Elogio di Babele

James Hillman (cura e traduzione di Donatella Puliga)

English abstract

Questo contributo è tratto dalla conferenza che James Hillman ha tenuto a Siena il 17 novembre 1999, organizzata dal Centro Interdipartimentale di Studi Antropologici sulla Cultura Antica dell'Università di Siena.

Dal momento che mi accingo a parlare di Babele, mi auguro che alla fine del mio intervento si alzeranno molte voci a dar corpo a una confusione che non potrà mancare; e sarà benvenuto chiunque contribuirà a far sì che Babele possa continuare a essere una realtà viva.

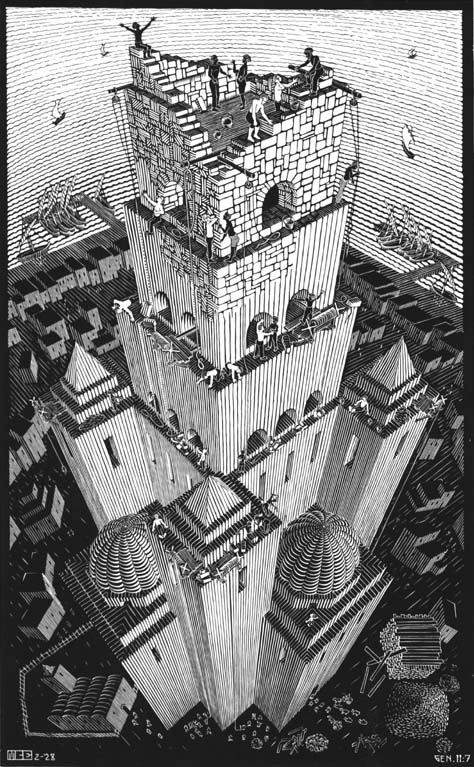

Il racconto del mito di Babele occupa la parte iniziale del capitolo XI del Libro della Genesi: “Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. […] Si dissero l'un l'altro: «Venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra». Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo e disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti un'unica lingua ed ecco, questo è l'inizio della loro opera. E ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile»”. Non sarà loro impossibile significa 'Ora potranno fare qualunque cosa'. Un commentatore ebraico, che scrive in pieno Medioevo, spiega così: "Ora potranno mettere in trono l'idolatria".

“Il Signore – continua il racconto della Genesi – li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse[1] la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse per tutta la terra”. Quindi, la dispersione degli uomini e la creazione di un'infinità di lingue sembra essere una punizione divina del peccato più grave per Israele: l’idolatria.

A ben vedere, nel mito della torre di Babele possiamo enucleare tre diverse problematiche. La prima è quella dell'origine delle lingue: come ha avuto inizio un così gran numero di lingue? Se nella prospettiva chomskyana si pone il problema dell'origine della lingua intesa come realtà singolare, in sé, per così dire il principio della lingua[2], qui il racconto ci fa riflettere sull’origine della molteplicità delle lingue.

Insieme a questo, il racconto biblico affronta un altro problema: perché esiste un grandissimo numero di popoli su tutta la terra, una realtà umana così profondamente plurale? A un terzo livello, infine, si pone il problema della hybris, l’atteggiamento di tracotanza, di superbia: è proprio quando il popolo è ancora un unico popolo che concepisce l'idea di arrivare fino al cielo o, come dicono più tardi i commentatori ebrei, che matura l'intenzione di attaccare addirittura il cielo, di ingaggiare una guerra con Dio, di innalzare idoli o di distruggere il cielo con lance e frecce.

Quale fu la punizione che Dio inflisse agli uomini per tale atto di hybris? A ogni popolo fu assegnata una sua lingua particolare, e mentre prima tutta la terra era unificata da una sola forma dell’espressione, a partire da quel momento gli uomini furono dispersi: via via che occupavano l'intera geografia del pianeta, ebbero molte lingue: la dispersione su tutto il pianeta e la differenziazione dei luoghi geografici (mentre prima abitavano tutti “in una pianura del paese di Sennaar”, cioè Babilonia, cfr. Gen. 11, 3) sono legate alla molteplicità delle lingue, e costituiscono una risposta alla hybris dell'unificazione. Vediamo quindi che, anche se può sembrare paradossale, proprio quando c'è unicità si realizza la hybris della torre, è proprio allora che l'unica lingua, nella sua protervia e supponenza, produce l’atto di hybris. Su questo dobbiamo riflettere oggi, su come il mondo si avvii lentamente a essere dominato da un'unica lingua: la lingua di Internet, le parole anglo-americane. Anch'io, in questo momento, sto usando quell'unica lingua.

Abbiamo detto che la narrazione biblica pone tre problemi diversi. Esistono moltissimi miti delle origini che trattano della costruzione di una torre che arrivi a toccare il cielo: i Nyambi ne hanno una in Messico, a Cholula, e in Messico ne hanno una pure i Toltechi, nell'Assam ce l'hanno i Cuki, in Birmania ce l'hanno i Karen: si tratta sempre di manifestazioni di hybris, di superbia, di arroganza, del tentativo di scalare e di aggredire la potenza di Dio. La punizione divina nel mito (se di punizione si tratta) non consiste nella distruzione degli uomini, come avviene nel caso di Sodoma e Gomorra o nel caso del Diluvio: non si distrugge il mondo, ma si disperdono gli uomini per tutto il mondo. In altri termini, si crea la varietà, i vari insediamenti. È difficile dire che si tratti davvero di una punizione. È per impedire l'atto di hybris, per impedire l'uniformità che si ha la diversità. È un elemento su cui riflettere, immersi come siamo in tante poderose spinte verso l'uniformità, nella scienza e nell'economia, negli affari, nella politica.

Esiste chiaramente un impulso forte all'universalismo. L'aspirazione a una scienza unificata, a un diritto internazionale, a una Chiesa e a una lingua universali: l'esperanto, ad esempio, esprime nel suo stesso nome l'idea di aspirazione, di 'speranza'. Speranza in una pace universale e nella possibilità di soluzione di tutti i conflitti attraverso l'unità. Ma non è questa la lezione che ci viene da Babele. Babele ci dice che l'unità produce una torre, e non è questo che il Signore vuole: lui vuole la diversità, la varietà.

Il mito della torre di Babele si ripropone oggi, nel nostro presente. Il sessanta per cento dell'uso quotidiano della lingua nei sistemi di comunicazione – Internet, Web – è fatto di parole americane. In tal modo siamo obbligati a guardare alla lingua americana. Nonostante che il cinquanta per cento degli abitanti del pianeta, come ha recentemente osservato Kofi Annan[3], non abbia mai fatto né ricevuto una telefonata. Metà della popolazione mondiale non ha mai parlato al telefono. Nondimeno, coloro che utilizzano invece gli ingranaggi della comunicazione usano l'inglese americano. È la lingua della medicina, degli affari, della scienza, dei viaggi, dell'ingegneria, del Web. Ci si chiede se questa lingua durerà; i futurologi – persone che si divertono a giocare con ciò che accadrà, una sorta di profeti sociologici – sostengono che questa lingua si esaurirà e che a rimpiazzare l'inglese americano si imporranno l'arabo, il cinese, lo spagnolo. Forse si pensa a queste lingue considerando la percentuale di individui che le parlano nel mondo, ma io credo che siano lingue troppo immaginifiche, troppo irriducibili al tipo di linguaggio richiesto dalle nuove tecnologie: un mondo – quello della tecnologia – al quale senza dubbio, almeno per alcuni aspetti, l'inglese americano si dimostra particolarmente adatto.

Il linguaggio della nuova tecnologia era già stato immaginato da George Orwell nel suo 1984 e fu lui a definirlo ‘Neolingua’ (newspeak), in opposizione all'‘Archeolingua’ (old speak), che viene ironicamente derisa per ciò che lo scrittore individua come "vaghezza e inutilità di significato". Questa è la descrizione di Orwell, non vedete? Il fine della Neolingua è quello di restringere il margine di errore. Ogni concetto di cui possiamo aver bisogno sarà espresso precisamente da una sola parola, con un significato rigidamente definito e tutti i significati accessori tagliati fuori e dimenticati. Anno dopo anno, sempre meno parole, e il margine di consapevolezza sempre più ridotto... Orwell stava prevedendo, in modo estremamente dettagliato, una malattia endemica dell'anima del mondo, una malattia che si propaga per contagio dalla bocca degli uomini e che, piovendo giù dai satelliti, si diffonde attraverso l'aria, e si trasmette, annidata come un virus silenzioso nel nostro software. La Neolingua viene prodotta sistematicamente nelle scuole americane: parla attraverso ogni fregio rosso che gli insegnanti tracciano sulle composizioni scritte, attraverso tutte le indicazioni di scrittura fornite dalle Case Editrici.

I manuali americani di stile, che si tratti di stile accademico, di stile espositivo o di stile narrativo, sintetizzano il loro credo di laica e puritana iconoclastia, con istruzioni chiarissime. Faccio alcune citazioni 'a braccio' da questi testi: “Quando si scrive, 'meno' in genere vuol dire 'meglio'. Tralasciare le parole inutili, cassare tutti gli avverbi di intensità. Scrivere utilizzando nomi e verbi. Arrendersi agli aggettivi solo come ultima risorsa. Sono consentiti soltanto alcuni avverbi. Evitare termini ricercati. Non lasciarsi tentare da una parola da venti dollari quando ne avete a disposizione una da dieci centesimi. La frase, una volta sfrondata, deve venir fuori sempre più chiara e più nitida.”

Questo è il modo in cui, negli Stati Uniti, ci insegnano a scrivere. I manuali di stile ci mettono in guardia dai verbi inerti, deboli, privi di azione, hanno orrore per la forma passiva. “I nomi forti funzionano con i verbi forti, i verbi forti hanno un effetto immediato sui nomi forti e concreti”. È come se Ercole, una volta in pensione dalle sue fatiche di eroe, si fosse messo a scrivere testi di lingua. Queste frasi, nude come pali di una staccionata, smilze come un cowboy, si fanno strada, infine, nei copioni del genere cinematografico più tipicamente americano, il western.

I manuali di stile insistono anche su parole con radice anglosassone, perché hanno, secondo loro, più forza e usano un minor numero di sillabe rispetto alle parole di derivazione latina. Questa devozione per il breve e il semplice incide anche sul nostro modo di bestemmiare, di dire parolacce, sulla nostra pornografia. Perfino sulla vita politica, visto che i candidati che hanno più successo sono quelli che hanno nomi costituiti da una sola sillaba: Dole, Bush, Ford, Gore, Kemp, Quayle, Lot, Hide, Starr, Brown, Bird, Hatch, Dodd, Glenn, ad infinitum et nauseam. Tale predilezione comporta anche dei pregiudizi etnici e razziali. Per inciso, i due principali testi dai quali ho tratto le citazioni precedenti sulle regole per scrivere correttamente in americano sono prodotti da persone che si chiamano Cook, Stunk e White.

La sostanza di questo ideale di ‘purezza’ si può riassumere nello slogan: ‘Eliminare le parole inutili’. Si dà per scontato che la scrittura potente sia quella concisa, che una frase non debba contenere parole non necessarie, un paragrafo non debba contenere frasi non necessarie, per lo stesso motivo per cui un disegno non deve avere tratti non necessari, una macchina non deve avere parti non necessarie. Parole non necessarie: ma cos'è che determina la necessità? Necessità di istruzioni chiare, di immediata comunicazione, di definizione, di informazione... Che ne sarà, allora, del bisogno di ambiguità, di suggestività, di enfasi, di ironia, di lusinga, di insulto, di complessità, di fantasia? Che ne sarà degli effetti retorici? Cosa accade alle immagini della lingua quando, come dice Orwell, “il significato è definito rigidamente, e tutti i significati accessori vengono tagliati fuori”?

Saremo ancora capaci di leggere Ariosto, Tasso o Shakespeare, visto che la loro forza sta nell'eccesso, nell'esagerazione, nell'iperbole? L'ultima tappa nell'eliminazione di parole inutili è l'eliminazione delle parole stesse. Se, infatti, la Neolingua, pur essendo un linguaggio di nuovo conio, resta ancora, tutto sommato, un composto tradizionale, in alcuni ambiti siamo ormai giunti al di là della Neolingua. Sempre più difficile, nel linguaggio di Internet, trovare parole intere, ma sempre più difficile, ancora, definire “composti” i termini che giungono nei nostri software.

Provate a immaginare di cominciare una giornata, per esempio, a Washington. Inizio la giornata a Washington D.C.[4]. Mi alzo la mattina: la mia sveglia digitale suona, ed ecco un numero rosso, sette, punto, punto, zero zero. Aiuto mio figlio a togliersi il PJ[5] e a mettersi la t-shirt, i jeans e le nike, gli spengo il PC[6], gli faccio ingollare il K-19[7], mi accerto che prenda il suo vecchio J e le compresse di C, E, e B 12, gli preparo la cassettina personale del pronto-soccorso, visto che soffre di ADD[8], lo scarrozzo sulla mia F1-50[9] e lo scarico davanti alla PS 14[10] prima di parcheggiare nello spazio E-11, al mio posto di lavoro all'EPA nel quartiere WPCA del centro D.C. Ognuna di queste abbreviazioni, di questi acronimi corrisponde esattamente a un'unica, inconfondibile realtà: dal personal computer alle vitamine, allo spazio esatto del parcheggio. Termini assolutamente efficaci, di nessuna ambiguità: siamo al culmine del nominalismo, laddove una parola significa ciò che colui che la pronuncia vuole che significhi. Il significato è dato da colui che parla. A una parola viene affidato un significato particolare, e un acronimo o un'abbreviazione svolge la stessa funzione di una parola. Non ci sono né radici né senso di appartenenza nelle parole. Il nominalismo facilita il processo tecnologico, ma che ne è del progresso etico, del progresso culturale. È innegabile che nelle questioni pratiche ci sia grande bisogno di una lingua chiara, universale. Occorrono vaccini universali per la nostra salute, serve un regolamento edilizio universale, sono necessari sistemi di misura universali, un controllo del traffico aereo universale. Eppure, molti altri aspetti restano in ombra.

Torniamo allora a Babele. Il mito di Babele sottolinea la dispersione, per tutta la terra, della lingua e dell'ubicazione. Lingua e ubicazione. La lingua è situata da qualche parte, ha un suo 'dove'. Invece la lingua di Internet non ha un'ubicazione. La lingua universale della Rete unifica eliminando la collocazione spaziale, promuove la mobilità, si muove da un luogo all'altro, perché la lingua può essere la stessa da qualunque parte si vada. Negli Stati Uniti il venti per cento della popolazione si sposta ogni anno. Ciò significa che un americano su cinque ogni anno cambia indirizzo. Viviamo in una società estremamente mobile, dislocata. Abbiamo necessità di un discorso comune, non legato a luoghi particolari, abbiamo il linguaggio della televisione, corrente, facile, rapido, breve, che consente la mobilità, così che possiamo comunicare ovunque ci troviamo. E con questo si arriva alla perdita di senso del luogo, la perdita di idiomi, di toponimi, di dialetti, di inflessioni, di vernacoli, di slang. Si perde la particolarità immaginifica della lingua, che appartiene ai luoghi.

Un esempio di questa confusione: esiste un organismo internazionale che si occupa della fauna ittica del Mediterraneo, e che ha tentato con grande difficoltà di produrre un catalogo dei nomi dei pesci di quel mare, quelli commestibili, quelli non commestibili e così via. I nomi dei pesci del Mediterraneo cambiano praticamente ad ogni porto della costa, il pesce che è qui non è lo stesso pesce che è lì, e se anche è lo stesso pesce, ha un nome diverso: il luogo determina l'immagine dell'oggetto reale. Si tratta di una consuetudine mediterranea molto antica, che si ritrova anche nei nomi delle diverse divinità in tutta la Magna Grecia. È interessante notare che la maggior parte di ciò che si studia a scuola, la maggior parte di ciò che è considerato importante dalla stampa, in generale dai media, non ha un luogo. La matematica non ha un luogo, il metodo scientifico non ha un luogo, anzi non deve averlo, perché lo stesso esperimento, per essere valido, deve poter essere fatto a Osaka, a Berlino, a Berkeley, non deve essere influenzato né dal luogo né dal carattere di chi lo compie. Le verità e i dogmi della religione non hanno un luogo, sono universali.

Il linguaggio 'politicamente corretto' non ha un luogo: deve poter essere usato dovunque, non deve recare traccia di alcun tipo di luogo o di persona, deve essere limpido, chiaro. Anche la psicoterapia non ha una localizzazione: una ossessione è una fissazione sia che ci si trovi a Londra, a Roma, o a Washington D.C. Una regressione è una regressione dovunque ci si trovi: la lingua della psicoanalisi è ancora una lingua universale, senza una collocazione particolare. Questo fatto dovrebbe suonare quasi come un insulto in Italia, dove il fattore locale riveste un'importanza enorme. Ciò che in Italia è storia, è storia di luoghi, insediamenti locali, città. È il modo di parlare di ogni luogo. Io mi interesso delle malattie americane che si diffondono in tutto il mondo: la tragedia di Littleton, in Colorado[11], ci ha messo di fronte a ragazzi che hanno aperto il fuoco in una scuola; se si guarda alla situazione reale, a Littleton, i ragazzi, gli studenti di quella scuola non hanno una effettiva localizzazione. L'architettura della scuola era di stile 'internazionale': nessun elemento artistico, neppure minimo, nella scuola, niente che desse la sensazione di trovarsi da qualche parte.

Il problema del luogo e della lingua: e ancora il mito di Babele sottolinea che gli uomini si disperderanno per tutta la terra e ognuno avrà un angelo assegnato a quella nazione, come è detto nel testo biblico[12]. L'angelo è anghelos, colui che reca il messaggio: ogni nazione ha il suo messaggio, il suo modo di parlare, le sue parole. Questo elemento ci riporta a uno dei grandi problemi che attraversano tutto il mondo occidentale oggi: quello della mobilità e dell'immigrazione. Perché l'immigrazione è semplicemente una ri-collocazione. Una lingua comune unifica mediante la riduzione a un linguaggio più semplice.

L'immigrazione è un fenomeno di adattamento che passa per il rifiuto e la repressione. Ci si adatta al nuovo reprimendo e in qualche modo rifiutando il vecchio luogo, il paese di prima. Come sapete, gli Stati Uniti sono una nazione di immigrati, e così la nostra lingua è ricca – sarebbe ricca – di espressioni, di parole e di inflessioni che provengono dalla realtà degli immigrati. Eppure, in quanto lingua comune, lingua particolarmente nuova e 'politicamente corretta', o lingua di Internet, viene privata degli influssi che derivano dal fenomeno dell'immigrazione. Ciò che l'immigrato, uomo o donna, si porta dietro dal paese di origine sono la musica, le abitudini alimentari, l'educazione dei figli, (su questo punto certe popolazioni hanno tradizioni molto particolari) e la lingua. Il vecchio paese è la vecchia lingua. La sua terra, le sue città, i suoi antenati. In particolare, un aspetto di quella lingua è costituito dalle antiche imprecazioni, che appartengono all’ambito della metafora e dell’iperbole del vecchio Paese.

Pensate un attimo alla maledizione: ne La Tempesta di Shakespeare, il personaggio di Caliban rappresenta la voce dell'isola, delle rocce e delle grotte, dei boschi, dei fiumi, delle piante; non ha un modo di esprimersi, non ha una lingua: è natura. Prospero insegna a Caliban a parlare, e gli dice, già nel primo atto: “Io ti commiserai, mi presi il fastidio di farti parlare, ti insegnai ora una cosa, ora l'altra; allorché tu balbettavi, selvaggio, suoni confusi e vuoti, come un animale, io diedi ai tuoi pensieri le parole che valessero a farli conoscere”. E Caliban risponde: “Tu mi insegnasti il linguaggio e il guadagno che ne ho è che appresi a maledire ....”. La prima cosa che Caliban ha imparato, il primo valore della sua veemenza, della sua passione verbale è il fatto di maledire, è la capacità di esprimere l'iperbole della maledizione.

Così una delle vie di fuga per trarsi fuori dal linguaggio trito e monotono della Tv, dal linguaggio del Web, fatto di poche sillabe e politicamente corretto, è stata il vernacolo dell'imprecazione, sono stati i diversi tipi di maledizioni locali, che nascono da ogni terra di ogni parte del mondo. Ed è interessante pensare che si tratti dell'inizio di una sorta di esplosione dell'anima emotiva: nel mito di Babele le origini della dispersione degli uomini scaturiscono, se volete, da un 'maledizione' da parte di Dio. Così uno dei modi per passare dal terrestre all'immaginativo, dall'universale al particolare e al locale è l'iperbole, l'eccesso della maledizione. L’iperbole crea un ponte linguistico, dal terrestre all'immaginativo, e – diversamente dalla metafora, che traduce significati – l'iperbole traduce passioni. In Shakespeare troviamo un tipo particolare di questa fortissima esagerazione: un'esagerazione scurrile, offensiva, che si vanta, che maledice.... Quella che fece sì che Oscar Wilde definisse la lingua di Shakespeare “rozza, volgare, esagerata, fantasiosa, oscena”.

Talvolta, quando studiamo i grandi testi della cultura, dimentichiamo come essi siano radicati nel terreno della lingua. In Shakespeare ciò è di una chiarezza impressionante: ci sono maledizioni su maledizioni, dramma dopo dramma. Cleopatra, ad esempio, esagera con un'iperbole straordinaria: “Non c'è niente di equilibrato nelle nostre nature maledette, ma una scelleratezza totale (…). Meglio è cercare una pacifica tomba in qualche abisso dell'Egitto... meglio giacere nuda nella rigidità della morte, sulla melma del Nilo, preda di insetti divoratori, oggetto di orrore e di ribrezzo”. È questo che rende Shakespeare così ricco e così difficile da tradurre: il suo essere radicato in una lingua che tocca la terra, gli antenati, l'espressione comune e vernacolare. Shakespeare, che fa dire ad Amleto: “Scellerato, sanguinario, traditore, lascivo, spietato... Ah, vendetta!”, non saprebbe usare il linguaggio uniforme e uniformante di Internet.

Sono convinto che se usassimo una lingua più simile a questa, avremmo forse meno 'Littletones', famiglie più serene anche se meno 'politicamente corrette', senza violenza: ora invece la violenza della televisione ha preso il posto dello slancio delle passioni. Il semplice fatto che noi abbiamo bisogno di due lingue per trasmettere questo mio pensiero mi aiuta a fare un'altra considerazione. La traduzione, piuttosto che essere considerata un tradimento (tradurre è tradire, dicono gli Italiani con un gioco di parole) è un atto di raddoppiamento che evita l'unicità del significato. Una traduzione può costituire un progresso piuttosto che una perdita, perché consente di entrare in possesso di entrambi i sensi. Qualcuno potrebbe obiettare: 'Ma quanto si perde nella traduzione!' No, io dico che si contemplano invece due menti straordinarie; si ha una duplicazione, un’altra arte a sé stante, che evita l'unicità del significato. Abbiamo moltissime traduzioni di Omero, moltissime traduzioni di Shakespeare in altre lingue: questo perché la traduzione apre all'ambiguità, alla ricchezza della mente metaforica.

Abbiamo bisogno di fare un tipo di operazione di raddoppiamento sull'idea di universalismo riduttivo contro la quale ho, per così dire, sferrato il mio attacco. Dobbiamo evitare un atteggiamento fatto di opposizioni: universale/particolare, astratto/concreto, prima di Babele (con la sua torre unitaria)/dopo Babele (con la diversità che si è prodotta sul pianeta), unità/molteplicità. Perché evitare tale atteggiamento? Perché potrebbe suggerirci che l'unica possibilità di una lingua universale è del tipo di quella che ritroviamo nella scienza, nell'architettura (lo stile internazionale), nella matematica, e cioè quello di una lingua astratta. Potremmo essere portati a pensare che la lingua unificante universale debba essere una lingua astratta o una super-lingua, ma io sono del parere che esista un altro tipo di lingua universale, che si rivela come immagine in ogni particolare della natura: la fiamma di una candela, una foglia d'albero, il latrato di un cane in lontananza, la luce delle stelle, le onde del lago che si infrangono sulla riva, il profumo che sale da una minestra calda, il fumo della legna, la manina di un bambino nella nostra: ognuna di queste è un'immagine particolare, ognuna è un'esperienza universale.

Non c'è niente di astratto. Anche questi sono universali, ma non hanno niente a che vedere con gli universali di Internet: perché richiedono un linguaggio ricco di immaginazione, e sono concreti, richiedono presenza fisica, passione emotiva, l'esperienza universale del desiderio e della gelosia, della perdita e del dolore, della serenità e della bellezza. Questi universali sono allo stesso tempo profondamente personali, individuali, eppure costruiscono le basi per la comunicazione tra le persone, e tra le persone e il mondo. Vico li avrebbe chiamati “universali fantastici”, appartenenti alla lingua dell'anima mundi.

E ora una piccola parentesi sul modo in cui il mondo ci parla attraverso tali immagini: il cane che abbaia in lontananza, il profumo della minestra calda, la legna bruciata... Alcuni antropologi americani hanno passato molti anni a studiare gli Apache, che vivono nel Sud dell'Arizona: forse voi li conoscete attraverso i film western, dove rappresentavano gli acerrimi nemici dei buoni, una delle ultime tribù a essere sottomessa. Per gli Apache la lingua è legata strettamente ai luoghi: i nomi dei luoghi racchiudono delle descrizioni – come del resto i nostri. Vi faccio un esempio: c'è un posto che si chiama 'proprio-là-dove-si-cade-in-mezzo-agli-alberi'. Accadono eventi in luoghi precisi, i luoghi ci raccontano qualcosa, c'è una moralità nei luoghi, ci sono luoghi di insegnamento, che fanno sì che la gente sia consapevole di ciò che è giusto e ciò che non lo è, e lo fanno in un modo molto raffinato.

Ci sono luoghi dove accadono cose stupide, e sarebbe bene sapere quali cose stupide possono accadere in questi luoghi, e quale lezione viene anche da essi; ci sono luoghi dove si verificano conflitti, come quello in cui si incontrarono Edipo e suo padre: quello era un luogo, perché c'era una lezione, in quel luogo. C'è una lezione che si deve imparare dai luoghi, come dalla grotta in cui si incontrarono Enea e Didone. Una tragedia, un luogo da cui imparare. I nomi dei luoghi e degli dei dell'antica Grecia erano nomi locali: non c'era un'Afrodite astratta in Talete, ce n'era una per ogni realtà – legata all'acqua, a questa acqua, a questo tempio, a questa grotta, a questa roccia, e così via. Erano tutte realtà individuali e locali.

Come è stato detto, gli Apache hanno un nome per ogni ansa del fiume, ma nessun nome per il fiume; essi cioè capiscono il particolare, il locale. E il discorso poetico, la metafora, la lingua originaria porta molteplici significati nelle immagini. Sebbene essi siano particolari, sono anche intensi, ricchi come qualunque altro universale: sono, se vogliamo, archetipi simbolici piuttosto che puramente segni. Credere che la comunicazione richieda una lingua universale, abbreviata, una Neolingua alla Orwell significa ridurre la comunicazione a mera informazione, trasformando l'informazione e il messaggio in 'dati'. Un messaggio è qualcosa di più che un insieme di 'dati'. Un messaggio è un anghelos, e ogni nazione, dice la Bibbia, ha il suo angelo, perché ha il suo linguaggio.

Gli angeli possono parlarsi ancora tra loro perché la loro lingua è la lingua di questo mondo: non credo che parlino Teologia,[13] credo che parlino Natura. Parlano la lingua della legna che brucia, della luce delle stelle, del latrato di un cane in lontananza. Grazie a Babele, tutti i popoli che non si capiscono tra loro possono invece entrare in rapporto l'un con l'altro attraverso questo profondo universalismo della psiche al livello archetipico dell'esistenza, attraverso il fondamento poetico della mente.

Note

[1] Il riferimento è alla radice semitica bll con significato di ‘confondere’, anche se ‘Babele’ indica letteralmente la ‘porta del dio’.

[2] J. Hillman fa qui esplicito riferimento a un dialogo tra lui e Noam Chomsky di qualche giorno precedente questo suo intervento senese.

[3] È stato il settimo Segretario Generale delle Nazioni Unite, in carica alla data in cui J. Hillman teneva questa conferenza a Siena; il suo mandato è scaduto il 31 dicembre 2006.

[4] District of Columbia.

[5] Pijama, it. ‘pigiama’.

[6] Personal Computer.

[7] Questo e i seguenti sono termini che indicano complessi di vitamine e sali minerali.

[8] ADD o ADHD è acronimo di Attention deficit hyperactivity disorder.

[9] Il Ford F150 è un modello di pickup di grandi dimensioni appartenente alla famosa serie F di pickup Ford, prodotta sin dal 1948, che è stato il più popolare e venduto di tutta la serie, considerato per decenni il miglior veicolo commerciale d’America.

[10] Primary School.

[11] Si fa riferimento alla strage del 27 aprile 1999 nella Columbine High School di Littleton, Colorado, dove due studenti affiliati a un gruppo neonazista uccisero dodici ragazzi e un'insegnante prima di togliersi la vita.

[12] Il passo di Deuteronomio, 32,8: “Quando l’Altissimo divise le nazioni, come separò i figli di Adamo, egli stabilì i confini delle nazioni secondo gli angeli di Dio”, deve aver fornito agli scrittori greci cristiani il fondamento per affermare che, oltre agli individui, anche nazioni e città si trovino sotto la protezione di angeli custodi.

[13] Degno di nota, invece, che proprio alla voce di un teologo e biblista si debba un recente contributo all’interpretazione dell’episodio della torre di Babele che va decisamente nella direzione suggerita da Hillman e ne approfondisce la prospettiva: si veda F. Giuntoli, La differenza come progetto, in Le differenze, a cura di P. Ciardella, M. Gronchi,, Ed. Paoline, Milano 2011, pp. 84-91.

English abstract

This paper is an extract of the conference held by James Hillman in Siena on 17 November 1999. The conference was organised by the Centro Interdipartimentale di Studi Antropologici sulla Cultura Antica of the University of Siena. The contributions focuses on the Biblical city of Babel.

keywords | Hillman; Babel; Siena; Bible; Conference.

Per citare questo articolo: Elogio di Babele. James Hillman, a cura di D. Puliga, “La Rivista di Engramma” n. 104, marzo 2013, pp. 61-71 | PDF dell’articolo