Il tempio, la festa, il passato

Immagine e storia degli edifici templari greci

Mario Torelli

English abstract

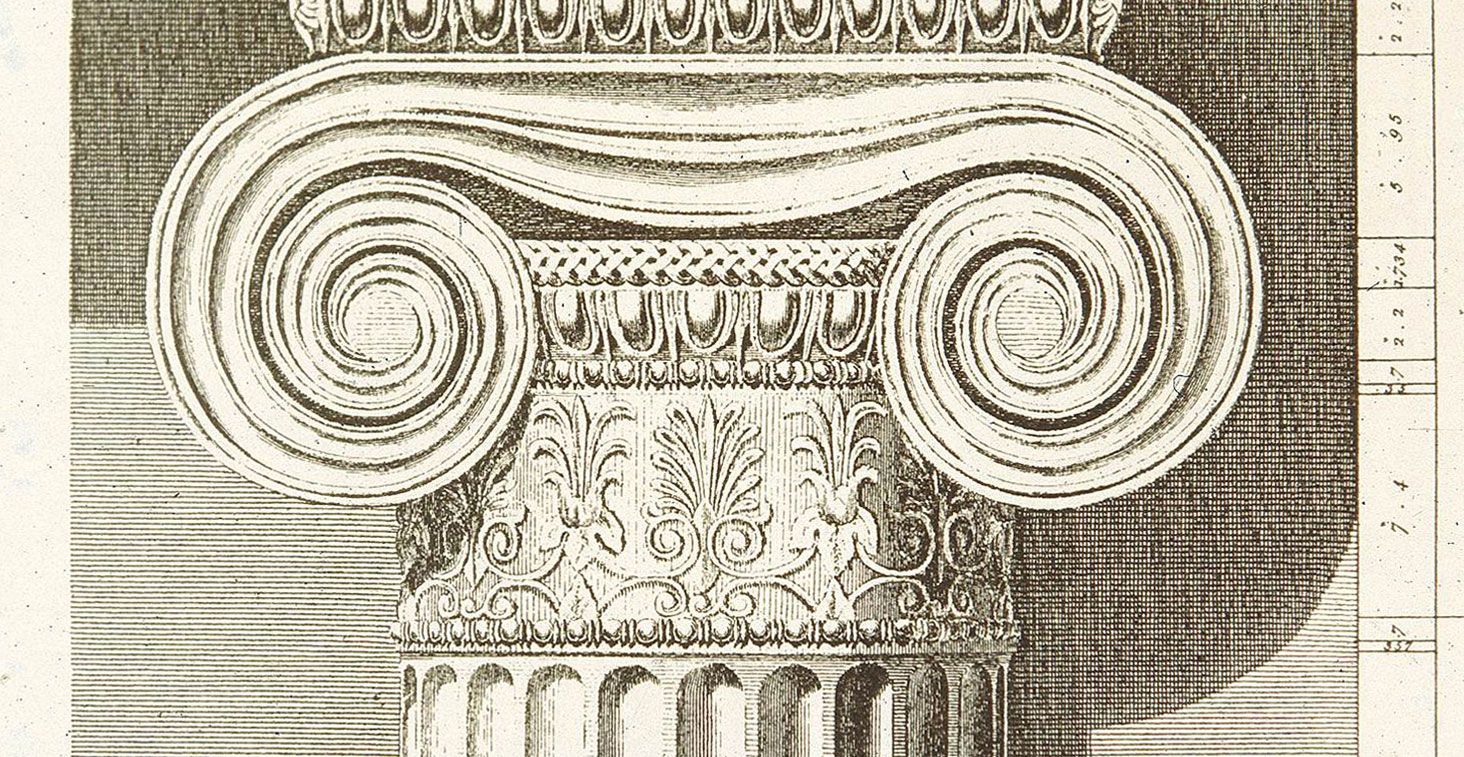

Capitello dell'Eretteo, disegno di Stuart e Revett.

Come tutti ben sappiamo, la riscoperta del passato greco e in particolare delle sue architetture templari, avvenuto a partire dalla metà del Settecento, è un fenomeno sul quale la riflessione degli ultimi cinquant’anni ha prodotto importanti studi intorno ai modi, ai tempi e alle ragioni di quella riscoperta. L’entusiasmo che la cultura europea ha dimostrato per quei templi è cosa arcinota e ha coinvolto via via per tutto il periodo del neoclassicismo strati sempre più vasti dell’opinione pubblica colta d’Europa e d’America, che ha a lungo nutrito un’intensa ammirazione per quelle architetture (Praz 2003). Prima ancora di diventare sostanza di storia, questo insieme di testimonianze materiali del passato classico greco, questi monumenti di Grecia, d’Italia e di Sicilia sono venuti a sostituire il modello romano caro alla tradizione rinascimentale e barocca, diventando fonte di ispirazione per un radicale ri-orientamento delle scelte del costruire. Più che dai calcari spugnosi, giallastri o grigi, dei grandi templi dorici di Magna Grecia e Sicilia, viaggiatori e architetti appaiono sedotti dagli immacolati candori dei marmi della Grecia propria appena riscoperta, penetrati nel patrimonio visivo delle classi dominanti grazie alle tavole di Stuart e Revett: queste architetture diventeranno lo stile ‘generale’ del costruito monumentale delle città d’Europa e d’America per effetto dell’esplosione neoclassica delle prime decadi dell’Ottocento, sostenuta dalla cultura diffusa dagli ateliers di architettura delle grandi capitali europee, con una capillare operazione di scuola, di cui punto di partenza sono i disegni dei Dilettanti e punto di arrivo gli esercizi scolastici degli allievi dell’Ecole de Beaux Arts di Parigi (Catalogo Roma 1985). Grazie a questo processo di diffusione culturale, il neoclassico (meglio sarebbe chiamarlo il neoellenico) diventa prassi architettonica per un secolo e più, condizionando il gusto delle élites[1].

Un esempio assai istruttivo della parabola di questo gusto ci viene offerto dalle ‘copie’ dell’ateniese Loggia delle Cariatidi dell’Eretteo. Già in antico la geniale invenzione dell’Acropoli di Atene aveva ispirato una serie di imitazioni (Schmidt 1973), tra le quali le più famose vanno dai Piccoli propilei di Eleusi alle riproduzioni che figuravano a Roma in due grandi complessi monumentali, quello del Foro d’Augusto e quello dell’Ara Maxima Herculis, ma che erano usate anche all’interno di residenze private, come una villa sull’Appia Antica o ancora a Tivoli sulla riva del Canopo di Villa Adriana. Ma si tratta pur sempre di rievocazioni del grande monumento classico che in qualche modo intendono riproporre il modello per richiamarne l’aura sacrale e le funzioni cultuali. La replica elusinia rimette in scena le figure delle cariatidi nel ruolo di augusto accesso al santuario di Demetra, come quelle di Atene lo suggeriscono al naos più importante dell’Acropoli. Il nesso tra le korai ateniesi e la tomba eroica di Cecrope ritorna tanto nel Foro di Augusto, ma con una differente funzione (Zanker 1968), e nella duplicazione di questo nel c.d. “Foro Provinciale” di Merida (Trillmich 2007), per esaltare i summi viri celebrati nei sottostanti portici, quanto nelle copie dell’Ara Maxima (Torelli 2006), che segnalavano il carattere eroico del culto di Ercole, o nelle repliche di Villa Adriana[2], che intendevano rievocare sulle sponde della riproduzione tiburtina del Nilo la tomba eroica di Antinoo.

Loggia delle Cariatidi, Atene e ‘copie’: Cariatidi dei Piccoli Propilei, Eleusi; ricostruizione della parte alta del Foro di Augusto, Museo dei Fori Imperiali, Roma; cariatidi dall’Ara Maxima Herculis, Musei Capitolini, Roma; Villa Adriana, Tivoli.

Con la ripresa neoclassica le architetture greche vengono assunte come dignifying forms da riproporre comunque, spesso senza un qualsiasi nesso ragionevole di contenuti e di funzione tra l’edificio antico e quello nuovo. Delle architetture templari elleniche si allestiscono vere e proprie copie, ma del tutto defunzionalizzate, che rispondono perfettamente alle esigenze di autorappresentazione di aristocratici e di borghesi, alle ansie da questi nutrite di grandeur e al pio desiderio di razionalità che le anima, esattamente come è ‘razionale’ il prepotente sviluppo delle economie capitalistiche: a mio avviso, anche se dimenticate, perché partorite nei giorni infuocati del ’68 francese (non a caso la colpa con la quale le ha bollate la critica corrente è quella di “sociologismo volgare”), le pagine più efficaci per descrivere questo corto circuito tra trionfi delle armonie classiche e aspirazioni della nuova società napoleonica e post-napoleonica sono nel libro di Nicos Hadjinicolau Histoire de l’art et lutte des classes (Hadjinicolau 1975).

Ma torniamo alla Loggia delle Cariatidi e alle sue riproduzioni neoclassiche. Con la facciata della St. Pancras New Church di Londra (Crook 1972), risalente al 1819, abbiamo il più antico esempio di replica del monumento ateniese, sgraziatamente pesante e inarticolata: percepiamo un ovvio ma vaghissimo richiamo all’atmosfera sacrale dell’originale, ma l’effetto ricorda molto alcune recenti esperienze post-moderne, forse a suo tempo anche troppo osannate, come accade per molte opere di Aldo Rossi, dove l’uso ‘a patchwork’ dell’antico (‘antico’ in senso spesso lato) non ha neanche la funzione di richiamo di memoria, ma di semplice gusto della citazione a sorpresa. Possiamo scorrere nel tempo e passare davanti all’ingresso laterale del Parlamento austriaco di Vienna, realizzato nel 1873-83 dall’architetto danese T. Hansen, attivo anche in Grecia, dove ha realizzato lo Zappion, l’Accademia e la Biblioteca; nel colossale edificio viennese le korai si raddoppiano e indicano con i gesti l’interno, forse con l’intento di alludere alle due camere della rappresentanza parlamentare contenute nell’edificio. Nella grande architettura il punto di arrivo è costituito dall’Albright-Knox Museum di Buffalo (NY), costruito nel 1905, nel quale una loggetta della Cariatidi si affaccia su di un lato dell’imponente edificio, proponendo varianti delle korai cariche di attributi simbolici destinati a comporre un’allegoria delle arti. Ma non si pensi che la sequenza si arresti qui: nel novembre 2011 un mobilificio francese, significativamente chiamato “Atelier Caryatide”, ha esposto per la vendita a Dubai un tavolo, che deriva dal monumento ateniese attraverso la mediazione delle figure egittizzanti del mobile neoclassico, chiudendo in maniera esemplare questa filiera del kitsch, generata da un incolpevole capolavoro della classicità.

St. Pancras New Church, London; ingresso laterale del Parlamento, Wien; Albright-Knox Museum, Buffalo (NY); tavolo dell’Atelier Caryatide venduto a un’asta pubblica, Dubai.

Tutto questo andava premesso al nostro discorso perché, dell’intero retaggio dell’arte antica, sono proprio i templi realizzati dagli architetti greci a partire dal VI secolo a.C. i monumenti della classicità che hanno avuto una sorta di vita propria in epoca moderna, più ancora di quei fenomeni di appropriazione e ri-funzionalizzazione di opere mobili d’arte antica, così bene indagati più di trent’anni or sono nell’acutissimo libro Utopische Vergangenheit di Nikolaus Himmelmann Wildschutz (Himmelmann 1976), ma che hanno sempre dato luogo a fenomeni circoscritti, mai capaci di riproporsi come interi capitoli espressivi. I templi hanno invece generato un vero e proprio immaginario a sé, quasi staccando queste architetture dal corpo vivo della storia che le ha prodotte, perché venissero copiate, disegnate, misurate e, ohimé, riprodotte dagli architetti moderni. Proprio questo immaginario collettivo, largamente radicato negli strati colti come in quelli borghesi e popolari, sollecita un approccio ora superficiale, ora emotivo alle architetture templari, che non giova alla comprensione del fenomeno artistico e più in generale alla fruizione loro più consapevole.

Se su di un piano parallelo a quello che ha portato alla ‘riscoperta’ dei templi greci, grazie al genio di Johan Johachim Winckelmann, è nata anche la storia dell’arte antica, il contatto tra l’archeologia (e la storia dell’arte antica) e queste architetture è rimasto spesso più un vagheggiamento che la seria ricerca di una profonda interazione tra queste concrete testimonianze del passato, fortunosamente giunte fino a noi, e la cultura del mondo greco come sistema di pensiero. Dicendo questo so di essere poco politically correct e proverò perciò a giustificare meglio questa mia affermazione. A differenza di quanto scriveva Karl Schefold nelle pagine peraltro molto belle del suo Griechische Kunst als religiöses Phänomen (Schefold 1959), i templi arcaici e classici greci sono stati solo in parte espressione del senso più profondo della religiosità greca, come avremo modo di vedere più avanti. Sul piano strettamente storico-religioso, l’archeologia ha esplorato con molta acribia il tema della nascita e del significato degli edifici di culto e si è sempre molto affannata – chi vi parla certo non meno di altri – nel tentativo di attribuire a specifiche divinità i templi presenti nelle città e nei grandi santuari della chora, anche se spesso ha dovuto dichiarare i propri limiti nel concreto espletare questa funzione diagnostica e la relativa ermeneutica (Lippolis, Livadiotti, Rocco 2007, 44-50, 60-108). Troppo di frequente si incontrano nella letteratura proposte, ipotesi e suggestioni di identificazioni di edifici sacri che scaturiscono talora da argomentazioni cervellotiche, ma più spesso su basi addirittura semplicistiche, che non tengono conto delle variabili che intervengono nella decisione di far sorgere questo edificio piuttosto che un altro e di dotarlo di determinate caratteristiche o di una maggiore o minore sontuosità: proprio la letteratura relativa a Selinunte, tanto ricca in materia di esperienze architettoniche quanto avara nel campo dell’epigrafia, di tali proposte purtroppo abbonda. E mi sia consentito di non fare esempi, tanto noti sono gli esercizi cui abbiamo assistito negli ultimi anni.

Collegato a questo problema è la definizione della committenza, alla quale spesso si presta un’attenzione relativamente modesta. Non sempre sono stati ricercati o anche semplicemente messi a fuoco i gruppi sociali o gli individui responsabili della committenza, e ancor meno di questa stessa committenza sono state indagate le ragioni; quando queste sono apparse attingibili, difficilmente ne sono state messe in luce con la necessaria attenzione le complesse radici ideologiche, politiche e più in generale di mentalità alla base di queste scelte impegnative per la società delle poleis. Si tratta infatti di radici profonde, nelle quali giocano fattori assai vari, legati a tradizioni spesso lunghissime. Per la committenza di molte grandi opere sono state spesso chiamate in causa non meglio definite scelte della polis, ma sappiamo che molto spesso, per non dire sempre, entrano in gioco politiche gentilizie dei grandi gene, attività tiranniche, desideri di affermazione di personaggi in gara per il potere. Tutti ricordiamo bene le parole di Aristotele sul nesso intimo che esisteva tra tirannide e attività edilizie di grande respiro: “essi (scil. i tiranni) facevano in modo che le plebi non restassero oziose: ne sono un esempio le piramidi egiziane, i doni votivi dei Cipselidi, la costruzione dell’Olympieion da parte dei Pisistratidi e le opere realizzate a Samo da Policrate” (Aristot. Pol. 1313 b), parole che fanno il paio con quanto afferma Tucidide a proposito di Ipparco figlio di Pisistrato: “in generale (scil. Ipparco) non risultava oppressivo verso il popolo nell’esercizio del suo potere, che aveva anzi impostato in maniera irreprensibile; c’è da dire del resto che questi tiranni si attennero in sommo grado a un comportamento virtuoso e saggio e, imponendo agli Ateniesi un’imposta pari solo alla ventesima parte dei prodotti, con questa seppero adornare la città, portarono a termine le varie guerre e curarono i sacrifici ai templi” (Thuc. VI, 54, 5; trad. A. Corcella).

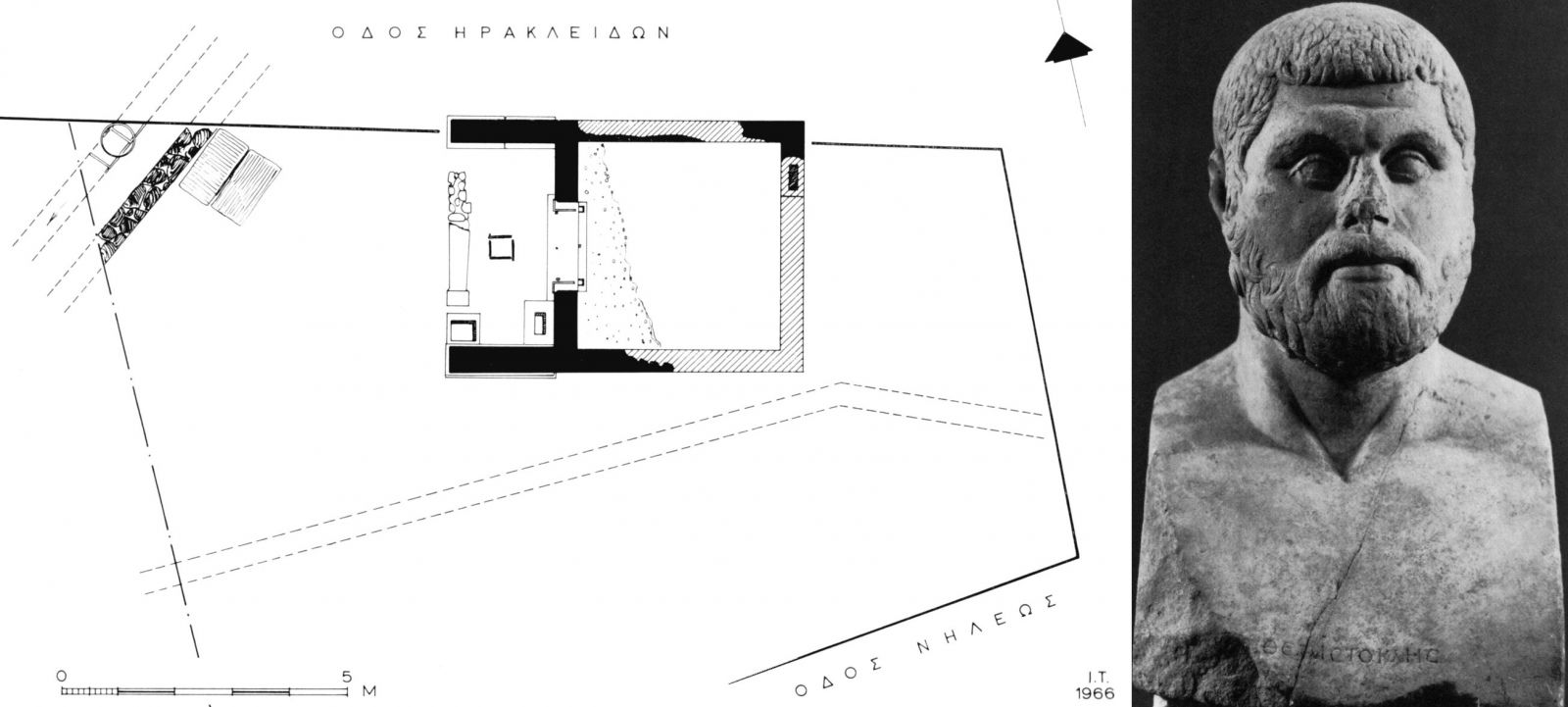

Un caso meno famoso può tornare utile per ricordare come ad Atene, sin dagli albori della democrazia, un’iniziativa troppo diretta nel campo dell’edilizia sacra da parte di personaggi eminenti potesse essere percepita sul piano politico come un vero e proprio schêma tyrannikòn. Penso qui al tempio di Artemide Aristoboule, fatto costruire da Temistocle nel demo suo di nascita di Melite per celebrare la propria dea personale, capace del “Buon Consiglio”, che sarebbe apparsa a Salamina e avrebbe assicurato agli Ateniesi la vittoria (Threpsiades, Vanderpool 1964; Amandry 1967/68): presso il tempio, teste Plutarco, era un εἰκόνιον che lo avrebbe fatto apparire ἡρωϊκός, Plut. Themist. 22, 1). Questo εἰκόνιον, che dobbiamo collocare alla base della celebre erma ostiense del personaggio, rappresenta un dato prezioso, che, come quarant’anni fa ha messo bene in luce Dieter Metzler (Metzler 1971), uno studioso tedesco per motivi politici ostracizzato dall’accademia, più di mille altri spiega l’avversione generale per il ritratto fisiognomico, che colpiva l’isonomia, parola d’ordine prima aristocratica e poi democratica, come ci ha opportunamente ricordato Ehrenberg. Puntuale, pochissimo tempo dopo, nel 471 a.C., l’ostracismo colpiva il vincitore di Salamina: ma per gli Ateniesi punire il colpevole con l’esilio non fu abbastanza, perché il tempio di Artemide Aristoboule divenne addirittura luogo di esposizione dei cadaveri dei condannati a morte (Torelli 1979, 444 s.).

Pianta del tempio di Artemide Aristoboule, Atene (da Travlos); (des.) erma di Temistocle dal caseggiato di Temistocle, Museo di Ostia.

Ma non sempre l’intraprendenza individuale nell’edilizia sacra ebbe, anche nell’Atene democratica, esiti così drammatici. Ce ne fanno fede i lunghi passi che Plutarco dedica alla grandiosa fabbrica dell’Acropoli (Plut. Pericl. 13): ma ancor più rivelatrici sono le parole che lo stesso Plutarco mette in bocca a Pericle in difesa delle accuse di Tucidide di Melesia: “la città è sufficientemente fornita di tutto ciò che può servire alla guerra ed è quindi utile impiegare la ricchezza in opere il cui compimento porterà gloria immortale, ritraendo un utile per la mano d’opera che vi veniva impiegata” (Plut. Pericl. 12). Aspetti ideologici e motivazioni economico-sociali vanno a braccetto, esattamente come nel celebre luogo di Aristotele che ho ricordato sopra. Il ricordo della grande fabbrica dell’Acropoli ci riporta al momento più alto del significato politico posseduto dalle architetture sacre nella coscienza greca della prima classicità, il giuramento di Platea, che di fatto ha vincolato tutta l’attività edilizia della Grecia post-persiana: invano Pericle, con l’ovvia ostilità di Sparta, tenterà di organizzare un’assemblea che discutesse il problema della ricostruzione dei templi. Dalla politica di opere pubbliche messa in campo da Pericle per l’abbellimento dell’Acropoli, insomma, traspare la piena coscienza che tutta la riflessione storica antica aveva dell’immenso valore non in senso meramente propagandistico, ma politico nell’accezione più elevata, che la costruzione dei templi ha avuto in epoca arcaica e classica. Come si ama dire da tre lustri a questa parte, da quando la globalizzazione è entrata in tutti i pori anche metaforici della nostra società andando a toccare – troppo spesso nella maniera più errata – corde sensibili (e inconsce) dell’immaginario sociale, la realtà materiale, concreta delle architetture sacre è stata da subito un potente fattore identitario delle poleis greche e ne ha spesso condizionato la vita in modi per noi solo nelle grandi linee avvertibili.

Ma sbagliamo se focalizziamo tutta la nostra attenzione su questi temi di natura politica. L’edilizia sacra ci parla di molte altre cose, cui, proprio quando evochiamo il tema dell’identità, oscuramente alludiamo, anche senza far parola del mondo che all’identità sta dietro. I grandi templi formali, abbiamo detto, sono il risultato dell’interazione di complessi fattori che, pur essendo in primo luogo concretamente storici, comprendono molti altri aspetti, di cui una parte notevolissima ci sfugge, non solo per la lacunosità delle nostre fonti ma anche per la nostra indifferenza di moderni verso queste meno palpabili e meno razionali realtà. Tra templi formali e santuari che noi giudichiamo minori si gioca una sottile partita, che sempre più vanifica la nostra esigenza di dipanare la matassa di fattori che spingono la gente a rivolgersi al sacro, scegliendo forme e luoghi secondo strategie di volta in volta diverse. Una delle ragioni principali per queste scelte è quella che potremmo compendiare sotto l’etichetta della psicologia sociale, capace di determinare scelte epocali ora in direzione di una monumentalizzazione del culto ora a duplicazioni ora a frequentazioni archeologicamente meno rilevabili.

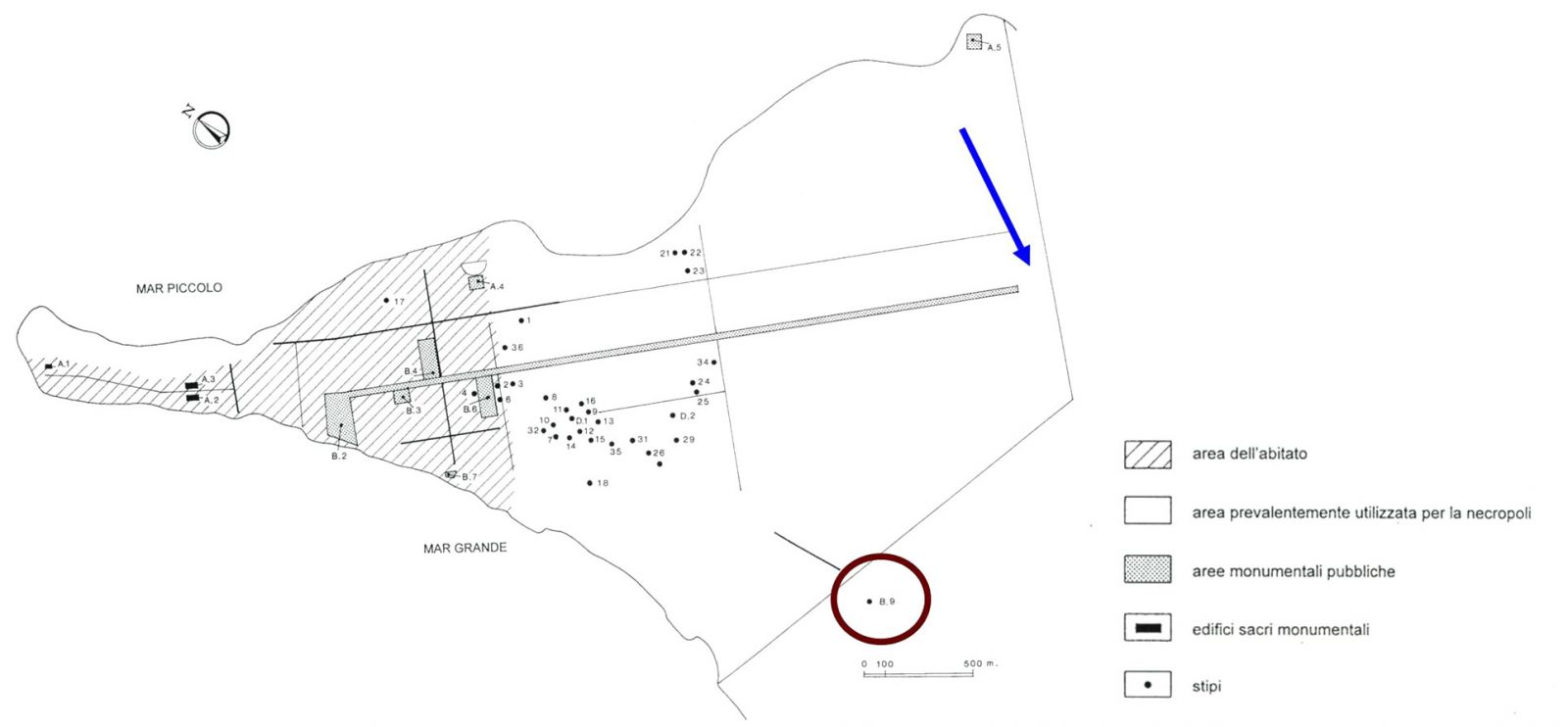

Uno dei temi più ignorati dalla ricerca archeologica è quello del ruolo che nei processi di costituzione e di consolidamento del sacro hanno le feste. Come ci insegna l’antropologia, il vero fattore d’identità, il momento in cui la comunità si riconosce e si rende visibile all’esterno, confermando ruoli e palesando aspettative, è proprio quello della festa. Purtroppo pochi sono i casi fortunati che ci permettono di attribuire alla festa un ruolo determinante per la nascita o la collocazione di un culto o di un edificio templare. Questo è il caso della duplicazione che del santuario laconico di Apollo Hyakinthos viene realizzata a Taranto nell’area di Masseria del Carmine (Torelli 2011, 45 s.): collocato a circa un chilometro dalla Porta Temenide, il luogo di culto della colonia riproduceva in forma ridotta i sei chilometri tra Sparta e Amicle, la distanza percorsa dalle processioni delle Hyakinthia (Cfr. Richer 2004) dirette al grandioso mnema per la celebrazione dell’eroe giovinetto (Faustoferri 1996), descritte vividamente da Didimo come una θέα ποικίλη καὶ πανήγυρις ἀξιόλογος καὶ μέγαλη (“uno spettacolo colorato e una festa grande, degna di essere vista”), nella quale la gioventù spartana a piedi, a cavallo e su carro, si esibiva vestita a festa in una serie di cimenti musicali con il seguito di lauti pranzi dell’intera città (Ap. Athen. IV, 139 D). Una “festa grande” come questa non poteva mancare nella nuova Sparta della penisola italiana. Circostanze analoghe – un luogo di culto famoso collocato nella chora e una processione solenne tra la città e il santuario – sono alla base della collocazione dei grandi templi di Hera fuori delle colonie achee d’Italia: gli Heraia detti anche Hekatombaia, celebrati con una processione da Prosymna ad Argo e descritti da uno scolio a Pindaro come una πομπὴ μεγάλη, una “processione grande”, nella quale προηγούνται ἑκατὸν βόες, οὓς νόμος κρεανομῐσθαι πᾰσι τοῐς πολίταις, “vengono fatti sfilare cento buoi, le cui carni vanno per legge ripartite tra tutti i cittadini” (Schol. Pind. Ol. 7, 152). Si tratta cioè della colossale ecatombe per la dea all’origine della ripetuta collocazione extra moenia di grandiosi santuari della dea di Argo in tutte le colonie achee di Magna Grecia, a Crotone, a Metaponto e a Posidonia; una collocazione discussa in maniera del tutto insensata dall’intera comunità scientifica in anni non troppo lontani da noi, ma che intendeva duplicare il rapporto stretto (e la festa!) esistente tra il prestigioso luogo di culto dell’Argolide e l’intera adiacente regione dell’Acaia.

Pianta della città di Taranto, con localizzazione del santuario di Apollo Hyakinthos (indicato con il cerchio rosso).

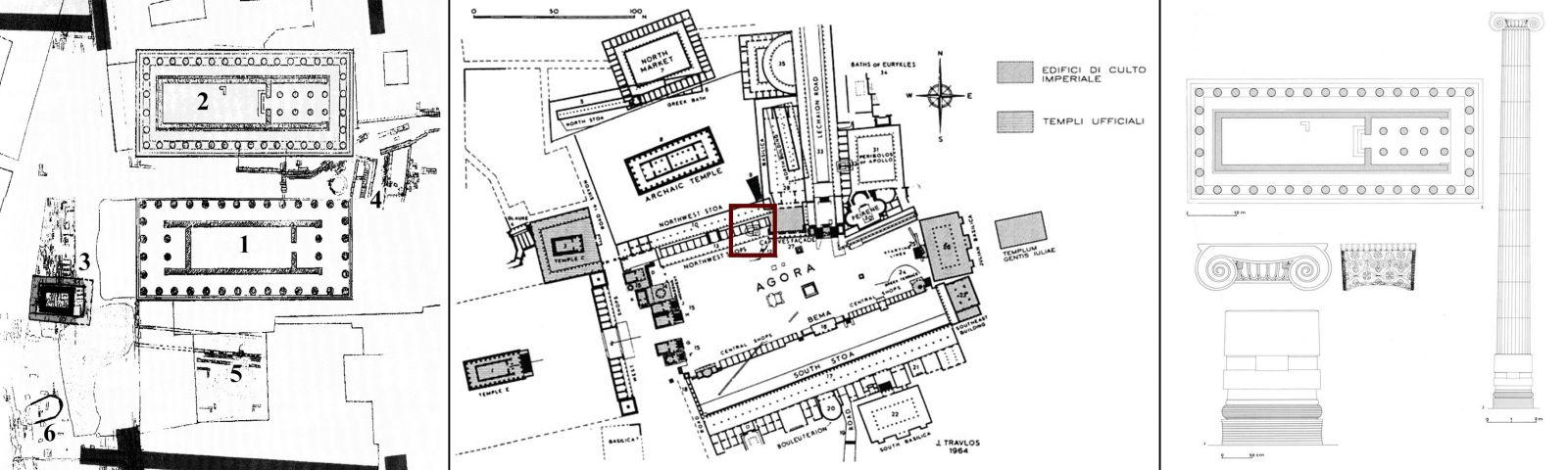

Altre volte la festa ci aiuta a comprendere la veste assunta da un culto. È questo il caso di Siracusa, dove la riproduzione di grandi feste è all’origine di una delle più singolari metamorfosi sul terreno dell’edilizia templare tra madrepatria e colonia, grazie alla quale possiamo forse dare un nome al grande tempio ionico emerso cinquant’anni fa nella piazza del Duomo. Sappiamo che le principali feste di Corinto erano gli Eukleia, celebrati, come ricorda Senofonte (Xenoph. Hell. IV, 4, 2), nell’agorà cittadina in onore di Artemide Eukleia, il cui luogo di culto arcaico e classico va forse riconosciuto nel modesto edificio arcaico absidato sotto il lato Nord della piazza romana, nel cui angolo sud-occidentale i coloni romani eressero un tempio a lei dedicato (Luigi Maria Caliò, in Lippolis, Livadiotti, Rocco 2007, 617 s.). La straordinaria rilevanza della festa ha fatto sì che nella grande area sacra sviluppatasi nel cuore di Ortigia, intorno al celebre Athenaion, si fondasse il tempio della Eukleia, che sul modello efesino (Paus. II, 2, 6) ebbe le dimensioni colossali di un periptero ionico, le cui colonne, come quelle di Efeso, erano preparate per ricevere la caelatura, questa volta in bronzo, se rettamente interpreto la fascia non finita presente nell’imoscapo delle colonne siracusane (Luigi Maria Caliò, in Lippolis, Livadiotti, Rocco 2007, 842 s.). Potrebbe così non essere un caso che Pausania attribuisca l’epiclesi di Ἐφεσία, “Efesia”, all’Artemide del tempio di età romana della madrepatria Corinto.

Pianta del grande santuario di Ortigia a Siracusa (da Mertens); pianta dell’edificio absidato sotto il lato N del foro di Corinto romana; pianta del tempio ionico di Siracusa, con ricostruzione della colonna e particolari del capitello e dell’imoscapo (da Gullini).

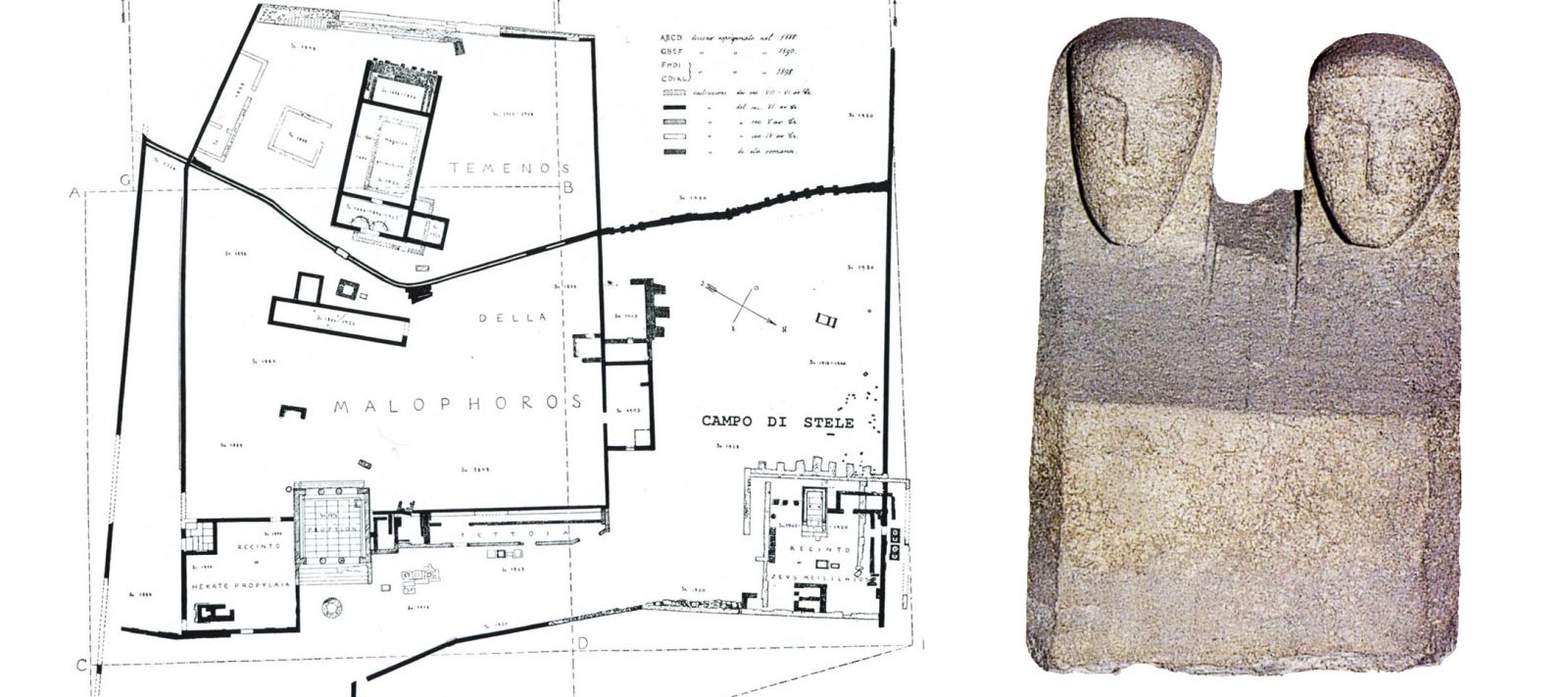

Tuttavia non sempre il radicamento nella religiosità popolare ha corrisposto a una monumentalizzazione pari alla fama o all’intensità della devozione o anche solo delle frequentazioni dei fedeli: ne sono testimonianza importante vari esempi, tra i quali ne traggo uno, ancora una volta ispirandomi alle suggestioni dei luoghi dove ci troviamo. Tutti noi conosciamo il modesto santuario di Zeus Meilichios di Selinunte (Luigi Maria Caliò, in Lippolis, Livadiotti, Rocco 2007, 838), il cui atto di nascita sembra risalire a epoca posteriore alla fondazione della città, almeno a stare ai pochi dati noti relativi alle sue fasi iniziali (Tusa 1977). Grazie alla scoperta fatta trent’anni or sono di un’importantissima lex sacra della metà circa del V secolo a.C., incisa su piombo, prima migrata a Malibu e poi fortunatamente restituita all’Italia (Jameson, Jordan, Kotansky 1993), abbiamo la minuziosa descrizione dei sacrifici che si dovevano fare a Meilichios in una pluralità di luoghi, descritti come terreni di proprietà di differenti individui, nel caso specifico di tali Myskos ed Euthydamos, il primo dei quali probabilmente è addirittura noto dall’iscrizione funeraria incisa su una stele (Dubois 1989, n. 71). Il carattere infero dei riti, palese dal materiale su cui è incisa la lex sacra, il piombo, specifico delle cerimonie infere, è a dir poco ovvio e traspare anche dalla natura delle altre divinità associate ai sacrifici, Zeus Eumenes, le Eumenidi e i Tritopatores, questi ultimi a noi ben noti dal piccolo, ma centrale luogo di culto a loro dedicato nel cuore della necropoli ateniese del Dipylon, e per la loro presenza a Trezene, a Delo e a Cirene (Jameson, Jordan, Kotansky 1993, 107-114): il quadro dei sacrifici previsti diventa assai più complesso se scendiamo in alcuni dettagli, come il rapporto esistente tra i riti di Meilichios e quelli per l’assai meno perspicuo Elasteros, forse un’altra ipostasi infera di Zeus, e soprattutto con le feste dei Kotytia, un rito di indubbia origine tracia (Jameson, Jordan, Kotansky 1993, 23-26). Poiché la ricca documentazione archeologica del santuario di Demetra di Eraclea Lucana (Curti 1989) con le sue statuette collocate all’ingresso del locale Eleusinion ci attesta che nei riti della dea era la tracia Bendis ad assolvere il compito di introdurre i fedeli nel mondo della dea di Eleusi, l’Artemide Kotytò dei Kotytia selinuntini deve essere identica o all’Artemide-Ecate Propylaia, venerata sulla fronte dell’imponente santuario della Malophoros, o alla titolare – a giudicare dalle statuette ivi rinvenute – del nuovo luogo di culto scavato da Claudio Parisi Presicce e Sebastiano Tusa anni or sono poco lontano dalla Malophoros.

Tutti questi luoghi di culto, integrati con la vicina grande necropoli urbana, propongono per la collina della Gaggera il quadro di un sistema cultuale perfetto. Le cerimonie della lex sacra, collegate con segmenti gentilizi della società, mostrano di possedere una straordinaria funzione purificatoria della comunità articolata per gene, che si realizza invece in forma collettiva nel santuario comune di Meilichios, il più modesto dei templi della serie di santuari extraurbani collocati sulla riva destra del Modione, il cui aspetto architettonico contrasta con il grande significato sociale e religioso che la lex sacra ora per esso ci rivela. Da tutto questo ci giunge un monito, che ci invita a guardarci dal misurare l’importanza dei luoghi di culto dalla bellezza e dalla consistenza delle sue architetture: il radicamento nella psicologia sociale del culto di Meilichios, ora così trasparente dal contenuto della lex sacra, doveva essere a noi ben chiaro già dai rozzi e ingenui ex-voto deposti nel santuario, concreta espressione – forte e significativa – di una partecipazione popolare ai riti di Meilichios (Famà, Tusa 2000).

Pianta del complesso dei santuari della Gaggera a Selinunte (da Mertens); (des.) cippo dal santuario di Zeus Meilichios (da Famà, Tusa), Museo di Selinunte.

Ma alla grandiosità delle architetture templari, tuttavia, anche se queste non sempre rispecchiano la profondità e la dimensione quotidiana del fenomeno religioso, dobbiamo attribuire ancora un’altra qualità che di nuovo ci rinvia alla dimensione antropologica che stiamo esplorando. I santuari e i templi grondavano di monumenti celebrativi e di opere d’arte figurativa, la cui funzione di monito e di memoria è implicita nell’etimo della parola stessa, il greco mnema e il latino monumentum, con la quale queste opere venivano designate: se i monumenti votivi volevano ricordare la pietas e la gloria di gruppi, di famiglie e di individui, le decorazioni dei templi, sia quelle pittoriche, tutte o quasi irrimediabilmente perdute, che quelle scultoree, giunte a noi solo in misura assai parziale, avevano il compito di suscitare negli spettatori una pluralità di sentimenti, che vanno dalla solidità dei principi delle themistes, dei nomoi e dell’ethos collettivo fino alla rievocazione di racconti che erano spesso il ricordo del passato mitico dell’ethnos e della polis. Immersi come siamo in un mondo sempre più pervaso dalle immagini e dominato dall’ossessione della comunicazione visiva, dimentichiamo che nel mondo antico le immagini erano invece rare e perciò stesso possedevano una carica affettiva e di persuasione enorme. Queste immagini, ricche di colori e di dettagli narrativi, dipinte su tavole esposte negli ambulacri dei templi o negli spazi metopali, scolpite a rilievo in metope e in frontoni, in quanto perenne monito del collante etico di una società, erano motivo di ispirazione per la composizione di liriche corali o il naturale accompagnamento dei canti e delle danze al centro delle grandi feste cittadine e contribuivano potentemente al rafforzamento del senso di appartenenza e all’esaltazione dei momenti celebrativi più significativi delle comunità. Ma non solo. Come ci ha ricordato John Boardman con il suo bel libro dedicato all’Archaeology of nostalgia (Boardman 2002), le immagini sui templi, i templi stessi, nella loro imponente struttura spesso posta a dominio di suggestivi spazi naturali, erano parte non secondaria della memoria collettiva, di un passato lontano, la cui centralità nell’immaginario sociale non ha bisogno di essere qui sottolineata. Anche la sola vista dell’Heraion di Poseidonia e del suo approdo fluviale rappresentava un invito per tutti a rievocare il viaggio degli Argonauti e il passaggio di questo pugno di eroi su quelle coste dove essi avevano fondato il duplicato del venerando santuario di Argo: ritornare con la mente a quel mitico viaggio suscitava il parallelo ricordo del viaggio dei coloni achei sulle orme di quella nave mitica per fondare la nuova apoikia poseidoniate.

La storia ha voluto che questi stessi templi abbiano acquistato anche per noi potere evocativo non dissimile, sprigionato da quelle sempre commoventi rovine immerse in altrettanto commoventi paesaggi, che consentono ad ognuno di noi di ripercorrere i lunghi secoli della loro vita, il loro passato di edifici sacri funzionanti, ricco di tutte quelle suggestioni visive e immateriali suggerite dalla loro storia come luoghi del sacro di genti che hanno costruito una civiltà vecchia di tre millenni, che nel bene e nel male – penso qui a quel male oscuro descritto qualche anno fa da Christian Meier nel suo Da Atene ad Auschwitz (Meier 2002) – è alle radici della nostra cultura occidentale moderna. Ma nel ricordare questa specifica valenza occorre comunque fare attenzione. Di questa nostra cultura moderna fa parte non solo il ricordo, la rievocazione fatta di storia e di apprezzamento delle qualità formali di questi edifici in sé e come parti integranti di organismi urbani, purtroppo solo di rado miracolosamente sottratti alla follia distruttiva degli uomini, a quella autofagia che tanti anni fa Luigi Einaudi rimproverava agli Italiani, creando luoghi unici, come il Parco selinuntino.

Questa cultura dell’Occidente, come in un grandioso fenomeno freudiano collettivo, è cresciuta dal Quattrocento in poi e con rinnovati spiriti dal Settecento, proprio riconoscendo in queste rovine, in questi paesaggi dell’archeologia, i propri ineludibili archetipi junghiani, e questo in due modi: descrivendoli letterariamente e disegnandoli con schizzi, rilievi, acquerelli, quadri, come in queste stampe settecentesche di John Goldicutt e di Vivant Denon, per ripresentarli al mondo in due prospettive: come modelli architettonici da riproporre e come ‘paesaggi dell’archeologia’. Come abbiamo visto al principio di queste considerazioni, la riproposizione neoclassica di queste architetture ha prodotto capolavori solo in alcuni momenti e con autori di genio, mentre, con il passar del tempo e il trascorrere dal neoclassico più alto all’accademismo più becero, la suggestione di un passato consapevolmente amato è divenuta orrenda officina di maniera. Parallelamente, il godimento consapevole di quei paesaggi si è fatto merce per un turismo di massa: dagli acquerelli di sapore protoromantico di Jean-Pierre Houel, che visivamente descrivono bene la stessa impressione di Selinunte “come uno sconquasso metodico” offertaci da Goethe nel suo Viaggio in Italia, si è passati all’icona mercantile volgare della propaganda turistica, come in un invito di un albergo selinuntino, che mescola seduzioni trimalchioniche ad allusioni kitsch al passato.

Le rovine del tempio E di Selinunte nelle vedute di J. Goldicutt e V. Denon; J. P. Houel, veduta delle rovine del tempio G di Selinunte.

Ma è tempo di avviarsi alla chiusura di queste mie considerazioni. Si parla di voler fare l’anastilosi del gigantesco Tempio G di Selinunte: qualsiasi intervento del genere dovrebbe essere vietato, dopo la tragica violenza perpetrata cinquant’anni or sono ai danni del vicino Tempio E, di cui, mostrando di possedere lo spirito degli chef piuttosto che quello degli archeologi, si sono svuotate le colonne e le si è riempite di cemento armato quasi fossero vol-au-vents, abbandonando al suolo pezzi di architrave non riconosciuti e mai più ricomponibili nel mostro di cementizio. Credo che dovere fondamentale degli intellettuali del settore sia quello di riuscire a definire quei caratteri di siti, paesaggi e monumenti del passato che hanno il pregio dell’unicità, che non hanno altri esempi simili al mondo, indicando a chi ha la responsabilità pubblica le soluzioni migliori e più confacenti per la valorizzazione di quei siti, di quei paesaggi e di quei monumenti. Selinunte possiede un’assoluta caratteristica unica che la distingue da tutti i siti archeologici del nostro Paese, quella di essere una grande colonia greca, completamente libera da costruzioni medievali e moderne, un magico insieme di natura e di paesaggi di rovine, che ha il potere di rievocare al visitatore non solo le straordinarie esperienze di storia di una città antica che tutti noi conosciamo, ma anche di riproporre in ogni momento e da ogni angolatura le sensazioni che hanno accompagnato la riscoperta di quel passato da parte della cultura moderna. Un confronto molto lontano, familiare a noi archeologi italiani, potrebbe essere il paesaggio offerto da Efestia a Lemno, un Wüstenlandschaft archeologico di colline brulle, di mare e di paludi, con rare apparizioni di greggi e di pastori, nel quale non compaiono neanche i pali della luce; insomma, un paesaggio che riproduce bene molti degli scenari che la Grecia doveva offrire ai visitatori tra Settecento e primo Ottocento. Sensazioni analoghe offre anche Selinunte, ma di ben altro spessore; per non parlare della qualità della storia e delle architetture che la città conserva. In questo paesaggio, che insisto a definire straordinario e unico, abbiamo due soli peccati: uno veniale, l’episodio di anastilosi del tempio C poco offensivo nella sua parzialità, rovina tra le rovine; e uno mortale: le incongruità formali e paesaggistiche che caratterizzano la vista del Tempio E; per non parlare dei veri e propri danni irreparabili prodotti dal restauro alla materia stessa dell’architettura. Fermiamo questi scempi e ricordiamo tutti che siamo non proprietari tirannici, ma solo occasionali custodi di un passato che appartiene all’umanità.

Paesaggio di Efestia a Lemnos.

Note

[1] Interessante leggere gli esiti nel neoclassico in Grecia, dove lo stile si connota come “nazionale”: Biris, Cardamitsis Adami 2005).

[2] L’Antinoeion della Villa è stato di recente identificato nell’area d’ingresso antico della villa, dove il tempio egittizzante dell’amasio dell’imperatore si univa ai templi formali delle due Auguste, Matìdia e Marciana: Mari, Sgalambro 2007. Altro è invece lo scopo, puramente rievocativo del paesaggio delle rive del Nilo con la tomba eroica di Antinoo cui era sollecitato lo spettatore dal contesto del Canopo.

Bibliografia

- Catalogo Roma 1985

Roma antiqua. Forum, Colisée, Palatin. Envois des architectes français (1788-1924), catalogo della Mostra (Roma 1985 e Parigi 1986), Roma 1985. - Amandry 1967/68

P. Amandry, Thémistocle à Mélitè, in Χαριστήριον εἰς A.K. Ὀρλάνδος 4, Atene 1967/68, 265-279. - Biris, Cardamitsis Adami 2005

M. G. Biris, M. Cardamitsis Adami, Neoclassical Architecture in Greece, Los Angeles 2005. - Boardman 2002

J. Boardman, Archaeology of Nostalgia. How the Greeks Represented Their Mythical Past, London 2002. - Crook 1972

J. M. Crook, Greek Revival: Neoclassical Attitudes in British Architecture 1760-1870, London 1972. - Curti 1989

E. Curti, Il culto di Artemis-Bendis ad Eraclea, in Studi su Siris-Eraclea, Roma 1989, 23-30. - Dubois 1989

L. Dubois, Inscriptions grecques dialectales de Sicile. Contribution à l’étude du vocabulaire grec colonial (Collection de l’École Française de Rome, 119), Roma 1989. - Famà, Tusa 2000

M. L. Famà, V. Tusa, Le stele del Meilichios di Selinunte, Padova 2000. - Faustoferri 1996

A. Faustoferri, Il trono di Amyklai e Sparta. Bathykles al servizio del potere, Napoli 1996. - Hadjinicolau 1975

N. Hadjinicolau, Storia dell’arte e lotta delle classi, Roma 1975. - Himmelmann 1976

N. Himmelmann, Utopische Vergangenheit. Archäologie und moderne Kultur, Berlin 1976. - Jameson, Jordan, Kotansky 1993

M. H.Jameson, D. R. Jordan, R. D. Kotansky, A lex sacra from Selinous. Greek, Roman, and Byzantine Monographs, 11, Durham NC 1993. - Lippolis, Livadiotti, Rocco 2007

E. Lippolis, M. Livadiotti, G. Rocco, Architettura greca. Storia e monumenti del mondo della polis dalle origini al V secolo, Milano 2007. - Mari, Sgalambro 2007

Z. Mari, S. Sgalambro, The Antinoeion of Hadrian’s Villa. Interpretation and Architectural Reconstruction, "Archaeological Journal of Arcaeology" 111 (2007), 83-104. - Meier 2002

C. Meier, Da Atene ad Auschwitz, München 2002. - Metzler 1971

D. Metzler, Porträt und Gesellschaft, Berlin 1971. - Praz 2003

M. Praz, Gusto neoclassico, Milano 2003. - Richer 2004

M. Richer, The Hyakinthia of Sparta, in T. J. Figueira (a cura di), Spartan Society, Swansea 2004, 71-102. - Schefold 1959

K. Schefold, Griechische Kunst als religiösea Phänomen, Hamburg 1959. - Schmidt 1973

E. Schmidt, Die Kopien der Erecheionkoren, in Antike Plastik, XIII, 1973. - Threpsiades, Vanderpool 1964

J. Threpsiades, E. Vanderpool, Themistokles’ Sanctuary of Artemis Aristoboule, “Ἀρχαιολογικὄν Δελτίον” 19 (1964), 26-36. - Torelli 1979

M. Torelli, Ideologia della polis, committenza e ritratto, in R. Bianchi Bandinelli et al. (a cura di), Storia e civiltà dei Greci, 6, Milano 1979, 439-458. - Torelli 2006

M. Torelli, Ara Maxima Herculis. Storia di un monumento, “Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité” 108 (2006), 573-620. - Torelli 2011

M. Torelli, Dei e artigiani. Archeologie della religine e della produzione artigianale dei Greci d’Occidente, Roma-Bari 2011. - Trillmich 2007

W. Trillmich, Espacios públicos de culto imperial en Augusta Emerita. Entre hypótesis y dudas, in T. Nogales, J. Gonzáles (a cura di), Culto imperial y poder, Roma 2007, 415-445. - Tusa 1977

V. Tusa, Nuovi rinvenimenti nell’area del santuario della Malophoros a Selinunte, “Cronache di Archeologia e Storia dell'Arte. Catania” 16 (1977), 115-118. - Zanker 1968

P. Zanker, Forum Augustum, Das Bildprogramm, Tübingen 1968.

English Abstract

The essay is divided into three parts. The first part discusses the critical fortune of the Greek temples architectures, and the fundamental role they played, since the Renaissance, in the process of radical reordering of the building choices and the self-representation needs of the aristocracy and the bourgeoisie. The Greek temples generate in fact an expressive imaginary that continues until the present age. The second part talks about the difficulties associated with the study of different themes like the origin and the mean of religious buildings, the relationship between deities and temples dedication, the role played by patronage, and the influence of feasts on sacredness evolution. In this regard the example of Syracuse is very interesting being great celebrations at the origin of a striking metamorphosis observed in the temple architecture comparing similar buildings in the motherland and in the colony. In conclusion, the evocative power of the temples is amplified by the set of visual suggestions and intangible assets arising from the role they played in the definition of sacred places in the civilization on which is founded the Western culture.

keywords | Greek temples; Architecture; Eighteenth century; Feast.

Per citare questo articolo: Il tempio, la festa, il passato. Immagine e storia degli edifici templari greci, a cura di M. Torelli, “La Rivista di Engramma” n. 110, ottobre 2013, pp. 37-52 | PDF dell’articolo