Per una apocalissi dialettica

Daniele Pisani

English abstract

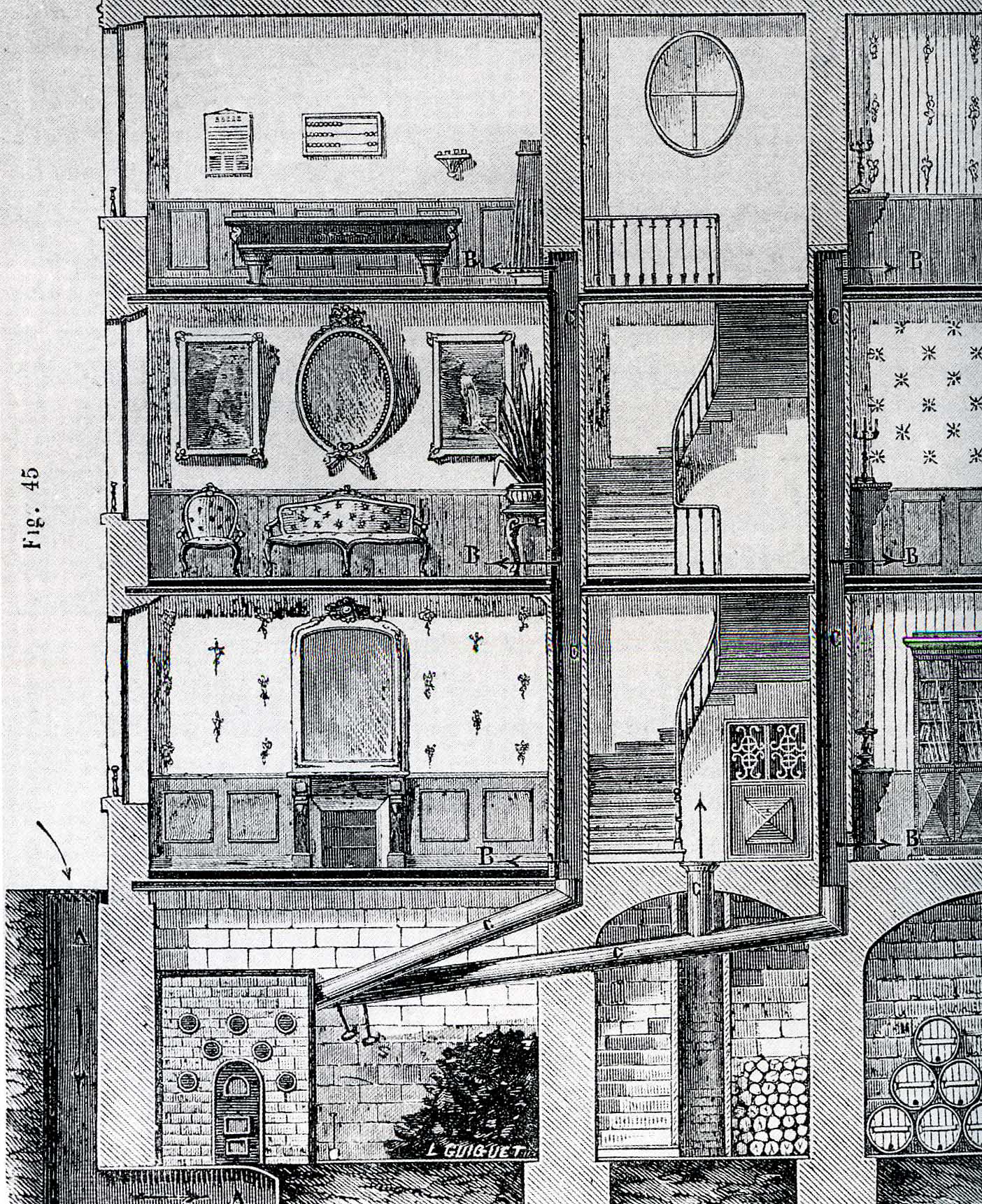

1.

Nel pieno della seconda guerra mondiale, sullo sfondo della distruzione delle città europee e dei campi di concentramento, Adorno affida a un celebre aforisma dei Minima moralia la sua condanna dell’abitare. Le case oggigiorno progettate, sostiene, “contrastano brutalmente ad ogni aspirazione verso un’esistenza indipendente, che del resto non esiste più”; al loro interno, d’altronde, ogni tratto di comfort finisce immancabilmente per risultare “intollerabile”. Quanto deriva da questo stato delle cose è che “Abitare non è più praticamente possibile […]. La casa è tramontata”. Consentito, al giorno d’oggi, è tutt’al più limitare i danni in attesa di tempi migliori, mantenendo:

[…] un atteggiamento di riserva e di sospensione: condurre una vita privata finché l’ordine sociale e i propri bisogni non consentono di fare diversamente, ma senza caricarla e aggravarla, come se fosse ancora sostanziale e individualmente adeguata. ‘Fa parte della mia fortuna – scriveva Nietzsche nella Gaia scienza – non possedere una casa’. E oggi si dovrebbe aggiungere: fa parte della morale non sentirsi mai a casa propria.

All’affermazione dell’avvenuto svuotamento dell’abitare, del suo carattere intollerabile, segue così, nell’argomentazione di Adorno, la constatazione che in fin dei conti all’individuo non resta attualmente che ritrarsi all’interno di una sfera d’esistenza privata – una sfera a sua volta inautentica, certo, in cui non ci si dovrebbe mai sentire a casa propria, ma che ciò non di meno, rispetto al mondo circostante, costituisce senz’ombra di dubbio un male minore. È impossibile – e immorale – abitare, in altri termini, quanto necessario, a patto che si tratti di un abitare consapevole della propria condizione transitoria e problematica: che si tratti cioè dell’abitare, secondo l’immagine proposta da Adorno, proprio di un asilo per senzatetto.

Così come inteso da Adorno, l’abitare rimane però un concetto sostanzialmente astorico. Che l’abitare tradizionalmente inteso non sia attuabile è, certo, ben chiaro ad Adorno, ma che così sia è pure scontato, nella misura in cui egli fa propria, seppure in termini problematici, un’idea dell’abitare a sua volta tradizionale; di netta matrice romantica rimane poi la sua aspirazione a vedere, nella casa, un baluardo in certo modo preservato dalla maligna forza di penetrazione dell’ostile mondo circostante.

2. Per uscire dall’impasse a cui conduce l’aforisma adorniano, occorre rimuovere il concetto di abitare su cui esso si fonda, e, insieme ad esso, l’implicita contrapposizione tra un esterno in cui imperverserebbe il presente in tutto il suo carattere negativo e un interno in cui da quello stesso esterno si tenta di difendersi. Proprio in questo già risiedeva la posta in gioco di un filone cospicuo della ricerca di Walter Benjamin, esplicitamente tematizzato a partire dalla fine degli anni ’20.

Il ritorno del flâneur, scritto nel 1929 come recensione a Spazieren in Berlin dell’amico Franz Hessel, segna nell’opera di Benjamin una delle più pregnanti formulazioni della sua insistita riflessione sulla questione dell’abitare. Quanto egli procede in primo luogo a rovesciare è il luogo comune per cui, perlomeno a partire dal sorgere della Groszstadt, l’abitare concernerebbe specificamente l’ambiente domestico; anche la metropoli, sostiene invece Benjamin, è – almeno per il flâneur – abitabile. “Noi berlinesi – così suona una citazione tratta dal libro di Hessel – dobbiamo ancora abitare la nostra città molto più di quanto facciamo”; e Benjamin commenta:

Certamente vuole che il termine sia inteso alla lettera, ed esso si riferisce meno alle case che alle strade. Poiché le strade sono l’abitazione di quell’essere eternamente inquieto, eternamente in movimento, che abita tra i muri esterni delle case, dove vive, sperimenta, conosce e inventa non meno di quanto faccia l’individuo al riparo delle sue quattro pareti. Per la massa – e il flâneur vive con essa – le insegne lucenti, smaltate delle ditte sono un ornamento altrettanto bello del dipinto a olio sulle pareti del salotto del borghese, i muri spartifuoco sono la scrivania, i chioschi le sue biblioteche, le cassette delle lettere i suoi oggetti di bronzo, le panchine il suo boudoir e la terrazza del caffè il balcone da cui guarda tutto ciò che accade nella propria casa. La cancellata dove hanno appeso la giacca gli operai che asfaltano la strada è il suo vestibolo, e l’androne che dalla fuga dei cortili porta all’aperto è l’accesso alle camere della città.

La modalità di abitare propria del flâneur sembra, ciò non di meno, definita in termini tradizionali – “il modello originario dell’abitare sono l’utero o il guscio” –, e altrettanto tradizionale sembra rivelarsi l’interesse nutrito dal flâneur per il genius loci. È però esattamente sulla base di un’assoluta equiparazione dell’abitare la città, proprio del flâneur, e l’abitare la casa, proprio del borghese cullato nel suo intérieur, che Benjamin compie un decisivo ribaltamento. Questo avviene nel momento in cui afferma che il flâneur:

[…] celebra gli ultimi monumenti di un’antica civiltà dell’abitare. Gli ultimi: poiché nella segnatura di questa svolta storica sta scritto che per l’abitare nel vecchio senso, dove l’intimità, la sicurezza stava al primo posto, è suonata l’ultima ora. Giedion, Mendelssohn, Le Corbusier trasformano la dimora degli uomini innanzitutto in uno spazio di transito attraversato da tutte le pensabili forze e onde di luce e aria. Il futuro sta sotto il segno della trasparenza.

L’abitare sin qui descritto finisce così con il rivelarsi l’estrema epifania di un fenomeno storicamente determinato e ineluttabilmente destinato a scomparire. Vale la pena di sottolineare come ciò che del tramonto dell’abitare, tradizionalmente inteso, Benjamin tenta di porre in luce è il lato liberatorio; alla constatazione di un fatto, si affianca l’indicazione di un’incerta via: quanto sta scritto nella 'segnatura' dell’attuale 'svolta storica' diviene, in altri termini, una chance, che è possibile cogliere soltanto nel momento in cui ci si liberi dalla comune accezione dell’abitare, inteso come una condizione di preservazione dell’autonomia e di pieno compimento individuale all’interno di una dimensione magicamente altra rispetto all’imperversare della Groszstadt. Quanto occorre, secondo Benjamin, abbandonare è proprio la concezione della casa come un baluardo contro cui si frangano i marosi di un mondo esterno, inteso come dimensione dell’esilio.

3. Al 1933, sul crinale di una svolta storica ben differente da quella preconizzata solo pochi anni prima, risale un secondo saggio benjaminiano dedicato alla questione dell’abitare. Come ne Il ritorno del flâneur, anche al centro di Esperienza e povertà è posto il tentativo di superare l’accezione ottocentesca dell’abitare, di cui il refrain di una poesia di Brecht, "Cancella le tracce", costituisce per Benjamin lo slogan. È nel contesto della povertà e, in particolare, della povertà d’esperienza che la questione dell’abitare viene ora a delinearsi.

Povertà d’esperienza: questo non lo si deve intendere come se gli uomini anelino ad una nuova esperienza. No, essi desiderano essere esonerati dalle esperienze, desiderano un ambiente in cui possano far risaltare la propria povertà, quella esteriore e in definitiva anche quella interiore, in modo così netto e chiaro che ne venga fuori qualcosa di decente.

Il presente non è così, per Benjamin, una dürftige Zeit, in attesa di una richtige Zeit in cui pienamente esperire e dichterisch wohnen, quanto piuttosto un tempo che, nella povertà, ha la propria condizione insuperabile e, pure, potenzialmente produttiva. E l’architettura di un uomo privato d’esperienza, di un uomo che accetti pienamente la propria attuale condizione di povertà, è secondo Benjamin l’architettura di vetro. Tuttavia, rimuovere la chiusura e l’intimità dell’intérieur non presuppone affatto una concezione dello spazio come continuum. Sostituire il vetro alla tradizionale muratura non significa uniformare lo spazio interno a quello esterno; analogamente, rimuovere le tracce che si annidano negli anfratti e tra le pieghe dell’intérieur non significa trasporre al suo interno uno spazio genericamente affine a quello della Groszstadt. L’apertura dell’intérieur e la cancellazione delle tracce hanno, piuttosto, un’impronta spiccatamente politica – soprattutto nel saggio del ‘33 – e sono intese a fare spazio, räumen.

È nel fare spazio che si esplica quel carattere distruttivo che Benjamin delinea nel frammento del 1931, carattere che è proprio di un uomo che sappia essere ‘barbaro’, implacabile. Fare spazio non significa fare tabula rasa, né tanto meno definire uno spazio adibito a mistica contemplazione, ma piuttosto – in quanto esplicazione del carattere distruttivo, con il suo rimando negativo all’ambito del costruire – mandare in crisi l’attuale configurazione di quella costruzione che, per dirla con Kracauer, è la realtà; nel caso dell’intérieur, in cui persino ogni singolo oggetto è inamovibile e insostituibile, significa scompigliarne l’ordine e aprirne lo spazio, protettivo e ovattato, ai flussi di energie che solcano il mondo. Non si tratta quindi di fare il vuoto; si tratta invece di concepire uno spazio in cui il legame tra gli oggetti, e soprattutto dell’uomo con essi, si allenti fino a divenire libero e aperto, al contrario di quanto avviene nell’intérieur, in cui – così in Esperienza e povertà – “non c’è alcun luogo nel quale il suo abitante non abbia già lasciato la sua traccia”. È in quanto Raum für das Kostbare, sostiene Benjamin in un frammento del ’32, che lo spazio abitativo deve configurarsi – proprio come avviene in alcune abitazioni del meridione spagnolo, il cui mobilio ha incerte e improbabili provenienze ed è suscettibile di diversi, e non predeterminati, impieghi, dimostrandosi così disponibile a conformazioni sempre nuove, imprevedibili e a loro volta nuovamente removibili. Una volta resi disponibili lo spazio e gli oggetti in esso contenuti, estrapolati questi ultimi dalla costellazione che assegna loro un luogo e un ruolo prestabiliti, rendendoli inamovibili, essi risultano disponibili a entrare a far parte di nuove costruzioni: disponibili al montaggio, all’uso, all’uso rivoluzionario. Finalmente deprivati dell’aura, entrano a far parte della prassi, dell’agire politico da cui erano sempre rifuggiti asserragliandosi nella penombra e nel tepore dell’intérieur: è al risveglio che, come i loro abitatori, urgono.

4. La riflessione di Benjamin sul tema dell’‘abitare’ si fonda tutta su di uno sforzo di adeguazione di un ‘concetto’ a prima vista posto al di fuori della storia come quello di ‘abitare’ alle condizioni attuali: ossia, a una sua ridefinizione. Accettare il concetto di ‘abitare’ così come comunemente inteso condurrebbe necessariamente a dichiararne l’avvenuta scomparsa e ci porrebbe dinnanzi a un vicolo cieco. Si tratta quindi di trasformarlo, chiedendosi se la perdita e la scomparsa di qualcosa non si traducano – non possano tradursi – nella conquista di qualcos’altro, o non possano fare spazio alla comparsa di qualcos’altro che in via pregiudiziale non sarà migliore o peggiore di quanto va perduto. L’operazione è assai difficile: perché impone uno sforzo di categorizzazione, ma forse ancor più perché spesso urta contro lo stesso, romantico, attaccamento a quanto va perduto. Perduto per sempre. E che in quanto tale reclama la partecipazione emotiva e l’intervento di chi sia consapevole dell’importanza di quanto sta sparendo per sempre.

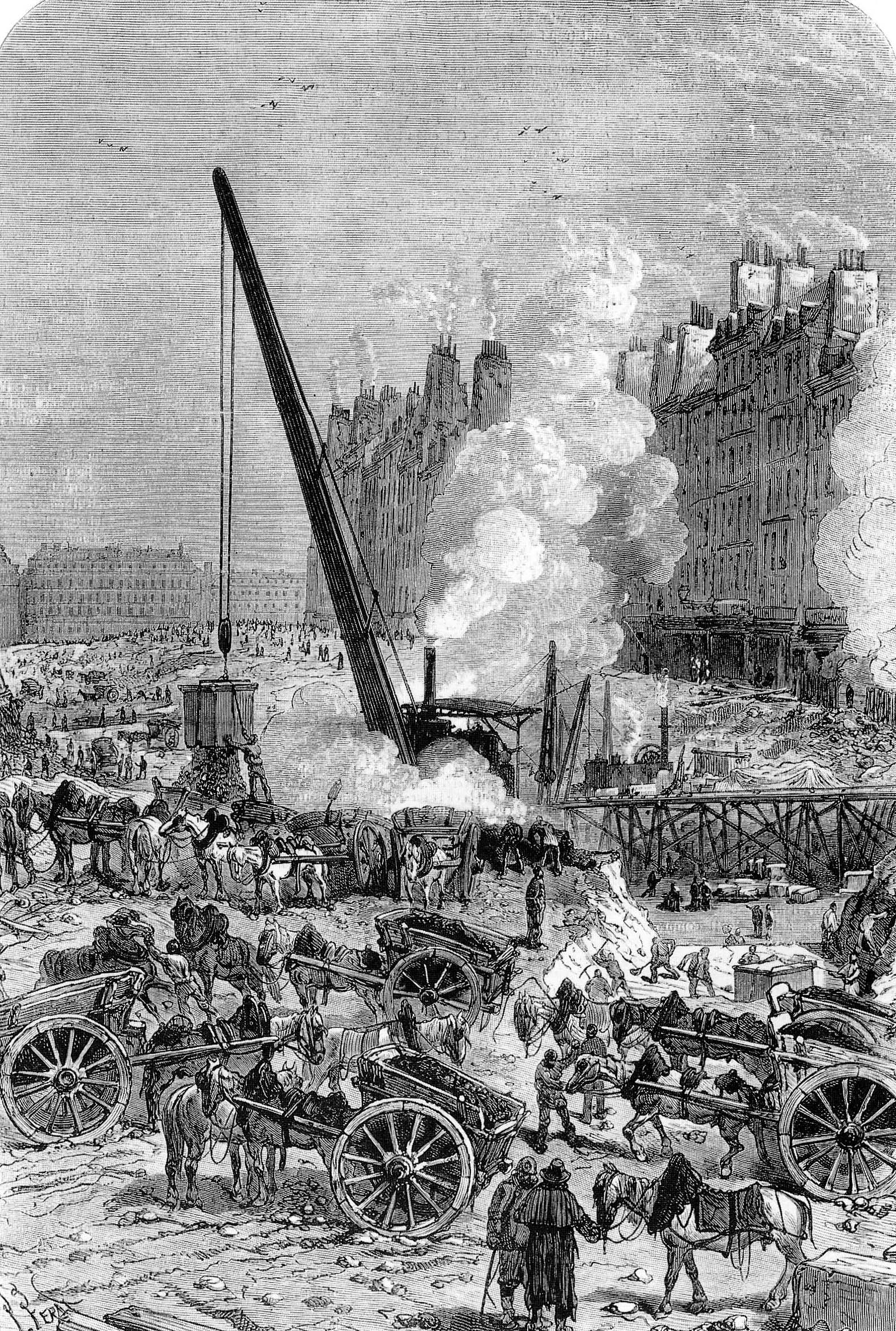

Le demolizioni di Parigi, nell'area in cui sorgerà l'Opera

Quanto va perduto può infatti essere il frutto, il precipitato di secoli di cultura, di grandi e di piccoli gesti. Come una città. Parigi, a esempio, la Parigi sottoposta a metà del XIX secolo da Napoleone III a una serie di améliorations tali da trasformarne irreversibilmente il volto. Operando così una perdita irreversibile; ponendo il flâneur di Benjamin, che nella città ha lo spazio del suo abitare, nell’impossibilità di esperire alcunché.

Charles Marville, uno dei nuovi boulevards parigini; sullo sfondo il Pantheon

Ma è proprio nel contesto della Parigi nelle mani del barone di Haussmann che nel 1858 il fotografo Charles Marville viene incaricato dalla Ville de Paris di compiere una sistematica campagna fotografica dei grands travaux che si stanno intraprendendo nella capitale francese sotto la guida del prefetto della Senna, il barone di Haussmann. Per venti anni Marville si dedicherà a questo compito, lasciandoci una preziosa testimonianza della sconvolgente trasformazione subita da Parigi.

Parigi invasa dagli operai demolitori

Formalmente, l’incarico assegnato al fotografo è di documentare la grandeur dei lavori compiuti, finalmente in grado di cancellare dalla faccia della terra la “vergognosa barbarie” – per dirla, ad esempio, con il Voltaire di Les embellissements de Paris (1749) – di cui consiste la città storica, con il suo centro “oscuro, soffocato, informe”. Presto ci si deve però rendere conto che la grandeur di una città rinnovata sotto il profilo impiantistico, viario, igienico, estetico si staglia opportunamente e assume rilievo solo se posta a confronto con lo status quo ante. E così a partire all’incirca dal 1865 Marville viene espressamente incaricato di mostrare la città prima, durante e dopo i grands travaux – di documentare quindi anche ciò che è destinato a essere demolito, a ciò che sta per scomparire in via definitiva: “le antiche vie distrutte o sul punto di esserlo”. Nasce in questo modo l’Album du vieux Paris.

In un primo momento chiamato a illustrare il fulgore del nuovo, mano a mano il fotografo si trova impegnato a documentare anche e soprattutto la scomparsa del vecchio: “Prima di cominciare i grands travaux che hanno rinnovato l’aspetto e la topografia della vecchia Parigi, l’Amministrazione – così una nota ufficiale del 1873 – ha creduto che fosse interessante conservare il ricordo del passato”. E se è vero che nel corso dell’Esposizione Universale del 1878 le foto di Marville verranno esposte l’una a fianco dell’altra per mostrare quanto la città distrutta fosse malsana, sporca e angusta, è pur vero che quelle stesse foto mostrano – e l’amministrazione stessa ne è consapevole – che anche ciò che è stato distrutto merita di essere conservato, se non nella stessa consistenza materica, almeno in immagine.

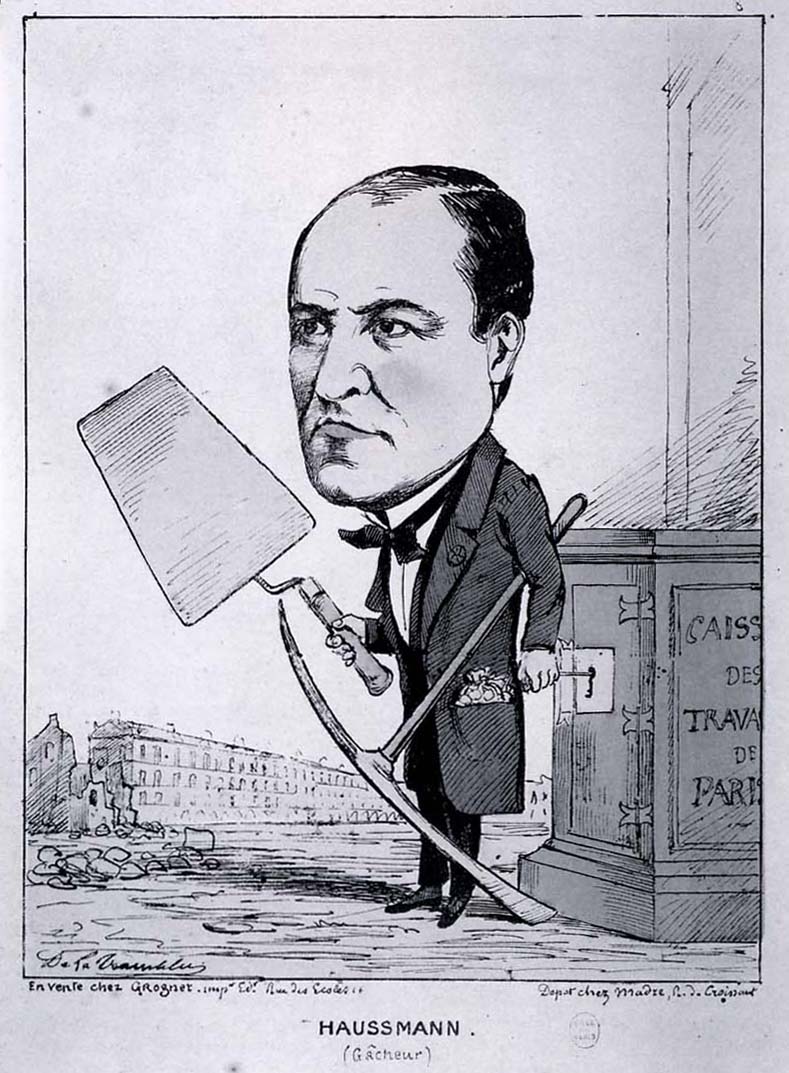

L’impresa di Marville non è, peraltro, isolata. Proprio Haussmann – autore degli sventramenti del tessuto medievale parigino, e spesso non a caso dotato nei ritratti dell’epoca dell’attributo iconografico del piccone – crea il Musée Carnavalet (ossia il museo della storia urbana parigina), fonda la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris e lancia la pubblicazione di una Histoire générale de Paris. Tutte operazioni che in primo luogo sono volte a conservare la memoria di ciò che non è più.

vignetta che raffigura il Barone di Haussmann nei panni di distruttore e al tempo stesso di costruttore

Dinnanzi all’enormità della distruzione, la conservazione del mero volto in una serie di immagini può ben essere considerata ben poca cosa; e in effetti lo è. Viene tuttavia da chiedersi se non sia stata proprio la distruzione della città reale ad avere in qualche modo posto all’ordine del giorno il tema della città; se tra distruzione, da un lato, e impatto culturale ed emotivo della città sui parigini non vi sia un rapporto di implicazione reciproca; se non sia, in altri termini, stata proprio la violenza dell’operazione compiuta da Haussmann ad averci consegnato come tema irrinunciabile, come tema che rivendica la nostra attenzione, il vieux Paris abbattuto e sostituito in un batter d’occhio dai boulevards.

Non si tratta, beninteso, di auspicare la distruzione come conditio sine qua non di qualsiasi apprezzamento, come presupposto necessario per la vera conoscenza. Si tratta piuttosto di cogliere come tra distruzione e costruzione possa sussistere una dialettica a prima vista paradossale. A tale proposito, basta prestare ascolto ai celebri versi di Le Cygne di Baudelaire: Paris change! mais rien dans ma mélancolie / N’a bougé! palais neufs, échafaudades, blocs, / Vieux faubourgs, tout poir moi devient allégorie, / Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs [trad. it. di Giovanni Raboni: “Parigi cambia! ma niente, nella mia malinconia, s’è spostato: palazzi rifatti, impalcature, case, vecchi sobborghi, tutto m’è allegoria; pesano come rocce i ricordi che amo”]. Con una certa dose di forzatura, è anzi lecito sostenere che è proprio in quanto destinata a essere distrutta, in corso di distruzione o appena distrutta e sul punto di svanire dal ricordo, che Parigi assume un ruolo che sino a quel momento non aveva avuto. Ed è vero che al cigno, protagonista della poesia di Baudelaire, la città così come viene riconfigurata si rivela come una enorme prigione a cielo aperto; ma è anche vero che è proprio di questo che la sua poesia parla, e cioè che è proprio la sparizione della città reale a farsi essa stessa poesia: la ‘malinconia’ che ne sta alla base, l’‘allegoria’ a cui dà vita, i ‘ricordi’ che, contrapponendosi alle demolizioni compiute, si fanno essi stessi plus lourds que des rocs.

Charles Marville, Rue du Jardinet, Paris

5. Se posta in relazione con il suo impatto sulla cultura occidentale, la sparizione e la distruzione di Parigi si sono quindi rivelate suscettibili di essere quasi alchemicamente trasformate in una presenza più ingombrante che mai. Come un compito lasciato in eredità a chi non ha assistito – come un compito che forse non sarebbe mai stato propriamente tale senza quella sparizione e quella distruzione; e come un compito dotato di un carattere di critica immanente, prorompente e, viene da pensare, proporzionale alla elisione del passato effettivamente compiuta. ‘Apocalisse’ quindi, senza ombra di dubbio, ma dalle conseguenze non necessariamente, o comunque non esclusivamente, apocalittiche. Ed è proprio a tale proposito che Benjamin ci può venire in aiuto. Nei panni di traduttore di Les fleurs du mal, e in particolare proprio di Le Cygne, rende il verso baudelairiano Paris change con il tedesco Paris wird anders. Propone così un’interpretazione del verso che apre diverse prospettive: cambiando, suggerisce Benjamin, Parigi ‘diviene altra da sé’.

Si tratta – nel caso di questo sguardo che si appunta sul suo oggetto chiedendosi se stia guardando ciò che crede di guardare – di un meccanismo che in Benjamin si può ritrovare all’azione in diverse circostanze. Ad esempio, riflettendo sull’invenzione della fotografia, e soprattutto sul dibattito ottocentesco sull’appartenenza (o meno) della fotografia all’arte tradizionalmente, Benjamin lo liquida nei seguenti termini:

Il problema se la fotografia sia un’arte era allora dibattuto con l’appassionata partecipazione di un Lamartine, di Delacroix, di Baudelaire, mentre non era sollevata la questione preliminare: se con l’invenzione della fotografia non sia cambiato il carattere dell’arte.

Nel caso di Benjamin intento a tradurre Baudelaire e pertanto a interrogarsi sulle natura del mutamento a cui il poeta fa riferimento, la città alla fine del processo avvenuto si rivela altra da quella che era, e dunque ben più che meramente trasformata. Giacché, in qualche misura, a una città se ne è sostituita un’altra.

Proprio nel caso di un avvicendamento di una cosa con un’altra, il rimpianto per quella perduta viene – almeno in linea di principio – controbilanciato dal fatto di trovarsi ora a che fare con qualcosa che prima non si dava. Si tratta allora – ferma restando la propria opposizione alla violenza esercitata e alle sue ragioni – di osservare il ‘farsi altra’ di Parigi consapevoli non solo di ciò che è andato perduto ma anche di ciò che, forse, è sorto nel posto che esso occupava. Si tratta, occorre ammetterlo, di un compito di cui un ‘malinconico’ come Benjamin è il primo a non mostrarsi sempre all’altezza: come quando, proprio a proposito di Parigi, depreca la scomparsa della figura del flâneur. Altre volte però – ed è qui che offre una grande lezione – Benjamin cerca di volgere dialetticamente la perdita in conquista – anzi, come si è visto, in chance, ossia in chance rivoluzionaria, che si tratta sempre di cogliere hic et nunc. Innumerevoli sono gli esempi che si potrebbero fare a questo proposito nell’opera di Benjamin; si propone qui quello, celeberrimo, della ‘perdita dell’aura’, che egli – e malgrado non si possa non avvertire quanto doloroso sia il nodo che gli stringe la gola – saluta favorevolmente quale un dischiudersi per il cinema di inedite possibilità di azione sul piano politico (possibilità che, a posteriori, sappiamo non si sarebbero mai dischiuse).

6. Per trarre dalla perdita di ciò che si ama una chance occorre, per così dire, la speranza propria di chi sia disperato; o meglio, la residua speranza di chi punti le proprie ultime fiches sul numero che mai, sino a quel momento, avrebbe sperato che uscisse. È il caso soprattutto di alcuni dei saggi degli anni trenta come Il ritorno del flâneur, Esperienza e povertà, Il carattere distruttivo, Il narratore e L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Si tratta di saggi in cui compaiono asserzioni perentorie su ciò che è andato perduto: dal declino dell’‘aura’ su cui si sofferma L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica all’‘arte di narrare’ di cui Il narratore profetizza il prossimo ‘tramonto’, dall’‘esperienza’ di cui Esperienza e povertà registra l’atrofia alla ‘civiltà dell’abitare’ di cui Il ritorno del flâneur coglie gli ultimi residui.

Sono, non a caso, riflessioni a cui Didi-Huberman presta attenzione in Survivance des lucioles. Si sofferma su Esperienza e povertà osservando come la distruzione dell’esperienza sia essa stessa “perpetuamente incompiuta” e come il “crollo delle quotazioni dell’esperienza” faccia “percepire una nuova bellezza in ciò che sparisce”; e si sofferma su Il narratore, osservando come in tal caso il ‘tramonto’ dell’‘arte di narrare’ intravisto sia “un movimento senza fine” che

[...] indica un declino progressivo, il tramonto, l’Occidente (cioè una condizione in cui il sole scompare alla nostra vista ma non smette di esistere altrove, sotto i nostri passi, agli antipodi, e vi è la possibilità, la ‘risorsa’ che riappaia dall’altra parte, a Oriente).

Didi-Huberman ci ricorda così come in Benjamin alla percezione del tramonto dell’arte di narrare corrisponda l’apprezzamento per la letteratura coeva che con questo tramonto fa i conti.

Se Survivance des lucioles presenta un grande merito è quello di aver tentato di compiere l’operazione, benjaminiana quante altre mai, di salvare in qualche modo Benjamin da se stesso. A sua volta Benjamin aveva salvato grandi del passato da se stessi: Baudelaire come Bachofen. Da ‘stratega nella lotta letteraria’, aveva ribaltato annosi paradigmi interpretativi – e non necessariamente del tutto ingiustificati – per sostituirli con degli altri capaci di ridare vita a grandi figure del passato rendendole al tempo stesso armi acuminate nella lotta letteraria e di conseguenza culturale e politica. Era, questo, un modo – pericoloso, certo, ma inevitabile – per rendere loro giustizia: mostrare Baudelaire come il poeta che sceglie di scendere per le strade zozze e affollate della grande città (Le soleil), piuttosto che come il progenitore dei cosiddetti ‘poeti maledetti’, significava infatti entrare nel dibattito culturale con nuovi, e decisivi, argomenti. Ora, è proprio questa l’operazione che Didi-Huberman pare compiere su Benjamin in Survivance des lucioles. Un’operazione che si propone un bersaglio preciso: si tratta dell’uso che di Benjamin compie Giorgio Agamben in primis e, più in generale, della propensione di alcuni filosofi nostri contemporanei a proporre scenari ‘apocalittici’ piuttosto che problematici, e quindi anche aperti, modificabili, usabili come chance.

Per chiarire l’opposizione tra le prospettive spalancate dai due filosofi nella loro diversa lettura di Benjamin, prendiamo qui uno scritto di Agamben a cui en passant si rivolge lo stesso Didi-Huberman. Nel primo paragrafo (Alla fine del XIX secolo la borghesia occidentale aveva ormai definitivamente perduto i suoi gesti) di un saggio ricco di spunti, Note sul gesto, del 1992, Giorgio Agamben emette una sentenza perentoria:

Un’epoca che ha perduto i suoi gesti è, per ciò stesso, ossessionata da essi; per uomini, cui ogni naturalezza è stata sottratta, ogni gesto diventa un destino. E quanto più i gesti perdevano la loro disinvoltura sotto l’azione di potenze invisibili, tanto più la vita diventava indecifrabile. È in questa fase che la borghesia, che pochi decenni prima era ancora saldamente in possesso dei suoi simboli, cade vittima dell’interiorità e si consegna alla psicologia.

Con il suo tono assertorio, definitivo, non velato da dubbio alcuno, quella appena riportata è una sentenza, una sentenza che tuttavia non prevede contraddittorio. Si pone come una sentenza, ma è una constatazione, e come tale è ipotetica, annegata com’è nel mondo impuro della storia, delle ipotesi, delle ‘costruzioni’ storiografiche che proprio in quanto costruzioni dovrebbero però essere sempre suscettibili di essere smontate e rimontate altrimenti. Tale non è la sentenza di Agamben: che, parafrasata, asserisce invece che in un determinato momento della storia occidentale si sarebbe prodotta una frattura, in seguito alla quale qualcosa – nel caso specifico: il gesto – sarebbe andato perduto. Ne consegue tra le altre cose che il gesto sarebbe qualcosa di storicamente determinato – ragione già di per sé sufficiente perché sia improprio deprecarne atrofizzazione e scomparsa.

Il problema è in prima istanza di metodo: le osservazioni di carattere filosofico non sono esentate dalla cura sotto il profilo storico. Assumiamo tuttavia per ipotesi che Agamben formuli in termini di ipotesi storica la sua intuizione. E supponiamo che essa sia illuminante (e lo è): che consenta di vedere e di stabilire connessioni tra fenomeni altrimenti oscuri. Anche giunti a questo punto, si pone un problema. Alcune righe più avanti nello stesso saggio è infatti lo stesso Agamben a osservare come sia proprio quella stessa epoca in cui i gesti sarebbero ‘andati perduti’ a mettere a punto una ‘scienza’ intenzionata ad assumere “il gesto come cristallo di memoria storica”: a considerare, in altri termini, il gesto come ciò dal cui irrigidimento artisti e filosofi si sforzerebbero di affrancarsi “attraverso una polarizzazione dinamica”.

Isadora Duncan al Teatro di Dioniso di Atene nel 1903 (fotografia di Raymond Duncan)

Il riferimento è palese ed è ad Aby Warburg e alla sua ‘scienza senza nome’. E la domanda sorge spontanea: com’è possibile che sia proprio l’epoca che assiste alla perdita del gesto a porlo al centro di una ‘scienza’? Non vi è qui una contraddizione aperta e irrisolta? A tale domanda, se non m’inganno, il saggio di Agamben non suggerisce alcuna risposta, anche se opera una suggestiva constatazione:

quando l’epoca se n’accorse [del fatto che i gesti stavano andando irrimediabilmente perduti], allora (troppo tardi!) cominciò il precipitoso tentativo di recuperare in extremis i gesti perduti. La danza di Isadora e Diaghilev, il romanzo di Proust, la grande poesia dello Jugendstil da Pascoli a Rilke e, infine, nel modo più esemplare, il cinema muto, tracciano il cerchio magico in cui l’umanità cercò per l’ultima volta di evocare ciò che le stava sfuggendo di mano per sempre.

Ma, per quanto operi tale constatazione, Agamben non stabilisce una correlazione tra i fenomeni osservati: ciò che accomuna la perdita del gesto con la ‘scienza senza nome’ di Warburg non sembra ai suoi occhi andare oltre a una sorprendente quanto contraddittoria contemporaneità; quando invece, forse, è esattamente questa contemporaneità che potrebbe suggerire la presenza di una dialettica tra i due fenomeni: tra la ‘perdita’ di qualcosa e il suo imporsi proprio allora all’ordine del giorno.

Quelli dei Proust e dei Rilke – ma implicitamente anche di Warburg – non possono quindi apparire ai suoi occhi che come tentativi vani, compiuti malgrado tutto, se è vero che a giudizio di Agamben l’epoca in cui essi si inscrivono è proprio quella che sancisce la definitiva perdita del gesto. A rigori, il suggerimento da parte di Agamben che i tentativi di opporsi alla perdita del gesto si sarebbero rivelati vani in quanto compiuti ‘troppo tardi’ non rientra che in maniera contraddittoria all’interno di un quadro in cui la perdita del gesto è invece vista come un fatto ineluttabile, un fatto destinato a realizzarsi necessariamente. Portando con sé una perdita irrimediabile e nulla più.

Aby Warburg

Non è pertanto un caso che in Survivance des lucioles Didi-Huberman assuma proprio la visione agambeniana della perdita del gesto come prototipo di ‘visione apocalittica’, o meglio di “una maniera apocalittica di ‘vedere i tempi’ all’opera”, e vi riconosca quindi il tentativo di pronunciarsi, “come un sapere definitivo, sulla sua verità ultima”, solo una volta sancita “la morte del suo oggetto”. A una siffatta ‘visione apocalittica’ Didi-Huberman contrappone le ‘sopravvivenze’, che, con le loro intermittenze, “riguardano solo l’immanenza storica”, “insegnano che la distruzione non è mai assoluta” e, al contempo, “ci dispensano dal credere che un’‘ultima’ rivelazione o una salvezza ‘finale’ siano necessarie alla nostra libertà”.

La contesa tra Giorgio Agamben e Georges Didi-Huberman verte sull’interpretazione dell’opera di Walter Benjamin. Credo sia necessario riconoscere che entrambe le interpretazioni poggiano su declinazioni ermeneutiche diverse ma lecite dell’opera del filosofo tedesco. Merito di Survivance des lucioles di Didi-Huberman è di avere posto la contesa su di un piano assai alto. Portando alla luce ciò che di Benjamin resta, a mio giudizio, imprescindibile. Si prenda un passaggio di Esperienza e povertà su cui Didi-Huberman non appunta la propria attenzione. Riprendendo un tema su cui ritorna a più riprese e ribadendo la propria critica alla ‘stanza borghese’ ottocentesca, con “tutta la comoda e tranquilla agiatezza che essa irradia”, e in cui “non c’è luogo nel quale il suo abitante non abbia già lasciato la sua traccia”, Benjamin – come si è visto – propone una citazione dal Libro di lettura per abitanti della città di Brecht: ‘Cancella le tracce’. Quello che più colpisce nel suggerimento tratto da Brecht è che esso inneggi a una ‘cancellazione delle tracce’ che noi sappiamo essere assai distante dalla sensibilità di Benjamin: quello di ‘leggere le tracce’ disperse nella grande città era a suo modo di vedere uno dei grandi meriti del flâneur. Ora è però disposto ad accettare la ‘cancellazione delle tracce’, e non solo ad accettarla ma a indicarla come auspicabile, come un compito imprescindibile. Come un compito dietro il quale si cela una speranza – per quanto assai disperata. L’unica, comunque, che sia data – vista l’impotenza che si annida nella costruzione di ‘paradisi’ declinata ‘al passato’. E, allora, quella di tentare di interpretare l’apocalisse del nostro mondo in termini dialettici: tale è la lezione di Benjamin con cui con Survivance des lucioles Didi-Huberman ci costringe a fare i conti.

Riferimenti bibliografici

Theodor W. Adorno, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, Einaudi, Torino 1954

Giorgio Agamben, Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, Einaudi, Torino 1978

Giorgio Agamben, Note sul Gesto, in «Trafic», 1, 1992, poi in Id., Mezzi senza fine. Note sulla politica, Bollati Boringhieri, Torino 1996, pp. 45-53

Charles Baudelaire, I fiori del male, Einaudi, Torino 1999

Walter Benjamin, Il carattere distruttivo, in Id., Scritti 1930-1931, a cura di Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser, ed. it. a cura di Enrico Ganni, Einaudi, Torino 2002, pp. 521-522

Walter Benjamin, Di alcuni motivi in Baudelaire, in Id., Angelus Novus. Saggi e frammenti, a cura di Renato Solmi, Einaudi, Torino 1962, pp. 89-130

Walter Benjamin, Esperienza e povertà, in Id., Scritti 1932-1933, a cura di Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser, ed. it. a cura di Enrico Ganni, Einaudi, Torino 2002, pp. 539-544

Walter Benjamin, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov, in Id., Angelus Novus. Saggi e frammenti, a cura di Renato Solmi, Einaudi, Torino 1962, pp. 247-274

Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, in Id., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966, pp. 17-56

Walter Benjamin, I «Passages» di Parigi, a cura di Rolf Tiedemann, ed. it. a cura di Enrico Ganni, Einaudi, Torino 2000

Walter Benjamin, Piccola storia della fotografia, in Id., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966, pp. 57-78

Walter Benjamin, Raum für das Kostbare, in Id., Gesammelte Schriften, a cura di Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser, vol. IV, parte I, a cura di Tillman Rexroth, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1972, pp. 403-404

Walter Benjamin, Il ritorno del flâneur, in Id., Ombre corte. Scritti 1928-1929, a cura di Giorgio Agamben, Einaudi, Torino 1993, pp. 468-473

Walter Benjamin, Il viaggiatore solitario e il flâneur. Saggio su Bachofen, a cura di Elisabetta Villari, Il melangolo, Genova 1998

Marie de Thézy, Marville Paris, Hazan, Paris 1994

English abstract

The article emphasizes the relationship between Walter Benjamin's work and Georges Didi-Hubermann's volume, Survivance des lucioles. Didi-Huberman reminds us how Walter Benjamin's perception of the twilight of the art of storytelling is matched by his appreciation for contemporary literature which comes to terms with this twilight. If Survivance des lucioles has one great merit, it is that of having attempted the operation, as Benjaminian as any other, of somehow saving Benjamin from himself: of attempting to interpret the apocalypse of our world in dialectical terms, the very lesson of Benjamin with which Didi-Huberman's Survivance des lucioles forces us to engage.

keywords | Didi-Huberman; fireflies; Walter Benjamin.

Per citare questo articolo / To cite this article: D. Pisani, Per una apocalissi dialettica, “La Rivista di Engramma” n. 84, Ottobre 2010, pp. 33-46. | PDF