La lingua di Atlante

Abbecedario del teatro di Anagoor*

Un'intervista a Simone Derai a cura di Lisa Gasparotto

English abstract

Crede mihi, plus est, quam quod videatur, imago.

Ovidio, Heroides XIII, 154

Perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili ma su quelle invisibili.

Poiché le cose visibili sono di un momento quelle invisibili sono eterne.

Paolo, Lettera ai Corinzi, 4,18

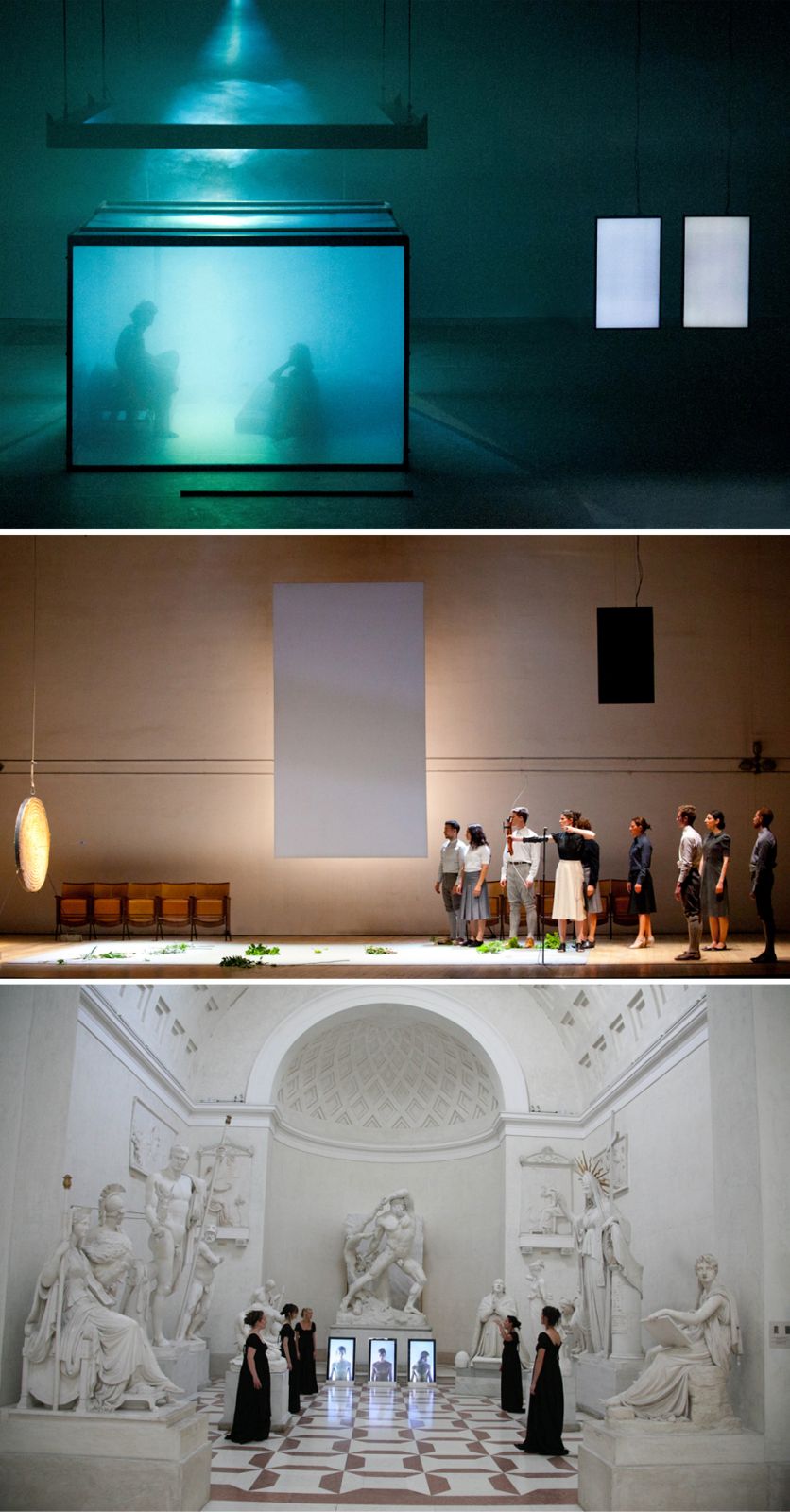

Il teatro di Anagoor è un 'teatro di montaggio', di immagini, storie, tradizioni e sopravvivenze. Nelle singole creazioni riemerge, in abiti e forme diverse, la memoria (o più spesso la ferita) del passato, le cui tessere si intersecano con il presente della scena. Anche la dialettica tra classicità e contemporaneità si definisce in maniera piuttosto netta: la scena sembra infatti affiorare dall'indagine dei meccanismi di (ri)emersione di immagini della tradizione. Si tratta di una sorta di costruzione della storicità, prendendo a prestito una definizione di Didi-Huberman, quando afferma che il montaggio "sfugge alle teleologie, rende visibili le sopravvivenze, gli anacronismi, gli incontri di temporalità contraddittorie che riguardano ogni oggetto, ogni avvenimento, ogni persona, ogni gesto" (Didi-Huberman 2007, 250). Il riferimento all'opera e al metodo di lavoro di Aby Warburg appare marcato, specie per la centralità metodologica del pur complesso concetto di Nachleben: da jeug*, nel dialogo antico, viscerale tra uomo e animale, a Fortuny, Tempesta, ma anche e sopratutto Lingua Imperii e Virgilio brucia (Sulle singole produzioni di Anagoor si veda il sito della compagnia www.anagoor.com/home.htm). Le creazioni di Anagoor raccontano sempre una storia, mai lineare, mai piatta, ma, appunto, stratificata in un movimento centrifugo e centripeto insieme, una storia rivelatrice: le ferite del passato si riattivano nel presente, rimarcando il senso profondo di ogni esperienza, specie quella del dolore, del tragico, della fragilità umana. In questo senso la scena sembra collocarsi, per dirla con Badiou, tra l'immanenza del corpo e la trascendenza dell'immagine, ovvero tra la danza e l'immagine, o meglio tra la danza e il cinema, inteso come "la puissance maximale de l'image contemporaine":

"Il est intéressant de poser que la danse est l'immanence du corps, c'est-à-dire un corps qui se présente de l'intérieur de son propre mouvement, et que l'image est au contraire une sorte de transcendance lumineuse, une extériorité, qui exerce son pouvoir sur le corps". Alain Badiou (avec Nicolas Troung) 2013, 53-54.

Sconfinando nelle arti vicine, grazie alla dinamicità dell'immagine che (ri)vive sulla scena, le singole creazioni portano sempre lo spettatore in una dimensione fuori da un tempo codificato, in un procedere ecfrastico a incastro: in sostanza, in una scena che si caratterizza sempre nella sua ipermedialità si intrecciano istanze del passato e del presente, la memoria diventa narrazione e si traduce in una lingua capace di raccontarla.

LISA GASPAROTTO: Leggendo anche solo cursoriamente i titoli delle vostre creazioni, e pensando a Warburg e alla sua influenza nel vostro metodo di lavoro, si rimane in particolare colpiti da Il Palazzo di Atlante: un po' perché é l'unica tua regia di un'opera musicale, ma soprattutto perché sembrerebbe a tutta prima un lavoro che si discosta lievemente dagli altri.

SIMONE DERAI: Il Palazzo di Atlante ci ha ovviamente costretto a fare i conti con un testo e una musica scritti, imponendoci un percorso inusuale, il che non significa che il nostro lavoro non parta da schemi drammaturgici articolati e stringenti. Il Palazzo di Atlante andò in scena per la prima ed unica volta nel 1642 a Palazzo Barberini alle Quattro Fontane a Roma. Quello del 2013, realizzato da Anagoor è stato il primo allestimento dal 1642. È un’opera in tre atti ed un prologo commissionata dal Cardinal Barberini al compositore Luigi Rossi per le musiche e a Giulio Rospigliosi (futuro papa Clemente IX) per la poesia: all’epoca l’evento a palazzo fu un vero e proprio happening musicale e teatrale, della durata di cinque ore. Il successo fu straordinario tanto da costringere la produzione a replicare più volte. Non fu mai più ripresa, fino, appunto, al 2013. La trama è tratta dal celebre episodio dell’Orlando Furioso: Atlante è un mago pagano che, per proteggere il figlio Ruggiero dalla morte in guerra predetta dalle stelle, architetta una prigione dorata popolata di immagini e visioni, doppi e fantasmi. E di questo terribile mondo di simulacri vuoti noi abbiamo fatto il cuore insieme pulsante e funereo della messa in scena. Ruggiero, come tutti i giovani cavalieri della saga, finisce irretito dalle immagini secondo uno schema drammaturgico fisso reiterato: ogni personaggio insegue l’oggetto del proprio desiderio, corsa vana e caccia frustrata all’infinito poiché le immagini inseguite non sono che ombre evanescenti. Un esercito di adolescenti, salvi dalla morte per magia, ma sospesi come in un limbo, giovani per sempre, trattenuti dall’amore di un genitore che non sopporta di perderli; per un tempo limitato, fino all’esplodere della ribellione, i ragazzi, storditi dalle loro vane ricerche, rimangono schiavi ma protetti.

L.G.: La distanza dunque esiste: c'è qui un testo e non un vero e proprio montaggio di sequenze, come avviene invece nelle altre creazioni. Un testo che sembra contenere in sé sia lo spirito dell'epos sia quello della tragedia. E che pone inoltre l'immagine fantasma al centro di un gioco di inseguimenti che genera il dramma stesso: potrebbe sembrare una sorta di dramma warburghiano. Insomma, tra le pagine del libretto si trova senz'altro nascosto un percorso per immagini, una storia di 'formule visive' che ti ha condotto alla messa in scena.

S.D.: Atlante ricorda lo Zeus omerico che nell’Iliade, scandalosamente, piange dal cielo una pioggia di sangue che bagna il campo di battaglia, anticipando, così, la fine del proprio figlio mortale Sarpedonte. La divinità, è, però, qui, per così dire, declassata a semplice mago, compartecipe quindi delle arti della divinità e insieme della inefficace natura umana: conosce il futuro destino e si affanna per impedirne il corso, cosciente dell’inutilità degli sforzi. Non ha la statura impenetrabile delle divinità della tragedia, pur conservandone tratti di crudeltà: la condizione in cui versa assomiglia maggiormente a quella degli eroi tragici. Così come tragica è la scelta che spetta a Ruggiero e compagni: ribellarsi, rifiutare e perdere il paradiso artificiale di Atlante, significa conquistare la libertà. Il prezzo da pagare sono i risvolti di dolore che la vita reca con sé. In questo declassamento della figura di Atlante ritroviamo gli echi di quel trasmigrare camuffate delle potenze pagane raccontato da Aby Warburg. Atlante originariamente era stato il pilastro del cielo, pietrificato secondo una tradizione dallo sguardo della testa di Medusa tenuta in mano da Perseo dopo che questi l’aveva mozzata, ma anche, secondo Omero, il padre della Ninfa per eccellenza, Calipso: immagine sempre immutata/sempre cangiante di una promessa di eterna pietrificante adolescenza, di fronte alla quale Odisseo si strugge diviso e di fronte alla quale si consuma lo strappo definitivo, che è insieme liberazione e rimpianto. Ecco, nell’Atlante di Rospigliosi e Rossi, attraverso quello di Ariosto, sembrano trasmigrare caratteri di entità più antiche. L’affanno del tragos fa la sua ricomparsa prepotente nel teatro barocco le cui origini ideali affondano, è sempre più chiaro, nel teatro antico.

L.G.: Nell’Atlante di Warburg, dominio di Mnemosyne, lo spazio tra le immagini è nero. Che cos'è per te questo nero, specie se trasposto sulla (tua) scena?

S.D.: Quel nero è lo spazio entro cui si consuma il dramma dialettico scatenato dalle figure. È il fondo nero da cui riaffiorano i fantasmi impressi fotograficamente sulla retina quando chiudiamo gli occhi. È la cornice che serra e comprime le immagini, una voragine da cui sembrano generate e talvolta risucchiate; gli occhi cavi della maschera; il gorgo di Medusa che non solo chiede di essere guardato, ma che impone sempre sull’osservatore il proprio sguardo di rimando, poiché lo sguardo – e questo resta valido ancora di più per il teatro, che è visione fin dal nome – non cessa mai di esercitarsi a doppia direzione.

L.G.: Non puoi a questo punto sottrarti alla domanda warburghiana per eccellenza, quella della sopravvivenza delle forme, della Nachleben: come si costruisce questa sorta di 'ritornanza' di luoghi (connessi o dislocati) della (storia della) cultura nei vostri lavori? Quale significato assume il montaggio, inteso alla maniera warburghiana?

S.D.: Accostare immagini, procedere per montaggio significa produrre sempre un dissidio, un collidere, una frizione come se, pensando all’orogenesi, immaginassimo zolle tettoniche che premono e slittano le une contro e sulle altre. L’energia prodotta dalle rispettive masse in movimento, trattenuta dalla materia si accumula in tensione, quando non viene rilasciata esplodendo in terremoti. Così allo stesso modo procedere per montaggio (secondo il sistema warburghiano) significa produrre un’energia che cercherà una via di uscita, un’emersione, che darà nel liberarsi forma nuova o renderà evidenti le forze sotterranee in atto. Atlante è la materia tettonica che regge l’intero firmamento; le forze uguali e contrarie che furiosamente si battono le une contro le altre di fronte ai nostri occhi sono la Ninfa; lì dove esplode l’energia rilasciata ci siamo noi nel nostro tempo.

L.G.: E se ti affidassi alcuni lemmi warburghiani, attraverso i quali rispondere alla mia domanda? Potrai costruire così, per dirla con Warburg stesso, una sorta di 'Atlante della memoria', o forse meglio un abbecedario del teatro di Anagoor che si potrebbe chiamare La lingua di Atlante…

ATTESA

Nel teatro di Anagoor è sovente reso esplicito un clima d’attesa attorno o di fronte alle immagini che sorgono sulla scena. Si tratta di utilizzare alcune delle tecniche dell’ecfrasi e tradurle nel linguaggio della performance: in questo caso la temporalizzazione della visione – poiché si tratta di inserire la temporalità nell’immagine – ma potremmo dire a ragione la temporizzazione se pensiamo all’intero processo come all’innesco di un ordigno esplosivo a cui si applica un timer. L’immagine è costruita in scena secondo processi diversi che si dispiegano nel tempo naturale davanti agli occhi dello spettatore. Il tempo è così immesso nell’immagine: senza dilatazioni o condensazioni – senza ricorrere cioè a deformazioni temporali come la contrazione teatrale o a rallentamenti estremi, lo slow motion di certe pratiche video e cinematografiche – ma semplicemente seguendo il tempo della natura: scena e platea condividono lo stesso tempo. Si sviluppano nel medesimo spazio e nel medesimo tempo due tensioni: quella del performer che attende all’immagine come si attende a qualcosa nel senso di dar opera a qualcosa; e quella dello spettatore che invece attende l’immagine nel senso che sta in attesa di essa, aspetta (nel senso etimologico del termine: sta cioè rivolto verso un qualche oggetto, con pazienza, senza muoversi, quasi con l’occhio intento verso la cosa o la persona che deve arrivare) che essa si manifesti. In entrambi i casi c’è un lavoro attivo di inclinazione del piano dell’attenzione verso la visione, una concentrazione di forze verso un punto, un prendere la mira, come nel tendere un arco a/verso qualche obbiettivo della caccia. Questo processo di attesa è un considerare (cum + siderare) l’immagine, cioè un tendere verso di essa lo spirito come nel fissare una stella, o una costellazione di astri, per leggervi i decreti del fato, un’aspirazione. Il teatro espone una teoria di oggetti - fatti, figure, brandelli di vite – come costellazioni in forma di immagini concrete o mentali evocate dai corpi, dai segni e dalla parola. Allo spettatore de+siderare coglierne i nessi che si esplicano o si implicano in questo processo di attesa.

CORPO

Anagoor fa un ampio uso dell’immagine video e cinematografica a teatro, insistendo sulla sua virtualità. Ciononostante al centro della scena c’è sempre il corpo dell’attore, il corpo umano, quando non anche il corpo animale come in *jeug- (performance del 2008 che vedeva interagire una giovane donna e una giumenta). Ancora una volta sono le radici della lingua come i fili di un arazzo a nascondere e rivelare il nostro interesse per questo oggetto caro. I filologi comparano il latino corpus con l’armeno kerp che vuol dire forma, immagine. Entrambi condividerebbero la radice sanscrita kar, che è anche forse del verbo greco kraìno, creare, ordinare, governare, dominare e del sanscrito karp, bell’aspetto, bellezza. Ma questo dominio sulla forma, questo ordine della composizione che incanta per splendore, questo peso bello, compiuto ed amato che è l’idea del nostro stesso corpo di carne viva, dibatte mostruosamente col pensiero incontrollabile del corpo morto, il corpse della lingua inglese. In teatro il corpo è sempre anche l’immagine mentale di quel cadavere che la tragedia interdice. E questa interdizione scaraventa sulla piazza della scena la questione dell’ineffabile e dell’immagine che si sottrae quando non può superare l’ostacolo oltre il quale non si può più dire o rappresentare. In Lingua Imperii (2012) un gruppo di attori di diversa età, dopo aver intrecciato ed indossato corone vegetali, e dopo essersi spogliati, accumulando indumenti ed accessori in un angolo, si dispongono in fila per andare di seguito a prendere posizione distesa dall’altra parte della scena: uno alla volta, uno sull’altro, fino a creare una catasta di membra inerti. Le corone cadono dalle teste sotto il peso della gravità così come gli arti. Non appena la visione si rende chiara e riconoscibile, non appena il cumulo raggiunge la sua forma più terribilmente tipica, il gruppo di attori si rialza di scatto, scioglie la composizione e si dilegua. L’immagine composta dai corpi dura per una frazione di secondo quasi senza completarsi. E in un lampo si spegne, lasciando che si accenda nella mente dello spettatore il ricordo tremendo di montagne di cadaveri, di campi di stermino, di torture.

EKPHRASIS

Ricorrere ad alcune tecniche retoriche desunte dalla letteratura e dall’arte visiva tra cui l’ecfrasi (sia di parola che di immagine) significa porsi un duplice obbiettivo: guidare lo sguardo dello spettatore verso immagini vivide e insieme rendere esplicito il processo stesso. Lo sguardo non è mai stato innocente. E le dinamiche di temporalizzazione delle immagini, la scansione e il montaggio di frammenti scelti, l’illuminazione di dettagli a scapito di altri, tutte caratteristiche tipiche dell’ecfrasi, non hanno solo il compito di rendere con evidentia, come dicevano i latini, la visione; esse hanno anche il compito di rivelare i processi stessi dello sguardo, che è sempre selettivo, quindi politico, e, in alcuni casi, di smontare le retoriche stesse, così come sono rese strumentali da certi poteri, o comunque di ribaltarle e di metterle in crisi. Nella scena finale di Virgilio Brucia (2014) è rappresentata la notte del 22 a.C. in cui il poeta dell’Eneide recitò ad Ottaviano Augusto e alla sua corte il II libro del poema in via di costruzione. L’imperatore aveva insistito per anni perché Virgilio desse prova del lavoro in corso. Solo dopo che la materia era stata tutta approntata Virgilio accettò di presentare tre dei dodici libri in cantiere: il II, il IV e il VI. È nota la reazione della famiglia imperiale all’ascolto del VI libro, che racconta la discesa di Enea nel regno dei morti. Quando Virgilio menzionò in versi il nome del nipote prediletto di Augusto, “tu marcellus eris”, morto solo l’anno precedente, la sorella dell’imperatore, Ottavia, madre del ragazzo, svenne per la troppa emozione. La scena, così come è raccontata da Elio Donato nella sua Vita Vergiliana, è divenuta nel tempo un topos figurativo della storia dell’arte. Tra gli esempi più celebri quello di Jean-Auguste-Dominique Ingres che, nella resa finale, escluse dalla tela proprio Virgilio, concentrandosi significativamente sugli effetti del racconto, dell’arte, sugli astanti. La scena di Anagoor si inserisce in questa tradizione, inseguendola ma apportando alcune variazioni. La scena riprende insieme sia la tradizione letteraria (Elio Donato) che la tradizione figurativa sviluppatasi sulle spalle del racconto donatiano. Non è messa in scena la performance del VI libro da parte di Virgilio, ma quella del II, che racconta la notte del crollo del regno troiano. Il Virgilio di Anagoor torna ad essere al centro del quadro e torna nella sua natura più peculiare, quella originale di cantore/performer capace di superare il proprio carattere schivo (così sempre Donato) trasfigurandosi, come un medium, nel declamare i propri stessi versi con vigore fisico inarrestabile. In Virgilio Brucia il poeta è al centro, inoltre, di un sistema di cornici concentriche, quasi scatole cinesi, che obbligano lo spettatore ad un’azione voyeuristica e consapevole del proprio guardare la famiglia imperiale che ascolta Virgilio che racconta di Enea che racconta a Didone e alla sua corte dell’incendio di Troia. Lo spettatore si scopre a considerare l’oggetto del suo sguardo, e pur essendo toccato dal pathos del racconto (in latino e in metrica con sottotitoli), ne è contemporaneamente esterno e può chiedersi: “Che posizione devo prendere? Cosa guardo? Come ascolto?”. Tutto questo pertiene al dominio dell’ecfrasi.

FIGURA

Se inseguiamo i rizomi linguistici (dhigh) del termine figura ci troviamo all’istante a scivolare nell’ambito semantico del foggiare plasmando, catapultati tra le figure fittili che i termini sanscriti dig-ans, di argilla, di terracotta, e dai-gans, impasto di creta, evocano. Una parentela in comune anche con diga, argine-recinto creato per mezzo di un ammasso di materia. È la forma esteriore delle cose, diversamente plasmata e disposta a seconda della natura di esse. Ma ogni ammasso prevede uno scavare, come ogni cumulo sottintende una fossa. La figura allude allora ad un vuoto che deve essere riempito, infuso di un soffio vitale, come Adam e come il Golem, animato come la maschera tragica. Materia grezza altrimenti inerte. Quello di Anagoor è un teatro figurativo. Anche in questo caso, però, una tensione a doppia direzione si scatena tra scena e platea. Alla figura deve essere data vita da parte di chi ha l’onere di portarla in scena, ma rimane materia inerte senza la partecipazione attiva ed intelligente dello spettatore. Si tratta di far circolare lo spirito e di considerare esattamente lo spazio vuoto di questa circolazione, quell’assenza di cui la figura è rappresentazione. Ora questo atto di figurare è atto proibito in tutte quelle culture che ne ravvisano il tentativo di imitare l’atto creativo divino, principio della vita. Ma nella cultura greca antica è al centro stesso del teatro tragico. La tragedia, in una catena, forse, di figure sostitutive (l’animale a sostituzione del sacrificio umano, la maschera a sostituzione dell’animale), rimette accanto all’ara una figura fantoccio, una finzione che protegge il principio di vita e svela quello della morte e della violenza. Un salvataggio per mezzo dell’inganno, della simulazione: dimostrando ad arte ciò che non è o nascondendo ad arte ciò che è.

IMMAGINE

O dovremo forse dire imitagine? Nel lavoro dell’attore, come in quello del danzatore, un tempo non distinto da quello del mimo, l’imitazione è un processo di apertura. Mimesi come riaffiorare delle immagini sulla pelle, sulla superficie del corpo, come cristalli di sale che emergano da una parete e si depositino per effetto dell’umidità di risalita. Si tratta di farsi varco. Che le immagini appaiano sul corpo dell’attore o sulle steli a cristalli liquidi che tornano più volte nel teatro di Anagoor, si tratta comunque del manifestarsi su di una soglia. Al limite. Ed è sempre l’apparire di una somiglianza, non la cosa in sé, l’ombra di qualcosa che è lontana, che è fisicamente assente o che non c’è più, in ogni caso in forma incompleta. Sembianza che interpella ed invita a ricucire ciò che è stato strappato. Secondo questo stesso principio sono immagini anche quelle evocate dalla parola. Esse condividono lo stesso tipo di natura: sono spettri visibili di realtà non fisicamente presenti. Il teatro è visione, dispiega sulla scena una teoria di oggetti di natura diversa; implica il guardare ma non si esaurisce all’atto fisico della vista. Il teatro invita ad usare gli occhi della mente, conduce ad osservare le figure del pensiero nel suo stesso procedere, non certo le mere immagini. È lo sguardo prospettico a cui invita Giorgione nel Fregio delle Arti: SI PRUDENS ESSE CUPIS IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE. Questo e solo questo tipo di sguardo, come quello del palombaro di Eschilo, capace di andare e scrutare al fondo delle cose, può orientare tra le immagini fallaci che i sensi raccolgono e può salvarci dalla guerra per la produzione delle immagini e il dominio degli immaginari a cui siamo esposti.

LINGUA

τὰ δ' ἄλλα σιγῶ· βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ µέγας / βέβηκεν

Valgimigli: un grosso bove ho sopra la lingua

Medda: un gran bove mi è salito sulla lingua

Centanni: un peso enorme come un bue è piombato sulla mia lingua

Pasolini: ma sarò muto, su tutto il resto, come una tomba...

Le parole della scolta nel prologo dell’Agamennone tradiscono il terrore che vige nella città e nella casa del grande condottiero dell’armata greca all’alba del suo ritorno. Pochi versi dopo, quando avrà fatto ingresso il coro degli anziani di Argo, il ricordo di Ifigenia, sacrificata dal padre come un animale alla partenza dell’esercito, darà a questi bavagli metaforici imposti dal potere una concreta e tremenda corrispondenza.

E il padre disse ai ministri del sacrificio che dopo la preghiera,

come una capra la sollevassero sull’altare.

Avvolta nelle vesti con decisione

la presero. Lei stava prostrata, il muso a terra:

le imbavagliarono la bella bocca per impedire che imprecasse

maledizioni contro la sua casa.

Violenta la forza di quel morso che la ammutoliva.

In L.I. Lingua Imperii / violenta la forza del morso che la ammutoliva il corifeo di Anagoor dà racconto del momento estremo così:

Le scivolarono ai piedi le vesti e con gli occhi implorava pietà ai suoi carnefici.

E pareva un'immagine dipinta, muta. Perché è questo che ci si aspetta dagli animali no?

Che possano cadere sotto i nostri colpi, senza proferire parola.

Anche in Santa Impresa (2015) è fatta menzione di un sogno significativo, tra i più celebri della visionaria attività onirica di Giovanni Bosco, fatto quando il santo aveva solo sei anni. Nel sogno Giovanni bambino per impedire che una schiera di ragazzini, che affollano inferociti un cortile, bestemmino il nome di dio, li colpisce con percosse sulla bocca. Due figure di luce lo ammoniscono allora che “non serve la violenza, ci vuole la dolcezza!”. Il tumulto di bambini si rivela essere un branco di bestie selvatiche, reso in un attimo mansueto come un gregge di pecore.

Il volto giovane imbavagliato, la vita adolescente congelata in una istantanea, che imprigiona e rende muti, la vittima animale sono richiamati sulla scena evocati dal canto, lamento del ricordo, e trovano voce grazie alla capacità vivificante della parola che, puntualmente e continuamente, denuncia il pericolo che la lingua sia dominata da un potere cinegetico e mortifero.

MEMORIA / MNEMOSYNE

Recentemente il filologo e antropologo Maurizio Bettini ha proposto una lettura delle sedi della memoria nell’immaginario degli antichi e nella fattispecie nella cultura latina. Una delle parti anatomiche in cui si immaginava depositata la memoria era l’orecchio: per Plinio la memoria era da collocare proprio nel lobo e i Romani tiravano materialmente il lobo dell’orecchio per richiamare alla memoria fatti, immagini, nomi e cose. È certo facile ed immediato immaginare che una civiltà proveniente dalla trasformazione di una grande cultura trasmessa per via orale leggesse il padiglione auricolare come varco, come ingresso di stimoli uditivi ricchi di informazioni. L’orecchio, dunque, come porta dell’archivio e la memoria funzione dell’umano sensibile e suscettibile al suono. Un’altra sede della memoria per i latini era il cuore. Nel termine ricordo e nel verbo latino recordari risiede l’evidenza: se cor, cordis è il cuore, la particella re-indica un rapporto reciproco, un voltarsi indietro, letteralmente girare il proprio volto/sguardo verso qualcuno o qualcosa o verso un interno, in questo caso un rivolgersi all’intimità del proprio cuore; ricordare significa quindi ricucire un rapporto strappato con il proprio cuore. Le due sedi sembrano già individuare una prima distinzione tra due modi di memorizzare e due aree della memoria. Nella nostra lingua usiamo indifferentemente alcuni termini che provengono dalle parole memini (io ricordo in latino) e mnemosyne (memoria in greco), che hanno origine comune, e altri che derivano dalla parola latina memoria. Spesso si immagina che memoria abbia una radice comune ai primi due ma i termini hanno origine e senso diversi: mne- (da cui memini e mnemosyne) è una radice che individua nella mente la sede dell’archivio e del processo stesso di immagazzinamento; memoria invece rimanda alla radice mer- che indica un disorientamento, un’inquietudine, un incanto, un vortice. Un vortice che, come una bomba, è capace di esplodere improvviso nel cuore di chi ricorda e riesce inevitabilmente ad attrarre inquietando. Un vortice in grado di risucchiare in un abisso di memoria chi viene coinvolto, investendolo quasi fisicamente. Siamo di fronte quindi a due idee della memoria: una di archivio, magazzino, accumulo in qualche modo inerte, non attivo. E una seconda idea di memoria come di un processo di attivazione del ricordo che scuote e sconvolge. All’epoca dell’inaugurazione a Berlino del Memoriale allo sterminio degli Ebrei d’Europa, circa sette anni fa, Giorgio Agamben scrisse su Die Zeit che il monumento realizzato racchiudeva in sé una natura duplice. Esisterebbero infatti, secondo il filosofo, due tipi di memoriali: quelli immemorabili e cioè non memorializzabili e quelli costituiti dalla memoria di archiviazione, registrabile e preservabile. Il Memoriale alle vittime dell’Olocausto progettato dall’architetto americano Peter Eisenman, risponderebbe, sempre secondo Agamben, ad entrambe queste caratteristiche: il campo di pilastri lasciando sgomenti i visitatori sarebbe capace di suscitare l’immemorabile, mentre le camere sotterranee rappresenterebbero la memoria di archiviazione. Ecco dunque: l’uomo da sempre combatte tenacemente contro l’oblio, ma l’oblio, pur sempre odioso, potrebbe non essere il primo problema. Che ce ne facciamo della memoria se non esplode in noi il ricordo, costringendoci a ri-volgere il nostro sguardo al cuore? Se la memoria vera è “quel filo che lega il passato al presente e condiziona il futuro“ (Pietro Terracina, uno degli ultimi testimoni di Auschwitz ancora in vita) essa nasce non già dal rimembrare, ma dal disagio che la memoria stessa procura. La memoria è lo strumento che consente di valutare il gap tra sapere che cosa sia la verità e la giustizia e la consapevolezza che il proprio io ha mancato in qualche punto. Pur convinti che la diffusione della documentazione storica sia fondamentale e ogni attività di informazione e divulgazione sia primaria e importantissima via all’educazione della mente e dello spirito, ci proponiamo un percorso teatrale che stimoli una riattivazione della memoria su un piano diverso da quello dell’informazione o della narrazione attraverso i documenti; un percorso che sia in grado di suscitare l’immemorabile, quel sepolto che lascia sgomenti e che proprio per questo – o per la natura stessa che accomuna tutti i fatti umani – è sottoposto ad un processo di oblio.

Essendo la memoria il centro di tutto il lavoro di Anagoor, è troppo difficile individuare un momento che sia più di altri valido a sintetizzare e rappresentare la radice di un’intera poetica. I passaggi che, qui sopra, implicano una memoria particolare, quella degli stermini e della Shoah, in realtà non sono parziali, poiché la memoria di cui parliamo è sempre e totalmente tremenda. In più riteniamo che il XX secolo sia l'Erinni con cui dovremo per sempre fare i conti.

ORIGINE

Hauptsturmbannführer Aue: “Insomma se ho capito bene, questi Osseti sarebbero un Urvolk, uno dei popoli ariani originari”.

Leutnant Voss: “Beh, originario è una parola che si usa spesso a sproposito”.

Hauptsturmbannführer Aue: “Cosa intende dire riguardo al concetto di originario?”.

Leutnant Voss: “Originario è più una costruzione immaginaria, un assunto psicologico o politico che un concetto scientifico. Prenda il tedesco, per esempio: per secoli si è sostenuto che fosse una lingua originaria con il pretesto che non ricorreva a radicali di origine straniera, a differenza delle lingue romanze. Certi teologi, nel loro delirio, hanno addirittura sostenuto che il tedesco era stato la lingua di Adamo ed Eva, e che l’ebraico sarebbe una derivazione successiva. Ma era un assunto del tutto illusorio perché se i radicali sono autoctoni la nostra grammatica, invece, è tutta strutturata dal latino. Il nostro immaginario culturale, però, è stato molto influenzato da queste idee, dalla particolarità che ha il tedesco rispetto alle altre lingue europee di autogenerare in un certo senso il proprio vocabolario. È un fatto tuttavia questo che porta molto lontano rispetto all’idea che ci facciamo di noi stessi: Deutschland è l’unico nome di un paese europeo a non derivare da un’indicazione geografica, dal nome di un luogo o di un popolo come gli Angli o i Franchi: è il paese del “popolo in sé”; deutsch è l’aggettivo dell’antico tedesco Tuits “popolo”. Ecco perché nessuno dei nostri vicini ci chiama allo stesso modo: Allemands, Germans, Duits, Tedeschi. E tutta la nostra odierna ideologia razziale e völkisch è stata costruita, per certi versi, su questi antichissimi assunti sulla lingua tedesca e sulla sua presunta originarietà. Ma lei saprà ovviamente come ci chiamano qui in Russia? Nemcy... e sa cosa significa? Vuol dire “i muti”, quelli che non sanno parlare, proprio come Barbaroi in greco, gli stranieri balbuzienti. Siamo ben lontani dall’idea del popolo autoctono, no? Del resto sono stati loro i Greci i primi ad insegnarci come fare. Sono stati loro a raccontarci per primi di essere nati direttamente dalla terra, mentre condividevano più di un legame di parentela con i popoli d’Oriente di là del mare. Sono stati loro che ci hanno insegnato a tracciare un linea di separazione. È così che abbiamo inventato l’Europa”.

PATHOSFORMEL

In una delle fasi di studio preparatorie a Virgilio Brucia, un laboratorio concentrato attorno al tema della fuga ha avuto come esito, nella primavera del 2013, una serie di azioni sceniche, la prima delle quali è così composta: dopo che un attore ha dato lettura integrale del II libro dell’Eneide, lo spazio illuminato dalla luce diurna viene oscurato. Immediatamente due gruppi di attori si incontrano entrando nella scena vuota e buia da ingressi opposti camminando lentamente e di spalle, a ritroso. Ciascun componente del gruppo di destra tiene in mano una coperta isotermica dorata accartocciata. Quando tutti i componenti di entrambi i gruppi hanno fatto ingresso e si sono disposti rispettivamente da una parte e dall’altra della scena fronteggiandosi, gli attori con il foglio dorato in mano, lo dispiegano con lentezza infinita, protendendosi poi verso il centro della scena, compiendo qualche passo. Nell’andare incontro all’altro gruppo ogni portatore è rispettivamente accolto con un abbraccio da un attore del semicoro di sinistra, ciascuna coppia occupando una posizione diversa nello spazio. Ogni abbraccio assume forme diverse: la coperta d’oro diventa ora manto donato di cui rivestire il compagno, ora riparo condiviso, ora copertura metallica alzata e sospesa dalle braccia tese sopra il capo, i corpi sotto stretti l’uno all’altro. Queste azioni semplici sono avvenute nella penombra ed ora uno spiraglio di luce è lasciato penetrare dall’esterno dell’ambiente allentando una delle tende oscuranti delle aperture laterali: la luce, entrando, rivela gradualmente la preziosità del materiale in cui sono avvolte ed intrecciate le membra delle dodici coppie. Lo sguardo dello spettatore cade su quegli abbracci immobili, scintillanti nella luce minima che filtra dalla finestra. La fissità quasi scultorea della scena è mossa solo dal movimento della luce che spandendosi gradualmente sui corpi e sul metallo genera riflessi e un allungarsi delle ombre. Riaccostato l’oscurante, le immagini sono nuovamente inghiottite dal buio, ora ancora più profondo per l’occhio dello spettatore reso cieco dallo sbalzo di luminosità. A causa della chiusura repentina della tenda, le figure restano impresse nella retina e nel buio lo spettatore continua a vederne i fantasmi luminescenti, riproiettando le immagini nella propria mente. Ciò che maggiormente ci interessa notare in questo contesto sono, tuttavia, le diverse letture della scena date successivamente dagli spettatori presenti. Due versioni contrarie e complementari leggevano l’incontro delle coppie ora come accoglienza salvifica dopo un qualche approdo, ora come dipartita dolorosissima, dove l’abbraccio era letto come l’ancorarsi ad affetti e ad idoli preziosi a cui si chiede disperata protezione (reminescenza del virgiliano “divom amplexae simulacra”) e che sono l’identità da cui deve avvenire il distacco. Un risorgere di evidenze dalla duplice potenza emergeva dal manifestarsi di quelle figure, uno scorrere continuo di immagini antiche di arti stretti alle ginocchia, di supplici, di mani al mento, di ultimi abbracci tra amanti mortali, dei fatali amplessi di Eros e Psiche, un fiume di Deposizioni in cui il corpo trattenuto e calato a braccia dalla croce è col suo stesso peso segno di abbandono e insieme àncora da afferrare e a cui aggrapparsi. Un vortice di fantasmi capace di convocare all’appello anche le figure letterarie (ancora il dominio dell’ekphrasis) che le hanno generate o che da esse sono state generate in un continuo cercarne e negarne l’origine; un gorgo di cui i versi Virgiliani sono solo una delle spire:

ter conatus ibi collo dare bracchia circum;

ter frustra compransa manu effugit imago,

par levibus ventis volucrique simillima somno.

SOPRAVVIVENZA

L’indagine teatrale di Anagoor manifesta un forte debito nei confronti degli studi di Aby Warburg sulle sopravvivenze figurative nella storia della cultura. Il pensiero warburghiano giunse ad orientare le risposte ad alcune domande che fin dal principio si erano imposte in fase di ricerca: perché nel momento della creazione tornano a galla, come giungessero a soccorso, le forme chiare e inequivocabili del vocabolario figurativo antico? Quali sono i meccanismi di questo riaffiorare? E cosa rivelano queste riapparizioni? Da dove emergono, quando si manifestano sul corpo degli attori, quando il performer, agendo come animato dall’interno da una forza ignota, incarna movimenti e gesti assolutamente riconoscibili, anche senza indicazioni esterne, senza proporsi la mimesi di questa o quella forma? Come dare spiegazione a tutto ciò senza ricorrere a letture semplificate, senza risolversi la questione con i concetti di archetipo o di immaginario collettivo? Che ruolo svolge la Memoria individuale e quella collettiva in tutto questo? E ancora, in che grado l’artista è consapevole di tali riemersioni? Le favorisce e le coordina? O ci combatte dolorosamente? Questi interrogativi sono emersi ben presto, fin dall’avvio del progetto collettivo, quando circa quindici anni fa Anagoor ereditò la guida di un laboratorio teatrale scolastico, un’esperienza, allora già pluriennale, tra le più longeve e all’avanguardia in Veneto, quella del Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto. Un territorio certamente fertile e preparato, ma vergine a sufficienza, considerata la giovanissima età dei partecipanti, che consentiva fin da subito un esplorazione originale, un’indagine sulle possibilità performative dei corpi degli attori, peraltro entusiasti di mettersi in cerca. Nell’anno scolastico 2000-01 fu proposto a una trentina di ragazze tra i 14 e i 18 anni, gruppo misto ed eterogeneo per età e percorso di studi essendo allieve del Liceo Classico , del Liceo Scientifico e di una scuola professionale, di cimentarsi con una ricerca tutta femminile attorno al menadismo, prendendo Baccanti di Euridpide e alcuni saggi come opera letterarie di riferimento. Quando si trattò di consegnare loro degli oggetti con cui giocare (furono fornite trenta pertiche ricurve di pioppo, mentre le stesse ragazze si erano confezionate trenta lunghe gonne di stoffa nera), nessuno poteva prepararci alla spettacolare e spaventosa visione dell’emersione della Menade dai corpi di queste adolescenti. Senza che ci fosse stata alcuna induzione e con un processo più simile a quello del contagio collettivo narrato da Miller in The Crucible, i corpi cominciarono a contorcersi con movimenti ora sinuosi ora sincopati con una scansione temporale sempre più veloce, il tutto in una zona figurativa liminale tra l’estasi erotica e il dolore più atroce. I corpi squassati come quelli delle isteriche documentate da Charcot, i capelli sciolti volavano come serpi, i colli si piegavano freneticamente in avanti e indietro, scoprendo la gola, mentre la testa cadeva ora sul petto ora sulle spalle, gli occhi socchiusi o sbarrati, le labbra abbandonate. Di colpo nasceva da quei corpi un urlo collettivo che era inequivocabilmente un urlo di dolore. Dentro il padiglione di cemento di una palestra di un edificio scolastico degli anni settanta si manifestava davanti ai nostri occhi il risorgere dal vortice del passato di forme di gesto essenziali per raccontare un sé. Un processo ben diverso dalla mimesi citazionistica, non essendo in atto nessuna parentela diretta con forme copiate. Certo si trattava di imitare, fare imitazione, diventare immagine di qualcosa? Ma cosa? Certo era chiaro che messo nelle condizioni di vibrare, creandogli lo spazio, il tempo e consegnandogli gli oggetti e i compagni con cui dialogare, l’attore poteva diventare un varco, farsi figura e come tale rappresentare quella voragine che rimanda a tutte le possibilità passate, presenti e future che quella figura evoca. Aiutandolo ad accendere la miccia, insieme si può far brillare il materiale esplosivo del passato, una deflagrazione presente che si estende in direzione del futuro. Un rizoma dalle mille radici. Infine, si scopriva che, se le immagini fantasma del passato tornano a ossessionare come Erinni nel momento della creazione, vengono per soccorrere la poiesis nel momento cruciale del dire quello che non si riesce, la frattura sotterranea, l’unica comune e ultima esperienza umana: il dolore. Le forme della rappresentazione patetica erano depositate sul fondo della nostra storia psichica e all’occorrenza tornano a galla ad informare nuovi gesti, gesti necessari oggi, ma con una lunga radice nel passato. Il movimento successivo, quello che diede ad Anagoor la propria direzione, fu cercare di capire da dove proveniva questo grido disperato, perché trenta ragazze, libere, apparentemente benestanti nel più ampio senso del termine ( ma anche, diciamoci la verità, in quello meramente economico sociale) si frantumassero sotto il macigno di un dolore antichissimo e autenticamente presente. Nuovi interrogativi: la nascita delle immagini, le figure dell’antichità e il dolore erano connessi? Scoprivamo di trovarci personalmente, in piena contemporaneità, nel cuore ricco e lindo del nordest, al cospetto del tragos.

TRADIZIONE

In Francese si dice trahir un secret nel senso di scoprire, svelare un segreto, che è quanto dire che si consegna ad altri una cosa che è stata affidata. Se riusciamo ad allontanare dalla nostra mente i fantasmi del “qui me traditurus est” del Vangelo, delle nefande consegne dei vessilli e delle fortezze al nemico, della frode e del mancare di fede a qualcuno, questo passaggio ad altri, questa consegna a tradimento è paradossalmente una rivelazione e la via stessa per il salvataggio dell’oggetto affidato. Questo tradere, questo mettere in mano di altri, implica anche un traducere, un condurre al di là, del tempo, dello spazio, in luoghi culturali diversi. Ecco perché può accadere per esempio che i classici, come tutte le opere del passato, cambino significato alla luce della cultura che li rivisita. Certo, la conoscenza del passato ha sempre un valore relativo perché gli interrogativi che gli vengono rivolti sono influenzati, in modo più o meno consapevole, dalla cultura dei traduttori stessi. E noi, molto spesso, tendiamo a leggere questo processo sotto una luce negativa, terrorizzati dall’anacronismo e accecati dal mito della storicizzazione perfetta. Tuttavia questa idea di trahir un secret del passato può anche avere uno sviluppo positivo: infatti, i cambiamenti culturali possono non solo cancellare o distorcere aspetti delle opere del passato, ma anche avere una funzione positiva e costruttiva, perché possono, in certe condizioni, rivelare ciò che prima non era visibile. Inoltre la lettura molteplice, che libera ogni epoca dal monopolio dell’errore anacronistico o di una storicizzazione assoluta, garantisce la possibilità di leggere gli interventi di sovrascrittura della memoria attuati dalle varie forme del potere e allena a riconoscere le tecniche di un tale palinsesto. Si tratta di sollevare il velo delle riscritture per scoprire ciò che esse celano, il segreto che il raschiatore della pergamena, lisciata e ricoperta di un nuovo scritto, voleva destinato all’oblio (una parola, quest’ultima che conserva in sé la memoria di una pratica analoga: il verbo latino obliviscor, cancellare, levar via, evoca l’immagine di tavolette di cera raschiate e lisciate, pronte per future nuove scritture).

VULNUS

Nel I libro dell’Eneide, Enea, all’approdo a Cartagine, da poco fondata, visita un tempio: sulle pareti del luogo sacro in costruzione sono dipinte le vicende della guerra di Troia. L’eroe riconosce in quest’opera d’arte se stesso, i propri compagni, la propria storia e, non visto, piange. È qui che Virgilio ci fa dono di uno dei versi più alti e toccanti, lo pronuncia Enea in lacrime di fronte al rilievo: sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt.

Come spesso accade è nella moltiplicazione delle traduzioni che si riverbera la potenza della parola:

Augusto Rostagni: la storia è lacrime, e l’umano soffrire commuove la mente

Robert Fagles: the world is a world of tears, and the burdens of mortality touch the heart

Robert Fitzgerald: they weep here for how the world goes, and our life that passes touches their hearts

È un momento questo che certo rivela, nella scelta virgiliana, la distanza del poeta latino da Omero (questo passo dell’Eneide in cui Enea si commuove di fronte a delle immagini dipinte si rifa come è noto ad un episodio dell’Odissea in cui l’eroe, alla corte dei Feaci, piange, non visto, ascoltando il canto dell’aedo Demodoco) e che spalanca la questione del creare avendo un’enorme tradizione sulle spalle, della consapevolezza del fare arte osservando la propria posizione nella storia e nel tempo. Tuttavia allo stesso tempo Virgilio proclama l’universalità e l’insolubilità di fondo di alcuni nodi dell’arte ancorati come il corallo agli scogli dell’esperienza umana e sembra suggerire come questi nodi permangano, sopravvivano in qualche modo, viaggiando nello spazio e nel tempo, traghettati da opere che li faranno riaffiorare. L’affresco della rovina di Troia è dipinto sulle pareti di un tempio dedicato a Giunone, nemica da sempre dei Troiani: di fatto quelle immagini sono retorica del trionfo bellico di un nume ostile. Il fatto che Enea si commuova di fronte ai propri casi personali potrebbe sembrare cosa ovvia e non rivelatrice di ribaltamenti delle retoriche ad opera dell’arte. Ma questo considerazione cambia quando, nei versi di Virgilio, dietro l’affresco della caduta di Troia intravediamo in filigrana la pira di Didone, la futura distruzione di Cartagine ad opera dei Romani e un monito alla stessa grandezza di Roma. Un coacervo ramificato di sofferenze (individuali e collettive) e di storie personali (che si dibattono sotto la sferza del vento della Storia, passata, presente, futura, che soffia implacabile sopra le teste di ciascuno) si condensa in immagini cristallizzate all’interno di opere che sopravvivendo all’età dei propri stessi autori e talvolta viaggiando fisicamente nello spazio traghettano il vocabolario di forme di tali sofferenze.

All’interno dell’orizzonte figurativo di cui è nutrito il progetto teatrale Fortuny (2011) si reitera una medesima situazione: un gruppo di adolescenti si prepara al confronto con opere del passato particolarmente simboliche e le sfregia. Il percorso di preparazione passa anche attraverso un approccio tattile alla materia di cui sono fatte le opere: le mani toccano, accarezzano, minacciano, coprono di miele gli arazzi, le tele dipinte, i fregi marmorei, cercano di entrare sotto la loro pelle . Un contatto di natura erotica che esalta il tradimento imminente, il colpo inferto mediante percossa o taglio. Uno squarcio che sanguina oro di cui immancabilmente, poi, i giovani violatori si ricoprono il corpo. Il volto cristallizzato delle immagini viene offeso, tagliato col ferro in modo da rompere la continuità della carne perché la ferita sepolta possa ancora e ancora sanguinare.

La riflessione in forma di parole e immagini che qui si presenta ha avuto origine dal nostro incontro con Anagoor: Simone Derai ha accolto l'idea di (iniziare a) costruire un abbecedario. A partire da ogni lemma-domanda, scelto tenendo conto dell'influenza del lavoro di Warburg e quindi delle specificità – anche le più riposte – delle singole creazioni, si è così cercato di realizzare una sorta di montaggio delle tessere che meglio rappresentano il metodo di lavoro di Anagoor. L'esito è una sorta di atlante, da cui emerge la lingua di Anagoor, intesa come forma di espressione: una lingua modulata appunto sui concetti-lemmi di Attesa, Corpo, Ekphrasis, Figura, Immagine, Lingua, Memoria (Mnemosyne), Origine, Pathosformel, Sopravvivenza, Tradizione, Vulnus. Si tratta, insomma, di un abbecedario-atlante, alla maniera warburghiana in cui convergono la parola (e la sua storia semantica), l'esperienza, e quindi la performance del corpo e della parola stessa sulla scena. L'abbecedario-atlante ci è sembrato uno strumento utile per raccontare il dettaglio (quasi una microscopica narrazione), per (sof)fermarsi a pensare meglio ai concetti e alle singole esperienze, per (ri)cercare le tracce warburghiane nel percorso di ogni singola creazione. E senza scomodare illustri altri esempi di tale pratica e le questioni teoriche sottese, ci limitiamo solo a dire quanto semplici siano i meccanismi di lettura, nello scorrere i lemmi seguendo la successione (immaginaria) dell'alfabeto.

*Il viaggio creativo di Anagoor ha inizio quindici anni fa (o poco più) da un'idea di Simone Derai e di Paola Dallan, cui si aggiungono di lì a poco Marco Menegoni, Moreno Callegari, Mauro Martinuz, Giulio Favotto e piano piano molti altri. Anagoor diventa così, progressivamente, un vero e proprio progetto collettivo che va crescendo di anno in anno, di esperienza in esperienza fino alla consacrazione (specie negli ultimi anni) nel pantheon del teatro contemporaneo. La prima creazione importante è del 2008, Jeug*, un lavoro straordinario finalista al premio Extra di quell'anno. Subito dopo, nel 2009, anche Tempesta riceve una Segnalazione Speciale al Premio Scenario ed è finalista al Premio Off promosso dal Teatro Stabile del Veneto. Il 2010 per Anagoor è un anno di svolta: prende parte al progetto del Fies Factory di Centrale Fies e del network internazionale Apap. L'anno seguente lo spettacolo Fortuny è invitato alla Biennale di Venezia diretta da Alex Rigola. Inizia quindi la prima tournée internazionale in Inghilterra, Danimarca, Portogallo e Francia. Nel 2012 debutta a MiTo il film-concerto Et manchi pietà sulla vita della pittrice Artemisia Gentileschi. Dello stesso anno è lo spettacolo L.I. Lingua Imperii, per il quale a Simone Derai viene assegnato il premio Jurislav Korenić come miglior giovane regista al Grand Prix del Festival MESS di Sarajevo. Nel 2013 Anagoor riceve il Premio HYSTRIO-Castel dei Mondi e debutta alla Sagra Musicale Malatestiana di Rimini con la prima regia di un’opera: Il Palazzo di Atlante di Luigi Rossi (1642), libretto di Giulio Rospigliosi. Il 2014 è l'anno di un altro notevole lavoro qual è Virgilio Brucia, che debutta al Festival delle Colline Torinesi e viene presentato anche al Romaeuropa Festival. Quest'anno Anagoor ha rivestito un ruolo da protagonista al Napoli Teatro Festival Italia, grazie a un focus specificamente dedicato (con L.I. Lingua Imperii e Virgilio Brucia). Nel mese di aprile ha debuttato con una nuova produzione: Santa Impresa, un progetto realizzato insieme a Laura Curino, sempre con la regia di Simone Derai, e prodotto dal Teatro Stabile di Torino. Inoltre Lingua Imperii è presentato alla Biennale Teatro di Venezia. Il prossimo mese di gennaio (2016) Anagoor sarà ospite con Virgilio Brucia nella stagione del Piccolo Teatro di Milano.

English abstract

Through an abecedary created with words that constitute the meaningful concepts of warburghian research, this paper aims at demonstrating the influence of Warburg on the Anagoor's theatre working methods and on the creative results they have achieved.

Keywords | Mnemosyne Atlas; Warburg; Performance; Gesture; Artistic act; Theatre; Anagoor.

Per citare questo articolo / To cite this article: L. Gasparotto, La lingua di Atlante. Abbecedario del teatro di Anagoor, “La Rivista di Engramma” n. 130, settembre/ottobre 2015, pp. 217-239 | PDF