L’occhio stanco

L’enigma delle immagini come testi e dei testi come immagini

Fernanda De Maio

English abstract

“Zum Bild, das Wort” è un motto suggestivo che oggi rischia di apparire affatto inattuale. Nell’era dell’immagine anestetizzante, l’adagio del grande storico dell’arte tedesco sembra non trovare più un’adeguata corrispondenza nel vortice totalizzante delle immagini quotidiane – ma non sono meno quelle di derivazione artistica – nel quale siamo tutti immersi. Le immagini prodotte nel corso dell’ultimo secolo e quelle che si producono oggi continuano a parlare? Continuano a mostrare quella profondità di senso, quella molteplicità di contemporanei significati, impliciti ed espliciti, che le mitiche tavole del Mnemosyne di Aby Warburg cercavano di raccontare e decrittare, lasciando comunque aperta la ricerca alle future generazioni? Quella traccia genetica della cultura occidentale che vede l’occhio dominare sugli altri sensi per cui il pensiero occidentale sarebbe essenzialmente un pensiero ottico[1], davvero non subisce mutazioni per l’ipertrofia dei media, per la banalizzazione estetica a cui soggiace tanta video-arte, per l’irreversibile logorio dello sguardo ottico-visivo?

Ciò che questo testo prova a verificare è la tenuta provocatoria e sovversiva del messaggio warburghiano, a partire da brevi semplici interrogativi e da alcuni esempi delle arti visive, dell’architettura, del teatro, della letteratura e della poesia contemporanee, posti a confronto tra loro.

Rappresentazione di Locutorio, Centro di arte culturale GAM, giugno 2017, fotografia di Jorge Sanchez.

In Cile, Locutorio, messa in scena del regista teatrale Cristián Plana su soggetto del drammaturgo Jorge Diaz (Rosario, 1930 – Santiago del Chile, 2007) e scenografia dell’architetto Sebastián Irarrázaval, racconta molto bene l’enigmatica e intima relazione tra testo scritto, fotomontaggio artistico, installazione e progetto dello spazio scenico, rivelando subito, in fondo, l’inconsistenza del problema ontologico posto dal motto di Warburg – potendosi forse liquidare l’esperimento teatrale come un più o meno felice esito della convergenza di testo drammaturgico, scenografia e interpretazione degli attori o, per dirla con altre parole, di poesia, architettura e recitazione.

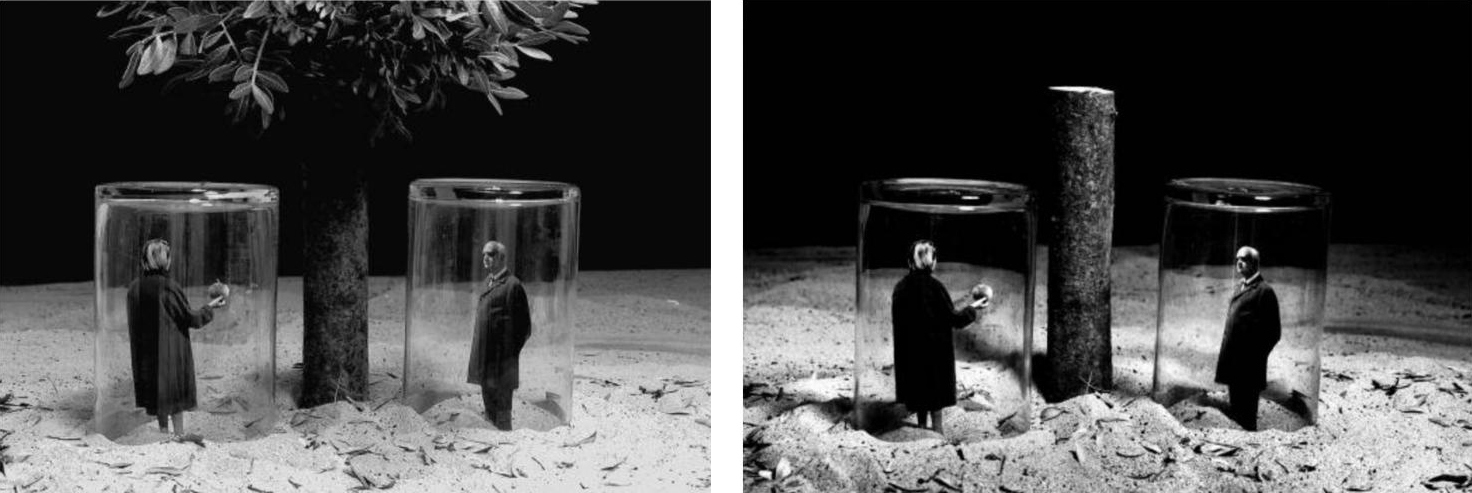

In queste immagini da sinistra: Gilbert Garcin, La colère divine, 2001; messa in scena de Locutorio di Jeorge Diaz, 2017, GAM, Santiago del Chile; Dan Graham New Design For Showing Video, installazione, 1995, Generali Foundation, Vienna.

Tuttavia se si analizza il processo attraverso cui si è giunti all’esito finale della rappresentazione, avvenuta con successo nella scorsa primavera presso il centro culturale Gabriela Mistral di Santiago del Cile, qualcosa emerge in favore de “la parola all’immagine”. Messo tra le mani dell’architetto, infatti, il dramma di Diaz – incentrato sulla conversazione d’amore di due ammalati di Alzheimer – è stato adattato dal regista solo dopo le prime proposte del progettista intorno all’allestimento[2]; l’architetto, a sua volta, ha avuto bisogno di volgere lo sguardo verso l’immagine surreale di un fotomontaggio dell’artista francese Gilbert Garcin – La colère divine – per interpretare spazialmente il sentimento dell’opera e rendere efficace il problema della comunicazione, così come viene posto dal grande drammaturgo cileno, ricorrendo poi, nella trasformazione dell’immagine di Garcin in luogo teatrale tridimensionale, al lavoro dell’artista concettuale, architetto e performer statunitense Dan Graham.

In questo inseguimento di immagini provenienti dal mondo dell’arte contemporanea trasformate in architettura e nel rimescolamento con le voci e le espressioni dei due protagonisti, risiede, in fondo, il vero intrigo che presiede all’interesse verso il lavoro che porta la firma del giovane regista cileno. Eppure egli decide di muoversi sullo stesso piano del suo architetto; anzi, gli chiede di precederlo nell’analisi del dramma, di fornirgli le immagini da cui poi partirà il suo lavoro di costruzione teatrale. Così i bicchieri di vetro, entro cui sono imprigionati i due personaggi del fotomontaggio di Garcin, diventano due stanze/cubi di vetro alla Dan Graham, in cui sono collocati i due sposi protagonisti del dramma che si guardano ma non possono mai toccarsi.

Rappresentazione di Locutorio, Centro di arte culturale GAM, giugno 2017, fotografie di Jorge Sanchez.

Ma si tratta davvero di marito e moglie? Chi è il malato e chi è il visitatore? Lo spazio creato dall’architetto amplifica il livello dell’ipotetico, apre il dramma breve di Jorge Diaz verso traiettorie impreviste; le luci proiettate sul vetro moltiplicano i riflessi, sfocano i contorni, le frontiere vitree diventano orizzonti colorati e così il desiderio del protagonista – “Me gustaría ser un viejo de todos colores. Yo solo soy un viejo gris” – sembra poter trovare uno sbocco. Sembra, però! Perché non meno forte è la sensazione che quei cubi di vetro siano delle prigioni claustrofobiche. L’estrema libertà e l’aberrante coercizione aleggiano, allo stesso tempo, nello spazio scenico e sono il sintomo più evidente della brutalità della patologia da cui muove il dramma. La potente immagine di partenza – il fotomontaggio di Gilbert Garcin – gioca, all’interno dell’intreccio pluri-disciplinare, il ruolo fondamentale di potenziometro del testo drammaturgico, grazie all’intervento del colto architetto cileno per il quale, d’altra parte:

La buena arquitectura te puede hacer más feliz o, por el contrario, condenarte […] Finalmente, la súper buena arquitectura te puede conectar con lo trascendente, puede hacer que entiendas el tiempo en que vives, por ejemplo. En ese sentido, puedes distinguir entre arquitectura y construcción. La construcción podría ser el lenguaje oral, aquel que no está bien articulado del todo, no es prolijo, tiene reiteraciones. Mientras que la arquitectura es el lenguaje escrito, aquel que es prolijo y posee apreciaciones que son más complejas, como una poesía[3].

L’architettura come la poesia o, detto meglio, la ricerca della poesia attraverso l’architettura; questa, in definitiva, appare l’aspirazione al trascendente di cui spesso parla Irarràzaval e che, nell’allestimento per la messa in scena del dramma di Diaz, egli sembra perseguire con una composizione solo apparentemente minimalista e che piuttosto, forse inconsapevolmente, con la trasparenza del vetro rievoca la tecnica del trompe l’oeil – tecnica illusionistica che tanta parte ha avuto, per esempio, nella costruzione del progetto culturale e teologico di sant’Ignazio di Loyola, attraverso le opere di architettura che commissionò a Roma, allorché fondò la Compagnia di Gesù; ma la poesia intesa come lirica scritta fatta di parole, come si pone in questo enigmatico scambio di ruoli tra immagini e parole? Da semplice architetto non posso che affidarmi a un’illustre scrittrice per tracciare un’opzione in favore della lirica. Nella seconda delle sue lezioni di Francoforte, quella dedicata alla poesia[4], Ingeborg Bachmann (Klagenfurt, 1926 – Roma,1973) annota:

Anche qualora, possedendo una o più lingue straniere, ci sforzassimo di rivolgere lo sguardo oltre le nostre frontiere, di questi tempi, quando si tratta di poesia, ci verrebbe restituita, un’immagine annebbiata. Quando la poesia possiede una nuova capacità di comprensione, essa resta celata tra le pieghe della lingua di origine e non si manifesta anche all’esterno, come accade invece per il romanzo o per il teatro.

O le arti visive, si potrebbe aggiungere facilmente! Tuttavia le immagini della poesia non sono meno pregnanti e dense di promesse e di pensieri aperti e imprevedibili anche a partire da vocaboli della realtà semplici, come una maschera antigas o un lanciafiamme, come osserva la stessa Bachmann portando a esempio, tra le altre, la poesia di Marie Luise Kaschnitz (Karlsruhe, 1901 – Roma,1974) Lo sposo, principe rospo, di cui qui di seguito si citano due frammenti:

Com’è brutto

Il tuo sposo

Vergine vita

Una maschera a proboscide la sua faccia

La sua cintura una cartucciera

La sua mano un lanciafiamme

[…]

All’alba

Solo all’

Alba

Solo allora

Scorgi i suoi

Begli

Occhi

Tristi

Vagabondare tra reale e surreale, comporre con versi, immagini e architettura un’espressione artistica libera dai lacciuoli imposti dal realismo sic et simpliciter è quanto ancora oggi rende prolifica l’arte in senso lato, purché si tenga ben conficcata, nell’animo di ciascuno di noi, la massima di Karl Kraus: “Tutti i pregi di una lingua hanno radice nella morale”.

E la morale, nel senso inteso dalla Bachmann – e forse da Kraus – come “quel fronte avanzato in cui i criteri di verità e falsità han da essere stabiliti ex novo da ogni scrittore” – e per estensione artista – si ritrova nell’epos dei versi del Poema de Chile[5] di Gabriela Mistral (Vicuña, 1889 – New York, 1957). Ognuna delle sue liriche, raccolte nel poema, oscilla sul crinale di sogno e realtà e restituisce del viaggio nel lungo paese, immagini sovrapposte di paesaggi e di sentimenti che rendono la descrizione del suo Cile al contempo precisamente riferibile ai luoghi attraversati, eppure universale, come accade per esempio in questi versi tratti da Cordillera:

[…]

dicen niño, que es pecado

escuchar bosques parleros

y ríos murmuradores

y poner oído al viento,

dicen que ellos nada saben,

ni dicen al pasajero,

pero, tú, la Madraza,

manda así, manda en silencio

y gobierna cuanto mira

y azora el entendimiento.

Yo me crié en Valle de angosto cielo.

Nada era él y nada el río

y nada sus siete pueblos,

solo la Madraza era,

y siendo potencia y gobierno,

hacia donde se mirase

estaba partida en cerros,

y todo el Valle era solo

una mirada o un gesto

que buscaba con sus vistas

fijas a sus cabreros,

a viejos, mozos y niños,

a perdularios y a buenos.

[…]

oppure in questi altri della lirica Valle de Chile:

Al lindo Valle de Chile

se le conjuga en du tiempos:

él es heroico y es dulce,

tal y como el viejo Homero;

él nunca muerde con soles

rojos ni con largos hielos,

él se apellida templanza,

verdor y brazos abiertos.

[…]

Le parole delle poesie costruiscono immagini con la musicalità dei versi; in qualche modo il pensiero ottico si intreccia al pensiero uditivo e non può farne quasi a meno.

A sinistra, Gilbert Garcin, In vitro, 2001; a destra, dello stesso autore, La colère divine, 2001.

Allora tornando a Locutorio e all’immagine che presiede alla scenografia, davvero questa immagine di partenza di Garcin è potente in se stessa, non si nutre del parallelo con altre immagini dello stesso autore o con altre selezionabili nell’universo di immagini patrimonio dell’umanità, o non si nutre, a sua volta, del titolo, che sempre Gilbert Garcin ha bisogno di imporre ai mondi dei suoi fotomontaggi, entro cui campeggia il suo alter ego, Mister G? Garcin con cartoncini, un paio di forbici e le foto scattate con la reflex Nikon investiga le contraddizioni del mondo. Ma l’immagine non basta; ha bisogno del titolo per circoscrivere e amplificare, al contempo, il senso delle sue composizioni, per tenerle in bilico davvero tra illusione e realtà. La sequenza delle sue opere non fa altro che comunicare interrogativi sul mondo e sui modi in cui l’arte visiva, non meno di quella letteraria, alimenta il dubbio e apre la ricerca verso il futuro. Ogni titolo, d’altra parte, è come il verso di una poesia, a volte è una poesia in sé, come spesso accade nel lavoro dei romantici senza se e senza ma, in definitiva in coloro che usano un mezzo espressivo per condurre o narrare una emozione.

Nell’immagine a sinistra Gilbert Garcin, Avec Lucréce,1995; a destra, dello stesso autore, Garder son indépendance, 1999.

In questo moto perpetuo tra ritorni al passato e avanzamenti verso il futuro, cui tende il lavoro di alcuni artisti più o meno riuniti in collettivi multi-disciplinari di architetti, attori, registi, fotografi, pittori ecc. risiede in fondo il vero enigma della relazione tra testi e immagini e sembra che gli uni non abbiano senso senza le altre; anzi, dal connubio tra gli uni e le altre scaturiscono i complessi e cangianti punti di vista, basati sulla relazione tra le cose più che sulle cose in se stesse, rappresentate ed evocate nelle opere d’arte qui sommariamente descritte.

Così “zum Bild das Wort” più che mettere da parte il testo scritto, sembra aprire una diversa prospettiva sul nesso tra la parola e l’immagine, schiudendo l’orizzonte verso la più versatile e multiforme cultura dei nostri giorni. Se guardo dentro me stessa, infatti, mi accorgo che mi nutro di immagini, ma non potrei vivere senza parole! Senza il loro suono come senza la forma che assumono nella versione scritta. Quelle sequenze di parole che costruiscono frasi e periodi e quei periodi che restituiscono immagini; immagini mai nate davvero, se non dentro la mente di ciascun singolo lettore, forse! E nell’universo di immagini che producono pensieri e di pensieri scritti che mettono in scena immagini possibili, scelgo i film di Beka&Lemoine di Living Architectures; le foto di Robert e Shana ParkerHarrison, Gilbert Garcin, Serge Larrain, Mario Giacomelli; uno qualunque dei romanzi, saggi o poesie di Ingeborg Bachmann o di Gabriela Mistral; i quadri, le sculture e le architetture di Victor Pasmore, oltre alle citate installazioni di Sebastiàn Irarràzaval per le opere teatrali dirette da Cristiàn Plana, sapendo che tutto questo non sazia la mia curiosità ma la attira verso nuove incognite intorno a cui speculare, se ancora il tempo lo consentirà e i miei occhi stanchi di tanta insensata super produzione di immagini sapranno cogliere il guizzo di un pensiero degno di essere metabolizzato, un pensiero frutto di un'arte combinatoria che costruisce serie e sequenze dirette o indirette, come nelle tavole dell’Atlante di Aby Warburg, dove ciascuna opera è esperibile in se stessa o in combinazione con altre e la ragion d’essere di ciascuna è frutto delle letture molteplici cui può dar luogo ma non solo.

Note

[1] “Das Auge denkt” appuntava Bruno Taut nel suo taccuino di schizzi della visita alla villa imperiale di Katsura a Kyoto nel 1935, in "Casabella" 676, marzo 2000.

[2] Cristián Plana e Sebastián Irarrázaval hanno avuto modo di lavorare con lo stesso metodo già all’interno del Matadero di Madrid in occasione dell'esposizione “Area: desde la cultura del diseño a la sociedad contemporánea" a cura di Patricio Pozo, 20-23 aprile 2016.

[3] In María José Mora, Intervista a Sebastián Irarrázaval, "Casas", 21 dicembre 2016. Sebastián Irarrázaval architetto e professore di progettazione architettonica presso la pontificia Universidad Católica de Chile, appartiene a quella composita generazione aurea dell’architettura cilena, portata alla ribalta internazionale dal lavoro raffinato di Smiljan Radic, Cecilia Puga, Mathias Klotz, Sebastián Irarrázaval stesso, e Alejandro Aràvena, a cui nel 2015 è stato conferito uno dei più prestigiosi premi di architettura, il Pritzker Prize. Il lavoro di Irarrázaval, ampio per produzione e committenza sia pubblica che privata, si connota per una rigorosa attenzione alla qualità degli aspetti costruttivi e strutturali delle sue opere, qualità ritenuta funzionale non solo agli aspetti statico-tettonici del manufatto ma necessaria a incrementare e rendere inteleggibile il valore relazionale dell’architettura con il contesto e con i suoi abitanti. È stato insignito per il 2018 del Riba International Fellowships.

[4] Ingeborg Bachmann, Letteratura come utopia, Adelphi, 1993. Tutta la descrizione e le citazioni che seguono nel testo, riferite alla Bachmann e agli autori che cita, sono desunte dalla II lezione intitolata “sulle poesie”.

[5] Gabriela Mistral, Poema de Chile, La Pollera Ediciones, 2015.

Riferimenti bibliografici

- B. Taut, Gedanken nach dem Besuch Katsura, in M. Speidl, Bruno Taut: «Il mio punto di vista sull’architettura giapponese», "Casabella" 676, Milano, marzo 2000.

- S. Irarrázaval, Escenografia para Locutorio de Jorge Diaz, maggio 2017.

- M. J. Mora, Intervista a Sebastián Irarrázaval, "Casas", dicembre 2016.

- I. Bachmann, Letteratura come utopia, Adelphi, Milano, 1993.

- G. Mistral, Poema de Chile, La Pollera Ediciones, Santiago del Cile, 2015.

- G. Garcin, website gilbert-garcin.com.

English abstract

Starting with the one act play Locutorio (Counterpoint for Two Tired Voices or The Visiting Room) by the Chilean playwright, Jorge Diaz, directed by the young director Cristián Plana with the stage design by the architect Sebastiàn Irarràzaval, this short essay investigates the links between images and words in the light of the famous motto “zum Bild das Wort”. In the world of contemporary visual arts, choosing a Chilean outlook to the holistic questions posed by the conceptual approach to the idea of art in the 21st century seems appropriate because Latin America is presently one of the most fertile places to encounter interesting perspectives and outcomes.

keywords | Locutorio; Jorge Diaz; Cristián Plana.

Per citare questo articolo / To cite this article: F. De Maio, L’occhio stanco, “La Rivista di Engramma” n. 150 vol. 1, ottobre 2017, pp. 459-467 | PDF