“Farla finita con la fine”

Per un nuovo rapporto tra immagini e parole

Maurizio Guerri

English abstract

Usiamo ancora i microscopi come clave.

A. Tarkovskij, Sacrificio

Le immagini come esaurimento dell’immaginazione e della parola

Il rapporto tra parola e immagine oggi sembra presentarsi quasi esclusivamente sotto il segno dell’impossibilità e dell’esaurimento: dell’impossibilità di dare senso alle immagini attraverso le parole, e dell’esaurirsi delle immagini nella loro capacità di accendere il logos. L’inizio di questo rapporto tra parola e immagine può essere colto nell’imporsi all’inizio del XX secolo della fotografia e del cinema. Le immagini, da modi di articolazione dell’immaginazione, con l’imporsi dei nuovi media – fotografia, cinema, e ancor più con il digitale – sono divenute sempre più in modo integrale merce e spettacolo. L’immaginazione tende sempre meno a realizzarsi in immagine, assistiamo a come nelle immagini l’immaginazione piuttosto si scarichi, fino a consumare il possibile, fino a diventare indicibile. Il proliferare delle immagini che si producono 24/7 può ora essere concepito come il nulla attraverso cui si logora l’immaginazione e con essa la libertà dell’uomo. L’idea stessa di rivoluzione – a qualsiasi trasformazione della storia si pensi – si depotenzia, fino a esaurirsi nelle immagini. L’essere umano globale nell’epoca della ipermedialità sembra essere destinato a un perenne presente scandito dall’alternarsi ciclico (e senza senso) di produzione e consunzione delle immagini, senza possibilità di dare vita a un discorso, a un pensiero [Fig. 1].

1 | Hito Steyerl, vista dell’installazione Political Populism, Kunsthalle, Vienna 2015.

La celebre serie televisiva Black Mirror nei suoi episodi costruisce una fenomenologia molto ricca dei processi di assoggettamento – che riguardano ogni sfera della nostra esistenza, fino a toccare la capacità e la possibilità di decidere, di agire, di amare, di ricordare – cui siamo sottoposti una volta che l’umanità globale è consegnata agli attuali processi di mediatizzazione delle vite nel quadro del capitalismo globale contemporaneo [Fig. 2]. Le immagini (e le parole) cui diamo forma sono assorbite dal sistema mediatizzato fino al punto in cui ci vediamo spodestati della capacità di agire con e su di esse. In fondo, il carattere intrinsecamente imperialistico dello stile visivo in cui viviamo è leggibile fin dagli inizi quando con l’affermarsi e il diffondersi della fotografia e del cinema ogni tipo di sguardo altro rispetto a quello fotocinematografico scivola sotto la soglia di esistenza, in ogni caso diventa “passato”; lo sguardo fotocinematografico diventa così l’unica corretta visione al punto da invalidare ogni modalità precedente di fare immagini.

2 | Fotogramma da un episodio della terza stagione di Black Mirror, 2016.

I media alla conquista della “cura di sé”

Che tipo di rapporto esiste tra parola e immagine nei social network? In primo luogo, si pensi a come sia sempre più diffusa l’attività di log in, per accedere a servizi on-line così come per entrare in un social network. Fare log in significa accedere attraverso un proprio profilo a se stessi, ma ottenendo il permesso di accedere ad altri, in particolare alle cosiddette “Big Companies” che dopo aver sottoposto l’utente a domande – che prima erano di pertinenza solo ed esclusivamente di pubblici ufficiali in situazioni definite – diventano proprietarie di parole e immagini che noi condividiamo attraverso le piattaforme. Il gruppo Ippolita nei suoi volumi ha ricostruito attraverso quali pratiche noi cediamo la nostra libertà attraverso l’utilizzo che facciamo dei social network. Si pensi, per esempio, a Facebook che invita a inserire sul nostro profilo parole e immagini che ci riguardano, sviluppando la disciplina della trasparenza assoluta e appropriandosi di una modalità molto antica di “tecnologia del sé” (Foucault [1988] 1992) che è quella del diario. La nostra pagina di Facebook si apre con la seguente domanda: “A che cosa stai pensando?” Nel diario, nella lettera o nella confessione noi condividiamo con amici, amanti, confessori, confidenti o con noi stessi i nostri pensieri. La confessione o il diario hanno come fine quello di accedere a se stessi, di confrontarsi con la con propria anima, trasformarsi, crescere, appropriarsi di sé. Anche le immagini che condividiamo su un profilo Fb hanno molto spesso a che fare con questa sfera intima che noi siamo spinti a cedere al proprietario del network che la utilizzerà per scopi del tutto estranei alle nostre intenzioni.

Di certo i social network si inseriscono in questo solco del “conosci te stesso”, della pratica confessionale, (con tutte le differenze che esistono tra il mondo classico e la cultura cristiana), solo che se andiamo a osservare da vicino come si esercita questa pratica nei dispositivi che utilizziamo quotidianamente ci accorgiamo che il soggetto si trova proiettato in una dimensione diversa rispetto a quella della “cura di sé”. Nei diari emerge con forza il ruolo che può svolgere la scrittura su di sé come una delle vie principali dell’epimeleisthai heautou, del “prendersi cura di se stessi” come “tecnologia del sé” – secondo l’espressione di Michel Foucault – mediante cui il singolo procede a una formazione di se stesso, interviene attivamente nella propria vita attraverso pratiche che imprimono una forma e un senso alla propria soggettività. Anche i diari, continuava Foucault, costituiscono una di quelle “tecnologie del sé” che “permettono agli individui di eseguire, coi propri mezzi o con l’aiuto degli altri, un certo numero di operazioni sul proprio corpo e sulla propria anima – dai pensieri al comportamento, al modo di essere – e di realizzare in tal modo una trasformazione di se stessi allo scopo di raggiungere uno stato di felicità, purezza, saggezza, perfezione o immortalità” (Foucault [1988] 1992, 13).

Il diario è per sua essenza fondato su uno sdoppiamento o raddoppiamento che si conclude con un ritorno in sé: la trasformazione di me che ottengo attraverso la scrittura; io esco da me, mi confronto con l’altro che sono io stesso, per ritornare in me. Questa uscita da me si rivolge a me stesso, a un amico, a una persona amata o a un confessore. Nel caso dei social network, invece, io cedo me in pubblico, annullando il segreto, ampliando (senza controllo da parte mia) illimitatamente la cerchia di coloro che entrano in contatto con il raddoppiamento di me. Tale uscita pubblica del mio doppio non si conclude con un ritorno in me, ma con uno spossessamento del soggetto che può essere utilizzato dalla Corporation per i suoi scopi di carattere commerciale, innanzitutto. Rendendo visibili gli aspetti della mia anima, li consegno a un dispositivo normante che non dipende da me, di cui non sono proprietario. In questo senso sono vampirizzato, mi estraneo da me stesso.

In particolare, accedendo ai social network mi consegno a un processo di modellizzazione, di profiling: le corporation spremono senso (algoritmi) e producono valore (monetario) attraverso l’analisi dei comportamenti. In questo modo i social network spingono l’utente non a una formazione di sé, ma a un continuo self-branding, si è stimolati incessantemente a pubblicizzare le espressioni della propria anima secondo schemi precodificati, che letteralmente ci mettono incessantemente al lavoro (senza retribuzione) mascherando questo lavoro da gioco. Il lavoro gamificato a sua volta sfrutta l’idea di prendersi cura di sé e una serie infinita di dispositivi libidici, legati alla rappresentazione sociale del soggetto per metterlo al lavoro (gratuitamente), mascherando il lavoro da gioco. In sintesi, quello che accade nella pratica della relazione e della comunicazione attraverso i social network è essenzialmente l’annullamento della cura del sé che avviene proprio però facendo leva sul bisogno razionale ed emotivo che spinge l’essere umano a prendersi cura di sé attraverso il dialogo con se stesso. In secondo luogo, un momento di cura e di gioco viene mutato in uno spazio di lavoro. Occorre aggiungere che lo spazio in cui rendiamo visibile la nostra anima senza ombre, assecondando il diktat della trasparenza assoluta, collaboriamo volenterosamente alla trasformazione della “specie umana” in merce, esponendo noi stessi alla riduzione della nostra vita segreta in materia di consumo. Sotto certi aspetti, l’idea debordiana di Società dello spettacolo raggiunge con i social network il culmine, a partire dalla loro dimensione tautologica: quando facciamo log in accediamo in uno spazio formattato in cui la comunicazione si può svolgere solo all’interno di quegli schemi di formattazione che il network ha impostato. Tutto ciò che tenti di andare contro questo tipo di formattazione o non è possibile o viene escluso dal sistema stesso. In ogni caso quindi scivola sotto la soglia di esistenza, semplicemente l’altro in senso proprio non può esistere. Ciò che può esistere sono soltanto soggetti-machine-readable. La logica che domina i social network (e che tende a dominare la società nel suo complesso) è così sinteticamente descritta dal gruppo Ippolita:

In sostanza il privato dovrebbe tendere a diventare il più possibile pubblico (ma gestito da società private), l’identità è una e come tale va comunicata, l’anomalia è sintomo di ‘mancanza di integrità’, essere trasparenti ci rende persone migliori e rende anche il mondo un posto migliore. Secondo quanto ci viene detto, dunque, l’ideale per la nostra vita online sarebbe avere un’unica immagine del sé che vada bene per tutti, un profilo generale che armonizzi una pubblicità ben riuscita di noi stessi (un io lavorativo aggressivo, un io famigliare affettuoso, un io sessuale appetitoso, un io amicale empatico, un io sociale altruista...). Ecco che l’identità diventa una forma di auto-marketing, concetto che oggi si qualifica come self-branding in cui è ormai dato per assodato che siamo merce (Ippolita 2017, 263).

Rivoluzione estetica come rivoluzione politica

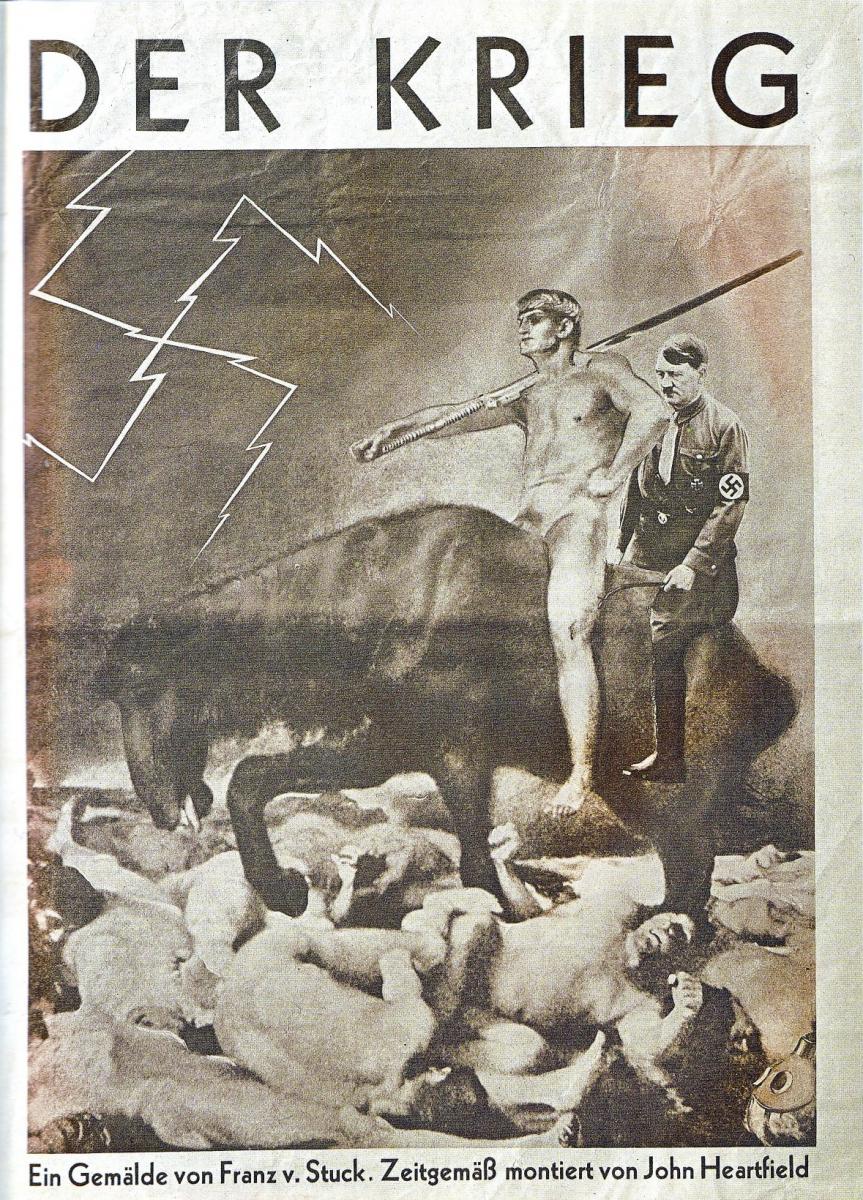

3 | John Hertfield, La guerra, copertina di "AIZ" 29 (27 maggio 1933).

Rispetto a questo scenario di mercificazione totale operata attraverso i media che sembra rinchiudere l’uomo in un’invisibile gabbia distopica, all’inizio del XX secolo le nuove possibilità estetiche che si offrivano all’uomo proprio grazie ai nuovi media sono state concepite sotto una prospettiva utopica, come chance politica. Proprio la rivoluzione estetica connessa ai nuovi media costituiva un’apertura per dare parola ai bisogni degli oppressi e ai sogni inespressi della vita dei singoli e delle comunità. Basterebbe pensare all’utilizzo della fotografia e del cinema da parte di tutte le avanguardie o alle pratiche artistiche e teoriche da parte degli autori della Bauhaus, così come all’utilizzo delle immagini in rapporto alle parole nei libri di Ernst Friedrich, Kurt Tucholsky, John Heartfield, Bertolt Brecht o Ernst Jünger. György Lukács nel 1913 sulla “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in un articolo dedicato all’Estetica del cinema, condensa questa idea in un’immagine:

La verità naturale del cinema non è legata alla nostra realtà. Nella stanza di un ubriaco i mobili stessi si muovono, il suo letto vola con lui oltre la città e se egli all’ultimo momento si afferra alla sponda del letto la camicia sventola intorno a lui come una bandiera.

Lukács afferma esplicitamente che il “tutto è possibile” è, per così dire, la “Weltanschuung del cinema”. E precisa: “in ogni singolo momento secondo la tecnica del cinema la realtà non è più contrapposta alla possibilità” (Lukács 1913). Il cinema è quindi lo spazio in cui l’uomo si esercita con nuove facoltà sensibili, che apre a nuovi scenari per l’immaginazione; e tutto ciò può essere finalizzato a dare forma nella realtà alla soddisfazione di bisogni repressi e a dare parola a chi non l’ha mai presa. Un nuovo rapporto tra immagine e parola è possibile e su questo nuovo rapporto si può costruire l’inizio di una nuova storia [Fig. 3].

Queste riflessioni sulla dimensione derealizzante e, in prospettiva, utopica, immaginativa, emancipatoria del cinema, sono sviluppate come noto da Moholy-Nagy in Pittura fotografia film (1926) e da Benjamin una decina d’anni dopo nel celebre saggio pubblicato postumo L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Per Benjamin la potenza delle immagini fotocinematografiche – con la loro forza derealizzante – consiste proprio nell’aprire uno spazio di congiunzione tra sensibilità, immaginazione e storia. La fotografia e il cinema “fanno a pezzi” la presunta realtà unica delle cose; questo tipo di immagini e lo sguardo connesso a tale dispositivo è strutturalmente priva di originale e non si riferisce mai passivamente a una realtà, ma opera attivamente con inquadrature, tagli di prospettiva, montaggi, assemblaggi, ecc. secondo molteplici prospettive con i frammenti della “realtà passata” che vengono ricomposti in nuove figure prive di un fondamento ultimo o di un modello su cui misurarsi. Per questa via estetica quella che era “la realtà” è riconsegnata all’uomo come un ammasso di frammenti che viene ricostruito attraverso la facoltà immaginativa sui bisogni e le aspirazioni dell’uomo.

Il tipo di immagine della realtà che il cinema mette in scena, resa possibile da una continua frammentazione della realtà “prima” in cui viviamo, mostra la limitatezza delle relazioni estetiche che caratterizzano le attività umane nella loro irripetibilità, sacralità, unicità. Benjamin osserva che proprio grazie a questa modalità estetica choccante, distruttiva ed estraniante lo sguardo fotocinematografico è in grado di porre noi stessi a distanza dalla realtà “prima”, e ciò ci consente di coglierne la dimensione contingente, storica e quindi modificabile. Lo sguardo fotocinematografico mette in atto sul piano sensibile l’annuncio nietzschiano che troviamo nel Crepuscolo degli idoli: “Come il mondo vero finì per diventare favola” (Nietzsche 1889, 46). Nel porci a distanza dalla realtà prima, in questo processo di derealizzazione, la logica del montaggio ci avvicina alla realtà seconda fondata sull’operatività e l’immaginazione dell’uomo. Lo choc nella prima realtà si rovescia in possibilità per una realtà seconda.

L’estraneazione rispetto a una rappresentazione auratica della realtà è il primo passo che l’uomo contemporaneo può compiere per riappropriarsi della realtà stessa in modo nuovo; quell’ordine delle cose che prima appariva separato dall’attività dell’uomo era caratterizzato da una sacralità che consegnava la realtà stessa a una dimensione trascendente e inattingibile per la libera azione dell’uomo. Ricordiamo che in una delle più nitide definizioni di aura Benjamin scrive: “l’apparizione unica di una lontananza, per quanto questa possa essere vicina” (Benjamin 1935-1936 [2012], 21). Su questo punto può essere d’aiuto riprendere la riflessione di Giorgio Agamben che ricorda come religio sia etimologicamente connesso a relegere, quindi da intendersi come “l’atteggiamento di scrupolo e di attenzione cui devono improntarsi i rapporti con gli dèi, l’inquieta esitazione (il “rileggere”) davanti alle forme” (Agamben 2005, 85). Religio designa, dunque, non certo ciò che unisce uomini e dèi, ma “ciò che veglia a mantenerli distinti” (ibid.). Alla religione, continua Agamben, “non si oppongono, perciò, l’incredulità e l’indifferenza rispetto al divino, ma la ‘negligenza’, cioè un atteggiamento libero e ‘distratto’ – cioè sciolto dalla religio delle norme – di fronte alle cose e al loro uso, alle forme della separazione e al loro significato” (ibid.). Pertanto, in questo contesto, la parola “profanare” significa: “aprire la possibilità di una forma speciale di negligenza, che ignora la separazione o, piuttosto, ne fa un uso particolare” (ibid.). È il “gioco” cui allude Benjamin ciò che permette un passaggio dal sacro al profano e che consente un uso umano e storico delle parole e delle immagini.

Benjamin concepisce i tratti ideologici, falsificanti e oppressivi che prima non eravamo in grado di distinguere. Con il cinema l’uomo ha la possibilità di portare a esplodere la banalità, le contraddizioni e i limiti che attraversano la “prima” realtà. Anzi, è l’idea stessa di “prima” realtà che può essere messa in crisi in quanto tale: la distruzione del riferimento all’originale, il superamento dell’immagine come mimesis della realtà aprono a un rapporto allo stesso tempo immaginativo e operativo tra uomo e mondo. Lo sguardo fotocinematografico diventa così per Benjamin allegoria di un mondo che l’uomo ha la possibilità di costruire in base alla propria capacità estetico-immaginativa, libera per la prima volta dal riferimento passivo a un essere o a un ordine di valori che preesistono rispetto all’attività dell’uomo stesso. Per questo Benjamin assegna un’importanza centrale al montaggio come elemento costitutivo dello sguardo fotocinematografico fino a rappresentare una potente allegoria estetico-politica: l’elemento choccante essenziale alla fotografia e al cinema si pone come elemento distruttivo del tradizionale rapporto mimetico dell’immagine rispetto alla realtà. Scrive Benjamin: “lo spazio di gioco più ampio è quello apertosi nel cinema” (Benjamin 1935-1936 [2012], 35, n. 10). Benjamin ritiene che le immagini cinematografiche ci appellino come segue: non esiste altra realtà rispetto a quella che si realizza attraverso la costruzione immaginativa e all’operatività dell’uomo; oggi l’immaginazione si è dotata di protesi sensibili, dobbiamo formarci esteticamente e sviluppare la nostra facoltà sensibile-immaginativa in conformità a quelle “innervazioni” che sono già operative nella nostra vita. Viceversa, chiunque oggi intenda riferirsi all’unicità, a una realtà ultima e stabile, non vuole altro che il vostro incantamento, il vostro sonno. In questo senso, l’immagine cinematografica è operativa nel senso che la realtà è consegnata alla facoltà immaginativa dell’uomo e ai suoi bisogni e così restituita alla sua azione libera.

È evidente che la prospettiva estetica benjaminiana ha senso se considerata nel rapporto dialettico che intrattiene con il polo politico della questione:

Il cinema serve a esercitare l’uomo in quelle appercezioni e reazioni determinate dall’uso di un’apparecchiatura il cui ruolo cresce quasi quotidianamente nella sua vita. Il rapporto con tale apparecchiatura gli insegna anche che l’asservimento al suo servizio farà posto alla liberazione attraverso di esso quando la disposizione di spirito dell’umanità si sarà adeguata alle nuove forze produttive rese accessibili dalla seconda tecnica (Benjamin [1935-1936] 2012, 26).

Alla dimensione emancipativa della seconda tecnica che ha nel cinema uno dei suoi primi organi sensibili è possibile accedere solo attraverso un processo rivoluzionario: “L’obiettivo delle rivoluzioni”, scrive Benjamin, “è quello di accelerare questo adeguamento (dell’umanità alle nuove forze produttive rese accessibili dalla seconda tecnica). Le rivoluzioni sono innervazioni della collettività, o più precisamente tentativi di innervazione della collettività nuova, storicamente inedita che ha i suoi organi nella seconda tecnica” (Benjamin [1935-1936] 2012, 26, n. 4). La possibilità di uno sviluppo completo della chance estetica prodotta dalle nuove tecniche di produzione delle immagini è consegnata alla capacità politica dell’uomo di sovvertire quella condizione di oppressione e sfruttamento che vige nel capitalismo degli anni trenta, così come nel capitalismo globalizzato contemporaneo. La “seconda tecnica” può essere allora definita come “un sistema il cui superamento delle forze elementari sociali rappresenta il presupposto per giocare con quelle naturali” (ibid.). All’idea che il lavoro e la tecnica possano essere solo forme dello sfruttamento e dell’esaurimento della natura e dell’essere umano, Benjamin replica riprendendo Fourier e Marx. Nel saggio di Benjamin emerge una visione della tecnica che non è caratterizzata dal dominio e dallo sfruttamento della natura quale giacimento da sfruttare, ma come “grembo in cui sono in germe inedite creazioni”; come ha osservato Mario Pezzella:

Fra la tecnica capitalista e quella ‘nuova’ non c’è continuità alcuna, sia pure nella modalità del rovesciamento, ma un salto discontinuo e qualitativo, che può essere prodotto solo dall’azione politica. Non è più lo sviluppo della forza produttiva a fornire il fondamento per una forma di vita liberata dal dominio, ma è la costituzione di un essere-in-comune rivoluzionario a determinare le condizioni di possibilità in cui diviene pensabile un uso liberatorio della scienza (Pezzella 2017).

Formarsi esteticamente al nuovo sguardo foto-cinematografico rende possibile riprendere la parola sul movimento della storia, almeno a livello estetico. Appropriarsi della sfera estetica in cui siamo immersi significa riappropriarsi del diritto di parola e di azione sul movimento storico, e tale diritto passa appunto per la sfera delle immagini.

Dalla realtà alla simulazione

Troppo poco ci è rimasto della forza interpretativa di Benjamin, capace di leggere le modificazioni di ordine estetico alle possibilità dell’uomo di dare forma a una nuova storia e di interpretare l’affermarsi dei nuovi media come il possibile inizio di una politica rivoluzionaria. Oggi alle nostre orecchie, indubbiamente, suona molto più familiare la critica radicale al sistema dei media e delle immagini di Jean Baudrillard. In Baudrillard la forza utopica connessa ai nuovi media si è del tutto esaurita, al punto che si è rovesciata nel suo contrario, finendo per imporsi a noi come un labirinto di specchi privo di uscita. Il montaggio non è liberazione della sfera sensibile dell’uomo, né è allegoria di una chance emancipatoria sul piano politico, bensì il collasso di ogni possibile opposizione all’iper-realtà in cui siamo immersi. Nello Scambio simbolico e la morte (1976) Baudrillard scrive: “il processo contraddittorio del vero e del falso, del reale e dell’immaginario, è abolito in questa logica iperreale del montaggio […]. Nulla è più vero, nulla è più falso […]. Vero? Falso? Indecidibile […]. Questa indicibilità è tipica di tutti i processi di simulazione” (Baudrillard [1976] 1979, 76, 78). Ogni nostro pensiero e ogni nostra attività sono segnati da un processo che Baudrillard chiama simulazione, ovvero la neutralizzazione di tutte le polarità e di tutte le contraddizioni dialettiche che hanno costituito la struttura stessa della storia. La simulazione è l’abolizione di ogni referenzialità, è l’invalidazione dei criteri di valore, del “giudizio morale, estetico pratico” all’interno del nostro sistema di immagini e segni, di cui per Baudrillard i nuovi media sono veicolo. Così Baudrillard definisce la simulazione:

Simulazione, nel senso che tutti i segni si scambiano ormai tra di loro senza scambiarsi più con qualcosa di reale […]. Tutto diventa indecidibile: è l’effetto caratteristico della dominazione del codice, che ovunque riposa sul principio di neutralizzazione e di indifferenza. Questo è il bordello generalizzato del capitale, il bordello della sostituzione e della commutazione (ivi, 18 e 20).

Tutti gli eventi sono ridotti a segni e con ciò diventano compatibili con tutti i contesti, in quanto non rinviano più ad alcunché di reale, perdono il loro peso e la loro polarità storica. Così, tutto diviene compatibile con tutto. Ogni evento ha esaurito la propria forza di orientamento storico, e quindi è destituito dalla possibilità di avere qualsivoglia attrito con la realtà. Ciò per Baudrillard dipende dalla riduzione di tutti gli eventi storici a un insieme di segni perfettamente riutilizzabile all’interno del sistema capitalistico. In sintesi: la simulazione rende commutabile ciò che era contraddittorio, piega al consenso ciò che esprimeva contraddizione, lavora di lima sulle forze della storia fino a trasformarle in un prodotto ornamentale compatibile con la società dello spettacolo. Con l’annullamento di ogni riferimento referenziale, ogni forma di giudizio (e ancor più di riflessione critica) diviene infondata, fino a farla apparire insensata. In modo diverso rispetto al passato le immagini simulatorie, i simulacri si confondono in un universo iper-reale che non si sovrappone e non si oppone alla realtà, ma a essa si sostituisce, pezzo per pezzo. In questo contesto simulatorio il rapporto tra parole e immagini è sotto il segno di una continua proliferazione di non-senso che incrementa la forza e la velocità dello stesso processo di simulazione. In questo universo iper-reale tutto può diventare compatibile con tutto, perché l’unico criterio di valore e di esistenza consiste nella proliferazione dell’iper-realtà mediatica.

Questa svolta simulatoria nell’iper-reale si fa largo nello spazio tra realtà e immaginazione fino a prenderne il posto. Iper-realtà significa esaurimento della realtà in quanto consunzione dell’immaginazione o viceversa. Iper-realtà significa anche eccesso di realtà che conduce a uno “sterminio delle illusioni”. Il richiamarsi a qualsiasi ideale – esterno alla iper-realtà mediatica – è per Baudrillard un gesto troppo debole in un universo che è ri-montabile e ri-manipolabile illimitatamente e all’interno del quale nulla può ancora avere un senso referenziale, senza che possa incidere per trasformare la storia. Non ci muoviamo più nella tragedia della storia, ma stiamo immobili nell’estasi della comunicazione.

“Farla finita con la fine”

Dobbiamo dunque rassegnarci a sopravvivere nell’eterno presente dell’estasi della comunicazione? Certo, le analisi di Baudrillard restituiscono una fenomenologia ricca del mondo in cui sopravviviamo e permettono di comprendere con quali modalità il “medium sia passato nella vita, diventata ormai un rituale ordinario della trasparenza”. Lo spazio di libertà dei singoli si esaurisce, siamo consegnati a un susseguirsi di immagini che non hanno alcun senso, se non quello di farci rimbalzare all’interno dei diversi settori della società della mercificazione e dello spettacolo generalizzato. Ma una critica, qualsiasi critica che non sia in grado di disegnare una linea tra ciò che ci opprime e ciò che si immagina come redenzione, non può definirsi tale. Adorno in un celebre passo di Minima moralia, scriveva:

La filosofia, quale solo potrebbe giustificarsi al cospetto della disperazione, è il tentativo di considerare tutte le cose come si presenterebbero dal punto di vista della redenzione. La conoscenza non ha altra luce che non sia quella che emana dalla redenzione sul mondo: tutto il resto si esaurisce nella ricostruzione a posteriori e fa parte della tecnica. Si tratta di stabilire prospettive in cui il mondo si dissesti, si estranei, riveli le sue fratture e le sue crepe, come apparirà un giorno, deformato e manchevole, nella luce messianica (Adorno [1951] 1994, 304).

Una teoria critica – ma più in generale qualsiasi forma di conoscenza – che non sappia immaginare una redenzione e che non possa indicare una via utopica non è giustificata, perde il suo senso, non ha ragion d’essere e in ogni caso è svuotata del suo valore critico per scivolare nella sfera della mera amministrazione dell’esistente. Oggi osserviamo come le sedicenti teorie critiche si siano mutate anch’esse – più o meno consapevolmente – in modalità di esaurimento dell’immaginazione, in tecniche e di sfinimento della potenzialità dei singoli, perché non sono più capaci di scegliere, di indicare una via altra, per quanto questa possa essere difficilmente immaginabile o praticabile. La conoscenza non è giustificata e ancor più non è tale se non sa scegliere, se non sa decidere.

Alain Badiou in Metafisica della felicità reale (2015) richiama il pensiero a “farla finita con la fine” (Badiou [2015] 2015, 35). E spiega: “farla finita con la fine presuppone la presa di una decisione” (ibid.). È questa “critica” (etimologicamente: “scelta”, “decisione”) che intende “farla finita con la fine” che continua per lo più a mancare. Da un lato la politica non esiste più in senso stretto, esiste una gestione amministrativa che esaurisce ogni aspetto dell’esistenza degli individui e delle comunità: al di fuori del circolo di produzione e di consumo non c’è nulla. Ognuno di noi è consegnato a un’amministrazione dell’esistente che elimina di fatto la politica, tagliando alla radice ogni scelta o decisione attraverso la ripetizione del mantra divenuto celebre fin dai tempi di Margaret Thatcher: There is no alternative. Dall’altro, il pensiero si chiude in una critica che appunto non è più tale, perché priva della capacità di offrire prospettive utopiche, incapace di scegliere, sempre più ripiegata su un atteggiamento nostalgico o di autocommiserazione.

Eppure proprio l’arte e la filosofia del passato ci insegnano che il soggetto ha sempre la possibilità di stare all’altezza dell’assoluto, nell’“elemento teso e paradossale della scelta” (ibid.), come scrive Badiou. Dalle false apparenze di cui sono schiavi i prigionieri della caverna platonica, per passare alle diverse tipologie di idoli contro cui combatteva Francesco Bacone, e ai capovolgimenti della realtà che caratterizzano le “rappresentazioni ideologiche” su cui lavora Marx, fino alla capacità di Benjamin di saper leggere nell’epoca della mobilitazioni delle masse per la dittatura nazifascista i nuovi media come spazio di formazione dei singoli e di emancipazione delle masse, non è forse questo il terreno su cui si muove il pensiero da sempre? Tutto ciò contro la moderazione contrattualistica che pervade ogni ambito delle nostre esistenze e che finisce per consegnarci a un cattivo eterno ritorno dell’identico, come se tutto fosse già deciso, come se non vi fosse davvero alcuna alternativa allo stato di cose in cui ci troviamo.

4 | Uno dei 4 fotogrammi scattati dal membro del Sonderkommando Alex durante i massacri del luglio 1944 ad Auschwitz.

Sono proprio le situazioni di un passato anche recente che ci possono indicare che quella condizione di diffusione degli idoli fino a una mancanza di attrito e da un vuoto di krisis – rappresentata per noi oggi dal nostro essere immersi in un processo simulatorio 24/7 – in fondo è una condizione con cui l’uomo si confronta da sempre, anche se di volta in volta appare in forme inedite. Quanto fu difficile per gli antifascisti italiani o per i resistenti di tutta Europa articolare un pensiero che si opponesse al progetto di un Reich millenario? Quale radicale assunzione di responsabilità, quale forza immaginativa furono necessarie per articolare un pensiero e farlo vivere in quelle condizioni di controllo e oppressione per noi divenute concepibili solo grazie alle testimonianze di coloro che appunto hanno saputo immaginare e costruire una realtà politica differente? Come fu possibile per il membro del Sonderkommando Alex riuscire a mettere in quattro immagini sfocate tutto il proprio coraggio di resistere, dare corpo alla propria libertà, scattando le uniche testimonianze che ci sono rimaste del campo di sterminio di Auschwitz durante l’inferno dei massacri del luglio 1944? [Fig. 4]. Questi quattro fotogrammi ci mostrano come sia possibile articolare un pensiero per immagini, prendere parola con quattro fotografie scattate di nascosto mentre si compiono i crimini più efferati. In queste immagini continua a risuonare con forza come sia possibile decidere contro i fatti, contro ogni realismo, contro ogni pigro pessimismo.

“Nessuno muore così povero da non lasciare nulla in eredità” scriveva Walter Benjamin, riattualizzando un passo di Pascal (Benjamin [1936] 1962, 263). E noi come possiamo accogliere la preziosa eredità di Benjamin? Un’eredità che, come ha scritto Georges Didi-Huberman, nasceva nella consapevolezza che le “quotazioni dell’esperienza” fossero crollate, ma che pure quel “crollo è ancora esperienza, cioè contestazione, nel suo stesso movimento del crollo subito” (Didi-Huberman [2009] 2010, 86) [Fig. 4]. Uno dei modi in cui possiamo accogliere l’eredità di tutti quegli autori che hanno pensato all’inizio la storia delle immagini tecniche, delle immagini di massa, è tornare a cercare le vie attraverso cui è possibile oggi ridare senso al rapporto tra parole e immagini, trovare come le immagini siano chance di un discorso politico. Una preziosa indicazione proviene dal pensiero di Pietro Montani, che invita a trovare nella ibridazione di reale e finzionale come caratteristica costitutiva delle immagini tecniche non una chiusura, ma appunto una chance conoscitiva e allo stesso tempo politica. Scrive Montani:

[…] la mediazione testimoniale del cinema trae la sua forza dal presupposto secondo cui solo muovendo da un confronto attivo tra le immagini si possa rendere giustizia all’alterità irriducibile del mondo reale e alla testimonianza dei fatti, mediatici e non, che vi accadono. Se è vero, insomma, che il mondo è saturo di immagini, allora il tratto elaborativo della visione, ciò che ne riqualifica la capacità di dire il vero, non dovrà vertere sul rapporto immagine-mondo, bensì sul rapporto tra le immagini, ma solo in quanto – e il punto è decisivo – in questa differenza e in questo dialogo ne va anche, ed essenzialmente, del riferimento al mondo (Montani 2009, 18).

4 | Particolare della videoinstallazione di Harun Farocki Parallel I-IV, 2012.

È necessario uscire dalla falsa alternativa tra la pretesa che l’immagine possa condurre a una “presa diretta” della realtà e, dall’altro, la posizione postmodernista secondo cui il mondo reale sarebbe inattingibile perché il suo posto è stato preso dai simulacri, è stato occupato dal virtuale. Se si opera sul rapporto tra le immagini, se si produce discorso tra le immagini, è ancora possibile dare forma ad azioni nella storia: è quindi possibile una politica.

Riferimenti bibliografici

- Adorno [1951] 1994

Th. W. Adorno, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa [1951], ed. it. a c. di R. Solmi, Torino 1994. - Agamben 2005

G. Agamben, Profanazioni, Roma 2005. - Badiou [2015] 2015

A. Badiou, Metafisica della felicità reale [2015], tr. it. di I. Bussoni, Roma 2015. - Baudrillard [1976] 1979

J. Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte [1976], Milano 1979. - Benjamin [1935-1936] 2012

W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica [I versione dattiloscritta 1935-1936], in Id., Aura e choc. Saggi sulla teoria dei media, tr. it. di A. Pinotti e A. Somaini, Torino 2012. - Benjamin [1936] 1962

W. Benjamin, Il narratore. Considerazione sull’opera di N. Leskov 1936], in Id., Angelus novus, tr. it. di R. Solmi, Torino 1962. - Didi-Huberman [2009] 2010

G. Didi-Huberman, Come le lucciole. Una politica delle sopravvivenze [2009], tr. it. di C. Tartarini, Torino 2010. - Foucault [1988] 1992

M. Foucault, Tecnologie del sé [1988] a cura di L.H. Martin, H. Gutman, P. Huttun, tr. it. di S. Marchignoli, Torino 1992. - Ippolita 2017

Ippolita, Tecnologie del dominio. Lessico minimo per l’autodifesa digitale, Milano 2017. - Lukács 1913

G. Lukács, Gedanken zu einer Ästhetik des Kino, “Frankfurter Allgemeine Zeitung” 251 (10. September, 1913). - Montani 2009

P. Montani, La funzione testimoniale delle immagini, 2009. - Nietzsche 1889

Fr. Nietzsche, Götzen-Dämmerung oder wie man mit dem Hammer philosophiert, Leipzig 1889. - Pezzella 2017

M. Pezzella, La teologia del denaro in W. Benjamin: il debito, “Consecutio rerum. Rivista critica della postmodernità” I, 2 (aprile 2017).

English abstract

What is the relationship between words and images? How has it changed since the birth of photography and cinema? How do words and images work when we use social networks? In the first half of 20th century, philosophers and artists acknowledged that the new media could represent an aesthetic and political opportunity. Nowadays, we can watch the ruinous consequences of the expanding, non-stop process of 21st century hyperreality. Should we think that photography, cinema and the new media are instruments of the contemporary intensified, ubiquitous consumerism and of the emerging strategies of control and surveillance? We probably have to look back at artists and philosophers like Moholy Nagy and Walter Benjamin in order to learn how to find new relationships between words and images.

keywords | Images; Social networks; Philosophy; Hyperreality; Moholy Nagy; Walter Benjamin.

Per citare questo articolo / To cite this article: M. Guerri, “Farla finita con la fine”. Per un nuovo rapporto tra immagini e parole, “La rivista di Engramma” n. 150 vol. 1, ottobre 2017, pp. 651-666| PDF