Vermeer is back! Il peso dell'assenza misurato in parole

Sophie Calle per Isabella Stewart Gardner

Antonella Huber

English abstract

Je serais bien en peine de dire où est le tableau que je regarde. Car je ne

le regarde pas comme on regarde une chose, je ne le fixe pas en son lieu,

mon regard erre en lui comme dans les nimbes de l'Être, je vois selon ou

avec lui plutôt que je ne le vois [1].

M. Merleau-Ponty

Come trattenere il tempo? Questa domanda prima d’ogni altra cosa sembra accomunare il progetto collezionistico e di auto rappresentazione di Isabella Stewart Gardner con la cifra autobiografica del lavoro artistico di Sophie Calle.

Tra il presente e il futuro, dice Valéry, si erge il passato quale margine insuperabile e la memoria non è un’accumulazione ma una costruzione (Valéry, 1988, 469-522). Dunque come costruire la memoria? In tempi diversi e con modalità distanti le due figure si cimentano in una personale quanto empirica ricerca di immortalità, riscattata dal potere della narrazione e affidata alle seduzioni della visione. Poi un giorno il caso ne incrocia le strade.

1. An Intimate Display

Ce que j'essaie de vous traduire est plus mystérieux, s'enchevêtre aux

racines mêmes de l'être, à la source impalpable des sensations [2].

J. Gasquet, Cézanne

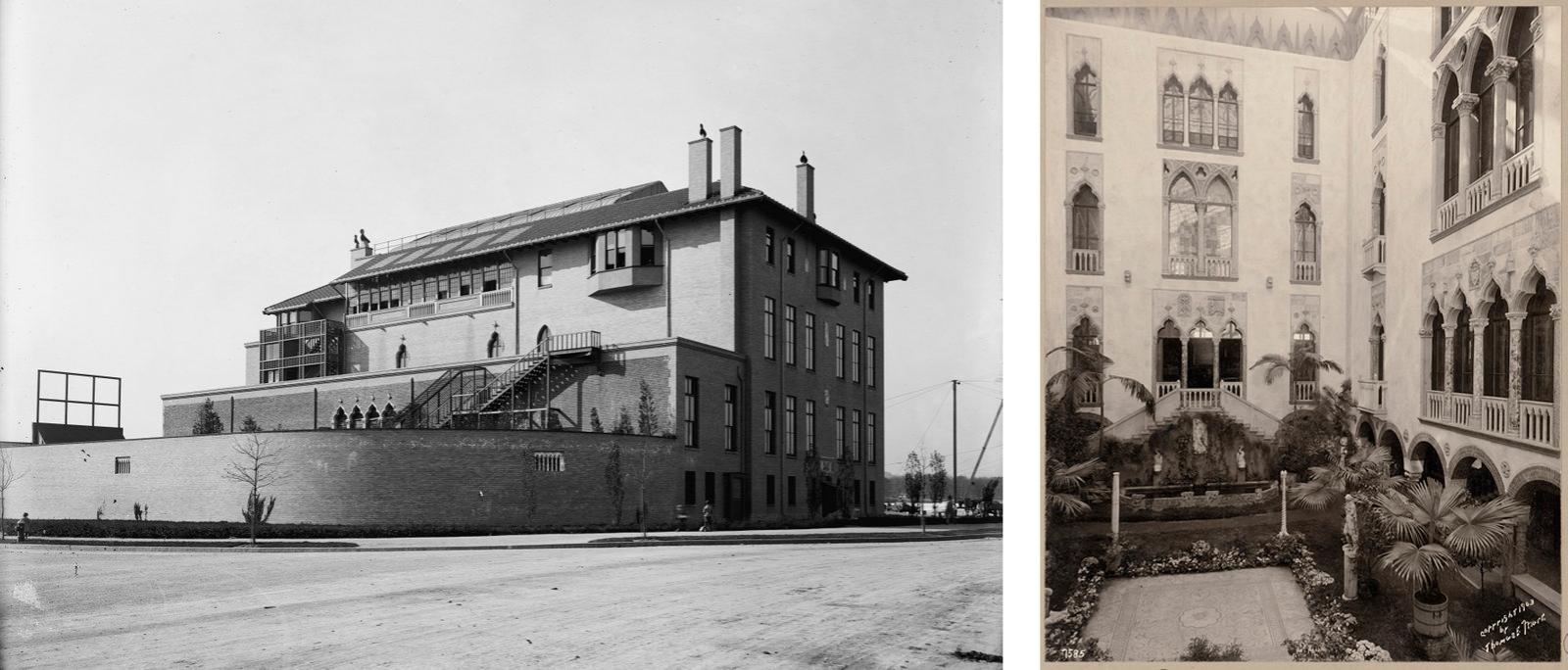

Raccontano le cronache che la notte del 31 dicembre 1902 nella inamena e quasi disabitata parte di Boston occupata da vasti terreni un tempo paludosi, si materializza Fenway Court, la visionaria dimora che Isabella Stewart Gardner ha caparbiamente voluto costruire a imitazione del veneziano palazzo Barbaro affacciato sul Canal Grande (The Boston Daily Advertiser, 2 January 1903).

1 | Fenway Court nel 1903, prospetto esterno da sud e corte interna vista dall’ingresso.

Le cronache raccontano anche che fino al fastoso ballo inaugurale di quel Capodanno di inizio secolo, il palazzo in costruzione è accuratamente nascosto alla vista, celato come ancor’oggi dietro un’alta muraglia di mattoni e una anonima facciata di ben quattro piani. L’ingannevole guscio di un segreto custodito gelosamente al punto che, prima della festa, per provare l’acustica della sala da musica sono invitati i bambini ciechi dell’Istituto Perkins. Nessun giornalista tra gli ospiti, solo alcuni sotto mentite spoglie travestiti da orchestrali o camerieri riescono ad assistere al trionfo della raggiante padrona di casa. Ieratica, ritta alla sommità dello scalone a ferro di cavallo, la sessantaduenne Isabella accoglie l’omaggio della città, emanando lo stesso turbamento causato dal ritratto realizzato nel 1880 dall’amato John Singer Sargent e presto celato al pubblico per espressa volontà del marito. Del ritratto fa scandalo non tanto il corpo minuto ben serrato in un lungo abito nero, la scollatura profonda, le corte maniche che rivelano spalle e braccia bianchissime o la vita stretta segnata da un doppio filo di perle, ma lo sguardo fiero che guarda dritto negli occhi, incorniciato dal rosso scozzese della chioma acconciata semplicemente e per contrasto dall’aureola orientale del tessuto arabescato che fa da sfondo: una santa medievale, fu detto, in abito da sera (Saarinen 1958, 25-55).

2 | Fenway Court, la Gothic Room nel 1926, sullo sfondo il ritratto di Isabella Stewart Gardner di J. S. Sargent del 1880.

Dopo il concerto magicamente si schiudono le porte a specchio della sala e appare la corte interna: nel gelido inverno bostoniano, tra lanterne giapponesi e mosaici romani, un giardino lussureggiante accoglie gli ospiti con i profumi, i colori e le atmosfere di vagheggiate terre lontane baciate dal sole. Centinaia di candele ardono negli ambienti che circondano il cortile, agli occhi attoniti dei visitatori appare un mondo ignoto, magistralmente architettato fatto di crocifissi gotici, bronzi cinesi, velluti del Rinascimento, bassorilievi, sculture, ceramiche e vetri, autorevole corona di quadri antichi di una qualità pressoché sconosciuta agli americani del tempo.

3 | Fenway Court nel 1903: a sinistra la Chinese Room, accanto al camino il ritratto di Isabella Stewart Gardner di Anders Zorn del 1894. A destra la Early Italian Room che affaccia sulla Raphael Room.

A partire dal giorno seguente, 1 gennaio 1903, al modico prezzo di un dollaro, Mrs. Gardner apre al pubblico il suo personale e preziosissimo mondo e per ventidue anni ne osserva i movimenti e le estasiate reazioni dall’alto dei suoi appartamenti all’ultimo piano. Fino al giorno della sua morte, il 17 luglio 1924, interviene nell’allestimento per perfezionare, completare, definire ogni dettaglio. La cappella spagnola, dove la sua salma viene esposta per il cordoglio cittadino, è l’ultimo tassello: terminata nel 1916, a dispetto del nome è lo scenario inatteso di un’azione teatrale. Sul fondo il grande quadro di Sargent, El Jaleo, mostra una giovane donna in lungo abito bianco danzare sfrenatamente, incorniciato da un arco moresco e illuminato dal basso, suggerisce meglio l’atmosfera di una taverna gitana che non quello di una chiesa.

Del resto “c'est mon plaisir” Mrs. Gardner vuole sia scritto nello stemma di Fenway Court, progettato insieme all'artista Sarah Wyman Whitman, sotto la severa sagoma di una fenice immortale, e i suoi devoti parlano di lei come di una divinità, dissipatrice della tetra malinconia, rianimatrice di cadaveri, rallegratrice generale (“A gloom dispeller, corpse-reviver, general cheerker-up” [Saarinen 1958, 32]).

Il suo criterio espositivo è apparentemente insensato quanto seducente, monumentale e intimo insieme, non una semplice velleità di arredo ma un’impresa a suo modo etica di grande rappresentazione “for the education and enjoyment of the public forever”. Fenway Court, né casa né museo, prende forma secondo la logica compositiva del piacere e del compiacimento.

Portati in uno spazio artificiale e autentico al tempo stesso, più di duemilacinquecento oggetti ignorano la differenza dei tempi, concatenati gli uni agli altri in chiave squisitamente estetica. Sospeso ogni valore di origine e contesto, l’accostamento dei dipinti, dei tessuti, degli arredi, delle sculture provenienti da culture ed epoche diverse devono scatenare nel visitatore solo un indefinito vortice di emozioni. Ogni elemento è in qualche modo costretto ad abbandonare la sua storia a favore della sua forma e questo non solo per le parti interne, secondo una logica di ambientazione in stile assai di moda, ma in maniera ancor più singolare per definire l’impianto della forma esterna. Un palazzo veneziano a pieno titolo composto di stralci architettonici autentici: pavimenti, pietre, ferri battuti, archi, pilastri, colonne, porte e finestre, un arsenale completo pazientemente acquistato è fuso insieme secondo una visione personalissima e assoluta.

Every element that has entered into it has gone to produce a new form, the features of which stand for the type of everything that makes a part thereof (Baxter 1904, 362).

Tra il frammento e il tutto di cui è parte, tra l’oggetto esposto e ciò che esso era (destinazione, contesto, cultura) si consuma una sorta di rovina della funzione, di slittamento semantico irreversibile. Isabella Stewart Gardner con assoluta libertà interpretativa e notevole capacità compositiva interviene sulle forme rendendole docili al suo disegno, in un processo di senso inverso a quello proprio del museo e dell’archivio.

Arts takes shape, the impression of loneliness produced by the present isolation from other structures will disappear (Baxter 1904, 363).

Ogni musealizzazione introduce sempre una differenza nella natura stessa dell’opera, che risulta essere meno di se stessa poiché deprivata ma anche molto più di se stessa, perché normalmente più visibile, meglio illuminata, meglio conservata. A Fenway Court l’opera si piega a un disegno più complesso che pone la parte subordinata al tutto, senza alcuna pretesa di obiettività, per contribuire alla definizione di una nuova teoria del gusto, secondo i dettami di quello che a pieno titolo viene definito The Aesthetic movement. Sedotta dal motto “Art for art's sake”, la Gardner concepisce per sé un paradigma di stile capace di trasmettere un’idea di bellezza senza tempo, un luogo letterario in cui vivere come l’eroina di un romanzo, come la Millie Theale di The Wings of the Dove, che Henry James disegna su di lei con appassionata dedizione.

Ma ogni opera per essere tale ha bisogno di un pubblico e a Isabella non basta quello delle feste: sia esso la nutrita corte di amici artisti e intellettuali o l’invidiosa Upper class bostoniana, conservatori aristocratici di modesto lignaggio, ricchissimi borghesi, commercianti e speculatori edilizi. Isabella vuole il pubblico del museo, perché come ricorda Déotte è il museo che inaugura l’estetica, è nel suo spazio singolare che si sperimenta l’apoteosi della visibilità e la vertigine della mescolanza.

Le musée inaugure l’esthétique: la communication sans limites des œuvres et donc leur reproduction, la publicité de l’art, la capacité de chaque œuvre d’être un objet pour la faculté de goût de chaque sujet, c’est-à-dire la capacité critique de juger une œuvre singulière dans un horizon d’universalité. Le musée est donc une pièce essentielle dans une nouvelle définition de la culture (Déotte 2001, 15).

All’epoca, il museo è lo spazio pubblico per eccellenza, primo luogo di cultura, rivale trionfante del teatro, della biblioteca e della chiesa, “truchement indispensable entre le public et la peinture, cadre moderne de l’accès à l’art” (Compagnon 1999, 1).

A Boston Il grande Museum of Fine Arts è appena inaugurato, come a Philadelphia il Pennsylvania Academy of the Fine Arts, e a New York il Metropolitan.

Ma a Fenway Court, più ancora che in un museo vero e proprio, la convergenza di una molteplicità materiale eterogenea e instabile è risolta armonicamente in un’unica forma dall’azione visionaria del collezionista che ingaggia con il tempo la sua personale battaglia (cfr. Rella 1982). Nel testamento Mrs. Gardner lascia i mezzi per assicurare a Fenway Court una vita oltre la sua, con disposizioni di gestione molto precise, nulla deve essere modificato, anche i fiori del giardino sono rigidamente codificati e il passaggio delle stagioni ne reitera le versioni approvate, come cartoline illustrate. La volontà è chiara e precisata nel dettaglio; tutto viene lasciato nelle mani di un manipolo di fedeli e dei loro discendenti, con l’ordine di farne un museo pubblico “senza limiti di tempo”, dice il testamento (Calle 2000 vol 3, s.p. [8 e 9]).

In realtà il limite è proprio il tempo, quello di tutti, quello della morte, e per il tempo che segue nessuna opera, nessun oggetto potrà essere non solo spostato o rimosso ma neppure aggiunto, pena, come in un incantesimo, la dissoluzione del tutto, la dispersione e la vendita di ogni cosa da affidare all’imparzialità del presidente dell’Harvard College.

Lo scenario dell’attimo prima dell’ultimo respiro deve restare inalterato, una vita in stato di arresto, uno stilleben dilatato e tridimensionale dove non è permesso alla pera di marcire o alla goccia di sangue di cadere.

“Rianimatrice di cadaveri” in vita, con la morte di Isabella tutto cambia inevitabilmente; l’organismo delicato della creatura, così faticosamente assemblato, si irrigidisce come fosse un corpo cadavere anch’esso, tanto determinato quanto finito. Smarrita l’impronta calda e viva della mano che agisce e quello “statuto antropologico” degli oggetti che ne attualizza costantemente il senso attraverso lo sguardo attento del collezionista, ogni soffio vitale è sospeso, da lei stessa interrotto. La storia che segue è la gestione sacralizzante delle spoglie imbalsamate, il rischio quello di un’ostensione sbiadita ancorata a radici sempre più evanescenti.

Niente cambia all’apparenza ma tutto cambia in realtà e il museo, pur fedele alla consegna, fa i conti con una diversa modalità di frequentazione e con una miriade di novità in termini di comunicazione e di organizzazione, tanto da decidere nel 2009 la contrastata demolizione della rimessa per le carrozze progettata dalla stessa Gardner per far posto a una nuova ala. Un edificio moderno di quattro piani, rivestito in rame, un’aggiunta di oltre seimila metri quadrati a opera di Renzo Piano e costata centodiciotto milioni di dollari. Dopo accese discussioni e non pochi problemi di natura legale, i Trustees decidono di approvare l’ampliamento in ragione dei duecentomila visitatori all’anno, contro gli appena duemila dei tempi della Gardner, che ben più di velleità allestitive mettono a rischio la sopravvivenza dell’edificio e delle collezioni.

Mrs. Gardner non poteva prevedere l’esponenziale crescita del pubblico e le inevitabili conseguenze, ma ancor meno poteva concepire il pensiero che a violare l’ordine magico dei suoi interni potessero essere i ladri.

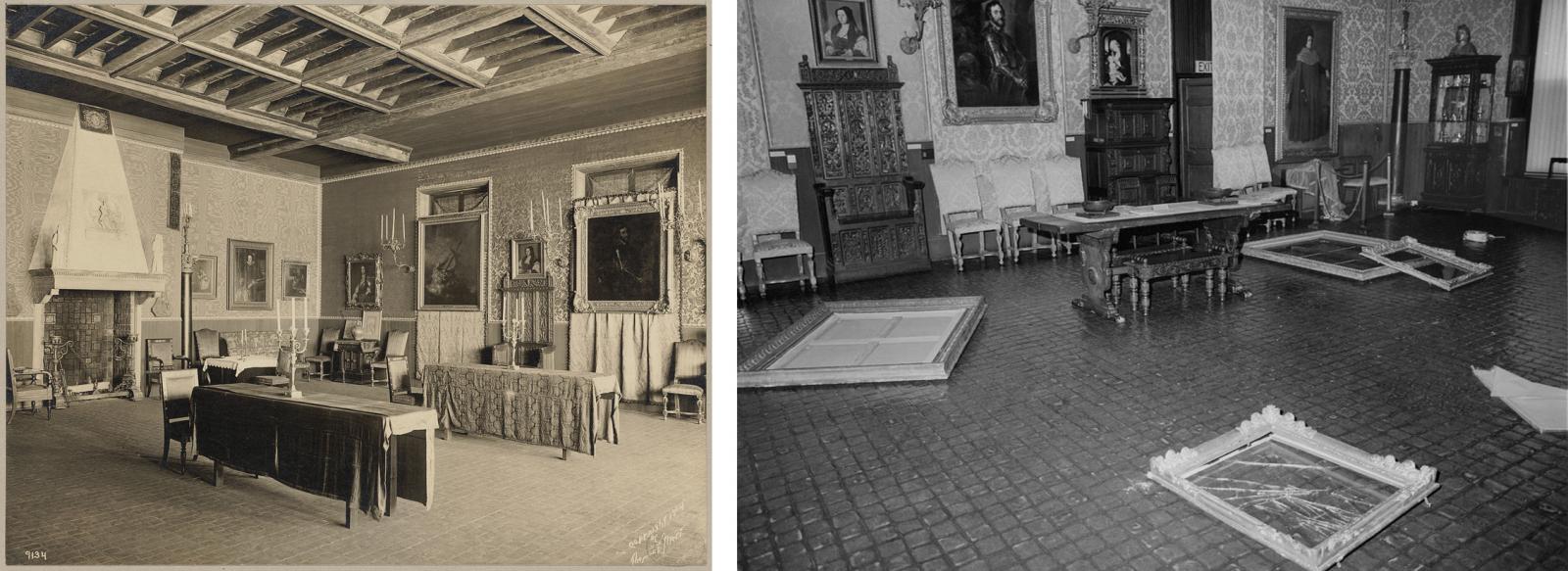

4 | Fenway Court: a sinistra la Dutch Room nel 1903, a destra nel 1990, subito dopo il furto con le cornici delle opere rubate abbandonate sul pavimento.

2. A thorny problem: la cornice vuota

La nostra vita è interamente fondata sul sopravanzamento degli

avvenimenti. La sorpresa è una sorta di eccezione, di male, di illegittimità.

P. Valéry

La notte del 18 marzo 1990 due uomini vestiti da poliziotti entrano nel museo, rubano tredici opere, tra cui un Vermeer, due Rembrandt e cinque disegni di Degas. Valore assicurativo cinquecento milioni di dollari, inestimabile la perdita. A quasi trent’anni di distanza il caso è ancora irrisolto e come di un lutto il museo ne fa memoria ogni anno. Così nella triste data di anniversario del 2013, l'agente speciale dell'Fbi di Boston, Richard DesLauriers, dichiara che dopo ventitré anni di indagini i ladri sono stati identificati ma le opere restano disperse e introvabili, messe in vendita probabilmente già da molti anni tra il Connecticut e la Pennsylvania. Il procuratore federale Carmen Ortiz specifica inoltre con desolata rassegnazione che i due ladri non possono essere perseguiti per il crimine commesso, essendo caduto in prescrizione e che potrebbero finire nei guai solo gli attuali possessori delle opere o i mediatori della vendita. Il museo dal canto suo non si arrende, ribadisce l'offerta di cinque milioni di dollari (oggi arrivata a dieci) a chiunque sia in grado di dare informazioni significative, mentre la direttrice con materna sollecitudine continua a fornire periodiche informazioni su come conservare le opere, suggerendo indici di temperatura e umidità agli ignoti e forse indifferenti possessori (cfr. https://www.fbi.gov/news/stories/5-million-reward-offered-for-return-of-stolen gardner-museum-artwork).

Al museo non restano che alcune cornici vuote abbandonate sul pavimento. Pietosamente raccolte e restaurate, dopo qualche anno si decide di riposizionarle secondo l’allestimento originario. Un gesto dovuto, forse, ma dall’effetto impressionante: la definizione di quei volumi precisi domina le sale, come finestre aperte all’apparenza solo sui broccati della tappezzeria o su un ben più inquietante fondo nero.

Le cornici vuote così musealizzate sono di per sé la più evidente e forse irreversibile alterazione dell’allestimento originario, una breccia aperta nella rigida teca che interroga i curatori su un accadimento non previsto nel dettagliato testamento; quel vuoto è uno spazio altro, generato inaspettatamente, da colmare senza istruzioni, un imprevisto misterioso sfuggito allo sguardo retrospettivo e pietrificante di Isabella/Medusa.

Se la cornice “postula costantemente un quadro per il suo intimo, fino al punto che, quando le manca, deve trasformarsi in quadro ciò che vi si vede attraverso” (Ortega y Gasset 1997, 222), potremmo chiederci cosa farebbe Isabella Stewart Gardner se fosse ancora viva, quale riempimento suggerirebbe, dato che “la relazione fra l’uno e l’altra è essenziale e non fortuita” e possiede pienamente “il carattere di un'esigenza fisiologica” (Ortega y Gasset 1997, 222 e 223).

In termini percettivi la cornice è un chiaro segno di coinvolgimento, di fronte all’opera, così definita e accuratamente isolata dallo spazio del contesto; lo spettatore è interpellato ad agire: sosta, scruta, si muove avanti e indietro per trovare la chiave di accesso alla visione.

Frontiera delle due regioni, serve per neutralizzare una breve striscia di muro e serve da trampolino che lancia la nostra attenzione sulla dimensione leggendaria dell'isola estetica (Ortega y Gasset 1997, 225).

Né abito né ornamento in senso stretto, secondo Ortega y Gasset, in relazione all’opera la cornice è abito in senso lato, transitivamente le attribuisce una forma, intransitivamente ne misura la presenza e nella pratica espositiva degli spazi museali, suggerisce una sorta di habitus, uno schema percettivo capace di generare comportamenti regolari e attesi (Bourdieu, 1983, 173-228).

Finestra, soglia, sipario essa chiude ed esclude ma al tempo stesso invita, è un diaframma fisso che misura lo spazio e il tempo della rappresentazione (Simmel, 1997, 208-217).

Nella letteratura filosofica dell’ultimo secolo tanto è stato scritto sulla cornice e sulle sue funzioni in relazione all’opera, ma cosa accade se la rappresentazione si apre su un’opera assente o meglio se l’immagine focale non è che il muro che la accoglie passato di grado, promosso a una diversa e più complessa funzione? Cosa può e/o deve vedere lo spettatore attraverso di essa?

Nella storia dei musei e delle grandi collezioni la cornice vuota è drastico segno di sottrazione dolorosa, temporanea o definitiva ma sempre violenta perché l’opera non risulta tanto assente quanto mancante e ciò che resta le appartiene ancora e la reclama. Protesi senza corpo sembrano le cornici che giacciono a terra nella Grande Galerie del Louvre, svuotata durante la Seconda Guerra Mondiale, negli scatti di Paul Almasy o di Laure Albin Guillot (cfr. Le Louvre pendant la guerre Regards photographiques 1938-1947, Musée du Louvre, Exposition 7 mai/30 août 2009). In quelle immagini però tutto è silenzio, il museo è vuoto anche del suo pubblico, la violenza si consuma lontano dagli occhi, l’immagine della cornice vuota è traccia sospesa nel tempo immobile dello scatto, testimone di una ricomposizione auspicata.

5 | Paul-Almasy le cornici vuote del Louvre, Parigi 1942.

Quando, però, la ricomposizione non può neppure essere auspicata perché l’opera è perduta, la cornice cede al vuoto, il suo ruolo transitivo si annulla per assenza di immagine. Ciò costituisce un controsenso, un ossimoro insostenibile nella logica espositiva, dove la cornice “definisce quanto da essa inquadrato come un mondo significante, rispetto al fuori-cornice che è il semplice vissuto” (Stoichita 1998, 41).

Dunque negli spazi stregati di Fenway Court quelle finestre aperte sui broccati della tappezzeria sono tutt’altro che neutrali, esse propongono, se pur inconsapevolmente, una relazione nuova con lo spazio che le accoglie e con lo sguardo del fruitore.

In altri tempi o in altri casi il vuoto non sarebbe tollerato e l’unità con la cornice ripristinata attraverso una riproduzione. Ersatz la definisce Bernard Berenson, grande consulente di Isabella, secondo l’uso che la lingua inglese fa dell’aggettivo mediato dal tedesco, per definire una riproduzione, nel senso di copia, sostituzione, rimpiazzo o anche falso e simulazione. Ersatz sono per Berenson sia i falsi esposti della National Gallery, di cui parla con Kenneth Clark, che le fotografie a colori, appena scoperte e già molto in voga, usate per lo studio, solo un surrogato, a suo dire, un compromesso ingannevole nell’ottica di un’autentica conoscenza dell’opera.

I get all sort of rumors about the Washington N. G. but confusing. Johnnie refuses to write about it, and Davis does not hide his disappointment, etc, putting up a good show of having plenty of Ersatz (Cumming 2015, 423).

Del resto, la National Gallery è plenty of Ersatz in ragione proprio della frenesia collezionistica d’oltreoceano tra Ottocento e Novecento. Le riproduzioni necessarie al buon esito di una trattativa di compravendita sono Ersatz dalle diverse funzioni. Nel suo lavoro sul primo collezionismo americano, compilato sotto lo guida attenta di Berenson, Aline Saarinen ricorda come già al tempo della Gardner la scelta, l’acquisto e il trasporto delle opere d’arte dall’Europa e in particolare dall’Italia non sia privo di risk and annoyance. Con l’accrescersi della richiesta americana e della propensione sempre più frequente di pagare cifre astronomiche, si intensificano i controlli e si riduce la disponibilità del governo a concedere le autorizzazioni per gli espatri. Trucchi ingegnosi per contrabbandare la merce e corruzione di funzionari compiacenti sono all’ordine del giorno, a ciò si aggiunge quello che viene definito a thorny problem, lo spinoso problema della cornice vuota. Le grandi famiglie italiane pretendono sempre più spesso come parte del prezzo di un quadro, soprattutto se importante e notificato, la copia esatta da esporre al suo posto. La cornice, quando non venduta insieme al quadro, contribuisce a simularne l’autenticità per la società, e per il fisco una presenza mai alienata (Saarinen 1958, 46).

Ersatz dei nostri tempi è certo il plot della Natività di Caravaggio, fantasma dal 1969, scrupolosamente riposizionata nel dicembre del 2015 sull’altare dell’Oratorio di San Lorenzo a Palermo, dove al momento del furto i ladri lasciano solo la cornice vuota.

Nell’immagine, riprodotta in scala reale grazie a tecniche sofisticatissime, a partire da una manciata di foto quasi tutte in bianco e nero di medie dimensioni, l’invisibile si materializza assumendo l’evidente quanto ingannevole natura di Ersatz. Si è parlato di installazione ma il risultato ha le stesse caratteristiche della replica del ritratto di Tommaso Inghirami di Raffaello acquistato nel 1898 da Berenson per la Gardner, espressamente richiesto dalla famiglia Inghirami prima che l’opera lasciasse le stanze del palazzo di Volterra. Non una semplice imitazione, un’innocente sostituzione quanto piuttosto una sofisticata operazione di facciata capace di agire nella memoria collettiva come più reale del reale.

Perché più che la riproduzione in sé, sono il luogo di ostensione e la cornice ad agire; definendo i confini che chiudono il testo e influendo sulle modalità di ricezione essi diventano testo, parte significante che non è nel quadro ma del quadro ed esercitano un’azione significativa nel rapporto con il fruitore.

Se dunque all’interno dello spazio museale, che si vuole autentico per vocazione, ogni sostituzione di un’opera con la sua riproduzione (Ersatz) risulta sempre in qualche modo disonesta, anche la cornice vuota non sembra sufficiente per misurarsi con l’autenticità della relazione e con il suo valore temporale.

Ma accettando che la cornice agisca come un campo di forze si può pensare che al suo interno sia contenuta non solo l’immagine dell’opera ma anche l’innumerevole serie di immagini che hanno origine dalla relazione con lo sguardo del fruitore, del resto “c’est le regardeur qui fait l’œuvre” diceva Duchamp. In un sistema di display efficace oggetto e soggetto entrano in una composizione unica, contrassegnata da un preciso senso dello spazio e del tempo, indici necessari per misurare l’esperienza di accesso o perdita, di prossimità o distanza, di pienezza o lutto.

Tra riproduzione e cornice vuota, dunque, una terza via è possibile che sola scaturisce dall’immaginazione ed è quella di accettare il rischio, di addentrarci nel fondo nero di questa assenza come Alice che consapevolmente precipita. Il vuoto che la cornice ci chiama a superare può trasformarsi in soglia, spiraglio inatteso aperto su un fantastico mondo a rovescio.

L’imagination est la reine du vrai, et le possible est une des provinces du vrai. Elle est positivement apparentée avec l’infini [3] (C.Baudelaire).

Di fronte alle opere scomparse solo un altro artista da linguaggio a linguaggio può tradurre il senso di questa impossibile visione. Veduto o in atto di vedere, solo l’artista può ribaltare visivamente la relazione e rendere presente l’oggetto attraverso il soggetto.

Come nella complessa stratificazione di sguardi che Velasquez riassume ne Las Meninas “nessuno sguardo è stabile o piuttosto, nel solco neutro che trafigge perpendicolarmente la tela, soggetto e oggetto, spettatore e modello invertono le loro parti all’infinito” (Foucault 1966, pag 25).

La falsa apparenza della totalità di una più o meno riuscita riproduzione lascia il campo all’intuizione, al frammento, la cornice vuota non si chiude sul muro ma diventa passage, architettonico retaggio che denuncia lo scorrere da un tempo a un altro, spazio non più mimetico ma analogico capace di mettere in scena l’impresa impossibile di una presenza assente.

3. Fantômes, Disparitions: i segni assenti di Sophie Calle

Lorsque le réel n’est plus ce qu’il était, la nostalgie prend tout son sens.

J. Baudrillard

Afferma Baudrillard che dissimulare significa fingere di non avere ciò che si ha, mentre simulare significa fingere di avere ciò che non si ha, così che l’uno rinvia a una presenza, mentre l’altro a un’assenza (Baudrillard 1981,13). Possiamo pensare al lavoro di Sophie Calle come a un continuo rimando tra questi due estremi della rappresentazione.

Artista francese classe 1953, inconsapevolmente vicina alle teorie artistiche di Allan Kaprow e con una particolare inclinazione per il Situazionismo di Guy Debord, Sophie Calle, può essere considerata un’esponente della Narrative Art. Fin dagli anni Settanta la sua indagine si muove nell’universo dei segni assenti sul senso delle tracce volontarie e involontarie, traendo spunto da episodi di vita reale, in gran parte autobiografici, che confondono abilmente realtà e finzione, simulazione e dissimilazione. Il suo processo creativo diventa spesso un percorso terapeutico. Vuoto e memoria sono il suo registro, testo e immagini tradotti fotograficamente gli elementi della sua opera, destinata a una complessa logica di display.

L’oeuvre de Sophie Calle [est] un récit photographique […] révélant ce qui en l’image demeure toujours prisonnier du langage. Elle travaille dans l’écart entre la photographie e l’imaginaire de l’écriture, où l’imaginaire triomphe, plus riche que sa retombée graphique, comme si l’image était secondaire au texte. […] L’art est pour elle avant tout un affaire del mots (C. Macel in Camart 2003, 21 e 22).

Di padre francese, protestante nella cattolicissima Camargue, e di madre polacca d’origine, ebrea di religione e di cultura, Sophie Calle è una sorta di nomade in costante migrazione, spinta non tanto dalla scoperta di nuovi orizzonti quanto piuttosto dall’energia errante dei molti incontri casuali da cui si lascia sedurre, cimentandosi poi costantemente con l’esperienza della perdita.

Da Filatures parisiennes o Les Dormeurs, passando per Suite vénitienne, L'Hôtel, La Filature, Le Carnet d'Adresses, Fantômes, fino a Prenez soin de vous e Pas pu saisir la mort, l’artista est une voleuse d’histoires, con spiccata attitudine voyeuristica, assorbe nella sua vita quella di sconosciuti personaggi assurti al rango di coautori occasionali più o meno consenzienti.

Se in Francia stenta ad affermarsi e solo nel 2003 il Centre Georges Pompidou le dedica un’importante personale, cui segue nel 2007 il riconoscimento pieno con l’assegnazione del Padiglione francese alla 52ª Biennale d’Arte Contemporanea di Venezia, negli Stati Uniti Sophie Calle è apprezzata fin dall’inizio della sua eterogenea produzione.

Nell’inverno del 1990 è a Boston per esporre alcune opere presso l’Institute of Contemporary Art. Visita il museo di Isabella Stewart Gardner e resta folgorata dalla piccola tela de Il Concerto di Vermeer, al punto da dichiarare che per vederlo ripetutamente ne avrebbe fatto lo sfondo, meglio la cornice, di ogni sua intervista. Così accade anche con Sheena Wagstaf per la rivista Parkett, l’intervista si svolge con l’amato Vermeer alle spalle (Sheena Wagstaff, "c'est mon plaisir" in Parkett 24, 1990, 6).

Poco dopo l’opera scompare anche dal minimo orizzonte di Sophie Calle, perduta in quello che è ancora considerato il furto d’arte più grave nella storia degli Stati Uniti. Le dichiarazioni dell’artista riguardo alla sua particolare predilezione per il piccolo Vermeer sollecitano le innocenti quanto determinanti illazioni di Sheena Wagstaff, che dichiara scherzando che Sophie Calle non può non avere a che fare con la sparizione dell’opera. Da questa provocazione che tocca l’artista nel profondo prende vita Last Seen. Sophie Calle torna al museo nelle stanze delle opere rubate e di fronte al loro vuoto chiede ai curatori, alle guardie, ai restauratori, al personale delle pulizie di descrivere per lei le opere mancanti.

On a beau dire ce qu’on voit, ce qu’on voit ne loge jamais dans ce qu’on dit (M. Foucault).

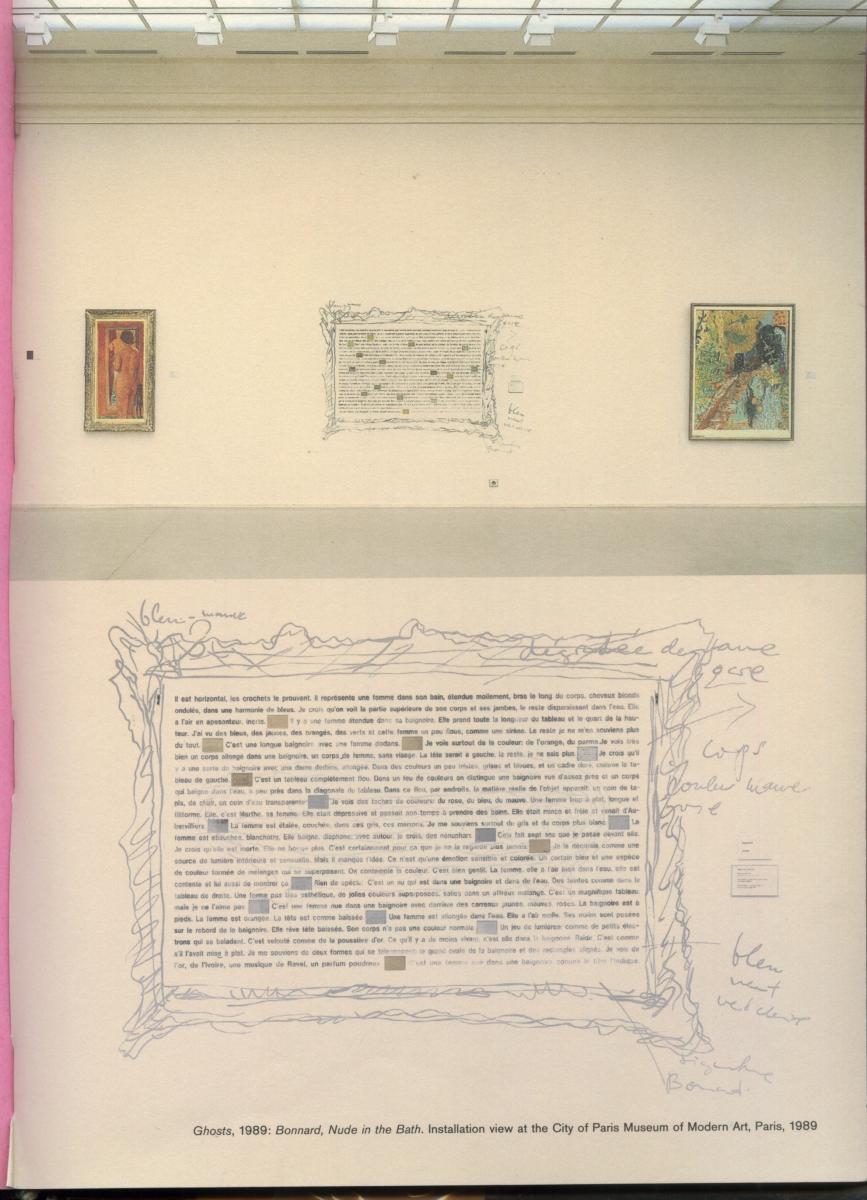

L’artista aveva già affrontato il vuoto museografico nel 1989 con un primo lavoro della serie Ghosts. Sulle pareti del Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, il Nu dans le Bain di Bonnard prestato temporaneamente è sostituito da una cornice disegnata direttamente sul muro, accanto alla targhetta dell’opera fantasma, riempita di parole e piccoli riquadri di prove colore o brevi schizzi ottenuti interrogando il personale del museo.

6 | Sophie Calle, Ghosts, Fantômes, “Nu dans le Bain di Bonnard”, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Parigi 1989.

In Ghosts l’artista indaga il grado di percezione assorbito da una particolare categoria di persone che dell’opera in questione ha esperienza non necessariamente solo visiva; nel chiedere una descrizione del quadro assente ottiene in realtà impressioni fuggevoli e impreviste. Tracce disarticolate poi sapientemente montate restituiscono così un universo di sensazioni senza nome né gerarchia, dove soggetto e oggetto sono presenti unicamente attraverso la messa a nudo della loro relazione tradotta in forma di parole. Così si alternano con lo stesso peso e sullo stesso piano dichiarazioni del tipo: “Je vois de l’or, de l’ivoire, une musique de Ravel, un parfum poudreux” come anche “c’est une femme nue dans une baignoire comme le titre l’indique” (Calle 2000, vol 3, s.p. [p. 12]).

A Boston Sophie Calle si cimenta con un’assenza d’altro tipo, il vuoto non è una volontaria e momentanea sospensione nella forma museo ma la scena di un delitto, sipario aperto su una violenza subita, dolorosa consapevolezza di un equilibrio turbato per sempre.

Non più fantômes, dunque, ma disparitions (Cfr. Calle, 2000 vol 3).

Ne scaturisce una prima riflessione raccolta nella serie Last Seen del 1991. Il lavoro è costituito da dittici formati da due fotografie inquadrate da una stessa precisa forma cornice: da un lato l’immagine del vuoto lasciato dal furto definito da dettagli museali, un drappo di broccato, lo schienale seminascosto di una sedia, un frammento di cornice, dall’altra un testo formalmente raccolto nelle proporzioni dell’opera assente.

7 | Sophie Calle, Last Seen 1991 (Rembrandt, La tempesta sul mare di Galilea, a sinistra e Vermeer, Il concerto, a destra).

Anche qui il testo non è una descrizione strutturata e sequenziale ma un flusso regolato di impressioni dal basso. Hypomnemata prestati a misurare le tracce del vuoto, ottenute, come per Ghosts, interrogando gli occhi di coloro che con differenti sguardi hanno fatto esperienza dell’opera prima della sparizione.

L’uso della memoria individuale intercettata e registrata dall’artista intende ricomporre non l’opera ma la sua efficacia, il suo significato non nella storia ma nelle storie, attraverso dettagli, paralipomeni involontari, frammenti che luccicano in relazione unicamente all’irriproducibile esperienza personale.

Ne risulta una sorta di sacra conversazione tra due forme della stessa cosa senza che né l’una né l’altra siano o abbiamo la pretesa di essere la cosa. Colui che guarda è assente tanto quanto ciò che è guardato, oggetto e soggetto si manifestano come invisibili linee di contatto che l’artista trascrive. Anche per Last Seen il montaggio delle impressioni scelte manifesta la natura frammentaria e personale della memoria visiva, così che qualcuno può dire paradossalmente de Il Concerto di Vermeer: “mi ricorderò sempre di questo quadro perché non riuscivo a vederlo” (“Je me souviendrai toujours de ce tableau parce que je ne pouvais pas le voir” [Calle 2000, vol 3, 43]). E un altro, parlando della Tempesta sul mare di Galilea di Rembrandt, che era un’opera amata perché riprodotta un tempo sul coperchio di metallo di una scatola di caramelle ricevuta a Natale.

8 | Sophie Calle, What do you see? Rembrandt, La tempesta sul mare di Galilea, 2012.

Esposto per la prima volta al Carnegie International di Pittsburgh nel 1991 Last Seen rimane un lavoro seminale nella produzione di Sophie Calle, presentato, nella sua interezza o in forma abbreviata, presso importanti istituzioni private e pubbliche, dalla Galleria Leo Castelli di New York al Moma, dal Boijmans Van Beuningen di Rotterdam fino al Centre Georges Pompidou di Parigi. Paradossalmente questo primo lavoro sul furto non trova posto al museo di Isabella Stewart Gardner perché la voluta immobilità dell’insieme non regge interferenze, non prevede aggiunte neppure temporanee, neppure per colmare l’inatteso.

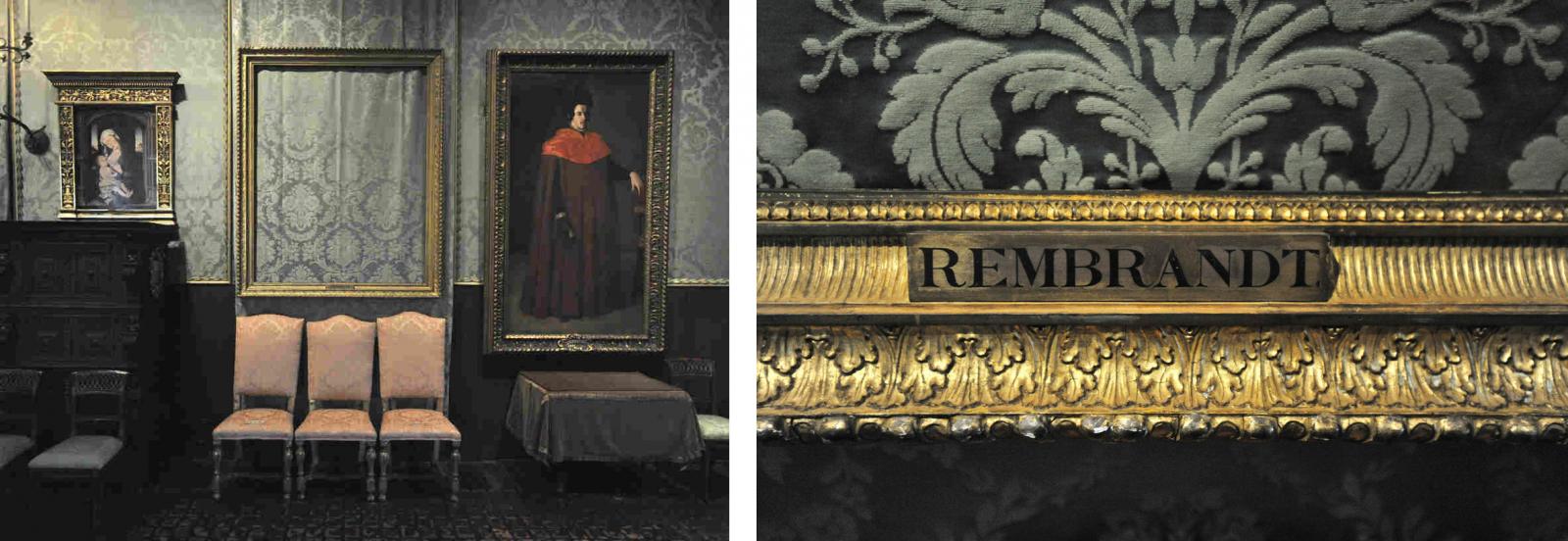

Nel 1995 quattro cornici abbandonate, solo retaggio autentico delle opere scomparse, fanno la loro mesta riapparizione nelle stanze del museo, diligentemente riprendono il loro posto nella Dutch Room ma non più la loro funzione. Da questa prassi singolare di considerare le cornici vuote come parerga dell’opera e parti insostituibili dello spazio museale, Sophie Calle prende spunto per tornare a riflettere sul significato dell’assenza e sulla modalità di una possibile evocabile presenza (cfr. Derrida [1978] 2005). Dopo aver sperimentato come una cornice vuota possa costituire un catalizzatore di azioni e di domande, dove la linearità logica di una descrizione tradizionale è sostituibile da un sistema circolare di annotazioni, Sophie Calle si spinge a indagare non più solo il significato dell’assenza dell’opera ma dell’assenza tout court, per misurare all’interno del museo, spazio pieno per antonomasia, la vertigine del vuoto.

Ancora una volta l’artista torna a Boston e fotografa nuovamente le stanze del museo con le cornici vuote, allargando il circuito delle interviste anche al pubblico. Alla passiva quanto sterile musealizzazione dell’assenza proposta dal museo, attestazione silente del lutto, l’artista contrappone l’idea della cornice come spazio magico tutto da riempire di presente. Da questa seconda esperienza ha origine la serie What Do You See? del 2012 che riprende il tema di Last Seen modificando, però, nella forma e nella sostanza alcuni significativi dettagli. Come per la serie precedente il lavoro è formato da dittici fotografici composti dal vuoto incorniciato e dal suo riempimento. A differenza di Last Seen, però, gli scatti non riprendono solo il vuoto ma il vuoto inquadrato dalla sua cornice originale e guardato da uno spettatore presente girato di spalle, la parete museale non è più accennata e casuale ma contestualizzata precisamente, l’immagine si allarga per meglio definire il museo come spazio reale fatto di elementi contigui e di interferenze visive. Da una logica di metaforica sostituzione attivata dalla domanda di Last Seen: “fai il ritratto dell’opera assente”, con What Do You See? Calle riporta l’esperienza al presente per indagare il senso del vuoto incorniciato. Nelle immagini le figure immobili degli spettatori di spalle mettono l’opera assente in secondo piano e i testi corrispondenti non sono più misurati sulle proporzioni dell’opera ma sul bilanciamento della conversazione.

9 | What do you see? Rembrandt, La tempesta sul mare di Galilea, 2013.

Nell’ottobre del 2013 con la mostra Last Seen curata da Pieranna Calvalchini, chief curator of contemporary art, l’Isabella Stewart Gardner Museum decide finalmente di aprirsi all’opera di Sophie Calle. Negli spazi appena inaugurati della nuova ala vengono esposti insieme e nel luogo deputato i lavori dedicati alle opere rubate.

10 | Sophie Calle, Dérobés, presso Galerie Perrotin, Paris, 2013 – Courtesy Galerie Perrotin.

La mostra, di cui l’artista cura personalmente il display, è suddivisa in due sale: il primo ambiente è dedicato alla serie Last Seen, il secondo alle composizioni di What Do You See?. Nella prima serie le risposte rivelano ancora le tracce dell’opera vista, nella seconda invece ciò che si descrive è più decisamente ciò che si vede nel vuoto, con un registro che passa dal drammatico al comico, tanto che qualcuno può dire “questa pittura di Rembrandt sembra una sorta di carta da parati!”.

11 | What Do You See? Vermeer, Il concerto, 2013.

L’abitudine al frammento riutilizzato, al pastiche architettonico e museale peculiare nell’Isabella Stewart Gardner Museum condizionano a tal punto le dinamiche della percezione che lo spettatore di oggi, che non ha esperienza delle opere rubate, può trovare non così rilevante una cornice vuota e passarvi accanto senza neppure vederla. Ecco che

“la nostalgia assume il valore di un rilancio di verità, escalation del vero, del vissuto, resurrezione del figurativo, là dove l’oggetto e la sostanza sono scomparsi” (“Lorsque le réel n’est plus ce qu’il était, la nostalgie prend tout son sens. Surenchère des mythes d’origine et des signes de réalité. Surenchère de vérité, d’objectivité et d’authenticité secondes. Escalade du vrai, du vécu, résurrection du figuratif là où l’objet et la substance ont disparu” [Baudrillard 1981,17]).

Così il lavoro dell’artista in un primo momento testimonianza penosa di una perdita vissuta, nella seconda versione è un tentativo memoriale fatto per ricordare qualcosa di non vissuto. Per la direttrice del museo Anne Hawley la mostra ha tutta l’efficacia di una cura, assimilando la cornice vuota a una ferita aperta, virtualmente rimarginata da un tessuto di parole, filato come bava di lumaca dalla pazienza indagatrice dell’artista che con ago invisibile riporta l’assenza nel tempo presente. Se dunque la cornice resta per antonomasia il luogo della rappresentazione dove lo sguardo indugia per effetto subliminale e il museo lo scenario deputato, all’artista è richiesto di rendere visibile anche ciò che per sua natura non lo è, o non lo è più, come il lutto, come la nostalgia. Essere veggenti, farsi veggenti, come diceva Rimbaud, non ha nulla a che fare con la visibilità quanto piuttosto con le più inquietanti dinamiche della visione.

Nei testi liberamente composti di What Do You See? Sophie Calle raccoglie il senso profondo di una perdita ormai strutturale che, stravolto il disegno delle stanze antiche, s’incammina verso i territori inesplorati dell’immaginazione.

I see a black fabric, a little bit spooky. It says I could put anything I wanted inside the frame, but the blackness seems to be fighting against my desire to imagine something in there (S. Calle “What do you see? The Concert Vermeer” Boston 2013).

Un dato ancora inaccettabile, forse, per gli eredi di Isabella.

My job is to bring it back, so I see my failure. I see this void even in my nightmares. There is a car, and, in it, a painting with a plastic bag over it. I take the bag off and it's not the painting that I want. But I know that one day, in the middle of the night, I'll receive a telephone call : Vermeer is back (S. Calle “What do you see? The Concert Vermeer” Boston 2013).

Eppure paradossalmente il sistema di rimandi tra vuoto e pieno, tra antiche stanze e nuovi spazi produce un virtuoso movimento di consapevolezza e di attenzione e attribuisce alle opere assenti un’imprevedibile forza. Nel sovraccarico display della Gardner, che propone allo spettatore esperienze estetiche non sempre di facile fruizione, il furto ha agito come catalizzatore di una rinnovata metamorfosi: i quadri strappati alla loro postazione hanno involontariamente ritrovato l’unicità perduta di opere d’arte. Riapparsi come singolarità nell’immaginario collettivo essi sono in un certo senso più presenti di prima, ma per non perderli una seconda volta nella distanza che fa breve la memoria qualcosa andava fatto. Nella ridondanza di segni di un display datato, infatti, anche il vuoto delle cornici lasciato a se stesso avrebbe nel tempo perduto di senso e di forza simbolica, assimilato ad altre invenzioni decorative e di allestimento.

Mais il y a des angles d’ou l’on ne peut plus sortir (P. Albert-Birot).

12 | "Des fantômes occupent les cadre, comme si ce vol avait libéré les personnages […] Ce que je vois dans cette ouverture est vivante et joyeux", Sophie Calle, Dérobés, presso Galerie Perrotin, Paris, 2013 – Courtesy Galerie Perrotin.

A una prima riflessione non potrebbero esserci figure più distanti di Isabella Stewart Gardner e di Sophie Calle: un altro secolo, un altro continente, un altro progetto spazio-temporale: da un lato il dominio della dispersione e l’horror vacui, dall’altra il vuoto come materia per un’incessante metamorfosi. Eppure a guardare meglio colpiscono le assonanze, quelle più letterarie: i bambini ciechi invitati da Isabella, primi testimoni dei suoi segreti, e i ciechi dalla nascita chiamati da Sophie a esprimere il concetto di bellezza in Les Aveugles; la Venezia dei grandi palazzi di Isabella e quella morbosa e segreta di Sophie in Suite Vénitienne; le fughe romantiche di entrambe e un voyerismo sottile tutt’altro che innocente; ma anche quelle più profonde, nostalgia, sogno, rêveries, e soprattutto la volontà di essere contemporaneamente autore e attore, generatore di finzioni mescolate a frammenti di vita esposti con disarmante intimità.

Ogni progetto di auto-rappresentazione è del resto a suo modo un progetto artistico, e una collezione non fa eccezione; la cifra autobiografica e la necessità di offrirsi al pubblico sono gli elementi più evidenti che sembrano accomunare due storie così diverse. Isabella non amava particolarmente l’arte moderna e poco le interessavano le grandi rivoluzioni formali di fine Ottocento, non è tra le note americane che si dedicarono alla comprensione e alla collezione dei movimenti d’avanguardia che oggi costituiscono il nucleo dei principali musei degli Stati Uniti. Il suo universo senza tempo non prevede crescita, aggiunte, alterazioni perché in fondo non è solo un progetto di collezione, né tanto meno di museo in senso stretto (con buona pace del titolo di cui si fregia) ma un progetto artistico. Con la consapevolezza e l’arroganza dell’autore ampliato di cui parla Novalis, Isabella Stewart Gardner manipola gli oggetti e il loro significato per costruire un mondo magico totalmente arbitrario, capace per questo di superare anche il limite della morte.

Dimostro di aver compreso uno scrittore soltanto quando posso agire nel suo spirito, quando, senza sminuirne l’individualità, posso tradurlo e modificarlo variamente [4].

Se dunque è possibile considerare il progetto di Isabella non un progetto museale ma artistico non è sacrilego pensare che avrebbe apprezzato la metamorfosi dell’assenza suggerita dal lavoro di Sophie Calle. Perché l’artista ne riconosce lo statuto d’arte e da linguaggio a linguaggio interviene anch’essa nel solco dell’autore ampliato. Al di la di ogni tentativo di rimpiazzo o riempimento, da linguaggio a linguaggio, Sophie Calle permette al museo e al suo pubblico di riappropriarsi delle opere assenti a partire proprio dalla perdita, dall’insostenibile realtà delle cornici vuote e dall’elaborazione virtuosa della nostalgia, che altro non significa che dolore del ritorno.

Vermeer è tornato! Anzi no, nonostante gli incubi notturni della direttrice, probabilmente non tornerà, se non in forma di pensiero e a noi piace credere con Proust che forse i musei non sono che case che custodiscono solo pensieri, e che le opere che guardiamo sono pensieri che ci ri-guardano, preziosi quanto il quadro, mentre il colore seccato e il legno dorato della cornice in realtà di per sé non lo sono altrettanto.

Les musées sont des maisons qui abritent seulement des pensées. Ceux qui sont le moins capables de pénétrer ces pensées savent que ce sont des pensées qu'ils regardent dans ces tableaux placés les uns après les autres, que ces tableaux sont précieux, et que la toile, les couleurs quis'y sont séchées et le bois doré lui-même qui l'encadre ne le sont pas [5].

13 | Sophie Calle, “Last Seen 2013”, allestimento della mostra nella nuova ala del Isabella Stewart Gardner Museum, che per la prima volta mette a confronto “Last Seen” del 1991 e "What Do You See?" del 2012.

Note

[1] “Sarebbe ben difficile dire dove è il quadro che sto guardando. Giacché non lo guardo come si guarda una cosa, non lo fisso lì dove si trova, il mio sguardo erra in lui come nei nimbi dell’Essere, più che vedere il quadro, io vedo secondo il quadro o con esso” (M. Merleau-Ponty, L’Oeil et L’Esprit, Gallimard, Paris 1964,15, [Ed. it L’occhio e lo spirito, SE , Milano 1989, 21]).

[2] “Quel che tento di tradurvi è più misterioso, s’aggroviglia alle radici stesse dell’essere, alla sorgente impalpabile delle sensazioni”, J. Gasquet, Cézanne, cit in Merleau-Ponty, op. cit, 13.

[3] “L’immaginazione è la regina del vero, e il possibile è una provincia del vero. Essa è concretamente congiunta con l’infinito” (C. Baudelaire, Salon del 1859, Scritti sull’arte, 223, [1868] 265).

[4] Novalis “Fichte Studien” n. 29, p. 368, cit in G. Stanchina, Il limite generante. Analisi delle Fichte Studien di Novalis, Guerini e Associati, Milano 2002.

[5] Marcel Proust, 'Rembrandt', in Proust: Essais et articles, Gallimard, Paris 1994, 360.

Riferimenti bibliografici

- Albert-Birot 1927

P. Albert-Birot, Poemes à l’autre mois, Librairie Jean Budry, Paris 1927. - Baudelaire [1868] 1885

C. Baudelaire, “Salon de 1859”, [1868], in Curiosités Esthétiques, Œuvres complete, Calmann Lévy, Paris 1885, vol. III, p. 265. (Ed It. Charles Baudelaire, Salon del 1859. Scritti sull’arte, Einaudi, Torino 1992, 223). - Baudrillard 1980

J. Baudrillard, Simulacri e impostura: bestie, Beaubourg, apparenze e altri oggetti [con un saggio di Furio di Paola], Cappelli, Bologna 1980, 52. - Baudrillard 1981

J. Baudrillard, Simulacres et simulations, Paris, Éditions Galilée, 1981, 17. - Baxter 1904

S. Baxter, “An american palace of art” in Century Magazine, New York 1904, 362. - [The] Boston Daily Advertiser, 2 January, Boston 1903.

- Compagnon 1999

A. Compagnon, “Proust au musée” in Marcel Proust. L’écriture et les arts, éd. J.-Y. Tadié, Gallimard-Bibliothèque Nationale de France, Réunion des Musées Nationaux, Paris 1999. - Hadley 1987

Rollin van N. Hadley (edited and annotated by), Bernard Berenson, Isabella Stewart Gardner, The letters of Bernard Berenson and Isabella Stewart Gardner: 1887-1924 with a correspondence by Mary Berenson, Northeastern University Press, Boston 1987. - Bourdieu [1979] 1983

P. Bourdieu, La Distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino Bologna,1983, 173-228. (Edizione originale La Distinction, Les Éditions de Minuit , Paris 1979). - Calle 2000

S. Calle, Disparition, vol 2 Acte Sud, Arles, 2000, s.p. [8 e 9].

S. Calle, Fantômes, vol 3 Acte Sud, Arles, 2000, s.p. (p. 12). - Calle 2016

S Calle, Sophie Calle - Ainsi de suite / Dialogue entre Sophie Calle et Marie Desplechin, Éditions Xavier Barral, Parigi 2016. - Camart 2002

C. Camart, “Fictions d’artistes "Sophie Calle, alias Sophie Calle", Le "je" d'un Narcisse éclaté”, in Artpress hors série avril 2002, p. 31. - Camart 2003

C. Camart (a cura di), Sophie Calle, M'as-tu vue, Catalogo della mostra Centre G. Pompidou, 19 nov. 2003-15 mars 2004, Éditions du Centre Pompidou et Éditions Xavier Barral, Paris 2003. - Cumming 2015

R. Cumming, My Dear BB...: The Letters of Bernard Berenson and Kenneth Clark, 1925 1959, Yale University Press, London 2015, 423. - Déotte 2001

J.L. Déotte, “Le musée de l'Europe à l'épreuve de la disparition!“, Tumultes 2001/1 (n° 16), Editions Kimé, 13-27. - Derrida [1978] 2005

J. Derrida, La verité en peinture, Flammarion, Paris 1978. (Ed. it La verità in pittura, Milano Newton Compton, Roma 2005). - Foucault 1966

M. Foucault, Les mots et les choses (une archéologie des sciences humaines), Gallimard, Paris 1966, 25. - Merleau-Ponty 1964

M. Merleau-Ponty, L’Oeil et L’Esprit, Gallimard, Paris 1964, 15. - Novalis Fichte Studien

Novalis “Fichte Studien” n. 29, p. 368, in Gabriella Stanchina Il limite generante. Analisi delle “Fichte Studien” di Novalis, Guerini e Associati, Milano 2002. - Ortega y Gasset [1984] 1997

Ortega y Gasset, “Meditazioni sulla cornice”, in M. Mazzocut-Mis, I percorsi delle forme: i testi e le teorie, Mondadori, Milano 1997, 222 (da C. Bo (cura e trad, it) Lo spettatore, Guanda, Parma 1984, 82-88). - Pinto 2016

R. Pinto, Artisti di carta. Territori di confine tra arte e letteratura, Postmedia Books, Milano 2016. - Rella 1982

F. Rella, “La vertigine della mescolanza. La lotta del collezionista contro il tempo”, in Lotus International 35, Milano 1982, 53-63. - Saarinen 1958

A. Saarinen, Proud possessors: the lives, times, and tastes of some adventurous American art collectors, Random House, New York 1958, 25-55. - Simmel [1902] 1997

G. Simmel, “La cornice del quadro. Un saggio estetico” in M. Mazzocut-Mis, I percorsi delle forme: i testi e le teorie, Mondadori, Milano 1997, 208-217. (Ed originale “Der Bildrahmen. Ein Aesthetischer Versuch”, in Der Tag, 1902). - Simmel Ponte e porta

G. Simmel, Ponte e porta: saggi di estetica, a cura di A. Borsari e C. Bronzino, ArchetipoLibri, Bologna, 2011. - Stoichita 1984

V. I. Stoichita, L’invenzione del quadro. Arte, artefici e artifici nella pittura europea, Il Saggiatore, Milano 1998, 41. - Valéry [1973] 1988

P. Valéry, Quaderni, vol. 3 [1973], Adelphi, Milano1988, 469-522. - Wagstaff, 1990

S. Wagstaff, "c'est mon plaisir" in Parkett 24, Zurich, New York 1990, 6. - Proust [1880-1922] 1994

M. Proust, 'Rembrandt', in Proust: Essais et articles, [Édition de P. Clarac et Y. Sandre, Présentation de Thierry Laget], Gallimard, Paris 1994, 355–60.

English abstract

Two men, dressed as policemen, walked into the Isabella Stewart Gardner Museum in Boston and walked out with thirteen works, among which a Vermeer, two Rembrandts and five sketches by Degas. It took place on 18 March 1990 and almost thirty years since the most important art robbery in the history of the United States, the case remains unresolved. In the Dutch Room of the museum, in accordance with the founder's will and her stipulations whereby nothing can be changed, the empty frames of the Rembrandts and the Vermeer have been restored and put back in their original positions creating on the wall a new work of art, like a window open only to a view of the brocade wall coverings or an even more disturbing black background.

In her 1991 "Last Seen" and 2012 "What Do You See?”, the French artist Sophie Calle reflects on the significance of this loss and on the unusual practice of considering the empty frames as a of the works as well as the irreplaceable parts of the museum space. Through this rendering of absence, silently witnessing the violence suffered, the artist suggests the idea of the frame as a magic space to be filled in a different way by using words instead. Not those, however, of a structured and formal description but rather those procured from the viewers, Hypomnemata borrowed from them to measure the traces of this emptiness, obtained by involving their eyes and various glances and how they experienced the works before their disappearance.

Acting instinctively, "Last Seen" was put on immediately after the robbery, not least because of the artist's particular affection for the stolen Vermeer. In contrast, after a long period of analysis "What Do You See?” was a follow-up, a result of the awareness of the likelihood of the stolen works being found becoming more and more remote. Both provoke very current reflections on the experiences of the museum’s viewers, on the physical aspect and quality of perception in space, on the relationship formed by a viewer with a work of art, and on the redeeming action of the artist who is capable of raising the importance of memory to the sublime.

keywords | Isabella Stewart; Vermeer; Art robbery; Empty frames; Sophie Calle.

Per citare questo articolo / To cite this article: A. Huber, Vermeer is back! Il peso dell’assenza misurato in parole: Sophie Calle per Isabella Stewart Gardner, “La rivista di Engramma” n. 150 vol. 2, ottobre 2017, pp. 11-36 | PDF