Inseguendo Alice nel frattempo

Riscrittura filosofica, metamagica (e paradossalmente gastronomica) con, in Appendice, Alice e la tartaruga mortificata, ricette in salsa deleuziana

Roberto Masiero

English abstract

Se io avessi un mondo come piace a me, là tutto sarebbe assurdo: niente sarebbe com’è,

perché tutto sarebbe come non è, e viceversa; ciò che è non sarebbe e ciò che non è sarebbe, chiaro?

Lewis Carroll, Alice nel Paese delle meraviglie

Il tempo è un fiume che mi trascina, ma io sono il fiume; è una tigre che mi sbrana,

ma io sono la tigre; è un fuoco che mi divora, ma io sono il fuoco.

Il mondo disgraziatamente è reale e io disgraziatamente sono

Jorge Luis Borges, Nuova confutazione del tempo

G. Uféras, G. Deleuze with the mirrors ad infinitum, 1968 (copertina di G. Deleuze, Logica del senso, Milano, 2017).

È sempre maledettamente così! Scrivi per cercare qualcuno che ti ascolti, che ti capisca … che ti voglia un po’ bene, e ti ritrovi inevitabilmente davanti allo specchio, stravolto dalle infinite interpretazioni che la tua scrittura produce – se va bene – anche e soprattutto quando ha la pretesa (la scrittura) di essere scientifica (parola grossa, vero?). È sempre pericoloso giocare con le parole, immaginiamo con la scrittura. Chi scrive è volente o nolente presuntuoso, ma anche vittima di se stesso; cerca di redimersi e inevitabilmente si perde; vuole imporsi e si ritrova prigioniero di ciò che ha pensato, scritto, fatto; vuole tradurre il pensiero in parole e si ritrova a essere pensato dalla sua stessa scrittura; pensa di governare ed è governato. Per tutto questo non può che affidarsi al lettore che non è proprio quell’ipocrita fratello evocato all’inizio dei Fiori del male da Baudelaire, ma indubbiamente un inesorabile amico pronto a tradirti. È lui il personaggio che compare, vicino a ognuno di noi, allo specchio.

Per mettermi in gioco, tempo fa, ho provato a scrivere come Lewis Carroll nel suo Alice nel Paese delle meraviglie, facendo come i bambini quando si accordano per incominciare un gioco e si dicono: “Facciamo finta che…”. Come Alice nella Casa dello Specchio, mentre chiede alla gattina Kitty: “Facciamo finta che il vetro sia diventato morbido come nebbia e che possiamo passare dall’altra parte”. Ecco! chi si troverà dall’altra parte? Non c’è nulla di più serio del gioco, e non solo per i bambini.

D’altra parte la cosa mi era concessa dallo stesso Lewis Carroll, pseudonimo di Charles Lutwidge Dodgson, che – come i bambini e con i bambini – per provare a essere se stesso, praticava la fotografia, la pittura, la poesia, la narrativa, la scienza, la logica, la matematica, l’inventistica (è divertente inventarsi delle parole, anche se ho il sospetto di averla trovata da qualche parte), la teologia, visto che era anche diacono della chiesa anglicana e per gioco, disperatamente, chiedeva a tutti : “Facciamo finta che…”.

Dodgson era così convinto del gioco da cambiarsi il nome per diventare altro da sé: Lewis Carroll, pseudonimo appunto. Ma è proprio altro da sé? Certo è altro da sé essendo sempre se stesso: Lewis è la versione inglese di Ludovicus, cioè Lutwidge, e Carroll è una rielaborazione dal latino Carolus, Charles. Tutto è cambiato mentre tutto ritorna cambiando. Pseudonimo…pseudonimi?!?! Tutti vorremmo essere altro da ciò che siamo, soprattutto quando ci capita di incontrarci con Narciso, che è, secondo Lacan (Mah! Sarà poi così?), talmente innamorato di se stesso da accettare che Eco sia costretta a ripetere per sempre solo ciò che lui dice in uno sconvolgente amore sempre perduto e sempre ripetuto. Sempre, appunto! Forse l’Universo è un’eco (o Eco?) che rincorre se stessa, un Narciso indifferente a ogni passione se non quella del sé, e la parola che lo può dire è uno pseudonimo visto che solo il suo autore – se mai ci fosse – può saperne il vero nome. Sempre complicato tenere assieme identità e differenza. Per inseguire Dodgson, ma anche Narciso, non sapendo dove sta Eco, ho provato a scrivere come Lewis Carroll. Lo inseguivo come Achille, soprannominato pie’ veloce, insegue la Tartaruga nel famoso paradosso di Zenone, non riuscendoci mai, indeciso se essere nel continuo o nel discreto, rincorrendo punti di una retta all’infinito con la Tartaruga sempre un niente davanti a me.

Ricordate il Pierre Menard, autore del Chisciotte di Jorge Luis Borges? Menard considera il testo di Cervantes un capolavoro assoluto e vuole riscriverlo per realizzare così negli anni trenta del Novecento il capolavoro del proprio tempo. Proverà in vari modi, non essendo mai soddisfatto, sino a quando si ritrova a riscrivere il testo di Cervantes, per una sua parte e solo per una sua parte, tale e quale. Ecco allora, però (è questo però che ora pesa) che tra i due testi c’è una formale eguaglianza, ma una sostanziale differenza. Infatti, pur essendo identici, il tempo rende i due testi totalmente diversi. Quello di Menard non solo contiene il Don Chisciotte di Cervantes, ma lo rende contenitore di tutto ciò che è stato da allora a oggi e che Cervantes non poteva assolutamente nemmeno prevedere. Non solo! il testo di Menard, avendo la stessa forma ma un altro tempo, rinvia a una dimensione esistenziale di Cervantes fatta di sogni, emozioni, passioni, sentimenti, occasioni, capacità, che si mescola con quella di Pierre Menard e a quella di ogni possibile lettore, dato che anche il lettore è portatore di sogni, emozioni, passioni sentimenti, occasioni e persino capacità. È come se, scrivendo il Don Chisciotte, dopo che questo testo è stato scritto da Cervantes, Menard trasformasse ognuno di noi non solo in un interprete ma in un autore, tanto quanto è autore Cervantes e tanto quanto lo è Menard. Straordinario cortocircuito tra il tempo e i tempi, tra il soggetto e i soggetti, tra la scrittura e i significati. La forma sta nel tempo mentre i contenuti – per così dire – navigano tra l’imprevedibilità dei tempi. Da una parte la forma si fa sino in fondo eterna, dall’altra i significati si rendono disponibili agli eventi possibili e anche impossibili, visto che questo è il compito di ciò che chiamiamo letteratura. È come se tra i due Don Chisciotte si presentasse un testo, in qualche modo invisibile, capace di alludere a ogni possibile testo scritto in ogni luogo e in ogni tempo, come se Don Chisciotte fosse sempre anche Gilgamesh, Ulisse, d’Artagnan, la signora Bovary.

Ho quindi provato proditoriamente e presuntuosamente a scrivere come Lewis Carroll, mettendomi nei guai e senza inventarmi un soprannome, né, tantomeno, uno pseudonimo, anche se l’idea mi piaceva molto. Se volete partecipare al gioco leggete il testo che segue questo contesto. Chi sa quale dei due può essere di fatto Post Scriptum? Dovete comunque sapere che il testo che state leggendo è la ritrascrizione dell’insieme degli appunti serviti a scrivere il testo che segue intitolato Alice e la tartaruga mortificata. Dovevo inserirlo in un libro dal titolo Artisti della fame. Storie di viventi alle prese con il cibo che la redazione editoriale ha voluto così apostrofare: “In cibo veritas: filosofie, racconti, finzioni di ciò che ci nutre”.

In quell’occasione ho usato il cibo – necessità delle necessità – per parlare d’altro, come nel testo che segue nel quale non so nemmeno io di che cosa parlo, e per questo mi sono fatto aiutare da Dodgson, Carroll, Alice e soprattutto dal personaggio principale di questo gioco, la Tartaruga. L’ho scritto perché attraverso il cibo si finisce per occuparsi della vita e perché sono d’accordo con un coetaneo e conterraneo di Dodgson, Oscar Wilde, così diverso da Lewis Carroll da esserne uguale, il quale affermava: “Non riesco a sopportare quelli che non prendono seriamente il cibo”. O forse l’ho scritto perché, in fondo, immagino l’universo come un immane animale che mangia continuamente se stesso diventando sempre diverso, ma rimanendo sempre uguale. L’universo come un immane sistema digestivo.

Perché proprio la Tartaruga? Perché è disperata. Per quale motivo? Era stata inventata (era la metà dell’Ottocento) la falsa zuppa di tartaruga e lei era ben disposta a dare la propria vita per una leccornia famosa in tutto l’orbe terraqueo, ma trovava insopportabile sopravvivere alla falsa zuppa di tartaruga. E poi dicono che la dignità non conta: ne va della vita. In quel libro però non ho inserito questo testo. Forse perché volevo tenere queste pagine per una occasione più succulenta, come questa che mi offre questo numero monografico della “Rivista di Engramma”.

Ma in questa occasione – come è dovuto dopo aver ben mangiato e ben bevuto – va allora raccontato tutto ciò che quel gioco rimuoveva, nascondeva o metteva come sotterranea allusione attorno ad Alice e al Paese delle meraviglie. Insomma, ora devo guardare nello specchio dove ha guardato Alice, per provare, mentre la nebbia dirada, a passare dall’altra parte. Nel Paese delle meraviglie la Regina dice ad Alice:

“Hai visto la finta Tartaruga?”

“No – disse Alice – Una finta Tartaruga? Non so nemmeno che cosa sia.”

“È la cosa con cui si fa la finta zuppa di tartaruga” disse la Regina (Carroll [1865] 1971, 125).

Precisiamo: la finta zuppa di tartaruga era una imitazione della zuppa di tartaruga verde, diventata, nella metà dell’Ottocento, rara e costosa, preparata facendo bollire, assieme a vari aromi, cartilagini di vitello. Nelle classiche illustrazioni di John Tenniel per Alice nel Paese delle meraviglie, la Finta Tartaruga ha, appunto, la testa, gli zoccoli posteriori e la coda di vitello.

J. Tenniel, La storia della finta tartaruga, da L. Carroll, Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie.

Ha ragione Alice: posso sapere che cosa è una tartaruga, ma non una finta tartaruga, perché della tartaruga posso avere un’immagine, ma della finta tartaruga no! Posso solo supporre che assomigli all’idea (immagine?) che me ne sono fatto, così come il sapore della finta zuppa di tartaruga indubbiamente assomiglierà a quella vera, ma non sarà di certo come quello, così come Dodgson è Carroll, ma anche no! Comunque, so, in cuor mio, che la tartaruga è un animale mentre la Regina mi dice che la finta tartaruga è la cosa con cui si fa la finta zuppa di tartaruga. Una cosa? Come fa un animale a essere una cosa? Forse perché nel Paese delle meraviglie tutto è possibile o perché le parole (e con loro il linguaggio) ci mettono continuamente in gioco, ci fanno dubitare delle immagini che abbiamo e quindi del loro senso e della stessa ragione ontologica? D’altra parte, la mortificazione profonda della tartaruga non nasce dal fatto che vorrebbe essere una zuppa, cioè una cosa, vera e non una falsa? Il suo sogno non è proprio essere quella cosa lì, che è stata tradita non potendo essere più vera?

Comunque è una questione di vita e di morte che si gioca attorno alla Tartaruga, alla finta (zuppa di) tartaruga, ma anche una questione di logica e del senso stesso dell’esistente. Come e perché la logica deve avere a che vedere con l’esistente è indubbiamente un mistero. Non sarà mica logico che io esista? O, come diceva un grande dopo Aristotele, ma altrettanto grande anche se non aristotelico, Leibniz, non sarà di certo logico farsi la domanda: “Perché c’è qualcosa e non il nulla?”.

Ecco! la questione che tormentava Dodgson, che lo costringe a diventare Carroll e a immedesimarsi con Alice, è la domanda su che cosa sia vero e che cosa sia falso. Un tormento che ci riguarda per altro tutti, proprio tutti, anche quando ci mettiamo a tavola per mangiare una finta zuppa di tartaruga, come i personaggi del mio libro sul cibo.

In una delle sue molte vite, firmandosi questa volta Dodgson, Carroll (ricordiamoci che cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia, così almeno ci hanno insegnato a scuola) ha scritto dei testi di logica con titoli come: Quello che la tartaruga disse ad Achille, e ancora Euclide e i suoi rivali moderni, e poi ancora Il gioco della logica.

Incontro la nostra Tartaruga prima che possa diventare una zuppa – in questo caso sicuramente vera – mentre sta parlando con il grande Achille piè veloce che si era seduto comodamente sul suo guscio.

“Così lei è arrivato alla fine del percorso?” – disse la Tartaruga – “Anche se esso REALMENTE consisteva di una serie infinite di lunghezze? Mi pareva che un qualche bello spirito avesse dimostrato che la cosa non poteva essere fatta”. “Può essere fatta” – disse Achille – “È stata fatta! Solvitur ambulando, Vede le distanze diminuivano continuamente e quindi …”

“Ma se fossero AUMENTATE continuamente?” – interruppe la Tartaruga – “Allora che sarebbe successo?”

“Allora non sarei stato qui” – replicò con modestia Achille” – e Lei a quest’ora avrebbe fatto parecchie volte il giro del mondo!”.

Lei mi confonde: anzi mi SCHIACCIA” – disse la Tartaruga” – perché lei è un peso massimo, e questo è certo! Bene. Le fa piacere sentire la storia di una corsa che quasi tutti immaginano di poter compiere in due o tre salti, mentre in REALTA’ consiste di un numero infinito di passi, ognuno più lungo del precedente?” (Hofstadter 1984, 48).

Questo dialogo termina con un triste imbarazzo da parte di Achille che non riesce a capacitarsi del fatto che l’evidenza è in contraddizione con la stringente logica della Tartaruga e del paradosso di Zenone che di fatto porta a pensare che il movimento sia una illusione.

“Capisco” – disse Achille e nella sua voce c’era un velo di tristezza. La Tartaruga non perde l’occasione per sbeffeggiare il povero Achille piè veloce (che forse non è più tale).

“E se non le DISPIACE, come favore personale, considerando quale tesoro di cultura trarranno dal nostro dialogo i Logici del XIX secolo, la prego di accettare di cambiare il suo nome in TORTURUGA secondo un gioco di parole che mia cugina la Finta Tartaruga farà allora”.

D’altra parte non essendo più pie’ veloce non potrà nemmeno più chiamarsi Achille.

“Come le aggrada” – rispose stancamente il guerriero con toni di vuota disperazione, mentre affondava il viso tra le mani – “purché LEI da parte SUA accetti un gioco di parole che la Finta Tartaruga non farà e cambi il suo nome in A-CHI-LA-FAI” (Hofstadter 1984, 47-49).

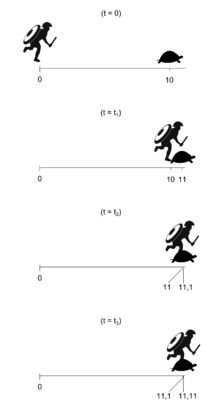

Rappresentazione grafica del paradosso di Zenone, Achille e la tartaruga.

Prima, con la Regina, ci siamo ritrovati tra il vero il falso sperando di assaggiare la vera zuppa di tartaruga e non quella falsa, adesso con Achille ci troviamo nella scena del paradosso di Zenone e quindi con la questione finito/infinito, discreto/continuo. L’evidenza ci fa dire che nella gara inevitabilmente vince Achille piè veloce, ma secondo la logica così non è, o anche sì.

Non è vero che il veloce Achille nella gara a chi arriva prima necessariamente vince sulla lentissima Tartaruga perché, come annotava secoli fa uno che se ne intendeva, Aristotele (forse non di zuppe, ma di logica sì!): un mobile più lento non può essere raggiunto da uno più rapido; perché quello che segue deve arrivare al punto che occupava quello che è seguito e dove questo non è più, quando il secondo arriva. E così il primo conserva sempre un vantaggio sul secondo.

Come risolve il paradosso il grande Aristotele? Diciamo con una furbizia linguistica (ahi ahi, il linguaggio! ci torneremo quando nello specchio si farà vivo Wittgenstein): il tempo e lo spazio sarebbero divisibili all’infinito in potenza, ma non sono divisibili all’infinito in atto. In sostanza, una distanza finita, che secondo Zenone non sarebbe percorribile perché divisibile in frazioni infinite, è infinita nella considerazione mentale, ma in concreto si compone di parti finite e può essere percorsa. Sarà poi così? E dove sta il reale? Nella potenza o nell’atto? La realtà dove diavolo sta? Dovrò ristudiare meglio l’astuto Aristotele. Qual è la questione? La spiega assai bene Borges, nel suo Altre inquisizioni:

Achille corre dieci volte più veloce della tartaruga e le dà un vantaggio di dieci metri. Achille percorre quei dieci metri, la tartaruga ne percorre uno; Achille percorre quel metro, la tartaruga percorre un centimetro; Achille percorre quel centimetro, la tartaruga un millimetro; Achille piè’ veloce il millimetro, la tartaruga un decimillimetro, e così all’infinito, senza che Achille possa mai raggiungerla … Tale la versione abituale (Borges [1952] 2000, 109).

Ecco qui di fianco una rappresentazione, rubata in internet, del paradosso di Achille e la tartaruga secondo la descrizione di Borges. Sull’asse sono indicate le distanze (in metri) percorse da Achille e dalla tartaruga.

In fondo la tartaruga di Carroll argomenta che non può essere fatto alcun passo (appunto) di ragionamento per quanto semplice possa essere, senza invocare una qualche regola di livello superiore per giustificare il passo in questione. Il ragionamento per altro richiede e permette un regresso all’infinito (attenti: nello specchio stanno entrando personaggi che incontreremo in seguito come mister iperbolico Gödel e il decriptografo Turing).

Insomma, la questione è nell’intrigo tra finito e infinito, discreto e continuo e sull’inferenza, e, guarda caso, lo studioso di logica, nonché diacono anglicano, quindi esperto in cose divine, nella versione Charles Lutwidge Dodgson, fece una scoperta già emersa, anche se in altra forma, negli studi precedenti sulla logica e i suoi paradossi da Bernard Bolzano: il così detto regresso Bolzano-Carroll.

Tale regresso concerne la possibilità di attribuire alle inferenze un valore giustificativo sulla verità delle conclusioni quando, tra le condizioni alle quali deve sottostare un soggetto logico P, per essere giustificato dall’inferenza, rientri la conoscenza da parte di P della validità dell’inferenza stessa.

S. Steinberg, Women painters, vignetta.

Ricordiamoci che inferire x significa concludere che x è vero; che i paradossi sono sostanzialmente inferenze non risolte e che il regresso Bolzano-Carroll sta all’interno di uno scenario senza il quale non potremmo proprio capire non solo il sorriso sospeso del Gatto del Cheshire, la mancanza di “posto” nel tavolo apparecchiato per un Tè di Matti, la caduta verso gli antipodi/antidoti di Alice e così narrando, ma nemmeno alcune questioni fondamentali del nostro tempo. Forse il paradosso dell’infinito è che di per sé potrebbe anche essere finito, o, meglio, è esso stesso finito.

A questo punto dobbiamo cercare di andare oltre lo specchio per scoprire che altro combinava Lewis Carroll nelle vesti di Dodgson, trovando personaggi forse inaspettati, anche se quasi tutti con strani problemi in testa, spesso come quelli del Cappellaio Matto. Ma, per non sbagliare, ripartiamo da Charles Lutwidge Dodgson.

Questi, aveva messo a punto un sistema per scrivere al buio, la notte, senza dover accendere la lampada a olio. Consisteva in una piccola griglia di legno rettangolare in cui venivano inseriti punti e linee corrispondenti alle lettere dell’alfabeto.

Certo c’era una buona ragione funzionale, ma quel buio in cui scrivere è indubbiamente molto di più di una semplice assenza di luce. Almeno così avrebbe pensato Alice.

Insomma, Dodgson si dedica a capire e sperimentare come il messaggio si trasmette e – perché no? – come può essere nascosto. Forse è proprio in questo trasmettere e nascondere, nei temi e nelle pratiche criptografiche, che avviene il passaggio dal primato della meccanica a quello dell’informatica, cioè dall’industriale al digitale? E Dodgson-Carroll si trova lì a giocare al buio per trovare una qualche luce e per decriptare il sorriso rimasto sospeso nell’albero, dopo che il Gatto del Cheshire se n’è andato via. Ma come? L’immateriale se ne sta lì e il materiale se ne va? Che cosa sta accadendo?

J. Tenniel, Il gatto del Cheshire, da L. Carroll, Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie.

Certo, viene in mente l’alfabeto, il codice e la tecnica di trasmissione Morse, inventata nel 1835, appunto da Samuel Morse. Un sistema per trasmettere a distanza lettere, numeri e punteggiatura per mezzo di un segnale in codice a intermittenza. È una anticipazione della comunicazione digitale che a differenza dei nostri codici binari che usano solo due stati (0-1) ne usa cinque. Soprattutto viene in mente Charles Babbage che avrebbe potuto tranquillamente far parte degli amici del Tè dei Matti nella sua instancabile lotta contro i suonatori ambulanti di organetto con le loro insopportabili turbative stradali, ma che fu anche l’inventore dei principi basilari dei calcolatori moderni. Sua la prima macchina calcolatrice programmabile adottando il sistema a schede perforate, già utilizzato da Joseph Jacquard, per il controllo della sequenza di calcoli nel progetto della sua macchina analitica. Ma che diavolo è questa Macchina Analitica?

Doveva essere sia un “magazzino” (memoria) sia un “mulino” (unità di calcolo e decisione). Queste unità dovevano essere costruite con migliaia di cilindri dentati ingranati tra di loro in modo incredibilmente complesso: Babbage vedeva un vorticoso entrare e uscire di numeri dal “mulino” sotto il controllo di un programma contenuto in schede perforate (Hofstadter [1979] 1984, 26).

Ovviamente era come andare a tastoni al buio, su un terreno molto scivoloso nel quale i paradossi la facevano da padroni e non dal punto di vista dei giochi letterari ma da quelli che riguardavano il riassetto (possibile?) della stessa metafisica occidentale e per il diacono Dodgson anche della teologia che volenti o nolenti lo tranquillizzava (forse) risolvendo i paradossi con la fede.

Cosa era accaduto? Si era scoperto da più parti, all’inizio dell’Ottocento che esistono geometrie diverse e ugualmente valide che mettevano in discussione il primato della geometria euclidea. Questa scoperta scosse la collettività matematica visto che metteva seriamente in dubbio non solo i fondamenti della geometria di Euclide, ma la tesi secondo cui la matematica studia il mondo reale.

C’è qualcosa di tellurico con l’emergere delle geometrie non euclidee: non solo si è costretti a riconoscere che possono esistere, meglio convivere, geometrie diverse tra loro e che l’intero assetto della matematica come della geometria non si giustifica con una qualche corrispondenza con il mondo reale, e quindi non si può più credere a una metafisica fondata su una qualche mimesi, ma che possono esistere proposizioni scientificamente coerenti che non sono empiricamente verificabili. Forse qualcuno di voi ha mai vissuto o pensa di sapere cosa si prova a vivere in un mondo a una sola dimensione? O, per eccedere, a n dimensioni? Eppure, il ragionamento che comprova l’esistenza di tali possibili mondi è scientificamente coerente e matematicamente plausibile, quindi vero anche se non esperibile. E questo si è un bel problema per una epistemologia, quella della modernità, che si costituisce come scienza empirico- sperimentale. Non c’è sperimentazione, ovviamente se non nella verifica di dati empirici.

A questo proposito, non è significativo che uno dei testi che ha alimentato i Movimenti Studenteschi degli anni Sessanta in tutto il mondo sia L’uomo (cioè il mondo) a una dimensione, di Marcuse, del 1964?

E anche questo c’è nelle trame di Alice nel Paese delle meraviglie sia nel modo in cui vengono affrontate le due categorie fondamentali di tale scienza, lo spazio e il tempo, sia con aspetti più metaforico-narrativi. Ad esempio, la comparsa delle Carte da gioco come personaggi pur secondari nel capitolo Il Croquet della Regina, viene giocata su aspetti metaforici attorno al nome dei semi. In inglese Spades può anche significare “vanghe” o la terza persona del verbo “vangare”, “scavare”. Non è allora per nulla una cattiva idea che le Picche siano i Giardinieri di Wonderland; i Fiori, in inglese Clubs, ossia “mazze” o “bastoni” sono i soldati; i Quadri, Diamonds ossia “diamanti” o “brillanti”, sinonimo stesso di ricchezza e ostentazione, sono la classe nobile, quindi la Corte e i Cuori; in inglese Hearts, sono i dieci Principini, i figli del Re e della Regina di Cuori. Ma quelle carte sono anche ciò che è a una sola dimensione: piatte, appunto! Non hanno spessore e questo le rende a dir poco improprie.

Comunque non è un caso che in quegli anni, era il 1884, esca, sempre in Inghilterra, Flatlandia di Erwin Abbot, un romanzo ambientato in un mondo a varie dimensioni, capace di mettere in discussione contemporaneamente la società vittoriana di quel tempo e il riduzionismo positivista. Proviamo a riportare per curiosità come inizia:

Chiamo il nostro mondo Flatlandia, non perché sia così che lo chiamiamo noi, ma per renderne più chiara la natura a voi, o Lettori beati, che avete la fortuna di abitare nello Spazio. Immaginate un vasto foglio di carta su cui delle Linee Rette, dei Triangoli, dei Quadrati, dei Pentagoni, degli Esagoni e altre Figure geometriche, invece di restar ferme al loro posto, si muovano qua e là, liberamente, sulla superficie o dentro di essa, ma senza potersene sollevare e senza potervisi immergere, come delle ombre, insomma - consistenti, però, e dai contorni luminosi. Così facendo avrete un’idea abbastanza corretta del mio paese e dei miei compatrioti. Ahimè, ancora qualche anno fa avrei detto: del mio universo”, ma ora la mia mente si è aperta a una più alta visione delle cose.

In un paese simile, ve ne sarete già resi conto, è impossibile che possa darsi alcunché di quel che voi chiamate “solido”. Può darsi però che crediate che a noi sia almeno possibile distinguere a prima vista i Triangoli, i Quadrati, e le altre Figure che si muovono come ho spiegato. Al contrario, noi non siamo in grado di vedere niente di tutto ciò, perlomeno non in misura tale da poter distinguere una Figura da un’altra. Niente è visibile per noi, né può esserlo, tranne che delle Linee Rette [...] (Abbott [1884] 2003, 31).

Là dove l’esperienza non è più la prova della validità e veridicità del giudizio su un qualsiasi fenomeno, materiale e/o immateriale che sia, non va in crisi solo ogni possibile metafisica di natura mimetica, ma anche la funzione del soggetto in quanto la valutazione di verità non compete più a una qualche singolarità e nemmeno a una assoluta universalità, ma a sistemi computazionali sostanzialmente autoreferenti fondati sul computo logico, più che su quello matematico, e comunque definiti da una verità posizionale, caso per caso. Questo aprirà alla computazione algoritmica e, quindi, alla nostra attuale condizione digitale. Quello che banalmente accade è che non risulta più vero ciò che ci hanno insegnato a scuola e che continuano a insegnarci e cioè che cambiando l’ordine dei fattori non cambia il risultato, ma cambia eccome! Nelle stringhe computazionali se lo 0 viene prima dell’1 o dopo uno 0 cambia il sistema argomentativo rispetto all’alternativa vero/falso.

Ma perché questo accada (in questo momento tralascio la domanda perché accade? Troppo sarebbe da scrivere e forse non ne sono all’altezza) dobbiamo evocare un altro personaggio anche lui proveniente da quelle parti del mondo dominante di allora, l’Inghilterra della seconda metà dell’Ottocento: George Boole matematico e logico. Boole propose un’interpretazione del rapporto fra matematica, logica e filosofia che prevedeva l’associazione tra logica e matematica al posto di quella fra logica e metafisica ed elaborò una matematica algebrica che da lui prese il nome. Nell’algebra booleana le procedure di calcolo si possono effettuare grazie a operatori matematici (AND, OR, NOT, ecc.) corrispondenti alle leggi della logica (ovviamente, qualcuno potrà avere dei dubbi, ma il divertente è che anche questi diventano confutabili).

Boole considerava la logica alla stregua della scienza delle leggi dei simboli attraverso i quali si esprimono i pensieri dando un grande contributo alla logica formale e alla formalizzazione delle leggi del pensiero. Studiò le leggi delle operazioni mentali alla base del ragionamento esprimendole nel linguaggio simbolico. L’informatica deve moltissimo a Boole anche grazie alle ricerche di Claude Shannon nella prima metà del Novecento che ha riconosciuto la coincidenza fra il funzionamento dei circuiti commutatori e la logica proposizionale aprendo così la strada ai moderni computer. Ecco come Piergiorgio Odifreddi riprende nel suo Gödel e Turing. La nascita del computer e la società dell’informazione, alcune questioni dal testo di Boole Le leggi del pensiero:

Le affermazioni che facciamo possono essere soltanto di due tipi: vere oppure false. Se ignoriamo il proprio contenuto semantico, e ci concentriamo soltanto sul loro essere vere o false, possiamo identificare tutte le proposizioni vere con un numero, per esempio 1, e tutte le proposizioni false con un altro numero, per esempio 0. Ora il problema è: come si possono rappresentare matematicamente le operazioni del linguaggio che corrispondono a quelle che tecnicamente si chiamano ‘connettivi’? I connettivi sono la negazione, la congiunzione, la disgiunzione, l’implicazione, ecc., ecc.; cioè, i modi di unire frasi semplici per costruirne di più complesse. Cominciamo con il connettivo più semplice, la negazione. Quale è la proprietà fondamentale della negazione? È rendere falsa una frase vera e viceversa. Abbiamo detto che le frasi false per noi sono tutte identificate col numero 0, mentre le frasi vere sono identificate col numero 1. Quindi la negazione deve essere un’operazione matematica che, applicata al numero 1, restituisce il numero 0, passando dalla verità alla falsità, ma applicata al numero 0, restituisce il numero 1, passando dalla falsità alla verità. Quale sarà l’operazione che trasforma lo 0 in 1 e l’1 in 0? Se ci pensate un momentino, è molto semplice: è ‘1-’ perché 1-1 fa 0 mentre 1-0 fa 1 (Odifreddi 2012, 12).

Boole capì che questo “1-” era la struttura matematica, algebrica della negazione. Così proseguì per le altre congiunzioni dimostrando che “esistono operazioni linguistiche sulle proposizioni che corrispondono a operazioni matematiche sui numeri: queste operazioni, linguistiche e matematiche, sono in qualche modo fra loro isomorfe, hanno cioè la stessa struttura” (Odifreddi 2012, 12). Questo è il fondamento di ciò che chiameremo in seguito informatica.

Provo a fare sintesi della sintesi: mentre sembra aumentare la complessità sia in ciò che chiamiamo materiale che in ciò che chiamiamo immateriale, tutto può essere ridotto alla distinzione vero/falso che diventa modalità computazionale (algoritmica), computando in questa distinzione ogni ente tanto materiale quanto immateriale. “0” non corrisponde in sé ad esempio al nulla e “1” al tutto (chi sa un po’ di storia di filosofia può divertirsi a dedurre ciò che vuole), né “1” vale per l’inizio o la fine e tanto meno per il vero ad esempio “1”, contro il falso, in questo caso visto che ho due sole alternative allo “0”. La verità dell’uno (“1”) o dell’altro (“0”) dipenderà dalla posizione nella stringa. In questa logica il singolare non è più duale all’universale; così come l’infinito non è più incongruo al finito e ogni fine sarà anche un inizio.

Quando in Attraverso lo Specchio Alice prova a uscire dal bosco dove aveva incontrato il cerbiatto di nome Cerbiatto (Ah, gli universali che diventano nomi! È come se io non mi chiamassi Roberto Masiero, ma Roberto Uomo, sarebbe una bella questione non solo per me, ma per tutti gli altri uomini e – nel paradosso stesso del linguaggio – del rapporto tra parole e cose–tra le altre cose). Ma andiamo oltre. Quando Alice provò a uscire dal bosco dovunque la strada si biforcasse c’erano sempre due frecce che indicavano la stessa direzione, una che diceva:

PER LA CASA DI TWEEDLEDUM

e l’altra

ALLA CASA DI TWEEDLEDEE

Cammina, cammina, svoltando una curva stretta si imbatté in due omini grassi. Erano uguali. Alice capi chi era l’uno e l’altro “perché uno aveva ‘DUM’ ricamato sul colletto e l’altro ‘DEE’.

“Dietro avranno ‘TWEEDLE tutti e due”, si disse Alice indubbiamente perspicace.

Mentre li guardava ad Alice frullava in mente, come il tic-tac di un orologio, una vecchia canzone:

Trallerallì e Trallerallà

Decisero di battersi in tenzone

Perché Trallerallì diceva che Trallerallà

Gli aveva rotto il suo nuovo sonaglio

[...]

“Io lo so che pensi” – disse Tweedledum – “ma non è così, nossignora”.

“Se viceversa” – continuò Tweedledee – “così fosse, potrebbe essere; e se così non fosse, sarebbe; ma dato che non è, non si dà. È logico” (Carroll [1871] 1971, 231).

Il problema è che questo “È logico” non è letteratura, ma un fatto che può anche essere un non-fatto. Viceversa è la parola preferita dai due omini, perennemente abbracciati tra loro. L’identico viceversa può anche essere l’uguale. Tweedledum e Tweedledee sono indivisibili, nel contempo uguali e diversi: sono lo “0” e “1” della logica di Boole. Sono enantiomorfi, immagini speculari l’una all’altra. Sono nel contempo il risultato della logica speculare, della speculazione come speculazione, e come il viceversa della logica di ciò che accade Attraverso lo Specchio. D’altra parte è ciò che inevitabilmente doveva incontrare nel bosco Alice visto che “Questa curiosa bambina amava molto fingere di essere due persone diverse” e che Lewis Carroll non smette mai di dire “Facciamo finta che …”.

Certo, Dodgson, non dà un particolare contributo alla speculazione scientifica nelle sue modalità accademiche né attorno alla questione della regressione e quindi dell’infinito o alla questione del rapporto logico tra le parole le cose, cioè attorno alla questione generale del linguaggio. Di certo, porta all’estremo ciò che la scienza stava mettendo in scena: la dissoluzione delle proprie certezze, verso un possibile rimescolamento del rapporto uomo-mondo. Così come si muove facendo strani percorsi attorno a temi filosofici che appartengono indubbiamente alla grande tradizione occidentale:

“In questo momento sta sognando” - disse Tweedledee – “secondo te cosa sogna?”

Alice disse: “Questo non può dirlo nessuno”.

“Ma sogna te” – esclamò Tweedledee, battendo trionfante le mani – “E se smettesse di sognarti, dove credi che saresti?”

“Dove sono ora, naturalmente” – disse Alice.

“Macché! – ribatté Tweedledee con disprezzo – “tu non saresti più in nessun posto. Tu non sei che una specie di cosa nel sogno”.

“Se quel Re lì si svegliasse” – aggiunse Tweedledum – “tu ti spegneresti … pam! … proprio come una candela!” (Carroll [1871] 1971, 238-239).

I fratelli Tweedle sono dalla parte del Vescovo Berkley secondo il quale ogni oggetto materiale, compresi gli umani, è una cosa nella mente di Dio, mentre Alice sta dalla parte del “… senso comune che credette di aver confutato Berkley sferrando un calcio a un grosso sasso” (Gardner [1960] 1971, 239).

Come non ricordare l’aneddoto relativo al dialogo tra Wittgenstein e Sraffa, dove il primo afferma che un enunciato dotato di senso e lo stato di cose che descrive devono avere la stessa forma logica, e il secondo, senza parlare, reagisce sfregando il dorso delle dita sotto il mento nel tipico gesto napoletano che vale non solo per “chi se ne frega”, ma anche per “non necessariamente c’è corrispondenza tra gli enunciati e le cose descritte”. Vuoi vedere che Sraffa in realtà era il Cappellaio Matto?

È il problema del rapporto tra le parole e le cose. Anche qui vale la pena muoverci in uno spazio e in un tempo liquido che ci concede proprio Dodgson ricordando Hofmannsthal e la sua Lettera di Lord Chandos. Chandos, un promettente giovane dell’epoca elisabettiana scrive al suo vecchio maestro, Francis Bacon, per raccontargli la sua rinuncia all’attività letteraria, visto che le parole con corrispondono più alle cose. Che senso ha allora l’arte della parola e lo scrivere? All’inizio aveva provato repulsione solamente per i concetti astratti, che nella lettera paragona a “funghi ammuffiti” (quelli che fanno crescere o decrescere Alice?), ma questa sua avversione, con il passare del tempo, si è estesa a ogni singola parola del linguaggio. Chandos chiude la lettera affermando che non scriverà più in nessun linguaggio conosciuto. Humpty Dumpty in Attraverso lo Specchio se la prende con Alice perché non distingue una cravatta da una cintura,

“Lo so, è molto ignorante da parte mia” – disse Alice, in un tono così umile che Humpty Dumpty si raddolcì.

“È una cravatta, bambina, ed è bellissima come dici tu …”

[...Humpty continuando l’argomentazione si ricorda che l’ha avuta come regalo di un non-compleanno...]

“Voglio dire, che cosa è un regalo di non-compleanno?” “Un regalo fatto quando non è il tuo compleanno, naturalmente.”

Alice rifletté un poco. “A me piacciono di più i regali del compleanno”. Disse infine.

“Non sai quello che dici!” – esclamò Humpty Dumpty – “Quanti giorni ci sono in un anno?”

“Trecentosessantacinque” – disse Alice.

“E tu quanti compleanni hai?”

“Uno”.

“Trecentosessantacinque meno uno, quanto fa?”

“Fa trecentosessantaquattro, naturalmente” (Carroll [1871] 1971, 265).

Il dialogo ha come risultato che ci sono trecentosessantaquattro giorni in cui puoi ricevere regali di non-compleanno.

“Certo” – disse Alice.

“E solo uno per i regali di compleanno, sai. Piglia su e porta a casa!”.

“Non capisco cosa dovrei portarmi a casa” – disse Alice.

Humpty Dumpty fece un sorriso di disprezzo. “Naturalmente devo dirtelo io. Volevo dire, ‘ecco un argomento che ti stende definitivamente!’”.

“Ma ‘piglia su e porta a casa’ non è proprio come dire ‘ecco un argomento che ti stende’” – obiettò Alice.

“Quando io uso una parola” – disse Humpty Dumpty in tono alquanto sprezzante – “questo significa esattamente quello che decido io … né più né meno”.

“Bisogna vedere” – disse Alice – “se lei può dare tanti significati diversi alle parole”.

“Bisogna vedere” – disse Humpty Dumpty – “chi è che comanda … è tutto qua”(Carroll [1871] 1971, 266).

Hofmansthall-Lord Chandos (ancora un sostituto) non ha il coraggio di fare questa affermazione e quindi si tace. Proviamo a leggere cosa scrive Dodgson nel suo Symbolic Logic:

Io affermo che chiunque scriva un libro, è pienamente autorizzato a dare qualunque significato gli garbi a qualsiasi parola o frase egli intenda usare. Se trovo che un autore dice all’inizio del suo libro ‘ sia ben chiaro che con la parola ‘nero’ io vorrò sempre dire ‘bianco’ e con la parola ‘bianco’ vorrò sempre dire ‘nero’, io accetto mite la sua legge, per quanto poco giudiziosa possa sembrarmi. E così, per quanto riguarda la questione se una Proposizione debba o no essere interpretata come affermante l’esistenza del suo Soggetto, io afferma che ogni scrittore può adottare la sua regola, purché come è ovvio questa sia coerente con se stessa e con i fatti accettati della logica. Consideriamo certe idee che si possono tenere logicamente, e decidiamo così quali fra loro possono tenerci convenientemente; dopodiché io mi riterrò libero di dichiarare quali fra loro io intendo tenere (Dodgson [1896] 1971, 267).

Il linguaggio è convenzionale o dice la cosa stessa? ha senso solo quando è in analogia col senso o fa scoprire qualcosa che sta oltre il senso? E, ammesso che ci sia questa disarmonia tra il linguaggio e il mondo, quando ha senso è scientifico e quando non è artistico? Argomentazione semplicemente inaccettabile!

Ricordiamolo, siamo nel 1896 nello scenario della complessiva crisi dei fondamenti tra fine Ottocento e primi Novecento, tra sconquassi in matematica, logica, politica e altro ancora. Alcuni dicono: tutto questo confluisce a Vienna; certo! sarebbe sciocco negarlo. Ma è allora diffuso ovunque, pervasivo, ancora oggi poco compreso dal punto di vista della storia delle idee, anche se gli esiti di quei sommovimenti sono oggi la nostra stessa condizione umana sociale, economico-politica. Sono i rizomi che hanno alimentato ciò in cui siamo oggi: il modo di produzione digitale con tutte le sue contraddizioni e le sue immani “potenze” o “volontà di potenza”. I rizomi non erano “la cosa” o quello che potremmo definire la “datità”, ma erano ciò che stava preparando il superamento, il collasso, le metamorfosi non necessarie ma “eventuali”. E così, senza alcun destino, è stato.

Certo che quello che accade con Dodgson/Carroll (e non solo con lui, ovviamente), è che avrebbe potuto aggiungere o affermare che il diritto di dire ‘bianco’ al posto di ‘nero’ ce lo può porre l’artista cioè l’arte, mentre questo non è proprio nelle corde della elaborazione scientifica, se non quando la convenzione logico-linguistica presuppone una complessiva coerenza di sistema. Ma per Lewis Carroll non è così. Lo dice la sua biografia: per lui, plurimo o doppio che dir si voglia, è lo stesso scrivere poesia, fare fotografia, credere in Dio, scrivere libri di logica e inventare di tutto e di più.

La parola e la cosa!?!? Alice incontra per caso in un bosco il Cerbiatto di cui sopra.

“Ehi! Ehi!” – disse Alice tendendo la mano e cercando di accarezzarlo (…)

“Come ti chiami?” – disse infine il Cerbiatto. Che vocina dolce aveva!

“Vorrei saperlo!” – pensò la povera Alice. Rispose, con una certa tristezza: “Niente, per ora”

“Pensaci meglio” – disse l’altro – “così non va.”

Alice pensò, ma senza alcun costrutto.

“Per favore, non mi diresti tu come ti chiami?” – disse timidamente – “Credo che potrebbe aiutarmi un poco”.

[...]

Così avanzarono insieme nel bosco …. finché il Cerbiatto spiccò un salto improvviso … “Sono un Cerbiatto!” gridò con voce piena di gioia. “E tu sei una bambina umana! Povero me!” [...] Schizzò via a tutta velocità (Carroll [1871] 1971, 226)

Osserva Martin Gardner:

Il bosco nel quale le cose non hanno nome è in realtà lo stesso universo, qual è prescindendo da quelle creature manipolatrici di simboli che ne etichettano alcune parti perché […] il nome serve ‘a chi glielo ha dato’. Rendersi conto che il mondo di per sé non contiene segni, che non c’è nessun rapporto fra le cose e i loro nomi, tranne il passaggio per una mente che trova utili le etichette, non è affatto una intuizione filosofica banale. La gioia del Cerbiatto quando si ricorda il suo nome fa pensare alla vecchia storiella di Adamo che chiama tigre la tigre perché assomiglia a una tigre (Gardner [1960] 1971, 226).

La regressione è sempre lì, in atto (o in potenza?) Vale la pena rammentare al lettore che Gardner è stato un matematico, illusionista, divulgatore scientifico, scrittore, giornalista e Debunker statunitense. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta pubblica una rubrica di storie-rompicapo per il giornale di fantascienza “Asimov’s Science Fiction”, diretto, da Isaac Asimov; fu editor dello “Humpty Dumpty Magazine”, e per circa trent’anni pubblicò articoli nella rubrica “Giochi matematici” (Mathematical games) dello “Scientific American”, rubrica proseguita da Douglas Hofstadter che ne mutò il titolo in “Metamagical themas” (anagramma di “Mathematical games”). Hofstadter è lo studioso che utilizza continuamente riferimenti a Lewis Carroll per penetrare nei suoi paradossi e per spiegarci l’intelligenza artificiale, la macchina di Turing, il teorema di Gödel, la musica di Bach, i disegni di Escher e molto altro ancora nel suo monumentale Gödel, Escher, Bach: un’Eterna Ghirlanda Brillante. Certo anche lui non poteva che rivolgersi ad Alice visto che riteneva che non solo la Terra e l’Uomo non sono al centro dell’Universo, ma la stessa autoconsapevolezza non sia altro che la conseguenza di un meccanismo ripetitivo simile, in sostanza, allo specchio.

In una stanza della sua casa, la sua preferita, Lewis Carroll aveva molti giocattoli per bambini, carillon, bambole, un orsacchiotto a molla, un organetto che suonava inserendo una striscia di carta bucherellata e girando una manovella (ancora le schede per l’automazione come nei telai Jacquard). C’era anche una custodia di cartone per francobolli, una delle sue molte invenzioni, distribuita da una ditta di Oxford. pensata come La Custodia dei Francobolli del Paese delle meraviglie. Sul fronte della busta c’è il disegno di Tenniel di Alice con in braccio il Bambino della Duchessa. Estraendo la custodia dalla sua busta si trova sul davanti la stessa figura solo che il bambino è diventato un porcellino. Il retro della busta e quello della custodia offrono una analoga trasformazione del disegno di Tenniel per il Gatto del Cheshire che sorride: in questo caso il gatto svanisce.

J. Tenniel, Alice con il bambino-maialetto, da L. Carroll, Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie.

Scrive Carroll in un libriccino contenuto nella custodia: “Il Bambino è divenuto un Maialetto! Se questo non vi sorprende, beh, vuol dire che non vi sorprenderebbe nemmeno il vedere vostra suocera trasformarsi improvvisamente in un giroscopio”. Questa custodia conteneva anche e quindi, o quindi e anche, due sorprese illustrate delle Avventure di Alice nel Paese delle meraviglie.

A ben vedere, dentro quella boite dovremmo trovare una qualche nota di un personaggio che sembra non avere nulla a che vedere con l’argomentazione che sto cercando di scatenare attorno a queste inenarrabili questioni: Marcel Duchamp. Proprio lui, il – si fa per dire – pittore o artista.

Credo che se qualcuno lo avesse chiamato ‘artista’ avrebbe semplicemente sorriso lasciando che lo Stregatto del Cheshire continui a sorridere senza essere materialmente presente: tant’è!

È lui, nel mio gioco, uno dei rizomi o grumi, con, forse, inaspettati intrecci. Perché? Duchamp dopo essere stato pittore decide di essere qualcos’altro. Che cosa, ancora oggi non si sa, anche se ci affascina il “non-che-cosa” di quel suo e nostro abisso.

Come Lewis Carroll, anche Duchamp gioca su e con le parole, con pseudonimi, paradossi, verità mancate o da ricostruire (ma, che diavolo! possono essere delle verità mancate; e cosa c’è da ricostruire se Alice sta nel senza tempo perdendo il proprio, quello di Carroll/Dodgson e persino il mio-tuo-nostro tempo? Se sei nel senza tempo non c’è proprio nulla da ricostruire, visto che è già stato, così come tutto potrà continuare a essere). Dio mio! che cosa sta accadendo dell’Essere, ammesso che qualcosa possa accadere all’Essere? Forse vale la pena pensarci. Sospendiamo questioni (inevitabile, cara Alice) onto-teo- logiche. Questioni ancora in sospeso? Certo! Questioni talmente già state da essere al di là da venire.

Ma torniamo a Duchamp per giocare un gioco, meglio per rincorrere la Tartaruga come ha fatto Achille (raggiungendola o no? ah, saperlo!). Ecco il gioco: c’è una domanda che Carroll avrebbe voluto fare ad Alice, o meglio che lo spinge a scrivere Alice nel Paese delle meraviglie, sapendo perfettamente che non c’è risposta logicamente possibile: “Perché un corvo assomiglia a uno scrittoio?” Tutti a cercare la soluzione mentre la risposta è semplice: nessuna soluzione. Non c’è indubbiamente nessuna analogia tra un corvo e uno scrittoio o, forse, ci sono tutte le analogie che vogliamo inventarci, del tipo: perché l’uno mi è simpatico e l’altro no. Insomma non è così facile tenere assieme l’universalità pretesa dalle analogie compiute con le molteplici e vitali differenze dell’esperienza di ogni giorno e di tutti i giorni. C’è una questione di fondo, e cioè che la logica fa di tutto per liberarsi della biografia, sia di quella privata come di quella collettiva, e quindi il gioco sembra ancora senza senso. Ma sarà così? Vedremo; forse vedremo.

Torniamo a Duchamp, meglio: torniamo a Carroll/Duchamp. È evidente! la custodia di cartone con due sorprese illustrate di Carroll è una sorta di mini Boite en-valise di Duchamp, ambedue giocano sull’ambiguità, usano gli pseudonimi, si affidano al caso e all’evento, escono dai generi, rompono il tempo, sono non-qualcosa e pensano il pensare così come vedono il vedere o ascoltano l’ascoltare – insomma sono epistemici. Ambedue amano la fotografia. Forse perché vogliono catturare il reale? Proprio no! Ciò che probabilmente affascinava è il paradosso stesso della fotografia: sembra cogliere la realtà mentre la ipostatizza negandola. Forse qualcuno può pensare che la realtà sia un tempo eternamente sospeso, un attimo, un senza tempo o che l’immagine del reale sia la stessa realtà? Che la fotografia di Alice fatta da Dodgson sia veramente Alice?

M. Duchamp, La boîte en valise, 1941.

E ancora nella analogia Carroll/Duchamp, che cosa è di fatto e in fondo (ma anche in superficie) Attraverso lo specchio e quello che Alice vi trovò? Una partita a scacchi. Proprio così! E non in senso metaforico: tutte le mosse dei personaggi sono disposte in una virtuale scacchiera del testo. E cosa fa Duchamp dopo aver ucciso la pittura? Gioca a scacchi. Questo significa che Dodgson-Carroll anticipa Duchamp? O che anche Lewis Carroll è un artista come Duchamp? O che ambedue sono promotori della morte dell’arte? Ma no! proprio no! Né l’uno né l’altro sono avanguardisti. E anche se fosse, a me interesserebbe ben poco. Perché? Perché “è sempre l’ora del tè, e negli intervalli non abbiamo il tempo di lavare le tazze”.

Inoltre se qualcuno mi chiedesse, come qualcuno chiese ad Alice: “Per quanto tempo è per sempre?”, dovrei anche io con Alice rispondere: “Alle volte solo un secondo”. Quello colto da qualsiasi fotografia, appunto. E poi né l’uno, né l’altro si pensavano come artisti, ma come coloro che facendo pensavano e pensando facevano. Forse continuo e discreto coesistono; forse ciò che è in atto può essere anche in potenza? Chi sa cosa ne penserebbe Aristotele?

Forse l’unità di potenza e atto, di pensiero e azione si sta realizzando là dove gli umani stanno costruendo marchingegni che non solo pensano come loro ma fanno le stesse cose o anche, incredibile a dirsi, delle cose che gli umani non possono o non sanno fare? Per immaginare di saperlo dovremmo andare Attraverso lo specchio scoprendo che il sé e l’altro, io e il robot, Carroll e Duchamp non sono quello che sono nello stesso modo in cui io non sono io o posso essere non-io. E così inferendo, Il visibile, il cognitivo, il linguistico fanno crash. Interessante, no?

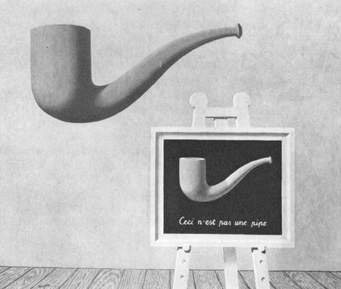

R. Magritte, Ceci n’est pas une pipe, 1926 – 1952.

Carroll e Duchamp, ma – perché no? – anche Magritte, vogliono conoscere il conoscere e in modi diversi scardinano ogni ordine metafisico precostituito vuoi per comporne un altro, vuoi per imparare a vivere senza.

Non si interessano dei generi degli scaffali, degli ordini… dei… precostituiti…. D’altra parte chiede Alice al gatto del Cheshire:

“Vorresti dirmi di grazia quale strada prendere per uscire di qui?”

“Dipende soprattutto da dove vuoi andare”– disse il Gatto.

“Non m’importa molto…”– disse Alice.

“Allora non importa che strada prendi” – disse il Gatto

“… purché arrivi in qualche posto” – aggiunse Alice a mo’ di spiegazione.

“Ah, per questo stai pure tranquilla” – disse il Gatto – “basta che tu non ti fermi prima”(Carroll [1865] 1971, 89-90).

Ecco! Dodgson, Lewis Carroll, Marcel Duchamp, Richard Mutt, Rose Sélavy, e molti altri, pseudonimi o meno, non si sono fermati prima, … semplicemente, molto semplicemente.

Come Albert Einstein che con l’esperimento concettuale del treno ha ipostatizzato la relatività (e questa parola, sì, fa specie per tutto questo mio scritto!), la relatività ristretta. Dal che emerge che eventi che sono simultanei in un sistema in riferimento inerziale non lo sono in un altro. Banalizzando, la percezione dello spazio-tempo cambia se sei fuori o dentro il treno. Strano, i paradossi si intrecciano sempre con la banalità, aprono i saperi, e in alcuni casi, o per qualcuno, ti fanno persino immaginare di poter parlare di Dio!

La questione, che fa sorridere lo Stregatto – che, ricordiamolo, sta lì sopra i rami anche quando il suo padrone figurale se ne è andato – è che se l’arte è abilità tecnica (come volevano gli antichi) o rappresentazione (come volevano, e molti ancora vogliono, rappresentazione del mondo o di mondi possibili) allora l’artista in qualche modo si “monta la testa”, si crede il sorriso del gatto; di contro se l’arte è invece, nel prima e nel dopo, nel passato, nel presente e nel futuro, conoscenza, nel contempo pratica e pensierosa, nel tempo, perché usa ciò che ha a disposizione, e nel senza tempo, perché capace di indurre il tempo a essere altro da sé, allora l’artista è uno di noi, indubbiamente abile, indubbiamente anche intelligente e, presumo generoso, ma uno di noi. E soprattutto l’arte non è un genere che merita idolatria ma profonda simpatia. Nello stesso modo la scienza, e – perché no? – la filosofia. I due erano uno-di-noi.

Insomma – all’interno della cultura della Contemporaneità per propria natura idealista, nella quale fondamentali sono le idee e l’uomo appare sostanzialmente come un produttore di idee, l’arte sarebbe il meglio del meglio della produzione umana, perfino ciò che dà senso alla nostra stessa umanità e, ovviamente, sarebbe altro dalla scienza, sorella nemica, in una generalizzata divisione non solo del lavoro, delle professioni, dei ruoli, ma anche del diritto ad avere idee. Questa è l’anima standardizzata, burocratica, lineare. Ma questo modo di produzione, questo modo di considerare la relazione tra il pensiero e il mondo, produce anche ciò che gli resiste, prima che politicamente epistemologicamente, perché – così credo– da qui possono agire i germi, o formarsi i rizomi, del cambiamento alle volte possibile, altre no!

Insomma (la stessa esclamazione di prima) – Lewis Carroll, come le molte figure che guardo attraversare lo Specchio di Alice (e dio solo sa quante ce ne sono da ricordare) sono una modalità di resistenza alla Contemporaneità senza alcun bisogno di rinnegarla, anzi! E qui si apre l’ultima parte di questo mio non-sapere-dove sto-andando con Alice. Devo rincorrere altre figure che vedo entrare nello Specchio. Le riconosco, ognuna con i propri caratteri, manie, intelligenze …. sorrisi: Russell e Wittgenstein, Gödel e Turing, e, tra altri ai quali sorridere, Deleuze. Solo loro? Per ora sì! Visto che non ho più tempo e quindi mi prendo un po’ di tempo per fare altro. So bene che ce ne sono molti che hanno attraversato lo specchio o che ci hanno provato. Ma inseguiamo questi che ho appena intravisto attraverso lo Specchio di Alice. Bertrand Russell era indubbiamente molto intelligente e si interessava molto delle contraddizioni logiche e linguistiche. Amava la matematica perché voleva capire come mai una (1) mela più una (1) pera, fanno due (2) frutti. Da sempre si interessava anche di che cosa fanno i barbieri nelle loro botteghe. In particolare di uno che abitava a Chiswick.

In questo villaggio, vi è un solo barbiere, un uomo ben sbarbato, che rade tutti e solo gli uomini del villaggio che non si radono da soli. Chi rade il barbiere?”. Se, come appare plausibile, il barbiere si radesse da solo, verrebbe contraddetta la premessa secondo cui il barbiere rade solo gli uomini che non si radono da soli. Se invece il barbiere non si radesse autonomamente, allora dovrebbe essere rasato dal barbiere, che però è lui stesso: in entrambi i casi si cade in una contraddizione. Il problema è in quale categoria vada incluso il barbiere: infatti, sia che venga incluso nella prima, sia che venga incluso nella seconda, la situazione sarebbe contraddittoria. Il barbiere è un insieme che appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso. Ma la contraddizione è della logica stessa, delle sue discrasie? del linguaggio che la articola? della mancata corrispondenza tra le parole e le cose? oppure del mondo stesso?

Insomma, il mondo, certo di se stesso e delle sorti progressive, grazie alla tecnica e incarnato nella straordinaria potenza invasiva ed evasiva del modo di produzione industriale (non è l’Ottocento, e la prima metà del Novecento, l’Età dell’industria e della tecnologia?), ritenendo di essere il migliore dei mondi possibili, riteneva le discrasie logiche, linguistiche, ma anche e soprattutto politiche, secondarie rispetto alla ‘pienezza’ del suo destino, così ben giustificata dall’idealismo, in particolare dalla dialettica, anche se queste si presentavano così sconvolgenti da mettere in discussione non solo ciò che riusciamo a dire del mondo, ma anche ciò che sappiamo non solo del mondo, ma anche di noi stessi.

I dubbi logico-epistemici sono inevitabilmente questioni politiche, nello stesso modo in cui la questione tecnica non è problema della tecnica (certo! sto involontariamente citando Heidegger, con il quale sono praticamente in totale – o quasi totale – disaccordo). Dodgson avrebbe, a questo punto, chiamato Lewis Carroll, cioè il suo gemello speculare, il suo Tweedledum/dee e gli avrebbe detto: “Caro Lewis, dimostra al nostro caro amico Bertrand che un insieme di insiemi è a sua volta un insieme e che, procedendo per inferenza, si può arrivare alla considerazione che l’infinito può essere considerato finito, cioè che non c’è sostanziale differenza tra l’universale e il singolare. Li puoi egualmente computare. Non certo con i numeri, ma riconducendo la logica alla sua fondamentale dualità 0-1 (che non è il dualismo logico-filosofico, ma è quello implicito alla differenza, aperto fluido, rizomatico e non paradigmatico, lineare, chiuso … politicamente burocratico)”. Detto in altri termini, il linguaggio stesso è un sistema di computazione capace di rimettere in gioco continuamente (non progressivamente) vero e falso. Quindi, perché continuare a immaginare che necessariamente le parole debbano corrispondere alle cose, in nome di una metafisica finalmente compiuta o da compiere?

I giochi di parole, i paradossi, le contraddizioni logiche proprio perché mettono in gioco il mondo sono il mondo o meglio sono “mondi”, cioè condizioni di possibilità. E poi, diciamolo pure, se Boole si ritrova con lo 0-1 ragionando su vero e falso, alla fine gli sarà pure venuto il sospetto che mentre vero e falso rinviano a una questione etica, 0-1 no? E che quindi, per deduzione, nemmeno giusto e sbagliato hanno poco a che vedere con il dualismo (forse dovremmo scrivere binarismo, anche se parola inusuale e non usata comunque in logica) 0-1?

In fondo la questione è che cosa sia sensato e che cosa sia insensato. Il paradosso del barbiere di Russell è sì un problema degli insiemi, ma è anche quello dei contenitori di questi insiemi. Semplici e ininfluenti contenitori? Contenitori o stritola-concetti, parole-valigia dell’aminemico (può essere una stringente parola-valigia?) Wittgenstein visto che per costui se il mondo è la “totalità dei fatti” esso non può essere un fatto. Ma se il mondo non è esso stesso un fatto, secondo il Tractatus (questa non è una parola-valigia, ma lo è indubbiamente diventata) non possono esserci proposizioni sensate sullo stato del mondo come un tutto. Ecco il finale (e quindi l’ultima proposizione del Tractatus) “Su ciò di cui non si può parlare si deve tacere”. E lo affermava mentre stava parlando e parlando e parlando. Un abisso. Ne parlava con il suo forse-amico Karl Kraus che così lo imbeccava: “… Chi ha qualcosa da dire si faccia avanti e taccia”.

Comunque, il buon Dodgson era veramente indispettito quando, fregandosene altamente sia dello spazio che del tempo, mi ha fatto presente che non è possibile che tutti sono lì a ragionare sul barbiere di qua e il barbiere di là, attribuendo il qua e là a Bertrand Russell, quando, di quel barbiere ne aveva parlato paradossalmente proprio il suo alter ego Lewis Carroll. Forse firmandosi in un modo o forse in un altro e, magari, avendo sentito questa paradossalità raccontata proprio dal suo barbiere in una occasione qualsiasi o in una qualsiasi occasione?

E come è mai possibile che nei ponderosi tomi accademici di storia della logica non si parli del Paese delle meraviglie e non si dica mai che far di logica significa anche attraversare lo specchio? Per calmare l’ira del buon Dodgson mi sono permesso di accennare a una possibile giustificazione: “Forse perché le opere di Carroll sono, nel bene o nel male (?), considerate opere d’arte e, come ben si sa (?), l’arte ha una verità diversa da quella sia della scienza che della logica”. Dodgson-Carroll si sono imbestialiti e io ho capito che alle volte conviene stare zitti.

Ecco, continuano i guai, visto che questo gioco mi ha costretto a vedere allo specchio uno strano personaggio di nome Wittgenstein che. passeggiando per i giardini di Cambridge, dove faceva finta di fare lezioni, dato che gli era concesso dallo stesso mondo accademico di incontrare studenti per dialogare con loro, senza appunto, l’obbligo dell’insegnamento. Ebbene, passeggiando assieme ad altri giocatori spericolati come Frege, Russell o Sraffa (pseudonimo del Cappellaio Matto?), pur essendo laureato in ingegneria, o proprio perché laureato in ingegneria, dialogava sul rapporto tra le parole e i loro nomi come se fosse un filosofo per dimostrare che il linguaggio è il mondo, che bisogna stare molto attenti agli pseudonimi e che la filosofia non serve quasi a nulla, se non appunto a “far finta”.

E, mentre passeggiava affermava che si doveva far la fatica di pensare a tutto ciò che è pensabile in verità, come se si dovesse salire su una lunga scala a pioli, per poi, arrivati da qualche parte, inevitabilmente in cima, buttare via la scala e tacere. Alice cade nella buca e Wittgenstein, con gli stessi risultati, va verso la cima e tutti e due provano a buttar via la scala.

Dove sta l’inghippo? Da una parte c’è il linguaggio della logica matematica e dei suoi simboli astratti, che mira a una perfetta univocità e trasparenza; dall’altra il linguaggio immaginoso, poetico, della metafora, dell’allegoria, dell’aforisma paradossale. Se si considera la verità del mondo e nel mondo a partire dalla corrispondenza biunivoca tra le parole e le cose evidentemente i giochi di parole o l’infinita proliferazione di senso che si apre nello spazio vuoto tra la parola e la cosa apparirà o come un momento di una immaginazione che si libera della realtà o un gioco nello spazio del non-vero. La domanda sarà allora “come possono esistere due verità, quella della corrispondenza e quella della non-corrispondenza? Quella della scienza e quella dell’arte? E come conciliare il fatto che nei giochi possa accadere di tutto solo a patto che ci siano delle regole del gioco? Questa era questione che tormentava sia Dodgson quanto Wittgenstein. Diciamo che il primo prova a rompere le regole del gioco, sapendo che si ritroverà ad accettare o a produrre altre regole mentre il secondo si rintana nobilissimamente nell’indicibile. Tutti e due (come tutti coloro che attraversano lo specchio di Alice) si ritrovano allo stesso tavolo da gioco, bevendo del tè e dicendosi molto molto seriamente “Facciamo finta che…”.

C’è un di più in Lewis Carroll, che non c’è in Dodgson come non c’è in Wittgenstein: la voglia di sparigliare, o meglio di mettere in gioco il gioco stesso, di farsi o di essere mondo – scrivendo poesie, racconti, facendo fotografie, parlando di Dio e costruendo giocattoli sino ad anticipare (almeno per un po’) il gioco dei giochi: il farsi mondo del digitale.

La questione del gioco per altro ci costringe anche a una riflessione tra finito e infinito, partendo da una considerazione in qualche modo legata all’opera di Wittgenstein: nel gioco siamo giocati. Il gioco è fatto dalle regole del gioco. Immaginiamo un campo da calcio, inizia la partita e possono accadere infiniti eventi contenuti però da spazi, tempi e regole definite, cioè da ciò che è finito o che determina che cosa è il compiuto. Anche quando si prova a fare il non-gioco come cerca Lewis Carroll, o anche quando si cerca di comprendere se esiste una regola delle regole ambedue rincorrendo l’inferenza. Il finito è contenuto dall’infinito così come l’infinito contiene il finito e tra l’uno e l’altro non c’è contraddizione. È ciò che accade anche tra la parola e la cosa. il finito è la definizione, convenzionale o meno è in questo caso inessenziale, mentre l’infinito sono tutte le interpretazioni possibili concesse dalla stessa differenza (diremmo ontologica) tra una parola e una cosa.

Stanno attraversando lo specchio strani personaggi Uno di questi, di nome Gödel; nome composto da God ed El, cioè del nome inglese ed ebraico di Dio. Sarà mica un co-g-nome-valigia? Ha un aspetto un po’ emaciato, con uno strano accento tedesco, guarda verso il basso, spalle incurvate, braccia incrociate sul retro, come tormentato dai suoi pensieri. Ripete tra sé e sé: “Tutti i cretesi sono mentitori”, “io sto mentendo …” e ancora “Questo enunciato è falso …”. È una ossessione, che per altro viene da molto lontano. Da Mileto dove un tale di nome Eubulide nel IV secolo a.C. non riusciva a risolvere questo paradosso: “Quando dico ‘io mento’ sto dicendo il vero o sto mentendo? La proposizione è vera o falsa? Se è vera, è vero che ‘io mento’ e dunque sto dicendo il falso; se è falsa, allora è falso che ‘io mento’” e dunque sto dicendo il vero.

M.C. Escher, Cascata, 1961.

Come venirne fuori? O come starci dentro? Elaborando il teorema dell’incompletezza. Gödel sostituisce la frase ‘io non sono vera’ con la frase ‘io non sono dimostrabile’. Seguiamo ancora Oddifreddi:

La frase di Gödel dice di se stessa di non essere dimostrabile. Supponiamo che lo sia: cioè che sia dimostrabile in uno dei sistemi tipici della matematica, sistemi in cui si dimostrano solo cose vere. Se la frase fosse dimostrabile, poiché il sistema dimostra solo cose vere, sarebbe vera. Ma se essa dice ‘io non sono dimostrabile’ allora non dovrebbe essere dimostrabile” (Odifreddi 2012, 19).

L’ipotesi che questa frase sia dimostrabile fa sì che essa sia vera, e dunque non dimostrabile. Ma allora, l’ipotesi è sbagliata, e la frase non può essere. Scrive:

Vi invito, cioè, a meditare sul fatto che la frase ‘io non sono dimostrabile’ non può essere dimostrabile in un sistema che dimostra solo verità, perché altrimenti sarebbe falsa. E allora non è dimostrabile, ma poiché dice appunto di non essere dimostrabile, è vera. E allora che cosa abbiamo trovato? Abbiamo una affermazione che è vera, ma non dimostrabile, dunque un esempio di incompletezza del sistema (Odifreddi 2012, 20).

Ne esce il teorema di incompletezza secondo il quale “mentre esistono sistemi completi per la logica, non esistono sistemi di assiomi e di regole che permettono di derivare tutte e sole le verità matematiche” (Odifreddi 2012, 20).

Semplificando: “l’aritmetica è incompleta di natura e non esistono sistemi completi per le sue verità” (Odifreddi, 2012, 20). Ci troviamo così da una parte con la completezza della logica e dall’altra con l’incompletezza della matematica. Immagino il Coniglio, il Cappellaio Matto, la Lepre Marzolina, La Regina, il Ghiro e tutti i personaggi del Paese delle meraviglie, lì a battere le mani e a rincorrere, qua e là, l’INFERENZA. Qualcuno a gridare. “L’abbiamo presa!”.

A questo punto compare la figura di Alan Turing che per cercare di riformulare il teorema di Gödel si inventò un particolare tipo di macchina:

Egli iniziò chiedendosi come sarebbe possibile descrivere una macchina in grado di fare dei calcoli e per la quale valesse un analogo del teorema di Gödel. E così facendo arrivò semplicemente a fare sulla carta un progetto di quello che noi chiamiamo ‘computer’, ma che gli informatici chiamano ‘macchina di Turing universale’ (Odifreddi 2012, 20).

Macchina, ancora macchina! Ma, in questo caso, universale perché tiene assieme logica e matematica, cioè completezza e incompletezza. “Turing notò che quando in un sistema formale si procede dagli assiomi mediante le regole, lo si fa effettivamente in maniera meccanica: cioè l’uomo che sta derivando dei teoremi sta lavorando come una macchina”. C’è quindi una simbiosi uomo/macchina e la simbiosi non può che essere legittimata dalle analogie. Cioè c’è in gioco nella simbiosi ciò che l’’antica’ filosofia chiamava sostanza. Comunque, il teorema di Gödel afferma che ci sono delle verità che non è possibile dimostrare a partire dagli assiomi e seguendo le regole del sistema. Ma fa anche sospettare che ogni sistema sia sostanzialmente la propria verità, cioè sia autoreferente. La relazione che si stabilisce tra le parole e le cose, tra finito e infinito, e la riflessione attorno alla macchina universale di Turing, il tutto messo assieme proditoriamente (come per altro sto facendo approfittando di te, caro lettore) mi fa pensare (e credo farebbe pensare anche ad Alice) che se costruissimo un automa parlante come noi sarebbe impossibile impedirgli di fare poesia. Gli universi tutti si includono e rifiutano a vicenda e per questo fanno cose piccole e grandi, materiali e immateriali. Tweedledum e Tweedledee direbbero contemporaneamente VICEVERSA, poffarbacco! Vero, Alice?

Comunque quella macchina di Turing, che alcuni dicono già intuita da Dodgson-Carroll siamo noi (un noi che ha scoperto il noi … entrando nello Specchio) con il nostro modo di computare, caso per caso, le occasioni, giocando tra il vero e il falso, cioè tra argomentazioni che si costituisco come vere anche quando non verificabili, con il nostro modo di rappresentare il mondo sapendo perfettamente che ogni segno non potrà mai corrispondere a qualcosa e che anche la poesia non è niente altro che il calcolo dell’improbabile che gioca con il plausibile. Ed è così che possiamo chiamare questo noi ciò che sta in una sorta di epoca senza tempo. Ah! le contraddizioni, le incoerenze, le antinomie, i paradossi e che più ne ha più ne metta ... magari nella zuppa della Cuoca della Duchessa: come fa un’epoca a essere senza tempo? Un tempo (?) che forse varrebbe la pena chiamare il Digitale.

Dove sta la contraddizione? Questa epoca appare come il sorriso del gatto di Cheshire, l’immateriale che domina, non più prodotti ma processi, società dell’informazione, dei servizi, dei bit, dei Big data, del cloud, e così elencando, e poi la nominiamo Digitale cioè fatta con le dita, come se fossimo tornati alle nostre origini quando per contare usavamo, appunto, le dita sempre indecisi se numerare con il 10 (come le nostre dita) o con il 12 (come i mesi dell’anno). Forse per andare avanti bisogna tornare indietro e ce lo dice il nostro stesso linguaggio. Ma forse ha ragione – non vorrei mettere le dita nella piaga – chi ci ha detto che sono le mani e quindi le nostre dita che pensano e il Digitale, cioè il nostro tempo, molto semplicemente lo riconosce. Proprio così è la mano che pensa, è il bios che pensa, sono gli stati di relazione e le unità autoreferenti che pensano.

E Dodgson-Carroll-Alice, che c’entra? È uno dei rizomi, quello più denso, più libero, più esplosivo. Quello che percorrendo i sentieri sui confini tra linguaggio, logica, rappresentazione, espressione, gioco e costruzione ci ha fatto intuire le possibilità di un esistente non codificato e/ma comprensibile, libero dai vincoli dell’analogia, della omologia, della mimesi, aperto a una ipotesi antichissima ma nel contempo attuale e cioè che l’universo sia finito e non infinito, che sia discreto e non continuo e che l’autoreferenza, cioè i vincoli propri di un qualsiasi sistema autonomo (materiale, come immateriale) non impediscono la relazione, anzi è proprio questo che alimenta i processi rizomatici e che la calcolabilità delle infinite relazioni possibili apre alla proliferazione delle differenze come vitalità e non si risolve nel rendere l’ente come ciò che è a disposizione.

Eccoci al colpo di scena finale (anche se nei racconti dove c’è Alice, la fine non finisce mai). Chi ha avuto la capacità di comprendere lucidamente e filosoficamente la resistenza possibile alle certezze orgogliose di un mondo come quello della Contemporaneità, dalla rivoluzione francese in poi, con il suo dominio della tecnica, con il suo modo di produzione industriale, con le sue idolatrie della Storia, della Scienza, dell’Arte dell’io e della Massa (nuovo e antichissimo soggetto politico), con la sua deificazione della dialettica, con il suo capitalismo onnivoro ed espansivo, con la voglia di dominio totale dell’esistente, provando non certo a raccontarlo questo mondo, visto che storicizzare nella dialettica significa alimentare la sua stessa volontà di potenza e la pretesa universalità del “sistema”? Chi? Deleuze. È lui che pratica un pensiero nomadico che rifiuta la linearità dei concetti, la sostanza come corrispondenza tra il nome e la cosa, o tra il discorso e i fatti, in una circolarità sintetica, rizomatosa dove si animano connessioni impreviste e contagiose: rizomi come grumi esplosivi e virali; è lui che proponendo ironicamente la Pop Filosofia apre a una conoscenza e a una creatività non più di genere o privata, ma collettiva, aprendo così uno spazio alla politica non più come professione (e questo è uno dei connotati fondamentale del digitale : è, nel bene e nel male, per propria configurazione logica e tecnica sociale, collettivo, diffusivo); è lui che vuole scardinare il primato occidentale dell’identità facendo surf fra le differenze; è lui che, con la decostruzione diffusa, cioè provando a smontare i giocattoli non solo per capire come sono fatti ma anche per provare a farne a meno, depotenzia ogni presunzione metafisica; è lui che dando spazio ai fantasmi di Nietzsche scatena le interpretazioni del mondo senza la presunzione ermeneutica lasciando così in stallo non solo Gadamer ma anche Heidegger; è lui che senza, suppongo, sapere nulla del modo d’essere della tecnologia digitale ne comprende il senso-non senso, il modo di pensare digitale. Lo comprende senza (credo) sapere come e perché e cosa accade nel cloud o tra i BigData, dove le informazioni son accumulate senza alcun ordine, senza alcun scaffale, senza un Gestell si dovrebbe dire a Heidegger, in modalità stocastica, casuale come avviene nella circolazione dei rizomi. La significazione come la ricerca di senso o di efficacia si apre all’inaspettato, a ciò che la necessità non ti fa pensare e trovare perché il dominio del necessario ti vincola, come la bestia de La seconda inattuale di Nietzsche, al piolo dell’attimo e della necessità per la necessità. Nietzsche:

Osserva il gregge che ti pascola innanzi: esso non sa cosa sia ieri, cosa oggi, salta intorno, mangia, riposa, digerisce, torna a saltare, e così dall’alba al tramonto e di giorno in giorno, legato brevemente con il suo piacere e dolore, attaccato cioè al piolo dell’istante e perciò né triste né tediato. Il vedere ciò fa male all’uomo, poiché al confronto con l’animale egli si vanta della sua umanità e tuttavia guarda con invidia alla felicità di quello – giacché questo soltanto egli vuole, vivere come l’animale né tediato né fra dolori, e lo vuole però invano, perché non lo vuole come l’animale. L’uomo chiese una volta all’animale: perché non mi parli della tua felicità e soltanto mi guardi? L’animale dal canto suo voleva ricordare e dire: ciò deriva dal fatto che dimentico subito quel che volevo dire, -ma subito dimenticò anche questa risposta e tacque; sicché l’uomo se ne meravigliò” (Nietzsche [1874] 1974, 6).

E con chi lo fa? Chi può liberarci dal piolo della necessità per la necessità e insegnarci a fare surf sulle differenze invece di sognare continuamente la metafisica identità tra le parole e le cose, tra il senso e l’evento, e così rincorrendo la Tartaruga? Alice ovviamente, chiamata con Dodgson-Carroll per un tè da Matti assieme a tutti i filosofi di altri tempi a guardare che ora è nell’orologio del Coniglio che curiosamente dice il giorno del mese e non dice l’ora, dove il tempo è sempre in ritardo non si sa bene da che cosa, da quando e di quanto. Forse i filosofi dovrebbero fare qualche convegno in più (o in meno?) sul ritardo e soprattutto dovrebbero essere meno schizzinosi tra di loro e con i non-filosofi, dovrebbero come dice Deleuze essere Pop-filosofi, con l’ironia del caso. Perché con Alice siamo sin da piccoli tutti filosofi.

C’era un tavolo apparecchiato sotto un albero davanti alla casa, e la Lepre Marzolina e il Cappellaio vi prendevano il tè.

C’era anche Norbert Wiener che era preso dalla domanda molto cibernetica: “Possiamo ancora chiederci che cosa è una cosa, un ente, un fenomeno e persino un pensiero o non dobbiamo invece chiederci come funziona?” Così, preso da questi profondi pensieri, così saluta il Cappellaio Matto:” Bella giornata, vero? professor Russell? facendo ridere tutti i filosofi convenuti svegliando così il povero Ghiro. C’erano tutti e c’era anche uno che si rifiutava di essere tutti e reclamava una scacchiera per giocare non si sa bene che gioco. Alcuni lo chiamavano Richard Mutt, altri Rose Sélavy, altri ancora Duchamp. Più lo chiamavano e più lui non rispondeva e così chiunque poteva inventarsi il suo nome. Astuto!

Giornata memorabile … Tutti attorno e sopra il tavolo un libro, Logica del Senso di Deleuze, appunto, nel quale molti filosofi e molte filosofie del passato e del presente vengono stritolati come fossero parole-macedonia, portmanteau, dall’evento Alice. Libro che così incomincia: “In Alice e in Attraverso lo specchio, viene trattata una categoria di cose specialissime: gli eventi, gli eventi puri” (Deleuze [1969] 2017, 9). Non comincia con “Nel Fedro, Platone”, o “Nel Tractatus di Wittgenstein”. No! incomincia con: “In Alice...”.

Quando dico ‘Alice cresce’ voglio dire che diventa più grande di quanto non fosse. Ma voglio anche dire che diventa più piccola, di quanto non sia ora. Senza dubbio, non è nello stesso tempo che lo diventa. È più grande ora, era più piccola prima. Ma è nello stesso tempo, una sola volta, che si diventa più grandi di quanto non si fosse prima, e che ci fa più piccoli di quanto non si diventi. Tale è la simultaneità del divenire la cui peculiarità è schivare il presente. E in quanto schiva il presente, il divenire non sopporta la separazione né la distinzione del prima e del dopo, del passato e del futuro. È proprio dell’essenza del divenire l’andare, sospingere nei due sensi contemporaneamente: Alice non cresce senza rimpicciolire, e viceversa. Il buon senso è l’affermazione che, in ogni cosa, vi è un senso determinabile; ma il paradosso l’affermazione dei due sensi nello stesso tempo (Deleuze [1969] 2017, 9)

Inizio mica male, vero? Anche perché succede poi di tutto e di più, sempre invocando Alice nelle sue meravigliose meraviglie o con il suo specchio che si fa attraversare. Si ragiona sulla differenza tra la superficie, sulle proposizioni e gli enunciati, sulla dualità, sull’evento, ovviamente e il senza tempo… e così di seguito, sempre rincorrendo come Achille, la Tartaruga, il Senso. Testo straordinariamente intricato e pieno di giochi e di trappole…

Ecco una considerazione ai margini. Molto ai margini … nel bordo, nel limite o frontiera, nella “ascesa alla superficie” che può sconfessare la “falsa profondità” quando invece c’è il rischio di sprofondare. In Attraverso lo specchio, spiega Deleuze: