Azione come praxis

Riflessioni su scienza e conoscenza in Manuele Gabalas

Francesco Monticini

English abstract

in Appendice | Testo e traduzione di Manuele Gabalas, Lettera XXXV

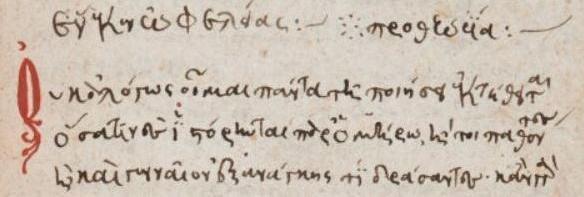

Matteo di Efeso, De erroribus Ulixis, incipit. London, British Library, Burney 114 (XIV sec.), f. 132r (dettaglio).

Thus conscience does make cowards of us all,

and thus the native hue of resolution

is sicklied o’er with the pale cast of thought,

and enterprises of great pitch and moment

with this regard their currents turn awry,

and lose the name of action.

W. Shakespeare, Hamlet, III 1, vv. 91-96.

Con le due prime celebri Critiche di Immanuel Kant il pensiero occidentale ha indubbiamente compiuto un fondamentale progresso nella sistematizzazione di una caratteristica sostanziale dell’interiorità umana: la ragione non serve solo a dirigere la conoscenza, ma pure l’azione. Esistono dunque una ragione teoretica e una ragione pratica. D’altronde, l’individualità si compone non solo di una più o meno lunga serie di nozioni astratte, ma anche di scelte; potremmo anzi dire che le scelte contribuiscono a denotare il singolo come veri e propri tratti somatici, in costante evoluzione.

Accanto al grave problema dei limiti delle due ragioni – in altri termini, della nostra reale capacità di conoscere e di agire – esiste però l’immensa questione della loro interazione. Questo contributo si ripromette di analizzare il tema mediante la lettura e il commento di un testo del bizantino Manuele Gabalas, metropolita di Efeso. Come si vedrà, proprio la nozione di scienza, intesa come vertice di contatto fra conoscenza e azione umana, si porrà al centro della trattazione.

Si può dire che nel pensiero greco non si parli propriamente di theoria (ʻosservazioneʼ, ʻcontemplazioneʼ) e di bios theoretikos prima di Platone e di Aristotele. Servono infatti quattro requisiti perché si possa parlare propriamente di theoria (i quali compaiono solamente, seppure declinati in maniera differente, con questi due pensatori). Si intendono: una giustificazione etica della superiorità della conoscenza rispetto alle altre attività umane; una chiara distinzione psicologica ed epistemologica della theoria, concepita come connessa a una facoltà superiore e immortale quale l’intelletto e come ben distinta dalle altre capacità sensitive e cognitive umane; una definizione cosmologica e ontologica delle entità contemplate come elementi divini superiori; la concezione di un’analogia fra l’attività del filosofo e quella di un’effettiva contemplazione o spettacolo (Bénatouïl, Bonazzi 2012, 4-5). Nel caso di Platone, il tema della theoria compare principalmente nel Timeo – oltreché nel Fedone, nel Fedro, nella Repubblica e nel Filebo – in riferimento alla dimensione delle idee. Aristotele, invece, si occupa della questione anzitutto nell’Etica Nicomachea, per l’esattezza nel sesto e nel decimo libro. Lo Stagirita, però, prima di trattare di theoria, affronta il concetto complementare di ʻazioneʼ (praxis) che tiene a distinguere da quello correlato di ʻproduzioneʼ (poiesis). Così si legge nel testo aristotelico:

πράξεως μὲν οὖν ἀρχὴ προαίρεσις – ὅθεν ἡ κίνησις ἀλλ’οὐχ οὗ ἕνεκα – προαιρέσεως δὲ ὄρεξις καὶ λόγος ὁ ἕνεκά τινος. [...] διάνοια δ’αὐτὴ οὐθὲν κινεῖ, ἀλλ’ἡ ἕνεκά του καὶ πρακτική· αὕτη γὰρ καὶ τῆς ποιητικῆς ἄρχει· ἕνεκα γάρ του ποιεῖ πᾶς ὁ ποιῶν, καὶ οὐ τέλος ἁπλῶς (ἀλλὰ πρός τι καὶ τινός) τὸ ποιητόν, ἀλλὰ τὸ πρακτόν. ἡ γὰρ εὐπραξία τέλος, ἡ δ’ὄρεξις τούτου.

Il principio dell’azione è dunque la scelta – principio in quanto causa efficiente, non in quanto causa finale – e i principi della scelta sono il desiderio e il calcolo indirizzato a un qualche fine. [...] Il pensiero da solo non mette in movimento nulla, a meno che non sia indirizzato a un fine e, quindi, non sia un pensiero che concerne l’azione. È questo a dirigere pure l’attività produttiva: chi produce lo fa in vista di un qualche fine; il prodotto però non è un fine puro (in quanto è, anzi, un fine relativo e di qualcosa di determinato), mentre lo è ciò che è oggetto dell’azione. Il comportamento etico è un fine in senso assoluto e il desiderio, allora, a quello tende.

Arist. Eth. Nic. VI 2 1139a-b 31-4 (il testo greco è tratto da Zanatta 2002, 390).

In buona sostanza, entrambe, praxis e poiesis, sono volte a un fine (sono quindi mosse da un pensiero pratico), ma si differenziano proprio per la qualità del loro fine: assoluto nel caso della praxis, contingente in quello della poiesis. L’etica è allora sempre praxis e mai poiesis, poiché possiede una finalità autoreferenziale: si realizza all’interno del soggetto agente e non è rivolta alla creazione di un elemento altro.

In merito alla theoria, Aristotele afferma:

εἰ δ’ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία κατ’ἀρετὴν ἐνέργεια, εὔλογον κατὰ τὴν κρατίστην· αὕτη δ’ἂν εἴη τοῦ ἀρίστου. εἴτε δὴ νοῦς τοῦτο εἴτε ἄλλο τι, [...] ἡ τούτου ἐνέργεια κατὰ τὴν οἰκείαν ἀρετὴν εἴη ἂν ἡ τελεία εὐδαιμονία. ὅτι δ’ἐστὶ θεωρητική, εἴρηται.

Se la felicità è un’attività secondo virtù, è verosimile che sia secondo la più alta: sarà dunque la virtù di quanto esiste di migliore. Che quanto esiste di migliore sia l’intelletto o qualcos’altro [...], la sua attività secondo la virtù che gli è propria consisterà nella perfetta felicità. Che si tratti di un’attività contemplativa lo abbiamo già affermato.

Arist. Eth. Nic. X, 7 1177a 12-18 (ed. Zanatta 2002, 662-664).

Precisiamo che il riferimento interno è, probabilmente, al frammento VI del Protrettico (Zanatta 2002, 1099, 4). Aristotele afferma dunque che la contemplazione è l’attività più felice per l’essere umano perché, come andrà argomentando nel prosieguo del suo discorso (Zanatta 2002, 1097-1098; Roochnik 2009, 69-82), è la più alta (in quanto affine all’intelletto), la più continua (in quanto la più immateriale e, quindi, quella che meno necessita del macchinoso passaggio dalla potenza all’atto), la più piacevole (i piaceri della filosofia sono i più puri e i più certi), la più bastevole a se stessa (non coinvolge alcun elemento estraneo), l’unica amabile di per sé (la contemplazione non crea che ulteriore contemplazione), l’unica non attinente a occupazioni pratiche (come invece, inevitabilmente, lo si è visto prima, ogni virtù etica).

Sul tema della contemplazione, la speculazione successiva ai due massimi filosofi greci, anche ben oltre l’avvento del cristianesimo, non riuscirà a non presupporli, tentando da un lato di confutarli (si pensi alla scuola stoica), dall’altro di riprenderli, armonizzandoli fra di loro (è il caso del neoplatonismo). Con lo stoicismo, in effetti, la contemplazione si fonde all’azione e i due elementi acquistano pari dignità (Bénatouïl, Bonazzi 2012, 8-9). Con la filosofia di Plotino invece – e così lungo tutto il corso dell’esperienza neoplatonica tardoantica – il concetto di theoria, pur inserito in un contesto di ascendenza platonica, risente fortemente della definizione aristotelica (Bénatouïl, Bonazzi 2012, 11; Linguiti 2012, 183-197). Lo Stagirita, comunque, mantiene un ruolo primario nella prospettiva della nostra presentazione – e per questo gli abbiamo dedicato questa lettura preliminare – proprio per aver affiancato al concetto di theoria quello complementare di praxis (nonché, di poiesis).

Veniamo dunque al personaggio di cui intendiamo trattare, ovvero Manuele Gabalas, alias Matteo di Efeso. Nacque nella seconda metà del XIII secolo, tra il 1271 e il 1272, a Filadelfia, in Asia Minore. Visse in quell’età decisamente complessa – che segnò la storia di Bisanzio a partire dalla riconquista di Costantinopoli (1261), a seguito della quarta crociata e della parentesi dell’impero latino – cui si è soliti riferirsi con l’epiteto ʻrinascenza paleologaʼ (la definizione è indicata fra virgolette perché, a nostro avviso, decisamente errata e fuorviante: Monticini c.s.a, Monticini c.s.b). Ricevette una prima educazione su testi religiosi e profani dal proprio padre spirituale, il celebre metropolita di Filadelfia Teolepto (Constantinides Hero 1994, 17-18), di cui fu anagnostes, diacono e protonotarios.

Conviene spendere qualche parola su Teolepto di Filadelfia. Questo personaggio è noto non soltanto per la sua strenua opposizione agli scismatici arseniti (ovvero i seguaci del patriarca Arsenio Autoreiano, ribellatosi all’usurpazione di Michele Paleologo a scapito della famiglia dei legittimi sovrani di Nicea, i Lascaris), ma pure per i suoi scritti in merito alla questione della preghiera, che certo non mancarono di influenzare il suo allievo Manuele. Le idee di Teolepto in materia, per quanto molto spesso originali, si accostano a quelle dei monaci esicasti del monte Athos, che praticavano la cosiddetta preghiera del cuore. Attorno all’esicasmo, come noto, si svilupperà alcuni decenni più tardi una controversia che si concluderà con un sinodo presieduto dall’imperatore Andronico III Paleologo nel 1341 e che vedrà contrapposti teologi della caratura di Barlaam di Seminara e Gregorio Palamas. Secondo Teolepto, la preghiera altro non sarebbe che il frutto delle tre potenze psicologiche che dimorano nell’essere umano, ovvero la mente, la parola interiore e lo spirito. La ripetizione ininterrotta del nome divino, unificando quelle tre potenze dell’anima a immagine della Trinità, permetterebbe di accostare Dio attraverso l’amore, dopo aver abbandonato il pensiero degli enti sensibili (Rigo 2008, LXXXIII-LXXXIV). Come vedremo, per quanto Gabalas rifiuterà le tesi teologiche portate in difesa dell’esicasmo da Palamas, non mancherà di ribadire convinzioni sostanzialmente in linea col suo maestro Teolepto (Congourdeau 1991, 446-459).

Tra il 1309 e il 1310, Manuele Gabalas si recò una prima volta a Costantinopoli come messo per organizzare la difesa della propria città natale contro i Turchi. Ebbe allora modo di entrare in contatto con i maggiori intellettuali residenti nella Polis e di fare enormi progressi e nella sua conoscenza dell’attico e nella pratica di varie prove di eloquenza. Ma sarà soltanto negli anni venti che il nostro autore si affermerà tra i maggiori sapienti della Bisanzio coeva, quando soggiornerà per circa dieci anni nella capitale in veste di cartofilace (chartophylax) di Filadelfia. Non sappiamo se in quel periodo tenne dei corsi nel monastero in cui viveva: di certo, come possiamo ricavare da alcune sue lettere, fu precettore di Michele Filantropeno (Trapp 1976-1996, 29775), così come di Giovanni Cumno, figlio del più noto Niceforo, poi scomparso prematuramente (Mergiali 1996, 100). Gabalas fu molto legato anche alla sorella di Giovanni, Irene Eulogia Cumnena (andata in sposa giovanissima al despota Giovanni Paleologo e rimasta vedova ad appena sedici anni), con la quale aveva condiviso del resto il padre spirituale, cioè Teolepto (Mergiali 1996, 103-105).

Proprio di Niceforo Cumno (Verpeaux 1959; Kazhdan 1991, 433-434), a sua volta intimo di Teolepto di Filadelfia, Gabalas divenne allievo a Costantinopoli. Si tratta di un elemento certamente importante ai fini della nostra ricerca. Niceforo Cumno infatti, per quanto essenzialmente versato nello studio della fisica, si dedicò pure alla speculazione attorno alle facoltà psicologiche dell’uomo. A questo proposito, ci restano due opere scritte di suo pugno: la Confutazione di Plotino sull’anima e Sull’anima vegetativa e sensibile (Chrestou 2002). In questi trattati Cumno riprende moltissimi temi cari ai neoplatonici – che comunque, come si evince dal primo dei due titoli, intende confutare – in primis la sensazione (aisthesis) e l’immaginazione (phantasia). L’unico elemento propriamente neoplatonico che l’autore è disposto a salvare è la theoria, ammettendo così la possibilità di una conoscenza intuitiva degli intelligibili. È evidente che si tratta di un’operazione teorica che, come certo non sfuggiva all’autore, spalanca le porte alla percezione mistica (Verpeaux 1959, 141-146; Kakavelaki 2014, 78-84).

Nel corso della propria vita, Manuele Gabalas si occupò principalmente di teologia e di retorica, mantenendo sempre un debole per Omero, per il quale dimostrò un apprezzamento non solamente estetico: oltre a un’introduzione a questo autore, redasse infatti anche una sorta di parafrasi – cristianizzata al punto da non contenere alcun riferimento agli antichi dei – delle peregrinazioni di Ulisse (Vianès-Abou Samra 2003, 461-480; Pontani 2015, 420-421; Silvano 2017, 217-238). Il fatto che la lingua utilizzata in quest’opera non fosse l’attico, bensì il greco corrente della classe colta bizantina del tempo, la rese certo fruibile anche a tutti coloro che non erano in possesso di un’educazione grammaticale e retorica particolarmente elevata (Fryde 2000, 163-164). Di Gabalas ci restano poi sessantatré lettere (Reinsch 1974), un’orazione dedicata all’imperatore Andronico II Paleologo e tre monodie. Nella disputa fra eruditi che ebbe luogo intorno alla metà degli anni venti tra Niceforo Cumno e Teodoro Metochita – gran logoteta dell’impero – il nostro autore prese le parti del primo, privilegiando uno stile retorico fondato sulla chiarezza piuttosto che sulla complessità (queste infatti le due posizioni in seno alla contesa). In verità questa lite, per quanto sviluppatasi attorno al tema dell’eloquenza e ben presto spostatasi sulla validità degli studi astronomici, affondava le proprie radici in attriti personali fra i due contendenti (Ševčenko 1962). Volendo ottenere alcuni favori, tuttavia, Gabalas non esitò ad avvicinarsi in seguito, per l’intermediazione di un altro erudito, Giuseppe il Filosofo, proprio a Metochita, suscitando per questo l’indignazione di Cumno, che tentò d’altronde di riconciliare con il suo avversario.

Nel 1329 il nostro autore fu nominato metropolita di Efeso e mutò il suo nome in Matteo; non riuscì però a prendere fisicamente possesso del proprio seggio episcopale prima di una decina di anni, essendo la città già caduta in mano agli Ottomani e risultando assai arduo ogni collegamento con la capitale bizantina. Per questo, egli trascorse gli anni compresi tra il 1332 e il 1337 nella città tracia di Brysis. Anche quando, nel 1339, riuscì finalmente a raggiungere Efeso, dovette far fronte a numerose difficoltà, in primis l’ostilità dei musulmani locali. Causa la sua opposizione alla teologia palamita nel corso dell’omonima controversia (che coincise con la guerra civile fra Giovanni V Paleologo e Giovanni VI Cantacuzeno, combattuta fra il 1341 e il 1347), fu infine privato del proprio seggio episcopale. Erano i primi anni cinquanta del Trecento; dovette morire di lì a poco (Kourouses 1972; Kazhdan 1991, 811-812; Mergiali 1996, 99-102).

Ai fini della nostra ricerca, risulta particolarmente rilevante l’analisi di una lettera indirizzata da Gabalas, ormai Matteo di Efeso (poiché si fa riferimento all’assunzione della carica ecclesiastica, il terminus post quem della lettera può essere fissato al 1329), a Niceforo Gregora, erudito coevo di spicco, allievo di Teodoro Metochita (Guilland 1926; Kazhdan 1991, 874-875; Mergiali 1996, 73-83; Fryde 2000, 357-372). Questa missiva – la numero XXXV dell’epistolario dell’autore – si presenta come una risposta all’invio, da parte di Gregora, di un’opera non meglio specificata. Stavros Kourouses (Kourouses 1972, 241-242) sostiene, d’altronde, che la lettera sarebbe precedente ai pamphlets redatti da Gregora nel corso della sua disputa con Barlaam di Seminara (il primo dei quali si data al 1331). Hans-Veit Beyer, dal canto suo, ha riscontrato diversi elementi di possibile rimando fra il testo dell’epistola e il proemio di Gregora al suo commento al Trattato sui sogni di Sinesio di Cirene (Beyer 1976, 31-35). Sebbene l’ipotesi risulti alquanto suggestiva, trattando l’opera dell’autore tardoantico proprio di psicologia e di connessione tra mondo umano e dimensione divina – in chiave prettamente neoplatonica – non possediamo prove inconfutabili di questa associazione. Tutto quello che è possibile asserire con certezza è che Gabalas dimostra di aver desiderato da tempo l’opera che Gregora gli ha inviato, come si vedrà; altrettanto, Gregora afferma a più riprese di aver redatto il commento a Sinesio a seguito di insistenti richieste da parte di alcuni suoi amici (Pietrosanti 1999, XLI).

Il testo della lettera in questione è piuttosto lungo; optiamo per riportarne in Appendice la versione integrale, procedendo in questa sede a un commento complessivo (una traduzione del testo in lingua tedesca è disponibile in Reinsch 1974, 301-308; una traduzione parziale della lettera in italiano compare anche nel nostro Monticini c.s.a). Come si noterà, si è deciso di segnalare sempre nella traduzione, a prescindere dal contesto, il termine logoi, reputandolo fondamentale per la comprensione dell’epistola. Con questa parola si intendono infatti a nostro avviso i logoi spermatikoi, o ragioni seminali, di ascendenza stoica e neoplatonica. Questa locuzione sarebbe stata utilizzata per la prima volta da Cleante di Asso: i logoi sarebbero l’applicazione del logos, o pneuma, immanente universale al livello individuale di ogni singolo ente. Sarebbero dunque degli archetipi, alla maniera delle idee platoniche, ma anche delle forme plasmatrici, secondo la filosofia aristotelica; soprattutto – e questo è l’apporto originale del pensiero stoico – sarebbero dei modelli vivificanti, in quanto, appunto, manifestazioni individuali del pneuma universale (Reale 1987, 379). Per quanto riguarda il neoplatonismo, il concetto ricorre sia in Plotino (Enn. III 7 11; IV 3 10; V 9 3; VI 3 16) che in Porfirio (Sent. 16). Si tratterebbe, insomma, di quei concetti primi, universali, che secondo queste correnti di pensiero si imprimerebbero nella materia, plasmandola e vivificandola, sussistendo al contempo nel linguaggio, sotto forma di parole e di espressione letteraria. Con logoi si intendono dunque, anzitutto, ʻi concettiʼ, ma anche ʻle lettereʼ che, in forma scritta o orale, li esprimono, così come li esprime il mondo fenomenico sotto forma di enti, se l’universo – secondo ancora la dottrina stoica e neoplatonica della sympatheia universale – altro non è che un ʻlibro della naturaʼ. A questo proposito, così scrive Sinesio di Cirene nel suo Trattato sui sogni:

Εἰ δὲ σημαίνει μὲν διὰ πάντων πάντα, ἅτε ἀδελφῶν ὄντων τῶν ἐν ἑνὶ ζῴῳ, τῷ κόσμῳ, καὶ ἔστι ταῦτα γράμματα παντοδαπά, καθάπερ ἐν βιβλίῳ, τοῖς οὖσι, τὰ μὲν Φοινίκια, τὰ δὲ Αἰγύπτια καὶ ἄλλα Ἀσσύρια, ἀναγινώσκει δὲ ὁ σοφός [...].

Se tutte le cose si rappresentano vicendevolmente, dal momento che tutto ciò che si trova all’interno di un unico essere vivente, il cosmo in questo caso, è strettamente imparentato – quasi delle lettere diverse che, alcune fenicie, altre egizie, altre ancora assire, come all’interno di un libro, stanno a significare gli enti – allora il saggio deve essere in grado di decifrarle [...].

Sinesio, De Insom., 2 (il testo greco è tratto da Lamoureux, Aujoulat 2004, 270-271).

Quanto alla teoria della sympatheia universale, l’idea di un universo ordinato (un ʻcosmoʼ), inteso anche come razionale e animato, sarebbe già stata dottrina di Crisippo, Apollodoro e Posidonio, debitori della lezione del Timeo di Platone (Susanetti 1992, 96, 17); eppure, la metafora degli enti come lettere dell’alfabeto ricorre anche in Plotino (Enn. II 3 7; Susanetti 1992, 95, 15). I logoi sono allora tutto ciò che l’essere umano può trarre dal (e comunicare del) mondo, componendo la cosiddetta cultura secolare, ivi comprese le scienze.

Prima di procedere, come anticipato, a un commento complessivo della lettera, desideriamo spendere appena qualche parola di introduzione al termine greco krisis. Per stato di crisi si intende propriamente quella fase di riflessione che subito precede il giudizio, o la scelta (dal verbo krino, ʻseparareʼ, e quindi ʻscegliereʼ). Quella fase, insomma, in cui la strada, da una che era, si biforca per farsi bivio; quello stadio nel quale una sintesi non risulta più possibile e una decisione netta, che inevitabilmente accolga una soluzione e ne rifiuti l’altra, diventa improrogabile.

Nella lettera di Gabalas, scritta peraltro in un’epoca indiscutibilmente critica (Monticini c.s.a), l’immagine del processo ricorre per ben tre volte, sorta di vero e proprio Leitmotiv. Ma procediamo con ordine. La missiva si apre con un riferimento alla misteriosa opera di Gregora ricevuta in lettura da parte di Gabalas. Al di là di alcune espressioni di maniera, tutto quello che ci pare che l’autore affermi di veramente importante nel primo paragrafo è che si trovava già in attesa della redazione dell’opera (non si è trattato allora di un invio inaspettato) e che la sua lettura lo stimola adesso a rivelare verità ἐν ἀπορρήτοις (“indicibili”). Il termine è tecnico del linguaggio misterico ed esoterico fin dall’antichità (basti pensare, ad esempio, a Pl. Phaed. 62b) e lascia quindi chiaramente presagire dottrine inerenti al tema del sacro.

Nel secondo paragrafo si ha la prima occorrenza dell’immagine del tribunale e del processo. Gabalas, amante delle lettere come molti altri eruditi suoi contemporanei, accetta l’importante incarico di metropolita; per un po’ tenta di conciliare l’attività di studioso con la carica episcopale, ma poi, in breve, si rende conto di un’effettiva incompatibilità e si ritrova a doversi fare giudice di se stesso e a procedere a una scelta (evidentemente guidato, come si vedrà, dagli insegnamenti di entrambi i suoi maestri, Teolepto di Filadelfia e Niceforo Cumno). Ma perché questa incompatibilità tra lo studio dei logoi, ovvero della letteratura secolare, e l’appartenenza al clero? E come si è svolto il ʻprocessoʼ? Cosa giustifica il suo esito, ovvero la predilezione della via che onora la sacra veste che l’autore ha assunto?

Nel terzo paragrafo si entra nel vivo della questione e tutte queste domande trovano una loro risposta. Gabalas afferma che con la maturità (ἤδη γὰρ ὡς ἀπὸ μεσημβρίας τινὸς τῆς κατὰ τὴν ἡλικίαν ἀκμῆς πρὸς φθίσιν ὑποκλινούσης; “come passato il mezzogiorno, declinando il culmine dell’età verso il decadimento”) ha acquisito la capacità di valutare i logoi – e quindi, come si diceva sopra, le lettere, ma pure il mondo fenomenico – non già sulla base della phantasia (ʻapparenzaʼ), come fanno le persone comuni, bensì attraverso le lenti dell’episteme (ʻscienzaʼ). Questa operazione si divide in due momenti: il primo è puramente contemplativo (theoria), il secondo è pratico (praxis). La theoria consente a Gabalas di superare lo stato dell’apparenza e di rivalutare i logoi come concetti puri e di accostarsi così al mondo divino:

οὐκοῦν καὶ λόγους ἐξευρίσκω ἐγκειμένους τοῖς οὖσιν, οἵ γε οὐχ ἁπλῶς τὴν φύσιν ἀπογυμνοῦσι τῶν αἰσθητῶν οὐδ’, ὅτ’εἰσίν, τοῦτο βούλονται μόνον [...], ἀλλ’οἷς ἀποτιναξάμενος τὸ τῆς ὕλης νέφος ὁ νοῦς μόνος μόνοις συγγίνεται [...].

Quindi mi accorgo che anche i logoi sono parte sostanziale degli enti, loro che non svelano semplicemente la natura dei percettibili né vogliono rivelare soltanto ciò che quelli sono [...], ma piuttosto hanno un rapporto diretto con l’intelletto, liberatosi da solo dalla nube della materia [...].

La theoria, però, non basta; deve avere uno sbocco nella virtù, nell’azione autoreferenziale ed etica (praxis), perché la scienza (episteme) non si riduca al contempo alla contemplazione di ciò che è razionale e alla rassegnazione a un’esistenza irrazionale. Questo, in sostanza, il verdetto del ʻprocessoʼ:

πάντα ταῦτα λῆρος ἐδόκει πρὸς τὴν κατ’ἀρετὴν ἐπιστήμην, περὶ ἧς ψυχὴ κρινομένη δίκας ἂν ἀποτίσειεν ἀπραξίας, ἀλλ’οὐ μὲν οὖν ἀμαθίας [...]. οὔκουν τὸν ὡς ἀληθῶς ἄνθρωπον οὔτω δεῖν ἠξίωσα ζῆν καὶ τὸν αἰῶνα τουτονὶ σκηνὴν ποιησάμενον αἱρεῖσθαι βιοῦν ὥσπερ οἱ ὑποκριταί· τὸ γὰρ ἐν λόγοις μόνον φιλοσοφεῖν ταὐτό τι δύναται τῶν ἔργων ἀπηρημωμένον.

Tutte queste cose mi sono sembrate delle sciocchezze rapportate alla scienza che si fonda sulla virtù, rispetto alla quale l’anima, se giudicata, sarebbe stata riconosciuta colpevole d’inerzia [apraxia], sebbene non d’ignoranza [...]. Perciò ho ritenuto che fosse opportuno che un autentico uomo non vivesse così e che non decidesse di trascorrere quest’esistenza terrena considerandola una scena, come fanno gli attori; infatti, il filosofare soltanto al livello delle lettere, privato dell’azione pratica, di ciò è causa.

Non può non venire alla mente un passo della seconda triade di Palamas:

οὐ γὰρ ἐπὶ διαβολῇ τῆς ἱερᾶς γραφῆς τοιαῦτ’ἄττα παρ’ἐκείνων εἴρηται· τὴν πρᾶξιν δὲ εἰδότες, ἀλλ’οὐ τὴν γνῶσιν, σώζουσαν, καὶ τοῦ ἀποστόλου πυθόμενοι μὴ τοὺς ἀκροατὰς τοῦ νόμου, τοὺς δὲ ποιητὰς σωθήσεσθαι λέγοντος [...].

Quanto è stato da loro [i Padri] affermato, infatti, non intendeva certo essere un attacco alla Sacra Scrittura; piuttosto, quelli sanno bene che è l’azione, e non la conoscenza, a salvare, persuasi dall’Apostolo [Paul. Rom. 2 13], che dice che non si salveranno quanti hanno ascoltato la legge ma quanti la metteranno in pratica [...].

Gr. Pal. Tr. I 1 10 II, 1 11 (il testo greco è tratto da Perrella 2003, 490).

Il tribunale ha dunque sciolto la crisi emanando un verdetto. L’apparenza non è una forma degna di esistenza; la riflessione scientifica (filosofica) passa attraverso un’esperienza speculativa che è puramente teoretica ma che, al tempo stesso, non può non condizionare la condotta di chi la compie; l’esito è una vita improntata al modello pratico della virtù. Giacché si è adottata ʻla scienzaʼ (episteme), non hanno più senso di essere ʻle scienzeʼ (mathemata), che, limitate alla pura apparenza fenomenica o anche illuminate dalla theoria, constano nello studio dei logoi e distraggono dalla via maestra – pratica – dell’azione etica. Se Gabalas fosse nuovamente scivolato nella sua precedente passione per le lettere, producendo delle opere letterarie, sarebbe stato istruito un nuovo processo, nel quale, in virtù della sentenza del primo, l’autore sarebbe passato dal ruolo di giudice/imputato a quello di mero imputato, venendo peraltro accusato di due diverse mancanze. Da un lato, di essere tornato sui propri passi, sacrificando l’azione etica allo studio dei logoi (privilegiando quindi i frutti dei mathemata rispetto a quelli dell’episteme); dall’altro – da detrattori opposti – di badare solo al messaggio filosofico della propria opera, trascurando ogni cura esteriore. Gabalas conclude che, forse, avrebbe comunque dovuto redigere un discorso che trattasse del tema della morte, senza curarsi dell’inadeguatezza formale. Questo punto, che pare essere in correlazione con la causa scatenante del primo processo, ovvero l’avanzare dell’età, ci pare focale: lo riprenderemo più avanti, nelle conclusioni.

È in questa situazione – e siamo al principio del quinto paragrafo – che finalmente Gabalas riceve l’opera di Gregora. Ha quindi inizio un nuovo processo, un vero e proprio δικαστήριον τῆς ψυχῆς (“tribunale dell’anima”), nel quale il metropolita si pone come giudice severo – quale era stato del resto anche con se stesso – della proposta letteraria dell’amico. Avviene però qualcosa di inaspettato: la lettura lo turba al punto di minacciare di riportarlo allo stadio precedente all’assunzione dell’abito. Sebbene non manchino probabilmente in questa parte delle iperboli retoriche, si colgono tra le righe alcuni elementi importanti. Sostanzialmente, Gabalas vuole dire che l’opera di Gregora ha la capacità di difendere con notevole efficacia formale quelle scienze (mathemata) che si sono rivelate incompatibili con l’esito del processo che egli ha fatto a se stesso; in altri termini, che l’opera di Gregora, sostenendo la validità di una ricerca filosofica fondata sui logoi, è in grado di riaprire il processo che Gabalas si è istruito da solo, quindi, di riportarlo all’iniziale stato di crisi. Ora, non sapendo a quale opera Gabalas stia facendo riferimento, è inevitabile che la nostra ricerca debba muoversi sul filo delle supposizioni. Se d’altronde l’ipotesi, già citata, di Beyer fosse corretta, potremmo agevolmente colmare la lacuna. Il Trattato sui sogni di Sinesio infatti, come rivelato dallo stesso autore alla sua maestra Ipazia (Sinesio, Epist. 154), è espressamente dedicato al tema della phantasia, intesa in un senso accostabile a quello che già aveva dato al termine pneuma (ʻspiritoʼ) Porfirio (Di Pasquale Barbanti 1998, 164-167; Sheppard 2014, 97-110). In quel caso, secondo la dottrina neoplatonica dell’emanatismo, la phantasia – cioè, propriamente, il centro di rielaborazione delle percezioni umane, dove si convogliano tutte le ʻimmaginiʼ, le ʻapparenzeʼ (concetto, questo, preso a prestito dalla filosofia peripatetica: Arist. De An. III 3) – diviene il punto di partenza della theoria, cioè di quella contemplazione che permette di risalire la scala ontologica fino all’intelletto, passando per l’anima. Il problema, per Sinesio e per il suo commentatore Gregora, è però la materia: fintanto che l’anima umana è legata al corpo, e quindi l’essere umano è vivo, la theoria degli intelligibili non ha, non può avere, veramente luogo. Riprenderemo questo discorso nelle conclusioni. Ad ogni modo, nessun pensatore neoplatonico, da Porfirio a Proclo (vedremo poi la posizione di Plotino), ha mai concepito la theoria in vita come un fenomeno possibile a eccezione di un numero ristrettissimo di casi. Si parla allora di estasi; Sinesio afferma:

τὸ δὲ ὑπερκύψαι φαντασίαν χαλεπὸν οὐχ ἧττον ἢ εὔδαιμον

Spingersi al di sopra dell’immaginazione [phantasia] è impresa difficile quanto beata.

Sinesio, De Insom. 7 (Lamoureux, Aujoulat 2004, 280).

E Gregora non cita, a questo proposito, che i profeti biblici e san Paolo (Pietrosanti 1999, 37). Secondo questa linea di pensiero, dunque, superare la phantasia significa arrivare a intravedere la verità, non a coglierla. Va da sé che nessuna praxis ha senso di essere allora, a meno di non considerare tale una predisposizione ascetica alla vera theoria, poiché la materia si fa limite di ogni azione improntata alla verità. Non potendosi disfare della phantasia finché si è in vita, i mathemata divengono essenziali, poiché si fondano sullo studio dei logoi, quindi degli unici riflessi del cosmo intelligibile che l’essere umano può intravedere trovandosi in uno stato di incarnazione.

Riassumendo: se davvero l’opera di cui Gabalas sta parlando è il commento di Niceforo Gregora al Trattato sui sogni di Sinesio, è possibile che questo vi trovasse un sostegno (sebbene parziale) alla propria iniziale enfasi teoretica, ma una totale negazione della possibilità di operare in virtù di quella stessa contemplazione. L’insistenza con cui nel terzo paragrafo Gabalas si sofferma a ribadire la validità della theoria, eppure la sua inutilità se spogliata di una conseguente azione etica (se, insomma, passibile di apraxia), parrebbe incoraggiare questa linea interpretativa.

Se Gabalas avesse ceduto alla tentazione della Circe che si occulta nell’opera di Gregora (secondo l’immagine da lui stesso utilizzata), sarebbe stato trasformato in qualcos’altro. Fuor di metafora, sarebbe dovuto tornare sui propri passi e rivedere la propria scelta. Questo però non accade. Veniamo dunque all’ottavo paragrafo che, per quanto breve, risulta assai interessante. Gabalas specifica che in minima parte quella trasformazione ha avuto luogo, o meglio, si è quantomeno avviata: infatti, dei μεταβολῆς τινος σύμβολα (“segni di un mutamento”) sono riscontrabili nella lettera stessa, per quanto poi non sviluppati. Già il fatto che Gabalas abbia deciso di redigere questa missiva, composta ovviamente di logoi, affidandole il proprio pensiero, è dunque sintomo, se non di trasformazione, di una forte tentazione al mutamento. In più, l’autore sceglie di ricorrere a un’espressione fatta per riferirsi alla stessa lettera che sta redigendo. La formula è ἀφ’ἑστίας, che noi abbiamo deciso di tradurre “dall’altare”. Ci troviamo nuovamente dinanzi a un gergo misterico. Negli scavi del santuario di Demetra nella città greca di Eleusi sono state rinvenute varie basi di statue dedicate a giovani, ragazzi e ragazze, sulle quali si legge ὁ μυηθεὶς ἀφ’ἑστίας, vale a dire “l’iniziato aph’hestias” (Méautis 1937, 105-107). Che cosa significa questa espressione?

Secondo il mito (Hymn. Hom. V 21-32), la dea Estia – ovvero la divinità del focolare domestico, che brucia al centro di ogni abitazione – sarebbe la primogenita di Crono. Nonostante la corte di Poseidone e di Apollo, avrebbe giurato di restare vergine (come noto, Estia corrispondeva alla dea romana Vesta, le cui sacerdotesse, le vestali, erano vincolate a un voto di castità), ottenendo da Zeus, fra gli altri privilegi, di essere la dea più venerata presso gli uomini. Per i pitagorici, d’altronde, Estia era l’asse centrale dell’universo. Nel Fedro (247a) Platone afferma che, mentre tutte le altre divinità procedono alla contemplazione delle idee, μένει γὰρ Ἑστία ἐν θεῶν οἴκῳ μόνη (testo greco tratto da Pucci, Centrone 2007, 48; “Estia rimane sola nella casa degli dei”). Nel Cratilo (401c), invece, il filosofo ateniese ne fa l’equivalente dell’essenza delle cose. È ampiamente attestato nella letteratura greca, d’altra parte (ad esempio, Pl. Euthphr. 3a), il proverbio ἀφ’ἑστίας ἄρχεσθαι, ovvero “cominciare dal principio, dall’essenziale” (Lidauer 2016, 31-33). Scrive, a questo proposito, il patriarca Gregorio II, alias Giorgio di Cipro:

ἀφ’Ἑστίας ἄρχεσθαι· ἐπὶ τῶν ἐν δυνάμει γενομένων καὶ πρώτους ἀδικούντων τοὺς οἰκείους, ἐπεὶ ἔθος ἦν τῇ Ἑστίᾳ πρώτῃ τῶν ἄλλων θεῶν θύειν. φέρεται δέ τις περὶ αὐτῆς μῦθος τοιοῦτος· μετὰ γὰρ τὸ καταλυθῆναι τὴν τῶν Τιτάνων ἀρχήν φασι τὸν Δία τὴν βασιλείαν διαδεξάμενον ἐπιτρέψαι τῇ Ἑστίᾳ λαβεῖν ὅτι ἂν βούλοιτο· τὴν δὲ τὴν παρθενίαν αἰτήσασθαι καὶ τὰς ἀπαρχὰς παρὰ τῶν ἀνθρώπων.

ἀφ’Ἑστίας ἄρχεσθαι [inizire da Estia]: riferito a quelli che si trovano al potere e commettono un torto nei confronti dei familiari per primi, giacché era consuetudine sacrificare a Estia prima che agli altri dei. Su di lei si racconta il mito seguente: dopo aver abbattuto la supremazia dei Titani, Zeus, conquistato il potere, avrebbe concesso a Estia di prendere ciò che desiderava; quella avrebbe chiesto la verginità e le prime offerte da parte degli uomini.

Giorgio di Cipro, Paroem. LXIII (il testo greco è tratto da Leutsch [1851] 1965, 62).

L’iniziato aph’hestias è dunque certamente il giovane che si trova nei pressi dell’altare al centro del santuario, ma è anche l’iniziato più puro, per così dire, ʻprimordialeʼ, quello che, proprio in virtù del suo status, si fa carico di determinate funzioni sacre anche per gli altri. Si legge infatti in Porfirio:

ἐν τοῖς μυστηρίοις ὁ ἀφ’ἑστίας λεγόμενος παῖς, <ὃς> ἀντὶ πάντων τῶν μυουμένων ἀπομειλίσσεται τὸ θεῖον, ἀκριβῶς δρῶν τὰ προστεταγμένα [...].

Nei riti misterici, il giovane cosiddetto ἀφ’ἑστίας è quello che placa la divinità a nome di tutti gli iniziati, compiendo scrupolosamente i riti prescritti [...].

Porfirio, Abst. IV 5 4 (testo greco tratto da Girgenti, Sodano 2005, 306).

Ora, perché Manuele Gabalas ha utilizzato proprio questa espressione nell’ottavo paragrafo della sua missiva? La risposta più immediata parrebbe essere che egli considera la stessa epistola l’altare posto al centro del santuario, in cui albergano infatti verità ἐν ἀπορρήτοις (“indicibili”). Di conseguenza, questa lettera non soltanto si colloca nel punto più intimo della sua persona, ma, soprattutto, tratta delle riflessioni più profonde e più alte, inerenti al sacro, che l’autore ha compiuto. Volendo provare a spingerci un poco oltre, potremmo anche ipotizzare che Gabalas concepisca quell’ʻaltareʼ come ormai indissolubilmente legato al proprio rango di metropolita, dove l’iniziato aph’hestias, incaricato di una missione sociale oltreché sacrale, non è altri che lui. Come a dire che, nonostante la forte tentazione di tornare a dare peso e dignità ai mathemata, ivi compresa la letteratura, e alla theoria, egli è ormai vincolato a un rapporto fattivo (praxis) – peraltro codificato – con la divinità, a nome di una gerarchia ecclesiastica e di una comunità di fedeli.

In sintesi, potremmo dire che il nono e ultimo paragrafo corrisponde al verdetto del secondo processo, quello in cui il giudice è Gabalas e l’oggetto di giudizio è l’opera di Gregora. Nonostante la passione provata, l’autore della lettera riprende il suo ruolo e adempie al proprio compito. Il giudizio sull’opera di Gregora è positivo, perché – al netto delle divergenze nel metodo – Gabalas ha ben compreso che l’operazione intellettuale dell’amico punta alla verità. Non può assicurare, d’altronde, che anche gli altri afferrino il punto e non si limitino a giudicare sulla base di quella medesima apparenza (phantasia) che lui stesso, ancor prima di Gregora, aveva deciso di varcare proiettandosi in contemplazione, sulle ali della scienza.

In conclusione, possiamo affermare che il nostro pensatore si pone chiaramente come promotore della praxis. Allievo di Teolepto di Filadelfia e di Niceforo Cumno, non può accettare la negazione di qualunque contatto effettivo con la dimensione divina nell’aldiquà. Non può dunque accettare una teologia apofatica quale quella promossa, nella Bisanzio del suo tempo, da Barlaam di Seminara sulla scorta dello Pseudo-Dionigi l’Areopagita (Monticini c.s.a). Gabalas crede fermamente nella sacralità dell’azione (come nella preghiera credeva il suo primo maestro) e non se la sente di sposare le conclusioni, fondamentalmente pessimiste al riguardo dell’esistenza terrena, dei neoplatonici (in linea col suo secondo maestro), riportando alla praxis chi non era pronto ad ammettere che la validità della theoria.

Per chi non concepisce il proprio agire come praxis, infatti, secondo il nostro filosofo, il rischio è quello di una conoscenza sterile. In altre parole, di allenarsi una vita a fare quello che poi non farà mai. Il punto è che Gabalas – in linea con una concezione mistica della realtà, peraltro intrinseca alla religione cristiana – intende il divino come trascendente, eppure come capace di manifestarsi nell’immanenza (altrimenti, come ha affermato, l’esistenza terrena si ridurrebbe a mera “scena”). Concepire una contemplazione umana spogliata di ogni possibile applicazione pratica – insomma una theoria senza praxis – implica infatti una dicotomia irrimediabile fra soggetto e oggetto (propria del pensiero neoplatonico), poiché diverso e inaccostabile è il livello ontologico dell’essere umano, necessariamente incarnato, e di ciò che la sua anima anela a contemplare, ovvero gli intelligibili. A questo proposito, tuttavia, è opportuno distinguere tra l’originale pensiero plotiniano e quello dei filosofi neoplatonici a lui successivi, a partire dal suo allievo Porfirio. Plotino sosteneva infatti, in virtù della propria dottrina dell’anima non discesa, che una parte dell’anima umana restasse ininterrottamente al livello ontologico degli intelligibili, e che anzi proprio questo permettesse la conoscenza del mondo fenomenico, consentendo di rintracciare nei fenomeni le cause superiori a essi estranee. A partire da Porfirio – che recupera un’epistemologia medioplatonica tendente a conciliare il pensiero di Platone con quello peripatetico – invece, è possibile pervenire alla conoscenza degli intelligibili trascendenti solo induttivamente, astraendoli a posteriori dalle forme immanenti presenti nei corpi materiali (Chiaradonna 2005, 27-49). Se dunque la theoria non è più concepita come possibile in forma immediata (in caso contrario, la conoscenza umana non divergerebbe da quella divina), l’unica azione sensata per l’essere umano diviene la preparazione della propria anima a una contemplazione necessariamente rinviata all’aldilà, investigando nel mondo fenomenico i riflessi degli intelligibili (ovvero coltivando i mathemata di cui parla Gabalas). Proprio questo elemento portante dell’epistemologia, forse, contribuirà a indurre il neoplatonismo da Giamblico in poi ad accogliere la teurgia e la demonologia: se non è dato agire sul cosmo etereo, infatti, è sensato tentare di approfondire quei nessi encosmici con i quali un’interazione è ritenuta possibile.

Il problema che Gabalas evidenzia nel neoplatonismo è dunque il fatto che, a dispetto della dottrina, presa a prestito dagli stoici e prima ancora dai pitagorici, della sympatheia universale, questa linea di pensiero spezza la continuità del cosmo in un dualismo irriducibile tra concetto e materia. Il rifiuto di quest’ultima ha come inevitabile conseguenza una scarsa considerazione per l’azione (e dunque per la vita) umana. Per un neoplatonico, infatti, non c’è verità nella materia; non è dunque possibile alcuna azione volta a un fine assoluto nell’immanenza (sia questa in accordo con la volontà di Dio, o anche con una qualunque forma di necessità). Ecco allora perché, forse, diviene così importante in Gabalas il tema della morte. Il processo a se stesso, di cui parla il metropolita di Efeso nel terzo paragrafo della Lettera XXXV, che lo avrebbe portato dapprima alla contemplazione e poi all’azione etica, ha avuto inizio ἤδη γὰρ ὡς ἀπὸ μεσημβρίας τινὸς τῆς κατὰ τὴν ἡλικίαν ἀκμῆς πρὸς φθίσιν ὑποκλινούσης (“come passato il mezzogiorno, declinando il culmine dell’età verso il decadimento”). Allo stesso modo, agli eventuali accusatori in un secondo processo – istruito se si fosse nuovamente dedicato alle scienze terrene e all’attività retorico-letteraria – avrebbe presentato, in sua difesa, τι τῆς πρώτης φιλοσοφίας [...] μελέτην ἄντικρυς τοῦ θανεῖν ἔχον (“qualche principio della filosofia prima che contenesse esplicitamente una meditazione sulla morte”). L’impressione è che Gabalas sia stato indotto a superare l’esistenza fondata sull’apparenza da un turbamento generato dall’avanzare dell’età e, dunque, da una riflessione sulla morte. Chi lo avesse attaccato per l’inadeguatezza formale dei suoi logoi avrebbe dovuto valutare il peso della propria critica al cospetto dell’immensa questione della morte; l’esito sarebbe stato certo quello di riconsiderare la cura letteraria, e pure ogni altro mathema, come nient’altro che un divertissement.

In definitiva, la ragione teoretica e la ragione pratica si riunirebbero – seguendo il pensiero di Gabalas – sotto l’egida della praxis. Sotto questo concetto albergherebbe la loro compatibilità. Si tratterebbe, in effetti, di quella che Kant definiva ʻragion pura praticaʼ, che non necessita di critiche. Un’etica fondata sulla speculazione intellettuale, dunque, diviene, in questa prospettiva, l’unica via in grado di offrire un fine ai mezzi, ergo un esito a una recherche altrimenti destinata a rimanere incompiuta.

Appendice

Manuele Gabalas, Lettera XXXV

per il testo greco l'edizione di riferimento è Leone 1982, 416-421

1. οἶον δὴ τοῦτο πέπονθα πάθος ἐφ’οἷς αὐτὸς ἐξήνεγκας λόγοις, ὥς γε συμμῖξαι τούτοις πάλαι ἐρῶντι μεθ’ἡδονῆς ἐξεγένετο. ἃ γὰρ ὡς ἐν ἀπορρήτοις εἶχον τῇ διανοίᾳ καὶ οὐδὲ τουτὶ τὸ θειότερον σχῆμα εἰπεῖν προὔτρεπεν, οὐδ’εἴ τις βίᾳ καθεῖλκεν οὐδ’εἰ τὰ μάλιστα τεχνώμενος ἦν, ταυτὶ δήπου λέγειν προῆγμαι μετὰ λαμπρᾶς πάνυ τῆς ἀφορμῆς· καὶ οὐ μὲν οὖν δέδοικα, μὴ νέμεσις ᾖ μηδέ τις μωμήσαιτο, οἷς πάντα ῥᾴδια λέγειν. ὃς γὰρ ἂν ὁμολογοῖ μὲν φιλεῖν, ἐλέγχοιτο δὲ ἂ χρὴ δεικνύναι τοῖς φίλοις ἀποκρυπτόμενος, ἢ ὅ τί πότ’ἐστι φιλίας ὅρος ἔοικεν ἀγνοεῖν ἢ σοφιστικήν τινα σμικρολογίαν νοσεῖν περὶ τὰ μέγιστα τῶν πραγμάτων, εἰ δὴ μέγιστον ἐν ἀνθρώποις φιλία. εἰ γὰρ αὐτὸς ἄλλος, ὤς τις ἔφη τὸν φίλον ὁρίζων, σὺ δ’ἐν τοῖς μάλιστα τῶν φιλούντων, ταὐτὸν ἂν εἴη ἐμοί τε λέγειν καὶ σοὶ καὶ εἴ τις δὴ ὥσπερ σύ.

2. ἐγὼ γάρ, ἵνα τὸ κατ’ἐμέ γε εἰδῇς οὐδ’αὐτὸς πρότερον παρὰ πολὺ ἀγνοῶν, εἰ καὶ λόγους τὸ κατ’ἀρχὰς προὐστησάμην, ἀλλ’οὐχὶ καὶ ἱερᾶσθαι ἀπεσεισάμην, εἰς διττοὺς δὲ βίους κατασχίσας τὴν γνώμην προσεῖχον ἀκριβῶς μάλα τῇ καλλίστῃ διαιρέσει τῆς ὑποθέσεως· καὶ νῦν μὲν εἶχον ἐμὲ γυμνάσια λόγων καὶ τριβαὶ καὶ μελέται καὶ οἷς δὴ τὸ μέγα χρῆμα τῆς παιδείας εἰς κτῆσιν ἔρχεται, ὁτὲ δὲ τῆς ἱερᾶς ἐγιγνόμην ἀσχολίας ἢ λειτουργίας, ὅπως ἂν οἱ καιροὶ κατὰ τὸ συμπῖπτον τῆς χρείας ἠνάγκαζον· καὶ παραλλὰξ τὸν αἰῶνα τοῦ ζῆν ἔτριβον ὥσπερ τις ὀβολοστάτης οὐδενὶ πλέον τὴν ῥοπὴν ἐφιείς. ἀλλ’ἦν ποτε ῥέψαι καὶ πρὸς τὸ ἀνώμαλον τὰ ζυγὰ τῶν πραγμάτων καὶ τῷ κρείττονι θέσθαι μέρει καλῶς δικαζούσης τῆς διανοίας ὥσπερ ἐν δικαστηρίῳ τῶν ἀρίστων προτιμωμένων· ὃ δὴ καὶ συνέβαινεν.

3. ἤδη γὰρ ὡς ἀπὸ μεσημβρίας τινὸς τῆς κατὰ τὴν ἡλικίαν ἀκμῆς πρὸς φθίσιν ὑποκλινούσης νοῦς τις ἔμφρων ἀντανατέλλει οὐκ οἶδ’ὅποι κρυπτόμενος πρόσθεν οὐδ’οἷστισι τῶν παθῶν καταδυόμενος, πάντως δ’ὑφ’ὧν ἡ φύσις τἀνθρώπου ἐκ πρώτης ὁρμῆς ἐκπολεμουμένη νοῦν μετὰ τῆς διανοίας ἐξοικίζειν πειρᾶται, ἀντεισοικίζειν δ’αὖ σφαλεράν τινα δόξαν καὶ φαντασίαν καὶ τὸ πρὸς μόνην αἴσθησιν ζῆν ὥσπερ ἀνδράποδον. οὕτω δ’ὡς ἐξ ἰλύος τινὸς διακαθαρθεὶς φρόνησιν αὐτίκα παρεῖχεν, ἢ πέφυκεν ἐγγίνεσθαι τῇ ψυχῇ καλῶς πρῶτα γυμνασαμένῃ· ᾖ καὶ γνῶσιν ἀγαθοῦ τε καὶ μὴ λαμβάνομεν ἄνθρωποι χαίρειν εἰπόντες τοῖς πάθεσι καὶ τὸ κατ’αἴσθησιν δὲ ζῆν, εἰ μή τις ἀνάγκη, παρ’οὐδὲν τιθέμενοι. ὅποι δὴ γενομένῳ ἐκεῖνό μοι μετ’ἐπιστήμης ὁρᾶν ἦν καὶ μάλα ὀξύτερον ἐντεθυμημένῳ, ὡς οὐδὲν ἄρα τῶν ὄντων μάτην ἡ φύσις εἴργασται. οὐκοῦν καὶ λόγους ἐξευρίσκω ἐγκειμένους τοῖς οὖσιν, οἵ γε οὐχ ἁπλῶς τὴν φύσιν ἀπογυμνοῦσι τῶν αἰσθητῶν οὐδ’, ὅτ’εἰσίν, τοῦτο βούλονται μόνον (αἴσθησις γὰρ τοῦτ’ἂν εἴη μετὰ τῆς διανοίας), ἀλλ’οἷς ἀποτιναξάμενος τὸ τῆς ὕλης νέφος ὁ νοῦς μόνος μόνοις συγγίνεται, εἶτ’ἐκεῖσ’ἐπιστρέφειν τὴν πλανητὴν πειρᾶται ζωὴν καὶ ἄνθρωπον ὅ τι γέγονε καὶ βοῦν καὶ ἵππον καὶ τὰ κατὰ μέρος δὲ πάντα, ὁπόσα εἰς λογικήν τε καὶ ἄλογον κεκένωται φύσιν, καὶ ἔμψυχον δηλαδὴ καὶ ἄψυχον, ὑπὸ τοῦ θείου κρατῆρος, διασκοπεῖται. τῆς δὴ τοιαύτης θεωρίας καὶ τὸ κατὰ τοὺς λόγους τούσδε, οὓς ἡμεῖς μετὰ σφοδρᾶς τῆς μανίας ἐπιτηδεύομεν, μέρος τιθεὶς λόγους, ὡς ἄν τις εἴποι, λόγων ἐξευρίσκω ἑτέρους· ὑφ’ὧν τέλος τι συνιδὼν ἄριστον καὶ πρὸς ὃ πᾶσα λόγων τείνει σπουδή, ἐκεῖσ’ἐγενόμην ὄλην ἐπιθυμίαν καὶ θυμὸν ὅλον κατασχολήσας, διαπτύσας δέ, εἰ μή τις μέμφοιτο περιαυτολογοῦντι (οὐ σοῦ δὲ χάριν τοῦτό φημι), τὸ ὁρώμενον τουτὶ πᾶν, ὁπόσον ἐν λέξει, ὁπόσον ἐν σχήμασιν, ὁπόσον ἐν διανοίαις καὶ ἱστορίαις, ἑνὶ δ’εἰπεῖν λόγῳ, καὶ πάσῃ δηλονότι τέχνῃ ῥητορεύειν εἰδυίᾳ ἢ διαλέγεσθαι ἢ ἀριθμεῖν καὶ χορδῶν τινων ἀναλογίας σκοπεῖν· πάντα ταῦτα λῆρος ἐδόκει πρὸς τὴν κατ’ἀρετὴν ἐπιστήμην, περὶ ἧς ψυχὴ κρινομένη δίκας ἂν ἀποτίσειεν ἀπραξίας, ἀλλ’οὐ μὲν οὖν ἀμαθίας τῆς ἐν τοῖς λόγοις, εἴ τινες εἶεν καὶ οἷοι, κἂν ἄκρων αὐτῶν ψαύωσιν οὐρανῶν κἂν γῆς μυχοὺς ἐρευνῶσιν καὶ ἀκριβέστερον ἢ κατὰ τὸν μύθου Λιγγέα. ἄτοπον γὰρ ἐδόκει καθαίρειν μὲν ὄμμα ψυχῆς φύσεις πραγμάτων ὁρᾶν, οὐχὶ ταὐτὸ δὲ τοῦτο κἀν τοῖς κατὰ ψυχὴν ἤθεσι δρᾶν, ὥσπερ ἀποχρῶν λογικῶς μὲν κρίνειν τὰ πράγματα, ἂν δ’ἀλόγως ζῶμεν, οὐδὲν μέλον πρός γε τὸ σῶν εἶναι τὸν τοῦ καλοῦ λόγον, ἢ ὥσπερ εἰ θεωρεῖν μὲν εἵνεκεν ἄνθρωπος γέγονε, πράττειν δ’ἁπλῶς οὐδαμῶς, καὶ εἰ δι’αὐτὴν ἡ ἀρχή, τοῦ δὲ πρὸς τέλος ὁρᾶν οὔ, καὶ εἰ μονάδος τις εἰλημμένος τὸν πάντ’ἀριθμὸν ἔχειν νενόμικεν ἢ στιγμὴν ἀπολαβὼν τοῦτ’ἐξήκειν εἰς γραμμάς τε καὶ σχήματα. οὔκουν τὸν ὡς ἀληθῶς ἄνθρωπον οὔτω δεῖν ἠξίωσα ζῆν καὶ τὸν αἰῶνα τουτονὶ σκηνὴν ποιησάμενον αἱρεῖσθαι βιοῦν ὥσπερ οἱ ὑποκριταί· τὸ γὰρ ἐν λόγοις μόνον φιλοσοφεῖν ταὐτό τι δύναται τῶν ἔργων ἀπηρημωμένον. οὕτως εἶχον γνώμης περὶ τῆς κρίσεως τοῦ παντός.

4. ὡς δὲ καὶ τὰ τῆς ἱερᾶς ταύτης ἀξίας ἐπὶ τὸ μεῖζον προῄει, δριμύς τις ἔρως ὁ τοῦ καλοῦ ἐνέσκηπτε τῇ ψυχῇ ἐπεστράφθαι μὲν ἀρετῆς, σπουδὴν δὲ μαθημάτων καὶ μάλα γε ἀπεστράφθαι. οὐκοῦν καὶ περὶ τὸ φιλότιμον τουτωνὶ παρὰ τοσοῦτον ἀφιλότιμος διετέθην. ὡς καὶ ἁπηγροικίσθαι νομίζεσθαι τοῖς πολλοῖς, εἰ δ’οὖν, ἀλλ’ἐμαυτῷ γοῦν. κἄν τις ἠνώχλησε λογισμὸς τῷ προειλῆφθαι τὴν ψυχὴν εἰς ὡντινωνοῦν ἐπιδείξεις. καὶ αὖται τοὺς χαρακτῆρας συγγενεῖς μάλα παρεῖχον ταῖς παρασκευαῖς, ὁπόθ’ὁρμηθείην, καὶ δεινοί τινες κατήγοροι τῆς γνώμης ἐγίγνοντο τὸ πρὸς λόγους ἀπεστραμμένον καταμαρτυροῦντες· κἂν λειποταξίου γραφὴν ἐμέ τις ἐγράψατο πρὸς ἐκείνους, οὐκ ἄλλοθέν ποθεν, οἶμαι, συνεκεκρότητ’ἂν ἐκείνῳ τὸ δικαστήριον ἢ ὅθεν οἱ λόγοι καὶ μεθ’οἵας ἐγένοντο προαιρέσεως καὶ οἷς ἂν παρεῖχον σημείοις καθάπαξ ἀπᾴδουσι πρὸς τὴν ἐν λόγοις κομψείαν. προὔργου γὰρ ἦν ἐμέ τι τῆς πρώτης φιλοσοφίας εἰπεῖν μελέτην ἄντικρυς τοῦ θανεῖν ἔχον, εἰ καὶ φαύλως ἀπήντων καί, ὡς ἐμαυτῷ δοκῶ, ἐνδεῶς τῆς ἀξίας.

5. ἐν τούτῳ δ’ὄντος ἐμοῦ ἡ σὴ βίβλος ἀφίκετο· ᾖ δὴ καὶ χειρὶ καὶ ψυχῇ συμβαλὼν τέως μέν, μὴ τῷ περὶ σὲ φίλτρῳ σφαλερὸς δόξαιμι δικαστής, βίᾳ μὲν ἀποδύομαι δ’ὅμως ὥσπερ ἱμάτιον τὴν σὴν φιλίαν, καὶ παντὸς πάθους γυμνὸν καταστήσας τὸ δικαστήριον τῆς ψυχῆς ἀρρεπὴς κάθημαι δικαστὴς τῶν σῶν λόγων οὐδὲν εἰς δικαιοσύνην οὔτ’Αἰακῷ παραχωρήσας οὔτε τὸν Μίνω παρεὶς ἔχειν τι πλέον, εἰ δικάζειν περὶ τούτου κατέστησαν. καὶ τέως μὲν ἠρέμα ἐβάδιζον ἤκιστα τοῦ δόγματος μεθιστάμενος· ὡς δὲ προὐχώρει τὰ τοῦ ἀγῶνος καὶ δεινή τις ἅμιλλα κατεφαίνετο λόγων τῆς διανοίας τῆς σῆς (ὁρᾶν γὰρ ἦν συνδρομὴν πάντων χρημάτων ὁμοῦ), ᾐσθανόμην ὑπορρέοντα κατὰ βραχὺ τὰ τῆς γνώμης.

6. ἦσαν λόγοι γενναῖοί τε καὶ λαμπροὶ σὺν ὥρᾳ κεκοσμημένοι οὐχ ἦττον ἀποδείξεις ὄντες φιλοπονίας ἢ φιλομαθείας καὶ μέντοι καὶ μνημοσύνης καὶ εὐμαθείας καὶ ὅσα που Πλάτων προσήκειν φησὶ τῷ γε φιλοσοφεῖν ᾑρημένῳ· ἦν σεμνότης νοῦ καὶ μέγεθος διανοίας καὶ χάρις ἐμπρέπουσα γλώττῃ καὶ δρόμος ἄσκωλος ἄνω τε βαίνειν ἱκανῶς χεῖρα διδοὺς διανοίᾳ καί, ὅταν δ’ἀφ’ὕψους ἑλκύσῃ τὸ πτερὸν πρὸς τὰ κάτω, οὐδαμῶς ἀπολείπων τὴν τάξιν.

7. ἀλλ’ ἐνταῦθά μοι καὶ ἀλλοιοῦσθαι καθάπαξ συνέβαινε καὶ οἶον ἀνασκιρτᾶν καὶ κατὰ τὸν Πυθαγόραν, οἷς πρὶν ἐναπέθανον τῶν μαθημάτων, ἀναβιοῦν ἐρᾶν τε τῶν ὑπὲρ καπνοῦ τεθειμένων καὶ ταὐτὰ πάσχειν ἀτεχνῶς, ἃ καὶ τοὺς ἁμιλλητηρίους τῶν ἵππων φασὶ γεγηρακότας, ἐπειδὰν οἵδε καὶ οὓς εἰς ὀρθὸν ἱστᾶσι καὶ κατακροτοῦσι τοὔδαφος βοῆς καὶ σάλπιγγος διακούσαντες, ἴμερος γάρ με αὐτίκα τῆς ἀποβεβλημένης ἐκείνης ἕξεως κατειλήφει, καὶ ἡρωίζειν ἐβουλόμην καὶ ἰαμβίζειν καὶ Αἰολιστὶ δὲ γράφειν καὶ Δωριστί, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ παρατάττεσθαι πρὸς διηγήσεις πολέμων, ὅσους Ἕλληνές τε καὶ βάρβαροι διεγένοντο ἢ κατ’ἀλλήλων πεπονηκότες ἢ καθ’αὑτούς. ἀλλὰ καὶ Μιλτιάδου παρῆσαν τῷ νῷ τρόπαια καὶ Κίμωνος καὶ Περικλέους καὶ δὴ καὶ νίκη Σαλαμῖνος περιφανὴς τολμωμένη κατὰ βαρβάρων Θεμιστοκλεῖ τῷ μεγάλῳ. ῥητόρων δὲ καὶ συγγραφέων ἢ πάθη διεξιόντων ἢ γενναίων πραγμάτων ἀγῶνας, ὧν ὁ μακρὸς χρόνος καὶ ἡ τὰ πάντα συνεξελίττουσα τῆς ὕλης φορὰ φέρει ἀεί, τί χρὴ λέγειν, οἷος ἔρως ἐντέτηκεν, ὥσθ’ὁρᾶν ἐμὲ πρὸ παντὸς βούλεσθαι καὶ συνεῖναι τούτοις ὡς πρόσθεν, καὶ πλέον δ’ἢ πρόσθεν διὰ σὲ συνεῖναι καὶ τὸ τοὺς σοὺς λόγους καὶ τὰς ἐπιστολὰς παραπλησίως διαμεμορφῶσθαι. οὔτως ἐξελαθόμην μικροῦ δεῖν τοῦ τρόπου καὶ μοχθηρὸν αὖθις βίον ἀντηλλαττόμην πρόδοτος γεγονὼς τῷ κυκεῶνι τῆς σῆς οὐκ οἶδ’εἰπεῖν Κίρκης ἢ Καλλιόπης, ὡς δὲ καὶ τῆς διὰ πάντων τῶν σῶν λόγων ἱσταμένης καὶ ὄρθιον ᾀδούσης Σειρῆνος· κἂν μὴ νοῦν τιν’ἀμείλικτον ἐπέστησα μετ’ἐμβριθείας ἐπιπλήττοντα τῇ ἀωρίᾳ τῆς ἡδονῆς καὶ σαυτῷ πρόσεχε καὶ σαυτὸν γνῶθι τὸ Δελφικὸν ἐπιλέγοντα, τάχ’ἂν ἔμεινα κεκηλημένος ὑπὸ τῶν σαυτοῦ φαρμάκων τοὺς λογισμοὺς καὶ πρὸς ἄλλο τι μεθαρμοσθεὶς εἶδος ἢ ὃ νῦν ἐκ μακρῶν πάνυ χρόνων καὶ ὑποθέσεων σπεύδω περᾶναι.

8. εἰ δὲ μὴ μάτην ταῦτ’εἴρηται, ἔνεστιν ἀφ’ἑστίας (τῆς παρούσης λέγω ἐπιστολῆς) τοῦθ’ὁρᾶν ἐμοὶ τὸ πάθος συμβάν· καὶ γὰρ ἔχει μεταβολῆς τινος σύμβολα μὴ κατὰ προαίρεσιν ἐνηνεγμένα τοῦ βίου.

9. πρὸς ταῦτ’ἐβουλόμην μήτ’εἶναί σοι φίλος μήτε τῳ δόξαι διὰ φιλίαν χαρίζεσθαι, ἐπεί τοι κινδυνεύει διὰ τοῦτό σοι κολούεσθαι τὰ δίκαια τῶν ἐπαίνων. κἂν γὰρ ἐμαυτὸν πείθω μηδέν τι φλαῦρον εἰπεῖν. ἀλλ’οὐχὶ καὶ τοὺς ἄλλους πείσαιμ’ἂν ταὐτά μοι περὶ σοῦ ψηφίζεσθαι. ἀλλ’οὐδὲν ἄρα πρὸς ἀλήθειαν δόξα οὐδὲ μέντοι πρὸς πραγμάτων οὐσίαν ἀλόγιστος φαντασία· ὑπονοούντων ὡς ἕκαστοι βούλονται, ἅττ’ἂν βούλοιντο καὶ οἶά περ δή· οὐδεὶς ἐμοὶ τούτου λόγος, ἕως ἂν οὔτ’ἐγὼ παρὰ τὸ δοκοῦν μοι φρονῶ καὶ ὁ καλὸς δὲ Νικηφόρος κἀν τοῖς λόγοις νικηφόρος ᾖ μεγαλοπρεπῆ λαμβάνων τὰ γέρα παρὰ τῆς ἀληθείας.

Manuele Gabalas, Lettera XXXV

traduzione di Francesco Monticini

1. È accaduto in me che la passione che ho provato per quest’opera [logoi], che adesso tu hai dato alla luce e che da tempo io desideravo, si sia mescolata col piacere. Proprio ciò che serbavo nella mia mente tra le cose indicibili, che neppure questa dignità più prossima al divino mi induceva a rivelare, neppure se qualcuno a forza mi avesse costretto o avesse escogitato chissà cosa, mi sono infatti convinto adesso a esporre, approfittando di uno spunto così brillante; non ho dunque timore che vi possa essere sdegno da parte di quelli per i quali tutto è facile da dire o che qualcuno possa biasimarmi. Difatti, chi ammette di provare un sentimento di amicizia sarebbe riconosciuto colpevole se nascondesse ciò che invece va mostrato agli amici, oppure darebbe l’impressione di ignorare quella che è la definizione di amicizia, o ancora di essere affetto da una qualche meschinità sofistica nei confronti di ciò che è più importante, se appunto l’amicizia è cosa grandissima per gli uomini. Se l’amico è “un altro sé”, come ha detto un tale [1] dandone la definizione, e tu sei tra quelli che più mi sono amici, non c’è alcuna differenza che io esponga tali concetti a me stesso o a te, se quel qualcuno cui mi rivolgo è come te.

2. Quanto a me, in realtà (affinché tu sappia ciò che mi concerne), neppure prima ero completamente ignorante, se ho anteposto a tutto le lettere [logoi]; eppure non ho rifiutato il sacerdozio e, scindendo la mia esistenza in due parti, mi concentravo molto sulla bellissima ripartizione del mio stato; e mentre mi possedevano gli esercizi delle lettere [logoi], lo studio diretto, l’allenamento e tutto ciò attraverso cui la grande impresa dell’educazione giunge sino al possesso, al contempo, entravo a far parte del sacro servizio o ministero religioso, come le circostanze richiedevano per l’attuarsi dell’incarico. In questa alternanza dunque logoravo la mia vita terrena, come un usuraio, senza concedere a nessuna delle due parti un peso maggiore dell’altra. Ma a un certo punto è successo che la bilancia dei fatti ha perso l’equilibrio e si è protesa verso la parte più nobile, poiché la mente ha giudicato bene, come in un tribunale sono scelti quelli che sono i migliori: questo è accaduto.

3. Allora infatti, come passato il mezzogiorno, declinando il culmine dell’età verso il decadimento, è risorto un intelletto equilibrato, nascosto prima non so dove eppure non sommerso da qualsivoglia tra le passioni (dalle quali, certamente, la natura dell’uomo, combattuta fin dal primo impeto, è tentata di scacciare l’intelletto assieme con il pensiero discorsivo e di rimpiazzarli con l’inaffidabile opinione, l’apparenza [phantasia] e il vivere basato unicamente sulle percezioni sensoriali, come uno schiavo). Così, come purificato da una qualche impurità, subito l’intelletto ha recato la saggezza, che germoglia e si sviluppa nell’anima bene allenata ai concetti primi: attraverso di essa noi uomini, dicendo addio alle passioni e stimando di nessun valore il vivere secondo le percezioni sensoriali, a meno che non vi sia una qualche necessità, afferriamo la conoscenza di ciò che è bene e di ciò che non lo è. Giunto a questo punto, e riflettendo in maniera decisamente più acuta, ho potuto vedere sulla base della scienza [episteme] che la natura non produce invano alcuno degli enti. Quindi mi accorgo che anche le parole [logoi] sono parte sostanziale degli enti [2], loro che non svelano semplicemente la natura dei percettibili né vogliono rivelare soltanto ciò che quelli sono – qualcosa del genere sarebbe infatti la percezione abbinata al pensiero discorsivo – ma piuttosto hanno un rapporto diretto con l’intelletto, liberatosi da solo dalla nube della materia; a quel punto, la mente prova a correggere una vita errabonda e indaga ciò che è l’uomo, ciò che è il bue, ciò che è il cavallo e ciascuna cosa presa singolarmente, quante sono state versate nella natura razionale e in quella irrazionale, animata e inanimata, dalla coppa divina. Riconoscendo, una volta avvenuta questa contemplazione [theoria], una parte anche a quelle lettere [logoi] cui noi ci applichiamo con veemente entusiasmo, scopro che esse sono, per così dire, cosa altra rispetto a loro stesse: dopo averne visto un fine ottimo, verso il quale peraltro tutto lo sforzo che richiedono tende, mi sono ritrovato, pur avendovi dedicato tutto il desiderio e tutto l’animo, a disprezzare, se non mi si biasima di vantarmi di me stesso – certo non dico questo per te – tutto quel che risulta visibile e quanto concerne la dizione, e quanto le forme, quanto i significati e i contenuti, insomma, in breve, quanto concerne ogni arte retorica, dialettica, aritmetica, pure ogni arte volta a esaminare l’armonia delle corde [3]. Tutte queste cose mi sono sembrate delle sciocchezze rapportate alla scienza [episteme] che si fonda sulla virtù, rispetto alla quale l’anima, se giudicata, sarebbe stata riconosciuta colpevole d’inerzia [apraxia], sebbene non d’ignoranza rispetto alle opere letterarie [logoi], e questo anche se ne esistessero tali da toccare i sommi cieli ed esplorare i recessi della terra in maniera più esatta del mitico Linceo [4]. Insomma, mi sembrava assurdo ripulire l’occhio dell’anima così che vedesse le nature degli enti e non fare lo stesso con i caratteri etici dell’anima, come se bastasse giudicare le cose razionalmente se poi viviamo irrazionalmente, e non giudicare attentamente la definizione del bene nel suo essere intatto, oppure come se l’uomo fosse nato solo per contemplare ma per non fare assolutamente nulla, e se l’inizio fosse fine a se stesso e non di guardare a uno scopo finale, e se qualcuno, dopo aver afferrato un’unità, credesse di possedere la totalità dei numeri o, dopo aver afferrato un punto, di essere giunto alle linee e alle figure geometriche. Perciò ho ritenuto che fosse opportuno che un autentico uomo non vivesse così e che non decidesse di trascorrere quest’esistenza terrena considerandola una scena, come fanno gli attori; infatti, il filosofare soltanto al livello delle lettere [logoi], privato dell’azione pratica, di ciò è causa. Questo dunque era il mio pensiero riguardo al giudizio [krisis] del tutto.

4. Giacché le questioni connesse a questo sacro rango tendono verso ciò che esiste di migliore, una forte passione per il bello sospingeva l’anima a volgersi alla virtù e a distogliere decisamente il proprio impegno dalle scienze [mathemata]. Perciò, mi sono ritrovato, quanto all’ambizione per esse, ad essere a tal punto indifferente da far ritenere ai più di essermi abbrutito: e se è vero che l’ho fatto pensare agli altri, non ho mancato di crederlo anche io stesso. Se mi avesse disturbato una qualche tentazione di tenere l’anima occupata in prove di eloquenza di qualunque genere, e queste avessero esibito dei tratti perfettamente affini alla mia disposizione interiore, ogni volta che fossi stato ispirato ci sarebbero stati terribili accusatori di questa mia inclinazione a testimoniare la distrazione in favore delle lettere [logoi]; se invece qualcuno mi avesse rivolto un’accusa di diserzione nei loro confronti, costui non avrebbe convocato il tribunale per nessun altro motivo, credo, se non perché i miei trattati [logoi], considerato l’intento che avrebbero comportato, abbinato alle caratteristiche che avrebbero esibito, si sarebbero di certo scostati dalla finezza di linguaggio che deve essere loro propria. Sarebbe stato allora opportuno che io esponessi qualche principio della filosofia prima che contenesse esplicitamente una meditazione sulla morte, pur presentandomi al processo con uno stile approssimato e, come mi sembra, inadeguato alla dignità del tema.

5. Trovandomi in questa situazione, dunque, mi giunge il tuo libro; essendomi io rapportato ad esso fin dall’inizio con la mano e con l’anima, per non sembrare un giudice inaffidabile causa l’affetto che nutro nei tuoi confronti, seppur controvoglia, mi tolgo di dosso, come fosse un mantello, la tua amicizia e, dopo aver istituito un tribunale dell’anima scevro da ogni passione, mi siedo come giudice imparziale della tua opera [logoi], né in alcun modo inferiore per giustizia ad Aiace, né permettendo che Minosse abbia qualcosa di più, se mai si fossero ritrovati a giudicare riguardo a questo. E all’inizio ho proceduto tranquillamente senza distaccarmi in alcun modo dal dogma; ma come aumentavano i pretesti di un dibattito e appariva evidente una terribile gara di discorsi in merito al tuo pensiero – era infatti possibile vedere una concentrazione di tutte le cose insieme – mi accorgevo che a poco a poco il mio proposito veniva meno.

6. Si trattava di un’opera [logoi] di buona qualità, brillante, rifinita con eleganza, dimostrazione di laboriosità non meno che di amore per l’apprendimento, nonché di memoria e di buona istruzione e di tutte quelle cose che Platone [5] afferma essere proprie di colui che sceglie di dedicarsi alla filosofia; vi si riscontrava la dignità dell’intelletto, la grandezza del ragionamento, una bellezza commisurata nella lingua e un’esposizione non incerta che forniva al pensiero la mano per elevarsi sufficientemente in alto e, anche quando la penna tendeva dal sublime ai concetti più bassi, giammai negligente dell’ordine.

7. Eppure, in questa circostanza mi accadeva di sentirmi assolutamente diverso e per così dire di sobbalzare e, come sostiene Pitagora, di ritornare in vita per delle scienze [mathemata] per le quali prima ero morto [6] e di amare cose cui non davo più alcuna importanza e di provare esattamente lo stesso che dicono provino i cavalli da corsa invecchiati, quando drizzano l’orecchio e percuotono il terreno, dopo aver udito un grido e uno squillo di tromba. Mi prendeva subito la brama di quell’esperienza respinta e volevo comporre poesia epica e giambica e scrivere in dialetto eolico e dorico, e non soltanto, ma pure mettermi a raccontare le guerre, quante compiono i Greci e i Barbari, penando gli uni contro gli altri o fra di loro. Ma mi venivano alla mente anche i trofei di Milziade e di Cimone e di Pericle e certamente anche l’illustre vittoria di Salamina inflitta ai Barbari da Temistocle il Grande [7]. E che cosa dire degli oratori e degli storici che narrano vuoi le passioni vuoi le contese avvenute in seno a quegli illustri eventi che il lungo tempo e il flusso della materia – che tutto avvolge – trasportano in eterno? Quale desiderio cola al punto di vedermi bramare più di ogni altra cosa di occuparmi di tutto ciò come prima, e anche più di prima, a causa del fatto che tu te ne occupi e che i tuoi trattati [logoi] e le tue epistole sono composti in maniera molto simile? Così mi sono dimenticato un poco del retto modo di essere e ho preso di nuovo in cambio una vita da peccatore, tradito dalla pozione della tua – non saprei dire – Circe o Calliope, giacché in tutte le tue opere [logoi] si trova e canta con voce acuta una sirena; se non avessi posto un intelletto amaro che rimproverava con severità al buio del piacere e che diceva “bada a te stesso” e il motto delfico “conosci te stesso” [8], probabilmente, ammaliato dai tuoi magici filtri, non avrei resistito alle tentazioni e, trasformato in qualcos’altro, non avrei mantenuto ciò che adesso mi affretto a trarre dai lunghi anni e propositi.

8. Se tutto questo non è stato detto invano, è possibile vedere ʻdall’altareʼ, intendo dalla presente lettera, che per me c’è stata della passione; e infatti l’epistola contiene i segni di un mutamento, non sviluppati in accordo col mio progetto di vita.

9. Quanto alla tua opera, non volevo né palesarmi come amico nei tuoi confronti né che qualcuno potesse pensare che ti compiacessi in virtù dell’amicizia, poiché c’è il rischio che per questo ti venga meno la giustizia della lode. Ma anche se sono persuaso che non ci sia niente di vacuo in ciò che tu dici, non posso convincere gli altri a condividere le mie stesse opinioni sul tuo conto. Ma nulla può l’opinione rispetto alla verità, né l’irrazionale apparenza [phantasia] rispetto all’essenza delle cose. Ciascuno di coloro che sospettano vuole ciò che vorrebbe e proprio come lo vorrebbe; di questo non mi do nessuna cura, fintanto che non mi ritrovi a elaborare pensieri in contraddizione con i miei convincimenti e fintanto che il buon Niceforo rimane, per le sue opere [logoi], ʻvincitoreʼ [], conquistando splendide ricompense al cospetto della verità.

Note alla traduzione

- [1] Si tratta di Aristotele: Eth. Nic. IX 4 1166a 31-32.

- [2] In quanto ne presuppongono il concetto, ovvero, aristotelicamente, la forma.

- [3] Quest’ultimo elemento parrebbe supportare l’ipotesi, citata, di Beyer, per cui l’opera inviata da Gregora consisterebbe nel suo commento al Trattato sui sogni di Sinesio. Nel secondo capitolo di questo testo, infatti, si fa riferimento all’armonia e alla lira orfico-pitagorica, della quale compare addirittura uno schema nel commento del dotto bizantino.

- [4] Figlio di Afareo e di Arene, questo personaggio – noto per aver preso parte alla spedizione degli Argonauti – era proverbiale per la sua vista estremamente acuta.

- [5] Probabile riferimento a Rep. II 376b e ad Ap. 18b.

- [6] Si fa forse qui allusione alla dottrina pitagorica della reincarnazione come colpa.

- [7] Si citano in questo passaggio personaggi ben noti dell’età greca classica. Eppure, di nuovo, il riferimento a Milziade e Cimone parrebbe suffragare ulteriormente l’ipotesi di Beyer, venendo questi menzionati assieme – erano comunque padre e figlio – e proprio nel contesto di una polemica nei confronti degli esercizi retorici, in Sinesio. De Insom. 20.

- [8] Si noti come lo stesso accostamento tra i due motti ricorra anche in Gr. Pal. Tr. I 1 10.

- [9] Gioco di parole con il nome di battesimo dell’amico: Niceforo significa propriamente, infatti, ʻvincitoreʼ.

Bibliografia

- Bénatouïl, Bonazzi 2012

T. Bénatouïl, M. Bonazzi, θεωρία and βίος θεωρητικός from the Presocratics to the End of Antiquity: An Overview, in Id. (eds.), Theoria, Praxis and the Contemplative Life after Plato and Aristotle, Leiden, Boston 2012, 1-14. - Beyer 1976

H.V. Beyer, Nikephoros Gregoras, Antirrhetika I, Wien 1976. - Chiaradonna 2005

R. Chiaradonna, La dottrina dell’anima non discesa in Plotino e la conoscenza degli intelligibili, in E. Canone (a cura di), Per una storia del concetto di mente, Firenze 2005, 27-49. - Chrestou 2002

K.P. Chrestou, To philosophiko ergo tou Nikephorou Choumnou, Thessaloniki 2002. - Congourdeau 1991

M.H. Congourdeau, Théolepte de Philadelphie, in M. Viller (éd.), Dictionnaire de Spiritualité, Paris 1991, 446-459. - Constantinides Hero 1994

A. Constantinides Hero, Life and Letters of Theoleptos of Philadelphia, Brookline MA 1994. - Di Pasquale Barbanti 1998

M. Di Pasquale Barbanti, Ochema-pneuma e phantasia nel Neoplatonismo. Aspetti psicologici e prospettive religiose, Catania 1998. - Fryde 2000

E.B. Fryde, The Early Palaeologan Renaissance (1261 – c. 1360), Leiden, Boston, Cologne 2000. - Girgenti, Sodano 2005

G. Girgenti, A.R. Sodano, Porfirio, Astinenza dagli animali, Milano 2005. - Guilland 1926

R. Guilland, Essai sur Nicéphore Grégoras. L’homme et l’œuvre, Paris 1926. - Kakavelaki 2014

A. Kakavelaki, Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΝ 14° ΑΙΩΝΑ, “Ενατενίσεις” 23 (2014), 78-84. - Kazhdan 1991

A. Kazhdan et alii, Oxford Dictionary of Byzantium, New York, Oxford 1991. - Kourouses 1972

S.I. Kourouses, Μανουὴλ Γαβαλᾶς εἶτα Ματθαῖος μητροπολίτης Ἐφέσου (1271/2-1355/6), Athinai 1972. - Lamoureux, Aujoulat 2004

J. Lamoureux, N. Aujoulat, Synésios de Cyrène, Opuscule I, Paris 2004. - Leone 1982

P.L.M. Leone, Niceforo Gregora, Epistulae, Matino 1982. - Leutsch [1851] 1965

E.L. Leutsch, Corpus paroemiographorum graecorum [Göttingen 1851], Hildesheim 1965. - Lidauer 2016

E. Lidauer, Platons sprachliche Bilder. Die Funktionen von Metaphern, Sprichwörtern, Redensarten und Zitaten in Dialogen Platons, Hildesheim 2016. - Linguiti 2012

A. Linguiti, Plotinus and Porphyry on the Contemplative Life, in T. Bénatouïl, M. Bonazzi (eds.), Theoria, Praxis and the Contemplative Life after Plato and Aristotle, Leiden, Boston 2012, 183-197. - Méautis 1937

G. Méautis, Eleusinia, “Revue des Études Anciennes” 39/2 (1937), 97-107. - Mergiali 1996

S. Mergiali, L’enseignement et les lettrés pendant l’époque des Paléologues (1261-1453), Athènes 1996. - Monticini c.s.a

F. Monticini, Caduta e recupero. La crisi di età paleologa tra umanesimo e mistica, Paris 2020, in corso di stampa. - Monticini c.s.b

F. Monticini, San Salvatore in Chora e il suo universo intellettuale nell’età dei Paleologi, “Quaderni di storia” 91 (2020), in corso di stampa. - Perrella 2003

E. Perrella, Gregorio Palamas, Atto e luce divina. Scritti filosofici e teologici, Milano 2003. - Pietrosanti 1999

P. Pietrosanti, Nicephori Gregorae Explicatio in librum Synesii De Insomniis, scholia cum glossis, Bari 1999. - Pontani 2015

F. Pontani, Scholarship in the Byzantine Empire (529-1453), in F. Montanari, S. Matthaios, A. Rengakos (eds.), Brill’s Companion to Ancient Greek Scholarship, Leiden, Boston 2015, 297-455. - Pucci, Centrone 2007

P. Pucci, B. Centrone, Platone, Fedro, Bari 2007. - Reale 1987

G. Reale, Storia della filosofia antica, I sistemi dell’età ellenistica, Milano 1987. - Reinsch 1974

D. Reinsch, Die Briefe des Matthaios von Ephesos im Codex Vindobonensis Theol. gr. 174, Berlin 1974. - Rigo 2008

A. Rigo, Mistici bizantini, Torino 2008. - Roochnik 2009

D. Roochnik, What is Theoria? Nicomachean Ethics Book 10.7-8, “Classical Philology” 104/1 (2009), 69-82. - Ševčenko 1962

I. Ševčenko, Études sur la polémique entre Théodore Métochite et Nicéphore Choumnos, Bruxelles 1962. - Sheppard 2014

A. Sheppard, Phantasia in De Insomniis, in D.A. Russell, H.G. Nesselrath (eds.), Synesius, De Insomniis. On Prophecy, Dreams and Human Imagination, Tübingen 2014, 97-110. - Silvano 2017

L. Silvano, Perché leggere Omero: il prologo all’Odissea di Manuele Gabala nelle due redazioni autografe, “JÖB” 67 (2017), 217-238. - Susanetti 1992

D. Susanetti, Sinesio, I sogni, Bari 1992. - Trapp 1976-1996

E. Trapp et alii, Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, Wien 1976-1996. - Verpeaux 1959

J. Verpeaux, Nicéphore Choumnos. Homme d’état et humaniste byzantin, Paris 1959. - Vianès-Abou Samra 2003

L. Vianès-Abou Samra, Les Errances d’Ulysse par Matthieu d’Éphèse, alias Manuel Gabalas (XIVe siècle), “Gaia” 7 (2003), 461-480. - Zanatta 2002

M. Zanatta, Aristotele, Etica Nicomachea, Milano 2002.

English abstract

The article deals with the concept of action (praxis) as it was expressed by the Byzantine scholar Manuel Gabalas (alias Matthew of Ephesus) in his Letter XXXV. After an introduction of this figure and of the main philosophical debates which characterised the early-fourteenth-century Byzantium, the author focuses on the text in question, which is reproduced in Greek and in Italian translation as appendix. Gabalas probably addressed his Letter XXXV to Nicephorus Gregoras in the early 1330s, surely after he assumed the role of bishop in 1329. His main aim was to comment an unspecified Gregoras’ work, perhaps his commentary on Synesius’ On Dreams. In order to reach his goal, Gabalas spoke about a personal crisis and explored the Neoplatonic concept of theoria, to which he counterposed that of praxis. The result is a complex criticism of Neoplatonic accounts, which in many ways preceded some philosophical and theological arguments characterising the Palamite Controversy of the 1340s.

key words | Matthew of Ephesus; Neoplatonism; Byzantium; Palaiologan era.

La Redazione di Engramma è grata ai colleghi – amici e studiosi – che, seguendo la procedura peer review a doppio cieco, hanno sottoposto a lettura, revisione e giudizio questo saggio.

(v. Albo dei referee di Engramma)

Per citare questo articolo: Azione come praxis. Riflessioni su scienza e conoscenza in Manuele Gabalas, a cura di F. Monticini, “La Rivista di Engramma” n. 170, dicembre 2019, pp. 83-110 | PDF dell’articolo