Sintagmi di vita e paradigma di morte

Presentazione di: Georges Didi-Huberman, Sentire il grisou, Orthotes, 2021

Georges Didi-Huberman, con una nota introduttiva di Andrea Cortellessa

English abstract

Nella miniera

Andrea Cortellessa

Per la cortesia dell’autore e dell’editore, si propongono qui le ultime pagine di Sentire il grisou, edizione italiana appena uscita presso Orthotes di Sentir le grisou di Georges Didi-Huberman (l’edizione italiana è a cura di Francesco Fogliotti; l’edizione originale pubblicata da Minuit 2014, è a sua volta ‘montaggio’ di tre saggi pubblicati nel 2013). In tempi di catastrofe come i nostri, il libro di Didi-Huberman può valere anzitutto come vademecum, quasi oracolo manuale di pronto intervento: teorizzando come ci siano opere – d’arte di poesia e di pensiero – che possono fare da segnavento, nell’accezione della figura di segnalazione evocata da Friedrich Hölderlin alla fine rabbrividente di Hälfte des Lebens, che riprenderà Walter Benjamin in uno dei frammenti di Strada a senso unico (dando pure il titolo a un bel saggio di Michael Löwy, Segnalatore d'incendio): “Prima che la scintilla raggiunga la dinamite, la miccia accesa va tagliata”.

Non è nuova la metafora secondo la quale, per la società, l’artista svolge la medesima funzione del pulcino che i minatori portavano con sé sotto terra, perché si diceva che gonfiasse le piume quando avvertiva la presenza del gas altamente infiammabile, il grisù appunto, impercettibile dai sensi umani. Anche Gore Vidal, infatti, ha raccontato una storia simile:

Nelle miniere di carbone in America, i minatori portano spesso con sé un canarino. Lo mettono nel pozzo, e quello canta. E se per caso smette di cantare, per i minatori è il momento di uscire: l’aria è velenosa. Per me, noi scrittori siamo canarini.

L’apologo ha dato il titolo all’edizione italiana, uscita da Fazi nel 2003 con postfazione di Claudio Magris, dei suoi saggi letterari in origine pubblicati (come United States e The Last Empire). Ma c’è una differenza importante: mentre l’artista secondo Vidal in presenza del pericolo smette di cantare, per Didi-Huberman viceversa è proprio in quel momento che l’arte si fa vedere e, così, ci fa vedere:

Le immagini, proprio come quei pulcini, servono anche a questo: a vedere il tempo che viene.

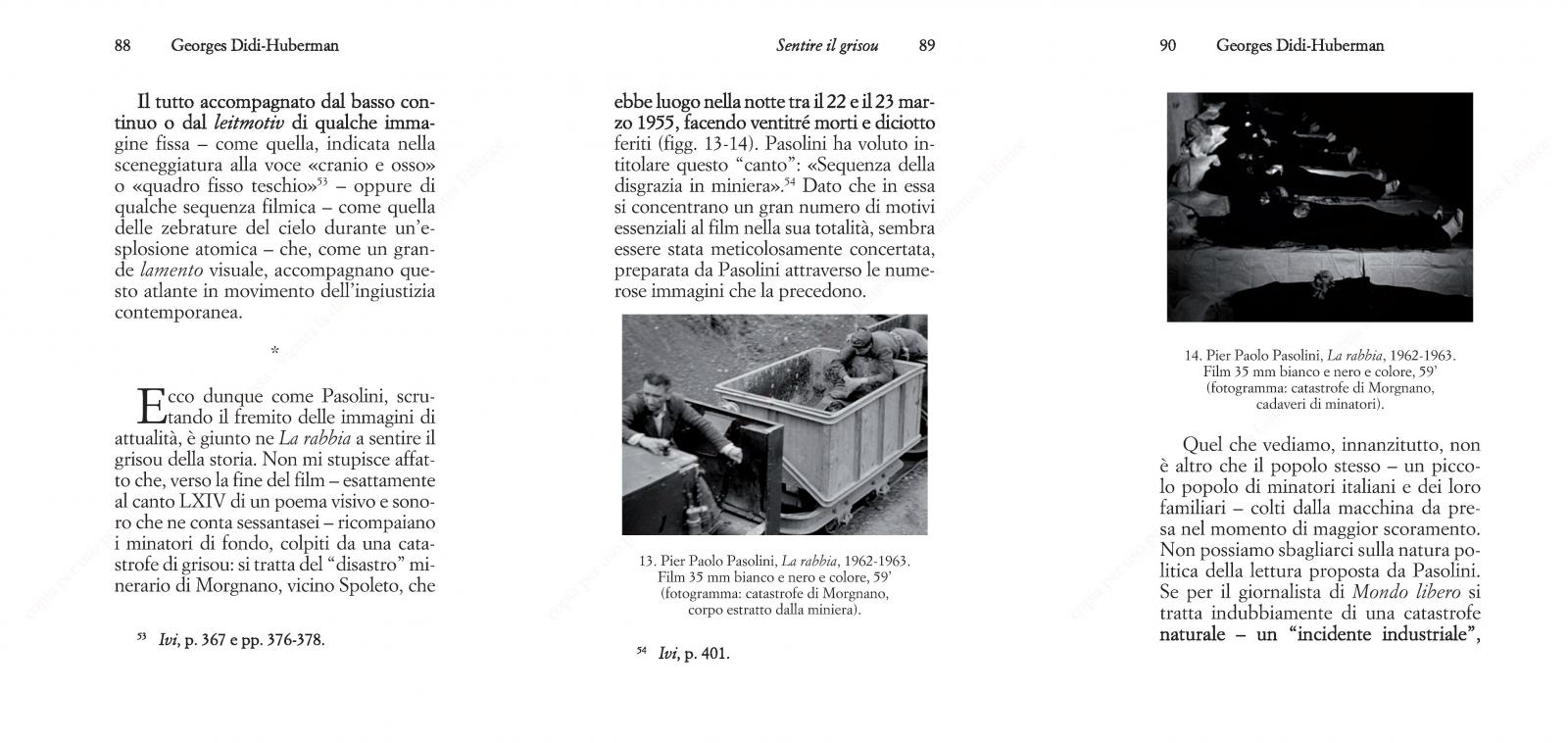

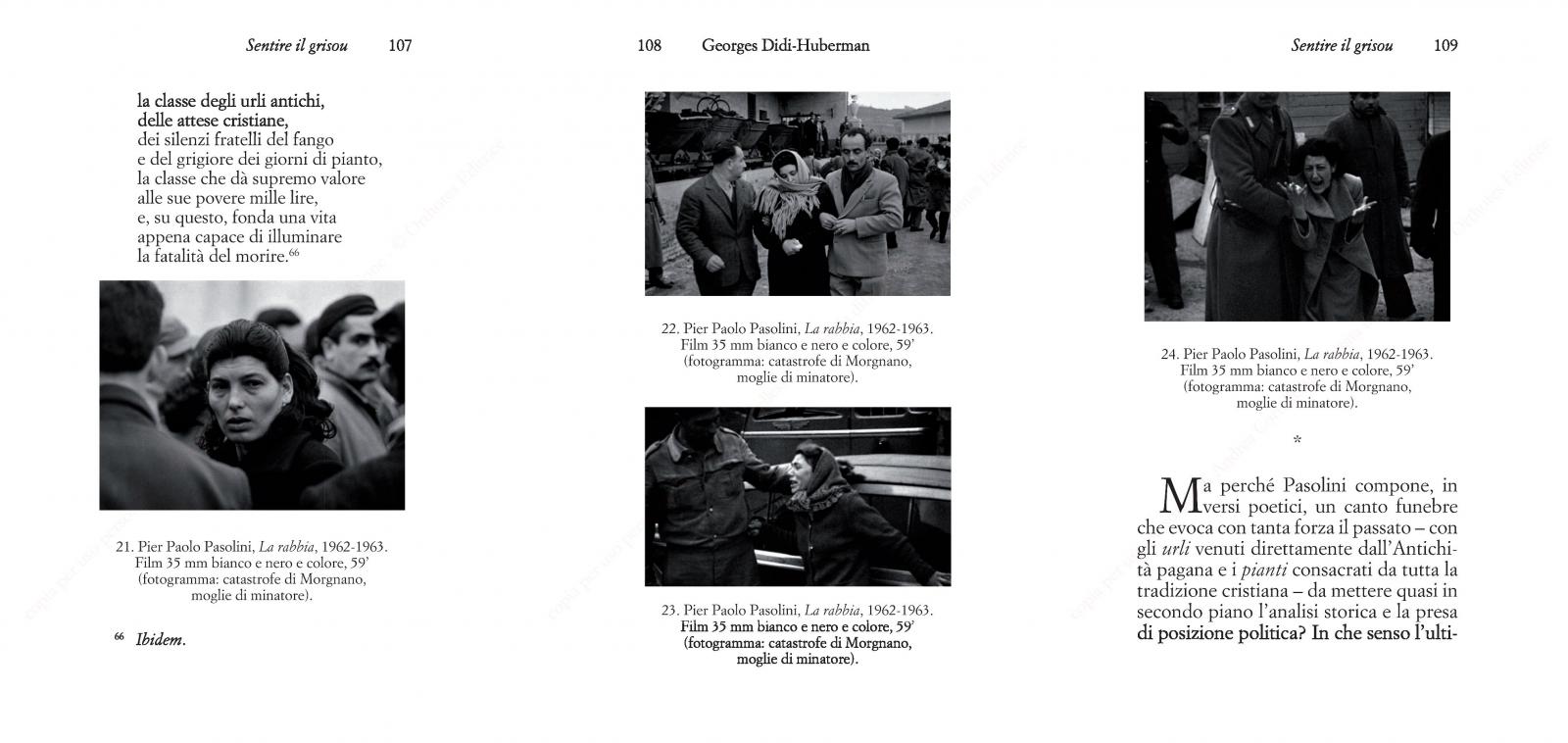

Una catastrofe mineraria causata proprio dal grisù – a Morgnano nei pressi di Spoleto, dove nel 1955 persero la vita 23 operai a causa della negligenza dei padroni della Società Terni, che avevano ignorato qualsiasi protocollo di sicurezza – è al centro di uno degli episodi del film di montaggio La rabbia, realizzato da Pasolini nel 1963, e deturpato dal produttore Gastone Ferranti che pavidamente – a fronte delle posizioni e dei toni di Pasolini, le cui parole erano recitate dagli amici Renato Guttuso e Giorgio Bassani – non pensò di meglio che affiancargli l’insipido controcanto del destrorso Giovannino Guareschi (in una plastica anticipazione delle odierne giaculatorie che, in ogni occasione pubblica, invocano il ‘contraddittorio’). L’opera è per Didi-Huberman non solo “un atlante in movimento dell’ingiustizia contemporanea”, ma più in generale un episodio emblematico della ‘saggistizzazione’ dell’arte che ha connotato tanta parte della modernità.

Già in Come le lucciole. Una politica delle sopravvivenze (Survivance des lucioles, 2009, tradotto da Bollati Boringhieri l’anno seguente), Didi-Huberman aveva fatto reagire l’opera di Pasolini sul palinsesto prediletto di Aby Warburg; (in quel caso il celebre apologo del febbraio ’75 sulle “lucciole”, appunto, compreso in Scritti corsari: sul tema v. il numero monografico di Engramma Lucciole malgrado tutto), ma l’analogia che luccica in clausola, con la ‘sopravvivenza’ teorizzata – e per immagini praticata – da un ulteriore spirito-guida come Sergej Ėjzenštejn, è un giro di vite, oltre che un colpo di teatro, di quelli memorabili. La stessa vivi-sezione operata dalle immagini, il taglio crudele del montaggio che dà senso alla vita come lo può fare solo la morte (nella pagina più straordinaria di Empirismo eretico, e forse in assoluto del suo autore), è altresì la potenza mobilizzante che quella vita può far “ricominciare a danzare, a muoversi, a commuoversi e a commuoverci”. Là dov’è il pericolo, ancora una volta, cresce ciò che salva.

da: Georges Didi-Huberman, Sentire il grisou, Orthotes, 2021

È possibile che la poesia, compresa quella tradizionale, ci aiuti a verbalizzare certe verità essenziali in forma ritmica – bella e memorabile – che la gran parte dei testi filosofici non riesce in alcun modo a far “cantare” (provate a cantare e a memorizzare un passo di Kant o di Hegel per rendervene conto). In questo senso, La rabbia ci farebbe sentire, grazie alla splendida voce in poesia, una “verità musicata”, una sorta di prosodia della condizione umana; ne sarebbe un buon esempio il modo in cui Pasolini inizia il suo commento – inizio poi non conservato nella versione finale del film – con una riflessione generale sul tempo: “Il tempo fu una lenta vittoria / che vinse vinti e vincitori”[1]. Ma conveniamo sull’estrema generalità di questo proposito. Dire questo, infatti, è dire sicuramente troppo poco sulla poesia, e non dire ancora niente sulla rabbia poetica in quanto costituisce, in Pasolini, un gestus fondamentale o, che è lo stesso, il paradigma centrale – o più precisamente trasversale – di tutti i suoi tentativi letterari, critici, politici o cinematografici.

È assai significativo che nella biografia artistica di Pasolini il titolo La rabbia fosse stato scelto, almeno due anni prima del film del 1962, non solo per una raccolta narrativa che non vide la luce[2], ma per una magnifica poesia del 1960 inserita, nel 1961, nella raccolta La religione del mio tempo nella sezione delle “Poesie incivili”[3]. Si tratta di una poesia composta da sei strofe di quindici versi ciascuna. Secondo Walter Siti, il curatore delle opere del poeta, la struttura prosodica riproduce esattamente uno schema ABBCABBCCDDEFEF riscontrabile nei Rerum vulgarium fragmenta di Petrarca e, prima ancora, in una celebre canzone di Dante intitolata Amor, che movi tua vertù dal cielo[4]. Non è certo impossibile, leggendo questa poesia, comprendere qualcosa di essenziale sulla struttura lirico-documentaristica che caratterizzerà, due o tre anni più tardi, il film eponimo di Pasolini. È come se la rabbia poetica che attraversa l’intero film non fosse che rabbia a esistere, innanzitutto, sotto forma di poesia stricto sensu.

La poesia comincia con l’evocazione di un piccolo giardino all’ombra di una pineta in cui crescono ancora delle rose, testimoni di un tempo passato sopravvissuto sotto forma di vita vegetale o animale, nel canto di un merlo che “trama la sua tresca” eterna[5], dice la poesia giocando sulla parola tresca che designa al contempo “intrigo” in senso politico, “relazione” amorosa e ritmo di danza del genere “farandola”). È una figura di sopravvivenza alla quale si oppongono crudelmente – immagine dura ma cara a Pasolini, la si ritroverà in gran parte dei suoi film – le “facciate gialle dei grattacieli fascisti” e gli “ultimi cantieri”. Vicino a questo giardino è morto, nel 1849, Goffredo Mameli, poeta e patriota italiano, importante figura del Risorgimento, autore dell’inno nazionale (il Canto degli Italiani, musicato da Michele Novaro) e di un celebre “inno al popolo” (Suona la tromba, musicato da Giuseppe Verdi).

All’evocazione del poeta politico per eccellenza – e del suo lirismo possibile, tipico dei tempi di lotta – Pasolini lega, come in un montaggio, la descrizione del suo giardinetto di pietra (“mio povero giardino, tutto / di pietra”) i cui colori, dice, sono assai rari (“colori, / pochi”), a parte, se si guarda bene, una macchia rossa (“solo un po’ di rosso”): dove cresce, in un luogo “seminascosto, amaro, senza gioia”…[6] una sola rosa:

Una rosa. Pende umile

sul ramo adolescente, come a una feritoia,

timido avanzo d’un paradiso in frantumi...[7].

Allora il poeta, con le sue parole, il suo corpo, il suo pensiero, la sua fraseocchio, si avvicina di più. Vista da vicino, la rosa è ancora più modesta, “dimessa”, “una povera cosa indifesa e nuda”. “Mi avvicino ancora”, scrive Pasolini, “e ne sento il profumo”… che fa sorgere immediatamente un lamento: “Ah, gridare è poco ed è poco tacere”. E tuttavia Pasolini, respirando il profumo dell’unica rosa, sa bene che “in un solo misero istante” essa possiede tutto “l’odore della [sua] vita”[8]. Così, proprio come il profumo alle narici, un interrogativo sorge all’anima – o alla bocca, o alla lingua – del poeta:

Perché non reagisco, perché non tremo

di gioia, o godo di qualche pura angoscia?

Perché non so riconoscere questo antico nodo della mia esistenza?

Lo so: perché in me è ormai chiuso il demone

della rabbia[9].

La rabbia è dunque un demone che alberga in noi senza più abbandonarci. Il demone di tutto ciò che dentro di noi ci imprigiona e di ciò che tutt’intorno ci distrugge, lungo il corso del mondo storico e politico che determina pesantemente i nostri destini collettivi e individuali. Come se la storia, e l’impossibilità dell’innocenza che accompagna consapevolmente il grande disagio di Pasolini, “riempi[sse] il [suo] cuore di pus” impedendogli di essere poeticamente “padrone del [suo] tempo”[10].

La rima conflittuale “cuore-furore” prenderà ormai il posto della rima “rosa-rabbia”, e la poesia si chiuderà sulla coscienza di un’inquietudine insuperabile: “Non avrò pace, mai”[11]. Forse è proprio la rabbia a testimoniare, in ciascuno di noi, il fallimento del vedere poetico anteriore alla storia delle società umane?

- * * *

Pessimismo e dolore, certo. Rassegnazione, sicuramente no. Con Pasolini bisogna sempre fare i conti con la doppia dimensione di quella che egli chiama, in una celebre poesia, “disperata vitalità”[12]. E il cinema non è forse l’incarnazione stessa di questa inalienabile vitalità? Basterebbe ricordare l’ammirevole film filosofico La sequenza del fiore di carta, in cui la “vitalità” di Ninetto Davoli si adorna di un grande fiore rosso – rosa o papavero artificiale – che appare come la risposta, gioiosa e provvisoria, e perciò disperata, ai disordini del mondo che appaiono in sovrimpressione sul corpo danzante del giovane attore: poesia ingenua, senza dubbio, e d’altronde Ninetto sarà messo a morte, alla fine del film, niente meno che dalla trascendenza della storia. Ma il cinema avrà almeno saputo trasformare la sterile rabbia del “demone della storia” in rabbia poetica, come le sequenze della morte di Marilyn e della disgrazia in miniera, nel film La rabbia, ci hanno ben mostrato.

Molte intuizioni, in Pasolini, sembrano regolate da una sorta di sillogismo implicito: se da una parte è vero che “la poesia è nella vita”[13] e che dall’altra il cinema è un’arte in cui la vita in movimento costituisce di fatto l’oggetto principale[14] – tema ricorrente della grande raccolta Empirismo eretico pubblicata nel 1972 – si potrà quindi affermare che esiste davvero una possibilità per questo cinema di poesia di cui La rabbia ci offre, al cuore del carattere storico e documentaristico, un magnifico esempio. È significativo che Pasolini, tra la poesia “La rabbia” e il film La rabbia abbia potuto, in qualche modo, disperare della mera scrittura pur continuando, per abgioia o “disperata vitalità”, a immaginare qualcosa che fosse tanto poesia visiva quanto poesia verbale. Nella prefazione alla raccolta poetica pubblicata da Aldo Garzanti nel 1970, Pasolini mette in guardia il lettore:

Non è qui il caso di fare un’analisi sull’equivalenza del “sentimento poetico” suscitato da certe sequenze del mio cinema e di quello suscitato da certi passi dei miei volumi di versi. Il tentativo di definire una simile equivalenza non si è mai fatto, se non genericamente, richiamandosi ai contenuti. Tuttavia credo che non si possa negare che un certo modo di provare qualcosa si ripete identico di fronte ad alcuni miei versi e ad alcune mie inquadrature[15].

“Un certo modo di provare qualcosa”: sembrerà piuttosto impreciso sul piano teorico. Eppure provare è un verbo tanto preciso quanto ammissibile se si tiene conto della concordanza – evidentemente presente allo spirito pasoliniano – dei suoi diversi significati: provare[16] significa infatti “provare” [éprouver/ressentir] nel senso di attivazione dell’emozione di fronte a qualcosa (una semplice rosa, per esempio); ma significa anche “provare” [essayer], sperimentare nel senso dell’attivazione euristica di elementi del mondo riuniti “per vedere” (legare la rosa alla rabbia, per esempio); poi significa anche “provare” [prouver] nel senso di deduzione storica, giudizio costruito a partire da un certo stato del mondo (un qualcosa tra l’inno patriottico di Mameli negli anni 1840 e la scrittura di Pasolini di una poesia politica negli anni sessanta). La poesia, per l’autore di Empirismo eretico[17], sarebbe dunque la modalità o modalizzazione (modo) della prova del mondo, che non sarebbe altro, a sua volta, che prova del tempo: un saggio o esperimento capace di dar luogo, da un lato, a un pensiero argomentato, a una prova, a un giudizio, e dall’altro a un’emozione modalizzata in forma verbale o visiva – tutto ciò che caratterizza, come abbiamo visto, l’impresa stessa del film La rabbia.

Ecco perché esiste un “cinema di poesia” di cui Pasolini, nel 1965, ha tentato qualcosa di molto vicino a un manifesto nello scritto che apre la sezione “Cinema” di Empirismo eretico[18]. Che cos’è il cinema, in primissima battuta, se non un campo, un veicolo, un medium di “immagini significanti” per le quali Pasolini osa addirittura – provvisoriamente, non c’è dubbio – il neologismo “im-segni”?[19]. Ma in che senso possiamo dire, a proposito delle immagini, che sono “significanti”, se non per rimarcare che da una parte possono – tramite il montaggio – comporsi come le parole in una frase e, dall’altra, che ci toccano direttamente, che ci riguardano? Ed ecco come anche le immagini si configurano come un “modo di provare qualcosa”.

Ecco perché toccano allo stesso tempo i nostri giudizi intelligibili (ordine della prova [ordre de la preuve]) e le nostre emozioni sensibili (ordine del provare [ordre de l’épreuve]). Ecco perché posseggono il doppio carattere di presentarsi allo stesso tempo come documenti del reale (il cinema, secondo Pasolini, è un’arte fondamentalmente realista, ancorata a una tecnica di registrazione, al punto che anche un film surrealista come Un chien andalou, esplicitamente evocato nel testo, potrebbe essere visto come la documentazione perfettamente “realista” delle natiche dell’attrice Simone Mareuil o dei rasoi e delle biciclette che si fabbricavano nel 1928)… e invenzione della psiche (dato che il cinema, per quanto documentaristico, costruisce senza sosta associazioni di immagini che sfuggono al dominio stringente dell’inferenza razionale fornendo la stoffa ai nostri sogni più sepolti). “Questo spiega”, dirà Pasolini, “la profonda ‘qualità onirica’ del cinema, così come la sua natura, diciamo, oggettiva, assolutamente e necessariamente concreta”[20].

Ora, esiste una sorta di perno dialettico o operatore di conversione esemplare tra le due dimensioni del cinema – reale e psichica, concreta e onirica – messe in rilievo da Pasolini: si tratta dei gesti o dei “segni mimici” che la macchina da presa, filmando esseri in movimento, arriva a captare per restituirli a quel che andrà definito “patrimonio comune”[21]. Come negare che la gran parte del cinema di Pasolini è destinata a restituire la poesia dei gesti di coloro, uomini e donne, che egli filma con attenzione e tenerezza, si tratti delle farandole esuberanti di Ninetto nella Sequenza del fiore di carta o della danza minimalista della piccola Salomé ne Il Vangelo secondo Matteo? La rabbia non accorda forse un’importanza cruciale a gesti umani isolati – tramite il montaggio – nella loro massima potenza espressiva? Ma qual è la ragione del privilegio estetico, e antropologico, accordato ai gesti, privilegio che troviamo, ben prima di Pasolini, nella nozione di Pathosformel in Aby Warburg[22] o in Ernesto de Martino, e dopo di lui nell’idea, cara a Giorgio Agamben, per cui avendo “il suo centro nel gesto […], il cinema appartiene essenzialmente all’ordine dell’etica e della politica (e non semplicemente a quello dell’estetica)”?[23]

Si comprendono bene, leggendo Empirismo eretico, le ragioni dello speciale privilegio accordato al gesto nell’idea pasoliniana di una poesia di cinema. In primo luogo, il gesto supera l’opposizione tra lingua e corpo:

[…] nella realtà, ad integrare la lingua parlata, un sistema di segni mimici deve effettivamente essere invocato. Infatti, una parola (lin-segno) pronunciata con una data faccia ha un significato, pronunciata con un’altra faccia ha un altro significato, magari addirittura opposto (mettiamo che a parlare sia un napoletano): una parola seguita da un gesto ha un significato, seguita da un altro gesto, ha un altro significato, ecc.[24]

In secondo luogo, il gesto supera l’opposizione tra corpo e anima, poiché ci rivolge, dal momento che muove un corpo, un messaggio (fosse pure un messaggio indecifrabile: siamo lontani dall’ideale di una onni-leggibilità di ordine semiologico) che dapprima ha saputo commuovere l’essere che si esprime. Infine, il gesto supera l’opposizione tra memoria e desiderio, poiché ciò che immette nel tempo riproduce qualcosa di simile a un “patrimonio comune” per creare, tuttavia, l’assoluta novità del monstrum, come dice Pasolini, che si slancia con tutte le sue forze verso il futuro. Ed è proprio qui, forse, che si afferma appieno la “natura profondamente artistica del cinema” la quale, agli occhi del poeta, sarà percepibile innanzitutto nella sua “violenza espressiva, [nel]la sua fisicità onirica”[25]. (Ricopiando queste parole, d’un tratto, mi torna in mente il pugno alzato dal ragazzo nudo che, in Salò, sfida la morte che sta per essergli inflitta).

* * *

Il “cinema di poesia” sarà dunque teso a produrre quelle che Walter Benjamin definiva immagini dialettiche: esso ha infatti, dice Pasolini, la caratteristica di “produrre film dalla doppia natura”. Da un lato, infatti, vediamo un film che “si svolge”, cioè che svolge, che racconta esplicitamente una “storia”. Ma “sotto questo film, scivola l’altro film” che, dal canto suo, si rivela poetico nella misura in cui è in grado di privilegiare un tenore “totalmente e liberamente di carattere espressivo-espressionistico”[26]. Film “altro” da cui Pasolini è colpito quando scopre nelle “inquadrature e [ne]i ritmi di montaggio ossessivi” l’autentico lirismo dei “grandi poemi cinematografici, da Charlot, a Mizoguchi, a Bergman”[27].

Che il “cinema di poesia” sia doppio o dialettico è anche ciò che mostra la temporalità messa in opera dall’arte del montaggio. La rabbia si costruisce interamente, mi sembra, sul fecondo paradosso della temporalità di cui lo scritto del 1965 offre un primo paradigma a proposito della figura del poeta, addirittura dello scrittore in generale: “L’operazione dello scrittore consiste a prendere dal […] dizionario, come oggetti custoditi in una teca, le parole, e farne un uso particolare […]: cioè un aumento di significato”[28]. Proposizione cruciale e sorprendente: in questi termini il linguaggio poetico si sbarazza di tutta la falsa intemporalità conferitagli non tanto dalla tradizione letteraria come tale, quanto dal conformismo che le è inseparabile. La rosa descritta nella poesia del 1960 non appare, in questa prospettiva, come il motivo eterno e intangibile della canzone cortese, ma come l’immagine dialettica di una povera e piccola cosa rossa messa in relazione, esternamente, con “i grattacieli fascisti” e, internamente, con la rabbia del poeta-cittadino.

Stesso discorso per il “canto funebre” che, nella Rabbia, chiude la “Sequenza della disgrazia in miniera”. Una memoria poetica vi è certamente convocata, ma a titolo di “patrimonio comune” e non certo di conformismo letterario. Come descrivere allora, come discernere la differenza tra le due possibilità? Come comprendere il crinale – o il conflitto – di ogni passato citato? In gioco è il destino di una politica della memoria: usi inventivi contro usi conformisti, usi liberatori contro usi coercitivi. Inoltrandoci in Empirismo eretico non ci stupirà di certo che Pasolini tenti di offrire qualche chiarimento, del resto notevole per esattezza e radicalità: accade quando, nel testo del 1967 Essere è naturale?, precisa il suo modo di comprendere il carattere doppio, o dialettico, di ogni “cinema di poesia”[29].

Osserviamo Ninetto ne La Sequenza del fiore di carta, o in Uccellacci e uccellini:

Vediamo. In [questo] film, appare l’inquadratura di un ragazzo coi capelli ricci e neri, gli occhi neri e ridenti, una faccia coperta dall’acne, la gola un po’ gonfia, come di ipertiroideo, e un’espressione giuliva e buffa che emana da tutto lui. Questa inquadratura di un film rimanda forse a un patto sociale fatto di simboli, come sarebbe il cinema se definito per analogia con la “langue”? Sì, esso rimanda a questo patto sociale, ma questo patto sociale, non essendo simbolico, non si distingue dalla realtà, ossia dal vero Ninetto Davoli in carne e ossa riprodotto in quella inquadratura[30].

Così Pasolini può avanzare l’idea che un film, il più delle volte (anche se esistono, ma ben più raramente, film composti di sole nature morte), è costituito da quelli che definisce “sintagmi viventi”. Perciò, se dobbiamo ancora parlare di “langue” o di “linguaggio” dovremo farlo da antropologi e non più da semiologi, come indicano con esattezza le scelte terminologiche fatte da Pasolini in queste pagine, specialmente quando parla – sempre a proposito di Ninetto – di “cerimoniali viventi” o di “linguaggi figurali e viventi”[31].

Ma ogni cosa può essere vista in modo duplice, e Pasolini non esiterà a parlare di “equivoco” o, peggio, di una certa “ambiguità” di fondo. Da una parte il cinema è questione di vita, di “sintagmi viventi” che si muovono sotto i nostri occhi, muovono se stessi e ci muovono coi loro movimenti; da qui la “paura del naturalismo” che, in certe posizioni del cinema “avanguardista” non rivela altro, ai suoi occhi, che una pura e semplice “paura dell’essere”. Ma, dall’altra parte, bisogna pur riconoscere che l’essere stesso e la sua “realtà” sono votati all’ambiguità e al paradosso dello scorrere o “passare del tempo”. Cosicché “fare del cinema è scrivere su della carta che brucia”[32].

Sarà quindi necessario, al riconoscimento dei “sintagmi viventi”, aggiungere o aggiogare la considerazione di un paradigma di morte che attraverserà ogni nozione per elaborare – e ogni pratica per costituire – un “cinema di poesia”. I canti funebri proferiti nella Rabbia dalla “voce in poesia”, a proposito di Marilyn Monroe e poi delle donne dei minatori morti, queste poesie in versi mostrano adesso tutta la loro necessità – sul piano estetico come su quello etico, politico e antropologico. È in gioco, afferma allora Pasolini, “una questione di ritmo temporale” costruito – ricostruito e reinventato, smontato e rimontato – durante l’operazione di montaggio, quando non si accontenta di svolgere il filo narrativo standard ma si dispiega come autentica poesia o “favola”[33].

Ed è proprio a questo punto che Pasolini, in molti altri testi dello stesso gruppo – tutti scritti nel 1967 – sviluppa il potente motivo di un “cinema di poesia” che sarebbe, essenzialmente, cinema di sopravvivenza: un cinema dell’energia vitale messa a diretto contatto con la scomparsa delle cose e delle creature. Se immaginiamo il piano-sequenza smisurato dell’intera vita di un dato individuo – del resto Andy Warhol, in un film che ha senza dubbio turbato Pasolini, ha potuto filmare l’intera nottata di sonno, in modo più o meno continuativo, di uno dei suoi amici – cadremo fatalmente sul momento della sua morte che segnerà, in questa economia, l’ultima immagine del film. Tutto va diversamente, agli occhi di Pasolini, nel lavoro di montaggio:

[…] dal momento in cui interviene il montaggio, […] il presente diventa passato (si sono avute cioè le coordinazioni attraverso i vari linguaggi viventi): un passato che, per ragioni immanenti al mezzo cinematografico, e non per scelta estetica, ha sempre i modi del presente (è cioè un presente storico). […] Il montaggio opera dunque sul materiale del film (che è costituito da frammenti, lunghissimi o infinitesimali, di tanti piani-sequenza come possibili soggettive infinite) quello che la morte opera sulla vita[34].

Qual è dunque questa paradossale “operazione della morte” tutta intrisa di “sintagmi viventi”? Ėjzenštejn, in alcune pagine della Teoria generale del montaggio, che Pasolini sicuramente non lesse, evocava già una simile operazione in quanto operazione di sopravvivenza – “reviviscenza emotiva” o “rinascita della tragedia” – evocando la figura stessa di Dioniso: “Dioniso ovvero la nascita del montaggio”, osò addirittura scrivere: proprio come in un montaggio cinematografico, infatti, Dioniso è stato fatto a pezzi, tagliato in rushes[35] sparsi e, tuttavia, ha ricominciato a danzare, a muoversi, a commuoversi e a commuoverci[36].

Insomma, sembra che il montaggio sia destinato a prendere atto della morte per smontarla e quindi rimontare la vita stessa, instaurando così una forma di sopravvivenza. Ora, la configurazione principale di tale forma – la forma antropologica e poetica principale di tutta l’operazione – non è nient’altro che il thrênos, il canto funebre che Pasolini, ne La Rabbia, ha voluto ostinatamente riprendere per conto proprio. Ed ecco come, in Empirismo eretico, ne viene giustificata la necessità:

Non appena uno è morto […] si attua, della sua vita appena conclusa, una rapida sintesi. Cadono nel nulla miliardi di atti, espressioni, suoni, voci, parole, e ne sopravvivono alcune decine o centinaia. Un numero enorme di frasi che egli ha detto in tutte le mattine, i mezzodì, le sere e le notti della sua vita, cadono in un baratro infinito e silente. Ma alcune di queste frasi resistono, come miracolosamente, si iscrivono nella memoria come epigrafi, restano sospese nella luce di un mattino, nella tenebra dolce di una sera: la moglie o gli amici, nel ricordarle, piangono[37].

Il cinema sarebbe dunque sopravvivenza – “il cinema in pratica è come una vita dopo la morte”[38], scrive Pasolini citando quasi alla lettera una celebre formula che, dall’Antichità al Rinascimento, ha avuto lungo corso a proposito della pittura – nella misura in cui sappia farsi poesia: ossia praticare il montaggio come arte di rime, conflitti o attrazioni ritmiche declinate. Come arte del pensiero al di là di ogni parola d’ordine, come arte della storia al di là di ogni restrittiva cronologia. Vediamo, nelle stesse pagine, le parole “vita”, “morte”, “storia” e “poesia” volteggiare letteralmente intorno alla parola “montaggio”… a condizione, precisa Pasolini (sempre diffidente verso “l’arte per l’arte”) che la poesia resti ostinatamente e intimamente articolata sulla “realtà”. “La realtà stessa è poetica”[39].

Ecco forse perché esistono film documentari – come La rabbia – che sono più poetici e politici di tutti i tentativi di reinventare il mondo a partire da zero.

[1] Pier Paolo Pasolini, La rabbia, cit., p. 355.

[2] In una lettera del 28 febbraio 1961 all’editore Livio Garzanti, Pasolini dichiarò di aver finito di comporre “un volume di finzione […] intitolato La rabbia” (Id., Lettere 1955-1975, a cura di N. Naldini, Torino 1988, p. 487).

[3] Id., La rabbia (1960), in Id., Tutte le poesie, I, cit., pp. 1051-1053.

[4] Ivi, p. 1685 (nota di W. Siti).

[5] Ivi, p. 1051.

[6] Ibidem.

[7] Ivi, pp. 1051-52.

[8] Ivi, p. 1052.

[9] Ibidem.

[10] Ibidem.

[11] Ivi, p. 1053.

[12] Id., Una disperata vitalità (1964), in Tutte le opere. Tutte le poesie, I, cit., pp. 1182-1202.

[13] Id., La poésie est dans ma vie (entretien avec Achille Milo) (1967), traduzione di J.-B. Para, “Europe”, 947, 2008, pp. 110-118.

[14] Id., La lingua scritta della realtà (1966), in Saggi sulla letteratura e sull’arte, I, a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano 1999, pp. 1503-1540.

[15] Id., Al lettore nuovo (1970), in Saggi sulla letteratura e sull’arte, II, a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano 1999, p. 2511 [Il corsivo è dell’autore, n.d.t.].

[16] In italiano nel testo [n.d.t.].

[17] L’autore gioca qui sul titolo francese della raccolta saggistica Empirismo eretico, edita come L’Expérience héretique (L’esperienza eretica) [n.d.t.].

[18] Id., Il “cinema di poesia” (1965), in Saggi sulla letteratura e sull’arte, I, cit., pp. 1461-1488.

[19] Ivi, p. 1463.

[20] Ivi, p. 1464.

[21] Ivi, p. 1461.

[22] Cfr. G. Didi-Huberman, L’Image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris 2002, traduzione di A. Serra, L’immagine insepolta. Aby Warburg, la memoria dei fantasmi e la storia dell’arte, Torino 2006, pp. 111-250.

[23] G. Agamben, Nota sul gesto (1992), in Id., Mezzi senza fine. Note sulla politica, Torino 1996, p. 50.

[24] P.P. Pasolini, Il “cinema di poesia”, cit., pp. 1461-1462.

[25] Id., Il “cinema di poesia”, cit., pp. 1461-1462, p. 1468.

[26] Ivi, pp. 1482-1483.

[27] Ivi, pp. 1483-1484.

[28] Ivi, p. 1464.

[29] Essere è naturale? (1967), ivi, pp. 1562-1569.

[30] Ivi, p. 1562

[31] Ivi, pp. 1562-1564.

[32] ivi, p. 1566.

[33] Ivi, p. 1567 e 1569.

[34] Id., Osservazioni sul piano-sequenza (1967), ivi pp. 1559-1561. [Il secondo corsivo è dell’autore, n.d.t.].

[35] Il termine “rushes” equivale al nostro “giornalieri”, indica cioè i rulli di pellicola sviluppati e stampati ma non ancora montati [n.d.t.].

[36] S.M. Eisenstein, Teoria generale del montaggio (1935-1937), a cura di P. Montani, Venezia 1985, pp. 169-171 e 226-231.

[37] P.P. Pasolini, La paura del naturalismo (1967), in Saggi sulla letteratura e sull’arte, I, cit., p. 1572 [I corsivi sono dell’autore, n.d.t.].

[38] Id., I segni viventi e i poeti morti (1967), in Tutte le opere. Saggi sulla letteratura e sull’arte, I, cit., p. 1577.

[39] Ivi, pp. 1579-81.

English abstract

Andrea Cortellessa proposes the last pages of Sentire il grisou, an italian edition by Georges Didi-Huberman published by Orthotes, as a vademecum in times of catastrophe. One of the episodes of Pasolini’s 1963 film La Rabbia is significant for Didi-Huberman because grisou (firedamp) was at the center of the mining catastrophe in Morignano, near Spoleto. For Pasolini, anger constitutes the central paradigm of his literary, poetic, critical, political and cinematographic attempts.

keywords | Pier Paolo Pasolini; La Rabbia; Georges Didi-Huberman; Sentire il grisou.

Per citare questo articolo/ To cite this article: Georges Didi-Huberman, Sintagmi di vita e paradigma di morte. Presentazione di: Georges Didi-Huberman, Sentire il grisou, Orthotes, 2021, con una nota introduttiva di Andrea Cortellessa, “La Rivista di Engramma” n. 181, maggio 2021, pp. 123-137. | PDF dell’articolo