In Your Face. Anagoor, un esercizio

Con un’intervista ai partecipanti del Laboratorio integrato di messa in scena | Iuav-Teatro e Arti performative

Silvia De Min

English abstract

1. Gli autoritratti | Un’esposizione

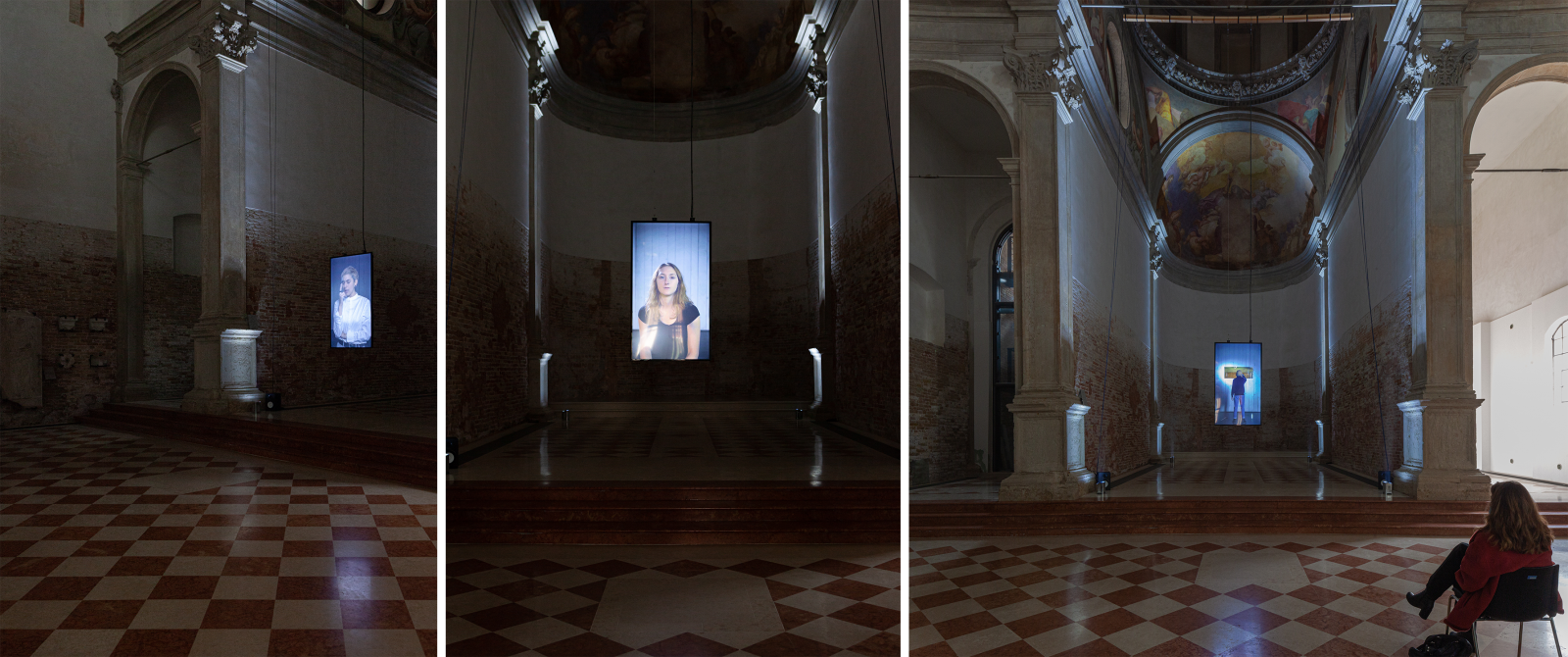

Ex chiesa dei Santi Cosma e Damiano, campo San Cosmo (isola della Giudecca, Venezia), foto Damiano De Vecchi, laboratorio fotografico Iuav.

L’ex convento dei Santi Cosma e Damiano si trova a Venezia, sull’isola della Giudecca. Il complesso, a seguito di un importante restauro, offre oggi all’uso collettivo laboratori artigianali, spazi espositivi, spazi per uffici, un chiostro quattrocentesco e un grande giardino. Chiesa e monastero, risalenti al XV secolo, rimangono tali fino al 1810, anno in cui sono trasformati in caserma militare, per essere poi adibiti a ospedale, a fabbrica di sale, fino quando, nel 1887, i due fratelli tedeschi Heron vi trasferiscono una fabbrica di maglieria. Dopo oltre un secolo, all’inizio degli anni 2000, il complesso viene infine acquistato dal Comune che ne cambia definitivamente la destinazione d’uso.

Frammenti lapidei, parti di cornice, segni di antichi solai, resti tombali lasciano tracce, alludendo ad altre architetture, ad altri tempi. Il volume della chiesa, un’unica navata conclusa da un’abside, in seguito al restauro è stato scomposto in due spazi distinti: il primo è uno spazio che conserva la memoria storica del luogo sacro, uno spazio aperto nel quale l’occhio percorre liberamente le altezze fino a leggere gli affreschi del catino absidale risalenti al XVII secolo; lo spazio della navata, invece, è stato conservato nella partizione ottocentesca in tre piani ed è dedicato ad attività direzionali. Un’ampia vetrata a tutta altezza fa da soglia tra tempi, funzioni e memorie.

In questo luogo carico di stratificazione memoriale, tra il 5 e il 7 febbraio 2021, vengono esposti gli esiti di un coraggioso laboratorio teatrale proposto in tempi di Covid. Nell’ambito del corso di laurea magistrale in Teatro e Arti performative dell’Università Iuav di Venezia, ventidue studenti hanno partecipato al laboratorio In your face. Un esercizio, diretto da Simone Derai del collettivo Anagoor. Fin dal titolo, il contesto a cui si allude è quello degli esercizi di presentazione del sé che vengono spesso proposti come punto di partenza dei laboratori teatrali e che diventa qui il punto d’approdo.

L’esito del lavoro di un gruppo di ragazzi invitati a interrogarsi sulla rappresentazione del proprio io prende la forma di ventidue autoritratti, ventidue capitoli. Questi ultimi scorrono, a intervalli regolari, su uno schermo al plasma in formato verticale, issato nel presbiterio della ex-chiesa.

Lo schermo, quasi un altare sospeso, rievoca la doppia lettura dello spazio sepolcrale: luogo di massima presenza e di massima assenza. Il sepolcro di Cristo, così come viene narrato nella letteratura e nelle arti, è infatti simbolo di una potente ambiguità: esso grida l’assenza del corpo ed emana, contemporaneamente, la più forte presenza spirituale, carica dei segni della redenzione.

Lo schermo al plasma raccoglie allora i frutti di una rinnovata sacralità pagana. Nei giorni della crisi pandemica, l’esposizione problematizza la tensione tra l’assenza carnale dei corpi e la volontà forte di rimarcarne una presenza che assume caratteri completamente nuovi proprio per la virtualità della proiezione. I ragazzi che hanno partecipato al laboratorio hanno lavorato consapevolmente su questo duplice crinale: Anna parla della coesistenza di “presenza e assenza”; Gaetano di una distanza che, paradossalmente grazie al video, esalta la “vicinanza e la prossimità”; Luca di un tentativo di “avvicinarsi alla prossimità dei corpi”, tentativo che sembra ai suoi occhi ribadire quanto la vera prossimità rimanga necessaria e insostituibile.

Lo spazio Cosmo (così verrà chiamato d'ora in poi lo spazio della ex chiesa dei Santi Cosma e Damiano) suggerisce anche un’altra chiave di lettura per accedere al racconto di questa installazione: lo schermo al plasma incarna in fondo una rinnovata iconostasi. Lo spettatore è allora confrontato con una soglia o un limite d’accesso verso la parte più sacra, verso la profonda interrogazione dell’io. Anche in quest’ottica, i ventidue autoritratti rivelano moltissimo del momento che stiamo vivendo. Senza cadere nelle retoriche della pandemia, un gruppo di giovani studenti veneziani si mostra e, facendolo, espone il bisogno di cercarsi e raccontarsi, di guardarsi e farsi guardare, di perdersi e forse ritrovarsi.

2. Il Laboratorio | Presentazione

Frames da In your face.

Per presentare il laboratorio, Simone Derai evoca le parole di Jean-Pierre Vernant:

Il doppio è una realtà esterna al soggetto, ma che, nella sua apparenza stessa, s’oppone, per il suo carattere insolito, agli oggetti familiari, allo scenario consueto della vita. Esso si muove su due piani contrastanti ad un tempo: nel momento in cui si mostra presente, si rivela come qualcosa che non è qui, come appartenente a un inaccessibile altrove. […] Ma, sia esso di pietra o di cera, faccia risalire alla luce del giorno l’ombra del morto o spedisca fra le ombre quelli che vivono alla luce, il kolossós realizza sempre, in quanto ‘doppio’, il collegamento dei vivi col mondo infernale. Tuttavia si presenta una difficoltà: come può una pietra, modellata e collocata dalla mano dell’uomo, assumere un significato di ‘doppio’ che la imparenta a dei fenomeni psichici incontrollabili e misteriosi come la figura di sogno o l’apparizione soprannaturale? […] La risposta deve essere cercata nelle rappresentazioni religiose che danno alla visione del mondo dei Greci, attraverso il gioco delle corrispondenze e delle opposizioni ch’esse stabiliscono fra i diversi aspetti del reale, i suoi caratteri specifici. Come ogni segno, il kolossós rinvia ad un sistema simbolico generale, dal quale non lo si può separare. È solo nell’ambito di questa organizzazione mentale d’assieme ch’esso può apparire in stretta affinità con la morte e coi morti. (Vernant [1965] 1978, 348)

I partecipanti sono stati invitati a “immaginare la creazione di un proprio simulacro”. Facendo i conti con la realtà dei mesi vissuti, caratterizzata dall’assenza dei corpi, la richiesta è di far sorgere un “colosso sostituto, una larva, una maschera, un fantasma”.

Ciascuno ha allora concepito mentalmente un’immagine di sé per poi darvi forma, compiendo un’azione dinnanzi all’occhio della videocamera: un atto di esposizione o imposizione dell’io allo sguardo proprio e altrui. Anagoor non ha proposto un percorso di videomaking, così come non è stata richiesta la costruzione di una narrazione, ma l’invito è stato proprio quello di ricercare “una manifestazione dell’io, del corpo, del volto (celando/mascherando o esponendo le vulnerabilità personali) di fronte a uno sguardo fisso, non modificabile in termini tecnici”.

Ogni partecipante al laboratorio ha potuto ideare e dar forma al proprio autoritratto con assoluta libertà, rispettando tuttavia alcune limitazioni formali: una limitazione temporale (per ognuno sono stati concessi dai 3 ai 7 minuti); una limitazione spaziale (ognuno è stato invitato ad esporsi, ad agire, a performare il proprio autoritratto in un set fisso disposto presso la Conigliera, atelier artistico di Anagoor); una limitazione tecnica (il formato della ripresa verticale in 16:9 poi accolto da uno schermo LCD).

I limiti formali sono forse l’elemento che, con più evidenza, crea un legame con la spettacolarità di Anagoor. La presenza degli schermi led in scena, per esempio, si ritrova in molti spettacoli della compagnia, spettacoli durante i quali le grandi cornici verticali possono apparire come steli funerarie, come oggetti scultorei con un peso e uno spazio, come superfici piatte e prive di ingombro capaci di accogliere corpi scomparsi e temporalità diverse rispetto a quanto avviene sul palcoscenico. L’idea di kolossós, artefatto visivo capace di tenere aperto il contatto tra il mondo dei morti e quello dei vivi, viene estesa all’idea di un’immagine capace di stabilire un nesso forte tra due temporalità.

I ventidue autoritratti contengono in effetti, a loro volta, due tempi: il tempo della prefigurazione mentale del proprio io e il tempo dell’esteriorizzazione; il tempo del pensiero e il tempo dell’azione; il tempo fisso di un’immagine faro che ha condotto la concezione dell’autoritratto e il tempo del gesto attraverso il quale quell’immagine mentale viene liberata.

Ogni autoritratto presenta da una parte dunque una tensione tra temporalità diverse, dall’altra una tensione legata alla scelta di cosa mostrare. A essere espressa è infatti la parzialità di ogni riproduzione visiva: nessuna immagine è data allo sguardo o è suggerita alla mente in modo neutro, innocente. I processi che conducono a una certa presentazione dell'immagine sono i processi che concepiscono la maschera come un dispositivo atto a celare o a mostrare. Rispetto all’esperienza fatta, Eleonora pensa per esempio alla maschera come “un noi in un altro momento nel tempo e nello spazio”; Gaetano la considera “la materializzazione del paradosso dell’esistenza (essere-fuori) e della sua rappresentazione”; per Anna infine si tratta di “qualcosa che serve a tirare via del peso, a grattare via la scorza di pietra del reale”.

La coscienza del potere dell’immagine, e delle dinamiche degli sguardi a essa rivolti, sono il punto di contatto tra arte pittorica e arte performativa. L’esperienza preliminare, per i partecipanti, è stata non a caso una visita alle Gallerie dell’Accademia con un compito preciso: ogni studente doveva scegliere un ritratto e una scena da osservare e indagare nel corso di un’ora per poi formulare un interrogatorio all’immagine.

Le letture storico-artistiche e critiche, pur valutate e studiate prima di recarsi alle Gallerie, sono state messe da parte nel corso dell’esperienza, concepita come un’interrogazione spontanea: “Cosa sto guardando? Cosa riesco a vedere? Cosa mi è dato di vedere? Cosa è occulto?”.

Tutti noi vediamo ciò che guardiamo perché “guardare è un atto di scelta”, ricorda John Berger (Berger [1972] 2007, 10). D’altra parte le immagini stesse, attraverso strategie che gli studi di cultura visuale hanno ben evidenziato, ci guardano. Consapevoli di questa reciprocità, i ragazzi sono rimasti in meditazione dinnanzi a un’opera, facendo dell’arte pittorica il punto di partenza per una riflessione sullo sguardo. La nozione di ‘regime scopico’, complesso di soggetti e oggetti chiamati in causa in un processo visivo, viene riassunta da Michele Cometa nei seguenti tre fattori: “le immagini, intese sia come prodotto di una prassi figurativa consapevole che come espressione di processi inconsci e immateriali, i dispositivi che rendono ‘visibili’ queste immagini e che presiedono alla loro creazione (i media e le tecnologie della visione) e, infine, gli sguardi (gazes) che si posano sulle immagini” (Cometa 2012, 40). I tre fattori sono stati il motore di In your face. Un esercizio; scrive infatti Anna:

A partire dall’esercizio alle Gallerie dell’Accademia, si può dire che ci siamo concentrati sugli sguardi. Dopo averci chiesto di interrogare i nostri sguardi, ci hanno proposto esercizi sia di raccolta di immagini sia di composizione di immagini. Infine, i dispositivi. Anagoor presta molta cura a questo fattore, come hanno dimostrato nella consegna dell’esercizio finale e nella giornata di riprese. Forse questo è il punto che è stato meno indagato dal laboratorio e più lasciato in cura ai singoli partecipanti nell’assegnazione e svolgimento dell’esercizio In your face.

Fin dall’antichità, arte pittorica e arte teatrale si scrutano e si richiamano vicendevolmente, alla ricerca di quei modelli figurativi, fissi o in movimento, che meglio esprimono determinati affetti. Sulle tracce di questa interrogazione si muovono anche i ventidue partecipanti al laboratorio, diventando a un tempo pittori e attori di se stessi. Se, durante i primi incontri, si è tratto di allenare l’espressività emozionale nel costante contatto visivo con gli altri, in un secondo momento le emozioni sono state canalizzate in una rappresentazione del sé come quadro pittorico in movimento.

3. Quadri in movimento

Frames da In your face.

Concepire e performare sono due momenti diversi dell’esercizio che rendono bene l’idea della distanza esistente tra l’immagine mentale a cui ognuno ha dato forma e la resa corporea di questa stessa immagine. Diversi ragazzi dicono che il primo sguardo a cui si sono sentiti sottoposti è stato il proprio. Ideatori, attori e spettatori di se stessi: la coscienza di esibirsi dinnanzi all’occhio della videocamera, che avrebbe catturato e fissato il momento immaginato, ha ridefinito i termini della concezione e dell’esposizione dell’io.

Guardando i ventidue autoritratti, senza cedere alla tentazione ecfrastica di raccontare le immagini presentate, che pure spiccano per la singolarità delle scelte espressive, si possono rilevare alcune costanti.

Possiamo anzitutto soffermarci sull’uso delle possibilità della ripresa-video per mettere in luce strategie di lettura dell’immagine. L’idea originaria, l’immagine concepita in partenza, può allora essere sviluppata come atto performativo di scomposizione e ricomposizione dell’immagine, grazie a precise azioni del corpo davanti alla videocamera o grazie al montaggio finale. Assistiamo a percorsi creativi più o meno consapevoli che presuppongono tuttavia il ricorso a un principio drammaturgico a cui possiamo sottoporre qualsiasi immagine:

un tableau n'est jamais immobile, puisque l'oeil qui le contemple a toute liberté en se déplaçant de déjouer sa perspective, de nuancer ses lumières; le tableau attend toujours que l'oeil le dramatise (Py 2014, 9).

Nonostante la pittura possa essere colta in modo fulmineo dallo spettatore, la vera contemplazione richiede uno ‘svolgimento’ da parte dello stesso.

Nel cinema, o nel teatro-spettacolo (come nella musica) lo svolgimento figurativo è presentato allo spettatore snodato, in cammino, e se ne assume meglio, e più facilmente perciò, la durata, che è materializzazione — esistente in ogni forma d'arte, del resto — del ritmo figurativo ispiratore: che se si vuole chiamar tempo si deve allora chiamare ‘tempo ideale’.

Così scriveva Carlo Ludovico Ragghianti (Ragghianti 1976, 19) stabilendo la linea a un tempo comune e distintiva tra le cosiddette ‘arti dello spazio’ e le ‘arti del tempo’.

Il “ritmo figurativo ispiratore” si materializza allora, in alcuni autoritratti, attraverso lente costruzioni e decostruzioni della propria immagine. Eleonora scrive per esempio di aver utilizzato il corpo “come una tela” che vuole “essere letta con semplicità” e aggiunge: “ho selezionato le parti del mio corpo che volevo che lo spettatore vedesse, indirizzandone la visione”. Allo stesso tempo, la ragazza attribuisce al corpo l’aggettivo ‘attraversabile’, come se il gioco consistesse nel dar forma alla propria immagine pittorica scomposta e nel condurre meticolosamente lo sguardo dello spettatore, invitandolo al contempo a superare la soglia, le pieghe dell’immagine, quel limen presbiteriale, verso il mistero della totalità dell’io.

In questi autoritratti, il tableau è vivant nel tentativo di esporre il “ritmo figurativo ispiratore”, ma è vivant anche quando lo sguardo della macchina da presa sembra ‘medusare’ il performer. Alcuni ritratti semi-immobili, per i sette minuti dell’esercizio, tentano infatti di trasformare il tempo in immagine. Senza intervenire modificando la ripresa, essi riescono a esprimere in modo potente la crudeltà e il disagio di un semplice esercizio di esposizione e trasformazione del sé in pittura vivente.

Tocchiamo allora un altro punto. Per alcuni lo sguardo della camera e la riproduzione video sono stati una ragione di imbarazzo, per altri di vero piacere dell’esibizione. Si è trattato per qualcuno di porsi volutamente in una situazione scomoda, per altri di non cambiare il proprio modo di stare al mondo per fare i conti con una scomodità non esibita eppure presente. Per alcuni la gestualità è misurata, calcolata, decisa a priori; altri hanno cercato la reazione spontanea. Qualcuno ha messo in immagine e azione delle ossessioni, ha dato forma a fantasmi interiori. Altri si sono raccontati cercando di trovare, a fatica, un modo di abitare con il proprio corpo il ridotto spazio della ripresa. Qualcuno ha fatto ricorso a mani esterne, stabilendo quindi una relazione — di aiuto, di scontro, di scambio, di rifiuto — con agenti esterni alla scena. Si susseguono processi di vestizione, di svestizione, tentativi di dare forma al tempo manifestandolo come traccia visibile sul corpo.

Il laboratorio, per alcuni dei partecipanti, è stato allora l’occasione di acquisire una consapevolezza artistica maggiore, indicando una strada di lavoro sui limiti e sulle possibilità delle conquiste espressive.

Quei volti e quei corpi raccontano nuovi paradigmi estetici: il corpo integro, perfetto, pura esteriorità, si mostra oggi come parzialità, come ferita, come disfunzionante, deteriorato. I performer reinventano identità e soggettività attraverso maschere che nascondono e rivelano, attraverso il tentativo di autodeterminarsi, senza riuscire a celare un’inquietudine di fondo con la quale lo spettatore è in qualche modo chiamato a confrontarsi. L’esito del laboratorio In your face sembra allora una costellazione posta all’altare del sacrificio da sacerdoti che sono, allo stesso tempo, vittime di un momento storico in cui il corpo si rivela, potente e fragilissimo, nello spazio e nel tempo della distanza pandemica.

4. Il gioco del teatro

Foto Damiano De Vecchi, laboratorio fotografico Iuav.

In quale misura ciò che è stato fatto in questo laboratorio può essere definito nei termini di teatralità?

Il teatro incarna sempre, al di là della più o meno forte aderenza al reale, la possibilità di rendere visibile qualcosa che altrimenti non trova uno spazio di visibilità. I ventidue partecipanti al laboratorio sono stati posti difronte a degli interrogativi personali e molto veri, ma le modalità espressive concesse loro sono state costruite, teatralmente, come estranee rispetto al tempo e allo spazio della quotidianità. Anna parla del teatro come di un momento che “presenta all’esterno un personale simulacro virtuale”, il momento che “presenta un’assenza”, sottoponendola al “proprio sguardo” e allo “sguardo di altri”.

Tornando a un punto precedentemente accennato, molti ragazzi, grazie al laboratorio, hanno iniziato a pensare il teatro come una forma d’arte che sottopone l’attore non solo allo sguardo altrui ma, prima di tutto, al proprio. Scrive ancora Anna:

Sebbene i miei occhi fossero fissati nell’obbiettivo, tutto il resto di me si sentiva totalmente esposto agli occhi di chi lavorava con me alle riprese. L’occhio della videocamera, nella concezione del mio lavoro, coincideva in tutto e per tutto con l’occhio del pubblico futuro e, soprattutto, con il mio stesso occhio.

Si tratta di fare i conti con la potenza degli sguardi, del proprio sguardo prima di tutto.

D’altra parte una tale potenza, per essere affrontata, può richiedere una presa di distanza rispetto al proprio lavoro. Laura scrive:

Rivedermi è stato strano, mi sono guardata come se non fossi io, come se il lavoro lo avesse fatto qualcun altro. Come se scoprissi insieme a chi mi stava guardando, cosa stava succedendo a quella ragazza vestita di blu.

Eleonora dice aver pensato a una rappresentazione del sé come “personaggio”: la costruzione di questo personaggio, attraverso “giochi teatrali, giochi di luce, uso del trucco”, se è concepita come modo di indicare al pubblico “dove guardare”, è stata usata consapevolmente per celare parti rimaste in ombra che dovrebbero interrogare non meno di quanto viene portato alla luce.

La questione degli sguardi torna a essere centrale anche quando il senso profondo della teatralità viene ripensato nei termini della condivisione di uno spazio tra attore e spettatore. Per Anna, come per altri partecipanti, il gioco teatrale vero e proprio si è instaurato infatti “nel momento della registrazione”. La presenza fisica, la vicinanza spaziale tra performer e spettatori che in qualche modo si è ricreata negli ambienti della Conigliera durante i giorni consacrati alla registrazione delle azioni, rimane allora per molti cuore pulsante della teatralità. Per Luca, per esempio,il gioco teatrale si è concretizzato nei termini della produzione di una “pura azione nello spazio”, un’azione caratterizzata dalla sua “fisicità”.

Gaetano ritorna al potere dello sguardo, riflettendo sulle possibili relazioni tra “una videoinstallazione e una performance teatrale”. Per lui, l’avvenimento teatrale è stato riassunto dalla presenza del corpo nello spazio sottoposto a uno sguardo, sguardo per lui incarnato potentemente dalla telecamera. Scrive infatti:

L’esposizione alla camera ha radicalmente trasformato (oserei dire manipolato) il mio lavoro in maniera inaspettata. Dico inaspettata denunciando anche una mia certa ingenuità di approccio rispetto al compito assegnatoci. Si trattava del mio primo tentativo di messa in scenae volevo che questo fosse: un porre nello spazio scenico gesti e oggetti che sarebbero stati attivati e messi in relazione attraverso il mio corpo. Arrivato nello spazio predisposto alla ripresa, mi sono sentito come calamitato dalla camera che si è imposta come signora delle mie azioni, con la sua grammatica e le sue leggi, le quali hanno inevitabilmente prodotto degli strappi e dei cedimenti alla mia volontà di resistenza al suo magnetismo.

Laura ci induce a cambiare prospettiva. La ragazza ha avvertito il momento della “sacralità del teatro in quella chiesa fredda”, dove, dice, “ho avvertito il silenzio che unisce persone che sono venute per uno stesso scopo: guardare e fruire ciò che hanno di fronte, ognuno con il proprio stare”. Prima di questo momento Laura sostiene di non aver avuto veramente la percezione di essere nel pieno di una creazione teatrale: “ognuno di noi aveva tempo a disposizione, non c’era pubblico di fronte e ‘sbagliare’ non significava non poterlo rifare”. Il senso profondo del teatro viene quindi espresso ponendosi dalla parte dello spettatore, in quel giorno in cui “ci siamo trovati tutti lì, a guardarci l’un l’altro con occhi curiosi”. Persino tecnicamente, riguardando il proprio autoritratto, Laura percepisce di aver dilatato troppo i tempi di un passaggio e scrive di come non se ne sia potuta rendere conto fino al giorno dell’esposizione dell’opera: “Il pubblico ti dà sempre la misura giusta del tempo, come spesso tu, agente coinvolto, non riesci a fare”.

Ritorniamo allora alla presentazione degli esiti del laboratorio nello spazio Cosmo.

Non è possibile guardare lo scorrere degli autoritratti senza che l’occhio colga, anche distrattamente, il racconto fragile che sale alla superficie delle pareti di quel luogo in forma di elementi dimenticati, sacrificati e ricostruiti grazie alla perizia del lavoro di restauratori e architetti. E non è possibile allora non percepire un nesso tra questa visione d’insieme e le tracce lasciate trasparire dagli autoritratti. Ne sono consapevoli anche i ragazzi; Anna ha vissuto una vera rivelazione nello “scoprire come le linee delle [sue] immagini si intersecassero o richiamassero quelle dello spazio”.

Gli esiti del laboratorio, esposti in un luogo complesso, capace di essere contenitore del sacro e della più profana realtà industriale, testimoniano del processo di creazione del proprio io in termini che se vogliamo sono in qualche modo anch’essi a un tempo sacri e profani.

Il corpo che si fa immagine è supporto di una memoria molto personale. Tale memoria, nel momento in cui si esplicita o trova strategie per celarsi, diventa traccia che risuona nel reale e che, contemporaneamente, suggerisce vie d’astrazione. La ripresa video, nonostante riproduca un corpo solo virtuale, è sostenuta da un occhio – quello della telecamera – che può far risaltare dettagli molto intimi. Il colore di due occhi levati all’improvviso, il tremore di un labbro, l’intensità del blu, la freschezza di un sorriso, i denti bianchi, un orecchino, il suono di una voce, il sollevarsi di un velo, il cadere di una foglia tutti questi dettagli poggiano su una forte adesione al reale. Eppure, più gli elementi della realtà vengono penetrati, più si scopre quanto essi ci suggeriscano possibilità di fare astrazione dal reale e quanto si compongano di un portato immaginativo, fantasmatico. Quello che non è dato sapere è se l'immaginazione sia parte costitutiva dell'opera, se sia negli occhi di chi la costruisce o in quelli di chi ne fruisce.

L’esposizione degli autoritratti non è certo uno spettacolo teatrale eppure vi è una drammaturgia sottesa: dinnanzi a immagini che sembrano non costruire narrazione, le tracce e i frammenti del sé emergono da un sommerso insondabile, celano e rivelano un irrefrenabile bisogno di raccontare. Nello spazio Cosmo è stato esposto il processo di autorappresentazione, sono stati ostentati residui di visione, dettagli in stati di attesa, drammaturgie potenziali.

Riferimenti bibliografici

- Berger [1972] 2007

J. Berger, Questione di sguardi. Sette inviti al vedere tra storia dell’arte e quotidianità [Ways of Seeing, 1972], trad. it. M. Nadotti, Milano 2007. - Cometa 2012

M. Cometa, La scrittura delle immagini: letteratura e cultura visuale, Milano 2012. - Py 2014

O. Py, Prefazione a Ramos Julie (dir.), Le tableau vivant ou l'image performée, Paris 2014. - Ragghianti 1976

C.L. Ragghianti, Arti della visione. Spettacolo, Torino 1976. - Vernant [1965] 1978

J-P. Vernant, Mito e pensiero presso i Greci [Mythe et pensée chez les Grecs. Études de psychologie historique 1965] trad. it. M. Romano e B. Bravo, Torino 1978.

Frames da In your face.

In Your Face | Qualche domanda

Come ti chiami?

Gaetano Palermo

Laura Marcon

Anna Suzzi Valli

Luca Gallio

Eleonora Bentivoglio

Sul teatro

In che cosa consiste l’atto teatrale di questo esercizio? In che termini e in che misura, nel farlo, c’è stata in te la consapevolezza (o meno) che stavi facendo teatro?

G: La presenza performativa del corpo in uno spazio che si prestava a uno sguardo (benché fosse quello inumano di una telecamera) costituiva per me la cifra di un avvenimento teatrale.

LM: Prima immagine del mio quadro: una ragazza vestita con un tutù blu. Mano a mano che la performance procede mi carico di vestiti, che stanno a rappresentare le esperienze che mi hanno riempita fino a quel momento. In questo modo volevo raccontarmi: partendo dal presupposto che ognuno di noi è un corpo vuoto alla nascita che viene riempito dalle persone che incontra, dai luoghi che frequenta, dal posto in cui ha la fortuna o sfortuna di nascere e crescere. Credo sia stato un lavoro fortunato per essere ‘solamente’ il frutto del laboratorio di una classe magistrale. In questo tempo difficile per tutti abbiamo avuto una possibilità non indifferente, realizzata sapientemente grazie alle capacità organizzative e tecniche di Simone, Eliza e Marco di Anagoor.

Non avevo la percezione di star facendo teatro nel momento in cui ho realizzato la performance: ognuno di noi aveva tempo a disposizione, non c’era pubblico di fronte e “sbagliare” non significava non poterlo rifare. Ho avvertito di più la sacralità del Teatro il primo giorno che ci siamo trovati tutti lì a guardarci l’un l’altro con occhi curiosi, e ancora quando un po’ di amici e colleghi sono venuti a vederci. In quella chiesa fredda ho avvertito il silenzio che unisce persone che sono venute per uno stesso scopo: guardare e fruire ciò che hanno di fronte, ognuno con il proprio ‘stare’.

A: Consiste nel presentare all’esterno, agli sguardi altri e al proprio, un personale simulacro virtuale. Consiste nel presentare un’assenza. Consiste nel distanziare, creare del vuoto attorno ad un’intima presenza, la propria. E quando presenze e spazi vuoti si incontrano in un qualche luogo ed in un qualche tempo, c’è sempre teatro. Per me, il teatro c’è stato nel giorno e nel momento della registrazione; quando il mio corpo ha presentato un’azione a sé stesso e ad altri corpi, quando finalmente la mia pelle è tornata sensibile alla pelle e allo sguardo di altre presenze.

LG: Questa è probabilmente (ma direi sicuramente) la mia prima esperienza teatrale, e dunque mi è difficile definire la mia consapevolezza nel lavorare a questo progetto. Forse l’unica consapevolezza che ho avuto è stata quella della pura azione nello spazio e di come la mia fisicità potesse caratterizzarla.

E: Probabilmente l’atto teatrale sta nel rappresentare noi stessi come un personaggio che bisogna delineare sulla scena, e che vogliamo raccontare al pubblico indirizzandolo verso verità nascoste.

Rispetto a quello che hai presentato, in che modo definiresti il gioco teatrale? Cosa hai mostrato di questo “gioco”?

G: Definirei il gioco teatrale come un’emergenza, qualcosa che affiora improvviso e che mette chi guarda in allarme, provocando quel trauma originario che è alla base della apertura verso l’ignoto e quindi della conoscenza. Di questo gioco ho voluto mostrare l’aspetto materiale e plastico come dimostra l’utilizzo che ho fatto della maschera e dello specchio, come strumenti di nascondimento e rivelazione.

A: Il gioco teatrale è un gioco pericoloso e mortale; un gioco che accetta di morire nel momento stesso in cui si dà. Eppure, rimane un gioco e nel gioco c’è sempre un come se, una distanza di sicurezza: tra il piede lanciato sul vuoto e la mano aggrappata alla realtà. Il gioco teatrale è un campo di distanze e di morte. Nell’esercizio che ho presentato, ho voluto espormi al rischio dello sguardo mortifero di Medusa, mostrando la distanza di sicurezza, i labirinti percorribili nella morta pietra.

E: Ho cercato di porre attenzione su alcuni aspetti che appunto volevo mettere in evidenza tramite alcuni giochi teatrali, luce, trucco, percorrenza corporea, dita che ti indicano dove guardare.

Quale valore attribuisci al lavoro fatto in questo momento di distanza dei corpi?

G: Il lavoro di In your face ha riportato in primo piano i corpi dandogli valore attraverso le specificità di un mezzo come il video che pur attraverso la distanza che gli è propria ne esalta la vicinanza e la prossimità.

A: Un valore di necessità e urgenza a un lavoro di estrema intimità ed estrema estraneità ad un tempo, atto unico di presenza ed assenza.

LG: Trovo che una soluzione ben studiata possa avvicinarsi (ma non sostituire) la prossimità dei corpi e la necessità della stessa. Detto questo il lavoro di per sé ha una grande importanza nel mio percorso, essendo il primo che faccio.

Sul corpo, la voce, il gesto

Come hai deciso di usare il corpo, la voce, il gesto, gli oggetti? Perché?

G: L’uso che ho fatto di corpo, gesti e oggetti era mirato, almeno in fase progettuale, a produrre una distanza di visione, al fine di non indulgere alla tentazione della camera che richiede e favorisce primi piani e mezzi busti, e di radicare il mio lavoro in una modalità quanto più possibile teatrale. In fase di realizzazione questo proposito non è stato evidentemente rispettato a pieno.

Al di là di ciò, comunque, la distanza era ricercata anche attraverso l’uso della maschera, l’annullamento della vocalità intesa come traccia specificamente umana, l’utilizzo della parola come segno grafico, visivo, geroglifico e la presenza di uno specchio che rimandava a spazi altri, fuori dal campo della visione.

LM: L’uso del corpo nella mia performance è sdoppiato in ciò che ho realizzato alla Conigliera e ciò che si è poi visto sullo schermo. Mi spiego: nel momento in cui ho realizzato la performance ho dovuto fare la sequenza di azioni che avevo programmato in maniera molto rapida, per la precisione in 1,45 min. Questo perché con Simone avevamo già pensato che la drammaticità di quello che stavo tentando di raccontare sarebbe stata più d’impatto in slow motion. Per stare dentro ai 7 minuti (limitazione di tempo data da Anagoor) era necessario però realizzare il tutto in poco più di un minuto e mezzo. Quindi se parliamo del video il mio corpo è piuttosto statico, movimenti lenti e dilatati nel tempo; il corpo che si è mosso in Conigliera è invece un corpo deciso, rapido, quasi meccanico.

A: La mia scelta è stata quella di interrogare con corpo, suono e oggetti l’interconnessione delle condizioni di prossimità e distanza: il corpo fuori fuoco e il primo piano con sguardo fisso nell’obiettivo; il suono intimo della bocca che articola parole care, ma senza pronunciarle; il fil di ferro che misura ed estende la distanza tra la mia bocca e il tuo occhio e il fil di ferro che incide e segna la pelle.

LG: Si è trattato di pormi in una condizione che per certi versi è scomoda alla mia personalità, sia per quanto riguarda il corpo che i gesti, al di là del nudo che non avevo mai praticato. L’utilizzo del dispositivo post-it, una specie di etichetta se vogliamo, o un’azione dall’esterno, seguita dalla mia azione su di esso, mostra questo lato scomodo, o almeno per me lo avvicina, non tanto nell’oggetto, ma nell’agire che, se pur fissato su di un dispositivo digitale, vorrei restasse legato a quel tempo definito nel quale si è svolta questa azione.

E: Ho utilizzato il mio corpo come una tela, selezionando però le parti del mio corpo che volevo che lo spettatore vedesse. Indirizzando la sua visione.

Quale significato hai dato alla ripetizione del gesto? Quale al movimento? Quale alla staticità?

A: La staticità come pietra esposta allo sguardo di Medusa. Il movimento come vorticoso labirinto d’acqua. Il pericolo dell’opacità, della pesantezza e della morte da una parte; la salvezza di una realtà fluida dall’altra.

E: Ho creato il movimento attraverso materiali scenografici, con il mio corpo, con il mio sguardo e con il montaggio. Gesto-movimento-staticità sono elementi fondamentali per la creazione ritmica. La ripetizione crea il ritmo.

In che modo l’alterità, la presenza esterna ha determinato la tua azione?

A: Solo una presenza esterna immaginata, la mia in primo luogo, ha determinato la mia azione. L’idea del pericolo di espormi al mio stesso sguardo mi ha portata a sviluppare le strategie, i percorsi di ferro, carne e acqua possibili.

Quale tensione racconta il corpo ‘alterato’ (decidi tu come declinare questo aggettivo)?

G: L’alterazione nel mio lavoro è rintracciabile eminentemente nell’uso della maschera, che si fa portatrice della tensione tra il dentro e il fuori, tra ciò che è e ciò che appare o si vorrebbe apparire, tra la cosa in sé (noumeno) e il fenomeno, per dirla in termini kantiani.

A: Racconta la tensione tra uno sguardo esterno che disegna le linee di una figura e un movimento interno che disegna labirinti percorribili verso uno sguardo e movimento esterno.

In che modo, secondo te, le passioni (gli affetti) si iscrivono nei/sui corpi?

G: I nostri corpi (somata) non possono che essere portatori dei segni (semata) delle nostre passioni. In questo lavoro però ho cercato di utilizzare un corpo, il mio, presentandolo, per quanto possibile, neutralmente. Sono consapevole del fatto che la neutralità assoluta non esiste dal momento che qualsiasi cosa si faccia sensibile è passibile di giudizio e quindi di un’attribuzione di senso. Quello che intendo dire riferendomi alla neutralità è che non volevo che l’attenzione dello spettatore si focalizzasse su particolari segni di individuazione della mia persona, o della mia biografia, in quanto il lavoro era proprio mirato a un annullamento e messa in discussione del concetto di identità, come dimostra l’utilizzo della maschera e dello specchio, che da un lato riflettono e amplificano l’io, dall’altro lo dissolvono.

A: Come percorsi nella carne. Strade intricate e incerte che si aprono nei corpi; che aprono i corpi, scontornandoli, grattandone via i lineamenti rocciosi, segnandovi ferite da cui sgorga acqua.

LG: Non credo volessi parlare di affetti e passioni, quanto più della mia incapacità nell’assecondare l’azione su di me.

Sullo sguardo

Cosa hai provato nell’esporti agli occhi della videocamera?

G: L’esposizione alla camera ha radicalmente trasformato (oserei dire manipolato) il mio lavoro in maniera inaspettata. Dico inaspettata denunciando anche una mia certa ingenuità di approccio rispetto al compito assegnatoci. Si trattava del mio primo tentativo di messa in scenae volevo che questo fosse: un porre nello spazio scenico gesti e oggetti che sarebbero stati attivati e messi in relazione attraverso il mio corpo. Arrivato nello spazio predisposto alla ripresa mi sono sentito come calamitato dalla camera che si è imposta come signora delle mie azioni, con la sua grammatica e le sue leggi, le quali hanno inevitabilmente prodotto degli strappi e dei cedimenti alla mia volontà di resistenza al suo magnetismo.

LM: Espormi agli occhi della videocamera non è stato fastidioso, anzi, c’è una parte di me piuttosto vanitosa che viene soddisfatta nell’esporsi (consapevolmente) allo sguardo esterno. Certo, come dicevo prima, il fatto di sapere che il girato poi poteva essere montato e ritoccato (seppur limitatamente) lasciava grande spontaneità al momento dell’azione.

A: Sebbene i miei occhi fossero fissati nell’obiettivo, tutto il resto di me si sentiva totalmente esposto agli occhi di chi lavorava con me alle riprese. L’occhio della videocamera, nella concezione del mio lavoro, coincideva in tutto e per tutto con l’occhio del pubblico futuro e, soprattutto, con il mio stesso occhio.

E: Quasi nulla, estrema finzione.

Cosa hai provato nell’esporti agli occhi del pubblico dello spazio Cosmo?

G: In quanto performer sono abituato all’esposizione della mia persona al pubblico sguardo e di questo mi nutro. Questa volta invece oltre che interprete ero anche autore e l’esposizione pubblica del mio lavoro mi ha fatto sentire come espropriato, svuotato e denudato. Ho provato un reale imbarazzo oltre che un senso di gelosia quasi materna verso la messa in mostra di qualcosa che fino a quel punto era stata solo mia.

A: La stessa cosa che ho provato esponendomi agli occhi di Simone, Marco, Eliza e dei miei compagni di riprese, solo in maniera attenuata: un sentimento tra la potenza del voler mostrare e la vulnerabilità del sentirsi messa a nudo. Tuttavia, ripeto, il grado di questa emozione nella sua manifestazione allo spazio Cosmo per me non è comparabile a quello accaduto in Conigliera.

E: Ero serena, il giudizio non mi spaventa, mi piace essere guardata.

Cosa hai provato nell’esporti ai tuoi stessi occhi?

G: Sul piano dello sguardo personale e di autoanalisi ho fatto esperienza di un autentico senso di crudeltà nei miei confronti.

A: L’impossibilità di reggere lo sguardo di Medusa. La necessità di trovare strade per la leggerezza, per tirare via peso.

LG: Imbarazzo, consapevole già da prima del lavoro, ma osservarlo dall’esterno ha sicuramente un altro peso.

E: Consapevolezza. Avendo montato io stessa il video conoscevo già l’immagine di me.

Nel comporre l’azione hai pensato a cosa mettere in evidenza per lo spettatore? Hai cioè riflettuto sulle strategie di lettura dell’immagine che l’azione può suggerire allo spettatore? Se lo hai fatto puoi parlarne un po’?

G: Ciò che ho voluto mettere in evidenza in questo lavoro era il suo proprio carattere logico e dimostrativo. Volevo fosse chiaro che si trattasse di una messa a tesi della rottura del principio di identità e di non contraddizione. Tuttavia, questa evidenza non voleva essere assertiva ma rivelare il baratro che si apre in seguito a tale rottura e le sue possibilità di risonanza e rifrazione.

LM: Ho pensato a come il pubblico avrebbe interpretato ciò che stava vedendo, non conoscendomi affatto. Senza una voce guida, una traccia. A posteriori ho ricevuto commenti molto disparati, con riletture anche diverse da come avevo inteso il lavoro all’inizio. Questo credo sia il bello e il brutto del nostro mestiere, dell’arte in generale. I punti di vista degli altri mi hanno dato spunti interessanti nel ripensare l’operato. Esempio: sopra al tutù blu ho messo una camicia azzurra da scout, per me simbolo molto chiaro della mia appartenenza al movimento dell’Agesci. Un’amica di mia madre che ha visto questa cosa l’ha interpretata come una dualità interna alla donna nel portare anche pezzi maschili: di vestiti, di pregiudizi, di mestieri, di fatiche.

A: Si. Nella prima parte, ho voluto distanziare lo sguardo dello spettatore, mostrandogli un’immagine fuori fuoco, ed evidenziare la sua volontà di disegnare contorni, utilizzando il fil di ferro che, frapponendosi tra la mia figura e l’obiettivo della videocamera, creava un effetto di sovrapposizione con l’immagine del mio viso e del mio corpo. Nella seconda parte dell’esercizio, ho voluto invece avvicinare pericolosamente lo sguardo dello spettatore, fissandolo negli occhi, e guidarne lo sguardo lungo le linee che io stessa disegnavo sulla mia pelle.

E: Sì! Volevo essere chiara e poco introspettiva, volevo essere letta con semplicità, volevo meravigliare, volevo far riflettere sulla debolezza del corpo e la sua accettazione che tutti dobbiamo affrontare, volevo creare ritmo reattivo.

Sullo spazio e sul tempo

Che cosa ha significato per te esporti in uno spazio? Come definiresti questo spazio?

G: Lo spazio ha rappresentato per me il ventaglio delle possibilità di azione nonché, d’altro canto, il pericolo della loro inefficacia e gettatezza.

A: Per me si è trattato di espormi in uno spazio indefinito, vuoto della presenza e pieno dell’assenza.

LG: Ha significato prendere una posizione (anche se incerta) rispetto a come il mio corpo può (o potrebbe) somatizzare differentemente lo stesso e le azioni che svolgo, molte volte inconsapevolmente.

E: Ero contenta che il lavoro fosse visto in uno spazio d’incontro.

Che cosa ha significato per te esporti per una durata temporale? Quale rapporto con il tempo senti di aver stabilito?

G: Il tempo è stato per me invece il recinto di quelle stesse possibilità, il limite entro cui dovevano essere attuate. Questa però è solo una distinzione forzata e prospettica in quanto in generale il lavoro è composto da ‘appuntamenti’ spazio-temporali mirati a creare un ritmo non solo in termini sonori ma anche di visione.

A: Mi sono esposta a un tempo frammentato e doppio: prima statico e spezzato, poi dinamico e continuativo. Quando verso la fine si ha l’impressione di un tempo lineare, l’ultimo gesto accompagnato dal sospiro suggerisce un cerchio che ricomincia. Anche il rapporto con il tempo dell’autoritratto è stato dunque caratterizzato dal rifiuto della linea e della cornice e dal confronto e affronto del labirinto.

LG: Il tempo definito di cui ho parlato prima è un tempo che credi si collochi leggermente al di fuori al tempo che vivo ogni giorno, o almeno un leggero scarto in una direzione differente.

E: Volevo che il lavoro finale fosse breve, ma non per sottrarmi ma per non annoiarmi per non perdere attenzione e intensità. Sul tempo penso di esserci riuscita, sull’annoiare ...

Come è cambiata (se è cambiata) la percezione del lavoro quando lo hai visto esposto allo spazio Cosmo?

G: Ho preso consapevolezza della radicale differenza tra una videoinstallazione e una performance teatrale, nonché delle loro infinite possibilità di relazione.

A: È stato interessante scoprire come le linee delle mie immagini si intersecassero o richiamassero quelle dello spazio. Altra scoperta, a tratti preziosa a tratti deludente, è stata quella del suono, che non sapevo né potevo immaginare quali strade avrebbe preso nello spazio. Devo ammettere che il primo giorno ne sono rimasta molto colpita: era come se i suoni della prima parte si disperdessero in un paesaggio acqueo, richiamando quindi il rumore di pioggia del finale. Tuttavia, avrei trovato molto più interessante la proposta di una fruizione e percezione mobile, rispetto alla distesa di sedie in posizione frontale.

LG: Non troppo, la suggestione del luogo ha sicuramente modificato la mia percezione, ma non saprei definire come.

E: Ho visto qualche errore che in uno schermo piccolo non avevo notato. Ma vanno bene anche gli errori.

Frames da In your face.

Riflessioni a posteriori

Come definiresti, rispetto alla tua esperienza, la maschera?

G: La materializzazione del paradosso dell’esistenza (essere-fuori) e della sua rappresentazione.

LM: Rivedermi è stato strano, mi sono guardata come se non fossi io, come se il lavoro l’avesse fatto qualcun altro. Come se scoprissi insieme a chi mi stava guardando, cosa stava succedendo a quella ragazza vestita di blu. Questo mi ha fatto notare ad esempio un passaggio che a posteriori penso di aver dilatato troppo nel tempo, che invece mentre componevo il montaggio ho lasciato come poi si è visto. Il pubblico ti da sempre la misura giusta del tempo, come spesso tu, agente coinvolto, non riesci a fare.

A: Un qualcosa che serve a tirare via del peso, a grattare via la scorza di pietra del reale che vuole ritrarsi come tale.

E: La maschera è un noi in un altro momento nel tempo e nello spazio. Non è un estraneo è una amica cara che incontriamo quando ne abbiamo bisogno.

Come definiresti, rispetto alla tua esperienza, la cornice?

G: Un limite necessario che invita ad essere trasceso.

A: Nello studio per questo esercizio ho riflettuto molto sul concetto di Cornice. Per me Cornice è stata la linea: il fil di ferro, il serpente, il labirinto. Il mio rapporto con la Cornice si rispecchia nel mio rapporto con il fil di ferro nel lavoro che ho presentato.

E: La cornice pone attenzione delimita il tempo e lo spazio è necessaria: c’è sempre una cornice materiale o mentale.

Nell’ambito della visual culture, è centrale la nozione di “regime scopico”, quel complesso di soggetti e oggetti chiamati in causa in un processo visivo che Michele Cometa riassume nei seguenti tre fattori: “le immagini, intese sia come prodotto di una prassi figurativa consapevole che come espressione di processi inconsci e immateriali, i dispositiviche rendono ‘visibili’ queste immagini e che presiedono alla loro creazione (i media e le tecnologie della visione) e, infine, gli sguardi (gaze) che si posano sulle immagini”. Potresti commentare questa definizione riscrivendola dal punto di vista dell’esperienza concreta vissuta in questo laboratorio?

A: Il laboratorio con Anagoor è stato soprattutto un laboratorio di ascolto e di sguardo. A partire dall’esercizio alle Gallerie dell’Accademia, si può dire che ci siamo concentrati sul terzo di questi fattori. Dopo averci chiesto di interrogare i nostri sguardi, ci hanno proposto esercizi sia di raccolta di immagini sia di composizione di immagini: che, mi accorgo ora, corrispondono al primo fattore. Infine, i dispositivi. Certamente Anagoor presta molta cura a questo fattore, come hanno dimostrato nella consegna dell’esercizio finale e nella giornata di riprese. Forse questo è il punto che è stato meno indagato dal laboratorio e più lasciato in cura ai singoli partecipanti nell’assegnazione e svolgimento dell’esercizio In your face.

Conosci il teatro di Anagoor? In che modo il loro teatro ha influenzato (o non ha influenzato) il tuo lavoro?

G: Conosco il teatro di Anagoor e con ciò intendo dire che conosco alcune delle loro opere. L’elemento che più ha influenzato però il mio lavoro è stato sicuramente e per forza di cose il loro teatro inteso in senso fisico e materiale come lo spazio che ci ha ospitato nei mesi di questo laboratorio.

A: Non lo conoscevo prima di cominciare questo laboratorio. Quello che so, lo devo al lavoro fatto con loro e alle visioni che ci hanno proposto dei loro spettacoli. Sicuramente una certa staticità e dilatazione del tempo di cui ho fatto esperienza nel teatro di Anagoor è consapevolmente filtrata nel lavoro che ho presentato.

LG: Non lo conoscevo prima del laboratorio, ho avuto modo di vedere la ripresa di due loro lavori e ne sono rimasto colpito. Penso che inconsapevolmente (ma anche consapevolmente) abbia direzionato il mio pensiero rispetto all’immagine.

Credi che il lavoro che avete fatto possa essere politico? Se lo ritieni tale, come spiegheresti questo aggettivo?

G: Come tutto ciò che arriva ad un pubblico anche questo lavoro può avere un valore ‘politico’, in quanto tocca direttamente, o dovrebbe toccare, le individualità del corpo sociale, e a maggior ragione in quanto lo fa ponendo al centro il corpo. Non credo però in una finalità direttamente ed esplicitamente politica dell’arte in quanto il suo esito sociale e politico può darsi a mio parere soltanto attraverso un processo che definirei di eterogenesi dei finie quindi indiretto, sotterraneo, quasi subdolo. Credo che l’arte sia apparizione del bello nelle sue complessità e attraverso questa emergenza, o non-nascondimento del bello il vero giunge a baluginio. L’esperienza di questa verità e bellezza può avere un enorme portato politico, ma sta a chi le coglie il compito o la scelta di farsene portatore e messaggero nel mondo in cui vive, politicamente.

A: Non lo so. Un primo impulso mi spinge a scrivere di no. Credo che il teatro sia sempre politico, perché coinvolge sempre corpi e spazi altri e nostri. In questo caso non si tratta di teatro, ma di un’installazione video, in cui ai corpi degli spettatori fa fronte solo un simulacro virtuale. Forse si può dire politico proprio in virtù di questo; perché risponde con la massima distanza possibile a un momento di massima distanza dei corpi.

E: Io continuo ad interrogarmi su cosa possa essere politico o meno ma non ho ancora trovato una reale risposta. Di base penso che qualsiasi decisione si prenda ha un risvolto politico.

Trovi di seguito una lista di associazioni di parole che puoi commentare (una o più di una):

corpo/volto stratificato

erotismo anatomico

corpo/volto coreografico

corpo/volto ferito

corpo mutilato

squarcio ambiguo

corpo frammentato

corpo/volto della ricreazione

corpo/volto del trauma

corpo/volto del sacrificio

corpo/volto velato

corpo/volto negato

corpo attivo

corpo passivo

corpo inedito

LM: Commento brevemente la distanza tra corpo attivo e corpo passivo. Credo che la grande differenza tra l’occhio di una macchina da presa e il teatro e le arti live in generale stia proprio qui: nel corpo che lasci quando vieni ripreso, un corpo/immagine che può essere portato ovunque nel mondo mentre tu rimani fermo nella tua stanza. Come quello che è successo e continua a succedere oggi, durante questa distanza dei corpi dovuta alla pandemia e questa vicinanza degli schermi, che ci uniscono e ci separano. Così un corpo attivo è lì vicino a te, un cuore che batte e un respiro caldo che puoi percepire se ti avvicini almeno un po’; un corpo passivo è forse un corpo che vedi come un ologramma, ne riesci a captare le movenze, i tratti del viso, la statura e la personalità. Ma non è lì vicino a te, quando lo vedi potrebbe essere ormai lontano, senza che tu sappia quanto batte forte il suo cuore nell’esporsi ai tuoi occhi.

A: corpo/volto stratificato; corpo/volto ferito

La ferita, come anche la stratificazione, maschera o armatura che sia, serve, ancora una volta, a tirare via il peso della ‘realtà’ opaca, rocciosa, morta. È necessaria per aprire percorsi, labirinti nello sguardo di Medusa. Senza stratificazione, senza ferita, non c’è leggerezza. E senza leggerezza, come insegna Calvino, Medusa vince.

E: corpo/volto coreografico: indispensabile per l’espressione

corpo/volto ferito: corpo sensibile a quello che gli circonda

corpo mutilato: corpo reale

squarcio ambiguo: decisione estetica

corpo/volto negato: intensificazione dello sguardo

corpo attivo: modifica la naturalezza del gesto

corpo inedito: attraversabile

English abstract

In Your Face is a theatrical exploration on identity. This stage workshop, organised by IUAV and coordinated by the theatre company Anagoor, explores the relationship between creativity and identity. The delicate balance of self-observation and self-exposure allowed each participant to create a personal representation of themselves. The results of the workshop, twenty-two self-portraits in motion projected onto a plasma screen, were presented in the Spazio Cosmo at the Giudecca (Venice). In order to present this work, the relationship between the self-portraits and the exhibition space that hosts them is analyzed first. Then, the reflection focuses on the principles of the gaze according to the assumptions of visual culture. The relationship between performance and painting thus becomes a crucial junction for understanding the creative principles behind the workshop. But above all, in the end, the reflection underlines the principles of theatricality on which this type of work is based. An interview with the workshop participants, which was the starting point for the proposed reflections, accompanies the text.

keywords I identità; autoritratto; tableau vivant; visual culture; teorie dello sguardo; arti performative; Anagoor; Iuav.

Per citare questo articolo / To cite this article: S. De Min, In Your Face. Anagoor, un esercizio. Con un’intervista ai partecipanti del laboratorio integrato di messa in scena | Iuav-Teatro e Arti performative, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 75-103 | PDF