Pier Paolo Pasolini e Roland Barthes

Tracce fotografiche di un dialogo mancato

Corinne Pontillo

English abstract

Il tentativo di ricostruzione del rapporto tra Pier Paolo Pasolini e la fotografia può essere annoverato tra le sfide ermeneutiche poste dalla produzione dello scrittore. A differenza di altri linguaggi come la letteratura e il cinema, ampiamente esplorati dal poeta-regista anche attraverso una cospicua mole di testi critici e autocritici, le tappe delle relazioni intessute da Pasolini con il codice fotografico, ad oggi, non appaiono supportate che da una serie poco nutrita di elaborazioni teoriche, per lo più afferenti alla fotografia nel cinema e alle soluzioni estetiche correlate, oppure all’indagine semiologica del più ampio ‘codice della realtà’ contenuta in Empirismo eretico (Pasolini [1972] 1999). Nell’ambito di una duratura e articolata frequentazione delle arti visive, se esiste una linea di continuità nel dialogo intercorso tra lo scrittore e il linguaggio fotografico, essa va piuttosto ricercata nelle opere creative. Sono poesie, romanzi, testi drammaturgici, pellicole cinematografiche le principali fonti di lettura e di interpretazione dell’impiego della fotografia proposto da Pasolini, nonché le sedi di incubazione di nuclei tematici e di retoriche strettamente connesse tanto a una istanza autoriale di marca pasoliniana, quanto allo statuto ontologico del codice fotografico. Solo per anticipare un esempio, uno dei temi dominanti nel rapporto tra il macrotesto pasoliniano e la fotografia è rappresentato dalla morte, nelle sue varie e perturbanti manifestazioni. In quella ‘nota’ di straordinaria intensità che è La camera chiara Roland Barthes ha lasciato riflessioni capitali sulla fotografia, anche nel suo legame con una dimensione funebre. Pasolini non può aver letto quest’opera matura del semiologo francese poiché è stata edita per la prima volta nel 1980, cinque anni dopo la sua scomparsa, ma l’esistenza di scritti barthesiani precedenti, come Il messaggio fotografico, confluito nel 1982 in L’ovvio e l’ottuso ma già pubblicato, nel 1961, nella rivista “Communications”, invita a risalire il tempo alla ricerca di contatti, anche tangenziali, in tale direzione.

Sul piano biografico, occasioni di incontro tra i due autori sono state le edizioni della Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro del 1965 e dell’anno successivo; eventi in cui la sperimentazione formale di Pasolini si è manifestata con la presentazione, rispettivamente, dei contributi Il cinema di poesia e La lingua scritta della realtà, entrambi inclusi poi, com’è noto, in Empirismo eretico. Se si seguono invece i percorsi indicati dai richiami intertestuali, proprio la raccolta di saggi del 1972 rientra fra i testi che riflettono il confronto con il semiologo francese e un allargamento dell’orizzonte critico talvolta ispirato alle coeve trattazioni barthesiane, come quelle ospitate nell’intervista Cinema metaforico e cinema metonimico (Barthes [1963] 1966-1967), oggetto di un dettagliato commento nel contributo La fine dell’avanguardia (Pasolini [1966, 1972] 1999). Nella seconda parte di questo saggio sono almeno due le nozioni che lo scrittore discute e prende in prestito da Barthes, e riguardano l’idea di cinema come arte metonimica – basata sulla sovrapposizione di segni legati tra loro dal montaggio e dunque da un rapporto di contiguità (a differenza della metafora che invece implica la sostituzione dei segni gli uni agli altri per similitudine) – e il concetto di ‘senso sospeso’, col quale viene sintetizzato il nuovo impegno dello scrittore e che rinvia a una visione problematica della letteratura in quanto “arte” che pone degli interrogativi e “provoca delle risposte senza darle” (Barthes [1963] 1966-1967, 13).

Un breve salto cronologico rispetto alle riflessioni risalenti agli anni ‘60 consente di registrare un altro momento di contatto tra Barthes e, in questo caso, l’estrema eredità di Pasolini; si tratta della celebre recensione dell’autore francese al film Salò o le 120 giornate di Sodoma. Apparsa per la prima volta su “Le Monde” nel 1976, la recensione espone le motivazioni per cui Salò non può essere considerato né un film sadiano (l’errore di Pasolini sarebbe quello di aver trasposto alla lettera il libro del Divin marchese che, nel parere di Barthes, non può essere ‘figurabile’), né un film riuscito dal punto di vista politico, data la rappresentazione metaforica di un potere dittatoriale che invece, per la sua gravità, “ci obbliga a pensarlo esattamente, analiticamente”. Il duro giudizio espresso nella recensione non vieta a Barthes di cogliere comunque la valenza simbolica di Salò e di riconoscerne il peso, nel momento in cui afferma che “fallito come figurazione (sia di Sade che del fascismo), il film di Pasolini trova il suo valore come riconoscimento oscuro, mal padroneggiato in ciascuno di noi, ma sicuramente imbarazzante: mette a disagio tutti, perché […] impedisce a chiunque di riscattarsi” (Barthes [1976] 1994).

Nel campo degli studi critici, inoltre, sono diversi gli interventi che hanno provato ad isolare alcuni segmenti della produzione di Pasolini e ad osservarli in controluce con i testi e con il pensiero di Barthes. A tal proposito, si ricorda almeno il contributo di Davide Luglio, che propone una lettura parallela del Manifesto per un nuovo teatro (1968) con una selezione di scritti barthesiani compresi tra la metà degli anni ‘50 e la metà degli anni ‘60 (Luglio [2012] 2021), oppure i saggi di Hervé Joubert-Laurencin, che fornisce una disamina del motivo del ‘senso sospeso’ (Joubert-Laurencin 2007) e di Antonio Tricomi, più orientato sul versante della critica letteraria strutturalista (Tricomi 2000).

Tornando a focalizzare l’attenzione sulla fotografia, si nota dunque come non siano presenti né sul fronte critico né all’interno di Empirismo eretico – che pure è l’unica raccolta, come già accennato, in cui il linguaggio fotografico venga incluso in un discorso teorico – indizi espliciti di uno scambio tra Pasolini e Barthes relativo all’immagine fotografica. Tuttavia, è possibile provare a ipotizzare gli snodi cruciali di questo dialogo probabilmente mai avvenuto non attraverso le contingenze biografiche o i rimandi intertestuali, bensì sulla base di una prospettiva di analisi che associa alla lettura di una selezione di opere dello scrittore alcune chiavi interpretative delineate dai testi del semiologo dedicati alla fotografia.

“Una micro-esperienza della morte”

1 | Caravaggio, Bacchino malato, 1593-1594

Tra gli scritti di Pasolini che presentano un’affinità con le argomentazioni di carattere ontologico sulla fotografia elaborate da Barthes è possibile citare il testo inedito La luce di Caravaggio, adesso incluso nella silloge dei “Meridiani”, curata da Silvia De Laude e Walter Siti, Saggi sulla letteratura e sull’arte. Mediato da Roberto Longhi, lo studio di Pasolini su Caravaggio conduce lo scrittore a individuare tre invenzioni. Le prime due sono relative al rivoluzionario e controcorrente realismo dell’artista: un nuovo mondo, con “tipi nuovi di persone, nel senso sociale e caratteriologico, tipi nuovi di oggetti, tipi nuovi di paesaggi”; una nuova luce, una “luce quotidiana e drammatica” sostituita “al lume universale del Rinascimento platonico” (Pasolini [1974] 1999, 2672). Si tratta di innovazioni che includono un universo che l’ideologia dominante non ammette e rappresentano aspetti della realtà scandalosi, fuori dalla norma e in competizione critica con essa, come del resto lo sono i personaggi, gli ambienti e la luce dei primi film di Pasolini. C’è poi un altro espediente sul quale l’autore si sofferma:

La terza cosa che ha inventato il Caravaggio è un diaframma (anch’esso luminoso, ma di una luminosità artificiale che appartiene solo alla pittura e non alla realtà) che divide sia lui, l’autore, sia noi, gli spettatori, dai suoi personaggi, dalle sue nature morte, dai suoi paesaggi. Questo diaframma, che traspone le cose dipinte dal Caravaggio in un universo separato, in un certo senso morto, almeno rispetto alla vita e al realismo con cui quelle cose erano state percepite e dipinte, è stato stupendamente spiegato da Roberto Longhi con la supposizione che il Caravaggio dipingesse guardando le sue figure riflesse in uno specchio […].

Ciò che mi entusiasma è la terza invenzione del Caravaggio: cioè il diaframma luminoso che fa delle sue figure delle figure separate, artificiali, come riflesse in uno specchio cosmico. Qui i tratti popolari e realistici dei volti si levigano in una caratteriologia mortuaria; e così la luce, pur restando così grondante dell’attimo del giorno in cui è colta, si fissa in una grandiosa macchina cristallizzata. Non solo il Bacchino è malato, ma anche la sua frutta. E non solo il Bacchino, ma tutti i personaggi del Caravaggio sono malati, essi che dovrebbero essere per definizione vitali e sani, hanno invece la pelle macerata da un bruno pallore di morte (Pasolini [1974] 1999, 2673-2674).

Nelle osservazioni dell’autore – il quale, insistendo sulla separazione, sulla distanza metafisica dai soggetti ritratti, mostra uno scoperto interesse per le scelte artistiche ed estetiche di cui discute – Caravaggio forgiava i propri soggetti, e il loro eversivo realismo, assecondando nel corso della realizzazione dell’opera una persistente istanza funebre plasmata da un artificio tecnico, dal presumibile uso, appunto, di uno specchio. Leggendo della funzione rivestita dal “diaframma luminoso” e di una “luce che si fissa in una grandiosa macchina cristallizzata”, non sarà fuorviante attribuire a questo scritto un rilievo critico decisivo e idoneo a far emergere una tematica dominante nel rapporto tra Pasolini e la fotografia. Lo specchio, strumento immediato di sdoppiamento e dispositivo narcissico ampiamente sperimentato dall’autore (basti pensare al caleidoscopio di varianti offerto dalla produzione poetica friulana), ne La luce di Caravaggio viene associato ad una affascinante sospensione mortuaria. E proprio come allo specchio utilizzato dall’artista, alla fotografia si deve l’essenziale capacità di cristallizzare l’istante, di bloccarlo, di isolarlo dall’incessante fluire della vita e di consegnarlo alla morte. A partire da tali premesse, diventa quasi immediato il rinvio al principio teorico su cui si basa il manifestarsi dell’immagine fotografica, così sintetizzato dalle celebri argomentazioni di Barthes:

Molto spesso […] sono stato fotografato sapendo che lo ero. Orbene, non appena io mi sento guardato dall’obbiettivo, tutto cambia: mi metto in atteggiamento di “posa”, mi fabbrico istantaneamente un altro corpo, mi trasformo anticipatamente in immagine. Questa trasformazione è attiva: io sento che la Fotografia crea o mortifica a suo piacimento il mio corpo […]. Immaginariamente, la Fotografia (quella che io assumo) rappresenta quel particolarissimo momento in cui, a dire il vero, non sono né un oggetto né un soggetto, ma piuttosto un soggetto che si sente diventare oggetto: in quel momento io vivo una micro-esperienza della morte (Barthes [1980] 2003, 12, 15).

Il nesso tematico tra il ritratto fotografico e la morte è un dato estremamente noto. Nel corso di tutto il Novecento critici e teorici di ogni provenienza hanno passato in rassegna numerose declinazioni di questo connubio. Perfino superando il piano ontologico, si scopre che la fotografia è antropologicamente connessa alla morte. Sul valore cultuale originario dei ritratti fotografici nel ricordo dei cari defunti si è soffermato Benjamin, sottolineando come l’impiego rituale abbia rappresentato un ultimo baluardo contro la mancanza di autenticità della riproduzione tecnica (Benjamin [1935] 2011, 14-15). E anche Barthes, dal canto suo, ha trovato opportuno ricondurre l’origine della fotografia non alla pittura, bensì al teatro, di cui i ritratti hanno ereditato, al di fuori del rito del culto dei morti e al di fuori della religione, il legame antropologico con la morte (Barthes [1980] 2003, 32-33, 93). Se le attrazioni mortuarie in cui sembrano convergere tutti gli elementi di una immagine fotografica – le figure ritratte, il supporto, gli stessi organi coinvolti nella percezione o nell’esecuzione dell’atto fotografico, l’occhio e il dito – fanno parte del background teorico di matrice anche barthesiana, le sollecitazioni provenienti dal macrotesto di Pasolini invitano a chiedersi cosa accade quando, al di là delle possibili connotazioni semantiche e metaforiche, ad essere rappresentata è la morte stessa. L’opera a cui si fa riferimento, in questo caso, è il mediometraggio del 1963 La rabbia, costruito interamente attraverso il montaggio di materiali di repertorio che includono prevalentemente sequenze tratte dal cinegiornale “Mondo libero” (1951-1959), ma anche riproduzioni di fotografie e quadri, brani ricavati da altri cinegiornali e da film (tra cui Rasskazy o Lenine di Sergej Jutkevich, 1957) accompagnati da un commento fuori campo composto da parti in poesia e in prosa, interpretate rispettivamente da Giorgio Bassani e da Renato Guttuso.

Non è possibile soffermarsi in questa sede su una serie di studi che potrebbero efficacemente restituire la complessità e l’originalità dell’operazione compiuta da Pasolini, come l’accurata ricostruzione della genesi del film tratteggiata da Roberto Chiesi (Chiesi 2008; Chiesi 2009) o il contributo di Maria Rizzarelli (Rizzarelli 2017), dove vengono messe in luce le affinità tra la sintassi della Rabbia e le strategie retoriche proprie della poesia, soprattutto nella sequenza dedicata a Marilyn Monroe. Ciò che si tenterà di osservare, tuttavia, sulla scorta di un lavoro di qualche anno fa di cui questo articolo costituisce una forma rielaborata, sono i frammenti fotografici che, nel fluire delle immagini in movimento, determinano una momentanea interruzione e raccolgono una valenza simbolica tale da distinguerli dalle sequenze filmate.

A tal proposito, un brano esemplificativo è quello in cui si svolge una narrazione visiva della rivolta d’Ungheria. Una parte della sezione presa in esame si sviluppa in movimento e riprende scene di carattere simbolico o istituzionale, come l’eliminazione degli stemmi, segni dell’occupazione straniera, dalle bandiere e dalle uniformi, o le strette di mano tra il ministro delle difesa austriaco e i doganieri passati dalla parte antirussa. Ma la prima delle tre sequenze che compongono questo segmento del film si basa unicamente sulla successione di fotografie: alle immagini dell’invasione dell’Armata Rossa a Budapest, terribile violenza sul corpo della città, si alternano le foto di cadaveri seviziati. Come accompagnamento sonoro si odono soltanto le note dolorose, tristi, luttuose dell’Adagio in Sol minore di Tomaso Albinoni. Di fronte all’orrore, anche la poesia arretra e nell’attimo in cui fa il suo ingresso nella pellicola, sopra le immagini filmate della guerra civile a Budapest che seguono le fotografie, assume anch’essa la cadenza di un lamento funebre, abolendo il frastuono dell’informazione ufficiale in una pregnante anafora:

Neri inverni d’Ungheria:

è scoppiata la Controrivoluzione.

Nere città d’Ungheria:

i fratelli bianchi uccidono.

Neri ricordi d’Ungheria:

i fratelli borghesi non perdonano.

Nera pace d’Ungheria:

chiedono sangue per le colpe di Stalin.

Nero sole d’Ungheria:

le colpe di Stalin sono le nostre colpe (Pasolini [1962-1963] 2001, 368).

Analoghe al brano menzionato sono le sequenze sulla Rivoluzione cubana, poste dopo il racconto della liberazione di alcuni Stati africani (la Tunisia, il Tanganica, il Togo). In questa parte del film, dai toni festanti delle celebrazioni pubbliche africane si passa ai sorrisi di ragazzini cubani entusiasti per la vittoria raggiunta. I versi del commento supportano il gaio dinamismo della sequenza – “Gioia dopo gioia, / vittoria dopo vittoria! // Gente di colore, / Cuba è libera” (Pasolini [1962-1963] 2001, 373) – salvo cedere poi il posto ad una sottile ambiguità. Immediatamente dopo, infatti, ecco comparire le immagini, sempre in movimento, dei prigionieri cubani; sono volti cupi, segnati da una tetra rassegnazione, sui quali si accorda un commento che fa da controcanto all’ilarità delle immagini precedenti:

La vittoria costerà lacrime e sangue.

I fratelli sono come bestie di altre epoche.

LA VITTORIA costerà ingiustizia.

I fratelli, nella loro ferocia, innocenti (Pasolini [1962-1963] 2001, 374).

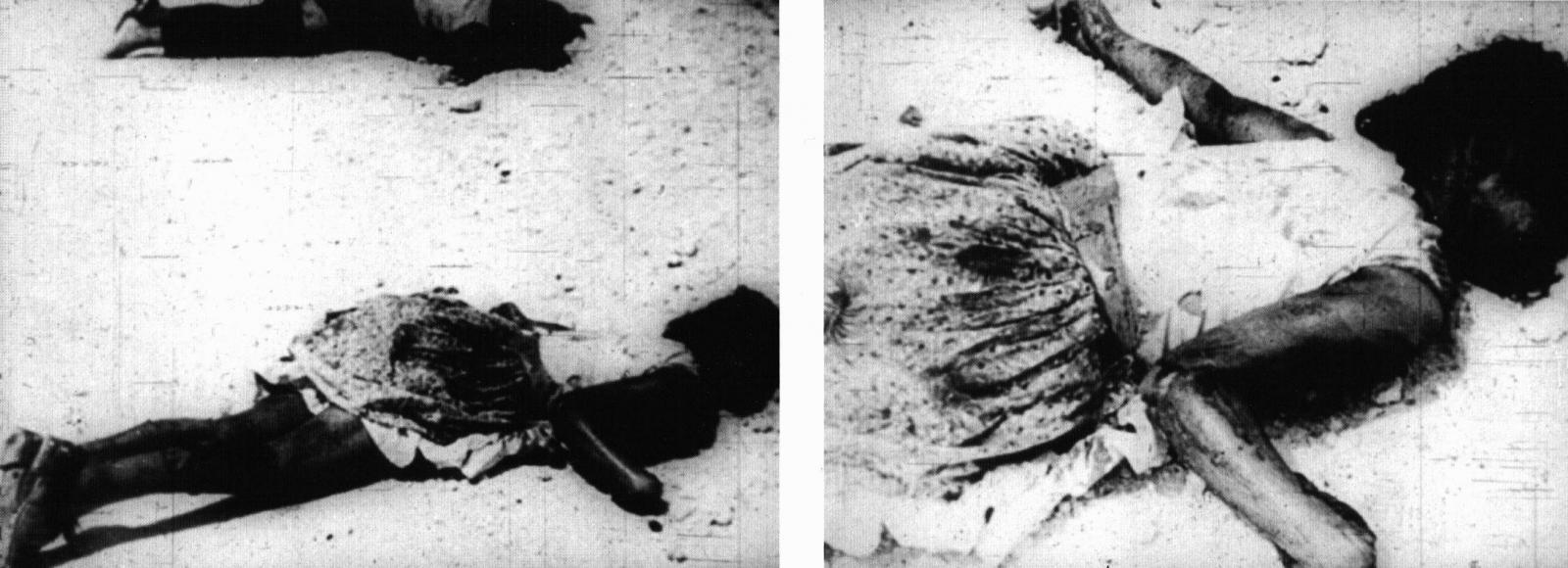

Il testo verbale e quello visivo di questa parte, dunque, sembrano muoversi all’unisono verso un progressivo disvelamento della pura realtà che giace al fondo di ogni conflitto, nascosta dietro i resoconti adulterati dell’informazione convenzionale. La demistificazione degli inganni storici e politici culmina nelle fotografie dei corpi di civili uccisi e abbandonati sulle strade di Cuba. Con dissacrante democrazia, le immagini mostrano anche cadaveri di ragazzini e quello di una donna: in corrispondenza di questo efferato livellamento ritorna l’Adagio dell’Albinoni, che codifica la morte, quella degli umili “che non fanno la Storia ma la subiscono” (Chiesi 2009, 25). Il commento, ancora una volta, non si sovrappone alle fotografie, ma le segue di pochi secondi, raccogliendo la loro valenza funebre. La voce della poesia accompagna le immagini filmate dei funerali cubani, allontanandosi dalle celebrazioni che avevano aperto il brano:

Ora Cuba è nel mondo:

nei testi d’Europa e d’America

si spiega il senso del morire a Cuba.

Una spiegazione feroce,

che solo la pietà può rendere umana

nella luce del pianto, il morire a Cuba (Pasolini [1962-1963] 2001, 375).

Così come il testo poetico è caratterizzato da sottili varianti tra una strofa e l’altra, allo stesso modo ne La rabbia si trovano le varianti di una medesima immagine, quella della morte brutale e anonima.

2 | La rabbia (1963)

3 | La rabbia (1963)

Riflettendo proprio sulla tematizzazione fotografica della morte, in un passo de La camera chiara Roland Barthes, rapito com’è dalla ricerca del punctum, di quel particolare che ferisce l’osservatore, liquida la questione:

Volendo obbligarmi a commentare le foto d’un reportage sui “casi urgenti”, io straccio le note man mano che le scrivo. Come! Non c’è niente da dire sulla morte, sul suicidio, sulla ferita, sull’incidente? No. Non ho niente da dire su quelle foto in cui vedo camici bianchi, lettighe, corpi stesi per terra, vetri rotti, ecc. Se solo ci fosse uno sguardo, lo sguardo di un soggetto, se solo qualcuno, nella foto, mi guardasse! (Barthes [1980] 2003, 111).

Ma ricercando a ritroso degli accenni riguardanti la categoria di immagini prese in esame, ci si rende conto di come gli studi di Barthes possano ancora una volta costituire una guida all’interpretazione delle opere di Pasolini ‘compromesse’ con il linguaggio fotografico. Nel citato saggio barthesiano sul Messaggio fotografico emerge infatti una precisa attribuzione: la fotografia traumatica, in cui rientrano anche le morti violente, ritrova il suo specifico nella pura denotazione. La società, spiega il semiologo francese, attraverso i processi di connotazione (tra cui il linguaggio pubblicitario) codifica dei significati che hanno lo scopo di moderare e di orientare la percezione. La società blocca la libertà di interpretazione esercitando sulle immagini un controllo culturale. Fuori da questa attività istituzionale, nel dominio di una disarmante referenzialità, si collocano le fotografie oggetto del nostro interesse:

La fotografia traumatica (incendi, naufragi, catastrofi, morti violente, colte “dal vivo”) è quella su cui non vi è nulla da dire: la foto-choc è, per la sua struttura, insignificante: nessun valore, nessun sapere, al limite nessuna categorizzazione verbale può aver presa sul processo istituzionale della significazione. Si potrebbe immaginare una sorta di legge: più il trauma è diretto, più la connotazione è difficile (Barthes [1961, 1982] 2001, 21).

La sospensione della parola, riscontrata anche nel film di Pasolini, si aggiunge all’identificazione della rappresentazione visiva della morte con un significante assoluto, pieno del suo esserci. Non si tratta di un significato inspiegabile, ma così evidente nella sua manifestazione concreta e reale da rendere vano ogni tentativo di spiegazione, ogni stratificazione interpretativa e mistificante. Sulla base delle riflessioni di Barthes, appare evidente come di fronte alle immagini che raffigurano una tematizzazione della morte ci si imbatta in una sorta di interdizione, che nella Rabbia viene potenziata dall’atrocità delle circostanze mostrate e dalla collocazione metaforica delle fotografie. Si tratta di immagini situate fuori dalla Storia (come i corpi che esse ritraggono), ma pregnanti nella loro manifestazione visiva di un eterno conflitto, quello tra dominatori e dominati. Dal punto di vista strutturale, dunque, al diverso statuto delle immagini fisse e delle sequenze in movimento contenute nella Rabbia sembra corrispondere uno scarto contenutistico: alla falsità delle coperture ideologiche, siano esse di stampo rivoluzionario o coloniale, fa da pendant la coincidenza – realizzata tanto attraverso una trasfigurazione lirica delle fotografie quanto in virtù della loro inevitabile adesione al referente – di nuda verità e realtà; coincidenza di cui gli esclusi dalla Storia e dalla cronaca si ergono a testimonianza.

La gioia del ricordo

Nel saggio contenuto in Empirismo eretico in cui Pasolini traccia una tassonomia del Codice dei codici, ovvero della realtà come primo linguaggio umano identificabile con l’azione stessa, lo scrittore definisce il “Codice della realtà fotografata” come “lo sforzo estremo del testimone che cerca di ricordare il particolare di un’azione a cui ha assistito senza parteciparvi” (Pasolini [1972] 1999, 1637). Nella concezione di Pasolini, dunque, la fotografia rappresenta una regressione verso un archetipo elementare, la memoria, ed è ricalcata sull’atto stesso del ricordare, sullo ‘sforzo’ che produce la comparsa di un’immagine mentale, il particolare (il frammento) di un’azione cui si assiste in veste di osservatori.

Uno sguardo a ritroso sulla produzione di Pasolini rivela un’affascinante corrispondenza con quanto riferito in Empirismo eretico ed esorta addirittura al recupero di un racconto giovanile del 1946, dal titolo Un mio sogno. All’interno del testo, l’intima autoanalisi prende la forma di un sogno ambientato in un sobborgo deserto; sul ponte di un torrente l’io narrante, sospeso tra un inquietante senso di eternità e la percezione di una città in fondo familiare, rivolge lo sguardo verso l’acqua, in una posa che, sotto il segno di Narciso, rievoca un gesto frequente compiuto dall’io lirico di quegli anni: “Allora distolsi lo sguardo da quella città, e mi chinai sul torrentello. Subito un pensiero trafisse il mio essere. Mi parve di capire (o ricordare?) ‘qualcosa’”. È a partire dai passi in cui si descrive la formazione del ricordo che il linguaggio assume poi una significativa carica metaforica:

Per quanto guardassi, quel lampo, quella gioia illimitata non si ripeté, essendosi dissolta, e quasi rifugiata in una dimensione della mia memoria che mi faceva assolutamente impossibile riesplorare. Ma volli sforzarmi, e ricostruendo ogni sensazione, ogni nesso, ogni minimo legame, cercai di tornare a quell’attimo di luce che mi aveva così emozionato. La fatica era estenuante, quasi insopportabile; tuttavia, dopo un disumano lavoro, fatto più per disperazione che per speranza, riuscii a provare un altro simile istante di chiarore, un po’ più scialbo del primo, ma ora ne ritenni impressa nei sensi l’origine. Questa era una specie di inesprimibile rapporto tra i cocci, l’odore nauseante e l’azzurrino dell’acqua… Così, scoperta la causa della mia emozione, la potei provocare più volte, e analizzarla (Pasolini [1946, 1993] 1998, 1303-1304).

La reminiscenza verrà chiarita poche righe dopo, quando l’io narrante ricorda di essersi recato in quel luogo, in un tempo antico e indefinito, con il padre. Ma non è tanto il clima edipico che accompagna l’edificazione autobiografica dell’autore a catturare, in questa sede, l’interesse, quanto la presenza, nel brano citato, di lemmi ascrivibili al campo semantico della fotografia. I termini metaforici che rinviano all’azione del flash (lampo, attimo di luce, istante di chiarore) si affiancano, infatti, a quelli riconducibili al procedimento fotografico (il ricordo si ‘imprime’ nella memoria e può venire ‘provocato più volte’).

Nel cuore degli anni ‘40, quando Pasolini è ancora lontano anche dalle prime collaborazione cinematografiche, è probabile che l’impiego di un tale linguaggio derivi da un filtro letterario, ossia da quella Recherche a cui Proust ha affidato con esemplare compattezza l’evoluzione privata del soggetto e il recupero memoriale. Ed è proprio il principio della memoria involontaria – si pensi alla “gioia violenta” di Marcel associata dalla voce narrante al ricordo d’infanzia scaturito dal sapore del “cucchiaino di tè” e dal “pezzetto di maddalena” (Proust [1913-1927] 2008, 35) – a offrire un anello di congiunzione tra la sperimentazione pasoliniana della fotografia e le postille intellettuali ed emotive consegnate da Barthes alla seconda parte della Camera chiara. In quella sezione dell’opera dell’autore francese, il crescendo argomentativo che porta all’individuazione del ‘noema’, dell’essenza della fotografia – sintetizzato dall’espressione ‘è stato’, che allude all’impossibilità di negare che l’oggetto ritratto sia stato effettivamente posto di fronte all’obiettivo – passa attraverso il resoconto della ricerca di una fotografia della madre, da poco scomparsa, in cui l’autore potesse riconoscere “l’essenza della sua identità” (Barthes [1980] 2003, 68). Tra le fonti dichiarate che mostrano le direzioni di volta in volta intraprese da tale ricerca affiorano i volumi della Recherche, insieme a passaggi che racchiudono in fulminee citazioni le suggestioni della memoria, il senso di perdita, le potenzialità rivelatrici dell’immagine fotografica. Così accade, ad esempio, nel momento in cui l’autore inizia a riordinare le fotografie della madre e dichiara:

Non speravo di “ritrovarla”, non mi aspettavo nulla da “certe fotografie d’una persona, guardando le quali ci par di ricordarla meno bene di quando ci accontentiamo di pensarla” (Proust) (Barthes [1980] 2003, 68).

O ancora, nell’attimo in cui, nella foto della madre ripresa da bambina al Giardino d’inverno, Barthes riconosce e ritrova la figura amata: “Per una volta” afferma “la fotografia mi dava una sensazione sicura quanto il ricordo, come quella che provò Proust allorché, chinandosi un giorno per togliersi le scarpe, scorse all’improvviso nella sua memoria il vero volto di sua nonna, di cui per la prima volta […] io ritrovavo, in un ricordo pieno e involontario, la realtà viva” (Barthes [1980] 2003, 70).

Come la dimensione mortuaria, anche il connubio tra fotografia e memoria si pone, dunque, quale elemento costitutivo sia di un’indagine intorno alle ibridazioni tra letteratura e linguaggio fotografico – con un’occorrenza tematica, formale e teorica elevatissima lungo il Novecento – sia del dialogo tra il poeta-regista e Barthes. La comune radice proustiana, già individuata da Bazzocchi in riferimento al “meccanismo memoriale e immaginativo” messo in moto da Pasolini (Bazzocchi 2015, IX), si presta ad essere letta come un’ulteriore tessera nel mosaico delle relazioni che, tra le vite e le opere dei due autori, disegnano una mappa articolata di commenti, riletture, conversazioni ‘a distanza’; una tessera che si potrà probabilmente scoprire passibile di nuove verifiche e di fertili colloqui.

Riferimenti bibliografici

- Barthes [1963] 1966-1967

R. Barthes, Cinema metaforico e cinema metonimico, intervista a cura di M. Delahaye e J. Rivette, “Cahiers du cinéma”, 147 (1963), ora in “Cinema e Film”, 1 (1966-1967), 9-14. - Barthes [1976] 1994

R. Barthes, Sade-Pasolini, “Le Monde”, 16 giugno 1976, ora in Id., Sul cinema, a cura di S. Toffetti, Genova 1994, 159. - Barthes [1961, 1982] 2001

R. Barthes, Il messaggio fotografico, “Communications”, (1961), ora in L’ovvio e l’ottuso. Saggi critici III [L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris 1982], traduzione di C. Benincasa, G. Bottiroli, G.P. Caprettini, D. De Agostini, L. Lonzi, G. Mariotti, Torino 2001. - Barthes [1980] 2003

R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia [La chambre claire. Note sur la photographie, Paris 1980], traduzione di R. Guidieri, Torino 2003. - Bazzocchi 2015

M.A. Bazzocchi, Attraverso un diaframma luminoso, in C. Pontillo, Di luce e morte. Pier Paolo Pasolini e la fotografia, Lentini (SR) 2015, VII-XII. - Benjamin [1935] 2011

W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica [Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 1935], traduzione di E. Filippini, Torino 2011. - Chiesi 2008

R. Chiesi, Il mosaico elegiaco di Pasolini, “Cineforum”, 478 (2008), 43-49. - Chiesi 2009

R. Chiesi, Il ‘corpo’ tormentato de La Rabbia. La genesi del progetto, la ‘normalizzazione’ del 1963, l’ipotesi di ricostruzione del 2008, “Studi Pasoliniani”, 3 (2009), 13-26. - Joubert-Laurencin 2007

H. Joubert-Laurencin, Pasolini-Barthes: engagement et suspension de sens, “Studi pasoliniani”, 1 (2007), 55-67. - Luglio [2012] 2021

D. Luglio, Pasolini e il “vaccino” di Barthes, in S. Casi, A. Felice e G. Guccini (a cura di), Pasolini e il teatro [2012], Venezia 2021, 230-240. - Pasolini [1946, 1993] 1998

P.P. Pasolini, Un mio sogno, “Libertà”, 1946, poi in Un paese di temporali e di primule, a cura di N. Naldini, Parma 1993, ora in Id., Romanzi e racconti. 1946-1961, a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano 1998, 1302-1304. - Pasolini [1962-1963] 2001

P.P. Pasolini, La rabbia, sceneggiatura inedita, 1962-1963, ora in Id., Per il cinema, a cura di W. Siti e F. Zabagli, 2 voll., Milano 2001, vol. I, 353-404. - Pasolini [1966, 1972] 1999

P.P. Pasolini, La fine dell’avanguardia (appunti per una frase di Goldmann, per due versi di un testo d’avanguardia, e per un’intervista di Barthes), “Nuovi Argomenti”, 3-4 (1966), poi in Empirismo eretico, Milano 1972, ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, 2 voll., Milano 2008, vol. I, 1400-1428. - Pasolini [1972] 1999

P.P. Pasolini, Tabella, in Empirismo eretico, Milano 1972, ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano 1999, vol. I, 1633-1639. - Pasolini [1974] 1999

P.P. Pasolini, La luce di Caravaggio [inedito, 1974], ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano 1999, vol. II, 2672-2674. - Proust [1913-1927] 2008

M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto [À la recherche du temps perdu, Paris 1913-1927], a cura di M. Bongiovanni Bertini, Torino 2008. - Rizzarelli 2017

M. Rizzarelli, Una rabbia “non catalogabile”. Pasolini e il montaggio di poesia, “La Rivista di Engramma”, 150 (2017), 379-392. - Tricomi 2000

A. Tricomi, Con Barthes, contro Barthes. Pasolini e il romanzo, “Il Ponte”, 1 (2000), 133-138.

English abstract

The relationship between Pier Paolo Pasolini and Roland Barthes has been characterized by encounters and reciprocal readings – in the literary, cinematographic and theatrical fields – documented also by some critical studies. Tracing the contacts between the two authors or the possible influences of the French semiologist’s theses on the poet-director’s production, however, finds no dialectical comparisons about photography. Yet, Barthes’s considerations on the photographic image can offer valid interpretations of some of Pasolini’s works that are open to interference with photographic language. Based not so much on biographical information or evident intertextual references, but on the adoption of a critical perspective, the article therefore proposes a possible application of Barthes’s theoretical thesis on photography to Pasolini’s works whose thematic and formal choices are related to the photographic code, in particular the short story Un mio sogno (1946), the movie La rabbia (1963) an the essay La luce di Caravaggio (1974).

keywords | literature, photography, Pier Paolo Pasolini, Roland Barthes, La rabbia, La luce di Caravaggio, Un mio sogno

Per citare questo articolo/ To cite this article: Corinne Pontillo, Pier Paolo Pasolini e Roland Barthes. Tracce fotografiche di un dialogo mancato, “La Rivista di Engramma” n. 181, maggio 2021, pp. 223-237. | PDF dell’articolo