In uno studio intitolato The Resurrection of Oscar Wilde. A Cultural Afterlife, Julia Wood nota come, sebbene l’autore di The Picture of Dorian Gray abbia sempre destato fascino e interesse, “it has been since the mid-1990s that there has been a revaluation of Wilde’s cultural legacy, as well as a re-examination of public feeling towards him” (Wood 2007, 8). Nella seconda metà degli anni Novanta sono stati infatti organizzati una molteplicità di eventi, pubblicati libri, film e album musicali per commemorare il centenario della morte di Wilde, nonché momenti centrali di una vicenda esistenziale che, a cavallo tra due millenni, doveva assumere sempre più il senso di un paradigma di alterità, differenza e resistenza all’ordine del discorso; un paradigma da riprodurre e mettere in scena in una molteplicità di contesti diversi.

È interessante notare, in questo senso, come nel suo celebre film del 1998 Velvet Goldmine Todd Haynes riesca a stabilire un rapporto molto stretto tra Wilde e la cultura pop, offrendo agli spettatori due tipologie di performance wildiana: quella di un giovanissimo Wilde e quella di alcuni personaggi maschili che mettono in scena il paradigma identitario wildiano all’interno di una rete piuttosto complessa di rapporti. Nel suo film, Haynes analizza, attraverso lo sguardo del protagonista Arthur Stuart, un momento estremamente rilevante nell’ambito della cultura postmoderna, ovvero il fenomeno del glam rock, emerso in Inghilterra nei primissimi anni Settanta, ponendo particolare enfasi sull’aspetto che più di ogni altro aveva caratterizzato quell’esperienza, vale a dire il gender bending. Nelle loro apparizioni dal vivo i glamsters – artisti come Marc Bolan, Bowie, Roxy Music, Suzi Quatro e Gary Glitter – erano in grado, attraverso l’utilizzo di segni visivi, quali trucco, platform shoes e abiti glitter, di costruire un’identità di genere assolutamente ibrida che si poneva in netto contrasto con il machismo di certi performer della seconda metà degli anni Sessanta; si pensi in particolare a Jimi Hendrix e ad altri artisti legati alla counterculture americana (Auslander 2006). Per la cultura glam era fondamentale porre l’accento sul processo stesso di costruzione dell’identità dell’artista e sul concetto di artificio, di maschera (in senso wildiano), contro l’idea di una identità assunta come naturale, e dunque come normale e normativa.

Sin dalle prime sequenze del film, Haynes riesce a riscrivere Wilde in termini di icona pop postmoderna: la narrazione filmica ha infatti inizio con la nascita di Wilde a Dublino nel 1854. È importante notare come nel lungometraggio Wilde faccia il suo ingresso sulla terra mediante una navicella spaziale; qui il regista fa riferimento sia alla sensibilità ‘aliena’ di Wilde rispetto al panorama culturale tardo vittoriano, sia ad un mondo, quello dello spazio, carissimo, come si vedrà, alla poetica del primo Bowie, della cui vicenda Velvet Goldmine rappresenta, attraverso la figura di Brian Slade, una riscrittura; infatti, va sottolineato, come, dinanzi al rifiuto di Bowie di offrire la propria esperienza e le sue canzoni come materiale su cui costruire il film, Haynes riscriverà l’intera vicenda bowiana in termini di quella di Slade.

1 | Jonathan Rhys Meyers interpreta Brian Slade in Velvet Goldmine di Todd Haynes (USA, UK 1998).

Nella sequenza successiva a quella della discesa di Wilde sulla terra, ci ritroviamo in una scuola vittoriana dove alcuni studenti annunciano al loro maestro ciò che piacerebbe fare loro da grandi e in cui il piccolo Wilde dichiara di voler diventare “a pop idol”. Dietro lo stupore generato dall'enunciazione del giovane Wilde – che ci dice di volersi ‘costruire’ in termini di icona pop – si nasconde, tra l'altro, una storia di sovversione dell’idea stessa di funzionalità. L’enunciazione del giovane Wilde mette in scena un complesso esercizio dialogico; se è vero che Wilde non pronunciò mai queste parole, è altrettanto vero che fu un giovanissimo David Jones a pronunciarle. Il film presenta dunque due tipologie di performance o riproduzione wildiana: quella del giovane attore che pronuncia le parole citate e quella degli altri personaggi – Brian Slade, Curt Wild (figura con cui Haynes rende omaggio a Iggy Pop e Lou Reed), Arthur Stuart – che possono essere definiti, per citare il Foster di Maurice, “of the Wilde sort”.

Come per molte star del glam, Londra divenne il palcoscenico dove Wilde decise di mettere in scena la sua performance più importante, ovvero Oscar Wilde; di qui la grande attenzione assegnata dall’artista alla sua immagine e quindi alla costruzione di questa sia in termini visivi, che verbali. Wilde era in grado di “parlare con frasi perfette, come se le avesse tutte scritte faticosamente durante la notte, e tuttavia tutte spontanee” (W.B. Yeats in D’Amico 1999, 7). Inoltre, l’aspetto del dandy, l’uso del fiore all’occhiello, gli abiti in velluto, l’amore per il bello, ne avevano fatto un attore unico di quella società. Si può dire che, in questo, Wilde fu in un certo senso il padre del pop inteso come spazio artistico in cui è proprio l’immagine a diventare trampolino di lancio verso il successo. Per Bracewell (1997) Wilde rappresenta la prima “pop star of the century”, un’icona culturale che mise tutto il suo genio nella vita e solo il suo talento nelle opere, nel disperato tentativo di tradurre la vita in un’opera d’arte.

L’iconicità di Wilde implica in realtà una doppia articolazione, nutrita da un complesso dialogismo in cui passato e presente si interrogano a vicenda. Se è vero che Wilde divenne nella sua epoca “the most self-conscious marketer of his own image” (Kaye 2004, 193), è anche vero che, come molte pop star contemporanee, egli costruì accuratamente il suo status all'interno della società, con l’intenzione ben precisa di vendersi, ossia di tradurre la sua arte e la sua vita in successo economico. Come si è visto, l’iconicità di Wilde ha a che fare anche con l’after-life dell'autore. Secondo l’OED un’icona culturale “is a person or thing regarded as a representative symbol or as worthy of veneration” (1999, 704). C’è senz’altro qualcosa di religioso nell’iconocità di Wilde che spinge i suoi ammiratori postmoderni a venerarne l’immagine; si può infatti parlare di un culto wildiano: le sue immagini e i suoi epigrammi sono dappertutto, su T-shirt, copertine di album musicali, poster, ecc. È interessante notare come nel De Profundis Wilde, oltre a definirsi “a man who stood in symbolic relations to the art and culture of [his] age” (2003, 1017), metta la sua vicenda in stretto rapporto con quella di Cristo; tra l'altro Terry Eagleton intitolerà una sua opera, incentrata sulla vita di Wilde, Saint Oscar (1997), titolo che fa riferimento a una tendenza nei gay studies e nella cultura gay in genere a considerare Wilde il primo vero martire omosessuale della storia.

Se è vero che sin dall’epoca in cui frequentò il Magdalen College di Oxford – e soprattutto nei suoi primi anni a Londra (in cui si riscrisse in quanto “professor of aesthetics”) – Wilde cercò di costruire la sua immagine al fine di tradursi in una celebrità (Rojek 2001), è anche vero che egli divenne una celebrità globale soltanto durante il suo tour degli Stati Uniti del 1882; come molte pop star contemporanee, comprese che al fine di diventare una vera e propria celebrità sarebbe stato indispensabile sfondare in America. L'opportunità gli fu offerta dal grande successo dell'operetta, Patience or Bunthorne’s Bride (1881) di Gilbert e Sullivan, incentrata sulla figura dell'esteta Bunthorne. Richard D’Oly Carte, il produttore dello show, offrì a Wilde l'opportunità di tenere delle lectures al fine di offrire al pubblico americano la possibilità di vedere un esteta in carne ed ossa, qualcosa di simile, in breve, a ciò che accadde a pop star inglesi quali lo stesso Bowie nei primi anni Settanta, quando intrapresero lunghi tour americani al fine di promuovere i loro album. È interessante notare come Wilde decise di legare il proprio nome non all’opera, in quanto espressione di una cultura alta, ma all’operetta, in quanto forma di intrattenimento popolare. In America, Wilde tenne celebri conferenze, tra cui The English Renaissance of Art e The Decorative Arts, e furono scattate centinaia di foto di Wilde nelle sue pose da esteta, tra cui i celebri scatti di Napoleon Sarony che colgono perfettamente il look wildiano e la capacità di self-promotion propria dello scrittore. Al suo arrivo a New York un ispettore della dogana gli chiese se avesse qualcosa da dichiarare e Wilde gli rispose con uno dei suoi epigrammi più celebri: “I have nothing to declare except my genius”, una formulazione verbale che testimonia le sue straordinarie capacità conversative e linguistiche; tra l'altro, come nota Waldrep, nel tentativo di trascrivere il suo stile unico di lecturing, un giornalista americano si spinse fino al punto di creare un sistema di segni diacritici per rappresentare le pause e le inflessioni elaborate che Wilde utilizzava per manipolare il suo pubblico (Waldrep 2004, 66).

Wilde pensava la sua lingua come se fosse musica, egli era un grande improvvisatore consapevole che la società non è altro che un fare musica insieme (Schutz 1976). In questa sua performance musicale – in cui confondeva generi diversi del discorso – la forma diventava più rilevante del contenuto. Gli epigrammi wildiani, che l’autore pronunciava nella vita quotidiana con la stessa posa ed eleganza dei personaggi delle sue opere, rappresentavano per certi versi delle melodie, dei temi sui quali Wilde improvvisava in diversi contesti sociali. Un aspetto centrale della 'scrittura' di Wilde è dunque il suono, la musica, la scrittura in sé, in senso infunzionale. Non deve dunque meravigliare se sarà proprio la musica, e in particolare il pop, a rappresentare il linguaggio che meglio saprà riscrivere la sua vicenda.

Oggi la vita di Wilde – come ha notato di recente Frenkel – “reads like the greatest of his works” (Frenkel 2021, 9); Wilde fu infatti autore, attore e regista di se stesso in quel play affascinante e complesso che divenne la sua vicenda personale. Egli aveva un senso drammatico della vita, la sua era un'interiorità fortemente dialogizzata in cui, come in un'opera teatrale, persone diverse non fanno che parlare tra loro senza mai chiudersi in un’identità fissa e immutabile. Non a caso fu proprio il teatro – spazio in cui la letteratura va in scena, traducendosi in fonte d’intrattenimento per il pubblico – a conferirgli fama e celebrità letteraria. L’opera di maggior successo di Wilde fu senz’altro The Importance of Being Earnest (1895) che in un certo senso – con il suo focus particolare su maschere, identità doppie e inversioni di genere – riflette l’idea di Wilde come opera vivente. A partire dal suo stesso titolo la commedia fa riferimento al concetto di performance, all’importanza di essere, di mettere in scena un’identità specifica in un dato contesto. Quest’ultima è in realtà una condizione permanente, ciascuno di noi è composto dalle differenze, dai diversi ruoli che mette in scena ogni giorno; in questo senso il play eccede la pagina e il palcoscenico; l'importanza di chiamarsi Ernesto si traduce così nell' importanza di chiamarsi Oscar che diventa simbolo della vita come teatro e di un approccio ironico all'identità. Secondo Waldrep la commedia, come del resto le opere scritte durante o immediatamente dopo la prigionia, ha una funzione ben precisa nella misura in cui diventa espressione dell’interesse di Wilde nello scoprire le possibilità nascoste in se stesso:

If Dorian Gray represented in the characters of Basil, Harry and Dorian – the splitting of his consciousness into three separate versions of himself, then Earnest carries his self into the arena of pure concept. It represents a world where queer space is not merely hinted but explicitly defined (Waldrep 2004, 60).

È importante sottolineare come la queerness che nutre la vicenda di Earnest e indirettamente di Wilde è stata troppo spesso semplificata. La storia, secondo alcuni, rimanda a una chiara politica omosessuale. Sloan nota come sia Jack che Algernoon fingano di essere Ernesto al fine di continuare a condurre una doppia vita:

Jack and Algernoon both pretend to be Earnest in order to maintain a double life. Algernoon’s special term for this - ‘Bunburying’ – has also been credited as another coded word for homosexual desire, a play on the slang word ‘bun’ for ‘buttocks’ (Sloan 2003, 118).

Pur prescindendo da letture di questo tipo, è necessario sottolineare come la rilevanza dell’ultima commedia wildiana risieda nella sovversione e per certi versi nella parodia dell'approccio al genere e alla sessualità tipici del Vittorianesimo, una sovversione che può essere esemplificata dal personaggio di Gwendoleen che agisce contro ogni norma di comportamento femminile. In breve, “Earnest is a performance about performance” ed è solo mettendo in scena un genere – o una sessualità – che si può, attraverso l’uso delle maschere e del linguaggio, iniziare a manipolare e cambiare lo status quo (Waldrep 2004, 59).

In questo senso, un aspetto centrale nel discorso wildiano, è senz’altro da identificare nella complessa performance di una mascolinità altra che si andava a porre in netto contrasto con la mascolinità normativa del suo tempo. Si è parlato spesso del Wilde martire gay e si è fatto coincidere l’avvento di una omosessualità pubblica con lo svolgimento dei famosi processi alla fine dei quali Wilde fu condannato a due anni di lavori forzati. In realtà, quello di Wilde fu un tentativo di costruire un discorso alternativo nella e sulla mascolinità in grado di operare una sovversione parodica della mascolinità imperiale dominante in età vittoriana, esemplificata, come nota John Beynon (2002), da Eugene Sandow, autore di manuali sul physical training. Wilde fu cultore della sua immagine, eccellente conversatore, uomo affascinante, witty, un uomo libero dalla morale. Questi ed altri aspetti, secondo Alan Sinfield (1994), non erano percepiti dai contemporanei di Wilde come elementi che rimandavano all’omosessualità, ma piuttosto come segni di una certa “effiminacy”, termine che all’epoca di Wilde non implicava essere “womanish”, ovvero desiderare altri uomini, ma piuttosto trascorrere molto tempo in compagnia di donne. La vicinanza di Wilde al genere femminile si manifestava non solo nell’esercizio di un’effeminatezza nutrita ad esempio dalla sua ossessione per la moda e per l’interior design, o dal suo personale culto per star come Sarah Bernhardt o Lillie Langtry, ma anche dal suo sentirsi a proprio agio in ambienti femminili, al punto che Stetz (2001) parla di un Wilde “bi-social”, in grado cioè di muoversi con estrema disinvoltura tra spazi maschili (università, uffici, club) e femminili (salotti). In breve, la preziosa legacy di Wilde è data proprio dalla sua liminalità, dalla sua capacità di non schierarsi mai apertamente, di rifiutare ogni posizione che si ponga come unica ed esclusiva, ossia nella sua capacità di conciliare realtà opposte, persino contradditorie.

Come sottolinea Joseph Bristow nella prefazione ad un fortunato volume da lui curato, dal titolo Oscar Wilde and Modern Culture. The Making of a Legend:

Although [Wilde] expired a month before the beginning of the century that eagerly embraced his controversial legacy, Wilde’s achievements – ones that regularly unsettled some of his more conservative-minded contemporaries – would prove to be sources of inspiration for such diverse developments as franker depiction of marital discord on the English stage, campaigns for homosexual rights, the emergence of the culture of celebrity, critical methodologies that champion “the birth of the reader”, and modern obsessions with the figure of the beautiful, though fatal young man (Bristow 2008, xii).

A cavallo tra ventesimo e ventunesimo secolo si assisterà, come si è detto, a una vera e propria ‘resurrezione’ di Wilde (Wood 2007) come testimoniato da film, plays e altre opere a lui ispirate; in particolare il suo approccio ironico all’idea stessa di identità – e in particolare all’identità di genere – pensata in termini di costruzione e performance diventerà, già a partire dagli anni Cinquanta, fonte di ispirazione per artisti quali Truman Capote, Andy Warhol, David Bowie, Morrissey e Gavin Friday in contesti quali musica, cinema e televisione, dimostrando come la forza dell' opera di Wilde risieda anche e soprattutto nella sua capacità di tradursi in linguaggi extraletterari.

È interessante notare come i primi due artisti – Capote e Warhol – siano entrambi americani e come fossero nella loro epoca delle global celebrities (come Wilde appunto), rappresentando in questo senso una ‘risposta’ tardiva, eppure estremamente affascinante e potente al seminale tour del 1882. Come osserva Waldrep, Truman Capote “as a talented journalist and in his performance of the role of serious writer […] paralleled Wilde in his use of self-promotion and the ability to sell himself” (Waldrep 2004, 79). L’autore di Breakfast at Tiffany era, come Wilde, uno straordinario conversatore, consapevole che “great conversationalists are in fact really monologists, and illustrated this principle via the televised talk show” (Waldrep 2004, 81). Come Wilde, Capote pensava al suo “self as theater”, come emerge del resto nella sua self-interview Nocturnal Turnings – inclusa nella sua raccolta Music for Chameleons (1980) – nella quale indaga a fondo i diversi aspetti della propria personalità: l’alcolista, il genio, il drogato, l’omosessuale secondo una modalità che ricorda il Wilde di De Profundis.

Wilde come è noto fu in grado, attraverso i suoi epigrammi, di trattare le cose superficiali come se fossero estremamente importanti e viceversa, al pari dell'inventore della pop art, ossia Andy Warhol, che basava molta della sua arte sulla serialità. Come nota inoltre Waldrep, “Warhol took Capote’s involvement with Wildean performance to a new level – beyond the self as star and into the concept of the self as media empire” (Waldrep 2004, 92-93). In questo senso, la Londra di Wilde può essere tradotta facilmente nella New York di Warhol; siamo ancora una volta dinanzi alla città come palcoscenico con Warhol a rivestire il ruolo di regista in quello script estremamente complesso e cangiante che fu la Factory, abitata da figure sfuggenti e estremamente affascinati quali Paul Morrissey, Nico e Lou Reed (della band The Velvet Underground).

Wilde the Irishman, sebbene rappresenti un’influenza importante sulla popular culture americana rimane in ambito postmoderno un fenomeno quintessentially English. Non è forse un caso che il celebre scrittore e attore inglese Stephen Fry abbia ricoperto il ruolo di Oscar nel film di Brian Gilbert Wilde del 1997, in una performance che fu in grado di eccedere lo schermo per diventare una reincarnazione visiva di Wilde per la fine degli anni Novanta. Come nota Wood, nei late 1990s:

The image of Stephen Fry became sufficiently associated with Wilde’s that the two figures were discussed in conjunction, as if they were the same person. In terms of the mourning urge, the substitute or surrogate Wilde, satiated the demand for an incarnation of Wilde. Fry, in fact, answered the need for a figure who could play Wilde, not merely on stage or in film, but continually, upon the stage of the centenary (Wood 2007, 105).

Pinching nota, tra l’altro, come “Fry is certainly as versatile as Wilde was: writing a short play (Latin! Or Tobacco and Boys), comedy, journalism and acting. That Fry played the part of Wilde is no surprise. They look uncanny similar, and Fry’s grace and style fits very well with the modern image of Oscar” (Pinching 2000). La performance filmica di Fry proponeva, tuttavia, un Wilde a tratti flat, privo della restlessness e del fascino profondamente decadente che avrebbe caratterizzato il Wilde di Rupert Everett nel bel film del 2018 The Happy Prince, in cui il regista-protagonista si concentra sugli ultimi anni di vita di Wilde in Francia e in Italia. Eppure, sarà proprio Fry in un breve articolo intitolato Playing Oscar – parlando della sua lunga ossessione per Wilde e di come si era preparato a recitare la parte di Oscar – a dichiarare come “Wilde’s courage lay not in his ‘alternative sexuality’ but in the freedom of his mind” (Fry 1997, xix). Questa “freedom of mind” è senz’altro una delle più importanti eredità che ci ha lasciato Wilde.

La musica, e in particolare la musica pop, sembra essere la modalità discorsiva in cui il paradigma performativo di Wilde e la sua “freedom of mind” risultano più facilmente traducibili. Lo scrittore anglo-irlandese i cui stessi discorsi erano, come abbiam visto, concepiti e enunciati come fossero pura musica – con le sue pause e intonazioni leggendarie – ha trovato in alcuni musicisti del ventesimo e del ventunesimo secolo i suoi discepoli più fedeli: dai Beatles, che inclusero l’immagine di Wilde nella celebre copertina creata da Peter Blake per Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), ai Rolling Stones, che nel video promo del loro brano We Love You rimisero letteralmente in scena i processi a Wilde, con Mick Jagger nel ruolo dello stesso Wilde, sino alla splendida riscrittura di The Ballad of the Reading Gaol – e del mondo Wilde in senso più ampio – a cura dell’irlandese Gavin Friday nel suo splendido album Each Man Kills the Thing He Loves (1989).

Abbiamo aperto la nostra discussione con il film di Todd Haynes che indaga in maniera obliqua il link tra Wilde e il glam rock e in particolare l’icona glam David Bowie, che secondo Waldrep:

[Bowie] represents contemporary culture as a heterogeneous expression of a performative self and acts as the ultimate type of Wilde in his ability to take Wilde’s permutations and transformations of self and fashion a career that is based completely on displaying and practicing this performative paradigm (Waldrep 2004, 105).

2 | David Bowie come Ziggy Stardust.

In questo senso, parlare della musica di Bowie come teatro, come gioco di maschere, significa in realtà tradurre il suo discorso artistico in una sorta di ‘dialogo tra dialoghi’, in cui la musica interroga altri linguaggi artistici e in cui l’immagine, la parola letteraria e il suono (musicale) si ridefiniscono a vicenda. Sin dagli inizi della sua carriera, negli anni della Swinging London, Bowie manifesterà – in una presa di posizione profondamente wildiana – la sua insofferenza rispetto alle pretese di autenticità del rock di quegli anni; la controcultura, tra l’altro, come osserva Auslander (2006), manifestava anche una sorta di sfiducia in tutto ciò che riconduceva alla dimensione visiva. Bowie – cognome scelto dal giovanissimo David Jones, quasi con la pretesa di mettere in scena un personaggio altro da sé – aspirava al contrario a “un’arte che avesse un peso simbolico dove potessero confluire il teatro e altre esperienze” (in Kureishi 1993, 226-227) e che potesse porsi come vero e proprio elogio dell’artificio, e del di-vertimento. Nel 1967 avvenne l’incontro seminale con Lindsay Kemp – autore di un importante adattamento di Salomé – che oltre a formare Bowie nell’ambito della danza, del teatro e del mimo lo introdusse alla cultura queer di quegli anni. La serietà decadente di Kemp spinse Bowie a costruire la propria carriera in termini di distacco ironico rispetto a ogni sua performance. In realtà, agli inizi della sua vicenda artistica, Bowie si nasconde dietro una maschera per trovarsi, in un certo senso, a suo agio. Egli aveva uno stile di recitazione basato su un’economia gestuale con cui riusciva a comunicare al suo pubblico che, in realtà, quello che stava facendo non era altro che recitare una parte, una performance da decostruire.

Un’altra influenza fondamentale sarà, oltre a Kemp, la filosofia e, soprattutto, lo stile orientale; come in Wilde, l’Oriente diventa possibilità di presentare l’androginia come una sorta di iperstilizzazione basata su fantasie trasgressive di esseri etero o bi-sessuali. Alcuni degli abiti di Ziggy Stardust erano stati creati da Yamamoto, mentre alcuni dei più bei scatti del periodo glam di Bowie sono firmati dal fotografo giapponese Masayoshi Sukita. Non va dimenticato che Bowie aveva lavorato per un breve periodo, nel 1964, in un’agenzia pubblicitaria londinese dove aveva imparato (con la vicenda della Society for the Prevention of Cruelty To Long-Haired Men da lui fondata in quell’anno) che lanciando una dichiarazione eclatante e costruendo un’immagine in cui convergessero e si confondessero il maschile e il femminile poteva catalizzare l’attenzione dei media. Nel suo periodo glam, Bowie comprese come il corpo vestito fosse in grado di scrivere il genere e per certi versi la sessualità. Il suo gender bending divenne liberatorio per un’intera generazione.

Quella di Bowie è una teatralità che è possibile definire in termini di narrazione alternativa della modernità, in cui, paradossalmente, sperimentazione avanguardistica e successo di massa coincidono. Bowie fu in grado di creare una nuova estetica per ogni nuovo album. Era in grado di muoversi da uno stile all’altro, fondendo (e rispondendo a) elementi molto diversi, articolando una sorta di teatro di influenze, fatto di voci che si parlano. La filosofia orientale lo aveva portato a considerare se stesso un vaso vuoto, da ridefinire ogni volta in modo diverso; va comunque detto che i Changes, ovvero le scelte e le trasformazioni, di Bowie erano molto spesso dettate anche dal mercato, altro aspetto che lo lega fortemente a Wilde.

Nella costruzione visiva delle sue maschere – da Ziggy Stardust al Sottile duca Bianco, da Pierrot all’artista mainstream in Let's Dance – un ruolo centrale fu giocato oltre che dalla fotografia anche dalla televisione e dal cinema; è opportuno qui ricordare oltre alle apparizioni a Top of the Pops e al film The Rise and Fall of Ziggy Stardust che Bowie fu un attore straordinario, in pellicole culto quali The Man who Fell to Earth (1975), Furyo (1982) e Absolute Beginners (1986). Un discorso a parte meriterebbero i video girati tra il 1979 e il 1985, in pieno boom MTV; se, come sostiene Chambers (Chambers 1985), le canzoni di Bowie erano dei piccoli film, i video di questo periodo, ma non solo, oltre ad avere una finalità commerciale, erano in grado di sviluppare o ridefinire alcuni personaggi ponendosi, con la loro enfasi sull’idea di processo e divenire, come commento e racconto per certi versi autobiografico. Si tratta di esercizi intertestuali in grado molto spesso di eccedere la musica, come nel caso di Look Back in Anger del 1979 con i suoi riferimenti a Dorian Gray:

In his video for “Look back in Anger” (1979), Bowie plays the character of a poor artist alone in a greater studio, caressing a portrait of himself as angel. As he rubs his hand across the surface, paint appear on his face, which soon looks grotesque – even diseased. As a comment on Dorian Gray, Bowie seems to play the parts of both Basil and Dorian – or indeed, to reinterpret the novel’s theme of duality in such a way to combine the artist with his subject. Bowie here makes his more direct homage to Wilde and also joins a tradition of musicians – the Rolling Stones, Morrissey – who also make explicit references to Wilde in this medium (Waldrep 2004, 123-124).

Ogni performance di Bowie è dunque un esercizio di scrittura, Bowie è un testo culturale che esige un complesso esercizio di lettura. In Bowie sono anche i testi stessi delle canzoni a diventare teatro, con la loro capacità, direbbe Bachtin, di “risuonare” della parola altrui. Molti dei suoi testi sono abitati da riferimenti più o meno diretti a testi e scrittori, da lui particolarmente amati, e messi in musica. In Bowie, va detto, i testi rappresentano solo una componente del discorso musicale, si tratta di narrazioni parziali che hanno bisogno di una forma diversa di scrittura che è quella sonora. La testualità del pop eccede il verbale per includere elementi necessariamente performativi. E qui occorre misurarsi nuovamente con la dimensione corporea, in un processo in cui anche il suono diventa teatro. La voce stessa di Bowie è uno strumento destabilizzante e imprevedibile che ci fa pensare all’arte come forma di divenire, non di essere e soprattutto come spazio ironico.

L’eredità forse più importante di Bowie è dunque proprio nell’esser stato in grado di far capire al suo pubblico che la sua arte – in quanto immagine, parola e suono – altro non è, come in Wilde, che spazio teatrale il cui senso risiede proprio nella risposta, nella comprensione rispondente e soprattutto ‘affettiva’ da parte dei suoi ascoltatori, che, immersi tra sound and vision, non possono che trasformarsi nei veri protagonisti del suo discorso musicale.

Chiudiamo la nostra discussione facendo riferimento a un cantante considerato da molti il Wilde del ventunesimo secolo, ossia, Morrissey artista solista e leader della cult band inglese The Smiths. Wilde dichiarò di aver messo tutto il suo genio nella sua vita e solo il suo talento nella sua opera. Questa massima può essere illuminante per comprendere la complessità dello stesso Morrissey. Infatti, sebbene le canzoni degli Smiths siano caratterizzate da immagini e temi chiaramente wildiani (si pensi in particolare a This Charming Man con la sua celebre strofa: “I would go out tonight/ but I haven’t got a stitch to wear/ This man said, ‘It’s gruesome/ that someone so handsome should care’”) e alcune di esse (in particolare Cemetry Gates inclusa in The Queen is Dead) addirittura abbiano come protagonista lo scrittore anglo-irlandese, accanto a Keats and Yeats, la più grande influenza wildiana sull’universo smithsiano si può rintracciare nel living text chiamato Morrissey. Al pari di Wilde, Morrissey si è dedicato con grande sforzo e attenzione alla costruzione della sua persona, utilizzando spesso risorse fornite dallo stesso Wilde. Molte delle interviste rilasciate dal cantante, nei primi anni della sua carriera, contenevano epigrammi e paradossi chiaramente wildiani, che contribuivano alla costruzione della sua complessità intellettuale, una complessità che contrastava fortemente con la superficialità di molte pop star dei primi anni Ottanta.

Gli Smiths furono senz’altro un “antidoto” (Calcutt 2000, 303) alla pomposità e alla stanca complessità degli anni Ottanta, sia a livello di immagine che soprattutto di contenuti (letterari ma anche strettamente musicali). Tuttavia, al di là del loro originalissimo – e oggi imitatissimo – sound, gli Smiths furono in grado di creare un universo segnico complesso, fatto da un lato di citazioni da testi letterari, televisivi e cinematografici e dall’altro da una dimensione iconica e iconografica fortemente riconoscibile. Il look degli Smiths è quello di tanta gente ordinaria: jeans, magliette, mocassini, con qualche scelta eccentrica da parte di Morrissey (vistose collane, camicie sgargianti). Tuttavia, risulta particolarmente interessante la scelta di alcuni segni utilizzati in maniera sistematica dal gruppo che contribuirono all’affermazione dell’originalità della band a livello iconico, soprattutto i fiori. Come osserva Rogan: “the floral spectacle owed much to Morrissey’s mentor Oscar Wilde who was notorious for decorating his Oxford rooms with lilies. As his fame increased, Wilde’s love of flowers captured the public imagination and Morrissey clearly wanted to achieve something of the same” (Rogan 1993, 158).

L’originalità delle scelte visive, si rispecchiava nella complessa iconicità della voce del cantante, la cui grana (Barthes 2001) era al tempo stesso maschile e femminile; più precisamente, la voce di Morrissey era quella della Northern Woman, caratterizzata da “a certain intensity mixed with a certain breeziness, a certain desperation mixed with a lot of self-irony” (Simpson 2004, 49). Bisogna aggiungere che la stessa scelta del cantante di chiamarsi semplicemente Morrissey esprimeva l’intenzione dell’artista di rifiutare il nome proprio in quanto segno di identificazione di genere, al fine di abitare una sorta di borderline da cui rivolgersi ad ascoltatori di ambo i sessi.

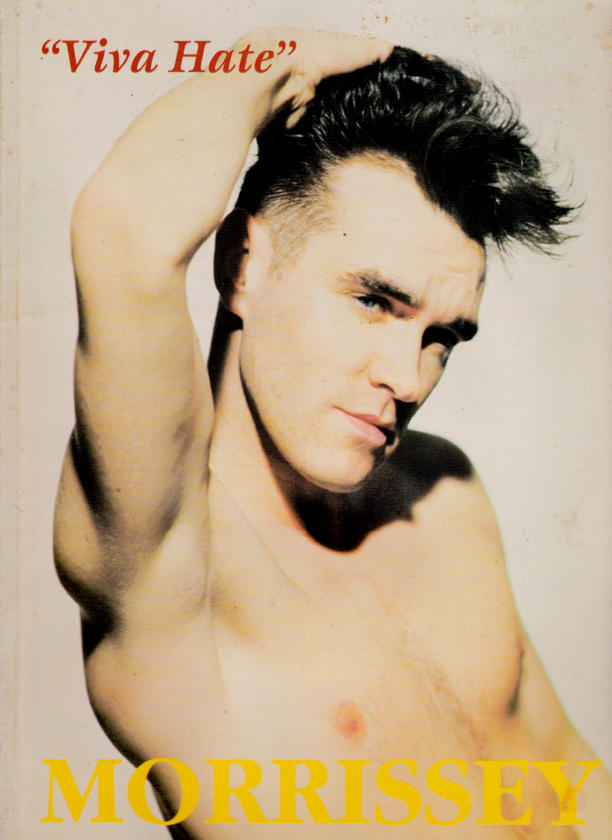

1 | Morrissey nella cover leaf per Viva Hate (1988).

La carriera solista di Morrissey ha inizio con la pubblicazione del singolo Suedhead e dell’album Viva Hate nel 1988. Viva Hate va letto come un testo autobiografico, come una sorta di diario personale; si comprende in questo senso il significato del titolo, che se da un alto sembra riferirsi al clima politico e sociale generale dell’Inghilterra degli anni Ottanta, dall’altro sembra esprimere una sorta di sentimento personale, probabilmente diretto all’ex-amico Marr, responsabile dello scioglimento degli Smiths nell’agosto del 1987, in breve una sorta di De Profundis morrisseyiano, con Marr nel ruolo di Bosie.

La posizione del Morrissey solista nell’establishment musicale si rivelò essere estremamente difficile e complessa. Infatti, la sua introduzione di un’ironia e una profondità tipicamente letterarie in ambito pop non fu sempre ben accetta. Come Wilde, Morrissey divenne vittima del suo stesso wit. L’artista finì nel mirino della critica musicale per il brano The National Front Disco incluso nell’album del 1992 Your Arsenal. Come era accaduto in brani precedenti, quali Bengali in Platforms (incluso in Viva Hate) e Asian Rut (incluso in Kill Uncle del 1991), anche in The National Front Disco Morrissey affrontava ironicamente temi scottanti come quelli legati al nazionalismo e ai rapporti interrazziali, in cui lo spessore letterario dei testi di Morrissey, la sua capacità di ironia e di distanza, furono letti in una chiave errata e il suo discorso fu etichettato come apertamente razzista.

La controversia che coinvolse Morrissey nei primi anni Novanta fu l’effetto anche della scelta dell’artista stesso di optare per una dimensione iconica e musicale decisamente più aggressiva. Pugili e – come per Wilde – criminali rappresentano un’altra grande ossessione del Morrissey solista. The Last of the Famous International Playboys (1988) rappresenta un vero e proprio tributo ai gemelli Kray (noti assassini dell’East-End londinese). Un altro interessante brano di questo periodo è intitolato Jack the Ripper, mentre Now my Heart is Full (1994) fa riferimento alla gang di ragazzi (Dallow, Spicer, Pinkie, Cubitt) di cui narra Graham Greene in Brighton Rock. Criminali, gang, pugili e skinhead sarebbero stati punti di riferimento essenziali della cultura lad, e in particolare del fenomeno Britpop, esploso a metà anni Novanta, e i cui contenuti furono in parte anticipati dallo stesso Morrissey. Ironicamente, il santo, il profeta avrebbe dovuto pagare un prezzo molto alto per essere stato un visionario in tempi sospetti. Morrissey divenne un vero e proprio bersaglio dei media, i quali lo accusavano di scarsa trasparenza riguardo alla sua posizione politica. Altre critiche si concentrarono sul caso legale con Mike Joyce riguardo ai diritti sulle vendite degli album degli Smiths: durante una seduta nella corte di giustizia il giudice Weeks descrisse Morrissey come “devious, truculent and unreliable” (Dee 2004, 112). In breve, il living sign divenne un living target, la sua unica colpa fu quella di articolare o citare una serie testi e contesti culturali che non rientravano nel tanto amato discorso sugli (e degli) Smiths. Maladjusted (1997) sarebbe stato il suo ultimo album del secolo; il ritratto mediatico sfavorevole, lo scarso successo dei suoi ultimi lavori, e il fallimento della sua etichetta discografica segnarono la fine della prima parte della sua carriera solista e costrinsero l’artista a scegliere un lungo esilio lontano dalla sua amata Inghilterra.

You are the Quarry – pubblicato nel 2004 – rappresenta il ritorno di Morrissey dalla periferia al centro dell’establishment musicale, un ritorno che ha visto Morrissey introdurre discorsi sul margine nel cuore stesso del sistema, attaccando, in questo modo, l’ideologia alla base di questo, attraverso gli stessi canali da cui era stato attaccato sette anni prima. Il ritorno discografico di Morrissey fu infatti preceduto da una serie di interviste rilasciate alla stampa britannica (e non). In questo modo, Morrissey ebbe modo di utilizzare la stampa come modalità discorsiva per introdurre e discutere alcuni dei temi trattati nell’album.

In un certo senso con You are the Quarry l’esilio di Wilde si trasforma nell’esilio di Morrissey; a Wilde sembra esser data una seconda vita, una piena reincarnazione in Morrissey, in quella America che egli stesso aveva amato nel tour del 1882. È interessante notare come, al pari di Wilde, Morrissey sia un irlandese naturalizzato inglese con un grande interesse per l’America. Il brano forse più significativo dell’album si intitola Irish Blood, English Heart; qui Morrissey scrive della sua particolare condizione umana, quella di chi abita il confine, la borderline tra differenze, tra identità diverse (“Irish Blood, English Heart, this I’m made of”). Nella primissima strofa, versi come “no regime can buy or sell me” fanno riferimento all’alterità di Morrissey in relazione a qualsiasi sistema e regime, ma al tempo stesso esprimono indirettamente e ironicamente la difficile posizione di un’artista comprato e venduto all’interno del sistema capitalistico. Tuttavia, considerando la particolare posizione di enunciazione di Morrissey, il quale sta parlando dal cuore stesso di questo sistema, si capisce come il suo discorso riesca ad avere un effetto pienamente decostruttivo. Morrissey vede la sua particolare condizione umana come prospettiva attraverso cui analizzare l’attuale condizione dell’Inghilterra. L’irlandesità di Morrissey rappresenta infatti una forma di “blackness” (Simpson 2004, 51), una forma di ibridismo, una prospettiva postcoloniale attraverso cui mettere in discussione l’identità inglese. Sia nella sua analisi dell’America che soprattutto in quella dell’Inghilterra, Morrissey introduce immagini connesse al potere, in particolare egli sembra concentrare la sua attenzione su alcuni segni, o meglio simboli, associati all’impero coloniale britannico, come, ad esempio, lo Union Jack (“I’ve been dreaming of a time when/ to be English is not to be baneful/ to be standing by the flag not feeling/ shameful, racist or partial”). Qui c’è anche un riferimento indiretto all’incidente di Finsbury Park; Morrissey sta finalmente chiarendo la sua posizione politica, affermando apertamente il suo rifiuto del razzismo.

Nel corso del brano, i riferimenti all’impero coloniale e alla politica inglese si fanno più precisi (“I’ve been dreaming of a time when/ the English are sick to death of Labour/ and Tories/ and spit upon the name Oliver Cromwell/ and denounce this royal line that still/ salutes him/ and will salute him forever”). Commentando la canzone durante un’intervista, Morrissey spiega:

[…] it’s a comment on the whole British monarchy. Oliver Cromwell was no more than a general, but he behaved like some of them by slaughtering thousands of Irishmen just to get them out of the way. As for British politics, the only choice you have is between the Tories and Labour, neither of which are spokesmen for the people. It’s an age-old, ridiculous circus (Bret 2004, 257).

In breve, in You are the Quarry, e in particolare in Irish Blood, English Heart, Morrissey mette in discussione il concetto stesso di polarità, in quanto dimensione statica, spazio di identificazione ed esclusione. Qui l’artista sembra abitare la borderline, il limite, la virgola che al tempo stesso fonde e specifica le sue origini irlandesi e la sua sensibilità inglese, traducendola in una visione del mondo. Si tratta di una tardiva, eppure potente, risposta a tutti coloro che vedevano in Morrissey un nazionalista e un razzista, ossessionato dalla superiorità storica e culturale dell’Inghilterra sul resto del mondo.

Gavin Hopps (2009) definisce l’in-betweeness di Morrissey in termini di “oxymoronic self” (Hopps 2009, 59), facendo riferimento in tal senso allo stesso Wilde. L’aspetto più interessante di Wilde è infatti la sua liminalità, la sua capacità di non schierarsi mai apertamente, di rifiutare una visione fissa e centralizzante e dunque nella sua resistenza all’irriconciliabilità di realtà apparentemente opposte e contradditorie. Qualcosa di simile accade in Morrissey. È possibile, infatti, descriverlo come “an ordinary working class ‘anti-star’ who nevertheless loves to hog the spotlight, a nice man who says the nastiest things about other people, a shy man who is also an outrageous narcissist” (Hopps 2009, 6). Come spiegato altrove (Martino 2011, 237), Hopps analizza l’elusività di Morrissey il suo “oxymoronic self”, in termini di “mobility” e “multiplicity”: con la prima intende la capacità dell’artista di muoversi da una posizione all’altra nell’arco di pochi versi (come succede in Cemetry Gates), con la seconda fa riferimento alla sua capacità di essere molte cose diverse contemporaneamente e in particolare la sua capacità di confondere spessore e leggerezza secondo modalità che richiama lo stesso Wilde.

La consapevolezza di Morrissey della ‘Importance of Being Oscar’ nel mettere in scena i molteplici lati e selves di Wilde nell’Inghilterra conservatrice e repressiva di Margaret Thatcher e nell’America di Bush, ci ricorda che quello di Wilde è un paradigma critico e sovversivo di cui ciascuno di noi può appropriarsi e mettere in scena in un mondo sempre più caratterizzato da ossessioni identitarie.

Riferimenti bibliografici

Bibliografia

- Auslander 2006

P. Auslander, Performing Glam Rock. Gender and Theatricality in Popular Music, Ann Arbor 2006. - Barthes 1988

R. Barthes, La morte dell’autore, in Id., Il brusio della lingua. Saggi critici IV, Torino 1988, 54-55. - Barthes 2001

R. Barthes, La grana della voce, in Id., L’ovvio e L’ottuso. Saggi critici III, Torino 2001, 257-266. - Beynon 2002

J. Beynon, Masculinities and Culture, Buckingham-Philadelphia 2002. - Bret 2004

D. Bret, Morrissey. Scandal and Passion, London 2004. - Bristow 2008

J. Bristow (ed.), Oscar Wilde and Modern Culture. The Making of a Legend, Athens, Ohio 2008. - Calcutt 2000

A. Calcutt, Brit Cult, London 2000. - Capote, 1980

T. Capote, Music for Chameleons, New York 1980. - Coppa, 2004

F. Coppa, Performance Theory and Performativity, in F.S. Roden (ed.), Palgrave Advances in Oscar Wilde Studies, London 2004, 72-95. - Dee 2004

J. Dee, I’m not Sorry, “MOJO Morrissey & The Smiths Special Edition” (2004), 112. - Eagleton 1997

T. Eagleton, Saint Oscar and Other Plays, Oxford 1997. - Ellmann [1987] 1988

R. Ellmann, Oscar Wilde [1987], London 1988. - Foucault 1991

M. Foucault, The Foucault Reader: An Introduction to Foucault’s Thought, ed. by Paul Rabinow, Harmondsworth, 1991. - Frenkel 2021

N. Frenkel, The Invention of Oscar Wilde, London 2021. - Fry 1997

S. Fry, Playing Oscar, in O. Wilde, Nothing... Except my Genius, London 1997. - Gilbert 19

B. Gilbert, Wilde, Sony Pictures (dvd) 1998. - Hopps 2009

G. Hopps, The Pageant of his Bleeding Heart, London 2009. - Kaye 2004

R. Kaye, Gay Studies/Queer Theory and Oscar Wilde, in F.S. Roden (ed.), Palgrave Advances in Oscar Wilde Studies, London 2004, 189-223. - Kureishi 1993

H. Kureishi, Hanif Kureishi intervista David Bowie, “Panta” 11 (1993), 200-235. - Martino 2011

P. Martino, Vicar in a Tutu. Dialogism, Iconicity and the Carnivalesque in Morrissey, in E. Devereux, A. Dillane, M.J. Power (eds.), Morrissey. Fandom, Representations and Identities, Bristol-Chicago 2011, 225-240. - Pinching 2000

D. Pinching, Oscar Wilde’s Influence on Stephen Fry and Morrissey, http//:www.bibliomania.com 2000 (consultato 28/07/2006). - Rogan 1993

J. Rogan, Morrissey and Marr. The Severed Alliance, London-New York-Sidney 1993. - Schutz 1976

A. Schutz, Fragments on the Phenomenology of Music, in F.J. Smith (ed.), In Search of Musical Method, New York 1976, 23-49. - Simpson 2004

M. Simpson, Saint Oscar, London 2004. - Sinfield 1994

A. Sinfield, The Wilde Century, Effeminacy, Oscar Wilde and the Queer Moment, London 1994. - Sloan 2003

J. Sloan, Oscar Wilde, Oxford 2003. - Stetz 2001

M. Stetz, The Bi-Social Oscar Wilde and ‘Modern’ Women, “Nineteenth Century Literature”, 55/4 (March 2001), 515-537. - Waldrep 2004

S. Waldrep, The Aesthetics of Self-Invention. Oscar Wilde to David Bowie, Minneapolis 2004. - Wood 2007

J. Wood, The Resurrection of Oscar Wilde. A Cultural Afterlife, Cambridge 2007.

Filmografia

- Oscar, scritto e interpretato da Michael Bracewell, BBC Omnibus documentary (UK 1997).

- Velvet Goldmine, regia di Todd Haynes (USA, UK 1998).

Discografia

- The Smiths, The Queen is Dead (1986).

English abstract

Abstract: Oscar Wilde has reached iconic status within the field of English studies; the secret of his success is given by the artist’s capacity of translating his life into a form of writing and his writing into a vital gesture which articulates a complex critique of late nineteenth century English society. Wilde chose London as the stage for the performance of the most important of his plays: Oscar Wilde. Interestingly, in contemporary popular culture, Wilde’s self-conscious construction of his identity and his performance of an ironic masculinity – which sharply contrasted with the imperial one embraced by many of his contemporaries – have become sources of inspiration for many artists (Capote, Warhol, Fry, Bowie, Morrissey) in key fields such as literature, cinema, television, and music. This article analyses Wilde’s life and works and his legacy focusing on the interplay of performance and identity, showing the complexity and importance of a literary and artistic experience which has often been misunderstood.

keywords | Wilde; Popular Culture; Pop Music; Cinema; David Bowie; Morrissey

La Redazione di Engramma è grata ai colleghi – amici e studiosi – che, seguendo la procedura peer review a doppio cieco, hanno sottoposto a lettura, revisione e giudizio questo saggio.

(v. Albo dei referee di Engramma)

Per citare questo articolo/ To cite this article: Pierpaolo Martino, Pop Wilde. Oscar Wilde nella popular culture, “La Rivista di Engramma” n. 187, dicembre 2021, pp. 85-105. | PDF dell’articolo