Aby Warburg. Ein Porträt aus Briefen

Gekürzte Einleitung aus: Michael Diers und Steffen Haug mit Thomas Helbig (hrsg. von), Aby Warburg, Briefe, Berlin/Boston 2021

Michael Diers

English abstract

Zur Erinnerung an Anne Marie Meyer

Der Briefautor Warburg

Handschreiben

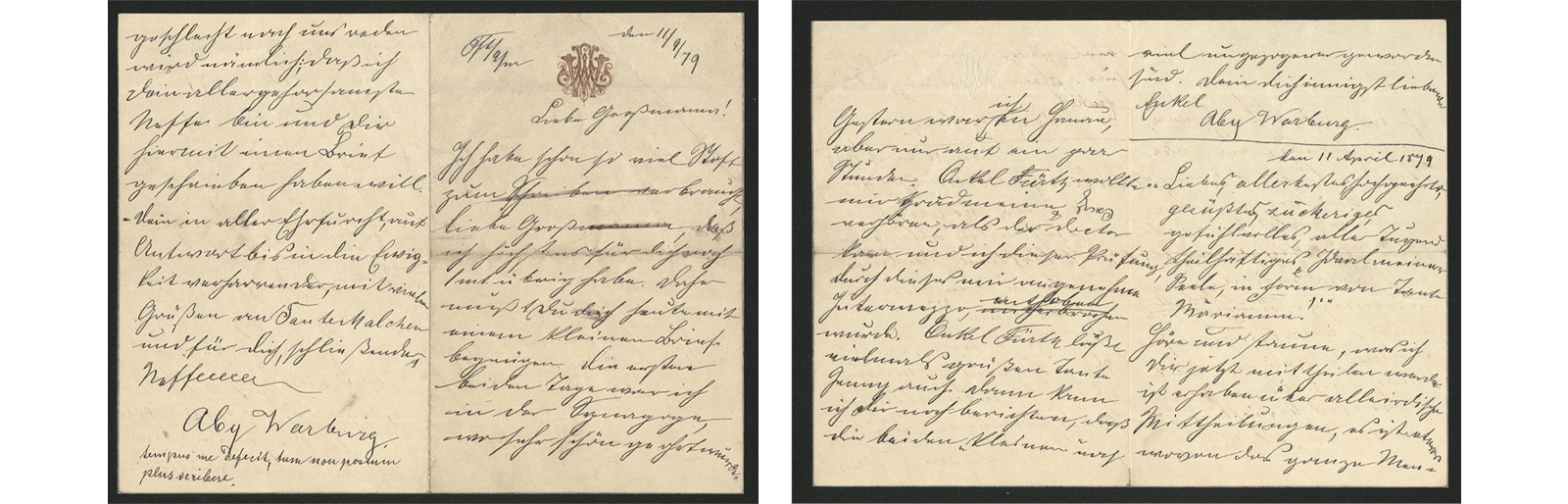

Der erste überlieferte Brief Aby Warburgs stammt aus dem Jahr 1879 [Abb. 1] [1]. Er ist auf Freitag, den 11. April, datiert (der 11. April 1879 war nach christlichem Kalender der Karfreitag), wurde in Frankfurt/Main verfasst und ist in zwei deutlich voneinander geschiedene Abschnitte unterteilt: Die erste Hälfte ist an Warburgs betagte Großmutter Sara, die andere Hälfte an seine Tante Marianne Zagury, die Schwester seines Vaters, gerichtet; beide Frauen lebten in einem gemeinsamen Haushalt in der Rothenbaumchaussee 49 in Hamburg, Marianne Zagury (1830–1881) lebte seit ihrer Scheidung wieder in Hamburg, und zwar im Haus ihrer Mutter Sara Warburg (1805–1884).

1 | Aby Warburg, Brief an seine Großmutter Sara und Tante Marianne, Frankfurt/M., 11. April 1879.

Der Zwölfjährige war in den Osterferien zu den Frankfurter Großeltern Moritz und Catherine Oppenheim gereist, Moritz N. Oppenheim war ein Bruder von Warburgs Mutter Charlotte; die Familie lebte damals in der Frankfurter Kaiserstraße 9. Seine Mutter hatte einen Monat zuvor die Zwillinge Louise und Fritz geboren und war vermutlich erleichtert, in der Zeit des Wochenbetts für ein paar Tage die nunmehr auf sieben Kinder angewachsene Familie nicht ohne Unterlass vollzählig um sich zu wissen. Die Zwillinge Louise und Fritz sind am 12. März 1879 zur Welt gekommen; ihre älteren Geschwister waren Aby, Max, Paul, Felix und Olga.

Warburgs kurzes Schreiben belegt seine enge Verbundenheit mit der Familie und lässt darüber hinaus bereits einen sprachgewandten Briefautor erkennen. Auch Witz und Eigensinn des Verfassers treten zu Tage:

Frankfurt/a/M den 11/4/79

Liebe Großmama! Ich habe schon so viel Stoff zum Schreiben verbraucht, liebe Großmama, daß ich höchstens für Dich noch 1 mt. übrig habe. Daher mußt Du Dich heute mit einem kleinen Briefe begnügen. Die ersten beiden Tage war ich in der Synagoge, wo sehr schön geehrt wurde. Gestern war ich in Hanau, aber nur auf ein paar Stunden. Onkel [Michael] Fürth wollte mir grad meine פארשע [hebr. Parascha] verhören, als der Doctor kam und ich dieser Prüfung, durch dieses mir angenehme Intermezzo, enthoben wurde. Onkel Fürth läßt vielmals grüßen, Tante Jenny [Jeannette Fürth] auch. Dann kann ich Dir noch berichten, daß die beiden „Kleinen“ [die Kinder oder Enkelkinder von J. u. M. Fürth] noch viel ungezogener geworden sind.

Dein Dich innigst liebender Enkel Aby Warburg.

Das launige Schriftstück beginnt mit dem Hinweis auf eifriges Korrespondieren, den dadurch bedingten Verbrauch an Informationen und die folglich nurmehr knapp zur Verfügung stehende Zeit. Gerade einmal eine Minute (eine andere Auflösung der Abkürzung „mt.“ könnte eventuell auch „Meter“ lauten: „noch 1 Meter [Stoff] übrig habe“) verbleibe noch für die Rückmeldung bei der Großmutter. Wichtig zu betonen im Blick auf die strenggläubige Frau ist dem Verfasser der Hinweis auf den wiederholten Synagogenbesuch im Rahmen der Pessach-Woche. Auch die Visite bei den Verwandten in Hanau wird gestreift. Michael Fürth, Abys Onkel, ein Bankier, war als Rabbiner ausgebildet und ein Vertreter des orthodoxen Judentums. Fast anekdotisch schildert Warburg, wie er durch einen Zufall der Abfrageprüfung seiner Bar Mitzwa-Texte entkommen konnte [2]. Offenherzig bekennt er, dass ihm dies durchaus willkommen war. Im Vorübergehen werden noch die Fürth-Kinder und deren schlechtes Benehmen erwähnt – für einen Knaben eine eher altkluge Petzerei. Mit dem Superlativ eines „Dich innigst liebenden Enkels“ verabschiedet sich schließlich nicht einfach der Schreiber „Aby“, sondern ein selbstbewusst mit vollem Namen zeichnender „Aby Warburg“.

Hochtönend leitet der Verfasser auch den zweiten Teil des kurzen Briefes ein, indem die Adressatin mit liebenswerten Attributen geradezu überhäuft wird:

den 11 April 1879

Liebes, allerbestes, hochgeehrtes, gesüßtes, zuckeriges, gefühlvolles, aller Tugend theilhaftiges Ideal meiner Seele, in Form von Tante Marianne!

Höre und staune, was ich Dir jetzt mittheilen werde, ist erhaben über alle irdische Mittheilungen, es ist etwas wovon das ganze Men

Dein in aller Ehrfurcht, auf Antwort bis in die Ewigkeit verharrender, mit vielen Grüßen an Tante Malchen und für Dich, schließender, Neffeeee Aby Warburg.

– tempus me deficit, tum non possum plus scribere.

Warum die barock-hymnische Anrede wie ein Zitat in Anführungszeichen gesetzt ist, ist unklar. Vielleicht ahmt Warburg in der rhetorischen Übertreibung eine bestimmte Vorlage nach. Es folgt schließlich eine wiederum explizit schwülstig gestelzte Suada, die von nichts anderem handelt, als von der Versicherung, dass es sich bei eben diesen Zeilen um ein Briefgenre sondergleichen handele, und zwar um die Nachricht eines „allergehorsamsten Neffen“, die für sich selbst stehen könne und auch in ferner Zukunft noch ihren Rang behaupten werde. Es folgt ein höfisches Zeremoniell nachahmender literarischer Kratzfuß, verbunden mit Grüßen an die Schwester der Tante (Das ist Amalie Goldschmidt (1831–1911), genannt Tante Malchen; im Jahr 1909 hat Mary Warburg, Warburgs Ehefrau, sie in Form einer farbigen Porzellan-Statuette gewürdigt, Abb. in Hedinger/Diers 2020, 459). Wieder unterzeichnet nicht der Neffe Aby, sondern ausdrücklich ein Aby Warburg. Der Schlusspunkt hinter dem Namen akzentuiert das definitive Ende des Schreibens, das die vorgegebenen vier Seiten des Briefpapiers vollständig füllt und sich zum Vergnügen des Autors – und wohl auch der beiden Adressatinnen – gewissermaßen in und um sich selbst kreist, sich selbstreferentiell um den Akt des Briefeschreibens windet. Ein lateinischer Nachsatz betont erneut die Zeitnot, entschuldigt damit die Kürze des Briefes und zeigt gleichzeitig an, dass der Realgymnasiast auch sein Altsprachenpensum beherrscht. Ohne Frage war dem Schreiber im Übrigen bewusst, dass seine Briefe, wie in der Familie üblich, herumgereicht oder auch laut verlesen wurden. Insofern zielt der amüsante Unterhaltungston auch auf den erweiterten Kreis der Familie ab. Wobei der Brief ja bereits Aufwand sparend gleich zwei Verwandte mit einem einzigen Schriftstück bedenkt. Die Pointe, die Warburg mit dem Hinweis auf das Nachleben setzt („wovon das ganze Menschengeschlecht nach uns reden wird“), trifft spätestens mit der Veröffentlichung des Briefes an dieser Stelle rund eineinhalb Jahrhunderte später ins Schwarze.

Charakteristisch ist ferner, dass der noch reichlich junge Mann bereits sein eigenes, mit AW-Monogramm in Stahlstich geziertes Briefpapier im Kleinoktav-Format besitzt, Kennzeichen einer Briefkultur, von der es damals hieß, sie sei an ihr Ende gelangt [3]. Als Symptom dieser Dekadenz ließe sich die zehn Jahre zuvor eingeführte Postkarte, aber auch das Telegramm und schließlich auch das Telefon anführen, allesamt Medien der Kommunikation, die dem Brief in einem Zeitalter, das sich bald darauf den Beinamen „Moderne“ geben sollte, Konkurrenz machten. Für Warburg persönlich hingegen begann gerade erst die epistolographische Epoche. Briefe begleiten von nun an in großer Regelmäßigkeit und Zahl sämtliche Stationen seines Lebens, so dass das Konvolut seiner Korrespondenz bis zum Tod im Jahr 1929 auf rund 38.000 Schreiben von und an Warburg anwachsen wird. Dabei handelt es sich um 10.300 Schreiben von und ca. 18.000 Schreiben an Aby Warburg; die zahlenmäßige Differenz zwischen Ausgangs- und Antwortbriefen erklärt sich nicht zuletzt dadurch, dass nicht sämtliche Warburg-Schreiben in Originalen (zurückgegeben aus dem Kreis der Familie), Abklatschkopien oder Durchschlägen im Londoner Archiv vorhanden sind. Selbst in Zeiten schwerster Erkrankung hat Warburg seine Briefutensilien parat liegen und sorgt sich um den Nachschub geeigneter Schreibmaterialien (Vgl. unter anderem: „Könntest Du mir wieder eine kleine Schachtel Kohinoor Druckbleistift Einlagen besorgen! Meine sind alle kaput.“ Aby an Mary Warburg, Brief vom 13. April 1923). In einem Rundschreiben an ihre Kinder mahnt Warburgs Mutter speziell ihren Sohn Aby einmal ausdrücklich, sein „gutes WIENER PAPIER“ nicht unbedacht zu ver(sch)wenden, sondern sparsam zu sein (Vgl. zu „Wiener Papier“ die Firmenschrift von R. Till, Hundert Jahre Wiener Papier – Wiener Papiergroßhandlung GmbH, vorm. J. [Ignaz] Grünhut (1858–1958): Drei Generationen im Dienste des Wiener Kulturlebens, Wien 1958). Dass man mit solchen Paraphernalia („Papiersachen“) aber durchaus Eindruck machen konnte, scheint dem Schüler Warburg bereits klar gewesen zu sein. Seine Frau Mary glaubt er später bei Gelegenheit daran erinnern zu müssen, sich wieder Schreibpapier mit gedrucktem Briefkopf anstelle ihrer „heimatlosen Brieflappen“ anzuschaffen:

Ehe ich es vergesse: Ich möchte, daß Du endlich wieder Briefbogen mit Adresse u. Telephon hast; diese heimatlosen Papierlappen ärgern mich (Brief vom 13. Februar 1924).

Seinen Spleen in Sachen edlen Schreibhandwerkszeugs hat die Gattin augenscheinlich nicht geteilt.

Grundsätzlich aber ist das Briefeschreiben, so hat bereits das Kind gelernt, eine Auskunfts- und Rechenschaftspflicht, welche nicht nur Anstand und Höflichkeit, sondern das bürgerliche Selbstverständnis eines weltzugewandten Zeitgenossen gebieten. Und schließlich stellen Briefe Dokumente dar, die als autobiographische Äußerungen einem Diarium ähneln können. „Bewahre den Brief bitte auf; ich brauche ihn als Tagebuchseite“, heißt es später in einer Nachricht an seine Frau (Brief vom 18. Juli 1906). Vor diesem Hintergrund lassen sich rückblickend vermutlich auch die vielen, in ihren Schilderungen und Kommentaren äußerst detailreichen Schreiben Warburgs aus der Studienzeit an die Familie, speziell an seine Mutter, verstehen. Warburg selbst wird sich später immer wieder in teils strengem Ton Briefe seiner Familie und Freunde erbitten und immer dann, wenn sie ausbleiben, die Säumigen mahnen. Übung hat auch in diesem Fach den Meister gemacht, und früh scheint bei Warburg die Schreiblust erwacht zu sein, so dass es ihn keine Anstrengung oder gar Überwindung gekostet haben wird, zur Feder zu greifen. Diese Lust kommt auch darin zum Ausdruck, dass sich Warburg in den 1920er Jahren hier und da bei seinen privaten Korrespondenzpartnern dafür entschuldigt, sich aus Zeitersparnis nicht per „Handschreiben“, sondern maschinenschriftlich, das heißt mittels Diktat nur „indirekt“ zu Wort zu melden (Brief vom 20. Januar 1929; vgl. auch: „Die Schreibmaschine wollen Sie gütigst entschuldigen“, Brief an Carl Neumann vom 27. Januar 1929). Dass für ihn die Handschrift als einzig angemessener, weil persönlicher, authentischer und stilvoller Gestus galt, verwundert nicht, denn Warburg ist ein in den Gattungen des Autographs und Manuskripts höchst versierter Mann seiner Zeit (Warburg besaß seit spätestens 1909 eine Schreibmaschine, die allerdings in der Regel von einer „Schreibmaschinendame“, sprich Sekretärin bedient wurde; vgl. dazu Diers 1991a, 216f. u. Hensel 2011). Dass es gelegentlich für den einen oder anderen Adressaten nicht einfach gewesen sein wird, Warburgs elegant-elaborierte Handschrift, die den Buchstaben nach zwischen deutscher und lateinischer Schrift hin- und herwechselt, zu enträtseln, steht dahin. Grundsätzlich aber war man im Lesen und Entziffern von „Handschreiben“ schlichtweg trainiert.

Briefe sind im Übrigen nicht nur Instrumente der Kommunikation und Information, sondern für Warburg auch geistige Lebensmittel. Es mag übertrieben klingen, diese Vokabel zu benutzen, aber sie korrespondiert Warburgs Gebrauch des Adjektivs „nahrhaft“, mit dem er sich ab und an für einen gehaltvollen Brief bedankt (Vgl. unter anderem den Brief an Ernst Cassirer vom 15. April 1924 „Ihr ebenso freundlicher wie nahrhafter"

Heute Nm. mit der fünf Uhr Post kam erst Dein l. Bf., den Du gestern Vm. zwischen 11 u. 12 aufgegeben hattest; der schnelle Zug hilft also nichts, wenn hier nur zweimal Post ausgetragen wird, weshalb es besser ist, möglichst per Eilboten zu schicken.

Darüber hinaus stand auch noch die Nachricht per Eilboten zur Verfügung und folglich war der Brief kein langsames, sondern vielmehr ein durchaus geschwindes Medium, das den Austausch vielfach von einem zum nächsten Tag garantierte.

Doch noch einmal zurück zu Warburgs Anfängen als Briefautor. Zwei Monate nach dem zitierten Schreiben, Mitte Juni 1879, wird der Schüler Aby Warburg seinen 13. Geburtstag begehen [Abb. 2].

2 | Aby Warburg (obere Reihe, dritter von links) im Kreis einiger Mitschüler des Hamburger Johanneums, 1879.

Daran wird sich unmittelbar darauf auch die von ihm en passant berührte Bar Mitzwa-Feier angeschlossen haben, welche die Religionsmündigkeit des Knaben besiegeln und ihn zu einem erwachsenen Mitglied der jüdischen Gemeinde machen wird. Dass Warburg damals bereits von seinem Glauben abzurücken begann, darauf könnte unter Umständen die Wortwahl „Verhör“ hinweisen, das durch das „angenehme Intermezzo“ des zwischenzeitlich eingetroffenen Arztes zur Erleichterung des Kandidaten nicht zustande kam. Sein Hanauer Onkel mahnt ihn jedenfalls in einem Brief zu seinem Geburtstag im Juni desselben Jahres, er möge treu zu seiner jüdischen Herkunft und zu seinem Glauben stehen (In dem Schreiben heißt es: „und bleibe stets ein gesetzestreuer Jude!“ WIA, FC, Michael Fürth an Aby Warburg, 19. Juni 1879). Bedenkt man, dass er zur selben Zeit seinem um ein Jahr jüngeren Bruder Max das Recht des Erstgeborenen gegen die Zusicherung abgetreten hat, ihm lebenslang die notwendigen Bücherkäufe zu finanzieren, dann ist deutlich, dass man es hier mit einem jungen Mann mit eigenem Kopf zu tun hat, der sich keineswegs scheut, sich über (Familien-)Traditionen, Vorschriften und Gebote hinwegzusetzen [4]. Und der offenbar bereits auch eine ungefähre Vorstellung von seiner Zukunft als „Buchgelehrter“ hat und sich Jahrzehnte später als Vorsteher einer von ihm humorvoll „Bücherstube“ (Eine häufig gebrauchte Wendung, vgl. unter anderem den Brief an Mary Warburg vom 10. Juli 1922) titulierten Forschungsbibliothek sieht. Diese Bibliothek, weniger die eigenen wissenschaftlichen Schriften, galt ihm lange Zeit als das eigentliche Lebenswerk und als sein Vermächtnis an die Nachwelt. Dass unterdessen jedoch nicht nur der Bibliotheksgründer, sondern auch der Wissenschaftler Warburg in hohem Maß geschätzt und geradezu verehrt wird, muss heute nicht mehr betont werden. Warburg ist, betrachtet man die Rezeption im In- und Ausland, zu einem Star am Fixsternhimmel einer fächerübergreifenden, inspirierenden Gelehrsamkeit aufgerückt.

Es sei eingeräumt, dass man Warburgs Erstlingsbrief in seiner Bedeutung auch überschätzen, sprich idealisieren kann. Zumal es sich eher zufällig um das früheste überlieferte Schreiben handelt, denn schon die Eingangswendung des zitierten Briefes legt klar, dass bereits andere Sendungen vorausgegangen sind („habe schon so viel Stoff zum Schreiben

Ich habe sehr früh lesen gelernt vor der Schule, indem ich mir die Buchstaben gegen den Wunsch der Eltern und unserer alten Franziska zusammensuchte und war eine so erpichte Leseratte, dass man mich eines Tages im Hause vermisste, weil ich in einem Schlafzimmer mit dem Kopf im Schrank, das Zeitungsschrankpapier zu lesen versuchte (Anlage zu einem Brief an Fritz Saxl vom 5. Oktober 1922).

Jolles macht mich darauf aufmerksam, daß ich mir in meiner Schreibweise in conventionellen Wendungen gefalle. (Der ‚Weg‘ am Schluß des Leonardo-Vortrags) Darin habe er Recht, ich gewänne erst allmählich den Mut meines scharfen Contours, was z

„Genie heisst Geduld haben“ (Offenbar ein Sprichwort, von Warburg zitiert in einem Brief an seinen Bruder Max vom 5. Januar 1929; vgl auch „Genius ist ewige Geduld“, Michelangelo, zugeschrieben, oder „Genius is patience“, Isaac Newton). Diesen Gedanken, der in mehreren Varianten als Sprichwort kursiert, führt Warburg in einem Schreiben vom 5. Januar 1929 an seinen Bruder Max an, in dem er ihm darzulegen versucht, dass sein Leben als Wissenschaftler vielleicht nicht in dem üblichen Tempo, aber schließlich doch durchaus erfolgreich verlaufen sei:

Es steckt in meinem Leben, das nach außen etwas impressionistisch wirkt und anscheinend einer schwankenden Intensitätskurve unterworfen ist, doch viel mehr kühle Selbstdisziplin und vorsichtige Abwägung der äußeren Mittel als es den Anschein hat (Brief an Max Warburg vom 5. Januar 1929).

Dieser Satz zieht in knappster Form eine Bilanz des Wirkens eines Mannes, der heute zu den profiliertesten Gelehrten des frühen 20. Jahrhunderts rechnet. Er antwortet mit diesem Resümee aus seinem letzten Lebensjahr einem Neujahrsbrief, der ihn in Rom erreicht hatte, wo er sich seit einigen Monaten zu Forschungszwecken aufhielt. Warburg, der sich häufig seiner Familie und speziell seinen Brüdern gegenüber, die seine Arbeit und vor allem die inzwischen zu einer bedeutenden wissenschaftlichen Institution herangewachsene Bibliothek finanziell maßgeblich unterstützten, meinte rechtfertigen zu müssen, weil er als Privatgelehrter ohne Einkünfte kaum dem Profil eines erfolgreichen Bankers oder Kaufmanns zu vergleichen war, antwortet in dem angeführten Brief souverän auf Anwürfe wegen seiner allzu beträchtlichen „Spesenpolitik“. Max hatte seinem Bruder wieder einmal vorgeworfen, mit seinen Ausgaben nicht maßzuhalten. Warburg kontert elegant und höflich, indem er seine wissenschaftlichen Erfolge zitiert, darunter eine soeben gemachte Entdeckung im Zusammenhang seiner Befassung mit den philosophischen Schriften des „genialen Giordano Bruno“. Seine Investitionen in seltene und folglich kostspielige antiquarische Literatur hatte gerade wieder einmal „Früchte“ getragen: Eine astrologische Schrift, und zwar Hyginus, De astronomia. De sphaera coelesti eiusdem variis signis ac planetis, die er bereits vor Jahren erworben hatte, galt ihm jetzt als die bis dato unbekannte Quelle für Brunos berühmte religionskritische Schrift Spaccio della bestia trionfante aus dem Jahr 1584. „Möglich“, so Warburg seine aktuelle Forschung resümierend, „dass ich durch diese Entdeckung, falls es gelingen sollte, sie darzustellen, einen ganz festen Posten in der europäischen Geistesgeschichte für längere Zeit erobert habe.“ Das ist eine von großer Selbstsicherheit erfüllte Schlussfolgerung, die nicht nur dem Autor selbst Mut machen, sondern vor allem auch den Bruder beeindrucken sollte. Eine Voraussetzung war allerdings noch zu erfüllen – der Fund musste ausgewertet und dargestellt, sprich schriftlich ausgearbeitet werden. Dazu ist es durch Warburgs frühen Tod im Oktober 1929 nicht mehr gekommen. Die Forschungen über den italienischen Philosophen und „Häretiker“ mussten hinter der drängenden Arbeit, den Bilderatlas MNEMOSYNE abzuschließen, zurückstehen, wiewohl beide Projekte in Bezug auf die vormoderne Rolle der Astrologie, die Bruno in seiner Schrift entzaubert hatte, durchaus eng aufeinander bezogen waren (Gombrich [1970] 1992, 368). Aber Warburg wusste nur allzu gut, dass einen Gedanken zu finden Spiel ist, ihn auszudenken jedoch Arbeit bedeutet. Diese Redewendung seines Lehrers Hermann Usener zitiert Warburg häufiger (H. Usener, Das Weihnachtsfest, 2. Auflage, Bonn 1911, X. Von Warburg als Motto unter anderem zitiert in seinen Fragmenten zur Ausdruckskunde, vgl. GS IV, 1). Dennoch beharrt er Max gegenüber auf seinem Finderglück, das als Voraussetzung zur Wissenschaft ebenso gehöre wie der Einsatz materieller Mittel zur rechten Zeit.

Ob der Bruder seinen Argumenten etwas abgewinnen konnte, ist fraglich. Er hatte sie schon häufiger in vergleichbarer Form bei ähnlichen Gelegenheiten vernommen (Z.B. im Rahmen seiner Teilnahme an den Sitzungen des Kuratoriums der K.B.W., vgl. A. Warburg, Vom Arsenal zum Laboratorium, in WEB, 683–694). Allerdings war die offizielle Anerkennung der Forschertätigkeit Warburgs spätestens seit der Eröffnung des Neubaus der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek 1926 deutlich gestiegen, und dies weit über Hamburg und Deutschland hinaus. Im gleichen Zuge war auch Warburgs Selbstbewusstsein gewachsen, wie seine Briefe aus der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre belegen. Und endlich konnte er auch seiner erweiterten Familie gegenüber hochgemuter auftreten, denn aus dem Projekt des Dreizehnjährigen, der sich entschieden hatte, als ältester Sohn nicht an die Spitze des elterlichen Bankhauses zu wechseln, sondern den Weg der Wissenschaftsbücher und nicht jenen der Geschäftsbücher zu gehen, war über das vergangene halbe Jahrhundert ein einzigartiges, weithin sichtbares und erfolgreiches Modell moderner kulturwissenschaftlicher Forschung geworden. Sich selbst im Mai 1929 als einen „alten jüdischen Leuchtturmbeschliesser von der Nordsee“ (Brief an Gisela Warburg vom 14. Mai 1929) titulierend, scheint in dieser Äußerung neben einem melancholischen Zug auch das Gefühl dafür anzuklingen, dass ihm aufgrund seines fragilen Gesundheitszustandes nicht mehr viel Zeit bleiben werde, die begonnenen Untersuchungen zu Ende zu führen, demnach die zahlreichen aufgenommenen wissenschaftlichen Fäden in der Form von Schriften definitiv zu bündeln. Daher galt es, rasch zu handeln. In mehreren Briefen charakterisiert Warburg diese Notwendigkeit einprägsam mithilfe der Wendung „Heuernte bei Gewitter“. In der Literatur wird diese Metapher als ein von ihm geprägter Ausdruck angesehen (Naber 1995, 92 und 121; vgl. auch McEwan 2004, 59). Da Warburg ihn jedoch in der Regel in Anführungszeichen setzt, liegt es nahe, sie als Zitat zu begreifen. Und tatsächlich greift der Kunsthistoriker damit einen in der Genremalerei der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vielfach anzutreffenden Gemäldetitel auf. Das Motiv der Gewitter-Heuernte war ein populäres Sujet einer Kombination aus Landschafts- und Genremalerei. Während am Himmel düstere Gewitterwolken aufziehen, versuchen die Bauern, vor dem einsetzenden Regen eilig das Heu noch rechtzeitig in die Scheuern zu bringen. Warburg wird vermutlich ein konkretes Beispiel dieses Sujets, das von fernher seine Studie über die „arbeitenden Bauern“ in Erinnerung ruft (Vgl. A. Warburg, Arbeitende Bauern auf burgundischen Teppichen (1906), in GS I, 221–230 und 383 (Anhang); vgl. zu diesem Aufsatz ausführlich Diers 1991a, 109-186), vor Augen gehabt haben, konkret vielleicht die hochdramatische Darstellung des Schweizer Künstlers Rudolf Koller, die heute im Kunsthaus Zürich verwahrt wird, andere Maler und Zeichner, die sich des Motivs im 19. Jahrhundert angenommen haben, sind unter anderem Kurt Stuhlmüller, Heinrich Bürkel, Albert Bitterlich, Fritz Freund, Karl Girardet oder Karl von Enhuber [Abb. 3].

3 | Rudolf Koller, Heuernte bei Gewitter, 1854, Kunsthaus, Zürich.

Zu Warburgs Anwendung des Gemäldetitels als Metapher passt auch, dass es sich bei der in Betracht stehenden bäuerlichen Tätigkeit um eine Gemeinschaftsarbeit handelt, indem Mägde und Knechte bestens aufeinander abgestimmt agieren. Ähnlich hat Warburg vermutlich auch die eigene Situation begriffen. Die Mitarbeiter der K.B.W., allen voran Fritz Saxl und Gertrud Bing, hatten das Ihrige dazu beizutragen, den Bilderatlas MNEMOSYNE, den Warburg als Opus summum seines Schaffens als Wissenschaftler begriffen hat, möglichst bald zu vollenden [6].

Die Briefe der letzten Jahre, insbesondere jene aus der Zeit des neunmonatigen Italienaufenthalts von September 1928 bis Juni 1929, werden immer häufiger zu inhaltlich kondensierten wissenschaftlichen Essays:

In zwei Bänden müßten wir daher eine Auswahl dieser Aphorismen geben, dazu Autobiographisches und eine Auswahl der in die Tausende gehenden wissenschaftlichen Briefe, die Warburg schrieb und die oft kleinen Abhandlungen gleichen (Fritz Saxl, Brief an den Verlag B.G. Teubner, ca. 1930, zit. nach: GS II.1, XIX).

Sie berichten von neuen Entdeckungen, legen Zusammenhänge klar und referieren Ergebnisse der diversen Besichtigungen und Erkenntnisse aus einer intensiven Lektüretätigkeit. Sie führen vorwiegend in die Gedankenwelt der MNEMOSYNE-Schautafeln ein, mit deren plausibler historischer Konstruktions- und Konstellationslogik er sich auf der Reise an der Seite von Gertrud Bing als seiner Assistentin intensiv beschäftigt hat. Es sind nicht zuletzt diese Schreiben, die noch einmal klarlegen, was bereits die Herausgeber der zweibändigen Ausgabe der Gesammelten Schriften von 1932 wussten, dass Warburgs Briefe als integraler Bestandteil seines Schaffens zu begreifen sind. Dies gilt nicht zuletzt für einen Autor, der zu Lebzeiten, wie es immer heißt, eher spärlich publiziert hat. Darüber hinaus aber grundsätzlicher insbesondere auch, weil in diesem Corpus viele wissenschaftliche Fragen und Aspekte jenseits der biographischen Fakten zur Sprache kommen, die in den veröffentlichten Schriften nur bedingt oder weniger explizit anklingen.

Tagewerk

Der Alltag des Privatgelehrten, der in Warburgs Briefen eingefangen ist, hat wenig mit dem idyllischen Rückzug hinter die eigenen Bücher gemein, den seine Mitwelt sich gelegentlich neid- oder auch vorwurfsvoll von seiner Privatgelehrten-Existenz als Gegenbild zur Welt des geläufigen akademischen Berufsstandes ausmalte. Denn beinahe vergleichbar jener Intensität, mit der Warburgs sich seiner Forschung zuwandte, wurde er zugleich „in rebus publicis der Kunstgeschichte“ und darüber hinaus „besonders in Hamburgischen Bildungsangelegenheiten“ (Brief an Wilhelm von Bode vom 26. November 1907, WIA, GC) aktiv und betrieb Verbandspolitik ebenso nachdrücklich wie er sich als „beeideter Makler der künstlerischen Kultur“ engagierte (Aby Warburg, Die Bilderausstellungen des Volksheims (1907), in GS I.2, 592). Neben Gesprächen und Publikationen, Reisen und Vorträgen, der Mitarbeit in wissenschaftlichen und kulturellen Vereinen und Gesellschaften übernehmen vor allem die Briefe einen wichtigen Teil jener Öffentlichkeitsarbeit, durch die Warburg seine Ideen und Stellungnahmen dem Kreis seiner Adressaten vermittelte. Den „Gummistempel: vornehmer Privatgelehrter“ (Aby Warburg, Tagebuch, 16. März 1908, WIA, III.10.3, 76) jedenfalls, den man ihm gelegentlich aufzudrücken pflegte, wollte er nicht auf sich sitzen lassen und er versuchte daher, diesem Stereotyp durch Nachweis des Gegenteils, nämlich Engagement und Produktivität zu entkommen.

Fast jeden Tag, so die Statistik, ging mindestens ein Brief oder eine Briefkarte aus Warburgs Studierstube hinaus in die Welt – ein Pensum, das der Privatgelehrte anscheinend mühelos bewältigte, so dass er sich dieser Pflicht selbst auf Reisen nicht entzog. Von aufgelaufenen Briefschulden ist bei Warburg zumindest kaum je die Rede. Hatte er während der Studienzeit seine Familie hier und da wissen lassen, ihn beschäftigten seine Dinge so ausschließlich, dass er „kaum Lust habe, mehr

Häufig geht in den ersten Jahren die Briefinitiative von Warburg aus, indem er anfragt, sich nach dem Stand der Dinge erkundigt, Auskünfte erbittet, Informationen einholt, Bücher, Graphiken und Reproduktionen bestellt, um ein Gespräch bittet oder zu einem Besuch seiner Bibliothek einlädt. Oder er bringt sich bei den Adressaten ganz einfach in Erinnerung. Das Netz seiner Korrespondenz ist über Ländergrenzen hinweg gespannt, zunächst am dichtesten geknüpft innerhalb Hamburgs und später im Dreieck von Hamburg, Berlin und Florenz, aber seit der Aufnahme seines Studiums kommen auch Bonn, Köln, Heidelberg, München oder Straßburg hinzu und bald auch London, Paris und Rom, New York und Washington, Santa Fè, Albuquerque und San Francisco oder Stockholm und viele weitere In- und Auslandsstationen.

Privat-, Geschäfts- und Gelehrtenbriefe wären die drei Rubriken, denen man das Kontingent der Schreiben Warburgs zuteilen könnte. Wie zur gelehrten Korrespondenz, gerichtet an Fachkollegen und an Wissenschaftler anderer Disziplinen ringsum, auch eine eigene Abteilung Geschäftspost gehört – etwa Warburgs Briefe an Bibliotheken und Archive, an Verleger, Buchhändler, Antiquare oder Fotografen, aber auch ein Teil jener Schreiben, die in offizieller Funktion, etwa als Ortsausschuss-Mitglied des Vereins zur Erhaltung des Kunsthistorischen Instituts in Florenz, als Gründungsmitglied des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft oder als Vorstandsmitglied der Internationalen Kunsthistorischen Kongresse, verfasst werden –, wie zur gelehrten Korrespondenz also gleichfalls Geschäftspost gehört, so auch zur allgemeinen Korrespondenz, eingeschlossen jene an Freunde und Bekannte, ganz abgesehen von Briefen, die den Lebensalltag regeln, die eigentlichen Geschäftsbriefe, als da sind Schreiben an Hauswirt und Versicherungsagent, an Hausbank und Post, an Steuerbehörde oder Hotelleitungen. Auch an die Familie geht zuweilen Geschäftspost ab, wenn etwa Finanzfragen auf der Tagesordnung stehen oder bestimmte Aufträge auszuführen sind.

Die Betonung der Routinekorrespondenz erwächst aus dem Umstand, dass das überlieferte Briefcorpus – und damit zugleich der Status Warburgs als ein lange Zeit weithin unbekannter Privatgelehrter – falsch charakterisiert wäre, höbe man ausschließlich oder auch nur bevorzugt auf den darin zwar auch, aber doch nur in der Minderzahl dokumentierten, nach Who is Who-Kriterien möglicherweise repräsentativen Austausch mit ‚Geistesgrößen‘ seiner Zeit ab, eine Akzentsetzung, die diesem Briefwerk auf den ersten Blick sicherlich einen gewissen Glanz verleihen, der Briefsache selbst aber keineswegs gerecht würde. Warburgs Adressatenliste liefert keinen Katalog ausschließlich prominenter und klangvoller Namen, wenn auch zu seinen Briefpartnern neben Fritz Saxl unter anderem Albert Ballin, Bernard Berenson, Ludwig Binswanger, Wilhelm Bode, Franz Boas, Franz Boll, Heinrich Brockhaus, Jacob Burckhardt, Ernst Cassirer, Paul Clemen, Sidney Colvin, Ludwig Curtius, Alfred Doren, Max Dvořák, Albert Einstein, Jesse Walter Fewkes, Adolph Goldschmidt, Herbert Horne, André Jolles, Carl Justi, Ludwig Klages, Karl Lamprecht, Alfred Lichtwark, Max Liebermann, Thomas Mann, Jean-Jacques Mesnil (d.i. Jean-Jacques Dwelshauvers), Eugène Müntz, Erwin Panofsky, Gustav Pauli, Arthur Kingsley Porter, Edwin Redslob, August Schmarsow, Gershom Scholem, Paul Schubring, Max Slevogt, Fritz Schumacher, Wilhelm Vöge, Heinrich Wölfflin oder Max Weber gehören.

Und auch die Bedeutung der unter der Kategorie Gelehrtenbrief angesprochenen Schreiben würde verkennen, wer etwa nur höchst belangreiche Auslassungen Warburgs zu Theorie, Praxis und Methode der Kunst- und Kulturgeschichte erwartete. Es ist eher die Summe der Briefe als der jeweilige Einzelbrief, der ein herausgehobener Stellenwert zukommt, wenn man von den Brieffolgen an André Jolles, Jacques Dwelshauvers oder Franz Boll absieht, die als Korrespondenz ohne Frage eine Einzelpublikation verdienten [7]. Mit dem niederländischen Literatur-, Sprach und Kunsthistoriker Jolles hat sich Warburg über das sogenannte Ninfa-Fragment ausgetauscht, mit dem belgischen Mediziner, politischen Journalisten und Kunsthistoriker Dwelshauvers über seine Florenz- und Botticelli-Studien (Jacques Mesnil, Botticelli, Paris 1938) und mit dem Klassischen Philologen Boll hat sich Warburg kontinuierlich ab 1909 eng den Forschungsfragen der philologischen Text- und kunsthistorischen Bildgeschichte der Astrologie entlang ausgetauscht. Mit Jolles waren Aby und Mary Warburg eine Zeit lang, mit Dwelshauvers und Boll war der Hamburger Gelehrte auf Dauer befreundet.

Im Übrigen aber sind Warburgs Briefe oft, nicht selten aus Gründen der Ökonomie, kurz und bündig gehalten, konzentriert auf Einzelaspekte und Detailfragen. Erst die persönliche Bekanntschaft und insbesondere die Freundschaft machen Warburg als Briefautor beredt. Erst unter diesem Vorzeichen von Vertrauen und Sympathie überschreitet seine Korrespondenz die üblichen und gebotenen briefdiplomatischen Grenzen hin zur freien Aussprache, leicht kenntlich daran, dass Warburg von vornherein die virtuos beherrschte Stillage einer bildkräftigeren und wortreicheren Sprache wählt und die förmliche Höflichkeit seinem Schriftstellertemperament, das nicht nur die Gedanken, sondern dazu auch die treffenden Wendungen löst, Platz macht. Jetzt hält Warburg auch nicht mit seiner Meinung zurück, im Gegenteil, er zieht gehörig vom Leder, wenn es zum Beispiel gilt, Kollegen wegen ihrer Dumm- oder Sturheit zu schelten. Weibliche Adressaten sind in der Korrespondenz ebenfalls vertreten, allen voran Warburgs Mutter und seine „Kameradin“ und Verlobte, die Künstlerin Mary Hertz, die später seine Ehefrau wird. Mit den Genannten werden eifrigst Briefe ausgetauscht. Vor allem in den Schreiben an Mary Hertz tritt Warburg auch als Privatperson sehr vertraulich, ja intim in Erscheinung (Vgl. die Auswahl von Briefen Mary Warburgs aus der Zeit von 1889-1934 in Hedinger, Diers 2020, 484-510). Jenseits der Familie sind Adressatinnen aber doch eher rar. Anita Rée, Lili du Bois-Reymond oder Olga Herschel. Warburg verkehrt – Ausdruck der Epoche – in einer von Männern dominierten Welt, sei es jene der Bank oder der Wissenschaft. Seine eigene Frau wird auch von ihm auf den Briefumschlägen als „Frau Prof. Dr. A. Warburg“ apostrophiert, deutliches Zeichen dafür, welch zurückgesetzte Rolle dem anderen Geschlecht damals in der Regel noch ohne jedes Bedenken zukam. Von Emanzipation war in Warburgs Kreisen bestenfalls sehr entfernt gelegentlich die Rede. Das heißt aber nicht, dass gerade in der Warburg-Familie Frauen nicht sehr erfolgreich die Geschäfte des Bankhauses gelenkt hätten, im Gegenteil, sie waren wie Warburgs Großmutter Sara, an die sein erster Brief gerichtet ist, dominante Persönlichkeiten (Vgl. über Sara Warburg als „Matriarchin“, Chernow 1994, 21ff.; Vgl. auch R. Hoffmann, Die Frau. Die alles rausriss, “Spiegel Geschichte” Nr. 4, 2020, 40–46).

Über den Informations- und Sachgehalt der Korrespondenz hinaus entwirft Warburg in seinen Briefen zugleich ein detailliertes Bild von der eigenen Person, seinen Ideen und der wissenschaftlichen Arbeit. Die unzähligen Schreiben unterschiedlichster Provenienz fügen sich in der Form eines Selbstporträts und einer Agenda zu einer indirekten Autobiographie, die einiges von dem, was als geläufiges Warburg-Bild gilt, ins Wanken bringt. Darüber hinaus stellt das Epistolarium dem wissenschaftlichen Autor, wie er aus Warburgs Schriften spricht, einen anderen Warburg zur Seite, einen weitaus unangestrengter, ja geradezu leichtflüssig, geistvoll und amüsant schreibenden Verfasser, der keine Not hat, die rechten Worte zu finden und der sich auch nicht scheut, witzig, kritisch und unterhaltsam zu formulieren. Zusammen mit den Briefen, den Kleinen Schriften und Vorträgen, die demnächst im Rahmen der Studienausgabe erscheinen (GS III.1), sowie den bereits publizierten Aufsätzen, tritt Warburg als Autor in drei jeweils unterschiedlichen Modi des Sprechens oder Schreibens in Erscheinung. Während er sich in seinen Büchern und Aufsätzen um Strenge, Sorgfalt und akademische Seriosität bemüht, lockert er seinen Sprachstil bereits in den Vorträgen deutlich, indem er weniger komplex und konzentriert spricht und schreibt und gegenüber seinem Publikum deutlich um Verständlichkeit bemüht ist. In seinen Briefen, zumal an Freunde und gute Bekannte, bei denen der diplomatische Modus nicht gefordert ist, spricht er sich häufig gründlich, auch über Ärgernisse, aus und formuliert erfrischend frei „von der Leber weg“.

Warburgs Briefe geben einen Überblick über das „Tagewerk“ (Dies der Titel des von Warburg angelegten Zettelkastens 72, WIA, III.2.1. ZK/72) des Privatgelehrten, sie halten die Schreiben eines Kunsthistorikers fest, aber keineswegs ausschließlich Briefe in Bezug auf das Fach Kunstgeschichte, ganz im Gegenteil das Spektrum ist breit und reicht von Fragen interdisziplinärer Forschung bis hin zu weit gespannten Fragen von Kultur und Politik. Wo eine intellektuelle Biographie ihren Protagonisten gewissermaßen im Kopfstand vorführt, gestatten es die Briefe, ihn zurück auf die (eigenen) Füße zu stellen. Und wer interessiert ist an Fragen einer Soziologie und Anthropologie der Wissenschaft, auch an Fragen nach der „Fabrikation von Erkenntnis“ (Ein von Karin Knorr-Cetina, Die Fabrikation von Erkenntnis. Zur Anthropologie der Wissenschaft, Frankfurt/M. 1984 in Anlehnung an Carl Einstein, Die Fabrikation der Fiktionen, 1933-34), geprägter Ausdruck. im Hinblick auf die Produktionsstätte und -weise eines Gelehrten, der findet hier Material in Hülle und Fülle. Hinzu kommen die in den Briefen niedergelegten disziplin-, wissenschafts- und zeitgeschichtlichen Bezüge, die dieses Corpus als ein Dokument von ausgezeichnetem Rang erscheinen lassen und nicht zuletzt auch als ein solches einer heute weithin verschwundenen Briefkultur.

Dienstzeit

Warburgs erster Epistel soll in dieser kommentierenden Übersicht zum Schluss auch der letzte – sowie der vorletzte – Brief an die Seite gestellt werden. Für Sonnabend, den 26. Oktober 1929, Warburgs Todestag, sind gleich zwei Schriftstücke überliefert (Bei beiden Schreiben handelt es sich um Typoskripte; den Brief an Fritz Saxl hat Warburg mit handschriftlichen Korrekturen und Nachträgen versehen). Sie zeigen Warburg wie gewohnt bei der Arbeit. Das erste der beiden Schreiben ist an das renommierte Münchner Antiquariat Rosenthal gerichtet (Brief an Erwin Rosenthal vom 26. Oktober 1929). Es handelt von der Idee, die Abteilung „Alchemie“ der K.B.W. wesentlich zu erweitern. Warburg bittet den Buchhändler daher, ihm ein Angebot relevanter Literatur aus seinem Bestand zu möglichst günstigen Konditionen zu unterbreiten. Die fachliche Erweiterung sei wissenschaftlich geboten, geschehe aber immer noch eher zögerlich, das heißt eigentlich „gegen ihren

Der zweite Brief, an Fritz Saxl in London adressiert, greift ebenfalls das Thema Alchemie auf und konkretisiert es, indem Warburg seinem Kollegen die Idee des Ausbaus der Bibliothek in diese Richtung skizziert (Brief an Fritz Saxl vom 26. Oktober 1929). Wie häufig bei Warburg geht es darum, mittels bislang nicht vorhandener Literatur einer neuen wissenschaftlichen Fragestellung nachzugehen. In diesem Fall geht es im weitesten Sinn um die Picatrix-Forschungen der K.B.W. und das Zusammenspiel von Magie, Alchemie und Astrologie. Das von Saxl entdeckte Calendarium naturale magicum perpetuum aus dem frühen 17. Jahrhundert, so Warburg, stamme von dem Alchemisten Johann Baptist Großschedl, und es lohne sich vermutlich, diesem Autor und seinen Schriften nachzuspüren. Daher greife er auch den Gedanken auf, die „Alchemisten“ in den Kreis der K.B.W.-Referenten „miteinzubeziehen“. Konkret schlägt er vor, den kommenden Winterzyklus der Vortragsreihe zum Thema „antikes Erbgut in Einzeldarstellungen“ (Brief an Fritz Saxl vom 26. Oktober 1929) auch mit Referenten dieser Fachrichtung zu besetzen. Als Experten hat er Ernst Darmstädter, nach dessen Rumor er sich auch im Schreiben an Rosenthal erkundigt hat, oder alternativ auch Charles Homer Haskins (Harvard University), Henry Ernst Sigerist (Universität Leipzig) und Charles Singer (London, University College u. Baltimore, Johns Hopkins University) im Blick. Warburg fallen umgehend die Namen renommierter internationaler Spezialisten ein, weil er sich unterdessen auch über diesen abgelegenen Zweig der Forschung gründlich informiert hat. Aber auch die anderen als mögliche Referenten gelisteten Kollegen können sich dem Rang und Namen nach sehen lassen – die Kunsthistoriker Adolph Goldschmidt, Werner Weisbach und Federico Hermanin de Reichenfeld sowie die Archäologen Ernst Curtius, Albert von Le Coq und Vittorio D. Macchioro (Die Vortragsreihe kam aufgrund von Warburgs Tod nicht zustande). Im Übrigen berichtet Warburg nach London, dass er eine beträchtliche Beihilfe für seinen alten Freund Paul Ruben bei der Wissenschaftlichen Stiftung erwirkt und sich auch um drei weitere Unterstützungsprojekte für Kolleginnen und Kollegen bemühe oder bereits erfolgreich bemüht habe. Mit einem „herzlichst“ schließt dieser letzte Brief und die wesentlichen aktuellen Angelegenheiten sind mit Saxl als Warburgs wichtigstem Gesprächspartner für diesen Tag benannt oder geregelt.

Auch der letzte Eintrag ins Tagebuch der K.B.W. ist auf Warburgs Todestag datiert. Er geht über die Informationen der letzten beiden Briefe noch einmal hinaus, indem die Themen Giordano Bruno, Bilderatlas, Immanuel Kant, Alchemie und noch einige andere Gegenstände im üblichen Stenogrammstil zur Sprache gebracht werden. Warburg ist somit vollauf beschäftigt, erkennbar frohen Mutes und in der Lage, vom Ankauf eines Konversationslexikons von 1745 ebenso zu handeln wie von der gelungenen Renovierung des Foyers der Bibliothek, in welchem das Franz Marc-Gemälde, das er 1913 gemeinsam mit seiner Frau erworben hatte (Hedinger, Diers 2020, S. 101-114), jetzt bedeutend besser zur Geltung komme. Und von Warburgs inzwischen enorm gewachsenem Selbstbewusstsein spricht wohl auch eine Randnotiz zu dem Plan eines Vortrags mit dem Titel „Energetische Aesthetik als logische Funktion im Geschäfte der Orientierung bei Giordano Bruno“: „So würde meine Rektoratsrede gelautet haben.“ Für einen Moment scheint Warburg gedanklich durchgespielt zu haben, welches Thema er denn vielleicht gewählt hätte, wenn er statt seines Freundes Ernst Cassirer zum Rektor der Hamburger Universität ernannt worden wäre und aus diesem Anlass am 7. November 1929 hätte sprechen müssen [8]. Wenn ein Gelehrter aus jüdischem Elternhaus Ende der 1920er Jahre in dieses Amt berufen werden konnte, mochte dies für Warburg auch heißen, dass es Hoffnung gab, dem weit verbreiteten Antisemitismus zumindest hier und da Einhalt gebieten oder jedenfalls ein markantes Gegenzeichen setzen zu können. Mit diesem Traum, ein zentrales öffentliches Amt zu bekleiden und den ihm vertrauten und geschätzten Status eines Privatgelehrten, den er für sich auch als eine Schutzzone vor politischen, sprich antisemitischen Attacken verstanden hat, doch noch hinter sich zu lassen, schließt das Tagebuch. Noch am selben Abend stirbt Warburg im Alter von 63 Jahren in seinem Wohnhaus an plötzlichem Herzversagen (Über den Verlauf des Abends vgl. ausführlich Heise 2005, 72f. u. 98-100 sowie Hedinger, Diers 2020, 74). Damit endet nach einer „43jährigen Dienstzeit“, wie es einmal heißt (Aby Warburg, Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg. Vor dem Kuratorium, in ASW, 307) das bis zum letzten Atemzug umtriebige Leben eines der bedeutendsten Gelehrten der Weimarer Epoche.

Zur (Vor-)Geschichte der Briefedition

Gerade in den Briefen, in denen Warburg seiner sprachbildenden Kraft freiere Zügel

läßt als in den gewichtigen wissenschaftlichen Abhandlungen,

tritt Warburg als Denker wie als Mensch lebendig vor den Vorhang.

(Fritz Saxl, Brief an den Verlag B.G. Teubner, ca. 1930)

Dass zu Warburgs Werk zu weiten Teilen entschieden auch das Corpus seiner Briefe als integraler Part gehört, möchte die vorliegende Publikation, die im Rahmen der Studienausgabe der Gesammelten Schriften erscheint, dokumentieren. Doch ist dieser Gedanke selbstverständlich nicht neu, denn bereits der bald nach Warburgs Tod erstellte Editionsplan für die Ausgabe der Gesammelten Schriften, deren erste (und einzige) Bände 1932 (Brief an den Leipziger Verleger B.G. Teubner, zit. nach GS II.1, XIX), kurz vor der Emigration der K.B.W., erschienen sind, sah als fünfte Abteilung „Briefe, Aphorismen und autobiographische Aufzeichnungen“ vor. Es war für die Herausgeber Fritz Saxl und Gertrud Bing sowie die übrigen Mitglieder des 1927 etablierten Kuratoriums der Bibliothek selbstverständlich, auch die Briefe eng mit dem übrigen schriftlichen Werk verbunden zu sehen. So lautet die Angabe im Impressum, tatsächlich kamen die Bände wohl erst Anfang 1933 zur Auslieferung; im Dezember desselben Jahres erfolgte dann die im Sinne der Rettung politisch unausweichlich gewordene Übersiedelung der K.B.W. nach London.

Über die Anlage und den geplanten Umfang dieses Briefbandes ist nichts weiter bekannt, als dass diesem ferner andere autobiographische Dokumente beigegeben werden sollten. Ein solcher Band rechnete ganz selbstverständlich, der Tradition editorischer Praxis folgend, zu einer abgerundeten Ausgabe der Schriften eines Gelehrten. Man wird sich diesen Band als eine Auswahlausgabe der Briefe aus dem Zeitraum der Jahre von 1886, dem Jahr des Studienbeginns, bis 1929, dem Todesjahrs Warburgs, vorzustellen haben, wobei als Schwerpunkt vermutlich „Briefe zum Werk“ vorgesehen waren. Biographische Aspekte wären vermutlich stärker in den zu veröffentlichenden Tagebuch-Auszügen zum Tragen gekommen. Die Brief- und Tagebuchabteilung der Gesammelten Schriften hätte dem Wissenschaftler Warburg, wie er in seinen Publikationen erscheint, die Person Warburgs zur Seite gestellt; sie hätte das Werk um biographische Gesichtspunkte ergänzt und dem offiziellen Autor der Schriften den privaten Brief- und Tagebuchschreiber beigesellt und dem Leser daher die Möglichkeit geboten, Biographie und Werk aufeinander zu beziehen und zugleich den bisweilen eher apokryphen Texten der kursierenden Anekdoten und Erinnerungen, die wesentlich dazu beigetragen haben, Warburg zu einer Legendenfigur und zum „Mythos“ (Gertrud Bing) werden zu lassen, authentische Quellen zu konfrontieren (Gertrud Bing, Brief an Fritz Saxl aus Florenz, WIA, III.103.6, vgl. zum Verlauf der Warburg-Rezeption und zum Warburg-Bild in der Sekundärliteratur auch Diers 1991a, 1–22)

Auch in diesem Punkt seiner Hinterlassenschaft hat Warburg seinen Herausgebern gründlich vorgearbeitet, indem er mit eben jener Sorgfalt und Systematik, mit der er seine gedruckten Schriften wie seine Manuskripte nicht nur verwahrt, sondern annotiert und fortgeschrieben hat, auch über sein Leben kontinuierlich Buch geführt hat. Zu dieser „Buchführung“ zählen in erster Linie die Tage- und Notizbücher, dann die Adress-, Besucher- und Ausgabebücher, des Weiteren die Bibliotheksbücher (Zugangsverzeichnisse) und ferner, die Briefe betreffend, als Ausgangsbuch ein „Merkbuch für Correspondenz“ und schließlich die Kopierbücherv (Diers 1991a, 27-31).

Doch auch dieser große Fundus musste nach der Emigration zunächst ungenutzt bleiben. Da die Briefabteilung neben der Publikation des Bibliothekskataloges für einen der abschließenden Bände der Gesammelten Schriften geplant war, wurden hierzu von den Herausgebern, die sich zunächst dem Projekt des MNEMOSYNE-Atlas und dem Vortragsband zuwandten, keine nennenswerten Vorbereitungen getroffen.

Erst in den sechziger Jahren ist die Idee einer Briefausgabe wieder aufgegriffen worden. In der Warburg-Literatur dieser Zeit stößt man hin und wieder auf den Hinweis, Warburgs Sohn Max Adolph sei mit der Edition einer „Anthologie von Warburgs Briefwechsel“ (Heckscher 1979, 143; englische Erstveröffentlichung: W. S. Heckscher, The Genesis of Iconology, in Stil und Überlieferung in der Kunst des Abendlandes. Akten des XXI. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte in Bonn 1964, Bd. III, Berlin 1967, 239–262; vgl. auch Wuttke 1966, 321: „Eine Briefpublikation steht in einiger Zeit durch Max [Adolph] Warburg, den Sohn Abys, zu erwarten“) befasst, ein Plan, der jedoch nur bis zur Anfertigung einiger Briefabschriften gediehen ist und der schließlich darauf abgestellt gewesen zu sein scheint, entlang dem Epistolarium Beiträge zu einer Biographie zu liefern. Zumindest hat Ernst H. Gombrich wenig später die von Max Adolph besorgten Abschriften in diesem Sinn für seine Monographie genutzt. Dazu heißt es: „Ich machte mich daher an die Arbeit und versah das Manuskript mit dem unerläßlichen biographischen Gerüst. Dabei erhielt ich Unterstützung von Max Adolf Warburg […], der sich mit der Korrespondenz seines Vaters beschäftigt und von vielen Briefen, die für den Biographen von Interesse sind, eine Abschrift angefertigt hatte“ (Gombrich [1970] 1992, 17). Auf diese Weise wurde aus Vorarbeiten zu einer ursprünglich als eigenständige Veröffentlichung angelegten Warburg-Publikation die Grundlage für ein Standardwerk der Sekundärliteratur. Zugleich ist es gerade Gombrich gewesen, der in der Einführung zu seiner Biographie den Stellenwert einer Briefausgabe hervorgehoben hat, ein Passus, in dem er in kurzen Strichen ein Bild des Briefautors Warburg entwirft: „[Warburg] führte eine umfangreiche Korrespondenz über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse und über Probleme seiner Vaterstadt Hamburg. In seinen Briefen wirkt er durchaus als ein Mann von Welt, als geschickter Diplomat, liebenswürdig, taktvoll und bestimmt, aber doch nicht unhöflich, ein Meister der eleganten Formulierung. Selbst die Routinekorrespondenz, in der er um Informationen oder ein Photo nachsucht, erweist ihn als den kultivierten Gelehrten, der mit Menschen umgehen kann. Warburg hat seine handschriftlichen Briefe jahrelang in Kopierbücher geschrieben [richtig: dort hinein abgeklatscht], und obgleich diese Kopien inzwischen sehr schwer zu entziffern sind, sollte eine Auswahl von Warburgs Briefen und Tagebüchern eines Tages doch noch veröffentlicht werden, um die vorliegende Untersuchung abzurunden und richtigzustellen“ (Gombrich [1970] 1992, 21).

Ausdrücklich nimmt Gombrich die Briefe und Tagebücher von seinen, den übrigen Nachlass betreffenden Publikationsvorbehalten aus. Andererseits reduziert er jedoch die Aspekte, die durch eine Veröffentlichung der Briefe gegeben wären, wenn er davon schreibt, hier führe ein eleganter Stilist und Diplomat die Feder und schließlich sei eine solche Publikation dazu angetan, äußere Lücken im biographischen Gerüst von Warburgs Vita zu füllen. Was die Briefe betrifft, muss diese Einschätzung in ihrer eingeschränkten Perspektive korrigiert werden. Der große Briefvorrat gibt dem Leser in seiner Vielfalt der mitgeteilten Gesichtspunkte und in der Aussagequalität für ein Warburg-Bild weitaus spezifischere Charakteristika an die Hand als die von dem Biographen Gombrich herangezogenen Allgemeinplätze eines „Mannes von Welt“, „geschickten Diplomaten“ oder „kultivierten Gelehrten“ - allesamt Topoi, die eher an der Oberfläche bleiben als dass sie näher, d.h. hin zur individuellen Physiognomie des Briefautors Warburg vorzudringen erlaubten, geschweige denn hin zur Arbeitsbiographie eines Mannes, von dessen weit gespannten Interessen und Aktivitäten die Briefe eindringlich Zeugnis ablegen.

Mit Gombrichs Warburg-Biographie war die Idee einer Ausgabe der Gesammelten Schriften und darin einbeschlossen auch eine Briefausgabe fürs erste ad acta gelegt. Das Warburg Institute war damals mit vielen anderen Problemen konfrontiert und mit neuen Fragen befasst, so dass man sich nurmehr bedingt über eine weitere Würdigung Warburgs als Bibliotheksgründer den Kopf zerbrach. Auch die Geschichte der eigenen Institution passte damals kaum ins Konzept. Warburgs Forschungen und Methoden galten, zumal im englischsprachigen Raum, überdies als überholt oder gar verstaubt. Es hieß jetzt für das Institut, sich auf der breiten Grundlage des ursprünglichen Konzepts der Forschungsbibliothek neuen Themenfeldern zu öffnen, darunter nicht zuletzt auch wieder die eher traditionelle, klassische Kunst- und Kulturgeschichte. Bedenkt man, dass sich in England eine Edition der Schriften Warburgs in deutscher Sprache kaum ins Profil eines verstärkt auf internationalen Austausch setzenden Instituts gefügt hätte, so kann man verstehen, dass der Plan nicht weiterverfolgt wurde. Auch in Deutschland wurde Warburg erst allmählich wiederentdeckt. Von ersten Hinwendungen und Veranstaltungen in den 1960er Jahren abgesehen, setzte eine nennenswerte Warburg-Rezeption erst in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre ein, und dies kaum zufällig rund um den 50. Todestag des Gelehrten herum, der eine kulturhistorische Kunst- und Bildgeschichte konzipiert hatte, deren Aktualität erst allmählich wieder ins Bewusstsein rückte (Dazu ausführlich Diers 1992a, 19-39). Nach einem halben Jahrhundert des Vergessens (und auch: Verdrängens) erinnerte man sich an Warburgs paradigmatische Schriften und die mit ihnen vollzogene Wende in Richtung einer den Gegenständen und Fächern nach breit aufgestellten Kulturwissenschaft, welche die hier und da als Orchideenfach verspottete Kunstgeschichte plötzlich wieder maßgeblich und federführend unter anderem in Fragen der Bildwissenschaft und Kulturanthropologie hat werden lassen.

Warburg-Industrie

Aber auch am Warburg Institute erstarkte das Interesse an Warburg allmählich wieder neu. Zunächst eher indirekt dadurch, dass die Zahl der Besucher des Warburg Archive schrittweise wuchs und sich auch die Publikationen über Warburg häuften, so dass in London bald schon leicht spöttelnd von einer drohenden „Warburg-Industrie“ [9] die Rede war. Im Zusammenhang der Rückerinnerung stand 1984 auch das „Colloquium über Probleme und Perspektiven des Briefwechsels von Aby Warburg“ [10], zu dem Henning Ritter und Martin Warnke 1984 in die Werner-Reimers-Stiftung nach Bad Homburg eingeladen hatten. Ritter war damals als freier Autor und Herausgeber tätig, bevor er im Jahr darauf als Redakteur zur „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ wechselte, wo er die Seite „Geisteswissenschaften“ begründete. Auf seine Initiative hin war 1981 auch Gombrichs Warburg-Biographie auf Deutsch erschienen (Gombrich [1970] 1992), ein wichtiger Schritt in Richtung Wiedererwachen des Interesses an Warburg und seiner Forschung, vergleichbar der Rolle, die der zwei Jahre zuvor von Dieter Wuttke edierten Auswahl der Warburg-Schriften zugekommen ist (ASW). Martin Warnke war 1979 von Marburg aus einem Ruf nach Hamburg gefolgt und hat sich dort rasch mit der Geschichte der Kunstgeschichte in der Hansestadt befasst, zuvörderst mit den beiden Protagonisten des Fachs in den zwanziger Jahren, Erwin Panofsky und Aby Warburg, die auch vor Ort weithin vergessen waren (Diers 2019). In diesem Zusammenhang kam es zu der Verabredung der erwähnten Tagung über die Warburg-Briefe. Dass es lohnend war, sich damit zu befassen, hatte bereits Gombrich mit einer großen Zahl von Briefzitaten deutlich gemacht. Warum folglich nicht die Frage aufwerfen, ob nicht eine Briefausgabe jetzt sinnvoll sei, und wenn ja, wie sie realisiert werden könnte. Das Votum der Tagung fiel einhellig aus. Man war sich rasch einig, dass das Projekt in Angriff genommen werden sollte und dass es sich anbot, mit dem Corpus der Briefe in den Kopierbüchern zu starten. Nicht zuletzt die zitierte Befürwortung einer Briefausgabe durch Gombrich bekräftigte die Idee. Mit der Transkription der Kopierbücher, die den Zeitraum von 1905 bis 1918 dokumentieren, zu beginnen, empfahl sich bereits auch deswegen, weil hier 2.200 handschriftliche Briefe als Abklatschkopien in sechs Bänden gebündelt in London parat lagen. Gefördert vom Kunstgeschichtlichen Seminar der Universität Hamburg und von Warnke mit Joseph B. Trapp als Direktor des Warburg Institute verabredet, wurde in den folgenden drei Jahren dieses Projekt umgesetzt. Band für Band der Kopierbücher wurde an die Hamburger Kunsthalle ausgeliehen, dort bearbeitet und anschließend retourniert. Ende 1988 lagen die teils schwer entzifferbaren Briefe transkribiert und zur Edition vorbereitet vor (Ausführlich dazu Diers 1991a; die sechsbändige Transkription d. Vf. wurde in Kopien jeweils im Archiv des Warburg Institute sowie im Kunstgeschichtlichen Seminar der Universität Hamburg deponiert). Die Umschriften erleichterten selbstverständlich den Zugang und den Überblick über dieses wichtige Corpus und sie wurden in der Folge von den Archivbesuchern auch regelmäßig konsultiert.

Inzwischen war jedoch aus dem Plan einer Briefausgabe das größere Projekt einer Fortführung der Edition der Gesammelten Schriften insgesamt hervorgegangen (Vgl. dazu das Vorwort der Herausgeber in Bredekamp, Diers, Schoell-Glass 1991, IX–XII) und speziell auch die Idee aufgetaucht, zunächst möglichst den Gesamtbestand der Korrespondenz für die Jahre bis 1929, der im Warburg Archive verwahrt wird, zu sichten und mittels Regesten zu erschließen (Die Regesten finden sich in der „database“, online catalogue of the Warburg Institute Archive). Die Briefe der Kopierbücher sollten jetzt nicht mehr integral und für sich, sondern als Teil einer weiter gefassten Edition veröffentlicht werden. So wurde einerseits die Studienausgabe der Warburg-Schriften als Fortsetzung der Edition von 1932 und andererseits die Sichtung des umfangreichen Londoner Briefbestandes vereinbart. Letztere Arbeit wurde ab 1992 unternommen, finanziell gefördert von zahlreichen Stiftungen, aber angeschoben von einer Unterstützung, die Martin Warnke aus dem ihm verliehenen Leibniz-Preis beigesteuert hatte, Dorothea McEwan, damals Archivarin des WIA, hat die Briefregesten erstellt.

In der Zwischenzeit war Warburg auch am Warburg Institute wieder stärker ins Gespräch der Kolleginnen und Kollegen gerückt. Anne Marie Meyer, Emigrantin aus Berlin, die 1937 als Sekretärin zum Personal des Warburg Institute gestoßen war, aber auch in der Verwaltung arbeitete und als Redakteurin zahlreicher Publikationen des Hauses fungierte, wurde mit ihrer Pensionierung 1984 zum Honorary Fellow und hütete auch das Warburg-Archiv, das mehr oder weniger bescheiden in einfachen Wohnzimmerschränken und Regalen im ehemaligen Büro von Gertrud Bing, jetzt das Arbeitszimmer von „Miss Meyer“ [11], untergebracht war [Abb. 4]. Die Sammlung der Nachlasspapiere besaß der äußeren Erscheinung nach für lange Jahrzehnte kaum den Charakter eines klassischen Archivs.

4, 5 | G. Bing’s Room im Londoner Warburg Institute mit dem Schreibtisch von Anne Marie Meyer und an der Wand eine Porträtfotografie Warburgs; hinten am Fenster der Arbeitsplatz für Besucher; rechts: Blick aus dem Fenster Richtung Woburn und Gordon Square, Fotos Februar 1985.

Man hatte vielmehr den Eindruck eines leicht angestaubten Büros. Die Manuskripte, Tage- und Notizbücher sowie Briefe waren in schlichten Mappen oder Kartons gestapelt und knapp beschriftet. Die durch ihren Buntpapierüberzug dekorativen Zettelkästen waren in einem Wandregal aufgereiht. Die Möbel und gerahmten Bilder stammten zum Teil noch aus Hamburg und waren entsprechend in die Jahre gekommen, nicht zuletzt ein Anzeichen dafür, dass die Finanzausstattung des Instituts, das bis heute der University of London zugehört, eher bescheiden war. Für Besucher stand ein kleiner Arbeitsplatz am Fenster dieses Raums bereit und die freundliche Archivarin im Nebenberuf suchte die erbetenen Unterlagen aus einer kaum überschaubaren Fülle von Mappen und Schachteln heraus. Ein Findbuch zur Orientierung existierte nicht oder war jedenfalls nur für den internen Gebrauch bestimmt. Erst nach 1990 hatte Anne Marie Meyer gemeinsam mit ihrem Kollegen Trapp eine detaillierte Bestandsliste der „Papers of A. Warburg in G. Bing’s Room“ erstellt und über ein Nummerierungssystem allmählich leichter zugänglich gemacht (Heute „Register of the Archive of Aby M. Warburg and the Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg“, arrangement devised by A.M. Meyer and J. Trapp, 1993, revised by S. Meurer and C. Wedepohl).

Man durfte im Archiv in den 1980er Jahren sogar rauchen, schließlich frönte Miss Meyer als Hüterin der Schätze selbst dieser Leidenschaft. Wer ihr unter den Besuchern sympathisch war, mit dem unterhielt sie sich auch weitläufiger, in Ausnahmefällen auch auf Deutsch. Sie hat auch die Transkription der Kopierbücher anteilnehmend und hilfestellend begleitet. Und wohl nicht zuletzt, um klarzulegen, um welch hohes Gut es sich bei den Briefen handelte und wie man mit ihnen kommentierend umzugehen hatte, publizierte sie 1988 einen der ersten Aufsätze, die Warburgs Korrespondenz gewidmet sind. Ihr Beitrag über Aby Warburg in His Early Correspondence behandelt die Jahre von 1887 bis 1910 und beschäftigt sich vorwiegend mit der Familienkorrespondenz. Die Autorin bettet die Schreiben in die Biographie des jungen Gelehrten ein und diskutiert insbesondere sein angespanntes Verhältnis zum Judentum, von dessen institutioneller Seite Warburg sich als „Dissident“ früh zu lösen begonnen hatte. Die bereits vorliegenden Transkriptionen der Kopierbücher hat die Verfasserin mit Dank genutzt. Warum ihr Aufsatz nicht im „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes“, sondern in dem eher populären Magazin „The American Scholar“ in der Rubrik „European Scholarship“ erschienen ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Vermutlich war ein biographischer Artikel in der kunsthistorischen Hauszeitschrift eher fehl am Platz. Die einzige Ausnahme war bis dato ein Warburg-Artikel aus der Feder von Gertrud Bing aus dem Jahr 1965. Vielleicht galt es auch schlicht, Warburg dem amerikanischen Publikum näher zu bringen. Zudem hatte Meyer im Jahr zuvor bereits einen Warburg-Aufsatz, der ebenfalls auf Briefzeugnissen fußt, die mustergültig kommentiert und annotiert sind, im genannten Journal publiziert (Meyer 1987).

Die Kopierbuch-Briefe als Grundlage für eine ausgreifende Würdigung Warburgs als Briefverfasser nutzend, erschien 1990 die Untersuchung Warburg aus Briefen. Kommentare zu den Kopierbüchern der Jahre 1905 bis 1918, die der Verfasser als Dissertation in Hamburg vorgelegt hatte (Diers 1991a). Sie war als Probe aufs Exempel einer Analyse des Warburgschen epistolographischen Schrifttums angelegt und wollte zeigen, wie inhaltlich aufschlussreich und anregend die Lektüre der Briefe sein konnte. Auch in den im Jahr darauf publizierten Akten des internationalen,

Was Warburgs Briefe betrifft, sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Publikationen erschienen, die einzelne Schriftstücke oder Konvolute von Schreiben des Hamburger Kunsthistorikers integral oder in Auszügen zugänglich gemacht haben. Darunter finden sich ausgewählte Briefe an Ernst Cassirer, Fritz Saxl oder Erwin Panofsky, aber auch Briefe an Ludwig Binswanger, Warburgs Arzt im Kreuzlinger Sanatorium, sowie einzelne Schreiben wie jene an Thomas Mann, Max Weber oder Albert Einstein (Bredekamp 2019). Zuletzt hat Horst Bredekamp in seinem Buch Aby Warburg, der Indianer Briefe Warburgs mit Bezug auf seine Berliner Jahre ausgewertet und gezeigt, wie gewinnbringend sich diese Schreiben über das (Auto-)Biographische hinaus, zum Beispiel für ein Bild der Epoche, hier speziell in Bezug auf den historischen Stand der ethnographischen Forschung in Deutschland, nutzen lassen. Es ist hier nicht der Platz, diese Briefpublikationen, die unterschiedlich detailliert kommentiert sind, anzuführen (Wuttke 1998, Biester 2006 und Biester, Wuttke 2007). Deutlich ist nur, dass die Nachfrage nach Warburgs Schriften und Briefen in den zurückliegenden drei Jahrzehnten sehr beträchtlich angestiegen ist und damit verbunden das Interesse an Warburgs Person und Wirken im allgemeinen. Man könnte sagen, die Warburg-Industrie habe sich tatsächlich etabliert, nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch international verteilt über zahlreiche Länder, aber den horrifizierenden Tendenzen, die anfangs in London befürchtet wurden, wurde – von einigen Auswüchsen abgesehen – erfolgreich ein Modell äußerst fruchtbaren Umgangs mit dem Werk, die Briefe eingeschlossen, gegenübergestellt. Und dass es sich dabei keineswegs notwendig um das Deutungsmuster Biographismus nach dem Schlüssel „Der Mann ist das Werk, das Werk ist der Mann“, wie ihn Gombrich angewendet hat, handeln muss, zeigt ein Großteil der Sekundärliteratur. Insofern kann man einem Kritiker, der Gombrichs Modell für als in der Warburg-Literatur notorisch geworden erachtet (Vgl. Siegel 2019), unter anderem entgegnen, dass sich die Briefe nicht nur als aussagekräftige Zeugnisse erweisen in Bezug auf die Person ihres Verfassers und dessen Lebensstationen, welche die Studienzeit, den Florenzaufenthalt samt intensivster Archivforschung, die Jahre der Professionalisierung und des Bibliothekaufbaus im Anschluss an die Rückkehr nach Hamburg, die den Nervenzusammenbruch bedingende Kriegszeit, die Kreuzlinger Passion und das Jahrfünft des Revenants mit der Eröffnung der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek K.B.W. umfassen, sondern zugleich auch als wertvolle Dokumente zum Verständnis der diversen historischen Zeiträume, in der sie abgefasst wurden, darstellen – vom Kaiserreich über den Ersten Weltkrieg hin zur Weimarer Republik bis zum Vorabend der Nazi-Zeit. Dadurch werden die Briefe nicht nur im Nebenbei zu einer überpersönlichen historischen Quelle. Und überdies ist Warburgs Vita und Wissenschaft dermaßen stark von den Zeitumständen geprägt, dass von ihr abzusehen bedeuten würde, ihre Charakteristik und damit auch die Idee und Besonderheit seiner „fröhlichen“, grenzüberschreitenden und offenen, auf (Hypo-)Thesen abgestellten, multidisziplinären Form von Wissenschaft zu übersehen oder zu verfehlen.

Die Anknüpfungspunkte an Warburgs Schaffen sind bis heute offenbar unerschöpflich, so dass der Kunsthistoriker inzwischen bisweilen sogar als bildender Künstler angesprochen wird (Diers 2016 sowie Diers, Warnke 2020, 112). Er selbst hat seiner Frau Mary gegenüber, die seit ihrer Begegnung in Florenz 1888 seine engste Partnerin im Briefaustausch war [Abb. 6], nur zu- und eingestanden, dass sie ja schließlich wisse, dass er eigentlich ein Dichter sei. Circa 2.100 Briefe Warburgs an Mary Hertz bzw. Mary Warburg sind überliefert; vgl. auch den Abdruck zahlreicher Schreiben von Mary Hertz/Mary Warburg an Aby Warburg in Hedinger, Diers 2020.

6 | Mary Warburg, Aby Warburg lesend, Bleistiftzeichnung, 1925. Durchs Fenster gesehen im Hintergrund die Zeichnerin bei einer Bergwanderung.

Und er unterzeichnet diesen Brief mit der Wendung: „Dein verhinderter Dichter“:

Es ist schon mein Pech, daß das Comptoirideal mich viel zu sehr beeinflußt. Eigentlich bin ich ja ein Dichter, das weißt Du doch? (Brief an Mary Warburg vom 30. Juni 1909).

Schlusswendung desselben Briefes: „Dein verhinderter Dichter“. Wenn überhaupt, so lässt sich diese Selbsteinschätzung eines schreibenden Poeten und Intellektuellen am ehesten entlang der Briefauswahl, die hier vorgelegt wird, auf ihre Geltung überprüfen.

Noten

1. WIA, FC, Aby Warburg an Sara Warburg und Marianne Zagury, 11. April 1879. Dieses frühe(ste) Schreiben wurde in die vorliegende Briefauswahl nicht unmittelbar integriert, weil es zum einen den von den Herausgebern als Rahmen gewählten Zeitraum gesprengt hätte, der mit dem Studium in Bonn 1886 beginnt und bis zum Tod 1929 führt und den Warburg selbst als seine „43jährige Dienstzeit“ bezeichnet hat. Da dem zitierten Erstling zum anderen während Warburgs Schulzeit kein weiterer Brief folgt, weil es offenbar für den Schüler, der im Haus der Eltern lebte und sich mündlich austauschen konnte, keinen Anlass gab, weitere Schreiben zu verfassen; oder aber, nicht ausgeschlossen, weil sich andere Schriftstücke nicht erhalten haben. Mit Studienbeginn setzt dann eine wahre Briefflut ein, insbesondere Richtung Hamburg und in das Elternhaus ebenda.

2. Jörg Waßmer, Archivar am Jüdischen Museum, Berlin, hat freundlicher- und dankenswerterweise das schwer lesbare hebräische Wort transkribiert und übersetzt: „Ich lese ‚Parascha‘, was ja auch im Kontext der Bar Mitzwa Sinn macht, allerdings abweichend von der üblichen hebräischen Schreibweise mit Alef (2. Buchstabe) und Aijn (letzter Buchstabe) geschrieben“. E-mail-Schreiben an den Vf. vom 20. August 2020.

3. Vgl. Georg Steinhausens älteres Standardwerk Geschichte des deutschen Briefes. Zur Kulturgeschichte des deutschen Volkes, 2 Bde., Berlin 1889-1891 (2. Auflage Dublin/Zürich 1968): „Und so schwindet [nach 1848] auch allmählich der alte Brief. Nüchterner ist die Zeit geworden, und die Ideale weichen vor dem realen, dem materiellen Zeitgeist scheu zurück. […] Unsere Zeit charakterisiert viel eher die Postkarte mit ihrer Kürze und Bequemlichkeit. […] Die Postkarte wieder wird noch übertroffen durch das Telegramm.“ Bd. II, 408f.

4. Später hat Warburg rückblickend auch davon gesprochen, dass er den „Anfangspunkt“ seiner wissenschaftlichen Entwicklung“ „mit dem 15. Jahre nicht zu früh ansetze; dabei hätten ihn die „Kämpfe mit einer dogmatisch strengen Orthodoxie“ den Gegensatz zwischen „starrer biblischer Tradition“ („durch hebräischen Unterricht im Hause seit den ersten Kinderjahren vertreten“) auf der einen und der „modernen europaeisch-deutschen Kultur“ gelehrt. A. Warburg, Vom Arsenal zum Laboratorium (1927), in: WEB, 683-694.

5.

6. Der Fragment gebliebene Bilderatlas MNEMOSYNE wird inzwischen als Hauptwerk Warburgs erachtet und entsprechend häufig angeführt. Warburg selbst hat ihn gelegentlich sein „Lebenswerk“ genannt. Dieses „opus imperfectum“ (Nicholas Mann) ist erstmals 1993 in einer Wiener Ausstellung gewürdigt worden und später entlang den 63, in fotografischen Wiedergaben des letzten, aus dem Jahr 1929 herrührenden Zustandes von Martin Warnke in Zusammenarbeit mit Claudia Brink im Rahmen der Studienausgabe der Gesammelten Schriften wissenschaftlich ediert worden (GS II.1). Seither hat es zahlreiche weitere Versuche gegeben, den Atlas zu rekonstruieren und zu kommentieren; zuletzt in einer Ausstellung des Hauses der Kulturen der Welt, die auch von einer Publikation begleitet wurde (Aby Warburg, Bilderatlas Mnemosyne – das Original, Berlin 2020).

7. Die Warburg-Briefe an Boll aus dem Besitz der Heidelberger Universitätsbibliothek liegen vom Vf. transkribiert vor; hinzu kommen einige Schreiben an Boll, die in dem genannten Konvolut fehlen, aber in den Kopierbüchern dokumentiert sind. Bolls Schreiben an Warburg sind in der GC des WIA verwahrt.

8. Cassirer hat in seiner Antrittsrede als neu gewählter Rektor der Universität Hamburg am 7. November 1929 über Formen und Formwandlungen des philosophischen Wahrheitsbegriffs gesprochen; vgl. Hamburgische Universität, Reden, gehalten bei der Feier des Rektorwechsels am 7. November 1929, Hamburg 1929.

9. Der Ausdruck wurde zuerst von Anne Marie Meyer leicht spöttelnd ins Gespräch gebracht und später von Roland Kany eher abfällig in einer Besprechung benutzt: „Vor allem über Hamburg schwappte [nach 1979] eine Warburg-Welle. Die Warburg-Industrie ging in Produktion“, in ders. Schon die Mitwelt versetzte Aby Warburg unter die Wandelsterne, “Frankfurter Allgemeine Zeitung” 59 vom 11. März 1999.

10. TeilnehmerInnen des Colloquiums, das vom 24.–28. März stattfand, waren Antoine Bodar (Amsterdam), Bernhard Buschendorf (Heidelberg), Michael Diers (Hamburg), Silvia Ferretti (Rom), Hans Kurig (Norderstedt), Eva Maék-Gerard (Frankfurt/M.), Henning Ritter (Berlin), Georg Syamken (Hamburg) und Martin Warnke (Hamburg); vgl. über die Tagung den Bericht von Gina Thomas, Aby-Warburg-Edition. Kontorbücher des Bildungsmaklers, in “Frankfurter Allgemeine Zeitung” 83 vom 6. April 1984, 27.

11. Über Anne Marie Meyer vgl. auch den Nachruf ihres Kollegen J.B. Trapp, Anne Marie Meyer, Pillar of the Warburg Institute, “The Independent” 6. November 2004.

Bibliographische Referenzen

- ASW

A. Warburg, Ausgewählte Schriften und Würdigungen, hrsg. von D. Wuttke in Verbindung mit C.G. Heise, Baden-Baden 1979. - GS

A. Warburg, Gesammelte Schriften, Studienausgabe. - GS II.1

A. Warburg, Der Bilderatlas Mnemosyne, hrsg. von M. Warnke unter Mitarbeit von C. Brink, Berlin 2000. - GS III.1

A. Warburg, Kleine Schriften und Vorträge (in Vorbereitung). - GS IV

A. Warburg, Fragmente zur Ausdruckskunde, hrsg. von U. Pfisterer, H.C. Hönes, Berlin 2015. - WEB

A. Warburg, Werke in einem Band, hrsg. von M. Treml, S. Weigel, P. Ladwig, Berlin 2010. - Bing 2019

G. Bing, Fragments sur Warburg. Documents originaux en Allemand, en Anglais, en Italien et leur traduction Française, hrsg. von M. Treml, P. Despoix, Paris 2019. - Bredekamp 2019

H. Bredekamp, Aby Warburg, der Indianer. Berliner Erkundungen einer liberalen Ethnologie, Berlin 2019. - Bredekamp, Diers, Schoell-Glass 1991

H. Bredekamp, M. Diers, C. Schoell-Glass (hrsg. von), Aby Warburg, Akten des internationalen Symposiums, Hamburg 1990, Weinheim 1991. - Diers 1991a

M. Diers, Warburg aus Briefen. Kommentare zu den Kopierbüchern der Jahre 1905–1918, Weinheim 1991. - Diers 1991b

M. Diers, Von der Ideologie- zur Ikonologiekritik. Die Warburg-Renaissancen, in Frankfurter Schule und Kunstgeschichte, hrsg. von A. Berndt, P. Kaiser, Berlin 1992, 19-39. - Diers 2016

M. Diers, Warburg und die Folgen für die Kunst, “Lerchenfeld” 35, 2016, 17-29. - Diers 2019

M. Diers, Der Gelehrte, der unter die Kaufleute fiel. Warburg, Hamburg und die Wissenschaft, Vortrag am Warburg-Haus, Hamburg, 25. Juni 2019. - Diers, Warnke 2020

M. Diers, M. Warnke, Von Manet bis Marc. Aby Warburg, Mary Hertz und die moderne Kunst, in Hedinger, Diers 2020, 98-116. - Gombrich [1970] 1992

E. Gombrich, Aby Warburg. Eine intellektuelle Biographie, Hamburg 1992. - Hedinger, Diers 2020

B. Hedinger, M. Diers in Zusammenarbeit mit A. Völker, Mary Warburg. Leben und Werk, München 2020. - Hensel 2011a

T. Hensel, Wie aus der Kunstgeschichte eine Bildwissenschaft wurde. Aby Warburgs Graphien, Berlin 2011. - Hensel 2011b

T. Hensel, Warburg im Kino, Kunstwissenschaft und Film, in H. Keazor, F. Liptay, S. Marschall (hrsg. von), Filmkunst. Studien an den Grenzen der Künste und Medien, Marburg 2011, 14-38. - McEwan 2004

D. McEwan, „Wanderstraßen der Kultur.“ Die Aby Warburg – Fritz Saxl Korrespondenz 1920 bis 1929, München/Hamburg 2004. - Meyer 1987

A.M. Meyer, Concerning Warburg’s ‘Costumi teatrali’ and Angelo Solerti, “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 50, 1987, 171-188. - Naber 1995

C. Naber, Heuernte bei Gewitter, in R. Galitz, B. Reimers (hrsg. von), A. Warburg, „Ekstatische Nymphe… trauernder Flußgott“. Porträt eines Gelehrten, Hamburg 1995, 104-129. - Siegel 2019

S. Siegel, Aby Warburg, der Ethnologe, “Merkur” 73, n. 840, 2019, 74-82.

English abstract

Micheal Diers presents here the Introduction to Briefe, edited by Micheal Diers and Thomas Helbig and published for De Gruyter’s Gesammelte Schriften, Studienausgabe series: the book, published in two volumes, presents a selection of around 800 of Warburg’s letters that serve as annotated examples. This selection amounts to an indirect biography, documenting and annotating his life and work from the beginning of Warburg’s studies in 1886 to his death in 1929.

keywords | Aby Warburg; Gertrud Bing; Max Adolph Warburg; Warburg Institute.

Per citare questo articolo / To cite this article: M. Diers, Aby Warburg. Ein Porträt aus Briefen. Gekürzte Einleitung aus: Michael Diers und Steffen Haug mit Thomas Helbig (hrsg. von), Aby Warburg, Briefe, Berlin/Boston 2021), “La Rivista di Engramma” n. 199, febbraio 2023, pp. 125-159 | PDF of the article