Elisabetta Gonzaga come Danae nella medaglia di Adriano Fiorentino (1495)

Monica Centanni

English abstract

Adriano di Giovanni de’ Maestri, detto Adriano Fiorentino, Medaglia per Elisabetta Gonzaga, 1495

Sul diritto della medaglia un profilo femminile voltato verso destra: l’abito ha una scollatura quadrata, al collo la donna porta un filo di perle che le orna il girocollo e poi ricade a collana; i capelli sono trattenuti da una cuffia, con un filo passante intorno alla fronte, che si allunga dietro a contenere una lunga e stretta coda. Entro un bordo circolare, ancora di perle, la scritta: ELISABET GONZAGA FELTRIA DUCISS URBINI.

.jpg)

Adriano Fiorentino, Medaglia per Elisabetta Gonzaga, 1495, diritto

La medaglia celebra Elisabetta Gonzaga (1471-1526), sorella del marchese di Mantova, Francesco (marito di Isabella d’Este), già unita in patto nuziale dal 1486, due anni dopo, a sedici anni, sposa il Duca di Urbino, Guidobaldo da Montefeltro. Delle feste per le nozze, celebrate in gran pompa a Urbino l’11 febbraio 1488, possediamo una dettagliata e preziosissima descrizione in una lettera che il fido cortigiano Benedetto Capilupo invia a Maddalena Gonzaga per confortarla dal distacco della sorella. Nel documento si legge che la celebrazione religiosa avvenne il lunedì nella Chiesa di San Francesco, alla presenza dell’“ambassadore del Papa” il quale: “auctoritate apostolica benedisse gli sposi”. Preziosa la descrizione delle varie feste: fra queste, il mercoledì seguente al matrimonio:

Si fece una bellissima representatione de più significati, ne la quale erano meglio de 70, forsi 80 homini vestiti con li spiritelli et in questo numero era Jove con tutti li dei et dee celeste finti dai poeti, vestiti secondo la allegoria sua con le insigne in mane. Furono molti che recitarono versi in diverse fictione, fra le quali fu Junone et Diana che contesino un pezo con rime ellegantissime qual fusse miglior vita si la matrimoniale o la virginale, et da l’una e l’altra fu alegato eficacissime rasone anti Jove, el quale poi dette la sententia in favore de Junone, reducendola in honore de questi ill.mi sposi et la aprobò con molta rasone, tra quale questa fu l’ultima che se ognuno servasse verginità mancharia la generatione humana et saria contra la institutione divina: crescite et multiplicamini (il documento è pubblicato in Luzio-Renier 1893, 15 ss).

L’autore dell’operetta allegorica, che prevedeva la tenzone tra Giunone e Diana, sarebbe, stando al Capilupo, “Zohanne de Santo”, ovvero il padre di Raffaello di cui è nota l’attività letteraria soltanto per un poema in terzine dedicato proprio a Guidobaldo (Bibl. Vat., ms. Ott. lat. 1305: sul manoscritto, v. Hofmann 2008).

La scritta evidenzia il titolo di “Duchessa di Urbino” DUCISS[A] URBINI (come usa appellarsi la stessa Elisabetta, ad esempio nella firma di una sua epistola, datata 27 aprile 1510, di mano del suo prestigioso ‘cancelliere’ Baldassar Castiglione). Le perle che le ornano il collo e incorniciano l’iscrizione sottolineano la sua condizione coniugale.

Adriano Fiorentino, Medaglia per Elisabetta Gonzaga, 1495, rovescio

Sul verso una figura femminile nuda, distesa su un letto, con la testa che appoggia su un’alta testiera: tra le mani stringe delle redini. Sopra di lei una nube emette fiammelle che cadono a pioggia sulla donna. Come è stato dimostrato con ampi e argomentati confronti iconografici (Settis 1985, 207 ss.), si tratta di una raffigurazione di Danae, rappresentata in modo del tutto compatibile con la tradizione iconografica antica e medievale.

La nudità, la posa distesa della donna, con le gambe leggermente incrociate e le braccia aperte a reggere qualcosa (nell’iconografia antica il lembo della veste, il reale o metaforico ‘grembo’ che raccoglie la pioggia) sono sovrapponibili alla postura della Danae classica, più ancora che a quella medievale, chiusa nella torre, più spesso raffigurata in piedi o seduta e compostamente vestita (Settis 1985): la conoscenza dell’iconografia antica di Danae poteva essere ben nota mediante le gemme di età imperiale romana che circolavano diffusamente nelle collezioni delle corti rinascimentali. L’alta e strana testiera del letto, a forma di grata, potrebbe essere una buona soluzione, che allude sia alla fecondazione della fanciulla sia, simbolicamente, alla prigione in cui Danae è rinchiusa e in cui avviene il miracolo.

Da sinistra verso destra:

Danae e la pioggia d’oro, cratere a calice a figure rosse, 490-480 a.C. San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage; Danae e la pioggia d’oro, cratere a campana a figure rosse, fine V sec. a.C., Paris, Musée du Louvre; Danae accoglie in grembo la pioggia d’oro, corniola, München, Antikesammlung.

Danae compare la prima in letteratura nel mirabile frammento di Simonide (la ninna nanna al piccolo Perseo, dentro l’arca in balia delle onde del mare: Simonides fr. 271 Poltera = PMG 543); la sua fortuna mitografica e iconografica e iconografia riguarda proprio l’episodio della miracolosa congiunzione della fanciulla rinchiusa nella torre con Zeus, sub specie di pioggia d’oro, e della sua conseguente miracolosa fecondazione (Maffre 1986). Questa la storia di Danae, come si può sommariamente riassumere in base alle schede mitografiche di Apollodoro e di Igino. Un oracolo, interpellato dal re di Argo Acrisio per sapere se avrebbe avuto figli maschi risponde che da sua figlia sarebbe nato un figlio che l’avrebbe ucciso. Acrisio, per impedire che la figlia generasse, imprigiona Danae in una torre. Ma Zeus in forma di pioggia d’oro, passa attraverso il soffitto della torre, scende su di lei e la feconda (secondo altre versioni il fratello di Acrisio, Preto, vìola la nipote). Nasce Perseo e Acrisio, non credendo che il padre fosse Zeus, chiuse madre e figlio in un’arca di legno e li gettò in mare. Approdata la cassa sulle coste dell’isola di Serifo, Danae e Perseo vengono accolti da Ditti che li portò a Polidette, il re dell’isola che, a seconda delle diverse varianti del mito, sposa Danae e alleva Perseo, ovvero sottopone il giovane a una serie di prove, che costituiscono la sua iniziazione eroica e che culminano con la cattura, grazie all’aiuto di Atena, della testa della Gorgone Medusa. Dopo varie vicende, fra le quali spicca la liberazione di Andromeda, Perseo, durante una gara di pentathlon a Larissa (Apollodoro), o durante i giochi funebri per la morte di Polidette (Igino, fab. LXIV) lanciando il disco uccide accidentalmente il nonno Acrisio e così l’oracolo si avvera (Apollodoro, Bibl. II 4 4).

Fra le varie fonti letterarie antiche si ricorda il passaggio delle Metamorfosi di Ovidio, in cui la storia della divina maternità di Danae e della morte di Acrisio è inserita nell’ambito delle punizioni a vari personaggi del mito per la loro empietà verso gli dei:

Solus Abantiades ab origine cretus eadem

Acrisius superest, qui moenibus arceat urbis

Argolicae contraque deum ferat arma genusque

non putet esse Iovis: neque enim Iovis esse putabat

Persea, quem pluvio Danae conceperat auro.

Ovidio, Met. IV, 607-611

Nell’immaginario greco e romano Danae è dunque rappresentata come una fanciulla miracolosamente ingravidata dal dio. Ma non manca, specie nell’iconografia antica, una lettura più maliziosa, se non addirittura lasciva, della figura di Danae distesa sul letto, in attesa della sacra pioggia d’oro.

Danae, forma in terracotta per dolci, Museo di Aquincum (da Settis 1985, fig. 52)

A partire dalla tarda antichità la figura di Danae è interpretata in modo ambivalente e, come nota Salvatore Settis, la doppia interpretazione della figura di Danae dipende dalla contradditoria interpretatio christiana del mito. Il primo testo in cui Danae è chiamata in causa come esempio negativo di pudore femminile corrotto dall’oro (“vel Danaes per imbrem aureum appetisse concubitum, ubi intellegitur pudicitia mulieris auro fuisse corrupta”: Agostino, De Civitate Dei XVIII, 13). Anche altrove Agostino cita Danae come esempio di finzione delle fabulae mitologiche e di corruzione pagana. Più difficile ricostruire chi per primo abbia capovolto l’interpretazione agostiniana del Giove lussurioso e della Danae impudica in Giove-Dio e Danae come typus Pudicitiae.

Come sostiene Settis la prima attestazione iconografica è in un manoscritto del Fulgentius metaphoralis, datato al primo quarto del XV secolo, in cui Danae compare in una torre chiusa (MS Vat. Pal. Lar. 1066, f. 228r); dal medesimo filone iconografico dipende l’imago Pudicitiae di un ms. datato 1425-1440 (già studiato da Saxl 1942) in cui compare Danae nella torre (MS Casanatese 1403, f. 34v). Ma già prima nel suo Defensorium inviolatae virginitatis Beatae Mariae (datato al 1388) il domenicano Franciscus di Retza si chiedeva: “Si Danae aurea pluvia a Iove pregnans claret, cur Spiritu Sancto gravida virgo non generaret?” (Settis 1985, 211).

Franciscus de Retza, Defensorium Inviolatae Virginitatis Marie, Basilea 1490, fol. 12r

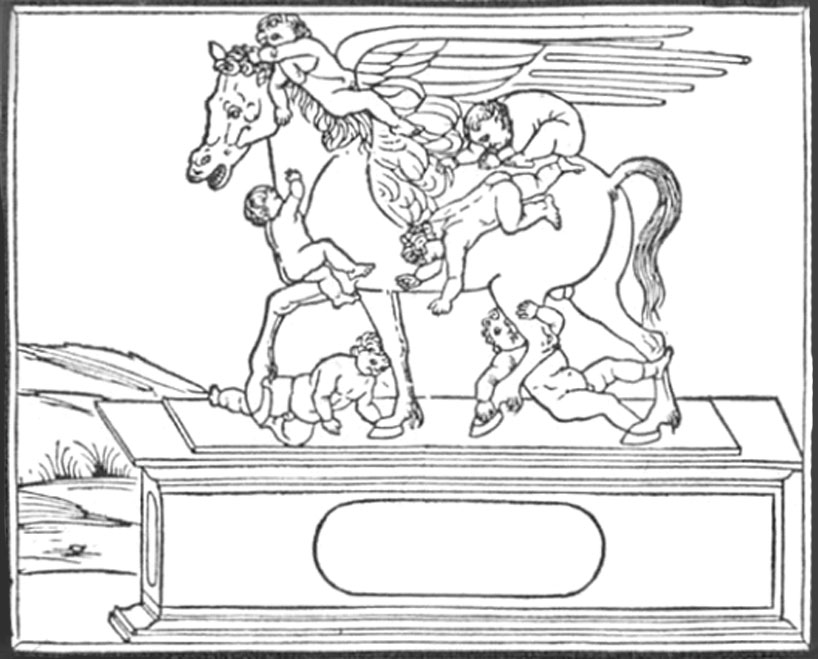

’Trionfo di Danae’, incisione xilografica, dall’Hypnerotomachia Poliphili, Venezia 1499, 170

Jan Gossaert, detto Mabuse, Danae, 1527, München, Alte Pinakothek

Adriano Fiorentino, medaglia per Elisabetta Gonzaga, verso, dettaglio del motto

La storia di Danae diventa argumentum ante litteram per confortare con un precedente mitico il miracoloso ingravidamento della vergine Maria. Come accade per molte delle fabulae antiche, fondamentale è il ruolo di mediazione dell’Ovide moralisé:

Or vous desclairai la merveille

dou Dieu qui en la tour fermée

entra come pluie doree,

sans la desclorre et descouvrir,

sans huis et sans fenestre ouvrir.

Jupiter, Dieu, nostres aidierres,

nostre peres, nostre sauverres,

nostre roi, nostre creatour,

descendi en la noble tour

ou Danè la bele iert en mue.

par Dané puet estre entendie

virginitez de Dieu amee.

La tour ou elle iert enfermee

nous done a entendre la cele

dou ventre a la vierge pucele,

ou Dieux vault comme pluie en laine

descendre, et prendre char humaine

et soi joindre a nostre nature.

Ovide Moralisé, IV, 1328-1345

In questo senso, come imago Pudicitiae e come allegoria della Castitas, Danae nella torre compare negli scomparti di una tavola d’altare a Stams in Tirolo, datata 1426, al cui centro sta la Vergine inginocchiata davanti al bambino (Settis 1985, 212-213).

La stessa immagine compare nell’Hypnerotomachia Poliphili: Danae è la figura centrale di un nuovo Triumphus Pudicitiae e troneggia, con il grembo della veste tra le mani ad accogliere la pioggia divina, su un carro tirato da unicorni. Ormai il gioco di ribaltamento è compiuto del tutto: da immagine di corruzione (com’era in Agostino), Danae è divenuta exemplum Pudicitiae.

La figura di Danae, già guardata con sospetto dalle fonti patristiche per la contiguità del suo mito con l’unica divina fecondazione di Maria, fu dunque oggetto nel Medioevo di interpretatio christiana, fino a essere accolta come prefigurazione mariana (Settis 1985, 228-230): la figura di Danae come antecedente di Maria culmina nella rappresentazione della Danae di Mabuse che nella torre divenuta il Tempio di Salomone è in attesa dell’annunciazione, pronta ad accogliere nel suo grembo la sacra fecondazione (Corboz 2000, ma già Panofsky 1933; una scheda con ricca bibliografia in Mataloni s.i.d.d.). Dalla fine del XIV secolo la rappresentazione della divina fecondazione di Danae è intesa dunque in una declinazione decisamente positiva,

La Danae della medaglia di Elisabetta sarebbe pertanto ascrivibile a questa tradizione moraleggiante, come conversione allegorica della figura del mito greco in imago Pudicitiae. Ma già Salvatore Settis, chiudendo il suo importante saggio del 1985, sottolineava il ruolo di ’Fortuna’ che compare nel motto dell’impresa e indicava che “le circostanze della commissione richiedono ulteriori ricerche e una spiegazione più puntuale” (Settis 1985, 230).

La tesi che intendo qui argomentare è che nella medaglia di Elisabetta la chiave dell’allegoria stia non solo (e non tanto) nella castità, nella pudicizia e insomma nelle virtù caratteristiche dell’onestà femminile che la Duchessa di Urbino sceglierebbe per autorappresentarsi, ma stia piuttosto nel fatto mitico: la miracolosa fecondazione di Danae, avvenuta per intervento divino.

Come raccomanda espressamente Filippo Piccinelli nel suo fondamentale trattato intitolato Mondo simbolico (edito per la prima volta a Milano nel 1653), che indicizza e interpreta gli elementi che compono tutte le imprese note, dal XV al XVII secolo, l’immagine da sola – il ‘corpo’ – non basta a restituire la pienezza del significato che l’impresa, nel suo insieme, intende veicolare, ma va messa in relazione con l’‘anima’, ovverossia il motto, che in questo caso recita: HOC FUGIENTI FORTUNAE DICATIS. Nella rarefatta bibliografia dedicata al tema, il motto latino – non sempre inteso correttamente, neppure nel suo primo significato – è per lo più messo in diretta relazione con la figura femminile che campeggia sulla medaglia, quasi fosse una sorta di didascalia dell’immagine: l’insieme è stato letto per lo più come una rappresentazione dei rovesci di fortuna che travagliarono la vita politica dei Duchi di Urbino, ovvero come una “Allegoria del rovescio della Fortuna che privò Elisabetta dei suoi possedimenti terreni” (Rossi 1995, 40; ma già Hill 1930). Più di recente, non potendo non tenere conto dell’inoppugnabile identificazione della figura nuda con Danae avanzata da Settis, è stata proposta un’interpretazione più sfumata, che dà ragione sia del rimando alla figura del mito sia della supposta allusione alle infelici vicende politiche di Elisabetta e del consorte (così Gasparotto 2013, 201: “La fortuna che fugge della legenda sarebbe [...] da interpretare come il passaggio dalla prigionia (e dalla sfortuna) a uno stato di grazia e di fecondità”). Pare opportuno però, a questo punto, rintracciare quella “spiegazione più puntuale” che Settis, quasi trent’anni or sono, indicava come obiettivo successivo della ricerca rispetto all’indagine da lui stesso avviata.

Se, come pare chiaro, ‘hoc’ si riferisce alla medaglia stessa (Settis 1985, 207), il significato del motto non può che essere: “Questa medaglia è per coloro che si sono votati/e alla Fortuna che fugge“ (diversamente, e inspiegabilmente, Gasparotto 2013, 200 interpreta: “Questa tu dedichi alla Fortuna che fugge”). ‘Fortuna’ dunque, che non può essere il nome della figura nuda distesa sul letto (incompatibile con qualsivoglia iconografia di Fortuna), è la divinità a cui Elisabetta, e prima Danae – ipostasi mitica della Duchessa – si sono votate.

Nella direzione di questa interpretazione, pare importante la decifrazione del significato simbolico di un dettaglio: rispetto alle rappresentazioni antiche e medievali di Danae, la ‘Danae’ del rovescio della medaglia di Elisabetta ha le braccia allargate ma, a differenza di quanto accade nella consolidata tradizone iconografica in cui solleva lembi della veste per raccogliere (più o meno metaforicamente) nel suo sinus la pioggia divina, con le mani impugna invece due redini; la variazione è significativa e, poiché briglie e freno paiono un attrezzo ben poco adatto a raccogliere le gocce infiammate che scendono dalla nuvola celeste, la loro presenza avrà un significato tutto simbolico. Correntemente la presenza del “morso” viene intesa come un’ulteriore allusione alle virtù morali di Elisabetta, a rincalzo dell’imago Pudicitiae, come “consueto simbolo della temperanza” (da ultimo, Gasparotto 2013, 201). Ma le briglie non sono soltanto simbolo di temperanza; così, ad esempio, spiegherà Piccinelli la presenza nelle imprese di “freno e briglie”:

Non basta il solo freno, posto alle fauci dei destrieri, perché questi camminino ove il bisogno richiede, ma in tanto opera il freno in quanto nelle mani del cavaliere è mosso e raggirato, al qual io sovraposi DIRIGIT SI DIRIGATUR. Così anco la nostra volontà mal può da se medesima indirizzare gli affetti della virtù, ma in tanto ciò ella essequisce in quanto alla gratia eccitante e concomitante essa è aiutata ed indirizzata (Piccinelli 1653, 543).

’Equus Fortunae’, incisione xilografica, da Hypnerotomachia Poliphili, Venezia 1499, 32

La descrizione del simbolo fornita da Piccinelli fa slittare l’interpretazione dell’impresa dall’ambito delle virtù morali a una precisa azione: la divina “gratia”, pur “concomitante”, va diretta e indirizzata. In riferimento al mito di Danae la “gratia“ è funzionalmente assimilabile alla Fortuna. E l’immagine della Fortuna come un cavallo da imbrigliare e da dirigere compare già in una nota illustrazione del Poliphilo.

Per altro nell’iconografia antica e poi rinascimentale le briglie compaiono spesso come attributo di Nemesi, la divinità della Giustizia che si impone e si ristabilisce a dispetto degli eventi, vendicandosi della malasorte (Karanastassi 1992, 738: “Die Nemesis ist immer frontal dargestellt und hält die Zügel in der Hand” (es. 8, 9, 10) su monete). Per altro Nemesi, già in età imperiale romana, è assimilata a Fortuna-Tyche (Karanastassi 1992, 735: “Durch eine stärkere Betonung ihres schonenden Wesenszuges (vgl. Hesych. s.v. Agathe Tyche, Nemesis kai Themis) und ihrer wachsenden Bedeutung als Schicksalsgöttin rückt N. in der Kaiserzeit immer stärker in die Nähe der Fortuna, und wird schließlich mit ihr völlig assimiliert” (vgl. Mart. Cap. I,88 und CIL III 1125: DEAE NEMESI SIVE FORTUNAE).

Albrecht Dürer, Nemesis, incisione, ca. 1502

Le briglie compaiono come unico attributo di Nemesi nell’Emblema CLXXIII dell’Alciato, così come sono tra le mani della nota Nemesi di Albrecht Dürer. Vincenzo Cartari associerà nella tav. LXXVI delle Imagini de i dei degli antichi due figure di Nemesi: una in equilibrio instabile sulla ruota della fortuna, ha in mano un freno e un metro; l’altra, secondo una descrizione di Pausania, tiene un ramo di frassino nella mano sinistra ed un vaso nella mano destra. Anche questa suggestione può aver giocato nell’inclusione di questo elemento nella medaglia di Elisabetta e nel suo abbinamento con il motto in cui il riferimento è, esplicitamente, alla ‘Fortuna fugiens’.

Dunque questa Danae, pur votata a Fortuna, è anche pronta attivamente a imbrigliarla, perché la fortuna per sua natura è “fugiens”, ma Elisabetta/Danae è pronta ad afferrare l’occasione e a dirigerne il corso. E nel mito Danae fa proprio questo: la figlia di Acrisio infatti è sì figura allegorica di una coatta castità, ma di una castità che, nonostante la segregazione nella torre da parte del padre, viene miracolosamente riscattata grazie al fecondo intervento divino e, pronta ad accogliere quella pioggia divina, Danae si fa fecondare dal dio e genera Perseo.

Da stabilire ora è quale sia il nesso tra Danae ed Elisabetta: quale sia, cioè, e se esista, l’analogia tra la vicenda del mito e la biografia della Duchessa di Urbino, per cui Elisabetta sceglie Danae come sua figura emblematica. Ora – soltanto componendo insieme i dati ricavabili dai documenti e dai testi pubblicati, risalta chiaramente il senso della scelta da parte di Elisabetta di Danae come suo alter ego mitico.

Diverse fonti testimoniano del fatto che la vita sessuale, e quindi la fecondità, di Elisabetta Gonzaga, fu tristemente compromessa dalla notoria impotenza del marito, Guidobaldo da Montefeltro. Il fatto, su cui già circolavano insistenti voci prima del matrimonio, divenne patente fin da subito dopo le nozze (celebrate, come si ricordava più sopra, in data 11 febbraio 1488).

Sulla spinosa questione intervenne dapprima Ottavio Ubaldini della Carda, rigido tutore del sedicenne Guidobaldo, che in base a calcoli astrologici aveva deciso che l’unione tra gli sposi dovesse essere ritardata, fino a data propizia. Il 14 febbraio 1488 il Capilupo scriveva a Francesco Gonzaga, preoccupato fratello di Elisabetta:

Benché io scrivesse a la S.V. che credeva se ‘acompagnariano’ per le parole usate per lo Ill.mo S.r Octaviano [Ubaldini] sopra la dispensa, nondimeno, essendosi poi ristretta più la cosa, la S.S. ha allegato molte rasone perché non se debba fare adesso [...] et se differirà fin a l’octava de Pasqua (Lettera di Capilupo a Francesco del 14 febbraio 1488, in Luzio, Renier 1893, 31).

Ancora da una lettera indirizzata al Marchese dallo stesso attento Capilupo sappiamo che ancora il 27 febbraio i coniugi, pur affettuosissimi fra loro, stavano sempre insieme “de la nocte in fore“. Che Francesco fosse preoccupato, o quanto meno interessato a controllare che le nozze della sorella venissero effettivamente consumate, è comprovato dall’assiduità con cui il Capilupo aggiorna il Marchese sugli sviluppi della situazione, e soprattutto sulle ripetute dilazioni dell’atteso evento. All’inizio, in verità, Guidobaldo pare impaziente di consumare le nozze, e anzi a questo proposito Capilupo stesso interviene presso l’Ubaldini e gli “hastrologi” che avevano stabilito che “lo ill.mo Duca non se accompagnasse cum M.a Duchessa fin al secondo dì de mazo”. Finalmente – e siamo arrivati al 19 di aprile – scrive Capilupo:

Ho facto fare nova electione de poncto a li hastrologi et abreviare il termine, qual è stato assignato per questa sera che è sabato XVIIII del mese presente (aprile), et cussì cum la pace de Dio se alectarono questa sera (Lettera di Capilupo a Francesco del 19 aprile 1488, in Luzio, Renier 1893, 32).

Non pago il Capilupo invia al Marchese una missiva anche il giorno successivo, per rassicurarlo sull’effettiva consumazione delle nozze, a riprova ulteriore di quanta attesa, partecipazione e pubblicità, ci fosse a corte intorno alla vicenda:

Come scrissi a la S.V. heri sera la Ill.ma M.na Duchessa se acompagnò cum il S. Duca et lasso consederare a lei quanta faticha fosse indurla et quanta arte et industria me bisognò usare prima, che fu uno inextimabile impazo. Questa matina sta mo’ tuta vergognosa, né osa o ardisse guardare homa alcuno in volto; non sta anche perhò troppo grama né demessa, ma nel volto dimonstra certa venusta gratia et honestade, che non credo se poteria scrivere cum penna. Serìa ben contento che la EX.V. la potesse vedere, che veramente la extimaria la più pudica madonna del mondo, come certamente se può dire che la sij (Lettera di Capilupo a Francesco del 20 aprile 1488 in Luzio, Renier 1893, 32).

La data del – finalmente avvenuto – amplesso è confermata anche in una lettera di Ginevra de’ Fanti a Francesco:

Sabato a li 19 di questo lo ill.mo Duca se acompagnò con la ill.ma M.a vostra sorella: circha questo non scrivarò altra particularità per honestà (Lettera di Ginevra Fanti a Francesco Gonzaga del 28 aprile 1488, in Luzio, Renier 1893, 34).

Sta di fatto che, nonostante questa a lungo procrastinata congiunzione, finalmente avvenuta a più di due mesi dalla celebrazione delle nozze, Elisabetta, “la più pudica madonna del mondo”, avrebbe dovuto fare di necessità virtù. Le relazioni fra Elisabetta e il marito restavano (e resteranno fino alla fine) molto affettuose, ma, stando alle fonti, era esclusa qualsiasi forma di rapporto sessuale. Nella rappresentazione mitologica messa in scena in occasione delle nozze, Giunone aveva vinto su Diana (con la ragione – come notava il Capilupo – “che se ognuno servasse verginità mancharia la generatione humana et saria contra la institutione divina: crescite et multiplicamini” (Lettera di Capilupo a Francesco, del 20 aprile 1488). Nella vita, a dispetto delle aspettative naturali della giovane Gonzaga, trionfava la casta Diana. Una conferma più tarda è anche in una lettera datata 22 aprile 1507, in cui Alessandro Picenardi scrive a Isabella d’Este che Elisabetta, dal pellegrinaggio al santuario di Loreto:

Fu ritornata tutta sancta et con l’intencione de non impazarsi più con il suo consorte nè che più il la tocchi pechato. Et [...] io so che non hanno mai dormito insieme da poi che se partissimo da Venetia [...] (Luzio, Renier 1893, 36).

Com’è noto Elisabetta è la figura centrale de Il libro del Cortegiano, pubblicato da Aldo Manuzio a Venezia nel 1528, ma ambientato tra il 1506 e il 1507. Baldesar Castiglione ambienta i dialoghi della sua corte ideale alla corte di Urbino: le illustri figure che animano il dialogo ruotano intorno a Elisabetta Gonzaga che con la sua grazia e il suo spirito tesse i fili del gioco prescelto dal gruppo: “formar con parole un perfetto cortigiano”. La scena che viene presentata nelle quattro serate del gioco, è un “teatro di parole e di gesti” in cui viene teorizzata e praticata l’estetica della grazia:

La grazia – che ‘consegue dall’usar in ogni cosa una certa sprezzatura, che nasconda l’arte e dimostri ciò che si fa e deve venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi’ – come forma assoluta del vivere: nel danzare, dunque, nel giocare, nel conversare, nel vestire, nel cavalcare, nel mangiare, nello scrivere [...] La grazia come segno del dono: simulazione di un’economia del gratuito e del dispendio, messinscena di un ordine (sociale) disinteressato e quindi ‘virtuoso’, magnanimo, ‘nobile’ (Quondam 1981, XXXIX).

Gli illustri dialoganti, disposti in cerchio, muovono i loro ragionamenti attorno alla personificazione stessa della grazia: Elisabetta. La Duchessa intesse il discorso, tiene il filo della conversazione: “dice ridendo” (“disse ridendo”, “replicò ridendo”: sono le formule che introducono più di frequente le battute di Elisabetta nei dialoghi del testo), e in quel “ridere”, nella dote di leggerezza e di gaiezza, con cui “senza fatica” la donna riporta il moto dialogante del pensiero alla profondità, all’intensità e alla pregnanza di senso, sta un segno incarnato della grazia, facilità e ingenua spontaneità; che è la cifra dell’uomo gentile. Elisabetta Gonzaga è una presenza discreta, ma essenziale, nell’architettura del dialogo di Castiglione. Il gioco ha inizio la sera, quando Guidobaldo ammalato si ritira:

Erano adunque tutte l’ore del giorno divise in onorevoli e piacevoli esercizi così del corpo come dell’animo; ma perché il signor Duca continuamente, per la infirmità, dopo cena assai per tempo se n’andava a dormire, ognuno per ordinario dove era la signora duchessa Elisabetta Gonzaga a quell’ora si riduceva. [...] Quivi adunque i soavi ragionamenti e l’oneste facezie s’udivano, e nel viso di ciascuno dipinta si vedeva una gioconda ilarità, talmente che quella casa certo dir si poteva il proprio albergo della allegria; né mai credo che in altro loco si gustasse quanta sia dolcezza che da una amata e cara compagnia deriva, come quivi si fece un tempo [...]; e parea che questa fosse una catena che tutti in amor tenesse uniti (Baldesar Castiglione, Il libro del Cortegiano I, IV).

La Duchessa è presente: ma il gioco ruota anche intorno a un’assenza:

Gli interlocutori e i presenti tutti disposti in cerchio: attorno a un’assenza, quella del Duca che, malato, non prende parte alle conversazioni (Quondam 1981, XXXIX).

La Duchessa è presente, il Duca è assente. Nel III libro, ragionando d’amore, Cesare Gonzaga a un certo punto non può più evitare di menzionare la più nota, la più taciuta, virtù di Elisabetta:

Non posso pur tacere una parola della signora Duchessa nostra, la quale, essendo vivuta quindeci anni in compagnia del marito come vidua, non solamente è stata costante di non palesar mai questo a persona del mondo, ma essendo dai suoi propri stimulata ad uscir da questa viduità, elesse più presto patir esilio, povertà ed ogni altra sorte d’infelicità, che accettar quello che a tutti gli altri parea gran grazia e prosperità di fortuna (Baldesar Castiglione, Il libro del Cortegiano III, XLIX).

Ma grazia cortese pretende che tutto venga vissuto “senza fatica”, “con sprezzatura”. E così ribatte Elisabetta: “Seguitando pur messer Cesare circa questo, disse la signora Duchessa: – Parlate d’altro e non entrate più in proposito, ché assai dell’altre cose avete che dire“ (Baldesar Castiglione, Il libro del Cortegiano III, XLIX; Marin Sanudo afferma che la Duchessa stessa confermò la sua “viduità”: Diari IV, 568).

Dobbiamo a Pietro Bembo, nel suo De Guidobaldo Feretrio deque Elisabetha Gonzaga Urbini Ducibus, scritto in occasione della morte di Guidobaldo avvenuta nel 1509, il resoconto più completo della vicenda:

Il Signor Guido Ubaldo, o per difetto di natura, o più tosto, come esso credea, per malie che fatte gli fussero non potè in tutto ’l tempo di sua vita conoscer donna carnalmente, né il matrimonio exercitar. Questa cosa esso non sapendo, ché fatto non aveva ancora sperienza dell’esser uomo, perciò che dal Signor Ottaviano suo zio era con molta diligenza riguardato a castamente viver, per opera del medesimo zio gli è data per moglie questa Signora, sorella del Signor Marchese di Mantoa, molto nobile uomo di sangue e nell’arte della guerra grandissimo sopra ogni altro. Per che adunque egli, molto giovanetto, per il desiderio dello ingenerar figliuoli come quello, in cui solo si riponeva la speranza di conservar la stirpe, ne mena a casa la moglie, dormoni in un medesimo letto due anni, nelli quali esso fa della sua virilità esperienza. Et alla fine, conoscendosi del tutto spossato, dolente oltre ogni modo discuopre alla sua donna questo dovergli avenir per malie fattegli d’alcuno che invidiasse gli suoi advenimenti felici, chiamando sé infelicissimo, sì per la mancata speranza dello ingenerar figliuoli come perché essa quello sodisfacimento non potesse ricever di sé, che per legge di matrimonio le è tenuto debitamente, aggiugnendo che, dove questo si sapesse, egli ne gli seguirebbe vergogna e da’ suoi popoli e da altri diverebbe sprezzato. La donna del quale del fatto se era molto inanzi aveduta, né per tutto ciò turbataglisi giamai, né fatto parola a veruno, udendo ciò, con allegro sembiante ingegnatasi di confortarlo, il pregò che la ingiuria della fortuna sostenesse con forte animo: né ciò esser a lui solo avenuto, anzi infiniti re, infiniti principi essersi sempre ritrovati e ritrovarsi al presente, che figlioli non hanno potuto avere [...]; et oltre a ciò vivesse sicuro, ché quale per due anni non fusse stato da sé questo fatto manifestato ad alcuno, né pur alla propria nutrice, cotale da quinci inanzi a niuno lo manifesterebbe giamai. E fu l’opera corrispondente al detto [...] (Lutz 1980, 205: si cita dalla prima edizione critica del volgarizzamento dell’operetta eseguita ad opera dello stesso Bembo).

Nella versione latina dell’elogio, Bembo esplicita che l’autore di queste malie sarebbe stato lo zio-precettore Ottaviano Ubaldini:

Sive corporis et naturae vitio, seu, quod vulgo creditum est, artibus magicis ab Octaviano patruo propter regni cupiditatem impeditum, quarum omnino ille artium experientissimus habebatur, nulla cum foemina coire umquam in tota vita potuisse (Pietro Bembo, Opere IV, 299).

Nel 1502, però, sotto le pressioni di Cesare Borgia che con un colpo di mano si era impadronito del Ducato di Urbino e aveva esiliato Guidobaldo e la moglie, il fatto diventa di pubblico dominio e si diffonde la voce di un imminente divorzio tra Guidobaldo ed Elisabetta, che, secondo il Bembo, sarebbe stato propiziato dallo stesso Guidobaldo per mettere in salvo almeno l’amata consorte. Così ancora il Bembo nella versione in volgare del De Guidobaldo et Elisabetha:

E meno credo ora si saperebbe [dell’impotenza di Guidobaldo] se il Signor Duca manifestato non l’avesse allora che, cacciato da Cesare Valentino, ne andò a Milano, al re di Francia [...] [il] quale però era allegato con Papa Alessandro Borgia, padre di Valentino: niente valendo ottener il Signor Duca et oltre a ciò sentendo essergli da questi due, padre e figliuolo, fatte insidie in su la propria vita, diede lor speranza di voler tra sé e la moglie far divorzio, perciò che il poteva, con ciò sia che mai conosciuta non l’avea carnalmente e di volersi dar al chiericato (Lutz 1980, 20).

Il papa Borgia era pronto, ovviamente, ad accogliere di buon grado la proposta, che avrebbe escluso qualsiasi possibilità di restaurazione dei Duchi nel loro territorio e quindi garantito maggiormente la solidità della conquista del Valentino. Giustinian riferisce che in data 20 agosto 1502 la voce si era diffusa anche a Roma e che: “El pontefice se contenta dispensar el matrimonio del Duca per essere impotente e far lui cardinale; la moglie si darà ad un baron de Franza” (Dispacci II, 17, I, 96 e 110, in Luzio, Renier 1893, 141). Il 21 agosto – aggiunge il Giustinian – la pratica era già allo studio, ma l’8 settembre la pratica risulta archiviata. Bembo, in accordo con la versione messa in bocca a Cesare Gonzaga nel Cortegiano di Castiglione, afferma che fu Elisabetta che

[...] ricusò in alcuna guisa di farlo. Perché all’amor di ingenerar figlioli [...] et a diletti che sogliono le donne prender da’ mariti, fu da lei con forte e costante animo anteposta la castità e ’l viver verginale (Lutz 1980, 208).

Anche in seguito, dopo il tentato recupero di Urbino da parte di Guidobaldo, secondo Giustinian e Sanudo (Sanudo, Diari IV, 568), il Duca avrebbe chiesto ad Alessandro VI il cappello cardinalizio (evidentemente in cambio della totale recessione dai suoi diritti sul Ducato), ma il papa rifiutò, lodando anzi Elisabetta che “più presto la ’l voleva tegnir per fratello che refutarlo per marito” (Luzio, Renier 1893, 141). Dai documenti del tempo si evince chiaramente che le pressioni di Cesare Borgia in questo senso erano fortissime. Elisabetta dunque, rifiuta il divorzio e continua a condividere fino alla fine il talamo maritale, vivendo “nelli abbracciamenti e congiungimenti di lui, qualunque quelli si fussero” (Pietro Bembo, Volgarizzamento del De Guido Ubaldo Feretrio et Elisabetha Gonzaga, ed. Lutz 1980, 210).

Raffaello, Ritratto di Elisabetta Gonzaga, olio su tavola, 1504- 1505, Firenze, Galleria degli Uffizi

Certo è che in questa spinosa situazione Elisabetta tenne fede all’impegno (a cui fa chiaro riferimento il Bembo) di salvaguardare il buon nome del marito. Ma comunque non mancò mai di corteggiatori: Bernardo Accoliti d’Arezzo, Unico Aretino, in una lettera del 15 marzo 1502 indirizzata a Isabella d’Este loda le sue virtù, paragonabili solo a quelle della “miracolosa” Duchessa d’Urbino, di cui si professa “innamorato”. Nel Cortegiano lo stesso Aretino la chiama “ingrata“ perché non contraccambia e scoppia in una scherzosa (ma non troppo) sfuriata amorosa, prendendo spunto dal pendaglio a forma di S che la Duchessa portava in fronte (si tratta forse di un segno che allude allo stesso scorpione appeso a un cordoncino che gira intorno al capo di Elisabetta nel famoso ritratto di Raffaello agli Uffizi (sul tema riprendo e riprendo al contributo già pubblicato in questa stessa rivista: Bonoldi, Centanni 2010).

Nonostante l’ardente corteggiamento di cui abbiamo traccia nel “gioco sulla S” di cui ci racconta Baldesar Castiglione, Elisabetta rinunciò quindi, ripetutamente, all’annullamento del matrimonio, perfino quando questa opportunità le viene offerta, consenziente Guidobaldo, per ragioni politiche e di salvaguardia personale. Rifiutò persino quando – stando al Bembo –le venivano offerte dal Papa altre nozze “con un barone di Franza” in sostituzione dello sfortunato matrimonio con il Duca Guidobaldo.

Sappiamo dalle fonti che con tutta probabilità la medaglia, opera di Adriano Fiorentino, fu eseguita nel 1495 (quindi quando Elisabetta era già sposata da sei anni) e fu particolarmente apprezzata dalla committente. Nel maggio del 1495, infatti, Elisabetta in una lettera alla cognata Isabella d’Este Gonzaga, raccomanda Adriano come perito scultore e afferma che nei tre mesi del suo soggiorno a Urbino aveva fatto per lei alcune belle medaglie. Gli stessi elogi della perizia di Adriano sono anche in una lettera all’amato fratello Francesco, datata sempre maggio 1495:

Li significo come ell’ [Adriano fiorentino] è bon scultore e ha qui facte alchune medaglie molto belle (Luzio, Renier 1893, 84).

La composizione del motto e dell’emblema, in relazione alle vicende biografiche di Elisabetta, ci permette di ricostruire un significato augurale ben preciso. Mediante il linguaggio del mito l’impresa augurale promette un riscatto dalla disgrazia della sterilità: l’evento di una fecondazione miracolosa potrebbe sempre presentarsi – come nel caso di Danae, per intervento divino – purché ci si voti a Fortuna, che per definizione è fugiens, ma che per una volta potrebbe risultare benevola. E, proprio perché fugiens, la grazia inattesa che Fortuna potrebbe procurare va catturata e diretta, secondo l’intenzione, mediante le briglie, pronte ad afferrare le gocce infuocate.

L’augurio non si realizzerà, nonostante il voto alla Fortuna. Guidobaldo doveva morire, nel 1508, a soli 35 anni e nel frattempo, nel 1503, i Duchi di Urbino avevano riconquistato definitivamente, dopo alterne vicende, i loro territori caduti in mano al Valentino e si erano ristabiliti in città e dell’anno seguente è la decisione di adottare come erede Francesco Maria della Rovere, figlio di Giovanni della Rovere e quindi nipote di Giulio II: il contratto di adozione (mediante cui un Della Rovere diventava erede del feudo urbinate) venne proposto dal Papa nel maggio del 1504: nel settembre dello stesso anno i popoli e i maggiorenti del Ducato giurarono fedeltà al giovane erede (Giustinian, Dispacci III, 239). Nel 1504 dunque, a quanto si evince dai fatti, Elisabetta aveva rinunciato alla speranza di una maternità naturale.

In data 2 marzo 1505 verrà poi siglato un patto nuziale tra il tredicenne Francesco Maria e la decenne Leonora Gonzaga, figlia maggiore di Isabella (Lutz 1980, 102 n. 4): una figlia mai troppo amata dalla madre, che invece fin da bambina aveva goduto dell’affetto e della maternità supplettiva di Elisabetta. Il matrimonio fu celebrato a Urbino nel dicembre del 1509 (e poi riconfermato con una cerimonia solenne al cospetto di Giulio II a Roma nel febbraio del 1510): Elisabetta si recò di persona a prendere a Mantova la giovane sposa e da questo momento in avanti le due donne saranno inseparabili, nominate insieme, fino alla morte di Elisabetta, come le “Duchesse di Urbino”.

Isabella, in diversi documenti, riconosce l’“adozione“ della figlia da parte della cognata non solo di fatto ma anche in una forma ufficiale; nel suo testamento redatto nel 1535 – quando Elisabetta era già morta dal 1526 – nella parte relativa a Leonora, così si trova scritto:

Sapendo essa Ill.ma Testatrice sicome la Ill.ma Si.a Isabetta Duchessa d’Urbino, di grata memoria, non solo tolse per figliuola la ill.ma Sig.ra Leonora, Duchessa al presente d’Urbino, figliuola di essa S.ra Testatrice, ma anchora sì come figliuola l’ha trattata et exercitato in lei l’offitio materno [...] pur acciochè di contino ve tenga memoria di essa S.ra Testatrice [...] li lassa la sexta parte de ducati venticinquemillia ad essa S.ra Testatrice dati in dote.

Commenta e spiega Luzio:

La generosa Marchesa, prodiga di lasciti non solo alla prole sua, ma a congiunti, damigelli e famigliari d’ogni genere, nel testare a favore di Leonora, sente il bisogno di chiamare a mediatrice la defunta prediletta Duchessa, quasiché in grazia sua unicamente essa benefichi Leonora. [...] Vien quasi a dire: per quanto sia stata più figlia d’Elisabetta che mia voglio che si rammenti di me (Luzio, Renier 1893, 282).

Elisabetta dunque, sterile suo malgrado, “vidua” anzitempo per destino e poi per sua nobile scelta, era destinata a riversare il suo affetto materno sul figlio adottivo, e, soprattutto, sulla nipote, figlia di Isabella e dell’amato fratello Francesco. Ma nel 1495 – data di esecuzione della medaglia – quando il caso dell’impotenza di Guidobaldo non era ancora conclamato, la ventiquattrenne Elisabetta, che comunque amava il marito e, per ricorrere alle parole del Bembo, si intratteneva con lui in “abbracciamenti e congiungimenti, qualunque quelli si fussero”, poteva ancora coltivare la speranza di una improbabilissima maternità (sul punto conviene anche la critica più recente, in forma però dubitativa e subordinata all’interpretazione prevalente dell’impresa come allegoria delle virtù di Elisabetta: “Il rovescio alluderebbe alle virtù della Duchessa e forse alla sua speranza che nel 1495 era ancora viva di poter mettere al mondo un erede”, Gasparotto 2013, 201).

La figura di Danae aveva dato prova nei secoli di una tenace persistenza nell’immaginario e di una disponibilità a contrastanti declinazioni, negativa (come esempio di corruzione in Agostino) o positiva (come imago Pudicitiae e prefigurazione mariana); di là a breve il soggetto della divina fecondazione della figlia di Acrisio era destinato, nel repertorio di Tiziano, di Correggio e degli artisti del Rinascimento maturo, a farsi immagine, più o meno lussuriosa e lasciva, del trionfo della seduzione oltre qualsiasi ostacolo, della potenza erotica che supera qualsiasi barriera.

Da sinistra:

Tiziano Vecellio, Danae, olio su tela, 1545, Museo di Capodimonte, Napoli;

Antonio Allegri (Correggio), Danae, olio su tela, 1531-1532, Galleria Borghese, Roma

Ma sul finire del XV secolo, quando il mito prestava concetti e figure a un immaginario ancora tutto umanistico e cortese, il mitema di Danae era perfetto per la figurazione di una maternità miracolosamente invocata. Dopo la sua morte Pietro Bembo scriverà di lei: “O aurea vergine, o singolar eccellenzia, o virtù incomparabile e quasi incredibile di costei” (Pietro Bembo, Volgarizzamento del De Guido Ubaldo Feretrio et Elisabetha Gonzaga, ed. Lutz 1980, 213). Nel 1495 Elisabetta Gonzaga poteva sperare, come Danae, di afferrare un’occasione miracolosa della Fortuna fugiens, sperare che accadesse a lei quel che era accaduto a Danae, sperare di divenire davvero “aurea vergine” come la chiama l’amico Pietro Bembo il quale, rivolgendosi a lei con questo epiteto, non poteva non aver presente la fanciulla mitica che la Duchessa aveva scelto come figura della sua impresa. Immagine e motto sul verso della medaglia di Adriano Fiorentino, di cui Elisabetta nelle lettere al fratello e a Isabella si mostra tanto entusiasta, fissavano così, in sintesi icastica, la sua condizione e la sua speranza.

English abstract

Adriano Fiorentino’s medal for Elisabetta Gonzaga (1495) exhibits on its reverse a naked woman, lying on a bed, under a rain of fiery flames. In 1985 Salvatore Settis identified the figure as Danae impregnated by Zeus’ golden rain. Acrisius’ daughter, who was locked up in a tower, was considered a negative character by the Fathers of the Church, like an allegory of pudicitia mulieris auro corrupta (Augustine, De Civitate Dei XVIII, 13), then in the Middle Ages she was rehabilitated as imago Pudicitiae, until Danae was considered a prefiguration of Virgin Mary, impregnated by the Holy Spirit. The reasons why Elisabetta Gonzaga chose the character of Danae for her medal are explained in the essay. The Duchess of Urbino, a loving and faithful wife, was doomed to sterility because of her husband’s known impotence, but she hoped for a miraculous impregnation: the motto on the medal – HOC FUGIENTI FORTUNAE DICATIS – is an expression of her hope, suggesting that Elisabetta, like Danae, had dedicated herself to ‘Fortuna fugiens’, the instant and unexpected Fortune. In 1495 Elizabeth still hoped she would share Danae’s fate. Pietro Bembo appears as one of main characters of Baldassare Castiglione’s The Book of the Courtier, near the lady Elisabetta, which leads the overnight dialogues: at the center of the Palace, Elisabetta, as a model of courtesy and grace, is alone, without the Duke because of his sickness and infirmity. After the Dukes of Urbino died, Bembo dedicated an eulogy to them, De Guido Ubaldo Feretrio et Elisabetha Gonzaga Urbini Ducibus, in which he revealed in detail Elisabetta’s unhappiness due to infertility: in the eulogy Bembo called his loved friend Elisabetta “a golden virgin”, like Danae.

keywords | Elisabetta Gonzaga; Danae; Golden virgin; Medal; Adriano Fiorentino; Zeus’ golden rain.

Bibliografia

- Bonoldi, Centanni 2011

L. Bonoldi, M. Centanni, Catena d’onore, catena d’amore: Baldassarre Castiglione, Elisabetta Gonzaga e il gioco della ‘S’, “La Rivista di Engramma”, 86 (dicembre 2010). - Corboz 2000

A. Corboz, La Danae di Mabuse (1527) come testimonianza dell’idea di Sancta Antiquitas, “Artibus et Historia” 21, vol. 42 (2000), 9-29. - Gasparotto 2013

D. Gasparotto, Medaglia ritratto di Elisabetta Gonzaga duchessa di Urbino, in G. Beltramini, D. Gasparotto, A Tura (a cura di), Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento, catalogo della mostra, Padova, Palazzo del Monte di Pietà, 2 febbraio-19 maggio 2013, Venezia 2013, 200-201. - Hill 1930

G. F. Hill, A Corpus of Italian Medals of the Renaissance before Cellini, London 1930. - Hofmann 2008

Heinz Hofmann, Literary Culture at the Court of Urbino during the Reign of Federico da Montefeltro, “Humanistica Lovaniensia” (2008), 1-59. - Karanastassi 1992

P. Karanastassi, “Nemesis”, in LIMC – Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, vol. VI, Zurich und Munich 1992, 733-762. - Lutz 1980

M. Lutz, Pietro Bembo.Volgarizzamento des Dialogs De Guido Ubaldo Feretrio et Elisabetha Gonzaga Urbini Ducibus, kritische erstausgabe mit Kommentar, Geneve 1980. - Luzio, Renier 1893

A. Luzio, R. Renier, Mantova e Urbino. Isabella d’Este ed Elisabetta Gonzaga nelle relazioni famigliari, Torino-Roma. - Maffre 1986

J. J. Maffre, “Danae”, in LIMC – Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, vol. III, Zurich und Munich, 325-357. - Mataloni, s.i.d.d.

C. Mataloni, “Giove e Danae” – scheda 24, “Iconos. Viaggio interattivo nelle Metamorfosi di Ovidio”, Università di Roma “La Sapienza“. - Panofsky 1933

E. Panoksy, Der gefesselte Eros, “Oud-Holland”, 50 (1933), 193-217. - Piccinelli 1653

F. Piccinelli, Mondo Simbolico o sia Università d’Imprese, scelte, spiegate, ed illustrate con sentenze, ed eruditioni sacre, e profane [...], Milano, 1653. - Quondam 1981

A. Quondam, Introduzione, in Baldesar Castiglione, Il libro del Cortegiano, Milano 1981. - Rossi 1995

M. Rossi, Le medaglie dei Gonzaga. Catalogo, in S. Balbi de Caro (a cura di), I Gonzaga. Monete Arte Storia. Catalogo della mostra (Mantova 1995), Milano, 394-446. - Saxl 1942

F. Saxl, A Spiritual Encyclopaedia of the Later Middles Ages, “Journal of Warburg and Courtland Institutes”, 5 (1942), 82-142. - Settis 1985

S. Settis, Danae verso il 1495, “I Tatti Studies. Essays in the Renaissance”, vol. I (1985), 207-237. - Trisciuzzi s.i.d.d.

S. Trisciuzzi, “Giove e Danae” – scheda 19, “Iconos. Viaggio interattivo nelle Metamorfosi di Ovidio”, Università di Roma “La Sapienza”.

Per citare questo articolo / To cite this article: M. Centanni, Elisabetta Gonzaga come Danae nella medaglia di Adriano Fiorentino (1495), “La Rivista di Engramma” n. 106, maggio 2013, pp. 107-125 | PDF