NEWS

English abstract

Raymond Klibansky, Le philosophe et la mèmoire du siècle. Tolérance, liberté et philosophie. Entretiens avec Georges Leroux. Montreal, Les Éditions du Boréal 2000 (rist.; 1a ed. Paris, Les Belles Lettres 1998)

Il testone pensieroso di Warburg, impiantato su quel corpo minuto di banchiere ebreo: gambe e mani incrociate entro il broccato di una poltrona che scopre piccole scuciture, gli occhi all’ingiù che guardano fuori campo e lasciano trapelare qualcosa di quel gran "personnage dont le savoir encyclopédique et la complexité atteignaient une rare richesse"; poi le scaffalature ellittiche della Biblioteca di Amburgo, il baffo ammiccante di Fritz Saxl, la posa d’altri tempi di Cassirer; e qua e là affioranti gli occhietti vispi come accesi da un lampo di Raymond Klibansky, a condurre le fila di un secolo alla ricerca della propria continuità col passato, con la tradizione platonica e filosofica tout cour, di fronte alla quale si trova a dover ammettere che dopo Auschwitz e Hiroshima i parametri della nostra coscienza sono cambiati. Come è cambiato quel sentimento di melanconia che nasce dall’autocoscienza della propria inadeguatezza, e di cui Klibansky ha mostrato il sottile variare nel susseguirsi dei contesti storici dall’antichità a oggi. Fino ad arrivare a un mondo in cui la caduta dei valori, il trionfo del relativismo e l’incapacità di impedire le stragi di massa hanno ulteriormente trasformato e svuotato di senso culturale-letterario questa costante del pensiero occidentale. Siamo nani sopra le spalle dei giganti, egli ricorda citando Bernardo di Chartres quando spiegava la necessità di salire sul dorso degli antichi per vedere più lontano di essi. E il filosofo d’oggi, che ha trascorso un secolo di storia cercando di ricostruire i nodi della trasmissione di quel sapere tramite lo studio filologico dei codici (confluito in buona parte nel Corpus Platonicum Medii Aevi), crede ancora nella lucidità, nel potere di rendersi conto dello stato delle cose, nella proiezione immaginativa intellettuale in grado di provocare cambiamenti, la quale si nutre del patrimonio culturale ereditato dal passato. Anche per questo, fra i tanti personaggi che ricorda nelle sue tappe dalla Francia alla Germania e dall’Inghilterra al Canada, egli riserva particolare ammirazione ad Aby Warburg, il quale lo volle come assistente nella sua Biblioteca fin da quando nel 1926, con Klibansky ancora ventunenne, Cassirer li presentò ad Amburgo. Qui per un anno organizzò i settori della filosofia, delle enciclopedie e degli studi classici. Vi conobbe Saxl e Panofsky, già autori del libro sulla Melancholia di Dürer (1923), che Klibansky ebbe il coraggio di criticare in quanto non teneva conto delle radici filosofiche e teologiche delle differenti concezioni della melanconia. Da ciò nacque il desiderio di un nuovo studio che si concretizzò, dopo una difficoltosa e ventennale gestazione, nel celebre Saturno e la melanconia (1964). Di Warburg ricorda come magia e astrologia fossero per lui forze dello spirito intimamente legate allo sviluppo della ragione, e ne encomia il metodo che consisteva nel reperire "l’influence de l’Antiquité, non pas seulement sur la survivance des textes, mais l’influence que les Anciens exercent sur la pensée et sur l’action des siècles suivants jusqu’à nos jours". Riprendendo il giudizio di Wind, egli smentisce l’interpretazione di Gombrich, affermando che l’impressione di caos e labirinto percepibile nel carattere di Warburg non costituiva un elemento disgregante. Certo, aveva esperito il caos. Tuttavia quando ne parlava giungeva a condensarlo, a esorcizzarlo trasformandolo in un’espressione, in un linguaggio. Aveva il senso della formula chiara e originale: "quand on l’écoutait, on assistait à un acte de création". Si era perso nel labirinto, ma ne conosceva la via d’uscita. Nel 1933 proprio Klibansky avrebbe proposto a Saxl di salvare la Biblioteca trasferendola a Londra, riuscendovi con il soccorso di Edgar Wind e di Max Warburg. Così avrebbe preservato una parte consistente del patrimonio intellettuale di quell’"homme de génie dont l’influence se fait encore sentir à l’heure actuelle dans l’histoire de l’art aussi bien que dans d’autres domaines de l’histoire des idées et des symboles". (Giorgio Tagliaferro)

Il testone pensieroso di Warburg, impiantato su quel corpo minuto di banchiere ebreo: gambe e mani incrociate entro il broccato di una poltrona che scopre piccole scuciture, gli occhi all’ingiù che guardano fuori campo e lasciano trapelare qualcosa di quel gran "personnage dont le savoir encyclopédique et la complexité atteignaient une rare richesse"; poi le scaffalature ellittiche della Biblioteca di Amburgo, il baffo ammiccante di Fritz Saxl, la posa d’altri tempi di Cassirer; e qua e là affioranti gli occhietti vispi come accesi da un lampo di Raymond Klibansky, a condurre le fila di un secolo alla ricerca della propria continuità col passato, con la tradizione platonica e filosofica tout cour, di fronte alla quale si trova a dover ammettere che dopo Auschwitz e Hiroshima i parametri della nostra coscienza sono cambiati. Come è cambiato quel sentimento di melanconia che nasce dall’autocoscienza della propria inadeguatezza, e di cui Klibansky ha mostrato il sottile variare nel susseguirsi dei contesti storici dall’antichità a oggi. Fino ad arrivare a un mondo in cui la caduta dei valori, il trionfo del relativismo e l’incapacità di impedire le stragi di massa hanno ulteriormente trasformato e svuotato di senso culturale-letterario questa costante del pensiero occidentale. Siamo nani sopra le spalle dei giganti, egli ricorda citando Bernardo di Chartres quando spiegava la necessità di salire sul dorso degli antichi per vedere più lontano di essi. E il filosofo d’oggi, che ha trascorso un secolo di storia cercando di ricostruire i nodi della trasmissione di quel sapere tramite lo studio filologico dei codici (confluito in buona parte nel Corpus Platonicum Medii Aevi), crede ancora nella lucidità, nel potere di rendersi conto dello stato delle cose, nella proiezione immaginativa intellettuale in grado di provocare cambiamenti, la quale si nutre del patrimonio culturale ereditato dal passato. Anche per questo, fra i tanti personaggi che ricorda nelle sue tappe dalla Francia alla Germania e dall’Inghilterra al Canada, egli riserva particolare ammirazione ad Aby Warburg, il quale lo volle come assistente nella sua Biblioteca fin da quando nel 1926, con Klibansky ancora ventunenne, Cassirer li presentò ad Amburgo. Qui per un anno organizzò i settori della filosofia, delle enciclopedie e degli studi classici. Vi conobbe Saxl e Panofsky, già autori del libro sulla Melancholia di Dürer (1923), che Klibansky ebbe il coraggio di criticare in quanto non teneva conto delle radici filosofiche e teologiche delle differenti concezioni della melanconia. Da ciò nacque il desiderio di un nuovo studio che si concretizzò, dopo una difficoltosa e ventennale gestazione, nel celebre Saturno e la melanconia (1964). Di Warburg ricorda come magia e astrologia fossero per lui forze dello spirito intimamente legate allo sviluppo della ragione, e ne encomia il metodo che consisteva nel reperire "l’influence de l’Antiquité, non pas seulement sur la survivance des textes, mais l’influence que les Anciens exercent sur la pensée et sur l’action des siècles suivants jusqu’à nos jours". Riprendendo il giudizio di Wind, egli smentisce l’interpretazione di Gombrich, affermando che l’impressione di caos e labirinto percepibile nel carattere di Warburg non costituiva un elemento disgregante. Certo, aveva esperito il caos. Tuttavia quando ne parlava giungeva a condensarlo, a esorcizzarlo trasformandolo in un’espressione, in un linguaggio. Aveva il senso della formula chiara e originale: "quand on l’écoutait, on assistait à un acte de création". Si era perso nel labirinto, ma ne conosceva la via d’uscita. Nel 1933 proprio Klibansky avrebbe proposto a Saxl di salvare la Biblioteca trasferendola a Londra, riuscendovi con il soccorso di Edgar Wind e di Max Warburg. Così avrebbe preservato una parte consistente del patrimonio intellettuale di quell’"homme de génie dont l’influence se fait encore sentir à l’heure actuelle dans l’histoire de l’art aussi bien que dans d’autres domaines de l’histoire des idées et des symboles". (Giorgio Tagliaferro)

Per citare questo articolo/ To cite this article: G. Tagliaferro, Raymond Klibansky, Le philosophe et la mémoire du siècle.Tolérance, liberté et philosophie. Entretiens avec Georges Leroux. Montreal, Les Éditions du Boréal 2000 (rist.; 1a ed. Paris, Les Belles Lettres 1998), ”La Rivista di Engramma” n. 19, settembre 2002, pp. 45-46| PDF

Il Museo dei Gonzaga ricreato 'in vitro'. Presentazione della mostra: Gonzaga, la Celeste Galeria. Il Museo dei Duchi di Mantova, Mantova, Palazzo Te e Palazzo Ducale, 2 settembre / 8 dicembre 2002

"Essendo noi de natura appetitose, le cose ne sono più care quanto più presto le havemo". Così si esprime Isabella d'Este in una lettera datata 18 giugno 1491. Nel corso di quasi un secolo e mezzo, diffondendosi in linea dinastica diretta, il 'gene' di questo "insaciabile desiderio di cose antique" passa dall'illustre Marchesa ai suoi figli, nipoti e pronipoti, rafforzandosi sempre di più, fino a dar vita ad una sorte di 'bulimia del collezionismo'. Comprare, avere, possedere. Più di tutti, meglio di tutti. Sono questi gli imperativi programmatici che guidano gli acquisti dei duchi Guglielmo, Vincenzo e Ferdinando. Committenza, collezionismo, mercato d'arte. Su queste tre variabili si costruisce la storia delle collezioni Gonzaga, che, attraverso tre diversi secoli (il '400, il '500 e il '600), hanno visto cambiare radicalmente i meccanismi della produzione artistica e del mecenatismo: dalla richiesta all'artista cortigiano di dipingere secondo un preciso programma iconografico, all'ordine al mercante d'arte di procurare dieci crocifissi, cinque vivi e cinque morti. Il risultato di questa bulimia collezionista tocca il suo apice nella prima metà del Seicento: a quell'epoca le raccolte Gonzaga contavano duemila dipinti di importanti artisti e circa ventimila oggetti preziosi capaci di suscitare l'invida e la brama di Rodolfo II e di Carlo I Stuart. Poi il tracollo economico, la vendita al re d'Inghilterra, il sacco di Mantova da parte dei Lanzichenecchi, la peste. Il palazzo dei Gonzaga spogliato di ogni ornamento, i pezzi della collezione dispersi in tutta Europa. Come tessere di un mosaico perduto, le opere appartenute ai Gonzaga, hanno intrapreso vie diverse. Alcune sono diventate i 'pezzi forti' dei più grandi musei d'Europa. Altre sono andate perdute e, nei casi più fortunati, ci sono note solo attraverso copie. Altre ancora continuano tuttora a vagare fra collezioni private e case d'asta. Durante i loro viaggi, queste opere hanno continuato a generare copie, suggestioni, derivazioni e citazioni. In tal modo, dall'esplosione di quella che fu la più grande raccolta d'arte degli inizi del '600, i semi fecondi di Mnemosyne si irradiarono in ogni direzione. Le immagini, i miti, le forme e i simboli della Memoria Occidentale che i Gonzaga avevano radunato alla loro corte si diffusero da Mantova a tutto il vecchio continente, e dal vecchio continente alle derive oltremare dell'Occidente: le Americhe e l'Australia. Per cento giorni, più di duecento di queste opere tornano 'a casa' in uno spettacolare allestimento scenografico, che, nelle fruttiere di Palazzo Te, ricrea 'in vitro' gli ambienti di Palazzo Ducale destinati a raccogliere le collezioni Gonzaga: il Logion Serato, la Galleria della Mostra, la Loggia dei Marmi, La Zoiolera. A Palazzo Ducale i grandi ambienti vuoti che ospitavano la collezione ed una specifica sezione dedicata ai disegni sull'architettura e sulle decorazioni della reggia. Per cento giorni e cento notti Mantova sarà rischiarata una volta ancora dal fulgore di quel firmamento che rese celebre il suo nome in tutta Europa: la "Celeste Galeria dei Gonzaga". (Lorenzo Bonoldi)

"Essendo noi de natura appetitose, le cose ne sono più care quanto più presto le havemo". Così si esprime Isabella d'Este in una lettera datata 18 giugno 1491. Nel corso di quasi un secolo e mezzo, diffondendosi in linea dinastica diretta, il 'gene' di questo "insaciabile desiderio di cose antique" passa dall'illustre Marchesa ai suoi figli, nipoti e pronipoti, rafforzandosi sempre di più, fino a dar vita ad una sorte di 'bulimia del collezionismo'. Comprare, avere, possedere. Più di tutti, meglio di tutti. Sono questi gli imperativi programmatici che guidano gli acquisti dei duchi Guglielmo, Vincenzo e Ferdinando. Committenza, collezionismo, mercato d'arte. Su queste tre variabili si costruisce la storia delle collezioni Gonzaga, che, attraverso tre diversi secoli (il '400, il '500 e il '600), hanno visto cambiare radicalmente i meccanismi della produzione artistica e del mecenatismo: dalla richiesta all'artista cortigiano di dipingere secondo un preciso programma iconografico, all'ordine al mercante d'arte di procurare dieci crocifissi, cinque vivi e cinque morti. Il risultato di questa bulimia collezionista tocca il suo apice nella prima metà del Seicento: a quell'epoca le raccolte Gonzaga contavano duemila dipinti di importanti artisti e circa ventimila oggetti preziosi capaci di suscitare l'invida e la brama di Rodolfo II e di Carlo I Stuart. Poi il tracollo economico, la vendita al re d'Inghilterra, il sacco di Mantova da parte dei Lanzichenecchi, la peste. Il palazzo dei Gonzaga spogliato di ogni ornamento, i pezzi della collezione dispersi in tutta Europa. Come tessere di un mosaico perduto, le opere appartenute ai Gonzaga, hanno intrapreso vie diverse. Alcune sono diventate i 'pezzi forti' dei più grandi musei d'Europa. Altre sono andate perdute e, nei casi più fortunati, ci sono note solo attraverso copie. Altre ancora continuano tuttora a vagare fra collezioni private e case d'asta. Durante i loro viaggi, queste opere hanno continuato a generare copie, suggestioni, derivazioni e citazioni. In tal modo, dall'esplosione di quella che fu la più grande raccolta d'arte degli inizi del '600, i semi fecondi di Mnemosyne si irradiarono in ogni direzione. Le immagini, i miti, le forme e i simboli della Memoria Occidentale che i Gonzaga avevano radunato alla loro corte si diffusero da Mantova a tutto il vecchio continente, e dal vecchio continente alle derive oltremare dell'Occidente: le Americhe e l'Australia. Per cento giorni, più di duecento di queste opere tornano 'a casa' in uno spettacolare allestimento scenografico, che, nelle fruttiere di Palazzo Te, ricrea 'in vitro' gli ambienti di Palazzo Ducale destinati a raccogliere le collezioni Gonzaga: il Logion Serato, la Galleria della Mostra, la Loggia dei Marmi, La Zoiolera. A Palazzo Ducale i grandi ambienti vuoti che ospitavano la collezione ed una specifica sezione dedicata ai disegni sull'architettura e sulle decorazioni della reggia. Per cento giorni e cento notti Mantova sarà rischiarata una volta ancora dal fulgore di quel firmamento che rese celebre il suo nome in tutta Europa: la "Celeste Galeria dei Gonzaga". (Lorenzo Bonoldi)

Per citare questo articolo/ To cite this article: L. Bonoldi, Il Museo dei Gonzaga ricreato ‘in vitro’. Presentazione della mostra: Gonzaga, la Celeste Galeria. Il Museo dei Duchi di Mantova, Mantova, Palazzo Te e Palazzo Ducale, 2 settembre / 8 dicembre 2002 , ”La Rivista di Engramma” n. 19, settembre 2002, pp. 47-48 | PDF

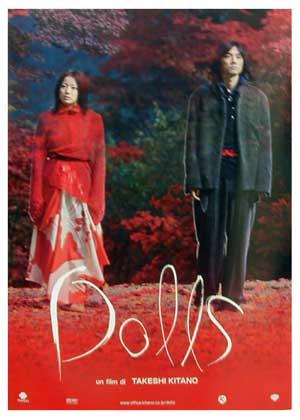

La maschera, la tragedia, la bellezza, il destino. Recensione al film: Dolls, regia di Takeshi Kitano, Giappone 2002

Nelle immagini di un Giappone splendido si scioglie l'ultimo grande film sulle maschere come riflesso e riflessione sull'amore, la bellezza, la follia, l'attesa, la verità e il suo svelamento. Un uomo e una donna dal volto di porcellana cantano la sventura che inscindibilmente li lega. Non sono in carne ed ossa, ma burattini virtuosamente manovrati da persone che non si celano dietro alcun sipario o teatro e che con loro e per loro si muovono. Scompaiono poi cantante e burattinai, rimangono solo i due bellissimi pupazzi isolati in un'oscurità senza spazio, eppure continuano il loro canto e il loro sinuoso e vibrante movimento. Spariscono i burattini, prosegue il racconto della bellezza. Nel susseguirsi delle stagioni, al disperato errare dei due protagonisti – in carne ed ossa, legati (letteralmente) da una corda, manovrati dal destino? – si intrecciano due storie che raccontano l'amore come una continua, folle attesa, come legame indissolubile perché spesso causa del dolore altrui, come agnizione e comunque perdita. Nell'impossibilità di una consolazione, la natura resta a guardare, a sfolgorare sino quasi a ferire: nella sua sfacciata bellezza, si fa puro scenario della tragicità del fato, sino ai limiti dell'eccesso di estetismo che vena la raffinatissima ricerca compositiva e cromatica dei quadri creati dal regista. È insita nel codice genetico culturale di noi occidentali la sapienza che deriva dalla tragedia: dal teatro greco, rivestendosi dei panni più diversi si rinnova e si perpetua la tradizione che riesce a penetrare fino alle profondità più remote dell'animo umano, a sviscerare gli inganni e le credenze, le speranze e le delusioni fino a rendere in vivida finzione artistica un riflesso della vita. Kitano, assumendo nel proprio linguaggio cinematografico tanto gli elementi del denigrato "made in Japan" quanto la cultura drammatica e teatrale della tradizione giapponese, riesce a restituire la medesima esperienza, sebbene a noi occidentali sia possibile partecipare solo in parte al codice di decrittazione di maschere e simboli. Fortissimo è lo strappo tra la giovane cantante pop in stile manga e la fanciulla burattino che all'inizio del film, con la voce di un uomo, intona un canto della tradizione. Assurda è l'inadeguatezza dei personaggi al ruolo che rivestono nel dramma dell’impotenza. Feroce la purezza delle violenze. In Cosa sono le nuvole? di Pier Paolo Pasolini – l’associazione è obbligata – Totò-Jago e Ninetto-Otello finiscono strappati dal teatro e gettati tra il pattume. I due giovani amanti di Kitano, smessi gli abiti del celebre stilista Issey Miyake e vestiti i kimono che in apertura e in chiusura ricoprono i due burattini, cadono in un crepaccio innevato e rimangono appesi con la corda che lega i loro corpi a un albero-sagoma che si staglia su un fondale degno di un paesaggio a china ottocentesco. (Maria Bergamo, Katia Mazzucco)

Nelle immagini di un Giappone splendido si scioglie l'ultimo grande film sulle maschere come riflesso e riflessione sull'amore, la bellezza, la follia, l'attesa, la verità e il suo svelamento. Un uomo e una donna dal volto di porcellana cantano la sventura che inscindibilmente li lega. Non sono in carne ed ossa, ma burattini virtuosamente manovrati da persone che non si celano dietro alcun sipario o teatro e che con loro e per loro si muovono. Scompaiono poi cantante e burattinai, rimangono solo i due bellissimi pupazzi isolati in un'oscurità senza spazio, eppure continuano il loro canto e il loro sinuoso e vibrante movimento. Spariscono i burattini, prosegue il racconto della bellezza. Nel susseguirsi delle stagioni, al disperato errare dei due protagonisti – in carne ed ossa, legati (letteralmente) da una corda, manovrati dal destino? – si intrecciano due storie che raccontano l'amore come una continua, folle attesa, come legame indissolubile perché spesso causa del dolore altrui, come agnizione e comunque perdita. Nell'impossibilità di una consolazione, la natura resta a guardare, a sfolgorare sino quasi a ferire: nella sua sfacciata bellezza, si fa puro scenario della tragicità del fato, sino ai limiti dell'eccesso di estetismo che vena la raffinatissima ricerca compositiva e cromatica dei quadri creati dal regista. È insita nel codice genetico culturale di noi occidentali la sapienza che deriva dalla tragedia: dal teatro greco, rivestendosi dei panni più diversi si rinnova e si perpetua la tradizione che riesce a penetrare fino alle profondità più remote dell'animo umano, a sviscerare gli inganni e le credenze, le speranze e le delusioni fino a rendere in vivida finzione artistica un riflesso della vita. Kitano, assumendo nel proprio linguaggio cinematografico tanto gli elementi del denigrato "made in Japan" quanto la cultura drammatica e teatrale della tradizione giapponese, riesce a restituire la medesima esperienza, sebbene a noi occidentali sia possibile partecipare solo in parte al codice di decrittazione di maschere e simboli. Fortissimo è lo strappo tra la giovane cantante pop in stile manga e la fanciulla burattino che all'inizio del film, con la voce di un uomo, intona un canto della tradizione. Assurda è l'inadeguatezza dei personaggi al ruolo che rivestono nel dramma dell’impotenza. Feroce la purezza delle violenze. In Cosa sono le nuvole? di Pier Paolo Pasolini – l’associazione è obbligata – Totò-Jago e Ninetto-Otello finiscono strappati dal teatro e gettati tra il pattume. I due giovani amanti di Kitano, smessi gli abiti del celebre stilista Issey Miyake e vestiti i kimono che in apertura e in chiusura ricoprono i due burattini, cadono in un crepaccio innevato e rimangono appesi con la corda che lega i loro corpi a un albero-sagoma che si staglia su un fondale degno di un paesaggio a china ottocentesco. (Maria Bergamo, Katia Mazzucco)

Per citare questo articolo/ To cite this article: M. Bergamo, K. Mazzucco, La maschera, la tragedia, la bellezza, il destino. Recensione al film: Dolls, regia di Takeshi Kitano, Giappone 2002, ”La Rivista di Engramma” n. 19, settembre 2002, pp. 49-50 | PDF

La Passione tra Pathosformeln e tradizione. Recensione a: Il filmato della Santa Crus, Cerveno 2002

L'Associazione Santa Crus, ha prodotto un VHS che raccoglie i filmati dell'ultima Santa Crus, la sacra rappresentazione inscenata il 12 e 19 maggio scorsi dalla popolazione del borgo di Cerveno in Valcamonica. La singolare manifestazione, organizzata dall'Associazione con la partecipazione attiva di tutto il paese, è antica e unica nel suo genere in terra lombarda. Si svolge a scadenza decennale da oltre due secoli e ripropone la Passione di Cristo attraverso la rievocazione della salita al Calvario. La collocazione a maggio, anziché durante la settimana santa come per altre forme di rievocazione della passione, è dovuta all'originaria concomitanza con l'ormai soppressa festa dell'Invenzione della Croce che cadeva proprio il 3 di maggio. Le origini dell’evento sono strettamente legate al settecentesco Santuario della Via Crucis, significativo esempio della tradizione devozionale lombardo-piemontese dei Sacri Monti, all’interno del quale sono conservate, articolate in 14 cappelle, 198 statue in legno e gesso, opera nel 1752 dello scultore bresciano Beniamino Simoni e dei bergamaschi Fantoni di Rovetta. Durante la Santa Crus le celebri statue del Santuario sembrano prendere vita, animate dalla gente del paese (oltre cento i figuranti) che dà via al teatro della Passione. Nessuna parola esce dalla bocca dei personaggi: tutti restano rigorosamente muti, ma potente è la suggestione che ne deriva. Caricato da una pesante croce di legno, Cristo si inoltra nelle labirintiche viuzze del paese medievale, cade, si rialza, viene aiutato e soccorso, sempre scortato dagli altri attori (suoi compaesani in costume da soldato o contadino) e dagli spettatori che si trovano così a far parte del dramma. Ogni singola stazione diviene rito: mentre una voce fuori campo si limita a sussurrare pericopi sacre, il pubblico percepisce unicamente attraverso i gesti e le posture dei figuranti ciò che sta avvenendo, la potenza delle Pathosformeln è il veicolo principale nella comunicazione e interazione col pubblico. Il teatro della passione si snoda attraverso i momenti più intensi della storia sacra: non solo la deposizione e il compianto rimandano immediatamente alla tradizione artistica sacra, soprattutto locale del santuario delle Via Crucis, ma ogni momento è curato, dall'incontro con la Veronica, le pie donne, il Cireneo, ecc. La rievocazione, curata quasi filologicamente nelle scene e nei costumi, si arricchisce di personaggi estranei al testo religioso, derivanti dalla tradizione paesana: Chel del mortér, un uomo col bricco di vino e fiele, 'l scaldaciocc, un fabbro con la faccia sporca di fuliggine, e il Lisgia cagnì de le capéle, un ragazzino moro che "liscia il pelo" a un cane nero che dà il via al corteo. La tradizione delle sacre rappresentazioni, originate dalla pietà barocca sempre in bilico tra fede e finzione, trova dunque a Cerveno un esito tutto particolare e originale, legato alla tradizione popolare e all'arte locale. (Alessandra Pedersoli)

L'Associazione Santa Crus, ha prodotto un VHS che raccoglie i filmati dell'ultima Santa Crus, la sacra rappresentazione inscenata il 12 e 19 maggio scorsi dalla popolazione del borgo di Cerveno in Valcamonica. La singolare manifestazione, organizzata dall'Associazione con la partecipazione attiva di tutto il paese, è antica e unica nel suo genere in terra lombarda. Si svolge a scadenza decennale da oltre due secoli e ripropone la Passione di Cristo attraverso la rievocazione della salita al Calvario. La collocazione a maggio, anziché durante la settimana santa come per altre forme di rievocazione della passione, è dovuta all'originaria concomitanza con l'ormai soppressa festa dell'Invenzione della Croce che cadeva proprio il 3 di maggio. Le origini dell’evento sono strettamente legate al settecentesco Santuario della Via Crucis, significativo esempio della tradizione devozionale lombardo-piemontese dei Sacri Monti, all’interno del quale sono conservate, articolate in 14 cappelle, 198 statue in legno e gesso, opera nel 1752 dello scultore bresciano Beniamino Simoni e dei bergamaschi Fantoni di Rovetta. Durante la Santa Crus le celebri statue del Santuario sembrano prendere vita, animate dalla gente del paese (oltre cento i figuranti) che dà via al teatro della Passione. Nessuna parola esce dalla bocca dei personaggi: tutti restano rigorosamente muti, ma potente è la suggestione che ne deriva. Caricato da una pesante croce di legno, Cristo si inoltra nelle labirintiche viuzze del paese medievale, cade, si rialza, viene aiutato e soccorso, sempre scortato dagli altri attori (suoi compaesani in costume da soldato o contadino) e dagli spettatori che si trovano così a far parte del dramma. Ogni singola stazione diviene rito: mentre una voce fuori campo si limita a sussurrare pericopi sacre, il pubblico percepisce unicamente attraverso i gesti e le posture dei figuranti ciò che sta avvenendo, la potenza delle Pathosformeln è il veicolo principale nella comunicazione e interazione col pubblico. Il teatro della passione si snoda attraverso i momenti più intensi della storia sacra: non solo la deposizione e il compianto rimandano immediatamente alla tradizione artistica sacra, soprattutto locale del santuario delle Via Crucis, ma ogni momento è curato, dall'incontro con la Veronica, le pie donne, il Cireneo, ecc. La rievocazione, curata quasi filologicamente nelle scene e nei costumi, si arricchisce di personaggi estranei al testo religioso, derivanti dalla tradizione paesana: Chel del mortér, un uomo col bricco di vino e fiele, 'l scaldaciocc, un fabbro con la faccia sporca di fuliggine, e il Lisgia cagnì de le capéle, un ragazzino moro che "liscia il pelo" a un cane nero che dà il via al corteo. La tradizione delle sacre rappresentazioni, originate dalla pietà barocca sempre in bilico tra fede e finzione, trova dunque a Cerveno un esito tutto particolare e originale, legato alla tradizione popolare e all'arte locale. (Alessandra Pedersoli)

English abstract

Giorgio Tagliaferro reviews the book by Raymond Klibansky, Le philosophe et la mèmoire du siècle. Tolérance, liberté et philosophie. Entretiens avec Georges Leroux. Montreal, Les Éditions du Boréal 2000 (rist.; 1a ed. Paris, Les Belles Lettres 1998); Lorenzo Bonoldi presents the exhibition Gonzaga, la Celeste Galeria. Il Museo dei Duchi di Mantova, Mantova, Palazzo Te e Palazzo Ducale, 2 settembre / 8 dicembre 2002. Maria Bergamo and Katia Mazzucco analyze Taleshi Kitano’s Dolls with reference to the themes of the mask and the tragedy; Alessandra Pedersoli reviews Il filmato della Santa Crus (Cerveno 2002) discussing the topic of the Passion between Pathosformeln and tradition.

Keywords | Classical Tradition; Pathosformeln; Cinema; Philosophy

Per citare questo articolo/ To cite this article: A. Pedersoli, La Passione tra Pathosformeln e tradizione. Recensione a Il filmato della Santa Crus, Cerveno 2002, ”La Rivista di Engramma” n. 19, settembre 2002, pp. 51-52 | PDF