Tragedia di una “femme revoltée”

La Medea cinematografica di Lars von Trier (e Carl Theodor Dreyer)

Stefania Rimini

English abstract

Dopo anni di convinto e convincente sperimentalismo (da Dogville a Il grande capo), Lars von Trier è tornato a Cannes lo scorso maggio a destabilizzare gli addetti ai lavori con Antichrist, opera ambigua e controversa più che mai, eppure coerentemente inscritta nel percorso evolutivo di questo problematico regista. L’ultima sua fatica cinematografica esaspera, infatti, la tormentata visionarietà dei film precedenti mescolando la consueta “estetica del brutto” con una massiccia dose (per i più gratuita) di violenze e provocazioni, fino al limite della sopportazione. Le ossessioni dell’uomo e dell’artista deflagrano dentro i margini di una storia apparentemente lineare che, dopo un interminabile prologo ad alta temperatura erotica, mette in scena il tentativo di una coppia (lei Charlotte Rampling, lui William Defoe) di elaborare la tragica morte del figlioletto. La sublimazione del lutto conduce i due protagonisti a un inesorabile viaggio al termine della coscienza, là dove sono in agguato i fantasmi della mente che inducono a gesti di sconsiderata autopunizione (fra tutti davvero insostenibile la mutilazione clitoridea). Il diabolico intreccio di erotismo, perversione e morte viene sapientemente orchestrato dal regista, non senza qualche eccesso di insano sadomasochismo, e così un plot per certi versi banale si trasforma in incubo visivo, in spietata macchina di tortura. Quel che più ci interessa di Antichrist, però, è la furibonda messa in abisso dell’essere donna: il regista torna a fare i conti con la propria ossessione per l’eros, ma soprattutto continua a riflettere sul nodo della maternità e della colpa.

Punto di partenza dell’indagine sul femminile è Medea, film per la televisione del lontano 1988, troppo frettolosamente archiviato dallo stesso von Trier come opera poco riuscita (“Medea non significa più molto, per me”), e invece importante rilettura cinematografica del mito. Si tratta di un’operazione culturale unica nel suo genere perché commissionata dal dipartimento teatrale Danmarks Radio Tv, prodotta dalla televisione e realizzata dal regista, ancora poco noto, sulla sceneggiatura di uno dei grandi maestri della cinematografia mondiale, Carl Theodor Dreyer:

Hai portato sugli schermi un soggetto originale di Carl Th. Dreyer: Medea, film che non ha mai potuto realizzare. È una sorta di omaggio, un debito di riconoscenza, o si tratta semplicemente di un soggetto che ti affascina?

Il soggetto in realtà non mi diceva niente! Non mi sono mai interessato al teatro classico, ero però attirato dal fatto che Dreyer lo fosse. Il dipartimento teatrale di Danmark Radio mi aveva commissionato un’opera e gli ho proposto Romeo e Giulietta, ma l’idea non convinceva Brigitte Price, appena nominata direttrice. Volevano tuttavia realizzare qualcosa con me. Brigitte Price aveva già allestito Medea a teatro nella versione classica di Euripide, con Kirsten Olesen nella parte principale. Voleva adattare la pièce per la televisione, questa volta attraverso la sceneggiatura di Dreyer. Esitava però a farlo e mi ha domandato se la cosa poteva interessarmi: altrimenti se ne sarebbe occupata direttamente. Non volevo che mettesse mano alla sceneggiatura di Dreyer! Mi sentivo stranamente vicino a lui e alla sua visione di Medea. (von Trier 1999, 114)

Pur non essendo autore dello script, von Trier riesce a imprimere un singolare marchio stilistico e interpretativo alla vicenda, firmando così uno dei più coerenti esiti novecenteschi del tragico sullo schermo (v. i contributi di Massimo Fusillo e di Andrea Rodighiero pubblicati in questo numero di Engramma). Sulla scia della potente sintesi dreyeriana, infatti, il regista risolve il cliché della “barbarie” e dello “straniero” a favore di un’atmosfera metafisica, una sorta di medioevo umido e acquoso, dominato dalle forze della natura (vento, nebbia, pioggia). Quel che ancora oggi, a distanza di anni, rende suggestivo il film – nonostante l’‘invadenza’ dei successivi capolavori vontrieriani – è la forza imprescindibile di ogni piano, l’espressività dei tagli e delle angolazioni, l’oltranza stilistica delle retroproiezioni e delle sfumature coloristiche, per cui l’essenza del paesaggio e dei volti umani risulta irrimediabilmente alterata eppure poeticissima. La tensione lirica del racconto per immagini è frutto del fatale incontro fra la asciutta scrittura di Dreyer e la vocazione onirica di von Trier, combinazione insolita di rigore e genialità, ragione e puro istinto voyeuristico.

Dreyer, Medea e le altre

A questo mix tocca poi aggiungere la spietata lucidità dell’umanesimo euripideo, certo distante dall’immaginario pulsionale di von Trier ma estremamente congeniale al realismo dreyeriano. Senza la mediazione del maestro probabilmente il giovane Lars non avrebbe ‘osato’ accostarsi alla pietà e all’orrore del tragico greco, e dunque occorre partire dalle intenzioni del regista di Gertrud per cogliere fino in fondo l’ambiguità e la bellezza della Medea vontrieriana.

Dreyer, che già dai primi film aveva tentato di ribaltare la sudditanza estetica del cinema nei confronti del teatro, a partire dal 1965 torna a riconsiderare l’idea di rintracciare dentro il dominio della settima arte la forma e lo stile della tragedia. Fino a quel momento si era limitato a tradurre per lo schermo autori tragici di modesto respiro (Söderberg e Drachmann invece di Ibsen e Strindberg), ma ormai si sente pronto per un progetto decisamente ambizioso. Probabilmente l’idea di adattare per il cinema la tragedia euripidea risale a qualche anno prima, ma la grave crisi economica del 1965 lo porta ad accettare una nuova sfida. La scommessa consiste nel rendere attuali le vicende mitografiche, nell’avvicinare lo spettatore moderno alle altezze tragiche dello spettacolo classico. Per riuscire nell’intento Dreyer si avvale di una ampia bibliografia: il ricco dossier curato da Maurice Drouzy per l’edizione francese della sceneggiatura ci informa che il maestro danese aveva raccolto un vasto repertorio di testi sul teatro greco e la drammaturgia di Euripide, con un interessante corredo fotografico e utili pareri di esperti archeologi. Sempre Drouzy, dopo un attento spoglio dei materiali conservati alla cineteca danese, individua ed elenca tre tappe progressive del lavoro di sceneggiatura di Dreyer. Il primo abbozzo, di tre pagine e mezza, si presenta come una libera sinossi dell’opera di Euripide; la seconda versione, di sei pagine dattilografate, aggiunge dei frammenti di dialogo ma manca ancora di una conclusione; la terza versione, elaborata nel corso del 1965 con la collaborazione del giovane drammaturgo e pastore Preben Thomsen, consta di quarantasei pagine dattilografate per un totale di ventisei sequenze. Un lungo lavoro, quindi, fitto di ripensamenti, dubbi, correzioni, ma sempre sostenuto da grande consapevolezza, come del resto dimostra l’avvertenza iniziale.

Ce scénario n’est pas une adaptation de la tregédie d’Euripide, bien qu’il soit inspiré d’elle. Le film s’efforce de retracer l’histoire réelle qui a pu inspirer le poète. (Dreyer 1986, 251)

Senza tradire le premesse mitologiche e drammaturgiche della tragedia, Dreyer punta a una riscrittura attualizzante delle vicende di Medea; dietro il notevole sforzo di reinvenzione, si cela il proposito di verificare le motivazioni reali che possono indurre una madre a uccidere i figli. Per Dreyer, del resto, l’opera letteraria ha senso se diventa il luogo e l’occasione per scorgere la verità brutale che si annida dietro la finzione, e così la scelta di Medea si spiega anche con la sua inquietante attualità. Thomsen ricorda che Dreyer aveva conservato un ritaglio di giornale francese in cui veniva raccontato l’omicidio dei figli ad opera di una madre gelosa: questo era per il regista il segno della ‘urgenza’ interiore del mito di Medea e la spinta per farne un film.

Rispetto all’originale euripideo, il regista compie un lavoro di semplificazione strutturale: l’architettura complessiva del testo subisce a tratti inversioni e spostamenti, ma senza che ne risenta l’atmosfera e la progressione logica dell’opera. Altro versante in cui si muove la penna di Dreyer è quello della concentrazione stilistica, che comporta una netta riduzione dei dialoghi e della presenza del coro, a cui affida solo due interventi all’inizio e alla fine del film. La affranta coralità delle donne di Corinto lascia, dunque, il posto all’evidenza dei personaggi; le dinamiche della narrazione filmica escludono la verbosa presenza degli stasimi, eppure le fugaci epifanie del coro servono a Dreyer per incastonare la vicenda nella piena circolarità del rito, per riunire in un unico piano teatro e vita, rappresentazione e verità. Per rendere poi più coerente il racconto, il regista inserisce in sceneggiatura dei frammenti visuali solo riferiti oralmente in Euripide (la visita dei figli a Glauce, la morte di Glauce e Creonte), e soprattutto aggiunge due sequenze nuove: la messa in scena delle nozze di Giasone e Glauce, con relativa prima notte (per la verità non consumata); un secondo incontro fra Medea e Giasone, in cui i due si abbandonano al ricordo della passione che un tempo li aveva uniti. Si tratta in entrambi i casi di situazioni efficacemente introspettive, che la macchina da presa di von Trier ha saputo accendere di strisciante e trattenuto erotismo, davvero utili a chiarire la pressione interiore di due donne divise da rivalità e diffidenza. La verginale bellezza di Glauce non riesce ad abbandonarsi all’abbraccio di Giasone perché teme la presenza di Medea: solo quando la ‘ex’ verrà cacciata, i novelli sposi potranno congiungersi intimamente. Nonostante l’augurio propiziatorio di una danza della fecondità, dunque, i corpi dei due coniugi restano divisi dal fantasma di Medea; il letto di Glauce rimane vuoto, non bastano le promesse d’amore di Giasone a scacciare l’ombra del suo passato.

E in effetti la passionale relazione con Medea non sembra del tutto archiviata se, poche scene più avanti, i due si ritrovano vicini e complici nel ricordo di una vibrante intimità:

MÉDÉE : Je rêve ancore.

JASON : À quoi?

MÉDÉE : Comment tu me couvrais de basiers et manquais de m’écraser sous ton poids.

JASON : Tu étais si gracile.

MÉDÉE : Tu m’appelais ton amour gracile. Je me souvient du rythme saccade du navire…

JASON : … et de l’étrave qui fendait les vagues dociles.

[…]

MÉDÉE : Tes cheveux ruisselaient et tap eau était fraîche et lisse.

JASON : Tu murmurais: “Je suis ici, Jason…”

(Dreyer 1986, 266)

L’illusione memoriale dura poco, però; Giasone si lascia sfuggire qualche altra battuta ma poi finisce per apostrofare duramente Medea, infrangendo il sogno di una rinnovata tenerezza. Anche in questa scena la preoccupazione di Dreyer sembra quella di suggerire l’ambivalenza affettiva dei suoi personaggi, l’agitarsi nel loro animo di pulsioni contrastanti (desiderio, tenerezza, gelosia, vendetta), affidate ora a frasi appena accennate, ora a gesti e sguardi perentori.

Un’altra infrazione all’ordine orrendo della tragedia – forse la più consistente – riguarda le modalità dell’infanticidio; alla cupa violenza del pugnale, infatti, Dreyer sostituisce l’eutanasia del veleno, per di più accompagnata dal dolce canto di una ninna nanna. Il regista avrebbe voluto come interprete della sua Medea Maria Callas, che diventò invece, per uno strano gioco del destino, l’icona della versione pasoliniana del mito euripideo. È facile immaginare la profonda commozione di tale scena recitata dalla cantante-attrice, la pietà della sua voce: peccato davvero che il cinema abbia perso questa occasione. L’attenuazione del gesto ferale non riduce la portata tragica della vicenda, ma certo vale a rendere il personaggio meno detestabile e più umano. A questo contribuisce anche la rinuncia al finale ad effetto di Euripide, con la fuga di Medea sul carro del sole, sostituito dall’allontanamento della protagonista sulla nave di Egeo.

Nel declinare il carattere dell’eroina il regista danese attenua decisamente gli aspetti demoniaci e barbarici – rinunciando per esempio ai tratti senechiani del mito – e marca invece il discorso ‘protofemminista’, su cui fonda la vendetta del personaggio. Medea, ancor più che nel modello euripideo, maledice l’appartenenza al genere ‘femminile’, la debolezza congenita delle donne di fronte all’uomo, la condanna della maternità. È proprio in questa direzione che è possibile scorgere la precisa pertinenza dell’orizzonte mitologico con l’universo dreyeriano: Medea è fatta della stessa pasta delle eroine del regista, come loro subisce le pressioni dell’ambiente esterno, i condizionamenti di una mentalità tutta al maschile, fatta di soggezione, ricatti e abbandoni.

Nonostante la ricorsività dei caratteri e delle situazioni delle ‘sue’ donne, Dreyer nel corso della sua opera registra varianti e piccole anomalie al clichè della ‘vittima’: se Giovanna d’Arco, Anna e Maria Antonietta si abbandonano passivamente alla legge della sconfitta, Gertrud vive fino in fondo la libertà della sua coscienza, anche se il prezzo da pagare è una sconsolata solitudine. All’interno di questo paradigma, Medea costituisce una vera e propria eccezione, perché sa ribellarsi al male, e raggiunge lo status di vittima ‘attiva’. A una situazione contro natura reagisce, infatti, con un atto contro natura: l’uccisione dei figli rappresenta la ferrea accettazione del proprio destino di vendetta e di morte. Sembra credibile allora – secondo lo schema di Drouzy – suddividere il ‘ciclo’ femminile di Dreyer in tre modelli: le eroine dei primi film fino a Ordet (1954) riproducono la condizione di “femmes humiliées”; Gertrud, per contrasto, incarna il sintagma di “femme libérée”; Medea, infine, rappresenta il prototipo della “femme révoltée”.

Il miraggio dreyeriano di una donna finalmente ribelle svanisce, però, di fronte alla miopia di certa industria cinematografica: la Medea resta un lucido e terribile sogno ad occhi aperti, la concreta testimonianza che “la vie de l’homme / est un pèlerinage dans les ténèbres / où seul un dieu peut se frayer un chemin” (Dreyer 1986, 275).

von Trier e il mito ‘risciacquato’ nel mare del Nord

Ad attraversare le tenebre della Medea incompiuta di Dreyer ci ha pensato, oltre vent’anni dopo, Lars von Trier. Come già ricordato, si è trattato di un lavoro su commissione, più subito che effettivamente voluto, ma infine accolto in omaggio al maestro. Il film del resto si apre con una inequivocabile dichiarazione didascalica: “questo non è un tentativo di fare un film ‘alla Dreyer’ ma, nel pieno rispetto del materiale, un’interpretazione personale e un omaggio al maestro”. A un primo sguardo la distanza fra i due registi sembra abissale, eppure la genialità controversa di Lars von Trier ha sempre tentato di “congiungere la violenza e il sangue nella poesia e raggiungere ciò che Carl Th. Dreyer chiamava ‘realismo poetico’”.

L’esito della sovrimpressione fra la parola di Dreyer e l’immaginazione di von Trier è un film televisivo sorprendente per linguaggio e stile, capace di sciogliere i grumi di rabbia e sangue del mito in quadri di disarmante intensità ed estatica bellezza. A rileggere le dichiarazioni dell’autore il film sarebbe poco meno di un esercizio di stile, e invece – al di là di qualche ingenuo effetto di cartapesta – si tratta di un testo fortemente espressivo. Tra l’altro la provvisorietà di alcune soluzioni scenografiche (per esempio la capanna di Medea, o la reggia decisamente rabberciata di Creonte) va ascritta ai limiti produttivi del film, e non alla superficialità delle scelte della troupe.

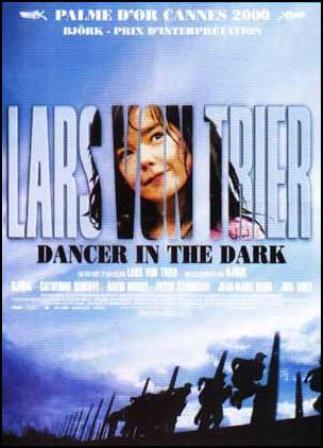

Se resta indubbia la maturità artistica di film come Breaking the Waves (Le onde del destino, 1966) o Dancer in the Dark (2000), vale la pena sottolineare che alcune delle soluzioni estetiche di tali capolavori trovano la loro origine proprio in Medea. I punti di contatto maggiori riguardano Medea e Le onde del destino, soprattutto in riferimento al rilievo del paesaggio, al ‘puntamento’ degli attori; ma è molto probabile che la forza interiore della donna della Colchide abbia suggerito al regista alcuni tratti del carattere di Bess e Selma, se non altro nella direzione di una femminilità ‘liberata’ dal giogo della società e del prossimo. Non si tratta di un film posticcio, dunque, ma di un testo denso di coerenti sperimentazioni, che valse la conquista del premio internazionale Jean d’Arcy e una discreta attenzione della critica.

A renderlo interessante è innanzitutto il doppio legame con Dreyer, declinato sia su un piano prettamente verbale (il rapporto con lo scenario), sia su quello puramente estetico (le tante citazioni visive presenti nel testo). Il discorso sulla ‘fedeltà’ alla sceneggiatura è piuttosto lineare: von Trier segue praticamente alla lettera il testo di Dreyer, riservandosi comunque la libertà di concentrare ulteriormente i dialoghi, per lasciare alle immagini il compito di veicolare l’emotività dei personaggi. La parola è come trattenuta in gola; la recitazione degli attori è sempre sussurrata, la rabbia implode e accende ogni quadro di sfumature e angolazioni enfatiche. Altra infrazione è la rinuncia al coro: la dolente parodos della prima scena dello script viene riassorbita nella anonima scansione della didascalia di apertura e così la cornice rituale della sceneggiatura è rimossa a favore di un registro eminentemente ‘atmosferico’, in cui conta per lo più la suggestione metaforica della natura. Le scelte estetiche più audaci riguardano comunque l’ambientazione e il finale del film. La Grecia in technicolor prevista da Dreyer lascia il posto ai brumosi scenari dello Jutland, invasi da un’acqua che non cura, ma copre, nasconde, trascina impietosa.

Basta il prologo a confermare la ‘liquidità’ di un orizzonte spaziale che incarna perfettamente le angosce di dolore del mito di Medea. È mattino, anche se il cielo appare di un livido color grigio-ocra; la protagonista è stesa sul bagnasciuga, ha gli occhi chiusi e i vestiti inzuppati: mentre trattiene il respiro, una mobilissima macchina da presa alterna inquadrature a piombo, primissimi piani, e vorticosi movimenti circolari.

La forzata immobilità del personaggio è segno di una cupa volontà di morte: in attesa che arrivi l’onda lunga della marea, le mani affondano disperate nella sabbia, finché il corpo viene sommerso. La camera partecipa in modo febbrile al convulso stato d’animo della protagonista e, infatti, precipita sott’acqua, quasi a voler mimare una soggettiva. La disperata lotta di Medea fra la vita e la morte si materializza in una serie di piani subacquei, in cui lo schermo è invaso da un liquido opaco, denso di fango e detriti. Come nel Vampyr di Dreyer, anche qui lo sguardo sembra essere “una deposizione estrema, un gesto funebre, irreversibile” (Thesson 1987, 76), ma poco dopo la protagonista riemerge dall’acqua, ansimando, in una mezza figura angolata dal basso verso l’alto: “una classica forma che la poesia del cinema si dà quando vuol farsi epica e raccontare […] quella che è insieme tragedia e saga di guerrieri vichinghi” (Carrara 1999, 74).

In effetti le dense superfici dello Jutland riecheggiano storie e atmosfere vichinghe, e in fondo la lunga sequenza dell’investitura di Giasone – con le carrellate ‘dreyeriane’ sui visi ruvidi dei cortigiani – restituisce il sapore di un epico atto di fondazione.

Conficcati dentro una caverna umida e poco regale, i fedeli dignitari del re assistono al proclama del loro capo: a governare lo Stato (che è una “nave”) sarà per volere del “comandante” Creonte il “timoniere” Giasone, che promette solennemente di insegnare a “vivere in pace anche se il prezzo fosse morire con dignità”. La scena ricalca la rude maestosità di un leggendario medioevo, ma sappiamo che il regista avrebbe volentieri fatto a meno di tutti questi “casini vichinghi” (von Trier 1999, 120).

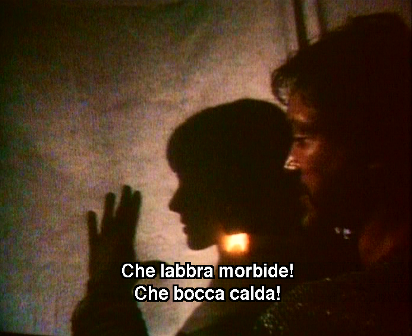

Se lo sfondo epico nazional-popolare sembra non corrispondere alla reali intenzioni dell’autore, l’impronta del puro cinema vontrieriano va ricercata nella capacità di astrazione spazio-temporale del mito, per cui ciò che conta è la frizione dei corpi dentro le linee dell’immagine. Un primo esempio è offerto dalla sequenza della mancata prima notte di nozze fra Giasone e Glauce, ambientata nella chiusa intimità di una tenda, soluzione in verità provvisoria ma senza dubbio efficace.

La sinuosa trasparenza del tessuto, su cui vengono proiettate le ombre dei corpi dei due sposi, contribuisce a imprimere all’episodio un effetto di decadente sensualità; il gioco della seduzione è affidato a un acceso voyeurismo che coinvolge attori e spettatore in un’intensa spirale di sguardi e desiderio. Altrettanto intenso risulta il secondo incontro fra Medea e Giasone, ambientato, invece, in uno straordinario plen air dalle tinte fortemente estetizzanti (l’erba è blu, il cielo è verde), attraverso cui il regista visualizza l’astrazione memoriale di un impossibile ritorno di fiamma.

Immersi in un paesaggio metafisico, i due personaggi prima restano assorti dentro quadri di soffocante bellezza (in cui la distanza degli sguardi fuori campo contrasta con la reciprocità del desiderio), poi lentamente si accarezzano, fino a baciarsi con ritrovata tenerezza. L’emozione di un rinnovato contatto fisico viene presto bruciata dalla violenza sprezzante di Giasone, ma il cinema iperrealistico di Lars von Trier ci ha comunque regalato istanti di puro godimento visivo.

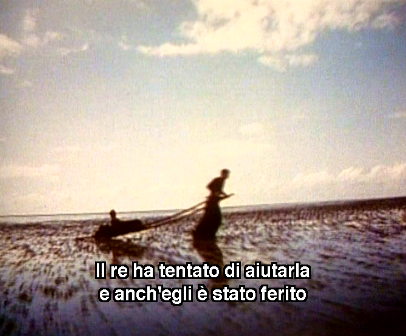

L’oltranza stilistica del film culmina nell’estenuante sequenza dell’infanticidio, in cui la ferocia del mito si salda ad una sublime vocazione sacrificale. La cornice di questo atroce rito di morte è un Golgota assolato e solitario, verso il quale Medea trascina i corpi innocenti dei figli per compiere il gesto estremo.

La meta ultima di questo insano cammino è un albero a forma di croce, perentorio indizio di uno sguardo e di un destino fuori dalla storia. Medea appare determinata, ma la macchina da presa coglie momenti di umano smarrimento e così l’attesa della morte diventa quasi insopportabile.

L’indugio viene rotto soltanto dalla profetica rivelazione del figlio maggiore (“Io so quello che deve accadere”), che aiuta la madre nella messa a morte del fratellino e poi si impicca.

La lentezza impressionante dell’azione non fa che prolungare l’agonia dello spettatore, coinvolto in un gioco al massacro scellerato eppure tenerissimo. Più dell’orrore è la pietà del figlio verso la madre a sorprendere, come pure lo strazio con cui questa contempla il cadavere penzolante del bambino più piccolo: non c’è compiacimento nella violenza, ma solo la disperata obbedienza a una fine già scritta. Questa coraggiosa infrazione alla fabula mitologica assegna all’intera sequenza il crisma sacrificale, anche se occorrerà attendere le strazianti avventure di Bess perché il cinema di von Trier conosca il miracolo della redenzione.

Intanto il destino della Medea di von Trier resta inscritto nell’acqua, concreto elemento del crimine e insieme splendida metafora esistenziale. La persistenza visiva di pioggia, paludi e acquitrini spalanca sullo schermo le suggestioni di un universo amniotico, perdutamente instabile e vitale.

Forzando in modo sublime la consueta attribuzione a Giasone del dominio dell’acqua, von Trier fa di Medea una ribelle donna del mare, pronta ad assecondare i sussulti dell’oceano e a perdersi nei suoi abissi. Complice la generosa ospitalità di Egeo, infatti, la madre assassina abbandonerà le sponde uggiose di questa Corinto del Nord a bordo di una nave, mentre Giasone soccomberà simbolicamente, annegando in un mare di erba scura.

Nell’ultima immagine che la ritrae vediamo Medea in primo piano, con i capelli finalmente sciolti al vento, il volto contratto da una smorfia di dolore, forse addirittura da una lacrima. C’è da scommettere che le turbate angosce di Antichrist, l’ossessiva indagine sulla duplice e diabolica natura del femminile derivino da questo lontano film per la televisione: e allora anche per Medea valgono le note e i versi di Handel su cui si apre l’ultima fatica del provocatorio Lars: “Lascia ch’io pianga / mia cruda sorte / e che sospiri la libertà”.

Riferimenti bibliografici

- A.A.VV., 1979

AA.VV., Le cinema danois, Paris 1979. - AA.VV., 1987

AA.VV., Il cinema di Dreyer, a c. di A. Martini, Venezia 1987. - AA.VV., 1993

AA.VV., Dansk film. Dieci anni di cinema danese, a cura di F. Bono, Roma 1993. - AA.VV., 1997

AA.VV., Il mito classico e il cinema, Genova 1997. - AA.VV., 1997

AA.VV., La paura mangia l’anima. Il cinema di von Trier, a c. di L. Mandrini e A. Scandola, Verona 1997. - AA.VV., 1999

AA.VV., Lars von Trier, il cinema reinventato, a c. di P. Giroldini, Parma 1999. - AA.VV., 1999

AA.VV., Il dogma della libertà. Conversazioni con Lars von Trier, Palermo 1999. - Dreyer, 1986

C.Th. Dreyer, Jésus de Nazareth-Médée, Paris 1986. - Drouzy, 1986

M. Drouzy, Une mère en furie, in C.Th. Dreyer, Jésus de Nazareth-Médée, Paris 1986. - Carrara, 1999

G. Carrara, Medea e la tragedia di avere un destino, in AA.VV., Il dogma della libertà. Conversazioni con Lars von Trier, cit. - Faccioli, 1997

A. Faccioli, Da Dreyer a von Trier. L’estremo orizzonte della tragedia, in AV.VV., La paura mangia l’anima. Il cinema di von Trier, cit. - Fusillo, 2007

M. Fusillo, La Grecia secondo Pasolini. Mito e cinema, Roma 2007. - Fusillo, 2009

M. Fusillo, La barbarie di Medea: itinerari novecenteschi di un mito. - Lapini, 2005

W. Lapini, Un epitalamio per Glauce nella Medea di Dreyer. - Liggeri, 1999

D. Liggeri, Gli elementi del genio. Le magnifiche ossessioni del cinema di Lars von Trier, in AA.VV., Lars von Trier, il cinema reinventato, cit. - Lucantonio, 1998

G. Lucantonio (a cura di), Lars von Trier, Roma 1998. - McKinnon, 1986

K. McKinnon, Greek Tragedy into Film, London-Sidney 1986. - Rubino, Degregori, 2001

M. Rubino, C. Degregori, Medea contemporanea (Lars von Trier, Christa Wolf, scrittori balcanici), Genova 2001. - Thesson, 1987

C. Thesson, Sotto la parola, lo sguardo, in AA.VV., Il cinema di Dreyer, cit. - Tone, 1978

P.G. Tone, Carl Th. Dreyer, Firenze, 1978. - von Trier, 199

L. Von Trier, Il cinema come dogma. Conversazioni con Stig Björkman, Milano 1999.

English abstract

Lars von Trier’s medea is part of the successful line of filmic adaptations of Euripides’ myth, and it is one of the best outcomes of these transcripts. Danish director decided to set on the screen the script by Carl Theodor Dreyer (unfortunately never put on stage), to which the movie stays substantially true. This essay considers the structure and intentions of Dreyer's script, which shows a portrait of a headstrong and determined character, far from the barbaric fury of the Greek myth. Lars von Trier plunges Dreyer's rebelMedea in a wet and foggy setting, heavily stylized thanks to an outstanding photography. By performing the tragedy of this betrayed woman, Von Trier later succeded in developing the characters of the heroines of his following masterpieces.

keywords | Lars von Trier; Carl Theodor Dreyer; Medea; Myth.

Per citare questo articolo / To cite this article: S. Rimini, Tragedia di una “femme revoltée”. La Medea cinematografica di Lars von Trier (e Carl Theodor Dreyer), “La Rivista di Engramma” n. 79, aprile 2010, pp. 31-46 | PDF