Architettura iconica

La porta San Pietro a Perugia di Agostino di Duccio*

Daniele Pisani

English Abstract

Nel corso del Quattrocento, Perugia è cinta da due cerchie murarie concentriche, una antica e una medievale, quest’ultima in massima parte realizzata tra XIII e XIV secolo per cingere l’edificato sviluppatosi extra moenia in seguito all’anno 1000. In un tratto della cinta medievale si apre una porta a due fornici forse un tempo affiancata da torri, la porta alle Due Porte. A partire dal quarto decennio del Quattrocento, la porta alle Due Porte inizia a venire sottoposta a trasformazioni. Nel 1458, a progettare la costruzione della nuova porta “prope et extra duas portas”, ossia a realizzare una seconda porta che insieme alla prima venga a formare un cavedio, viene chiamato il principale architetto perugino dell’epoca, Bartolomeo Mattioli; alla sua morte, nel 1472, l’incarico di proseguire i lavori intrapresi viene assegnato ad Agostino di Duccio, che a Perugia aveva già operato tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta, realizzando tra l’altro l’oratorio di San Bernardino, e che a partire da quel momento si era imposto sulla scena locale come la figura preminente. Pur lasciando l’opera incompiuta, Agostino configurerà la porta “prope et extra duas portas” come la prima porta del Quattrocento italiano a essere realizzata nelle forme di un arco di trionfo all’antica.

Nella misura in cui appartiene a una delle due cerchie murarie della città, la porta San Pietro – così verrà chiamata la porta alle Due Porte una volta subìta la riconfigurazione quattrocentesca – appartiene al sistema difensivo perugino. In linea di principio, in quanto porta urbica, oltre che la regolamentazione quotidiana dell’accesso alla città, essa deve garantire l’incolumità dei cittadini in caso di attacco nemico. Sull’impenetrabilità della cinta muraria, del resto, si fonda l’esistenza della città tanto effettivamente quanto simbolicamente – "urbs ipsa moenia sunt", affermava Isidoro di Siviglia (Etymologiae, XV, 2); e dal momento che della cerchia muraria la porta tende a costituire il punto debole, particolare cura deve essere riposta nella sua progettazione. Nella formella di Adamo ed Eva cacciati dal Paradiso realizzata da Lorenzo Ghiberti nella Porta del Paradiso del Battistero fiorentino, la cacciata stessa è rappresentata come un’espulsione al di fuori di una cinta urbana, contratta in una porta: il paradiso è dentro. In quanto emergenza all’interno di un elemento qualificante dell’identità cittadina quale la cinta muraria, la porta possiede pertanto una fortissima carica simbolica, di cui la progettazione non può non risentire. Non sempre l’efficienza della porta dal punto di visto difensivo e la sua rilevanza simbolica vanno, però, di pari passo. E se a costituire la conditio sine qua non di una porta urbica è l’efficacia difensiva, l’interpretazione della porta San Pietro pone problemi non trascurabili.

Gli interventi quattrocenteschi alla porta alle Due Porte sono mossi da ragioni completamente diverse da quelle che, un paio di secoli prima, avevano condotto all’erezione della cerchia muraria medievale e alla realizzazione della vecchia porta alle Due Porte. Allora si trattava di espandere la superficie della città e di dotare anche i sobborghi di un’adeguata struttura difensiva; ora, invece, nessun ampliamento della città viene compiuto, e non vi è alcun elemento che induca a porre in relazione il rifacimento della porta con l’acquisita consapevolezza di una sua inadeguatezza dal punto di vista difensivo. Nel 1464, in occasione della proroga a un ufficiale dell’incarico “ad perficiendum opus Duarum Portarum”, si afferma che “dictum opus fuerit inceptum et eius principium appareat pulcerimum et honorabile”. Nel 1468, nell’atto di convogliare maggiori fondi all’opera, per portarla finalmente a termine, non solo si ribadisce che si tratta di un “pulcrum et ornatum opus”, ma soprattutto che va ultimato “in ornamentum civitatis”. Alcune indicazioni più estese si trovano espresse, in occasione di un ulteriore stanziamento di fondi – nel 1473 – per il completamento dei lavori intrapresi, allorché si afferma che la porta va ultimata “non solum ad quietum et tranquillum regimen sed etiam ad ornamentum et decorem pariterque ad tutelam et incolumitatem civitatis”; che va conclusa “non solum ad ornamentum et decorem, sed etiam ad maximam tutelam et defensionem civitatis hostile et bellico tempore”. La portata di tali formule non va sopravvalutata, dal momento che sono ricalcate su topoi, di rito nei documenti ufficiali. Non per questo, si possono accantonare alcune indicazioni. Il meno che si possa dire è che emerge un’intenzionale compresenza di fattori e di piani; in particolare, sembrano coesistere tre ordini di finalità: la magnificenza (“ad ornamentum et decorem”), la regolamentazione quotidiana degli accessi (“ad quietum et tranquillum regimen”) e la difesa (“ad tutelam et incolumitatem civitatis”; “ad maximam tutelam et defensionem civitatis hostile et bellico tempore”).

Se la trasformazione della vecchia porta medievale in una porta a cavedio, compiuta a metà secolo, può ancora essere intesa come un tentativo di migliorarne il funzionamento, nel contratto stipulato da Agostino il 17 maggio 1473, di preoccupazioni difensive vi è però a malapena traccia. A profilarsi tra le righe è una decisa preponderanza dell’interesse per la facies rappresentativa della porta. A porre ancor più prepotentemente al centro la preoccupazione per la magnificenza del manufatto è il contratto del 17 aprile 1475, non a caso subentrato al primo in seguito al “parere de più citadini”, secondo cui “per magnificentia de la cità et del dicto laurio et ancho per bellezza et bontà se debbia mutare desegno et proposito”. A partire da questo momento, i documenti non fanno più riferimento alcuno a questioni difensive; la porta viene definita “perpulcrum et pulcerimum laborerium et muralium”, e – malgrado venga approntata la fessura per lo scorrimento della saracinesca – le modanature della cornice sembrano interessare assai più che, ad esempio, le feritoie, a cui non si fa mai cenno (e che non verranno mai realizzate); nessuna scarpata viene, a quanto pare, prevista, né tanto meno realizzata; il sempre più massiccio impiego delle nuove armi da fuoco non sembra esercitare alcun condizionamento. Il maestro, Agostino di Duccio (come già, prima di lui, Bartolomeo Mattioli), non possiede d’altro canto la minima esperienza nell’ambito dell’architettura militare; e Polidoro di Stefano, che invece nell’ambito dell’architettura militare qualche esperienza la sta compiendo, gli viene affiancato – e con ruolo subordinato – proprio quando il progetto compie la svolta verso un’ostentata magnificenza.

Eppure, alla cinta medievale in cui si apre la porta San Pietro, e quindi alla porta stessa, nel XV e nel XVI secolo è assegnato un preciso ruolo nella difesa della città nel corso degli assedi da parte delle truppe nemiche. La cinta medievale, certo, non si pone come un ostacolo insormontabile, ma come una prima barriera; tra la cerchia medievale e quella antica la difesa prosegue per le vie; la prima cinta sembra più che altro svolgere la funzione di rendere arduo l’accesso alla seconda, facilitandone così la difesa: più che una barriera ermetica, è una sorta di ‘frangiflutti’, volto ad attenuare l’altrimenti insostenibile impeto dell’assalto. Qualora parte dei borghi sia presa, la difesa arretra sino ad attestarsi in corrispondenza delle inespugnabili mura antiche. Oltre che dalla particolare topografia del sito su cui sorge, la sicurezza di Perugia (nel Quattrocento e non solo) è pertanto garantita da un sistema difensivo in cui le due cinte murarie si integrano, è sul murus tibertinorum che si fa in ultima istanza affidamento, ma risulta imprescindibile anche il ruolo svolto dalle mura medievali. Ne consegue che persino un’emergenza monumentale come la porta San Pietro non può risultare del tutto aliena da preoccupazioni di ordine difensivo.

Non di rado coinvolta in conflitti bellici, tuttavia, la porta alle Due Porte, poi San Pietro, risulta in grado di opporre loro una scarsa resistenza. Questo solo fatto induce a domandarsi se e come le preoccupazioni difensive siano effettivamente state decisive nel determinarne le forme, quali altre preoccupazioni siano intervenute e in che modo le une e le altre si siano intrecciate nel processo di monumentalizzazione a cui viene progressivamente sottoposto il manufatto.

Negli anni in cui Agostino di Duccio viene chiamato a riadattare la porta alle Due Porte, è in atto in tutta Italia un rapido processo di aggiornamento dei sistemi difensivi, in risposta al coevo sviluppo delle armi da fuoco, all’enorme crescita della loro efficacia e al loro impiego massiccio. A giudizio di Francesco di Giorgio Martini, “si può dire con verità che el non sia rocca alcuna o fortezza che per via di bombarde [...] non si possi espugnare e debellare”, dal momento che “li moderni ultimamente hanno trovato uno instrumento di tanta violenzia, che contro a quello non vale gagliardia, non armi, non scudi, non fortezza di muri, perochè con quello ogni grossa torre in piccolo tempo è necessario si consumi”. Efficaci trasformazioni dei sistemi difensivi avvengono a partire dalla metà del secolo. Negli anni settanta, mentre Agostino sta realizzando la porta perugina, a poche decine di chilometri proprio Francesco di Giorgio è impegnato nel più avanzato tentativo di quegli anni di ripensare l’architettura militare alla luce delle armi da fuoco. Eppure, a Perugia il processo di trasformazione degli apparati difensivi compiuto nella cosiddetta ‘fase di transizione’ non sembra avvertibile. Le mura e le porte perugine nulla paiono recepire dei repentini mutamenti in corso. Per almeno tutto il XV secolo, nessuna delle due cinte viene adeguata rispetto a tali mutamenti, nemmeno dopo che, con la calata delle truppe francesi nel 1494, il mutamento intervenuto nella condotta della guerra risulta palpabile e generalizzato. Quel che si riscontra, a Perugia come altrove, è anzi la forte inerzia delle tradizionali tecniche difensive, la tendenza ad affidarsi a soluzioni ben sperimentate, ma ormai superate. A tale riguardo, la porta San Pietro non costituisce un’eccezione; e sarebbe fuori luogo pretendere da una porta dallo spiccato ruolo monumentale un’efficacia difensiva che non possiede l’intera cerchia muraria, ormai tutt’altro che ermetica.

Il fatto che la porta sia periodicamente sottoposta ad assedi induce tuttavia a procedere con estrema cautela. Occorre, in particolare, interrogarsi sulla caratterizzazione della porta come un unicum all’interno della cinta muraria medievale: è, ad esempio, la sola in travertino, e in quanto tale rimanda al murus tibertinorum antico (e alle sue porte), con tutto il prestigio che esso detiene e il sostrato simbolico che lo permea, sia in quanto emblema civico che in quanto grande manufatto antico ex quadrato lapide; al tempo stesso, la porta viene munita di elementi caratteristici del repertorio militare, oltre che di quello civico: i merli e i beccatelli nel primo contratto, il bugnato e gli scudi – lo si vedrà – nell’edificio realizzato.

Per comprendere la portata di una tale forma di munizione, di cui la porta viene dotata, occorre in primo luogo sforzarsi di operare uno straniamento rispetto alla griglia categoriale in virtù della quale si tende a concepire come dicotomico il rapporto tra efficacia in termini militari e connotazione in senso estetico. Se nel Perugino del secondo Quattrocento non si riscontra una pronta accoglienza delle innovazioni in corso, non si può nemmeno parlare di un loro – peraltro impossibile – rifiuto. Si constata, piuttosto, la compresenza di strumenti e comportamenti corrispondenti a quelle che, nelle storie delle tecniche militari, vengono considerate epoche diverse: nella stessa pagina della Cronaca del Matarazzo in cui si fa riferimento all’impiego di bombarde e di "artigliaria", e in cui si parla "di tagliate, di bastione, di revelino e di terra pieni su cui l’artigliaria non li faceva noia alcuna," si descrive pure la ferma forza e virtù del magnifico Astorre, il quale, nobile prode a cavallo, "lavava li homine de sella nette cum sua lanza". In termini ancora più generali, per i sistemi difensivi perugini vale quello che – nel quadro della quattrocentesca arte della guerra – vale per le bombarde: armi, certo, ma ancora prodotti di una cultura che non sa non pensarle come oggetti anche belli. Sarebbe pertanto anacronistico voler divaricare e vedere come antinomiche esigenze – quelle estetiche e quelle militari – che tali sono soltanto ai nostri occhi; ci si spiega così come mai, nel rammentare l’irrefrenabile avanzata delle truppe francesi nel 1494, dotate come sono di "artigliarie" micidiali, Pompeo Pellini non riesca a nascondere una palese ammirazione dal punto di vista estetico nei confronti di queste ultime ("così belle", addirittura, le qualifica).

Del resto, è sintomatica la frequenza con cui – si tratta di un topos – il bello compare nella letteratura quattrocentesca in associazione a ciò che è "anco, ma al contempo, utile". L’associazione è ricorrente proprio a proposito delle mura e delle porte urbane, e più in generale degli apparati difensivi: Guarino da Verona aveva definito la propria città natale “cinta – come da una corona – di mura turrite non solo per la sua protezione, ma anche per il suo decoro”; Lorenzo il Magnifico farà realizzare la fortezza di Poggio Imperiale, nelle parole di Giorgio Vasari, “per utilità pubblica ed ornamento dello stato”. È nelle mura e nelle porte che, anzi, bello e utile si rivelano esemplarmente intrecciati. Nel suo elogio delle principali imprese architettonico-urbanistiche di Nicolò V, mentre rivendica l’importanza del restauro e della ricostruzione della cinta romana e, più in generale, sottolinea la monumentalità e il carattere rappresentativo delle opere militari, Giannozzo Manetti sottolinea così pure l’efficacia difensiva di buona parte dei più magnificenti interventi del pontefice: tutto il Vaticano, afferma, è cinto da mura, difese da torri, in cui non manca una porta, affiancata da torri, cum fornice triumphali; gli stessi campanili della basilica di san Pietro sono “due torri rivestite di marmo d’ottima qualità, che servivano contemporaneamente per la difesa della basilica e per il suono delle campane”. Persino la realizzazione a partire dai primi anni ottanta delle mura aragonesi di Napoli, motivata da ragioni difensive, culmina in un’opera come Porta Capuana.

È soltanto collocando la porta San Pietro all’interno di tale quadro che ci si può approssimare all’intelligenza delle sue forme. In quanto porta urbana è investita di preoccupazioni di natura militare, che – ed è questo il punto – passano in secondo piano per il predominare di una volontà rappresentativa che tende a provocare la trasposizione delle esigenze di natura prettamente tecnica su di un piano altro – su di un piano iconico ed emblematico, in cui è contemplata, al limite estremo, l’attribuzione alle mura e alle porte di una funzione apotropaica. Lo stesso Alberti prescrive che “l’aspetto esterno delle mura sia tale da spaventare il nemico (horreat hostis) e farlo allontanare scoraggiato” (De re aed., VII, 2).

La trasformazione della vecchia porta alle due Porte – a partire dal momento in cui l’incarico viene assegnato a maestri alle prime armi nell’ambito dell’architettura militare, come Bartolomeo Mattioli e Agostino di Duccio, o comunque non specializzati e in ruolo subordinato, come Polidoro di Stefano – costituisce pertanto il caso paradigmatico di un processo tale per cui, mentre divengono obsoleti e inadeguati, i tradizionali sistemi difensivi assumono una facies rappresentativa in qualche misura cortese. Non per questo la realtà manca di far capolino: per quanto concepita come un accesso monumentale alla città di Perugia, la porta San Pietro è continuamente sottoposta a tumulti e assalti e costretta a fare da scenario a scaramucce.

Non stupisce, pertanto, di essere stati costretti a constatare come la porta San Pietro non sia in toto priva di un effettivo ruolo difensivo – anzi almeno in parte inevitabilmente contemplato; occorre a questo punto prendere atto del fatto che l’efficacia difensiva della porta è questione di ornamento piuttosto che frutto di studi sulla balistica; che, in definitiva, la porta declina il proprio ruolo difensivo enunciandolo piuttosto che praticandolo. La pregnanza iconica della porta viene a includerne, e a surrogarne, l’efficacia difensiva: ed è proprio così che si giustifica l’altrimenti inspiegabile concomitanza di (almeno elementari) preoccupazioni difensive e di una soluzione che pare non tenerne in alcun modo conto. A tale riguardo, non è certo un caso che nel rilievo del manufatto compiuto nel 1596 da Silvio Mariani, mentre la vecchia fabbrica della porta alle Due Porte viene denominata "porta", quella nuova sia designata come "arco": è infatti innegabile che, per dirla con Baldassarre Orsini, “l’opera accusi piuttosto un arco trionfale, che una porta di Città”. Nella misura in cui viene accentuata la monumentalità del manufatto, esso viene infatti connotato in termini propriamente trionfali (sull'arco trionfale romano si rimanda al tema di ricerca Arco onorario romano e al numero 66 settembre-ottobre 2008 di Engramma).

Per cogliere la ragione e le implicazioni della connotazione trionfale palesata dalla porta, occorre però aprire un inciso, e volgere lo sguardo sull’attività pregressa di Agostino di Duccio – e, in particolare, su quella riminese. Intorno alle metà del Quattrocento erano stati compiuti tre tentativi di ricostruzione filologica del trionfo antico da parte di umanisti che in tal modo si erano dedicati, per dirla con Antonio Pinelli, a “una vera e propria filologia del trionfo”. Di particolare rilievo ai nostri fini, piuttosto che la Roma triumphans di Biondo Flavio (1457-59) o il perduto De dignitatibus romanorum, triumpho et rebus bellicis di Giovanni Marcanova (ante 1465), è il De re militari di Roberto Valturio, il cui dodicesimo libro, scritto tra il 1453 e il 1456, è interamente dedicato al trionfo.

Una peculiarità della ricostruzione filologica del trionfo antico compiuta da Valturio è che essa avviene nel contesto di una corte, quella riminese, che al trionfo affida in misura cospicua la propria auto-rappresentazione. La produzione culturale della corte malatestiana proprio sull’esaltazione di Sigismondo in quanto trionfatore s’imperniava tutta: ne sono testimonianza i principali frutti di questa stagione, dall’albertiano Tempio Malatestiano alla Hesperis di Basinio. Il primo grande ciclo scultoreo realizzato da Agostino di Duccio – l’apparato scultoreo per l’interno del Tempio riminese – non è, del resto, da meno, tutto costellato com’è da segni e da immagini desunte da un repertorio smaccatamente trionfale, dai tondi con i ritratti di Sigismondo laureato ai rilievi sul fronte dell’arca degli Antenati, nella “capella de li martori” e, in particolare, al notevole rilievo a stiacciato con il Trionfo di Scipione o di Sigismondo. Opera certa di Agostino, forte indiziato come suggeritore del progetto iconografico dell’arca è proprio Roberto Valturio.

Al centro della scena è un carro colossale – trainato da quattro cavalli presumibilmente bianchi – su cui è assiso un personaggio in trono. Al di sotto della toga palmata che questi indossa si riconosce un’armatura; il capo è inghirlandato; nella mano destra, la figura ostenta lo scipio eburneus, con la sinistra impugna un ramo; ai piedi del carro procede il corteo dei vinti. Si tratta della rappresentazione di un trionfo all’antica, che il trionfatore sia Scipione l’Africano o Sigismondo.

I rilievi, si è detto, sono opera di Agostino di Duccio, autore così di una delle massime rappresentazioni figurative di un trionfo intorno alla metà del secolo. Coerentemente con le indicazioni di Valturio (“[adventus] erat fiebatque non nisi per portam sive viam triumphalem iuxta Vaticanum, quae ab eo quod per illam semper triumphorum pompa ducebatur nomen accepit...”), l’intera scena è inquadrata da un arco di trionfo: come nei rilievi dell’arco di Tito o nel trionfo di Marco Aurelio oggi presso il Museo dei Conservatori, il carro è raffigurato nell’atto di varcare l’arco. Il trionfo non è però visto – come, ad esempio, nei precedenti rilievi romani, nel fregio dell’arco del Castel Nuovo o nei Trionfi di Cesare di Mantegna – di lato, ma al tempo stesso frontalmente (l’arco) e diagonalmente (il carro e il corteo). A esser in tal modo privilegiata è la rappresentazione dell’incedere del corteo attraverso l’arco, del passaggio sotto al manufatto architettonico che – imponendosi come uno dei poli della raffigurazione – qualifica il corteo come propriamente trionfale. Trionfo e arco sono reciprocamente interrelati – costituiscono un binomio, a quanto pare, inscindibile.

Intorno al 1454, Agostino realizza il Trionfo di Scipione o di Sigismondo. A partire dall’estate del 1457 è attestato a Perugia, dove il primo di febbraio del 1459 deve assistere al solenne ingresso di Enea Silvio Piccolomini, papa Pio II. Nel corso di quello che viene considerato il più importante viaggio papale dell’intero Quattrocento, lungo la via per Mantova il pontefice fa tappa in buona parte dei principali centri dello Stato Pontificio e, quindi, in alcune città dell’Italia Settentrionale. Il 1 febbraio è la volta di Perugia, dove gli vengono tributati “tutti gli onori che la mente umana poteva immaginare”. Dal Diario di Antonio dei Veghi si può dedurre il percorso della processione all’interno della città. Nelle immediate vicinanze della cinta muraria, fa tappa presso la chiesa di San Costanzo e, varcata attraverso l’omonima porta una prima cerchia in mezzo alla folla festante, sosta presso il più importante organo religioso della città, il monastero di San Pietro. Qui si ristora – secondo un uso sospettamente prossimo a quello dei trionfatori antichi – e – il gesto è di prammatica – riceve da Priori e Camerlenghi le chiavi delle città, per restituirle prontamente. La dimensione rituale dei gesti è sin troppo evidente. Anche il tragitto della parte successiva dell’ingresso di Pio è ricostruibile: “veniva – narra ancora Antonio dei Veghi – il Santo Padre in una sedia ornata di un panno di broccato d’oro in cremesi, e lui vestito pontificialmente con il peviale di broccato cremisi, con la mitra in capo”, dirigendosi fino al palazzo dei Priori – ove il papa scende dal baldacchino, fatto a brandelli dalla folla festante – e al prospiciente duomo di San Lorenzo.

Dopo aver varcato la porta San Costanzo e aver sostato presso il monastero di San Pietro, il papa, cioè, attraversa un’ulteriore cinta muraria in corrispondenza proprio della porta alle Due Porte; prosegue poi lungo la via regale di San Pietro, lambisce la chiesa e il monastero di San Domenico e giunge alla cinta antica, che varca per porta Marzia o per porta Sant’Ercolano; s’inerpica infine verso la Platea Comunis, per concludervi degnamente la propria entrata – il tutto, all’interno di una città addobbata e festante. La porta alle Due Porte insiste sul percorso papale; non viene però nominata: è evidente che, agli occhi del cronista, non riveste un ruolo particolare. Si tratta semplicemente della porta, in quel momento in cantiere, da cui passa il papa giungendo da meridione.

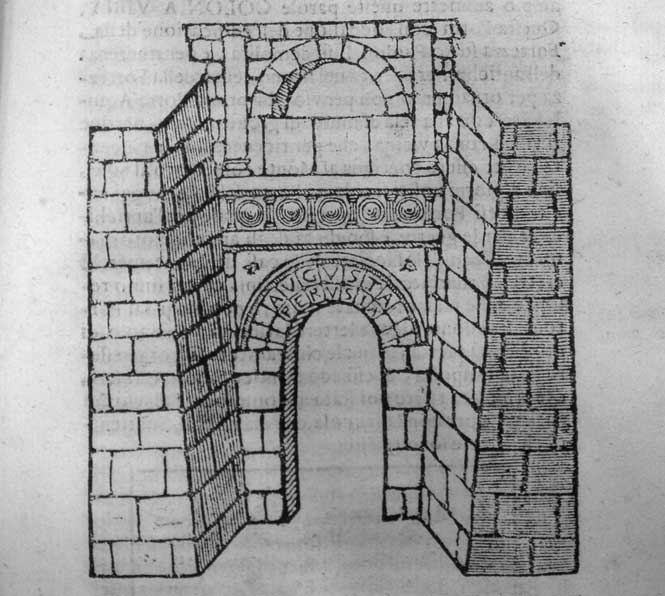

È soltanto con l’entrata di Giulio II, nei panni di novello Giulio Cesare, che si palesa il ruolo trionfale della porta San Pietro; che si ha per la prima volta notizia – è il 1506 – di un suo preciso ruolo all’interno del rituale processionale. L’ingressus del papa avviene infatti – così la testimonianza di Paride Grassi, primo cerimoniere del papa – “in porta, idest inter duas portas”. Tutta l’importanza della porta San Pietro nella facies triumphalis di Perugia si evince ancor più chiaramente dalle descrizioni degli ingressi successivi.

Di particolare rilevanza è il primo dei trionfi compiuti da Paolo III, nel settembre del 1535. Giunge a San Girolamo, dove gli vengono consegnate le chiavi della città, che accetta per subito restituirle; alcuni giovani, con le divise dei rispettivi rioni, gli erano andati incontro sino a Ponte San Giovanni. Pernotta presso il Monastero di San Pietro. Il giorno successivo, intenzionato a “fare il suo solenne ingresso in Città”, il papa viene accolto da una folla festante “alle due Porte”; e, narrerà Annibale Mariotti, proprio “giunto alle due Porte vestissi in Pontificale insieme coi Cardinali, e poi secondo il modo prescritto dal Cerimoniale Romano, fece l’entrata solenne, accompagnato altresì da tutte le Milizie in ordinanza”. Di ingresso in città, pertanto, si parla solo e soltanto nel momento in cui il papa compie il gesto, rituale, di varcare la porta San Pietro. È solo quando si trova al cospetto della porta che il papa fa gli ultimi, decisivi preparativi; quindi entra, ed è a partire da questo momento che è propriamente in città. Una serie di archi trionfali effimeri segna ulteriori gradi di penetrazione; ma il passaggio dal fuori al dentro è ormai stato compiuto. In qualche misura, all’ingresso compiuto da Paolo III nel settembre del 1535 sembra lecito attribuire un carattere esemplare. Il percorso del pontefice è il medesimo degli ingressi precedenti; ma se già da tempo la porta San Pietro “est principalior porta civitatis”, solo ora risulta perfettamente integrata in un percorso ‘canonico’. Nonostante sporadiche eccezioni, il percorso degli ingressi, pontifici ma non solo, rimarrà immutato sino a Ottocento inoltrato – dalla porta San Pietro sino al palazzo dei Priori e al duomo di San Lorenzo.

Quando Pio II entra a Perugia nel 1459, Agostino di Duccio – reduce dal cantiere malatestiano dove, a contatto tra gli altri con Roberto Valturio, aveva realizzato il Trionfo di Scipione o di Sigismondo – si trova, come si è detto, nel capoluogo umbro. Quattordici anni dopo, nel 1473, proprio a lui verrà assegnato l’incarico di portare a compimento la principale porta urbica della cerchia muraria medievale della città e, nello specifico, quella adibita agli ingressi trionfali (pontifici in particolare). E sarà proprio lui a caratterizzare quella che è a tutti gli effetti una porta di città in termini apertamente trionfali.

Ad accomunare alcune delle vette più avanzate della cultura quattrocentesca a topoi invalsi da secoli è la tendenziale indistinzione tra porta urbana e arco di trionfo. Uno dei fattori principali su cui essa si fonda è costituito dal ruolo di luogo di passaggio rituale e simbolico svolto dalla porta urbica: già il trionfo romano varcava la Porta Triumphalis, una porta sui generis ma che – pare – si apriva nell’effettiva cerchia muraria; innumerevoli sono quindi le raffigurazioni medievali in cui il corteo processionale è colto nel momento di entrare in città, ovviamente attraverso una porta, equivalente dell’arco nei trionfi antichi. Del resto, al vocabolo latino triumphus corrispondono le locuzioni "triumphans urbem inire", "triumphans urbem invehi", "triumphans in urbem redire" o "triumphans in urbem regredi", mentre la formula con cui il condottiero faceva richiesta del trionfo era "ut sibi triumphanti urbem inire liceret".

La coincidenza di arco e porta, particolarmente ricorrente nel corso del XV secolo, è esemplarmente attestata da un noto passo del De re aedificatoria: dalla constatazione che l’arco di trionfo romano è “veluti perpetuo patens porta”, Leon Battista Alberti deduce che “portae ornabuntur non secus atque arcus triumphorum” (De re aed., VIII, 6). Nella Roma instaurata di Biondo Flavio arco e porta sono talvolta identificati: e così, all’umanista forlivense capita di far riferimento al medesimo monumento antico chiamandolo indifferentemente arcus o porta. Non sorprende allora che, nel Trattato del Filarete, il Signore di Sforzinda voglia che nelle entrate “fussono fatte certe sue memorie scolpite di battaglie fatte da lui, e di vittorie avute, e di città ricoverate, e anche per forza prese”, e “intra l’altre cose ci si vede uno armato il quale è tenuto da due mani sospeso per li capelli da terra bene un braccio”, sul modello dichiarato dei grandi archi trionfali romani. La celebre rappresentazione di un corteo trionfale, contenuta nel manoscritto modenese degli Antiquitatum fragmenta del Marcanova, non è da meno: l’arco, antichizzante e qualificato come archus triumphalis, non si apre in una cinta muraria; ciò malgrado, quest’ultima è presente sullo sfondo, a pochi passi dall’arco. Arco e mura non vogliono saperne di separarsi.

In altri casi tra il tipo dell’arco e quello della porta, già di per sé almeno in parte sovrapponibili, è rilevabile il tentativo di compiere un’ibridazione. Di rilievo a tale riguardo sono le fabbriche rappresentate ai ff. 135r e 136r del codice Zichy, e in particolare l’arco trionfale a un fornice – con un ordine maggiore costituito da semicolonne scanalate e rudentate con capitelli compositi, e figure di Vittorie nei rispettivi pennacchi – al di sopra del quale si erge una torre coronata da beccatelli e merlatura; sulla destra dell’arco piega quella che viene chiaramente caratterizzata come una cerchia muraria urbana, coronata com’è da beccatelli e merlatura.

La commistione tra arco e porta è, pertanto, comune nella cultura quattrocentesca. A Rimini, d’altronde, Agostino ha avuto l’opportunità di riflettere su di un monumento esemplare a tale riguardo: la più celebrata antichità riminese, nonché uno dei modelli dell’albertiana facciata del Tempio Malatestiano, è infatti quell’arco di Augusto che, all’epoca, si presenta integrato nella cinta muraria riminese e impiegato quale porta urbica. Come tale, del resto, era sorto, per venire solo in epoca augustea – in concomitanza con la tendenza a una “monumentalizzazione degli ingressi” tale da rendere “spesso difficile la distinzione fra porte urbiche e archi onorari” – trasformato in arco, e imponendosi, “fuori di Roma, come l’esempio più precoce e compiuto della fusione fra il tema della porta urbica e quello dell’arcus triumphalis” (Pierre Gros). Così come trasformato nel clima della pax romana augustea, l’arco riminese risultava inadatto a svolgere un’efficace funzione difensiva; nei secoli successivi era allora stato sottoposto a numerosi rimaneggiamenti – ad esempio, era stato coronato da una merlatura – che almeno in parte, e senza scalfirne il ruolo emblematico, lo avevano reso di nuovo idoneo alla difesa. Come porta lo avrebbe qualificato Leonardo Bruni nella lettera inviata a Niccolò Niccoli il 20 febbraio 1409: pregato dall’amico di fornirgli ragguagli sui “notabilia, & praestantia antiquorum operum monumenta” della città, a tutti Bruni lo antepone, definendolo una “porta [...] sublimis ac magnifica lapide quadrato”.

Con l’incarico di completare la porta San Pietro, Agostino si trova così ad affrontare un tema che nell’arco riminese trova uno dei più calzanti precedenti antichi. Perugia non è d’altronde da meno, con le sue due notevoli porte etrusco-romane; e lo stesso si può dire della vicina Spello, con le porte Venere e Consolare. Per spiegare la connotazione trionfale della porta non basta, però, appurare l’esistenza di modelli antichi – non solo di archi ma pure di porte in forma di arco – noti ad Agostino. Quanto occorre comprendere è la ragione per cui, prima tra le porte urbiche del Quattrocento, proprio la porta San Pietro venga connotata in termini trionfali: comprendere come mai quella che costituisce la prima porta urbica del Rinascimento italiano in foggia di arco trionfale venga realizzata in una città che non spicca certo per la cultura trionfale – in una città, del resto, priva di un principe che nei panni di trionfatore o tramite l’immaginario trionfale abbia interesse a farsi rappresentare e celebrare. Nulla indica che la porta San Pietro celebri Braccio Baglioni, pseudo-signore perugino dell’epoca, un particolare pontefice o il papato. Occorre piuttosto prendere atto del fatto che essa costituisce un armamentario per possibili trionfi, una macchina intesa a celebrare non un preciso sovrano, ma una certa serie di figure (il pontefice in primis, ma eventualmente anche l’imperatore, sovrani, autorità varie) in una forma determinata, quella del trionfo – o, più esattamente, di una cerimonia processionale già medievale, l’entrata, ora però caratterizzata in termini antichizzanti.

Il maggiore indiziato quale responsabile per la connotazione trionfale della porta, ossia la committenza, viene così a trovarsi scagionato. Nei documenti relativi alla porta, del resto, a una connotazione della porta in termini trionfali non si fa mai nemmeno cenno. Una volta ammesso che il primato perugino di possedere la prima porta ad arco di trionfo del Quattrocento non è riconducibile alla committenza, proprio la mancanza di un preciso fruitore dell’apparato trionfale induce però a un sospetto: che a rivestire un ruolo attivo nella configurazione della porta come arco di trionfo sia Agostino di Duccio. Decisiva, nella sua formazione, va a tale riguardo considerata l’esperienza riminese, a contatto almeno con Valturio, al servizio di un signore che sul trionfo aveva costruito la propria auto-rappresentazione, impegnato in un’impresa architettonica in cui i motivi trionfali non si contavano, e autore – tra l’altro – nell’arca degli Antenati di una delle più paradigmatiche raffigurazioni di trionfo della metà del Quattrocento. La spiegazione più verosimile della connotazione della porta San Pietro in termini trionfali è che alle richieste da parte della committenza di realizzare una porta urbana di grande magnificenza sia Agostino a rispondere, con una soluzione del resto conforme rispetto alle richieste, traducendole in termini trionfali: chiamato a progettare una porta urbana, l’autore del Trionfo di Scipione o di Sigismondo la progetta come un arco di trionfo. Il primato cronologico della porta San Pietro si spiega così non come il frutto di un programma politico, ma come l’emergenza e la cristallizzazione di una convenzione figurativa riscontrabile nella coeva cultura italiana e in quella di Agostino in particolare.

Non è tuttavia senza conseguenze il fatto che la porta venga realizzata proprio in quella Perugia le cui strutture difensive, nel corso del Quattrocento, tendono sempre più a discostarsi dalle vette più avanzate della cultura italiana nel campo dell’architettura militare. A ricucire la crescente divaricazione tra le coeve tecniche militari e la configurazione della porta interviene almeno in parte la trasposizione della sua efficacia militare su di un piano iconico: la porta è in grado di opporsi soltanto a un tipo di conflitto bellico che, con la diffusione delle armi da fuoco, è in corso di sparizione. Ora, proprio la caratterizzazione del manufatto in termini trionfali, sistematicamente perseguita – come si vedrà – nelle forme del manufatto, non fa che tentare di attenuare la discrepanza tra l’immaginario trionfale e la Perugia del tempo proprio mettendo in un certo senso in scena un trionfo.

Le potenzialità della porta San Pietro restano, non a caso, lettera morta per alcuni decenni dopo la sua realizzazione. Essa costituisce un caso esemplare di discrepanza e al contempo di compromesso tra le aspirazioni di una cultura e le condizioni politiche contro cui esse si infrangono: una porta urbana in foggia di arco di trionfo a cui, a differenza che alle porte romane imperiali, non è davvero concesso di accantonare la funzione difensiva, per quanto poi questa venga a sua volta disattesa. E, se è vero che la porta verrà a lungo impiegata come arco, è pur vero che a entrarvi da trionfatori saranno – a partire da Giulio II e Paolo III – i futuri dominatori di Perugia.

Per comprendere come tale compromesso si realizzi, occorre finalmente scendere di scala nella lettura del manufatto e prenderne in considerazione l’impianto e alcuni dettagli. Il tratto più caratteristico dell’impianto della porta, in base a come avrebbe dovuto essere realizzata secondo il primo progetto del 1473, sono senza dubbio le torri che avrebbero dovuto affiancarne il fornice. La porta affiancata da torri, infatti, costituisce una soluzione ben radicata sia nella prassi costruttiva che nell’immaginario – una soluzione al contempo di provata efficacia e pregna di molteplici suggestioni: se consentono un’agevole difesa, le torri al tempo stesso rimandano a celebri modelli romani. Alberti descrive la porta affiancata da torri come una soluzione all’antica; le uniche porte urbiche raffigurate da Francesco di Giorgio nei suoi Trattati sono, a loro volta, affiancate da torri. Intorno a metà Quattrocento, la convinzione che la porta affiancata da torri sia una soluzione antica sembra pertanto risultare diffusa; tale d’altronde era l’arco del napoletano Castel Nuovo (Bartolomeo Facio parla a sua proposito di una “portam cum ingenti arcu triumphali ex marmore candidissimo”); tale, ossia una porta “cum fornice triumphali” tra “duae magnae turres”, avrebbe dovuto essere la porta d’accesso ai Palazzi Vaticani secondo Giannozzo Manetti; e tali saranno tanto la porta Capuana, ancora a Napoli, quanto la porta San Pietro che Alessandro VI farà erigere nella cerchia muraria vaticana.

Nel progetto realizzato, in base al contratto stipulato nel 1475, le torri vengono trasformate in avancorpi; caratterizzate in termini apertamente antichizzanti, si ergono a suoi elementi qualificanti; rivestiti come sono in travertino, inoltre, gli avancorpi offrono un esplicito rimando a una delle principali porte del murus tibertinorum perugino, l’arco di Augusto.

La coeva prassi costruttiva e difensiva della porta a due torri sembra convivere – di più: coincidere – con l’exemplum antico, quasi tra di essi non vi sia contraddizione alcuna. In tal modo, i messaggi emessi dal manufatto si intensificano e moltiplicano. Le due torri, che nei medesimi anni sono altrove piegate a esigenze difensive, nella porta perugina rivestono però un ruolo meramente emblematico: laddove dovrebbero essere collocate le bocche da fuoco in difesa della città, è disposta una superficie bugnata.

Dal canto suo, la persistenza del motivo delle torri aiuta a individuare un nucleo che rimane immutato nell’avvicendamento dei progetti e che non pare dettato soltanto dalla costrizione a stabilire compromessi con le preesistenze o dall’adozione di soluzioni obbligate. Nelle mani di Agostino, il motivo pare poi ammantarsi di un’aura fantastica, e tanto più fantastica quanto più memore di usi che affondano in un passato remoto. Almeno a parole, la porta perugina risulta ad esempio equiparabile alla leggendaria Porta Aurea di Bisanzio, al cui cospetto si era trovato qualche decennio prima Ciriaco d’Ancona – “vidit et insignem illam et regiam de marmore Portam Chryseam a divo Theodosio conditam duabus marmoreis turribus munitam” – o, ancora più a Oriente, della porta di Ishtar di Babilonia, grandioso scenario di cortei processionali in tempi immemorabili.

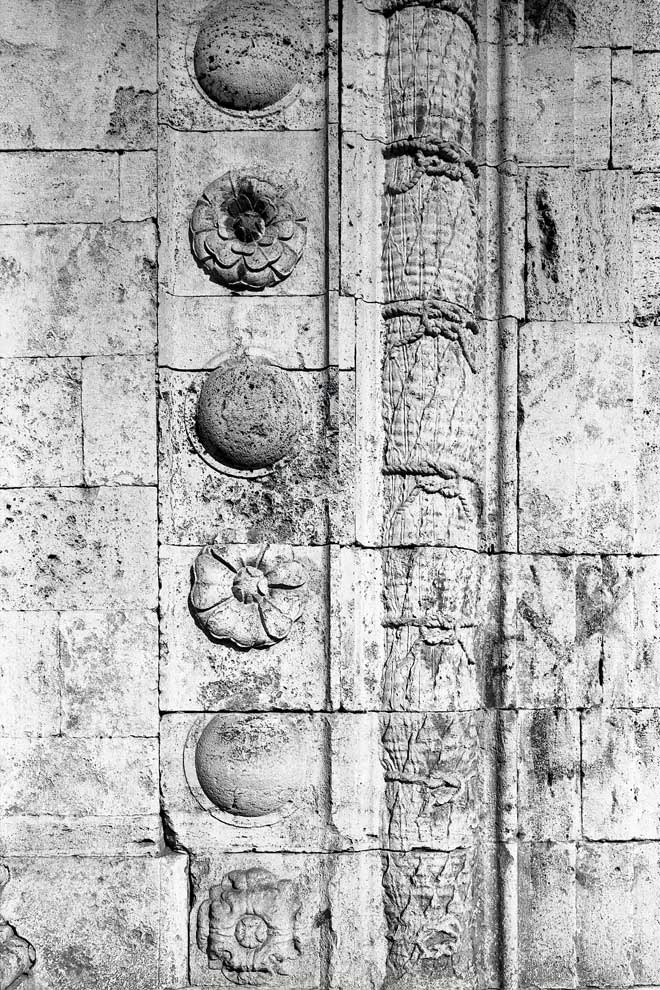

Se l’impianto a un fornice affiancato da torri ben rientra tra quanto, a metà Quattrocento, un architetto può ritenere all’antica, alcune delle soluzioni di dettaglio adottate paiono evocare un immaginario propriamente trionfale; non tanto i capitelli ‘di fantasia’, niente più che compatibili con l’ambizione a caratterizzare la porta in termini trionfali, quanto alcuni elementi più rivelatori, quali i risalti in corrispondenza dei piedritti della cornice a modiglioni, i tondi nei pennacchi e la “statua de marmo de grandezza quanto è la naturale” che Agostino, nel 1473, si impegna a collocare “in su la gocciola de l’arco”. Con ogni evidenza, Agostino intende qui una statua da porre sulla chiave dell’arco – motivo dalle numerose occorrenze quattrocentesche almeno potenzialmente note ad Agostino e soprattutto dai celeberrimi precedenti antichi (ad esempio negli archi romani di Settimio Severo, di Costantino e di Tito) e attestato tanto a Perugia (nella Porta Marzia, in corrispondenza della chiave del cui arco sbuca, dalla galleria, una figura a scala umana) quanto, a breve distanza, nella Porta Consolare a Spello (in corrispondenza del cui fornice centrale è tuttora issata una statua, affiancata da altre due). Agostino, in altri termini, fa di tutto per contrassegnare la porta San Pietro in termini trionfali. A ben vedere, tuttavia, il manufatto emette messaggi decisamente plurivoci. Ancora una volta, a risultare determinante è la lettura di alcune soluzioni di dettaglio. Alcune di esse s’impongono all’attenzione, se solo si stabilisce un confronto tra la porta e l’altra grande fabbrica a committenza pubblica in cantiere in città nell’ottavo decennio del Quattrocento, il palazzo del Capitano del Popolo. Nel XVI capitolo della Perugia Augusta, Cesare Crispolti lo descrive come “fabricato tutto nelle facciate di pietre teuertine riquadrate, con ornamento verso la cima di alcuni marmi rossi, & con corona di merli”, e con “due Griffoni di marmo” ai lati. Piuttosto che tentare di tratteggiare un quadro complessivo dell’edificio, Crispolti ne isola alcuni elementi di particolare rilevanza; offre in tal modo un ottimo spunto per cercare di individuare i segni impressi dalla committenza pubblica perugina.

Se si stabilisce il confronto su tale piano, emerge come buona parte degli elementi sopra riportati da Crispolti a proposito del palazzo del Capitano del Popolo – travertino, grifo, coronamento merlato – puntualmente ritornino (per lo meno per come avrebbe dovuto presentarsi in base ai contratti a nostra disposizione) nella porta San Pietro. E non solo: anche nell’edificio adibito a sede del potere comunale, il palazzo dei Priori. Se la porta urbica e il palazzo del Capitano del Popolo si presentano pertanto profondamente diversi – tanto nella funzione quanto nel linguaggio adottato e nella capacità di coniugarlo – pure condividono l’evidente esigenza, da parte della committenza, di farne i veicoli di una retorica civica incarnata ed esemplata dal palazzo comunale. Non a caso, anche nel contratto del 9 aprile 1473 per il Capitano del Popolo si richiede che “tutta la facciata verso Sopramuro sia de tevertino concio” ed è minuziosamente prescritto l’impiego di “doie griffone”, merli e “becchetelli”. Se nel contesto perugino la porta San Pietro costituisce un unicum quale porta urbica, con il palazzo del Capitano del Popolo condivide l’impiego di tutta una serie di motivi che, del carattere civico dell’intervento, costituiscono gli emblemi. La porta San Pietro rientra a pieno titolo all’interno di quella che si può considerare ‘architettura ufficiale’. E questo è tanto più vero se solo si considera che, ad accomunare i due edifici, vi sono alcune delle maestranze impiegate e dei sovraintendenti alle fabbriche. È d’altro canto innegabile come, al di là di tutte le affinità e del comune impiego di una serie di emblemi civici, tra il palazzo e la porta sussista un netto divario in quanto al linguaggio adottato. A fare in tal caso la differenza è la caratura dei maestri implicati. Due ulteriori rivestono un ruolo ancora più determinante. È il caso del motivo dello scudo e della rosa, attestato nella triplice cornice del fornice, e dal bugnato.

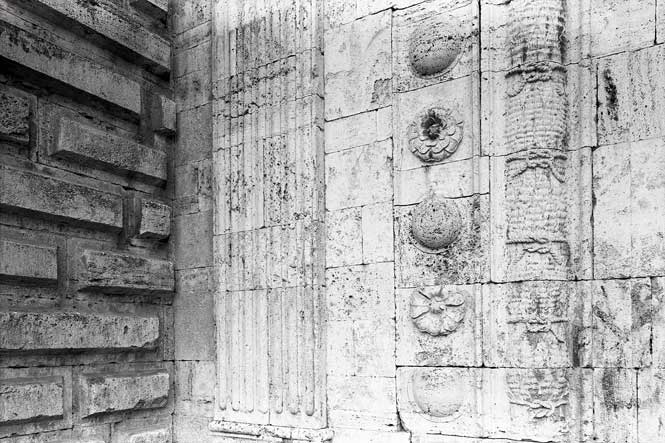

Insieme al leone e soprattutto al grifone, nel Perugino lo scudo costituisce uno dei principali motivi civici; non a caso si tratta di motivi tutti attestati nel palazzo dei Priori. È a partire da quest’ultimo, con il carattere esemplare che gli è immanente, che lo scudo verosimilmente migra in altre fabbriche perugine a committenza pubblica: nel palazzo del Capitano del Popolo e nella coeva porta San Pietro. Nel palazzo dei Priori il motivo dello scudo deve a sua volta essere stato tratto dall’arco di Augusto, in cui compariva nel fregio, alternato a lesene. Già nella sua ripresa nel palazzo dei Priori, lo scudo risulta estrapolato dal proprio contesto e impiegato come un motivo isolato, non più elemento sintattico, ma veicolo di un significato condiviso. Di particolare rilievo risultano, allora, le modalità con cui il motivo viene coniugato nella porta San Pietro così come nell’intradosso delle finestre binate del palazzo del Capitano del Popolo: riaffiora una sintassi che nel passaggio attraverso il palazzo dei Priori era andata perduta. Il motivo vi compare, infatti, in alternanza a quello della rosa.

Entrambi gli elementi – scudo e rosa – sono antichi e compaiono con particolare frequenza nelle antichità locali. La rosa alternata a un altro elemento, del resto, appartiene al novero dei motivi osservabili in antichi manufatti perugini. Già il fatto di alternare la rosa con un altro motivo, e di scegliere a questo fine lo scudo, connota pertanto il suo impiego nei termini di una ripresa di modelli antichi. Nell’adozione del motivo nella porta San Pietro, il motivo assume tuttavia una pregnanza peculiare. L’exemplum antico principe nel Perugino per quel che riguarda l’impiego dello scudo è costituito dall’arco di Augusto, che, in quanto principale porta urbica in forma di arco di trionfo esistente a Perugia, costituisce uno dei modelli per la porta San Pietro; per quest’ultima il motivo dello scudo si rivela dunque particolarmente appropriato, così da giustificare la sua sostituzione alla patera, spesso attestata nelle testimonianze antiche in alternanza alla rosa.

Un elemento che, nelle richieste, doveva verosimilmente costituire un mero emblema civico viene in tal modo – una volta ricondotto alla sua fonte antica così da riacquisire, almeno in parte, la sua logica sintattica – connotato in termini antichizzanti, senza con questo perdere il proprio ruolo emblematico. Semplicemente, l’impiego dello scudo rammemora la fonte antica da cui era stato tratto, ma che aveva obliato nel corso del tempo (sul tema, vedi il contributo di Filippo Cattapan in questo numero di "Engramma").

Dalla disponibilità di Agostino a costruire il proprio linguaggio a partire dall’antico locale si possono peraltro ricavare alcune indicazioni sulla sua concezione dell’antico. Tra quest’ultimo e la tradizione corrente egli sembra propenso a non riconoscere uno iato, né programmatico né insanabile, e sembra anzi tendere un ponte. Sua aspirazione sembra, in altri termini, quella di adottare soluzioni tali per cui tra antico e tradizione sia possibile non scegliere – in cui essi non si escludano a vicenda. Vale anche per alcuni elementi decorativi, pertanto, quel che si è visto valere per la soluzione, al tempo stesso antica e tradizionale, della porta affiancata da torri.

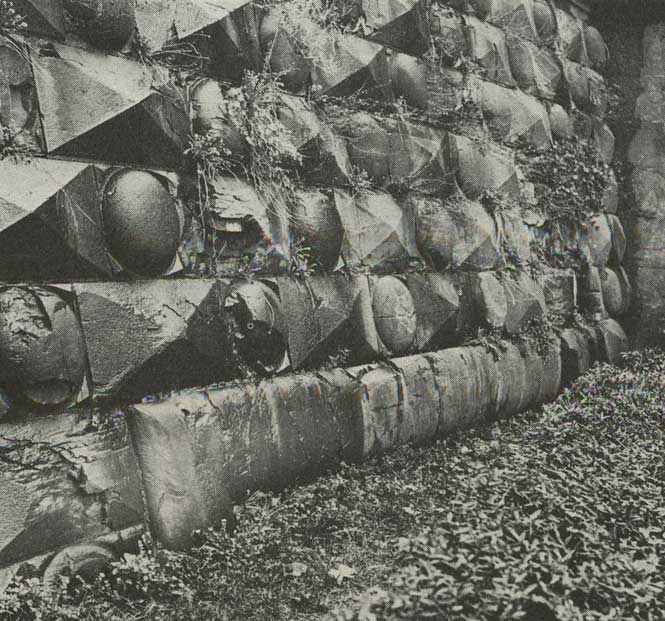

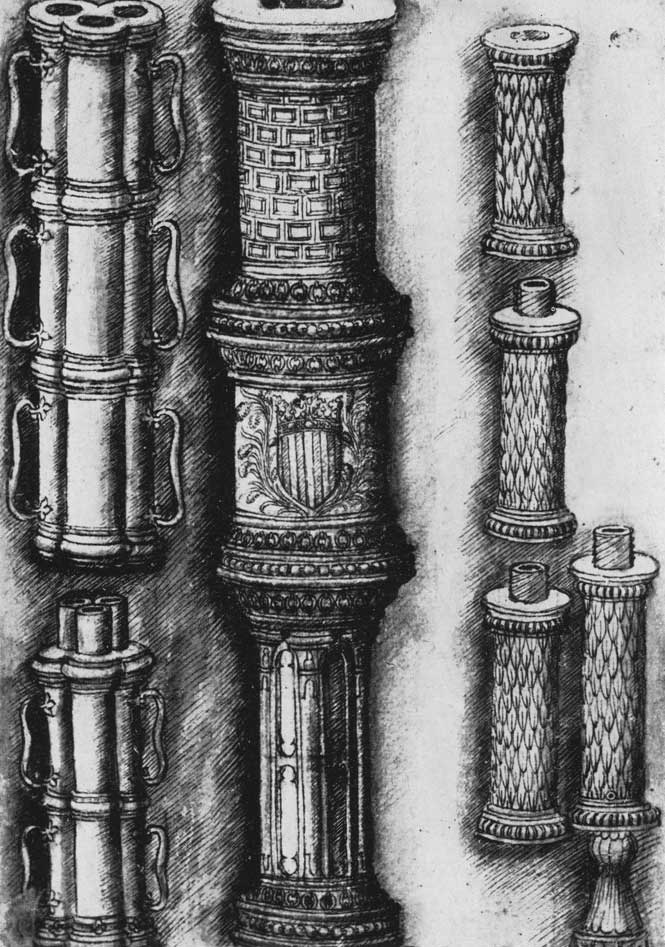

L’altro elemento qualificante della porta San Pietro consiste nel bugnato che caratterizza sia i fronti che i prospetti sul fornice degli avancorpi. Tanto è difficile indicarne la fonte e comprendere l’intenzione del suo impiego, quanto lo è rispondere della sua disposizione all’interno della fabbrica. Le bozze della porta San Pietro sono perfettamente piane. Ogni bozza corrisponde a un concio, dal cui bordo è però assai distanziata; i corsi tra una bozza e l’altra, pertanto, occupano una superficie assai vasta, senza paragoni nell’architettura antica; e l’impressione di distanza tra una bozza e l’altra risulta ulteriormente accentuata dalla strombatura delle facce laterali delle bozze. Con un anacronismo, si può definire quello della porta San Pietro un "bugnato a diamante in tavola piana" – per quanto, come nel caso degli ‘ordini’, una tassonomia dei tipi di bugnato sia nel Quattrocento ancora di là da venire.

Bugnati affini a quello della porta sono piuttosto rari; uno assai prossimo compare in uno dei rilievi approntati da Donatello per la Basilica del Santo a Padova, un altro nella Rupe Tarpea raffigurata nel codice del Marcanova; e Agostino potrebbe aver conosciuto entrambi; un altro, ancora, si trova a Venezia, a Ca’ del Duca. Ben più che un’assonanza il bugnato della porta perugina la presenta anche con quelli della federiciana Porta di Capua e della scena in cui San Francesco caccia i demoni da Arezzo realizzata da Giotto nella Basilica di San Francesco ad Assisi.

Non vi è modo di risalire a quale di questi bugnati – o a quale altro – sia imparentato quello della porta San Pietro. Quelli della Rupe Tarpea, della porta di Capua e della porta della scena giottesca presentano però un’ulteriore affinità con quello perugino: appartengono anch’essi a porte urbane o comunque ad architetture militari, che dalla presenza del bugnato sembrano risultare quasi contrassegnate. Occorre a questo punto chiedersi se di coincidenza o meno si tratti. Ci si avvede allora di come, perlomeno nelle arti figurative, avvenga con una frequenza sorprendente di trovare non solo a bella posta accentuata la trama dei conci delle mura e delle porte urbiche, quasi siano bugnate, ma anche rappresentate vere e proprie bugne.

Già attestata nell’arte antica, la raffigurazione di cerchie e porte urbane antiche come bugnate è tema ricorrente in epoca comunale, allorché la trama dei conci delle mura urbiche antiche o delle loro porte viene posta in evidenza, e tale rimane nel Quattrocento: in un noto disegno di Giuliano da Sangallo, ad esempio, la rappresentazione dell’Arco di Fano si trasforma addirittura in una sorta di esercitazione sui diversi tipi di bugnato. Emblematica è proprio la raffigurazione nel codice del Marcanova della rupe Tarpea, il luogo inaccessibile per eccellenza che, in quanto tale, oltre a essere sormontato da una sorta di attico (l’ennesima ibridazione tra arco e porta), si erge su di una scarpa bugnata; la torre è a sua volta circondata da un fossato e da una cinta muraria merlata, con beccatelli, a scarpa bugnata e protetta da torri. All’associazione tra il sistema difensivo urbano antico e un certo tipo di paramento murario non è immune nemmeno il De re aedificatoria. “Per la costruzione delle mura gli antichi”, osserva Alberti, gli antichi “predilessero un tipo di pietra squadrato e di grandi dimensioni (quadratum eundemque vastissimum lapidem)”; non a caso – prosegue – sono attestate “fortezze costruite con pietre molto grandi, di forme irregolari, rustiche”, ed “è questo un genere di muratura che mi sembra assai raccomandabile, perché offre allo sguardo un certo sentore di arcaica e severa durezza che conferisce bellezza alla città (urbibus ornamento est)” (De re aed., VII, 2); la quale città deve secondo Alberti ostentare, per il tramite dei grandi massi delle proprie mura, una severissima vetustas. Il medesimo topos fa del resto capolino nell’opera scultorea di Agostino di Duccio: si veda la caratterizzazione dei conci delle mura riminesi nel suo rilievo del Cancro, nella Cappella di San Girolamo del Tempio Malatestiano, o il rilievo che raffigura le orde di Attila messe in fuga dal santo nella sua prima opera autografa, il rilievo modenese con le Storie di San Geminiano.

Non di rado le bugne contrassegnano, in altri termini, anche opere coeve o comunque non antiche, nel caso in cui le si vogliano nobilitare o se ne voglia accentuare l’impressione di forza. Decisiva in tutti questi casi non è, ovviamente, la corretta rappresentazione del tessuto murario, quanto l’insistenza con cui essa ricorre – insistenza che va ricondotta all’esistenza, tra sistema difensivo e bugnato, di un preciso rapporto associativo, tale per cui il bugnato viene a imporsi come un attributo iconografico delle mura e porte urbane e della loro maestosità ed efficacia. La frequenza con cui l’associazione di bugnato e strutture difensive viene riproposta la caratterizza come un topos. Per tutto il Medioevo, inoltre, e ancora nel Quattrocento le medesime mura e porte a cui viene affidato il compito di difendere la città assurgono a loro volta al ruolo di suo emblema; la città viene rappresentata “emblematicamente”, “per mezzo di luoghi comuni tradizionali”; “più ancora che per le mura, l’emblema perfetto di ciò che è, nella sua essenza, la città, è la porta”; e se la porta urbica – e quella affiancata da torri in particolare – costituisce un’“abbreviazione rappresentativa” dell’intera città” (Paul Zumthor), il bugnato è l’abbreviazione della porta.

Ciò non significa che il bugnato sia relegato alla sfera della mera rappresentazione; in quanto segno di efficacia difensiva; tanto nell’architettura federiciana quanto, seppur di rado, nel corso del Quattrocento il topos delle mura bugnate riemerge in porte urbane monumentali effettivamente realizzate, tra cui proprio la perugina porta San Pietro. Il bugnato, in particolare, vi costituisce il dettaglio rivelatore di quella tendenza a enunciare, piuttosto che a praticare, l’efficacia militare di cui la porta è – come si visto – espressione.

Rivelatrici, dal canto loro, risultano a ben vedere anche le modalità con cui Agostino impiega il bugnato. Notevoli incertezze, in particolare, si riscontrano in concomitanza della sua terminazione superiore. A palesarsi in primo luogo come problematico è il mancato coordinamento dimensionale delle parti costitutive dell’ordine con i conci bugnati. Tra alcuni elementi di particolare rilevanza, come i capitelli, e l’altezza dei filari di bugne non sussiste alcun rapporto: gli uni semplicemente cozzano contro gli altri, al contrario che in altre fabbriche che Agostino deve conoscere – si pensi a palazzo Rucellai. Che nella porta perugina questa indipendenza tra ordine e bugnato sia programmatica si può infatti escludere: le altezze dei filari non solo non si integrano con le varie parti dell’ordine, ma nemmeno con la sua altezza complessiva; e, con una soluzione assai maldestra, nei due fronti dell’avancorpo che prospettano verso il fornice corre, al di sopra dell’ultimo filare bozzato, una superficie liscia residua – lo scarto, cioè, tra la quota superiore dell’ultimo filare e quella inferiore della trabeazione.

Ciò che sorprende di tale scarto è che sarebbe stato facile evitarlo, e anche nel caso in cui il problema non fosse stato contemplato inizialmente: sarebbe infatti stato sufficiente, vista la relativa variabilità dell’altezza dei filari di bugne, fare in modo che ve ne trovasse posto un ultimo. La ragione della soluzione adottata deve pertanto essere ricercata altrove, e in particolare nei due fronti degli avancorpi. La presenza di conci a bugne fin quasi alla quota della trabeazione, nei prospetti interni degli avancorpi, li caratterizza come dei volumi bugnati inquadrati da lesene, nel cui fronte principale – quello verso l’esterno della città – si aprono due nicchie. Ne consegue che il bugnato non svolge solo il ruolo di caratterizzare il basamento degli avancorpi, giacché sono essi stessi in toto ex lapide quadrato; come nel rilievo di San Bernardino che libera un uomo dal carcere e dal demonio che lo istiga ad impiccarsi, sulla facciata dell’omonimo oratorio, si tratta di due massicci paramenti murari bugnati quasi conficcati nel piano, liscio, che fa loro da sfondo.

Risulta così coerente – ma è difficile dire se si tratti di una finezza o di un caso – che i due avancorpi, inquadrati da una coppia di lesene nel fronte principale, non lo siano anche nel prospetto verso il fornice; le lesene che inquadrano le nicchie, infatti, girano a formare un pilastro, ma a esse non corrisponde nessun ordine laddove gli avancorpi incontrano il piano del fornice; ed è come se gli avancorpi vi penetrassero. Come mai, allora, al di sopra delle nicchie si estende una superficie liscia invece che bugnata? Non sembra esistere una spiegazione soddisfacente, se non in relazione al fatto che male si sarebbe integrato un bugnato così prominente come quello adottato con la cornice della nicchia, con i capitelli e, soprattutto, con la trabeazione; agli occhi degli spettatori, le bozze ne avrebbero anzi coperto una parte. È allora verosimile che la ragione per cui Agostino devia da un impiego sino in fondo coerente del bugnato sia di ordine visivo: costretto a sospendere l’impiego del bugnato al di sopra delle nicchie, lo fa poi in parte anche nei prospetti brevi, arrestandosi per la medesima ragione a una certa quota.

Nulla è più estraneo al modus operandi di Agostino che l’esibizione del problema in cui è incorso e dell’incompatibilità tra istanze diverse che esso palesa; l’arrestarsi del bugnato a un passo dal conflitto è, anzi, inteso a preservare l’efficacia di entrambi i sistemi – ordine e bugnato – senza palesarne l’incongruenza. Del resto, agli occhi di Agostino il bugnato deve ormai soddisfare le esigenze per cui è ricorso al suo impiego: i due avancorpi, a prescindere dalle soluzioni di dettaglio, possono ormai dirsi ex lapide quadrato; ergo la porta tutta si offre come un’efficace struttura difensiva, oltre che come un analogon del prestigioso murus tibertinorum. Tanto più deve palesarsi come tale, poi, dalla visuale privilegiata a partire dalla via da Roma, da cui la porta non si vede frontalmente ma sotto un pronunciato angolo incidente. Da tale visuale a spiccare dell’avancorpo (sulla sinistra) è il prospetto interno, caratterizzato da un paramento bugnato che tende a qualificarlo come una torre. Una volta conseguito l’effetto di contrassegnare la torre come bugnata, Agostino pare non premurarsi contro l’eventualità che lo spettatore colga come bugnati siano soltanto i prospetti verso il fornice delle torri; sembra quasi che si arresti non appena conseguito l’effetto, evidentemente prioritario, di veicolare determinati messaggi.

Certo è che, posta a confronto con capolavori albertiani del rango del Malatestiano, la porta San Pietro denota indiscutibili carenze in quanto a rigore compositivo. Questo si può spiegare, dal punto di vista storico, con il fatto che la porta perugina appartiene a quella fase – particolarmente marcata nel settimo e ottavo decennio del XV secolo – di “arricchimento del codice linguistico [...] con la conquista e poi il contributo dei centri prima periferici rispetto alle elaborazioni fiorentine", ma anche di “esaurimento e di crisi”, allorché “tende a formarsi tra i continuatori una specie di vago e libero dialetto brunelleschiano-albertiano [...] fatto spesso di spunti tematici, di modi e forme decorative di diversa origine culturale e spesso non alieno da persistenze tradizionali”; si tratta, in altri termini, di una fase di “diffusione” del linguaggio architettonico all’antica che spesso ne comporta anche una “volgarizzazione”, del “momento dell’addomesticamento delle idee a vantaggio della loro possibilità di penetrazione, di accettazione” (Arnaldo Bruschi). La porta San Pietro appartiene senza dubbio alla fase in cui il linguaggio all’antica penetra in realtà che ne erano rimaste sino allora estranee, abdicando almeno in parte al proprio rigore.

Nel modus operandi di Agostino deve giocare un certo ruolo anche la sua traiettoria personale. Fiorentino, e forse attivo come garzone alle dipendenze di Donatello e Michelozzo, come artista egli si forma in massima parte al di fuori di Firenze. Il linguaggio fiorentino all’antica costituisce per Agostino un idioma disponibile alla contaminazione. L’attività al di fuori di Firenze, poi, oltre che metterlo a contatto con linguaggi altri lo pone alle dipendenze di una committenza che, in termini di aggiornamento, Agostino deve sovente avere buon gioco a soddisfare, e a cui è a sua volta costretto ad andare incontro, addomesticando ulteriormente il proprio linguaggio. Tra il 1457 e i primi anni ottanta, in particolare, Agostino è la figura di riferimento della scultura e dell’architettura all’antica a Perugia. Nessun collega è in grado di competere con lui, AUGUSTINUS FLORENTINUS, anche dopo che, negli anni sessanta, il suo linguaggio si è dimostrato superato sulla scena fiorentina. A Perugia egli ha, così, dei referenti – committenza e concittadini – che non lo sollecitano, e tanto meno lo costringono, ad aggiornare il proprio linguaggio, tanto indiscutibile è la sua auctoritas. Nel 1458, quando lo scarseggiare dei fondi per l’ultimazione dell’oratorio fa temere per la fuga dell’artista da Perugia, così si esprimono le autorità comunali nei loro atti ufficiali:

Et si caso fosse che el dicto lavorio se abandonasse quello e facto receveria grandissimo defecto et manchamento. Et al maestro seria forza pigliare altro aviamento. Et partendose da quiste parte Dio lo sa quando più tornarà qua.

Per quanto poi la distinzione tra architetto e scultore sia, nel Quattrocento, assai labile, Agostino è uno scultore. Se si prescinde dal suo coinvolgimento nel disegno delle cappelle del Tempio Malatestiano e dalla sua pratica come autore di altari, la sua attività architettonica si limita alla realizzazione di tre facciate, tutte a Perugia – oratorio di San Bernardino, Maestà delle Volte e porta San Pietro –, e alla progettazione di una quarta, quella di San Petronio a Bologna; e dal momento che, ignota quest’ultima, le facciate dell’oratorio e della Maestà vanno intese come telai atti a reggere e a organizzare i cicli scultorei che vi si dispiegano, la porta San Pietro è l’unica opera di Agostino in cui l’architettura abbia un ruolo di primo piano e la scultura, invece, di complemento. Per la prima e ultima volta nella sua carriera tra architettura e scultura viene tracciata una netta linea di demarcazione.

Lo sforzo compiuto da Agostino con la porta San Pietro risulta, infatti, notevole. La porta s’impone di gran lunga come l’opera più consapevolmente antichizzante dell’architettura perugina del Quattrocento (“Non c’è nessuna architettura più bella di questa, a Perugia, e anche fuori di Perugia, non c’è nulla di simile in quest’epoca, di un rinascimento così pulito e solenne”, affermerà Cesare Brandi.). In quanto porta urbica in foggia di arco trionfale, la porta perugina, “di squisita bellezza”, è anzi – lo notava già Jacob Burckhardt – paragonabile alla sola, e successiva, porta Capuana; secondo Walter Bombe la porta San Pietro è addirittura “la porta più grandiosa che il primo Rinascimento abbia creato, un edificio imponente e [...] il segno più lampante del talento architettonico di Agostino”.

La porta segna a ogni modo un deciso salto rispetto alla sua restante produzione architettonica. Sebbene, come si è visto, i lavori intrapresi da Agostino nella porta si limitino al disegno dell’«ornamento» del suo fronte verso l’esterno di Perugia, non ci si può esimere dal considerare come con la porta egli realizzi un’opera del tutto sui generis all’interno della sua stessa produzione. Mentre le sue altre facciate sono, come si è detto, telai per le sue stesse sculture, l’ornamentazione della porta San Pietro è tutta opera di scalpellini. In prima persona, Agostino vi sarebbe (forse) intervenuto soltanto in un secondo momento, per realizzare i cicli scultorei da collocarsi nelle “stantie e loche” appositamente predisposte. Ma è proprio lo scarto temporale tra la realizzazione dell’architettura e quella della scultura a segnare un netto e assai significativo divario rispetto agli altri progetti di Agostino: per la prima e unica volta in tutta la sua carriera esse si scindono; per la prima e unica volta, in altri termini, l’architettura acquista vita propria.

Questo non toglie che, rispetto alle punte più avanzate dell’architettura del XV secolo, con la porta perugina Agostino progetti e realizzi un’opera che nella coerenza linguistica e sintattica non ha il proprio punto di forza: tutto infatti – dalle condizioni contestuali alla personalità artistica dell’autore – converge in tal senso. Quel che ne consegue sembra in primo luogo essere una concezione del progetto almeno in parte aperta: più di una volta si ha l’impressione che per Agostino esso non sia immodificabile né contenga tutte le informazioni necessarie, e che un certo spazio sia invece lasciato alla definizione in corso d’opera: ad esempio la cornice, per cui viene stipulato un contratto soltanto nel 1481, evidentemente non era prevista – o lo era diversamente – nel progetto iniziale. Tale modo di operare, a cui Agostino nella sua carriera architettonica è sempre stato costretto, sembra, del resto, costituire l’altro lato della medaglia di un atteggiamento assai fruttuoso, che consente ad Agostino di muoversi con – almeno apparente – agio tra le preesistenze e di gestire senza soluzione di continuità l’avvicendamento di un progetto con l’altro. La stessa propensione di Agostino ad adottare soluzioni antiche compatibili con la tradizione e l’uso invalsi nel contesto in cui opera, ovvero a connotare soluzioni attestate nel suo contesto in termini antichizzanti, sembra un ulteriore frutto del medesimo atteggiamento. Che consiste in una concezione non solo del progetto, ma anche del linguaggio, in termini di apertura, di disponibilità a un ampio scambio con la contingenza.

Tutto ciò va necessariamente a scapito della ‘onnipotenza’ del progetto e della intransigenza del suo rigore compositivo. La porta San Pietro è altra dal sistema logico e coerente concepito da Alberti per il Tempio Malatestiano, in cui "ciò che tu muti si discorda tutta quella musica". Nella porta perugina, anzi, la posizione dei diversi elementi ornamentali non si presenta mai come determinata da ragioni inoppugnabili: non è la necessità a governarne l’organizzazione. Talvolta i vari elementi decorativi paiono, anzi, quasi galleggiare sul piano del fronte. Lesene e fornice non sono tangenti; al cospetto della trabeazione, il bugnato si arresta; gli estradossi del fornice e delle due nicchie non risultano allineati; il cervello dell’arco non è tangente alla cornice; e in questo elenco si potrebbe proseguire ancora a lungo.

La stessa tecnica di rifinitura sembra a sua volta funzionale a una tale oscillazione della forma e della collocazione dei motivi ornamentali. La scelta di rifinire in opera, documentata per le bugne, ma evidentemente generalizzata, per quanto con ogni probabilità obbligata dalla disponibilità di conci di formato irregolare, è insieme il presupposto e la conseguenza di un disegno disponibile all’adattamento e all’interpretazione delle soluzioni. Il suo correlato è che al perfetto combaciare di un concio con l’altro, ossia all’attenzione prestata ad alcuni particolari, corrisponde non di rado un difetto di visione (e di logica) d’insieme; può così, ad esempio, avvenire che l’allineamento orizzontale (ai due lati del fornice) tra le rose e gli scudi, alternati, della fascia più esterna della cornice che cinge il fornice si sfasi al di sopra di una certa quota – di modo che in sommità, in corrispondenza della chiave dell’arco, sia maldestramente disposta una rosa disassata. Inoltre, sebbene il fronte risponda a precise proporzioni (1 : 2), e alcune misure ritornino, anche gli elementi reciprocamente connessi da rapporti dimensionali presentano tra di loro e con il disegno complessivo un rapporto tutt’altro che ferreo. Gli archi del portale e delle due nicchie della facciata del Tempio Malatestiano, ad esempio, s’impostano tutti a una medesima quota. Nella porta San Pietro non si riscontra, invece, alcun allineamento: nonostante l’ampiezza del fornice e delle nicchie sia la stessa, la quota degli estradossi degli archi delle nicchie è, sì, la medesima dell’estradosso di una delle fasce del fornice, ma della seconda – la ghirlanda –, così che il loro allineamento orizzontale non risulta avvertibile; di fatto, le nicchie laterali giungono a una quota più alta rispetto all’apertura del fornice, ma quest’ultimo le supera con la sua triplice fascia di cornici. E se l’ampiezza delle nicchie è identica a quella del fornice, diverse sono le loro proporzioni. Vengono in tal modo a perdersi anche le puntuali corrispondenze dimensionali.

Per tentare di comprendere più a fondo il modus operandi di Agostino come architetto occorre partire proprio da ciò che, nonostante tutto, accomuna pressoché tutte le posizioni critiche su Agostino, ossia prendere alla lettera il luogo comune di ‘Agostino decoratore’. “Come decoratore”, sosteneva Corrado Ricci, Agostino è “da mettere in testa a quasi tutti i suoi contemporanei”; del resto è come tale che, in fondo, Agostino è sempre chiamato a operare, anche laddove gli vengano assegnati incarichi architettonici: soprattutto a Perugia, Agostino si impone come un maestro in qualche misura specializzato nell’ornamento di facciate. Quello di ornare è il suo mestiere. L’ornamento delle facciate in cui consistono i suoi incarichi è, tuttavia, qualcosa di tutt’altro che decorativo, così come all’interno della più complessa riflessione quattrocentesca sul tema dell’ornamento – quella condotta da Alberti nel De re aedificatoria, soprattutto in quel VI libro che inaugura, per stessa ammissione dell’autore, la parte dignissima et perquam valde necessaria del trattato (De re aed., VI, 1). Per l’umanista “gli ornamenta non sono dei meri embellissements esteriori e, in fondo, inutili, ma – osservava Vasilij Pavlovich Zubov – sono dei tratti e dei dettagli di una realtà individualizzata concretamente. Gli ornamenta sono, agli occhi di Alberti, non meno necessari di tutto il resto”; l’ornamento va, in altri termini, letto – sostiene Hans-Karl Lücke – “come ciò che colma o completa la bellezza”. Senza l’ornamento, la bellezza rimarrebbe una categoria astratta. L’ornamento la attualizza, le consente di manifestarsi; “mancandoli e’ dovuti a sé ornamenti – afferma Alberti ne I libri della famiglia – sarebbe edificio non perfetto né assoluto”.

La tangenza tra la riflessione albertiana e la prassi di Agostino non può, beninteso, che risultare forzata e generica. Il De re aedificatoria, tuttavia, getta luce su di una cultura architettonica, quella quattrocentesca, in cui l’ornamento non è affatto accessorio, ma è invece – e seppur sempre più problematicamente – complementum della bellezza. Senza tener conto del carattere necessario dell’ornamento, in altri termini, anche l’architettura di Agostino di Duccio risulta incomprensibile. A questo punto s’arrestano le affinità con Alberti. Nella porta San Pietro, infatti, gli ornamenti finiscono per assumere dei connotati sostanzialmente estranei a quelli albertiani. A caratterizzare l’ornamento della porta perugina è in primo luogo il suo ruolo di veicolo di significato: piuttosto che "quasi subsidiaria quaedam lux pulchritudinis", esso svolge il ruolo di emblema, a cui è affidata tanto la comunicazione di messaggi quanto la qualificazione dell’opera.

Nella Madonna con Bambino del Victoria & Albert, opera della fase riminese della produzione scultorea di Agostino, il compito di raffigurare il trionfo di Gesù bambino e del Cristianesimo viene affidato non alla gestualità delle figure, ma alla presenza di un medaglione al collo del bambino raffigurante una scena di trionfo, con un angelo che regge una corona d’alloro e un vaso adorno delle palme della vittoria. In maniera non dissimile, nella porta San Pietro ad alcuni elementi architettonici è assegnato il compito di esprimere iconicamente l’efficacia difensiva della porta, ad altri il suo ruolo civico, ad altri ancora il suo carattere trionfale: se, infatti, la porta San Pietro è una struttura difensiva lo è in misura non trascurabile per la presenza delle due torri, ovviamente bugnate; e se è un arco di trionfo – pur non assomigliando davvero ad alcun arco antico – lo è perché ne riprende, oltre al presunto impianto, alcuni elementi peculiari.

A essere in tal modo privilegiata non è la sintassi con cui i singoli motivi vengono impiegati; e se preoccupazioni sintattiche non sono certo da escludersi, come nell’uso dello scudo, esse risultano comunque subordinate all’aspirazione a veicolare messaggi piuttosto che ad articolare un discorso serrato e, insieme, di ampio respiro. Non può pertanto sorprendere che latiti, nella porta San Pietro, una logica stringente, in grado di concatenare le scelte. La tendenza è, piuttosto, a un’organizzazione paratattica dell’edificio, a una fievole concatenazione interna che si limiti a rendere intelligibile il manufatto nella sua plurivocità, nella sua polisemia.

Il difetto in quanto a coerenza logica dell’architettura di Agostino, e della porta San Pietro in particolare, è pertanto da considerarsi il frutto di intenzioni assai distanti rispetto a quelle dell’architettura, ad esempio, albertiana. A ovviare dal punto di vista compositivo a tale difetto interviene la sensibilità ‘pittorica’ di Agostino – attestata da un capolavoro come la facciata dell’oratorio di San Bernardino – che gli consente di ottenere un disegno unitario, “elegante e nobile” (Jacob Burckhardt) per una via sui generis, che non è quella della logica, della coerenza e del rigore. Del resto, l’obiettivo di Agostino di Duccio, nei panni di architetto della porta San Pietro, non è di mettere in opera un teorema. Egli non persegue affatto il fine di un ferreo concatenamento degli elementi, perché gli elementi – gli ornamenti – che impiega sono scelti in quanto già di per sé significanti; si pensi all’impiego del bugnato, prossimo ben al di là che per una mera similitudine formale a quello delle bombarde disegnate per Alfonso d’Aragona intorno al 1450 nella bottega del Pisanello, o degli scudi, che proprio in virtù della loro capacità di condensare e di esprimere in forma abbreviata un determinato spettro di valenze verranno, ad esempio, impiegati – incastonati, si badi, tra bugne – da Antonio da Sangallo nella fiorentina Fortezza da Basso. Obiettivo di Agostino è di escogitare soluzioni emblematicamente efficaci – in grado cioè tanto di veicolare significati deliberati e condivisi quanto di sublimare, ma non senza esprimerle, le aporie e le contraddizioni dell’operazione architettonica – e di orchestrare la problematica coesistenza dei motivi adottati, pregni come sono di inarticolate pulsioni, di ambigui messaggi e di contraddizioni irresolubili, oltre che di precisi significati.

Nota bibliografica

Sulle mura e sul sistema difensivo di Perugia, si vedano gli scritti di Ugolino Nicolini (Le mura medievali in Perugia, in Storia e Arte in Umbria nell’età comunale, Atti del VI convegno di Studi Umbri (Gubbio, 26-30 maggio 1968), Perugia 1971, pp. 695-769; Mura della città e mura dei borghi: la coscienza urbanistica di Perugia medievale, in Francesco Roncalli di Montorio, Ugolino Nicolini, Franco Ivan Nucciarelli, Mura e torri di Perugia, Roma 1989, pp. 49-77, poi in Scritti di storia, Napoli 1993, pp. 138-157) e di Michele Bilancia (Il rapporto della città medioevale di Perugia con la cinta muraria etrusca, in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria», LXXXV, 1988, pp. 5-106).

Sul tema del trionfo nel Quattrocento la bibliografia è estremamente vasta; un imprescindibile quadro di riferimento è offerto da Antonio Pinelli (Feste e trionfi: continuità e metamorfosi di un tema, in Memoria dell'antico nell'arte italiana, a cura di Salvatore Settis, vol. II, I generi e i temi ritrovati, Torino 1985, pp. 279-350). Sul tema della ripresa dell’arco di trionfo nel Quattrocento la bibliografia è invece insoddisfacente; ci si limita a segnalare la tesi di laurea di Wolf Deiseroth (Der Triumphbogen als grosse Form in der Renaissancebaukunst Italiens (Studien zur Entwicklungsgeschichte der profanen und sakralen Schaufront der 15. und frühen 16. Jahrhunderts), tesi di dottorato, München 1970) e gli spunti offerti molto più di recente da Stefan Schweizer (Zwischen Funktion und Repräsentation. Die Stadttore der Renaissance in Italien, Göttingen 2002).

Ad Agostino di Duccio è stata dedicata – e ormai un secolo fa – una sola monografia, in cui aveva trovato espressione l’estremo interesse nutrito dalla storiografia artistica nei confronti dello scultore fiorentino tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento (Andy Pointner, Die Werke des florentinischen Bildhausers Agostino d'Antonio di Duccio, Strassburg 1909). A partire da quel momento, nessun tentativo sistematico di considerarne l’opera nella sua interezza sarebbe però stato più compiuto; un notevole sforzo di far dialogare e di connettere le ricerche specialistiche che nel frattempo si sono accumulate è tuttavia stato compiuto nel convegno mantovano dell’anno scorso (Agostino di Duccio e la cultura figurativa dell’Italia settentrionale, Convegno Internazionale di Studi, a cura della Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti, Mantova, 17-18 ottobre 2008; la pubblicazione degli atti è prevista per i primi mesi del 2010).

La porta San Pietro è forse l’opera certa di Agostino di Duccio a cui si è prestata meno attenzione. Alla fine dell’Ottocento, il più importante tra gli archivisti del capoluogo umbro aveva reso nota una raccolta dei documenti relativi all’opera perugina di Agostino, dedicando due dei fascicoli della pubblicazione proprio alla porta (cfr. Adamo Rossi, Prospetto cronologico della vita e delle opere di Agostino d’Antonio scultore fiorentino con la storia e i documenti di quelle da lui fatte in Perugia, in «Giornale di erudizione artistica», IV, 1875, fasc. V, pp. 141-152; fasc. VI, pp. 179-184). Sulla documentazione resa nota da Rossi, Corrado Ricci si sarebbe basato per quello che sino a poco fa ha costituito l’unico scritto sulla porta (La Porta San Pietro, di Perugia, in «Architettura e Arti decorative. Rivista d'Arte e di Storia», I, 1921, fasc. I, pp. 17-31).

A partire dal 2004, ho intrapreso uno studio monografico della porta San Pietro all’interno del dottorato in Storia dell’Architettura e della Città dell’Università IUAV (Agostino di Duccio e la porta di San Pietro a Perugia, tesi di dottorato, tutors Massimo Bulgarelli e Matteo Ceriana, Dipartimento di Storia dell’Architettura e della Città, Università IUAV di Venezia, 2006), la cui rielaborazione è stata pubblicata in questi giorni (Piuttosto un arco trionfale che una porta di città. Agostino di Duccio e la porta San Pietro a Perugia, Venezia, Marsilio, 2009).

Sull'arco trionfale e onorario romano si rimanda alla sezione Temi di ricerca di Engramma alla voce Arco onorario romano e al numero 66 settembre-ottobre 2008 di Engramma, Arco e trionfo nell'epoca imperiale romana.

*Il presente saggio è tratto dal libro di Daniele Pisani Piuttosto un arco trionfale che una porta di città. Agostino di Duccio e la porta San Pietro a Perugia appena pubblicato per i tipi Marsilio (Venezia 2009).

English abstract

From 1472, Agostino di Duccio configured the gate “alle Due Porte” of the walls of Perugia, as the first gate of the Italian fifteenth century created in the form of an ancient triumphal arch. The characterization of the gate as unique within the medieval city walls must be questioned. It constitutes an exemplary case of discrepancy and compromise between the aspirations of a culture and the political conditions against which it clashed. This is an urban gate in the shape of a triumphal arch which, unlike the imperial Roman gates, is not permitted to set aside its defensive function.

keywords | Perugia; Gate San Pietro; Agostino di Duccio

Per citare questo articolo / To cite this article: D. Pisani, Architettura iconica. La porta San Pietro a Perugia di Agostino di Duccio, “La Rivista di Engramma” n. 71, aprile 2009, pp. 185-218 | PDF di questo articolo