La vita nel cristallo

Elena Pirazzoli

English abstract

PetriPaselli, Il Compianto, 2011

1. Dalle private camere delle meraviglie alle case di sogno della collettività

Gli 'appunti' su Biancaneve e la cultura dell'Ottocento confluiti nel primo dossier dedicato alla sleeping beauty derivavano, nel mio caso come per l'articolo di Fabrizio Lollini, dall'incontro con Il Compianto, lavoro di PetriPaselli presentato alla Galleria Oltredimore nel 2011, allora all'interno di un ex negozio di arredamento non ancora restaurato (Lollini 2013). Nell'insieme di una collettiva intitolata Non tutto è in vendita, il duo artistico bolognese aveva realizzato un'installazione in uno spazio precedentemente utilizzato per 'allestire' l'arredo di una cameretta per bambini: sulle pareti ricoperte di carta da parati a fiorellini erano state attaccate pagine strappate da diversi volumi illustrati della favola di Biancaneve, tutti riferiti allo stesso passo, ovvero la morte apparente della bella principessa, deposta in una bara di cristallo e vegliata dai nani.

Un lavoro che ragionava in modo intelligente, sottile, ironico, sul tema dell'esporre e del collezionare: raccogliere gli oggetti per la loro bellezza, proteggerli, esibirli dietro a un cristallo. I PetriPaselli mettevano in scena il medium classico del mostrare, la teca, attingendo allo straordinario serbatoio di immagini della cultura occidentale (e non solo) fornito dalle favole. Ma allo stesso tempo, quel gesto di protezione e 'ostensione' conteneva qualcos'altro, qualcosa di profondamente legato alla cultura europea stratificata nei secoli e trasformata in senso moderno nel corso dell'Ottocento.

Alle spalle di quella bara di cristallo in cui giaceva la principessa, "bianca come la neve, rossa come il sangue e con i capelli neri come l'ebano", senza perdere la propria bellezza e la propria freschezza, c'erano le reliquie delle sante incorrotte, le Wunderkammern dei principi tedeschi e le forme con cui l'Ottocento aveva fatto proprie quelle 'meraviglie', smussandone le asperità con il morbido velluto, addomesticando il perturbante. Ma il morbido può anche essere morbide, 'morboso', e l'unheimlich, 'ciò-che-non-è-di-casa', può essere in realtà costretto negli angoli più bui e remoti della casa stessa, nell'intérieur più profondo.

Biancaneve, Schneewittchen nell'originale tedesco della favola – raccolta dai Grimm all'inizio del secolo, in una delle tante e diffuse operazioni romantiche di recupero delle liriche e dei racconti popolari – diventava allora una possibile lente attraverso cui leggere sia il collezionismo del principe, creatore di una straordinaria camera delle meraviglie (naturalia o artificialia, ma comunque mirabilia) per il proprio privato piacere, sia la democratizzazione del fenomeno collezionistico che, a partire dalla seconda metà del Settecento, crebbe e caratterizzò il secolo successivo, creatore di musei e di dimore di sogno per la collettività.

Tra le case di sogno della collettività spiccano in particolar modo i musei. A tale proposito andrebbe messa in risalto la dialettica con cui i musei vengono incontro da un lato alla ricerca scientifica, dall’altro all’"epoca trasognata del cattivo gusto". "Quasi ogni epoca sembra aver sviluppato, in base alla propria disposizione interna, un determinato problema architettonico: il gotico: le cattedrali, il barocco: il castello, e il primo Ottocento, con la sua inclinazione, lo sguardo rivolto all’indietro, a lasciarsi permeare dal passato: il museo". Sigfried Giedion, Bauen in Frankreich, p. 6. Questa sete di passato costituisce l’oggetto principale della mia analisi. Alla sua luce l’interno del museo si presenta come un’intérieur elevato a potenza. (Benjamin 1982 [2000], p. 455).

Così si esprimeva Walter Benjamin nel suo Passagenwerk, dove i passages, quelle particolari strutture architettoniche, "corridoi ricoperti di vetro e dalle pareti rivestite di marmo, che attraversano interi caseggiati" che ospitano spazi per il commercio e generano luoghi per il passaggio nella Parigi ottocentesca (Guida illustrata di Parigi, 1852, citata in Benjamin [1982] 2000, p. 41), divengono lo spunto e la lente tramite cui osservare gli elementi fondamentali della cultura di quel secolo nella città che lo ha più rappresentato.

Riprendendo e giocando con quella poderosa opera fatta di frammenti, riflessioni e citazioni – per via della prematura scomparsa di Benjamin, morto suicida durante la fuga dall'incalzante esercito nazista – il mio primo intervento a partire da Biancaneve si era risolto in una sorta di divertissement in cui la stessa favola, i frammenti linguistici, iconici e significanti che la compongono sono stati stati utilizzati come un prisma per guardare elementi della cultura europea secolare, rielaborata dalle trasformazioni modernizzanti dell'Ottocento. Quel secolo, infatti, ha preservato e raccolto le tracce del passato, sia quello privato che quello collettivo, quanto mai in precedenza. A livello pubblico è stata spesso la prospettiva tassonomico-scientifica a prevalere: si sono raccolti ed esposti tutti quegli elementi – della natura o artefatti umani (di nuovo, naturalia et artificialia) – che permettevano di mostrare (e, spesso, apprendere) cos'è l'uomo e il mondo che lo circonda.

Ma la "sete di passato" propria, secondo Benjamin, dell'Ottocento portò a travalicare il limite del bello, dell'antico, del meraviglioso, per iniziare a raccogliere tutto ciò che veniva sentito 'cosa affettiva' con cui rendere caldo e identitario il proprio nido, il proprio guscio: la dimensione pubblica del museo continuò ad affiancarsi a quella privata del cabinet des curiosités – via via sempre più costituito di oggetti carichi di aspetti emozionali – che restò ad abitare, a volte sotto forma anche solo di piccole teche o campane di vetro, gli angoli più intimi delle dimore borghesi.

Se questi sono elementi che caratterizzano la cultura occidentale, queste linee non possono essersi certo interrotte alla fine del secolo XIX: quali forme ha preso nel Novecento la tendenza a conservare – proteggendo e congelando – la meraviglia? E la dimensione perturbante del corpo apparentemente privo di vita ma forse solo 'dormiente'?

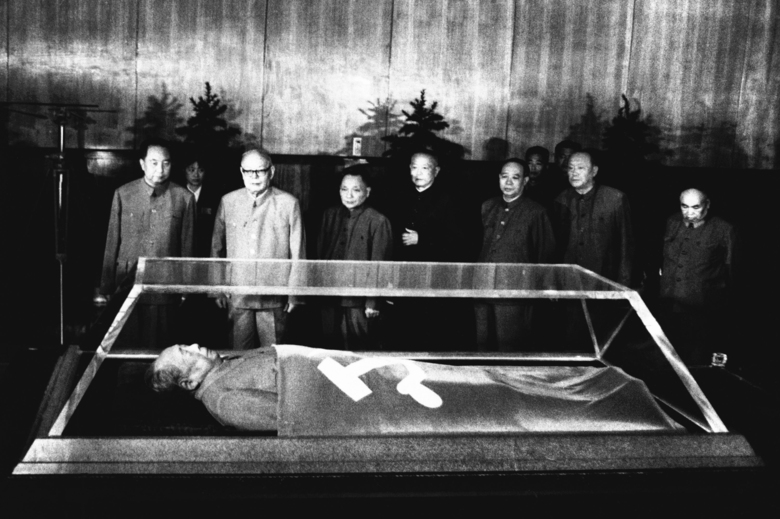

Mao Tse-tung nella bara di vetro, 1976

2. Corpi imbalsamati, corpi dormienti

La dimensione pubblica del corpo esposto è transitata attraverso le epoche arrivando fino al Novecento. Nell'ambito religioso il rito dell'esposizione della reliquia del corpo del santo si è ripetuta anche in tempi recentissimi nel caso di Padre Pio, offerto alla pubblica venerazione in una teca di cristallo tra il 2008 e il 2009. Invece gli eredi delle spoglie esposte dei re antichi, degli imperatori romani, dei sovrani francesi e inglesi dell'età medioevale fino agli zar, sono stati nel Novecento paradossalmente le figure che ne hanno guidato le rivoluzioni. Il primo ad avere questo destino di conservazione è stato, nel 1924, Lenin, che pure in vita si era pronunciato contro il culto della personalità (Piretto 2012, p. 103). Per 'ragion di stato', il suo corpo è stato oggetto di un processo di imbalsamazione (che deve essere ciclicamente rinnovato) e attorno alle sue spoglie santificate è stato costruito un mausoleo di granito, necessario ai suoi successori per ribadire, attraverso i simboli, il senso di una rivoluzione sempre più lontana nel tempo. Un reliquia della rivoluzione che ora si vorrebbe seppellire 'pensando sicuramente più alla rimozione dello scomodo inquilino che alla pace della sua anima' (Piretto 2012, p. 103).

Dopo Lenin, è stata la volta di Stalin, prima posto accanto al suo predecessore e poi rimosso, di nuovo per ragioni politiche; nel 1969 questo stesso destino è toccato a Ho Chi Minh, mentre nel 1976 a Mao Tse-tung. In Corea del Nord sono due i leader deposti – ed esposti – in una bara di vetro: Kim il Sung e Kim Jong-il. Per Hugo Chavez, scomparso nel 2013, è stato fatto un tentativo di imbalsamazione, ma non è stato possibile per motivi tecnici (o forse si è scelta una più semplice, e umana, sepoltura).

Ma se a livello socio-politico questa pratica antica sembra essere sopravvissuta solo per i 'condottieri', rivoluzionari, grandi timonieri o cari leader del Novecento, c'è un altro ambito in cui la pratica di esporre il corpo in una teca, con tutta la sua carica perturbante, viene in alcuni casi messa in atto: l'arte. È il 1995 quando alla Serpentine Gallery l'artista Cornelia Parker espone una serie di finte reliquie o cimeli privati appartenuti a personaggi storici: il cuscino e la coperta del lettino di Freud, la penna d'oca di Charles Dickens, il rosario di Napoleone, la macchina fotografica di Lee Miller, il cervello in formalina del matematico Charles Babbage... (Blazwick, Burcharth, 2001, pp. 79-81). Tra questi oggetti, spiccava la teca con all'interno un corpo, vestito e adagiato su un fianco: si trattava di una performance di Tilda Swinton, dormiente.

The actress Tilda Swinton wanted to do a performance piece called The Maybe in which she appeared as Snow White asleep in a glass coffin. I immediately thought of Wallis’s painting [Chatterton (1856)], partly because Tilda looks so Pre-Raphaelite. I thought that performing in costume would make it a piece of theatre, not art, so in the end Tilda wore her own clothes and lay there for eight hours a day asleep, or at least seeming to be. Sometimes people would whisper obscenities to her through the glass. It made Tilda feel vulnerable, and by the end she had shingles because of the stress. I felt bad because that wouldn’t have happened if she had been in costume. Because she was just being herself, people could project much more onto her. But that was the whole point. (Sooke 2013)

Il rimando culturale, e più precisamente iconografico, in questo caso è rivolto a un quadro preraffaellita di un giovane poeta suicida, adagiato sul proprio letto, che richiama nella postura e nel gesto il famoso Marat di David, che a sua volta risale alla Deposizione di Caravaggio. Ma nella teca con Tilda Swinton non c'è più solo quella Pathosformel, il gesto del corpo abbandonato alla morte. C'è, appunto, la teca. E il suo contenuto, che non è un corpo morto, ma still life, in senso proprio: una "vita immobile", sospesa in un sonno che non sappiamo quanto durerà, protetta dal cristallo.

La teca sposta verso una diversa immagine culturale, potremmo chiamarla forse ancora Pathosformel, in quanto contiene un aspetto emozionale: la dimensione perturbante di un interregno tra la vita e la morte, propria di Biancaneve, dei santi incorrotti, degli antichi re e imperatori e ripresa, per il suo potere evocativo, dagli entourage dei più recenti leader comunisti. La teca è molto più di un dispositivo per proteggere e mostrare: la teca circoscrive uno spazio inviolabile e sacralizzante in cui immergere una cosa fragile, vulnerabile.

Since the late 1960s artists have increasingly made use of the display case or the vitrine to present their work, and this practice has become a familiar one in galleries devoted to contemporary art. The vitrine was originally adopted by the Church for preserving and venerating the relics of saints – a practice which helped to enhance the powerful presence of the holy and the sacred. It embodies a very particular display aesthetic which has a singular ability to transform magically the most humble object into something special, unique and generally more attractive or fascinating. (Putnam 2001, p. 14)

The Physical Self, esposizione curata da Peter Greenaway presso il Boymans-Van Beuningen Museum di Rotterdam nel 1991

La presenza di una teca attorno a un oggetto, inoltre, innesca alcune conseguenze anche nell'occhio di chi guarda: l'attenzione si fa più viva e permette di guardare la “cosa” al di là del vetro godendo di una distanza da essa. La teca, infatti, funziona anche in direzione inversa, proteggendo l'osservatore dalla dimensione perturbante di ciò che è contenuto. Se già nell'ambito scientifico e in quello religioso la teca aveva già ospitato elementi corporei, gli artisti, subendo il fascino di quelle pratiche di conservazione e degli 'oggetti' in cui esse prendevano forma, hanno iniziato a usare le teche per esporre corpi umani, addirittura se stessi o le reliquie lasciate dai corpi, assenti.

3. L'intimità in vetrina

Da Joseph Cornell a Duchamp, molti sono gli artisti che già dagli anni Quaranta hanno iniziato a usare le teche o le scatole come dispositivi significanti per il proprio lavoro. In particolare, per Joseph Cornell la scatola/vetrina (le sue sono scatole aperte verso l'osservatore) diventa lo spazio dove raccogliere e mostrare i suoi assemblaggi di objéts trouvés.

L'America è il luogo dove il Vecchio Mondo ha fatto naufragio. Il Paese è costellato di mercatini delle pulci e bancarelle improvvisate. Là c'è tutto quello che gli emigranti hanno portato nelle loro valigie e nei fagotti fin su queste sponde, e che i loro discendenti hanno buttato via con la spazzatura. (Simic [1992] 2005, p. 42)

Christian Boltanski, Inventaire des objets ayant appartenu à une jeune fille de Bordeaux, 1973–1990, CAPC - Musée d'art contemporain de Bordeaux

Quegli oggetti privati scartati divengono i preziosi componenti delle scatole di Cornell, "reliquiari dei giorni in cui regnava l'immaginazione" (Simic [1992] 2005, p. 74). Il termine 'reliquiario' viene spesso utilizzato per definire questi lavori che raccolgono i frammenti più minuti, banali e allo stesso tempo intimamente personali. Christian Boltanski ha in molti casi chiamato esplicitamente i suoi lavori vitrine o reliquaire, inventaire o réserve: contenitori in cui l'artista francese raccoglie frammenti con cui poter ricostruire una vita in mancanza dell'uomo che l'ha vissuta. Vetrine o scatole – ovvero teche oscurate, vetrine al negativo, capaci di proteggere, ma in voluta opposizione all'esporre – al cui interno vengono raccolti documenti, fotografie, abiti, fino ad arredi interi: nei lavori di Boltanski ciò che è contenuto nelle teche reca l'impronta di chi l'ha usato.

Ma ancor prima di Boltanski, l'artista che più ha fatto propria la vetrina come dispositivo del proprio lavoro artistico è Joseph Beuys. "Si trattava di un nuovo tipo di scultura-assemblage, un ibrido tra accumulazione di oggetti postsurrealista […] e la spazializzazione dell'estetica del readymade che di lì a poco sfociò nelle varie pratiche legate all'installazione" (Foster, Krauss, Bois, Buchloh [2004] 2006, p. 484).

La prima Vitrine viene realizzata da Beuys nel 1964 ed è questa prima l'unica ad avere un titolo: Auschwitz Demonstration, nota anche come Auschwitz Vitrine (1956-1964). Al suo interno l'artista pone alcuni dei materiali relativi al concorso per il Memoriale di Auschwitz Birkenau del 1957, cui egli stesso aveva partecipato: un catalogo fotografico del campo e del suo assetto architettonico, un disegno sulla carta intestata del Comitato Internazionale del concorso raffigurante una giovane donna. Accanto a questi materiali prendono posto invece "reliquie" di alcune recenti Aktionen dell'artista: blocchi di grasso su una piastra elettrica e salsicce, ma anche contenitori pieni di capelli e un metro spezzato al cm. 42, simboli cristiani come un pesce e un crocefisso senza croce adagiato su un piatto (Kramer 1997, pp. 261-271, vedi anche Beuys 1997).

Quindi spaziando dall'abbietto alla perturbante presenza della morte, dalla pomposità dei simboli cristiani alla farsa manifesta (per esempio un biscotto che giace come un'ostia in un piatto da tavola vicino all'immagine di Cristo), la Dimostrazione Auschwitz […] sembra essere un'opera – forse la prima della cultura visiva della Germania del dopoguerra – in cui sono pienamente articolate la necessità di ricordare e l'impossibilità di una rappresentazione adeguata (Foster, Krauss, Bois, Buchloh [2004] 2006, p. 485).

Stanislaw Mucha, cumuli di abiti nei depositi di Auschwitz, Museo di Auschwitz

Stanislaw Mucha, cumuli di scarpe nei depositi di Auschwitz, Museo di Auschwitz

La riduzione del corpo umano a mero materiale organico da sfruttare o smaltire come scoria: questo è racchiuso nella teca, in una condizione che si colloca fra la reliquia e il reperto di un esperimento scientifico. Ma, che sia reliquia o reperto, ciò che è contenuto in quella vetrina è perturbante, è das Unheimliche. È ciò che un tedesco di quel periodo storico, a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta, vuole allontanare da sé benché gli sia familiare, nel senso, spesso, di agito in famiglia o in prima persona. È una simbolizzazione di altre teche, immense, che in quello stesso periodo venivano realizzate nel Museo di Auschwitz, per proteggere ed esporre quelle abbacinanti accumulazioni di oggetti personali che i soldati sovietici avevano trovato all'interno dei depositi del campo nazista.

Le teche di Auschwitz, che raccolgono quello che resta di immani cumuli di capelli, abiti, scarpe, valigie, occhiali, protesi, dentiere, stoviglie... sono anch'esse un tentativo di dominare sia la quantità reale di quegli oggetti, che la carica perturbante di quella stessa quantità. In esse si cerca di cristallizzare un momento percettivamente irripetibile: l'ingresso dei soldati sovietici nel campo, quando "sostarono a guardare, scambiandosi parole brevi e timide, e volgendo sguardi legati da uno strano imbarazzo sui cadaveri scomposti, sulle baracche sconquassate, e su noi pochi vivi" (Levi [1963] 1989, p. 157). Di nuovo, sono le reliquie a raccontare i corpi, portandone le impronte, nell'assenza di coloro che hanno indossato e usato quegli oggetti.

Da ormai una decina di anni si pone una questione fondamentale su quegli oggetti: sono talmente fragili che ogni tentativo di pulirli, per mantenerli all'interno delle teche, è impossibile. A ogni movimento rischiano di dissolversi. Da più parti si sono levate voci che propongono di seppellire le scarpe e i capelli di Auschwitz (Caferri 2003). Seppellirle per dare loro riposo, non per dimenticarle: la loro immagine è diventata talmente diffusa da essere nel fondo degli occhi quanto meno dell'Occidente.

4. Secolarizzare e cristallizzare

L’oggetto-ricordo è la reliquia secolarizzata.

L’oggetto-ricordo è il complemento dell’"esperienza vissuta”. In esso si è depositata la crescente alienazione dell’uomo che inventaria il suo passato come un morto possesso. Nel diciannovesimo secolo l’allegoria ha abbandonato il mondo esterno per insediarsi in quello interiore. La reliquia proviene dal cadavere, il ricordo-oggetto di quell’esperienza defunta che, eufemisticamente, viene chiamata “esperienza vissuta”. (Benjamin [1939] 1997, p. 245)

Roy Andersson, A Pigeon Sat On A Branch Reflecting On Existence, still dal film, Svezia 2014

In questo frammento di Benjamin tratto da Zentralpark viene tradotto come "oggetto-ricordo" il termine tedesco Andenken, che ha il senso sia di oggetto a cui è legato il ricordo, che di ricordo oggettivato. Tramite il ricordo, carico affettivamente, l'oggetto diviene reliquia. In un certo senso, è come se l’aura dell’oggetto emanasse dalla sua sopravvivenza oltre alle esistenze che l’hanno costruito, usato, vissuto. Diviene una reliquia secolarizzata, non più religiosa, senza tuttavia perdere la propria natura sacrale: ciò che è 'separato', che è espressione di una realtà diversa, altra, che incute timore e fascinazione nell'uomo.

Ma nella dimensione religiosa, la prospettiva è quella dell'eternità. Un'eternità che travalica i corpi, perché avrà il suo compimento alla fine dei tempi terreni. Sono due dimensioni temporali incompatibili. La prospettiva secolare attorno alle reliquie vorrebbe mirare anch'essa all'eternità, ma il suo tentativo è destinato al fallimento, proprio perché inserito in una dimensione temporale totalmente terrena. È questo cortocircuito a generare i tentativi di 'cristallizzazione', di mantenimento all'interno del cristallo in modo fermo e immutabile di ciò che invece è, per sua natura, fragile, vulnerabile, caduco, mortale. E quindi vivo.

English abstract

After a previous reflection about Snow White and the culture of the 19th century, about the compulsion to collect and preserve, this paper tries to answer the question: how has this cultural line evolved in the 20th century? Which shape took the inclination to preserve, through a crystallization, the “wonder”? And the eerie dimension of the body apparently dead but maybe only sleeping? The main character of this cultural history is the vitrine: a physical object but, at the same time, a device, a metaphor, almost a Pathosformel. Because of its cultural use as device to preserve holy relics or precious objects, the vitrine was chosen for political, social or artistic reasons, to renovate and extend its power.

“The vitrine was originally adopted by the Church for preserving and venerating the relics of saints – a practice which helped to enhance the powerful presence of the holy and the sacred. It embodies a very particular display aesthetic which has a singular ability to transform magically the most humble object into something special, unique and generally more attractive or fascinating” (Putnam 2001, p. 14). This power of the vitrine was exerted by several artists. But the vitrine has another power: to preserve the observer, outside the glass, from the eerie and disturbing quality of some objects, in particular the relics of the main catastrophe of the 20th century: the shoes and the personal effects discovered in the storehouses of Auschwitz.

keywords | Sleeping beauty; Contemporary art; PetriPaselli; Il compianto; Snow White; Pathosformel; Performance; Exposition of the body; Exhibition.

Bibliografia

- Benjamin [1939] 1997

Walter Benjamin, Sul concetto di storia, a cura di Gianfranco Bonola e Michele Ranchetti, Einaudi, Torino 1997. - Benjamin [1982] 2000

W. Benjamin, I "passage"» di Parigi [Das Passagenwerk, a cura di R. Tiedemann, Frankfurt am Main 1982], trad. di R. Solmi, A. Moscati, et al., Torino 2000. - Beuys 1997

Eva, Wenzel und Jessyka Beuys, Joseph Beuys - Block Beuys, Schirmer/Mosel, Munchen 1997. - Blazwick, Burcharth 2001

Iwona Blazwick, Ewa Lajer Burcharth, Cornelia Parker, Hopefulmonster, Torino 2001. - Caferri 2003

Francesca Caferri, Auschwitz, battaglia sul restauro. Si sgretola la memoria dell'orrore, "La Repubblica", 24 gennaio 2003. - Levi [1963] 1989

Primo Levi, La tregua [1963], in Se questo è un uomo. La tregua, Einaudi, Torino 1989. - Lollini 2013

Fabrizio Lollini, “I nani così sterminatamente piangenti. Biancaneve, Disney, i compianti padani del Quattrocento”, in Engramma, n. 108, luglio/agosto 2013. - Kramer 1997

Mario Kramer, Art nourishes Life. Joseph Beuys: Auschwitz Demonstration 1956-1964, in German Art from Beckmann to Richter. Images of a Divided Country, edited by Eckhart Gillen, DuMont, Köln 1997. - Piretto 2012

Gian Piero Piretto, La vita privata degli oggetti sovietici. 25 storie da un altro mondo, Sironi, Milano 2012. - Putnam 2001

James Putnam, Art & Artifact. The Museum as Medium, Thames and Hudson, London 2001. - Saletti, Sessi 2011

Carlo Saletti, Frediano Sessi, Visitare Auschwitz. Guida all'ex campo di concentramento e al sito memoriale, Marsilio, Venezia, 2011. - Simic [1992] 2005

Charles Simic, Il cacciatore di immagini [1992], Adelphi, Milano 2005. - Sooke 2013

Alastair Sooke, Hay 2013: Artist Cornelia Parker on five works and the pieces that inspired them, "The Telegraph"24 maggio 2013.

Per citare questo articolo / To cite this article: E. Pirazzoli, La vita nel cristallo, “La Rivista di Engramma” n. 122, dicembre 2014, pp. 9-21 | PDF di questo articolo