“In obscurum coni... acumen”

Sui termini skenographia e skiagraphia nel mondo classico[1]

Agostino De Rosa

English abstract

Le più antiche espressioni artistiche documentano una gran varietà d’approcci tra gli operatori che, nel tentativo di rendere plausibili le immagini che andavano realizzando, inevitabilmente dovettero affrontare la questione non banale di decidere se esprimere quella terza dimensione di cui la superficie pittorica, litica o fittile è evidentemente priva, affidandosi a mezzi più o meno rudimentali, ma in ogni caso consoni alla loro visione del mondo. Il problema, sentito come irrinunciabile, del superamento della disomogeneità tra lo spazio reale (tridimensionale) e quello illusorio (bidimensionale per la natura del suo supporto materico), si tradusse così in ricerche e risultati diversi all’interno delle singole comunità etno-culturali [2].

Per quanto riguarda l’antica Grecia, le testimonianze figurative pervenuteci sono costituite quasi esclusivamente dai dipinti vascolari, essendo andata perduta ogni altra documentazione relativa alla pittura da cavalletto, e agli affreschi [3]. Tuttavia, come è stato notato:

La ceramica dipinta a buon diritto rappresenta un fenomeno di notevole importanza, ed è tutt’altro che un’arte minore nell’accezione comune del termine. Il linguaggio è in gran parte autonomo, e raramente le composizioni rappresentano riduzioni o copie di composizioni monumentali ben note [4].

Resta comunque difficile ricostruire con esattezza le effettive modalità di rappresentazione dello spazio nell’arte figurativa greca basandoci solo su questi reperti, o integrandoli con fonti letterarie che spesso appaiono oscure: infatti, proprio allorché queste ultime collocano il periodo aureo dell’antica pittura monumentale, foriero, a quanto si legge, di radicali innovazioni nelle modalità rappresentative – grazie all’opera di celebri pittori come Polignoto di Taso (attivo fra il 480 a.C. e il 455 a.C.), Micone (attivo tra il 470 e il 450 a. C.), Pausia (attivo tra il 380 e il 330 a.C.), Nicia (attivo alla fine del IV secolo a.C.) e il leggendario Apelle (nato intorno al 375-370 a.C.) – si assiste per contro a un progressivo declino della produzione ceramografa che avrebbe potuto costituire una testimonianza, sia pure indiretta, di quell’evoluzione [5]. Inoltre, accanto alle difficoltà oggettive di stabilire l’esatta datazione dei singoli supporti fittili, all’interno di una cronologia generale abbastanza acclarata, permangono notevoli perplessità comparative, concettuali ed esecutive, tra la pittura tradizionale su supporto piano – parete o tavola che sia – e quella vascolare che ha luogo, in genere, su superfici a doppia curvatura, dunque non sviluppabili sul piano [6].

Tenendo presente questa serie di limitazioni, è comunque possibile tracciare, con cautela, una linea evolutiva nella rappresentazione dello spazio nell’antica Grecia, partendo proprio dalle prime immagini decorative, che risalgono al periodo cosiddetto geometrico (800-700 a.C.), caratterizzato dalla presenza di forme astratte, oppure figure umane estremamente schematiche e primitive, inscrivibili, per l’impostazione generale, nell’alveo della rappresentazione ‘concettuale’ di gusto egizio; al successivo periodo, detto orientaleggiante, (700-530 a.C), in cui si assiste a una bassa evoluzione verso forme di rappresentazione di tipo visivo; al periodo tardo antico e all’inizio di quello classico (530-450 a.C.), dove invece si registrano i primi timidi tentativi, da parte degli artisti greci, di rappresentare l’apparenza visiva delle cose, alludendo alla terza dimensione. In particolare, l’opera di autori come il Pittore di Brygos (attivo tra VI e V secolo a.C.), Makron (attivo tra il 500 e il 475 a.C.) e Douris (500-460 a.C.), testimonia il progressivo avvicinamento al dominio dello scorcio corporeo e alla suggestione del movimento, assecondando così, con maggiore adesione, la sceneggiatura mitologica sottesa all’immagine. Questa padronanza, nel secondo quarto del V secolo, sfocia in espressioni virtuosistiche – sia pure non coerenti dal punto di vista ottico – nella raffigurazione del corpo umano, che rasentano il contorsionismo [7]. Gli stessi elementi architettonici o di arredo, nelle pitture su supporto fittile di questo periodo, mostrano alcune delle caratteristiche geometriche che ne determinano l’aspetto figurativo: le superfici curve delle testate dei triclini, per esempio, sono ora parzialmente visibili nella loro natura avvolgente sia di profilo sia frontalmente [8]; spesso tutte le quattro gambe di un δίφρος (lettiga) o di un κλισμός (seggio) – appena accennate con poche linee, o nella loro completezza – sono visibili, anche se tutte poggianti su una comune linea di terra. Soprattutto, bisogna osservare che

Un’importante innovazione introdotta in questo periodo fu [...] la disposizione di un gran numero di figure all’interno di un’unica composizione. Il vecchio espediente di disporle in registri sovrapposti fu abbandonato. Invece, venivano sparpagliate su differenti livelli, aumentando notevolmente il complessivo effetto naturalistico [9].

Plinio il Vecchio definisce questi scorci con il termine κατάγραφα, obliquae imagines (N.H. XXXV, 56), attribuendone la paternità al pittore Kimon di Kleonai, attivo negli ultimi decenni del VI sec. a.C.

Nella seconda metà del V secolo, la rappresentazione dello scorcio e della torsione corporea è una procedura ormai acquisita, come testimoniano alcuni celebri rilievi scultorei e altrettanto famose pitture vascolari [10]. Per la prima volta, nella rappresentazione delle quadrighe si assiste a immagini scorciate in modo soddisfacente sia dell’abitacolo – salvo qualche incertezza nella restituzione del corrimano metallico di bordo – che dei cavalli, mentre entrambe le ruote sono ora distinguibili, anche se appaiono di eguali dimensioni [11].

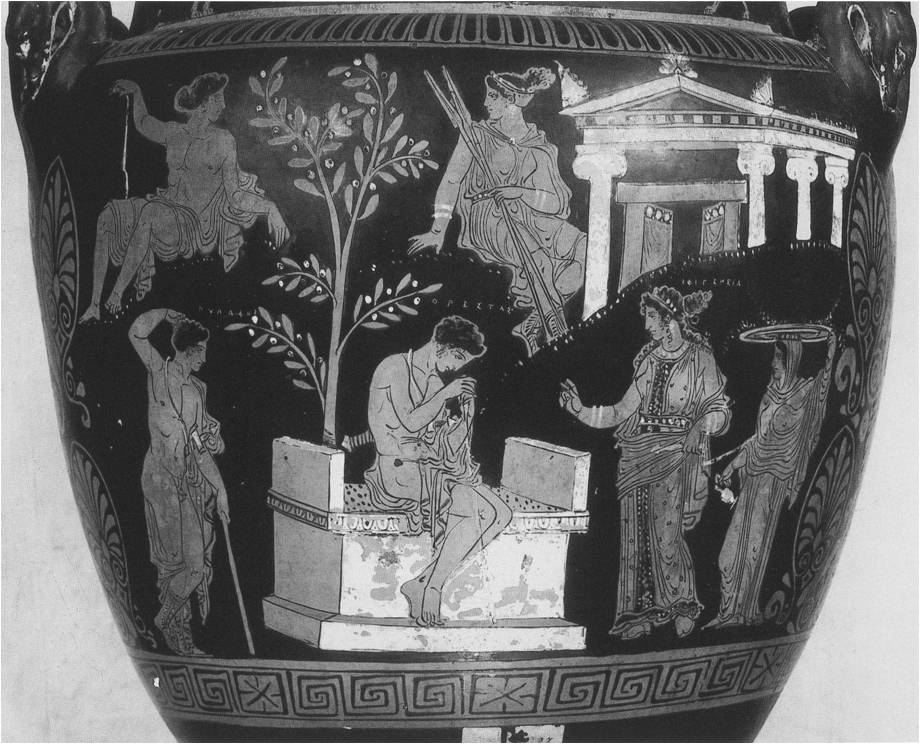

1 | Frammento di cratere a calice, attribuito al Pittore di Konnakis. 360-340 a.C. – Würzburg, M. von Wagner-Museum, H 4696.

Anche la rappresentazione degli edifici conosce, alla fine del V secolo a.C., sostanziali innovazioni: un frammento fittile, conservato presso il Martin von Wagner Museum dell’Università di Würzburg, ritrae di tre quarti due facce superiori di un tempio di cui sono visibili frontone, colonne, architravi e acroterio, raffigurati in quella che potrebbe definirsi una visione pseudo-assonometrica da sotto in su [Fig. 1].

Questo inedito interesse verso un discreto, ma progressivo, realismo visivo – intensificato dall’innovativo impiego di colori impastati e dalla perdita di rigore geometrico nelle linee di contorno del disegno – del quale le testimonianze vascolari costituiscono probabilmente una pallida eco, dovette esprimersi a ben altri livelli e con superiori risultati in pittura, se dobbiamo tener conto delle testimonianze letterarie dell’epoca che riferiscono gli esiti artistici di autori come i già citati Polignoto [12] e Micone, entrambi attivi alla metà del V secolo, e di Apollodoro detto schiagrafos e Zeusi, presenti con le loro opere tra l’ultimo quarto del V e l’inizio del IV secolo a.C.

Il documento letterario più rilevante, in tal senso, è costituito dalla decisa posizione polemica, verso questo nuovo stile rappresentativo, assunta da Platone (427-347 a.C.) in alcuni suoi dialoghi. In particolare, nella Repubblica, si legge:

Quando osservi un letto di lato, oppure frontalmente, o da qualunque altra posizione, questo forse cambia, o continua in realtà ad essere lo stesso, sebbene esso appaia differente? [...] Esso appare differente, ma in realtà non lo è (φαίνεται διαφέρει οὐδέν) [...] Quale fine si propone la pittura (ἡ γραφική)? Tende a imitare quello che è l’essere quale veramente è, o quella che ne è l’apparenza così appunto come appare? [...] È dunque imitazione di un’apparenza (φαντάσματος ἢ ἀληθείας οὖσα μίμησις [Pl., Resp. X, 598β].

Quest’atteggiamento critico ha modo di chiarirsi più avanti (X, 602):

È proprio questa nostra naturale debolezza che è assalita con ogni sorta di trucco dall’arte del disegno [...]. E i procedimenti di misurazione e di conta e di pesatura non hanno reso la loro apparenza più accettabile al punto da aiutarci a disperdere questi trucchi della fantasia? [...] Ma quando questi elementi, dopo una ripetuta misurazione, ci assicurano che una cosa è più o meno grande, oppure uguale, d un’altra cosa, ciò è allo stesso tempo contraddetto dall’apparenza che ci offrono le stesse cose [...], La pittura, perciò, attiene a un’operazione che è molto distante dalla realtà [Pl., Resp. X, 602d-603a].

Nel Sofista, l’argomentazione del filosofo è ulteriormente ampliata, laddove si sostiene che all’arte che riproduce apparenza, ma non simiglinaza (φάντασμα ἀλλ᾽ οὐκ εἰκόνα), cioè all’arte pittorica (ζωγραφία), si dovrebbe attribuire più coerentemente la definizione di “arte fantastica” (φανταστική) (Pl. Soph., 236b-c) [13].

In altri termini Platone da posizioni evidentemente idealistiche, critica aspramente quelle espressioni pittoriche a lui contemporanee (νῦν, “di oggi”), impieganti un sistema rappresentativo ‘illusionistico’, liquidato dal filosofo comε φάντασμα, un fantasma e un trucco mimetico che avrebbe assecondato la fallacia dei nostri sensi, perpetrando così un duplice inganno nel mostrarci “parvenze di parvenze”: si tratta dunque di una tendenza in netto contrasto con le preferenze conservatrici dello stesso autore che vanno invece ad un’arte icastica (εἰκαστική), che imita “le cose quali sono, nelle loro esatte proporzioni” [14].

Platone, dunque, alluderebbe criticamente nei passi citati, e in particolare nel Sofista, all’impiego di una tecnica ‘prospettica’ definita skiagraphia (σκιαγραφία), attribuibile, come già si diceva, al pittore Apollodoro [15], e adottata da quanti “modellano o dipingono qualche cosa di grande (τὰ μεγάλα) e appunto per ciò non riproducono la reale proporzione delle cose belle, dei modelli, ma usano tecniche che, ingannando, forniscono solo l’apparenza del reale, soprattutto quando sono guardate dal punto di vista migliore (διὰ τὴν οὐκ ἐκ καλοῦ θέαν)”[16]. Non esistono purtroppo prove dirette dell’esistenza di una simile tecnica, ma che il termine alludesse a una forma di rappresentazione ottica pare confermato anche da un passo delle Leggi (663c) in cui Platone avverte che la percezione del giusto e dell’ingiusto è spesso ingannata come nella skiagraphia, essendo questa legata alla relatività del punto di osservazione. Μa più precisamente Bianchi-Bandinelli ha ormai dimostrato, con esaurienti prove filologiche [17], che Platone volesse alludere a una tecnica illusionistica impiegata nella realizzazione di grandi scene teatrali: in sintesi, di una forma, sia pure embrionale, di prospettiva scenica. Del resto, come vedremo più avanti, il termine skiagraphia apparirà connesso alla problematica scenografica anche in Vitruvio [18], il quale attribuisce ad Agatarco [19] la paternità di una serie di scene per Eschilo, caratterizzate da forti effetti prospettici, sostenendo, per altro, “che da queste Anassagora, e poi Democrito trassero spunto per la teoria ottico-matematica della prospettiva” [20]. Un’eco di questa tecnica, secondo Bianchi-Bandinelli, potrebbe cogliersi proprio nella tarda pittura ellenistica, pervenutaci attraverso le decorazioni parietali pompeiane, “in cui il sistema decorativo è strettamente connesso alla scenografia, riproduce, anzi, in molti casi, vere e proprie fronti sceniche” [21].

2 | Ifigenia parla a Oreste, cratere a volute apulo a figure rosse attribuito al Pittore dell’Ilioupersis, quarto decennio del IV sec. a.C., Napoli, Museo Archeologico Nazionale 82113 (H3223)

Tuttavia, l’impossibilità di esaminare la produzione pittorica ellenica contemporanea, o di poco successiva a Platone, costringe lo studioso ancora una volta a rivolgersi alla ceramografia, nell’ipotesi che questa riprenda “spunti e particolari desunti dalle grandi pitture murali di Polignoto e degli altri pittori che le fonti letterarie ci dicono attivi in Atene” in quegli anni [22]. In effetti, la pittura vascolare mostra, nell’arco temporale compreso fra la fine del V secolo e la metà del IV secolo a.C., una lenta evoluzione nell’impiego di forme rappresentative di tipo ottico-soggettivo, evidente espressione di una diversa concezione del mondo reale che si andava affermando [23]. Se, infatti, intorno al 480 a.C. le singole figure presenti nelle scene mostrano alcune delle parti che le compongono in forte scorcio e di tre quarti – spesso in modo incoerente le une rispetto alle altre – lo stesso non accade all’ambiente nel quale queste figure sono collocate, che appare ancora astratto e non unificato; tuttavia comincia a fare la sua timida comparsa, soprattutto nella rappresentazione di oggetti prismatici o di elementi architettonici, accanto alla forma definita dal White “frontale-composta” [24], quella riconducibile a una pseudo-proiezione obliqua, spesso impiegata in modo scoordinato rispetto alle restanti parti della figurazione, ma sicuramente testimonianza della volontà di assecondare, sia pure parzialmente, l’impressione soggettiva del pittore.

Nei casi più chiari, la nuova costruzione è realizzata mediante la rappresentazione di una sola estremità di un tavolo con gli orli superiori in fuga prospettica che risulta quanto più attenuata possibile, mentre si evita il problema dell’estremità più lontana frapponendo una figura a scopo di mascheratura [25].

Questa ed altre analoghe procedure troveranno piena espressione nell’arte della Magna Grecia, in particolare nei vasi italioti risalenti a tutto il IV secolo a.C. Il noto cratere apulo, ritraente Oreste, Pilade e Ifigenia presso il tempio di Artemide (Museo Nazionale, Napoli) [Fig. 2], ha attratto l’attenzione degli studiosi per la presenza di un altare in pseudo-proiezione obliqua, come testimonia il parallelismo di gran parte delle rette, immagini di altrettanti spigoli ortogonali al quadro. L’inclinazione di queste linee – e di altre orientate in modo ‘selvaggio’ – pur in assenza di una loro convergenza verso un ipotetico punto di fuga, lasciano intendere che il potenziale punto di vista cominci progressivamente ad innalzarsi, consentendo una più efficace e allusiva rappresentazione del piano di calpestio, finora accennato attraverso una semplice linea di terra. Tuttavia, lo spazio che separa i personaggi in primo piano dalla collina fondale, alle cui spalle si erge un tempio anch’esso in tenue pseudo-proiezione obliqua (e non frontale-prospettica, come si potrebbe supporre), mostra ancora segni di una mancanza di coordinazione complessiva: “l’altare in fondo è visto abbastanza decisamente dall’alto, mentre il tempio alla sommità della scena, con la sola parte superiore in vista, rivela linee inclinate verso il basso, come se fosse considerato da un livello lievemente inferiore” [26].

Pare comunque che solo per oggetti di ridotte dimensioni prevalga, nelle pitture vascolari dell’epoca, un punto di vista sopraelevato, mentre gli edifici o comunque gli elementi di dimensioni più rilevanti (templi o edifici) sono ritratti come visti, approssimativamente, da sotto in su. In questa implicita convenzione, testimoniata per altro dalla totale assenza, in questo periodo, di vedute a volo d’uccello o comunque dall’alto, si potrebbe riconoscere il riflesso di un soggettivismo e naturalismo rappresentativo riconducibile alle limitazioni imposte dall’altezza fisiologica del ceramografo, ma soprattutto all’evidente assenza di esempi precedenti di questo tipo. In questo senso, l’emancipazione dalla bidimensionalità della superficie pittorica nelle rappresentazioni vascolari dovette procedere con più cautela, rispetto a quanto accadde ad esempio con la prospettiva rinascimentale, dal momento che esse documentano l’iter di un’effettiva scoperta, anche se non totalmente coerente, dello spazio figurativo: nel caso della pittura greca, infatti, “non c'erano robusti schemi spaziali, lasciati in eredità da artisti precedenti e suscettibili di essere copiati e riadattati non appena si fosse manifesto un interesse per una spazialità realistica”[27].

Il già citato frammento di Würtzburg, appartenente ad un cratere rinvenuto a Taranto [28], rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il progressivo dominio figurativo dello spazio. Il soggetto è ancora un’edicola sacra, di cui è visibile, oltre al prospetto principale con frontone, anche quello laterale; le linee costituenti il coronamento architravato di quest’ultimo si dispongono obliquamente verso il basso, permettendo al pittore di rappresentare, non solo le quattro colonne angolari, ma soprattutto il soffitto cassettonato, i cui lacunari sono realizzati attraverso rette approssimativamente parallele e sempre inclinate in modo concorde. Il frammento, che secondo Bianchi-Bandinelli costituirebbe un “perfetta fronte scenica”[29], e dunque una possibile traduzione ceramografica di quella skiagraphia criticata da Platone, si dovrebbe immaginare mutilo della metà destra perfettamente simmetrica: la ricostruzione grafica operatane dal Bulle negli anni Trenta del Novecento, se corretta, dimostrerebbe così la nascita, proprio in Italia meridionale, dei primi schemi ad ‘asse di fuga’ [30] in cui le immagini delle linee recedenti in profondità convergono a coppie, e secondo uno schema progressivo, verso l’ideale asse di simmetria del dipinto. Comunque sia, il frammento di Würtzburg costituisce uno dei più riusciti esperimenti pittorici dell’antichità classica nel rappresentare in modo coerente uno spazio interno, in cui le figure e gli oggetti avrebbero potuto disporsi e muoversi secondo modalità più prossime alla visione fisiologica.

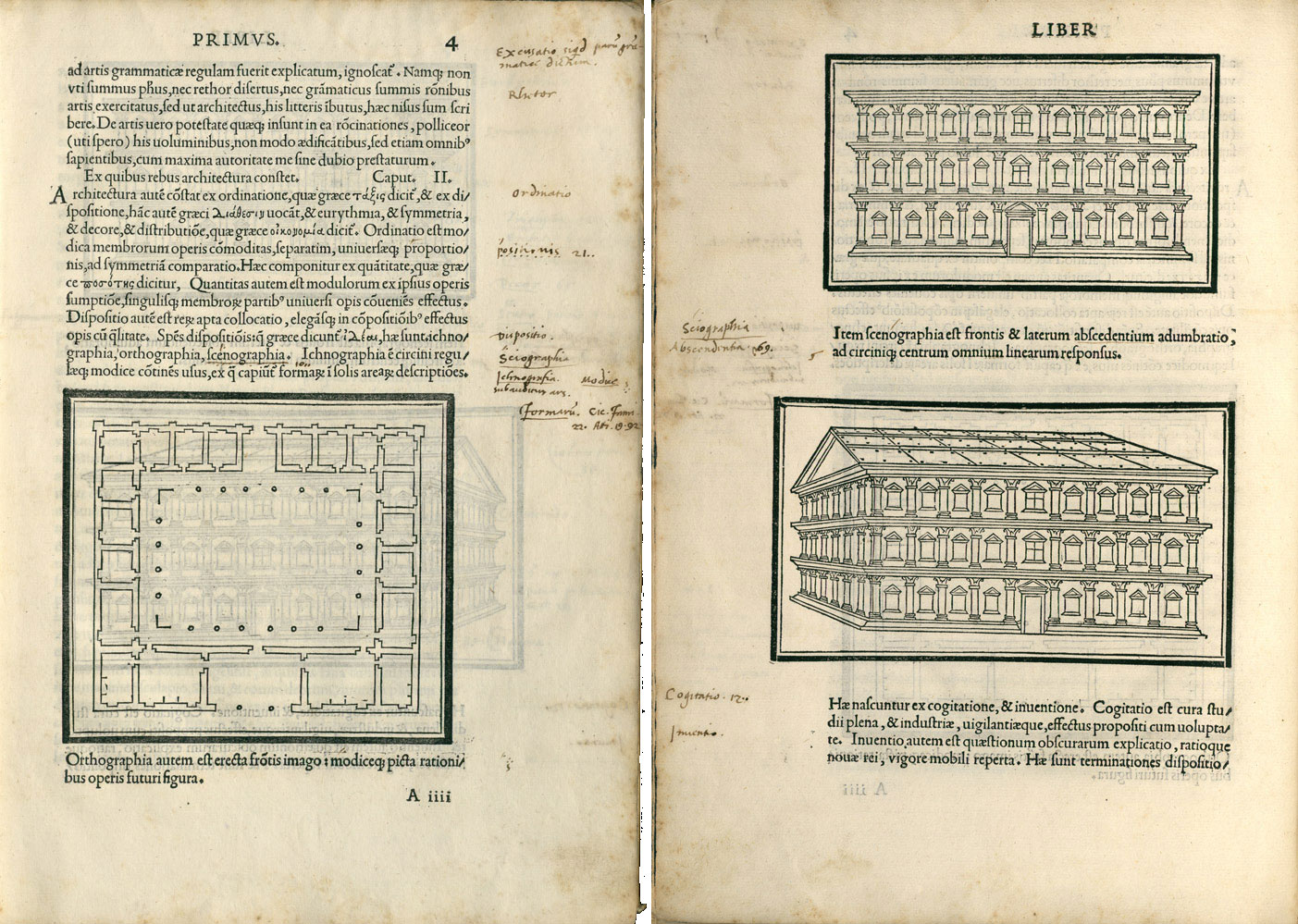

3 | Le tre species del disegno architettonico: ichnographia, orthographia, scaenographia, in Fra Giovanni Giocondo/Vitruvio, M. Vitruvius per Jocundum solito castigatior factus cum figuris et tabula... Venezia, G. da Tridentino, 1511, ff. 4 r-v.

Passando al mondo latino, il riferimento d’obbligo è al De architectura libri decem (25-23 a.C.) di Marco Vitruvio Pollione (I sec. a.C.). L’autore stabilisce, a chiosa del capitolo II del Libro I, le tre species (maniere, o “idee delle opere”) [Fig. 3] di cui si costituisce il disegno architettonico (definito dispositio): anzitutto, l’ichnographia (pianta), cioè:

[...] descrittione, & disegno della pianta, per dare ad intendere la collocatione delle parti, & la larghezza, & lunghezza dell';opera. alche ci vuole un moderato uso della sesta, & della regola [31].

Segue poi l'orthographia (alzato o elevazione):

[...] cioè descrittione, e disegno del levato, & dritto, sí per dimostrare l'altezza delle opere, come la maniera. deve essere lo in pié conforme alla pianta, altrimenti non sarebbe un’istessa cosa quella, che nasce, & quello, che cresce esser lo istesso, & niuna parte aggiungersi da poi [32].

Infine la scaenographia (o sciografia), che per Vitruvio

[...] est frontis et laterum abscendentium adumbratio ad circinique centrum omnium linearum responsus (De arch., I, 2, 2).

La traduzione di quest’ultimo passo è abbastanza controversa: come è noto, infatti, il trattato di Vitruvio ci è pervenuto attraverso una copia manoscritta (priva di illustrazioni), rinvenuta nel 1414 da Poggio Bracciolini, che fu oggetto di numerose edizioni a stampa, successive alla editio princeps curata da Giovanni Sulpizio Verolano nel 1486. È dunque possibile solo ipotizzare quali fossero le traduzioni grafiche delle tre species vitruviane, in particolare dell’ultima il cui contenuto geometrico è quello maggiormente ambiguo. Secondo alcuni studiosi è probabile che il vero termine, cui il testo originale volesse alludere, non fosse scaenographia (da alcuni interpretato come “resa illusionistica delle forme attraverso la prospettiva”), bensì skiagraphia (“descrizione delle ombre proprie e portate”), e che la vicinanza fra i due termini possa aver creato la confusione tra le due lezioni presente già nelle prime edizioni. Nella sua edizione del 1567, Daniele Barbaro traduce l’adumbratio vitruviana con ‘profilo’, cioè indica nella sezione dell’edificio il termine ultimo della triade ortogonale:

La terza idea è il profilo, detto sciografia, del quale la grande utilità si prende, perché per la descrizione del profilo si rende conto delle grossezze dei muri, de gli sporti, delle ritrattioni d’ogni membro, & in questo l’architetto come Medico dimostra tutte le parti interiori, & esteriori delle opere [...] [33].

Prima del Cinquecento è tuttavia difficile rinvenire il disegno della sezione di un edificio, nel significato ‘mongiano’ che attribuiamo oggi a quel termine (l'aggettivo è derivato da Gaspard Monge, vissuto a cavallo tra XVIII e XIX secolo – il sistematizzatore, in termini proiettivi modernidel metodo della doppia proiezione ortogonale). Sono invece presenti sezioni prospettiche, ove la determinazione degli scorci sembra essere suggerita, più che da regole proiettive, dall’osservazione naturalistica di edifici diroccati e effettivamente mostrantisi come ‘spaccati’. Come interpretare dunque la definizione vitruviana di scaenographia/sciographia alla luce delle moderne letture filologiche e delle coeve testimonianze figurative? Una traduzione letterale del passo citato, secondo il Gioseffi, reciterebbe più o meno così:

La scenografia è la rappresentazione [simultanea] della facciata e dei fianchi sfuggenti e la risposta di tutte le linee al centro di un cerchio [34] (o, secondo il White,“al centro del compasso”) [35].

Ora, se si avvicina il passo in questione a un altro brano presente alla fine della Praefatio al libro VII dell’opera (già preso in esame più sopra) in cui Vitruvio narra che:

Ad Atene, mentre Eschilo istruiva la tragedia, Agatarco dipinse la scena e ne lasciò un commentario. Fattine avvertiti, Democrito e Anassagora scrissero sul medesimo argomento, in qual modo sia necessario che, relativamente alla vista e all’estensione dei raggi, stabilito il centro in un luogo determinato, le linee rispondano con ragione naturale, affinché trattandosi d’una realtà certa, immagini altrettanto certe rendessero l’aspetto degli edifici nelle pitture delle scene e quelle cose che sieno state dipinte su fronti diritte e piane, sembrino essere le une recedenti, le altre prominenti [36].

Inevitabile è pensare – come insinua Gioseffi – che Vitruvio alluda a una qualche forma di costruzione pseudo-prospettica elaborata nell’antichità greco-romana, con il sostegno addirittura di trattati specifici sull’argomento. White è abbastanza guardingo circa le possibili ipotesi interpretative cui si prestano i due passi in questione, sicuramente connessi, ma ancorché sintetici e isolati all’interno di un trattato non di ‘prospettiva’, bensì di architettura. La questione è anzitutto filologica, come si diceva, dal momento che quel circini centrum può essere tradotto ora come ‘centro di una circonferenza’, ora come ‘centro di un compasso’[37], pur osservando che Vitruvio non fa mai riferimento ad esso come a una costruzione geometrica contenuta nel piano pittorico. Analogamente, il participio latino responsus e l’infinito respondere offrono il destro ad ambigue interpretazioni, alternative a quelle di ‘rispondente’ e ‘corrispondere’. L’analisi comparata di queste due ultime forme verbali in tutto il De architectura conduce White ad ammettere che per Vitruvio:

La ‘corrispondenza’ consiste in quasi ogni caso, in una relazione esatta, non vaga. In ventotto dei ventinove casi esaminati, essa attiene a questioni precise dal punto di vista matematico, come i rapporti tra frazioni e numeri interi, l’uguaglianza di angoli o pesi e volumi confrontabili [38].

In particolare, i passi più illuminanti sul vero significato di respondere sono quelli nei quali Vitruvio parla dei conci di un arco a tutto sesto i cui giunti di connessione risultano tutti ad centrum respondentes (Vit., De arch., VI, 8, 3; VI, 8, 4): ‘corrispondenza’ o, più coraggiosamente, ‘convergenza’ restituirebbe dunque correttamente l’intenzione descrittiva vitruviana. Il fatto poi che la scaenografia sia introdotta da Vitruvio quale ultimo elemento di una triade, le cui due prime componenti sono la pianta e il prospetto (cioè forme di rappresentazione piana), induce a pensare che l’autore definisse certamente con quel termine una modalità grafica bidimensionale di figurazione. Quale fosse il contenuto tecnico e geometrico di questa costruzione purtroppo non è dato saperlo, e proprio questa indeterminatezza ha consentito agli studiosi di avanzare diverse ipotesi sull’argomento, alcune delle quali palesemente inesatte, per quanto suggestive, basate, oltre che sui riferimenti vitruviani, sulle testimonianze figurative superstiti – in particolare, i dipinti parietali pompeiani – opera di artisti particolarmente versati nella rappresentazione della terza dimensione sul piano.

Come ammette lo stesso Vitruvio, sempre nel suo trattato:

La vista non dà sempre un’esatta interpretazione della realtà, anzi spesso induce a giudicare in modo errato. Nelle scene dipinte, ad esempio, ci sembra di vedere colonne che avanzano, mensole che sporgono, figure scolpite a rilievo, mentre il quadro è perfettamente piano [39].

La citazione sembra riecheggiare una celebre osservazione di Lucrezio, nel IV libro del De Rerum Natura [40]:

Benché un colonnato sia su una linea invariata e sorga continuamente sorretto da colonne uguali, tuttavia, quando lo si vede in tutta la sua lunghezza dalla parte finale più alta, poco a poco riunisce le parti più alte di un cono ristretto, [angusti fastigia coni] unendo il tetto al suolo e tutte le cose sulla destra con quelle sulla sinistra, finché non le ha riunite nel vertice indistinto del cono [oscurum coni... acumen] [41].

Il fenomeno percettivo descritto da Lucrezio – e successivamente ripreso e rielaborato da altri autori come Lucio Anneo Seneca (I sec. d.C.) e Sesto Empirico (I-II sec. d.C.) [42] – allude, in modo poetico, alla sensazione di convergenza apparente delle linee orizzontali recedenti in profondità e viste in forte scorcio; è altresì evidente che la descrizione lucreziana pecca di esattezza fisiologico-geometrica dal momento che, come osserva Vagnetti sulla scorta di White, quel vertice “nessuna delle parallele orizzontali recedenti può mai raggiungerlo per forza di perspectiva naturalis, ma tutte le immagini di esse sono solo capaci di alludere idealmente alla sua intuibile esistenza” [43].

L’interesse di Lucrezio, come già quello di Euclide, è dunque rivolto a registrare la natura ottico-percettiva del fenomeno, senza mostrare alcun interesse verso le ricadute rappresentative che una simile constatazione poteva comportare; ma rispetto al geometra alessandrino, al quale, per quanto ci è noto, si deve la prima sistematica descrizione del cono visivo, a Lucrezio va riconosciuto il merito di aver descritto “il suo esatto rovescio, cioè il cono di convergenza” delle rette parallele in fuga, dando così concretezza, sia pure letteraria e non figurativa, ad una “sensazione percettiva labile, anche se comune e rinnovabile a volontà” [44]: il vertice del cono lucreziano non è dunque l’occhio dell’osservatore, bensì un’anticipazione del cosiddetto ‘punto centrico’ di Leon Battista Alberti (1404-1472) – il moderno punto principale della prospettiva lineare [45]. È tuttavia improbabile sostenere, come già fece Richter, sulla scorta delle citate osservazioni di Vitruvio e Lucrezio, che “la convergenza delle parallele recedenti fosse considerata dai filosofi e matematici antichi come un fenomeno riguardante l’aspetto di un singolo oggetto isolato”[46]. Le osservazioni che abbiamo riportato testimoniano invece di una fase assai avanzata nel processo di dominio logico dello spazio figurativo nel suo complesso, come si evince, in campo pittorico, dall’analisi delle produzione artistica dell’epoca.

La questione dell’esistenza di una prospettiva presso gli antichi romani, larvatamente ammessa già in epoca rinascimentale [47], è tornata di attualità nel Novecento a partire dalla pubblicazione del celebre saggio di Erwin Panofsky, La prospettiva come forma simbolica (Lipsia 1927) [48], nel quale l’autore sosteneva che i pittori ellenistici e della Roma imperiale, presumibilmente in ottemperanza delle teorie ottico-geometriche di Euclide (III sec. a.C.), avrebbero adottato un sistema di rappresentazione non condizionato dalla prospettiva lineare, ancora sconosciuta, ma fondato invece sulla sfericità dell’organo visivo. Il procedimento ipotizzato da Panofsky è costruito abilmente configurandosi come una possibile applicazione rappresentativa dell’ottavo teorema dell’Ottica euclidea (definito da Panofsky, l’assioma degli angoli) ove – si ricorderà – il celebre geometra alessandrino afferma che “la grandezza apparente di un oggetto è direttamente proporzionale all’angolo visivo sotteso” [49].

Panofsky ritiene che nell’antichità sarebbe stato impossibile pervenire a un sistema prospettico ‘focalizzato’ giacché questo avrebbe richiesto la preventiva comprensione geometrico-proiettiva del concetto di punto di fuga (a cui l’Occidente sarebbe pervenuto solo nel XVII secolo, grazie all’opera di Desargues [50]), a sua volta dipendente da quello matematico-filosofico di limite [51]. La sensibilità culturale e la temperie scientifica dell'epoca non avrebbero dunque permesso a quegli artisti di passare dallo spazio psico-fisiologico dell’esperienza a quello matematico della rappresentazione, come accadde invece nell’arte rinascimentale, dando così la stura alla rivoluzione prospettica. Da qui, il ricorso a una modalità rappresentativa – e a una costruzione geometrica – più in linea con la contestuale temperie filosofica e speculativa dell’epoca, insomma, a una ‘forma simbolica’: una prospettiva ‘angolare’ (Winkelperspektive) consapevole della natura sferoidica dell’organo visivo umano; consapevolezza testimoniata, fra l’altro, nell’antichità dagli sforzi degli artisti di emendarne la natura attraverso le ‘correzioni ottiche’ applicate agli elementi decorativi e a quelli architettonici. Nelle parole di Panofsky, questa costruzione “approssimativa, artisticamente utilizzabile”, si baserebbe su di “una sfera di proiezione – cioè visto in pianta e in alzato un cerchio di proiezione – in cui però gli archi di cerchio fossero sostituiti dalle corde sottese” [52].

4 | Stucco policromo con Figure offerenti in edicole e Sileno ebbro su sfondo rosso, rinvenuto a Pompei nella Casa di Meleagro (VI, 9, 2.13, tablinio 8), oggi esposto nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli (inv. 9625).

Lo schema grafico elaborato, che illustra le costruzioni necessarie per determinare la prospettiva panofskyana di una ‘scatola spaziale’ (un interno parallelepipedo), assume il punto di vista come centro della sfera, cioè, nella tavola preparatoria, i centri di due circonferenze, che dovrebbero interpretarsi appunto come le relative proiezioni ortogonali o sezioni – l’equatore in pianta, e un meridiano in elevato – di quella stessa superficie. In questo modo Panofsky attribuisce un’apparente consistenza geometrica al nebuloso circini centrum vitruviano, la cui funzione sarebbe dunque del tutto analoga al futuro quadro albertiano – quella di intersegare la piramide visiva; solo che, nel caso specifico, il cono ottico euclideo sarebbe qui intercettato da una superficie a doppia curvatura. Il risultato figurativo sarebbe una struttura che egli definisce “a lisca di pesce”, perché nell’immagine le rette ortogonali al quadro, anziché in un unico punto di fuga, concorrono a coppie su una retta verticale, denominata perciò ‘asse di fuga’. La pluralità dei punti di concorso, effettivamente presente in alcuni affreschi pompeiani (ad esempio, nella decorazione parietale del Quarto Stile in pittura e stucco policromo, rinvenuta nella Casa di Meleagro, a Pompei) [53] [Fig. 4] è spiegata da Panofsky nei seguenti termini:

Ora se si esegue la costruzione con un simile ‘cerchio di proiezione’ (ove, come abbiamo detto, gli archi di cerchio siano sostituiti dalle corde sottese) si giunge al risultato che coincide in un punto essenziale con i dipinti conservati: i prolungamenti delle linee di profondità non concorrono, con una convergenza rigorosa, in un punto; essi si incontrano (poiché svolgendo [Abrollung] il cerchio, i suoi settori divergono in una certa misura al vertice), convergendo soltanto debolmente a due a due in più punti, i quali giacciono tutti su un asse comune, tanto che ne nasce l’impressione di una lisca di pesce [54].

Il brano citato contiene un evidente equivoco geometrico, stigmatizzato successivamente da altri studiosi [55], che mina alla base la legittimità della costruzione panofskyana, dal momento che la superficie sferica non è sviluppabile [56]; sarebbe altresì possibile immaginare di sostituire detta sfera con una superficie poliedrica – una sorta di ‘geodetica’, il cui sviluppo sul piano del quadro comporterebbe un risultato analogo, anche se non perfettamente sovrapponibile, a quello ipotizzato da Panofsky. Ma di una simile eventualità lo storico tedesco non fa alcuna menzione [57].

È da rilevare invece come l’autore, nel disegno finale, applichi

[...] anche a zone superiori e inferiori al punto di vista quelle medesime partizioni che ha reperito sul circolo equatoriale e, rispettivamente, a zone che si trovano a destra e a sinistra del medesimo punto, quelle che ha reperito sul circolo per così dire ‘meridiano’ [58].

Ciò lascia intendere che, per la determinazione delle suddivisioni orizzontali, Panofsky sia ricorso per via grafica, indipendentemente dalla descrizione fornita per iscritto, a due superfici di proiezione distinte: in pianta, a una superficie intercettante cilindrica, con generatrici verticali e a direttrice circolare il cui centro coinciderebbe con la prima proiezione del punto di vista; dallo sviluppo di questa superficie egli avrebbe ricavato la proiezione delle sole rette verticali. In modo analogo avrebbe ottenuto le suddivisioni verticali, con la variante che ora, in seconda proiezione, la disposizione del cilindro di proiezione sarebbe tale da presentare le generatrici orizzontali e sempre con la concavità rivolta verso l’osservatore: anche in questo caso, lo ‘srotolamento’ del cilindro avrebbe fornito l’immagine delle sole rette orizzontali. Combinando le due informazioni – le planimetriche con le altimetriche – in una sorta di fatale battaglia navale cartesiana, si ottiene effettivamente uno schema figurativo ad ‘asse di fuga’, nel quale però le immagini di punti, apparentemente plausibili, sono in realtà frutto di proiezioni separate su superfici differenti “che non sono in alcun modo sovrapponibili” [59].

Le incongruenze proiettive della costruzione panofskyana non furono prontamente rilevate dagli studiosi se non negli anni cinquanta del Novecento, allorché Gioseffi, strenuo sostenitore dell’unicità sovrastorica della prospettiva, pervenne a un’ipotesi alternativa sulla base anche di un testo negletto di Hendrick Gerard Beyen [60], nel quale “l’esistenza della ‘prospettiva centrale’ nell’Antichità risulta non già affermata ma dimostrata” [61] secondo le parole dell’autore. L’archeologo olandese, infatti, asseriva che, per una buona parte, le decorazioni murali imperiali eseguite nell’arco temporale compreso fra i cosiddetti Secondo e Quarto Stile (100-40 d.C.), mostrano l’impiego di una pseudo-prospettiva assai prossima a quella modernamente intesa, e derivata dalla pratica scenotecnica [62]. Ciò nondimeno, la presenza in alcune pitture antiche di un unico ‘punto di fuga’ in cui convergono le immagini delle rette ortogonali al quadro, recedenti in profondità, con l’eccezione delle sole zone basamentali, non poteva cancellare la presenza di altrettante, se non maggiori, testimonianze figurative in cui predomina lo schema ‘ad asse di fuga’. Secondo il Kern questo topos figurativo – caratterizzato dalla convergenza a coppie delle ortogonali al quadro approssimativamente parallele – negli scorci architettonici presenti sia nei vasi italioti, sia negli affreschi pompeiani e romani, si può ricondurre a uno schema rinvenibile nel sistema decorativo a ‘dentelli’ del bordo di un mosaico pavimentale quadrato risalente al II secolo a.C. [63], oggi conservato presso la Glypthothek di Monaco: prolungando i segmenti che delimitano ciascun dentello e il suo simmetrico si otterrebbe, dice il Kern, un sistema di rette parallele e simmetricamente convergenti. Per i punti di mutua intersezione delle rette corrispondenti su ciascuno dei quattro lati del bordo musivo, sarebbe allora possibile tracciare altrettante circonferenze concentriche, improbabile interpretazione geometrica della sibillina “risposta di tutte le linee al centro di un cerchio” di vitruviana memoria [64].

L’ipotesi di Gioseffi, in linea evolutiva, come si diceva, con quella del Beyen, è invece che il circini centrum sia parte integrante del riferimento prospettico: che non appartenga, dunque, allo spazio dell’osservatore, ma giaccia sul foglio da disegno – o, che è lo stesso, sulla parete da affrescare. In altri termini si tratterebbe, secondo l’autore, di un ‘cerchio di distanza’, il cui raggio (d) misurerebbe la distanza dell’osservatore dal quadro medesimo e il cui contorno delimiterebbe il campo visivo. La costruzione proposta è allora, nelle parole dell’autore, del tutto simile a quella ausiliaria attribuita all’Alberti: sul quadro si stabilirà il centro della circonferenza (C), verso cui convergeranno le immagini di tutte le rette recedenti in profondità. Tale centro, per il Gioseffi, fungerebbe però, nell’uso del pittore, non solo da ‘punto principale’ – proiezione ortogonale del centro di vista sul quadro – ma anche da seconda proiezione mongiana del punto di stazione; questa coincidenza permetterebbe di determinare, senza tavole preparatorie preliminari, bensì direttamente sul quadro, lo scorcio degli intervalli in allontanamento progressivo dal piano iconico, qui visto di profilo come un segmento verticale tangente alla circonferenza dianzi disegnata [65].

In particolare per Gioseffi, lo schema proposto si adatterebbe, con notevoli semplificazioni grafiche, a quelle rappresentazioni, tipiche della pittura parietale antica, caratterizzate da una forte simmetria assiale: solo una metà dell’immagine richiederebbe linee di costruzione, mentre la restante parte ne resterebbe sgombra. Tuttavia, l’ipotesi dello studioso italiano appare eccessivamente artificiosa e difficilmente sottoscrivibile sulla base delle fonti documentarie fino ad oggi disponibili, dal momento che presuppone il dominio da parte degli antichi pittori parietali di moderni concetti proiettivi, e in particolare una precoce (ma anacronistica) comprensione del concetto d’intersezione della piramide visiva con il quadro – ancora al di là da venire.

Tutte le ipotesi citate, come si diceva, traggono spunto, oltre che dalle evidenze letterarie, soprattutto dall’analisi delle pitture superstiti, in particolare di quelle eseguite all’inizio del cosiddetto Secondo Stile [66]; per la maggior parte collocate nell’area circumvesuviana – e a noi miracolosamente giunte grazie all’azione conservatrice dell’eruzione del 79 d.C. che seppellì i centri abitati di Pompei, Ercolano e Stabia – e in numero assai ridotto nell’area romana, esse si devono interpretare come espressione di un gusto imitativo rivolto a perpetrare i fasti artistici, sia pure in un arco temporale limitato (dall’80 a.C. al 79 d.C.), della precedente cultura pittorica ellenica ed ellenistica, a noi del tutto ignota. “La pittura parietale romana è, insieme con il mosaico pavimentale, uno dei pochi elementi decorativi delle case dei quali è possibile seguire l’evoluzione dal tardo II secolo a.C. fino alla tarda antichità” [67], osserva il Moormann, ricordando come lo stretto legame fra pittura – di qualità artigianale e non artistica – e architettura sia testimoniato dallo stesso Vitruvio che dedicò proprio a questo genere pittorico l’intero VII libro del suo De Architetctura.

In sintesi, le possibilità decorative offerte dalla pittura parietale sono cinque: “imitazione di lastre marmoree, con l’aggiunta o meno di finto rilievo; campiture delimitate da cornici, fasce o bordi; facciate da parata; schemi ‘liberi’ con motivi figurativi; schemi ripetitivi” [68] – e tutte si conformano all’ineluttabile tripartizione orizzontale della parete in plinto (o zoccolo), zona mediana e coronamento. In questa sede, evidentemente, interessano quegli affreschi ove siano raffigurati elementi architettonici o comunque si alluda ad uno spazio virtuale; e sempre Vitruvio descrive queste ‘facciate da parata’ come “aedificorum figuras, columnarum et fastigiorum eminentes proiecturas”[69]: pareti esterne di palazzi, ingressi monumentali, archi trionfali e scene teatrali, con i rispettivi apparati di colonne, nicchie, architravi e aperture, sono dunque gli elementi di un vocabolario figurativo, di sicura invenzione ellenistico-romana, impiegato per dilatare lo spazio domestico coevo, spesso privo di luce diretta [70].

La conquista di quest’illusionismo pittorico attraversa una fase iniziale nella quale l’artista amplifica le dimensioni della stanza ricorrendo all’immagine di un colonnato di là dal quale scorre una fascia chiusa e continua, supposta in posizione arretrata e arricchita di stucchi imitanti superfici marmoree o murarie (Primo Stile). Successivamente, l’artista “si accanisce contro il muro chiuso, aprendolo sia nel registro alto che nella parte bassa al centro, forandone la struttura in modo da intravedere al di là una porzione di cielo” [71].

Il passo seguente prevede il ricorso a una struttura architettonica dipinta, innalzata al di sopra di un unico podio o basamento: secondo alcuni studiosi [72], le architetture reali, probabile fonte d’ispirazione del pittore antico per la realizzazione di queste ‘facciate da parata’, sarebbero quelle scene teatrali (scaenae frontes [73]), corrispondenti ai tre generi (tragico, comico e satirico), di cui ci parla ancora Vitruvio (De architectura, V, V.8), e che si traducono pittoricamente in un articolato uso del θύρωμα, cioè del sistema decorativo a transenna con porta. L’archeologo Little ha posto utilmente a confronto i tipi di scaenae frontes, in uso nell’allestimento teatrale antico – nei quali si riconosce la presenza dei periaktoi [74] – con l’evoluzione stilistico-cronologica dei θυρώματα in pittura, descrivendone un possibile svolgimento parallelo: entrambi infatti si compongono il più delle volte nell’immagine di un propylaeum palaziale che si affaccia sul peristilio di un cortile, di cui si intravedono di scorcio i prospetti, o all’interno del quale si riconosce la presenza di un tempietto a pianta circolare (tholos).

Altri studiosi dissentono da questa conclusione, dal momento che solo a partire dal tardo I secolo a.C. si può iniziare a parlare di teatri stabili con elementi architettonici analoghi a quelli raffigurati negli affreschi superstiti> i modelli di questi ultimi andrebbero dunque rintracciati in altri tipi di edifici [75]. In ogni caso, l’esame degli affreschi realizzati con la tecnica ad encausto giunti sino a noi mostra un progressivo avvicinamento, da parte dei pittori, a forme illusionistiche di rappresentazione che però, nel caso dei documenti circumvesuviani, testimonierebbero la fase conclusiva, e dunque più matura, della probabile tecnica pseudo-prospettica cui allude Vitruvio.

Nella Villa dei Misteri, a Pompei, la parete di fondo dell’alcova a del cubicolo n. 16 presenta, ad esempio, il classico schema tripartito a fasce orizzontali su cui si innesta, nello sviluppo verticale della decorazione pittorica, la rappresentazione di tre sistemi voltati a botte, poggianti su di una complessa teoria di cornici, pilastri e colonne (queste ultime apparentemente aggettanti dal piano pittorico), in cui la maggior parte delle rette ortogonali al quadro concorre effettivamente, se si esclude la parte basamentale, verso un unico punto di fuga. Gioseffi, sulla scorta della sua personalissima interpretazione dei noti passi vitruviani, ha tentato una restituzione o, meglio, una ‘ricostruzione’ prospettica della parte superiore dell’affresco in questione, sostenendo che “questa pittura presuppone la pratica di derivare le prospettive dalla pianta e dell’alzato” [76]. Egli ammette come ‘licenze’ artistiche alcune incoerenze o pentimenti figurativi dell’immagine, come la forma rettangolare – e non classicamente quadrata – dei lacunari. Ma, per il problema del disordine prospettico nelle linee inferiori si potrebbe ammettere, con Beyen, che queste pitture, derivando da scenografie teatrali, fossero la traduzione figurativa di scene collocate di solito al di sopra di un palco, il cui limite inferiore fungeva anche da orizzonte: la nuova necessità “di servirsi di un orizzonte meno basso” nella pittura parietale potrebbe aver indotto una sorta di anarchia prospettica proprio nella rappresentazione della zona basamentale [77]. Gioseffi, invece, ne rinviene le cause in una sorta di compromesso con la tradizione decorativa antecedente il Secondo Stile: i podii, i basamenti e in genere la parte inferiore della prima fila di colonne dipinte si sottrarrebbero al sistema prospettico delle fasce superiori, per rispettare la coerenza percettiva dello spazio domestico, e non quella figurativa degli affreschi [78].

5 | Cubicolo della Villa dei Misteri in Pompei, II sec. a.C., Secondo Stile pompeiano.

La parete dell'alcova b, sempre nello stesso cubicolo, ci offre la visione di un affresco realizzato secondo principi analoghi [Fig. 5]: esso si presenta come “una sorta di serliana ‘a giorno’, dietro la quale si vede il solito ‘muro basso’ del Secondo Stile che inserisce nei due vani laterali della serliana due appendici aggettanti sorrette da colonne” [79], mentre il fornice centrale si apre classicamente lasciando intravedere il coronamento di una tholos. Qui la disposizione delle rette dipinte segue percorsi più errabondi, riferendosi selvaggiamente a ben dodici orizzonti: la molteplicità dei punti di vista, che questa scelta implicherebbe alla luce delle moderna teoria prospettica – compresa la non unitarietà della cornice decorativa – ha indotto alcuni studiosi a ipotizzare una precisa strategia rappresentativa da parte dei pittori antichi, volta a soddisfare la percezione simultanea delle superfici affrescate da posizioni diverse, connesse alla pluralità di modelli fruitivi offerti dagli spazi nei quali erano inserite [80]. Il frammento superstite del cubicolo n. 14 si segnala, per quanto limitato nella sua estensione, come un eccezionale documento di correttezza prospettica: come ha dimostrato il Beyen, le rette recedenti in profondità e quelle parallele al quadro, che definiscono un soffitto cassettonato, determinano con esattezza le immagini di altrettanti quadrati, lasciando supporre un uso assai spinto, per l’epoca, di una costruzione geometrica analoga a quella che oggi si serve del cosiddetto ‘punto di distanza’.

Altri esempi, sempre nella medesima villa, mostrano che talvolta gli artisti pompeiani del Secondo Stile seppero gestire, con sufficiente coerenza, la spinosa questione della fuga di rette appartenenti alle zone inferiori della superficie affrescata: e transenne prospettiche di ordine ionico, presenti su due pareti dell’oecus (stanza di soggiorno) n. 6, mostrano, almeno per le colonne centrali [81], un’unitarietà di convergenze verso un unico punto di fuga sia per gli imoscapi sia per i sommoscapi delle medesime; ed infine, nell’alcova b del cubicolo 8, anche le rette orizzontali, immagini degli spigoli inferiori e superiori che delimitano le quattro facce laterali dell’ambiente raffigurato, convergono correttamente in un solo punto.

6 | Un particolare degli affreschi del cubiculum della Villa di Publio Fannio Sinistore, I sec. a.C., Boscoreale (Napoli) oggi presso il Metropolitan Museum, New York. Accession Number 03.14.13a–g.

Nella Villa di Publio Fannio Sinistore, a Boscoreale, pure l’affresco posto sulla parete occidentale del triclinio estivo (ora presso il Museo Nazionale di Napoli) presenta, al di sopra del basamento, una buona convergenza delle linee: la scena raffigura “il propylon di un edificio con portico colonnato interno, appena visibile attraverso le quinte svelate da tendaggi abbassati sopra le mezze pareti del portale” [82]; un simile principio di sufficiente unitarietà prospettica si riscontra negli affreschi ad encausto appartenenti alla stessa casa, ma oggi conservati presso il Metropolitan Museum di New York [Fig. 6], e soprattutto nell’affresco della cosiddetta Sala delle Maschere, presso la Casa di Augusto sul Palatino (Roma) [83] – mirabile anche per la rappresentazione delle ombre proprie e portate delle membrature architettoniche – ove la derivazione dalla frons scenae è evidentemente testimoniata dalle maschere poste nei riquadri laterali del partito architettonico che incornicia, al centro, un santuario agreste.

Nella Casa del Labirinto a Pompei, gli affreschi collocati nell’oecus corinzio, si distinguono, fra quelli finora citati, per l’estrema razionalità compositiva, luministica e prospettica:

Nelle parti superiori della parete superstite della composizione oltre quaranta linee di fuga in molti piani ampiamente separati, sia verticali che orizzontali, convergono in un unico punto in basso al centro dell’altare, mentre un’altra mezza dozzina lo mancano solo di qualche centimetro [84].

L’osservatore non percepisce invece di primo acchito l’illogicità prospettica presente nelle parti basamentali, forse in virtù della rarefatta illuminazione ambientale; mentre per il disegno dell’altare il ricorso a un punto di fuga alternativo, in particolare più alto, è lampante, e imputabile, secondo il White, al “desiderio di mostrare la solidità di questo elemento centrale, che presenti solo la sua superficie anteriore piana e ben costruita” [85]. Analoghe considerazioni possono estendersi agli affreschi – risalenti alla prima età imperiale – rinvenuti nella Villa di Poppea presso Oplonti, l’odierna Torre Annunziata.

L’adozione non costante del sistema a punto di fuga unico o ad ‘area’ di fuga ristretta, e la preponderanza dello schema ad ‘asse di fuga’ dovrebbero dunque interpretarsi come indicatori di un approccio eminentemente pratico alla questione dell’illusionismo pittorico, che pure all'epoca doveva apparire come preponderante in queste rappresentazioni. In una fase successiva del Secondo Stile, definibile di decadenza, la tendenza al trompe l’oeil si svincola dal ruolo fin’allora svolto nell’abitazione, cioè di ampliare l’angusto spazio domestico attraverso scene realistiche: prevale invece il gusto per le capricciose immagini di quello che Stocka ha definito “Paese della Cuccagna” [86].

Così al posto della costruzione pseudo-prospettica, fa la sua comparsa quella pseudo-assonometrica, in particolare obliqua, impiegata con più frequenza alla fine del Secondo e all’inizio del Terzo Stile, quando le immagini pittoriche sono inserite a mo’ di quadri (πίνακες) nel partito decorativo della parete, probabile segno del ritorno a sistemi più abborracciati per la costruzione della profondità figurativa. La Casa dei Vettii, per esempio, sulle pareti dell’oecus e del triclinio reca diverse figurazioni di questo tipo, la cui ‘scorrettezza’, rispetto a un’immagine ottica, è riconducibile, secondo Florenskij, alla pluralità dei suoi punti di fruizione [87].

A una fase tarda, del Terzo Stile, appartengono le decorazioni dei fregi architettonici presenti nel tablino della Casa di Marco Lucrezio Frontone, a Pompei, da alcuni studiosi invocate come l’esemplificazione più coerente di una supposta prospettiva ‘soggettiva’, ipotizzata, alla fine del XIX secolo, da Guido Hauck [88] (titolare della cattedra di Geometria proiettiva a Berlino) e condivisa successivamente dallo stesso Panofsky: si tratterebbe cioè di una tecnica prospettica alternativa a quella tradizionale – basata sul modello kepleriano e scheineriano dell’occhio inteso come immobile camera oscura – che darebbe più utilmente conto del fatto che

Gli occhi sono in continuo movimento e l’immagine retinica non è frutto di ciò che in un istante si proietta sul fondo dell’occhio, ma è un mosaico che si costituisce nel tempo e che è composto di tessere, ciascuna delle quali è il frutto del volgersi dello sguardo verso un punto dell’oggetto [89].

In altri termini, una simile prospettiva terrebbe maggiormente conto non tanto della obiettiva rettilineità, mettiamo, degli spigoli di un oggetto prismatico, quanto della loro curvatura così com'è soggettivamente percepita dall’osservatore. Nell’affresco in questione, secondo White, sarebbero “affrontati in modo assai raffinato problemi di apparenze visive e di spazio pittorico” [90]. All’interno di una virtuosistica e calligraficamente minuziosa cornice decorativa, di gusto fitomorfico, si inseriscono scene mitologiche e ‘squarci’ con architetture in prospettiva. Il fregio superiore, in particolare, illustra un sistema compositivo a tre aediculae, due delle quali – quelle estreme – risultano fuori scala rispetto alla centrale, mentre le porte delle strutture appaiono restringersi lateralmente e slittare in avanti; le linee recedenti in profondità convergono, a coppie, verso l’asse di fuga, e pur non registrandosi ‘distorsione’ alcuna delle linee rette, l’artista tenta di spezzarne la continuità finendo con “il creare in maniera assai vivace lo stesso effetto delle curve continue, tipiche di una prospettiva che si avvicina a quella sintetica” proposta da Hauck [91].

Successivamente, la tendenza verso forme d’illusionismo pittorico approssimate divenne prevalente a Roma: gli artisti ricorrono a metodi sempre più empirici, rispetto a quelli osservati durante il Secondo Stile, anche se di un certo effetto. Con l’affermarsi del Terzo e del Quarto Stile inizia il processo di abbandono delle convenzionali procedure pseudo-prospettiche precedenti: ad esse si preferisce l’impiego di una tecnica proto-impressionistica, soprattutto nella resa cromatica dei paesaggi, spesso raffigurati da una posizione sopraelevata, e si registra una non comune attenzione nella resa dimensionale di oggetti e figure umane in rapporto alla distanza. Osserva Gioseffi:

Così mentre gli spericolati virtuosismi decorativi e la moltiplicata ricchezza degli episodi renderebbero ardua l’applicazione di procedimenti rigorosi, questi diventano anche superflui ai fini di questo spettacolo spumeggiante, gaio e spazialmente sincopato che ora si ricerca [92].

I due piccoli quadretti con paesaggi architettonici, provenienti da Pompei (oggi presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli [93]) e assimilabili al Terzo Stile, illustrano un classico topos della coeva pittura pompeiana, le cui origini sono attribuite da Plinio il Vecchio al pittore di età augustea Ludius (o Studius, attivo nella seconda metà del I secolo a.C.), quello del ritratto della villa d’otium. Nel primo è rappresentato un lungo porticato con alto avancorpo centrale esastilo e bracci laterali a due piani che delimitano un ampio giardino recintato da strutture marmoree; il ricorso a una intuitiva costruzione prospettica si apprezza soprattutto nelle colonne dei loggiati superiori che “vengono a trovarsi poco più in alto di quelle del braccio di fondo, costituendo così un’unitaria quinta scenografica che proseguiva alle estremità – ma si conserva solo quella destra – con altri edifici visti in prospettiva” [94]. Nel secondo quadretto è pure presente una porticus triplex caratterizzata da loggiati chiusi da plutei, “disposta intorno a un’aiuola recintata da un basso muretto con pilastrini agli angoli, vista in prospettiva forzata, o più probabilmente di forma effettivamente trapezoidale” [95].

Le già menzionate scene tratte dall’Odissea [96] (o Errationes Ulixis, probabili imitazioni, risalenti alla fine del I sec. d.C., di originali ellenistici del II sec. a.C.) aiutano a definire quali fossero i criteri minimi impiegati dai pittori per alludere alla distanza paesistica e alle sue implicazioni atmosferiche: le figure dipinte nell’episodio relativo ai giganti Lestrigoni, sono ritratte con sensibilità ‘ottica’, riducendosi di dimensione a mano a mano che si scaglionano in profondità [97], mentre le immagini di piccoli oggetti prismatici sono spesso restituite secondo vedute pseudo-assonometriche, o comunque non riconducibili complessivamente a un solo punto di vista [98]; il fondale, pur risentendo di influenze formali delle cosiddette scene megalografiche [99], è realizzato con variazioni cromatiche che danno conto dell’ispessirsi dell’aria, e della conseguente variazione luministica subita dagli oggetti posti in lontananza: una notevole anticipazione, dunque della cosiddetta prospettiva aerea, di cui si occuperà di lì a qualche anno, da un’angolazione squisitamente percettiva, anche Claudio Tolomeo nella sua Ottica (I secolo d. C.). Tutti questi elementi, sinergicamente, contribuivano a far percepire i panorami in questione, inseriti all’interno di una cornice architettonica, e dunque il piano affrescato come la veduta continua di un paesaggio ininterrotto – salvo qualche piccola incoerenza nelle connessioni tra un pannello e l’altro – a cui avevano miracolosamente accesso i visitatori della casa.

In definitiva dunque le prove documentarie, letterarie e pittoriche, giunte sino a noi non permettono di trarre una conclusione definitiva sulla conoscenza da parte degli antichi di una procedura di costruzione prospettica delle immagini, sia che questa si ritenga anticipatrice della moderna (come sostiene, ad esempio, Gioseffi) o sostanzialmente distinta da essa perché basata su altre premesse ottico-geometriche (si ricorderà, in merito, la posizione assunta da Panofsky); e questo soprattutto per il carattere intrinseco delle testimonianze pittoriche superstiti, che si configurano come copie decorative – eventualmente imperfette o approssimative – di originali pitture elleniche e ellenistiche andate perdute. L’esecuzione di siffatti affreschi secondo costruzioni pseudo-prospettiche, da parte di esperti decoratori, non è sufficiente, per una serie di reticenze pittoriche ed errori figurativi, a corroborare le asserzioni fornite da alcuni letterati (Vitruvio e Lucrezio, in primis): la convergenza di un buon numero di rette fuggenti in profondità in un dipinto potrebbe testimoniare semplicemente uno spiccato spirito di osservazione da parte del pittore dei fenomeni percettivi, e non necessariamente fornire prove inoppugnabili dell’esistenza di una strategia geometrica (e proiettiva ante litteram) dietro quelle immagini. Anzi, la mancanza di unitarietà fra la parte basamentale e quella propriamente rappresentativa degli affreschi del Secondo Stile, insieme alla presenza di schemi di convergenza delle rette su assi orizzontali o verticali, rivelerebbe la straordinaria sensibilità di operatori che, pur privi dei fondamenti scientifici necessari per elaborare quella teoria che giustificherebbe la prospettiva lineare moderna, sono riusciti, nei limiti della loro epoca, a realizzare suggestive opere allusive della tridimensionalità, rivelando, benché a livello empirico, un certo controllo metrico della profondità.

Del resto, per tutta l’epoca antica non potrà realizzarsi quella profonda unità dello spazio pittorico, che si affermerà solo con la moderna concezione – secondo cui lo spazio è considerato una semplice entità astratta riferibile a tre assi coordinati: perdurerà piuttosto la concezione aristotelica, che continuerà a condizionare ancora le diverse esperienze estetiche per tutto il Medioevo.

Mentre dunque la ricerca pittorica viene sviluppando un più coerente senso spaziale, in campo scientifico si fa sempre più viva l’esigenza di razionalizzare il processo fisiologico della percezione visiva, esigenza già sentita fin dall’antichità, quando cioè i geometri per primi avevano cominciato a occuparsi del problema, stimolati certo dalla stretta analogia che lega i termini ‘raggio visuale’ e ‘raggio luminoso’ al concetto matematico di ‘linea retta’.

Dovranno tuttavia trascorrere molti secoli prima che gli studi sull’ottica, elaborati dagli antichi geometri, vengano coscientemente assunti come base di riferimento per la rappresentazione pittorica; e questo perché, come già accennato, le finalità delle ricerche condotte in ambito fisiologico-geometrico non coincisero inizialmente con quelle esperite in campo artistico, pur se caratterizzate da una comune scaturigine: lo studio dei processi della visione. La convergenza da un lato di interessi speculativi a carattere scientifico e, dall’altro, di quelli applicativi all’immagine figurativa si realizzerà nella sua pienezza più tardi, e segnatamente nel Rinascimento, quando gli artisti avvertiranno come irrinunciabile la necessità di rappresentare lo spazio fenomenico secondo modalità non più empiriche, bensì scientifiche, fondate e fondanti la nuova sensibilità del 'realismo visivo’.

Ma torniamo, per concludere, al termine skiagraphia. Se si concorda con il matematico greco Gemino (vissuto nel I secolo a.C.), la catòttrica si suddivideva in tre specie [100]: ottica (ossia perspectiva naturalis), specularia e skiagraphia. Quest’ultima categoria, dunque, potrebbe indicare che lo studio delle ombre competesse in qualche modo all’ottica, come sembra suggerire anche Sereno di Antinoe (300-350 d.C.), il quale, nel suo testo sulle sezioni coniche e cilindriche, prova a dimostrare il parallelismo fra rette, in difesa del geometra Peithone (355 a.C. circa-316 a.C.), che già lo aveva proposto osservando le ombre diurne di un colonnato. L’asserzione di Sereno che lo studio delle ombre fosse parte dell’ottica potrebbe essere anche suffragata, in mancanza di prove certe, dall’unico riferimento alle ombre contenuto nei trattati antichi di questa disciplina, dalla prova cioè che la luce procede in linea retta (κατ᾽ εὐθεῖαν [...] τὰ γράμματα), come si afferma nella recensione tardo-antica dell’Ottica di Euclide firmata da Teone di Alessandria [101].

Tuttavia, testimonianze dirette e indirette relative all’opera di altri studiosi, sembrano spostare, come si diceva, il campo di pertinenza dello studio delle ombre dall’ottica all’astronomia: è il caso dell’arabo Al-Hazen (965-1039), autore anche di un trattato non pervenutoci sugli ‘strumenti delle ombre’ - forse meridiane e gnomoni – e di un’opera suggestivamente intitolata Sulla natura delle ombre in cui il nostro definisce le ombre come le fondamenta dell’astronomia. Il testo arabo riveste una particolare importanza in quanto, fra l’altro, con chiarezza teorica e dimostrazioni pratiche, distingue l’ombra dalla penombra, sollevando per primo il problema dell’indeterminatezza del contorno delle ombre proiettate dalla luce solare, e distinguendo inoltre la natura delle varie sorgenti luminose. La mancata traduzione in latino impedì che le intuizioni di Al-Hazen incidessero sullo sviluppo della teoria delle ombre in Occidente, tant’è che autori come Al-Kindi (800-873), Roger Bacon (1214-1294) e John Pechkam (1240-1292) [102] non fecero che assumere le posizioni già espresse da Teone di Alessandria nella sua revisione tardo-antica dell’opera di Euclide [103]. In particolare, il trattato di Pechkam, come già quello di Al-Hazen, rappresentò una sorta di testo di base per l’ottica rinascimentale; un’opera come il De Visu o le Questiones de Perspetcive di Biagio Pelacani (1390 ca.) risultano essere un commentario dei testi di ottica precedenti, anche se al loro interno si può ravvisare un contributo originale, segnatamente nel tentativo di legare lo studio delle ombre a quello della prospettiva. Dopo aver affermato che “astrologia (cioè l’astronomia, n.d.r.) nulla fa senza prospettiva (cioè l’ottica)”, Pelacani, esaminando una serie di illusioni ottiche collegate alla percezione alterata della luce, associa l’ombra proiettata da una candela di un modello di sfera celeste, sospeso a un filo legato in un punto del suo circolo equinoziale, alla proiezione prospettica della stessa sfera ottenuta sostituendo alla sorgente luminosa l’occhio umano. Questa consustanzialità fra raggi luminosi e raggi visuali, consapevolmente o meno, rappresentò il primo passo verso un’elaborazione della teoria delle ombre all’interno del problema prospettico.

Ricordiamo che il termine skiagraphia è un composto greco di σκιά (ombra) e γραφή (disegno); generalmente tradotto come “pittura con opportuna distribuzione di ombre e di luce”, in alcuni contesti si assume col significato ‘disegno’, ‘pittura in prospettiva’ o ‘apparenza, illusione, adombramento’. Le fonti greche riconoscono nella skiagraphia una delle componenti fondamentali della pittura, ma la mancanza di esempi pittorici dell’epoca, come abbiamo detto dianzi, non ci permette di desumerne la vera natura tecnico-artistica; le uniche testimonianze pervenuteci sono dunque di origine letteraria – coeve o successive alla formulazione del termine – o applicative all’interno dell’ambiente pittorico romano.

Si sa, come abbiamo già ricordato, che la skiagraphia fu ideata dal pittore ateniese Apollodoro (seconda metà del V secolo a. C.) e che il suo virtuosismo gli valse il soprannome di ὁ σκιαγραφός. Plinio e Quintiliano traducono skiagraphia con lumen et umbrae nei loro scritti già citati, e a tale tecnica attribuiscono la nascita dell’arte pittorica (come vedremo tra poco), distinta da quella del disegno. Lo stesso Plinio, parlando di Apollodoro, lo definisce lumen artis, sostenendo che: “hic primus species exprimere instituit primusque gloriam penicillo iure contulit” [104], pur non precisando in che cosa consistesse questo dispositivo-chiave che distingueva la pittura dal disegno. Dal canto suo Vitruvio – forse non attingendo direttamente da fonti greche ma, presumibilmente, da traduzioni latine di testi tecnici ellenici, ora irreperibili – traduce skiagraphia con adumbratio.

L’idea che il termine alludesse a qualcosa di simile alla veduta prospettica, sembra essere stato avvalorato dalla tarda tradizione enciclopedica da due testimonianze fondamentali: la parziale omofonia fra σκιαγραφία e σκηνογραφία, termine quest’ultimo che dovrebbe riferirsi alla rappresentazione illusionistica in scenari dipinti per il teatro [105]; altra testimonianza è la raccomandazione di Aristotele e Platone che i dipinti realizzati con la skiagraphia vengano osservati da una certa distanza, in una posizione ottimale, giacché una loro fruizione ravvicinata li renderebbe incomprensibili.

Tuttavia studi più recenti, in particolare quello condotto da Eva Keuls, sembrano allontanare l’ambito di competenza di questa tecnica sia rispetto alla determinazione delle ombre che a una presunta resa pseudo-prospettica in epoca classica [106]. L’analisi di Keuls si basa proprio sull’esame di fonti letterarie greche ed ellenistiche, ma è soprattutto dalla lettura delle citazioni del terminis technicus fatte da Platone, di altre presenti in opere di Aristotele e dall’esegesi del “lumen et umbrae” pliniano che la studiosa americana ricava una personale e convincente interpretazione. Keuls ricorda il pensiero di Plinio, probabilmente desunto da un testo greco non pervenutoci sulla natura dei colori, così espresso:“Tandem se ars ipsa distinxit et invenit lumen atque umbras, differentia colorum alterna vice sese excitante” [107] – laddove l’ultimo inciso può tradursi come “derivante la sua intensità dall’alternanza di colori contrastanti”, a indicare che tale tecnica si basava sulla giustapposizione di piccole parcelle cromatiche contrastanti, percepibili però in una “fusione ottico-cromatica” se viste da una distanza opportuna.

Anche alcuni passi tratti dal Teeteto, dal Parmenide, da Leggi, dal Fedone, dalla Repubblica, e dal Crizia di Platone, e dalla Retorica, dal Del Senso e dei Sensibili, e dalla Metafisica, di Aristotele, indicano nella skiagraphia ora una costruzione cromatica che si rivela da lontano, ora la frammentazione pointilliste delle superfici dipinte, ora la reciproca intensificazione ricavata dai colori avvicinati per contrasto, ora l’epitome di inganno, illusione. In alcuni brani di queste opere, il termine appare spesso al centro di ambigue metafore filosofiche (in tali contesti, l’accezione più diffusa è sicuramente quella di ‘illusione’), ma in altri la descrizione è sufficientemente circostanziata. Ad esempio nel Parmenide, allorché l’autore deve introdurre l’immagine della non esistenza dell’Uno, fa dire al suo collega filosofo (Parmenide, appunto):

Un tale essere, per chi lo guardi da lontano e indistintamente, di necessità appare come unico; ma, a chi lo stia guardando da vicino e attentamente, ogni cosa appare infinita nel numero, poiché è privata dell’unità, che non esiste [...]. Proprio come le cose dipinte secondo la skiagraphia (ἐσκιαγραφημένα) viste come un’unica cosa da chi è posto a una certa distanza, appaiono essere nello stesso stato ed essere uguali [...]. Ma quando ci si avvicina loro, esse mostrano di essere una moltitudine e diverse e differenti dall’apparenza delle altre cose e ineguali l’una rispetto all’altra” [108].

La metafora platonica evidenzierebbe come, assimilate alle particelle dissimili che compongono l’essere, le macchie di colori contrastanti siano alla base della tecnica divisionistica indicata come skiagraphia. Il fatto poi che l’espressione (ὑπὸ τῆς παρ᾽ ἀλλήλας θέσεως) usata da Platone per indicare, nella Repubblica (586c) la giustapposizione di colori contrastanti nella skiagraphia, sia la stessa impiegata da Aristotele in un brano di Del Senso e dei Sensibili relativo alla percezione cromatica (439b 20-23), confermerebbe l’ipotesi di Keuls secondo cui il termine avrebbe indicato – in epoca classica – una particolare tecnica di uso e di distribuzione del colore sulla superficie pittorica, e non esclusivamente l’impiego di ombre e chiaroscuri nel dipinto. Tale tecnica, basata sulla fusione dei colori di differenti tonalità, era, secondo la studiosa, in consonanza con la teoria cromatica greca e con le acquisizioni dell’ottica coeva. L’evoluzione semantica del termine attraverserà i secoli, fino ad arrivare al Quattrocento e il Cinquecento per consegnarsi alla nostra attenzione in una veste, quella fissata da Giovanni Paolo Lomazzo (1538-1592), non dimentica del suo remoto significato classico [109]. Ma per questa storia, rimando ad altri testi specialistici, in particolare a quelli che negli ultimi tre decenni hanno tentato di redigere, in modo affascinante e completo, la cosiddetta storia delle teoria delle ombre [110].

7 | David Allan, The Origin of Painting (‘The Maid of Corinth’), 1773. National Gallery of Scotland, Edinburgh. Accession number: NG 612.

8| K. Friedrich Schinkel, L’origine della pittura, 1830. Von der Heydt-Museum, Wuppertal.

Corre l’obbligo infine ricordare la celebre leggenda relativa alla nascita del disegno che Leon Battista Alberti ricavò da Quintiliano [111]

Diceva Quintiliano che pictori antiqui soleano circonscrivere l’ombre al sole, et così indi poi truovò questa arte cresciuta [112].

L'anneddoto è narrato anche da Athenagoras [113], da Plinio il Vecchio [114] ed è presente persino nella tradizione mitologica orientale [115]. Secondo tale leggenda, presente in gran parte della trattatistica sull’arte [116], le origini della pittura sono proprio riconducibili alla determinazione di un’ombra proiettata da una figura umana, quella dell’amante in partenza ricalcata dalla fanciulla corinzia Kore, figlia del vasaio Boutades [117]. Questo mito è stato variamente tradotto in forma iconografica nel corso dei secoli e, non sopravvivendone alcun esemplare classico di origine greca o latina, si può rintracciare in un dipinto di Bartolomé Esteban Murillo (1618 –1682), intitolato El Cuadro de las Sombras [118], una delle sue prime interpretazioni pittoriche.

Il soggetto letterario fu molto in voga nel periodo illuminista, dopo il 1770 la sua trattazione pittorica conobbe una rinnovata fortuna nel nascente milieu del classicismo romantico. In particolare, mi sembrano significative due versioni di questo tema mitologico: quella dello scozzese David Allan (1744-1796), intitolata L’origine della pittura, risalente al 1773 e conservata a Edimburgo [Fig. 7]; e quella di K. Friedrich Schinkel (1781-1841) che ha lo stesso titolo, risalente al 1830 ed esposta al Von der Heydt-Museum di Wuppertal [Fig. 8]. La prima ritrae Kore che, seduta in un interno [119] sulle ginocchia dell’amato ne disegna l’ombra del profilo proiettata su una parete dalla luce di una lampada ad olio.

Schinkel, invece, ritrae la stessa situazione – con i ruoli del disegnatore e del soggetto scambiati – in un esterno bucolico, in cui la fonte di luce che proietta l’ombra del profilo è quella solare. Queste traduzioni figurative del mito si prestano ad alcune considerazioni: nel quadro di Allan, l’architettura – simboleggiata dalla parete ‘costruita’ su cui si proietta il profilo – precede la nascita del disegno, mentre in quello di Schinkel l’ambientazione naturalistica mostra il contrario [120]. Inoltre, nella versione di Allan, essendo la sorgente luminosa approssimativamente puntiforme, la costruzione dell’immagine è riconducibile al metodo di proiezione centrale (e quindi della prospettiva); in quella di Schinkel, che prevede come sorgente di luce quella solare, il profilo della donna appare costruito in proiezione parallela.

Una precedente versione del soggetto, realizzata da Alexander Runcinam (1736-1785) nel 1771 (Penicuk House, Scozia), trasferisce la scena in una romantica ambientazione notturna in cui il profilo del giovane, questa volta assopito, è proiettato dalla misteriosa luce lunare su di un muro in rovina: qui la mano di Kore è materialmente sorretta da Cupido, a tradurre sensibilmente il gesto d’amore implicito nell’esecuzione del ritratto. È significativo che l’insistenza sul tema del disegno, nascente dalla linea di contorno di un’ombra, trovò in quegli stessi anni, una curiosa declinazione nelle cosiddette silhouettes:

Giocate sull’aggressione percettiva e su quella persistenza ottica generate dal massimo contrasto offerto da figure nere in campo bianco (e più raramente viceversa), le silhouettes sono piccole immagini raffiguranti prevalentemente ritratti di profilo o scenette di genere abilmente ritagliate con le forbici su carta nera e successivamente incollate su fondo trasparente per venire proiettate [121].

Così la fascinazione per l’ombra, la volontà di trovare un antecedente classico a una tendenza del gusto – a metà strada fra arte e fisiognomica [122] – riassumeva in sé, attraverso le silhouettes, tutte le contraddizioni proiettive di molti secoli sul tema delle ombre: profili di figure, ritagliati come se fossero proiezioni d’ombra di oggetti illuminati dal sole, erano poi presentati nei salotti dell’epoca magnificati da un proiettore a fiamma, celebrando così una incredibile e inosservata mescolanza dei due tipi di proiezione, quella centrale e quella parallela.

L’argomento, apparentemente irrilevante, testimonia anzitutto l’importanza storica e mitologica dell’ombra, considerata come cellula generatrice del disegno, ma anche il problema della diversità delle ombre generate da sorgenti di luce diverse – problema che rappresentò un rebus, almeno in Occidente fino al XVII secolo, a cui non si sottrassero artisti come Leonardo da Vinci o Albrecht Dürer.

Note

1. L’occasione della stesura di questo saggio mi è stata fornita dai colleghi Monica Centanni (Iuav/dCP) e Giuseppe D’Acunto (Iuav/dCP) i quali mi hanno invitato a tenere una conferenza, nel maggio scorso, sui temi qui trattati all’interno del loro workshop intitolato “Attualità del Classico”. Il saggio inoltre rielabora e amplia alcune osservazioni da me svolte, anni fa, nel mio volume Dall'Antichità al Medioevo, I volume di A. De Rosa, A. Giordano, A. Sgrosso, La geometria nell'Immagine, Torino 2000.

2. Per un inquadramento più generale del problema della rappresentazione nel mondo antico, si rimanda a: A. De Rosa, Dall'Antichità al Medioevo, cit.; R. Sinisgalli, Perspective in the Visual Culture of Classical Antiquity, Cambridge 2012; M. Scolari, Il disegno obliquo: una storia dell'antiprospettiva, Venezia 2005.

3. La grandezza della produzione pittorica greca è testimoniata, fra gli altri, anche da Plinio il Vecchio che, in un passo della sua Naturalis historia (XXXV, 118), afferma: "[...] sed nulla gloria artificium est nisi qui tabulas pinxere". Una testimonianza indiretta del successo riscosso a Roma dai quadri greci, dipinti tra il IV e il III secolo a.C. – al punto da essere esposti pubblicamente o in pinacoteche private (pinakothekai) – è fornito dalle copie musive tardo-ellenistiche o dalle riproduzioni inserite in pitture murali decorative, sopravvissute fino ai nostri giorni. Cfr. I. Bragantini, F. Parise Bodoni, Il quadro pompeiano nel suo contesto decorativo, “Dial. Arch.”, s. III, 2, 1984.

4. J. White, Nascita e rinascita dello spazio pittorico, Milano 1971, p. 319.

5. Cfr. M. Robertson, The Place of Vase Painting in Greek Art, "Annual of the British School at Athens", XLVI, 1951.

6. È stato spesso osservato che una certa riluttanza nell'impiego delle leggi ottico-propsettiche nelle pitture vascolari greche sia in realtà imputabile alla configurazione geometrica delle stesse superfici fittili, così “continuamente sfuggenti” da produrre scorci ottici in modo naturale. Cfr J. White, op. cit., pp. 333-334.

7. Cfr. G. M. A. Ricther, Perspective in Greek and Roman Art, cit., pp. 21-26.

8. Si veda, in particolare, la kylix dipinta da Douris, ritraente un simposio, oggi a Firenze, preso il Museo Archeologico; o quella conservata presso il British Museum di Londra e firmata sempre da Douris. Cfr. J. Boardman, Vasi ateniesi a figure rosse, cit., pp. 138-139.

9. Cfr. G. M. A. Richter, op. cit., p. 29.

10. Tra i rilievi scultorei vanno segnalati gli splendidi fregi del Partenone (442-438 a.C.), o l'altrettanto famosa stele di Hegeso (Museo Nazionale, Atene; 400 a.C.); e per le pitture vascolari, la φιάλη (coppa) conservata presso il Museum of Fine Arts di Boston (440-430 a.C.), o lo ὄνος (boccale) attribuito al Pittore d’Eretria (Museo Nazionale, Atene; 420 a.C. circa).

11. Si veda, per esempio, l'hydria (British Museum, Londra) del Pittore di Meidias (attivo negli anni tra il 420 e il 390 a.C. circa) ritraente la 'consegna delle figlie di Leucippo ai Dioscuri', e la pyxis (British Museum, Londra) ove 'Afrodite conduce la quadriga trascinata dagli Eroti. Cfr. G. M. A. Richter, op. cit., pp. 32-36.