“Chi te po rafigurare”. Immagini e scritte

Fabrizio Lollini

English abstract

0

Da ormai molto tempo, il rapporto tra l’immagine e la parola (detta o scritta) è una delle questioni più indagate nell’ambito della produzione storico-artistica. Per far emergere in che modo la pittura, o la scultura (ma anche una delle tanti arti figurative che un tempo si definivano ‘minori’), abbiano tradotto – o seguito pedissequamente – spunti ricavati da un testo o da un insieme di testi, dalla tarda Antichità fino alla nascita dei generi (con cui questo nesso si interrompe in modo parziale), e poi delle avanguardie (con la sostanziale scomparsa del soggetto nel senso tradizionale del termine). Per indagare come il testo scritto sia fisicamente inserito nell’opera visiva, e per quali motivi ciò avvenga. Ancora, per scrutinare l’intero insieme di una struttura, come è il caso dell’architettura sacra (e dunque si esce in questo caso dalle arti figurative), in modo che possa essere letto sulla base di una fonte testuale, o di una formulazione orale sedimentata e normata quale quella liturgica. In tutti questi casi il tema si sfaccetta e si sfuma, costituendo la base per l’iconologia, ma anche per certe forme di indagine semiotica, o di analisi dell’aspettativa percettiva in senso psicologico. Senza dettagliare troppo, e senza abbondare in esempi, da studioso di miniatura mi sono interessato spesso ad almeno tre modalità di relazione tra Bild e Wort. La prima è la possibilità che uno stesso punto sia fruito in forme letterali o al contrario simboliche (col caso emblematico della illustrazione ad verbum, per esempio dei salteri, e ancora l’alternativa tra decorare i libri biblici con una scena globalmente riassuntiva dell’intero scritto o invece con la trasposizione pittorica secca delle prime righe o delle prime parole); o ancora un'iconografia sia applicata a soggetti differenti (la Natività della Vergine che diventa per traslato la Natività di Alessandro Magno, o il Lavoro dei progenitori espulsi dall’Eden che scivola nella visualizzazione codificata delle scansioni temporali dei cicli dei Mesi). Poi, la dualità oppositiva tra immagine ‘sintetica’ e ‘svolta’, tra icona e racconto (le cantiche o i canti della Commedia, o i diversi libri della Bibbia, decorati con un soggetto che dovrebbe esprimere una forma simbolica emblematicamente sunteggiante l’intero testo, o invece un racconto passo passo). E infine, ovviamente, l’esame del legame fisico tra lo scritto e la miniatura nel layout della pagina. Ma non è il caso di tentare in questa sede una omogeneizzazione esaustiva di queste mille possibilità.

Piuttosto, vorrei concentrarmi su due casi, entrambi pertinenti al rapporto fisico tra testo e immagine, e più specificamente all’inserzione del primo entro la seconda. In uno, un gruppo di dipinti bolognesi del XIV secolo, il manufatto chiamato in causa è quello pittorico, in cui ovviamente la scritta è sempre funzionale e accessoria a una fruizione eminentemente visiva. Nel secondo, una miniatura forse pure realizzata a Bologna sulla metà del Quattrocento, la situazione è invece diversa perché si parlerà di un manoscritto miniato, dunque di un oggetto in cui la relazione tra parola e figurazione vive in un rapporto diverso, quello intimamente bifronte e librario della pagina scritta.

I.1

Il più celebre dipinto del Trecento alla Pinacoteca Nazionale di Bologna (dove si reperiscono tutti gli esempi che citerò in questo paragrafo) è senz’altro il polittico di Giotto, eseguito dal maestro toscano, mi pare si possa considerare ormai acclarato, nel ristrettissimo lasso di tempo in cui la città vide la sede di una corte, quella del legato pontificio Bertrando del Poggetto, che in realtà doveva essere solo il prodromo di quella papale, in possibile trasferimento nella città emiliana rientrando in Italia dopo la cattività avignonese. In realtà, come ben si sa, le cose andarono ben diversamente: il papa rimase ad Avignone, la cittadella appena edificata ed abbellita venne assediata e in gran parte distrutta dai bolognesi, dopo aver influito sulle sorti della storia dell’arte locale ma senza essere entrata a far parte stabilmente del suo vissuto, tanto da esserne sostanzialmente rimossa. Anche l’altare del maestro toscano - che ormai tutti ritengono in origine collocato nella cappella legatizia, da porre attorno al 1332-33, con la Madonna col Bambino, l’Eterno apocalittico e quattro santi - ha vissuto solo di recente una stagione fortunata, con la tendenza all’apprezzamento autografico e all’identificazione di un coéquipier distinto, e felsineo, che avrebbe affiancato Giotto nella sua fatica: in precedenza si era soliti invece sbrigare la questione filologica riferendo il polittico, sostanzialmente, alla bottega, in quel senso limitativo di qualità che spesso è sotteso al giudizio. Ma qui interessano le tre tipologie di scritte.

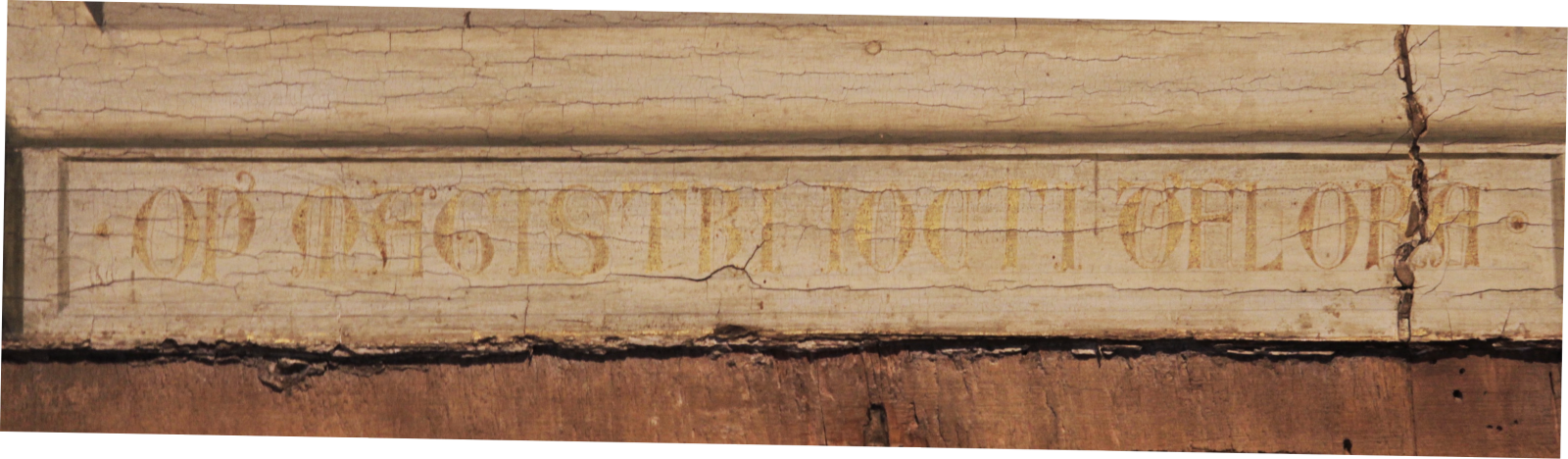

Prima è quella della firma: nella parte più bassa del trono, e più vicina allo spettatore nel gioco tridimensionale saldissimo della sua rappresentazione, leggiamo “OPUS MAGISTRI IOCTI DE FLORENTIA”, che nell’apparente semplicità mette in gioco nella storia critica almeno tre dati. Uno è la presenza stessa dell’attestazione, rara in Giotto, e che trova riscontro nella produzione che ci è rimasta di lui solo in altre due opere che guarda caso non hanno sempre vissuto un’alta considerazione di autografia da parte della critica (il dossale del Louvre e il polittico Baroncelli), come se il pittore - quasi si suggeriva tra le righe - si compiacesse di firmare con più solerzia i prodotti in qualche modo delegati a un’esecuzione di atelier, ad attestare una qualità in realtà dovuta più a un’inventio e a un coordinamento che non a un’esecuzione materiale. Poi si è assistito ad un’iperinterpretazione critica del termine magister, che avrebbe condotto a una seriorità cronologica eccessiva, sulla base della concessione ufficiale di questo titolo al maestro toscano da parte di Firenze, in rapporto al cantiere del Campanile del Duomo, solo nel 1334: ma un conto è il riconoscimento pubblico e, vorrei dire, burocratico da parte della propria città, un conto è l’uso comune, per il quale Giotto era ovviamente un ‘maestro’, e ce lo dicono talvolta i documenti, già da prima, e tanto più quando operava per un mercato esterno alla sua zona d’origine. A questo proposito, infine, la specifica dell’origine geografica dell’autore parla quasi sempre a favore di un’opera eseguita per (o in) una sede differente [Fig. 1].

1.

La seconda tipologia è quella iconograficamente dichiarativa: nella parte inferiore di ciascuna tavola laterale troviamo infatti i tituli identificativi dei quattro santi, che hanno un ruolo ovviamente diverso rispetto all’altra scrittura, cioè di chiarificazione tematica, interessante perché qui del tutto non necessaria, data la presenza inequivoca per ognuno di attributi identificativi dirimenti, e dunque a tutta evidenza richiesta specifica dalla committenza: “SANCTUS PETRUS”, “SANCTUS GHABRIEL”, “SANCTUS MICCHAEL”, “SANCTUS PAULUS” [Fig. 2].

2.

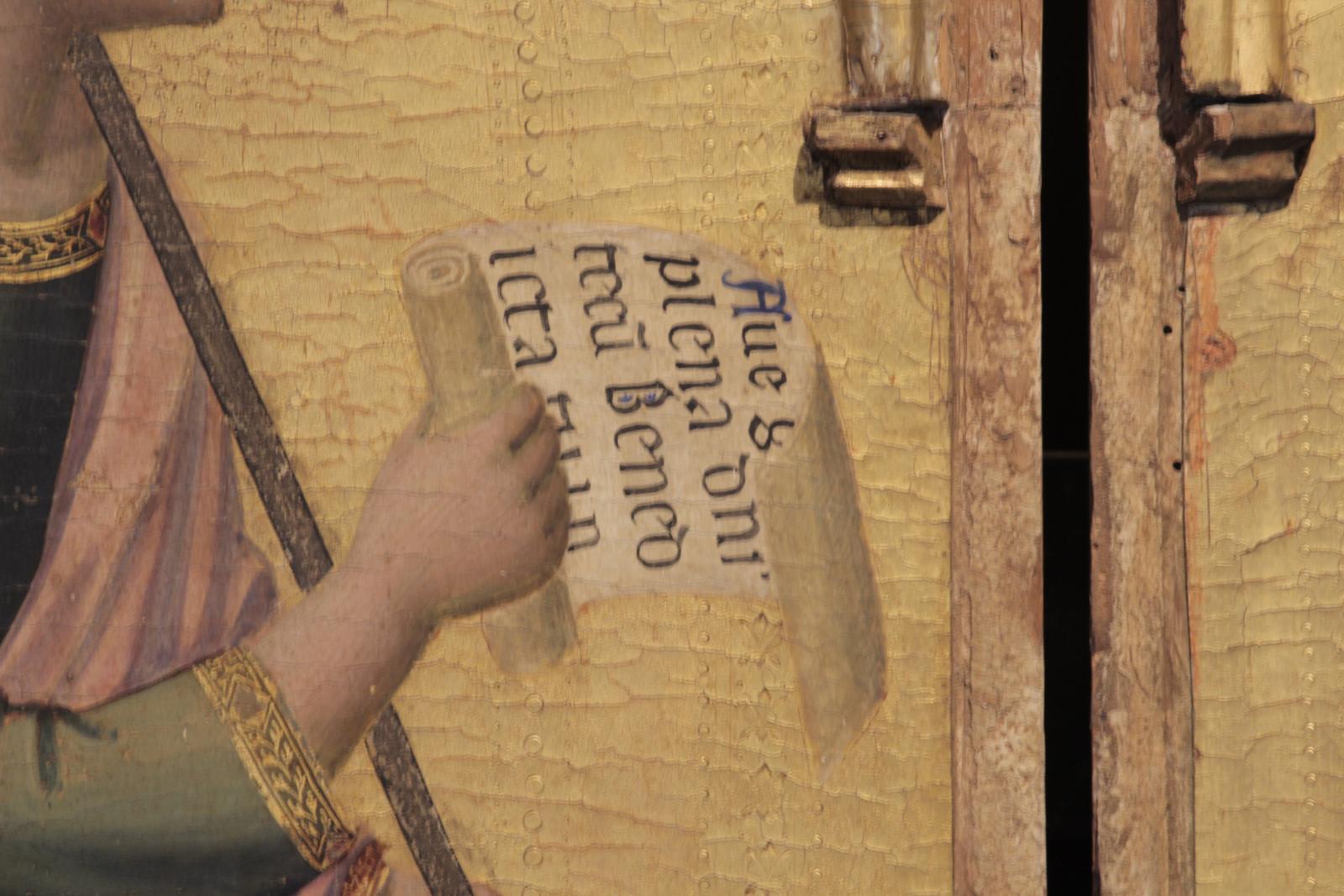

Sul rotulo sorretto da Gabriele e teso verso la Vergine in un gesto usuale di appellatio - nonostante la suddivisione fisica delle tavole - troviamo in conclusione “Ave gratia / plena dominus / tecum bened / icta tu in”, in cui come di frequente si segue la lettera del passo di Luca (Lc 1, 28), usando il supporto librario come una sorta di fumetto cinetico, omettendo il riferimento onomastico che è impiegato nella versione devozionale della oratio angelica, e interrompendo in modo secco e non risolto la citazione per motivi dimensionali, ciò che nel lettore attento (ma non penso fosse una strategia cosciente del pittore) crea una sorta di attesa visiva, come se si potesse svolgere ulteriormente il filatterio [Fig. 3].

I.2

Nel polittico inv. 217, proveniente dalla chiesa domenicana femminile di Santa Maria Nuova, del ‘Maestro dei polittici di Bologna’ le scritte abbondano, come in altre opere dello stesso gruppo (ne vedremo qui di seguito un altro caso). Sono motivate da tre ragioni diverse, di cui una è quella banalmente identificativa di personaggi presenti nelle scene, evidentemente ritenuti più bisognosi degli altri di questo ausilio testuale (“SANCTUS SYMEON” e “ANNA” nella scena principale, “petrus” per lo scriba del San Gregorio) [Fig. 4].

La seconda, più rimarchevole, è la realizzazione di testi veri e propri, e abbastanza lunghi, a occupare i supporti librari recati dai santi delle tavole laterali (nelle centrali abbiamo una Presentazione al Tempio nel registro inferiore e una Pietà in quello superiore). In alto, nelle due pagine affrontate del volume che ha in mano San Giovanni Evangelista, si legge una citazione dall’incipit del suo Vangelo:

A principio erat / verbum et / ver[bum erat] apud / de[o] et [deus erat] / […] // ipso factum est nihil quod / factum est in ipso vita / erat et vita erat / lux hominum / et lux in tenebris / lucet et tene / brem eam non compren / derunt. Fuit homo / missus a deo cui [...]

Un’ampia lacuna del supporto occlude la visione della gran parte della carta di sinistra. Questa presenza è in qualche modo un rinforzo di identificazione iconografica: il probabile San Giovanni, nella versione giovanile consueta, sarebbe forse comunque identificabile dal look un po’ androgino e dai capelli biondi, ma il gesto con cui - secondo uno schema tipico di tutto il tardo Medioevo – indica il testo come a rivendicarne la responsabilità parrebbe sciogliere qualsiasi dubbio; anche qui la strategia di chiudere con un sospeso invita quasi lo spettatore-lettore a girare la pagina. Medesima ostensione dello scritto con l’indice teso, però, la impiega con fascinosa iterazione il santo subito a fianco, rispetto a un altro libro che porta scritto:

Michi autem ab / scit gloriari nisi / in cruce domini nostri / Ihesu Xristi in q / uo est salus / spes et recxu // rectio nostra / per quem sal / vati sumus / sicut et [?]

Il passo viene dall’epistola ai Galati (Gal 6, 14), ma il santo, che non è stato identificato dalla critica, non può essere Paolo, raffigurato in modo inequivoco nel registro inferiore, come vedremo. Nella fascia più bassa, anche Sant’Agostino reca in mano un libro, quella della sua Regola, che affida a un gruppo di rappresentanti maschili e femminili dell’ordine domenicano committente del polittico (Domenico infatti al tempo dell’istituzione dei Predicatori scelse di adottare la prescrizione del vescovo di Ippona); un libro qui non ‘ostenso’, quindi, ma in movimento, oggetto di una traslazione, con scritto:

Ante omnia / Fratres / karissimi // diligatur […] proximus qui ista pre / cepta sunt

La lacuna si può colmare per confronto col testo noto, che pure da ciò che si legge viene un po’ adattato, con un “deus, deinde et”.

Dalla prima lettera di Pietro (1 Pt, 11) viene il passo:

[F]ratres ob / secro vos tam / quan avenas / et peregri / nos absti / nere vos / a carnalibus / desideriis quem / militant adve

scritto sul libro che il primo pontefice ha in mano, subito a fianco di Agostino; la parola incipitaria è in realtà aggiunta, a creare una coerenza di lettura (mentre la frase si completa con “-rsus animam”), ed è da notare, rispetto alle consuetudine di realizzazione dei manoscritti, che la sua iniziale è svanita, a differenza del resto, senz’altro a causa della sua stesura in rosso, rispetto al bruno scuro delle altre lettere, ciò che capita pure in altri casi, con un effetto mimetico della realtà che all’epoca doveva essere assai forte. Nel libro del già citato San Paolo, infine, riscontriamo l’ovvia presenza di un brano di una delle sue epistole (1 Cor, 13, 1): [Fig. 5]

[S]i linguis / hominum lo / quar et an / gelorum kari / tatem autem non / habeam […] hoc tradider[unt].

La ratio delle ultime due scritte è del tutto differente. Prima di tutto, esse campeggiano libere, senza inserimento in una struttura libraria. La prima è scissa in due: la metà superiore occupa una parte del piano dell’altare della Presentazione al Tempio, e corre disposta in orizzontale senza ovviamente tener conto della profondità, timidamente suggerita, dello scorcio in qualche modo spaziale della struttura:

[N]unc dimittis servuum / tuum Domine secundum verbum tuum in pace quia viderunt oculi / mei salutare tuum quod parasti omnium populorum lumen ad revelationem et c[etera]

Il testo continua alla base dell’ara, con:

Hic ponitus est in ruinam et destructionem multorum / in Israel et tuam ipsius animam gladius pertransibit

Si tratta del cosiddetto Cantico di Simeone, la dichiarazione profetico-poetica di uno dei testimoni della circoncisione di Gesù in Lc 2, 29-32 e 34-35, con leggere modifiche e qualche taglio rispetto al testo evangelico. Stricto sensu, non si tratta dunque della visualizzazione delle parole pronunciate da una delle figure, perché vergate in un’area non attigua al personaggio, quanto piuttosto di una sorta di titulus che espone un momento cruciale della scena, impiegando un brano che veniva ovviamente perfomato nella lettura della liturgia della festività corrispondente all’episodio narrato [Fig. 6].

Ultima, e forse più nota, l’epigrafe che corre lungo il bordo del sepolcro della celeberrima Pietà (icona stessa dell’espressività esasperata dei bolognesi del XIV secolo):

O vos omnes qui transitis per viam atendite et videte si est dolor sicud dolor meus

È questo un esempio di brano veterotestamentario (Lam 1, 12) interpretato in chiave post-rivelazione grazie all’uso liturgico, tramite il quale il passo entra più volte nei materiali per le funzioni della Settimana Santa come antifona, e trasla dunque l’originario dolore per Gerusalemme al cuore trafitto della Madre di Dio (anche Dante, peraltro, lo impiegherà – in tutt’altro contesto – in Vita nova, VII, 7); una sorta dunque di marker emozionale.

I.3

In un altro polittico di questo gruppo stilistico (inv. 7153), più o meno coevo, dovuto con ogni probabilità alla stessa committenza, e comunque proveniente dalla medesima sede (era anzi stato nei secoli fisicamente aggregato al precedente), la scena centrale dei Funerali e incoronazione in cielo della Vergine è affiancata da ciascun lato da una doppia coppia di scene laterali, disposte su due registri. Solo due tavole recano scritte. Una è quella in cui si racconta la rara vicenda di cui è testimone Giovanni Damasceno: San Gregorio avrebbe resuscitato Traiano, per i suoi meriti umani e morali, il tempo necessario per impartirgli il battesimo e salvarlo (lo ricorda anche Dante nel Paradiso). Di grande fortuna nel Medioevo, attraverso l’analisi teologica del domenicano Tommaso d’Aquino e la divulgazione devozionale operata da un altro Predicatore, Jacopo da Varazze, nella sua Legenda aurea, è ovvio trovi spazio in un altare realizzato per questa famiglia religiosa, una cui esponente femminile non identificata assiste infatti alla scena. Qui, forse per la difficoltà di lettura dovuta alla rarità iconografica, si ritenne opportuno chiarire le singole identità del locus e dei protagonisti: “Sepulcrum Traiani imperatoris”, “Sanctus Gregorius” e “Anima Traiani imperatoris” connotano allora location e presenze [Figg. 7-8].

Nell’episodio di Cristo bambino tra i dottori del Tempio, il taglio dei libri conservati nell’armarium della sinagoga riporta accuratamente i loro tituli con le diverse partizioni bibliche (solo dell’Antico Testamento, come ovvio): “Gennesis”, “Exodus”, “Leviticus”, “Deuteronomio”, “Numerorum”, “Exdra”, “Iosue”, “Iudicum”, “Regum”, “Judith”, “Jeremiam” e “Hester” (quest’ultimo, secondo un’inevitabile lectio facilior, in forma anch’esso di codex e non di rotulo come era in realtà tradizione in ambito ebraico); è una delle tante testimonanze visive dell’uso di questa tipologia di intitolazione del manoscritto, che ancor oggi si conserva in molti casi della realtà libraria. Ma soprattutto, la contrazione iconografica di due momenti, tipica della pittura del tempo (Cristo discute coi dottori sullo scranno nella porzione centrale, e torna poi, recuperato e biasimato dalla Vergine, nell’angolo destro) trova una corrispondenza testuale diversificata, con l’epigrafe narrativa posta a didascalia della prima fase, nella parte centrale della cattedra (“Stupebant autem omnes qui audiebant / eum super prudencia et responsis / eius et audiendes admirati sunt”), e una vera e propria reificazione della parola detta, subito sotto la coppia madre-figlio, “Fili quid fecisti nobis? / Ecce pater tuus ego […]” (entrambi da Lc 2, 47-48).

I.4

La splendida tavoletta riferita allo pseudo Dalmasio, con una datazione attorno al 1335-40, e probabilmente parte centrale di un polittico, mostra una Crocefissione; oltre ad altri elementi non consueti dal punto di vista iconografico (qui non rilevanti), sopra ai dolenti e al gruppo dei soldati romani e degli ebrei, subito sotto i bracci trasversali della croce, sbucano dai due margini della tavola altrettante figure nimbate che si fanno spazio da scure nuvole. Sono uomini maturi (uno è anche canuto), caratterizzati da una folta barba, con in mano un rotulo: non angeli, dunque, ma profeti, come già chiarito dalla critica. Entrambi recano appunto un filatterio con una scritta. Quello a sinistra recita “Aspicient in me omnes[?]”; mi pare che la parola abbreviata, letta come “oves”, possa infatti essere interpretata in questo modo, nonostante la stranezza della grafia, dal momento che non avrebbe altrimenti gran senso: così invece, dato il contesto, appare chiaro, con qualche adattamento e modifica, il riferimento a Zc 12, 10: “Aspicient ad me quem confixerunt”, passo profetico letto non a caso come prefigurazione della morte in croce, che tra l’altro viene talora citato con l’interpolazione appunto di “omnes”. Nell’altro invece leggiamo “Ibi abscondita est fortitudo” (Ab 3, 4), in riferimento non solo e non tanto al passo biblico, ma al suo uso come antifona per la festività della Santa Lancia, in rapporto ovviamente anche qui alla scena raffigurata. Zaccaria e Abacuc ostendono, dunque, ciò che avevano anticipato nelle loro visioni rispetto al dramma visualizzato [Figg. 9-10].

I.5

Simone di Filippo, detto dei Crocefissi, è come si sa protagonista della pittura bolognese per mezzo secolo, fino agli ultimissimi anni del XIV secolo. Nel suo lungo percorso, l’insistenza per l’apposizione della propria firma appare abbastanza anomala, e a mio parere forse legata alla fortuna di una produzione devozionale realizzata non su commissione, ma in forma quasi seriale per essere venduta sul mercato, come sappiamo di casi analoghi nel secondo Trecento a Venezia e a Firenze - con la conseguente maggiore opportunità di un’attestazione esplicita; peraltro, Simone si sigla anche in altre tipologie di manufatti, inclusi i grandi complessi degli altari. Non è certo qui il caso di parlarne in dettaglio o in modo elencativo completo, ma di certo il pittore e i suoi committenti ebbero un legame privilegiato con la scrittura. Per esempio: le due lunghe scritte con cui la committente domenicana del convento bolognese di Sant’Agnese si rivolge alla croce, e Sant’Elena intercede per lei presso Dio, nella Sant’Elena in adorazione della croce e una monaca, si intersecano sul fondo della tela con un andamento cinetico, che a mio modo di vedere esprime appunto visivamente, nel differente andamento (trattato anche cromaticamente in modo diverso), un doppio binario di appellazione, e al contempo un dialogo intimo e tutto femminile tra la figura sacra più legata, anche fisicamente, al santo legno e la devota monaca [Fig. 11].

II.

Sul ciclo dei corali commissionati dal cardinale Bessarione, molto probabilmente per la chiesa costantinopolitana ma di rito latino di Sant’Antonio di Padova, retta dagli Osservanti, e pervenuta per una serie di concause complesse a Cesena, ho scritto molte volte. La serie, giuntaci incompleta, fu compiuta verosimilmente in area emiliana, prima a Bologna poi a Ferrara, tra i primi anni Cinquanta e gli anni Sessanta del Quattrocento, e sgrana nei suoi pezzi una facies formale che transita dalle forme tardogotiche lombarde più estreme del Maestro del Breviario Francescano e del Terzo Maestro del Bessarione a un protorinascimento bolognese parallelo a Giorgio d’Alemagna, fino alle forme compiute della miniatura estense di Franco de Russi - uno dei protagonisti della Bibbia di Borso - e di un artista in tutto parallelo a Cosmè Tura. Dopo le dispersioni e gli smembramenti, oggi otto volumi integri sono conservati nella Biblioteca Malatestiana, mentre sono noti molti altri fogli sciolti o miniature ritagliate provenienti dal gruppo. Qui vorrei riprendere un accenno relativo al corale 3 della raccolta libraria romagnola, di matrice lombarda, che avevo proposto molti anni fa.

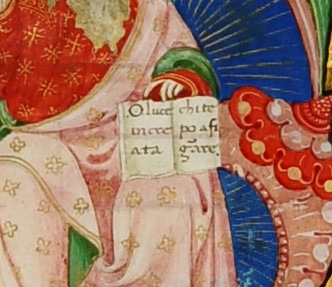

Alla sua c. 131v, il Maestro del Breviario realizza una S (Spiritus) che include uno splendido Eterno benedicente, che tiene in mano il Libro. Sulle sue due pagine aperte, in un tripudio di colori ed effetti delegati all’uso differenziato dell’oro, e con la grazia squisita tipica di questo elegantissimo miniatore, in grafia minuta, si legge “O luce increata // chi te po rafigurare” [Fig. 12].

Nella improbabilità estrema di un giudizio autonomo dell’artista, ho cercato di capire che influenza potesse avere avuto il ruolo del committente. Uno dei “teologi di riferimento” (Ronchey) di Bessarione – ma del quale fu anche “ritrattatore” – fu Gregorio Palamas, e appunto lui, sulla scorta di Giovanni Damasceno, si sofferma proprio sull’essenza della “luce increata”, quella divina. Lo fa nelle Omelie, dove afferma che non si può vedere Dio se non in Dio, e solo la deificazione derivata dal sommo della grazia da lui ricevuta può permettere all’uomo di compiere questo atto:

Per quelli che hanno raggiunto l’eternità, cioè quelli che sono diventati come Dio, Dio stesso è la luce e niente possono fuori di lui. Come la vista diventa essa stessa luce ed è congenita con la luce e vede insieme alla luce […] esattamente nella stessa maniera succede per chi, sotto l’azione dell’energia divina, è trasformato in Dio. Allora il suo essere diventa come luce e insieme alla luce e attraverso la luce conosce quelle cose che agli altri rimangono ignote senza la grazia assoluta di Dio.

I monaci esicasti proclamavano di vedere la luce divina increata, con la pratica assoluta della preghiera pura, ciò che era stato contestato da un altro autore assai studiato da Bessarione, Barlaam. Palamas sostiene invece la percezione della luce increata da parte di chi è stato divinizzato dallo Spirito, come avvenne tra l’altro nella Trasfigurazione sul Tabor:

Vedi come gli occhi, che vedono in modo naturale, sono ciechi di fronte a questa luce? Questa luce allora non è sensibile, e coloro che la vedono non la contemplano solo e soltanto con gli occhi sensibili, ma con gli occhi trasformati dalla potenza dello Spirito divino.

Queste – e altre – considerazioni, e in generale i temi della resa visiva dell’Assoluto, furono certo ben noti a Bessarione, nella sua attività di teologo e filosofo, e se anche non sono riuscito a reperire un passo di riferimento diretto nei suoi scritti, non può essere stato altri che lui a indicare al miniatore il testo che vediamo riportato sulla pergamena del manoscritto cesenate, semplice in apparenza ma in realtà così denso di riferimenti, e quasi cosciente dichiarazione della inadeguatezza intrinseca della produzione artistica sacra: specie di quella applicata ai manufatti direttamente impiegati nello svolgimento liturgico, come i codici, in cui avviene la congiunzione tra corpo performante e visione assoluta.

***

Come detto sopra, la modalità di percezione delle scritte è diversa, data la differente natura del manoscritto miniato rispetto a una tavola pittorica; ma il target privilegiato che poteva decodificare le epigrafi – mi pare – non lo è poi così tanto: chi era in grado di leggere scritture abbreviate in latino costituiva senza dubbio una minoranza, e questo potrebbe anche orientare sull’originaria collocazione delle opere in aree riservate, o almeno tendenzialmente vocate, all’accesso solo da parte dei religiosi, nell’ambito della rigida suddivisione fisica degli spazi di una chiesa medievale; più o meno gli stessi fruitori, dunque, di una pagina di un codice liturgico decorato. Rispetto al gruppo dei dipinti trecenteschi, la scelta e i lievi adattamenti testuali delle epigrafi più lunghe saranno certo da riferire alla committenza, mentre le indicazioni meramente identificative erano senza dubbio nelle corde di un qualsiasi pittore, o di un suo aiuto, che credo siano comunque i responsabili materiali di quanto qui analizzo, nella scarsa probabilità di uno scriptor a sé stante che, successivamente, abbia operato in un contesto per lui poco congruente. Ciò che sappiamo dello status economico, sociale, e, in qualche modo, ‘culturale’ del pittore nel XIV secolo in città lo lascerebbe peraltro lecitamente ipotizzare, anche al di là dei dati materiali o logistici.

Nota sulle immagini e sui testi citati

Le foto che qui si presentano sono state realizzate per questa occasione da Luca Capriotti, con l’eccezione di quella della miniatura del Maestro del Breviario Francescano, che si deve all’elaborazione da parte di Paola Errani, della Biblioteca Malatestiana di Cesena, di un’immagine a suo tempo scattata da Ivano Giovannini. Ho scelto di riportare le scritte senza mettere in evidenza le numerosissime abbreviazioni, quando il testo non presenta problemi di scioglimento o di senso; con le parentesi quadre indico le lacune materiali; una singola linea diagonale indica l’a capo, quella doppia, nel caso di epigrafi vergate su un libro dipinto, il passaggio di pagina. Non appesantisco questa nota con testi di riferimento bibliografici generali di tipo metodologico, con l’unica eccezione di due cui sono molto affezionato, anche se non sempre - pur tenendoli presenti - ho citato esplicitamente in passato: M. Schapiro, Parole e immagini: letterale e simbolico nell’illustrazione del testo (1973) e soprattutto, in questa sede, Scritte in pittura: la semiotica del linguaggio visivo (1976), ora entrambi in idem, Per una semiotica del linguaggio visivo, a cura di G. Perini, postafazione di L. Corrain, Roma 2002, pp. 120-236. Ma d’obbligo è anche O. Pächt, La miniatura medievale, Torino 1987 e successive edizioni. Per i dipinti di Giotto e dei bolognesi, occorre far riferimento, rispetto alla loro storia critica e alle discussioni stilistiche, cronologiche e di metodo che li hanno interessati, alla schede del catalogo della Pinacoteca Nazionale di Bologna, con la bibliografia all’epoca completa per ognuno; cfr. quindi Pinacoteca Nazionale di Bologna. Catalogo generale I. Dal Duecento a Francesco Francia, a cura di J. Bentini, G.P. Cammarota, D. Scaglietti Kelescian, Venezia 2004, alle pp. 64-68 (Giotto, M. Medica), 74-81 (gli altari del Maestro dei polittici, ex pseudo Jacopino, M. Medica), 114-115 (pseudo Dalmasio, M. Medica), 128-152 (Simone dei Crocefissi, F. Lollini, qui soprattutto pp. 142-144). Ha affrontato appunto la questione specifica della scritte, limitatamente al Maestro dei polittici, A. Stivali, Le scritte delle tavole del gruppo dello ‘pseudo Jacopino’ alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, a.a. 2013-14, relatore F. Lollini, correlatore G. Cò, pp. 27-43, cui qui faccio riferimento, con qualche aggiunta e sistemazione (ringrazio di cuore sia Alice Stivali che Giulia Cò); una loro prima problematizzazione alle pp. 41-43. Da parte mia non trovo scandaloso continuare a pensare, come per qualche tempo si era soliti fare, che i lavori giotteschi a/per Bologna siano stati principiati, in qualche forma anche solo progettuale o ricognitiva, anche prima di quanto ora proposto; certo, non è più necessario. M. Medica, Giotto e Giovanni di Balduccio. Due artisti toscani per la sede papale di Bologna, in Giotto e le arti a Bologna al tempo di Bertrando del Poggetto, a cura di M. Medica, Milano 2005, pp. 37-53 (pp. 37-47), e scheda dell’opera, ibidem, pp. 166-171; D. Benati, Tra Giotto e il mondo gotico. La pittura a Bologna negli anni di Bertrando del Poggetto, ibidem, pp. 55-77 (soprattutto pp. 62-65); F. Caglioti, Giovanni di Balduccio a Bologna. L’Annunciazione per la rocca papale di Porta Galliera (con una digressione sulla cronologia napoletana di Giotto), “Prospettiva”, 117-118, 2005, pp. 21-62 (pp. 32, 38, 40-41); M. Medica, Giotto e Bologna, in Giotto e il Trecento. “Il più sovrano maestro sia stato in dipintura”, catalogo della mostra a cura di A. Tomei, Milano 2009, saggi, pp. 225-239; Il polittico di Giotto nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, a cura di D. Cauzzi, Firenze 2009; D. Cerutti, Angeli per il papa. Il polittico di Bologna, in Giotto, l’Italia, catalogo della mostra a cura di S. Romano e P. Petraroia, Milano 2015, pp. 154-163 (con ottimo scrutinio delle scritte). Sul contesto, Giotto e Bologna, a cura di M. Medica, Milano 2010 (su questi testi si può fare riferimento anche per l’inquadramento del Maestro dei polittici e di ‘Dalmasio’). Per il Maestro dei polittici, e in generale sull’ex gruppo dello pseudo Jacopino, vedi in seguito tra gli altri almeno A. Volpe, Aggiunte al “Maestro dei polittici di Bologna”, “Arte a Bologna”, 6, 2008, pp. 19-29; e F. Massaccesi, Il “corridore” della chiesa agostiniana di San Giacomo Maggiore a Bologna, “Zeitschruft für Kunstgeschichte”, 77, 2014, pp. 1-26. Sulla tavola di ‘Dalmasio’ un ottimo approccio iconologico è quello di S. Bagnarol, Il pavore dei giudei. Un’insolita Crocifissione bolognese di primo Trecento, in Giotto e Bologna 2010, pp. 87-101, che si occupa peraltro poco delle due epigrafi. Per Simone di Filippo, oltre a singoli contributi qui non fondamentali, un necessario aggiornamento è Simone e Jacopo. Due pittori bolognesi al tramonto del Medioevo, catalogo della mostra a cura di D. Benati, Ferrara 2012; ma si rimanda alla monografia di prossima uscita di Gianluca Del Monaco. A proposito di scritte e di Simone: riguardo al San Bernardo consegna la Regola, pur esso in Pinacoteca (con due scritte, quella identificativa del personaggio principale “sanctus bernardus”, e “acipi / te re /gulam // et u / bidi / entiam” sulle pagine del volume), non posso che constatare la brutta inesattezza che ho scritto qualche anno fa; nella ricostruzione dell’iconografia e della vicenda storica della tavola continuo a ritrovare il mio pensiero, ma gli Umiliati non sono certo “il terz’ordine dei Cistercensi”, avendo una struttura e una gerarchia proprie; certo la loro dipendenza dalla famiglia francese era pensiero comune, altrimenti non si sarebbe elaborato questo soggetto, i legami furono forti, e addirittura, per un certo periodo, proprio nel XIV secolo (per esempio dal cronista lombardo Galvano Fiamma), gli Umiliati sono chiamati “frati di San Bernardo”, ma questo ovviamente non doveva bastare. [Fig. 13]. Un’occasione recente per mettere assieme la bibliografia sul Maestro del Breviario Francescano, anche in rapporto al ciclo bessarioneo di amplissima fortuna critica, sono state le schede del catalogo generale delle miniature della Fondazione Cini di Venezia, dove vengono conservati alcuni importanti frammenti della stessa serie e/o di sua mano; vedi quindi le schede 161-167 in Le miniature della Fondazione Giorgio Cini. Pagine, ritagli, manoscritti, a cura di M. Medica e F. Toniolo, Mlano 2016, pp. 409-417(M. Bollati, F. Lollini, C. Campagna), con completa bibliografia (ma anche le nn. 121 e 123, pp. 336-338, 343-345, di F. Toniolo, per la discussione di cuttings di altri artisti di cui è certa, o era stata proposta, un’appartenenza alla stessa serie). L’ultimo lemma della scritta del Maestro del Breviario Francescano è afig[ur]are, ma nel titolo e nel testo l’ho normalizzato evitando la forma verbale desueta e l’abbreviazione. Per il nesso tra Barlaam, Giovanni Damasceno e Palamas rispetto al tema della luce, vedi il dettagliato R. Gambino, La luce increata nell’antropologia della divinizzazione in Gregorio Palamas, “Medieval Sophia. Studi e ricerche sui saperi medievali”, 2, luglio-dicembre 2007, pp. 131-136 (consultato on line).

English abstract

The paper considers two case studies of connection between word and image. The first concerns a group of 14th century paintings in the Pinacoteca Nazionale in Bologna: the artists of these paintings provide a variety of scripta inside the paintings, ranging from mere identificatory elements (i.e., the names of saints portrayed) to more complicated examples (i.e., the sources from which the subject of the painting is derived). The second case study is a remark found in a Lombard illumination of the middle 15th century, which can be related to a very complex theological problem: the representation of light as symbol of God.

keywords | Pinacoteza Nazionale Bologna; Painting; 14th century; Lombard illumination.

Per citare questo articolo / To cite this article: F. Lollini, ”Chi te po rafigurare”. Immagini e scritte, “La rivista di Engramma” n. 150 vol. 2, ottobre 2017, pp. 85-100 | PDF