La festa, il banchetto e il canto in un inedito poema di Lorenzo Valla

La corte di Alfonso il Magnanimo a Gaeta nel Novencarmen

Antonietta Iacono

English abstract

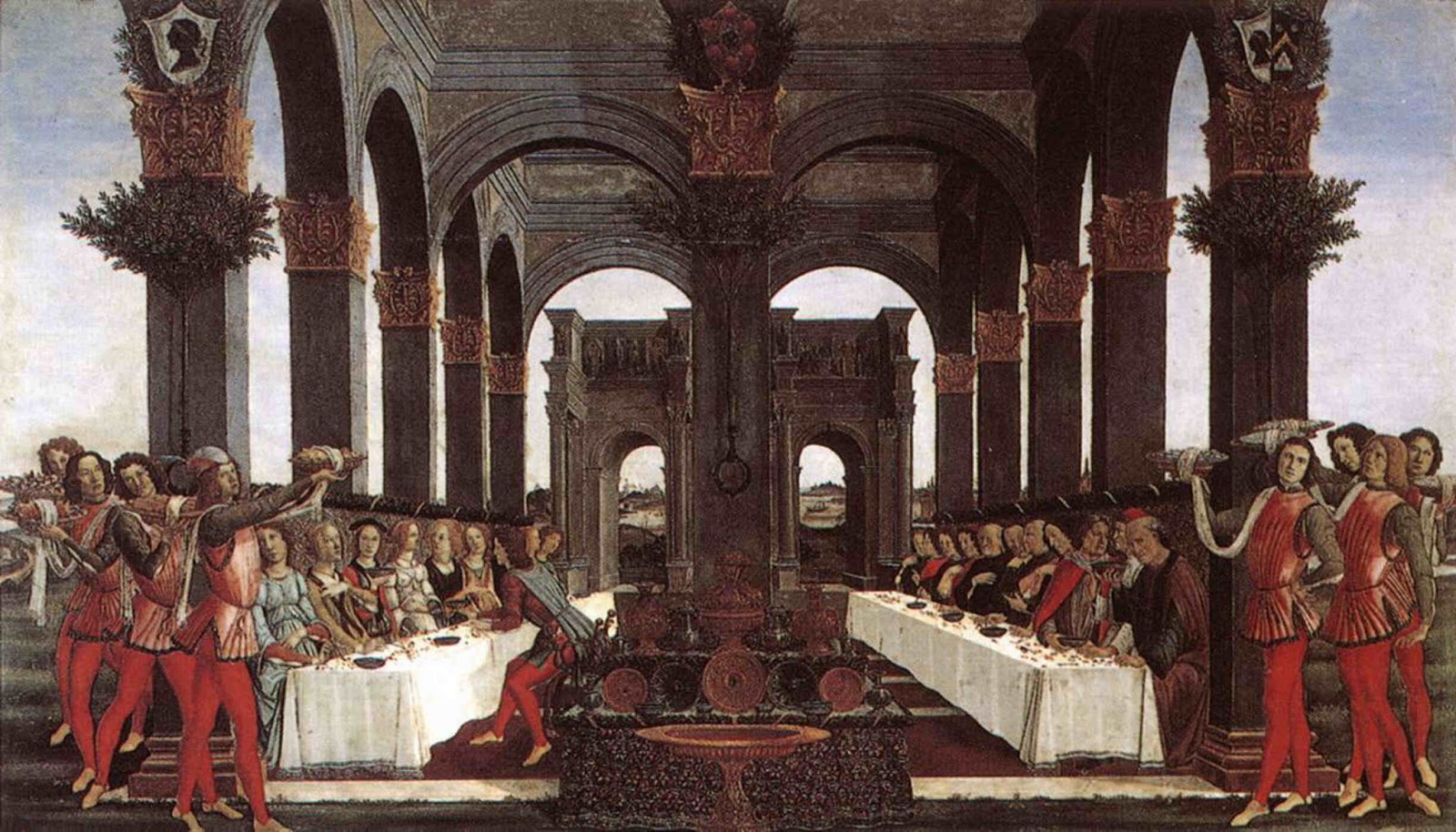

Sandro Botticelli, Nozze di Nastagio degli Onesti, Firenze, Palazzo Pucci.

Le rappresentazioni teatrali presso la corte aragonese di Napoli hanno suscitato, fin dai saggi di Francesco Torraca e Benedetto Croce (Torraca 1884; Croce 1891), un’attenzione assidua che rimane alta e costante anche nell’ambito della letteratura critica più recente, come mostrano, ad esempio, le ricerche di Nicola De Blasi sulla produzione di farse, gliommeri e sui generi conviviali diffusi in Napoli e nel Regno (De Blasi 1993, 129-159; De Blasi 2002, 577-610; De Blasi 2009, 29-57; Sannazaro 1999); gli studi di Francesca Bortoletti puntati sulla dimensione performativa dell’Arcadia di Sannazaro (Bortoletti 2008; Bortoletti 2016, 1-28); il saggio di Cristiana Addesso dedicato appunto a teatro e festività in epoca aragonese (Addesso 2012); e un contributo di Carmela Vera Tufano che si presenta come commento integrale alle Ecloghe del Pontano, ma che nella porzione relativa alla Lepidina recupera la dimensione teatrale e scenica di quest’opera legandola a specifici contesti, gusti e rituali della corte aragonese di Napoli (Tufano 2015, 57-308). Questa ricca letteratura critica mostra lo sviluppo alla corte aragonese di Napoli di un gusto per il teatro e per la festa spettacolare che si diffuse in maniera capillare anche nelle corti cittadine e periferiche del regno di Napoli.

In generale i dati documentari ricchissimi sul versante della seconda metà del Quattrocento, risultano però meno significativi di quelli della prima metà del secolo e della produzione letteraria in latino. Si ricava, ad esempio, dai Diurnali del duca di Monteleone la notizia che nell’aprile del 1423 Alfonso d’Aragona “ordinò una magna et solemne giostra, dove fece fare uno elefante grandissimo con lo castello sopra, dove stavano diversi angeli [...] quali angeli stavano con diversi istrumenti cantando e sonando” (Diurnali 1958, 109). Si trattava di una giostra messa in scena per il principe all’epoca del suo primo soggiorno napoletano alla corte angioina di Giovanna II: essa prevedeva anche uno scontro tra attori travestiti da turchi e nobili del seggio di Capuana, il seggio più antico e aristocratico della città insieme a quello di Nilo/Nido. Nella stessa cronaca infatti si legge che “li gentilhomini di Capuana con voluntà del gran senescalco in controversa fecero doi carra piene di foco et bombarde et circa 30 homini jostraturi a cavallo vestiti a modo de diaboli [...] per affrontare gli angeli del Re de Rahona” (Maxwell 1992, 847-875).

Quasi vent’anni più tardi, nell’ultimo giorno di dicembre del 1441 in una Napoli assediata dal principe aragonese, Renato d’Angiò volle organizzare per la sua corte uno spettacolo in cui dinanzi al tribunale ultraterreno presieduto da Minosse sfilavano per essere giudicati tre eroi della storia antica: Scipione, Annibale e Alessandro. La rappresentazione che prevedeva l’attribuzione della palma della perfezione a Scipione, giovane ed eroico, veniva spiegata – non a caso – alla fine dello spettacolo dal dotto giureconsulto Cyprien de Mer: in Scipione difensore della repubblica si ravvisava il giovane Renato d’Angiò che nella sua lotta contro Alfonso difendeva la Santa Sede, insieme coi diritti suoi sul regno di Napoli; dall’altro lato, Alfonso, invece, vecchio, perfido, astuto e sleale era rappresentato – secondo una prassi già ben consolidata – dall’altrettanto perfido Annibale (Pieri 1985, 39-82). Il soggetto tratto dal dodicesimo Dialogo dei morti di Luciano (Geri 2011) rinnovava, secondo il disvelamento affidato alle parole dell’oratore, una guerra antica e nuova da condurre con coraggio perché “la fortuna gelosa degli uomini insigni gode di calcarli, sollevando il vizio ed il delitto, ma il loro coraggio non è affranto dalle avversità” e affinché la giustizia infine possa trionfare (Oeuvres complétes du roi René 1845, I, LIX; Faraglia 1908, 267).

Il 26 febbraio del 1443, cioè due anni più tardi, la città stremata e sfigurata dai bombardamenti si trasformava nel teatro di uno dei trionfi più mirabili messi in scena alla maniera degli antichi. L’ingresso trionfale del principe aragonese in Napoli fu uno spettacolo eccezionale che pose sulla città il segno della magnificentia alfonsina. Innumerevoli sono i resoconti e le cronache che rievocano l’evento: la cronaca del Panormita che va letta come ricostruzione ufficiale uscita dalla corte e destinata alle potenze estere; la citazione che ne fa Bartolomeo Facio nei Commentarii per Alfonso; la narrazione in versi che ne fa Porcelio de’ Pandoni nel suo poemetto in tre canti intitolato Triumphus Alfonsi regis (Iacono 2017, 63-90); i dispacci ufficiali, o anche lettere apparentemente di carattere intimo e confidenziale, che funzionavano però da cassa di risonanza di un evento che dovette contribuire non poco alla legittimazione di Alfonso come sovrano di Napoli (Iacono 2009, 9-57; Delle Donne 2011, 447-476).

Proprio la carenza di una documentazione con pieno statuto letterario su spettacoli, feste, e momenti di relax a corte in epoca precedente la conquista alfonsina contribuisce a dare rilievo all’inedito poema di Lorenzo Valla intitolato Novencarmen, la cui composizione è databile ad epoca immediatamente successiva al 1439-1440 (Iacono 2016, 77-78). L’opera, infatti, composta dal Valla prima della conquista della capitale del Regno, apre uno spiraglio sulla dimensione del divertimento, del banchetto, della danza, della musica e dello spettacolo alla corte alfonsina, in un’epoca di molto precedente le grandi manifestazioni organizzate in Napoli dai principi Trastámara e la codificazione delle prassi della festa e dello spettacolo nell’ambito del mecenatismo regio operato nei tardi anni Novanta del secolo XV dal Pontano (Pontano,Virtù).

Il Valla stesso ricorda e documenta il suo soggiorno a Gaeta, la vita che egli conduceva al seguito del principe aragonese, spesso non priva di pericoli e di difficoltà. Ed infatti in un passaggio dell’Antidotum in Facium descrive la dimensione felice del soggiorno a Gaeta, festosa e scandita da piacevoli raduni cortigiani e da passatempi anche goliardici in ortis Caiete suburbanis:

Ante octo hinc annos constitueramus aliquot viri, in ortis Caiete suburbanis, propter anni tempus, septimo quoque die qui dominicus erat, in orbem convivium struere [...] ( Valla, Antidotum IV 14, 7, 396).

Otto anni fa un certo numero di persone decidemmo di apparecchiare nei giardini alla periferia di Gaeta un banchetto in ragione della stagione dell’anno e nel giorno della domenica.

Mentre in una lettera indirizzata dall’umanista al Tortelli, probabilmente nel marzo del 1441, fa emergere invece la fatica degli spostamenti richiesti dagli impegni bellici per circa quattro mesi e l’impossibilità persino di scrivere ai propri cari:

Quatuor ferme iam mensibus huc atque illuc vagatus sum, ut ad te scribere non potuerim, ne ad meos quidem, quanquam binas litteras ad te dederam

Per quasi quattro mesi ho vagato da un luogo all’altro senza poter scrivere a te e neppure ai miei, anche se avevo consegnato un paio di lettere per te che sono rimaste a Roma come ho saputo da un uomo che lì aveva inviato le mie lettere insieme alle sue.

Come indica il titolo, il Novencarmen è un componimento costituito di nove canti in cui alla voce dell’autore si alternano le voci e i canti di altri personaggi, con specifiche funzioni celebrative nei confronti di Alfonso il Magnanimo. L’avvicendamento di metri nella struttura dell’intero componimento è chiaramente vincolato alla tematica sviluppata in ogni canto: il distico elegiaco offre una vera e propria connotazione formale alle cinque narrationes auctoris, ed attribuisce a tale sistema metrico valore prefatorio, alla stessa stregua di certe praefationes in distici elegiaci istituzionalizzate nell’uso da Claudiano nelle sue opere; l’asclepiadeo minore per l’Oratio Comitis Campibassi equivale a una esibita formulazione oraziana (Hor. Carm. 1, 1) di questo momento ‘oratorio’ ed encomiastico della costruzione valliana; a memorie oraziane riporta anche l’utilizzo della strofe saffica nel discorso di Matuta in quanto sistema istituzionalizzato per il canto poetico finalizzato alla celebrazione del committente-dedicatario; gli esametri della Responsio regis connotano col verso epico la risposta del re che è l’eroe-guerriero a cui tutti i personaggi-interlocutori di questa originale partitura valliana rivolgono i loro discorsi e i loro canti. Infine, l’intervento di Mauron, che chiude la sequenza di allocuzioni rivolte ad Alfonso, si presenta come carmen e non più come oratio (come invece le altre due apostrofi rispettivamente del conte di Campobasso e di Matuta); ed è una vera e propria creazione metrica, costituita da un sistema fondato sulla giustapposizione metrico-ritmica di due cola per ogni verso.

L’ambientazione del canto è posta in una precisa realtà geografica, Gaeta, una località di valore strategico, che fu per Alfonso anche capitale e sede provvisoria della corte itinerante. L’ambientazione a Gaeta è esaltata nella partitura del componimento da un passaggio (contenuto nella seconda Narratio auctoris) che inventa origini antiche e divine per il personaggio di Matuta, la dama che ha il privilegio di rivolgere al re un canto de voluptate. In questo passaggio, infatti, il toponimo Caieta è riletto dal Valla alla luce di ovvie memorie classiche come il luogo dove Enea dà sepoltura alla sua nutrice (Verg. Aen. VII 2; Ov. Met. XIV 433), innestandovi però un complesso aition che da Venere fa discendere Matuta e la casata, domus Matutorum, il cui fulcro ideologico va ravvisato nei Fasti ovidiani, ed in particolare nel passaggio relativo alle feste dei Matralia in onore appunto di Matuta, dea del Mattino (Ov. Fast. VI 475 ss.). Oggi nel Museo Campano di Capua sono esposte una serie di statue tutte rappresentanti la Mater Matuta: le statue furono ritrovate in prossimità dell’antica Capua in una serie di scavi archeologici seguiti ad un ritrovamento fortuito avvenuto nel 1845. Antonio Maiuri (Maiuri 1930) richiamò l’attenzione degli studiosi su questi monumenti, che testimoniano la vitalità del culto della Mater Matuta in quest’area nell’arco temporale che va dal VI al II secolo a.C. Il poema del Valla ambientato in una precisa area territoriale, che predilige Gaeta, ma cita anche Capua, potrebbe essere certamente nato da una suggestione suscitata da esplorazioni autoptiche e da ritrovamenti archeologici, di cui però al momento non ho notizia alcuna. Nella Narratio altera auctoris il poeta racconta che a Enea, nell’atto di terminare la sepoltura della sua nutrice, si presentano i due vecchi sacerdoti del tempio di Venere, Paron e Thymene, una vecchia coppia di sposi, fedeli custodi del tempio di Venere, i quali privi di figli chiedono a Venere che conceda anche a loro l’onore della discendenza (Valla, Novencarmen III, 11-54, vd. Iacono 2017, 77-79):

Pauca mihi que sit Matute forma puelle / Clara quidem res est – sunt referenda prius. / Eneas postquam tellure recondidit ossa / Caiete Veneris templum ubi Matris erat, / Talibus hunc senior Paron seniorque Thymene / Lustra sacerdotes iam super octo rogant: / “Dux Anchisiades, sic, o sic numina prestent / Condere que cupiant menia posse tibi / Cum genitrice, agito, cuius delubra tuemur. / Det nobis sobolem, quippe suum est proprium hoc: / Nobis divitie, nobis stirps clara parentum / Cunctaque mortales que preciosa putant. / Tantum nulla fuit proles optantibus unquam: / Quid, si non presis huic, Venus alma, loco, / Quid prodest coluisse deos casteque pieque, / Irrita cultori si sua vota manent?” / Plura locuturi fuerant, sed ab ethere fulsit / Affarique illos taliter orsa Venus: / “Non ego vestra, mei cultores, tempore tanto / Vota repellebam, que dea dura minus. / Heu, pigeat tenuisse moras; sua munera differt, / Quo tribuat meritis uberiora deus. / Adventum nati simul opperiebar amate / Nutricis mortem; cuncta futura tenens / Pulchrius hoc nato munus presente videbam / Et quanti est quod vos alloquor ipsa Venus / Accipite ergo animis: nato nataque, Thymene, / Paronem facies, mater honesta, patrem: / Illos vos iuvenes simul ambo videbitis, ambos, / Ambos sic lepidos invidiam ut superent. / Atqui nascentur partus e stirpe virili, / Omnibus iis proles, Troia nomen erit. / Eu, matutino quia nostrum sydus ab ortu / Fulget, Matutam, mando, vocate, domum / Nemoque Caieta post hac speciosior urbe / Quam Matutorum mas erit aut mulier. / Hinc quoque nascetur longe pulcherrima cuivis: / Nominis a magno est syllaba prima Iove, / Quam reliquas inter tanto illustrabo decore, / Ut de me genitam dicere non dubitent”. / Hec Venus, inde fides per singula queque secuta est / Atque hanc quam loquor est Vaticina Venus: / Namque deam vocitant et sunt qui numine credant / Progenitam gemino, Mercurio et Venere.

Poche cose devo prima riferire circa la bellezza della giovane Matuta / giacché si tratta di cosa ben nota / Dopo che Enea ebbe riposto le ossa / di Caieta nella terra, dove era il tempio della madre Venere, / il vecchio Paron e la vecchia Timene, / sacerdoti ormai da oltre otto lustri, lo pregano con queste parole: / “Condottiero, figlio di Anchise, così, o così gli dei ti concedano / di poter fondare le mura che essi desiderano, / insieme con la genitrice, suvvia, i cui templi noi custodiamo. / Ella conceda a noi la discendenza, giacché è questo il compito suo proprio: / per noi ricchezza, per noi discendenza illustre dei genitori / e tutto quanto i mortali considerano prezioso. / Solo noi, pur desiderandolo, mai avemmo prole alcuna: / perché, se tu, alma Venere, non fossi patrona di questo luogo, / a che gioverebbe aver venerato castamente e piamente gli dei, / se irrealizzati restano i voti per il fedele?”. / Molte altre cose avrebbero detto, / ma Venere rifulse dal cielo e cominciò loro a parlare così: / “Io, miei sacerdoti, non avrei deluso per tanto tempo / i vostri desideri, io che sono la dea meno dura. / Ahimè, mi rincresce di aver indugiato: la divinità differisce a concedere i suoi doni, / per tributarne di maggiori a chi li merita. / Attendevo insieme all’arrivo del figlio la morte / dell’amata nutrice: conoscendo tutto il futuro, / io ritenevo più bello questo dono alla presenza del figlio / e quanto vale il fatto che io Venere in persona vi parlo, / considerate nell’animo vostro: con un figlio e con una figlia, Timene, / tu da madre onesta renderai padre Paron; / voi due vedrete due giovani insieme, / due così pieni di grazia da superare l’invidia. / Ma nasceranno quale frutto di stirpe eroica, / tutti costoro avranno discendenza, / tutti avranno il nome di Troia. / Ecco poiché la nostra stella rifulge / al sorgere del giorno, chiamate la casata Matuta, ve lo ordino, / e nessuno dopo questa nella città di Caieta sarà più bella / di quanto lo saranno maschio o femmina dei Matuti. / Da qui nascerà anche colei che di gran lunga sarà la più bella di tutte per nome: / dal grande Giove ella trae la prima sillaba del nome, / e tra le altre la renderò / illustre per sì grande bellezza / che non esiteranno a dirla da me nata”. / Queste cose disse Venere, e da lì ne conseguì la fede per ciascuna singola cosa / e questa che io intendo è Venere vaticina: / infatti la chiamano dea / e c’è chi la crede nata / da un doppio nume, Mercurio e Venere.

La complicata trama di allusioni e di memorie culte che alimenta questi versi è funzionale, da un lato, alla nobilitazione di Gaeta, che fu senz’altro città di riferimento per la corte alfonsina negli anni precedenti la conquista della capitale del Regno; dall’altro, ha – a mio avviso – un preciso significato astronomico, dal momento che l’allusione alla discendenza doppia costituita di maschio e femmina (vv. 45-46 Nemoque Caieta post hac speciosior urbe / Quam Matutorum mas erit aut mulier) mi fa pensare al segno dei gemelli, che dal punto di vista astrologico, confermerebbe il legame con il mese di giugno (epoca anche delle classiche feste dei Matralia), mese in cui si può ipotizzare che si svolsero i fatti evocati in questa creazione letteraria. L’autore aggiunge poi alla casata una connotazione sapienziale collocando nella discendenza dei Matuti una Sibilla, colei che più bella tra tutte (Valla, Novencarmen III, 57-58 Hinc quoque nascetur longe pulcherrima cuius / Nominis a magno est sillaba prima Iove) trae il suo nome da Zeus, si tratta di una etimologia derivata da sios/dios bole (Iovis consilium), documentata, ad esempio, in Varr. ap. Lact. I 6, e in Uguccione, Derivationes B 82, 1. E poiché l’epifania della dea ai due sacerdoti che la implorano per avere una discendenza avviene sul fare del mattino, Venere sceglie come nome della casata quello di Matuti, derivandolo da mane (sulla scia di Fest., 158; 161; Non., 66). Da questa stirpe discende Matuta che guida il corteo di gran dame (Valla, Novencarmen, III 33).

Anche questa porzione del testo affidata alla narrazione dell’autore ha una sua intrinseca teatralità: la preghiera dei due vecchi sposi alla dea, l’epifania di Venere e il suo discorso fitto di precisazioni ed allusioni alla dama, che sta per prendere la parola, hanno – a mio avviso – il ruolo di vere e proprie rheseis tese a narrare eventi che si svolgono fuori dalla scena, o meglio che si sono già svolti e che quindi costituiscono un vero e proprio antefatto teso a chiarire la collocazione dell’evento (Gaeta) e l’origine del personaggio (Matuta). Allo sfondo generale rappresentato da Gaeta si aggiunge poi un preciso sfondo naturalistico costituito da giardini ameni e luoghi ombrosi: il re in persona, infatti, invita Matuta e le gentildonne del suo corteggio come commensali al banchetto che si terrà nei suoi giardini (meos in hortos) (Valla, Novencarmen, Responsio regis, VI, 66-67: Quocirca conviva meos hinc ibis in hortos / Nullaque non comitum veniet quecunque tuarum); e l’autore a sua volta (Valla, Novencarmen, Narratio quarta auctoris, VII, 11-13: Mox et Matute paulum cunctato ad edes / Femineus teneris passibus ordo venit / Ingrediturque hortos nature ope et artis amenos ...) rievoca l’entrata delle dame a piccoli passi nei giardini ameni per opera della natura e dell’intervento dell’uomo; e ancora allude a ombrosi giardini nell’ultimo dei suoi interventi (Valla, Novencarmen, quinta narratio auctoris, IX, 5-6 Cum socia incedens hylaris Rex inter opaca / Hortorum falsos dat recipitque iocos). Questa scenografia sembrerebbe annunciare uno spettacolo pastorale e rusticale (Pieri 2004, 189-207), ma che in realtà costituisce piuttosto uno sfondo che assume un ruolo solo con il canto di Mauron, allorché il poeta (che con le sue narrationes fa da anello tra storia e spettacolo) ne annuncia il canto dall’alto di un verde albero (Valla, Novencarmen, Narratio quarta auctoris, VII, 41: Interea viridi sublimis ab arbore Mauron).

Sullo sfondo del componimento si staglia un preciso evento, l’incontro a Gaeta del re con i baroni del regno suoi alleati, seguito dal tipico banchetto rinascimentale che viene collocato in un bosco, sotto i padiglioni regali, e accompagnato da musiche e danze, puntualmente descritto nel corso della quarta narratio auctoris (vv. 1-44):

Dixit et egressus procerum comitante caterva / Arboreis loca adit semper operta comis. / Parte alia famuli pictis aulea tapetis / Regalesque thoros, sedula turba, ferunt / Poculaque ex auro solido distintaque gemmis / Argentumque humilis grande ministerii, / Preterea quicquid convivia regia poscunt, / Munera vestra super, Liber et alma Ceres. / Tybicen properat citharedusque atque liristes / Spectandi studio plebsque relinquit opus. / Mox et Matute paulum cunctato ad edes / Femineus teneris passibus ordo venit / Ingrediturque hortos nature ope et artis amenos – / Sol et enim medium veris obibat iter. / Ipsa per eximios vultus excelsa nitebat / Qualia per flores lilia mixta rosis. / Cui simul assurgens procerum[que] consessus ad altum / Deducunt solium, Rex ubi solus erat, / Hec ubi dexterior, sic namque est iussa, resedit / Cetera pro merito turba locata suo. / Multifora hic buxus iuvenum letissima corda / Excivit choree premodulata sonos: / Tum saltant comptique uiri compteque puelle. / Ex alto spectant unus et una loco. / At ubi per ternas est lusum temporis horas / Mirantur Salios plena theatra duos. / Instructis tandem sub odora arbusta paratu / Regali mensis qualis, o Dido, tuus / Extitit Enee ducis hospes, Cesaris hospes / Extitit aut qualis, o Cleopatra, tuus, / Solvuntur toto pariter spectacula circo / Discubitumque iubet Architriclinus: eunt. / Formosam dextra, Rex Alphonse, prehensam, / Matutam tecum fers laterique locas, / Post alii iussi pro conditione sedere / Permixti alterna foemina virque vice. / Dat manibus cristallus aquam ex humore rosarum, / Exiccat lotas serica mappa manus, / Auro suffumant epule, tum massica vina / Auro vel gemmis nigra vel alba micant. / Interea viridi sublimis ab arbore Mauron, / Mauron quem curvo litore Lymna parit / Ut perhibent Syrena viro commixta Sicano, / Talia felici voce lyraque canit.

Così parlò e uscito in compagnia di una gran folla di nobili / si reca in luoghi sempre coperti dal manto degli alberi. / Da una parte i servi recano le tende dagli arazzi dipinti e, operosa turba, / i troni regali e coppe di oro massiccio e screziate di gemme / e una grande coppa per l’umile ufficio, / inoltre tutto quanto è necessario per un banchetto regale, / oltre ai vostri doni, o Libero e alma Cerere. / Il flautista si affretta e il citaredo e il suonatore di lira / e il popolo lascia le sue occupazioni / per il desiderio di assistere a quello spettacolo. / Poi, dopo aver indugiato un po’ presso i palazzi di Matuta, / il corteo delle donne a piccoli passi viene e si appressa / a quei giardini ameni per opera della natura e dell’arte. / Il sole infatti era giunto al mezzo del suo cammino di primavera. / La stessa Matuta risplendeva nel bel volto eccelsa / come tra i fiori i gigli misti alle rose. / E mentre al suo cospetto si leva il consesso di nobili / essi si portano dinanzi all’alto trono, / dove era da solo il re, e in questo luogo lei siede più a destra, / giacché così le era stato indicato: il corteo restante viene collocato secondo il suo grado. / A questo punto il flauto dai molti fori eccitò / i lietissimi cuori dei giovani modulando melodie per danzare: / allora danzano eleganti giovani e belle fanciulle. / Dall’alto soglio si godono lo spettacolo lui solo e lei sola. / I teatri pieni, dove per tre ore / si era svolto lo spettacolo, / guardano ammirati i due come Salii danzare. / Allestite infine le tavole con apparato degno di re, / come fu la tua ospitalità per il condottiero Enea, / o Didone, o la tua per Cesare, o Cleopatra, / si concludono finalmente gli spettacoli in tutto il circo / e il maggiordomo ordina di disporsi a mangiare: essi vanno. / Presa per mano la bella Matuta, o re Alfonso, / la porti con te e la fai sedere al tuo fianco, / mentre gli altri ricevono l’ordine di sedere secondo il proprio grado di nobiltà, / mescolati in maniera alterna un uomo e una donna. / Un recipiente di cristallo versa sulle mani l’acqua di rose / e le mani bagnate asciuga un tovagliolo di seta, / le vivande fumano d’oro e persino i vini massici, neri e bianchi, / risplendono d’oro e di gemme./ Allora dall’alto di un verde albero Mauron, / Mauron generato, come vuole la leggenda, / dalla Sirena Lymna unitasi ad un uomo di Sicilia, / canta tali melodie con bella voce e accompagnandosi con la lira.

Il banchetto coinvolge il re e il suo seguito, ma anche la città in uno spazio aperto che diventa spazio pubblico di rappresentazione: infatti, il corteo sfila per le strade di Gaeta, sotto gli occhi ammirati del popolo che lascia le sue occupazioni per guardare e ammirare spectandi studio plebs relinquit opus. La profusione di oggetti preziosi (arazzi dipinti, coppe di oro tempestate di pietre preziose, un bacile d’argento sorretto dai servi per il lavaggio delle mani) concorre a suscitare ammirazione e a captare attenzione. I versi del Valla individuano – in una versione preventiva rispetto a quella teorizzata dagli umanisti di corte dopo la conquista di Napoli – i poli d’interesse di quella complessa operazione di definizione della magnificentia, la virtù nella quale Alfonso fu campione fino a divenirne esempio celebrato nella codificazione che di quella virtù fece il Pontano nei suoi trattati delle cosiddette virtù sociali (Pontano,Virtù 230-231; Pontano, De principe 65). Collocato in un bosco, sotto padiglioni regali riccamenti addobbati con tappeti ed arazzi il banchetto descritto dal Valla rievoca prassi ampiamente documentate per la corte alfonsina stabilmente allocata in Napoli: a tal proposito, ad esempio, si può ricordare che in anni più tardi Alfonso offrì per le nozze della nipote Eleonora, una battuta di caccia nella tenuta degli Astroni in Agnano, e volle allestire un banchetto sfarzoso in riva alla palude, sotto un padiglione coperto di arazzi, abachi, palchi ornati di rami, di nastri e di tessuti vari (Pontano, Virtù 234-237). L’apparato di vasellame in cristallo e argento, di tovaglioli di stoffa ricercata descritti nel poema risulta perfettamente in linea con la magnificentia alfonsina, ma rispecchia anche una prassi, evidentemente già istituzionalizzata, dell’apparato delle mense e dell’organizzazione del banchetto (Pontano,Virtù 244-258; Benporat 2001, 103-104), e delle gerarchie di corte che prevedevano un precisa collocazione pro merito et conditione alla tavola del re (Valla, Novencarmen VII, 1-4; 33-36).

Dei tre personaggi che a vario titolo rivolgono discorsi al re l’unico ad avere una fondata fisionomia storica è proprio il primo, il conte di Campobasso, Angelo Monforte, capitano e condottiero, secondo la tradizione familiare, valente nelle armi e gentile. Dalle cedole della tesoreria aragonese, infatti, risulta che il conte era tra i capitani di lance dell’esercito alfonsino già nell’anno 1437 (Minieri Riccio 1881, 8), e Tristano Caracciolo nel De varietate fortunae ne conferma le doti di gentilezza e nobiltà spirituale in uno splendido ritratto ricordandolo quale uomo frugi et elegantem adeo comem et affabilem, ut nemo eum nosset quin diligeret (Caracciolo 1935, 93-94; Croce 1989, 59-195).

Il discorso che il conte rivolge al sovrano è una vera e propria suasoria, perché non si sottoponga oltre alle fatiche della guerra e lasci ai suoi generali il comando di un conflitto che è ormai agli sgoccioli, lasciandosi finalmente irretire dalle bellezze di una terra, la Campania, che appare in tutta la sua rigogliosa bellezza come luogo edenico di piacere e di otium. E’ ovvia anche l’allusione alle bellezze del territorio che ebbe il potere di piegare la tenacia di Annibale, citato e rievocato nel corso del poema per il suo valore di modello eroico. Al contrario di Annibale il principe aragonese mostra, però, una totale devozione alla guerra di conquista, pur celebrando nella sua responsio la Campania come terra che non conosce labor, in quanto terra felix, dunque, e a lui predestinata (Valla, Novencarmen VI, 51-52: Nam mihi Campanam, quam non labor ipse laborat,/Mira sed ubertas signat cognomine, terram) (Quest’ultimo passaggio riutilizza precise memorie lessicografiche sulla denominazione della Campania felix: vd. Uguccione, Derivationes, C 24, 4).

Il secondo personaggio a rivolgere ad Alfonso il suo discorso è Matuta, la dama di origine semidivina che accoglie in Gaeta il sovrano e lo accompagna per la città insieme con un corteo di gentildonne. Il discorso che Matuta rivolge ad Alfonso è un discorso dotto, che la dama afferma di voler tenere in vece della moglie legittima del sovrano, Maria di Castiglia (Valla, Novencarmen III, 1-19):

Si decus coniux tua feminarum / Atque reginas decus inter omnes, / Seculi nostri decus et futuri / Solaque solo fuit, est eritque coniuge digna, / Afforet semper quod avemus et quod / Sepe speramus nihil attineret / Munus ad nostrum prece te rogari, / Forsan et nullam prece te rogari tunc opus esset: / Illa nam iustas sibi comprecandi / Sumeret partes potitura voto, / Ut laboranti tibi temperares / Utque misceres requiem labori bella gerendo; / Illa castrorum fremitum petenti, / Illa Caietam aut Capuam reverso / Daret amplexum, daret osculumque / Sepe nolentem quo distineret, sepe volentem.

Se la tua sposa, vanto delle donne / e onore tra tutte le regine, / vanto del nostro secolo e di quello futuro, è stata, / è e sarà l’unica degna del suo unico sposo, / poiché desideriamo sempre / ardentemente che sia presente / e spesso speriamo che niente la trattenga / dal pregarti a nostro vantaggio, / e forse allora non sarebbe necessario / che alcuna ti pregasse: / infatti ella assumerebbe le giuste parti nel pregarti / per esaudire il nostro voto, / perché tu moderi te stesso nella fatica / e mescoli il riposo alla fatica nel condurre le tue guerre; / ella a te che cerchi il fremito degli accampamenti, / volgendoti a Gaeta o a Capua, darebbe un abbraccio, / darebbe un bacio col quale trattenere / chi spesso non vuole, chi spesso vuole.

Si tratta di un discorso de voluptate, che celebra il piacere come principio cosmogonico, ma anche come elemento imprescindibile per la vita umana e per la costruzione della società, ripercorrendo in termini poetici una tematica che l’umanista aveva affrontato in anni immediatamente pregressi in una delle sue opere filosofiche di maggior diffusione, il De vero falsoque bono. La valutazione positiva della voluptas promossa da Matuta, discendente di Venere, sembra essere una vera e propria legittimazione e teorizzazione di una morale edonistica che si rivelerà poi particolarmente congeniale alla dimensione magnifica e sfarzosa della corte alfonsina. Ma essa è ancora una volta legata anche ad una visione del territorio del Regno come luogo edenico destinato ad un sovrano che è un novello Adamo, puro come Adamo prima del peccato originale (vv. 156-175):

Iure nunc possunt igitur fideles / Te tue gentes ita convenire. / O qui Adam es prevaricante nondum / Et sub arbustis spaciante plenis

equiperandus: / Deseres ultro loca gaudiorum, / Omnium princeps ubi te locavit, / Unde te nemo, Deus angelusve / Egredi cogit regredive fulvo / Prevetat ense? / Te ne delectat labor atque sudor / Curaque insomnis, taceo periclum? / Ille qui falsus fuit a colubro / Flevit eiectus sapienter optans

usque reverti. / Desinas quare, tibi supplicamus, / Te per erumnas agitare belli. / Hic manes, carpes bona gaudiorum / Nec minus recte ac bene militarem / conficies rem.

A buon diritto dunque possono ora / le tue genti così fedeli accordarsi con te. / O tu che sei paragonabile ad Adamo / quando non aveva ancora commesso il peccato originale / e che passeggiava tra gli alberi pieni di frutti, / abbandonerai il luogo dei piaceri / dove il principe di tutte le cose ti ha collocato, / dal quale nessuno, dio o angelo, / ti costringe ad uscire o ti vieta / di farvi ritorno con la fulva spada? / Ti dilettano la fatica e il sudore / e l’ansia insonne, taccio il pericolo? / Colui che fu ingannato dal serpente pianse / dopo che ne fu scacciato saggiamente desiderando / farvi ritorno per sempre; / smettila, perciò, ti supplichiamo, / di porti nelle angustie della guerra. / Rimani qui, cogli i beni dei piaceri / e non meno rettamente porterai a compimento / la tua impresa militare.

Terzo ed ultimo a rivolgersi ad Alfonso è Mauron, che canta dall’alto di un albero, come si apprende da una precisa indicazione scenografica, accompagnandosi con la lira (Valla, Novencarmen VII, 41-4):

Interea viridi sublimis ab arbore Mauron, / Mauron quem curvo litore Lymna parit, / Ut perhibent, Syrena viro commixta Sicano, / Talia felici voce lyraque canit.

Allora dall’alto di un verde albero Mauron, / Mauron generato, come vuole la leggenda, dalla Sirena Lymna / unitasi ad un uomo di Sicilia, canta tali melodie / con bella voce e accompagnandosi con la lira.

Figlio di una sirena e di un Sicanus il personaggio, da un lato, si connette ad una figura suggestiva come quella della sirena, che gli umanisti attivi alla corte di Napoli adottarono come simbolo della tradizione sapienziale legata al territorio del Regno e in particolare della sua capitale (Iacono 2012, 161-214; Iacono 2014, 105-135; Fabris 2016; Beyer 2000) e dall’altro, alla Sicilia per parte di padre, dal momento che l’aggettivo sicanus si rapporta agli antichi popoli di questa regione e risulta comunemente utilizzato dagli umanisti sia per indicare i suoi abitanti sia, metonimicamente, anche quelli di tutto il Regno. Mauron potrebbe allora rappresentare qui simbolicamente l’unificazione sotto Alfonso del Regno di Napoli con quello di Sicilia, in quanto figlio della Sirena Lymna e di un Sicanus, partorito sulla costa di Gaeta, che all’epoca in cui il Valla andava componendo quest’opera aveva un ruolo certo non marginale tra i territori già assoggettati dall’Aragonese (Dispacci 1444-1458, 12-13).

Il nome della sirena Lymna (v. 42) va interpretato, a mio avviso, in relazione al greco λίμνη ‘palude, acque stagnanti’, e potrebbe alludere alle paludi oggi bonificate che interessavano anche il territorio di Gaeta. In tal caso, Lymna sarebbe il nome della sirena legata al territorio di Gaeta che assurge a Genius loci con le stesse finalità simboliche con cui gli umanisti utilizzarono Parthenope, Leucosia, e Ligeia per la costa campana. Il nome Mauron contribuisce ad un’ulteriore caratterizzazione di questo personaggio: Mauron, infatti, va inteso come niger, secondo quanto si legge in Isidoro Etym. XII 1, 55; e nel diffuso lessico di Uguccione, Derivationes (M 61). È possibile allora che l’attore-canterino, che intona il suo canto dall’alto di una vera e propria struttura scenica, sia qui mascherato da moro, figura cara all’araldica della regalità aragonese utilizzata nell’emblema dei quattro mori creato da Pietro d’Aragona per celebrare la vittoria di Alcoraz (Zurita 1967, vol. I, I 32), ed utilizzata già dall’entourage alfonsino nel trionfo del 1423 (Maxwell 1992, 852 e 870).

Al di là delle possibili implicazioni simboliche del personaggio, il canto di Mauron si inserisce nel banchetto secondo la prassi per cui i tempi dilatati delle imbadigioni e delle varie portate erano solitamente riempiti da vere e proprie esibizioni, talora legate alla natura e all’occasione del banchetto, in altri casi semplicemente affidate all’arte e all’inventiva di cantori, mimi, buffoni. Il personaggio accompagna il suo canto con la lira: in generale, l’immagine del canto intonato alla lira sembra recuperare il mito antico della poesia destinata alla dimensione orale, improvvisata o premeditata, e pare voler nobilitare la presenza di questo tipo di poesia permettendole così di entrare nelle sale private del principe e nella sede pubblica della festa. L’aggettivo sublimis colloca Mauron in alto, su un albero verde che finisce per avere il ruolo di vera struttura scenica peraltro ben congeniale all’ambientazione stessa del banchetto. Ma l’elemento più significativo risulta essere, a mio avviso, il fatto che Mauron definisca il suo stesso canto come un carmen conviviale al quale sono estranee tematiche luttuose (Valla, Novencarmen VIII, 134-135):

A convivali carmine longe / Absit tristium mentio rerum.

Da un carme conviviale stia lontana / la menzione di argomenti tristi.

L’inventio del Valla ci pone dinanzi ad una costruzione provvista di intrenseca teatralità e di personaggi forniti di spessore simbolico come Matuta e Mauron. E non si mostra estranea a simili caratteristiche anche la figura del conte di Campobasso, al quale la riconosciuta gentilezza e valore (Valla, Novencarmen, Narratio prima auctoris, 23-24: et re et nomine plane / Angelus) aggiungono una certa aura cavalleresca. La responsio regis, poi, introduce nell’opera tratti dialogici congeniali ai canoni recitativi della letteratura conviviale: si tratta di una risposta unica, cioè non differenziata, ma articolata in modo da acquietare le ansie dei Baroni, e corrispondere in maniera amabile all’invito al piacere di Matuta (Valla, Novencarmen VI, 1-11):

Equum erat ut vobis, proceres, vobisque, puelle, / Divisim responsa darem: responsaque reddi / Apta viris, eadem non sunt mulieribus apta; / Sed quia non pulchrum vel vos preponere vel vos / Ipsaque utroque summorum testis amorum, / Tanquam ex composito sententia tendit eodem, / Apta viris responsa eadem et mulieribus apta / que reddantur erunt et erunt communia utrisque. / Vestra quidem, proceres, in me, dieque puelle, / Grata mihi pietas iocundaque, sepe periclis / Antehac in nostris spectata domique forisque.

Sarebbe stato giusto che a voi, nobili, e a voi, dame, / io dessi risposta in forma distinta e l’esser data risposta adatta / agli uomini non comporta che la stessa risulti adatta alle donne; / ma poiché non sarebbe stato bello anteporre voi oppure voi, / come pure che la stessa sia per entrambi documento di sommo amore, / come avviene che il giudizio sia orientato da quanto convenuto, / le stesse risposte risulteranno adatte agli uomini e adatte alle donne e / saranno pure comuni ad entrambi. / Certo mi è gradita e accetta la vostra pietà, / nobili e divine fanciulle, verso di me, / e mi risulta dilettevole quella finora saggiata, spesso nei pericoli, in patria e fuori.

L’operazione compiuta dal Valla supportata peraltro da una costante attenzione al territorio e da un peculiare gusto antiquario che si rivelerà poi tipico della cultura aragonese-napoletana, svela anche il ruolo attivo di questo umanista nell’organizzazione della vita culturale della corte alfonsina nell’epoca precedente la conquista della capitale del Regno. Innovativa nella sua capacità di dignificare un territorio di importanza strategica come Gaeta e di fornire una rappresentazione legittimante della regalità alfonsina nel momento decisivo dell’avanzata bellica, l’opera del Valla, infatti, si muove seguendo le coordinate di una retorica di attualizzazione del mito e del ‘classico’ funzionale, appunto, alla geografia del potere alfonsino in Campania nel momento stesso della sua composizione.

In questo senso, offre un esempio significativo la caratterizzazione del personaggio di Mauron segnata da due elementi di particolare valore simbolico. Il primo elemento è rappresentato dall’assunzione della maschera orfica del personaggio canterino: la lira che l’autore pone d’accompagno alla felice voce di Mauron costituisce un elemento di indubbio valore allusivo alla figura di Orfeo, personaggio quest’ultimo ammantato dalla tradizione classica e medievale di forti tratti allegorici e sapienziali (Bettini, Spina 2007; Fabris 2016, 27-52). Senza dubbio alcuno, infatti, il Valla teneva a mente i versi virgiliani (Aen. VI 645-647) che collocavano Orfeo-sacerdote nei Campi Elisi; e certamente non gli poteva sfuggire l’interpretazione medievale allegorizzante del personaggio dipendente da Boezio (De Consolatione, III, m. 12, 1-58) che trasformava Orfeo nell’allegoria dell’uomo in cerca del sommo bene; nonché la rivitalizzazione del cantore-sacerdote operata da Boccaccio (Geneal. V 12, 4-7) e rilanciata – con sfumature teologiche ed epicuree – da Coluccio Salutati nel De laboribus Herculis (IV 495-505) (Friedman 1970; Heitmann 1963, 253-294; Affelder Newby 1987). Nè si può passare sotto silenzio l’importanza che l’umanista stesso attribuiva alla musica come piacere dell’udito in un capitolo del primo libro del De vero bono (I 22, 2-3), in cui affermava anche di aver amato e coltivato il canto e la musica fin da ragazzo proprio per la prossimità di queste discipline con gli studi di poetica e di oratoria (Camporeale 2002, 174-176):

Atque tantum abest, ut communis sensus a respuendo cantu, ut nulli rei nec prius nec studiosius operam videantur homines dedisse quam musicae. Nam nonnulli autores sunt, antiquissimam omnium studiorum musicam extitisse, ut appareat antiquissimum studium extitisse voluptatis. Siquidem nihil aliud musica efficit quam voluptatem. Et musicorum instrumentorum multitudo, ne ab illeteratis quidem ignorata, indicat quam vulgo hec res iucunda est, qua vel dii (si credimus) affici dicuntur. Et poetae, qui se deorum vates appellant, semper canunt, sive diis, sive hominibus, sive utrique gratum facientes. Etiam illis antiquis temporibus iidem et musici et vates et sapientes iudicanbantur. Et Plato cum in aliis tum in libris De republica et in Timeo ‘musicen’ civili viro necessariam existimavit. Quid alia? Non solum ad cantilenas hominum, sed ad cantum avium aures permulcentur. Taceo de suo cuiusque cantu quantopere suave est, quod experti norunt. Nam ipse huic scientie iam inde a puero impensam operam dedi, vel quod ad poeticam atque oratoriam conducere vel quod res suavissima videbatur.

L’opinione popolare risulta ben lontana dal ricusare il canto, che anzi pare che gli uomini a cosa alcuna si siano dedicati con maggior sforzo prima che alla musica. Infatti secondo alcuni autori la musica è il più antico di tutti gli studi, sicché appare chiaro che la ricerca più antica è quella del piacere. E d’altra parte la musica non suscita altro che piacere. E il gran numero degli strumenti, non ignoto neppure agli ignoranti, mostra quanto risulti cosa piacevole per il volgo la musica, per cui persino gli dei (se vogliamo credere in essi) ne risultano affascinati. E i poeti, che si dicono vati degli dei, sempre cantano, facendo cosa gradita agli dei, e agli uomini o insieme agli uni e agli altri. Anche nei tempi antichi musici e vati e sapienti erano giudicati la medesima cosa. E Platone insieme con altri nelle opere Repubblica e Timeo considerava la musica attività necessaria alla vita civile. E che aggiungere ? Non solo ai canti degli uomini, ma anche al canto degli uccelli l’udito trae godimento. Taccio poi quanto risulti soave il canto proprio per ciascuno, cosa che ben sanno gli esperti. Infatti io stesso sin da ragazzo mi sono dedicato a questa disciplina, non solo perché mi risultava cosa gradevolissima, ma anche perché la consideravo prossima alla poetica e all’oratoria.

Il secondo (e fondamentale) elemento è costituito dalla genealogia stessa di Mauron: il figlio della sirena Limna nel suo carmen realizza, evidentemente, il talento nel canto ereditato dalla madre. Proprio nel passo sopra citato del De vero falsoque bono l’umanista rievocava due opere di Platone (Repubblica e Timeo, con riferimento a Plat. Rs. II 376e, 377a; III 401d; Tim. 18a; cfr. anche Quint. Inst. I 10, 13-15) in cui il filosofo antico non solo attribuiva alla musica un ruolo prezioso nel percorso di civilizzazione dell’umanità, ma ne rivelava anche gli aspetti cosmologici. A tal proposito non si può passare sotto silenzio il fatto che proprio in uno degli snodi più celebri del dialogo Republica (X 614a-621d) attraverso il celebre mito di Er Platone rievocasse la presenza di sirene nel regno dei beati narrando di ben otto sirene che posizionate ciascuna su ognuna delle sfere che girano intorno al fuso cosmico cantano componendo variazioni sullo stesso suono. Il Valla, dunque, come lascia intendere la citazione nel De vero falsoque bono, conosceva i due dialoghi platonici, ed evidentemente ne condivideva la visione positiva della musica e del canto, rappresentato quest’ultimo ad un livello sublime, sapienziale e cosmico dal canto delle sirene.

Tutto questo concorre, a mio avviso, a valorizzare il canto di Mauron e a definire questa porzione del poema come il momento finale più alto della costruzione poetica ed ideologica tentata dal Valla fortemente connotato dal tema, la bellezza come potenza preziosa e dono e opera degli dei (Valla, Novencarmen VIII, 16-34):

Non prevalide corpore vires, / Ob quas veterum cantat heroum / Tenax titulos fama perennes, / Non dotes animi sive virtutes, / Ille sint sive Palladis artes, / Sive doctrine Mercuriales, / Seu quas auricomus fert Apollo, / Aliusve deum progenuisse. / Non sceptrorum summa potestas / Divini quoddam status exemplar. / Et enim robur admiranda / Res est et animos hominum pellit, / Sed non tantopere quam pulchritudo: / Se latet usquam sedetque tacitum, / Ni se exerceat nec diu durat / Citoque suam defatigatam / Dignitatem promere cessat; / Hec perpetuo nostros oculos / Indefessa pascit intuitu.

Non le forze eccezionali per il corpo, / per cui la fama tenace canta / le glorie perenni di antichi eroi, / non le doti dell’animo o le virtù, / siano pure esse le arti di Pallade, / o le dottrine di Mercurio, / o quelle che, come si dice, Apollo crinito / o un altro dio hanno generato, / non il sommo potere degli scettri, / copia in qualche modo della condizione di Dio. / E infatti la forza è cosa ammirevole / ed essa spinge gli animi degli uomini, / ma non tanto quanto la bellezza: / essa (la forza) si nasconde sempre e siede in silenzio; / se non si esercita non dura a lungo / e presto smette di manifestare / la sua dignità ormai spossata; / questa (la bellezza) in perpetuo indefessa / alimenta i nostri occhi con lo sguardo.

Anche il canto di Mauron (come già quello di Matuta) riecheggia e riconcinna punti derivati dal De vero bono, e più precisamente da alcuni capitoli del primo libro (I 19-20) dedicati ai bona externa, in cui la bellezza è esaltata come principale dote del corpo e come dono di Dio, ossia della natura. La complessa struttura metrica di questo canto, poi, lascia intendere una volontà di virtuosismo tecnico che tentava di avvicinare la declamazione al canto: si tratta di un tentativo di sperimentare una poesia ‘musicale’ o ‘per musica’ (evidentemente supportata dagli studi di musica e poetica coltivati fin da ragazzo), una poesia euritmica peraltro in linea con i gusti di una corte che accoglieva raffinati musici, come Miguel Nadal, Pere Oriola, Phelip Romeu, Perinetto da Venezia, come i documenti della tesoreria e della cancelleria documentano a partire meglio dagli anni che vanno dal 1441 e ancora più dal 1444 (Atlas 1985).

Lontanissima risulta quest’opera dalla poesia recitata, dal momento che non regge il confronto con altri prodotti a me noti che meglio meritano tale etichetta, come ad esempio, l’Admirabile Convivium composto da Porcelio de’ Pandoni per il banchetto e gli spettacoli organizzati dal cardinale Pietro Riario per il passaggio a Roma della principessa Eleonora d’Aragona che andava in sposa ad Ercole d’Este (Corvisieri, Trionfo 475-91, 629-710; Perosa 2000, 143-56; Di Meo 2014, 25-43). La struttura coerente del componimento, le porzioni narrative affidate al distico elegiaco e alla voce dell’autore, la formula oratoria e dialogica, la presenza del canto di Mauron costruiscono una Mischung di suggestioni ricavate dalle coeve consuetudini della poesia conviviale musicata e di memorie di matrice classica, derivate, ad esempio, dalle ardite costruzioni metriche di autori tardo-antichi come Venanzio Fortunato e Paolino da Nola, oppure da Plauto che con la struttura delle sue commedie poteva aver suggerito all’autore l’alternanza ardita tra le orationes (scandite però su moduli metrici) del Conte di Campobasso e di Matuta e il carmen di Mauron, così fortemente connotato nel senso dello sperimentalismo metrico.

Riferimenti bibliografici

Fonti

- Corvisieri, Trionfo

C. Corvisieri, Il trionfo romano di Eleonora d’Aragona nel giugno del 1473, “Archivio della Società Romana di Storia Patria”, 1, (1878), 475-91; 10 (1887), 629-710. - Dispacci 1444-1458

Dispacci Sforzeschi (1444-2 luglio 1458) (ed. a cura di F. Senatore, Napoli 1997). - Diurnali 1958

I Diurnali del duca di Monteleone, a cura di M. Manfredi, “Rerum Italicarum Scriptores” 2 serie, XXI.V, 1958. - Pontano, De principe

G. Pontano, De principe, a cura di G. M. Cappelli, Roma 2003. - Pontano, Virtù

G. Pontano, I libri delle virtù sociali, a cura di F. Tateo, Roma 1999. - Salutati, De laboribus

C. Salutati, De laboribus Herculis, edidit B. L. Ullman, Turici 1951. - Uguccione, Derivationes

Uguccione da Pisa, Derivationes, edizione critica a cura di E. Cecchini et al., Firenze 2004. - Valla, Antidotum

Laurentii Valle Antidotum in Facium, edidit M. Regoliosi, Padova 1981. - Valla, De vero falsoque bono

De vero falsoque bono, critical edition by M. De Panizza Lorch, Bari 1970. - Valla, Elegantiarum Latinae Linguae

Laurentii Vallae Elegantiarum Latinae Linguae libri sex, Lugduni apud Seb. Gryphium 1543. - Valla, Epistole

Laurentii Valle Epistole, edd. O. Besomi, M. Regoliosi, Padova 1984. - Valla, Novencarmen

L. Valla Novencarmen, edizione critica, con traduzione e commento a cura di A. Iacono, in corso di revisione, dai mss. V. E. 58, cc. 167v-176v della Biblioteca Nazionale di Napoli e Fondo Rossi-Cassigoli 372, cc. 33v-42v della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Bibliografia critica

- Addesso 2012

C. A. Addesso, Teatro e festività nella Napoli aragonese, Firenze 2012. - Affelder Newby 1987

E. Affelder Newby, A Portrait of the Artist: the Legends of Orpheus and Their Use in Medieval and Renaissance Aesthetics, New York- London 1987. - Atlas 1985

A.W. Atlas, The Music at the Aragonese Court of Naples, Cambridge-London 1985. - Benporat 2001

C. Benporat, Feste e banchetti. Convivialità italiana fra Tre e Quattrocento, Firenze 2001. - Bettini, Spina 2007

M. Bettini, L. Spina, Il mito delle Sirene. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi, Torino 2007. - Beyer 2000

A. Beyer, Parthenope. Neapel und Süden in der Renaissance, München-Berlin 2000. - Bortoletti 2008

F. Bortoletti, Egloga e spettacolo nel primo Rinascimento: Da Firenze alle corti, Roma 2008. - Bortoletti 2016

F. Bortoletti, Arcadia, festa e performance alla corte dei re d’Aragona (1442-1503), “The Italianist” 36/1 (2016), 1-28. - Camporeale 2002

S.I. Camporeale, Lorenzo Valla. Umanesimo, riforma e controriforma, Roma 2002. - Caracciolo 1935

T. Caracciolo, Opuscoli storici, a cura di G. Paladino, Rerum Italicarum Scriptores, 22, 1, 2, Bologna 1935. - Croce 1989

B. Croce, Cola di Monforte conte di Campobasso, in Vite di avventure, di fede e di passione, Milano 1989. - Croce 1891

B. Croce, I teatri di Napoli dal Rinascimento alla fine del secolo decimottavo, Napoli 1891. - De Blasi 1993

N. De Blasi, Intrattenimento letterario e generi conviviali (farsa, intramesa, gliommero) nella Napoli aragonese, in Passare il tempo: La letteratura del gioco e dell’intrattenimento, Atti del convegno internazionale di Pienza (10-14 settembre 1991), Roma 1993, 129-59. - De Blasi 2002

N. De Blasi, Testimonianze scritte e lessico gastronomico campano (con riscontri per lo gliommero di Sannazaro), in D. Silvestri, A. Marra, I. Pinto (a cura di), Saperi e sapori mediterranei. La cultura dell’alimentazione e i suoi riflessi linguistici, Atti del Convegno internazionale di Napoli (13-16 ottobre 1999), II, Napoli 2002, 577-610. - De Blasi 2009

N. De Blasi, A proposito degli gliommeri dialettali di Sannazaro: ipotesi di una nuova attribuzione, in P. Sabbatino (a cura di), Iacopo Sannazaro. La cultura napoletana nell’Europa del Rinascimento, Firenze 2009, 29-57. - Delle Donne 2011

F. Delle Donne, Il trionfo, l’incoronazione mancata, la celebrazione letteraria: i paradigmi della propaganda di Alfonso il Magnanimo, “Archivio storico italiano” 169/3 (2011), 447-476. - Di Meo 2014

A. Di Meo, Un poco noto componimento di Porcelio de' Pandoni e la celebrazione del Cardinale Pietro Riario nel contesto letterario della Roma quattrocentesca, “Studi Rinascimentali” 12 (2014), 25-43, - Fabris 2016

D. Fabris, Partenope da Sirena a Regina. Il mito musciale di Napoli, Barletta 2016. - Faraglia 1908

N.F. Faraglia, Storia della lotta tra Alfonso V d’Aragona e Renato d’Angiò, Lanciano 1908. - Friedman 1970

J.B. Friedman, Orpheus in the Middle Ages, Cambridge Massachusetts 1970. - Geri 2011

L. Geri, A colloquio con Luciano di Samosata. Leon Battista Alberti, Giovanni Pontano ed Erasmo da Roterdam, Roma 2011. - Hietmann 1963

K. Heitmann, Orpheus im Mittelalter, “Archiv für Kulturgeschichte”, 45 (1963), 253-294. - Iacono 2009

A. Iacono, Il trionfo di Alfonso d’Aragona tra memoria classica e propaganda di corte, “Rassegna storica salernitana” 51 (2009), 9-57. - Iacono 2012

A. Iacono, Geografia e storia nell'Appendice archeologico-antiquaria del VI libro del De bello Neapolitano di Giovanni Gioviano Pontano, in G. Matino, R. Grisolia (a cura di), Forme e modi delle lingue dei testi tecnici antichi, Napoli 2012, 161-214. - Iacono 2014

A. Iacono, La Laus Civitatis Neapolitanae di Zanobi Acciaioli tra memorie erudite e precettistica menandrea, in G. Matino, R. Grisolia (a cura di), Arte della parola e parole della scienza. Tecniche della comunicazione letteraria nel mondo antico, Napoli 2014, 105-35. - Iacono 2016

A. Iacono, L'immagine di Alfonso nell'inedito Novencarmen di Lorenzo Valla, in F. Delle Donne, J. Torró Torrent, L'immagine di Alfonso il Magnanimo tra letteratura e storia, tra Corona d’Aragona e Italia. / La imatge d'Alfons el Magnànim en la literatura i la historiografia entre la Corona d’Aragó i Itàlia, Firenze 2016, 77-102. - Iacono 2017

A. Iacono, Porcelio de’ Pandoni: l’umanista e i suoi mecenati. Momenti di storia e di poesia, Napoli 2017. - Maiuri 1930

A. Maiuri Aspetti e problemi dell’archeologia campana, “Historia. Studi storici per l’antichità classica”, pubblicazione trimestrale del Popolo d’Italia, 4, 1, 1930, 50-82. - Maxwell 1992

H. Maxwell, “Uno elefante grandissimo con lo castello sopra”: il trionfo aragonese del 1423, “Archivio storico italiano” 150/3 (1992), 847-875. - Minieri Riccio 1881

C. Minieri Riccio, Alcuni fatti di Alfonso Id’Aragona dal 15 aprile 1437 al maggio 1458, “Archivio Storico per le Province Napoletane” VI/1 (1881). - Oeuvres complétes du roi René 1895

Oeuvres complétes du roi René. Avec une biographie et des notices par M. Le Comte de Quatrebarbes, Angers 1845. - Pellegrino 2007

G. Pellegrino, Historia Alphonsi primi regis, a cura di Fulvio Delle Donne, Firenze 2007. - Perosa 2000

A. Perosa, Epigrammi conviviali di Domizio Calderini, in P. Viti (a cura di), Studi di Filologia Umanistica. Umanesimo Italiano, Roma 2000, vol. III, 143-56. - Pieri 1985

M. Pieri, Sumptuosissime pompe: lo spettacolo nella Napoli aragonese, in Studi di filologia e critica offerti dagli allievi a Lanfranco Caretti, Roma 1985, I, 39-82. - Pieri 2004

M. Pieri, Selve e giardini nella scena europea di Ancien Regime, “Italies” 8 (2004), 189-207. - Sannazaro 1999

I. Sannazaro, Lo gliommero napoletano “Licinio se’l mio inzegno”, a cura di N. De Blasi, Napoli 1999. - Torraca 1884

F. Torraca, Studi di storia letteraria napoletana, Livorno 1884. - Tufano 2015

C.V. Tufano, Lingue tecniche e retorica dei generi letterari nelle Eclogae di G. Pontano, Napoli 2015. - Zurita 1967

J. Zurita, Anales de Aragón, edicion por A. Canellos, I, Zaragoza 1967.

English abstract

The paper focuses on Lorenzo Valla’s work entitled Novencarmen and highlights its composite and dramatized structure. In fact, the poem presents itself as a Mischung of suggestions derived from the coeval habits of the convivial poetry and classical memories derived, for example, from the metric constructions of authors such as Venanzio Fortunato and Paolino da Nola, or from Plauto. In particular, the paper analyzes some aspects of Mauron character, which stands out for two elements of particular symbolic value: his song is accompanied by the lyre and its descent from a siren. The lyre is an element of undoubted value allusive to the figure of Orpheus, the latter character covered by the classical tradition and medieval with strong allegorical and sapiential traits. The second element is the genealogy itself of Mauron: the son of the Siren Limna in his song realizes, obviously, the talent inherited from the mother-Siren. The paper connects the philosophical contents of Novencarmen with the Valla’s treatise De vero falsoque bono.

Keywords | Lorenzo Valla; Novencarmen; Renaissance Banquets; Renaissance Feasts.

Per citare questo articolo: Antonietta Iacono, La festa, il banchetto e il canto in un inedito poema di Lorenzo Valla. La corte di Alfonso il Magnanimo a Gaeta nel Novencarmen, “La Rivista di Engramma” n. 160, novembre 2018 | PDF dell’articolo.