Olivetti e Fitzgerald. Adriano Olivetti: lo spazio intermedio tra continuità e discontinuità

In risposta a 11 domande su Olivetti

Silvano Tagliagambe*

English abstract

*Silvano Tagliagambe, professore emerito di Filosofia della Scienza. Si è occupato di formazione, welfare e comunità.

1. C’era una volta in America: l’età del jazz

Nel 1925, a ventiquattro anni, Adriano Olivetti compie il suo primo lungo viaggio negli Stati Uniti per studiare l’industria e la sua organizzazione, ripetendo l’esperienza del padre Camillo che vi si era recato nel 1893-94 per tornarvi nel 1908, apprezzandone il grande dinamismo e assaporandone quello spirito della frontiera che permeava allora la società americana. Adriano osserva un’America cambiata rispetto a quella conosciuta dal padre, e lo fa con uno sguardo diverso: è l’America delle grandi corporations e dell’organizzazione scientifica del lavoro che egli analizza e studia, rimanendone affascinato per un verso ma anche colpito dall’attrito tra struttura e organizzazione industriale da un lato e aspetti e valori sociali dall’altro. Le lettere che scrive nel 1925 ai suoi familiari sono una significativa testimonianza di quanto potesse già allora essere attrattivo il modello americano per giovani europei dalle visioni ampie e con uno spirito imprenditoriale.

Accanto a queste luci vi erano però le ombre analizzate con grande profondità e finezza da Francis Scott Fitzgerald con i suoi racconti pubblicati a grande richiesta da riviste come Saturday Evening Post e Scribner’s e poi raccolti in Flappers and philosophers [Maschiette e Filosofi] pubblicato nel 1920, e Tales of the jazz age [Racconti dell’età del jazz], usciti due anni dopo. La prima era una raccolta comprensiva di otto racconti caratterizzati da quello stile leggero e cinico che tanto aveva attirato soprattutto i giovani. Protagonista era la “maschietta” (chiamata flapper) che non vuole responsabilità di alcun genere e ama solo divertirsi e pensare a se stessa, in un’atmosfera che rispecchiava un’immagine dell’America frivola e insieme spregiudicata, anticonformista e piena di romanticismo.

I Racconti dell’età del jazz sono una delle descrizioni più vive ed efficaci di una condizione umana perennemente in bilico tra una consapevolezza sottesa di realtà e un immaginario scatenante, senza tregua né fine. La dura e profonda opera di scavo nell’universo interiore della persona e delle sue fragilità e dei suoi smarrimenti di fronte al mito del successo e della rincorsa disperata di tutte le occasioni e le opportunità offerte dall’esistenza, tratto distintivo di quel periodo di euforia individuale e collettiva chiamato appunto l’“età del jazz”, ne fanno una sorta di manifesto della tensione fra l’apparente spensieratezza di una vita consumata in un vortice di danze, serate gaudenti, concerti, frivolezze, e i turbamenti dell’anima. Il jazz si presta nel modo migliore a cogliere questa intima contraddizione almeno per un duplice aspetto. In primo luogo, per il fatto di essere una musica creata dai neri, e dunque espressione della loro avventura di dolore e di pena che stavano vivendo, in stato di servitù nei confronti dei bianchi; del jazz però si erano appropriati questi ultimi, che l’avevano assunto come ritmo della frenesia della loro vita, motivo di gioia e di stordimento collettivi. In secondo luogo per quell’originale e unico impasto di struttura e casualità, di motivi conduttori e variazioni, di logica interna ed eccezioni che offre pochi ‘blocchi’ a cui appigliarsi, che richiede per questo molte spiegazioni e dà sempre l’impressione che sfugga il significato complessivo del tema via via proposto, delle tre dimensioni strutturali principali (melodia, armonia, ritmo) nelle quali la musica si articola, ognuna delle quali può essere ulteriormente suddivisa in aspetti particolari, intermedi e globali.

Non è un caso che al jazz, proprio per queste sue caratteristiche, abbiano guardato e si siano ispirati spesso coloro che dichiaravano esplicitamente di voler prendere la vita con grande intensità e serietà, consci dei vincoli che questo impegno comportava, senza però rinunciare non solo agli svaghi e ai divertimenti, ma anche agli scherzi, alle ironie, ai gesti di rottura anche plateale nei confronti dei rigidi custodi dell’ortodossia e della tradizione. Come fece tra la fine degli anni ’20 e la prima metà degli anni ’30 del secolo scorso a Leningrado, allora capitale scientifica dell’URSS, un gruppo di giovani e brillanti fisici, composto da Lev Davidovič Landau, Georgij Antonovič Gamov e Dmitrij Dmitievič Ivanenko, ai quali si aggiunse successivamente Matvej Petrovič Bronštejn, che formò il cuore pulsante di un più ampio gruppo di giovani estrosi e stravaganti – quasi tutti studenti e studentesse di fisica – che volle darsi il nome di “Jazz Band”. Come sottolinea Fabio Toscano in una sua accurata biografia di Landau:

[...] il nome nei fatti non aveva granché a vedere con le attitudini musicali dei suoi membri, ma in un senso abbastanza preciso ne connotava lo spirito, riconducibile a quei caratteri di giovanile euforia e creatività, di emancipazione generazionale e talvolta di gusto per l’eccesso che lo scrittore statunitense Francis Scott Fitzgerald avrebbe radunato – in riferimento ai ruggenti anni Venti del Novecento – sotto la denominazione di ‘età del jazz’. […] Per inciso: a quell’epoca la musica jazz era accettata e anche abbastanza popolare in Unione Sovietica, prima che nella seconda metà degli anni Trenta Stalin decidesse di bandirla bollandola come esempio di decadenza occidentale (Toscano 2008, 50-51).

In questo caso, dunque, il riferimento al jazz intendeva esprimere, congiuntamente, quell’irresistibile sentimento di esaltazione, di libertà dagli schemi consolidati e di creatività con il quale i più giovani migliori esponenti della fisica sovietica di quel periodo vissero il fiorire sotto i loro occhi della meccanica quantistica, apprendendola per conto proprio e direttamente dagli articoli originali dei suoi artefici, e la profonda insofferenza nei confronti delle resistenze esibite nei confronti di questi sviluppi dall’establishment scientifico del paese, per ragioni soprattutto ideologiche di opportunismo politico e di desiderio di conservazione dello status quo.

Nel 1925, l’anno dello sbarco di Adriano Olivetti in America, era uscito anche Il grande Gatsby, romanzo nel quale Fitzgerald interpretava ed esprimeva nel modo migliore questa sensazione di avere “la roccia del mondo solidamente poggiata sulle ali d’una fata”. Questo clima non poteva sfuggire allo sguardo attento di un osservatore curioso e interessato come il giovane imprenditore italiano. Le undici storie, tutte corredate da una breve introduzione dello stesso autore, scritte in occasioni e periodi diversi, oscillanti tra fatti di cronaca, da cui spesso l’autore prendeva spunto, e invenzioni fiabesche, descrivevano un’atmosfera ambigua, caratterizzata da un entusiasmo, da un ottimismo e da una voglia di vivere che non si erano mai visti nella storia umana, superiori persino alla precedente Belle Époque, ma al contempo percorsa da un’inquietudine frutto di una società in profonda crisi, che sembrava aver perso di vista i valori che fino a quel momento avevano contribuito a creare l’identità di quel grande paese. Una società in cui il desiderio di svago pareva permeare l’intera esistenza degli individui, o, per lo meno, di coloro che, appartenendo alla classe agiata, potevano permetterselo. I primi otto racconti, nei quali abbondano spunti autobiografici, colgono nel modo migliore e rappresentano con straordinaria efficacia la situazione di un sistema sociale, che, appena uscito da una guerra, voleva dimenticare il più presto possibile e dava spazio ai giovani, alla loro frenesia di vita, incoraggiando un vitalismo spensierato e senza freni, lontano dalla realtà e sentito quindi come evasione dalle preoccupazioni pratiche determinate dalla ripresa economica dopo i colpi inferti dal conflitto mondiale. Non a caso una delle scene più ricorrenti delle loro trame è quella della festa come espressione di questa irrefrenabile voglia di vivere di giovani che, nonostante il recente regime proibizionistico, vagano da un locale all’altro della città alla continua ricerca di alcool e divertimento in una città, New York, di cui nel racconto più lungo, Primo maggio, viene offerto un affresco vivace che non manca di cogliere la contraddizione di fondo tra questa ricerca ossessiva del piacere e la “paura rossa” che la insidiava, e di cui le dimostrazioni antisocialiste costituivano un’espressione e una testimonianza concreta.

Forse però ad attirare ancora di più l’attenzione e l’interesse del giovane Adriano dovevano essere le ultime tre storie della raccolta, nelle quali Fitzgerald trasporta il lettore dall’ambiente urbano a quello della campagna, presentandoci un diverso modello di vita e anche figure di donna completamente diverse dalle precedenti: semplici, gioiose ma pratiche, capaci di impegno nel loro lavoro, di grandi sacrifici e dedizione verso l’uomo amato. Si ha quasi l’impressione che, proprio in quella vita semplice, con problemi veri e seri, che vanno ben oltre il clima frivolo dei racconti precedenti, l’autore veda il senso più autentico dell’esistenza umana. Come nel triste La feccia della felicità, dove la piccola cittadina di Marlowe rappresenta la genuinità della vita, al pari dell’instancabile ed energica protagonista femminile, portatrice di valori veri, in contrasto con un’altra donna solo dedita al lusso e ai beni materiali: la sua storia d’amore viene spezzata da una malattia che riduce in stato vegetativo il marito per undici lunghi anni, durante i quali lei lo accudisce fino alla morte con fedeltà e zelo.

Che non ci sia frattura, ma al contrario un profondo senso di continuità, tra questi due blocchi di storie ce lo attesta lo stesso Fitzgerald, che considerava, non a caso, una delle sue cose migliori il racconto Il diamante grosso come l’Hotel Ritz, “scritto per il mio esclusivo divertimento”, in un momento in cui “ero di quel particolare umore caratterizzato da un desiderio sfrenato di lusso”, per cui “il racconto è stato come un tentativo di soddisfare quella bramosia con nutrimenti immaginari”. Si tratta di una trama dove simbolismo, critica sociale e satira si mescolano per stigmatizzare l’aspirazione, tipica di quegli anni, agli eccessi, dai quali lo stesso Fitzgerald non era certo immune. La vicenda si svolge in un luogo fra le Montagne Rocciose del Montana fuori dal tempo, che sembra riprendere il mito dell’Arcadia e quindi riecheggiare la nostalgia per una sorta di originaria età dell’oro, un castello dalle ricchezze inesauribili, dove gli abitanti vivono tra pareti d’argento, avvolti da musica celestiale, consumando cibi prelibati su piatti di diamanti, serviti e riveriti da una schiera di servi di colore.

C’era un uomo dai capelli bianchi che se ne stava inpiedi a bere un liquore multicolore da un calice di cristallo con uno stelo d’oro. C’era una ragazza dal viso floreale, vestita come Titania, con trecce piene di zaffiri. C’era una stanza dove il solido morbido oro delle pareti cedeva alla pressione della mano, e una stanza che era come la concezione platonica della prigione suprema: soffitto, pavimento, e tutto era rivestito da un’ininterrotta massa di diamanti, diamanti di ogni forma edimensione, i quali, illuminati da luci violette agli angoli, abbagliavano gli occhi con un biancore che poteva essere paragonato solo a se stesso, oltre ogni umano desiderio o sogno.

Dalla trama emerge via via un senso di disagio, sempre più chiaro, nei confronti di una società americana in piena espansione, ma ormai priva di ogni vincolo e senso morale, attratta com’è dal mito del guadagno facile e dalla rincorsa alla più superficiale ed effimera soddisfazione materiale. L’idea del denaro che corrompe moralmente e che compromette il riferimento a uno dei valori fondanti dell’identità del popolo americano, la cultura del lavoro e del sacrifico, si manifesta qui in tutta la sua forza e raggiunge il suo culmine nel momento in cui Braddock Washington, il proprietario di quel regno dorato, Imperatore dei Diamanti, re e sacerdote dell’età dell’oro, arbitro dello splendore e del lusso, per salvarsi e salvare la sua proprietà, per far sì che le cose rimanessero com’erano, si spinge fino al punto di cercare di comprare Dio, donandogli il più grande dei diamanti del mondo. Memore “di questo o quel dono che la divinità si era degnata di accettare dagli uomini – grandi chiese se avesse salvato città dalla peste, doni di mirra e oro, di vite umane e donne bellissime ed eserciti catturati, di bambini e regine, di bestie della foresta o dei campi, pecore e capre, raccolti e città, intere terre conquistate che erano state offerte con lussuria o sangue per la Sua benevolenza, per comprare la ricompensa di essere risparmiati dall’ira divina” intimava alla Provvidenza di “prendere o lasciare”. La morale del racconto sta nel dialogo tra due innamorati con cui si conclude:

“La giovinezza di tutti è un sogno, una forma di follia chimica”.

“Che bello allora essere pazzi!”.

“Così dicono”, disse John, cupo. “Io non lo so più. A ogni modo, amiamoci per qualche tempo, diciamo per un anno, tu e io. Questa è la forma di ebbrezza divina che possiamo provare. Ci sono solo diamanti al mondo, diamanti e forse lo squallido dono del disincanto. E io ho solo quest’ultimo e, come al solito, non so che farmene”.

Rabbrividì. “Alzati il bavero, ragazzina, la notte è fredda e ti prenderai una polmonite. Chi ha inventato per primo la consapevolezza ha commesso un grave peccato. Dimentichiamocela per qualche ora”.

Così, avvolgendosi nelle coperte si addormentò.

Questo sforzo di presa di distanza dallo “squallido dono del disincanto” e dalla consapevolezza, che non riesce tuttavia a cancellare il bisogno dell’uno e dell’altra che nonostante tutto persiste, fa da trait d’union e anello di congiunzione ideale fra i primi otto racconti e gli ultimi tre, assumendo il ruolo di motivo conduttore dell’intera narrazione. Ispirato dall’osservazione di Mark Twain che è un peccato che la parte migliore della nostra vita venga all’inizio e la peggiore alla fine, il racconto Il caso singolare di Benjamin Button, da cui è stato tratto il film di David Fincher, muove anch’esso da una premessa grottesca, quello della nascita di un insolito neonato. “Avvolto in una voluminosa coperta bianca, e parzialmente infilato in una culla” viene infatti al mondo un “bambino di dimensioni insolitamente grandi. Eccezionalmente [...] grandi”, un vecchio di circa settant’anni. Partendo da questo incipit, Fitzgerald giunge a riflettere, attraverso la stessa vena malinconica presente anche negli altri racconti, sul valore dell’esistenza.

Sconcertato come tutti dallo stadio avanzato della sua mente e del suo corpo al momento della nascita Benjamin – questo il nome dell’insolita creatura – cade in uno stato di inquietudine ancora maggiore allorché si accorge che, col passare degli anni, diventava più giovane, cosa che gli avrebbe impedito di raggiungere il naturale equilibrio tra il suo corpo e la sua età e di porre quindi fine al grottesco fenomeno che aveva marchiato la sua nascita. Quando, continuando a regredire, divenne poco più che un neonato,

Nessun brutto ricordo turbava il suo sonno infantile; non gli tornava in mente nessuna gloriosa impresa dei tempi dell’università, dei suoi anni migliori quando spezzava il cuore a tante ragazze. C’erano soltanto le bianche pareti sicure della culla, Nana e un uomo che ogni tanto veniva a trovarlo, e una grande palla arancione che Nana gli indicava prima di metterlo a letto, dicendo “sole”. Quando il sole se ne andava, lui dormiva – non c’erano sogni, nessun sogno lo ossessionava. Il passato – la selvaggia carica alla testa dei suoi uomini su per la collina di San Juan; il primo anno di matrimonio quando lavorava fino a tardi nel crepuscolo estivo nella città affaccendata per la giovane Hildegarde che amava; i giorni precedenti a questo periodo, in cui sedeva a fumare tutta la notte nella cupa vecchia casa dei Button a Monroe Street con suo nonno – tutto questo era svanito, come sogni inconsistenti, dalla sua mente, come se non fosse mai esistito. Non ricordava. Non ricordava con chiarezza neanche se il latte del suo ultimo pasto era tiepido o freddo o come fossero passate le giornate, c’erano solo la culla e la familiare presenza di Nana. E poi non si ricordò più niente. Quando aveva fame piangeva, questo era quanto. Durante il giorno e la notte respirava e sopra di lui c’erano deboli mormorii e sussurri che udiva appena, e odori vagamente diversi, e luce e buio. Poi fu solo buio, e la sua culla bianca e le facce indistinte che si muovevano sopra di lui, e il dolce aroma del latte, svanirono completamente.

Mentre il film di Fincher sembra proporre un’agiografia del passato che vince sul presente, basandosi sulla New Orleans di ieri e di oggi con l’uragano Katrina alle porte, e si presenta come una prospettiva a ritroso indulgente e favolistica sugli Stati Uniti, il racconto di Fitzgerald, prendendo spunto dall’idea di una vita vissuta al contrario, si interroga sul senso del tempo, sul peso dei ricordi e sulle conseguenze del loro svanire, sul significato e sul valore delle esperienze trascorse, sulle conseguenze che avrebbe un percorso che anziché essere di acquisizione, maturazione e radicamento della conoscenza, seguisse l’itinerario inverso, procedendo a ritroso.

L’età del jazz, così come la presenta e descrive Fitzgerald, è pertanto la fase del ripensamento critico del rapporto tra organizzazione e casualità, tra regola ed eccezione, tra motivo dominante e variazione, e quindi, in definitiva, tra passato e avvenire, tra tradizione e innovazione, tra memoria e progetto, tra senso della continuità e della permanenza e bisogno di apertura al nuovo e alle opportunità che, di volta in volta, si affacciano e invitano a essere colte. Un ripensamento critico basato sull’impressione, di cui l’autore si fa interprete, che è forse sbagliato considerare incompatibili e mutuamente esclusivi questi poli opposti. Il fascino e la sapienza del jazz sta proprio nella capacità di sostituire a questa logica dell’aut-aut una pratica musicale basata sulla compresenza di un motivo dominante e di continue variazioni, di regola ed eccezioni, di continuità e discontinuità sapientemente ricomposte in un equilibrio dinamico e metastabile che diviene di continuo e che sa cogliere ed esprimere nel modo migliore la tensione della vita, che non si lascia disciplinare e irrigidire in schemi precostituiti e fissi, perché è sperimentazione continua, costante ricerca di forme e soluzioni sempre nuove, manifestazione di una storia naturale nella quale, come scrive efficacemente Mauro Ceruti:

Nuovi universi di possibilità si producono in coincidenza con le grandi svolte, le grandi discontinuità, le grandi soglie dei processi evolutivi. È questa immagine della storia naturale che […] conduce a un’interpretazione delle leggi e delle regolarità non quali necessità predeterminate e atemporali, bensì quali vincoli risultanti da una storia che è creatrice di nuove forme. Questi vincoli sono appunto da interpretare non soltanto come limiti del possibile, ma anche come condizioni di nuovi possibili (Ceruti 2018, 117).

2. Il grande sogno: la contraddizione come forza propulsiva

È suggestivo pensare che da questa sua esperienza americana Adriano Olivetti, oltre ai tanti insegnamenti sull’organizzazione industriale, possa aver tratto anche l’idea che le contraddizioni non vadano spente, scegliendo una tra le alternative che propongono e cercando di nascondere e disattivare gli effetti dell’altra, bensì “domate”, utilizzandone l’energia e la forza propulsiva e cercando di metterle a frutto attraverso la realizzazione di quello stesso equilibrio dinamico tra continuità e discontinuità che caratterizzava la musica jazz. L’azienda di cui sarebbe diventato l’erede doveva essere e diventare sempre più l’espressione concreta di queste potenzialità positive di una logica antinomica: locale, profondamente radicata nel proprio territorio e capace di costruire, all’interno di esso, una comunità coesa, e nello stesso tempo globale, tesa a conquistare mercati in tutto il mondo, a esportare le produzioni in tutti i continenti e impegnata a costruire stabilimenti e centri di ricerca non solo nell’intera penisola italiana ma anche all’estero – Argentina, Brasile, Spagna, Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Giappone, Messico, Singapore, Cina.

La vocazione locale non poteva e non doveva essere puramente nominalistica e battere le strade consuete della presenza di un’industria nel proprio ambiente di riferimento e d’azione. L’obiettivo, ben più ambizioso, doveva essere quello di dare forma e struttura a questo ambiente riuscendo, anche in questo caso, a trovare il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione, tra i valori, genuini e autentici e perciò imperdibili, di una società ancora profondamente radicata nel mondo contadino.

Nel piccolo universo del Canavese già era sorta, con il padre Camillo un’idea d’impresa di nuovo stampo, che mirava a rendere compatibili l’efficienza e la responsabilità sociale, la fabbrica e il territorio, l’industria e la comunità, il lavoro e la qualità della vita. La scelta originaria compiuta nel 1908 dal capostipite di far sorgere e crescere l’azienda a Ivrea, dopo una soddisfacente esperienza lavorativa a Milano, già allora capitale dello sviluppo economico italiano, era di per sé significativa e ricca di implicazioni valoriali, in quanto partiva dal presupposto e dalla scommessa del possibile successo di una moderna fabbrica meccanica in un contesto rurale e relativamente arretrato. Si trattava di espandere e di approfondire ulteriormente questi tratti distintivi originari, facendo della Olivetti un sistema integrato di tutti gli elementi che potevano concorrere a formare l’immagine di un’azienda non soltanto di nuova concezione, ma anche in grado di stabilire con il proprio territorio una relazione molto più intensa e profonda di quelle fino ad allora sperimentate, riguardanti le pur cruciali questioni del rapporto con i lavoratori e del loro benessere.

Per dare concretezza e sostanza a questo proposito alla metà degli anni ’50 Adriano Olivetti fonda l’Istituto per il Rinnovamento Urbano e Rurale del Canavese (IRUR) che ha come compito, sulla base di studi di economia del territorio condotti con le più avanzate metodologie, di promuoverne lo sviluppo, favorendo la diffusione di piccole e medie imprese, legate anche alle specificità del luogo, e irrobustendone il tessuto. L’intenzione è quella di impegnarsi, oltre che nella qualificazione architettonica delle strutture aziendali, anche nella crescita equilibrata e sostenibile, come diremmo oggi, del territorio circostante, facendone un ambiente intelligente, espressione di un progetto sistemico. L’intento è davvero quello di tenere insieme, rendendole compresenti e compatibili, esigenze e spinte diverse e considerate contrapposte, il dinamismo che caratterizzava la crescita delle grandi città, fondato su una crescita impressionante dell’urbs, e la qualità della vita di comunità equilibrate e dalla dimensione ottimale, capaci di preservare i valori della civitas e di garantire condizioni di vita meno caotiche e ben più soddisfacenti di quelle che si avevano nelle grandi periferie delle città industriali che stavano nascendo.

Collegata a questa aspirazione concreta e a questi propositi matura in Adriano Olivetti un rigoroso e profondo interesse per l’urbanistica, individuata come disciplina capace di tenere insieme, in una visione organica, l’economia e la società, il dinamismo industriale e la sua vocazione verso l’innovazione e la permanenza dei valori in grado di garantire alla società la continuità di uno sfondo condiviso, e quindi la necessaria attenzione per il territorio e le persone. Testimonianza di questa sua passione è il contributo e il sostegno offerto al rilancio nel dopoguerra dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), di cui diviene presidente nel 1950, e della sua rivista. L’azione dell’INU pone al centro del dibattito i temi dei piani regolatori, dei servizi urbani, di un abitare civile in anni in cui le politiche concretamente praticate dalle amministrazioni pubbliche non vi prestano particolare attenzione; l’Istituto svolge così un significativo ruolo politico oltre che culturale.

L’istituzione dell’IRUR, nel dicembre del 1954, segna una tappa di capitale importanza per lo sviluppo del Canavese e in particolare della zona di Ivrea. Questo Istituto, come stabilito dallo statuto, si proponeva:

A) di studiare ed effettuare programmi su base comunale ed intercomunale, intesi a migliorare le condizioni sociali ed economiche del Canavese, lo standard di vita e il livello culturale della popolazione, in vista soprattutto di dare un contributo al problema del pieno impiego e della mano d’opera;

B) di promuovere, creare e sviluppare l’organizzazione tecnica necessaria all’esecuzione dei piani di cui alla lettera A; di promuovere e creare e sviluppare ed eventualmente gestire concrete attività artigiane, industriali ed agricole e in genere qualunque attività economica, sempre nell’ambito ed agli scopi di cui alla lettera A;

C) di controllare e coordinare gli organismi di cui alla lettera B;

D) di porre a disposizione la sua organizzazione e attività per la più celere esecuzione di tutti quei piani di interesse sociale che verranno formulati dalle amministrazioni comunali del Canavese anche svolgendo, per le medesime amministrazioni, una consulenza sociale ed economica;

E) di assumere tutte le funzioni che gli possono essere delegate da enti pubblici centrali e locali, nell’ambito dei suoi scopi statutari;

F) di aderire, associarsi e federarsi ad istituti che si propongono sul piano provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, scopi analoghi a quelli dell’Istituto.

Due, quindi, erano le sue linee d’azione: assistenza e consulenza tecnica a privati, gruppi e amministrazioni comunali; e realizzazione in proprio di iniziative nei diversi settori dell’economia. I fondi necessari a realizzare le attività erano costituiti dai contributi dei soci, dalle sovvenzioni degli enti aderenti, e dai proventi derivanti dalle attività promosse e gestite dallo stesso Istituto. A tale proposito l’articolo 5 dello Statuto precisava che l’Istituto non poteva prestarsi a speculazioni finanziarie, per nessuna ragione doveva procedere alla distribuzione di utili e dividendi ai propri associati, i quali vi rinunciavano preventivamente così come rinunciavano alla ripetizione di eventuali sopravvenienze attive nel caso di cessazione del rapporto di associazione o nel caso di cessione dell’Istituto. Il profitto dell’IRUR era quindi interamente utilizzato per gli scopi previsti dallo Statuto; per quanto concerne l’intervento dell’IRUR era previsto in forma di gestione diretta, compartecipazione e di collegamento. In campo industriale l’IRUR funzionava come una società di credito. Il Consiglio di amministrazione era formato da tecnici ed economisti e studiava la fattibilità della creazione di nuove imprese, un gruppo di ingegneri aveva l’incarico di organizzare e tenere i contatti con i centri comunitari e le autorità locali.

Negli anni che vanno dal 1955 al 1956 nell’Eporediese vennero create sei officine ad opera dell’IRUR. Dall’analisi condotta dal Gruppo tecnico per il coordinamento urbanistico del Canavese Studio dell’economia industriale della zona di Ivrea del 1953-54 emergevano le seguenti indicazioni di carattere generale:

– istituzione di un servizio avente il compito di studiare le possibilità generiche e contingenti di localizzazioni industriali nella zona individuando le industrie esistenti;

– individuazione dei momenti idonei, dei punti deboli e attuazione dei conseguenti provvedimenti atti ad attirare l’impianto di nuove industrie o ad ampliare le imprese già in atto;

– localizzazione di nuove industrie preferibilmente in luoghi distanti da quelli nei quali esistevano già agglomerazioni industriali.

L’obiettivo della compresenza e della simbiosi tra i valori urbani e quelli rurali, tra l’industria e l’agricoltura, venne raggiunto soprattutto nel senso che si riuscì a perpetuare la figura dell’operaio contadino, il quale non risiedeva in agglomerati adiacenti alla fabbrica e continuava a mantenere un rapporto con la campagna, con cui non voleva rescindere i legami. Per agevolarne gli spostamenti vengono istituiti dei servizi di bus navetta che raccolgono i dipendenti nei piccoli centri del circondario per condurli in fabbrica e riportarli a casa al termine della giornata lavorativa.

Questa pianificazione territoriale del Canavese aveva recepito temi che erano già stati al centro di una delle più qualificanti iniziative di Adriano Olivetti nel Mezzogiorno, e cioè l’intervento dell’Unrra-Casas a Matera all’inizio degli anni ’50. Il progetto del villaggio agricolo di La Martella era contraddistinto dall’intento di attuare una compenetrazione tra valori urbani e civiltà contadina. Anche in questo caso si trattava di conciliare e di rendere compatibili esigenze generalmente considerate mutuamente esclusive, connettendo, con tecniche d’avanguardia, una cultura anglosassone e forme spontanee di democrazia contadina. La scelta del centro derivava dalla sua caratterizzazione di ‘città contadina’, la cui degradazione economica era ritenuta inversamente proporzionale ai contenuti di democrazia di base, spontanea e anti-istituzionale, presenti da sempre in modo informale nella civiltà rurale meridionale. L’ambizione dell’operazione era quella di tentare di innestare i valori tecnici più avanzati, espressi dalle aree centrali dello sviluppo, sui valori sociali che da sempre si incarnavano nella comunità contadina, ponendo le basi di un piano organico di industrializzazione e di modernizzazione in grado di garantire il rispetto, sostanziale e non solo formale, dei tratti ambientali storicamente radicati che caratterizzavano le società del Mezzogiorno.

In vari interventi politici del 1955-56, maturati entro un contesto di attenzione critica verso gli obiettivi proposti dallo Schema Vanoni, Olivetti sviluppò e approfondì questo suo intento di proporsi come fautore di una logica non falsamente conciliativa, ma esplicitamente antinomica, che si esprimeva in un’iniziativa industriale nel Sud che, anziché sottovalutare le cause di arretratezza e di ristagno di queste aree del paese, nasconderle o addirittura assecondarle, le prendesse di petto, abbattendole, attraverso iniziative squilibranti nei confronti dell’economia e del tessuto sociale presenti ed egemoni. Sebbene dichiarasse di condividere gli obiettivi dello Schema Vanoni, che a suo avviso potevano essere identificati nel raggiungimento della piena occupazione, egli affermava, contestualmente, di ritenere inadeguati i parametri di sviluppo che esso aveva previsto.

Per promuovere uno sviluppo autentico e duraturo, a suo avviso, era necessario introdurre una nuova dinamica dello sviluppo economico in grado di fungere da propulsore di un rinnovamento culturale, oltre che sociale. Per questo era indispensabile che lo Stato procedesse nel Mezzogiorno all’avvio di un ampio programma di opere pubbliche, con un’azione diretta nell’agricoltura, nella costruzione delle infrastrutture e nell’edilizia. La svolta nell’economia del Sud si sarebbe potuta però produrre soltanto con l’inserimento in essa delle grandi imprese, che avevano dato prova di riuscire a determinare quell’innalzamento del tenore di vita che si traduceva in un forte ampliamento della domanda effettiva, e dunque in un ulteriore fattore di crescita industriale. Il problema era perciò di indure le grandi imprese a programmare i loro investimenti nel Sud, cancellandone così il sottosviluppo.

Per Olivetti si dovevano rovesciare le indicazioni dello Schema Vanoni, dando luogo a un’economia dei bisogni, un’economia di alti salari, unica in grado di consentire una rapida espansione. Solo così si sarebbe potuto salvaguardare, potenziandolo e valorizzandolo, il tradizionale tessuto connettivo dell’economia meridionale basato sull’artigianato e sulla piccola industria. Lo schema vincente non poteva essere quello della contrapposizione e della reciproca elisione tra le istanze e i valori delle imprese di grandi dimensioni e quelle di ridotta dimensione, tra la crescita dei salari industriali e la tenuta dei valori che caratterizzavano e permeavano in profondità le società del Mezzogiorno. Si trattava invece di fare in modo, attraverso una concomitante e intensa azione culturale, che lo sviluppo dei consumi, necessario per mantenere vitale anche i piccoli nodi nei quali si articolava l’economia meridionale, non scalfissero quei valori positivi. Scriveva infatti Olivetti:

La politica salariale dovrebbe essere lo strumento numero uno del piano, poiché in una prima fase essa dovrebbe essere rivolta a portare salari minimi e medi nelle industrie meno progredite al livello di quelli dei gruppi industriali a più alto livello di remunerazione.

E precisava: “La politica dei sindacati e la solidarietà di questi nella marcia del piano è essenziale”. Accanto agli alti salari dovevano aver posto un’attentissima opera di selezione della manodopera, ispirata anche in questo caso all’utilizzazione ottimale delle risorse umane disponibili, e la stimolazione dell’imprenditorialità con la formazione di moderne scuole di management.

Adriano Olivetti non nascondeva dunque la natura squilibrante, rispetto all’assetto sociale del Mezzogiorno, degli interventi industriali da lui proposti, che ponevano il problema della possibilità di conciliazione con la democrazia di base e con i tradizionali strumenti di partecipazione popolare, dato che in questa versione del piano organico di Comunità per il Sud era implicita la sostituzione della democrazia contadina con le nuove élites protagoniste del processo di sviluppo. Egli insisteva però sull’esigenza di non lasciarsi spaventare da questa contraddizione e di affrontarla, utilizzandone la forte carica dinamica e propulsiva, di rottura, indubbiamente, ma anche di ricomposizione e rinnovamento che potevano essere coniugati con il mantenimento della coesione della civitas. La conciliazione tra i fini di efficienza propri del processo dello sviluppo economico auspicato, di cui dovevano farsi interpreti le componenti industriali formatesi attraverso la diffusione di una moderna visione imprenditoriale, e le istanze delle comunità locali doveva essere garantita da una cultura capace per un verso di guardare a queste istanze, e di interpretarne e valorizzarne gli aspetti positivi e meritevoli di essere preservati, per l’altro di esprimere e promuovere un’autentica modernizzazione delle funzioni intellettuali. La questione cruciale diventava così quella di prendere coraggiosamente atto dell’impossibilità di promuovere una democrazia industriale – o, meglio, di un’azione di governo dell’economia industriale condotta attraverso la gestione democratica del territorio – senza indurre una contestuale trasformazione nell’organizzazione della cultura e uno sviluppo complessivo del lavoro intellettuale.

Una cultura in grado di farsi interprete di entrambe queste istanze, di prenderne atto e di promuoverne la conciliazione positiva e l’ibridazione, garantendone la cooperazione e non la conflittualità, doveva collocarsi in uno spazio intermedio tra i due poli apparentemente contrapposti e riuscire a riempire questo spazio di progettualità e di contenuti concreti, orientati alla decisione e all’azione. L’obiettivo doveva essere quello di rendere disponibili e costruire nuovi scenari, raccogliendo il perentorio invito che un grande intellettuale italiano, Bruno De Finetti, aveva rivolto già nel 1934, a soli 28 anni, alla società italiana in un agile e lucidissimo saggio, dal titolo L’invenzione della verità, nel quale, prendendo atto degli (allora) ancora recenti sviluppi proprio della meccanica quantistica, rifletteva sui nuovi obiettivi che la conoscenza doveva assumere, traendo la conclusione che la scienza non si può affidare alla sola previsione, cioè al semplice desiderio di “sapere come le cose andranno […] come se andassero per conto loro!”. Si tratta “di un problema di decisione, non di previsione”. Questo è il punto: per l’uomo la previsione non è un fine, ma un mezzo, uno strumento per assumere decisioni efficaci, per cui è necessario abbandonare l’idea unidimensionale di “previsione” per passare a quella ben più complessa di “strategia”, basata sul ruolo attivo e partecipe dell’osservatore. A maggior ragione i sistemi socioeconomici, che hanno consapevolezza di sé stessi, non vanno per conto loro. Noi ne siamo interpreti ed agenti, per cui ogni politica che li riguardi è condannata inesorabilmente all’inefficacia se non si innesta sulla possibilità e capacità di dare nuova forma e nuovo senso alle forme della costruzione collettiva della politica e della partecipazione.

Raccogliere questa sfida significava elaborare una cultura dell’impegno nutrita non della sola vocazione universale e orientata alla diffusione di valori generali, ma sorretta anche da competenze specifiche, spendibili in attività sociali concrete in virtù di una collocazione tecnico-professionale nei luoghi della costruzione dei nuovi scenari. L’industria doveva essere pronta a prendere parte a questo processo di rinnovamento, a stimolarlo e a promuoverlo, creando al proprio interno il terreno d’intervento per le nuove figure di intellettuali che occorreva far emergere.

Anche sotto questo aspetto si trattava di costruire uno spazio intermedio, all’interno delle fabbriche e delle aziende in questo caso, per renderle capaci di recepire e interpretare non solo le esigenze della produzione e dell’innovazione, ma anche le nuove istanze sociali che sarebbero emerse dai processi di cambiamento e riorganizzazione dell’ambiente in cui esse agivano. Nella Olivetti di Ivrea vennero così introdotte la sociologia e la psicologia del lavoro, come proiezione e correzione insieme della scoperta del taylorismo degli anni ’30. La Fondazione nel 1955, ad esempio, all’interno di essa, dell’Ufficio studi e ricerche sociologiche doveva assolvere allo scopo di portare in quella struttura produttiva un pensiero scientifico in grado di elaborare un’analisi critica dell’organizzazione del lavoro corrente ed egemone, proponendone correttivi volti ad assicurare il raggiungimento di finalità non rispondenti soltanto alle esigenze della produzione e delle tecniche di cui essa si serviva, ma anche ai problemi di adattamento umano e sociale dei lavoratori al lavoro nella fabbrica, accrescendo gli elementi relativi all’ottimizzazione della loro condizione, in una prospettiva più flessibile rispetto alle possibilità indotte dal progresso tecnologico.

In quest’ottica già nel 1943 era stato assunto Cesare Musatti, il pioniere della psicoanalisi italiana, per fondare un centro di psicologia del lavoro. Tredici anni dopo, nel 1956, arriverà il poeta e narratore Paolo Volponi, che professava esplicitamente la sua adesione agli ideali del comunismo, prima come collaboratore e poi come direttore dei servizi sociali; dal 1966 al 1971 gli fu affidata la direzione di tutte le relazioni aziendali. In questo spazio intermedio di nuova concezione dovevano riconoscersi anche i lavoratori, che non potevano essere considerati destinatari passivi della cultura aziendale che si stava proponendo, ma dovevano partecipare attivamente alla sua promozione e al suo sviluppo. Questa era la funzione assegnata alla ricca Biblioteca creata all’interno della fabbrica, che doveva diventare luogo di crescita non solo professionale, ma anche e soprattutto personale, degli operai e degli impiegati, con un’adesione concreta, e non formale e fittizia, agli obiettivi che l’Olivetti si proponeva di raggiungere, in modo che la fabbrica diventasse, a tutti gli effetti, anche uno sfondo condiviso di valori e finalità.

Questa cultura doveva però svilupparsi anche fuori dai confini della fabbrica e promuovere nuovi stili di pensiero all’interno del sistema sociale, in modo da evitare che i luoghi della produzione fossero isolati dal contesto in cui agivano, con la conseguenza di non potersi alimentare dei bisogni, delle istanze e dei valori che provenivano da esso e di non riuscire, a loro volta, ad agire positivamente sul loro ambiente di riferimento.

Gli sforzi concreti in questa direzione da Adriano Olivetti come promotore di una nuova cultura generale sono documentati dalla creazione nel 1946 per sua iniziativa, dopo alcune prime esperienze nel campo dell’editoria, della rivista “Comunità” e della omonima casa editrice e dalla scelta delle pubblicazioni, il cui filo conduttore era quello della critica al capitalismo classico e alla sua forma liberale, parallelamente al tema della sua correzione sociale. Le proposte andavano da Joan Robinson a Schumpeter, dal meridionalismo – come critica degli squilibri territoriali indotti dal capitalismo – alle problematiche legate al nodo epocale dell’abolizione della miseria. “Comunità” si diede la missione di farsi interprete delle ragioni obiettive che imponevano una regolazione sociale, pianificata, dell’accumulazione capitalistica, raccogliendo le suggestioni che provenivano da Simone Weil, dal cattolicesimo sociale francese e dai temi di critica del macchinismo. Il riferimento a queste tematiche doveva servire ad approfondire il discorso sulla condizione operaia e a tenere aperto, senza reticenze e infingimenti, il delicato discorso del contrasto tra l’uomo e la tecnologia.

A integrare il tutto c’era la grande attenzione riservata alla questione, altrettanto cruciale, del federalismo e dell’integrazione sovranazionale, considerata la chiave per collegare le trasformazioni della società nazionale a quella europea, grazie al coordinamento di tanti processi di sviluppo regionale. Tra il 1946 e il 1960 “Comunità” pubblicò oltre 120 volumi, proponendo in Italia testi, oltre che di Simon Weil, di Aron, Sartre, Max Weber, Schumpeter, Maritain, Mounier, Kelsen, Lewis Mumford (per citare solo alcuni degli autori presenti nel catalogo) e stimolando riflessioni e ricerche in discipline quali la sociologia, la psicologia, la scienza della politica, la filosofia, l’urbanistica.

Nel quadro generale di queste proposte un ruolo centrale avevano indubbiamente l’architettura e l’urbanistica, alle quali Olivetti riconosceva il merito di essere stata la prima discipline moderne ad assumere il principio e la forma del piano come propria condizione e regola di organizzazione interna e di avere già realizzato per proprio conto l’ipotesi di fusione delle istanze tecniche con i fini di ‘umanizzazione’ della società e di regolazione armonica delle relazioni sociali. Il recupero delle istanze culturali più avanzate nel campo, che andavano dalla Bauhaus a Frank Lloyd Wright, sollecitava gli architetti a rivendicare il ruolo di soggetto attivo nella trasformazione sociale che sfuggiva, come ha colto acutamente Manfredo Tafuri, agli schemi della mobilitazione politica degli intellettuali previsti dai partiti ufficiali. Da essi veniva più forte l’impulso a convertire immediatamente i valori della professionalità in valori sociali e politici, impulso che pareva non necessitare, per affermarsi, della mediazione della politica tradizionalmente intesa.

La coincidenza della finalità estetica con il modello di organizzazione sociale che l’architettura doveva prefigurare rimandava a una concezione dell’attività intellettuale come lavoro specifico e concreto, capace di rispondere alle esigenze specifiche del territorio e della popolazione che lo abitava e di proporre, in modo proattivo, nuove e più avanzate istanze. Testimonianze concrete di questa convergenza sono, ad esempio, il suddetto progetto di riqualificazione del quartiere Martella di Matera e l’edificazione della fabbrica di Pozzuoli, da affidata da Olivetti al geniale architetto comunista Luigi Cosenza, che incaricò di progettare ambienti a misura d’uomo, in cui nessun operaio dovesse lavorare a più di sette metri da un punto luce, nonché le case destinate ai dipendenti. A dimostrazione della bontà e dell’efficacia di questa scelta quello di Pozzuoli diventerà lo stabilimento più efficiente del gruppo.

Per perseguire queste sue finalità fin dal suo arrivo alla direzione dell’azienda che portava il nome della sua famiglia, Adriano reclutò come suoi collaboratori alcuni tra i migliori esponenti del fronte razionalista, coinvolgendo a vario titolo nelle sue iniziative gli architetti Luigi Figini e Gino Pollini, i membri dello studio BBPR Gian Luigi Banfi, Ludovico Barbiano di Belgioioso, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers, il grafico di formazione Bauhaus – e in quel momento attivo presso lo Studio Boggeri – Xanti Schawinsky, il tipografo di “Casabella”, Guido Modiano, così come poco dopo comincerà a circondarsi di giovani e brillanti scrittori e poeti. A questo gruppo egli diede, tra l’altro, l’incarico di elaborare, sotto la sua direzione, il piano regionale della Valle d’Aosta. Il progetto – destinato a rimanere sulla carta – costituiva un’iniziativa imprenditoriale molto ambiziosa che, affiancandosi all’azione dello Stato, puntava a mettere in atto la concezione di piano già avanzata dallo stesso Olivetti per la fabbrica di Ivrea: realizzare nella nuova economia l’atteso componimento tra l’umano e il sociale.

3. La pubblicità e il nesso tra innovazione e tradizione, tra tecnologia e umanesimo

Già il padre Camillo aveva compreso l’importanza di investire nella comunicazione d’impresa per promuovere il proprio marchio e la propria reputazione. E lo aveva fatto scegliendo quelle convergenze tra eccellenza tecnologica e cultura umanistica di qualità, tra modernità e classicità, tra innovazione e tradizione, tra dattilografia e letteratura, il tutto all’insegna dell’italianità e della bellezza, sulle quali l’azienda costruirà da quel momento in poi il suo principale filone iconografico.

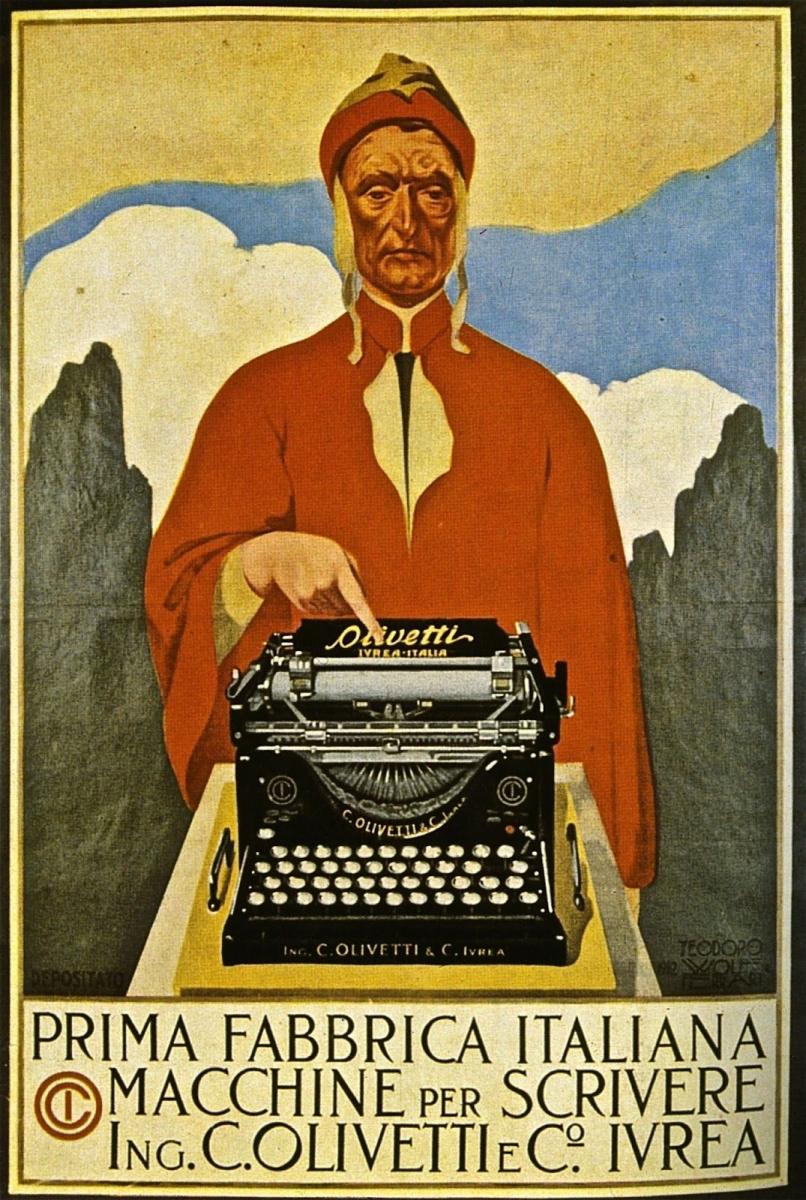

Teodoro Wolf Ferrari, Dante e la macchina per scrivere M1, cromolitografia, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1912.

Indicativo è il manifesto disegnato nel 1912 da Teodoro Wolf-Ferrari, pittore veneziano, per il primo modello Olivetti di macchina per scrivere standard, la M, progettata da Camillo Olivetti con l’immagine di Dante a fare da sfondo alla figura del nuovo gioiello della tecnologia. Come sottolinea Giuliana Altea:

L’utilizzo di riferimenti al passato per mediare l’innovazione era una strategia molto diffusa nella réclame primonovecentesca, che sottolineando la continuità temporale tendeva a ricondurre la modernità nell’alveo rassicurante del già noto, in modo da annullarne le implicazioni destabilizzanti (Altea 2005).

Per tutti gli anni ’20 e parte dei ’30 la pubblicità della Olivetti non si discosta granché dai codici espressivi del periodo. Si fa notare, tuttavia, per l’esaltazione progressiva di una figura professionale, la segretaria-dattilografa, cui vengono dedicati, tra l’altro, diversi annunci usciti su L’Illustrazione italiana. Marcello Dudovich la ritrae in un paio di manifesti rimasti famosi, uno del 1926 e l’altro del 1928, entrambi per la M20.

Con Schawinsky comincia a saldarsi l’anello di congiunzione fra design industriale e design grafico, in nome di quella teoria della multidisciplinarità cara ad Adriano Olivetti. Gli intellettuali di cui egli ama circondarsi sono umanisti aperti alle più varie contaminazioni: come Leonardo Sinisgalli, poeta, matematico, ingegnere e grafico, cui affida, a partire dal 1938, il servizio sviluppo e pubblicità. Sinisgalli sbarca a Ivrea con un’équipe di giovani appena sfornati dalla scuola d’arte di Monza, come Costantino Nivola. Dal gruppo “Casabella” arrivano a Ivrea Marcello Nizzoli e Giovanni Pintori, che diventeranno due figure-chiave della cultura Olivetti.

L’ufficio diventa presto un luogo di ritrovo intellettuale, uno dei centri del continuo, vivo interscambio tra artisti e letterati che costituisce un tratto saliente della Milano anni ’30. Così scriverà Sinisgalli:

Quel nostro mestiere non dispiaceva neppure ai nostri amici. In via Clerici capitarono Vincenzo Cardarelli ed Elio Vittorini, Quasimodo e Gatto, Sandro Penna e Vittorio Sereni. Capitarono pittori, scultori, architetti. Persico era morto qualche anno prima e noi ci consideravamo tutti suoi discepoli, perché fu lui […] a farci considerare allo stesso livello la dignità del lavoro e la responsabilità dell’arte (Sinisgalli 1955, 23).

Alcuni di questi avventizi, come Vittorini o Alfonso Gatto, ricevono occasionali commissioni per la stesura di slogan, opuscoli e testi vari a commento delle immagini grafiche. Ad Alfonso Gatto vennero commissionati versi sui colori da usare come didascalie pubblicitarie, mentre Vittorini scrisse il testo introduttivo della brochure Una campagna pubblicitaria. Avanguardia nella tecnica.

Quella che si configura alla Olivetti attraverso la collaborazione di scrittori e poeti accanto ai grafici è in sostanza un’altra forma di sintesi delle arti: nell’azienda, infatti, la pubblicità è intesa quale arte a pieno titolo, “una creazione dello spirito”, come afferma Zveteremich in un documento aziendale dell’Organizzazione Ufficio Pubblicità Olivetti conservato presso l’Archivio Storico Olivetti di Ivrea. Questa sintesi si varrà della collaborazione di una impressionante schiera di intellettuali e artisti: i migliori architetti (Figini e Pollini, Vittoria, Zanuso), grafici (Pintori, Ballmer, Bassi), designer (Nizzoli, Sottsass, Bellini), registi e musicisti (Risi, Ragghianti, Berio), scrittori (Pampaloni, Ottieri), sociologi (Pizzorno, Ferrarotti, Novara), fotografi (Berengo Gardin, Mulas, Cartier-Bresson) che si sono impegnati a dare forma e immagine alla bellezza creata ogni giorno ad Ivrea e nei diversi stabilimenti italiani e stranieri.

C’è un nesso preciso e ben visibile tra l’estetica dei prodotti, l’intensa attività editoriale svolta e la grafica di manifesti, annunci, brochure. La grafica Olivetti coniuga, a lungo e continuamente, due valori essenziali: l’ingegneria e l’italianità, intese entrambe nell’accezione più ampia e più colta. Come sottolinea Luciano Gallino, per Adriano

L’industria e la cultura [...] erano tutt’uno. [...] Egli avvertiva veramente una profonda identità tra il costruire, il produrre e il fare cultura, il diffondere valori estetici. Il prodotto [...] doveva essere intrinsecamente bello, perché questo era il naturale riflesso, l’aspetto immanente della sua efficienza (Gallino 2001).

Giovanni Pintori su un'idea di Leonardo Siniscalchi, La rosa nel calamaio, 1952.

Per evidenziare la profonda sintonia tra il messaggio complessivo che questo stile della pubblicità e i suoi contenuti intendevano trasmettere e le linee di pensiero che guidavano la politica aziendale precedentemente esposte può essere sufficiente riferirsi a un solo esempio: il manifesto La rosa nel calamaio, uno degli incunaboli più celebrati del linguaggio grafico olivettiano, realizzato nel 1938 per la promozione della Olivetti Studio 42, e di concezione tanto avanzata da poter essere riproposto identico quattordici anni dopo per la Studio 44. Come sottolinea Giuliana Altea:

La rosa nel calamaio, allusiva alla scrittura manuale superata dall’avvento della macchina da scrivere, proietta la sua ombra sul bianco della pagina attraversato dall’ascissa e dall’ordinata di un piano cartesiano; un elemento di quotidianità aggraziata e un po’ nostalgica si innesta su un richiamo alla griglia razionalista, ormai decantata e ridotta all’osso. Alla densità evocativa e sentimentale dell’immagine del calamaio rifunzionalizzato – trasformato in vaso da fiori – e del pennino ormai inutile, poggiato di traverso, corrisponde il vuoto del campo grafico con la sua estensione carica di possibilità; più che conciliati, i termini vecchio-nuovo sono messi in tensione per mezzo dello spaesamento dell’oggetto, sottratto al suo contesto e trasportato nella dimensione neutra e rarefatta dell’astrazione matematica (Altea 2005).

Qui è dunque evidente e magicamente rappresentata la tensione antinomica tra passato e presente, tra continuità e discontinuità, che per un verso produce un campo di possibilità aperte, tutte da decifrare e interpretare, per l’altro presuppone la permanenza di ciò che la tradizione ci ha tramandato e consegnato, non però in una sua anacronistica intangibilità, bensì rivisto e aggiornato, in modo da risultare funzionale alle esigenze del presente e alle prospettive del futuro. Il messaggio è chiaro: in linea con l’intero stile di pensiero olivettiano la compresenza di tradizione e innovazione non deve approdare a un’ambigua e sterile composizione, a un’inefficace conciliazione, ma deve generare un equilibrio dinamico e metastabile, fatto di continue rotture e ricomposizioni, fonte di un cambiamento nel quale l’eredità del passato non sia, come ha argutamente detto Gustav Mahler, culto e adorazione della cenere, bensì custodia del fuoco. Solo se viene interpretata in questo modo la relazione tra passato e presente può essere intesa e valorizzata come libera esplorazione di possibilità alternative, come manifestazione concreta del ‘pensare altrimenti’, come impasto di struttura e casualità, di motivi conduttori e variazioni, di logica interna ed eccezioni, proprio come avviene nel caso della musica jazz.

Bibliografia

- Altea 2005

G. Altea, Costantino Nivola, Nuoro 2005. - Ceruti 2018

M. Ceruti, Il tempo della complessità, Milano 2018. - Gallino 2001

L. Gallino, L’impresa responsabile. Un’intervista su Adriano Olivetti, a cura di Paolo Ceri, Torino 2001. - Sinisgalli 1955

L. Sinisgalli, Le mie stagioni milanesi, in "Civiltà delle macchine", 5 (settembre-ottobre 1955), 22-24. - Toscano 2008

F. Toscano, Il fisico che visse due volte. I giorni straordinari di Lev Landau, genio sovietico, Milano 2008.

English abstract

Olivetti was in America in 1925 during the flourishing of the Jazz Age. Silvano Tagliagambe hypothesizes that it is at this time that he may have taken up one of the most significant aspects of his philosophy, his ability to “tame” contradictions rather than turning them off, using their propulsive force instead of choosing a single alternative. Thus the company had to be an expression of the local/global antinomy rooted in the territory and conquest of world markets. This was true both in the Canavese area where Olivetti founded the IRUR, and in Southern Italy, where the industrial graft would be joined with the pre-existing sense of community. Even in visual design, the desire to keep tradition and innovation together can be recognized, not as an ambiguous and sterile composition, but as generating “a dynamic and meta-stable balance”.

keywords | Olivetti; America; Jazz age; IRUR; Fitzgerald.

Per citare questo articolo / To cite this article: S. Tagliagambe, Olivetti e Fitzgerald. Adriano Olivetti: lo spazio intermedio tra continuità e discontinuità. In risposta a 11 domande su Olivetti, “La rivista di Engramma” n.166, giugno 2019, pp. 187-210 | PDF