Embodiment vs Rejectingness

Per un’evoluzione del “sistema di filtri” nell’opera di Pierre Bonnard (1910-1947)

Mario De Angelis

English abstract

J’offre ma coupe vide oú souffre un monstre d’or

(Stéphane Mallarmé)

Pour commencer un tableau, il faut qu’il y ait un vide au milieu

(Pierre Bonnard)

La Fenêtre I

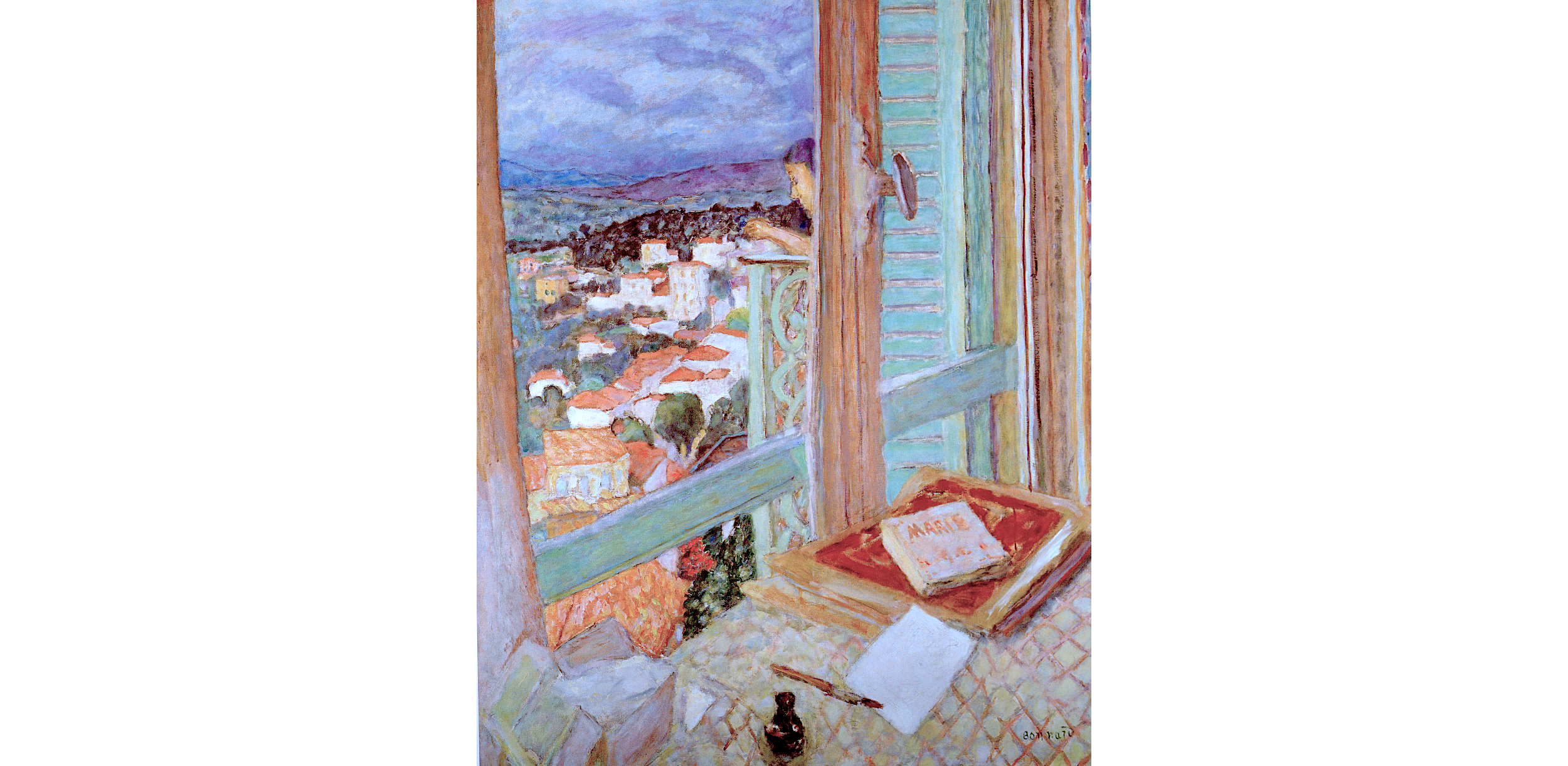

1 | Pierre Bonnard, La Fenêtre, olio su tela, 1925, 186 × 88 cm, London, Tate Gallery.

Rispetto alle tradizionali “viste attraverso una finestra (più o meno) aperta”, il quadro a olio La Fenêtre di Pierre Bonnard [Fig. 1] colpisce per il punto di vista obliquo, fortemente decentrato. È come se, partendo da una posizione frontale, il pittore fosse volontariamente sgusciato a sinistra, rialzandosi leggermente. Ne derivano due ordini di conseguenze:

1. Se lo slittamento a sinistra del punto d’osservazione divide la rappresentazione in due sezioni distinte e fortemente asimmetriche, il rialzamento permette allo sguardo dell’osservatore di vagare in profondità, ma solo in una delle due, precisamente a sinistra, dove possiamo scorgere senza difficoltà le case dai tetti arancio o rosati, le gradazioni di verde raggrumate della boschiglia e le montagne sullo sfondo, che si legano al cielo per effetto di una semplice ma efficace stratificazione atmosferica sui toni del blu, azzurro, e violetto. Nella parte destra del dipinto invece la proménade dell’occhio in profondità non può nemmeno cominciare, bruscamente interrotta da un insieme particolarmente denso di ostacoli visivi caratterizzati innanzitutto da una differenza di texture: al ritmo decorativo, caldo e squamato della tovaglia seguono i pesanti libri chiusi, l’andamento serrato delle lamelle verde acqua della persiana e soprattutto la massiccia struttura verticale degli infissi in legno, cui si aggiunge la sbarra verde in orizzontale che sconfina anche nella sezione ‘aperta’ dell’immagine.

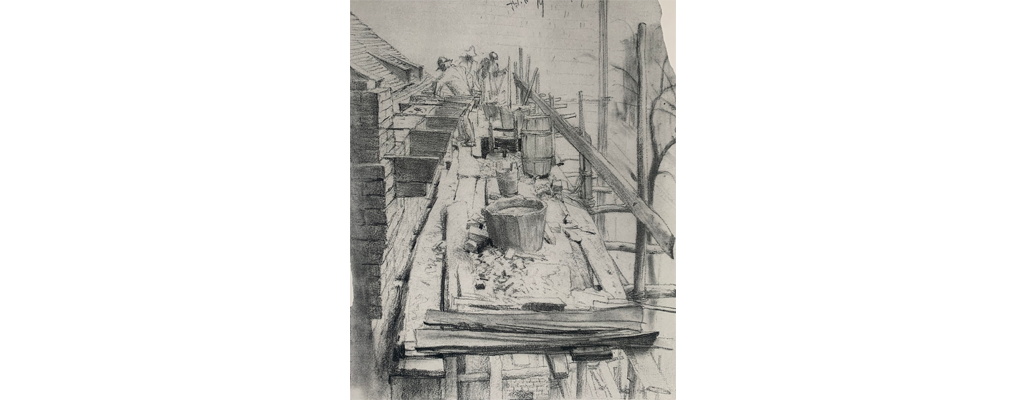

2. Se le notazioni appena evidenziate hanno a che fare con la composizione, il secondo ordine di conseguenze riguarda invece la tematizzazione dell’istanza spettatoriale. Come la critica infatti ha finora mancato di notare, questo slittamento repentino dell’inquadratura denuncia la volontà esplicita di Bonnard di collocare lo spettatore in una posizione del tutto particolare, che un giorno – dobbiamo credere – era stata la propria. Si noti, a questo proposito, la somiglianza con quanto Michael Fried (Fried 2002, 24) rileva a proposito di un disegno di Adolph Menzel del 1875, Maurer bei der Arbeit auf einem Gerüst (Muratori al lavoro su di un ponteggio) [Fig. 2]:

Per quanto concerne il “sentirsi situato” (situatedness) dello spettatore ci accorgiamo allo stesso tempo che la scena a cui assistiamo sta avvenendo a un’altezza considerabile e che lo spettatore è anch’egli immaginato lì su, probabilmente affacciato a una finestra, mentre guarda i lavoratori sul ponteggio. La discontinuità radicale del focus tra la vista di ciò che avviene giù e il ponteggio con ciò che contiene è forse l’istanza che più di ogni altra rende evidente cosa si intende con “lived perspective”. Per quanto riguarda la struttura spaziale della scena, il pontile è reso con un brusco scorcio e si interrompe a pochi centimetri dallo spettatore. Ma l’effetto dello scorcio, che si potrebbe pensare messo in campo per guidare l’occhio dello spettatore verso l’affondo in profondità, dà luogo a un fenomeno opposto: l’enfasi cade sui piccoli barili, sui secchi ricolmi di materiali (sabbia o calce?), sui mattoni sfusi e su altri oggetti che sembrano essere stati messi lì perché noi potessimo immaginare di poterne fare uso; e questo, in combinazione con il tenore distintamente somatico del disegno nel suo complesso, ci porta a proiettarci corporalmente sulla porzione più vicina del ponteggio (Fried 2002, 32; traduzione di chi scrive). [1]

2 | Adolph Menzel, Maurer bei der Arbeit auf einem Gerüst, 1875, matita su carta, 32 x 24 cm, Berlin, Kupferstichkabinett.

Oltre al punto di vista rialzato – “lo spettatore è anch’egli immaginato lì su” – individuato poco prima, anche nel quadro di Bonnard, nonostante le ovvie differenze legate al soggetto e al medium impiegato – l’effetto di “lived perspective” (espressione che Fried riprende da Merleau-Ponty) appare tra i più radicali della sua produzione: così come accade in Le Coin de Table e in altre nature morte della maturità infatti, il tavolo si trasforma in un “piano inclinato di scivolamento” (Smith 2013, 112) simile a quelli cui ci aveva abituato Cézanne in opere come Nature morte avec l’Amour en plâtre (1895) e La Table de cuisine (1889-1890). Ma non solo: osservando lo scorcio naturalistico sulla sinistra ci accorgiamo di non essere impegnati in una placida scansione di una veduta. La sensazione è piuttosto che sia il paesaggio, con il suo andamento vagamente serpentino – prosecuzione dei tornanti obliqui delle montagne in lontananza – a venire verso di noi. Tale sensazione è poi enfatizzata dal modo in cui il pittore ha reso le aste verticali dell’infisso. Si noti, a questo riguardo, non solo il forte disallineamento tra le direttrici, ma soprattutto l’effetto di curvatura e allargamento che interessa l’asta centrale e quella di sinistra, la quale in basso misura più del doppio rispetto al punto di partenza, denunciando così espressamente lo spazio figurativo come elastico e anti-mimetico. Infine, nella cornice di questo trattamento ‘vissuto’ dello spazio figurativo, assumono un’importanza inedita anche gli oggetti presenti sul tavolo: innanzitutto, colpisce subito la continuità tra il dinamismo formale rintracciato nella parte sinistra del quadro e la scatola aperta in primo piano, la quale sembra quasi accogliere il paesaggio dentro di sé, facendone propria offerta tributata allo spettatore. In secondo luogo, sia in virtù del principio di scivolamento prospettico cui rispondono, sia per alcune loro qualità intrinseche, anche gli altri due gruppi di oggetti, come gli attrezzi da lavoro nel disegno di Menzel, sembrano essere stati “messì lì perché noi potessimo immaginare di poterne fare uso”: una pila di libri chiusi caratterizzati da una fattura pittorica più densa che in ogni altra parte del quadro (con quello in cima rivolto verso di noi perché possiamo leggere: “Marie”), una sorta di scatola da cui prorompe una massa bianca e filamentosa di dubbia referenzialità (vedendo il quadro dal vivo sembra davvero di poterla toccare), ma soprattutto il foglio bianco inclinato verso lo spettatore, con tanto di calamaio e pennino pronti all’uso. Tutto sembra davvero “a portata di mano”, in un senso non dissimile da quanto accade, oltre che nel disegno appena visto, anche in altri schizzi di Menzel come il famoso Moltke Binoculars (1971) o Norwegian Oyster (1872), dove i gusci vuoti evocano uno “spostamento metaforico di contenimento, esposizione e ingestione” (Fried 2002, 239) che determina un’attrazione viscerale dello spettatore nei confronti dell’immagine, rafforzata dall’apparizione di un paio di mani all’altro capo del tavolo (questo disegno da solo basterebbe, in effetti, posto a confronto con le nature morte “putrescenti, quasi in decomposizione” di Bonnard, a giustificare una ricerca sull’influenza che il pittore tedesco, “vero e proprio anello mancante della storia dell’arte”, potrebbe aver avuto sul Bonnard della maturità, o quantomeno sull’esistenza di una comune sensibilità in gioco). Alla luce di quanto evidenziato, è possibile riconoscere nell’azione congiunta degli espedienti formali impiegati in La Fenêtre una volontà esplicita da parte del pittore di coinvolgere empaticamente e corporalmente lo spettatore, ovvero di conferire all’immagine, usando le parole di Michael Fried, “un alto grado di embodiment”. Con quest’espressione, introdotta nel suo libro Menzel’s Realism: Art and Embodiment in Nineteenth-Century Berlin, il critico si riferisce a quell’insieme di strategie visive che il pittore tedesco mette in campo evocando espressamente le “relazioni multisensoriali, pienamente incarnate, che gli esseri umani intrattengono con l’universo degli oggetti fisici, degli strumenti, delle situazioni” (Fried 2002, 39). A questo riguardo, assume importanza in un’accezione inedita quanto il pittore – di solito restìo a parlare in esteso del proprio lavoro – confessa al nipote Charles Terrasse durante uno dei loro ultimi incontri:

L’occhio del pittore dona agli oggetti un valore umano, e riproduce le cose così come le vede un occhio umano.

e questa visione è mobile

e questa visione è variabile.

Sono in piedi nell’angolo della stanza, accanto a questo tavolo bagnato di sole. L’occhio vede le masse lontane sotto un aspetto quasi lineare, senza rilievo, senza profondità. Ma gli oggetti vicini montano verso di lui. I lati scorrono. E queste linee di fuga sono tanto rettilinee – per le cose lontane – quanto curve, per le cose vicine. La visione di ciò che è lontano è una visione piatta. Sono i piani ravvicinati che rendono l’idea dell’universo così come lo vede l’occhio umano, un universo ondulato, o convesso, o concavo…” (Terrasse 1927, 163-164; traduzione di chi scrive).

Oltre a farci prendere dimestichezza con il delicato equilibrio tra lucida chiarezza ed ermetismo che caratterizza gli scritti teorici di Bonnard, questa frase – chiamata in causa di solito per evidenziare lo studio empirico del pittore sulla percezione visiva (Elderfield 1998) – colpisce piuttosto per ciò che lascia intravedere al di là dei procedimenti letterali che essa descrive: la ragione per cui Bonnard analizza ossessivamente “le avventure del nervo ottico” e la “coscienza dell’occhio” (Bonnard 2019, 34) non risiede tanto nell’intento di fare della sua pittura un metodo – quasi in senso leonardesco – di conoscenza empirica (Clair 1984, 62–70), né ha solo a che fare con la messa a punto di una strategia formale, compositiva e coloristica volta a una mera “satisfaction de la vision”, come ha sostenuto Georges Roque nel suo libro sul pittore (Roque 2006, 195-223). Piuttosto, la posta in gioco di questa ricerca e del conseguente impiego radicale della perspective vécue al fine di donare agli oggetti “valore umano”, sembra risiedere – in La Fenêtre ma anche in altre opere dello stesso periodo, come vedremo a breve – proprio nel desiderio di Bonnard di coinvolgere lo spettatore empaticamente tra le maglie dell’immagine.

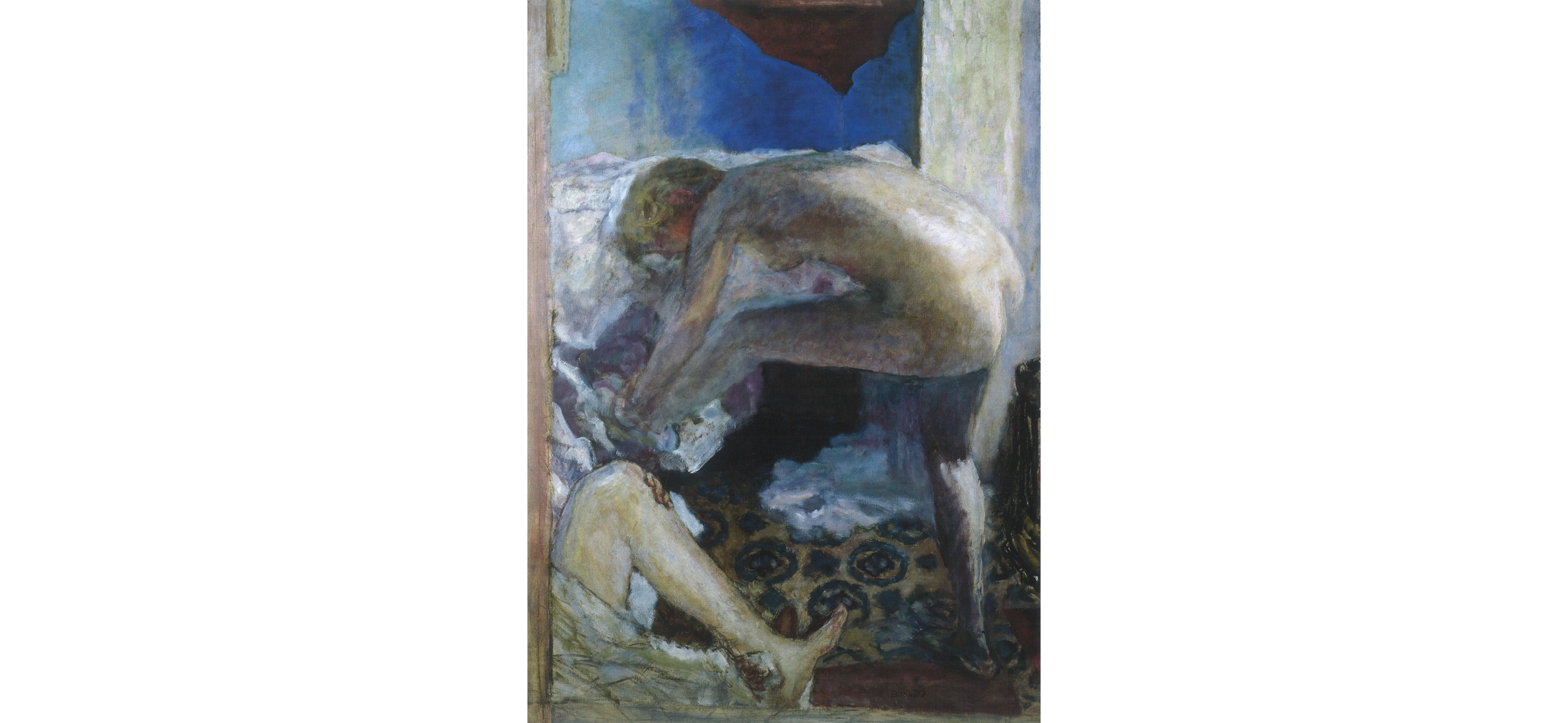

3 | Pierre Bonnard, Le Grand Nu Bleu, 1924, olio su tela, 101 x 73 cm, collezione privata.

Si pensi ad esempio al dipinto a olio noto come Le Grand Nu Bleu (1923) [Fig. 3], in cui Bonnard, riprendendo a distanza di 35 anni una soluzione già sperimentata nel piccolo studio Intimité, ci installa in prima persona nel pieno del suo corpo in una posizione che un giorno era stata la un sua di fronte al soggetto. Oppure si pensi a due opere come Nu dans la baignoire (1925) e Dans la salle de bain (1940) [Fig. 4]: se nel primo il nostro punto di vista doppia quello di corpo femminile adagiato in una vasca da bagno, nel secondo il pittore ci immerge letteralmente in essa (si noti il dettaglio del piede trasparente che affiora a pelo d’acqua), testimoniando così anche un’esplicita ricerca sulle strategie di enunciazione visiva, ovvero sul rapporto tra istanza produttiva e istanza spettatoriale (Schapiro 2002). O ancora alla carne sfregata di La Chassure Verte e al corpo-senza-pelle, fascio sanguinolento di muscoli in tensione che ci sfida apertamente nel più impressionante degli autoritratti che Bonnard ci abbia lasciato, Le Boxeur (1931) [Fig. 5]. A ben vedere, in entrambi questi casi avviene qualcosa di molto simile a ciò che nel suo libro su Menzel Fried definisce “offence to vision” o “affront of seeing” (Fried 2002, 119): attraverso un “atto di proiezione empatica” (Vischer 1873), anche qui ci ritroviamo incastrati tra “dolore e piacere, violenza e voluttà, fascino e repulsione”. Alla luce di queste osservazioni allora, anche a uno sguardo superficiale sulla produzione di Bonnard dal 1920 in poi, emerge chiaramente quello che si configura come un vero e proprio ‘rimosso’ nel dibattito critico, forse troppo occupato, come già notato da Roque (Roque 2006, 5-91), a tentare di “appropriarsi” del pittore in funzione ideologica: sebbene infatti questi dettagli siano stati talvolta messi in luce, si è trattato sempre di notazioni sbrigative e collaterali volte a comprovare una certa idea di (anti-)modernità – Bonnard come psicofisiologo della visione (Clair 1984; Elderfield 1998), Bonnard come precursore dell’Espressionismo Astratto (Greenberg [1947] 1986), o al contrario come peintre de la joie, ultimo rappresentante di un impressionismo degenerato e decadente (Roque 2006, 43-53). È forse arrivato il momento, invece, di rilevare la centralità di una poetica dell’embodiment in Bonnard, e di conseguenza anche di provare a sostituire il modello essenzialmente retinico finora utilizzato per dare conto della sua produzione matura con un corrispettivo corporale ed emotivo, multisensoriale, più complesso e al contempo filologicamente più appropriato (“Identità dell’individuo”, scrive Bonnard sulla sua agenda in un appunto l’8 maggio 1936: “il carattere, le sensazioni dell’udito e dell’olfatto. La coscienza, lo shock della sensazione e della memoria. La presenza [in corsivo nel testo originale] è una parte del quadro che non è fa tutt’uno con l’armonia e il ritmo della visione.” (Bonnard 2019b, 42, 63).

4 | Pierre Bonnard, Dans la Salle de bains, 1940, olio su tela, 92 x 61 cm, collezione privata.

5 | Pierre Bonnard, Le Boxeur, 1931, olio su tela, 74 x 54 cm, Paris, Musée d’Orsay.

Detto questo però, tornando a La Fenêtre, è altrettanto evidente che a questa forza potentemente immersiva che ci attira all’interno fa da contrappeso un’altra forza, uguale e contraria, che ci respinge, ci ricaccia al di là della soglia: la struttura massiccia della finestra chiusa ci separa dal paesaggio e dalla figura umana che intravediamo affacciata al balcone. Su questo quadro torneremo in seguito, quando avremo a disposizione più elementi per portare avanti l’interpretazione. Possiamo già dire però, in base a quanto evidenziato finora, che se quest’immagine ‘parla’ di qualcosa, si tratta del concetto di irraggiungibilità (a più livelli) formalizzato oltre che dal soggetto, anche e soprattutto attraverso il conflitto di due forze tensive che si fronteggiano nel campo visivo: una forza di attrazione che ci attira verso l’immagine ed un’altra che invece non ci lascia passare, o addirittura ci respinge con forza al di là della soglia. Impigando la concisione del vocabolario anglosassone – ma in funzione dialettica –, parleremo di embodiment per la prima, e di rejectingness per la seconda.

Lo schermo simbolista

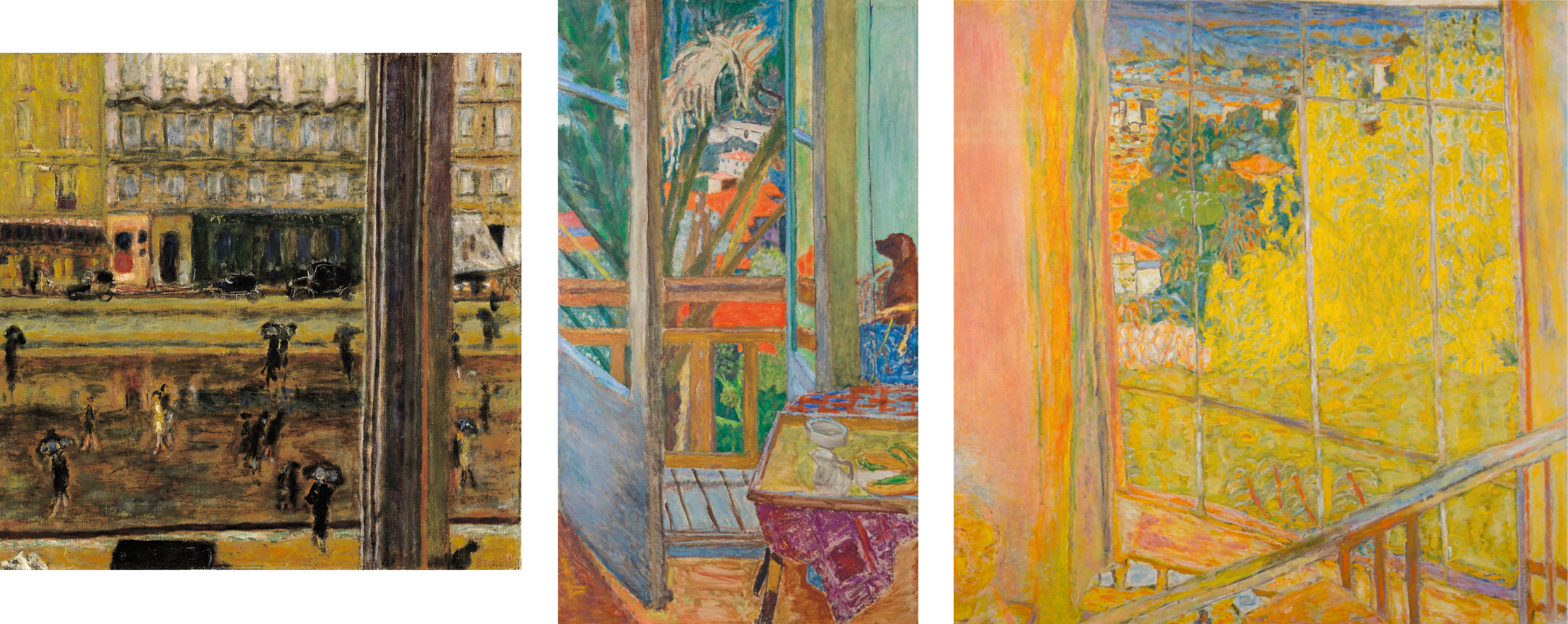

È interessante notare che qualcosa di simile a questa tensione percettiva tra profondità e superficie, tra blocco e attraversamento immersivo, tra un’entità che chiama dall’esterno e un ostacolo che impedisce di raggiungerla o in generale di vedere chiaramente, non solo caratterizza molte altre opere di Bonnard dal 1920 in poi – À Travers les vitres (1918), Boulevard de Batignolles (la pluie) (1926) [Fig. 6], La Porte-fenêtre avec chien (1927) [Fig. 7], Terrasse à Vernon (1928), Atelier au Mimosa (1943) [Fig. 8], solo per citarne alcune –ma pervade a più livelli anche la produzione poetica di Mallarmé.

6 | Pierre Bonnard, Boulevard de Batignolles (la pluie), 1926, olio su tela, 63 x 65 cm, collezione privata.

7 | Pierre Bonnard, La Porte-fenêtre avec chien, 1927, olio su tela, 107.3 x 63.2 cm, collezione privata.

8 | Pierre Bonnard, Atelier avec mimosa, 1939– 1946, olio su tela, 127,5 x 127,5 cm, Paris, Centre George Pompidou.

Come la critica non ha mancato di notare, tra queste due “figure di intersezione” esiste una connessione profonda, che va ben oltre la comune partecipazione al milieu simbolista. In questo senso, il saggio A Desire for Disposession: Portrait of the artist as a reader of Mallarmé di Rémi Labrusse (Labrusse 2009, 31-43), pubblicato nel catalogo della mostra “Pierre Bonnard. The Late Still Lifes and Interiors” tenutasi al Metropolitan Museum di New York nel 2009, appare senz’altro come il contributo più organico e strutturato. Per quanto riguarda gli intrecci biografici, lo studioso ha notato ad esempio che “entrambi frequentavano l’area intorno alla Gare Saint-Lazare” e gli uffici della Révue Blanche, periodico di riferimento dell’avanguardia letteraria e artistica della Parigi fin de siècle. Su questa rivista infatti, oltre al celebre manifesto del 1894, Bonnard pubblicò nel decennio compreso tra 1892 e 1894 una serie di disegni che contribuì a consolidare la fama raggiunta con l’affiche France Champagne del 1891, mentre Mallarmé contribuì alla rivista con alcune delle “Variazioni su un soggetto” (1895-1896). È molto probabile dunque che già negli anni della giovinezza Bonnard ebbe modo di conoscere e frequentare il poeta, tanto più se consideriamo che nell’estate del 1896 il pittore soggiornò con Vuillard a Valvins, dove Mallarmé e i Natason (committenti e amici di Bonnard), erano soliti trascorrere le vacanze estive. Inoltre, sappiamo che nel settembre del 1898 Bonnard partecipò al funerale di Mallarmé, come attesta del resto una fotografia che lo mostra di spalle a Villeneuve-sur-Yonne il giorno dopo le esequie. Quanto alle affinità elettive, Labrusse evidenzia non solo che “entrambi condividevano l’amore per la natura e ed erano soliti godersi pigre passeggiate pomeridiane estive in giardino”, ma anche la tendenza a “un’indagine critica” – condotta ognuno con il proprio medium – “sul potere dell’immagine al confine tra la realtà percepita e la forma pura”. Infatti, continua Labrusse, “come molte poesie di Mallarmé, anche alcune tele di Bonnard esplorano la soglia sottile in cui la percezione subisce uno slittamento, in cui la rassicurante e coerente attività di decodifica referenziale delle forme viene improvvisamente distrutta, costretta a ricostruirsi, per poi virare verso un diverso orizzonte”. Infine, Labrusse mette in luce anche un terzo punto di contatto “meno evidente ma altrettanto importante” tra pittore e poeta: una “poetica del fallimento, e la malinconia disillusa che ne consegue”. Ora, se da una parte a Labrusse va il merito indiscusso di aver tentato una prima ricognizione sul tema – come d’altronde ci si aspetta da un testo pubblicato nel catalogo di una grande mostra – dall’altra è evidente che non esiste ad oggi un contributo che tenti di esplorare in profondità debiti, incroci e tangenze tra le rispettive macchine artistiche. Quanto segue non è che un primo, piccolo passo in questa direzione.

Las du triste hôpital et de l’encens fétide

Qui monte en la blancheur banale des rideaux

Vers le grand crucifix ennuyé du mur vide,

Le moribond, parfois, redresse son vieux dos,

Se traîne et va, moins pour chauffer sa pourriture

Que pour voir du soleil sur les pierres, coller

Les poils blancs et les os de sa maigre figure

Aux fenêtres qu’un beau rayon clair veut hâler,

Et sa bouche, fiévreuse et d’azur bleu vorace,

Telle, jeune, elle alla respirer son trésor,

Une peau virginale et de jadis ! encrasse

D’un long baiser amer les tièdes carreaux d’or.

Ivre, il vit, oubliant l’horreur des saintes huiles,

Les tisanes, l’horloge et le lit infligé,

La toux ; et quand le soir saigne parmi les tuiles,

Son œil, à l’horizon de lumière gorgé,

Voit des galères d’or, belles comme des cygnes,

Sur un fleuve de pourpre et de parfums dormir

En berçant l’éclair fauve et riche de leurs lignes

Dans un grand nonchaloir chargé de souvenir !

Ainsi, pris du dégoût de l’homme à l’âme dure

Vautré dans le bonheur, où ses seuls appétits

Mangent, et qui s’entête à chercher cette ordure

Pour l’offrir à la femme allaitant ses petits,

Je fuis et je m’accroche à toutes les croisées

D’où l’on tourne le dos à la vie, et, béni,

Dans leur verre, lavé d’éternelles rosées,

Que dore la main chaste de l’Infini

Je me mire et me vois ange ! et je meurs, et j’aime

— Que la vitre soit l’art, soit la mysticité —

À renaître, portant mon rêve en diadème,

Au ciel antérieur où fleurit la Beauté !

Mais, hélas ! Ici-bas est maître : sa hantise

Vient m’écœurer parfois jusqu’en cet abri sûr,

Et le vomissement impur de la Bêtise

Me force à me boucher le nez devant l’azur.

Est-il moyen, ô Moi qui connais l’amertume,

D’enfoncer le cristal par le monstre insulté,

Et de m’enfuir, avec mes deux ailes sans plume

— Au risque de tomber pendant l’éternité ?

(Mallarmé, Les Fenêtres, 1866)

Com’è risaputo, fin dal titolo il poema giovanile Les Fenêtres (1866) fa eco all’omonimo poema in prosa che Baudelaire ha pubblicato tre anni prima. Contrariamente al componimento di Baudelaire però, in cui il soggetto poetico inventa la “leggenda” di una biografia (e della sua sofferenza) a partire dal “presque rien” di una sagoma intravista al di là di una finestra chiusa, qui non si tratta di dimostrare “una reciprocità – per quanto illusoria – dello sguardo attraverso la finestra” (Del Lungo 2014, 478), quanto piuttosto di rappresentare attraverso la duplicità strutturale del poema una visione antitetica che separa l’universo reale dal mondo dell’arte. Se nella lirica di Baudelaire infatti il plurale del titolo si giustificava con l’interscambiabilità delle leggende inventate – “si c’eût été un pauvre vieux homme, j’aurais refait la sienne tout aussi aisément” (“se fosse stato un povero vecchio, avrei fatto il suo altrettanto facilmente”) – qui a essere in causa è piuttosto il ruolo trasformativo del dispositivo-finestra, che oltre a “cambiare di stato” durante il susseguirsi delle visioni, funziona anche come vera e propria cesura spazio-temporale tra le due dimensioni ambientali. Nella prima parte del poema infatti, “impregnata di reminiscenze baudeleriane” (Del Lungo 2014, 478) la finestra non è altro che una triste apertura da cui il poeta-paziente, “stanco del triste ospizio e del fetore oscuro”, guarda il mondo esterno. Non lo descrive, se non per un unico elemento banale: “il sole sopra le pietre”.[2]

Dall’interno di una sala d’ospedale, dunque, il vetro si configura come elemento di separazione tra la placida normalità dell’esterno e la fetida stanza d’ospedale in cui si trova il poeta. Tutto cambia però nel momento in cui il malato appoggia le labbra al “caldo vetro d’oro”, innescando una vera e propria trasfigurazione del reale: la sera “sanguina”, e al di là del vetro appaiono “galere d’oro, splendide come cigni” e “un fiume di porpora ed essenze”. Nello spazio che separa una quartina dall’altra dunque il dolore si sublima in visione allucinata, l’interiorità del poeta si proietta all’esterno e si condensa sulla barriera variopinta del vitrage. A questo punto però si assiste a un ulteriore cambio di prospettiva: la finestra si trasforma surrettiziamente in specchio e il poeta – “colto da nausea dell’uomo”, e quindi stanco della sua degradata apparenza terrena – si trasforma in un angelo-fantasma, la cui apparizione è segnata dal passaggio dalla terza persona alla prima: “Io fuggo e mi attacco a tutte le vetrate” è il verso-cesura con cui l’autore si identifica ora scopertamente con il “moribond” della prima quartina. È un punto di svolta: Il vitrail si è scomposto in una infinità di vetrate ideali alle quali il poeta si “attacca” bulimicamente, volgendo il “dorso alla vita e al destino” per “morire, amare e risorgere” nelle vesti di un angelo vittorioso con tanto di diadema intorno al capo. Infin, le ultime due quartine segnano lo scemare dello stupor mentis, e con esso dell’oscillazione e dell’ attraversamento ossessivo, nell’uno e nell’altro senso, della finestra come soglia trasformativa. Come nota Bertrand Marchal d’altronde, “questo “angelismo” porta con sé la sua maledizione icariana, o il suo castigo: nell’immagine finale della caduta dell’angelo, scrive il critico, appare infatti l’ossessione ricorrente dell’impotenza poetica” (Marchal 1998). Caduto il velo dell’esaltazione creativa, l’“ici-bas impera”, e la “stupidità” del contingente spinge addirittura il poeta a tapparsi le narici per difendersi dal suo “vomito impuro”. Ed è così che sotto i colpi sferzanti della realtà apparsa di nuovo senza filtri, non rimane spazio che per il dubbio e la disperazione: scisso, il poeta si chiede se tenterà di “infrangere” ancora il “cristallo” (trasposizione metonimica del vitrage) che separa la “condizione umana” dal “mondo dell’Infinito”. Il poeta “fugge” – o meglio si chiede se mai riuscirà a fuggire – e il suo ultimo verso, “brutalmente guidato dal trattino”, dice Marchal, termina con un punto di domanda che (dis)chiude il poema nel segno dell’empasse e dell’aporia profonda.

Rispetto a quanto appena detto è già possibile trarre qualche conclusione. Innanzitutto, sembra chiaro che il dispositivo-finestra, vero e proprio fulcro di entrambe le composizioni, viene impiegato da Mallarmé nella misura in cui gli permette di formalizzare nello spazio poetico (e immaginativo) la tensione che attraversa tutta la sua produzione matura, ovvero il dualismo irrisolto tra Ideal e Matière (Benoit 2001). Allo stesso tempo però, esso permette al poeta di strutturare la composizione in modo peculiare: se da una parte è infatti evidente la divisione bipartita del poema secondo le due ‘zone di influenza’ appena citate (Ideal e Matière), dall’altra come abbiamo visto a tale macro-divisione si interseca nella seconda parte il movimento in quattro fasi del soggetto poetico sul crinale del vitrage: prima il movimento in avanti del “moribondo” che “si trascina” alle vetrate per “vedere il sole sopra le pietre”, poi la proiezione sublimante dell’interiorità del poeta al di là del vetro, e infine un terzo movimento, di senso contrario, che dal vetro torna al soggetto, restituendogli la propria immagine trasfigurata in angelo-fantasma. A questo proposito, il commento che il poeta allegò alla poesia quando la inviò al suo amico Henri Cazalis risulta emblematico:

Qui sotto l’idea stessa di felicità è ignobile… dire “sono felice” è come dire “io sono un codardo” – o piuttosto: “io sono Nulla”. E ciò vuol dire che bisogna sforzarsi di non vedere al di là di questa superficie di felicità il cielo dell’Ideale, oppure chiudere volontariamente gli occhi. A partire da queste idee ho fatto un piccolo poema: “Le Finestre” (Mallarmé 1863; traduzione di chi scrive).

In queste poche righe mi sembra che si condensino non solo il senso generale della composizione, ma anche la sua struttura formale: prima l’oscillazione tra gli opposti, lo sforzo incessante e la dicotomia tra “vedere” e “non vedere”, poi – diretta conseguenza e al contempo reazione sublimante di questo processo – l’idea della creazione. In definitiva, dire che l’immagine della finestra aiuta Mallarmé a strutturare la tensione tra matière e Absolu vuol dire fermarsi a un livello superficiale dell’analisi, non seguire i suoi presupposti fino in fondo. La finestra infatti è anche e soprattutto una metafora della creazione artistica: come L’Écran di Zola, il vitrail di Mallarmè è un’allegoria dell’artista in quanto prisma in grado di trasfigurare la realtà visiva in opera d’arte (Zola 1864).

Le Salles à manger

9 | Pierre Bonnard, Salle à manger sur la jardin, 1930-1931, olio su tela, 159,6 x 113,8 cm, New York, MoMA.

10 | Pierre Bonnard, La Salle à manger à la campagne, 1934-1935, olio su tela, 127 x 135,3 cm, New York, Solomon R. Guggenheim Foundation.

11 | Pierre Bonnard, La table devant la fenêtre, 1934-1935, olio su tela, collezione privata.

Rivolgiamoci adesso a una serie di tre opere realizzate da Bonnard nel giro di cinque anni. Si tratta di La Salle à manger sur le jardin (1930-1931) [Fig. 9], Salle à manger à la campagne (1934-1935) [Fig. 10] e La table devant la fenêtre (1934-1935) [Fig. 11]. Nonostante la chiara consonanza formale e l’esecuzione relativamente vicina nel tempo, i quadri non rappresentano tutti lo stesso luogo. Mentre il primo fu realizzato nella casa dove il pittore e la sua compagna Marthe vissero dall’ottobre 1930 all’aprile 1931, le altre due mostrano invece la camera di una villa che Bonnard affittò presso Benerville-sur-Mer nell’estate del 1934 (Watkins 1994, 175). Ora, per quanto queste opere siano state spesso commentate ed elogiate negli anni recenti, si è sempre trattato di notazioni di contesto, volte a rilevare solo i caratteri generali di colorismo estremo o indeterminatezza formale. Watkins ad esempio, sottolineando che i tre quadri visti in successione evocano “una netta sensazione di progressivo sviluppo verso l’astratto e il poetico”, si limita a notare che “[in Salle à manger sur le jardin] un arancione scintillante si espande a partire da un rosso profondo mentre la temperatura cromatica sale, stabilendo nel processo un gioco tra rosso e arancione che scorre come tema cromatico attraverso tutte e tre le composizioni” (Watkins 1994, 176). Hyman invece si concentra solo l’ultima delle tre opere, La Table devant la fenêtre, notando anch’egli “l’intensità di una riaffermazione definitiva verso una nuova idea di astrazione”: “una tovaglia” – dice il commentatore – “con le sue linee rosse rese in verticale sulla destra, oblique sulla sinistra, è stata posata su di una tavola scintillante, il cui angolo superiore rimane scoperto, per riflettere il cielo blu e i muri arancioni, mentre anche il tavolo presenta una superficie riflettente. In secondo piano, in corrispondenza di entrambe le ante della finestra, le tende sono impastate di bianco, ma l’area centrale a forma di croce assume improvvisamente una tonalità nera di meravigliosa intensità e risonanza” (Hyman 1998, 193). Pur riconoscendo l’indubbio valore di queste descrizioni, a mio avviso nessuna di esse coglie nel segno, dal momento che entrambe tralasciano l’elemento più originale della serie, ovvero la composizione. Basta infatti una veloce panoramica sulla pittura d’interni d’età moderna per rendersi conto del fatto che non esistono similitudini significative tra i pittori realisti di inizio secolo né in area simbolista, né impressionista, fatta eccezione per un’unica, importante opera di Édouard Manet: Interieur à Arcachon (1871) [Fig. 12].

12 | Édouard Manet, Intérieur à Archachon, 1871, olio su tela, 54 x 39 cm, Williamstown (USA), Sterling and Francine Clark Art Institute.

Come nota Matteo Piccioni, che a questo quadro ha dedicato un articolo qualche anno fa (Piccioni 2016), quest’opera “ha il sapore di un unicum nel catalogo di Manet” dal momento che presenta un montaggio inedito, nel medesimo campo visivo, tra due “generi” fino a quel momento sempre rigorosamente indipendenti. Infatti, dice Piccioni, se “il tavolo disposto al centro della composizione richiama alla mente alcuni conversation pieces inglesi settecenteschi, nei quali esso rappresentava il luogo intorno al quale si manifestava l’esperienza sociale della riunione familiare”, è altrettanto evidente che a differenza di quanto accadeva nelle opere di quel genere qui il fondo non è occupato dal camino (slittato invece sulla sinistra, come quinta, alla pari della consolle di fronte) ma da una finestra che ci introduce su una veduta esterna. A tal proposito, Piccioni afferma che “il pittore tentava di riabbracciare soluzioni più tradizionali, accennando a una scatola prospettica che ha il suo punto di fuga nella finestra aperta”. Inoltre, continua lo studioso, “l’incrocio delle diagonali che intersecano il quadro cade esattamente al centro del tavolo, sul suo bordo, e allo stesso tempo al centro della finestra che gli sta dietro, mentre lo sguardo di Suzanne guida l’osservatore verso il mezzo dell’apertura”. Quest’ultima notazione, senz’altro corretta, manca però di un contraltare a mio avviso necessario, che riguarda la particolare fattura pittorica della veduta. Contrariamente alla sua natura infatti, essa concede poco o nulla all’affondo scopico: costituita da larghe stesure piatte di colore, l’impressione è che il pittore abbia voluto attirare la nostra attenzione sul carattere costitutivo della materia pittorica, facendone così un luogo di paradossale opacità (Marin 1989). Tale notazione non può essere sganciata, ovviamente, da quella che Fried individua come caratteristica tipica dell’arte di Manet a queste altezze, intuita da Edmond Duranty nel 1869 e poi approfondita in tutta la sua portata rivoluzionaria dello studioso americano, il quale legge in questa strategia pittorica una volontà esplicita di mettere in crisi l’attitudine di absorption che aveva caratterizzato storicamente tanto il paradigma realista quanto la pittura di genere tradizionale. Venendo meno a questa tradizione, e attraverso una giustapposizione radicale di zone di luce e di ombra e un uso del colore che annulla il mezzo tono – si veda come il mare e il cielo si scontrano, netti, su uno stesso piano – Manet crea invece un ‘fermo immagine’ in cui tutto si dà immediatamente allo sguardo, incarnando così la “logica del tempo”, ovvero il paradigma scopico della modernità, il coup d’œil (Fried 1999a). In linea con quanto appena detto, mi sembra allora che si debba evidenziare il contrasto, piuttosto che l’alleanza figurativa, tra la scatola prospettica che struttura la composizione e la finestra dipinta che campeggia nel mezzo. Quella finestra, con ciò che contiene, non solo risulta piatta, ma dà anzi a volte l’impressione di staccarsi dal muro e avanzare lievemente verso lo spettatore, sottraendosi alle regole della prospettiva geometrica e anzi simbolizzandone l’esatto contrario, quasi come una citazione ironicamente posta in corrispondenza con il cuore del sistema prospettico, il punto di fuga. Ciò non basta, tuttavia, e in questo l’analisi di Piccioni è convincente, a trasformare questa finestra in una muraglia di pittura materica percettivamente opaca. Si tratta di un suggerimento sottile, di una citazione appunto, che se da una parte riesce ad annullare la sensazione di un affondo in profondità, non basta tuttavia a compromettere la sensazione prevalente di tranquillità e serena libertà che la finestra comunica. È un’opacità sussurrata, in sordina, travestita da trasparenza. Per quanto appena detto allora mi sembra poco probabile che la posta in gioco di questo montaggio intertestuale di generi e simboli pittorici sia da rintracciare in un “annuncio degli esiti futuri della pittura di Manet, più vicini all’impressionismo monetiano e all’en plein air”. Piuttosto, l’opera mi sembra al contrario una dichiarazione di indipendenza, un’autoaffermazione di maestria dialettica in linea con quanto Fried ha d’altronde già messo in luce a proposito della costruzione intertestuale di Déjeuner sur l’Herbe e soprattutto dei Raboteurs de parquet di Gustave Caillebotte. In quest’opera infatti il critico ha evidenziato un conflitto oppositivo tra un “registro corporale” – evidente nella “struttura prospettica che recede violentemente, producendo un effetto di dislocazione e vertigine”, oltre che nella faticosa azione manuale presentata – e un “registro ottico”, rappresentato invece dalla “brillante, diffusa riflessione della luce che entra nella stanza dalla finestra”, conflitto interpretabile come “una dichiarazione di affinità (ma solo parziale) con le istanze ottiche dell’Impressionismo di paesaggio che aveva in Monet il suo principale esponente” (Fried 1999b). Collocando dunque al centro esatto di una scatola prospettica il simbolo del suo contrario, con Intérieur à Archachon Manet afferma la propria padronanza di entrambi i mezzi, di entrambe queste idee della pittura, come stesse dicendo: controllo perfettamente entrambe le vie, e spetta a me decidere di volta in volta se affiancarle, sovrapporle, invertirle, o semplicemente privilegiarne una. Nulla da obbiettare, invece, su quanto Piccioni scrive a proposito del soggetto e del significato intimo dell’opera. “Il dipinto” – dice l’autore – “fa parte di quei lavori ‘privati’ di piccole dimensioni come Mme Manet au Piano o la citata Lecture, dedicati all’intimità familiare”. In questo caso, il tema che si declina “nel ritrovato legame con la famiglia dopo le vicende belliche che lo avevano tenuto lontano, poiché arruolato nell’artiglieria della Guardia Nazionale”. “Il dipinto” – conclude Piccioni – “si presenta dunque come un’ode alla serenità familiare dopo mesi di disorientamento, al sollievo per la fine della guerra”.

Un montaggio processuale

Se mi sono soffermato su questo quadro, che Bonnard ebbe senz’altro modo di vedere dal momento che faceva parte della collezione parigina di Durand-Ruel, che egli conosceva e stimava (Terrasse 1964), è perché esso, e più in generale l’approccio intertestuale alla creazione che rappresenta, costituisce un precedente cruciale per le opere che stiamo analizzando. Tornando infatti alla serie delle Salles à manger, notiamo innanzitutto che risulta riproposto (unico caso, mi sembra, in area post-impressionista) il montaggio “conversation piece + finestra”, cui Bonnard però sceglie di aggiungere anche un terzo elemento: la natura morta. [3]

Inoltre, osservando con attenzione il primo quadro della serie, Salle à manger sur le jardin, appare evidente il legame che esso intrattiene con il “sistema di filtri” di matrice impressionista, categoria semiologica individuata da Stoichita e di cui Manet è, insieme a Caillebotte, senz’altro il rappresentante più illustre (Stoichita 2015, 9-59). Se Leon Battista Alberti paragonava la resa prospettica della realtà a una “vista attraverso una finestra aperta” – un’intuizione che fa paradigma, informando la struttura stessa dello lo spazio figurativo d’età moderna – in epoca impressionista, pur conservando il suo ruolo di metafora della rappresentazione, il dispositivo-finestra cambia di senso: da luogo e simbolo di trasparenza si fa soglia di offuscamento scopico, campo di ostacoli visivi in progressione, e dà il via, di fatto, a un processo d’inversione puntuale e pregno di conseguenze del paradigma tradizionale. Come nota Stoichita infatti, si tratta di opere che mettono in campo una “retorica del visivo” intimamente connessa – ma non integralmente sovrapponibile – alle considerazioni teoriche dei maggiori scrittori del tempo: prendendo ad esempio Le Chemin de fer di Manet [Fig. 13], se da una parte emerge chiaramente la vicinanza con la teoria zoliana del creatore come filtro trasformativo della realtà – “lo sguardo condizionato” è il tema centrale dell’opera, il pittore gioca con il paradosso tra “vedo” e “non vedo” – dall’altra basta una breve incursione nell’opera letteraria di Zola per rendersi conto della differenza di funzionamento sostanziale che passa tra i due personaggi femminili dipinti in primo piano e i loro omologhi letterari (quelli che Philippe Hamon ha definito “personaggi-riflettore” o “personaggi-innesco”): mentre nei romanzi realisti la sovrapposizione tra il punto di vista del lettore e quello del “personaggio-riflettore” corrisponde a un guadagno di conoscenza e una profondità percettiva reale, in pittura tra 1870 e 1880 le “figure-filtro”, eredi problematici delle figure-eco d’età moderna, attirano lo spettatore per condurlo dove egli non può guardare: sono personaggi “di chiusura”, che annullano la narrazione, o meglio ne tematizzano retoricamente la negazione. “Siamo portati a chiederci se questa bambina riesca a vedere più di noi” – scrive Stoichita a proposito di Le Chemin de fer – “ma è evidente che quella nuvola di fumo è un segno della nostra incapacità di vedere”. Ed è così che, in conclusione, si assiste a uno spostamento decisivo e pregno di conseguenze di cui Intérieur di Gustave Caillebotte [Fig. 14] con la sua dinamica speculare è l’esempio principe: la “storia” del quadro – la sua “leggenda”, citando Baudelaire – non “appartiene davvero al personaggio, ma allo spettatore”. È in questo senso allora che, operando sulla soglia della modernità, lontano dal fuoco incrociato di Boulevard des Capucines, Caillebotte e Manet lavoravano a “minare la tradizione artistica dall’interno” (Stoichita 2015, 9-59).

13 | Édouard Manet, Le Chemin de fer, 1872-73, olio su tela, 93,3 × 111,5 cm, Washington (USA), National Gallery of Art.

14 | Gustave Caillebotte, Intérieur, 1880, olio su tela, 116 x 89 cm, collezione privata.

Ora, alla luce di questa breve ricognizione, risulta evidente che anche in Salle à manger sur le jardin risulta implicata una “retorica del visivo” la cui posta in gioco consiste, oltre che nel processo di astrazione progressiva (e anzi in rapporto stretto e problematico con essa), anche e soprattutto nello “sguardo condizionato” dello spettatore. Focalizziamoci ad esempio sulla finestra: i pesanti infissi in legno inquadrano e al contempo ostacolano la vista dell’esterno, spezzano sul nascere l’affondo incipiente e danno il via a una serie di ostacoli in progressione; balaustra di marmo, alberi filiformi e strati progressivi di vegetazione fittissima che non lasciano il minimo spazio a uno scorcio di cielo né d’orizzonte. Inoltre, è interessante notare che in una nicchia come scavata nella materia pittorica in basso a sinistra scorgiamo un’altra piccola balaustra con delle persone affacciate. Si instaura così una flebile dinamica speculare che richiama alla mente la struttura speculare di Intérieur di Caillebotte (Stoichita 2015, 47-59). A differenza che nel quadro del garçon riche però, qui la presenza speculare non doppia la staticità massiccia del personaggio-filtro (qui assente), ma suggerisce una vitalità lontana e indistinta che stride chiaramente con l’atmosfera rarefatta dell’interno, in cui lo spettatore – assumendo il punto di vista che un giorno è stato quello del pittore – si ritrova intrappolato. Mentre in Intérieur le pesanti tende di mussolina e il corpo della donna ci impedivano di vedere in toto quanto accadeva fuori, qui tutto, oltre il vetro, risulta visibile. Ciò nonostante è la natura stessa di ciò che si vede a evocare una sensazione di blocco che stride potentemente con l’edonismo rigoglioso della veduta. Si può dunque affermare che la posta in gioco dell’opera coincide non tanto con la “rigorosa divisione architettonica in aree coloristiche”, com’è stato detto, né con la semplice frustrazione scopica e conoscitiva dello spettatore – non siamo più “portati a chiederci se uno dei personaggi “riesca a vedere più di noi”, come di fronte a Le Chemin de fer. Piuttosto, l’immagine parla del contrasto già individuato in La fenêtre e nella poesia giovanile di Mallarmé tra l’attraente vitalità dell’esterno e la sua irriducibile inaccessibilità, che in questo caso Bonnard formalizza a partire da un’interiorizzazione sorprendente della retorica impressionista sullo “sguardo ostacolato”.

Passando poi al secondo quadro, Salle à manger à la campagne, emergono delle differenze significative: non solo il riquadro è più piccolo e la struttura della porta-finestra meno massiccia (da due lastre separatrici si passa a un’unica asta centrale), ma è soprattutto la veduta ad apparire indiscutibilmente meno naturale. Dove prima si distingueva nettamente la scansione in profondità degli “ostacoli”, si riconoscevano i rami degli alberi e la struttura di chiome, siepi e cespugli, ora appare estinta quasi ogni idea di profondità. La vegetazione si riduce a grumi materici e fluttuanti di verde, in alto a destra nettamente divisi dalle pennellate che indicano la luce senza in nulla restituirne le gradazioni. Solo una lieve differenza tonale – inaugurata da una linea in cui sforzandoci riusciamo a immaginare l’orizzonte – ci aiuta a distinguere il mare dal cielo. Ma è nel terzo quadro, La table devant la fenêtre, che questo processo arriva al culmine e le intenzioni di Bonnard si fanno esplicite: in una recensione della già citata mostra “Pierre Bonnard. The late Still-lifes and Interiors” apparsa nella primavera del 2009 su American Arts Quarterly (Hyman 1998, 141), un anonimo critico commenta l’opera in questi termini: “la fruttiera è una forma piatta, e lo schienale della sedia si incastra visivamente con la lastra di legno della finestra per formare la sagoma di un cavalletto. La vista esterna, un paradiso abbozzato di colore incandescente, si deve leggere dunque come un quadro nel quadro”. In effetti, non siamo più di fronte a una “vista attraverso una finestra aperta”, ma a un quadro nel quadro più dipinto di tutto il resto, e il riferimento celato al cavalletto – una delle tante trouvailles cachées nella produzione di Bonnard (Gamboni 2002, Roque 2006) – sta lì a dimostrare l’assoluta e deliberata volontarietà dell’effetto. I piani si sovrappongono, la superficie pulsa, e il nostro sguardo si ritrova incastrato in un’oscillazione percettiva che non può non farci tornare in mente la danza estatica del soggetto poetico delle Les Fenêtres. Come nella poesia di Mallarmé, anche in questa serie si assiste a un progressivo “cambio di stato” del vitrage, il quale da un’ordine ancora naturalistico, riconducibile al realismo ‘offuscato’ di matrice impressionista e baudeleriana, passa progressivamente al regime simbolista della forma pura. Spingendo dunque fino al parossismo la soluzione suggerita da Manet in Intérieur à Archachon e saldandola alle ricerche sullo sguardo condizionato dell’ala teorica liminare all’impressionismo, in questa serie – frutto di un programma unitario – Bonnard ci mette di fronte a una trasformazione processuale dello spazio figurativo che ci consente di “toccare con mano” il tragitto che dalla “visione ostacolata” conduce a un regime di opacità integrale, ovvero dal quadro come finestra (ancora) aperta – sebbene offuscata – sulla realtà” a “estensione piana ricoperta di colori disposti in un certo ordine”.

Dalla figura-filtro alla figura-spettro

È lecito chiedersi, a questo punto, cosa ne è della figura umana. Come prevedibile, essa partecipa a pieno titolo al meccanismo intertestuale di astrazione progressiva: nella prima immagine appaiono due donne, l’una sulla sinistra, rivolta verso di noi mentre regge una tazza (è una figura ricorrente nella fase matura di Bonnard, la ritroviamo ad esempio anche in Le Bol de lait del 1919), mentre l’altra dobbiamo sforzarci di riconoscerla nella massa pittorica bicolore sulla destra (il marrone per la capigliatura, il giallo-ocra per un volto di profilo, senza tratti). Ora, nonostante la loro marginalità, queste due figure hanno un corpo, occupano uno spazio. Infatti, nella cornice ancora naturalistica del primo quadro, tra le due si intuisce uno scarto di proporzioni e di fattura pittorica – più densa e aggettante nella testa-senza-tratti – che ci fanno percepire la figura sulla sinistra in posizione arretrata rispetto alla testa di destra, insindacabilmente in primo piano. Pur non potendola riconoscere, sembra di poterla toccare. Ed è proprio quest’effetto di densità corporale, a ben vedere, a venir meno nel secondo quadro, La Salle a manger à la campagne. Qui la carne dell’unica figura umana presente, come se l’ambiente registrasse ancora una presenza dopo la sua sparizione (l’inclinazione del volto e la traiettoria della mano ci parlano di un movimento appena percettibile verso il fuori-campo), appare fusa con l’arancione intenso della parete, e partecipa a pieno titolo al fenomeno che Jean Clair ha definito come “camaleontismo” (Clair 1984), indicando con questo termine proprio la dissoluzione di una figura nella porzione di sfondo in cui si trova, soluzione frequente (ma non pervasiva) nelle opere della maturità. Roque invece, pur condividendo la matrice essenzialmente retinica dell’intuizione, ha evidenziato piuttosto il suo carattere di “dompte-regard”: mentre l’occhio dello spettatore vaga sans accrocs sulla superficie del quadro, egli all’improvviso si scopre a sua volta “guardato” (Rocque 2006, 178-179).

In questa funzione – che può essere assolta a detta di Rocque “non solo dalla figura femminile ma anche dall’immagine del pittore stesso e soprattutto dagli animali” – il critico riconosce una contraddizione rispetto all’atteggiamento di absorption che a suo dire caratterizza tutti i personaggi dell’universo figurativo bonnardiano. Ma soprattutto, essa sarebbe “una risposta ironica a ciò che ci si attendeva da lui, una presa di distanza dalla funzione decorativa della sua pittura, o un accenno di complicità a coloro che sono capaci di vedere “pienamente”, citando un appunto del pittore. Ora, pur riconoscendo a Rocque il merito di aver gettato un ponte tra l’opera matura di Bonnard e l’armamentario concettuale di Fried, mi sembra necessario avanzare qualche obiezione alle sue osservazioni: innanzitutto, dire che “tutti i personaggi [di Bonnard] sono rappresentati in un’attitudine di absorption”, ovvero totalmente focalizzati nell’azione che stanno compiendo, è una semplificazione eccessiva, che non rende conto di quadri importanti – gli autoritratti in primis – in cui il campo figurativo è quasi completamente occupato da un volto rivolto verso lo spettatore. Ma soprattutto, a mio avviso non è possibile rilevare una così netta suddivisione tra quelle figure “viste di fronte” come la donna di La Source o Nu Dans la bagnoire, che hanno gli occhi “chiusi a metà”, lo “sguardo assente o basso, come enucleato” a quelle figure – come ad esempio il volto che Roque attribuisce al pittore nel riflesso della porta in La Salle à manger, Vernonnet (1925) – che guardano “lo spettatore dritto negli occhi”. In realtà, mi sembra, nella seconda fase del percorso artistico di Bonnard non esistono figure che ci guardano placidamente negli occhi, così come sono rari i quadri in cui lo spettatore assiste a una completa immersione dei personaggi nell’azione che stanno compiendo. Quasi sempre, a ben vedere, attraverso un sistema di velature progressive dello sguardo che ne opacizza la direzione, Bonnard ci mette deliberatamente di fronte a fantasmi che oscillano inquieti tra l’una e l’altra attitudine. Inoltre, paragonando la figura femminile di Salle a manger à la campagne con quelle che bloccavano lo sguardo nei quadri di area impressionista, si avverte la portata perturbante di un’inversione quasi letterale: la figura-filtro, ostacolo massiccio che canalizzava l’attenzione dello spettatore e inaugurava il sistema di offuscamento, ha lasciato il posto a una silhouette spettrale priva di massa corporea, posizionata ai margini della rappresentazione invece che al centro, e soprattutto ambiguamente sospesa tra apertura e chiusura dello sguardo, oppure, ricorrendo all’armamentario concettuale di Fried, tra absorption e facingness: ci intercetta per lasciarci andare, ci chiama in causa per respingerci. Il suo sguardo fisso su di noi, una volta scoperta, non è che una possibilità, e in quanto tale basta a perseguitarci.

(Im)potenza della Memoria

È interessante notare, a questo riguardo, che anche leggendo Mallarmé accade di imbattersi in personaggi che si dissolvono panteisticamente nella natura nel segno del colore. Il caso più interessante, da questo punto di vista, è senz’altro costituito dal Monologue d’un faune del 1865, prima versione dell’Après-midi d’un faune pubblicato nel 1876 (esiste poi una versione intermedia del 1867, Improvisation d’un faune). Commentando l’incipit dell’egloga, Massimo Blanco, punto di riferimento negli studi mallarmeani in Italia, ha scritto:

La scena si mostra nitida. Le ninfe erano distribuite ai lati del corpo del fauno. In seguito sono corse via sottraendosi alla presa. La loro corporeità non è ancora revocata nel Monologue, come invece accade nelle altre versioni del poemetto. Qui la scomparsa delle ninfe è spiegabile con una fuga. La qual cosa dispone uno sviluppo ulteriore e imprevisto: la confusione tra i corpi e la natura. […] Poiché dunque le ninfe sono fuggite da poco, e lo hanno fatto prima di primavera, il loro ritorno non potrà essere fisico e immediato, ma si dilazionerà nel tempo, quando l’ambiente sarà in grado di rappresentare (o forse di ricordare) quanto è avvenuto […] La fisicità delle donne, ormai assenti, sembra aver lasciato un’impronta cromatica che esita a svanire. Il tempo appena trascorso si attarda visivamente, resiste al rapido scorrere degli istanti, incapaci di fornire dei confini rigidi al susseguirsi degli eventi [corsivo di chi scrive] (Blanco 2016, 29).

Così come non bisogna farsi fuorviare dal colorismo estremo di Bonnard, ragione sufficiente a farne fino agli anni ’80 – e in un certo senso ancora oggi – solo un peintre de la joie, un borghese decadente qui ne posait pas de problèmes (Roque 2006, 31), allo stesso modo qui l’ambientazione bucolica non è che un pre-testo, una cornice atta a dissimulare qualcos’altro che agisce sul fondo: in entrambi i casi abbiamo a che fare con una “compensazione della retina rimasta a contatto con l’immagine ardente”. Le ninfe – come le donne delle Salles à manger – sono “fantasmi del desiderio” (Illouz 2012, 7) che si innestano sul “rimpianto di una vita non vissuta”, sulla soglia tra la dimensione onirica dell’estasi creativa e la verosimiglianza del quotidiano. Tuttavia se da una parte, com’è stato spesso notato, questa “abolizione” mallarméana del reale sembra anticipare le teorie freudiane o lacaniane sulla struttura dell’inconscio (Illouz 2012, 7), per il momento è forse più utile concentrarsi sulle ripercussioni di questa trasfigurazione sul terreno specifico della storia delle forme artistiche di cui ci stiamo occupando: dal punto di vista puramente letterario infatti, il Monologue annulla il paradigma parnassiano della rappresentazione (da cui l’inammissibilità del poema secondo i criteri del Parnaso contemporaneo), e promuove in anticipo il paradigma simbolista: quello di un’arte musicale della suggestione. Infatti, nello stesso movimento con cui il flauto del fauno “elude la realtà”, idealmente la “ricrea” (Illouz 2012, 12). Ed è proprio in questa oscillazione tra elusione e istituzione, tra piacere dello sguardo e persecuzione, tra estasi e impotenza creatrice, che mi sembra si debba rintracciare il più profondo punto di contatto tra Bonnard e Mallarmé. Non è un caso, d’altronde, che l’opera universalmente riconosciuta come quintessenza del “camaleontismo” tipico di Bonnard, tripudio coloristico di colori caldi e trapassi di toni, sia un autoritratto in cui il pittore – forse ispirato proprio dai versi in cui “Il fauno vede il proprio corpo acceso di rosso, come se avesse i fuochi dell’Etna in corpo” (Blanco 2016, 33) – si rappresenta proprio con le fattezze di un satiro (Autoportrait à la barbe, 1920-25).

Ma “Perché ha voluto celare l’assenza nel fallimento di due possibili relazioni? Perché adattare l’assenza al fallimento del contatto fisico?” (Blanco 2016, 37). A ben vedere queste domande, in cui il critico riconosce il nucleo generativo del Monologue ‘scarnificato’ del superfluo, potrebbero essere rivolte anche a Bonnard. Come il fauno, infatti, pure il pittore fu diviso in vita tra due ‘ninfe’ che si sottrassero, ognuna a suo modo, alla sua presa. La prima, Marthe de Meligny, alias Maria Boursin, com’è noto fu sua modella prediletta e compagna di vita. Watkins la definisce “musa, flagello e nume tutelare del pittore” (Watkins 1994, 176), mentre Nadia Fusini ne parla in questi termini:

L’uccello che era sceso leggero come Ariele dal tram, la leggiadra ninfa che avanzava come la Gradiva camminando sulle punte, si trasforma nella succube: schiaccia, opprime... Gli amici della vita di prima non riconoscono più Bonnard: notano in lui “uno scoraggiamento tremendo”, sentono nella sua voce “la nota della disperazione” (Fusini 1998).

Sebbene ad oggi non sia chiaro quale fosse la natura profonda dei disagi psichici ed emotivi che accompagnarono Marthe per tutta la vita, ciò che è certo è che Bonnard ne risentì pesantemente: Il 6 gennaio del 1929, appena prima dell’inizio della serie delle Salles à manger, Bonnard confessava per lettera all’amico Maurice Denis la “misantropia costante e completa” della donna, attenuabile solo attraverso un rigido “isolamento”. Inoltre, da svariate testimonianze ci è noto che i frequenti viaggi della coppia presso località balneari o termali erano dovuti a un programma di cure idroterapiche prescritte alla donna (in queste occasioni Bonnard si ritrovava a dipingere in anguste camere d’albergo, spesso prive di luce e riscaldamento (Hyman 1998, 129). La seconda ‘ninfa’ fu Renée de Moncathy, ragazza appena ventunenne che il pittore conobbe nel 1919 sulla spiaggia di Saint-Tropez. Nell’ottobre dello stesso anno la ragazza si trasferì nella villa Ma Roulotte con Pierre e Marthe in qualità di modella e apprendista di Bonnard. Da alcune testimonianze sembra che all’inizio la presenza della ragazza “facesse del bene” anche a Marthe, che vedeva nella ragazza “la figlia che lei e il pittore non avevano mai avuto”, ma con il tempo la situazione peggiorò. Nel biennio 1920-1921 le tele di Bonnard si riempiono di riferimenti sotterranei alla nemesi tra le due donne e al suo bivio interiore (La glace du cabinet de toilette, 1920; Jeunes femmes au jardin, 1921), finchè nel 1922, probabilmente dopo un’aggressione notturna da parte di Marthe ai danni della ragazza, Pierre decide di partire con Renée alla volta di Roma (ci rimane un unico, straordinario quadro ispirato a questo soggiorno: Piazza del Popolo, Rome, 1922–1922). Dalle fonti pare che i due fossero sul punto di sposarsi – nella capitale italiana incontrarono anche i genitori della ragazza, che acconsentirono al matrimonio – ma alla fine Bonnard si tirò indietro per tornare da Marthe. Poco tempo dopo, nel 1923, a soli ventidue anni, Renée de Moncathy si tolse la vita. Nonostante le ingiunzioni di Marthe, che obbligò il pittore a bruciare tutte le tele in cui compariva la ragazza, dopo la sua morte avvenuta nel 1942 la figura di Renée tornerà ossessivamente nei quadri dell’artista. È allora, ad esempio, che Bonnard riprenderà il doppio ritratto del 1919, Jeunes femmes dans le jardin, e aggiungerà “un bagliore dorato” intorno al capo di Renée (Terrasse 1964).

Se ho scelto di soffermarmi su queste vicende biografiche non è per abbozzare un’interpretazione pisco-biografica delle opere di Bonnard, quanto piuttosto per rilevare una precisa strategia evolutiva del suo statuto di pittore ‘simbolista’: se di solito infatti si è molto attenti nel rilevare le profonde differenze che intercorrono tra il Bonnard del periodo Nabis e quello successivo alle due crisi del 1895 e 1913-1915 (Roque 2006, 85-91), meno di frequente si è tentato di approfondire all’inverso in cosa la matrice simbolista sopravvive, o meglio come si trasforma nell’ultima fase della sua produzione. È in questo senso infatti, a mio parere, che va intesa la tendenza di Bonnard a proiettare velatamente alcune delle sue vicende private su entità letterarie e al contempo a improntare su di esse il rapporto con l’istanza spettatoriale (ne vedremo un altro caso tra poco). È probabile infatti, visti anche gli altri riferimenti alla figura mitologica del fauno che Bonnard fin dal 1900 dissemina nelle sue opere (Faune, ou La nymphe violé, 1907, Début du printemps, Petits Fauns, 1909), che il pittore avesse riconosciuto nel componimento di Mallarmé un parallelo con la propria storia, o quantomeno che vedesse nel Monologue una sensibilità e delle vicende prossime alle sue.

Alla luce di queste notazioni, torniamo adesso all’ultimo quadro della serie da cui siamo partiti, La Table Devant la fenêtre. Tutto ciò che rimane della figura umana è un profilo monocromo da cui si protende (o si ritrae?) un avambraccio. Ciò che nelle opere precedenti segnava la possibilità di uno contatto visivo tra opera e spettatore e al contempo tra il pittore e la sua modella, è venuto meno. La donna – forse una condensazione delle due Ninfe reali – non è più un corpo su uno sfondo, né appare dissolta nell’ambiente, come in La Salle à manger à la campagne. Essa è l’ambiente, fa tutt’uno con esso. Ed è proprio in questa rarefazione progressiva dell’umano in un’atmosfera sempre più oppressiva, sempre più irrespirabile, che si espleta il ribaltamento di Intérieur à Arcachon di Manet nel suo senso più profondo. Se in quel quadro infatti riconosciamo “un’ode alla serenità familiare dopo mesi di disorientamento, al sollievo per la fine della guerra”, questa serie, che ne ripropone in forma radicalizzata il montaggio di generi, coincide invece con una delle più alte rappresentazioni che la storia dell’arte ci abbia lasciato del topos della prigione dorata, di cui Les fenêtres di Mallarmé costituisce uno straordinario parallelo poetico. Se Piccioni poteva ancora dire che in Intérieur à Arcachon Manet attraverso la finestra voleva “far circolare l’aria”, qui nessuno si sognerebbe mai di sostenerlo. Qui l’aria non circola e non può circolare. Siamo in uno spazio claustrofobico, caldo, invivibile. Il quadro ha preso il posto della finestra, ha fatto il vuoto intorno a sé annegando nel suo silenzio il fragore ovattato che veniva da fuori. Non c’è più scambio, solo una prigione asfissiante di colore. Ed ecco che arriva allora a compimento la raffinata (ed estrema) interiorizzazione del “sistema di filtri”, che da insieme di corpi naturalistici in successione si è ormai trasformato in un unico, densissimo strato di pittura opaca, il quale – per usare le parole di Richard – “Invece di accogliere il desiderio, lo arresta. Esasperandolo, lo scoraggia, perché se da una parte dà l’impressione di lasciar passare lo sguardo, subito dopo fa ostacolo al movimento che mira a cogliere l'oggetto guardato. Tra il cielo e noi, tra l’al di là e il qui sotto, scorre la misura di una trasparenza infrangibile” (Richard 1961, 55).

La fenêtre II

L’Art abstrait est un compartiment de l’art […] l’abstrait est son propre départ

(Pierre Bonnard)

Quanto detto fin’ora può forse esserci utile per portare avanti l’interpretazione del quadro da cui siamo partiti, La fenêtre. Innanzitutto, non si può fare a meno di notare un’omologia strutturale e di funzionamento tra il quadro e Les Fenêtres di Mallarmé: come il poeta infatti, anche Bonnard divide nettamente il testo in due parti, e a ognuna di esse affida il compito di rappresentare una certa idea di pittura, oltre che un distinto modello di fruizione: da una parte la “lived perspective” che ci chiama all’interno del quadro, dall’altra un blocco opaco di textures che ci respinge. Le finalità di questo procedimento appaiono chiare: così come Mallarmé in Les Fenêtres aveva dimostrato di saper padroneggiare sia il regime baudeleriano che la sua nuova poetica simbolista, mettendoci davanti alla trasformazione in atto del linguaggio e dell’immaginario che anticipava gli esiti futuri della sua pratica, allo stesso modo sembra che Bonnard abbia recuperato il motivo tradizionale della “finestra aperta sulla realtà” per metterci di fronte a un manifesto visivo sulla sua chiusura in atto. La “lived perspective” e il “sistema di filtri” – qui radicalizzato nella parte destra del quadro – non sono altro in effetti che le due vie maestre attraverso cui i pittori delle due generazioni precedenti a Bonnard avevano cercato di negare la trasparenza albertiana e il sistema rappresentativo che portava con sé, inaugurando così la fondazione di un nuovo spazio figurativo. Attuando dunque una sorta di ricognizione intertestuale delle pratiche recenti, Bonnard dimostra di essere un “collezionista di idee pittoriche, che egli stesso commenta per mezzo di strumenti pittorici” (Stoichita 2015, 49) forse ancor più sottile e radicale di Caillebotte, e come lui si dichiara cosciente, per usare le parole di Fried, “di arrivare alla fine di tutta una tradizione realista che quando dipinge tiene vividamente presente alla mente” (Fried 1999b). Allo stesso tempo però, con un sottile riferimento meta-testuale, il pittore ipostatizza il proprio ruolo nell’ambito espanso della storia del visuale, annunciando in parte anche i suoi progetti futuri: non si tratta solo della volontà banale di passare dalla figurazione all’astrattismo in un momento in cui esso era già ampiamente sdoganato, quanto piuttosto del desiderio di rendere evidente nelle sue opere, e sempre di più man mano che si avvicina la fine, il conflitto inesauribile che sussiste tra il “mondo degli esseri e delle cose” (Bonnard 2019) e la “superficie piana coperta di macchie di colore disposte in un certo ordine” (Denis 1985, 26-27), ovvero tra le “avventure del nervo ottico”, sintomo di una visione “mobile” e “variabile”, e la loro trasposizione condensata nel materiale pastoso che si stratifica sulla tela. In definitiva, tra Embodiment e Rejectingness. Il quadro si configura dunque come uno straordinario esempio di quella che Omar Calabrese chiamava “pittura teorica” (“anche se ovviamente tutta la pittura dipende da o discende come effetto di senso dalle modalità del significare” – scriveva il semiologo – “è altrettanto evidente che non tutta la pittura è teorica, e che i casi in cui essa lo diviene sono i più rari” (Calabrese [1985] 2012, 19). In questa prospettiva appare allora certamente suggestiva, e con ogni probabilità non casuale, la scelta degli oggetti che appaiono in primo piano sulla scrivania e già brevemente descritti in apertura. Sulla destra, in corrispondenza della metà ostacolata del quadro, campeggia sulla tovaglia una pila ingombrante di libri chiusi sistemati in senso invertito. Ciò che colpisce di più in questa sezione del quadro, e che salta all’occhio già dal primo sguardo quando lo guardiamo dal vivo, è senz’altro la superficie rossa di colore densissimo che campeggia sulla pila di libri collocata nella parte destra della scrivania. È interessante notare, a questo riguardo, che quando Bonnard vuole portare l’attenzione dello spettatore sulla pittura in se stessa, ovvero al di là del suo statuto referenziale, utilizza spesso il colore rosso. Si veda ad esempio la macchia materica in alto a sinistra in Le Boxeur [fig. 15], già citato all’inizio (come non pensare, di fronte a questa concrezione di pigmento, all’“accidente” sintomatico che “grida” la propria ambivalenza tra pura forma e referenza nella Merlettaia del Louvre (Didi-Huberman 1990), opera che Bonnard ebbe senz’altro modo di vedere dal momento che era esposta al Louvre già dal 1870?).

15 | Pierre Bonnard, Le Boxeur, 1931, olio su tela, 74 x 54 cm, Paris, Musée d’Orsay (dettaglio).

In cima alla pila di libri però ne campeggia un altro, più piccolo e rosa, che si distingue dagli altri perché rivolto verso lo spettatore. Vi compare una scritta leggibile, “Marie”, in cui più di un commentatore ha riconosciuto un esplicito riferimento al romanzo Marie di Peter Jensen, di cui Bonnard aveva illustrato l’edizione francese nel 1897. Così com’era avvenuto con l’Aprés-midi d’un faune dunque, è molto probabile che anche con questo testo Bonnard dovette sviluppare un “legame struggente”, per usare le parole di Watkins. Pure il protagonista del romanzo infatti, come il pittore, aveva lasciato la sua donna per un’altra più bella e giovane, salvo poi tornare sui propri passi nel momento in cui quest’ultima cadde malata. Stranamente però, che io sappia nessuno ha mai messo in correlazione questo dettaglio con quanto è avvenuto il 13 agosto del 1925, anno in cui il quadro fu realizzato. Dopo più di trent’anni di convivenza infatti, Pierre e Marthe hanno deciso di sposarsi, ed è solo al momento del fatidico sì che Bonnard viene a conoscenza, per bocca dell’ufficiale di stato civile che ha il compito di ufficializzare l’unione, della vera identità della sua compagna: il suo vero nome non è Marthe, ma Maria. Inoltre, Bonnard scopre che al momento del loro primo incontro la ragazza non aveva sedici anni, ma ventisei, e che non era orfana di famiglia aristocratica, come lei sempre aveva sostenuto, ma solo una povera ragazza di provincia scappata di casa per torbidità familiari. Nel quadro che stiamo analizzando di Marthe non compare il corpo, di cui Bonnard si è appropriato a tutti i livelli, ma la sola testa, motivo da cui tradizionalmente passa l’identità del soggetto e alla quale invece il pittore – più propenso a decapitare le figure che a privarle del soma – ricorre sempre e solo in casi problematici: si pensi ad esempio alla Glace du Cabinet de toilette (1908) o a Le Chaminet, opere che implicano una “retorica del visivo” ancora tutta da disimplicare, o ad autoritratti della maturità come Autoportrait dans la glace du cabinet de toilette (1939-1945). Quanto a La fenêtre, il volto di Marthe è presentato come uno stralcio elusivo, dall’espressione indecifrabile, al di là di una barriera che la divide dal soggetto riguardante. Mi sembra probabile allora che come accade in molti altri quadri fin dall’inizio della sua attività, attraverso un meccanismo di estetizzazione e trasposizione simbolica del suo privato, Bonnard – “primo spettatore del quadro” quanto se non più di Courbet (Fried 1992) – abbia voluto instaurare una sorta di connessione meta-testuale tra sé e lo spettatore, o meglio tra un aspetto della sua biografia e la struttura ricettiva del quadro. Così come il pittore non riuscirà mai davvero a penetrare l’identità di Marthe/Marie, a raggiungerla nella sua vera trasparenza, allo stesso modo lo spettatore non riuscirà mai a concretizzare l’invito del quadro e a superare la soglia della rappresentazione. Se dapprima ci sentiamo chiamati all’interno di essa in virtù degli espedienti visti all’inizio (“lived perspective”, leggibilità della scritta sul libro e usabilità degli oggetti), un attimo dopo ci rendiamo conto di non essere ammessi. Il nostro sguardo, caduto in trappola, si scontra con gli ostacoli di sinistra e realizza – quasi avesse una “coscienza”, come scriveva il pittore – di essere semplicemente di fronte a una tela dipinta. In corrispondenza della metà ‘aperta’ dell’immagine invece, nel punto di maggiore enfatizzazione della “lived perspective”, come già anticipato troviamo una scatola aperta da cui fuoriesce un nulla ovattato e filamentoso di materia pittorica. A tal riguardo, è lecito chiedersi: perché Bonnard ha scelto di comprendere questo strano oggetto nel suo manifesto visivo? Che senso ha la sua presenza nella cornice di senso che stiamo indagando? È difficile, per non dire impossibile, che Bonnard – pittore dotato di una vasta cultura visiva e letteraria – non conoscesse l’espressione boite à persepective e il sistema figurativo da essa rappresentato. La mia idea infatti è che si debba riconoscere in questa scatola aperta un chiaro riferimento alla scatola prospettica di matrice rinascimentale, o meglio alla sua destituzione: la boite è ormai aperta, sventrata, l’immagine si ripiega su sé stessa. L’interno – la pittura stessa – schizza fuori. Un nuovo modo di organizzare lo spazio – la perspective vécue – ha preso il suo posto. Al centro della scrivania, infine, esattamente sul crinale di separazione tra le due sezioni del quadro, troviamo un gruppo di tre oggetti: un calamaio, una penna e un foglio bianco. Abbiamo già detto all’inizio dell’impressione di usabilità che evocano: per la loro posizione e il loro orientamento, sembra davvero che Bonnard li abbia dipinti “a portata dello spettatore”. È interessante notare però che in questi oggetti è possibile riconoscere anche un altro livello interpretativo: come ha scritto un commentatore infatti, la penna “somiglia a un pennello per dipingere”, mentre il foglio bianco “ricorda una tela” (Hyman 1998, 131). Sotto questa luce, allora, il gruppo assume un duplice significato: 1. Da una parte, attraverso un riferimento implicito agli strumenti del mestiere, Bonnard appone un sigillo alla sua dichiarazione di padronanza sulle due vie di superamento del paradigma albertiano: la perspective vécue e il “sistema di filtri” (anche la posizione centrale e in basso, come di cerniera tra le due sezioni del quadro, fa propendere per questa ipotesi). 2. Allo stesso tempo però, quel foglio bianco messo così evidentemente “a portata dello spettatore” funziona anche come mise en abyme del rapporto che quest’ultimo instaura con l’opera. Se da una parte infatti è ancora presente la sensazione di trovarsi di fronte a un “rebus visuale” come in Intérieur di Caillebotte, dove l’invenzione della “leggenda” del quadro risulta “delegata allo spettatore” (Stoichita 2015, 57), dall’altra Bonnard spinge lo spettatore oltre questa soglia, invitandolo a un coinvolgimento non più solo intellettivo ma viscerale e soggettivo; in definitiva a in-scriversi nell’immagine, a farsi tutt’uno con essa.

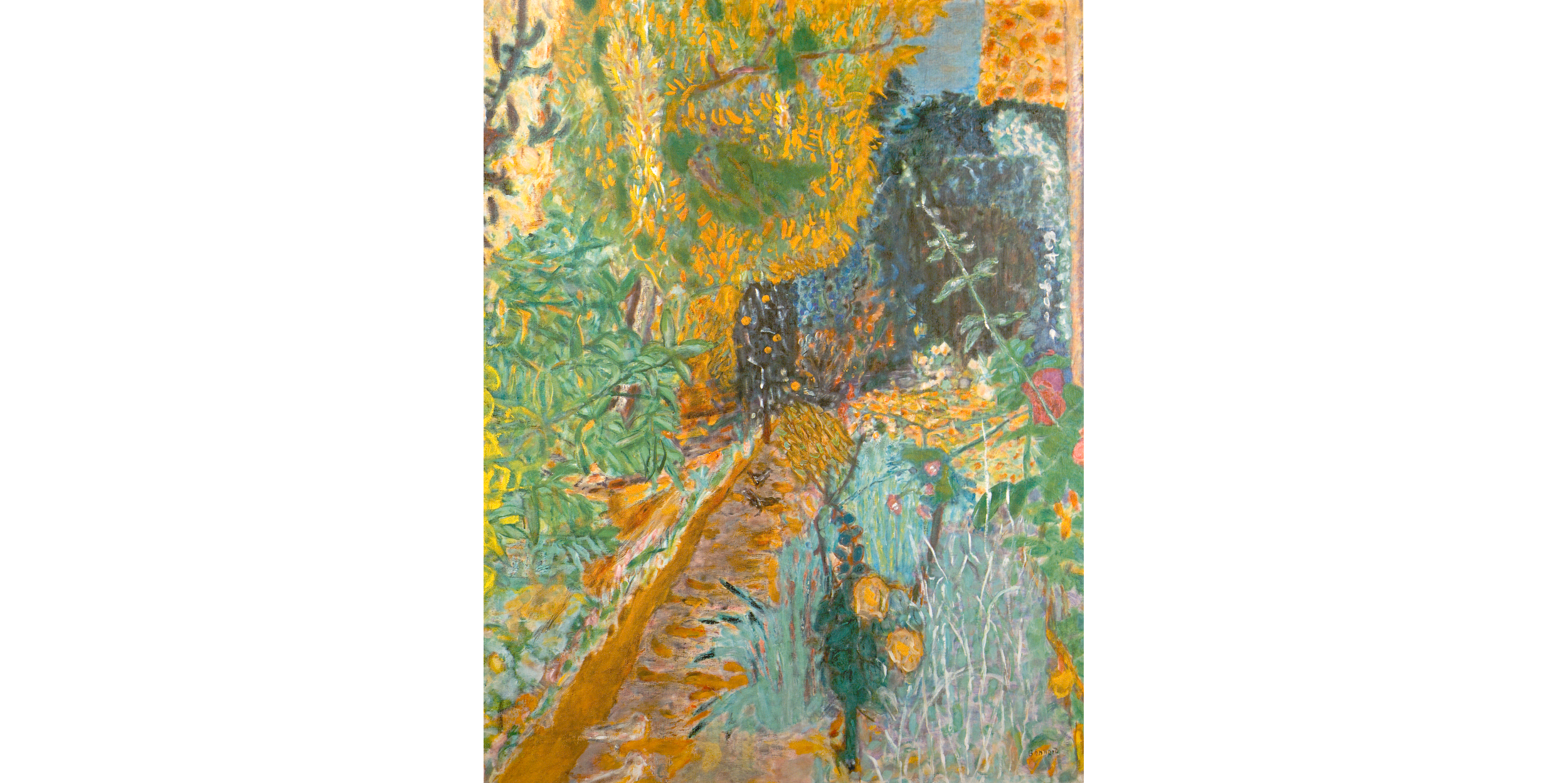

Le Jardin

16 | Pierre Bonnard, Le Jardin, 1935, olio su tela, Paris, Musée d’Art Moderne de la Ville.

Oui, dans une île que l’air charge

De vue et non de visions

Toute fleur s’étalait plus large

Sans que nous en devisions

Telles, immenses, que chacune

Ordinairement se para

D’un lucide contour, lacune,

Qui des jardins la sépara.

Questi versi della Prose pour des Esseintes segnano una frattura rispetto a quelli appena precedenti, sia in virtù del cambio di tempo verbale – dal presente al passato – ma soprattutto per l’uso dell’interiezione “Oui” all’inizio del verso. Com’è stato notato (Marchal 1998, 487), essa ha una valenza immersiva: il poeta conferma il lettore nella sua impressione di star assistendo a una vicenda “al di fuori del dominio abituale” e nel contempo lo installa in prima persona nell’attraversamento di un sentiero immerso nel paesaggio naturale. Ora, se già da qui si percepisce l’estrema vicinanza con quanto accade nel piccolo dipinto a olio Le Jardin [fig. 16], quest’impressione si fortifica e viene allo scoperto quando ci rivolgiamo al commento che Massimo Blanco ha scritto a proposito di queste due quartine:

Se la vue prevale sulle visions si può pensare che la capacità di vedere prevalga sulle focalizzazioni di singoli oggetti. A ciò corrisponde però la crescita spropositata dei fiori, ovvero degli oggetti suscettibili di essere protagonisti, in virtù delle loro accresciute dimensioni, di atti visivi distinti. Si crea così uno squilibrio: ogni fiore richiede un singolo e indipendente atto visivo, ma il soggetto segnala che quella molteplicità è accolta in una generica apertura della vista (Blanco 2016).

Anche di fronte a Le Jardin, mi sembra, si ha la sensazione che ogni fiore (e lembo pittorico) reclami un’attenzione esclusiva; eppure, come nella quartina in esame, anche nel quadro questa richiesta incessante di attenzione soccombe di fronte a una “generica apertura della vista”, allo spettacolo allucinatorio d’insieme nutrito dalla “crescita spropositata dei fiori”. Ma soprattutto, anche in Le Jardin la rappresentazione del paesaggio appare come il frutto di “atti visivi distinti”. A proposito di un disegno giovanile di Adolph Menzel, Weg mit kahlem Gebüsch (Sentiero costeggiato da spogli cespugli) 1842-1843) [Fig. 17], Michael Fried scrive:

L’impressione è che sia stato fatto sur le motif, durante una passeggiata in campagna; il sentiero però è solo abbozzato con qualche tratto di matita e qualche sbavatura, mentre i rami apparentemente secchi sono suggeriti da segni rapidi e frastagliati che enfatizzano il senso di ispida vitalità che emanano i cespugli vicini (sentiamo vagamente che ci troviamo all’inizio della primavera). Sulla sinistra una collina si inarca a media distanza; vediamo anche cinque alberi schizzati, o già di lì. […] Nell’arte di Menzel, mi sembra, una figura ricorrente della relazione incarnata (embodied) e mobile del soggetto con il mondo è proprio quella del sentiero o della strada, rappresentata non a distanza ma da un punto d’osservazione estremamente ravvicinato, come dal punto di vista di qualcuno che la stia percorrendo a piedi, o piuttosto che si sia fermato a metà strada, non così a lungo da registrare una scena pittoresca ma abbastanza da poter evocare una situazione particolare, che per definizione include la presenza fisica dell’artista […]. Pur con tutta la sua modestia, Sentiero costeggiato da spogli cespugli è inoltre rappresentativo nel suo alludere a una certa tensione tra la preoccupazione dell’artista di rendere il sentiero stesso e il suo desiderio di soffermarsi sui cespugli ai suoi lati, soprattutto quelli in primo piano sulla destra, che sembra abbiano catturato la sua piena attenzione appena cominciato il disegno, generando così i tratti più scuri ed energici di matita, e spostando al contempo il focus dinamico della composizione verso i margini. Ma ovviamente la competizione tra i motivi è in se stessa espressiva della situazione motoria dell’artista che si è fermato a disegnare e che ha ceduto al contempo al richiamo degli elementi che lo attiravano dai lati” (Fried 2002, traduzione di chi scrive).

17 | Adolph Menzel, Weg mit kahlem Gebüsch, 1842-1843, penna su carta, Berlin, Kupferstichkabinett.

Ho scelto di riportare la citazione per intero perché tutti i passaggi assumono un’importanza cruciale in relazione a Le Jardin, soprattutto per quanto riguarda il rapporto che il quadro instaura con lo stralcio di poesia che stiamo analizzando. A ben vedere è proprio la “presenza fisica dell’artista” a costituire l’elemento cruciale dell’analisi di Fried (e di entrambe le proménades), il quale attinge a piene mani da Merleau-Ponty: se il processo della visione non può ridursi a un oggettivo incameramento del visibile ma comprende anche un’esperienza cieca dell’invisibile, ovvero una palpazione tattile degli oggetti attraverso l’occhio, allora quest’ultimo non è solo un organo per la vista ma un “occhio-carne” (Merleau-Ponty [1964] 1994), e di questa dimensione mobile, multisensoriale, rapace dell’atto percettivo, la pittura figurativa dopo Cézanne non può non tenere conto. Superato il percettualismo impressionista infatti, Il pittore di Aix era stato il primo ad informare davvero il gesto pittorico sulla traccia di ciò che sentiva – la parola sensazione torna ossessivamente sia negli scritti di Cézanne che in quelli Bonnard –, e su questa consapevolezza aveva edificato il suo rifiuto sistematico della prospettiva geometrica di derivazione quattrocentesca, capace solo di “coagulare una serie di visioni monoculari”, e l’aveva sostituita con un modello di trasposizione proteiforme che gli permettesse di trasmettere “il linguaggio indiretto e le voci del Silenzio” (Merleau-Ponty [1946] 1962). Attraverso i nostri movimenti corporei e oculari, diceva Merleau-Ponty, il paesaggio “vede”.