L’onirica facies del dio

Recensione del film Métamorphoses di Christophe Honoré

Elena Nonveiller

English abstract

In nova fert animus mutatas dicere formas

corpora: di, coeptis (nam vos mutastis et illas)

adspirate meis primaque ab origine mundi

ad mea perpetuum deducite tempora carmen

(Ov. Met. I, 1-4)

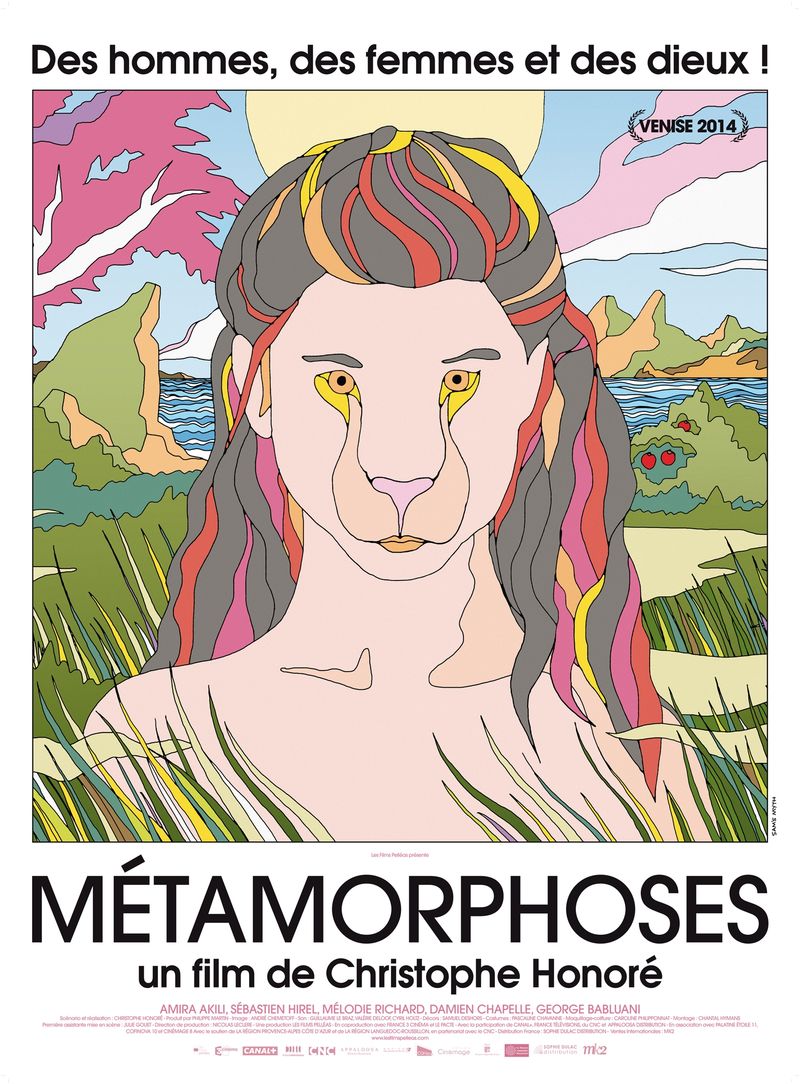

Questa pellicola immaginifica, surreale e bizzarra, liberamente ispirata alle Metamorfosi ovidiane, di cui vengono narrati alcuni episodi mitologici, contestualizzati talora in loci amoeni dall’aria vagamente mediterranea, talaltra in non-luoghi urbani di odierne periferie francesi, è stata presentata recentemente alla LXXI Mostra internazionale del cinema di Venezia nelle Giornate degli autori (Venice Days), destando in critica e pubblico reazioni alquanto contrastanti. Il film, diretto da Christophe Honoré, è recentemente uscito anche nelle sale francesi (>guarda il trailer).

Il film si apre con la scena straniante in cui un Atteone-cacciatore, armato di fucile e gilet fluorescente, si trova in un boschetto a spiare incautamente un’Artemide transessuale mentre, nuda, si sta lavando; scoperto e messo in fuga da quest’ultima, viene per punizione trasformato in cervo e ucciso a colpi di fucile, piuttosto che sbranato dai suoi stessi cani, come narra Ovidio. La figura del transessuale sembra alludere all’androginia primigenia dell’essere divino originario, in cui permangono ancora fusi in una perfetta coincidentia oppositorum sia il maschile che il femminile, consentendo un incessante passaggio da un genere all’altro.

Motivo che ricorda la vicenda dell’indovino Tiresia, il quale, avendo provato sia l’esperienza di essere uomo che quella di essere donna sarebbe stato poi nominato da Zeus ed Era a giudice di una loro disputa sul tema se la donna o l’uomo provasse più piacere durante l’atto sessuale. Tiresia avrebbe risposto l’uomo, muovendo così l’ira di Era (Ov. Met. III, 316-338; Brisson 1976).

Il motivo del cambiamento di sesso che esemplifica il labile confine e l’intercambiabilità tra genere maschile e femminile, è sviluppato ulteriormente nel film, nell’episodio che riprende il mito di Salmacide ed Ermafrodito (Ov. Met. VI, 361-7), in cui un aggressivo e robusto personaggio femminile avvolge la sua vittima maschile come un polipo e trattiene la preda con i suoi tentacoli, provocando la mescolanza dei due corpi.

Successivamente appare la giovane Europa, liceale appena uscita da scuola, attesa nel parcheggio da un giovane Giove, il quale, sul suo rosso camion-toro, la seduce, unendosi a lei nel contiguo parco.

Così viene rielaborato da Honoré il mito ovidiano secondo cui Giove, scaltro manipolatore di uomini e dèi, innamoratosi di una bellissima fanciulla di nome Europa, escogita un piano per rapirla. Dopo aver chiamato Mercurio ed avergli ordinato di far scendere i buoi di Agenore (padre di Europa) verso la spiaggia, dove la fanciulla era solita recarsi con le sue compagne, Giove si trasforma in un candido toro. Europa conquistata dalla bellezza e dalla mansuetudine dell’animale gli si siede sul dorso. Subito il toro si alza ed inizia a correre velocemente verso il mare (Ov. Met. II, 833-875).

Poco dopo ritroviamo il fedifrago Giove, sempre in bilico tra maestà regale e libidine, amoreggiare nuovamente en plein air con Io, una ragazza nella quale si è imbattuto, riuscendo astutamente a non farsi sorprendere dalla moglie Giunone, giunta per caso in auto, mediante la trasmutazione istantanea dell’ingenua e sconosciuta amante in giovenca. La dea, tuttavia, gelosa della rivale, vuole comunque ottenere l’animale in dono. Giove, per fugare ogni sospetto di tradimento, acconsente a tale richiesta e Giunone pone la fanciulla sotto la sorveglianza di Argo, il mostruoso pastore dai cento occhi, spaventosamente sparsi su tutto il corpo – non solo sulla testa, come narra Ovidio (Ov. Met. I, 668-688) – grazie ai quali riusciva a non dormire mai, chiudendone solo due per volta.

Dispiaciuto per la triste sorte che aveva causato alla fanciulla, Giove incarica suo figlio Mercurio di liberarla. Il messaggero divino, per riuscire ad avvicinarsi ad Argo, si camuffa da pastore, liberandosi dell’elmo e delle ali, tenendo con sé solo la verga e la siringa, da cui fa risuonare una dolce melodia. Argo, affascinato dal suono, invita il dio a sedersi accanto a lui; Mercurio allora gli narra il mito di Pan e Siringa per addormentarlo. Quando finalmente riesce a far sì che tutti i cento occhi del guardiano si assopiscano, prende la spada e gli mozza la testa, riuscendo così a liberare Io.

L’episodio è intessuto da argute allusioni al genere bucolico, tra cui la metamorfosi di Siringa (ad opera delle Naiadi per salvarla da Pan: Ov. Met. I, 689-712), solo accennata cinematograficamente da un fascio di canne mosse dal vento, la quale commemora l’invenzione dello strumento musicale caratterizzante la poesia bucolica (la zampogna suonata dai pastori dell’Arcadia). I personaggi principali rappresentano in certa misura degli attori: Mercurio nel ruolo di un dio en travesti, Argo di uno stravagante mostro assegnato alla guardia di una mucca artificiale. Vi si potrebbe scorgere forse un intento parodistico sul carattere artificiale della tradizione bucolica greco-romana, caratterizzata da poeti-pastori e personaggi ‘in maschera’ dietro cui si intravedono altre realtà, in un’alternanza sofisticata tra natura e artificio.

La scena successiva, che conclude l’episodio, vede Giunone, dispiaciuta per la triste sorte capitata al pastore, raccogliere gli occhi dalla testa di Argo per ornare le piume del pavone, suo animale sacro (Ov. Met. I, 713-723): essa è resa cinematograficamente in maniera assai immaginifica, mediante un lancio di biglie di vetro che prodigiosamente e armoniosamente si incastonano nella coda dell’uccello come gemme preziose.

La sceneggiatura è strutturata sul susseguirsi di episodi mitologici metamorfici che gli dèi raccontano ai mortali o si raccontano gli uni gli altri, ed è pervasa dal piacere della narrazione, nel continuo proliferare di storie attraverso moduli spesso variati, che cercano di riprodurre quelli ovidiani, come il racconto a cornice o a incastri successivi, a ‘scatole cinesi’, del racconto nel racconto. Malgrado il moltiplicarsi di personaggi e voci narranti nel fluire delle trasformazioni, la protagonista resta la timida Europa, che, in fuga da casa, ora assiste tacitamente alle vicende mitiche, ora ne è partecipe. La timida ragazza, attraverso l’esperienza mimetica e l’esperienza vissuta in prima persona, sotto la guida di Giove, compie una sorta di iniziazione, di rito di passaggio dalla pubertà all’età adulta: processo conoscitivo in cui la vista svolge un ruolo fondamentale, dal momento che, come ci ricorda Aristotele, “coloro che contemplano le immagini imparano (manthànein) e ragionano (sylloghìzesthai) su ogni cosa” (Arist. Met. 982b-983a). Invano il fratello minore tenta di ricondurla alla casa paterna, luogo di conflitti insanabili e profondo disagio psicologico.

Le avventure della protagonista, accompagnata da Giove, si susseguono poi nell’incontro con Filèmone e Bauci, i due indigenti anziani sposi che offrono ai loro giovani ospiti (variante filmica rispetto al mito ovidiano che prevedeva Giove ed Ermes: Ov. Met. VIII, 611-724), la sola oca che possiedono e vengono per questo ricompensati dal re degli dei con una lauta mensa, nonché esauditi nella loro richiesta di poter morire insieme. Zeus li trasforma così in due alberi destinati a sopravvivere in eterno allacciati sul greto di un fiume.

Il processo metamorfico in piante, come in questo caso, o in animali, fonti o altro, trovava nel poema ovidiano giustificazione filosofica nella dottrina pitagorica della metempsicosi, secondo cui le anime, dopo la morte, sarebbero trasmigrate in altri corpi: concezione che rendeva inaccettabile l’uccisione degli animali (sia venatoria che sacrificale) e l’alimentazione carnea. Il principio della metempsicosi rientra in una più ampia concezione della natura in cui “tutto si trasforma, nulla muore. Lo spirito è mobile e vaga da un punto a un altro e ancora a un altro e si insedia in qualunque corpo; passa dalle fiere agli uomini e poi torna da noi alle fiere e non si consuma” (Ovidio, Met., XV, 165-168). Una sorta di vitalismo osmotico che utilizza la metamorfosi per creare un continuum di vita tra gli esseri; una forza vitale dinamica che passa da una forma all'altra, senza mai estinguersi, in un’incessante autoriproduzione polimorfica che si esprime nella spontaneità dell’azione. Un continuo divenire della forma formata in forma formans e viceversa, direbbe Cassirer, a partire dalle riflessioni sulla morfologia goethiana (Cassirer [1930] 1995, 43 ss.), in cui stabilità, sostanza e determinatezza della res extensa non sono mai date una volta per tutte. Proteo, l’inquietante dio marino incaricato di far pascolare banchi di foche e altri animali marini cari a Poseidone, è la personificazione paradigmatica di questo incessante divenire metamorfico, in quanto dotato della facoltà di trasformarsi in qualsiasi forma desiderata (Hom. Od. IV, 349 ss.).

La metamorfosi diviene così uno strumento per esplorare i legami sottili e misteriosi tra percezione sensoriale e psichica della realtà; esplorazione dei rapporti mutevoli tra forma e materia, fra natura e cultura, nonché riflessione sull’artificio e sul potere modellante dell’arte, in quanto metafora del processo creativo stesso.

Il mito del giovane Narciso è trasposto cinematograficamente nella crisi identitaria e comunicativa di un bellissimo adolescente che, insensibile alle avances dei suoi numerosi ammiratori, si isola fino ad arrivare al suicidio. Solo Eco, una ragazza innamoratasi di lui, può ascoltarlo, ma non rispondergli, perché sordomuta. Preso allora dalla disperazione e dalla solitudine si getta dalla finestra di casa, nel tentativo, forse, allucinatorio di sporgersi per poter vedere un’ultima volta nell’aria la propria immagine riflessa. L’antefatto mitico narrato da Ovidio (Ov. Met. III, 339-510), secondo cui i genitori, alla nascita di Narciso, avrebbero interrogato l’indovino Tiresia, il quale avrebbe risposto loro che il bambino sarebbe vissuto fino a tarda età, se non avesse conosciuto se stesso, viene trasposto cinematograficamente, all’inizio dell’episodio mitologico, in un contesto contemporaneo ordinario, in cui una madre si reca con un neonato (Narciso) da un pediatra per informarsi sulla salute del piccolo. Il medico offre alla madre il medesimo enigmatico responso oracolare.

Prodigiose e al contempo ‘naturali’ appaiono le metamorfosi corporee che il regista ha realizzato senza rendere visibili gli stupefacenti effetti speciali offerti dal digitale, mediante una sapiente tecnica di montaggio che induce lo spettatore a riconoscere gli indizi inequivocabili della trasformazione avvenuta (quali, ad esempio, un filo di bava dalla bocca o un arrossamento sul dorso). L’evento meraviglioso e sovrannaturale della metamorfosi è reso in modo così lieve e naïf da apparire poco artificioso, quasi pre-tecnologico.

La poetica beltà emergente dall’arcaicità dei gesti può divenire però repentinamente violenza primigenia, indotta dal terrore di Pan. Corpi che in un mondo precario sono messi in pericolo da improvvisi attacchi di aggressività fisica e carnale, come nella scena in cui un giovane Dioniso, violento e psicopatico, prima rapisce e maltratta le tre figlie di Minia, trasformandole in pipistrelli, poi si sollazza placidamente e orgiasticamente con le sue fidate amiche figlie dei fiori-baccanti sulla riva di un fiume, in cui l’atmosfera rilassata si trasforma all’improvviso in una violenta caccia all’uomo, nel momento in cui le maniache scorgono il bell’Orfeo, su cui non esitano ad avventarsi per smembrarlo, sotto lo sguardo compiacente del dio.

La metamorfosi si manifesta come irruzione dell’alterità, come evento hic et nunc, che non può che essere vissuto e patito. L’evento dissolve le ‘cose’, riconducendole a uno stato indifferenziato, caotico, che annienta i confini tra generi e specie (Diano [1952] 1994, 25). La fluidità del confine fra l’umano e il bestiale evidenzia la vulnerabilità instabile e la precarietà del corpo come identità fisica. Tra i tratti tipici che la specie umana perde nella trasformazione degradante in animale vi sono la posizione eretta, la parola e la capacità di poter rivolgere lo sguardo verso il cielo:

pronaque cum spectent animalia cetera terram,

os homini sublime dedit caelumque uidere

iussit et erectos ad sidera tollere vultus

se gli altri animali contemplano a testa bassa la terra,

la faccia dell’uomo l’ha alzata, gli ha imposto la vista del cielo

perché levasse lo sguardo spingendolo fino alle stelle

(Ov. Met. I, 84-86 [trad. it. di L. Koch])

Il paradosso tragico consiste nel fatto che l’individuo, pur avendo perso l’aspetto umano, lo conserva a livello psichico, dal momento che, secondo la metempsicosi, l’anima, pur trapassando in corpi dalla forma diversa, resta tuttavia sempre uguale a se stessa. La perdita improvvisa e arbitraria della forma e del linguaggio umani determina un totale straniamento spazio-temporale nell’essere trasmutato, gettato in uno stato di indicibile annichilimento. In questo fluire di cambiamenti di forma lo spettatore assiste empaticamente a un continuo processo ambivalente di antropomorfizzazione dell'animale o della pianta, da un lato, e di teriomorfizzazione o ‘vegetalizzazione’ dell’uomo, dall’altro. Il risultato è la configurazione di una costellazione di ambigui personaggi mutanti non-umani, ma altresì non-ferini, che suscitano disorientamento e inquietudine. Il dolore delle donne e degli uomini che patiscono gli eventi metamorfici è aggravato dalla mancanza assoluta di senso; tali eventi non sembrano infatti essere regolati da alcun principio teleologico, ma appaiono totalmente casuali. Vissuti dalle vittime come risultato dell’imperscrutabile volontà divina, sembrano talvolta governati da un principio di involuzione, una sorta di darwinismo al contrario, che conduce progressivamente l’uomo verso un essere più basso, in un processo di degradazione della specie umana a quella animale.

Le trasformazioni dei corpi rivelano però qualcosa sugli dei o sul carattere umano che si nasconde dietro la forma fisica. I mortali sono spesso tratti in inganno dall’apparenza fisica dei corpi, fatto che determina esiti tragici (violenza omicida, stupri, ecc.) o comico-grotteschi. Mostrando il processo attraverso il quale il corpo assume forme aliene, il film, come il poema ovidiano, esprime l’essenza della corporeità, dell’identità che non resta mai immutabile, ma diventa sempre qualcos’altro da sé. Una delle principali funzioni del mito, ci ricorda Roland Barthes, consiste appunto nel deformare, nell’allontanarsi dalla forma (Barthes 1957, 194-196). Quando il senso presenta la forma, la forma distanzia il senso, in un incessante movimento tra significante e significato. Per questo, secondo Hans Blumenberg, il mito non va considerato tanto come terminus ad quem, quanto piuttosto come terminus a quo, come una sorta di movimento, di ‘allontanamento da’, come presa di distanza dall’“assolutismo della realtà” (Blumenberg [1979] 1991, 31). L’assolutismo della realtà è il momento liminale che può essere riconosciuto solo quando viene superato. Il potere soverchiante della realtà si esprime nell’indifferenza del mondo nei confronti dell’esistenza umana, schiacciandola in una dimensione di pura passività o dissolvendola nei grandi cicli naturali.

Il passato del mito è sempre a ridosso del presente e incombe pericolosamente sull’esistenza dell’uomo. Il mito lo presenta come un passato distante e inoffensivo, ma che, proprio perché continuamente attualizzato, diventa più angosciante e pressante, quindi bisognoso di sempre nuove prese di distanza. L’angoscia provocata dall’assolutismo della realtà viene placata tramite la posizione di una “forma della determinazione dell'indeterminato” (Blumenberg [1979] 1991, 42). Il mito è quindi una forma di “oblio del senso della realtà”, in cui la determinatezza e la significatività cui il mito dà forma sono concepite come prese di distanza dall’assolutismo della realtà. Perciò “non c’è altra modalità della memoria del mito se non il lavoro su di esso”; non potendosi appellare ad altre istanze se non a se stesso, il mito può perpetuarsi solo tramite il lavoro della propria modificazione. Ma ciò significa che il mito non può attraversare la storia se non tramite la memoria di sé che si realizza nel processo di elaborazione continua, cercando di dare forma all’evento, come direbbe Carlo Diano.

In questo incessante processo di elaborazione, il cinema rappresenta ancora oggi une delle più grandi macchine mitopoietiche, un gigantesco collettore e trasformatore performante di miti che continuano a riprodursi, moltiplicarsi, mimetizzarsi e trasmettersi.

Riferimenti bibliografici

- Barthes 1957

R. Barthes, Mythologies, Paris 1957. - Blumenberg [1979] 1991

H. Blumenberg, Elaborazione del mito [1979] Bologna 1991. - Brisson 1976

I.Brisson, Le mithe de Tiresias, Leiden 1976. - Cassirer [1930] 1995

E. Cassirer, Form und Technik (1930), in Id., Symbol, Technik, Sprache. Aufsätze aus den Jahren (1927-1933), J. M. Werle, E. W. Orth, J. M. Krois (a cura di), Hamburg 1995. - Diano [1952] 1994

C. Diano, Forma ed evento: principi per una interpretazione del mondo greco, Venezia [1952]1994.

English abstract

Review of the movie Métamorphoses (directed by Christophe Honoré) presented during the Venice Days 2014. Inspired by Ovid’s Metamorphoses.

keywords | Venice International Film Festival; Christophe Honoré; Métamorphoses; Review; Movie; Ovid; France contemporary cinema.

Per citare questo articolo / To cite this article: E. Nonveiller, L’onirica facies del dio. Recensione del film Métamorphoses di Christophe Honoré, “La Rivista di Engramma” n. 120, ottobre 2014, pp. 108-115 | PDF di questo articolo