“Pictor classicus sum”: il ritorno e l’enigma

La prima testimonianza del termine ‘metafisica’ nell‘incontro a Parigi tra Giorgio de Chirico e Dimitri Pikionis

Monica Centanni

Una testimonianza importante, ricavata dal testo autobiografico Autobiografikà Simiòmata di Dimitris Pikionis, registra che già nel 1912 a Parigi, parlando in greco con l’amico futuro architetto, Giorgio de Chirico si riferiva alla propria pittura chiamandola ‘metafisica’.

Il termine ricomparirà nel cartiglio dell’Autoritratto del 1919 – QUID AMABO NISI QUOD RERUM METAPHYSICA EST? – in sostituzione della parola “AENIGMA” che compariva nel motto dell’Autoritratto metafisico del 1911.

Quello che sarebbe stato il costruttore della salita dell’acropoli di Atene (l’inventore di quella prospettiva liberata, di quel nuovo sguardo, attraverso il quale tutti noi conosciamo il più importante monumento della grecità classica) così scrive del suo incontro con de Chirico, che era stato suo compagno di studi nel 1904, quando Pikionis frequentava il Politecnico di Atene e de Chirico la “Scuola di Belle Arti” situata di fronte al Politecnico. Già di quegli anni poco più che adolescenziali (Pikionis aveva diciasette anni, de Chirico sedici), Pikionis ricorda:

Con de Chirico ebbi fin da allora un legame strettissimo: passavamo insieme lunghe ore sotto i portici del Politecnico parlando di pittura e dei nostri progetti futuri.

Ma l’incontro importante fra i due artisti avviene per caso, otto anni dopo a Parigi:

Si avvicinava il tempo del ritorno [inizio del 1912] e l’ultimo mese del mio soggiorno a Parigi capitò un fatto che ebbe per me una grande importanza. [...] Viaggiavo in autobus da Place de la Concorde al mio albergo, nel Quartiere Latino – era il mese precedente al mio ritorno in Grecia – quando una persona salì e si sedette proprio di fronte a me: era Giorgio de Chirico. Ci salutammo calorosamente e subito lui cominciò a parlarmi dell’importanza che dava a incontri di questo tipo: un’importanza di senso metafisico, identica a quella che gli antichi davano ai presagi. Mi parlò di Böcklin, dicendo che egli era – come aveva detto anche Nietzsche – il solo pittore metafisico. Gli replicai che le idee cosmo-teoretiche riferite all’arte hanno un’importanza primaria, ma che altrettanta importanza ha la valida espressione simbolica di tali ideali, nella lingua propriamente artistica. Nel prosieguo della discussione mi disse che un giorno d’autunno, sotto un cielo limpido – “limpido” (in italiano nel testo: n.d.t.) fu la parola che lui usò – mentre ascoltava il mormorio delle fontane, da un antiquario scoprì il libro di Nietzsche in cui c’era la teoria dell’Eterno Ritorno. Poi nelle opere di Eraclito trovò una conferma di quella enigmatica teoria cosmologica. Mi invitò a casa sua. Ero il primo artista a Parigi a cui egli mostrasse i prodotti di quella teoria metafisica, che aveva formulato dentro di sé e che ispirava i suoi lavori.

C’era un suo autoritratto, eseguito con una tecnica che universalmente e immediatamente si riconosce essere la sola adatta all’espressione di quegli ideali. Era di una tale semplicità, di una tale misura e la sua elevatezza era al di là di ogni elemento effimero, tesa verso l’eterno: stava di fronte a un’apertura che lasciava intravedere un cielo limpido, freddo, verdeazzurro, e l’artista era ritratto vestito di nero, con lo sguardo profondamente immerso nelle sue visioni. In basso c’erano scritte queste parole: QUID AMABO NISI QUOD AENIGMA EST?

Anche nelle altre opere, la linea sottile che separa la luce dall’ombra, sul terreno inumidito dalla pioggia, costituiva il limite del mistero. Su un edificio un orologio indicava l’ora; sempre, comunque quel cielo limpido d’autunno. In un’altra opera la vela di una nave che si intravede indica il segreto della partenza e dell’esilio. Enigmi profondi delle partenze e dei ritorni, velati dalla pesante ombra del destino che su di essi incombe… Enigmi gli archi di quei portici… enigma la statua di Ariadne su cui cade la luce dell’autunno [...] Il latino è la lingua che può esprimere meglio tutti questi misteri’ — mi diceva. “E così pure l’architettura romana. Roma è il luogo di questi misteri...”. Pochi giorni dopo ricevetti una sua lettera, in greco, che cominciava così: “Egregio amico, sento la necessità di vederti e di parlare con te, perché accade qualcosa di nuovo nella mia vita...”.

Non c’è spazio, qui, per riferire le mie reazioni alla sua lettera. Ci incontrammo molte volte e passammo insieme molte ore a discutere della luce metafisica che gettava sull’esistenza la teoria di de Chirico. Rimandai per un bel po’ la mia partenza. L’ultima sera cenai insieme all’artista e a sua madre. La mia realtà mi sembrava insignificante e volgare alla luce rivelatrice della sua somma teoria. Alla fine scoccò anche per noi l’ora enigmatica della separazione. Il giorno dopo partii per la Grecia.

Vale la pena di leggere in greco due passaggi:

ἤμουν ὁ πρῶτος καλλιτέχνης στὸ Παρίσι ποὺ τοῦ ᾽δειχνε τὰ ἀπὸ τὴ μεταφυσικὴ τούτη θεώρηση, ποὺ εἶχε μέσα του καταρτίσει ἐμπνεόμενα ἔργα του.

Ero il primo artista a Parigi a cui egli mostrasse i prodotti di quella teoria metafisica, che aveva formulato dentro di sé e che ispirava i suoi lavori.

γιὰ τὸ μεταφυσικὸ φῶς πού ᾽ριχνε ἀπάνω στὴ ζωὴ ἡ θεωρία τούτη ποὺ ἐκόμιζε G. de Chirico.

Passammo molte ore a discutere della luce metafisica che gettava sull’esistenza la teoria di de Chirico.

De Chirico ricambierà Pikionis ricordandolo in una pagina autobiografica come una delle persone più intelligenti e sapienti che avesse mai conosciuto. L’incontro avviene nel segno di Hermes e dell’enigma. La parola enigma compare nel motto che compie il senso dell’autoritratto dell’artista: compare come oggetto dell’amore della ‘filosofia’ del pittore, ma anche nella formulazione interrogativa del motto. L’enigma è domanda a cui non esiste risposta: se non la rovinosa soluzione ‘logica’ di Edipo. L’enigma, la parola chiusa eraclitea che non si lascia distendere.

La prima testimonianza su de Chirico e il suo eros metafisico è dunque una testimonianza ‘greca’ scritta in greco. Ma non ci si lasci incantare dagli espedienti di Hermes, che dice la verità ma imbrogliando le carte. De Chirico, greco come Pikionis, impara la Grecia da lontano. Dalla dimensione dell’esilio: la sola dimensione che – secondo Eraclito – garantisca ‘ristoro’ e sospensione.

La sola dimensione in cui sia possibile recuperare quello sguardo da lontano, che permetterà a de Chirico di inventare una nuova classicità, è la dimensione del nóstos: non la nostalgia (che porterà il tardo Odisseo dechirichiano del 1968 ad arenarsi con la sua barchetta nella miseria borghese di una stanza, tra i relitti dei ricordi), ma poetica del nostos, un sentimento che si impara in Occidente, lontano dalla consuetudine con la classicità ellenica.

Solo la perdita, l’abbandono, la mancanza di consuetudine, l’oblio, permette di riattivare il meccanismo della memoria. De Chirico inventa, molto prima dell’uso politico della simbologia etrusca e romana, una “Roma misterica”. Così come impara, lontano dalla piccola Grecia di fine Ottocento incrostata di neoclassicismo, re-impara il Greco antico dalle statue ellenistiche dei Musei Vaticani, dai monumenti rinascimentali italiani. La riconquista dell’idea di classico è frutto di una tensione di riconquista che sfonda l’orizzonte di un paese e dei suoi monumenti, massacrati da più di quattro secoli di ‘barbarie’. De Chirico impara il greco a Monaco, prima, dove scopre la Grecia di Nietzsche e di Böcklin: a Parigi, poi, dove lavora intorno all’idea di uno sfondamento dei limiti della phýsis in ciò che ‘va oltre’ la phýsis. Lo re-imparerà poi a Firenze, ancora a Parigi, e nella ‘magica’ Ferrara.

Nella testimonianza che abbiamo letto troviamo una motivazione misterica dell’uso del latino nel motto: questa testimonianza ci permette di scartare rispetto all’idea di una continuità di tradizione, che senza dubbio esiste e che affonda le sue radici nella tradizione rinascimentale, soprattutto nordica del ritratto, e nella fattispecie nell’opera di Böcklin. Giorgio de Chirico compie un’operazione semanticamente più connotata, nel senso di una tradizione quasi dimenticata nella storia della pittura: il genere dell’impresa.

Il motto non è semplice aggiunta (o didascalia) alla ‘figura’ ma, come sostengono con forza i grandi emblematisti del tardo rinascimento, costituisce un tutt’uno inscindibile con la figura. In una delle ultime opere della grande e dimenticata tradizione emblematistica post-rinascimentale, il Mondo simbolico, l’Abate Luigi Piccinelli riprende la definizione secondo cui la figura è come il corpo dell’impresa e il motto è la sua anima. Che parole e immagini non possono essere disgiunte l’una dall’altra, senza perdere il senso autentico dell’emblema. E ancora: che la figura da sola è ‘geroglifico’ che va decrittato e mai perfettamente tradotto in espressione logica. La figura accompagnata dal motto è invece ‘impresa’, ovvero espressione articolata di un symbolon che ricongiunge la parola all’immagine e che, solo nella ricongiunzione, dà un senso compiuto.

De Chirico stesso, nella testimonianza di Pikionis, sottolinea l’importanza criptica del motto, che riabilita l’autoritratto convertendolo in una vera e propria ‘impresa’. Enigma – quel complemento oggetto della passione erotico-filosofica che spinge l’artista a ‘fare’, a essere grecamente poietés – nella riformulazione del motto del 1920 verrà tradotto con la parola ‘metafisica’ ET QUID AMABO NISI QUOD RERUM METAPHYSICA EST?

Il termine ‘metafisica’, come attributo della pittura nasce quindi nel 1912, a Parigi, in una conversazione in greco e tra greci: questo spiega la nettezza della definizione e la sua distanza da ogni incrostazione del lessico filofosico occidentale. Il termine ‘metafisica’ in greco ha e aveva uno spettro semantico più disteso e una facilità di impiego più diretta e più comune: nel definire metaphisyké la sua teoria e la sua pratica pittorica, de Chirico introduce uno slittamento metaforico più immediato, rispetto all’importanza dell’introduzione del vocabolo ‘metaphysique’ o ‘metafisica’ nel lessico della teoria pittorica internazionale. Nell’altrove parigino del ’12, parlando in greco con un altro greco, la nuova teoria viene aggettivata con il termine metaphisyké per segnalare che quella pittura sfonda l’orizzonte naturalistico, in tensione verso un livello di percezione ulteriore. È la scoperta di una nuova dimensione della pittura.

Ma quando il termine ‘metafisica’ nel 1919 verrà definitivamente e perentoriamente proposto e reso pubblico con il testo di Carrà, l’orizzonte sarà completamente diverso. Il trauma della prima guerra mondiale, la distruzione dell’ordine sociale e antropologico del mondo conosciuto: un’epoché, una sospensione del tempo e una perdita delle coordinate note in cui, con tutte le derive possibili di innovazione, era comunque possibile tracciare anche artisticamente una via, trovare un metodo. Ma è una ferita che provoca lacerazioni esistenziali profondissime.

Giorgio De Chirico, presentatosi nel 1915 con il fratello Andrea (Alberto Savinio) per arruolarsi, giocherà in quell’esperienza la sua incerta stabilità psichica. Nel 1918 lo ritroviamo a Ferrara, in un Ospedale militare per malattie nervose, assieme a Carrà, di cui diverrà grande amico: in quell’anno verrà coniato ufficialmente, con la pubblicazione del testo di Carrà Pittura metafisica, il termine ‘metafisica’ (titolo rivendicato subito da de Chirico in Noi metafisici). La metafisica dunque è il nuovo nome dell’enigma: quello spazio in cui, per ricorrere a parole eraclitee che de Chirico mostra di conoscere, “la passione, ciò che vuole lo compra a prezzo di psýche” (22 DK A 116). La forma espressiva, logica o icastica, ha questo prezzo: anima.

Metafisica, in questo senso etimologicamente ‘enigmatico’, è tutt’altro dalla speculazione teoretica. È invece la dimensione in cui secondo Eraclito “la natura ama nascondersi”. In questo senso il mistero dell’opera d’arte (scrive sempre de Chirico) sta “nella comunione ermetica tra il divino e l’umano, tra la realtà logica e le apparenze metafisiche inesplicabili”. È la dote di senso che de Chirico, come i grandissimi pensatori del Novecento (a cominciare dall’amato e compulsato Nietzsche) ricava dalla malattia mentale: “malattia sacra”, sempre secondo Eraclito, che può insegnare “la via diritta e quella sinuosa” (22 DK B 59: ὁδὸς εὐθεῖα καὶ σκολιὴ).

Metafisica è la restituzione di un tempo: l’operazione che sottrae la visione pittorica al tempus continuum della pittura storica, all’astrattezza del simbolismo: ma riconduce figure-paesaggi-sfondi nel ‘tempo assoluto’, la collana di attimi senza determinazione cronologica del tempo aoristo. Metafisica è la creazione di uno spazio: quella “profondità abitata” (di cui parla de Chirico in un articolo su “Valori Plastici” del 1919) che nietszcheanamente, nella lucentezza e trasparenza apparentemente innocente, tutta data, della superficie, restituisce il “senso dello sconosciuto che si trova nel fondo”. De Chirico insiste sulla sua ferita, una ferita inflitta da un evento epocale, che diventa un segno importante, una cicatrice esistenziale: e così traduce la potenza oscura dei suoi demoni nella scoperta di una nuova classicità, marchiata dal segno di Dioniso-Ade.

Ecco che, in questo senso, il “ritorno all’ordine” – il principio che sta come un asse portante, nel cuore del problema del ritorno alla tradizione classica del Novecento – per de Chirico ha una declinazione tutta particolare. Ritornare all’ordine, in odio all’algido formalismo neoclassicistico e in netta opposizione alla sterile compostezza delle Accademie, significa recuperare i segni-guida, i valori, i principi di una classicità che non ha niente a che vedere con i templi imbiancati winkelmanniani. Una classicità di cui possiamo trovare i termini-chiave nelle pagine dello stesso de Chirico, laddove vengono reintrodotte parole e concetti greci: di gloria, di tragedia, di mestiere e di tecnica, di forma, di demoni. “La mia vita deve essere fama per poter ottenere onore”, dice de Chirico traducendo l’eracliteo:

Una sola cosa, in luogo di tutte le altre scelgono gli áristoi: la gloria che sempre fluisce tra i mortali (22 DK Β 29: αἱρεῦνται γὰρ ἓν ἀντὶ ἁπάντων οἱ ἄριστοι, κλέος ἀέναον θνητῶν).

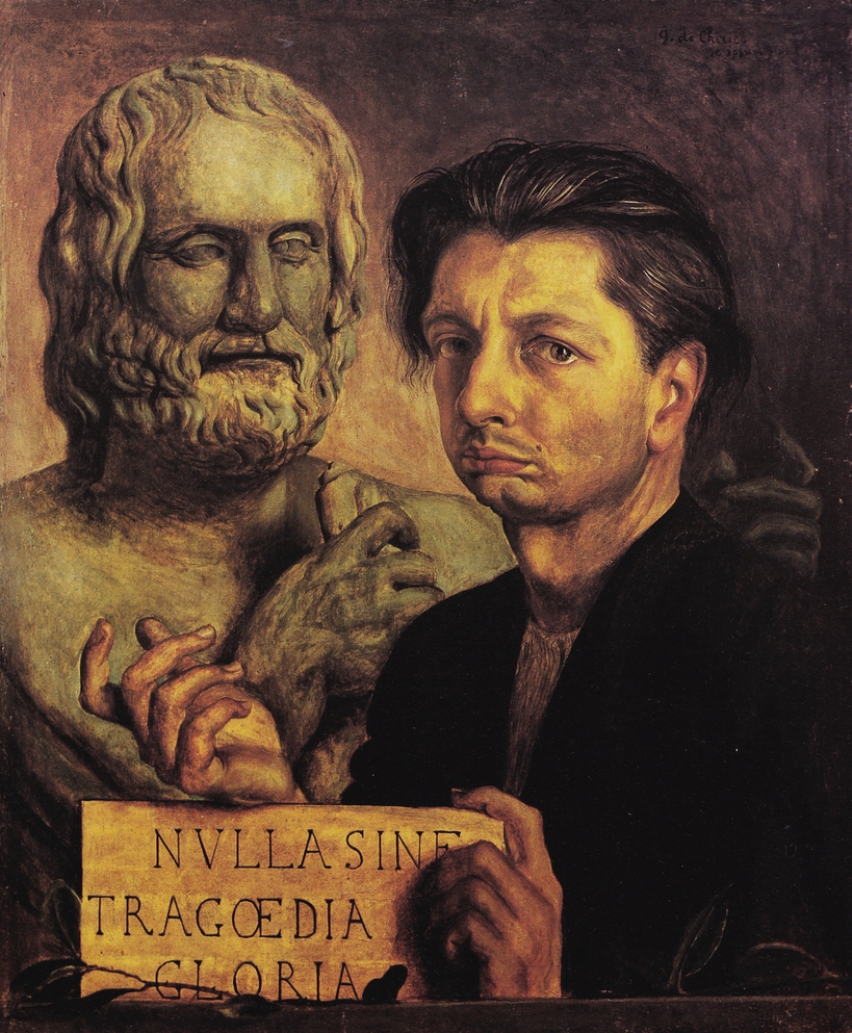

Solo la gloria garantisce la consistenza e il valore dell’opera dell’artista, grazie alla persistenza nella tradizione culturale: fra i mortali. Non gloria aeterna, ma perennis, ma kléos tutto mondano: è questo che grecamente de Chirico si augura. Ma la gloria non è possibile “sine tragoedia”: nell’autoritratto con il busto di Euripide, un busto filologicamente staccato dal corpo incongruo con cui la statua ellenistica è assemblata ai Musei Vaticani.

De Chirico rilancia l’idea di un linguaggio espressivo che evita i toni facili e accattivanti della narrazione, ma sceglie il lógos profondo della tragedia, inattingibile se non per via eracliteo-antinomica (Savinio: “Euripide – e non Eschilo o Sofocle – come espressione mnemonica, intellettuale, ironica, del tragico della vita”). A questa dimensione si accede per via misterico-onirica e non solo per la strada maestra della didascalia espressiva. Ma, ciononostante, grecamente è necessario il ‘mestiere’. Ritornare al mestiere è tornare allo studio delle linee e delle forme, dei materiali (studio a cui de Chirico si applica con pazienza e attenzione tecnica, fino a farne oggetto di un saggio): per tornare a essere ‘technites’ maestro della téchne in senso proprio. Anche l’arte ha bisogno di quella cura, di quella pazienza: lavoro continuo, severità, rigore, disciplina ed esercizio di quell’attenzione “da orafi” di cui parlava Nietzsche a proposito della filologia.

Il ritorno alla tecnica, al mestiere, garantisce il contatto materico dell’artista con i materiali elementari del suo “fare poetico”: “Il brivido sacro dell’artista che tocca una pietra o un frammento di legno, che lo raffina, lo palpa, lo accarezza con il sentimento sacro che un dio vi abita” (pare di sentire Pikionis in “topografia estetica”: riscoprire la terra greca posandovi il piede come su un bassorilievo).

Esaltazione del disegno contro il colore, evocazione poetica e iconica del significato: in base a questo, proprio nel testo “Il ritorno al mestiere” de Chirico potrà affermare orgogliosamente:

Per conto mio sono tranquillo e mi fregio di tre parole che voglio siano il suggello della mia opera: PICTOR CLASSICUS SUM.

Ma la classicità di de Chirico è tutto fuorché ripetizione dei modelli già dati (per quanto de Chirico, per tutta la sua vita copi modelli e anche se stesso per esercizio). Quest’idea del classico è l’idea di una libertà di tradere-tramandare, ma anche tradire le forme in una nuova composizione (tutto ciò che non potrà condividere Roberto Longhi). Tradizione non di forme, dunque, ma di memoria di forme. De Chirico riconosce nelle figure la traccia mnestica di una tradizione continua che dall’antico fa ponte, direttamente, con la sponda moderna: la traccia è il profilo della figura, il disegno. È dunque, grecamente, eidolon più che eidos, spettro più che forma. Ancora una volta spettri metafisici, forme spettrali che presuppongono un secondo livello di visione, che va dietro, a scoprire il velo ‘naturale’ delle cose:

Un piede di Botticelli non è il profilo di un piede come lo possiamo vedere nella natura: è lo spettro di un piede, la parte demoniaca di quell’arto che l’artista classico ci rivela[...] Diremmo quasi che ogni aspetto della natura ingannevolmente cangiante o passeggero possiede riguardo al mondo delle cose eterne il suo particolare segno o simbolo; ed è appunto tale segno o simbolo o perlomeno parte di esso che l’artista classico scopre (in “Valori plastici” 1919).

L’opera d’arte come una forma di rivelazione dell’enigma originario. Mestiere dell’artista è tracciare la linea, il profilo: quello che i Greci chiamano appunto eidolon: spettro materico che resiste alla morte del sôma. Così la figura, il nudo è ridotto essenzialmente a massa e profilo; il corpo al suo scheletro – o doppio simbolico – il manichino.

Spettri, dunque, demoni: queste sono le figure della classicità dechirichiana: èidola-dàimones non divinità olimpiche. Il rapporto tra antico e moderno diventa – come è stato notato – un valore eversivo e il classico non è mai la forma data ma il repertorio che si presta a infinite reinterpretazioni. Mai simbolicamente esausto. E anche le Muse non sono rassicuranti, ma inquietanti: poste sullo sfondo del castello di Ferrara, “il castello di mastice rosso”, “città metafisica, città fatale” in cui si compie la parabola del compimento e dell’accettazione della malattia mentale come fonte di creazione artistica.

Classico sarà anche il recupero, tutto ‘iconologico’ di quella cura del significato, andato perduto in secoli di estetica moralizzata, decorativista o purovisibilista: negli stessi anni in cui de Chirico traduce la sua pittura in metafisica, un pensatore aveva cercato di costruire una nuova estetica, una nuova scienza, su quegli stessi testi – Nietzsche, Burckhardt – che nutrono e guidano l’esperienza teorica di de Chirico. Aby Warburg, il teorico del “demone della memoria”, il fondatore della panoptica “scienza senza nome”, che nel 1901 aveva scritto il più bell’epitafio ‘iconologico’ proprio sui funerali di Böcklin a Firenze (evocando le macchine fotografiche come “Ciclopi”).

Per quelle catene di coincidenze ermetiche che de Chirico amava sottolineare, noteremo che nel 1901 Warburg scrive la sua prima ‘nota iconologica’ sul contemporaneo a proposito della bara lignea di Böcklin, l’artista più amato da de Chirico, “di cui la terra vuole riappropriarsi”; poi nel 1912, quando de Chirico a Parigi mostra a Dimitris Pikionis l’autoritratto con il motto sull’enigma, a Roma Warburg presenta il suo fondamentale e rivoluzionario studio sugli affreschi di Palazzo Schifanoia a Ferrara. E nel 1917/8, quando Giorgio de Chirico è nell’ospedale per le malattie nervose di Ferrara e, in quel contesto, fa precipitare il suo pensiero sulla “città metafisica”, Aby Warburg, ferito dal trauma di quegli anni sconvolgenti, è anch’esso rinchiuso in una casa di cura psichiatrica, a Kreuzlingen, da cui tornerà – redux – ovvero con le cicatrici del trionfatore, portando con sé le spoglie del demone della Memoria e il progetto del summum opus di Mnemosyne.

Riferimenti bibliografici su Giorgio de Chirico e l’idea di Classico

- Paolo Baldacci, L’idea del classico in de Chirico, in L’idea del classico 1916-1932. Temi classici nell’arte italiana degli anni Venti, Milano 1992.

- Paolo Baldacci, Giorgio de Chirico 1888-1916, la metafisica, Milano 1997.

- Luca Massimo Barbero, Alberto Savinio, pittore di teatro, 1991.

- Maurizio Calvesi, L’universo nella stanza, in Giorgio de Chirico. Pictor Optimus, Roma 1993.

- Luigi Cavallo, Classicità, classicismi. Una traccia fra pittori, critici, riviste, in L’idea del classico 1916-1932. Temi classici nell’arte italiana degli anni Venti, Milano 1992.

- Giovanni dalla Chiesa, La metafisica della pittura e il divenire pittorico, in Giorgio de Chirico. Pictor Optimus, Roma 1993.

- Jole de Sanna, Analisi della forma. Teoria, in Metafisica del Mediterraneo, Milano 1988.

- Massimo Fagiolo dell’Arco, L’opera completa di de Chirico 1908-1924, Torino 1985.

- Alberto Ferlenga, Dimitris Pikionis, Milano 1998.

- Paolo Fossati, Valori Plastici 1918-1922, Torino 1981.

- Paolo Fossati, La pittura metafisica, Torino 1988.

- N. Himmelmann, Utopia del passato, archeologia e cultura moderna, Roma 1981.

- Hans Holenweg, Arnold Böcklin: la passione per il mondo greco-antico ed i mezzi adottati per rappresentarlo, in Dei ed eroi. Classicità e mito fra ’800 e ’900, Roma 1996.

- Elena Pontiggia, L’idea del classico. Il dibattito sulla classicità in Italia 1916-1932, in L’idea del classico 1916-1932. Temi classici nell’arte italiana degli anni Venti, Milano 1992.

- Gerd Roos, Nulla sine tragoedia gloria. L’autoritratto con Euripide, in Metafisica del Mediterraneo, Milano 1998.

- Paolo Thea, De Chirico e lo svelamento del mito, in Metafisica del Mediterraneo, Milano 1998.

- Marisa Volpi, Classicità impossibile, in Dei ed eroi. Classicità e mito fra ’800 e ’900, Roma 1996.

English abstract

In 1912, two Greek friends who had known each other during their student days in Greece met again in Paris. They were Giorgio de Chirico and Dimitris Pikionis. This meeting was recalled in a well-known autobiography published by Pikionis, in which de Chirico mentions the term ‘metaphysics’ for the first time. The word comes into being in Greek between exiled friends, who used it frequently. During that encounter de Chirico showed Pikionis his self-portrait, which was also accompanied by the following motto in Latin: QUID AMABO NISI QUOD AENIGMA EST, a kind of emblem. In 1920 de Chirico painted another self-portrait and in the accompanying motto substituted the word ‘aenigma’ with the term ‘metaphysics’.

keywords | Giorgio de Chirico; Dimitris Pikionis; “Metaphysics”; aenigma.

Per citare questo articolo / To cite this article: M. Centanni, “Pictor classicus sum”: il ritorno e l’enigma. La prima testimonianza del termine ‘metafisica’ nell‘incontro a Parigi tra Giorgio de Chirico e Dimitri Pikionis, “La Rivista di Engramma” n. 7, aprile 2001, pp. 1-12 | PDF