Copertina del catalogo della mostra Aldo Manuzio e il Rinascimento di Venezia, Marsilio, Venezia 2016

Non attese neppure la stagione dei grandi viaggi atlantici e delle straordinarie scoperte che modificarono gli itinerari fondamentali dei più fruttuosi commerci Venezia per accorgersi che, accanto alle avventurose fortune dei mercanti, era opportuno coltivare quelle altre che venivano dalla terra, non meno profittevoli e certo più stabili e durature: da oriente quindi lo sguardo si volse a occidente e al tempo stesso da sud si spostò verso nord, sempre più ritrovandosi al centro di qualsiasi raffigurazione del mondo, perno attorno al quale il resto ruotava.

Lo riconobbe con generosa intuizione sin da giovane Vittore Branca, segnando l’inizio di questo nuovo ciclo nell’invito che la Repubblica – tra il 1362 e il 1367 – fece a Petrarca di stabilirsi a Venezia, offrendogli ospitalità in un palazzo che sulla Riva degli Schiavoni fronteggiava il bacino marciano.

Prima ancora di acquisire i territori delle signorie venete, dunque, l’aristocrazia lagunare aveva scelto di far sua la più aggiornata e innovativa cultura umanistica delle corti, subito impegnandosi a integrarla con la tradizione greca ed ellenistica già saldamente presente in laguna tramite le relazioni con l’Impero d’Oriente.

Petrarca e Bessarione con la ricchezza delle loro raccolte di codici divennero, così, le guide per progettare da capo "un nuovo destino di capitale: capitale fra le capitali delle arti e dello spirito nella Europa moderna" (Branca 1998), che ambiva a ridisegnare la geografia del Mediterraneo, diventandone quel centro economico e civile, politico e culturale, che poi per secoli effettivamente fu.

L’umanesimo veneziano sin da subito si distinse, dunque, per l’attenzione parallela al mondo greco e latino e ai valori spirituali e civili, ben al di là di qualsiasi individualismo cortigiano indifferente alle sorti collettive.

Di quella scelta coraggiosa e spregiudicata si fece protagonista durante il secondo Quattrocento Ermolao Barbaro, autentico capostipite di quella respublica litteraria universalis, che il suo avo Francesco invocava già nel 1417 come patria condivisa dei colti anche se l’unità della Chiesa e dell’Impero fosse stata travolta dalle polemiche di una cultura sempre più modernamente conflittuale, persino recuperando un’ordinata gerarchia delle lingue prima che si affermasse la lacerante e competitiva Europa delle nazioni.

"È tutta – scriveva Branca – una varia e ininterrotta sapienza civile, interculturale e interespressiva, a svilupparsi sulla laguna vigorosamente e coerentemente", pretendendo, non senza il concorso entusiasta di Angelo Poliziano che a Venezia fu per lunghi mesi tra il 1479 e il 1480, un più schietto e diretto confronto con i testi della sapienza greca raccolti e perlustrati con autentica passione filologica, nella "consapevolezza che la sapienza antica, l’alta scuola dei classici, ha il suo compimento, necessario e risolutivo, nella nuova realtà cristiana" (Branca 1998).

Negli ultimi decenni del Quattrocento fiorì, dunque, rigoglioso quell’umanesimo civile veneziano che, come lo descrisse esemplarmente Carlo Dionisotti, si manifestò fermamente e severamente aristotelico, pur non ignorando Platone, attento all’opera complessiva di ogni autore restaurata con rigore filologico e con risentita coscienza morale, e trovò in Pietro Bembo, dopo Ermolao Barbaro, il suo più autorevole e ascoltato esponente.

Eppure negli stessi decenni il progetto espansivo della Serenissima incontrava crescenti ostacoli sia a oriente, dove si consolidava l’egemonia turca, sia a occidente, dove la resistenza antiveneziana si raccoglieva attorno alla Lega di Cambrai che riuscì a ridimensionare lo Stato di terraferma e a umiliare gli eserciti della Dominante, aprendo drammatiche fratture all’interno della stessa aristocrazia veneziana, sempre più in difficoltà nella contrapposizione tra Stato e Chiesa, tra libera ricerca e primato della politica, come riveleranno le tormentate vicende di alcuni degli stessi protagonisti – Barbaro e Bembo in primis –, costretti a sciogliere i vincoli di fedeltà alla patria quando gli stessi ostacolavano la piena e libera partecipazione all’avventura intellettuale del Rinascimento.

In quei frangenti, al tempo stesso politicamente e militarmente drammatici e culturalmente e artisticamente esaltanti, tra i molti che giunsero in laguna da ogni parte d’Europa ci fu il "principe – il principio – degli editori", colui che nel giro di qualche anno riuscì per primo a coniugare in un singolare disegno economico e morale qualità e successo, ricerca e diffusione, inventando gli immortali prototipi di una tradizione editoriale ormai semimillenaria, dal libro in formato tascabile – l’ottavo piccolo – al carattere corsivo, al catalogo della propria produzione.

Era costui un maestro di grammatica nativo di Bassiano, nel lazio – ora in provincia di Latina –, che aveva studiato a Roma e poi professato a Ferrara, Mirandola, Carpi, nelle fervide e civili corti padane, e che a Venezia era giunto dopo i quarant’anni, trovando finalmente l’ambiente nel quale esprimere il meglio di sé.

L’incontro di Aldo Manuzio con la Serenissima fu un evento clamoroso: senza l’intelligenza inventiva dell’uno l’editoria veneziana non avrebbe mai conquistato con tanta rapidità e autorevolezza il suo primato europeo, ma in nessun altro luogo del mondo il suo progetto sarebbe cresciuto tanto in fretta e avrebbe trovato le strade e le carovane già pronte per diffondersi ovunque senza ostacoli o resistenze.

Accadde come nei grandi romanzi d’amore: erano fatti l’uno per l’altra e si incontrarono, anche se la storia del loro rapporto è tutt’altro che idilliaca, anzi appassionante e ricca di colpi di scena, esaltata e disperante, in perenne tensione.

Aldo era un uomo maturo che aveva a lungo coltivato il suo sogno di arricchire il canone sul quale sviluppare un progetto educativo capace di tenere insieme nobiltà ideale e concretezza di riferimenti testuali; Venezia era splendida e fragile, al culmine della propria gloria e sull’orlo di un baratro minaccioso – aveva bisogno di tutti e si proclamava onnipotente, circondata da ogni sorta di corteggiatori, ondeggiava incerta sulla scelta del suo ruolo in una nuova Europa moderna.

Lo scontro tra i suoi pretendenti era feroce persino e nessuno riuscì a prevalere davvero: città-stato con vasti territori in terraferma, porto-mercato con una flotta senza eguali nel Mediterraneo, centro ideale di un’impossibile Italia non più feudale, crocevia di mille lingue e culture, Venezia in quei decenni accoglieva e ospitava il diavolo e l’acqua santa, la lingua e il dialetto, l’universalismo umanistico e la tradizione più schiettamente locale.

Manuzio fu tutt’altro che accomodante, prese senza incertezze partito e si schierò: l’umanesimo latino con i suoi modelli ciceroniani era già diventato retorica scolastica e lui cominciò il suo nuovo mestiere stampando i classici greci, principiando da tutte le opere di Aristotele distribuite in cinque volumi, così come li aveva immaginati Ermolao raccogliendo e riordinando l’intero corpus testuale.

L’erudizione e una pedagogia diffidente e autoritaria soffocavano i testi con commentari a cui non bastava lo spazio della pagina e lui si affidò alla parola del testo nuda e forte, inequivoca; la scuola pretendeva di essersi riappropriata della cultura con il suo nozionismo ripetitivo e lui inventò un’accademia che apparteneva alla società dei colti e che piuttosto che alla carriera professorale pensava ad agire nella Chiesa e nel mondo per correggerne gli errori e affrontarne i problemi.

I libri erano un prodotto dei tipografi e Manuzio impose il primato dell’editore, alla tecnologia sostituì l’etica e, perché non ci fossero equivoci, prese la penna per stendere limpide dediche e chiarificanti prefazioni.

Se il testo non aveva bisogno di spiegazioni, capace di parlare da sé, il progetto di un catalogo che raccogliesse l’intera tradizione del sapere dell’uomo andava esposto, spiegato e difeso, disegnando in questo modo il ritratto, l’autoritratto, dell’editore e raccogliendo intorno ad esso una comunità solidale e fedele.

Era urgente rendere disponibili i testi della tradizione letteraria, fino al punto da darli alle stampe anche se ancora provvisori e imperfetti, "nella persuasione che sia più opportuno aver qualcosa che nulla affatto" e che a migliorarli avrebbero provveduto, "col trascorrer del tempo, molti correttori" (Manuzio 2015).

I libri valevano sì per quello che dicevano, ma anche per i lettori che incontravano e i pensieri che quindi sollecitavano, e il catalogo di un editore era un’idea così radicalmente nuova da meritare più di qualche meditata e articolata spiegazione. I libri di Aldo appartenevano a una società che in parte c’era e in parte pretendeva di esserci, anch’essa destinata a crescere passo dopo passo con il concorso di tutti; quando poi il nostro ebbe la sensazione che nel caos doloroso di una guerra fratricida non servissero a nulla, che non trovassero ascolto, si ritirò in campagna e smise di farli, aspettando paziente che tempi nuovi maturassero per riprendere il suo lavoro persino con maggiore entusiasmo.

Il ritratto di Aldo Manuzio umanista ed editore che Carlo Dionisotti disegnò è certo ancora il più ricco e fedele di cui disponiamo, il più vivo e inquietante, anche se il rapporto tra l’editore e Venezia restava sin troppo nell’ombra, confinato nel disagio di un esule senza radici, tormentato dalla "speranza di evadere", dal desiderio di "trovare per sé e la sua impresa una sede migliore".

Tutto vero – né potrebbe essere altrimenti, vista l’autorità dello studioso – ma non basta: Aldo, certo, sognava di trovare asilo più a nord, "sotto l’egida dell’Impero", ambiva alla protezione dell’Imperatore, ammirava la Germania, "quella che poco prima aveva prodotto la stampa e l’altra che di lì a poco avrebbe prodotto la Riforma" (Dionisotti 1995), ma con i piedi per terra resisteva a Venezia, nonostante le guerre e le sconfitte, le crisi e le carestie; resisteva in patria, mi vien da dire, perché‚ in un’Europa senza l’Italia si sarebbe sentito straniero, e Venezia era la patria, anzi la capitale di una patria e di una civiltà che stentava ad affermarsi, ma, nonostante tutto, ancora esisteva.

Prima di ogni altro le edizioni di Aldo accolsero i classici greci, e quando, nel 1498, dopo quattro anni di attività editoriale, egli pubblicò il suo primo catalogo, "solo testi greci vi incluse, e ne aveva già a quella data prodotti più di quanti ne fossero apparsi prima", poi si allargarono ai testi latini, ebraici e Italiani.

Era davvero, nella sua varietà poliglotta, tutta la cultura dell’universo cristiano, ma non si può disconoscere che proprio il volgare nel suo catalogo si affermava, accanto al latino, come la lingua della contemporaneità e del moderno, e si affermava tale secondo il canone che intanto Pietro Bembo si studiava di imporre, eleggendo Dante e Petrarca a modello.

Resta stupefacente che la “questione della lingua” trovi proprio a Venezia, in quei primi decenni del Cinquecento, la sua soluzione vincente, a Venezia, dove albergava l’orgoglio di una lingua veneziana altra rispetto al toscano, ed è persino emozionante trovare nel catalogo di Aldo, molti anni prima che le Prose della volgar lingua venissero date alle stampe, una sequenza esemplare di testi volgari, da Santa Caterina a Dante, Petrarca, Bembo, Sannazaro: infatti Dionisotti annotava:

"L’immediata inclusione dei due maggiori poeti volgari nella stessa serie dei maggiori poeti latini [...] era impensabile [...] a quella data (1501-02) nel quadro della cultura scolastica tradizionale".

Non si fraintenda, Manuzio è un umanista di largo respiro europeo, attento alla tradizione greca e latina, pronto a intendersi con Erasmo non appena questi giunse a Venezia, anzi a intrecciare con lui un rapporto durevole ed eccezionalmente sintonico – Dionisotti addirittura vede "la posizione di Aldo [...] non disgiunta da quella di uomini in vario modo e grado corresponsabili della Riforma" (Dionisotti 1995) –, ma al tempo stesso è orgogliosamente, ostinatamente legato all’idea di un primato umanistico, è convinto, cristianamente convinto, di una continuità culturale che dev’essere riconosciuta e difesa, e che stenta invece ad affermarsi nella confusione di un quadro politico in perenne subbuglio, sul ciglio di una voragine autodistruttiva che potrebbe trascinare con sé l’intero patrimonio dell’umana sapienza.

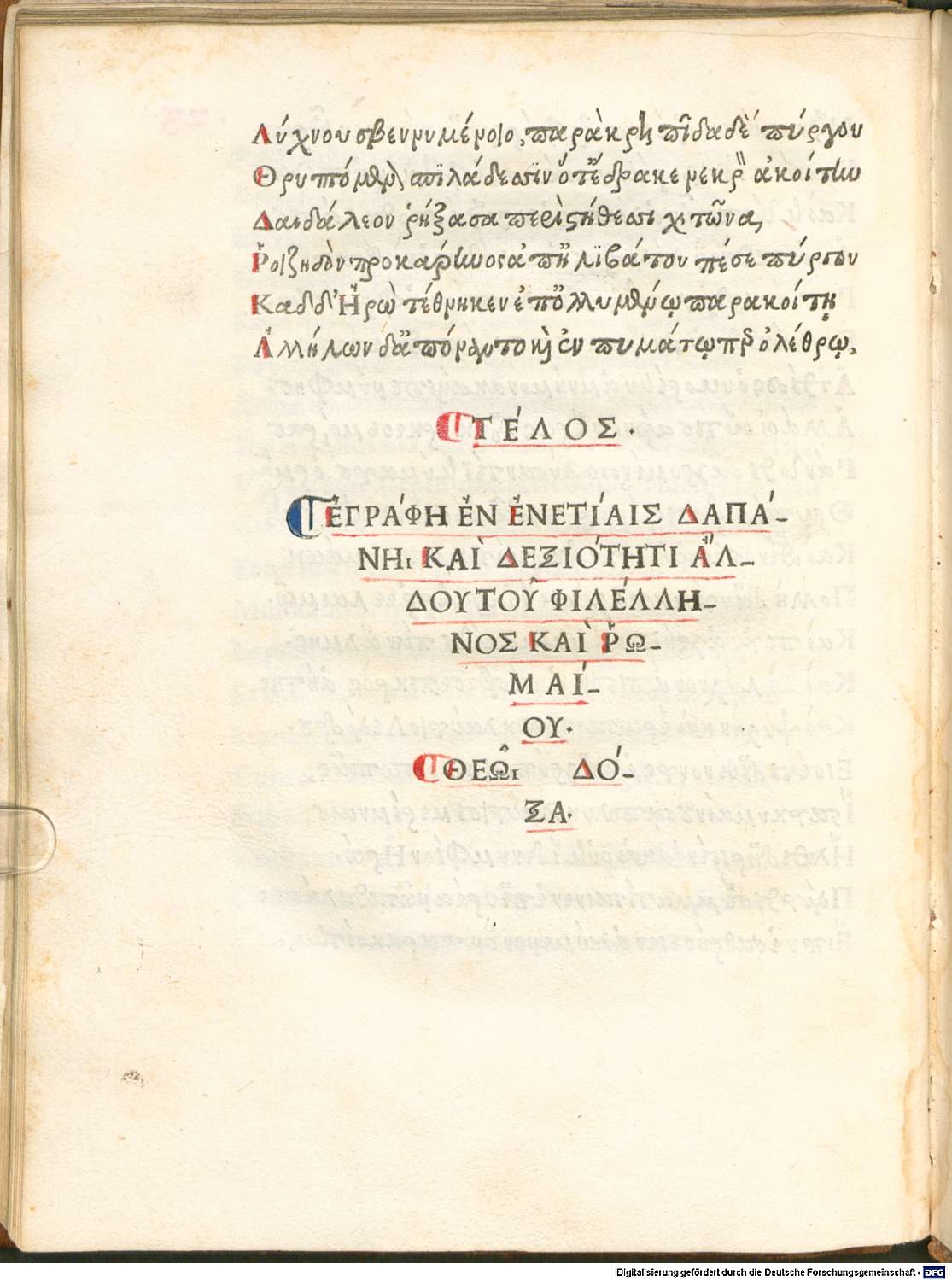

Colophon di De Herone et Leandro, 1475-1477 (edizione digitale dell'esemplare della Bayerischen Staatsbibliothek, Rar. 303)

La trasformazione della produzione tipografica, risultato di una neutrale tecnologia, indifferente ai contenuti, in una moderna attività editoriale che disegna un percorso, raccoglie un catalogo e dà forma a un progetto, è il risultato di una riassegnazione dei ruoli nella sequenza che dalla ricchezza delle biblioteche – sin da quelle già mitiche di Petrarca e Bessarione –, alla sempre più attenta, competente ed erudita filologia, solo alla fine giunge all’attività delle stamperie, finalmente e responsabilmente strumento di una vera e propria acculturazione generale, capace di scavalcare confini e frontiere, rivendicando indipendenza e libertà, persino imprenditoriale, per perseguire più efficacemente i propri traguardi. In questa prospettiva Venezia offre un ambiente straordinariamente accogliente, restio com’è e sarà a ogni sorta di dirigismo ideologico, e, invece, generoso di competenze commerciali e amministrative, indispensabili alla gestione – basti la “partita doppia” della Divina proportione di Luca Pacioli –, che per Manuzio diventeranno altrettanti imperativi da ricordare puntualmente ai lettori per eludere il fallimento dell’iniziativa, al tempo stesso letteraria ed economica. Così scriveva rivolgendosi agli studiosi in testa al suo Ero e Leandro:

"Datemi anche del denaro, affinché da parte mia io possa procurarvi tutti i migliori testi della grecità; e veramente, se voi darete, anch’io darò, giacché senza molto denaro mi è impossibile stampare. Credete a chi si è posto al cimento rischiando di persona [...] senza denaro non si può procurare alcunché di quanto voi ardentemente desiderate".

Sin dall’inizio si viene, dunque, stringendo un patto solidale tra l’editore e i suoi lettori, nel quale l’uno si impegna a vantaggio della comunità – "noi senza tregua e con molto affanno e spesa ci affatichiamo" – e gli altri gli procurano tutti i sostegni, letterari, morali e materiali, dei quali egli ha continuamente bisogno. Aldo dialoga con continuità col suo lettore, lamentandosi per le "aspre fatiche diurne e notturne", ma anche rivendicando orgogliosamente la sua "responsabilità", si impegna a dar vita "a quell’Accademia" nella quale ognuno di loro dovrebbe trovar casa, protezione e amicizia, soprattutto quando l’armonia della Chiesa e più in generale dell’Europa intera vacillava drammaticamente.

Edizione "portatile" del De Rerum Natura del 1515, Milano, Biblioteca Trivulziana, Triv. K.98 (mostra virtuale delle aldine in Trivulziana)

La sua Accademia era pensata come una vera e propria istituzione, protetta e sostenuta dalla “divina” Lucrezia Borgia duchessa di Ferrara, che doveva dare concretezza e consistenza a quell’ideale di respublica litteraria che da un secolo agitava i sogni e le speranze degli studiosi di tutta Europa, sempre più diffidenti di una società insofferente e litigiosa che finiva per condizionare la libertà cui, invece, essi credevano di avere diritto, perché indispensabile nella ricerca del vero.

Esemplare dell’atteggiamento di Manuzio verso ogni limitazione della libertà dello studio resta la dedica al principe di Carpi, Alberto Pio, dell’edizione del De rerum natura di Lucrezio (1515), il quale, pur riconoscendo essere "poeta e filosofo grandissimo [...] ma pieno di falsità", egli egualmente decide di stampare, perché riteneva che «Lucrezio e pensatori del tutto simili a lui debbano essere bensì letti, ma come autori falsi e menzogneri quali in effetto essi sono".

In questo senso – al pari di tante altre in quegli anni, da Sansovino ad Aretino – la sua vicenda biografica è esemplare nel percorso che da Roma lo conduce a Venezia e qui alla fine lo radica nell’attesa – fervida, attiva, operosa – di una svolta, che, invece, resterà soltanto un’idea, anzi un ideale.

Aldo scelse come marca un’ancora a due punte con un delfino che si attorciglia al suo asse, un pesce lungo che in qualche caso spalanca la bocca mostrando denti aguzzi e in qualche altro agita veloce le pinne, e come motto FESTINA LENTE (affrettati lentamente), che, secondo l’Erasmo degli Adagia, risale alla vita di Augusto di Svetonio, suggerendo che è meglio "chi agisce con cautela e senza errori di uno audace e sicuro di sé", e che Manuzio ritrovò inciso su una moneta d’argento dell’imperatore Vespasiano donatagli proprio da Pietro Bembo.

L’insegna coniuga la stabilità e fermezza dell’ancora alla velocità e agilità del delfino, e

"In ogni terra, o anche oltre i confini dell’Impero cristiano, insieme con ogni tipo di volume, dell’una e l’altra lingua, viene diffuso, riconosciuto, considerato, celebrato da tutti quelli che coltivano il sacro ufficio degli studi liberali, soprattutto da coloro che aspirano alla vera ed antica erudizione, al cui restauro quest’uomo – Aldo Manuzio Romano – sembra che sia venuto al mondo" (Erasmo 2014).

Persino Melville, nel suo celebre Moby Dick (cap. lV) a metà dell’Ottocento, raccontava della "balena del legatore di libri, arrotolata come un traliccio intorno al fuso di un’ancora affondante" che a lui, più che un delfino, sembra "un tentativo di balena".

L’avventura di Aldo durò appena un ventennio, peraltro segnato da invadenti presenze straniere – Carlo VIII scese in Italia nel 1494 –, drammatiche crisi – la peste del 1498, che infettò anche Manuzio –, terribili guerre – la Battaglia di Agnadello è del 1509 – e innumerevoli annunci di ulteriori sventure – la corruzione della Curia e lo scisma della Riforma –; eppure, nonostante il continuo rumore di armi sullo sfondo, si fatica a riconoscerla per quella che nei fatti anche fu, l’estrema ed eroica resistenza della civiltà umanistica come cultura comune di tutt’intera l’Europa, fino al suo pauroso tramonto insieme alle libertà della penisola e dei suoi fragili Stati.

In questi stessi anni tuttavia prese forma duratura l’inesplorata civiltà del libro, che restituì il suo valore all’ozio sapiente contrapposto a ogni sorta di negozio, rivalutò la solitudine nella quale si esercita lo studio e insegnò definitivamente a leggere mentalmente in silenzio, cosicché, intanto, l’arte della memoria perdeva progressivamente valore: non è un caso che nei ritratti più solenni di quei primi anni cinquecenteschi tra le mani dei gentiluomini si trovino più libri che armi e che alle loro spalle fiorisca generosa una natura sempre meno idealizzata e stilizzata.

Il libro come luogo dello spirito, scrigno della sapienza, nel quale si condensano e trovano forma compiuta le conoscenze e le memorie degli individui e delle comunità, si mescola e si confonde con quell’oggetto semplice e complesso costruito piegando e ripiegando – in quarto, in ottavo, in sedicesimo – un foglio di stampa realizzato con i caratteri mobili inventati da Gutenberg, ma poi ridisegnati sempre più limpidi, una passata di nero inchiostro e un torchio a vite, come quello di ogni vinaio, che pressa la carta sul testo, e mettendo insieme un certo numero di quei quaderni cuciti l’un l’altro e riuniti in una cartella, cosicché ogni lettore possa finalmente averne una copia tutta per sé. Tanto il primo è vario e cangiante a seconda del tempo, dell’autore, dell’argomento, tanto l’altro, come lapidariamente scrisse Umberto Eco, è sempre identico a sé stesso, nonostante le innovazioni tecnologiche, il design e il marketing, definitivamente “compiuto” (Carrière, Eco 2009) sin dalle origini, per opera soprattutto di Aldo.

La miscela che Gianni Ferrari ha esemplarmente evocato nel suo Libro (Ferrari 2014) è tutt’altro che ovvia e illumina la questione in modo suggestivo e sorprendente, perché il fascino del libro, il suo mito verrebbe da dire, ha origine proprio in questa sua doppia natura, al tempo stesso materiale e immateriale, perché, insomma, proprio come l’uomo, ha un corpo e un’anima, né è immaginabile senza l’uno o l’altra.

Insomma, l’anima è dell’autore ed esiste anche in assenza della carta e della stampa, c’era prima e ci sarà dopo, anche se non sarà facile incontrarla e poi leggerla, all’editore tocca occuparsi del corpo così come concretamente è esistito in questi secoli, se mai dovesse trasformarsi in qualcos’altro l’editore dovrà reinventarsi da capo: questa metamorfosi, che pure inquieta chiunque prosegue tranquillo il suo tran tran, non annuncia catastrofi della civiltà della parola, semplicemente prende atto dell’affermarsi di una nuova tecnologia, come è accaduto in tante altre occasioni similari.

Il libro materiale, però, non è soltanto specchio dell’anima o sua veste esteriore: anzi, una volta inventato, prima di tutto risponde ai bisogni delle persone, aiutandole a tener ordine, a far di conto, a supplire ai vuoti della memoria e della conoscenza – metà del mercato è fatto di "libri per necessità", dei quali il lettore "ha bisogno", ricorda Ferrari – e poi serve a divertire o intrattenere chi vuol riposarsi o consolarsi delle pene terrene trasferendosi altrove, nell’immaginario o nella fantasia: solo in piccola parte il libro svolge, dunque, quel ruolo che consente all’editore di immaginarsi all’avanguardia di un “movimento” di qualsiasi genere.

Se il libro a stampa rappresentò al suo apparire un momento di radicale discontinuità nel corso della storia, un salto che annunciava la fine di un’epoca e l’avvento della modernità, se Aldo fu colui che ne costruì "pazientemente l’edificio", la svolta ora annunciata dall’ebook, che ne scompone gli elementi per suggerire di ricomporli in altro modo, produrrà probabilmente un’altrettanto significativa discontinuità, aprendo il campo "all’invenzione, alla fantasia, alla capacità industriale", cosicché "vincerà semplicemente chi avrà più idee, più nuove, migliori", e questo sarà – sono ancora parole di Ferrari – "il vero dono che ci ha fatto l’ebook, l’ultimo (in ordine di tempo) tra i doni del libro".

*Pubblichiamo questo saggio, tratto dal catalogo della mostra Aldo Manuzio e il Rinascimento di Venezia (Venezia, Gallerie dell'Accademia, dal 19 marzo al 19 giugno 2016 – prorogata al 31 luglio), per gentile concessione dell’editore Marsilio.

Riferimenti Bibliografici

- Branca 1998

V. Branca, La sapienza civile. Studi sull’Umanesimo a Venezia, Firenze 1998. - Carrière, Eco 2009

J.-C. Carrière, U. Eco, Non sperate di liberarvi dei libri, Milano 2009. - Dionisotti 1995

C. Dionisotti, Aldo Manuzio: umanista e editore, Milano 1995. - Erasmo 2014

Erasmo da Rotterdam, Opulentia sordida e altri scritti attorno ad Aldo Manuzio, a cura di L. Braida, traduzioni di M. Dazzi, L.F. Gallina e M.C. Sanna, Venezia 2014. - Ferrari 2014

G.A. Ferrari, Libro, Torino 2014. - Manuzio 2015

A. Manuzio, La voce dell’editore. Prefazioni e dediche, a cura di M. Infelise e T. Plebani, traduzioni di G. Orlandi, Venezia 2015 (antologia dell’edizione a cura dello stesso Orlandi, Milano 1975).

English abstract

The essay, which is part of the catalogue of the exhibition "Aldo Manuzio e il Rinascimento di Venezia", tells the story of a chance meeting: the meeting of Aldus with the Serenissima. Without the inventive intelligence of Manutius, the Venetian publishing would never have conquered its European supremacy so quickly and authoritatively. However, nowhere else in the world would have Manutius’ plan been able to grow so fast, and find the streets and the caravans ready to travel anywhere without obstacles or resistance.

The avant-garde technological experimentation of the time − the printing press − brought Manutius to reinvent the book: he chose to publish the 'naked' and strong word. Texts are published free from the suspicious and authoritarian erudition that had choked authors from the Medieval Age, with commentaries that were so long and swollen that the page had hardly enough space to contain them.

Aldus’ editions started off with the Greek classics, and when he published his first catalogue in 1498, after four years of publishing activity, he came to include only Greek texts; he then expanded out to include Latin, Hebrew and Italian texts too.

It is amazing that the "language issue" − and the canon of modern authors that in those years was beginning to be established – finds a winning solution in early 16th Century Venice, where the pride of a Venetian language (and not traditional Tuscan) harbored stably. In this sense, it is exciting to find in Aldus’ catalogue − many years before the Prose della volgar lingua were brought to the press − an exemplary sequence of vulgar texts, from Santa Caterina to Dante, Petrarch, Bembo, and Sannazaro.

Until then, books were a product of typographic artisans, and Manutius imposed the primacy of the publisher. If the text was in no need of explanation and was able to speak for itself, Aldus felt compelled to present and explain the project of a catalogue, hence depicting a portrait, a self-portrait, of the publisher who collects a joined a loyal community of intellectuals and readers around him. Hence, books were valuable for what they said, but also for the readers they met and the thoughts they solicited.

Aldus' books belonged to a company that in part existed, and in part was eager to exist, set to grow step by step with the help of everyone. The book becomes the place of the spirit, of wisdom, where the knowledge and memories of individuals and communities are condensed and take form, mixed and mingled with that simple and complex object that is created by folding − in fourths, eighths, and sixteenths − a printed sheet made with Gutenberg’s movable type, redefined in a clearer manner, by a jet of black ink, and a press like that of every wine-maker, which presses the paper on the text. You then sew together a number of these small notebooks, grouping them in a folder, so that each reader can finally have a copy for himself. The book − in spite of the technological innovations, the design and the marketing − is born "perfect" from the very beginning, especially thanks to Aldus’ genius.

keywords | Venice; Publishing; Manuzio; Renaissance; Exhibition; Book Extract; Humanism; Typography.

Per citare questo articolo: Cesare De Michelis, Aldo Manuzio e l’umanesimo veneziano, “La Rivista di Engramma” n. 136, giugno/luglio 2016, pp. 153-164. | PDF dell’articolo