“Ella si siede sola sopra un scanno; io mi vo’ tramutare in pioggia d’oro”

Note sulla Comedia de Danae di Baldassarre Taccone

Piermario Vescovo

alla memoria di Bodo Guthmüller

English abstract

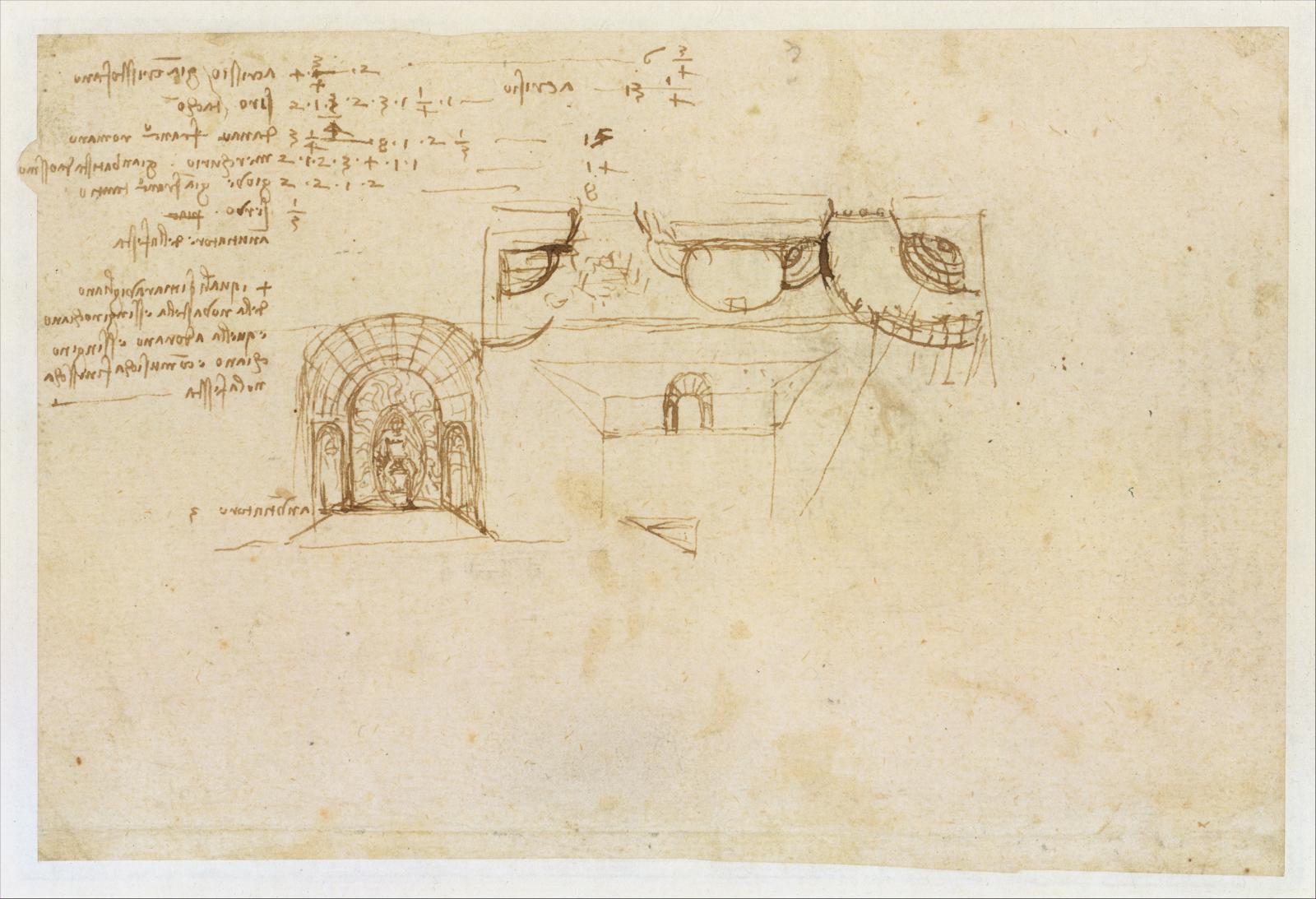

1 | Leonardo Da Vinci, Disegno e appunti relativi alla scena per la Comedia di Danae di Baldassare Taccone, 1495, disegno a inchiostro su carta, New York, Metropolitan Museum of Art.

Preliminari

Intorno alla Comedia de Danae di Baldassarre Taccone, allestita a Milano nel gennaio del 1496, si addensano dati ragguardevoli, per più ragioni, in un panorama scarno come quello della cosiddetta “rinascita” del teatro nelle corti settentrionali italiane tra la fine del XV secolo e l’inizio del XVI. Il manoscritto unico che la tramanda (conservato presso la Biblioteca Nazionale di Roma), offre anzitutto una dichiarazione di eccezionale rilievo per il rapporto tra testo da recitare (anzi, già recitato) e didascalie (nel senso di descrizione sintetica dello spettacolo, non di istruzioni preventive ad esso: per il testo, si veda l’edizione dell’opera in Tissoni Benevenuti, Mussini Sacchi 1983, 291-334).

Un foglio di Leonardo Da Vinci (conservato al Metropolitan Museum of Art di New York: Steintz 1964) contiene due rapidi disegni riferiti agli elementi scenici e – ciò che appare nel rapporto di riconduzione decisivo – una lista (nella solita scrittura a specchio) che conserva in forma di rapido appunto i nomi dei personaggi e degli interpreti (dei quali alcuni identificati già da D’Ancona 1891):

Acrissio Giancristofano

Siro Tachon

Danae Francesco Romano

Mercurio Gianbattista da Ossmo

Giove Gianfranco Tantio (=Tanzio)

[Servo Piac: cassato]

Anuntiatore della festa

+ i quali si maravigliano della nova stella e.ss’inginochiano e quella adorano e.ssinginochiano e con musica finiscano la festa.

L’appunto dà conto, anzitutto, di un fatto, che l’autore (trentenne) interpretava il personaggio del servo Siro, guardiano di Danae e fedele cortigiano nella fabula del re Acrisio, padre di Danae, mentre egli era nella realtà, secondo quanto dichiara il tributo finale, al servizio di Lodovico il Moro, dedicatario della festa: “E legassi [= si leghi] ciascun ne la memoria / che ‘l bel servire al mondo mai si perde. / E qui sia el fin de la famosa istoria. / E viva el Moro triunfante e verde” (V, 79-82). Il foglio è stato studiato soprattutto nel tentativo di ricostruire la macchina utile alle discese e ascese al cielo, degli dèi (Mercurio e Giove) e per l’ascesa che prelude all’inedita trasformazione finale di Danae in stella; anzi, esso si può dire il materiale che più ha attirato l’attenzione, specialmente in rapporto a Leonardo (e alla più celebre “festa del Paradiso”, realizzata nel 1490 per Ludovico il Moro in onore di Isabella d'Aragona, sposa di Gian Galeazzo Sforza) e, più in generale alla scenotecnica secondo-quattrocentesca: non vogliamo tornare qui ad indagare in questa direzione (si veda, tra la bibliografia disponibile, Mazzocchi Doglio 1983), né tornare sulla questione del rapporto con forme e generi che abbiamo discusso altrove (Vescovo 2005), ma dedicarci brevemente al testo e alle sue pendenze in rapporto al mito prescelto.

Converrà dunque partire dalla strutturazione decisamente didascalica (in una prima accezione del termine: ne vedremo tra breve una seconda, letterale) dell’azione drammatica, fatta di prese di parola dichiarative dei personaggi, scandite in ottava rima e per unità di stanza; salvo momenti particolari e contati, in cui l’ottava risulta divisa tra più dialoganti, e salvo, soprattutto, l’introduzione in un momento centrale di un doppio sonetto, a simulare una corrispondenza tra Giove e Danae per lettera messaggera.

Se quella di Danae è nella storia delle immagini – ma anche nella storia del teatro che si riferisce alle immagini – un episodio prediletto per la mobilitazione dei sensi dello spettatore, nel senso erotico del termine, tale funzione risulta nella presente Comedia del tutto ignorata o obliterata, nella messa in scena di una protagonista castissima. Il riferimento va ovviamente all’episodio decisivo, fondatore della tradizione per via letteraria (che soprattutto nella parte più prossima a noi di essa, dal XVI secolo, ci condiziona), della visione e della descrizione da parte del terenziano Cherea di un dipinto raffigurante questo soggetto. Finto eunuco col nome di Doro, mentre prepara il bagno per la giovane Panfila, egli osserva appunto un quadro appeso alla parete della stanza, raffigurante “la scena di Giove che, come si narra, un tempo fece piovere oro nel grembo di Danae”. Da qui la decisione di Cherea di imitare quell’esempio: “vedendo che già il dio aveva giocato un gioco simile, tanto più mi rallegravo in cuor mio, che un dio si fosse mutato in uomo e fosse giunto di nascosto in casa altrui dal tetto per ingannare una donna. E che dio! “Colui che fa rimbombare gli alti templi del cielo”. E io, povero omettino, non avrei dovuto farlo? Altro che se l'ho fatto, e assai volentieri! Mentre rimuginavo su questo tra me, chiamano la fanciulla per il bagno: andò,fece il bagno, tornò, poi la misero a letto. Io lì, fermo, in attesa di ordini. Arriva una: “Ehi, tu, Doro”, mi dice, “prendi questo ventaglio e falle vento, mentre noi facciamo il bagno”, eccetera: Eunuchus, III,5, vv. 580 ss.).

Agostino sceglierà proprio questo episodio per unire nella condanna della libido deorum pittura e teatro (De civitate Dei, II,7), e Boccaccio, a un’altra svolta decisiva della tradizione occidentale, proprio nella sua immensa impresa di ricostruzione delle Genealogie deorum gentilium, riprende la condanna agostiniana per sciogliere il nesso tra lascività della rappresentazione e imitazione da parte dello spettatore reale, nel dichiarare peraltro sé ormai non più giovane e la propria memoria vacillante di fronte alle proprie reazioni giovanili (Vescovo 2020, 65-67):

Nam, et si peccator homo sim, non tamen gratia Ihesu Christi Cherea, Terrentianus adulescens, sum, qui, dum a tegulis in gremium Danis cadentem Iovem, in tabula pictum, intueretur, in optatum a se facinus animatus est. Abiit cum annis iunioribus levitas illa, si fuisset aliquando circa iam dicta, quod, minime memor sum! (Boccaccio, Genealogie XV, 9, 11).

Più in là nel tempo, quando la discesa di Giove in forma di pioggia d’oro diventerà un soggetto ampiamente diffuso nella pittura del XVI secolo, Lodovico Dolce confesserà in relazione al pittore in assoluto più memorabile, ovviamente Tiziano, rispetto al trattamento figurativo di questo e di altri miti prossimi (la Venere posta di schiena nell’unione ad Adone), una propria reazione diretta ed estrema di empatia, con la pesante allusione al “lasciar la macchia”, non a caso sottoposta anche a censura da parte di studiosi moderni (Ginzburg 1986, 138).

Struttura della Comedia

Baldassarre Taccone, nato ad Alessandria e morto a Milano sessantenne nel 1521, fu al servizio degli Sforza per lunghi anni, ed è autore inoltre di una Favola di Atteone e di un poemetto per il matrimonio di Bianca Maria Sforza con Massimiliano d’Asburgo nel 1493 (si vedano le notizie in Tissoni Benevenuti, Mussini Sacchi 1983, 293).

Il testo della Comedia di Danae – forse da accentare comedìa (per il panorama di riferimento si vedano miei precedenti interventi, in particolare Vescovo 2005) – fa corpo con la lettera accompagnatoria con cui l’autore lo trasmette a Madonna Lucida Chiariellia, non presente allo spettacolo mirabile, rappresentato “in casa del Signor Conte di Caiazzo”, ovvero Giovanni Francesco Sanseverino, “al illustrissimo signore Duca e populo de Milano a dì ultimo de genaro 1496” (peraltro si ricordi, nella rilevante protezione del teatro da parte del Duca di Caiazzo, il ruolo di Francesco de’ Nobili, che dal personaggio terenziano rammentato acquista proprio il soprannome di Cherea). Dopo i preliminari di rito – lo scarso pregio dell’opera, che solo l’insistenza della dedicataria ha salvato dall’oblio, eccetera – risulta di grande interesse il seguente rilievo: “E più me serìa stato grato che gli fosti stata presente, perché de simile cose l’ochio è meglior iudice de l’orecchio”. Qui, si badi, l’occhio non è lo stesso organo che legge la pagina scritta, posto che le parole del testo sono destinate all’ascolto. Se la dedicataria fosse intervenuta, continua l’autore, avrebbe con la sua bellezza distratto gli spettatori dalla visione dello spectaculo (“forse che ‘l gran concorso di principi et altri, lassata la comedia, sarebbon conversi a contemplare le divine vostre bellezze”), per cui resta da capire, al di là dell’affermazione enfatica, se ella abbia un’implicazione di partenza con la scrittura della comedia e con la festa. Senza alcuna menzione dell’inventore degli ingegni – evidentemente Leonardo era un altro prestatore d’opera nel servizio di corte – segue infine una rilevante annotazione:

Le parole furono come qui de sotto se legge recitate; li acti mi ingegnarò alla magnificenza vostra con le annotate postille dichiarare: alla quale sempre col core, tacendo, mi raccomando.

La parola acti designa qui insieme le azioni rappresentative quanto la segmentazione o articolazione della rappresentazione, nel senso appunto della divisione in atti: si osservi che il manoscritto trasmette la totalità della componente testuale dello spectaculo, nella sua complessiva strutturazione e significazione, comprendendo due lunghi capitoli, recitati rispettivamente tra il secondo e il terzo e tra il terzo e il quarto atto. Si tratta di testi certamente estranei alla storia di Danae, come sottolineano le curatrici dell’edizione moderna da cui citiamo (che, però, opportunamente, li riportano), ma certamente pertinenti alla “significazione” complessiva della festa, e come tali degni di essere riconsiderati, in un orizzonte di “questioni d’amore”. La vicenda di Danae, qui casta e vittima sacrificale, viene affiancata, da una parte, da un pianto per l’amata morta del primo intermediatore (che esibisce il simbolo del labirinto) e, dall’altra, da un lamento contro l’amante ingrata, che si promette ma non si concede, del secondo (che compie il gesto del seminare a vuoto).

La scansione o articolazione della Comedia, a differenza di quanto si nota in altre favole mitologiche a essa prossime, solitamente tripartite, presenta una divisione d’impronta “classica” in cinque atti (probabilmente, quindi, con qualche ambizione, anche in rapporto con l’oraziano “Neve minor neu sit quinto productior actu / fabula”, Ars poetica, 189-190).

Dopo il prologo/argomento pronunciato dal Poeta (lo stesso Taccone, come verrebbe da intendere, o una figura di “referente” di partenza del mito sceneggiato? L’appunto di Leonardo parla di Anuntiatore della festa), cinque sequenze temporali scandiscono la fabula:

(I) Acrisio riferisce ai suoi baroni el pronostico de Apollo e quindi fa rinchiudere Danae in una torre, affidandola al fedele servo Siro; la seconda parte della sequenza vede il trasferimento di Siro e Danae, fino alla chiusura nella torre, e il ritorno di Siro a dare notizia ad Acrisio dell’avvenuta esecuzione del comando.

(1) un primo intermedio è sintetizzato da una annotazione: “Qui finito il primo acto sonorono li instrumenti grossi ascosi dreto a quele machine de la scena, poi Danae factassi alli merli de la torre fece questa lamentazione de amore”.

(II) In continuità alla prima sequenza, la seconda comincia appunto col lamento di Danae rinchiusa, che presume in realtà un certo, indeterminato, tempo di distanza, posto che ella parla dell’esperienza d’amore, penetrato anche in questa torre oscura e bruna, che perseguita gli umani fin dalla cuna (II,3-5). Dopo sette ottave ecco il primo colpo di teatro, con il discoprimento (presumibilmente all’apertura di una cortina o sipario) del cielo:

In questo punto se discoperse uno cielo bellissimo tutto in un subito dove era Giove con li altri dei con infinite lampade in guisa de stelle.

La sequenza che segue risulta più articolata: dopo un colloquio tra Giove e Mercurio – in cui il primo si rivela preso dalla gentil donzella, più che Dïana e più che Vener bella, dietro al muro alto e fortissimo – ecco la discesa e la risalita di Mercurio a portare l’ambasciata e a riportare la risposta, negativa, di Danae che ricusa l’offerta delle grazie del sommo Giove, e quindi ancora un secondo descendimento. Se nel primo Mercurio restava sospeso a mezo aria, nel secondo il messaggero scende in terra, ovvero al piano di calpestio del palcoscenico – diverso dal piano della “terrazza” della torre in cui si trova Danae –, per tentare con l’offerta di danari la corruzione del guardiano Siro, che invece resiste e si rifiuta. Dopo il lungo dialogo tra i due – pezzo davvero centrale nell’economia della comedìa, per l’ovvia ragione che la fedeltà di Siro al suo signore riflette quella del cortigiano Baldassarre che lo interpreta verso il Duca di Milano – una breve riferta di Mercurio a Giove, risalito al cielo, termina l’atto (risponde… non avere potuto operare cosa alcuna).

(2) Un secondo intermedio, stacca il secondo atto dal terzo: “Finito qui il secondo atto sonorono piffari, cornamuse, timpani et altri instromenti occulti”: alla pausa strumentale segue il primo dei due capitoli amorosi in terza rima, come indicato da una precisissima didascalia introduttiva:

Capitolo d’amore recitato da uno che portava un laberinto per intermediare lo secondo atto de la comedia.

(III) Il terzo atto, molto più breve, vede la nuova ambasciata di Giove a Danae, stavolta non più attraverso la parola riferita dal messaggero, ma con un diretto mandar di letre. Mercurio recapita dunque alla fanciulla una lettera-sonetto, che questa ricambia, dopo averla lacerata, con un’altra nella stessa forma metrica. Danae si dichiara in essa del tutto indifferente alla confessione del dio (“Giove è chi parla, che si struge e chiama / te sola, se bene è da te deriso”), che giunge fino alla dichiarazione di essere lui, non lei, colui che è davvero incarcerato. Danae risponde consigliando l’altitonante Giove di guardare più in alto e di lasciarla in pace. Questa volta, senza presa di parola intermedia di Mercurio, il destinatario si sdegna e passa dalle parole ai fatti:

Tramutossi qui Giove in oro: e se vide un pezo piovere oro da cielo e Giove discomparve visibilmente: e qui sonorono tanti instrumenti che è cosa innumerabile e incredibile.

(3) Il secondo capitolo recitato, intermedia il terzo e il quarto atto, ove il monologo veniva accompagnato nell’esecuzione dal gesto del seminare invano, con cui l’amante non ricambiato dall’amata rievocava le vane promesse di questa.

(IV) Il quarto atto, evidentemente con un lungo arco temporale di distanza dal precedente, terminato con l’effetto speciale della pioggia d’oro, vede Acrisio preoccupato dal fatto di non avere da tempo notizie di sua figlia, e quindi mandare un servo al guardiano Siro per sincerarsi che tutto sia a posto (la porzione risulta assai interessante, perché più mossa, in prese di parola inferiori all’unità dell’ottava). Siro entra, controlla e si accorge di quanto accaduto a sua insaputa: Soliloquio de Siro quando trova la puta gravida, offrendo agli spettatori una dettagliata diagnosi dello stato della giovane (“Gravida certamente apare al pecto, / e il corpo ancor ne mostra magior segno”) e della sua preoccupazione conseguente. La seconda parte della sequenza vede il resoconto di Siro ad Acrisio e la reazione furibonda di costui (Desperazione de Acrisio audita la novella), che culmina nell’ordine di annegare la figlia degenere (che, si noti, non ha in questa versione ancora partorito Perseo) e di incarcerare Siro.

Segue all’ottava del lamento di Danae (qui precedente e non successivo al parto, quindi di diversa collocazione rispetto al frammento di Simonide, allora non ancora riemerso alla conoscenza) una significativa didascalia, che sottolinea l’attitudine della fanciulla, che guarda al cielo mentre scongiura il padre di avere pietà di lei. Al resoconto relativo all’effetto scenico, che segue, infatti, l’autore fa precedere le proprie intenzioni “compositive”, offrendo alla dedicataria, che non si è beata delle meraviglie dello spettacolo, una sorta di falsa attestazione di un dato di partenza (si sottolinei il Qui è da sapere che apre la nota):

Qui è da sapere che Giove mosso a commiserazione de Danae, doppo la fu portata via, la converse in una stella, e lì se vide di terra nascere una stella e a poco a poco andare in cielo con tanti soni che parea che ‘l palazzo cascasse.

La didascalia compendia così il grado più rilevante dell’effetto spettacolare (che parea che ‘l palazzo cascasse) e l’esito finale (la trasformazione di Danae in stella) in un riferimento che sembra andare alla tradizione del mito, ma che è in realtà il principio essenziale della sua reinvenzione nella festa.

(4) L’ultimo intermezzo non appare, in realtà, davvero tale, posta la continuità dell’azione e la sua pertinenza al piano della vicenda principale. Si veda la didascalia:

Certe Ninfe che andavano a cazza vedendo in cielo una stella inusitata con una musica dimandarono a Giove che gli facesse intendere el caso. Per comandamento de Giove vene la dea de la immortalità così a mezzo aria e disse queste parole.

(V) Il quinto atto risulta anch’esso tale per modo di dire, in una zona indistinta tra la suddetta richiesta delle ninfe (che peraltro manca dal punto di vista testuale, presumibilmente intesa come “pezzo” musicale) e la risposta di Ebe, e le ultime ottave, in un doppio finale. Prima il ringiovanimento di Acrisio dopo il primo portento (Qui cascata la barba, Acrisio parla), sbrigato in tre versi, quindi un lungo monologo di Siro, liberato dalle catene, che serve da congedo e riconduce il senso della fabula alla cornice cortigiana.

“Pioggia celeste” e tradizione pittorica

Danae nuda, distesa sul letto, come quella contemplata dal Cherea terenziano, farà rivivere per mano dei “primi pittori” dei decenni del secolo seguente il genere del dipinto antico: dal Correggio della serie degli Amori di Giove, all’inizio del quarto decennio, per Federico II Gonzaga Duca di Mantova, a Tiziano, con le diverse versioni da lui realizzate, da quella di Capodimonte (con Cupido) a quella del Prado di Madrid (con la vecchia nutrice), ma anche nelle redazioni di bottega, oggi a Vienna e a San Pietroburgo (per un panorama sintetico e una lettura complessiva Gentili 2012, 220-221 e 258-259). Disposta a destra della protagonista, fa in questa serie il suo ingresso la figura di una nutrice vecchia e orrida, a sostituire i Cupidi di partenza (o l’Anteros di Correggio, giovane ma non più bambino, secondo altra interpretazione). Ed è appunto un Cupido nell’immagine probabilmente più antica della serie, come in un avvicendarsi di ruoli, a trattenere la vecchia, che si appresta a raccogliere un po’ dell’oro che scende a pioggia dalla nube sovrastante con una pentola, nel (perduto) dipinto del Primaticcio per la Galleria di Francesco I a Fontainebleau, testimoniatoci dall’incisione di Léonard Davent.

La compagnia di una nutrice, concessa alla figlia reclusa dal padre Acrisio, dettaglio del tutto laterale e ininfluente, è testimoniato nei paraggi dalla versione di Giovanni Andrea dell’Anguillara (i primi tre libri editi a Parigi, con dedica a Enrico II, nel 1554, e quella completa nel 1561 a Lione con dedica a Carlo IX), che dilata il brevissimo cenno a Danae offerto da Ovidio nel IV libro delle Metamorfosi (appena due versi, in un inciso tra il racconto della storia del padre Acrisio e del figlio Perseo, 610-611: “neque enim Iovis esse putabat / Persea, quem pluvia Danaë conceperat auro”) con copioso compendio di fonti varie, e degli stessi trattamenti dei decenni precedenti. La nutrice risulta qui citata all’ottava 372, a complemento della fabbricazione del “superbo giardin” cinto da “altissime mura di metallo”, e non è detto che non si tratti di una ricaduta dalla pittura al libro: “pur per gradire in parte a l’infelice, / [Acrisio] le diede in compagnia la sua nutrice”. Una lettura di questa versione di compendio sarà utile, in ogni caso, per una miglior comprensione della personificazione di una precisa funzione, inizialmente, e qui ancora, assegnata alla stessa Danae. Al contrario del ruolo della nutrice – tornando a Baldassarre Taccone – si veda quello nella Comedia affidato al servo Siro, nei cui panni egli si cala, a distinguere e polarizzare la funzione del disinteresse venale del “servitore” dell’eroina.

Stralcio, dunque, le due ottave più significative (375-377), che ancora nell’Anguillara fanno dell’attrazione per l’oro, non della debolezza della carne, il movente del concedersi finale di Danae, dopo una prima resistenza, assecondando l’escogitazione sottile del piano di Giove. Alla vista dell’oro che piove sulla terrazza Danae “apre il grembo”, ovvero si solleva la falda della veste, a premessa dell’apertura di altro “grembo”. Danae osserva dapprima, non vista da Giove, da sotto una loggia la pioggia aurata cadere, ma non resiste ed esce all’aperto per “catturarla”:

Come la nube minacciar la pioggia

conosce aperto la donzella argiva,

corre e ponsi a veder sotto una loggia,

e de la vista sua l’amante priva.

Ma quando vide in così strana foggia

ch’ogni sua goccia d’or puro appariva,

lasciò il coperto e non temé più il nembo

et a la ricca pioggia aperse il grembo.

Poi che del ricco tesoro a la donzella

(che non sa quel che sia) fatt’ha il sen grave,

ne va contenta in solitaria cella,

che pensa confidarlo ad una chiave.

Or quando sola la vergine bella

Giove rimira e sospizion non have

d’arbitro o testimonio che’l palese,

la vera forma sua divina prese.

Sta per morir la timida fanciulla,

quando vede quell’or che dal ciel piove

che la forma dorata in tutto annulla

e ch’al volto divin si mostra Giove.

Or mentre egli s’accosta e si trastulla,

ella cerca fuggirlo e non sa dove:

pur tanto ei disse e tanto oro mostrolle,

che n’ebbe finalmente ciò che volle.

In questa versione l’inseminazione non procede direttamente dal liquido che scende dal cielo, attraverso una fessura del tetto, come nel mito di partenza, ma dall’unione a Giove che riprende il suo corpo, e dopo un primo atteggiamento di ritrosia, col concedersi di Danae davanti a una replicata offerta d’oro, dalla pioggia alla moneta solida.

Tornando alla pittura per “sovrani” del mezzo Cinquecento, novelli “Giovi” committenti, e in particolare a Tiziano, la giustapposizione delle figure della Danae distesa, nuda, e dell’orrida ancella, separa dunque le due funzioni, attribuendo alla seconda la cupidigia per l’oro e alla prima la lascivia: la pentola del Primaticcio o il vassoio della versione di bottega di Tiziano di Vienna, con l’accessorio aggiuntivo, o la più semplice, diretta, “apertura del grembo” con le pieghe della veste alzata, ma della vecchia, nella versione del Prado, rendono ampia ragione di ciò: la pioggia d’oro si è fatta piuttosto una grandinata di monete, nella versione della bottega tizianesca, peraltro visibili anche intorno al corpo di Danae.

“Contigit igitur ut audita formositatis eius [Danae] fama, illam concupisceret Juppiter, qui, cum ad eam accessum alium non videret, versus in auri guttam ex tegulis in gremium eius se cadere permisit, et sic pregnans effecta est”, scriveva Boccaccio, riferendosi soprattutto a Servio (glossa a Eneide VII, 371) nelle Genealogie deorum gentilium (II, XXXII-XXXIII), ma già qui una moralizzazione spicciola, a proposito di una pudicitia virginis auro viciata, fa il suo ingresso. Per la venalità di Danae un ottimo esempio è offerto da una miniatura di un codice del tardo Quattrocento (1475-80), per una traduzione francese del De civitate Dei di Agostino, su un terreno del tutto diverso da quello della moralizzazione o addirittura della figuralizzazione cristiana del mito, che avvicina e sovrappone Danae e la Vergine Maria (Den Haag, Meermanno Westrenianum Museum, 10 A 11, fol. 47: si veda la scheda di Trisciuzzi, s.d., con bibliografia). L’immagine offre, peraltro, una sintesi di due amori di Giove, rappresentato come un re di questo mondo, seduto in trono, che abbraccia un giovanetto, ovvero Ganimede (sopra si legge un cartiglio che dichiara Jupiter fuit sodomita), e contemporaneamente svuota nel grembo di una donna vestita alla borgognona, con tanto di cappello in testa, seduta sotto di lui, sull’orlo della pedana, ovviamente Danae, un sacchetto di monete.

Danae pudica e vittima sacrificale

2 | Maître François, Gli amori di Giove con Danae e Ganimede, 1475-1480, miniatura dal De Civitate Dei di sant’Agostino, MMW, 10 A 11, fol. 47 r., Den Haag, Museum Meermano-Weestreenianum.

La Danae di Baldassarre Taccone risulta, sicuramente casta, toccata dal sentimento d’amore, e inconsapevole dell’ingravidamento per la pioggia celeste, che la bagna infatti seduta e non distesa, in una posizione simile a quella della signora col cappello in testa della miniatura appena considerata, ma senza traccia di venalità. Ella si rifiuta per due volte alle avances di Giove e appare dunque, decisamente, sul piano complessivo della favola, dall’uno all’altro “padre”, una vittima sacrificale.

Nel lamento che apre il secondo atto, un certo tempo dopo come si è detto, è la fanciulla ad affermare che Amore penetra le mura spesse della “torre oscura e bruna”, inseguendo gli umani, e in particolare le donne, “fin dalla cuna”, offrendo una massima memorabile agli spettatori e soprattutto alle spettatrici: “Casta è colei che da se stessa è casta: / casta non è da libertà che privi” (II,9-10). Considerazione che prosegue peraltro con un paragone rilevante con l’oro accumulato e chiuso in cassa, sottratto alla circolazione: “L’oro ch’è inchiuso in la ferrata cassa / da se stesso gridando el ladro chiede” (25-26). Siro, “persona accorta, / et omo degno, grazioso e umano” (I, 99-100), testimonia il disinteresse per l’oro, in un ruolo dunque identico e contrario a quello che rivestirà la nutrice nella tradizione figurativa rinnovata di là a pochi decenni, o come un Cherea non tentato dalla concupiscenza.

Danae si rifiuta due volte, appellandosi alla sua incrollabile castità: prima all’ambasciata di Mercurio (“dilli che Danae castità qui vove / serrata in grotte concavate e marmi / sì che non venga più affaticarmi”: II, 94-96) e quindi addirittura alla sua lettera. Tra i due tentavi, Mercurio tenta di corrompere Siro, che resiste impavido all’offerta di gran copia di oro e d’argento, offrendo peraltro un ironico ritratto, in verso sdrucciolo, della sua fisionomia, riferibile dunque all’interprete: “Squalido in volto sei, el corpo è macero, / i piedi par che di star su se sdegnino, / perché sei secco come quercia o uno acero. / Gli altri che in corte stan, de aver se ingegnino / e d’aver pur del ben forte procacciano” (II, 212-217). Il richiamo alla macerazione sembra indirizzare una richiesta di maggior attenzione e generosità al signore reale, celebrato nella festa.

Il nesso della seduzione dell’oro è dunque del tutto assente dal trattamento, decisamente rigettato, tanto per Danae che per Siro, e la stessa decisione di Giove – alla fine del terzo atto, dopo il deciso rifiuto della fanciulla – si concentra in un rapido passaggio dal detto al fatto, in forma di azione senza parole o di “effetto speciale”. Qui il dettaglio essenziale, relativo alla posa di Danae nel momento dell’inseminazione celeste:

Ella si siede sola sopra un scanno;

io mi vo’ tramutare in pioggia d’oro (III,58-59).

Dunque non una Danae distesa, e tanto meno nuda, ma seduta “sopra uno scanno”, e una congiunzione carnale che si riduce all’inseminazione, senza alcun coinvolgimento carnale, che permette accostamenti ad altre tradizioni, medievali e moraleggianti, di typus Pudicitiae, senza il sonno e l’assopimento di varie figure coeve, ninfe o umane.

3 | Jan Gossaert, Danae, 1527, olio su tavola, München, Alte Pinakothek.

Una Danae vestita e seduta, qui su un paio di cuscini, appare, col seno parzialmente scoperto, nel dipinto di Jan Gossaert detto Mabuse, firmato e datato 1527, conservato a Monaco, e per essa sono state anche proposte letture allegoriche di grado più alto, a partire dalla stanza caratterizzata come tempio che la circonda, per cui non prenderò qui partito (Corboz 2000). La tradizione delle moralizzazioni medievali di Danae e delle sue prosecuzioni è stata in particolare studiata di Salvatore Settis, che giunge fino agli affreschi del Peruzzi alla Farnesina, assopita in un boschetto. In essa anche il retroterra dei percorsi di moralizzazione, fino alla figuralizzazione mariana, offerta dagli “Ovidi moralizzati” del XIV secolo, da quello in versi a quello di Pierre Bersuire, con l’accostamento alla pioggia dorata di Giove della discesa dello Spirito Santo, e con la riconduzione dello stesso gesto del sollevamento dei lembi della veste, nel fare di essa un sinum per raccogliere la pioggia d’oro come di sottomissione alla volontà divina.

La sequenza di immagini del saggio di Settis offre, inoltre, altri riscontri rilevanti, anche per l’ambientazione della vicenda, come, per quanto interessa da vicino l’ideazione del luogo scenico della Comedia milanese, la collocazione della prigionia di Danae non solo in celle con grata ma, come mostra soprattutto l’immagine di un codice della Biblioteca Casanatense, nella sommità di un’alta torre, in luogo aperto e non raggiungibile, se non appunto dall’alto e per discesa: ecco una Danae, dunque, situ sublimata. Qui però auro violata sembra designare una marca di azione violenta o coercitiva nei suoi confronti, non eliminabile, anche passando a un significato metaforico o secondo.

All’inizio dell’itinerario che guarda all’incontrario a questa tradizione, punto di partenza dell’indagine di Settis, è significativamente collocata una medaglia di Elisabetta Gonzaga, Duchessa di Urbino, datata 1495, proponendo l’identificazione con Danae della figura che appare sul suo verso, nuda, distesa, e accompagnata da un motto che la dichiara abbandonata dalla Fortuna. Qui anche il coinvolgimento tra i campioni di riscontro della nostra Comedia, prossima per data e ambiente culturale.

Spetta a Monica Centanni una successiva riconduzione, a partire da tale identificazione, con una decisiva contestualizzazione, ristabilendo un esatto rapporto ai casi della vita matrimoniale di Eleonora, sposata, sedicenne, nel 1488, dopo la stipula del 1486, a Guidobaldo di Montefeltro, duca di Urbino: la scelta del soggetto, con un completo scioglimento del significato di una vera e propria impresa, determinata dall’immagine e dal motto che l’accompagna, si spiega nel senso di una maternità miracolosamente invocata, posta l’impotenza coeundi e di conseguenza generandi dello sposo e i vari tentativi e voti di superarla per mettere al mondo un erede (Centanni 2017, 121-ss. e in part. 403-425). Si tratta di una ricostruzione di assoluta precisione documentaria e contestuale e, al tempo stesso, di una più ampia riflessione sulla libera riappropriazione a questa altezza cronologica, nel campo della cultura cortigiana (e con una diversa attitudine feminile), delle figure del mito, rispetto a cui i personaggi reali si fanno “attori” (dal saggio si recuperi anche e si mediti, tra gli altri riscontri, la descrizione della festa nuziale, in data 11 febbraio 1488 a Urbino, in cui si collocava una fictione con Giunione e Diana disputanti “con rime ellegantissime qual fusse miglior vita si la matrimoniale o la virginale”: Centanni 2017, 404).

Favole mitologiche e significazione ‘matrimoniale’

Se si affianca la medaglia di Eleonora Gonzaga – col suo retroterra di significazione familiare e matrimoniale, messa in rapporto alla figura del mito – al fastoso spettacolo offerto dal conte di Caiazzo a Ludovico il Moro, bisogna inoltre, e soprattutto rimuovere l’idea di una sorta di sopravvivenza di un teatro profano concepito “al modo delle sacre rappresentazioni”, come lo immaginava Alessandro D’Ancona (peraltro le “sacre rappresentazioni” chiamate al confronto sono in realtà un prodotto, in altre città e contesti, appartenente ai medesimi anni e alla medesima elaborazione formale, Ventrone 1988). In generale per le favole mitologiche cortigiane dell’ultimo Quattrocento e del primo Cinquecento (che trovano nelle corti di Milano, Mantova e Ferrara i loro luoghi di riferimento), la linea evolutiva di questo genere lega l’applicazione alla commedia alla parallela fortuna della tradizione “intermedia” ovidiana: il rapporto tra modelli mitologici e ottava rima conosce, infatti, di là a pochi decenni, un esaurimento sostanziale, nel rifluire dalle forme rappresentative al romanzo in ottava rima e nello svolgersi in altra direzione dell’applicazione teatrale al mito. La prevalente destinazione di questo repertorio, che è di carattere matrimoniale, trova un elemento caratterizzante nel ribaltamento del finale tragico dei miti di partenza, girato in “lieto fine” per una più acconcia destinazione alla festa (Vescovo 2005).

Per alcune favole coeve rappresentate nelle corti padane la destinazione nuziale è sicura (Le noze di Psiche e Cupidine di Galeotto del Carretto, La favola di Cefalo e Procri di Nicolò da Correggio e altri ‘adattamenti’ di miti: per la seconda si veda Centanni 2007, anche per complessive osservazioni sulla ripresa cortigiana del repertorio mitico), per altre essa è stata fondatamente ipotizzata, pure nell’assunzione esemplare dello stesso finale ‘tragico’ (Guthmüller 1997, con la decisiva rilettura di un testo fondativo, considerato nella completezza delle componenti della “festa” originale, quale l’Orfeo del Poliziano). Nulla sappiamo invece relativamente al carattere e alla motivazione della festa offerta a Ludovico il Moro dal conte di Caiazzo, ma delle indagini potranno essere al proposito tentate, insieme a una collocazione della stessa figura della dedicataria del manoscritto che tramanda la Comedia.

Il mito originale vede due versioni principali, in cui Danae, dopo la fecondazione di Giove, è condannata dal padre ad essere chiusa in una cassa e gettata in mare, ancora gestante o insieme al figlio Perseo già venuto alla luce; la cassa viene immancabilmente ripescata in lidi differenti, nel Lazio o nell’isola di Serifo, e Danae sopravvive al supplizio, che va qui invece, almeno per lei, a buon fine.

Mentre in altre favole cortigiane, come abbiamo ricordato, al finale tragico-metamorfico (nel senso della sublimazione della vittima sacrificale, secondo la prospettiva di René Girard) viene sostituito un lieto fine, che sottrae i personaggi al loro destino, in questo caso la rielaborazione va in senso esattamente contrario, dall’esito felice del racconto di partenza alla morte e trasfigurazione dell’eroina: dunque una palese reinvenzione proprio nel senso della metamorfosi che sublima la violenza mimetica, che traveste l’uccisione della vittima sacrificale. Qui Ebe interviene, davanti allo stupore delle ninfe cacciatrici alla vista della stella, a dare notizia della messa al mondo di Perseo, non si capisce però avvenuta come. Dobbiamo immaginare per caso la cassa colata a picco con la madre, subito dopo aver dato alla luce il figlio, e questi ripescato da qualcuno?

La notizia dovrebbe atterrire Acrisio, visto che Ebe lo chiama direttamente in causa:

Danae è là su tra quelle alme serene,

però s’alegri ognun ch’era turbato,

che di lui e di tua figlia Perseo è nato (V, 14-16).

Danae, dunque, è stata metamorfosata da Giove impietosito (che ha avuto, comunque, da lei discendenza, per permettere a Perseo di continuare la storia) in stella splendente, emblema in cui rifulge la sua virtù, a illuminare la via agli spettatori e alle spettatrici della festa. Siro viene sciolto dalle catene e riacquista la sua libertà, pronunciando un lungo monologo conclusivo, dedicato al servire a corte. Quanto ad Acrisio, che di Danae ha provocato la morte, egli ritorna per prodigio giovane, come mostra la caduta della barba posticcia di scena, ed esce di scena, sembra, allegro e spensierato, con un finale di aperta violazione:

Qui cascata la barba, Acrisio resta giovane. Acrisio parla:

I’ te ringrazio, Giove, il vedo expresso,

contento son che Sir liber si facci,

che ‘l più lieto omo sono che viva adesso. (V, 17-19)

Difficile non vedere qui, in una direzione altrimenti “comica”, una conclusione parodistica, dove Acrisio guadagna, retrocedendo nel tempo, qualche anno di vita, o almeno riassapora la giovinezza prima che Perseo torni ad eliminarlo. Su questo scioglimento mi arresto, ponendo di nuovo la domanda già messa in campo, e rilanciando, eventualmente, qualche indagine a future occasioni.

Riferimenti bibliografici

- Centanni 2007

M. Centanni, Fabula di Cefalo e Procri. Drammaturgia del mito nel Quattrocento, “Musica e Storia” XVI/1 (2007), 37-56. - Centanni 2017

M. Centanni, Fantasmi dell’antico. La tradizione classica nel Rinascimento, Rimini 2017. - Corboz 2000

A. Corboz, La "Danae" di Mabuse (1527) come testimonianza dell'idea di Sancta Antiquitas, “Artibus et Historiae” 21 (2000), 9-29. - D’Ancona 1891

A. D’Ancona, Origini del teatro italiano, Torino 1891. - Gentili 2012

A. Gentili, Tiziano, Milano 2012. - Ginzburg 1986

C. Ginzburg, Tiziano e Ovidio e i codici della figurazione erotica nel Cinquecento, in C. Ginzburg, Miti emblemi spie. Morfologia e storia, Torino 1986, 133-157. - Guthmüller 1997

B. Guthmüller, Di nuovo sull’Orfeo del Poliziano, in B. Guthmüller, Mito, poesia, arte. Saggi sulla tradizione ovidiana nel Rinascimento, Roma 1997, 145-164. - Mazzocchi Doglio 1983

M. Mazzocchi Doglio, Leonardo 'apparatore' di spettacoli a Milano per la corte degli Sforza, in M. Mazzocchi Doglio et all. (a cura di), Leonardo e gli spettacoli del suo tempo, catalogo della mostra, Milano 1983, 41-76. - Settis 1985

S. Settis, Danae verso il 1495, “I Tatti Studies” I (1985), 207-237. - Steintz 1964

K.T. Steintz, Le dessin de Léonard de Vinci pour la représentation de la Danae de Baldassarre Taccone, in J. Jacquot (publ. par), Le lieu théâtral à la Renaissance, Paris 1964, 36-40. - Tissoni Benevenuti, Mussini Sacchi 1983

A. Tissoni Benvenuti, M.P. Mussini Sacchi (a cura di), Teatro del Quattrocento. Le corti padane, Torino 1983. - Trisciuzzi s.d.

S. Trisciuzzi, Giove e Danae, scheda in Iconos, s.d. - Ventrone 1998

P. Ventrone, Per una morfologia della sacra rappresentazione fiorentina, in R. Guarino (a cura di), Teatro e culture della rappresentazione. Lo spettacolo in Italia nel Quattrocento, Bologna 1988, 195-225. - Vescovo 2005

P. Vescovo, Il teatro del Rinascimento. Il mito e la “favola cortigiana” in P. Gibellini (a cura di), Il mito nella letteratura italiana, vol. I. Dal Medioevo al Rinascimento, Brescia 2005, 535-551. - Vescovo 2020

P. Vescovo, L’incerto fine. La peste, la legge, il teatro, Venezia 2020.

English abstract

The article concerns the Comedia di Danae by Baldassarre Taccone, a favola mitologica represented in Milan, in 1496 in its dramatic articulation and in relation to the myth relived in the courtly dimension. It makes particular reference to the modification of the conclusion, here with a transfiguration into a star of the protagonist, chaste girl and sacrificial victim.

keywords | Danaë; Baldassarre Taccone; Leonardo; mythological fable.

La Redazione di Engramma è grata ai colleghi – amici e studiosi – che, seguendo la procedura peer review a doppio cieco, hanno sottoposto a lettura, revisione e giudizio questo saggio.

(v. Albo dei referee di Engramma)

Per citare questo articolo/ To cite this article: “Ella si siede sola sopra un scanno; io mi vo’ tramutare in pioggia d’oro”. Note sulla Comedia de Danae di Baldassarre Taccone, a cura di P. Vescovo, “La Rivista di Engramma” n. 178, dicembre 2020/gennaio 2021, pp. 160-179 | PDF dell’articolo