Le prove degli altri

A dialogo con Peppe Nanni e Umberto Santino

a cura di Maria Bergamo, Giacomo Confortin, Fabrizio Lollini

English abstract

Il primo modo con cui Engramma vuole sondare il concetto di ‘prova’ in questo numero monografico incentrato sul metodo storico-artistico è rivolgersi all’esterno del campo della Storia dell’arte. Abbiamo interrogato due esperti di ambiti disciplinari in cui la prova assume un carattere di particolare rilevanza: quello giuridico e quello sociologico e di inchiesta, con l’avvocato Peppe Nanni e con lo studioso antimafia Umberto Santino. Da questa prospettiva le Prove degli altri spostano il piano della visione e consentono uno sguardo obliquo anche sulla materia artistica.

Il documento è monumento. […] Al limite, non esiste un documento-verità.

Ogni documento è menzogna. Sta allo storico di non fare l’ingenuo.

Jacques Le Goff, Documento/monumento, 1978

Actore non probante, qui convenitur, etsi nihil ipse praestat, obtinet. Il principio cardine del processo, che il rozzo latino di questo brocardo sintetizza, impone a chi promuove un’azione legale – civile o penale – di fornire la prova del proprio assunto, mentre chi è chiamato in causa – convenuto o imputato – gioca di rimessa e deve dimostrare le proprie ragioni solo di fronte alla produzione di fonti convincenti che l’attore abbia riversato in giudizio.

La materia probatoria quindi rappresenta un elemento essenziale nella sfera del diritto e la riflessione dottrinaria al riguardo ha dato luogo a una tradizione speculativa che si è estremamente raffinata intorno alle definizioni di prova, indizio, presunzioni (semplici e legali, relative e assolute). Ma occorre tener presente che non si tratta di un dibattito avulso dallo scorrere della concretezza storica, non si tratta di discettare sulla giustizia archetipica, metafisicamente vigilata da Themis, quanto di seguire le pieghe in divenire del pronunciamento giudiziale, di quel ‘fare giustizia’ che va sotto il nome di Dike, della sentenza pronunciata – giurisdizione – per dirimere una concretissima controversia, che contrappone gli interessi nella scena attuale della Città. Con due rilevanti conseguenze: il rispetto formale paritario, bilanciato, che deve essere riconosciuto ai contendenti per non falsare il risultato; e l’attenzione non solo per le prove ma anche per le regole di assunzione delle prove, per le norme procedimentali che disciplinano il modo in cui, attraverso una schermaglia dialettica, il verdetto viene a formarsi, in una progressione operativa che ‘produce’ la verità sentenziata come risultato finale. E il gioco consiste nell’armare di forza persuasiva – l’incanto di Peitho – le proprie tesi, degradando il lignaggio probatorio, la valenza ‘certificata’ della documentazione avversaria. “Ogni documento è monumento”. Proprio per la sua natura così geneticamente agonistica (e quindi così greca), la contesa giudiziaria pretende che venga sorvegliato il rispetto delle regole del gioco, stabilite con il consenso delle parti: le modalità di assunzione degli elementi di convincimento, più che il contenuto della decisione, destinato immancabilmente a scontentare qualcuno, che cercherà molto spesso la rivincita, impugnando la sentenza secondo le modalità che lo stesso diritto procedurale di volta in volta già prevede come prolungamento della partita, quasi a voler concedere ulteriore sfogo alla domanda individuale di giustizia e non solo in funzione nomofilattica (di salvaguardia dell’esatta e uniforme applicazione del corpus legislativo, che è invece un’esigenza pubblica).

La prova, nel sistema giuridico, è l’elemento che forma il convincimento circa l’esistenza o l’inesistenza di un fatto storico, considerato rilevante dal diritto, nella mente di chi è chiamato a giudicare. I mezzi di prova sono svariati, dal documento alle dichiarazioni testimoniali, alle perizie tecniche degli ausiliari del giudice che forniscono consulenze – ma senza poteri decisori – nei settori più disparati. Il libero convincimento si travasa nella decisione, che deve essere ampiamente motivata per consentire il controllo dell’iter logico che ha portato a una certa conclusione sulla base del materiale probatorio versato nel processo. La prova può essere diretta, se riguarda immediatamente il fatto oggetto di causa, o indiretta, se poggia su indizi che, accertando un certo presupposto, consentono di presumere in via mediata l’esistenza del fatto storico principale. Gli indizi per assumere validità devono essere gravi, cioè dotati di forza persuasiva, precisi – e quindi non suscettibili di interpretazioni contrastanti – e devono essere concordanti tra loro a supporto di un’interpretazione univoca. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce la portata di questo canone ermeneutico:

In tema di valutazione della prova indiziaria, infatti, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. pen., sez. 3, n. 30382, 08.03.2016, p. 5).

Un dispositivo di tecnologia giuridica, quello enunciato dalla Cassazione, congruo e funzionale all’economia dei processi che quotidianamente impegnano le aule dei tribunali e che tuttavia lascia, rispetto allo scavo interrogativo che inquieta la ricerca proposta da Engramma, un largo margine di inappagamento: soprattutto se mettiamo al fuoco di un obiettivo critico l’ultimo richiamo “all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana”.

Se ambientassimo questa statuizione, di così apparente innocenza, nel clima dei processi per stregoneria arrivati a lambire l’inizio dell’età moderna, potremmo capire perché alcuni autori hanno potuto concludere che quei processi, nel tribunale dell’Inquisizione e negli analoghi di area protestante, erano connotati da forti garanzie difensive. Se la normale razionalità umana ritiene che i sortilegi rientrino nell’ordine naturale delle cose, il regime della prova indiziaria non può che uniformarsi a quest’ordine comunemente inteso.

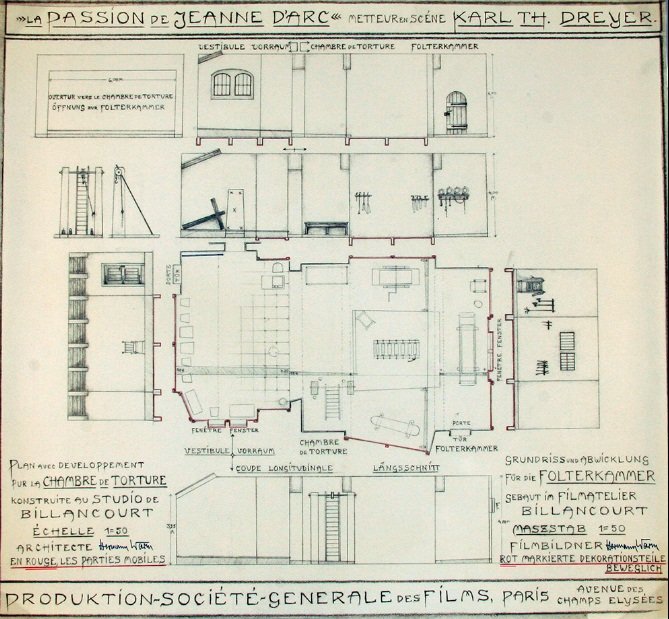

Studio per il set del film La passione di Giovanna d’Arco (La Passion de Jeanne d’Arc, Carl Theodor Dreyer, 1928), Copenhagen, Danish Film Museum.

Simmetricamente, fintanto che la prassi mafiosa fu relegata tra le espressioni folcloriche del costume siciliano, la giurisprudenza si limitò a registrarne l’incatturabilità nelle maglie della giustizia, sancita da una pluridecennale scia di assoluzioni “per insufficienza di prove”. Solo quando l’insistente azione di pochi apripista ha condotto alla celebrazione del primo Maxiprocesso alla Mafia, l’esistenza di Cosa nostra è stata riconosciuta come un fatto ontologicamente innegabile. Infine le prove sono risultate sufficienti, perché la concentrazione di ipotesi delittuose, processate con un unico atto giudiziario, contro uno scenario suggestivo, con centinaia di imputati e con la presentazione serialmente scandita di un grande volume di prove e di circostanze indiziarie (che, individualmente considerate, avrebbero prestato il fianco al sistematico dubbio sollevato da chi aveva un proprio interesse) hanno consentito la percezione sociale del fenomeno criminale.

L’insistenza dello sguardo investigativo ha prodotto una modificazione della realtà: la stessa tecnica, la stessa strutturata intenzione che ha modificato l’estetica del mondo nella piega operativa assunta dagli artisti del Rinascimento. Ecco perché appare troppo facile parlare di “ordine naturale delle cose” e “normale razionalità umana”. Col linguaggio di James Hillman:

Non sto facendo il paladino di un romanticismo barocco o dell’orrore gotico, né di un nuovo culto del bizzarro per scandalizzare i borghesi. Queste cose non sono che l’altra faccia della normalità. Vorrei piuttosto richiamarmi al Timeo di Platone: la ragione da sola non governa il mondo né fissa le sue regole. Cercare nelle vie di mezzo le norme, norme senza enormità, è ricusare la causa errante di Ananke. Norme del genere sono illusioni, false credenze, che non tenfono conto della natura delle cose nella sua interezza. Le norme senza patologizzazioni nelle loro immagini attuano un processo di normalizzazione sulla nostra visione psicologica, fungendo da idealizzazioni repressive, che ci fanno perdere il contatto con le nostre individuali anormalità. La fantasia della normalità diventa a sua volta una rappresentazione distorta di come sono realmente le cose (J. Hillman, Ananke e Atena. La necessità della psicologia anormale [On the Necessary of Abnormal Psychology, “Eranos Jarburch” 43, 1974], in Id., La vana fuga dagli dèi, trad. di A. Bottini, Milano 1991, 135).

“Norme senza enormità”, che tentano vanamente di negare le dinamiche di eccedenza semantica e le logiche di intensificazione dei significati che hanno già sfrattato i residui di una concezione tardo positivistica, di un realismo feticista o rassegnato che assume lo stato di cose esistente come immodificabile. O che si rovescia, per disperazione, in un soggettivismo onirico.

Una miscela regressiva che, nel campo della legislazione, sta conducendo da un lato alla frammentazione delle pretese, purtroppo espresse più in modalità proibizionista che lungo una spirale di espansione libertaria, alla moltiplicazione conflittuale delle rivendicazioni microidentitarie che prolificano senza sosta – vanificando la figura politica della cittadinanza partecipe della res publica – e, dall’altro, proclama le forme vuote e astratte di un diritto vittimario schizofrenico, che inibisce la ricerca storica e contraddice la pretesa di universalità nel momento stesso che la decreta. Per fare un esempio notorio, consideriamo la vicenda dello sterminio degli Armeni durante gli ultimi anni dell’Impero Ottomano: in Francia era penalmente vietato negare questo fatto storico, in Turchia è proibito per legge affermare che il genocidio armeno è stato perpetrato.

Ad altro pensava Giordano Bruno quando invitava a coniugare rigore e passione, esattezza tecnica calibrata con progetto trasformativo, sapendo che è nell’attrito della lotta che le verità storiche del mondo misurano le incandescenze, le cristallizzazioni materiali e le scale d’intensità dei movimenti di luce che le attraversano.

“Il paradigma della complessità”

Umberto Santino, studioso antimafia, fondatore del Centro siciliano di documentazione "Giuseppe Impastato" di Palermo

Redazione di Engramma: Nella sua attività professionale, è rilevante il concetto di Prova, cioè di elemento che convalida una proposta interpretativa, una teoria, un protocollo operativo o una decisione?

Nei miei studi, specialmente in quelli sulla Mafia, che ho condotto all’interno del Centro siciliano di Documentazione “Giuseppe Impastato”, intreccio Sociologia e Storia, aspetti qualitativi e quantitativi. Le indicazioni di metodo che seguo si possono elencare così: vaglio delle idee correnti; formulazione di un’ipotesi definitoria; elaborazione delle linee fondamentali di un progetto di ricerca; la loro verifica attraverso la ricerca. Perciò sostituirei il concetto di Prova con quello di Verifica, nel senso che la ricerca, condotta con onestà intellettuale nell’utilizzo dei dati rilevati, verifica o smentisce le ipotesi iniziali. La ricerca è un’avventura e come tale va vissuta. A proposito dell’onestà intellettuale: ho potuto constatare che, studiando le stesse carte, sono giunto a conclusioni diametralmente opposte a quelle cui sono giunti altri studiosi. Questi, evidentemente, avevano condotto la propria ricerca con l’intenzione di confermare la tesi da cui erano partiti, selezionando i dati che servivano a sostenerla e tralasciando quelli che la confutavano.

RdE: Come viene definita la prova? Sulla base di elementi concreti e materialmente misurabili? E secondo lei esiste una correlazione tra prova e modelli matematici di tipo statistico; vale a dire, la prova si rinforza o viene presa per valida sulla base di ricorrenze frequenti o di percentuali?

La prova, intesa, come indicato, quale una verifica, deve fondarsi su elementi concreti che, siano essi convergenti o contraddittori, vanno utilizzati nella propria complessità. Le ricerche su aspetti quantitativi poi devono necessariamente essere corredate da dati numerici, inquadrati in modelli di tipo statistico. E chi non avesse competenze su questo terreno deve rivolgersi a chi le possiede. Porto un esempio concreto: nella nostra ricerca sugli omicidi a Palermo, i cui risultati sono stati pubblicati nel volume La violenza programmata. Omicidi e guerre di mafia a Palermo dagli anni ’60 ad oggi (Milano 1991), si era reso necessario l’impiego di un gran numero di dati quantitativi, perciò chiedemmo la collaborazione di un docente di Statistica giudiziaria, Giorgio Chinnici (co-autore dell’opera, il quale ci ha lasciati l’anno scorso).

1 | I binari dove fu abbandonato il corpo di Peppino Impastato (© Franco Zecchin).

Questa fu senz’altro una collaborazione felice, e Statistica, Sociologia e Storia si correlarono perfettamente, dando vita a una ricerca che, nell’ambito di quelle sulla violenza mafiosa, considerata nei suoi risvolti strumentali ma anche culturali e simbolici, fu ritenuta un modello di riferimento. Tuttora è utilizzata, per esempio nel recente volume sulla violenza camorristica: Mafia Violence: Political, Symbolic, and Economic Forms of Violence in Camorra Clans (ed. by Monica Massari and Vittorio Martone, London-New York 2019).

RdE: Basandosi sulla sua esperienza, pensa che tanti indizi possano formare una prova? E quanto questo dipende dalla loro disposizione e organizzazione retorica all’interno del discorso ermeneutico? Nella sua professione, che passaggi si propone di seguire per ottemperare a un rigore metodologico? E quali strumenti di controllo e autocritica esercita per salvaguardarsi da vizi interpretativi?

Quanti indizi formino una prova è una domanda che credo andrebbe bene per un investigatore o un magistrato. La prospettiva di un ricercatore che si muove sul campo delle Scienze sociali è un’altra; deve verificare la bontà, l’affidabilità di una tesi, una valutazione, un’analisi pregressa. Tornando alle mie indicazioni metodologiche, nello studio delle idee correnti sulla Mafia, sono giunto a distinguerle in stereotipi e paradigmi. I primi sono frutto di pregiudizi e luoghi comuni, come: “La Mafia prima era buona, ora è cattiva”; “La Mafia esiste solo quando spara”; è “un’emergenza temporanea”; è “un fenomeno anti-Stato”. I paradigmi al contrario sono idee che hanno un fondamento scientifico, sono elaborate in base a un criterio e con una massa di dati; esempi: la Mafia come associazione tipica, come impresa, modello culturale, etc. La mia analisi ha cercato di demistificare gli stereotipi – la Mafia è sempre stata un fenomeno criminale, continuativo, il suo rapporto con lo Stato e le istituzioni è complesso, va dalla conflittualità all’interazione e alla complicità. Ma è una guerra perdente, perché le idee-stereotipo sono continuamente diffuse dai media di informazione, sono condivise da gran parte della popolazione, e sono fatte proprie dai legislatori. La Legge antimafia è venuta pochi giorni dopo il delitto Dalla Chiesa del 3 settembre 1982: se non avessero ucciso Dalla Chiesa, non ci sarebbe stata. I paradigmi peraltro colgono solo un aspetto del fenomeno mafioso. Con il mio “Paradigma della complessità” ho proposto una sintesi in cui convergono aspetti diversi: criminologici, sociali, economici, politici, culturali. Ma nemmeno questo è un dogma, è un’ipotesi soggetta a verifica.

RdE: Potrebbe citare, come titolo d’esempio, un momento fondante della sua concezione di prova nella sua esperienza professionale?

Sul terreno giudiziario, posso fare riferimento alla nostra esperienza a riguardo dell’assassinio di Peppino Impastato, avvenuto a Cinisi il 9 maggio 1978. La tesi condivisa da magistrati, con qualche eccezione, e forze dell’ordine, in blocco, era che si trattasse di un attentato compiuto da un criminale inesperto o da un suicida. Peppino era figlio di un mafioso e nipote di un capomafia, la Mafia l’aveva in casa e non a “cento passi” (vd. Felicia Bartolotta Impastato, La mafia in casa mia, con Anna Puglisi e Umberto Santino, Trapani 2018, nel quale abbiamo raccolto la storia di vita di sua madre).

Accanto ai suoi familiari che avevano rotto con la parentela mafiosa e alcuni suoi compagni di militanza, il Centro di documentazione – che era nato prima, nel 1977, e gli è stato dedicato dopo l’assassinio – ha condotto per anni un’azione che all’inizio sembrava senza sbocco. Abbiamo raccolto prove, appunto, più che indizi: abbiamo trovato le pietre macchiate di sangue nel casolare in cui era stato tramortito o ucciso; abbiamo documentato l’attività decennale di Peppino, rivolta soprattutto contro il capomafia Gaetano Badalamenti. Ma per i magistrati questo non è bastato. Ci sono volute le dichiarazioni dei cosiddetti pentiti. E solo queste sono state considerate delle prove. A mio giudizio lo erano anche le nostre. Questo può sembrare un caso particolare in cui si incrociano indizi e prove, invece è lo specchio della prassi giudiziaria nei processi per Mafia, dove la figura del collaboratore di giustizia prevale sul resto del materiale versato nel processo. Certamente i mafiosi-collaboratori, quando le loro dichiarazioni sono riscontrate, hanno dato un contributo decisivo alla lotta giudiziaria alla Mafia, ma il processo ai mafiosi non può avere come unica prova ciò che dicono i pentiti.

2 | “GIUSEPPE IL TUO SANGUE CHIEDE VENDETTA”. Il casolare dove fu tramortito o ucciso Peppino Impastato (© Franco Zecchin).

Per concludere, leggendo il titolo che avete dato a questo numero, Per insufficienza di prove, desidero ricordare che per molti anni “l’insufficienza di prove” è stata la conclusione, prevista e prevedibile, si potrebbe dire naturale, di quasi tutti i processi per Mafia. È stata una forma di impunità e di legittimazione della violenza e della delittuosità mafiosa che ha fatto parte del profilo identitario del mafioso. La giustificazione dei magistrati era l’ostacolo dell’omertà: i testimoni non parlavano o, per paura, ritrattavano le dichiarazioni; o ancora che non ci fosse una legge che prevedesse la Mafia come reato. Penso che si possa parlare più realisticamente di una valutazione diffusa della Mafia come di un soggetto a cui veniva appaltata la violenza altra rispetto alla repressione istituzionale. Mi riferisco soprattutto alla repressione dei movimenti popolari, in particolare alle lotte contadine. I delitti che colpivano dirigenti, militanti, partecipanti alle manifestazioni e agli scioperi sono rimasti impuniti, nonostante le denunce dei loro compagni di lotte, perché magistratura e forze dell’ordine erano parte di un blocco di potere che si sentiva minacciato da quei movimenti. E questo spiega la persistenza della Mafia. Solo negli ultimi decenni, quando questa violenza prese a colpire le istituzioni, coi delitti Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino, e in seguito alla ratifica della Legge antimafia, l’impunità dei mafiosi non è più la regola, e quasi tutti i capi, e molti dei gregari, sono stati condannati.

RdE: Vuol dire che ora ci sono le prove sufficienti?

Vuol dire che, cadute le prospettive alternative al sistema capitalistico e all’assetto di potere dominante, la Mafia non ha più l’appalto della violenza e non è più legittimata dall’impunità. Il problema, più che giudiziario, è politico.

English abstract

For this monographic issue of “La Rivista di Engramma”, we asked two experts from other fields than Art History to give their opinion about the concept of Evidence: the lawyer Peppe Nanni explained us his project-based and partecipated point of view on the legal proof; while the antimafia scholar Umberto Santino, to whom we send four questions, replied commenting on the legal matter about the Peppino Impastato murder.

Keywords | Evidence; Law; Sociology; Mafia.

Per citare questo articolo / To cite this article: M. Bergamo, G. Confortin, F. Lollini, Le prove degli altri. A dialogo con Peppe Nanni e Umberto Santino, “La Rivista di Engramma” n. 186, novembre 2021, pp. 15-26 | PDF