.jpg)

sopra a sinistra | la Piramide di F. Venezia nel recinto dell’anfiteatro di Pompei; a destra | la Sfera di S. Irarrázaval nell’edificio Subercaseaux a Valparaiso.

sotto | La piramide di Turenne e la sfera di Newton di E.-L. Boullée.

Sculpture, painting, architecture should not be used as wedges to split our experience of art and life; they are here to link, to correlate, to bind dream and reality.

Frederick Kiesler

Denken als Rechnen?

Buona abitudine è che l’architettura racconti di se stessa e dei suoi riferimenti; che compia, in altre parole, un discorso su se stessa, un discorso interno al proprio corpus disciplinare. Ma, alcune volte, e le opere effimere presentate in questo articolo provano a dimostrarlo, l’architettura racconta qualcosa che travalica il proprio ambito disciplinare e, nella fissità delle sue forme, anzi proprio a partire da questa condizione, narra del mondo che cambia intorno a noi e dei modi attraverso cui, usando segni specifici, essa resiste criticamente al modo di stare al mondo ispirato dalla cultura dominante. Una cultura in cui prevale il pensiero calcolante, “Denken als Rechnen”, secondo la posizione di Heidegger, e il quasi totale annullamento del pensiero meditante (Heidegger [1957] 1991). In altre parole, ci sono, anche tra le opere temporanee, allestimenti che, letteralmente, lasciano il segno; si tratta di opere di cui, anche a distanza di anni, sono piene le memorie di architetti, turisti e viaggiatori che le hanno visitate, percorse e poi descritte, fotografate, pubblicate: queste opere si pongono a tutti gli effetti come pezzi che attivano una tradizione millenaria di forme e simboli per dare nuovo significato a cose e fatti apparentemente banali o più o meno noti, travalicando e reinterpretando significati che a quelle forme si sono attaccati grazie a miti, riti e a vere e proprie teorie della progettazione. Si tratta in questo caso della Piramide di Francesco Venezia nell’anfiteatro di Pompei, realizzata in occasione delle mostra Pompei e l’Europa. 1748-1943, che assumeva in questo luogo l’emblematico titolo Rapiti dalla morte. I calchi – le fotografie e della Sfera di Sebastián Irarrázaval, realizzata per ospitare inizialmente la mostra sui 120 anni della Scuola di Architettura della Pontificia Università di Santiago del Cile e in seguito usata come padiglione per rappresentare la scuola alla XIX Biennale di Architettura e Urbanistica del Cile con il titolo 120/Valparaíso Pavillon. Di questa opera, nata per essere collocata in vari luoghi del Cile, l’articolo si occupa in riferimento alla sua collocazione all’interno dell’edificio Subercaseaux, un blocco a corte di alto valore storico-culturale per il quartiere del porto della città cilena di Valparaíso, di cui restano solo i muri perimetrali a seguito di un incendio nel 2007. Si tratta, in entrambi i casi, di allestimenti, come detto, molte volte pubblicati e presentati; separatamente, fino ad oggi. I riferimenti più immediati, ovvio, sono legati alla grande stagione dell’architettura rivoluzionaria francese e a quell’Architecture. Essai sur l’art di E.-L. Boullée in cui sono presentati il cenotafio di Turenne e quello per Newton (Boullée 2005, Dal Co 2015, Pireddu 2016). Perché allora scriverne di nuovo a distanza di otto anni dalla loro realizzazione e breve vita di opere costruite? Perché la luce delle città costiere, la materia bruciata, il legno, il ferro, la geometria, “il mistero della semplicità: cubo, piramide, sfera”, come ebbe a scrivere Leo Longanesi (Longanesi 1957), sono gli elementi dati attraverso cui queste due installazioni temporanee interpretano, nello stesso anno e a distanza di oltre dodicimila chilometri, il rapporto con lo spazio cavo di edifici in rovina. Perché nello stesso anno e a distanza di oltre dodicimila chilometri, queste architetture effimere si pongono e ci pongono il problema dell’interpretazione del sacro nel secondo millennio e definiscono una pausa nel rutilante e progressivo svolgersi della cultura processuale dominata dalla tecnica, in cui si muovono le nostre vite quotidiane. Ma andiamo con ordine. A Pompei come a Valparaíso i due edifici temporanei vengono collocati all’interno di scheletri di edifici il cui valore simbolico all’interno delle città è parte pregnante della loro condizione di rovina. Se di Pompei e del suo anfiteatro, in questa parte del mondo, sappiamo molto, più rarefatta e reticente è la conoscenza comune di Valparaíso, se non come meta esotica e come grande porto della costa pacifica dell’America Latina. Entrambe le città, quella sepolta dalla cenere e dai lapilli dello Sterminator Vesevo (Leopardi [1845] 1998) come quella molte volte danneggiata da terremoti e incendi, d’altra parte, sono – la prima per l’area archeologica in cui si trova l’Anfiteatro, la seconda per il quartiere del porto in cui si colloca il palazzo Subercaseaux – Patrimonio dell’Umanità ed entrambe sembrano suggerire agli architetti, che devono interpretarne il loro carattere attuale, interventi che mirino a sottolineare la sacrale monumentalità dei loro luoghi rovinati. Entrambi gli allestimenti infatti, con assoluta consapevolezza da parte dei loro autori, trasformano lo spazio liminale e quello vuoto di questi edifici in rovina, in due ‘recinti sacri’ entro cui vengono collocati edifici celebrativi. Si potrebbe argomentare che è il tema stesso, in qualche modo celebrativo, da cui scaturiscono questi allestimenti a sollecitare il valore sacrale delle forme e dunque il ricorso a quei segni della geometria solida, la piramide e la sfera, che tra le altre grandi forme primarie sono comprensibili nella loro bellezza assoluta da chiunque ne faccia esperienza;

[…] les cubes, les cônes, les sphères, les cylindres ou les pyramides sont les grandes formes primaires que la lumière révèle bien; l’image nous en est nette et tangible, sans ambiguïté. C’est pour cela que ce sont de belles formes, les plus belles formes. Tout le monde est d’accord en cela, l’enfant, le sauvage et le métaphysicien (Le Corbusier, 1924).

Ma questo non è sufficiente a spiegare perché gli sguardi di due architetti contemporanei non solo colgono in due precisi riferimenti formali del secolo dei lumi – i due cenotafi di Boullée conficcati nella memoria della tradizione occidentale della teoria della architettura allo stato di semplici bellissimi disegni – una diretta discendenza delle forme che intendono includere all’interno della pianta a ellisse dell’anfiteatro e del quasi quadrato del palazzo Subercaseaux, ma li attualizzano e li reinterpretano in una chiave di decisa alterità rispetto ai modi dell’architettura praticata in questo secondo millennio. Qui si fermano le analogie tra i due progetti e tra questi e gli illustri precedenti disegnati da Boullée. Infatti se entrambi divengono riferimenti per i recinti in cui s’innestano, la piramide di Francesco Venezia sperimenta lo spazio cavo della piramide trasformandolo nello spazio voltato di un Pantheon, mentre nell’allestimento di Irarrázaval, la sfera assume il ruolo di copertura per lo spazio interno a pianta circolare e di vero e proprio landmark in riferimento al quartiere del porto di Valparaíso. In altre parole, mentre la piramide pompeiana, riflettendo l’interesse sempre manifesto di Venezia per l’architettura egizia, diviene uno spazio da abitare, nell’opera di Irarrázaval la sfera diventa uno degli elementi della composizione di uno spazio abitabile: la copertura. Così se la copertura della piramide diviene una forma concava, nell’allestimento cileno essa assume una forma convessa.

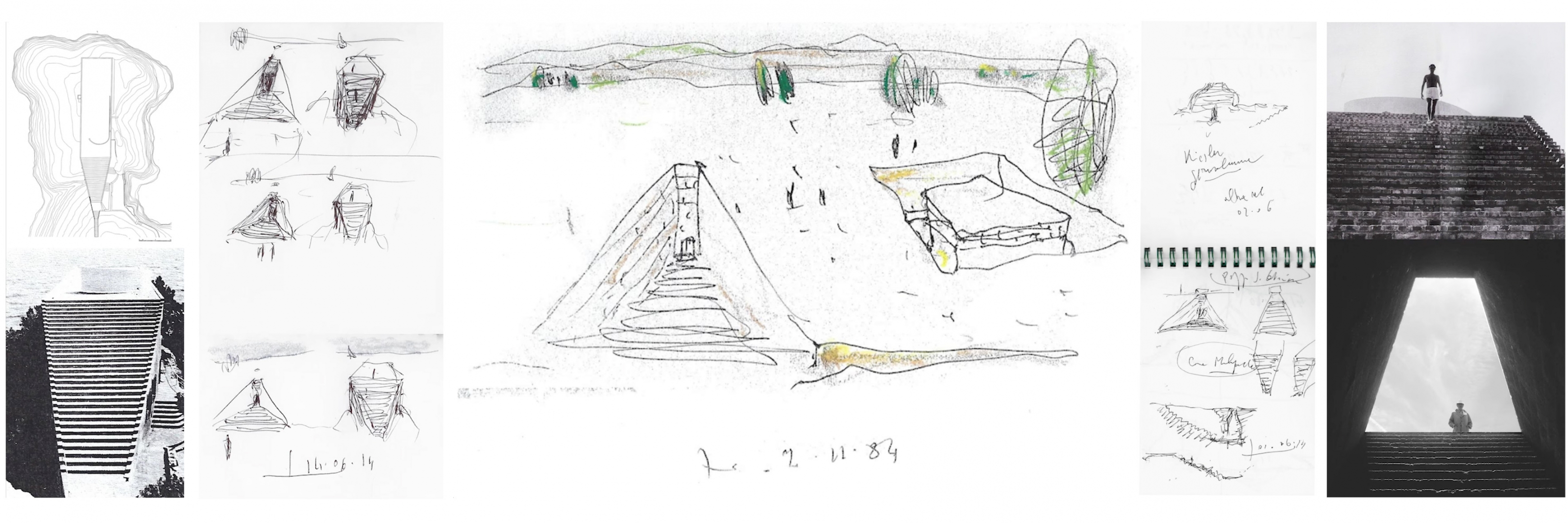

da sinistra a destra | Francesco Venezia, rilievo di casa Malaparte, schizzi delle tombe di Cerveteri, schizzi della cupola del santuario del libro di F. Kiesler e di Casa Malaparte di A. Libera a evocare scavi ed estrusioni, fotomontaggio di ritratti di F. Venezia a Villa Malaparte a Capri e all'imbocco del Pozzo di Santa Cristina (l’autore di quest’ultima foto è V.Latina) in epoche diverse.

La Piramide sotto il Vesuvio

Delle speranze e dei sogni dei monarchi che costruirono le Piramidi, del loro orgoglio, delle sofferenze degli operai, non sopravvive nulla. Ma le masse di pietra rimangono.

Roger Caillois

Recinto dedicato ai giochi circensi e ai combattimenti gladiatori, l’anfiteatro di Pompei, dal 1748, anno della sua scoperta a opera dei primi scavi voluti dai Borboni, si presta occasionalmente ad ospitare concerti o mostre, quali per esempio quelle legate al famoso film del 1971 di A. Maden Pink Floyd. Live at Pompeii, che possono occupare tanto i passaggi sotterranei agli spalti, quanto il grande spazio vuoto dell’arena, e a promuovere questa scelta del luogo da parte della cultura pop contemporanea contribuisce indubbiamente la fascinazione del grande vuoto ellittico disegnato dal perimetro murario degli spalti, di poco più di 130x100 metri, e quella sua architettura prodotta dallo scavo e dalle sapienti opere murarie degli antichi mastri costruttori latini. In ogni caso il recinto funge, in tutte queste occasioni, per quello che è: un’arena. Solo con il progetto di Francesco Venezia l’arena si trasforma in altro da sé, si trasfigura in un temenos. D’altra parte non è possibile osservare l’opera architettonica di Francesco Venezia fuori dai suoi interessi di pescatore “nella realtà del pensiero speculativo” e dal suo impegno come intellettuale che annota come:

[…] L’interesse maggiore del lavoro di un architetto risiede nel sedimento concettuale che riesce a lasciare. Importante non è analizzarne le articolazioni compositive, le connotazioni linguistiche […] bensì scoprire quanto di ideale sotto di esse si cela. Raggiungere la base concettuale sulla quale un progetto è stato edificato (Venezia 2011).

E questa insistenza sull’aspetto concettuale/ideale sotteso all’essere architetto è proprio uno degli aspetti che, in questa sede di un numero dedicato al Segno e Disegno, mi preme sottolineare del maestro napoletano ma vedremo più avanti comune anche dell’architetto cileno, non solo e non tanto perchè questa puntualizzazione lo avvicina proprio al grande Boullée, ma perchè mi sembra urgente estrarre da questa lezione, nel tempo che stiamo vivendo – il quale rapidamente volge il proprio sguardo più fiducioso che dubitativo all’intelligenza artificiale quale motore del nostro futuro – l’attenzione su La natura poetica dell’architettura, come si intitola proprio il breve pamphlet di Francesco Venezia del 2010, quale alternativa all’architettura come “teoria del reale” secondo le parole con cui Heidegger definisce la scienza nella nostra epoca. È noto e documentato, d’altra parte, come il rapporto di Venezia con il concetto di rovina e di non finito sia tra le questioni che più alimentano la sua condizione di architetto contemporaneo e come da questa considerazione della rovina discendano altre feconde intuizioni per la sua opera realizzata (Venezia 2010 e 2011). Ma è in una delle ultime apparizioni pubbliche, precedente di un paio d’anni l’era Covid – dopo la quale il maestro napoletano ha praticamente smesso ogni occasione di incontro e rapporto pubblico – e precisamente nella lectio magistralis Mediterraneo presso l’aula magna Galileo Galilei dell’Università degli Studi di Padova, tenuta il 23 marzo 2018, che Venezia rende esplicita questa tensione verso la dimensione sacrale dello spazio architettonico in una accezione del tutto originale, al contempo laica, politeista, meditativa. I passaggi che di tale lezione mi preme sottolineare per capire la relazione tra i suoi segni e disegni e la posizione critica rispetto alla cultura dominante nell’architettura ma anche nella società, che implicitamente le sue opere traducono, riguardano, per un verso, la narrazione che egli compie dell’architettura domestica di Ercolano e di una sua parte specifica, l’atrio – notare che Venezia preferisce riferire il termine all’antica parola latina ater, scuro, e la domus più amata e quella del tramezzo di legno per la presenza dell’atrio tuscanico e quindi etrusco – quale elemento tipologico che si trasforma progressivamente da focolare buio e sporco, in luogo sacro della domus con la presenza del lararium e la scelta di aprirsi al cielo attraverso il compluvium. Per un altro verso, un altro passaggio è fornito dalla narrazione di un’opera ricorrente nell’immaginario di Francesco Venezia; La casa come me di Curzio Malaparte a Capri, di cui egli fornisce i personali rilievi ma anche alcuni emblematici fotomontaggi con al centro la propria figura umana vista dal fondo della scala, in epoche diverse della sua vita, e una serie di studi a schizzo che pongono a confronto la casa con una tomba ipogea etrusca ma anche con l’interno della grande cupola calotta di Frederick Kiesler per il Santuario del Libro a Gerusalemme. In questi lavori interpretativi, tra le altre cose, compare ossessivamente la figura piramidale troncoconica sia come modello di scala che conduce allo scavo del tumulo ipogeo di Cerveteri che come percorso ascensionale alla copertura-terrazza-ara di Casa Malaparte, nonché come sezione di calotta che costruisce l’oculo-lucernaio da cui discende il raggio di luce nell’opera di Kiesler e come cornice di un vuoto che incornicia la luce del cielo caprese. Torna in questi schizzi e fotomontaggi di spazi tronconici ottenuti per scavo, per estrusione, per assemblaggio, fatti di pietra, di cemento, di aria o di legno – come sarà la sua piramide – l’idea della costruzione di uno spazio sacro, che si tratti di una casa, di un museo o più propriamente di una tomba, quale intermediazione tra il suolo e la sua materia dura-scabra-scura e la necessità di catturare e incorniciare la luce eterea, mobile, del cielo illuminato dalle sue stelle. E sempre torna la piramide. Ma cosa è il sacro?

‘Sacro’ è parola indoeuropea che significa ‘separato’ […] Dal sacro l’uomo tende a tenersi lontano, come sempre accade di fronte a ciò che si teme, e al tempo stesso ne è attratto come lo si può essere nei confronti dell’origine da cui un giorno ci si è emancipati. Questo rapporto ambivalente è l’essenza di ogni religione che, come vuole la parola, recinge, tenendola in sé raccolta (re-legere), l’area del sacro, in modo da garantirne a un tempo la separazione e il contatto, che restano comunque regolati da pratiche rituali capaci, da un lato, di evitare l’espansione incontrollata del sacro e, dall’altro, la sua inaccessibilità (Galimberti 2015).

L’occasione della prima mostra a Pompei sopra richiamata è appunto quella in cui Venezia sceglie di interpretare, sia al MANN di Napoli che nell’anfiteatro di Pompei, il tema della percezione dell’antico pompeiano nella cultura europea dalle prime scoperte nel settecento fino al momento del bombardamento del 1943 da parte degli alleati, con declinazioni dello spazio piramidale attraversato da un raggio di luce proveniente dall’alto, per raccontare a modo suo la sparizione del sacro nel mondo contemporaneo e testimoniare la nostalgia della sua bellezza. Qui prevale in tutta la sua coerenza l’affermazione contenuta ne La natura poetica dell’architettura, “La bellezza dell’architettura risiede […] nella fissità, nell’essere misura del movimento”, il movimento degli astri in cielo, il movimento delle persone dentro e fuori il recinto sacro installato tra le rovine del grande anfiteatro romano.

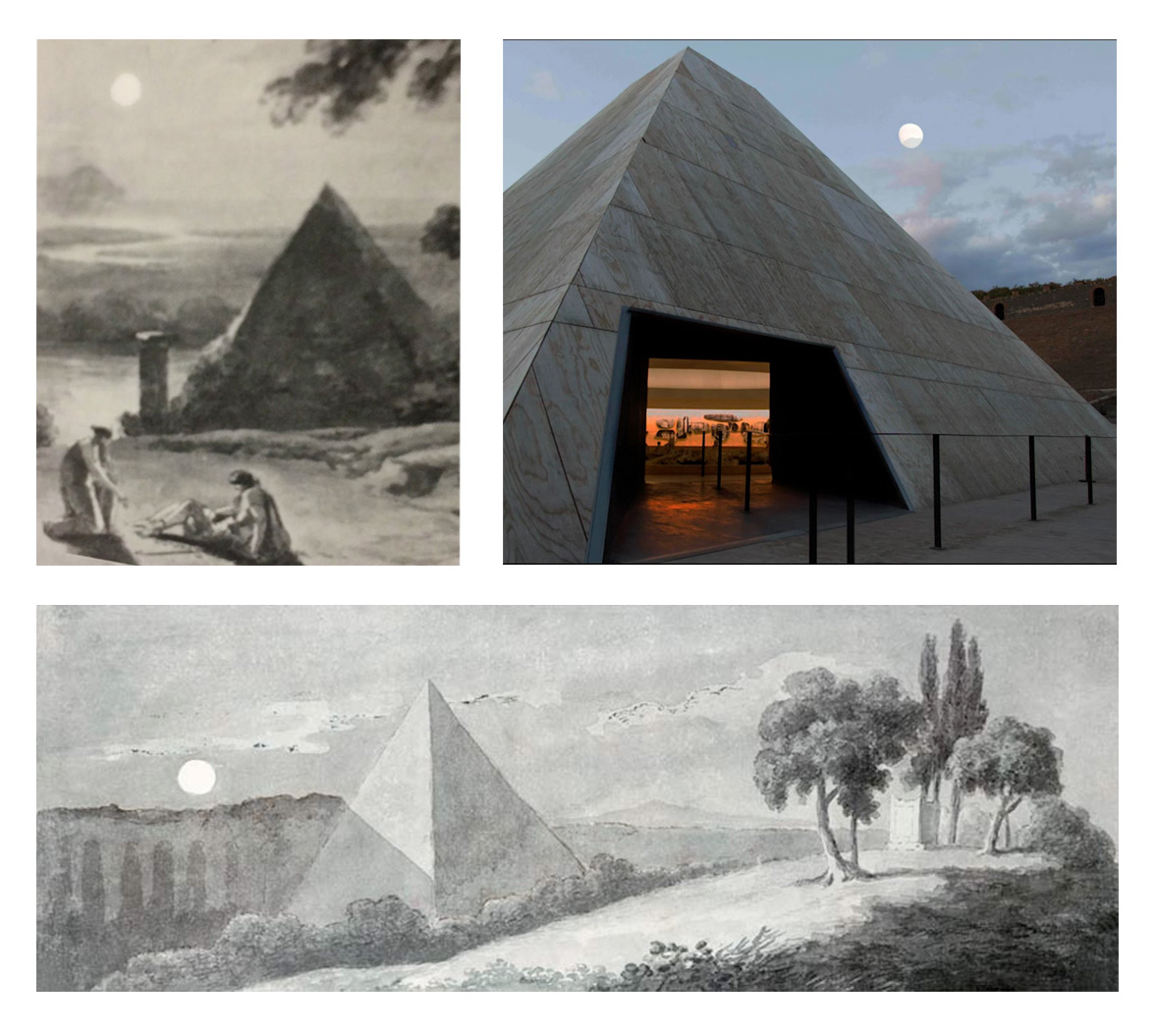

dall’alto in senso orario | L’immagine della piramide e la luna piena in una stampa inedita dei dintorni di Palermo, in una foto a Pompei dell’allestimento di Francesco Venezia del 2015, in una cartolina intitolata “Pyramide des Cestius im Vollmondlicht” tratta dalla cartella “Zeichnungen aus Italien (1786-1788)”.

La piramide e la luna piena

Tra i “Disegni dall’Italia” contenuti nell’archivio di Goethe del suo Viaggio in Italia (Goethe [1886] 1997) si trova la cartolina intitolata “Pyramide des Cestius im Vollmondlicht | La Piramide di Cestio al chiaro di luna piena”. Benché Francesco Venezia citi nella lezione padovana, tra i tanti viaggi in Italia, anche il viaggio in Italia del grande tedesco, non è a questa immagine che fa riferimento allorquando cita “la Piramide e la luna piena” come una delle immagini della propria memoria visiva che sono state tra le fonti ispiratrici del progetto pompeiano, ma una stampa ritrovata a Palermo, a cui accosta in sequenza la foto della sua piramide al chiaro di luna. Comunque sia, la piramide al chiaro di luna piena è chiaramente uno stereotipo, frutto non solo di una visione romantica ma di una relazione feconda tra arte e scienza risalente agli antichi egizi, i quali forse – se ne discute tra gli egittologi – interpretavano le piramidi come porte delle stelle. Questa foto, che attraverso l’ingresso disassato ricavato nel fianco nord della piramide – vera e propria chicane ricercata nel progetto sulla base di esempi tratti sempre dalle domus dell’antichità – tiene insieme esterno ed interno della piramide e introduce alla relazione tra il cosmo sopra di noi con i suoi pianeti e la raccolta dei calchi e delle foto storiche disposte in circolo a formare un collage/pastiche perimetrale al di sotto dell’oculo nella calotta trasversale ottenuta nella sezione sommitale della piramide, è la prova che questa piramide inscritta in una ellissi riprende il tema delle piramidi “porte delle stelle” e contiene in se stessa le forme solide generate dal cerchio e dal triangolo disposto su base quadrata.

sopra | Frederick Kiesler, The Moon Eye, inchiostro e gouache su carta1947; la calotta in cartongesso sezionata vista dall’interno della Piramide di F. Venezia a Pompei, in uno scatto notturno.

sotto | Giulio Paolini, Untitled per Pompei Committment 2020, in occasione della mostra Giulio Paolini – Fuori quadro, presso la galleria Alfonso Artiaco, Napoli 2021.

Sintesi dell’intreccio tra le tre forme principali della geometria semplice, il “Mostro di Pompei”– nell’accezione del termine mostro che Venezia fa risalire al Galileo del Discorso sopra i due massimi sistemi del mondo – è anche l’introduzione alla traduzione architettonica – forse involontaria – esperibile dall’interno, di un’opera d’arte di Friedrick Kiessler, the Moon eye del 1947 conservata al Moma di New York, e il preludio ad un’altra opera d’arte realizzata da Giulio Paolini sulle antichità pompeiane per la piattaforma on line Pompei Committments nel 2020, con la quale l’artista italiano compie un propria interpretazione del modo in cui il mondo delle rovine pompeiane trova la propria attualizzazione, allorquando si popola di cornici e sfere che ne frantumano le immagini prospettiche unitarie e alludono al cosmo nel quale siamo immersi.Sia chiaro che l’apparente arbitrarietà di questo passaggio dai segni dell’architettura ai (di)segni dell’arte, lungi dall’essere provato attraverso fonti certe, sembra necessario per porre l’attenzione sul ruolo attivo delle rovine che viene promosso da questa iniziativa, da attribuire ad Andrea Villani insieme a quel Massimo Osanna – che appunto aveva già commissionato nel 2015 la Piramide nell’Anfiteatro a Francesco Venezia e allo stesso architetto nel 2016 il padiglione per la mostra sull’Egitto a Pompei – in relazione ad una meditata sedimentazione delle riflessioni ascrivibili al maestro napoletano allorché riferisce

L’archeologia nasce […] nel 1810 […] Da quella data le rovine invece di essere oggetto dell’attività di geniali predatori […] diventano oggetto di una scienza […] su cui si stende una rete di riflessioni […] altamente scientifiche ma assolutamente infeconde per la vita (Venezia [2011] 2022).

Riportare il camminare tra le rovine di Pompei ad una esperienza di vita analoga a quella che Ingrid Bergman e George Sanders compiono in un altro Viaggio in Italia caro a Francesco Venezia – si tratta del film di Roberto Rossellini del 1951 – significa riportare al centro del pensiero umano la natura poetica e patetica delle rovine e per estensione dell’architettura che in queste trova il proprio fondamento e rinascimento. E significa anche (ri)abilitare, ove ce ne fosse bisogno, un dialogo franco con la scienza archeologica intorno ai tempi dell’architettura e della vita di chi la abita.

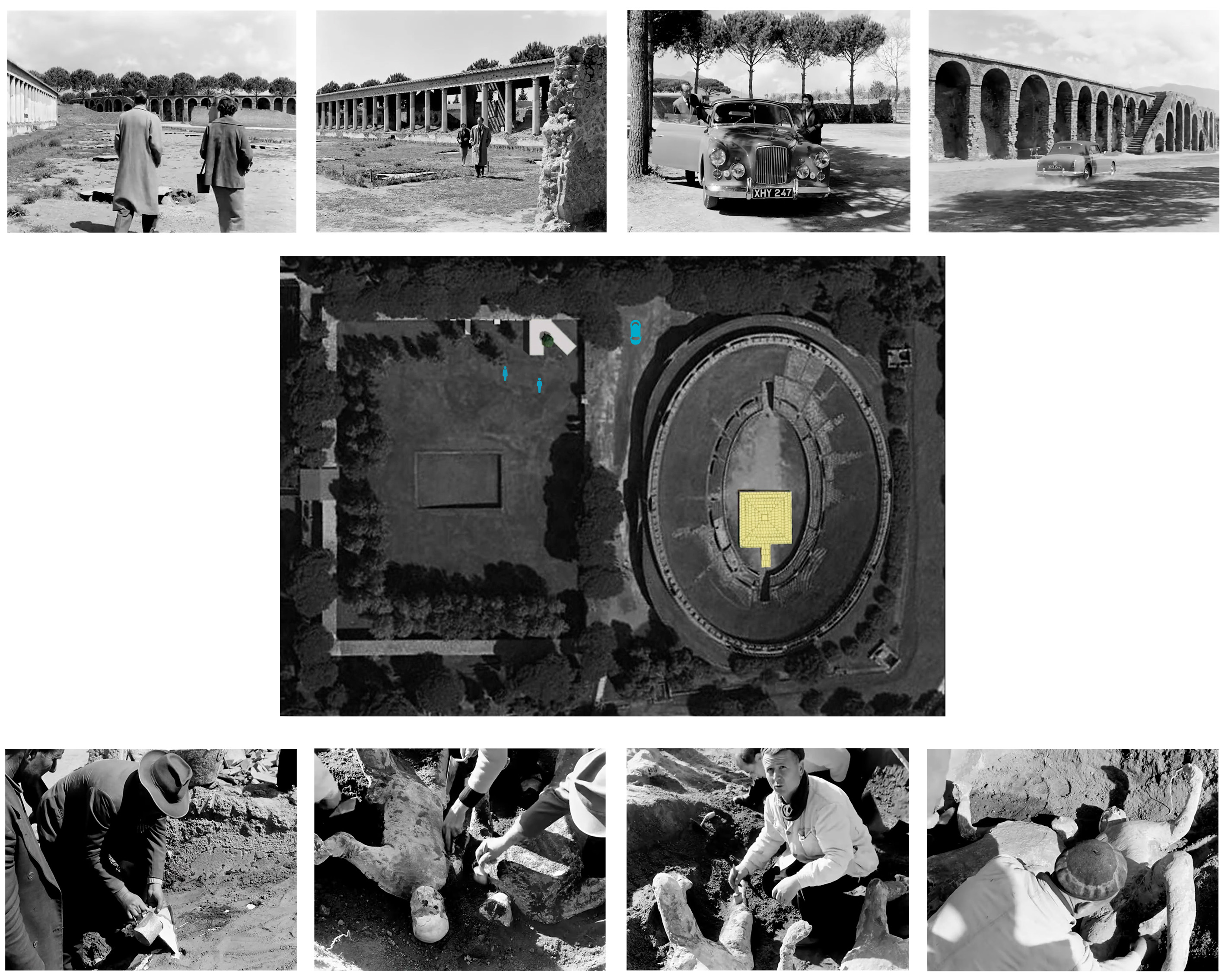

Fermi immagine tratti da Viaggio in Italia di Roberto Rossellini: in alto sequenza della “fuga” dei Joyce da Pompei ambientata tra la palestra e l’anfiteatro; in basso sequenza che illustra ai Joyce la tecnica archeologica per ricavare i calchi; al centro vista dall’alto dell’area tra la palestra e l’anfiteatro con la collocazione dei due allestimenti del 2015 e del 2016 di Francesco Venezia e la posizione dei Joyce e della loro auto (in azzurro).

La sfera/luna di Valparaiso

La luna venne alla fucina

col suo sellino di nardi.

Il bambino la guarda, guarda.

Il bambino la sta guardando.

Federico Garcia Lorca

Essere al contempo un simbolo di e per la comunità, una icona visibile da una certa distanza e un’opera trasferibile in contesti differenti è la richiesta che deve soddifare Sebastián Irarrázaval per realizzare il padiglione espositivo per i 120 anni della scuola di architettura dell’Università Cattolica del Cile. Allievo e poi docente di quella scuola, di cui deve costruire questa sorta di tempio antelitteram temporaneo, Irarrázaval si accinge al tema fornendo la propria interpretazione di alcune esperienze e letture di cui si è nutrito tanto negli anni di formazione accademica tra Santiago del Cile e Londra, quanto attraverso l’esperienza quotidiana di architetto attento agli aspetti ermeneutici della cultura occidentale. A promuovere il suo interesse per l’architettura e, prima di questa, alla letteratura, è l’attenzione verso l’organizzazione e l’ordine, per costruire coerenza e integrazione tra le diverse parti di un’opera narrativa, che si tratti di un progetto o di un testo letterario. A partire da questa esigenza di porre ordine e dalla considerazione dell’architettura come la costruzione di sequenze interconnese di luoghi disposti secondo principi gerarchici, Irarrázaval predilige le visioni sintetiche e prevedibili dell’architettura e si adopera affinchè le proprie architetture incarnino un'esperienza dell'abitare basata sulla prevedibilità piuttosto che sulla sorpresa. Questo aspetto spesso dichiarato, in interviste e conferenze, va indagato attentamente – e sicuramente non è questo articolo il luogo per compierne una disamina approfondita, ma val la pena accennarlo – poiché pur partendo da questa volontà di prevedibilità, gli spazi inventati da Irarrázaval sfuggono proprio a quella prevedibilità e banalità dell’abitare contemporaneo e sfuggono altresì all’arbitrio, anelando tuttavia a ricostruire nella memoria degli abitanti i nessi con tipi e forme note dell’architettura. E forse questo è il vero tema da indagare: la differenza tra libertà e arbitrio in architettura, tanto più oggi in cui la dimensione tettonica dell’architettura viene fortemente messa in discussione dall’idea un po’ illusoria che la dimensione tecnico-scientifico del sapere applicato anche a questa disciplina - per così dire gli aspetti più legati alla dimensione ingegneristica – possa risolvere ogni problema persino rispetto alla legge di gravità; tanto più oggi di fronte ad un progetto, come questo di Irarrázaval, che affida il proprio valore iconico ad una forma-segno che è quella della sfera-pallone contenente solo aria, appoggiata ad una struttura che traduce la sedia a sdraio pieghevole in legno, in elemento-dispositivo di recinzione-appoggio per lo spazio abitato ripetuto enne volte, sempre uguale a se stesso; una sfera, di bianco-pallore come la luna, agganciata poi stabilmente con semplici corde allacciate in parte alla struttura lignea-sedia a sdraio e, in parte, alla presistente incastellatura in acciaio che regge i muri superstiti, instabili e rovinati dall’incendio del 2007, del palazzo Subercaseaux. In questo allestimento, che coniuga in modo originale e innovativo dentro il rigore di un ordine evidente, gli elementi della costruzione desunti dal mondo reale del quotidiano-temporaneo e la costruzione di uno spazio celebrativo-sacro, trovano, in altre parole, compiuta affermazione due aspetti compositivi che rappresentano il leit motif del suo lavoro: iterare e tradurre. Sulla prima azione legata alla ripetizione e al modo in cui libertà e arbritrio diventano sinonimi di piacere ed eccesso, si legge in uno dei testi inediti di Irarrázzaval – su cui chi scrive sta preparando un libro – intitolato El placer de la arquitectura, legato peraltro al periodo in cui Irarrázaval prende il proprio master in filosofia,

“El placer esta ligado a lo que podemos contar y percibir de un golpe de vista (Aristóteles ), a la medida. El goce no. El goce es desmedido. Es la euforia de lo que no se puede enumerar. En arquitectura ocurre cosa similar, la repetición en exceso puede producir la perdida que trae la ganancia de otras cosas. En la perdida de la noción de la forma por exceso de experiencia de la repetición, aparecen, por ejemplo , la materia, las texturas o el color.” (Irarrázaval, inedito).

Mentre sulla seconda azione, legata al ruolo della traduzione nella relazione tra il disegno e la costruzione va segnalato che un indubbio influsso sull’approccio all’architettura di Sebastian Irarrázaval è fornito dalla posizione di Robin Evans, in particolare quella presente nei saggi pubblicati nel volume postumo Translation from Drawing to building, in cui tra l’altro si legge

To translate is to convey. It is to move something without altering it. This is its original meaning and this is what happens in translatory motion. Such too, by analogy with translatory motion, the translation of languages. Yet the substratum across which the sense of words is translated from language to language does not appear to have the requisite evenness and continuity; things can get bent, broken or lost on the way. The assumption that there is a uniform space through which meaning may glide without modulation is more than just a naïve illusion, however. Only by assuming its pure and unconditional existence in the fìrst place can any precise knowledge of the pattern of deviations from this imaginary condition be gained. I would like to suggest that something similar occurs in architecture between the drawing and the building, and that a similar suspension of critical disbelief is necessary in order to enable architects to perform their task at all. […] All things with conceptual dimension are like language […] The drawing has intrinsic limitations of reference. Not all things architectural […]can be arrived at through drawing. There must also be a penumbra of qualities that might only be seen darkly and with great difficulty through it. If judgement is that these qualities in and around the shadow line are more interesting than those laid forth clearly in drawing, then such drawing should be abandoned, and another way of working instituted (Evans 1997).

Ripetere con misura e tradurre sapendo di tradire sono le due tattiche attraverso cui Irarrázaval mette a punto la propria strategia progettuale e non dovrebbe, a questo punto, sorprendere che la sfera di Valparaiso, non meno della piramide di Pompei rappresenti una ulteriore sfida di trasformare il concetto in opera architettonica. Leggére nei materiali rispetto ai riferimenti architettonici originali, ma più pesanti e radicate nella realtà rispetto a quei pensieri-forme di origine platonica da cui deriva il pensiero astratto occidentale, le due opere temporanee presentate in questo articolo, raccontano in altre parole, oltre l’architettura, il continuo dilemma tra scienza e arte che il pensiero contemporaneo ha scisso in binari forse inesorabilmente paralleli e mai più intrecciabili, nonostante lo sforzo di alcuni, pochi architetti intellettuali, di dare valore ai segni in cui ancora, a volte, si costruisce la bellezza del nostro abitare-pensare.

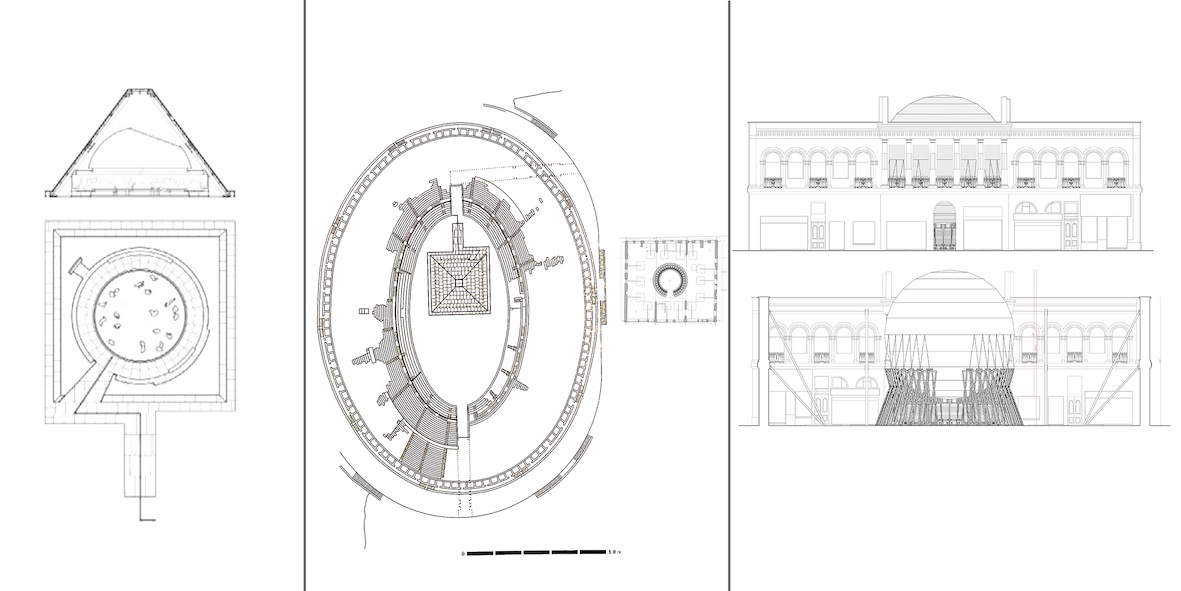

da sinistra | Francesco Venezia, La piramide, pianta e prospetto; confronto in scala tra la piramide di Pompei e la sfera di Valparaiso inserite nei rispettivi recinti in rovina; Sebastián Irarrázaval, prospetti del padiglione 120/Valparaiso.

da sinistra | S. Irarrázaval allestimento del padiglione 120|Vaparaiso nel Palazzo Subercaseaux.

Riferimenti bibliografici

- Boullée [1797, 1953] 2005

E.-L. Boullée, Architettura, saggio sull’arte, Torino 2005. - Caillois [1990] 2014

R. Caillois, La vertigine della guerra, Bologna 2014. - Dal Co 2015

F. Dal Co, Francesco Venezia mette in mostra Pompei, “Casabella” 851-852 (2015). - Dal Co 2015

F. Dal Co, Francesco Venezia a Pompei, Siracusa 2015. - Evans 1997

R. Evans, Translations from Drawing to Building and Other Essays, Cambridge, Mass. 1997. - Galimberti [2012] 2015

U. Galimberti, Cristianesimo. La religione dal cielo vuoto, Milano 2015. - García Lorca [1924-27] 2004

F. Garcia Lorca, Romanza della luna, in Tutte le poesie, Milano 2004. - Goethe [1886] 1997

W. Goethe, Viaggio in Italia, Milano 1997. - Heiddegger [1957] 1991

M. Heiddegger, Saggi e discorsi, Milano 1991. - Irarrázaval 2015

S. Irarrázaval, 120Valparaiso Pabellón / Pavilion, “ARQ” 90 (2015). - Leopardi [1845] 1998

G. Leopardi, La Ginestra, in Poesie prose I, Milano 1998. - Longanesi [1957] 2017

L. Longanesi, La sua signora, Torino 2017. - Pireddu 2016

A. Pireddu, Francesco Venezia. Un fuoco alchemico su uno sfondo cosmico, “Firenze Architettura” 2 (2016). - Tafuri 1980

M. Tafuri, La sfera e il labirinto, Torino 1980. - Venezia 2010

F. Venezia, La natura poetica dell’architettura, Pordenone 2010. - Venezia [2011] 2022

F. Venezia, Che cosa è L’architettura, Milano 2022.

The ephemeral works presented in this article try to demonstrate that architecture can tell something that goes beyond its disciplinary scope and, in the fixity of its forms, indeed starting precisely from this condition of fixity, it tells of the world that changes around us and of the ways in which, using specific signs, it critically resists the way of being in the world inspired by the dominant culture. A culture in which calculating thought prevails, “Denken als Rechnen”, according to Heiddegger's position, and the almost total cancellation of meditative thought (Heiddegger [1957] 1991). In other words, there are also among the temporary works, installations that literally leave their mark; these are works which, even after many years, are full of memories of architects, tourists and travelers who have visited, traveled through and then described, photographed and published them; these works are to all intents and purposes seen as pieces that activate a thousand-year tradition of forms and symbols to give new meaning to apparently banal or more or less well-known things and facts, going beyond and reinterpreting meanings that have attached themselves to those forms thanks to myths, rites and actual design theories.

keywords | Francesco Venezia’s Pompeii Pyramid; Sebastián Irarrázaval’s Pavillion; Ruined Architecture; Boullée’s Platonic Architecture; Valparaíso Subercaseaux Palace.

La Redazione di Engramma è grata ai colleghi – amici e studiosi – che, seguendo la procedura peer review a doppio cieco, hanno sottoposto a lettura, revisione e giudizio questo saggio.

(v. Albo dei referee di Engramma)

The Editorial Board of Engramma is grateful to the colleagues – friends and scholars – who have double-blind peer reviewed this essay.

(cf. Albo dei referee di Engramma)

Per citare questo articolo / To cite this article: Fernanda De Maio, 2015. La piramide e la sfera. Geometrie pure tra rovine di città, “La Rivista di Engramma” n. 207, dicembre 2023, pp. 93-106. | PDF