I

Tra le domande che si susseguono con ritmo martellante nelle pagine dei romanzi di Dostoevskij difficilmente gli interrogativi sollevati dai protagonisti dell’Idiota potrebbero essere compresi tra i più radicali e inquietanti. Ed è ovvio, dato che il romanzo ruota intorno all’abisso contemplativo in cui giace il principe Myškin, animato dalla paralizzante aspirazione a un ideale di giustizia e bontà puntualmente smentito dai numerosi personaggi che lo circondano. Tra loro c’è Ippolít, un giovane che alla malattia fisica aggiunge il più corrosivo nichilismo. Ed è lui, nella Terza Parte del romanzo, a chiedersi: “Ma è mai possibile che si presenti in immagini ciò che non ha né forma né immagine?” (Dostoevskij [1869] 1998, 507).

È una domanda formulata da Ippolít senza alcuna insinuazione provocatoria o enfasi retorica. La sua richiesta corrisponde a un dubbio reale, che sigla, come una logica conclusione, le considerazioni intorno alla copia del Cristo nel sepolcro di Hans Holbein il Giovane, da lui osservata nell’abitazione di Rogožin, uno tra i protagonisti del romanzo. È la medesima copia davanti alla quale in precedenza Myškin aveva lapidariamente affermato: “‘Questo quadro!...’ gridò il principe, come colpito da un’idea improvvisa, ‘questo quadro!...’ ripetè. ‘Ma questo quadro può far perdere la fede!’” (Dostoevskij [1869] 1998, 282). Sarà proprio l’intensa riflessione di Ippolít intorno al quadro di Holbein a sciogliere l’ellittica, sconcertante ammissione di Myškin:

Il quadro rappresentava Cristo subito dopo la deposizione dalla croce. Mi sembra che tra i pittori sia invalsa l’abitudine, dipingendo il Cristo sia in croce che deposto, di rappresentarlo sempre con il volto atteggiato a un’espressione di straordinaria bellezza, e che essi si sforzino di conservargli una tale espressione anche negli istanti in cui è sottoposto ai tormenti più atroci. Invece, nel quadro di Rogožin non c’è neppure una traccia di tale bellezza; esso rappresenta nel modo più realistico il cadavere di un uomo che, prima ancora di venir crocifisso, ha sopportato infiniti tormenti: ferite, torture, percosse dai soldati e dal popolo quando portava la croce ed era caduto sotto il suo peso, e infine anche il supplizio della croce per la durata di sei ore (almeno in base ai miei calcoli). […] Ma la cosa più strana è che, quando guardi il cadavere straziato di quell’uomo, ti si affaccia alla mente una domanda singolarmente curiosa: se tutti i suoi discepoli, e soprattutto i suoi futuri apostoli, se le donne che l’avevano seguito e assistito al supplizio ai piedi della croce, se tutti coloro che credevano in Lui e Lo adoravano avevano visto il cadavere proprio in quelle condizioni (e non c’è dubbio che tale appunto dovesse apparire), in tal caso come avevano potuto credere che quel martire potesse risorgere? (Dostoevskij [1869] 1998, 505-506).

Ecco perché Ippolít, proseguendo nelle sue considerazioni sul quadro di Holbein, si chiederà poco dopo come “è mai possibile che si presenti in immagini ciò che non ha né forma né immagine” (Dostoevskij [1869] 1998, 507). Come è possibile, cioè, che la raffigurazione del disfacimento in atto di questo corpo oramai sfigurato, di questo “cadavere straziato” – sacro, certo, massimamente sacro, ma anche umano, troppo umano – possa preludere a una trionfale Forma salvifica? Non è decisamente facile accettare il peso di questa antinomia lacerante, lo aveva già sperimentato Myškin guardando il medesimo quadro.

Hans Holbein il Giovane, Cristo nel sepolcro (1522), Basel, Kunstmuseum.

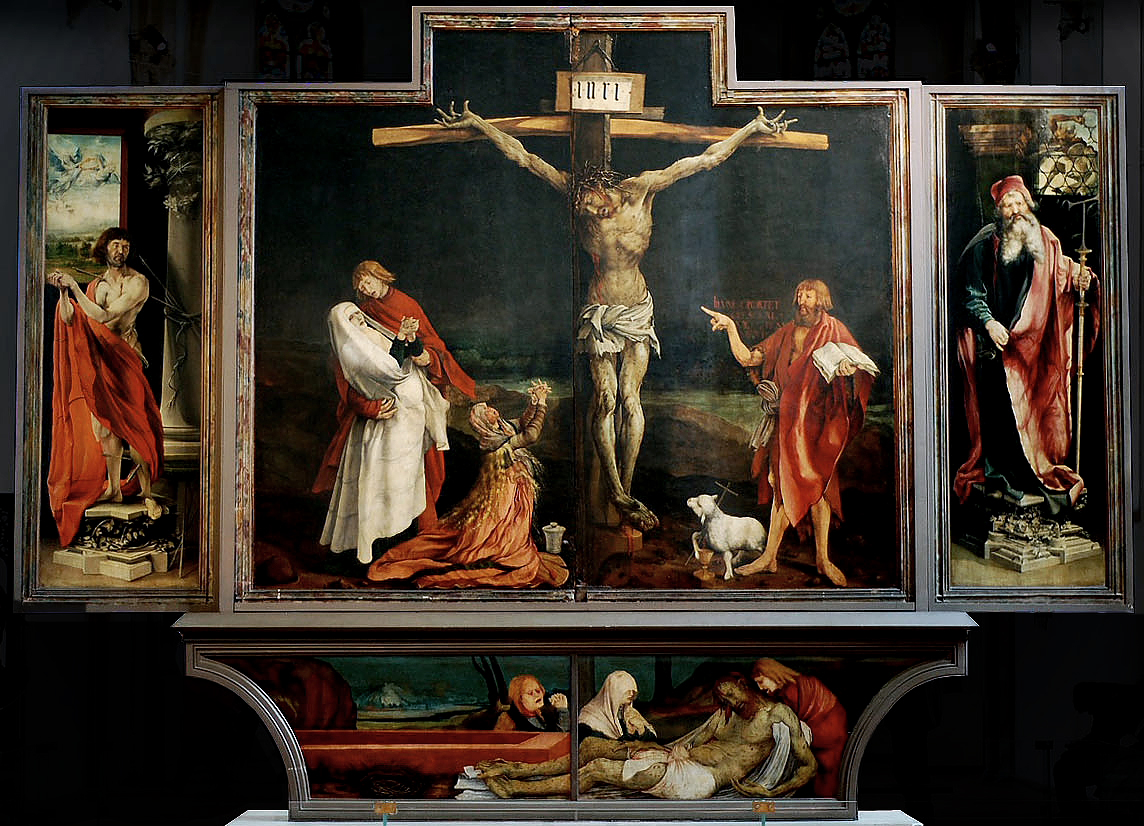

Testori, nella sua vasta, capillare esplorazione della pittura cinque-seicentesca, non si è mai soffermato su questo “cadavere straziato”, dai tratti talmente deformati da chiedersi se “tutti coloro che credevano in Lui e Lo adoravano […] come avevano potuto credere che quel martire potesse risorgere”? In compenso, però, non è mai riuscito a dimenticare la Crocifissione di Grünewald, scena cruciale nel polittico dell’Altare di Isenheim (poi trasferito nel museo Unterlinden di Colmar), oggetto di un’interpretazione indimenticabile, dall’aderenza quasi empatica, pubblicata per la prima volta nel 1972, all’interno di un saggio dal titolo Grünewald, la bestemmia e il trionfo. Il raccordo tra i due dipinti si svolge all’insegna un’evidenza incontestabile, al di là delle suggestioni, molto probabili, esercitate dalla pala di Grünewald sul Cristo nel sepolcro di Hans Holbein il Giovane.

Nel dramma del corpo morente di Cristo raffigurato da Grünewald Testori sembra scorgere l’invito formulato da San Paolo a portare “sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo” (Seconda lettera ai Corinzi, 4, 10). Un invito accolto immediatamente, interamente, fino al punto da appropriarsene come inalienabile esperienza di vita, soprattutto perché proveniente da un auctor per lui decisivo quale San Paolo: “inesorabile convertito”, “inesorabile testimone e rammentatore”, così lo indicherà in un passaggio dell’intervista che apre la sua traduzione in versi della Prima lettera ai Corinzi pubblicata nel 1991 (Testori 2013, 2132-2133).

Anche Grünewald appare a Testori un “inesorabile testimone e rammentatore”. Testimone di uno “scandalo” impresso nel cuore stesso del cristianesimo. D’altronde Karl Barth, nel suo capitale commento all’Epistola ai Romani, aveva ricordato che la religione di Paolo “sa di essere il luogo ove si può conoscere non la salute, ma la malattia dell’uomo, ove risuona non l’armonia, ma la disarmonia” (Barth [1954] 1974, 239). Alterazioni, infatti. Solo alterazioni, nient’altro che difformità, straniamenti, Testori scorge nella Crocifissione che campeggia nell’Altare di Isenheim:

Che nel corpo di Cristo dovesse contenersi il massimo d’unicità e quasi di concentrazione della natura vegetale, di quella animale e di quella umana (ritenute normalmente per divise o divisibili), mi pare oltretutto logico, attesa la posizione religiosa, non solo di Grünewald, ma di tutta la cultura che egli aveva alle spalle e in cui era chiamato a operare. […] Cristo, in Grünewald, non scende a incarnarsi solo come uomo; s’incarna come scandalo dell’unità e dell’unicità dell’essere. Grünewald non fa nulla per esibire questo, ma non fa altrettanto nulla per nascondere la sublime atrocità di tale operazione (Testori 1995, 149).

Matthias Grünewald, Crocifissione, Altare di Isenheim (1512-1516), Colmar, Musée Unterlinden.

Lo scandalo non riguarda solo il dibattuto problema teologico (vero e proprio mysterium tremendum) dell’incarnazione, che nella crocifissione trova il suo vertice, ma le modalità scelte da Grünewald per raffigurarla, accentuando la torsione quasi disumana acquistata dal corpo di Cristo nell’atto della morte imminente. Un movimento che sarà Bacon, l’ultimo, e più grande, interprete novecentesco di questa sezione della pala di Grünewald, a esasperare: sovrapponendo nelle sue numerose Crocifissioni un’ampia gamma di rotazioni e contrazioni figurali, alle quali Testori, tra il 1965 e il 1966, riserva due raccolte poetiche, Suite per Francis Bacon I e II, entrambe rimaste parzialmente inedite (Testori 1997, 341-394). Percorsa da tale tensione metamorfica, la Crocifissione di Grünewald non riesce più ad apparire come il sacrificio compiuto per redimere l’umanità, ma si prospetta, agli occhi di Testori, nei termini di una “sublime atrocità”:

Il Cristo di Colmar non è più soltanto un colosso umano; e neppur più soltanto un toro indomabile, anche se vinto; le piaghe che maculano la sua pelle non sono più e solo cicatrici o ascessi dovuti alle spine e agli attrezzi della flagellazione e della tortura; esse sono anche, e nello stesso tempo, escrescenze e oscuri morbi di natura vegetale, ferite di tronchi strappati, croste di clorofille malate; così come sono anche infezioni di tessuti, spurghi e corrosioni di sifilide e di altre malattie legate ai vizi e alle profanazioni dell’uomo (Testori 1995, 149).

La “sublime atrocità” consiste, dunque, secondo Testori, nel risalto di un corpo che oramai sta per dissolvere i propri connotati fisiologici a favore di una commistione con il mondo vegetale e con l’intero universo inorganico. È l’informe che viene alla luce, mostra il profilo minaccioso della forma in via di decomposizione. Un processo che Grünewald segue nel suo divenire, senza mai fissarlo in uno stato o nell’altro. Sull’oscillazione tra queste due polarità opposte, che costituisce l’epicentro figurativo e concettuale dell’opera, Testori concentra interamente la propria attenzione. Le gambe di Cristo, lacerate dalle ferite, stanno per assumere la foggia di “tronchi strappati”, come anche – secondo un’analogia vegetale – di “croste di clorofille malate”. Le spine della corona, poi, sembrano generate dal suo cranio, non infilate su di esso:

Né il rapporto tra la testa di Cristo e la corona di spine è quale risulterebbe se la corona fosse stata veramente infilata sul cranio del Crocifisso; esso è quale sarebbe se la corona ne fosse uscita come una gemmazione spontanea e necessaria; né più né meno di come vi sono usciti e cresciuti i capelli con cui, del resto, s’intreccia e si confonde in modi del tutto vegetali, oltre che nelle maniere proprie ai rettili e a qualche specie di lumaca bavosa dei prati, dei boschi (e delle piogge) (Testori 1995, 150).

Lungo la stessa direzione si dispongono le osservazioni che Guido Ceronetti, vari anni dopo, dedica alla pala di Grünewald in alcune pagine raccolte nell’Occhiale malinconico. “Vermis non homo” Ceronetti definisce l’immagine del Cristo crocifisso:

I chiodi che trattengono questo grunewaldiano Cristo vermis non homo al lignum sono però tanto sapientemente malfermi, che ecco la Figura schiavellarsi sotto ai nostri occhi, e cadere giù, cadere infinitamente, marionetta abbandonata dalla mano perché cadesse e non fermata da niente seguitasse a precipitare nella voragine aperta. Tutte le spiegazioni fornite dalla teologia per questa vocazione divina di caduta, la Pala di Isenheim ne fa una bruma di zeri (Ceronetti 1988, 12).

Nel corso di questa caduta la forma umana si è così dilatata da comprendere al proprio interno anche quella materiale, vegetale e animale. Anche l’informe, cioè. In una simile estensione risiede, per il Figlio di Dio, il “destino agonico del suo essere”, condannato a dibattersi tra la forma e l’informe. Testori è perentorio a riguardo. Attenzione, però: la relazione che si stabilisce tra i due termini non è di tipo antinomico. Si tratta, al contrario, di un intreccio inestricabile. Come avviene in altri innumerevoli episodi della figurazione artistica, talmente frequenti da spingere Didi-Huberman a una capillare ricognizione, condotta sulla scia di Bataille, di questa paradossale complementarità:

Trasgredire le forme non significa liberarsene né rimanere indifferenti a loro riguardo. Rivendicare l’informe non significa rivendicare le non-forme, ma piuttosto impegnarsi in un lavoro delle forme equivalente al travaglio del parto o dell’agonia: un’apertura, una lacerazione, un processo straziante che uccide qualcosa e, proprio grazie a questa negatività, inventa qualcosa di assolutamente nuovo, lo fa emergere, anche se a farlo è una crudeltà al lavoro nelle forme e nei rapporti tra le forme – una crudeltà nelle somiglianze. Dire che le forme “lavorano” alla loro stessa trasgressione significa dire che tale “lavoro” – tanto contrasto quanto concatenazione, tanto lacerazione quanto intrecciamento – fa sì che le forme si scontrino con altre forme, le divorino (Didi-Huberman [1995, 2019] 2023, 23-24).

Testori va ben oltre, dunque, le seduzioni ‘decadenti’ effuse dalla pala di Grünewald su Huysmans, che, convertitosi al cattolicesimo, l’analizza minutamente, ma con tonalità fin troppo ispirate, in un saggio del 1905, I Grünewald del museo di Colmar. Nell’abissale distanza che separa la prosa scarna e affilata di Canetti dai variopinti furori stilistici di Huysmans il profondo pathos suscitato dal polittico di Colmar sull’autore di Massa e potere riesce, invece, a stabilire con Testori un’imprevedibile sintonia sotterranea. Inchiodato, da giovane, a una stupefatta contemplazione dell’opera di Grünewald, Canetti ne restituirà le risonanze magnetiche lungo Il frutto del fuoco, seconda parte della sua autobiografia. Trovata finalmente alcuni anni dopo una riproduzione del polittico, l’appenderà nella stanza dove allora abitava a Vienna. Sarà proprio l’afflizione che le forme instabili di Grünewald gli rinnovano di continuo ad accompagnarlo nella stesura di Auto da fé, il suo primo libro e unico romanzo (Canetti [1980] 1982, 235-238): generato – dichiarerà retrospettivamente lo stesso Canetti – dalla consapevolezza che “il mondo era andato in pezzi, e solo se si aveva il coraggio di mostrarlo nella sua frammentazione era ancora possibile dare di esso un’immagine veritiera” (Canetti [1935] 1981, 517). E Grünewald non mette forse in scena un mondo “andato in pezzi”? Perciò Canetti può scrivere, in un appunto del 1952, che “tocca a lui esprimere il mio dolore” (Canetti [2014] 2017, 79). Testori avrebbe avallato pienamente, e molto volentieri, questa affermazione.

Anche gli occhi di Sebald vengono assorbiti dalla forza centripeta posseduta da questi “pezzi di mondo” provenienti dall’Altare di Isenheim, tanto da proiettarli, nella prima parte del poemetto Secondo natura, su uno sfondo cosmologico divorato dal “logoramento”, su “un calcinoso / pianeta, affatto sconosciuto, / dietro il fiume nerobluastro. / Qui è dipinta in uno stato di erosione grave / e di abbandono l’eredità del logoramento / che alla fine divora anche le pietre” (Sebald [1988] 2009, 32-33).

Nonostante la prepotente tensione concettuale che percorre, come sempre, la scrittura di Sebald, siamo lontani da Testori. La prospettiva dalla quale egli scompone minutamente il polittico di Grünewald è tutt’altra. Il suo interesse prevalente è rivolto, infatti, ai principi compositivi dell’opera, all’inconfondibile particolarità causata dalla coesistenza tra la forma e l’informe: un ossimoro che, però – lo abbiamo appena notato –, costituisce, insieme, un’endiadi. Una sconcertante endiadi. Ma non c’è da meravigliarsi data la conflittualità originaria che si annida nella “figura” cristiana, ricapitolata da Didi-Huberman con queste parole: “La figura cristiana […] rivendica essa stessa, per bocca dei suoi teorici, di essere antitetica come lo sono le parole dell’inconscio” (Didi-Huberman [2007] 2008, 148). Su tale antinomia si fondano i presupposti della teologia cristiana – prima che dell’iconografia –, come Didi-Huberman osserva subito dopo riferendosi al celebre dizionario del domenicano Giovanni Balbi di Genova redatto nel XIII secolo:

Alla voce figura di questo dizionario, scritto in latino, si legge in sostanza quanto segue: figurare significa, a un livello superficiale, rappresentare o rappresentarsi una cosa sotto il suo aspetto, la sua “forma naturale” (forma naturae). Ma, a un livello molto più profondo ed essenziale, figurare diventa un verbo molto paradossale, poiché Giovanni Balbi ci spiega che è equivalente ai due verbi praefigurare e anche defigurare. Perché? Perché l’atto di figurare consiste in senso stretto nel “trasporre o trasferire il senso [della cosa che si vuole significare] in un’altra figura” (in aliam figuram mutare). Tutto il paradosso della figura come relazione deriva da questo trasferimento e da questa alterazione (Didi-Huberman [2007] 2008, 148-149).

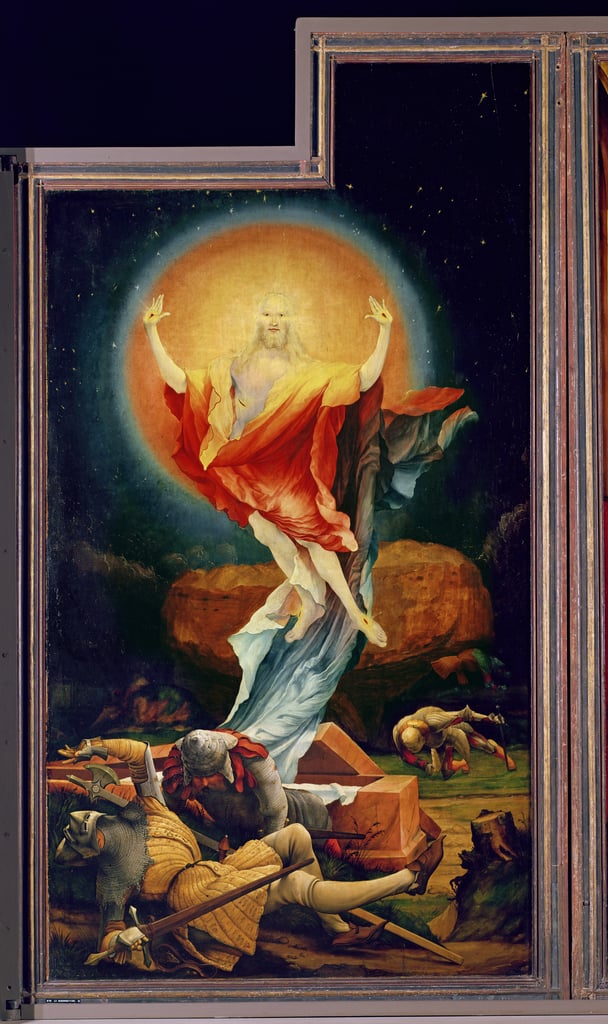

Matthias Grünewald, Resurrezione, Altare di Isenheim (1512-1516), Colmar, Musée Unterlinden.

Che qualsiasi figurazione comporti una simmetrica, inesorabile, alterazione della forma creata, Testori lo ha messo in luce nella sua interpretazione del polittico di Grünewald con una cadenza assillante. Non solo esaminando la Crocifissione, ma anche soffermandosi sulla seconda faccia del polittico, comprendente l’Annunciazione, la Natività e la Resurrezione, individua una filigrana di dettagli che erodono la compiutezza semantica delle varie immagini presenti:

È un corteo di paradiso quello che accompagna la piccola infante nello scomparto della Nascita, o invece una sua sabbatica e blasfema parodia? E quell’infante, nella sua destinazione fantastica e reale, chi sarà mai? La Vergine bambina o non la regressione di lei adulta nel ventre colmo di splendori e nefandezze, di reticoli venosi e, insieme, di brulichii d’oro, non già della madre, bensì e più totalmente della natura? Non accade forse la stessa cosa nella Resurrezione, dove il Cristo sembra lasciar il sepolcro trascinandosi dietro qualcosa, che non ha soltanto la forma e la sostanza d’un sudario, ma quella di una placenta inzuppata di liquidi amniotici e accesa, insieme, di zolfi e di lampi innici e come trafugatori di ciò che sembra essere e appartenere veramente e solamente al Dio eterno e nevato? (Testori 1995, 151-152).

“Scandalosa” non appare a Testori unicamente l’immagine di Cristo inchiodato alla croce, brulicante di quelle invasioni profane provenienti dal mondo vegetale che incrinano la sacralità della sua sofferenza. Ancora più deturpato si manifesta ai suoi occhi il fulgore che ha sempre avvolto la tradizione iconografica sia dell’Annunciazione e della Natività sia della Resurrezione. Tutti eventi che, nella pala di Grünewald, rivelano a Testori le dilaganti pulsazioni dell’informe nel tracciato, in apparenza compatto, di ogni figura. Ma certo non si tratta, per lui, di una caratteristica circoscritta all’Altare di Isenheim. In tal senso esso non ha nulla di eccezionale.

II

Proprio l’aggrovigliata matassa di tensioni esercitate da questo connubio tra la forma e l’informe ha contribuito a innescare in Testori il profondo e radicato interesse per le opere di Gaudenzio Ferrari e il Sacro Monte di Varallo, confermato da vari saggi che vanno dal 1956 al 1964 (poi raccolti in volume nel 1965 con il titolo di Il gran teatro montano. Saggi su Gaudenzio Ferrari). Oltre a segnare uno tra i passaggi determinanti di un itinerario intellettuale così frastagliato, o meglio una delle “cellule generative della creatività di Testori” – le definisce Giovanni Agosti, di sicuro il suo maggiore esegeta, per passione e intelligenza critica (Agosti 2023, XX) –, sono questi interventi a sancire la piena affermazione dello scrittore nel panorama italiano della storia e della critica d’arte. Considerando Gaudenzio Ferrari una sorta di “regista” del complesso eretto sul Sacro Monte di Varallo, dove lavora per qualche decennio a partire dagli ultimissimi scorci del XV secolo, anche in questa occasione Testori si dimostra attirato dalla Crocifissione presente nella Cappella XXXVIII. Un topos iconografico rievocato da Gaudenzio accostando sculture in terracotta (solo le crocifissioni di Cristo e dei due ladroni sono in legno) ad affreschi. L’esito raggiunge un potere straniante, al punto da dispiegarsi come “l’azione drammatica più grande che mai, fuor dal vero e proprio teatro, la morte di Cristo abbia avuto” (Testori 2015, 123).

La scena è gremita di immagini eterogenee. Alla lunga sequenza di affreschi che dilatano lo sfondo si sovrappongono, in primo piano, ottantasette sculture di proporzioni diverse, alle quali, da protagonisti incontrastati, è affidata la funzione di esplicitare l’esteso ventaglio di reazioni emotive scatenate dal dramma a cui stanno assistendo. Si va dallo stupore e l’incredulità al dolore fremente del compianto, fino alla rassegnazione. L’eccessiva vitalità che anima una disposizione così dinamica assume, però, il carattere anche di una minaccia per la consistenza e la stabilità delle singole sculture di terracotta. L’intensità espressiva da cui sono ravvivate mostra, infatti, sempre di sfaldare l’apparente solidità che dà loro forma, risucchiata da quell’informe materia inorganica che, per quanto mimetizzata plasticamente, rimane comunque lo scheletro sul quale poggiano. È quanto Testori, nelle ultime pagine del Gran teatro montano dedicate proprio alla cappella della Crocifissione, nota con precisione:

Se non è questo, e l’altro che lascio ad ognuno di scoprire, storia di carne; storia, intendo, d’una carne che si fa creta, pur restando carne; se non è qui, proprio qui, il procombere lento di tutto verso la sua più lontana origine e la sua più vera pace; verso la morte, intendo, dove la carne si farà nuova creta e la creta, con altre, terribili fatiche, altri, terribili dolori, nuova carne; se non è proprio questo il magma, l’intrinseco stesso per cui la creta valsesiana potrà disporsi alla bestialità accanita, all’ingombro viscerale del D’Errico [si tratta del cosiddetto Tanzio da Varallo]; e soprattutto, se non è qui, sempre sul punto di farsi, il segreto, la genesi stessa della vita… (Testori 2015, 141).

Gaudenzio Ferrari, Crocifissione, Cappella XXXVIII, Sacro Monte di Varallo.

Quando Testori si imbatterà nella pala di Grünewald le variazioni apportate da Gaudenzio Ferrari e da Tanzio da Varallo (che circa un secolo dopo lavorerà alle nuove cappelle del Sacro Monte di Varallo) (Testori 1995, 233-245) ai protocolli della tradizionale iconografia cristologica avevano già prodotto su di lui un impatto traumatico.

Lo ribadiscono le opere coeve e successive all’interpretazione dell’Altare di Isenheim. Basti pensare a Nel Tuo sangue, la raccolta poetica pubblicata nel 1973 (solo un anno dopo il saggio su Grünewald), indicata da Raboni – altro esegeta dalla spiccata empatia nei confronti di Testori – come “la più folgorante, la più necessaria, la più testoriana fra le raccolte di poesia di Testori, […] che poi raccolta non è, bensì un poema ferocemente unitario strutturato per abbaglianti lacerti o reliquie attorno a un nucleo tematico di feroce, raccapricciante compattezza: la colluttazione con il Dio ascondito” (Testori 1997, XIII). Il rimando al polittico di Colmar è inscritto già nella copertina del libro (oltre che nel risvolto), dove è presente un particolare della Crocifissione. Ma si può dire che ogni componimento della raccolta segna una sorta di corrispettivo poetico del saggio pubblicato l’anno precedente:

La Tua nudità

è tenera, sconcia,

febbrile.

Sei un angelo,

un animale divino,

una bestia sconfitta

da porcile (Testori 1997, 1037).

Oramai il Deus absconditus, disperatamente ricercato da Testori, rivela un volto “orribile”, “bestiale”. Che resterà il suo volto autentico:

Ha bruciato quel tempo

nell’incendio della Bestia trionfante.

Ha visto come ogni amante lasciato

che niente più resta

quando chi ama da noi se n’è andato,

soprattutto se, invece d’un maschio violento

o d’un angelo pio,

è un falso, orribile Dio (Testori 1997, 988).

Venti anni più tardi, nel 1993, l’anno della sua morte, Testori non avrà alcuna remora nel considerare fuori dai canoni dell’ortodossia cattolica la sua estenuante “lotta” con la figura di Cristo ingaggiata in Nel Tuo sangue. In occasione del conferimento del Premio Internazionale di poesia Etna-Taormina non ha difficoltà nel dichiararla quale presupposto della sua poetica:

Le poesie che ho raccolto sotto il titolo Nel Tuo sangue esprimono una specie di lotta e di estremo confronto con la figura del Cristo: un rapporto di amore-odio così come avviene in ogni forma di esperienza amorosa in cui si è portati a identificare l’oggetto del proprio amore con Dio. Benché la mia formazione sia stata cattolica non credo di poter essere definito un ‘poeta cattolico’. Penso sia più esatto parlare, per quel che mi riguarda, di ‘poesia religiosa’. La poesia stessa è religione (Testori 1997, 1526).

Se, per Testori, “la poesia stessa è religione”, la lotta irriducibile con l’immagine di Cristo è destinata a proseguire costantemente, dal momento che l’unica religione che egli riesce a concepire si snoda entro tale conflitto. Riproposto puntualmente nel 1983 con Ossa mea, l’altro vertice della sua ricerca poetica, non a caso definito da lui stesso “un poema in forma maledetta” (Testori 2013, 2031). Anzi, si tratta di una medesima, prolungata maledizione. Come in questi versi, dove Cristo è di nuovo raffigurato attraverso i tratti di una belva:

Trema,

si disfa

sul lago la sera.

Di colpo,

a un volo di strada

e di vento

intervieni.

Sei Tu.

Resti lì.

Non rosa,

non nube,

né incauto riflesso

di monte o isola amata;

amante salvante,

trafitto su Croce,

sei belva.

M’attendi.

Di luce

sei selva.

Mi fissi.

Sei fiera (Testori 2013, III, 575, vv. 1-21).

Di nessuna salvezza è portatrice la croce. Tutto si conclude su questi legni che inchiodano Cristo a un vano sacrificio e gli uomini a una dannazione irredimibile:

Sulla croce

già eretto

nel silenzio esterefatto

con lo squarcio lì,

nel petto.

Consumato

Tutto.

Fatto.

Eri solo.

Maria smorta,

quasi morta,

chi Tuo figlio nominasti

nella casa riportava.

Il mio cranio

dove andava?

Sibilava

C’era assenza

lì,

in delitto (Testori 2013, VIII, 593, vv. 12-30).

III

Come spiegare, allora, nel pieno di tale eterodossia, il rapporto di Testori con Don Giussani e il movimento di Comunione e Liberazione, che si intensifica proprio a partire dalla fine degli anni Settanta? A generare una simile convergenza, più che una presunta, e risolutiva, conversione di Testori all’ortodossia cattolica (smentita radicalmente dai versi appena citati di Ossa mea), c’è, da un lato, lo sfibrante a-teismo – da intendersi nell’accezione etimologica – dello scrittore, pronto a trovare qualsiasi alibi pacificatore pur di mitigare una ricerca oramai estenuante, e, dall’altro, la politica strumentale di un movimento cattolico integralista, appunto Comunione e Liberazione, disposto ad accantonare ogni dissenso dottrinale pur di procedere, come nel caso di Testori, a una strategia di affiliazione dall’alto prestigio intellettuale.

Fuori da questi fragili esercizi penitenziali (limitati, comunque, a una pubblicistica militante e a sporadici interventi in campo storico-artistico), il percorso creativo di Testori proseguirà a inscriversi caparbiamente nel solco di una “forma maledetta” diventata il medium espressivo da lui privilegiato. La “lotta” con la figura informe di Cristo si ripropone nella sua ultima opera, i Tre lai, tre monologhi in versi dialettali (di un’alta Brianza linguisticamente reinventata) pubblicati postumi nel 1994, che avranno in seguito un notevole rilievo scenico grazie a due interpreti di eccezione come Sandro Lombardi e Federico Tiezzi, legati da tempo a Testori quanto Giovanni Agosti, intervenuto sulla drammaturgia. Il lamento funebre di Cleopatra, di un’inedita Erodiade e della Madonna, liberamente ispirato al lai di origine romanza, oscilla tra l’invettiva e il compianto. Che si sovrappongono freneticamente soprattutto nel terzo episodio della trilogia, in cui la Madonna si rivolge al Figlio morto con struggimento, ma anche delusione:

E te lì,

trafitto

e trafittato,

anz’anzo desconfitto,

destenduto

et anca destendato…

Lo capissi mo’

che t’hanno tutti

un po’ fottuto? (Testori 2013, 1963-1964)

“Figlio, / me ‘scolti?” (Testori 2013, 1975). Solo questo può ancora chiedere la “Mater strangosciàs”. Senza ottenere alcuna risposta. Delle false promesse elargite a Lui, come all’intera umanità, rimane l’icona di un corpo “trafitto /e trafittato”, “desconfitto”, anzi “destentado”, smembrato fino al residuo informe dei pochi filamenti che lo compongono internamente. Un corpo scivolato definitivamente nell’ombra.

Non la luminosità a tutto tondo della figura, ma le ombre che l’avvolgono o le si infiltrano hanno continuato, infatti, ad attirare lo sguardo di Testori, logorando con intensità via via progressiva la plasticità di ogni forma, incalzata da un cono informe sempre più esteso e marcato. In uno dei suoi scritti di maggiore impegno e ampiezza redatti negli ultimi anni, dal titolo Se la realtà non è solo un fotogramma… (1983), è quasi categorico. Ritornando, dopo più di trent’anni, su Francesco del Cairo (uno dei “Manieristi lombardi della peste” (Doninelli 1993, 132), sul quale si era soffermato in un saggio apparso nel 1952 sotto l’ala protettiva, quanto inspiegabile, di Roberto Longhi), Testori ipotizza da parte del pittore milanese – non importa, in questo contesto, se plausibilmente o meno – una torsione “antirealistica” dei moduli formali desunti da Caravaggio:

Gli è che, in quel modo, e quasi per gratificazione del passo ulteriore e ulteriormente ultimativo, anche il nucleo formale del Caravaggio sembra tornare in tutta la sua incondita terribilità e concretezza; e in tutto il suo incondito e terribile ingombro; epperò, questa volta, per dirci che, in trent’anni, o poco meno, la conoscenza della realtà aveva dovuto, grazie alla sua stessa disperata proposta, avanzare: e, anziché alludere al reale, configgersi nell’ambiguo, protervo e persin oscuro nucleo del suo inizio; configgersi, fondersi, confondersi e perdervisi (Testori 1995, 303).

Dopo gli apporti cospicui di Gaudenzio Ferrari e i successivi innesti di Tanzio da Varallo alle cappelle del Sacro Monte di Varallo, dopo l’Altare di Isenheim, dopo la “carne-carne del Caravaggio, il suo sangue-sangue” (Testori 1995, 235), la costellazione dell’informe si espande ulteriormente, fino a imporsi come correlativo della forma stessa. Insopprimibile, pervasivo, proprio perché – ricorda Testori nell’ultimo passo citato – “la realtà non è un fotogramma”, ma una sequenza di ombre che nel processo di figurazione vengono via via alla luce. È il motivo per cui nei Tre lai l’immagine di Cristo acquista tratti sempre meno riconoscibili. Come, d’altronde, lo erano già in alcune battute finali dell’Ambleto, alle quali il protagonista, prima di morire, affida il suo ultimo sussulto di ribellione:

Filius falsus che imperò sei più vero de un filius che fudesse istato veramente vero…Filius mai partorido e che imperò ho amato e amatissimo… La piramida s’è tutta spetasciata e anca Lui, el Dio, el Cristo delle fasse e delle spine, lo sento, è andato indegiù, indesieme de noi (Testori 1997, 1227-1228).

Il Cristo evocato da Ambleto non corrisponde più a un’immagine compiuta. All’immagine che per decenni aveva ossessionato Testori, con tale furore da costringerlo a cercare dovunque i segni della redenzione, promessa ma poi ammutolita nel suo disperato silenzio. Ora la figura di Cristo si è disseminata, mimetizzandosi in una trafila di sagome che non possiedono alcuna identità, alcuna forma univoca: piegata, curvata, da una metamorfosi inesauribile, da un’alterazione che non conosce tregua.

Se Rino, nel Confiteor del 1985, riesce ancora a comunicare attraverso un discorso comprensibile la propria desolazione inumana (Testori 2013, 1211-1263), solo tre anni dopo l’ininterrotto monologo di Riboldi Gino lungo “In exitu” – il romanzo che risulterà quasi naturale, per Testori, allestire anche scenicamente – si alimenta di una vertiginosa lacerazione verbale corrispondente all’immediatezza di una kènosis che non ha bisogno di alcuna spiegazione. Eppure, nell’alluvione di parole stravolte, accavallate, strozzate dallo stream of consciousness di Riboldi Gino (il tossicodipendente giunto allo stremo, che, rinchiusosi nei cessi della stazione di Milano Centrale, rievoca il calvario della propria vita prima di iniettarsi l’ultima, mortale, overdose di eroina) non c’è una sillaba priva di senso. È la massima pregnanza della forma – forma dell’abbandono, della deiezione, del patimento – a reclamare la disgregazione di qualsiasi veicolo linguistico predeterminato, di qualsiasi significato prestabilito.

Come l’homo sacer ripreso da Agamben, Riboldi Gino è inconfondibile nella singolarità del suo itinerario esistenziale, ma, nello stesso tempo, vive, è sempre vissuto, al bando della comunità. In questo senso è Nessuno. Come tale lo presenta Testori in apertura del romanzo:

Lì, è. Lui (nessuno). Lì fu. Lui (nessuno). Lì era. Lui (nessuno). Lì sarà. Lui (nessuno).

Lettore. Tu. Sai tu. Che è. Era. Fu. Per sempre. Mai. Lui. Lì (nessuno).

Lettore. Ciò che qui, cominciando, finisce. Ciò che qui, finendo, comincia. Sai. Forse non sai. Saprai. E se non sai. Se, ecco. Se. Se.

Era. Anzi, è. Lì. Lui (nessuno).

Nella notte (marcia). Lui. Nessuno. Coperta di nebbia (marcia) sulla groppa della città-cavalla. Viola. Nella notte. Marcia (Testori 2013, 1265).

Al pari di ogni homo sacer, “Lui (nessuno)” – Riboldi Gino, in questo caso – è del tutto innocente. Se c’è un peccato, risiede nella sua nascita, da lui prontamente richiamata:

Gino! – l’urlo della partoriente. Davanti ai buchi. Della carne. Di lui: il venduto, il comprato, il latrinante, il cessante. Cessante anche (anca) dell’esistere; del vivere; del palpitare: e persino et anche (anca) dell’usmare. Il casso. Altrui. L’altrui anale foro. Una scarica. “Ma perché, adesso? Cosa c’entra, adesso?” Una scarica. Una mitragliata, lì, nel ventre: ot addome. Un chiodo per ogni mano. Un altro sui due piedi. La corona di spine didentro le tempie. E nelle orecchie (anca). Nelle. Et poi. La Tua pelle tutta scarbontita. Dai peccati, Gesù! Gesùino! Un Cristo del Cristo! Anzi, un’ostia di un’ostia del Cristo troia! No! L’ostia del Cristo, no! Non ne parli! Pur s’è troia! Non ne scriva! La supplico! Nè adesso! Nè mai. Quanto al senso, ecco. Quanto al. Trattasi, per certo – gli avevano insegnato – di dilatata fantasia (Testori 2013, 1270-1271).

“Quanto al senso, ecco. Quanto al”. Qui l’invettiva di Gino deve arrestarsi. Qualsiasi altra parola sarebbe superflua. Diventerebbe una “dilatata fantasia”. Il senso si profila con evidenza allarmante. Basta guardare il corpo di Gino, magari mentre egli stesso lo guarda. Risalteranno subito la posa reclinata della testa, i chiodi che trafiggono le mani e i piedi. È una forma esangue, ma resistente. Straordinariamente resistente. Tanto che, trascorsi quasi cinquecento anni, sembra di ritrovarsi dinanzi alla Crocifissione di Grünewald, alla sua “sopravvivenza” ancora intatta, direbbe Warburg. Nell’esteso “atlante” delle figure mnestiche lungo cui si dipana la nostra memoria individuale e collettiva sarà necessario, allora, accostare sempre l’immagine di Gino al Cristo di Grünewald. Due corpi sacri e, insieme, profani. Per questo scandaloso intreccio continuano ad appartenerci.

Riferimenti bibliografici

- Agamben 2021

G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, in G. Agamben, Homo sacer, edizione integrale. 1995-2015, Macerata 2018, 17-168. - Agosti 2015

G. Agosti, Una cornice per il lettore nuovo; Una cornice, più specifica, per il lettore nuovo, in Testori 2015. - Agosti 2022

G. Agosti, Luchino e il Gianni (o il conte e lo scrivano); Note; Una fantasia su temi viscontiani, in G. Testori, Luchino, a cura di G. Agosti, Milano 2022. - Agosti 2023

G. Agosti, Perché così, in G. Testori, Opere scelte, a cura e con un saggio introduttivo di G. Agosti, cronologia di G. Frangi, notizie sui testi di G. B. Boccardo, Milano 2023, IX-XL. - Barth [1954] 1974

K. Barth, L’epistola ai Romani [Zürich 1954], a cura e traduzione di G. Miegge, Milano 1974. - Bazzocchi 2021

M.A. Bazzocchi, Testori: la carne delle immagini, in M. A. Bazzocchi, Con gli occhi di Artemisia. Roberto Longhi e la cultura italiana, Bologna 2021, 159-182. - Cacciari 1990

M. Cacciari, Dell’inizio, Milano 1990. - Canetti [1935] 1981

E. Canetti, Auto da fé (con l’aggiunta del saggio “Il mio primo libro: Auto da fé”) [Wien 1935], traduzione di L. e B. Zagari, Milano 1981. - Canetti [1980] 1982

E. Canetti, Il frutto del fuoco. Storia di una vita (1921-1931) [München, 1980], traduzione di R. Colorni, A. Casalegno, Milano 1982. - Canetti [2014] 2017

E. Canetti, Il libro contro la morte [München 2014], con una postfazione di P. von Matt, a cura di A. Vigliani, traduzione di R. Colorni, G. Forti, F. Jesi, A. Lavagetto, A. Vigliani, Milano 2017. - Caramore, Ciampa 2018

G. Caramore, M. Ciampa, Croce e Resurrezione, Bologna 2018. - Ceronetti 1988

G. Ceronetti, L’occhiale malinconico, Milano 1988. - Cortellessa 2006a

A. Cortellessa, Giovanni Testori, diagramma e figurazione [1998], in A. Cortellessa, La fisica del senso. Saggi e interventi su poeti italiani dal 1940 a oggi, Roma 2006, 340-344. - Cortellessa 2006b

A. Cortellessa, Discorso sugli occhi di Giovanni Testori, in “Il caffè illustrato”, 29 (marzo-aprile 2006), 50-55. - Deleuze [1981] 1995

G. Deleuze, Francis Bacon. Logica della sensazione [Paris 1981], traduzione di S. Verdicchio, Macerata 1995. - Didi-Huberman [2007] 2008

G. Didi-Huberman, L’immagine aperta. Motivi dell’incarnazione nelle arti visive [Paris 2007], traduzione di M. Grazioli, Milano 2008. - Didi-Huberman [1995, 2019] 2023

G. Didi-Huberman, La somiglianza informe o il gaio sapere visuale di Georges Bataille [Paris 1995, 2019], traduzione di F. Agnellini, Cinisello Balsamo – Udine 2023. - Didi-Huberman 2023

G. Didi-Huberman, L’humanisme altéré. La ressemblance inquiète, I, Paris 2023. - Doninelli 1993

L. Doninelli, Conversazione con Testori, Parma 1993. - Dostoevskij [1868] 1998

F. Dostoevskij, L’idiota [Москва́ 1868], traduzione di G. Pacini, Milano 1998. - Gualdrini 2023

G. Gualdrini, Trittico delle cose ultime. Grünewald, Holbein, Raffaello, prefazione di E. Castellucci, postfazione di P. Stefani, note a margine di G. Caramore e M. Ciampa, Villa Verucchio (RN) 2023. - Huysmans [1905] 2002

J.-K. Huysmans, Grünewald [Paris 1905], a cura di R. Rossi Testa, Milano 2002. - Lombardi 2004

S. Lombardi, Gli anni felici. Realtà e memoria nel lavoro dell’attore, Milano 2004. - Moltmann [1972] 1973

J. Moltmann, Il Dio crocifisso. La croce di Cristo, fondamento e critica della teologia cristiana [München 1972], traduzione di D. Pezzetta, Brescia 1973. - Panzeri 2003

F. Panzeri, Vita di Testori, Milano 2003. - Quinzio 1984

S. Quinzio, La croce e il nulla, Milano 1984. - Reale, Sgarbi 2014

G. Reale, E. Sgarbi, Il gran teatro del Sacro Monte di Varallo, Milano 2014. - Sebald [1988] 2009

W.G. Sebald, Secondo natura. Un poema degli elementi [Frankfurt am Main 1988], traduzione di A. Vigliani, Milano 2009. - Testori 1972

G. Testori, Grünewald, il trionfo e la bestemmia, in Grünewald, Milano 1972, 5-10. - Testori 1995

G. Testori, La realtà della pittura. Scritti di storia e critica d’arte dal Quattrocento al Seicento, a cura di P.C. Marani, Milano 1995. - Testori 1997

G. Testori, Opere 1965-1977, introduzione di G. Raboni, a cura di F. Panzeri, Milano 1997. - Testori 2013

G. Testori, Opere 1977-1993, a cura di F. Panzeri, frammenti critici di G. Raboni, Milano 2013. - Testori 2015

G. Testori, Il gran teatro montano. Saggi su Gaudenzio Ferrari, nuova ed. a cura di G. Agosti, Milano 2015. - Testori 2023

G. Testori, Opere scelte, a cura e con un saggio introduttivo di G. Agosti, cronologia di G. Frangi, notizie sui testi di G. B. Boccardo, Milano 2023. - Vitiello 2022

V. Vitiello, Nel silenzio del Padre. Cristianesimo e storia da Paolo a Gesù, Roma 2022. - Warburg [1929] 2002

A. Warburg, Mnemosyne. L’Atlante delle immagini, a cura di M. Ghelardi, Torino 2002.

The essay is presented as a diachronic traversal of some crucial nodes of Testori’s art-historical reflection (starting, above all, from his essays on Grünewald and those on Gaudenzio Ferrari and the Sacro Monte of Varallo), interpreted in relation to some of his literary works closely related to it (such as the poetry collections Nel tuo sangue, Ossa mea, the last of the Tre lai and the novel “In exitu”). The resulting interweaving allows us to highlight the profound originality through which Testori reproposes the concept of “figuration”; which, subtracted from traditional clichés, exhibits its profound conflictuality: an inescapable connotation of all artistic expression.

keywords | Giovanni Testori; Hans Holbein; Matthias Grünewald; Heterodoxy; Figuration; Conflict.

La Redazione di Engramma è grata ai colleghi – amici e studiosi – che, seguendo la procedura peer review a doppio cieco, hanno sottoposto a lettura, revisione e giudizio questo saggio.

(v. Albo dei referee di Engramma)

The Editorial Board of Engramma is grateful to the colleagues – friends and scholars – who have double-blind peer reviewed this essay.

(cf. Albo dei referee di Engramma)

Per citare questo articolo / To cite this article: A. Mazzarella, Testori. Figure dell’informe, “La Rivista di Engramma” n. 208, gennaio 2024, pp. 65-80 | PDF