1 | Pink Floyd. Their mortal remains, Roma, marzo 2018.

“Echoes”. La voce che resta dopo le cose

Un furgone Bedford nero, con una striscia bianca; un corridoio altrettanto nero, punteggiato di variopinti poster, illuminato da liquide macchie colorate proiettate sul soffitto; un tunnel optical trompe-l’œil, sul cui fondo scorrono le immagini di una insolita trasposizione cinematografica di Alice nel Paese delle meraviglie [Fig. 1]. Così ha inizio il viaggio fra i Mortal Remains dei Pink Floyd, mostra allestita al Victoria and Albert Museum nel 2017, e transitata al MACRO di Roma nella primavera del 2018, prima di approdare a Dortmund.

I've got a little black book with my poems in / I've got a bag with a toothbrush and a comb in […] / I've got a grand piano to prop up my mortal remains (Nobody Home – The Wall).

Le spoglie mortali: locandine, abiti, spartiti, strumenti musicali, foto, video, schizzi, studi di copertine, oggetti di scena – originali, o riproduzioni.

I’ll give anything, everything if you want things (Bike – The Piper at the Gates of Dawn).

Cose, storie che per Roger Waters hanno scarsa importanza: “Tutto quello che abbiamo fatto mi interessa fino a un certo punto – afferma alla conferenza stampa a Roma - Sono più interessato a voi che alle cose che ho fatto 40 o 50 anni fa” (Prisco 2018). Nick Mason, che ha procurato ai curatori molto del materiale cartaceo, sottolinea, nella medesima circostanza, che non si tratta di una collezione di cimeli e memorabilia, ma di cose accumulate nel tempo, casualmente.

Ma per chi visita la mostra, queste cose, rianimate dalla musica, fanno ritrovare sensazioni, ricordi, permettono di scoprire aspetti, momenti, collaborazioni, volti, canzoni: fra le tante, i legami con il mondo dell’architettura radical inglese (Mason, Waters e Wright erano studenti di architettura), le colonne sonore per Barbet Schroeder (More, 1969) e Michelangelo Antonioni (Zabriskie Point, 1969: ma solo qualche frammento fu effettivamente usato nel film), le musiche per Roland Petit (The Pink Floyd Ballet, 1972-73). Queste erano ovviamente le intenzioni di Aubrey Po Powell, direttore artistico e curatore della mostra, fondatore nel 1967 con Storm Thorgenson dello studio Hipgnosis, che ha realizzato gran parte delle copertine dei dischi dei Pink Floyd. Powell ha ereditato da Thorgenson (morto nel 2013) l’idea di una grande mostra sui Pink Floyd come sviluppo di quella allestita dallo stesso Thorgenson a Parigi nel 2003, a vent’anni dallo scioglimento del gruppo. A differenza di quella, allestita in modo convenzionale, in uno spazio ristretto, con un’unica cupola dove fermarsi ad ascoltare la musica, questa doveva essere, per Powell, un’esperienza immersiva, totalmente coinvolgente (Powell [2017] 2018). E la scenografia elaborata riesce perfettamente nell’intento.

Nel buio degli spazi, interamente dipinti di nero, fra i quali si snoda il percorso espositivo, il visitatore si muove attirato dalle isole luminose rappresentate dagli schermi, che rimandano immagini di concerti, registrazioni, prove, video-interviste e dalle nicchie vetrate che raccontano ognuno dei primi album: le camicie dai colori accesi, il primo Echorec (il “ritardatore” di suoni che sarà la cifra caratteristica degli “space-rockers” Pink Floyd e della musica psichedelica) l’onirica copertina per A Saucerful of Secrets. Le cuffie di cui è stato dotato si agganciano alle varie sezioni, e la musica cambia man mano che si sposta fra i vari album, diventa discorso, parola se si ferma davanti a uno schermo. Interstellar Overdrive (1966-67), vero manifesto sonoro della psichedelia di quegli anni, inaudita, ossessiva, ipnotizzante, continua a risuonare a lungo, mentre si scrutano con curiosità vorace le prime foto, le prime videoclip.

“Uno straniamento collettivo”, lo definisce Massimo Zamboni, ex chitarrista dei CCCP, “favorito dall’essere incapsulati in un mondo di cuffie per l’ascolto, ed è un piacere ritrovarsi parte di una folla affascinata e condotta verso le medesime sensazioni” (Zamboni 2018). Il buio e le cuffie creano una strana situazione per il visitatore, lo isolano dall’intorno, immergendolo in una sorta di golfo mistico wagneriano, che lo porta alla totale immedesimazione con quanto è rappresentato. Le persone accanto a lui sono ombre, con cui non scambia che fugaci sguardi incerti, in cui si riflette, si riconosce.

Strangers passing in the street/ By chance two separate glances meet/ and I am you and what I see is me. (Echoes – Meddle).

Se si tolgono le cuffie, si ritrova nel silenzio, appena rotto dai fruscii dei passi, e la magia viene meno, si dissolve: tanto è forte il legame, la corrispondenza che si è venuta a creare fra gli oggetti esposti e i suoni. I suoni animano le immagini, le cose, ma queste a loro volta conferiscono consistenza alle musiche, alle parole, diventano superfici a cui i suoni si aggrappano, aderiscono. E questo diventa paradossalmente tanto più vero quando si entra in una piccola stanza, il sacello di The Dark Side of the Moon: un ologramma del prisma con i raggi di luce colorata ruota in un buio più denso accompagnato dalla mitica voce di Clare Torry. A Great Gig, un grande spettacolo, in un cielo tutto nero. In questo punto la tensione raggiunge l’apice, l’immedesimazione si fa totale. Dopo, infatti, si stempera nello stupore e nella meraviglia davanti alle grandi scenografie dei concerti da Animals (1977) in poi: i gonfiabili che galleggiano sopra la testa o spuntano dal muro bianco di The Wall (1979), i letti di Momentary Lapse of Reason (1987) che diventano schermi, le enormi enigmatiche teste metalliche di The Division Bell (1994) che si confrontano, con gli occhi rivolti al riguardante. Spettacoli sempre più grandi che insieme affascinano e intimoriscono, privi dell’intimità della prima parte.

Ma, come in ogni rito religioso – e molto nella mostra sembra indurre a una partecipazione iniziatica - alla fine della celebrazione il legame diventa più forte. Il percorso iniziatico individuale, la totale identificazione con i Pink Floyd, attraverso i suoni e le immagini, si conclude infatti in un rito collettivo. Invitati a togliere le cuffie, si entra in gruppo in uno spazio quadrato dove ci si trova insieme letteralmente immersi, grazie a 25 diffusori acustici e a uno schermo totale nella musica e nelle immagini dell’ultimo brano suonato insieme dai Pink Floyd: Comfortably Numb, al Live 8, Hyde Park, il 2 luglio 2005 (“And if you survive till two thousand and five”, cantavano in Point me at the sky nel 1968), nella certezza, dopo la morte di Richard Wright nel 2008, che non ci potrà essere un’altra occasione, in questo mondo. Niente più resti mortali, reliquie o cose – solo loro, la loro musica, le loro voci.

Una macchina espositiva perfetta, sapientemente costruita, attentamente calibrata nel ritmo, nella sequenza delle immagini, nei tempi di lettura e ascolto, nell’alternanza di episodi spettacolari, emotivamente coinvolgenti, ad altri tesi a suscitare curiosità, interesse, nella esatta sincronia fra immagini, suoni, parole. E non poteva essere diversamente date le straordinarie scenografie, divenute leggendarie dei concerti dei Pink Floyd. L'allestimento è stato infatti affidato a Stufish lo studio di entertainment architecture, il cui fondatore Mark Fisher ha realizzato gli stage per tutti i tour da Animals (1977) a The Wall Berlin (1990, del solo Waters). Mirabolanti apparati che insieme all'impianto luci e al mitico schermo circolare sul quale scorrono immagini e animazioni identificano e distinguono da sempre le performance dei Pink Floyd, e si contrappongono alla totale normalità dei quattro sul palcoscenico. Nessun particolare abito di scena, e, infatti, nella mostra, sono esposti pochi pezzi dei primissimi concerti: camicie colorate, pantaloni con ruches e colori accesi, nulla di elaborato; nessuna gestualità accentuata. Se – come spiega Gianfranco Salvatore – gli elementi essenziali del frontman del rock sono la postura, la gestualità, la prossemica, la mimica, l’abbigliamento, nei Pink Floyd ognuno di questi elementi viene meno: in jeans e t-shirt, immobili sul palco, lo sguardo fisso sul proprio strumento o sul microfono, sembrano volersi nascondere, scomparire, fino all’estremo di The Wall, con un vero enorme muro che li rende invisibili al pubblico.

In questo loro teatro musicale i Pink Floyd coltivavano un’aspirazione altissima, sublimazione estrema e superamento esoterico della mitologia rock: scomparire fisicamente. Nessun fronte del palco, nessun frontman. Nessuna icona, perché nessuna persona. La condizione del musicista diventa ineffabile: menti progettuali, scie di suono, puntini luminosi intermittenti, confusi tra mille altre pulsazioni policrome e audiovisive, nell’opera d’arte dell’avvenire, con la sua messa in scena. Un’arte dell’invisibilità, coltivata attraverso spettacolari strategie per scomparire (Salvatore 2015, 230-231).

Una sparizione progressiva, che li vede inizialmente dividersi fra psichedelici light show nel corso dei quali si estraniavano talmente dal concerto, sperimentando e inseguendo nuove sonorità da lasciare il pubblico spiazzato o spazientito per un Interstellar Overdrive dilatato nel tempo per decine di minuti, e happening new-dada, con tanto di bolle di sapone soffiate sul pubblico (Games for May, 1967) e costruzione in diretta di un tavolo attorno al quale poi si sedevano a sorseggiare un tè (The Man and the Journey, The Massed Gadgets Of Auximenes - More Furious Madness From Pink Floyd, 1969). Successivamente, con i grandi spettacoli, i great gigs in the sky, i quattro arretrano, fino a svanire. Allo stesso modo, scompaiono dalle copertine degli album, da Atom Heart Mother (1970) in poi, fra mucche, orecchi, prismi e figure di sconosciuti.

Arrivano infine a sperimentare la “negazione” del concerto rock, di quell’evento che trova il suo senso nell’interazione fra band e pubblico, delle decine di migliaia di persone che si radunano per un’esperienza collettiva della musica. Suonano infatti in perfetta solitudine nell’anfiteatro di Pompei, uno spazio rarefatto e senza tempo, con cui la loro musica si confronta, sciolto ogni legame con il presente, solo un film (Live at Pompei, regia di Adrian Maben, 1971) a registrarne l’accadere. Per Adrian Maben, regista del film Live at Pompei, si doveva trattare di una vera e propria antitesi a Woodstock, lo storico concerto che nel 1969 vide esibirsi per 4 giorni circa 30 gruppi musicali davanti a più di 400mila persone, e che subito sarà replicato al festival dell’Isola di Wight, al quale accorreranno 150mila persone. A queste forme di ricerca di una dimensione comunitaria alternativa fisica, in cui l’identificazione fra pubblico e i membri delle band è totale, con la sua forte carica di utopia politica, i Pink Floyd contrappongono, con il concerto di Pompei, un altrove immateriale, slegato dal qui e ora ma altrettanto potente nel suo rifiuto di ogni forma di establishment. La loro contestazione diventa radicale nel rifiutarsi di assumere il ruolo di rockstar, scomparendo come singoli individui, e identificandosi nella loro musica e nei loro concerti.

Fra i resti mortali esposti nella mostra, emergono per intensità quelli che riconducono alle origini dei Pink Floyd, quando il loro rock “progressivo”, “psichedelico”, “spaziale”, secondo gli aggettivi con cui veniva definito, si identificava con il mondo underground e la sua cultura trasgressiva, aperta al possibile che riusciva a far convivere Alice e le utopie urbane degli Archigram. Nelle prossime pagine si cercherà di seguire questo intreccio, annodando anche altri fili, tenendo come trama la figura di Alice, i suoi interrogativi, i suoi sguardi, gli specchi che ne riflettono e trasformano l’immagine e usando come navigatore versi e titoli delle composizioni dei Pink Floyd.

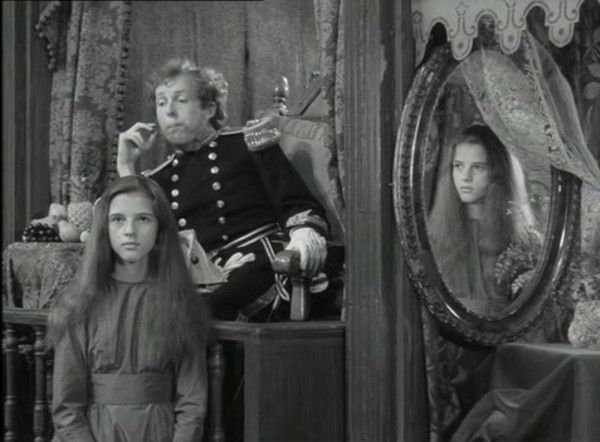

2 | Anne-Marie Mallik nei panni di Alice in Alice in Wonderland, 1966, regia di Jonathan Miller.

3 | Una scena del processo in Alice in Wonderland, 1966, regia di Jonathan Miller.

“Dream yourself away”. Perdersi nel sogno dei sogni: quando Alice entra nel Paese della psichedelia.

Il 28 dicembre 1966, in un clima ancora natalizio, alle 9 di sera, orario inusuale per una trasmissione rivolta anche ai bambini, la BBC trasmette Alice in Wonderland, con la regia di Jonathan Miller (vedi il video) [Fig. 2-3]. Subito il pubblico si accorge che non è la solita Alice: non è la petulante bambina disneyana, né la supponente ragazzina dello sceneggiato Alice trasmesso solo un anno prima, diretto da Gareth Davies, su soggetto di Dennis Potter in cui le avventure di Alice si intrecciano alle vicende del diacono Dodgson, impacciato e balbuziente.

Nella versione di Miller, un’Alice poco loquace, quasi apatica, osserva con distacco quanto le accade intorno, si interroga in silenzio su ciò vede, interloquisce laconicamente con chi incontra, per nulla affascinata dal mondo degli adulti in cui il sogno l’ha condotta. Un mondo di gente che va sempre di fretta, salvo poi intrattenersi in tè infiniti, che si cimenta in insensate corse elettorali, in ridicole partite a croquet, in assurdi e ipocriti rituali. Per raccontare questo mondo, Miller, allora trentaduenne regista proveniente da Beyond the Fringe, con Dudley Moore e Peter Cook, sceglie di “togliere la testa agli animali” (McGee 2010) e ricondurli alle persone che dietro a essi si celavano. Nessun coniglio, nessuna tartaruga, nessun bruco, ma un nervoso ed elegante gentiluomo (interpretato da Wilfrid Brambell), un malinconico vecchio (John Gielgud), un inquisitorio e spazientito studioso (Michael Redgrave). Nessuna magia, nessun effetto scenico. Il paese delle meraviglie è un mondo vittoriano: i personaggi indossano abiti standard Victorian, il set è una costruzione del 1863, l’imponente Royal Victoria Military Hospital, a Netley, in parte demolito poco dopo la fine delle riprese del film. Dopo aver attraversato una breve galleria sotterranea, Alice si ritrova a percorrere un lungo, luminoso loggiato, per poi scendere delle scale con numerose rampe che si incrociano, lungo le quali sono appese tavole anatomiche, vestigia del vecchio ospedale, ma, forse, anche una prima immediata risposta alla domanda: chi sono io? che Alice spesso ripete.

Il sogno di Alice, secondo Miller, è quindi quello di una bambina dell’Inghilterra vittoriana ma è anche quello di ogni bambino o bambina che qui scopre che crescere è perdere la capacità di vedere le cose vestite di una luce celestiale. È con l’intensità dei versi di Wordsworth, quietamente bisbigliati da Alice, che il film ha inizio e si conclude.

There was a time when meadow, grove, and stream,

The earth, and every common sight,

To me did seem

Apparelled in celestial light,

The glory and the freshness of a dream.

It is not now as it hath been of yore;—

Turn wheresoe'er I may,

By night or day,

The things which I have seen I now can see no more.

(W. Wordsworth, Intimations of Immortality)

(C’è stato un tempo in cui il prato, il bosco, il ruscello/ la terra e ogni cosa intorno a me/ sembravano vestite di una luce celestiale/ la magnificenza e la freschezza di un sogno/ Nulla è più come prima/ Ovunque il mio sguardo si posi/ le cose che vidi, non scorgo più).

Ed è il sitar di Ravi Shankar, da poco giunto in Gran Bretagna, preceduto dalla fama ottenuta grazie all’incontro con George Harrison, accompagnato da tabla e tambura, a condurre Alice nel suo viaggio: melodie lontane, i ritmi lenti di un pomeriggio estivo.

Un’Alice fuori dagli schemi, insomma, che fece gridare allo scandalo, perché inadatta a quel pubblico infantile al quale convenzioni più che tradizione volevano rivolto il romanzo di Carroll (Nichols 2014); Alice che nel centesimo anniversario della sua pubblicazione – anniversario incerto, dal momento il libro uscì per la prima volta nel 1866, ma con la data del dicembre 1865 – sembrava cercare nuovi significati, nuovi orizzonti. Si ritrova così al centro delle riflessioni psicoanalitiche di Jacques Lacan a Radio France, il 31 gennaio 1966, della lettura surrealista, già sperimentata in precedenza, ma che in questi anni vede misurarsi, con l’illustrazione del libro, Salvador Dalì e Max Ernst, fino a diventare soggetto e pretesto di Logica del senso, il trattato sull’evento dove Gilles Deleuze “toglie illusorietà alle illusioni” (Foucault [1970, 1994] 2018).

Ma l’Alice di cui qui si vuole parlare, è quella che entra soprattutto in risonanza con il mondo psichedelico che conobbe in Gran Bretagna, a Londra, una breve ma intensa stagione, fra il 1966 e il 1968. Una stagione annunciata da eventi come l'International Poetry Incarnation alla Royal Albert Hall nel 1965, e nell’anno successivo la mostra su Aubrey Beardsley al Victoria and Albert Museum, la nascita della London Free School, pietra miliare della controcultura britannica, la fondazione del giornale clandestino “International Times”, l’apertura dell’UFO Club, locale in cui hanno mosso i primi passi molti dei protagonisti della nuova musica, dai Soft Machine agli stessi Pink Floyd. Stagione breve e intensa che culminerà nella Summer of Love del 1967, apice della cultura underground londinese.

Alice – ribellione all’establishment sociale, al perbenismo, ai luoghi comuni – mostrava l’insensatezza di riti e convenzioni, scardinava l’apparentemente liscia e omogenea struttura razionale e logica del mondo, aprendo varchi, usando come arma lo stupore innocente, o presunto tale, di una bambina.

“Interstellar Overdrive”. Viaggi interstellari, alla conquista di altri mondi: psichedelia, allucinogeni, musica rock

Allargare il reale al sogno, spostare continuamente in avanti o di lato il significato di cose e parole, rendere inafferrabili e non incasellabili gli eventi, accettare e aspettarsi trasformazioni improvvise: tutto questo rende Alice negli anni Sessanta eroina e simbolo di un’età che voleva liberarsi della razionalità, della severità, dell’austerità, dell’unidirezionalità che il mondo moderno imponeva. E che includeva, nella Gran Bretagna del tempo, un moralismo che prevedeva ancora l’omosessualità come reato (depenalizzato nel 1967), la censura di libri come L’amante di Lady Chatterley (pubblicato per la prima volta nel 1960) o Il pasto nudo (uscito nel 1964).

Alice si avventurava nel sottosuolo e attraversava lo specchio, dialogava con animali che portavano il panciotto e guardavano sempre l’orologio, sbocconcellava funghi magici, incontrava bruchi che fumavano il narghilè: esperienze che non erano molto diverse da quelle della psichedelia, se questa includeva, come spiegava il suo “inventore” Humphrey Osmond a Aldous Huxley, l’arricchimento della mente e l’ampliamento della visione (Grunenberg 2005). E se il sottosuolo del titolo inizialmente pensato da Carroll, e dove effettivamente Alice viene a trovarsi, dopo la lunga discesa nel tunnel del coniglio, non poteva non richiamare l’underground della controcultura sia statunitense che britannica, lo specchio era la superficie liquida che dava accesso ad altri mondi e che trasformava l’io in altro, il presente in un senza-tempo, il qui in altrove.

Nel suo film, Miller pone spesso Alice davanti a uno specchio: ma se all’inizio, la bambina riflessa nel grande specchio di casa coincide con quella accuratamente – e perentoriamente – pettinata dalla domestica, nei preparativi per la quotidiana uscita nel parco, alla fine, durante il processo, l’Alice riflessa in un piccolo specchio è un’altra, che parla mentre la prima tace, a testimoniare lo sdoppiamento e la separazione avvenuta alla conclusione del viaggio.

Chrissie Iles, nel suo saggio Liquid dreams, sui rapporti fra luci psichedeliche e LSD, spiega il ruolo dello specchio nell’induzione di stati di allucinazione, a partire da Alice, “libro per bambini proto-psichedelico”:

The surface of the looking glass, through which Alice, in Lewis Carroll’s proto-psychedelic children’s book, entered another world, was a permeable membrane through which the conscious and the subconscious were filtered (Iles 2005, 70).

Durante le sessioni di LSD organizzate al World Psychedelic Centre di Londra nel 1965, gli specchi si trasformano in mandala, in schermi di energia e “by suspending analysis we were able to pass through the screens” (Iles 2005, 70). Lo specchio è la soglia della trascendenza spirituale.

L’acido lisergico e, più in generale, le sostanze stupefacenti e gli allucinogeni sono il terzo ingrediente del processo di psichedelizzazione di Alice, dopo il mondo underground e lo specchio. Un processo che sembra essersi verificato senza particolari forzature: da un lato vi era l’assunzione, apparentemente accertata, da parte di Carroll (o Dodgson?) di droghe, abitudine notoriamente diffusa fra gli intellettuali britannici nel XIX secolo, comprendendo Samuel T. Coleridge e Thomas De Quincey, tanto da far ipotizzare l’esistenza di una consolidata tradizione psichedelica britannica (Iles 2005); dall’altro, i continui cambi di stato di Alice provocati dall’ingestione di torte, bevande e funghi, che facilmente, finanche banalmente, erano interpretabili come sostanze stupefacenti. In breve, la ragazzina che continuava a chiedersi chi fosse, a porsi domande (“I wonder how many miles I’ve fallen by this time? I wonder if I’ve been changed in the night?” Il paese delle meraviglie è anche il paese dell’interrogarsi – the land of wonder - dello spaesamento che costringe a verificare continuamente se le certezze di prima hanno ancora un senso), diventa la sacerdotessa dei riti psichedelici e lisergici, a cui rivolgersi per sapere quale pillola prendere per salire in alto o scendere in basso, per nutrire la propria mente, come Grace Wing Slick canta in White Rabbit.

One pill makes you larger, and one pill makes you small

And the ones that mother gives you, don't do anything at all

Go ask Alice, when she's ten feet tall

And if you go chasing rabbits, and you know you're going to fall

Tell 'em a hookah-smoking caterpillar has given you the call

And call Alice, when she was just small

When the men on the chessboard get up and tell you where to go

And you've just had some kind of mushroom, and your mind is moving low

Go ask Alice, I think she'll know

When logic and proportion have fallen sloppy dead

And the white knight is talking backwards

And the red queen's off with her head

Remember what the dormouse said

Feed your head, feed your head.

(Una pillola ti fa diventare grande, un’altra ti rimpicciolisce/ e quelle che ti dà tua madre non fanno proprio nulla/ Chiedi ad Alice, quando è alta dieci piedi/ E se insegui conigli e sai che ti capiterà di cadere, raccontagli che un bruco con il narghilè ti ha dato la dritta/ e chiama Alice, quando è ancora piccola/ quando le pedine sulla scacchiera si alzano per indicarti la strada/ e hai appena assaggiato un certo fungo e la tua mente comincia a rallentare/ chiedi ad Alice, credo che lei ne sappia qualcosa/ Quando la logica e le proporzioni sono morte e sepolte/ e il cavaliere bianco parla al rovescio/ e la regina rossa se ne va in giro con la testa tagliata/ ricorda ciò che disse il ghiro/ nutri la tua mente, nutri la tua mente).

Quando la canzone dei Jefferson Airplane esce, nel giugno del 1967, l’LSD è ormai bandito da alcuni stati americani come la California e il Nevada e dalla Gran Bretagna, mentre nell’ottobre del 1968 ne viene stabilita l’illegalità in tutti gli Stati Uniti: è una droga a tutti gli effetti, e con tutti gli effetti (collaterali) che la sua assunzione comporta. Ma il suo ruolo nei profondi mutamenti culturali, artistici e sociali degli anni Sessanta, non conoscer dubbi né disconoscimenti. L’inedita percezione della realtà che l’acido provoca, la sensazione che la realtà sia altro rispetto a quella convenzionalmente accettata e che sia, non solo infinitamente più vasta e complessa – come il surrealismo e i suoi stati di incoscienza indotta descrivevano – ma anche più gioiosa e giocosa, più nitida e vivida. Oliver Sacks nel suo libro Allucinazioni, racconta della sua esperienza con le sostanze psicotrope e di come fosse riuscito a visualizzare perfettamente il colore indaco. Racconta anche di come gli fosse parso assolutamente normale intrattenersi in una dotta conversazione con un ragno su Bertrand Russell e il paradosso di Frege, così come ad Alice doveva essere parso assolutamente normale sentire un coniglio bianco dire “Povero me! Povero me! Arriverò troppo tardi!” (Sacks [2012] 2012). Albert Hofmann così descrive il suo primo “viaggio”, l’autosperimentazione del 19 aprile 1943:

Adesso, a poco a poco, potevo iniziare a gioire dei giochi di colore e di forme senza precedenti, che instancabili si rivelavano ai miei occhi chiusi. Caleidoscopiche, fantastiche immagini si agitavano dentro di me, si alternavano, variopinte, si aprivano e si richiudevano in cerchi e spirali, esplodendo in zampilli colorati. Era straordinario il modo in cui ogni percezione acustica, come il rumore della maniglia di una porta o di un’auto di passaggio, si trasformasse in impressioni ottiche. Ogni suono creava una figura vivacemente cangiante, con i suoi colori e le sue forme compatibili (Hofmann [1979] 2015, 22).

L’accesso a nuove soglie della percezione della realtà attrae presto studiosi, intellettuali e filosofi poiché l’LSD offriva “agli individui privi del dono della percezione visionaria spontanea, propria dei mistici e dei grandi artisti, la possibilità di vivere questo eccezionale stato di coscienza”, spiega a Hofmann Aldous Huxley che aveva illustrato in una conferenza al M.I.T. di Boston nel 1961 la sua “Visionary Experience” (Hofmann [1979] 2015, 146). Lo scrittore britannico è un convinto sostenitore della diffusione di massa delle sostanze psicotrope per un miglioramento complessivo della società: sia nel suo primo romanzo del 1932, Brave New World che nell’ultimo, Island, la popolazione assume sostanze che provocano stati euforici. Ernst Jünger, che sperimenterà negli stessi anni l’LSD e terrà una stretta corrispondenza con Hofmann sul tema, si dichiara invece contrario: “Invero, qui non si è di fronte a finzioni consolanti, ma alle cose reali, se affrontiamo l’argomento in modo serio.” (Hofmann [1979] 2015, 138). I suoi Avvicinamenti sono una descrizione puntuale, senza filtri né autocensure, delle esperienze con tutte le sostanze che provocano alterazione della coscienza, dal caffè all’oppio, dall’alcol all’LSD: una fenomenologia del viaggio psichedelico, verso la “ultima linea rerum”, che solo pochi possono avere la forza di affrontare (Jünger 1970).

Invece, il movimento psichedelico spinge per esperienze collettive e dal 1965 a San Francisco si tengono gli Acid Test, raccontati poi da Tom Wolfe nel suo The Electric Kool-Aid Acid Test del 1968, esperienze psichedeliche di gruppo con distribuzione di pillole di LSD, spettacoli di luci e performance di gruppi rock come i Grateful Dead. A Londra apre il World Psychedelic Centre di Michael Hollingshead, con una fornitura di 5000 pillole di LSD proveniente dal guru psichedelico statunitense Timothy Leary (Summer of Love 2005, 212). L’ex docente universitario decide di dedicare la sua vita alla diffusione della psichedelia attraverso le sostanze stupefacenti, e dopo l’offensiva proibizionista del 1968, viene arrestato per possesso di droga, fugge dal carcere e poi nuovamente catturato, è definito dall’allora presidente Nixon l’uomo più pericoloso d’America (Codignola 2018). Theodore Roszak, il professore di Berkeley che conia il termine ‘controcultura’, vede, nella diffusione delle droghe psichedeliche fra le più giovani generazioni, una mera ricerca di immediata soddisfazione estetica, un mezzo di quella “desublimazione repressiva” denunciata da Herbert Marcuse, e bolla i movimenti underground che la sostengono come decadenti (Roszak [1969] 1971, 193-194). Roszak intuisce che il nodo politico sta nella rivendicazione della libertà individuale (un diritto alla felicità) che si contrappone a quello che viene definito dal movimento psichedelista come “conservatorismo di destra e di sinistra”. Roszak accetta invece l’uso di allucinogeni fra le “menti più mature e colte” in grado di trarre dall’esperienza allucinogena “frutti interessanti”, per “esplorare i contenuti impalpabili della coscienza” (Roszak [1969] 1971, 193), per ampliare le modalità di indagine di taluni settori culturali non interpretabili attraverso le consuetudinarie categorie scientifiche:

Il metodo che essi [Aldous Huxley e Alan Watts] proposero era quello di coltivare sistematicamente degli stati di coscienza anormale, in modo da accostarsi a queste tradizioni aggirando la logica discorsiva e analitica dell’intelletto (Roszak [1969] 1971, 176).

Gli stupefacenti, dunque, come modalità per scardinare la struttura del pensiero razionale, rompere gli schemi logici di interpretazione del mondo. In questo senso, e oltre, va la riflessione di Michel Foucault sul rapporto fra droghe e pensiero:

Chiunque può accorgersi di come l'LSD rovesci i rapporti del cattivo umore, della stupidità e del pensiero: non appena ha tolto di mezzo la sovranità delle categorie, strappa il fondo alla sua indifferenza e disintegra la tetra mimica della stupidità; e tutta questa massa univoca e a-categorica, la presenta non solo come variegata, mobile, asimmetrica, decentrata, spiraliforme, risonante, ma la fa brulicare a ogni istante di eventi-fantasmi; scivolando su questa superficie che è allo stesso tempo puntuale e immensamente vibratile, il pensiero, liberato dalla sua crisalide catatonica, contempla dall’eterno l’indefinita equivalenza divenuta evento acuto e ripetizione sontuosamente agghindata. L’oppio induce altri effetti: grazie ad esso il pensiero raccoglie al suo punto l’unicità della differenza, elimina lo sfondo e toglie all’immobilità il compito di contemplare e chiamare a sé, mimandola, la stupidità. L’oppio assicura un’immobilità senza peso, uno stupore di farfalla fuori della rigidità catatonica; e molto al di sotto di esso, dispiega il fondo, un fondo che non assorbe più stupidamente tutte le differenze, ma le lascia sorgere e scintillare come tanti eventi minimi, distanziati, sorridenti ed eterni. La droga – se è ragionevolmente possibile usare questo termine al singolare – non ha a che fare in alcun modo con il vero e il falso; solo ai cartomanti apre un mondo “più vero del reale”. Ciò che in realtà fa è cambiare di posizione la stupidità e il pensiero, abolendo la vecchia necessità del teatro dell’immobile. Ma, forse, se il pensiero deve guardare la stupidità in faccia, la droga che la mette in moto, la colora, la agita, la solca, la dissipa, la popola di differenze e sostituisce i rari lampi con una fosforescenza continua, forse la droga non dà luogo che a un quasi-pensiero. Forse (Foucault [1970, 1994] 2018).

Forse è in quella fosforescenza continua, non necessariamente indotta dalla droga, ma anche da effetti luminosi, ritmi incalzanti, che si situano l’arte psichedelica, il pop psichedelico, il rock progressivo.

4 | Copertina del singolo See Emily Play, 1967, con disegno di Syd Barrett.

“The Piper at the Gates of Dawn”. Momenti panici fra infanzia, natura e spazio siderale

Nel film di Miller, il momento in cui Alice scorge il gentiluomo/coniglio e lo insegue, è rappresentato come una sorta di momento panico, quell’attimo di totale immobilità, di sospensione del tempo, in cui tutto si paralizza e Pan si manifesta. L’attimo in cui le cose si trasformano, il passaggio dall’infanzia all’età adulta, dall’innocenza alla realtà. È il mondo delle ballate di Donovan, che musicherà nel suo album HMS due filastrocche da Through the Looking-glass, The Walrus and the Carpenter e Jabberwocky, il mondo del folk psichedelico degli Incredible String Band, quello meno folk di Strawberry Field e Lucy in the Sky dei Beatles. Ed è quello spiazzante e geniale che si ritrova nelle prime canzoni dei Pink Floyd, scritte da Syd Barrett tra il 1965 e il 1967, nelle quali le atmosfere del Paese delle meraviglie e del giardino della casa al di là dello specchio, costantemente ritornano nel richiamo a un altrove immobile, a dimensioni fiabesche o mitiche, a un tempo lontano, all’Inghilterra vittoriana, in cui tutto appariva rassicurante, solido, incorruttibile, o ancora a una Natura benigna, accogliente, immutabile, ad atmosfere pastorali, bucoliche, allo spazio infinito. Così sintetizza Rob Young, in Pink Floyd. Their mortal remains:

Una celebrazione dell’innocenza attraverso l’alone narcotico creato da suoni elettronici fantastici e macchine sonore infernali, e una connessione tra le filastrocche per bambini, la pastorale e l’era dell’esplorazione spaziale (Young [2017] 2018, 51).

Il primo album dei Pink Floyd, uscito nell’estate del 1967, deve il suo titolo a un capitolo di un popolare e amatissimo libro per l’infanzia, The Wind in the Willow, di Kenneth Grahame, del 1908, la storia dell’amicizia fra una talpa, un topo, una lontra, un rospo, un tasso. In The Piper at the Gates of Dawn, Pan compare all’alba, preceduto dal suono del suo zufolo (pipe) ad aiutare i piccoli animali in difficoltà. L’album contiene, oltre a Interstellar Overdrive, brani che parlano di Titano e Miranda, Oberon e Saturno, di un volo al di sopra delle nuvole, di uno gnomo di nome Grimble Grumble, e del capitolo 24 di I Ching: il movimento circolare del tempo che ritorna: “A movement is accomplished in six stages /and the seventh brings return”.

La musica si unisce ai versi senza apparente attinenza di significato: sonorità nuove, sperimentali, ibride, qualche raro frammento di danze tradizionali o folk, ma appunto, come frammenti, schegge che tradiscono l’inquietudine, il precario equilibrio di quelle meravigliose immagini, la realtà sempre in agguato, come in Matilda Mother:

There was a king who ruled the land

His majesty was in command

With silver eyes the scarlet eagle

Showers silver on the people

Oh Mother, tell me more

Why'd'ya have to leave me there

Hanging in my infant air

Waiting?

You only have to read the lines

They're scribbly black and everything shines.

(C’era una volta un re che governava su vaste terre/ sua maestà impartiva gli ordini/ e con occhi d’argento, l’aquila scarlatta/ inondava d’argento la gente/ Oh mamma continua a raccontare/ perché mi hai lasciato lì/ in sospeso nella mia aria infantile/ ad aspettare? Devi solo leggere le righe/ quegli scarabocchi neri che tutto fanno brillare).

Fra sogno e realtà, gioco e tragedia, follia e leggerezza, si svolge la canzone di Emily, che si fa prestare i sogni degli altri fino a domani, piange nel buio, e, impazzita, vaga nei boschi, finendo per sempre a galleggiare nel fiume con il suo lungo abito, novella Ofelia di Millais:

Emily plays but misunderstands

She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow

There is no other day

Let's try it another way

You'll lose your mind and play

Free games for May

See Emily play

Soon after dark Emily cries, ah ooh

Gazing through trees in sorrow hardly a sound till tomorrow

There is no other day

Let's try it another way

You'll lose your mind and play

Free games for May

See Emily play

Put on a gown that touches the ground, ah ooh

Float on a river forever and ever, Emily

There is no other day

Let's try it another way

You'll lose your mind and play

Free games for May

See Emily play.

(Emily prova ma non capisce/ Si fa prestare i sogni degli altri fino a domani/ ma non c’è un altro giorno/ Bisogna provare in un altro modo/ Perdere la testa e giocare/ Liberi giochi di maggio/ Guarda Emily che gioca/ quando comincia il buio, Emily piange/ Scruta disperata fra gli alberi senza più un suono fino a domani/ Ma non c’è un altro giorno/ Bisogna provare in un altro modo/ Perdere la testa e giocare/ Liberi giochi di Maggio/ Guarda Emily che gioca/ indossa una veste lunga fino a terra/ galleggia su un fiume per sempre, Emily/ ma non c’è un altro giorno/ Bisogna provare in un altro modo/ Perdere la testa e giocare/ Liberi giochi di maggio/ Guarda Emily che gioca).

La vicenda, i versi, la musica, la prima copertina del disco (un singolo con The Scarecrow sul retro), infine il video di See Emily play sembrano seguire traiettorie diverse, muoversi su piani non combacianti. Il dramma scivola sulla superficie di un testo scanzonato, di una melodia orecchiabile, sul tratto volutamente infantile di un disegno di Barrett, studente al Camberwell College of Arts, raffigurante un trenino con a bordo dei bambini, alla guida una Emily-Alice, con grandi occhi e lunghe trecce [Fig. 4]. Scorre infine fra i fotogrammi di una finta partita di cricket: scivola su di un oggi sospeso (“there is no other day”), sulla finzione di un gioco finto, in una dimensione interamente alicesca, in cui il mondo degli adulti non è l’ex ospedale militare di Miller, ma una massiccia infrastruttura in calcestruzzo.

5 | Fotogramma dal film Blow up, 1966, regia di Michelangelo Antonioni.

6 | Fotogramma dal film Blow up, 1966, regia di Michelangelo Antonioni.

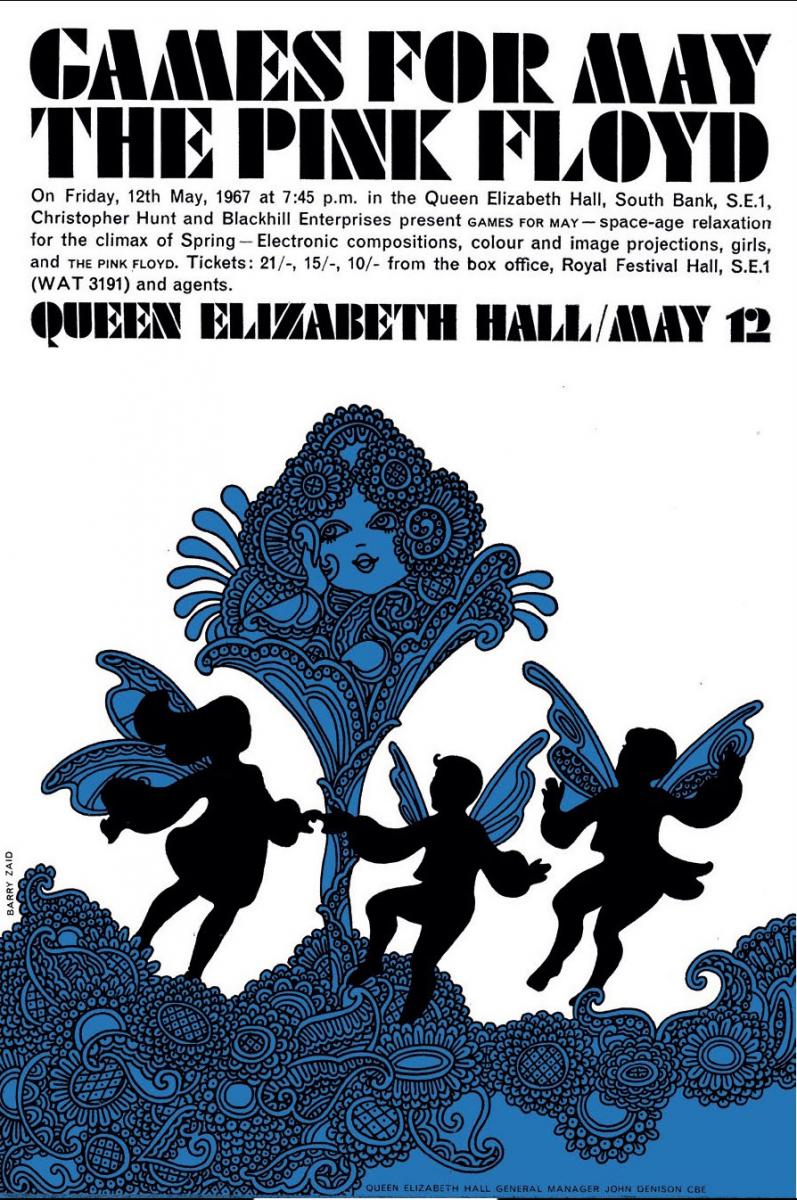

7 | Locandina del concerto Games for May.

“Let There be More Light”. Ancora più luce: il luminoso underground londinese fra cinema, arte, musica e architettura

Nella finta partita inscenata dai quattro del tempo (Barrett, Mason, Waters e Wright), Mason suona una batteria inesistente, poi lancia una palla inesistente che gli altri fingono di rincorrere. Con una scena analoga si chiude Blow up, di Michelangelo Antonioni, che esce nel dicembre 1966 negli USA e alcuni mesi più tardi nel Regno Unito, prima quindi dell’uscita di See Emily play, che forse ha ispirato. Il giovane rampante fotografo che aveva, fino a quel momento, condotto la sua esistenza fra l’effimero mondo della moda e la brutale realtà dei diseredati, fra il passato di sopravvissuti old curiosity shops e la speculazione edilizia della Swinging London, si abbandona al gioco, alla finzione della spensierata comitiva di giocolieri che improvvisa una partita a tennis senza racchette e senza palline. Accetta di rincorrere la palla uscita dal recinto e la rilancia ai giocatori [Figg. 5-6]. Di fronte alla città che cresce, alla razionalità che impone di indagare, di fare luce sull’omicidio che la sua macchina fotografica ha registrato, ma di cui spariranno le tracce, si lascia catturare dalla finzione, dall’irrazionalità e dalla giocosità di coloro che hanno scelto di scivolare sulla superficie della realtà londinese.

Nell’inseguire il fantasma della donna coinvolta nell’omicidio, e prima di incontrare il gruppo di mimi, Thomas (David Hemming) attraversa la città notturna, vaga fra concerti underground e feste in case vittoriane, fra giovani che si stordiscono con la musica o con le droghe, in cerca di emozioni, o di un altrove. Durante il gig degli YardBirds in un locale che ricorda l’UFO di John “Hoppy” Hopkins, il pubblico, quasi annoiato, immobile, prende improvvisamente vita quando Jeff Beck distrugge la sua chitarra e la lancia fra la gente che si scatena per impossessarsi del cimelio. Thomas ne afferra un frammento, contendendoselo con altri, ma, appena esce dal locale, e risale in superficie, lo osserva con diffidenza, come un corpo estraneo, e se ne libera.

Antonioni registra in diretta gli esordi della Summer of Love, la breve, intensa stagione dell’emergere e proliferare della cultura underground britannica, di cui i Pink Floyd costituiranno la colonna sonora. I suoi prodromi si rintracciano nell’International Poetry Incarnation, del giugno 1965 alla Royal Albert Hall di Londra dove un nutrito numero di poeti fra cui William S. Burroughs, Allen Ginsberg, Adrian Mitchell, Michael Horovitz leggevano proprie composizioni davanti a 7000 spettatori. La stampa clandestina, le radio pirata che già esistevano vennero alla luce e l’underground, scrive Jeff Nuttall improvvisamente fu lì, in superficie (Nuttall 1968).

A questi eventi, seguono la nascita della London Free School di Notting Hill, il gruppo anarchico che aveva istituito corsi di studio alternativi, la pubblicazione della rivista “International Time”, l’apertura del club UFO dove, fra il dicembre ’66 e la prima metà del ‘67, suoneranno regolarmente i Pink Floyd, i Soft Machine, la Jimi Hendrix Experience.

I Pink Floyd iniziano la loro carriera suonando alla domenica pomeriggio al Marquee Club per la London Free School che annoverava fra i suoi membri Peter Jenner, il primo produttore della band e Joe Boyd (Boyd [2017] 2018), il fondatore, con John Hopkins, dell’UFO Club. Terranno il loro primo concerto alla Queen Elizabeth Hall nel maggio del 1967: Games for May (originario titolo di See Emily play, suonata qui per la prima volta), evento tra il rito pagano del culmine della primavera e atmosfere spaziali e psichedeliche: “Space Age Relaxation for the Climax of Spring”, recitava la locandina, specificando che vi sarebbero state musica elettronica, proiezioni di colori e immagini e ragazze, in quest’ordine [Fig. 7]. Saranno protagonisti del video London 66-67, 30 minuti di psichedelia pura, fra le infinite deviazioni e digressioni di Interstellar Overdrive, luci intermittenti, colori sgargianti, immagini distorte e corpi in movimento. Il filmato, realizzato da Peter Whitehead, fonde, in un montaggio ipnotico, una sessione di registrazione di Interstellar Overdrive, con scene dall’evento 14 Hours Technicolor Dream (29 aprile 1967), con artisti, poeti, musicisti all’Alexandra Palace. Suoneranno ancora all’Alexandra Palace, per l’International Love-In Festival (29 luglio 1967), l’evento organizzato nel luglio del ‘67 per solidarietà con Hopkins, condannato a 9 mesi di prigione per possesso di droga: l’inizio della fine della Summer of Love.

Ancora Interstellar Overdrive terrà insieme gli episodi del documentario Tonite Let’s All Make Love in London, sempre di Whitehead, che uscirà nella seconda metà del 1967. La Londra che qui viene raccontata è per molti versi dissimile rispetto a quella dipinta da Antonioni solo un anno prima. Le crepe che lì si intravedevano, ma che sembrava si potessero saldare nell’allegria spensierata e spiazzante dei mimi, qui emergono con forza mettendo in evidenza questioni che non potevano più essere ignorate. L’anacronismo delle cerimonie legate ai perduti fasti imperiali (The loss of the Empire); la liberazione femminile nel rapporto fra uomo e donna, spiegato dalla scrittrice Edna O’Brien (Dolly Girls); la questione politica fra Cuba e il Vietnam, con la pasionaria Vanessa Redgrave che intona canti di liberazione del popolo cubano (Protest). Nello stesso mondo musicale vengono riscontrati segni di cedimento fra il divismo delle popstar e i fenomeni di isteria collettiva, come l’assalto ai Rolling Stones (It’s all pop music).

L’underground, in quella breve estate, era ovunque e “hundreds, and then thousands, and then tens of thousands, of people – young and old – began to enter it, whether for a weekend or a decade” (Fountain 1988, vii). Era una generazione fortunata, constata Fountain, perché aveva evitato la guerra e viveva in un mondo in cui la crescita economica sembrava senza fine:

The long boom that followed the Second World War brought plenty, and raised plenty of questions (…). Affluence enabled people to enjoy things – and then wonder just what things were for and ask why they had been denied them for so long. For many, such questions were merely lingering doubts pushed to the back of the mind: for an increasing number of the young the questions were central (Fountain 1988, vii).

Ma era una generazione, quella che nei primi anni ’60 aveva raggiunto la maggiore età, che si rifiutava di guardare al recente passato con rabbia, e voleva invece aprirsi al futuro in tutte le sue forme: seguire la strada inaugurata da This is Tomorrow, piuttosto di quella degli Angry young men. Un bivio simbolico che si apre nel 1956, con la prima rappresentazione, in maggio, di Look back in Anger di John Osborne e con la mostra This is Tomorrow dell’Independent Group, aperta in agosto alla Whitechapel Gallery.

In Look back in Anger (Ricorda con rabbia), il protagonista della pièce teatrale, Jimmy, proveniente dalla working class, prova una rabbia incontenibile verso la generazione precedente, che aveva tutto e ha perso tutto, l’ha privato di un’infanzia felice e non gli ha permesso di avere quanto era stato promesso. Alison, la giovane moglie, ha accettato con rassegnazione la nuova vita lontana dall’upper class da cui proviene, senza quel futuro diverso in cui aveva sperato. Entrambi, incapaci di reagire, con lo sguardo pieno di rancore e rimpianto inchiodato al passato, si rifugiano nella finzione di un nido sicuro, una tana dell’orso, circondati da piccoli e teneri animali: una natura benigna sembra essere l’unico luogo, senza tempo, dove trovare serenità.

Di segno opposto è lo sguardo di This is Tomorrow, che non è solo l’atto di nascita dell’arte Pop britannica, come ormai universalmente riconosciuto, è anche l’affermazione di uno sguardo capace di cogliere e accogliere ogni indizio di futuro: è un assaggio spiazzante, afferma Lawrence Alloway nel comunicato stampa, di quanto varia e diversa sarà l’arte del futuro (Whitham, 1990, 37). L’Independent Group, sorto in seno allo Institute of Contemporary Arts, comprendeva artisti come Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi, Nigel Henderson, architetti come Peter e Alison Smithson, James Stirling, lo storico dell’architettura Reyner Banham, ingegneri, fotografi, le cui discussioni intorno alle arti seguivano traiettorie non ortodosse, comprendendo, per esempio l’informatica e la pubblicità. Nella mostra, realizzata con installazioni di dodici gruppi, composti da artisti e architetti, stavano gli uni accanto agli altri; le bolle solidificate del Gruppo 8, di cui faceva parte James Stirling, la casa con patio degli Smithson, oggetti costruttivisti, la “Fun House” di Richard Hamilton con il corridoio optical, un juke box, una bottiglia gigante di Guinness, il collage con il manifesto del film di fantascienza, che diventerà un cult, Il Pianeta proibito, uscito in quello stesso 1956, e un’immagine di Marilyn Monroe da Quando la moglie è in vacanza. Un’estetica dell’abbondanza, come la chiamerà Alloway, che si opponeva all’estetica della ristrettezza, all’austerità imposta non solo dalle difficoltà economiche del dopoguerra, ma da un funzionalismo riduttivo e afasico, dall’astrattismo, incapace di entrare in sintonia con la gente comune.

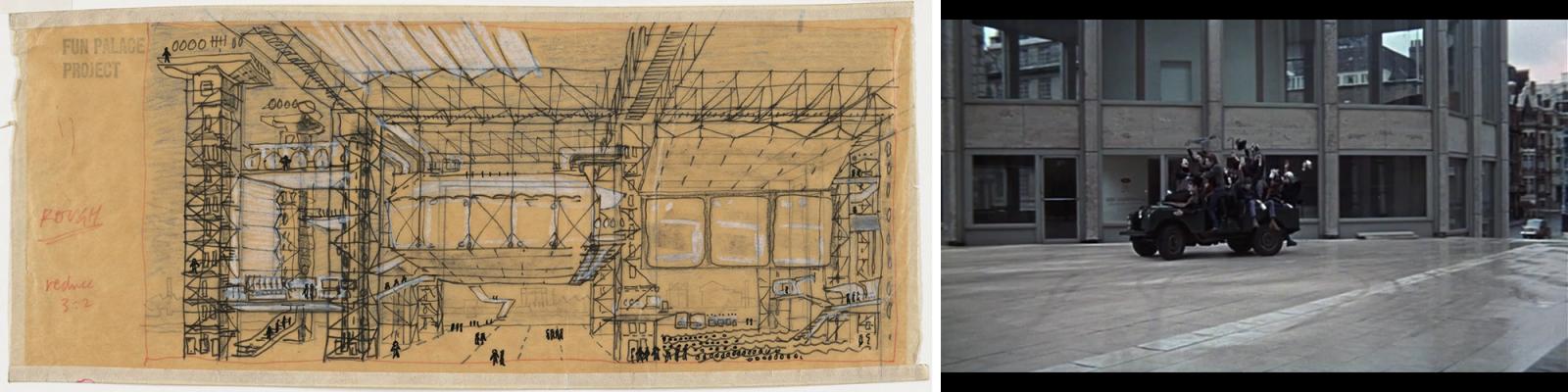

Reyner Banham più tardi spiegherà la direzione verso cui la mostra avrebbe portato il mondo artistico britannico, e non solo: “This is modern art to entartain people, modern art as a game people will want to play” (Banham 1979). Una giocosità che si declinerà nell’ironia, invero corrosiva e dilaniante, della Pop Art, ma anche nelle proposte, provocatorie e serissime, per una nuova forma dell’abitare degli Archigram e di Cedric Price. Il Fun Palace di quest’ultimo è in un certo senso l’evoluzione della Fun House di Hamilton, McHale e Voelcker, con la differenza che è pensato come una struttura a scala urbana, scomponibile e ricomponibile. Non solo uno strumento per esperienze multisensoriali, basate su stimoli riconoscibili, famigliari, ma una macchina in continua trasformazione, che, muovendosi fra cibernetica, teorie dei giochi e algoritmi impara dagli utenti e si modifica di conseguenza. Ideato con la produttrice teatrale Joanne Littlewood, il Fun Palace è un luogo di pura performatività e interazione, destinato a quel leisure con cui dovrà fare i conti una società sempre più dominata dalla tecnica nel mondo della comunicazione e soprattutto in quello del lavoro, ponendo il tema del tempo libero come questione politica, etica, economica e architettonica (Mathews 2005) [Fig. 8].

Il modello dei flussi di informazione è esteso alle modalità del vivere: le città preconizzate nella rivista underground Archigram, sono flussi continui di persone, idee, informazioni, sono città in movimento (Walking City, 1962), connesse (Plug-In City, 1963), computerizzate (Computer-City, 1964), istantanee (Instant-City, 1969). Svincolate da terra, smaterializzate, gigantesche ma leggere, si contrappongono non solo alla povertà dell’architettura inglese della ricostruzione, ma anche alla brutalità dell’architecture autre degli Smithson, che, sorta per essere più vicina alla ruvidezza della realtà quotidiana, si cristallizza in forme severe e austere, il cui realismo appare da un lato troppo radicato nel presente, dall’altro simbolo di quell’establishment cui la nuova generazione cerca di sottrarsi. Non è un caso se Blow-up inizia proprio davanti alla sede del “The Economist” che gli Smithson hanno appena completato: un raffinato cluster brutalista di tre edifici giustapposti fra loro, dove gli angoli smussati e la pietra naturale cercano di introdurre un linguaggio più ricco, meno banale, nel cuore della città, ma non riescono a depotenziare la simbolicità del giornale finanziario della City [Fig. 9].

8 | C. Price, Fun Palace, schizzo prospettico, 1964.

9 | La sede di “The Economist” a Londra, in un fotogramma da Blow up.

“Point me at the Sky”. Sguardi moltiplicati all’infinito

Paradossalmente, lo sguardo rivolto verso il futuro da parte dell’underground londinese si sdoppia, volgendosi contemporaneamente al passato, accogliendo nel medesimo immaginario robot, navi spaziali, la saga di Artù, le fiabe celtiche, la vittoriana stanza dei bambini: viaggi nello spazio e nel tempo, nel passato e nel futuro, purché non qui né ora, o meglio in uno spazio e un tempo che non nega il presente, ma ne supera i confini, in un intreccio di misticismo e scienza, di razionale e irrazionale, nel passaggio epocale dall’età industriale a quella informatica (Curtis 2005, 165).

Questa evoluzione è particolarmente evidente nella musica psichedelica, come già si è accennato più sopra, e nell’ambito delle arti visive, nella grafica, soprattutto nelle locandine e nei manifesti per concerti o eventi. Michael English, lo stesso che ha inventato il lettering rigonfio verde pistacchio e rosa shocking, pubblicizza l’evento CIA vs UFO (1967), disegnando una sinuosa figura femminile che solleva un’isola con un castello fiabesco, mentre intorno volano astronavi e dischi volanti. OM Tentacle (Michael McInnerney e Dudley Edwards) disegnano il grande drago blu e rosso sulla facciata del Flying Tea Shop (1967) e McInnerney da solo il poster, ancora per l’UFO Club, Dusk to Dawn, con teste femminili alate. Sono chiari i riferimenti al linearismo Art Nouveau che con le sue forme fluide, il fondersi fra loro delle immagini, rispecchia le visioni psichedeliche.

Due mostre tenute al Victoria & Albert Museum sono particolarmente importanti per l’acquisizione delle invenzioni grafiche di fine Ottocento: Alphonse Mucha nel 1963, Aubrey Beardsley nel 1966. È a quest’ultimo che si ispirano chiaramente i disegni in cui le forme si allungano e si dilatano fino ad occupare tutto lo spazio fra ricci, volute, onde. Nella mostra del 1966, erano presenti anche disegni di Arthur Rackham, la cui Alice, disegnata nel 1907, assume contorni onirici, immersa in quel mondo delle meraviglie rispetto al quale, nelle illustrazioni precedenti e in particolare in quelle di Carroll, era osservatrice distaccata. Graziosa, con la figura sottile e flessuosa, con l’abitino a fiori rosa, Alice diventa tutt’uno con lo sfondo, con il giardino: divenuta altissima si confonde fra gli alberi, i suoi arti diventano rami, le chiome si perdono fra le foglie [Figg. 10-11].

Alle locandine, si affiancano le copertine dei dischi, quando l’album troverà maggiore diffusione dei 45 giri. Non si può non menzionare l’immagine pop costruita da Peter Blake per Sgt. Pepper’s Lonely Hearts’ Club (1967), dove, in questo Pantheon pop dei Beatles, compaiono fra gli altri, Lewis Carroll e Karlheinz Stockhausen: il Paese delle meraviglie e la musica elettronica.

Blake, forse il più noto artista pop britannico, alla fine degli anni ’60, abbandonerà Londra per fondare il movimento ruralista che si poneva come obiettivi la tradizionale pittura a olio e soggetti quali l’amore, la bellezza, la gioia, i sentimenti, la magia. Decidendo di avere come riferimenti la sola letteratura inglese classica, dipinse una serie di scene da Through the Looking Glass, nel 1970. Paesaggi nitidi, immobili, un’Alice rigida, assente [Fig. 12]: un’immagine priva di profondità, pop nei dettagli spiazzanti come le calze multicolore di Tweedledum e Tweedledee.

.jpg)

10 | Lewis Carroll, illustrazione da Alice’s adventures Under Ground, 1864, British Library, London.

11 | Arthur Rackham, illustrazione in bianco e nero per Alice’s Adventures in Wonderland, 1907.

12 | Peter Blake, Illustrazioni da Through the Looking-glass, 1971.

Sono però ancora i Pink Floyd a fornire indizi sul doppio sguardo del mondo underground, rivolto, nel loro caso, all’antica Cambridge e allo spazio, all’astronomia e all’astrologia, a una natura idealizzata e alla filosofia orientale. La caleidoscopica copertina di The Piper, con i quattro volti ripetuti e sovrapposti, ha come controparte il manifesto, leggiadramente beardsleyiano, per lo stesso album [Figg. 13-14].

In A Saucerful of Secrets (1968), spazio siderale e idillio campestre si fondono nella stessa canzone, Let there be more Light: “Then at last the mighty ship/ Descending on a point of flame/ Made contact with the human race at Mildenhall” e la copertina, la prima realizzata dallo studio Hipgnosis, registra questo incontro in un collage di pianeti, tavole astrologiche, paesaggi bucolici, dischi volanti, Doctor Strange e riferimenti all’alchimia (Blake [2017] 2018, 167); i quattro seduti in riva a un fiume, dentro una sfera di cristallo [Fig. 15].

Una dimensione immaginifica, straniante, che trova corrispondenza nella volontà di costruire spazi altrettanto immaginifici e stranianti per i loro concerti, a partire dai primi artigianali light show, divenuti sempre più complessi grazie alle sperimentazioni di Mike Leonard, che, oltre a insegnare al Regent’s Street Polytechnic School, lo stesso frequentato dai tre studenti di architettura del gruppo, collaborava al Light/Sound Workshop frequentato anche da Peter Cook e Dennis Crompton degli Archigram (Grunenberg 2005). Gli spettacoli luminosi, dalle semplici diapositive con gocce d’olio proiettate sulla band e sul pubblico ai filmati con effetti luminosi, immagini distorte, sovrapposte, intermittenti, riproducevano e amplificavano gli effetti delle esperienze allucinogene (Iles 2005) e trasformavano il locale, spesso angusto e scialbo, dove si tenevano i concerti, in un altrove. Nei concerti all’aperto, lo spazio indifferenziato di prati vasti o degli stadi viene risignificato e il palco, realizzato seguendo le suggestioni e le indicazioni del Fun Palace o della Instant City, diventa il punto di emanazione di un mondo altro. È, in effetti, nei concerti, nei festival, nei grandi eventi, nelle esposizioni universali, da Montreal a Osaka, che l’architettura visionaria degli anni Sessanta trova il suo campo di sperimentazione. Anche le architetture pneumatiche pensate dagli avanguardisti austriaci (Coop Himmelb(l)au, Haus-Rucker-Co) e francesi (Utopie, che comprendeva architetti e sociologi, fra cui Jean Baudrillard) come radicale critica sociale, attraverso lo spiazzamento, l’alterazione dei convenzionali modi di percezione del mondo (Genevro 1999) diventano parte integrante degli spettacoli dei Pink Floyd, grazie a Mark Fisher, l’inventore dell’architettura d’intrattenimento e realizzatore dei grandi gonfiabili (Broackes, Strong [2017] 2018).

Visioni e utopie radicali si traducono in scenografie per concerti rock, ma, in fondo, questi rappresentano la più avanzata espressione di cultura popolare del tempo, ciò che più identificava e in cui si identificava la massa giovanile: la più vasta e spontaneamente condivisa forma di arte popolare, potente veicolo di idee e modalità di percepire il mondo. Anche il rock, tuttavia, perde progressivamente quell’aura di sospensione dal reale, apertura al possibile, esplorazione di altri mondi. Dalla metà degli anni settanta, diventa veicolo di protesta, di scontro, di denuncia. L’enorme maiale rosa fluttuante sopra le ciminiere della Battersea Power Station, che compare sulla copertina di Animals, ha un significato sociale e politico preciso e potente. È, da un lato, la rappresentazione di una protesta immediata nei confronti della chiusura dell’impianto e conseguente scomparsa di uno dei luoghi simbolo della produzione industriale inglese, emblema di un mutamento profondo, radicale di cui si cominciavano ad avvertire i segnali; dall’altro lato, è momento di una più vasta denuncia di quell’establishment (i pigs orwelliani) che le proteste underground non erano riuscite a scardinare.

13 | Manifesto per The Piper at the Gates of Dawn, circa 1967.

14 | Copertina dell’album The Piper at the Gates of Dawn, 1967, foto di Vic Singh.

15 | Copertina dell’album A Saucerful of Secrets, progetto e fotografie di Storm Thorgerson/ Aubrey Powell per Hipgnosis.

Lo sguardo dei Pink Floyd non è più, da Animals in poi, ma già con precise tracce negli album precedenti, Obscured by Clouds (1972) e The Dark Side of the Moon (1973), quello straniato e assente di Syd Barrett nei concerti del 1967, che sembrava aggirarsi come Alice in un mondo che non comprendeva e si chiedeva “and what exactly is a dream and what exactly is a joke”. Il tempo circolare di Chapter 24 (The Piper at the Gates of Dawn, 1967) ha lasciato il posto, in Time (The Dark Side of the Moon) a un trascorrere inesorabile, per cui “every year is getting shorter” nella consapevolezza che l’infanzia è finita e i sogni devono fare i conti con la dura realtà: “You set sails across the sea of long past thoughts and memories/ Childhood’s end/ Your fantasies merge with harsh realities” (Childhood’s end, Obscured by Clouds). Uno sguardo diverso da quello assorto e fisso della band sulla copertina di Ummagumma, il doppio album, forse il più sperimentale dei Pink Floyd, con la versione live di Set the Controls for the Heart of the Sun, i rumori, i fruscii, le urla di Careful with that Axe, Eugene, e lo straniante lungo brano strumentale Sisiphe, poema elettronico di Richard Wright ispirato a Karlheinz Stockhausen. La copertina, l’ultima cui i membri del gruppo prestano i loro volti è apparentemente costruita secondo il cosiddetto “effetto Droste”, dalla confezione dell’omonimo cacao in cui un’immagine è riportata all’interno della stessa immagine e così ripetuta all’infinito. Ma qui, nell’abisso che si viene a creare (mise en abyme è un altro modo di definire questa particolare costruzione di un’immagine), la ripetizione si fa differenza. L’immagine è doppiamente spiazzante poiché appare come uno specchio nel quale i quattro, non di fronte ma accanto ad esso, si riflettono e nel contempo, l’immagine riflessa è sempre diversa, i quattro cambiano costantemente posizione, in un gioco che si annuncia infinito: come lo specchio di Alice, le immagini che rimanda non sono mai solo un riflesso [Fig. 16].

16 | Copertina dell’album Ummagumma, progetto e fotografie di Storm Thorgerson/ Aubrey Powell per Hipgnosis.

Riferimenti bibliografici

- Banham 1979

Arts Council of Great Britain, London, Fathers of Pop (The independent Group). Film by R. Banham and Julian Cooper, 1979. - Baradel et all. 2003

V. Baradel, E.L. Chiggio, R. Masiero (a cura di), La grande svolta. Anni ’60, Milano 2003. - Blake [2017] 2018

M. Blake, Gli album, in A. Powell, V. Broackes, A. Landreth Strong (a cura di), Pink Floyd. Their Mortal Remains [London 2017], Milano 2018, 148-307. - Broackes, Strong [2017] 2018

V. Broackes, A. Landreth Strong, Grandi spettacoli nel cielo. I Pink Floyd e l’architettura del rock, in A. Powell, V. Broackes, A. Landreth Strong (a cura di), Pink Floyd. Their mortal remains, [London 2017] Milano 2018, 113-145. - Codignola 2018

A. Codignola, LSD. Da Albert Hofmann a Steve Jobs, da Timothy Leary a Robin Carhart-Harris: storia di una sostanza stupefacente, Milano 2018. - Curtis 2005

B. Curtis, Building the Trip, in C. Grunenberg (ed. by), Summer of Love. Art of the Psychedelic Era, London 2005, 161-181. - Deleuze [1969] 2017

G. Deleuze, Logica del senso [Logique du sens, Paris 1969], Milano, [1975] 2017. - Foucault [1970, 1994] 2018

M. Foucault, Theatrum Philosophicum “Critique” 282, [novembre 1970, 885-908, Dits et Ecrits, vol.II, 1994, 75-99] “La Rivista di Engramma” n. 158, settembre 2018. - Fountain 1988

N. Fountain, Underground. The London Alternative Press 1966-1974, London and New York 1988. - Grunenberg, 2005

C. Grunenberg, The Politics of Ecstasy: Art for the Mind and the Body, in C. Grunenberg (ed. by), Summer of Love. Art of the Psychedelic Era, London 2005, 11-60. - Genevro 1999

R. Genevro, Introduction, in M. Dessauce (ed. by), The Inflatable Moment. Pneumatics and protest in 68, New York, 1999, 7-12. - Hofmann 2015

A. Hofmann, LSD. Il mio bambino difficile. Riflessioni su droghe sacre, misticismo e scienza [LSD. Mein Sorgenkind, Stuttgart 1979] Milano 2015. - Iles 2005

C. Iles, Liquid Dreams in C. Grunenberg (ed. by), Summer of Love. Art of the Psychedelic Era, London, 2005, 67-84. - Jünger 1970

E. Jünger, Avvicinamenti.Droghe ed ebbrezza [Annäherungen. Drogen und Rausch, Stuttgart 1970], Milano 2006. - Mathews 2005

S. Mathews, The Fun Palace: Cedric Price’s experiment in architecture and technology, “Technoethic Arts: A Journal of Speculative Research”, vol. 3, 2, 2005, 73-91. - McGee 2010

D. McGee, Jonathan Miller’s Alice For The Ages, in The Bluegrass Special.com, April 2010 - Miles 2005

B. Miles, At the Edge of Readability: The London Psychedelic School, in C. Grunenberg (ed. by), Summer of Love. Art of the Psychedelic Era, London 2005, 99-120. - Nichols 2014

C. Nichols, Alice's Wonderland: A Visual Journey through Lewis Carroll’s Mad and Incredible World, London 2014. - Nuttall 1968

J. Nuttall, Bomb Culture, London 1968. - Osborne [1957] 1963

J. Osborne, Ricorda con rabbia [Look back in anger, London, 1957] Torino, 1963. - Powell [2017] 2018

A. Powell, Prefazione. Diventare i Pink Floyd, in A. Powell, V. Broackes, A. Landreth Strong (a cura di), Pink Floyd. Their Mortal Remains [London 2017], Milano 2018, 8-9. - Prisco 2018

F. Prisco, Waters a Roma per la mostra sui Pink Floyd: “Ma il mondo ha problemi più importanti”, “Il sole 24 ORE”, 16 gennaio 2018. - Robbins 1990

D. Robbins (ed. by), The Independent Group: Postwar Britain and the Aesthetics of Plenty, Cambridge, Mass. and London 1990. - Roszak [1969] 1971

T. Roszak, La nascita di una controcultura: riflessioni sulla società tecnocratica e sulla opposizione giovanile [The making of a counter culture. Reflections on a Technocratic society and its Youthful Opposition, New York 1969], Milano 1971. - Sacks [2012] 2012

O. Sacks, Allucinazioni [Hallucinations, New York, 2012], Milano 2012. - Salvatore 2015

G. Salvatore, Icone in azione. Il Pop e il Rock come drammaturgie, in “H-ermes. Journal of Communication”, 4 (2015), 201-232. - Summer of Love 2005

C. Grunenberg (ed. by), Summer of Love. Art of the Psychedelic Era, London 2005. - The Lunatics 2016

The Lunatics (a cura di), Pink Floyd a Pompei. Una storia fuori dal tempo, Firenze 2016. - Young [2017] 2018, 51

R. Young, Cosa abbiamo fatto all’Inghilterra? I Pink Floyd e il fascino del pastorale, in A. Powell, V. Broackes, A. Landreth Strong (a cura di), Pink Floyd. Their Mortal Remains, [London 2017], Milano 2018, 36-55 - Whitham 1990

G. Whitham, Chronology, in D. Robbins (ed. by), The Independent Group: Postwar Britain and the Aesthetics of Plenty, Cambridge, Mass. and London 1990. - Zamboni 2018

M. Zamboni, Pink Floyd e il male se ne va.Cimeli e video al Macro celebrano un’esperienza artistica rivoluzionaria e attualissima, “La lettura – Corriere della Sera”, 25 febbraio 2018, 38.

English abstract

The exhibition Pink Floyd:Their mortal remains is the occasion for retracking the dovetailing between progressive rock, urban utopias, hallucinogens, psychedelia and Alice and her wonderings in the UK in the second half of the 1960s. Since the Pink Floyd played the soundtrack for British Summer of Love, their songs, videos and concerts offer suggestions for a study of the manifold aspects of London underground counterculture, which can be found in movies like J. Miller’s Alice in Wonderland (1966) and M. Antonioni’s Blow up (1966), in C. Price and Archigram’s designs, and in posters for concerts, events and album covers.

keywords | Pinl Floyd, rock, psychedelia, Alice in Wonderland, London underground conterculture.

Per citare questo articolo: Michela Maguolo, Around 1968. I Pink Floyd nel Paese delle meraviglie, “La Rivista di Engramma” n. 161, dicembre 2018, pp. 25-55. | PDF dell’articolo