Una lente sull’incendio delle Navi romane di Nemi

Flavio Altamura e Stefano Paolucci

English abstract

I. Il cold case di Nemi: sintesi di un’indagine

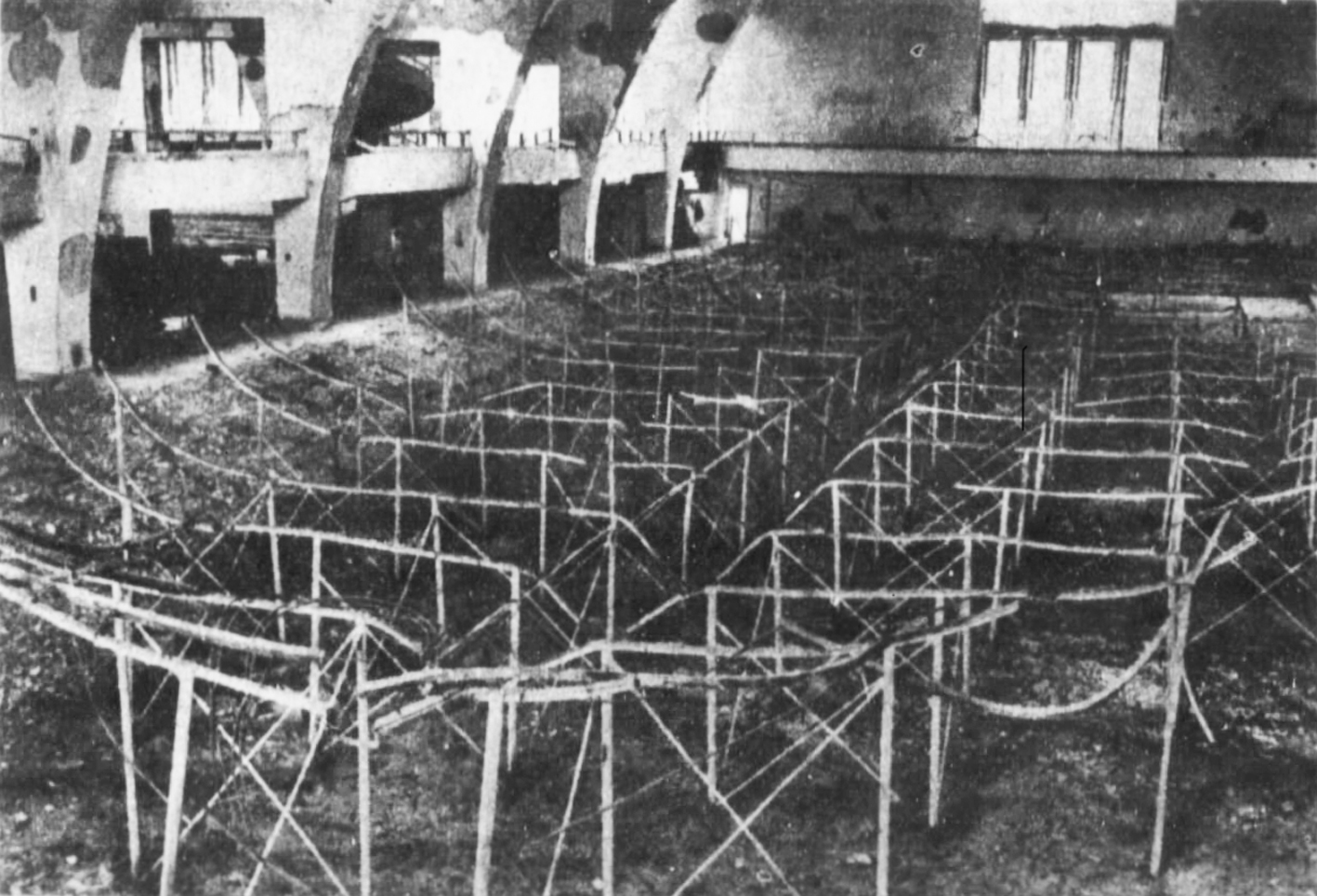

La sera del 31 maggio 1944, quattro giorni prima della liberazione di Roma, i due imponenti scafi delle navi-palazzo dell’imperatore Caligola vennero ridotti in cenere [Figg. 1, 2]. Un furioso incendio era divampato all’interno del Museo delle navi romane, la grande struttura fatta costruire da Mussolini sulle sponde del lago di Nemi per ospitare i magnifici reperti. Finiva così, nel peggiore dei modi, l’eccezionale impresa archeologica del loro recupero, vero fiore all’occhiello della propaganda culturale del regime fascista. Un’avventura che era iniziata fin dalla metà del Quattrocento, con il primo progetto di recupero – miseramente fallito – del celebre architetto e letterato genovese Leon Battista Alberti. Alla fine ci vollero quasi cinquecento anni di ingegnosi tentativi – è proprio nel lago nemorense che possiamo individuare il luogo di nascita dell’archeologia subacquea – perché le più grandi e sfarzose navi dell’antichità tornassero alla luce. Ma nel museo di Nemi, progettato da Vittorio Ballio Morpurgo e inaugurato nel 1940, le navi rimasero esposte alla stupita ammirazione di viaggiatori e studiosi di tutto il mondo solo per pochi anni. La loro perdita fu tragica, di valore incalcolabile per la scienza e la civiltà umana.

Alcuni giorni dopo il disastro, in una Roma appena liberata dall’occupante tedesco, venne istituita un’apposita commissione d’inchiesta presieduta dall’allora soprintendente Salvatore Aurigemma, direttore del Museo Nazionale Romano e responsabile di quello di Nemi. Avallata e coadiuvata da personale tecnico del Governo militare alleato, la commissione effettuò sopralluoghi, interrogò testimoni ed eseguì perizie al fine di accertare “con la più assoluta obiettività le circostanze, le cause dell’incendio e l’entità dei danni” (Ucelli 1950, 303). Il verdetto arrivò presto: il 21 luglio 1944, la relazione conclusiva della commissione stabiliva che il rogo era da imputare “con ogni verisimiglianza” a un deliberato atto vandalico dei militari tedeschi che in quei giorni avevano piazzato una batteria di cannoni nei pressi del museo (Ucelli 1950, 321). Una versione, quella della colpevolezza tedesca, che in verità aveva iniziato a circolare fin dalle prime ore di indagini: lo stesso Aurigemma la considerava una “certezza quasi assoluta” già all’indomani del suo primo sopralluogo al museo, effettuato il 10 giugno assieme a un tecnico del Governo militare alleato e all’ufficiale americano che dirigeva la sezione romana della MFAA (Subcommission for Monuments, Fine Arts and Archives), ovvero il reparto dei cosiddetti Monuments Men (Altamura, Paolucci 2023, 53-54). Su diretto impulso delle autorità angloamericane e italiane, e sotto il vigile controllo dello Psychological Warfare Branch alleato (PWB), anche i giornali statunitensi e dell’Italia liberata avevano fin da subito – e addirittura in anticipo su quel primo sopralluogo tecnico – addossato la responsabilità del disastro alla “sadica manìa distruttrice” delle “orde hitleriane” (Altamura, Paolucci 2023, 332), creando di fatto un intricato e ambiguo gioco di specchi tra le aspettative dell’opinione pubblica e l’indirizzo delle indagini della commissione d’inchiesta (Altamura, Paolucci 2023, 226-233).

1 | Il padiglione della prima nave dopo l’incendio (Il Mondo Libero 1944).

2 | Il padiglione della seconda nave dopo l’incendio (Ucelli 1950).

3 | Un foro passante – dei quattro totali – provocato dall’esplosione di una granata dell’artiglieria alleata sul tetto del secondo capannone del museo (Altamura, Paolucci 2023).

4 | Una colonna dell’esposizione museale rinvenuta spezzata dopo l’incendio: sull’intonaco della parete si nota distintamente l’alone chiaro del protection pattern (Altamura, Paolucci 2023).

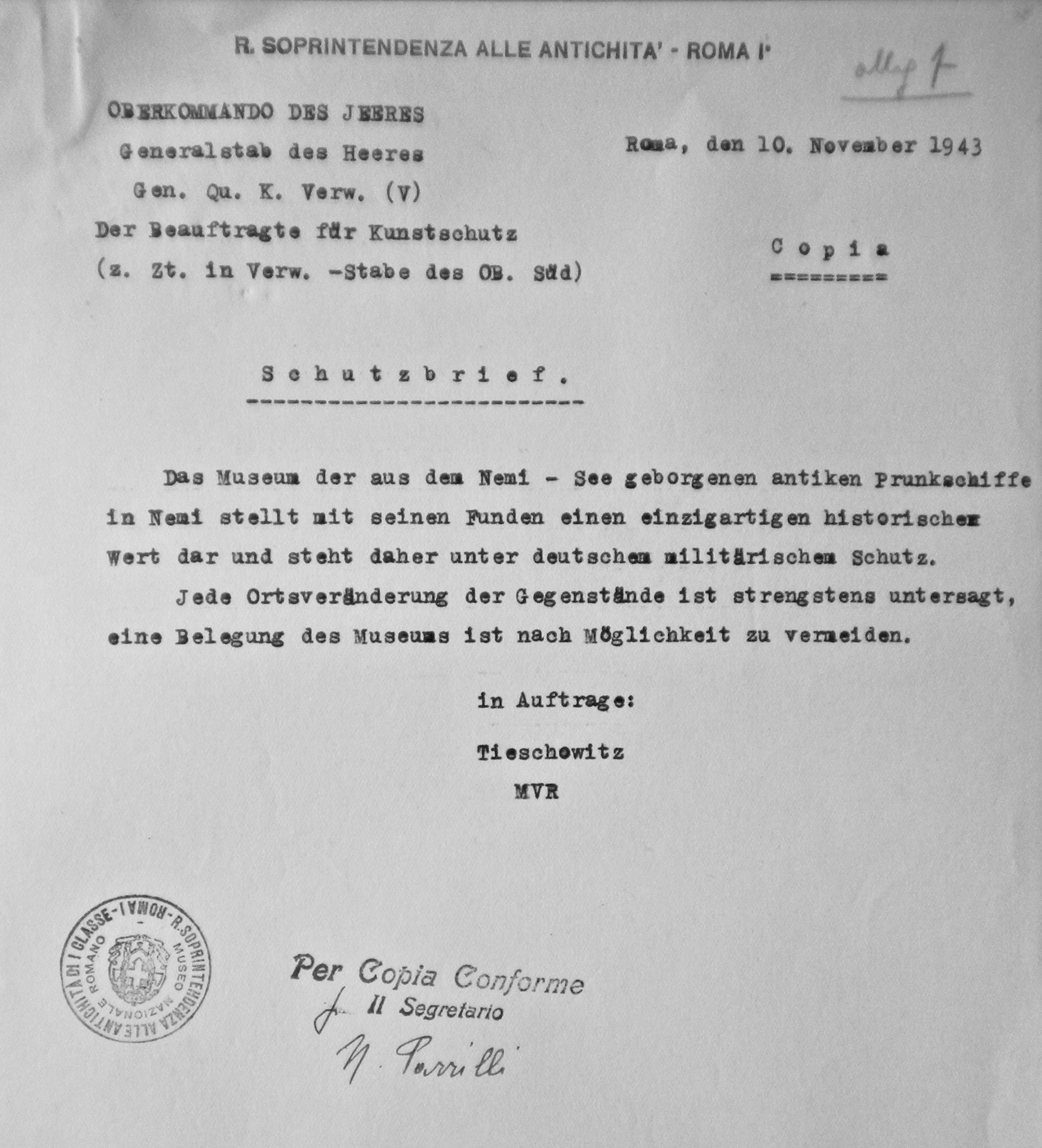

55 | Copia conforme della “Schutzbrief” (lettera di protezione) emessa dal Kunstschutz il 10 novembre 1943 e affissa al museo di Nemi (Tieschowitz 1943).

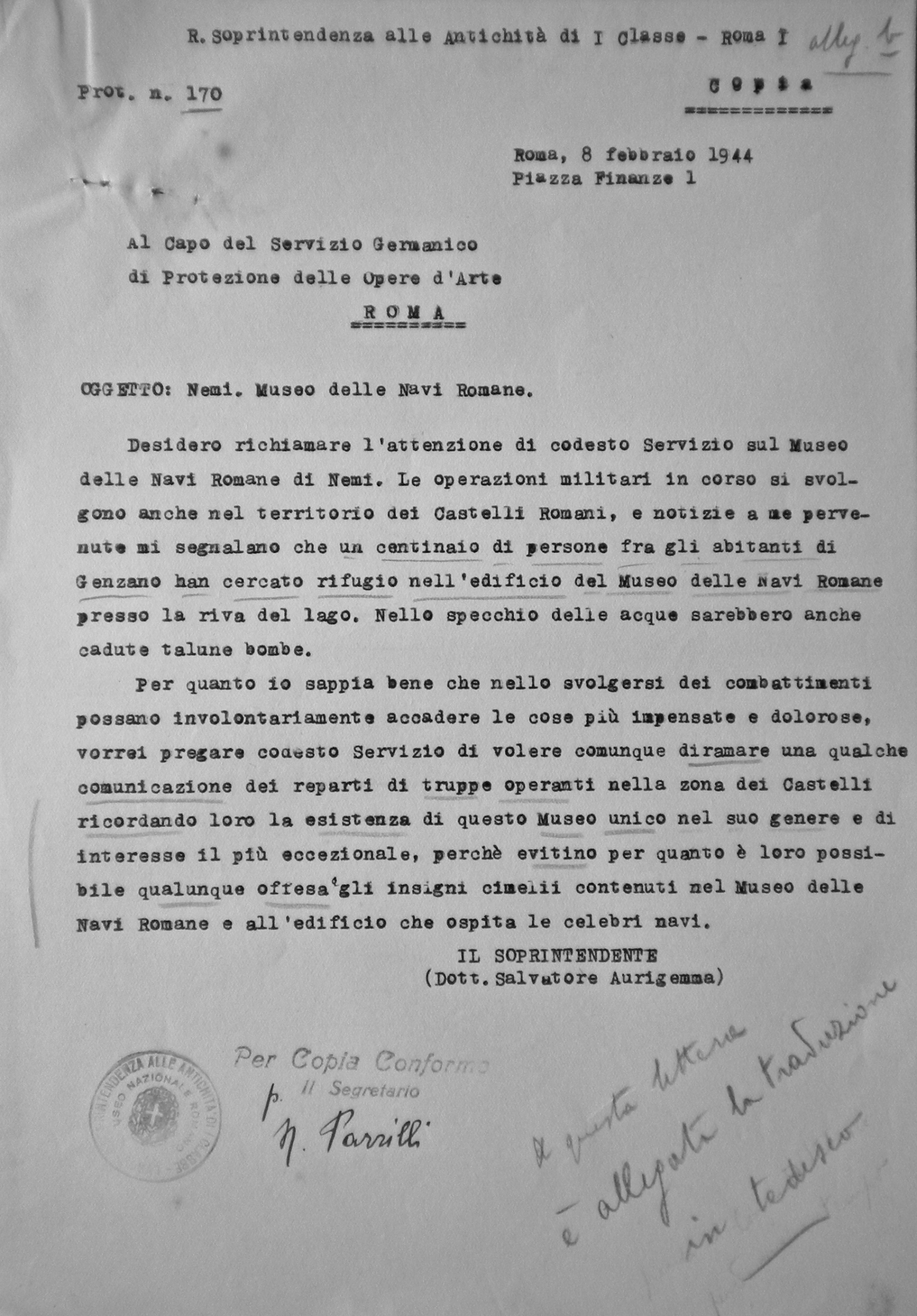

6 | Copia conforme della lettera di Aurigemma al capo del Kunstschutz di zona [Hans Gerhard Evers], 8 febbraio 1944 (Aurigemma 1944).

7 | Alcuni delle centinaia di sfollati che trovarono rifugio nel museo, qui ritratti nel padiglione della seconda nave il 14 marzo 1944 (Altamura, Paolucci 2023).

8 | Il professor Hans Gerhard Evers nel suo ufficio italiano del Kunstschutz nel 1945 (Archivio famiglia Evers: Eiterfeld, Germania).

9 | Il professor Hans Gerhard Evers ritratto l’8 luglio 1944, forse in una chiesa di Treviso (Archivio famiglia Evers: Eiterfeld, Germania).

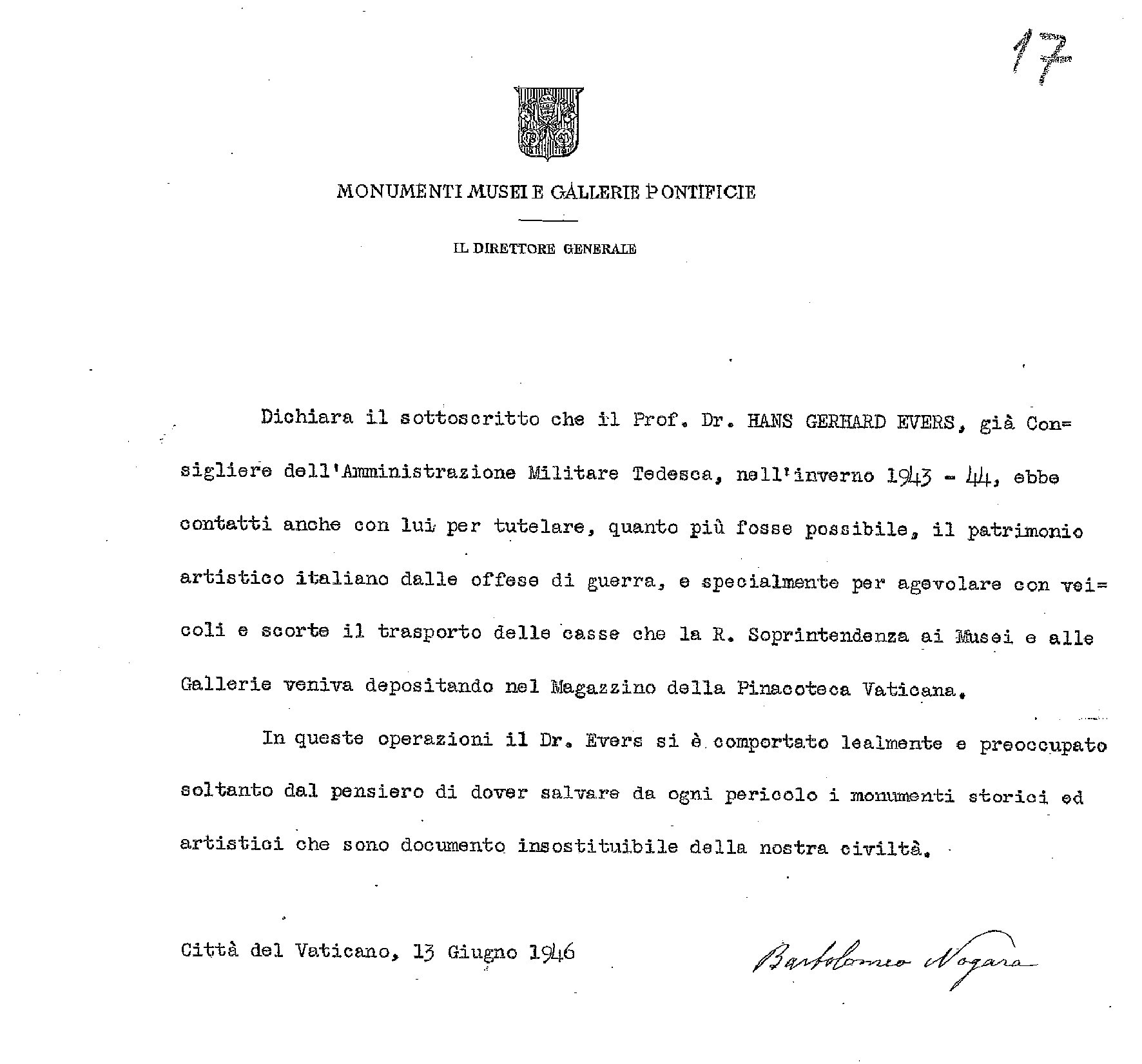

10 | Lettera di Bartolomeo Nogara, 13 giugno 1946 (Archivio famiglia Evers: Eiterfeld, Germania).

Per fare ordine e chiarezza su ciò che accadde – e ancor più su ciò che non accadde – in quei drammatici giorni del 1944, abbiamo scritto L’incendio delle navi di Nemi. Indagine su un cold case della Seconda guerra mondiale, volume uscito a marzo di quest’anno. Trattandosi del primo lavoro storiografico dedicato all’argomento, il testo offre un’attenta ricostruzione dei fatti e si propone come un punto fermo su quanto finora conosciamo di questa intrigante e dibattuta vicenda. Come nei casi a pista fredda o cold case, in cui per un crimine che non sia stato integralmente risolto viene riaperta un’inchiesta sulla base di nuove prove emerse a distanza di anni, anche per l’incendio di Nemi i numerosi, eterogenei e rilevanti nuovi elementi venuti alla luce hanno reso possibile, e anzi reclamato, l’immediata riapertura del caso. Per questa analisi storico-critica è stato necessario battere diverse piste e mettere a confronto numerose metodologie di ricerca. Per iniziare abbiamo posto ‘sotto inchiesta’ le fonti ufficiali, le cronache e le testimonianze già note (a partire proprio dagli atti della commissione), per poi passare all’esame incrociato di un’ampia mole di documenti, a quelle correlati e in massima parte inediti, che abbiamo rintracciato in archivi italiani ed esteri nell’arco di oltre dieci anni di studi e ricerche. Tra i molti materiali, abbiamo rinvenuto e passato al vaglio la documentazione fotografica eseguita per la commissione d’inchiesta, le lettere informative e le dichiarazioni testimoniali dei custodi del museo, la corrispondenza istituzionale e le carte private del soprintendente Aurigemma, i rapporti degli ufficiali della MFAA e le denunce pervenute ai vari organi inquirenti nel periodo indagato. Per maggiore trasparenza, molti di questi documenti sono stati integralmente trascritti in apposite appendici del libro, un volume che conta quasi 500 pagine e oltre 120 fotografie, anch’esse in buona parte inedite e strettamente funzionali all’indagine.

Parallelamente alla ricerca di tipo storiografico, abbiamo effettuato osservazioni e approfondimenti sugli aspetti più tecnici della vicenda, da un lato eseguendo ricognizioni e verifiche direttamente sul posto e dall’altro attingendo a un consistente repertorio di conoscenze di carattere storico-militare e scientifico, come i manuali e i documenti militari dell’epoca, in gran parte desecretati nei decenni dopo la guerra, e le informazioni ricavabili dai moderni metodi investigativi sugli incendi e sugli effetti delle esplosioni a carico di strutture in legno e in cemento. Tutto ciò ha consentito di ricostruire in dettaglio molti aspetti fondamentali per la comprensione della dimensione storico-tecnica del disastro, come ad esempio l’identificazione dei punti di osservazione degli unici testimoni che assistettero ai fatti (Altamura, Paolucci 2023, 67-76) o la precisazione di dati essenziali come quelli sulle dinamiche fisiche e sulle tempistiche degli incendi in grandi strutture (Altamura, Paolucci 2023, 156-164). In tal modo la nostra analisi critica ha non solo messo in evidenza anomalie, omissioni e insanabili incongruenze nella versione ufficiale sull’incendio, ma ha permesso di far emergere – grazie all’inaspettata convergenza delle plurime linee di ricerca intraprese – una nuova dinamica dei fatti che si discosta radicalmente da quella presentata dalla commissione.

Come risulta dai documenti e dai dati che abbiamo pubblicato, una potenziale causa alternativa del disastro era ben nota già agli stessi inquirenti. Negli ultimi giorni di maggio del 1944, le forze alleate erano riuscite a penetrare la linea difensiva tedesca dopo mesi di estenuanti combattimenti sul fronte di Anzio: era quindi necessario colpire le retrovie e indebolire la capacità offensiva del nemico. La sera dell’incendio, tra le 19.50 e le 20.15, l’area del museo fu sottoposta a un intenso cannoneggiamento americano mirato a neutralizzare la vicina postazione di artiglieria tedesca: almeno quattro granate con esplosivo ad alto potenziale avevano centrato l’edificio e generato quattro grossi fori passanti sul tetto in cemento armato [Fig. 3]. Secondo i custodi, un’ora e tre quarti dopo, verso le 22, un incendio indomabile era divampato “rapido, totale e contemporaneo” in entrambi i padiglioni del museo, senza lasciare scampo agli inestimabili relitti (Ucelli 1950, 320). L’unico esperto di esplosivi presente nella commissione, il tenente colonnello Fuscaldi, non solo notò che i colpi avevano causato delle bruciature sui travicelli che reggevano la copertura di tegole in eternit del tetto, ma fece anche mettere a verbale che “schegge con esplosivo bruciante ancora aderente o proiezioni di esplosivo bruciante [avrebbero potuto] appiccare l’incendio” (Ucelli 1950, 315, 317). Questa possibile responsabilità delle granate venne però immediatamente liquidata dalla stampa alleata, e ciò ancor prima del licenziamento degli atti dell’inchiesta: riferendo sull’argomento con macroscopiche imprecisioni, e offrendo al contempo un classico esempio di excusatio non petita, gli Alleati conclusero arbitrariamente che l’artiglieria americana era stata assolta “da ogni colpa” già nel corso del primo sopralluogo al museo (Altamura, Paolucci 2023, 53, 335). La stessa commissione ribadì la totale estraneità delle granate nell’innesco del rogo ricorrendo a considerazioni che risultano del tutto irrazionali e contraddittorie, come quella secondo cui le schegge degli ordigni non avrebbero “potuto determinare un incendio così rapido, totale e contemporaneo delle due navi” (Ucelli 1950, 320) – affermazione che non solo faceva confusione tra le distinte fasi di innesco e di incendio generalizzato, ma rimandava soprattutto a una dinamica fittizia e fisicamente impossibile (Altamura, Paolucci 2023, 247-248) – o quella secondo la quale, al contrario, sarebbe stato “irragionevole” ritenere che il fuoco potesse “aver covato senza che alcun bagliore avesse avuto a notarsi nell’intervallo di poco meno che due ore tra la fine del cannoneggiamento e l’inizio dell’incendio” (Ucelli 1950, 317), cosa che escludeva senza alcuna fondata ragione una tempistica che sarebbe invece del tutto compatibile con quanto avvenuto, specie se si fosse tenuto debitamente conto dell’imponente quantità di combustibile costituito dalle due navi e dell’enorme volumetria del museo che le conteneva (Altamura, Paolucci 2023, 156-164).

A scagionare l’artiglieria alleata contribuirono anche le testimonianze “concordi e precise” dei custodi, “gli unici diretti testimoni dell’incendio”, i quali dopo l’impianto della batteria tedesca erano stati allontanati dal museo e si erano rifugiati, con le famiglie al seguito, in alcune grotte ubicate a circa 400 metri di distanza (Ucelli 1950, 304, 320; Altamura, Paolucci 2023, 67-71). Alle 21.20, quindi un’ora dopo la cessazione del cannoneggiamento alleato, il capo custode Cinelli vide girare all’interno del museo un “piccolo lumicino” che si spostava dalla prima nave (parte est del museo) alla seconda nave (parte ovest) (Ucelli 1950, 306, 321). Quel “lumicino” fu poi considerato, in modo tacito, la prova che i soldati tedeschi si stessero furtivamente aggirando nel museo, in piena notte e nell’oscurità dell’edificio, con l’intenzione di appiccare il fuoco alle navi. In base alla nostra ricostruzione, era invece proprio il “lumicino” quel “bagliore” che ci si sarebbe dovuti aspettare di notare – e che di fatto fu notato – nell’intervallo cronologico tra il cannoneggiamento e l’incendio generalizzato. Stando alla nostra analisi, quello strano movimento di luci nel museo, osservato dai custodi in piena notte dalle loro grotte, non poteva essere altro che la propagazione del principio d’incendio che si stava progressivamente sviluppando sulle navi dopo il cannoneggiamento e che in seguito avrebbe portato al flashover e all’incendio generalizzato della struttura intorno alle 22. Il fuoco, infatti, non poteva essere divampato “rapido, totale e contemporaneo” come sostenuto dai custodi e accettato dalla commissione: per le ineludibili leggi fisiche che regolano gli incendi in grandi strutture, il rogo avrebbe dovuto necessariamente avere il tempo di passare per le fasi iniziali di sviluppo (innesco, principio d’incendio, propagazione), che per forza di cose devono essersi verificate e susseguite per avere infine determinato l’incendio generalizzato del museo; e tutto ciò, aggiungiamo, anche in ragione del fatto che la stessa commissione aveva escluso che i tedeschi, per bruciare le navi, si fossero serviti di sostanze chimiche infiammabili (come la benzina) o di pompe lanciafiamme (Ucelli 1950, 307, 319). L’analisi delle testimonianze dei custodi, eseguita confrontando la documentazione edita e inedita dell’epoca con le dichiarazioni da loro rilasciate a diverse testate giornalistiche negli anni successivi, si è rivelata fondamentale nel corso della nostra revisione critica: alla prova dei fatti, le loro affermazioni hanno mostrato molteplici aspetti di approssimazione e incongruenza, con elementi a tratti anche fantasiosi e non privi di un certo intento autoassolutorio. In definitiva, abbiamo accertato che le testimonianze dei custodi, fin dai primi giorni dopo il disastro, non erano affatto “concordi e precise” come asserito dalla commissione, ma tali apparivano nella relazione finale solo in quanto erano state opportunamente epurate da una serie di dettagli contraddittori che avrebbero cozzato con la versione propugnata dagli inquirenti (Altamura, Paolucci 2023, 250-256).

Altri indizi portati a sostegno della colpevolezza dei tedeschi, e della loro presenza nel museo la sera dell’incendio, si sono parimenti rivelati insussistenti o infondati. All’epoca si ritenne che i soldati, in preda a una frenesia vandalica poi culminata nell’incendio delle navi, avessero ridotto in frammenti alcune colonne marmoree di epoca romana e rubato diversi quadri sistemati lungo le pareti del piano superiore del museo; anche una stanza del pianoterra mostrava segni di incendio provenienti dall’interno del vano, fatto che all’epoca fu interpretato come una prova che i militari avessero appiccato più focolai dolosi all’interno della struttura (Ucelli 1950, 315-316, 318). Abbiamo invece dimostrato come tutti questi elementi, riesaminati alla luce dei moderni metodi di fire investigation, siano perfettamente spiegabili e compatibili con le dinamiche avvenute nell’edificio in seguito al cannoneggiamento e all’incendio stesso. Un esempio emblematico è fornito dai frammenti delle colonne che erano sistemate al pianoterra del museo e che si riteneva fossero state intenzionalmente danneggiate dai soldati della batteria, per puro “sollazzo”, prima dell’incendio (Ucelli 1950, 318): l’analisi della documentazione fotografica inedita ha evidenziato che sull’intonaco delle pareti alle quali erano accostati i grossi reperti ricorrono degli aloni chiari (protection pattern) [Fig. 4] che attestano in maniera incontrovertibile che le colonne erano invece integre e al loro posto quando l’incendio raggiunse il suo picco, cosa che pertanto esclude un intervento vandalico dei soldati in un qualsiasi momento precedente al rogo (Altamura, Paolucci 2023, 176-179). In tal senso vale anche la pena ricordare come altre accuse che i custodi e la stampa alleata avevano subito mosso contro i tedeschi – in particolare l’addebito di aver requisito o persino distrutto i dispositivi antincendio presenti nel museo – sarebbero state poi smentite dalle stesse indagini della commissione d’inchiesta (Altamura, Paolucci 2023, 102-103). A proposito delle azioni dell’esercito occupante, abbiamo anzi potuto accertare come già dal novembre 1943 il museo e il suo contenuto fossero stati debitamente posti sotto la protezione militare tedesca (Tieschowitz 1943; Altamura, Paolucci 2023, 49, 110-111) [Fig. 5]. Fino alla fine del maggio 1944, i locali Comandi germanici e il Kunstschutz – l’ufficio militare tedesco per la protezione delle opere d’arte, il corrispettivo della MFAA alleata (Klinkhammer 1992; Klinkhammer 2011; Fuhrmeister 2019) – avevano non solo rispettato lo stato smilitarizzato dell’edificio protetto, ma erano più volte intervenuti a tutela delle navi collaborando attivamente con la Soprintendenza e assecondando tutte le richieste di Aurigemma. Tra il settembre del 1943 e i primi mesi del 1944, il soprintendente si era infatti più volte appellato alle autorità militari germaniche per salvaguardare il museo con tutti i suoi reperti: in una comunicazione dell’8 febbraio 1944, indirizzata al capo del Kunstschutz, mostrava ad esempio di essere perfettamente consapevole del fatto che “nello svolgersi dei combattimenti possano involontariamente accadere le cose più impensate e dolorose” (Aurigemma 1944) [Fig. 6]. La rilettura critica degli eventi occorsi tra il 28 maggio e il 2 giugno 1944 ha inoltre evidenziato come non vi sia in realtà alcuna prova o serie di indizi rilevanti, precisi e convergenti che indichino che gli artiglieri tedeschi, trasgredendo gli ordini superiori, fossero entrati nel museo in quei giorni e specialmente la sera dell’incendio (Altamura, Paolucci 2023, 187-190).

La nostra ricostruzione sembra quindi scagionare i militari tedeschi. Volendo porre la vicenda nei termini di un giallo con delitto, si dovrebbe infatti constatare, in primo luogo, come a oggi manchi a loro carico qualunque prova che li possa collocare sulla ‘scena del crimine’ (occasione); in secondo luogo, manca altresì qualunque prova, indizio o spiegazione su come avessero potuto materialmente incendiare le navi senza ricorrere all’uso di lanciafiamme o sostanze infiammabili (mezzo); e in terzo luogo, manca soprattutto un motivo valido e convincente che li avrebbe potuti spingere a commettere un tale scempio (movente), se si esclude quello estremamente labile e chiaramente pregiudiziale prospettato dalla commissione, e cioè che i soldati della batteria, “certamente fanatici”, bruciarono le navi per compiere il loro definitivo atto vandalico nel museo e “procurare un’altra gravissima perdita all’Italia” (Ucelli 1950, 317, 319). Da questo crimine, tra le innumerevoli distruzioni e i delitti abominevoli di cui si macchiarono in quei terribili anni, i tedeschi devono quindi essere scagionati dal punto di vista storiografico. Ad appiccare il fuoco alle navi, invece, potrebbero essere stati proprio gli effetti e i prodotti generati dalle esplosioni delle granate alleate che la sera dell’incendio centrarono più volte il museo (Altamura, Paolucci 2023, 151-164, 249). Una dinamica dei fatti, in fin dei conti, da sempre sotto gli occhi di tutti: per tentare di capire cosa fosse successo quella sera, sarebbe insomma bastato partire dalla spiegazione più semplice – il famoso rasoio di Occam – prendendo nella dovuta considerazione l’assai probabile correlazione tra il cannoneggiamento alleato e l’incendio. Secondo questo scenario, le truppe tedesche avrebbero quindi una responsabilità solo indiretta nel disastro, avendo collocato nelle vicinanze del museo la batteria di cannoni che attirò il contrattacco nemico. Da parte alleata, invece, si sarebbe trattato di un involontario ‘effetto collaterale’ della battaglia in atto: un tragico incidente bellico avvenuto nel corso della guerra di liberazione dal nazifascismo (e tanto più tragico, nella sua fatalità, se pensiamo che gli Alleati avevano doverosamente incluso il museo di Nemi nelle loro liste dei monumenti protetti, assegnando però all’edificio e al suo contenuto un grado di importanza solo “moderata”: Altamura, Paolucci 2023, 144-150). I documenti dell’epoca ci restituiscono inoltre il quadro di un periodo travagliatissimo, nel quale la propaganda di guerra, il ricambio degli assetti politici e la ricerca di nuovi equilibri ideologici non poterono non condizionare il corso e le stesse risultanze delle indagini della commissione.

Oltre alle conclusioni ufficiali che volevano colpevoli i militari tedeschi “certamente fanatici”, a complicare la risoluzione del caso hanno poi contribuito le varie dicerie sull’accaduto che iniziarono a circolare già un paio di settimane dopo l’incendio. Nel corso degli anni, infatti, saranno in molti a contestare la versione ufficiale, avanzando delle ipotesi più o meno verosimili che hanno finito per ramificarsi nell’opinione popolare generando una miriade di varianti (Altamura, Paolucci 2023, 191-225). Tra le versioni più radicate e diffuse, vi è quella che attribuisce la colpa agli sfollati che si erano rifugiati nel museo nei primi mesi del 1944 [Fig. 7] e ai quali sarebbe ‘sfuggito’ il fuoco che utilizzavano per cucinare e riscaldarsi: solo che – piccolo dettaglio, anch’esso ‘sfuggito’ – tutte quelle persone erano state evacuate dal museo fin dal 3 aprile, ossia due mesi prima dell’incendio (Altamura, Paolucci 2023, 115-116, 196, 320, 322). Secondo un’altra versione, che circolava già nel 1944, a voler distruggere le navi sarebbero stati proprio i parenti degli sfollati come forma di vendetta o rappresaglia per la ‘deportazione’ subita dai loro cari. In questo caso, oltre a lampanti illogicità e discrepanze cronologiche, le carte inedite di alcuni procedimenti giudiziari dimostrano che in verità si era semplicemente trattato di insinuazioni tendenziose nate nell’ambiente della Soprintendenza romana per colpire Aurigemma, additato come colpevole della ‘deportazione’ degli sfollati (Altamura, Paolucci 2023, 205-211). Nel 1947, il settimanale neofascista “Brancaleone” accusò invece i partigiani del posto, sostenendo che alcuni non meglio precisati elementi antifascisti, dopo aver rubato il rubabile nel museo, lo avevano incendiato in sfregio a Mussolini (Altamura, Paolucci 2023, 213-217). In questa ‘lettura’ appare evidente un’ulteriore strumentalizzazione in chiave politica delle precedenti versioni sulla responsabilità degli abitanti della zona: una provocazione alla quale in seguito risposero diversi articoli apparsi su giornali di sinistra che, per scagionare la Resistenza e ribadire la colpevolezza dei nazisti, incorsero a loro volta in grossolani errori, maldestre forzature e ricorsero persino all’invenzione di formidabili scoop (Altamura, Paolucci 2023, 86-99, 117-120).

Nel nuovo millennio trova invece ampio spazio una variante che identifica nei partigiani sia i colpevoli di un incendio appiccato per motivi ‘politici’, sia gli esecutori di un presunto furto del ‘prezioso’ piombo che rivestiva gli scafi dei relitti. Tra i più strenui sostenitori di questa tesi vi è stato anche l’architetto genzanese Giuliano Di Benedetti, noto per le sue ricerche pseudoscientifiche sulla fantomatica terza nave di Nemi (Altamura, Paolucci 2023, 41-46). In ogni caso questa versione, come le altre, non solo non trova il minimo riscontro fattuale e documentale (per far ‘quadrare i conti’, Di Benedetti e i suoi seguaci arrivano addirittura a posticipare la data dell’incendio – e del furto – al 3 giugno!), ma presenta invalidanti elementi di incoerenza interna (Altamura, Paolucci 2023, 218-222) ed è soprattutto contraddetta dal fatto che “tutto il piombo” che rivestiva le carene, come constatarono gli inquirenti, era stato fuso nell’incendio (Ucelli 1950, 319; Altamura, Paolucci 2023, 218 n. 569). Insomma, la narrazione dell’incendio delle navi romane si è dipanata e articolata nei decenni attraverso voci di paese, distorsioni della realtà più o meno intenzionali o strumentali, bias di conferma e altre vistose fallacie logiche e storiografiche, fino a comporre un vero e proprio campionario antropologico della varietà di percezioni e credenze che si possono riscontrare a livello popolare su un singolo evento o argomento.

II. Dopo la pubblicazione: sviluppi e approfondimenti

Stante il vuoto storiografico che circondava la triste vicenda della distruzione dei relitti, la pubblicazione de L’incendio delle navi di Nemi ha ricevuto un’apprezzabile accoglienza sia in termini di recensioni (come Biondi 2023 e un’altra in preparazione per la rivista “Archeologia Viva”), sia da parte dei media nazionali e internazionali (ad esempio Larcan 2023 e Kington 2023). Grazie anche alla visibilità così ottenuta, il nostro lavoro non ha mancato di attirare l’attenzione di altri storici, studiosi o appassionati del periodo bellico. Particolarmente graditi sono stati i puntuali e generosi commenti ricevuti dallo storico toscano Claudio Biscarini, da noi citato nell’ultimo capitolo per i suoi studi sull’asserito eccidio nazista del Duomo di San Miniato del 22 luglio 1944. Emblematico, infatti, il parallelismo storiografico con la vicenda di Nemi. In quel caso la verità ufficiale, stabilita da due inchieste americane e una italiana tra il 1944 e il 1945, imputava ai militari tedeschi la responsabilità di aver provocato intenzionalmente la morte di cinquantacinque persone, tra le centinaia che erano rifugiate nel duomo, facendo scoppiare tra la folla una mina o altri tipi di ordigni esplosivi. Questa versione ha tenuto banco per quasi sessant’anni, radicandosi nell’immaginario collettivo grazie alla sua riproposizione nella trama del pluripremiato film La notte di San Lorenzo (1982) dei fratelli Taviani (loro padre, peraltro, era stato uno dei membri della commissione d’inchiesta italiana). Le ricerche di Biscarini, condotte insieme a Giuliano Lastraioli per quasi quarant’anni, hanno invece reso ormai evidente – attraverso una minuziosa ricostruzione dei fatti e sulla base di inequivocabili documenti militari sia tedeschi sia alleati – che a causare la strage era stata l’esplosione di una granata d’artiglieria americana da 105 mm, indirizzata verso un vicino nido di mitragliatrici tedesche, che per disgraziatissimo errore era penetrata nell’edificio sacro attraverso una finestra (Altamura, Paolucci 2023, 271).

Con lo studioso toscano abbiamo inoltre ricordato l’incendio del Camposanto monumentale di Pisa (27 luglio 1944), del quale nel nostro libro abbiamo evidenziato le stringenti analogie con il rogo di Nemi sia dal punto di vista delle dinamiche fisiche, sia sotto l’aspetto del ‘trattamento’ ricevuto dalla stampa alleata (Altamura, Paolucci 2023, 165-172). Significativo, in particolare, come il “Corriere di Firenze” – edito sotto il controllo del PWB – avesse dato la notizia dell’incendio pisano riportando informazioni non veritiere a carico dei tedeschi e soprattutto tacendo le cause che lo avevano provocato: agli Alleati, infatti, era già noto da settimane che a innescare l’incendio era stata una loro granata d’artiglieria scoppiata sul tetto del Camposanto (Altamura, Paolucci 2023, 170 n. 467).

Ma ancora più interessante è stato scoprire un altro caso che oseremmo definire paradigmatico, in quanto vede protagonista una delle principali fonti d’innesco da noi prospettate per l’incendio di Nemi. Ci riferiamo al rogo che il 28 marzo 1943 divampò nel monastero di San Severino, sede principale dell’Archivio di Stato di Napoli, nel locale che conteneva l’archivio del Debito Pubblico: costituito da 8800 fasci e registri, finì completamente incenerito. Quel giorno era ormeggiata nel porto di Napoli la motonave Caterina Costa, stivata con migliaia di tonnellate di materiale bellico – mezzi, armi, esplosivi, munizioni, carburante – destinato alle forze armate italiane dislocate in Tunisia. Nella prima mattinata, a bordo della nave si sviluppò un incendio indomabile (tuttora non si sa se accidentale o doloso) che portò, alle 17.39, all’esplosione del carico e della nave stessa. Un diluvio di schegge, lamiere e frammenti vari si rovesciò sul porto e su tutta la città, anche a chilometri di distanza. L’edificio di San Severino, situato nel cuore del centro storico, fu investito in pieno. Si legge nel documento ministeriale sui danni di guerra patiti dall’Archivio di Stato di Napoli:

Scoppiata nel porto una nave carica di esplosivi, una pioggia di proiettili e di grossi frammenti di metallo (qualcuno di essi di circa 80 chilogrammi) si riversò sull’Archivio. Uno di tali pezzi, essendo rovente, attaccò il fuoco alla travatura del tetto sul locale dov’era l’archivio del Gran Libro del Debito Pubblico. La squadra di primo intervento, scoperte le fiamme, riuscì a mettere in azione il più prossimo idrante; ma il vecchio legname del tetto e degli scaffali arse rapidamente, in modo che quando, pochi minuti dopo, giunsero i vigili del fuoco, l’incendio era già diffuso in tutto il reparto (Notizie degli Archivi di Stato 1950, 23 [corsivo nostro]).

La dinamica è chiara, e la fonte dell’innesco – un pezzo di metallo rovente proiettato su una travatura di vecchio legname – rientra precisamente tra quelle che abbiamo indicato in relazione agli effetti e ai prodotti generati dalle granate esplose attraverso il tetto del museo nemorense, e cioè “fireball, irraggiamento termico, schegge roventi, residui di esplosivo e firebrand”, tutti elementi che “possono assolutamente provocare incendi, specie su materiali facilmente infiammabili come quelli che costituivano le antiche navi” (Altamura, Paolucci 2023, 249).

La nostra pubblicazione ci ha dato anche modo di sondare un ulteriore filone di ricerca che si è già rivelato fecondo. Dopo l’uscita del volume, abbiamo infatti ricevuto una lettera da Karsten Evers, figlio del professor Hans Gerhard Evers (1900-1993) [Figg. 8, 9], già a Roma dal novembre 1943 alla fine di maggio 1944 in qualità di capo dell’ufficio militare per la protezione delle opere d’arte – il ricordato Kunstschutz – per le regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche. In quei drammatici mesi, collaborando attivamente con la Soprintendenza romana e i locali Comandi tedeschi, il maggiore Evers – era quello il ‘grado’ corrispondente al suo incarico di consigliere nell’amministrazione militare (Militärverwaltungsrat) – si era prodigato con ogni mezzo per la salvaguardia del museo di Nemi e la tutela dei preziosi reperti che custodiva. La notizia dell’incendio, appresa da un giornale americano che incolpava gli artiglieri tedeschi stanziati vicino al museo, lo aveva colto mentre si trovava già a Milano, dove nel luglio 1944 era stato trasferito per svolgere l’attività del Kunstschutz in Lombardia. Il 29 settembre, era stato proprio Evers a voler recare di persona l’infausta notizia a Guido Ucelli, l’ingegnere milanese della Riva che aveva dedicato anima e corpo al recupero e allo studio delle navi di Caligola (Altamura, Paolucci 2023, 239-240).

Il 25 febbraio 1945, Evers si era anche sentito in dovere di controbattere alle accuse degli americani con un articolo che scrisse per “L’Illustrazione Italiana”: ricordando le azioni svolte a tutela del museo e delle navi romane, egli reclamava la totale estraneità delle truppe tedesche nel disastro, deprecava la pavida inerzia del personale di custodia e faceva al contempo notare come l’artiglieria americana fosse stata “assolta da ogni colpa” pur avendo centrato più volte il museo (Evers 1945a; Altamura, Paolucci 2023, 360-363). Quasi vent’anni dopo, nel 1963, il rotocalco “Vie Nuove” si era addirittura spinto ad accusare il “criminale” professor Evers, “maggiore delle SS”, di avere personalmente ordinato agli artiglieri tedeschi di bruciare le navi prima di ritirarsi dal lago di Nemi (Altamura, Paolucci 2023, 383-393). A questa accusa infamante, come ad altre grossolane inesattezze e invenzioni di “Vie Nuove” (a partire da quella che affibbiava a Evers la militanza nelle SS, reparto del quale non fece mai parte), abbiamo puntualmente replicato dimostrandone la completa falsità e smontando a una a una tutte le presunte prove che le facevano da corollario (Altamura, Paolucci 2023, 95-99, 118-120).

Partendo da questa circostanziata ‘difesa’ del professor Evers, è quindi iniziata una cordiale e proficua corrispondenza con suo figlio Karsten, il quale – abbiamo poi appreso – da qualche tempo ha messo a disposizione di studiosi e ricercatori una ragguardevole raccolta di pubblicazioni, testi, conferenze, lettere, ritagli di giornale e carte di famiglia che documentano la vita privata e accademica di suo padre. Una parte di questo materiale si può visionare su un sito web dedicato, mentre numerosi altri documenti sono conservati nell’archivio privato della famiglia Evers (consultabili su richiesta). Documenti preziosi, nei quali peraltro si legge che una parte consistente dell’archivio del Kunstschutz italiano era andata perduta già nel luglio 1944: durante un trasferimento verso il Nord in fase di ritirata, il camion che trasportava i faldoni ebbe un guasto al motore e i soldati della scorta, incalzati dalle truppe inglesi, preferirono dar fuoco al veicolo piuttosto che far cadere il suo carico in mano nemica (Evers 1944).

“Ricordo bene il 1963, quando ‘Vie Nuove’ pubblicò quell’articolo”, ci ha raccontato Karsten.

Raramente ho visto nostro padre così sbalordito, indignato e amareggiato. Da quella sua reazione, che era piuttosto insolita per lui, e dai suoi racconti che seguirono, io stesso maturai la certezza che nostro padre, come lui per primo era convinto, avesse fatto il meglio che poteva fare per proteggere l’arte italiana durante il difficile periodo che trascorse sotto le armi come soldato richiamato. In seguito scrisse numerose lettere a chiunque gli venisse in mente – colleghi italiani, l’Ambasciata, ecc. – per assicurare che non era mai stato un membro delle SS e, naturalmente, che non aveva ordinato di distruggere le navi, ma si era sempre impegnato nella tutela dell’arte italiana. La sua prima reazione fu di non voler tornare mai più in Italia. Anni dopo, invece, ci tornò.

Su quanto avvenuto a Nemi, Hans Gerhard Evers era stato chiamato a rispondere anche durante la sua prigionia al termine della guerra. Nel maggio 1945, mentre si trovava a Campo Tures, in Alto Adige, venne infatti catturato insieme ad altri membri del Kunstschutz, detenuto in un campo per prigionieri di guerra e interrogato dagli ufficiali alleati della MFAA, che contestualmente requisirono anche i fascicoli del Kunstschutz in loro possesso. Ironia della sorte, in quel periodo a Campo Tures erano presenti due dei Monuments Men che si erano già occupati dell’incendio di Nemi, ossia il capitano americano Deane Keller e il tenente colonnello inglese John Bryan Ward-Perkins, vicedirettore della MFAA (Altamura, Paolucci 2023, 52-53, 233-234). Sarà proprio quest’ultimo a chiedere ragguagli su Nemi, assumendo con il professore un atteggiamento molto schietto e improntato alla massima cordialità. L’unico accenno a quella parte di interrogatorio è contenuto in una lettera che Evers scrisse a sua moglie Sibylle lo stesso giorno (14 maggio 1945):

Poi [Ward-Perkins] mi ha posto un paio di domande su Montecassino e Nemi, e mi ha lasciato parlare. Ma ciò che io sono in grado di raccontare non ha aiutato ulteriormente, poiché su entrambe le questioni non so nulla del reale svolgimento dei fatti (Evers 1945b).

Subito appresso, Evers aveva raccontato che il capitano Keller si era invece persino rifiutato di sedersi al tavolo con uno di loro, “dopo che i tedeschi avevano assassinato così tante persone”, la qual cosa – come rifletté amaramente con sua moglie – la diceva lunga sulla spaventosa efficacia della propaganda in tempo di guerra (Evers 1945b). Nonostante l’affabilità dimostrata, anche Ward-Perkins, quando nel dicembre 1945 presenterà il rapporto finale della MFAA sul Lazio, non si porrà comunque alcun problema a mettere nero su bianco che i tedeschi erano colpevoli dell’incendio di Nemi “oltre ogni ragionevole dubbio”, e ciò a dispetto della mancanza di qualsivoglia informazione ricavata dal prigioniero e in palese contraddizione con le stesse conclusioni della commissione d’inchiesta, che aveva letto mesi prima del faccia a faccia con Evers (Altamura, Paolucci 2023, 233-234).

Dopo il rilascio dalla prigionia (2 settembre 1945) e il ritorno in Germania (Heidelberg, zona di occupazione statunitense), per il professor Evers si aprì una nuova fase di accertamenti sulle sue passate attività. In base alla legge per la liberazione dal nazionalsocialismo e dal militarismo, che divenne effettiva nel 1946, Evers, come tutti i docenti universitari tedeschi, fu rimosso dall’ateneo in cui insegnava storia dell’arte e dovette subire un lungo e laborioso processo di denazificazione (Entnazifizierung) prima di essere reintegrato. Da ambedue i procedimenti a suo carico, istruiti dai collegi arbitrali tedeschi, uscì assolto con formula piena: il 22 gennaio 1948 le autorità americane confermarono la regolarità delle procedure e il professor Hans Gerhard Evers, ora riconosciuto anche legalmente estraneo a ogni trascorsa appartenenza alle SS e al partito nazionalsocialista, poté riprendere l’amato insegnamento all’Università di Monaco (Sage 1948).

Per gli imputati sottoposti a denazificazione era pratica comune dimostrare o rendere credibili i propri comportamenti e le proprie azioni del passato attraverso testimonianze di terzi. Anche il professor Evers si avvalse di tale facoltà, in particolar modo per documentare la diligente opera di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico italiano da lui svolta tra il 1943 e il 1945. Nell’archivio di famiglia, in un fascicolo intestato ‘Kunstschutz’, sono conservati gli originali e le copie tradotte in tedesco delle dichiarazioni rilasciate tra il 1946 e il 1947 dai vari soprintendenti, ispettori e dirigenti delle Antichità e belle arti italiane con i quali Evers aveva collaborato durante la guerra. La sua correttezza personale e professionale fu certificata da tutti quanti gli interpellati: da Carlo Carducci della Soprintendenza piemontese a Guglielmo Pacchioni di quella lombarda, da Achille Bertini Calosso della Soprintendenza umbra ad Antonio Morassi di quella ligure, solo per citarne alcuni. Ma soprattutto significative sono le attestazioni di stima che Evers ricevette da coloro che più di altri ebbero modo di lavorare con lui nel Lazio e in particolare a Roma e dintorni. In una lettera firmata da Emilio Lavagnino, Giulio Carlo Argan e Giuseppe Gregorietti, datata 27 giugno 1946, si legge:

Noi sottoscritti, funzionari della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in occasione del lavoro predisposto a Roma per la difesa del patrimonio artistico italiano dai pericoli della guerra, abbiamo avuto rapporti, per ragioni di ufficio, col Maggiore Prof. Hans Gerhard Evers, addetto al servizio germanico per il ‘Kunstschutz’. Il Prof. Evers aveva il compito di coadiuvare il Ministero nell’attività intesa ad assicurare la salvaguardia dei monumenti dalle occupazioni militari e lo sgombero del materiale artistico nelle zone minacciate da azioni belliche. L’opera svolta dal Prof. Evers presso le superiori autorità militari germaniche è stata molto utile poiché ha consentito di condurre a termine, mediante il suo personale intervento e con la concessione dei permessi e dei mezzi di trasporto, il ricovero nella Città del Vaticano delle opere d’arte dislocate in vari depositi dell’Italia Centrale e Meridionale, nonché di effettuare tempestivamente il recupero del materiale artistico abbandonato nelle località bombardate. In relazione ad una richiesta dello stesso Prof. Evers, ci riteniamo quindi in dovere di dichiarare che la sua azione pronta e disinteressata ha contribuito efficacemente, nell’ambito della città di Roma e dei territori viciniori, a rendere possibile il salvataggio del patrimonio artistico italiano, e se qualche deficienza si è dovuta notare a questo riguardo, essa è da attribuirsi in parte alle vicende della guerra e in parte ai comandi militari, che non sempre potevano garantire il regolare funzionamento dei servizi” (Lavagnino et al. 1946).

Lo stesso Lavagnino, che nel suo famoso diario del periodo bellico – pubblicato postumo – aveva più volte ricordato l’impegno del maggiore Evers (Lavagnino 1974; Lavagnino 2006), il 25 marzo 1947 tornerà a scrivere al professore: “Tutti noi delle Belle Arti qui a Roma abbiamo sempre considerato Lei come una persona che agiva da collega tra colleghi per il bene e la difesa del patrimonio artistico italiano” (Lavagnino 1947). Infine, e per concludere, ci sembra quanto mai adatto riportare questa dichiarazione di Bartolomeo Nogara, direttore generale dei Musei Pontifici, scritta dalla Città del Vaticano il 13 giugno 1946: “Dichiara il sottoscritto che il Prof. Dr. Hans Gerhard Evers, già Consigliere dell’Amministrazione Militare Tedesca, nell’inverno 1943-44, ebbe contatti anche con lui per tutelare, quanto più fosse possibile, il patrimonio artistico italiano dalle offese di guerra, e specialmente per agevolare con veicoli e scorte il trasporto delle casse che la R. Soprintendenza ai Musei e alle Gallerie veniva depositando nel Magazzino della Pinacoteca Vaticana. In queste operazioni il Dr. Evers si è comportato lealmente e preoccupato soltanto dal pensiero di dover salvare da ogni pericolo i monumenti storici ed artistici che sono documento insostituibile della nostra civiltà” (Nogara 1946) [Fig. 10]. Due anni prima, Bartolomeo Nogara aveva fatto parte della commissione d’inchiesta sull’incendio delle navi di Nemi (Ucelli 1950, 304; Altamura, Paolucci 2023, 48, 114-115, 275).

Riferimenti bibliografici

- Altamura, Paolucci 2023

F. Altamura, S. Paolucci, L’incendio delle navi di Nemi. Indagine su un cold case della Seconda guerra mondiale, Grottaferrata 2023. - Aurigemma 1944

S. Aurigemma, “Nemi. Museo delle Navi Romane”, 8 febbraio 1944, Archivio di Stato di Roma, Corte d’Appello di Roma, Sez. Istruttoria, b. 1649, fasc. 728. - Biondi 2023

M. Biondi, Indagine sul mistero dell’incendio delle navi di Nemi, “Castelli Romani” XLIII (2023), 1, 28-31. - Evers 1944

H.G. Evers, lettera a sua moglie Sibylle, 15 luglio 1944 (Archivio famiglia Evers: Eiterfeld, Germania). - Evers 1945a

H.G. Evers, Le navi romane del Lago di Nemi, “L’Illustrazione Italiana” 25 febbraio 1945, 992. - Evers 1945b

H.G. Evers, lettera a sua moglie Sibylle, 14 maggio 1945 (Archivio famiglia Evers: Eiterfeld, Germania). - Fuhrmeister 2019

C. Fuhrmeister, Die Abteilung »Kunstschutz« in Italien: Kunstgeschichte, Politik und Propaganda 1936-1963, Köln 2019. - Il Mondo Libero 1944

COSTRUZIONE dei Romani dell’anno 30 D.C. / DISTRUZIONE degli Unni dell’anno 1944 D.C., “Il Mondo Libero” 15 (agosto 1944), 24-25. - Kington 2023

T. Kington, Nazis ‘framed’ for Caligula boat blaze, “The Times” 26 aprile 2023, 34. - Klinkhammer 1992

L. Klinkhammer, Die Abteilung «Kunstschutz» der deutschen Militärverwaltung in Italien und das Schicksal des italienischen Kunstbesitzes, 1943-1945, “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken” 72 (1992), 483-549. - Klinkhammer 2011

L. Klinkhammer, «Kunstschutz»: l’azione concertata per la protezione delle opere d’arte a Roma e nel Lazio nella prima fase dell’occupazione tedesca (1943-1944), “Archivio della Società di Storia Patria” 134 (2011), 193-237. - Larcan 2023

L. Larcan, Le navi di Caligola colpite dagli Alleati, “Il Messaggero” 16 aprile 2023, 17. - Lavagnino et al. 1946

E. Lavagnino, G.C. Argan, G. Gregorietti, lettera a Hans Gerhard Evers, 27 giugno 1946 (Archivio famiglia Evers: Eiterfeld, Germania). - Lavagnino 1947

E. Lavagnino, lettera a Hans Gerhard Evers, 25 marzo 1947 (Archivio famiglia Evers: Eiterfeld, Germania). - Lavagnino 1974

E. Lavagnino, Diario di un salvataggio artistico. Dicembre 1943-maggio 1944, “Nuova Antologia” CIX (1974), 2084, 509-547. - Lavagnino 2006

A. Lavagnino, Un inverno. 1943-1944, Palermo 2006. - Nogara 1946

B. Nogara, lettera a Hans Gerhard Evers, 13 giugno 1946 (Archivio famiglia Evers: Eiterfeld, Germania). - Notizie degli Archivi di Stato 1950

Ministero dell’Interno (a cura di), I danni di guerra subiti dagli archivi italiani, “Notizie degli Archivi di Stato” IV-VII (1944-1947), numero unico, Roma 1950. - Sage 1948

Lt. R.W. Sage [Office of Military Government for Germany (U.S.)], “Concurrence with Spruchkammer Decision”, 22 gennaio 1948 (Archivio famiglia Evers: Eiterfeld, Germania). - Tieschowitz 1943

B. von Tieschowitz, “Schutzbrief”, 10 novembre 1943, Archivio di Stato di Roma, Corte d’Appello di Roma, Sez. Istruttoria, b. 1649, fasc. 728. - Ucelli 1950

G. Ucelli, Le navi di Nemi, Roma 1950.

Ringraziamenti

Per la loro gentilezza e disponibilità, gli autori desiderano ringraziare Claudio Biscarini, Daniela De Angelis e Karsten Evers. Sono inoltre grati, per gli utili suggerimenti in fase di revisione, a Maddalena Bassani, Monica Centanni, Elisabetta Pallottino e Christian Toson.

English abstract

In this article we present a summary of the research method and of the results of our work L’incendio delle navi di Nemi. Indagine su un cold case della Seconda guerra mondiale (Grottaferrata: Passamonti, 2023), which investigates and reconstructs the etiology of the disaster that occurred at Nemi, Central Italy, on May 31, 1944, when the two ships of the Emperor Caligula were lost forever due to a fire which had broken out in the museum that housed them. Our scientific and historiographical analysis led us to believe that the blaze was accidentally started by Allied artillery shells, and not deliberately set by the German soldiers as established by the official enquiry in 1944. We also offer further insights and reflections on the topic and its impact on public opinion and the scientific community.

keywords | Second World War; Nemi ships; Alban Hills; Protection of Works of Art.

questo numero di Engramma è a invito: la revisione dei saggi è stata affidata al comitato editoriale e al comitato scientifico della rivista

Per citare questo articolo / To cite this article: F.Altamura, S.Paolucci, Una lente sull’incendio delle Navi romane di Nemi. ”Rivista di Engramma” n.203, giugno 2023, pp.45-60 | PDF