Il primato del disegno nell’architettura italiana del secondo Novecento*

Manuela Raitano

English abstract

1 | San Girolamo nel suo studio nella rappresentazione di Albrecht Dürer (1521) e di Antonello da Messina (1460 ca.).

Tra le possibili declinazioni della pratica del disegnare sembrano emergere, in architettura, due approcci prevalenti, generativi di differenti accezioni del progetto e divergenti linee di ricerca. È possibile infatti distinguere un approccio ‘fantastico’ da un approccio che definiremo ‘ordinatore’, che si concreta in una evidente matematizzazione dell’oggetto e in un impulso alla misurabilità e alla controllabilità dello spazio cartesiano. Tale distinzione poggia su un assunto di base, e cioè che esiste una differenza sostanziale tra il concepire il disegno come una forma di rappresentazione (più o meno autonoma) del progetto e il concepire il progetto stesso come disegno, ovvero come ricerca dell’ordo, della collocatio, della disposizione rigorosa delle parti, indagata attraverso l’uso della geometria come strumento.

Il lavoro di molti dei maggiori protagonisti della storia dell’architettura italiana del Secondo Novecento ha oscillato tra questi due approcci, entrambi rivelatori della centralità del tema del disegno nell’architettura italiana. Se architetti come Carlo Aymonino o lo stesso Aldo Rossi (fino a Gambardella o Andriani, nel momento attuale) hanno spesso usato il disegnare come pratica parallela e indipendente, ricorsiva, immaginifica e non univocamente finalizzata alla produzione dello specifico progetto, molti altri autori, pur praticando anche il disegno d’invenzione, hanno più spesso fatto perno intorno al secondo approccio, concependo l’opera stessa come ‘spazio ordinato’ da un sistema di regole che si esprime attraverso la geometria, e dunque come un disegno tradotto in materia.

È di questa modalità – che non conosce soluzioni di continuità tra il dominio del disegno e quello della costruzione mentale della propria idea di architettura – che ci occuperemo in questo breve scritto: i parallelepipedi a base triangolare di Polesello, le rarefatte geometrie primarie di Costantino Dardi, le ossessive ripetizioni modulari di Franco Purini, i misurati peristili di Antonio Monestiroli, restano tra le più suggestive prefigurazioni che il linguaggio architettonico italiano abbia mai conosciuto, al punto che non ci è dato oggi di denunciare disinvoltamente le aporie di questa vicenda senza chiederci contemporaneamente cosa, da questa stagione di ‘divine geometrie’, possiamo ereditare nel nostro presente di architetti operanti.

Nell’architettura italiana del secondo Novecento la mitizzazione della geometria, elevata a materiale compositivo principale del progetto, è innanzitutto legata a un’idea oggettualizzata della natura; una natura riconducibile, come fa notare Costantino Dardi, a un sistema di rapporti ponderali o di relazioni numeriche. Scrive Dardi:

Natura e architettura vanno lette ed hanno significato soltanto in quanto sono capaci di precostituire rapporti geometrici e relazioni topologiche da proporre alla successiva esperienza del progetto: la geografia del luogo e la geometria dell’intervento assumono il ruolo di parametri fondamentali di riferimento (Dardi 1987, 31).

Tale affermazione, che muove da una concezione dello spazio come entità topologica e parametrizzabile, ha radici profonde nella storia dell’arte italiana e appartiene, si può dire, al nostro codice genetico, costituendo una radice ben salda della nostra specificità di pensiero.

Per meglio chiarire tale cornice interpretativa, basti qui ricordare il celebre paragone tra le due rappresentazioni di San Girolamo nel suo studio – la prima, un olio su tavola di Antonello da Messina (1460), la seconda, un’incisione di Albrecht Dürer (1521) – portate a esempio da Erwin Panofsky ne La prospettiva come “forma simbolica” [Fig. 1]. Secondo Panofsky, la visione diagonale di Dürer e la visione centrale di Antonello da Messina esemplificherebbero la differenza tra la prospettiva nordica e la prospettiva dell’Europa meridionale. Laddove la prima si svilupperebbe in senso prevalentemente soggettivo (espressionista), la seconda si svilupperebbe in senso prevalentemente oggettivo (scientifico).

Così scrive Panofsky:

Persino un maestro profondamente influenzato dalla pittura fiamminga come Antonello da Messina costruisce lo studio di S. Gerolamo con una notevole distanza (tanto che questo studio, come quasi tutti gli interni italiani, è in fondo piuttosto una costruzione vista dall’esterno con la parete anteriore scoperta); […] Dürer invece ci mostra un vero “interno”, in cui noi ci sentiamo inclusi perché il pavimento sembra continuare fin sotto i nostri piedi e la distanza, espressa in misure reali, non dovrebbe superare un metro e mezzo. La posizione totalmente eccentrica del punto di vista rafforza l’impressione di una rappresentazione non determinata dall’osservanza delle leggi obiettive dell’architettura, bensì dal punto di vista soggettivo in cui viene a trovarsi l’osservatore nell’atto di entrare […]. In Italia l’avvento della costruzione prospettica ha agito in senso addirittura contrario alla visione diagonale, che ancora nel Trecento era molto frequente; […] non per caso sono stati appunto gli olandesi che hanno cercato di promuovere fino alle sue ultime conseguenze il problema dello “spazio vicino”, mentre agli italiani era riservato di creare, nei loro affreschi, lo “spazio in altezza (Panofsky [1927] 1994, 73-74).

Ora, questa attitudine a guardare lo spazio dall’esterno, come “costruzione con la parete anteriore scoperta”, e a cogliere i nessi oggettivi della visione astraendosi dalla scena rappresentata, trova riscontro, nell’architettura italiana del Secondo Novecento, nella pregnanza figurativa attribuita al disegno di impianto, alla forma planimetrica. In definitiva: allo spazio ‘visto in altezza’ di cui scrive Panofsky. Uno spazio che costringe l’osservatore a collocarsi alla distanza del punto all’infinito e che trasforma l’oggetto osservato – a mo’ di studio di San Girolamo ribaltato sul piano orizzontale – non già in una stanza prospettica ‘con la parete scoperta’, ma in una scatola col ‘coperchio sollevato’.

Ne La misura italiana dell’architettura Purini ben coglie tale ‘primato del disegno’ quando afferma che il progetto architettonico italiano “presenta una volontà intrinsecamente costruttiva nel senso della quadratura matematica conferita alla struttura linguistica dell’opera” (Purini 2008, 51). E in effetti, già nel porre la parola ‘misura’ nel titolo del libro Purini anticipa (e rende centrale) questo particolare carattere della cultura italiana; carattere operante a partire dall’invenzione della prospettiva brunelleschiana, cui dobbiamo ancora oggi, in senso ampio, la riconoscibilità del cosiddetto italian style nella moda e nel design, come in architettura: un certo senso metrico della partitura, infatti, caratterizza non solo la ricerca dei nostri accademici, ma anche l’opera di architetti riconosciuti internazionalmente, quali Piano. A riprova di ciò, di quest’ultimo c’è chi ha notato come le architetture più convincenti siano proprio quelle in cui mette in opera tale particolare “senso della misura” (Mosco 2017, 80).

Se dunque è la ‘misura’ l’orizzonte del progetto italiano, allora va segnalato come non esista una differenza di approccio, per gli architetti italiani, tra i diversi domini del progetto. Anche la città, come l’edificio, risentirà dunque di questa particolare attitudine al ‘disegnare il progetto’ al punto che, nella nostra architettura – afferma ancora una volta Purini – gli edifici andrebbero intesi “come espressione compiuta della città e questa, a sua volta, quale vera e propria architettura che, anche nella condizione della più estesa diffusione, sa evocare il sogno della finitezza” (Purini 2008, 25).

Il ‘primato del disegno’ dunque, qui inteso come tensione alla finitezza geometrica e regolatrice, agirebbe su più scale: sul progetto della ‘parte’ di città – non a caso definita come formalmente ‘compiuta’ – come sul progetto del ‘pezzo’ architettonico che la abita. Ciò è facilmente ravvisabile alla scala del quartiere, dove è evidente, lungo tutto il corso dell’architettura italiana del secondo Novecento, la ricerca della ‘finitezza’ del disegno zenitale, inteso quale vera e propria ‘araldica planimetrica’ riassuntiva dell’identità del pezzo di città di nuova formazione. Il piano di Roma Est, presentato nel 1973 alla Triennale di Milano da Aymonino, Dardi e Panella, con le sue ‘pedine’ (architetture celebri prelevate dai loro contesti originari e ricombinate a comporre un nuovo disegno planimetrico), è esemplificativo di un modo di pensare la città in cui il singolo pezzo conta in quanto parte di un tutto che svela le sue regole combinatorie alla vista dall’alto.

Portando quindi alle logiche conseguenze questo approccio, così fortemente centrato sul disegno di impianto – quello che abbiamo appena definito con la locuzione ‘araldica planimetrica’ – il quartiere non si qualifica attraverso il carattere architettonico dei suoi edifici (che infatti possono essere ‘prelevati’ da modelli già belli e pronti) quanto piuttosto attraverso l’espressività della sua forma complessiva: una riduzione in scala, potremmo dire, del concetto di forma urbis.

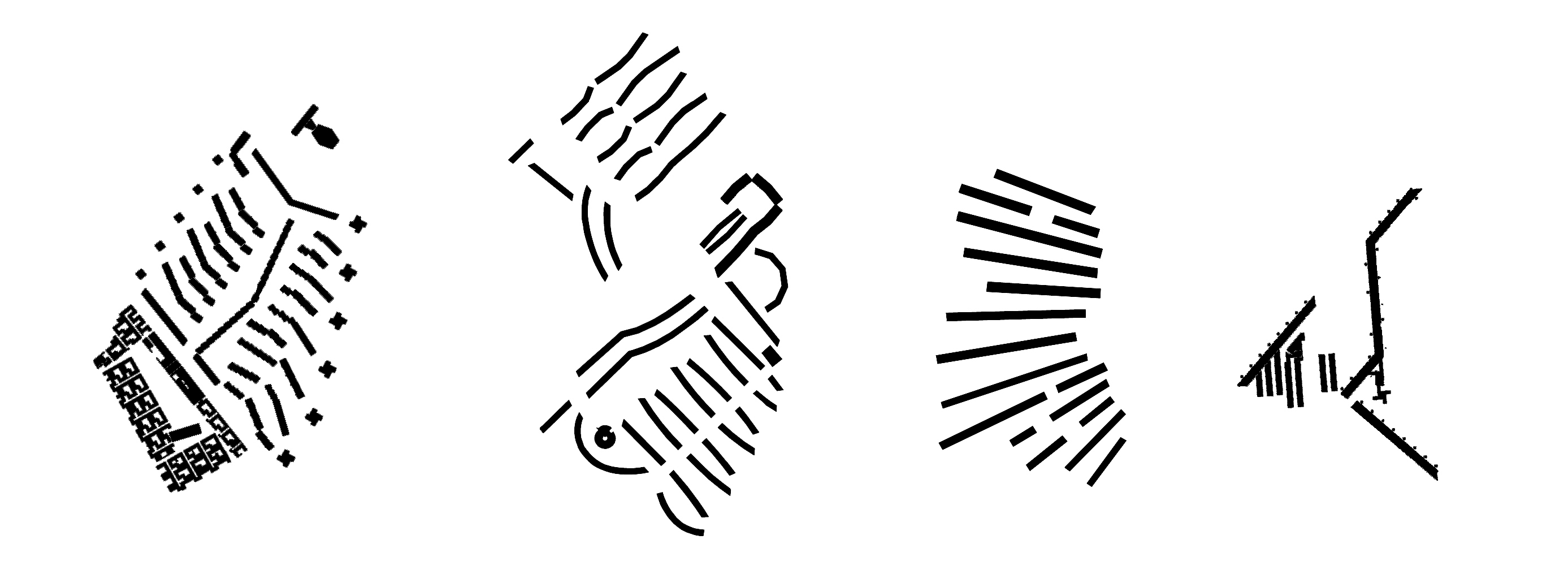

2 | Quartieri romani, araldiche planimetriche a confronto. Da sinistra a destra: quartieri Tuscolano (Libera, 1950-1954), Decima (Moretti, 1961), Casilino (Quaroni, 1965-1974) e Vigne Nuove (Passarelli et al., 1971-1979).

Ciò si percepisce in modo chiaro se si guarda a una mappa della periferia di Roma estrapolando solo i quartieri post-guerra (Rossi [1984] 2012). Ina casa, Iacp e Incis, formano una costellazione di araldiche diverse, ciascuna con il proprio stemma, molto spesso riconducibile alla ‘casata’ dell’autore-architetto che coordinava il gruppo di progettazione. Risaltano così, a corona della città capitale, decine e decine di crescent, di serpentoni, di torri stellari, di stecche deformate, di stecche ‘a V’ etc., insomma un ‘campionario’ di figure planimetriche ricchissimo e davvero impressionante, se visto complessivamente, nella sua interezza [Fig. 2]. Laddove, sia chiaro, la parola campionario non viene qui usata come diminutio; al contrario, intende mettere in evidenza la peculiarità di tale ricerca italiana, allo scopo di estrapolarne il suo carattere identitario.

Si consideri infatti la distanza tra questo genere di disegno urbano e quello basato su una griglia regolatrice, di cui la Manhattan descritta da Rem Koolhaas riassume il modello più noto, e che in Europa è bene esemplificato dal modello Barcellona. Il Plan Cerdà, come si sa, ha funzionato da principio generatore talmente forte da consentire deroghe solo nei piani di facciata, con la sola eccezione dei pezzi d’angolo che (ma solo in esempi recenti) cominciano a ‘scardinare’ la regola e a rompere talvolta l’isolato. Se dunque la Roma dei quartieri pubblici descrive il ‘primato dell’araldica’, la Barcellona di Cerdà incarna invece ‘il primato della griglia’. La griglia, tuttavia, sta alla geometria allo stesso modo in cui la conformazione sta alla forma. È cioè un principio normativo che si ferma prima della figurazione e che regola i pieni, ma non si interessa dei vuoti. Il vuoto, infatti, in questi sistemi urbani ‘iperstatici’, regolati da impianti rigidissimi, è dato ‘per sottrazione’, derivando dal mancato riempimento di uno o più tasselli della maglia, con il risultato che i grandi settori verdi di questi modelli di città sono spesso dei sovramultipli del modulo-base (Central Park ne è un esempio). Mentre, al contrario, il vuoto, a partire dalle vibrate composizioni dei quartieri anni ’50 fino ai noti esempi romani del Villaggio Olimpico (1960) e di Decima (1961), fino anche ad alcune sperimentazioni ex lege 167, è la vera materia prima del progetto urbano italiano: nei due quartieri progettati da Libera e Moretti, ad esempio, la matrice razionale della costruzione della città viene sottoposta a deroghe, a deformazioni, a piegamenti, tanto che alla fine i vuoti tra gli edifici risultano differenziati e producono viste e qualità spaziali diverse nei vari punti dell’abitato. Piazza Grecia al Villaggio Olimpico, o piazza Vannetti Donnini a Decima, nonostante la sottoutilizzazione dei basamenti destinati a negozi, sono a tutti gli effetti spazi barocchi che affidano il loro carattere alla qualità plastica di una volumetria unificante.

In tali contesti, l’unitarietà del disegno di impianto diviene il segno distintivo dell’autorialità del quartiere, facendo sì che il pezzo architettonico possa leggersi sempre a una scala maggiore, dove prevalgono l’orizzontalità delle logge e/o la ripetitività del segno-finestra sui segni di interpunzione o di seconda articolazione. È una scala, questa, che regge perfino l’oltraggio delle superfetazioni, dei parziali distacchi, dei segni del tempo o delle micro-trasformazioni (verande, tamponamenti, pergole ecc.), permettendo all’occhio di scivolarvi sopra e di apprezzare un’unità di ordine maggiore che, in virtù di “una connaturata tensione verso il controllo della figura planimetrica prima ancora che del linguaggio delle facciate, si configura innanzitutto come progetto degli spazi, disegno di assi, di viali, di piazze urbane” (Raitano 2017, 200-209).

Si tratta, dunque, di un’attitudine al disegno di impianto che poco ha a che vedere con lo ‘stile’ scelto per le architetture. Al punto che c’è chi si è spinto a sostenere che, nel progetto delle ‘parti’ di città, la tensione alla compiutezza dovesse agire maggiormente alla scala urbana che a quella del singolo edificio, superando l’illusione di risolvere la città-territorio attraverso un unico stile, o linguaggio espressivo (Aymonino 1962)[1].

In breve, dunque, in questa capacità di disegnare lo spazio urbano sta un punto centrale della nostra identità, da riconsiderare per riprendere voce e ruolo; senza con ciò voler tacere dell’insidioso rovescio della medaglia e cioè che il concentrarsi sulla cosiddetta ‘araldica planimetrica’ del quartiere ha condotto sì a una ricerca urbana di grande livello, ma non sempre a una altrettanto qualificata ricerca alla scala architettonica e del dettaglio, a differenza di quanto accaduto nei sistemi urbani basati sulla ripetizione dell’isolato, in cui la forma del lotto è pre-determinata.

In sintesi (e dovendo qui necessariamente semplificare un discorso che necessiterebbe di maggiore articolazione) confortati dal controllo sulla qualità degli spazi, i nostri migliori architetti hanno ceduto terreno alle istanze di risparmio sui costi di costruzione delle imprese, assecondandole nella direzione di un mancato sviluppo dell’innovazione in campo edilizio. Tendenza quest’ultima, va detto, appoggiata negli anni dei piani Ina Casa dalla sinistra politica di ogni colore (dal PCI fino all’ala sinistra DC), che vedeva il settore edilizio come un settore-cuscinetto in grado di assorbire grandi quantità di manodopera non qualificata; un settore, pertanto, in cui l’innovazione era vista con sospetto, pena la riduzione del numero di occupati. A ciò si aggiungano anche la sordità di una cultura di élite volta a riproporre nel cuore delle città moderne modelli vagheggiati di vita rurale (Tentori 1961), oltre alla sincera scelta poetica di molti architetti a favore del carattere ‘artigianale’ dell’edificio (Muratore 1969), e sarà ricostruito il quadro di connivenze involontarie che hanno messo in scacco le ricerche italiane sul piano dell’ottimizzazione del processo edilizio.

Tornando in ultimo al tema del disegno, riscontriamo come anche alla scala dell’edificio operi questa speciale attitudine al controllo della vista dall’alto, che già si è riscontrata alla scala del quartiere. Tale attitudine comporta una concentrazione dell’interesse verso il disegno planovolumetrico della pianta delle coperture, al punto che è proprio in questo particolare aspetto che si colloca, a parere di chi scrive, uno dei principali aspetti identitari del nostro fare architettura: l’espressività riservata, nei disegni di progetto, alla pianta della copertura non trova infatti un corrispettivo analogo fuori del nostro paese, al punto da far pensare che il sogno di ogni architetto italiano sia di rendere il piano del tetto il prospetto principale del proprio edificio; l’unico prospetto, in definitiva, in grado di restituire allo sguardo la ‘forma complessiva’ del progetto; tutto ciò rivela anche una precisa tensione verso un’architettura di abrasione, che si offre naturalmente a una visione dall’alto schiacciandosi al suolo dove è inciso, ancora una volta, quello che qui abbiamo definito il suo simbolo ‘araldico’, il suo stemma.

Tale accentuazione retorica del sistema planimetrico trova riscontro infine, nella ricerca di molti architetti italiani, anche nelle tecniche di rappresentazione adottate. Oltre alla prospettiva dall’alto si segnalano infatti, come espedienti per mettere in risalto l’impronta dell’edificio sugli altri elementi plastici di cui si compone, la tecnica del bassorilievo nei modelli e l’uso delle ombre in funzione espressiva. Il plastico del Campus Universitario a Mogadiscio di Ludovico Quaroni (1973) è l’immagine riassuntiva delle ambizioni di un’architettura di abrasione, mentre la restituzione dei volumi dell’Istituto Tecnico a Fermo di Purini (1972) è affidata alla sola proiezione delle ombre sul suolo, e nessun altra linea di contorno è ritenuta necessaria alla definizione dell’immagine globale.

In conclusione: un certo manierismo geometrico nel disegno delle piante; il ricorso alla tecnica del disassamento planimetrico per introdurre un’alterità negli impianti (come deriva dalla lettura degli organismi paratattici romani); la partitura attenta degli alzati; la calibrata regolazione ponderale dei rapporti gerarchici; la concezione cosmica dell’edificio come figura dell’ordine delle cose, sono tutti tratti identificativi dell’architettura italiana nel corso del tempo. Tratti ancora potenzialmente operativi, se riusciremo ad espungerne le derive formaliste, ricollocando cioè la geometria appena un gradino più in basso: non più mito, ma strumento espressivo specifico della nostra lingua nella storia dell’architettura.

Visto in quest’ottica, il tema del disegno perde finalmente il carattere nichilista che aveva ereditato a seguito della stagione dell’architettura disegnata, o del pastiche postmoderno, per divenire uno dei nodi più delicati dell’identità italiana, che permette di inquadrare sotto un’altra luce anche la stagione della ‘grande dimensione’: una dilatazione scalare che rimanda l’eco, ancora una volta, di questo impulso all’astrazione dalla scena in cui si opera, secondo un copione che vuole l’architetto lontano spettatore di sé stesso. Posto, come si diceva, alla distanza del punto all’infinito.

* Il testo è una rielaborazione ampliata del capitolo Il primato del Disegno, tratto da M. Raitano, Dentro e fuori la crisi. Percorsi di architettura italiana del Secondo Novecento, Melfi 2012.

Note

[1] Il seminario era articolato in quattro sessioni: 1. Accentramento e decentramento; 2. Trasformazione della città esistente in città-regione; 3. Caratteri sociali ed economici della città-regione; 4. dimensione e forma della nuova città. L’intervento di Aymonino è contenuto in quest’ultima sezione.

Riferimenti bibliografici

- Aymonino 1962

C. Aymonino, La città-territorio, in ILSES, Atti del seminario di Stresa sul tema: la nuova dimensione della città. la città-regione, 19-21 gennaio 1962, a cura dell’ILSES, Milano 1962. - Dardi 1987

C. Dardi, La condizione manieristica, in Id., Semplice lineare complesso – l’acquedotto di Spoleto, Roma 1987. - Mosco 2017

V. Mosco, Architettura italiana. Dal postmoderno ad oggi, Milano 2017. - Muratore 1969

G. Muratore, L’esperienza del Manuale, “Controspazio” 1, 1969, 82-92. - Panofsky [1927] 1961

E. Panofsky, La prospettiva come “forma simbolica” e altri scritti, Milano 1961. - Purini 2008

F. Purini, La misura italiana, Roma/Bari 2008. - Raitano 2017

M. Raitano, Decima “quartiere d’autore”. Una lettura orientata al progetto, in F. De Matteis, L. Reale (a cura di), Quattro quartieri. Spazio urbano e spazio umano nella trasformazione dell’abitare pubblico a Roma, Macerata 2017. - Rossi [1984] 2000

P.O. Rossi, Roma. Guida all’architettura moderna 1909-2000, Roma/Bari [1984] 2000. - Tentori 1961

F. Tentori, Quindici anni di architettura italiana, “Casabella” 251 (maggio 1961), 35-58.

Among the possible declinations of the practice of drawing, two prevalent attitudes emerge in architecture, both generating different approaches to the project and divergent fields of research. We could in fact distinguish a fantastic aproach to the practice of drawing from a geometric approach, which corresponds to an evident mathematization of the architectural object and to the impulse towards the measurability and controllability of Cartesian space. This distinction is based on the assumption that exists a substantial difference between conceiving the drawing as a form of representation (more or less autonomous), and conceiving the project itself as a drawing, or as a search for order, or collocatio, investigated through the tool of geometry. In this paper this second modality will be discussed; a modality which doesn’t distinguish the domain of drawing from the domain of one’s own idea of architecture: the triangular-based parallelepipeds of Polesello, the rarefied primary geometries of Costantino Dardi, the obsessive modular repetitions of Franco Purini, remain in fact among the most suggestive prefigurations that the Italian architectural language has ever known, to the point that today we cannot casually denounce the aporias of this approach, without simultaneously asking ourselves what, from this season of ‘divine geometries’, we can inherit for the future.

keywords | Drawing; Geometry; Abstraction.

Per citare questo articolo / To cite this article: Manuela Raitano, Il primato del disegno nell’architettura italiana del secondo Novecento, “La Rivista di Engramma” n. 207, dicembre 2023, pp. 85-92. | PDF