Pots&Plays. Teatro attico e iconografia vascolare: appunti per un metodo di lettura e di interpretazione

a cura del Seminario Pots&Plays – Anna Banfi (Milano), Anna Beltrametti (Università di Pavia), Giulia Bordignon (Università Iuav di Venezia), Monica Centanni (Università Iuav di Venezia), Claudia Crocetta (Catania), Claudio Franzoni (Sabbione – RE), Alessandro Grilli (Università di Pisa), Alessandra Pedersoli (Università Iuav di Venezia), Emanuele Pulvirenti (Catania), Ludovico Rebaudo (Università di Udine)

I. Presentazione del tema (a cura del seminario Pots&Plays)

II. Teatro e pittura vascolare. Breve storia di un problema. Il quadro degli studi (a cura di Ludovico Rebaudo)

III. Ricognizione bibliografica (a cura di Claudia Crocetta, Emanuele Pulvirenti)

I. Presentazione del tema (a cura del seminario Pots&Plays)

I.0 Il seminario Pots&Plays

Gli appunti di ricerca che qui pubblichiamo sono il frutto dell’incontro di un gruppo di studiosi di diversa formazione – archeologia, filologia, iconologia, storia dell’arte antica – i quali, prendendo spunto dal dibattito innescato nella comunità scientifica internazionale dalla pubblicazione nel 2007 dell’importante saggio Pots & Plays di Oliver Taplin (vedi, in Engramma, la presentazione del volume e il testo di una conferenza di presentazione dell'autore), dalla primavera del 2011 hanno dato vita a un seminario itinerante con una serie di colloqui sul tema della relazione tra testi teatrali e pittura vascolare che hanno impegnato fisicamente i ricercatori in diverse città italiane (Venezia, aprile 2011; Pavia, dicembre 2011; Pisa, marzo 2012; Siracusa, maggio 2012, Milano, giugno 2012). Il titolo del seminario e del progetto di ricerca è un omaggio al lavoro di Oliver Taplin e al dialogo che il Centro studi classicA e la rivista Engramma intrattengono da molti anni con lo studioso del Magdalen College di Oxford.

Il primo esito dei seminari e dei continui e intensi scambi di materiali e di idee che sono fra noi intercorsi in questi quindici mesi di lavoro, è la stesura di questi appunti per un saggio metodologico, che sono stati ripetutatemente discussi, ripensati, rimontati, riscritti: il testo che qui presentiamo è dunque da considerare come il primo nucleo di un saggio a più mani, attualmente in fieri, che sarà pubblicato entro la fine del 2012 in Engramma in doppia versione, italiana e inglese, e che gli autori si ripropongono di presentare alla comunità scientifica come sintesi metodologica originale da confrontare e discutere nei centri di studio che in Italia e all’estero sono impegnati nella ricerca sulle relazioni tra teatro attico e iconografia vascolare.

I.1 Un annoso, e dannoso, divorzio disciplinare

Lo studio della rappresentazione di scene teatrali nella pittura vascolare in relazione ai testi teatrali conservati, in forma integrale o frammentaria, è un campo di ricerca che a partire dal XIX secolo ha conosciuto fasi di alterna fortuna (vedi, infra, il paragrafo dedicato alla storia degli studi). Sul piano metodologico, in particolare, non sono stati ancora stabiliti validi criteri che diano le coordinate necessarie per avviare lo studio di una materia così complessa e, insieme, così delicata.

Nel XX secolo gli studi archeologici e filologici si sono dotati di tecniche di indagine via via più affinate e la progressiva specializzazione ha di fatto comportato, nei diversi campi degli studi di antichistica, una divaricazione fra discipline sempre più distinte una dall’altra (una divaricazione fossilizzata poi burocraticamente – come stigmatizza Salvatore Settis – nel monstrum tutto italiano dei settori scientifico-disciplinari, solo attualmente in via di dissolvimento nelle ‘aree di ricerca’). Ciascuna disciplina si è data metodi e percorsi di ricerca sempre più puntuali e approfonditi, ma, per effetto della progressiva specializzazione, i diversi filoni di studio si sono via via allontanati e, in nome dell’esclusività di singolari e sempre più minuti specialismi, hanno seguito una propria storia di studi e di scuole, comunicando sempre meno fra loro. I danni di questa separatezza sono stati forse più sensibili negli studi filologici e letterari, e meno nelle discipline archeologiche e storiche: se da una parte archeologia e storia, non foss’altro che per l’esigenza fondamentale in quelle discipline della consultazione diretta e continua delle fonti letterarie, si sono tenute più aperte al complesso degli studia humanitatis, gli studi di impronta filologico-letteraria, invece, hanno proceduto piuttosto autonomamente e, almeno fino agli ultimi decenni del Novecento, l’interazione con gli studi archeologici e iconologici è stata più un’eccezione che la regola.

Un importante, per quanto non specifico, contributo è venuto dalla pubblicazione tra il 1981 e il 1997 del Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, il prezioso regesto ragionato di soggetti mitologici su manufatti artistici nel quale, in testa a ogni voce, è premesso un capitolo che delinea in modo articolato i rapporti tra l’evoluzione iconografica della figura mitologica trattata e la storia del soggetto nelle fonti letterarie. In questi anni studiosi e ricercatori di tutto il mondo stanno lavorando all’aggiornamento e alla pubblicazione on-line di questo eccellente strumento di ricerca, e quando sarà attiva l’edizione elettronica del LIMC, con la possibilità di un aggiornamento sistematico e in progress rispetto allo stato degli studi e ai nuovi reperti scoperti e inventariati, senza dubbio la strumentazione a disposizione degli studiosi di tutte le discipline sarà estremamente più utile e raffinata. Sul fronte più propriamente archeologico, per una cronologia degli artisti è a disposizione la recente messa a punto di Donoyelle e Iozzo 2009, in cui si registrano significative differenze, nelle coordinate metodologiche e nella lettura dei singoli manufatti, rispetto alle convenzioni sinora correnti in letteratura critica.

I.2 Appunti preliminari

Il primo passo necessario in questo percorso di ricerca che si preannuncia complesso, ma allo stesso tempo promettente, è quello di discutere i criteri proposti in letteratura critica, suggerendo spunti per un metodo quanto più possibile rigoroso, ma anche ermeneuticamente efficace. Dalla condivisione di criteri, metodi e risultati, filologi e archeologi potrebbero trarre grande vantaggio, non solo nella prospettiva di un nuovo filone di studi in cui far concorrere positivamente le rispettive competenze, ma anche nel lavoro specifico della propria area disciplinare. Per la ricostruzione dei testi teatrali tràditi in modo completo o frammentario i filologi avrebbero modo di avvalersi di dati sussidiari importanti, con la possibilità anche di gettare luce su zone del testo finora rimaste in ombra, quando non di ricostruire grazie alle testimonianze figurate ‘episodi’ di tragedie altrimenti quasi del tutto perdute. Gli archeologi per parte loro potrebbero invece acquisire, dal riconoscimento dell’influsso di rappresentazioni teatrali nei soggetti della pittura vascolare, elementi utili per sostenere la datazione, non sempre certa e indiscussa, dei manufatti, e in particolare – pur con la dovuta cautela contro il rischio sempre incombente del circolo vizioso – il terminus post quem della realizzazione di alcuni esemplari.

Le fonti e le testimonianze sulla performance dei drammi antichi, e in generale sulla pratica teatrale, sono, come noto, scarse, sporadiche e non sempre affidabili. Si tratta di informazioni ricavabili dagli stessi testi dei drammi e dalle didascalie di scena, interne al testo (vedi, in questo numero di Engramma, il saggio di Giovanni Cerri) o conservate negli scolii – sempre da vagliare, però, e soprattutto da ripulire dagli autoschediasmi; dalla trattatistica (Aristotele, Polluce, Platonio, per fare solo i nomi più importanti); dall’architettura dei teatri conservati, e dai dati ricavabili dai soggetti di altri manufatti, come ad esempio i sarcofagi di epoca romana a soggetto mitico-teatrale: a questo proposito si veda il recente studio, importante anche dal punto di vista metodologico, Mit Mythen Leben di Paul Zanker (edizione italiana, P. Zanker, B. C. Ewald, Vivere con i miti. L'iconografia dei sarcofagi romani, Bollati Boringhieri, Torino 2008: v. presentazione in Engramma) che propone un’ipotesi convincente delle ragioni della scelta di ‘miti tragici’ nell’iconografia funeraria.

Data la rarità e la non univocità delle fonti sulla pratica scenica antica, le pitture vascolari a soggetto teatrale, se riconosciute per tali, soprattutto se vicine per datazione alle messe in scena dei drammi raffigurati, parrebbero promettere già di per sé, in prima battuta, una fonte preziosa per la ricostruzione degli elementi materiali (ambientazione scenica, costumi) e per la ricostruzione delle pratiche performative delle rappresentazioni drammatiche (movimenti, gestualità). Una relazione fra i testi teatrali e la pittura vascolare è possibile e plausibile (come dimostra, in questo stesso numero di Engramma, il contributo di Ludovico Rebaudo sulla Niobe di Eschilo), ma i meccanismi di interazione sono incerti, sempre da analizzare filologicamente – “con dita e con occhi delicati” (così Friedrich Nietzsche nella bella definizione di filologia che premette al suo Aurora). E soprattutto la prima, preliminare, questione deve riguardare l’analisi storica del manufatto. La prima domanda non può essere se l’immagine dipenda o meno da questo o da quel testo teatrale, né se sia possibile ricondurre un singolo elemento iconografico alla lettera della performance drammatica; né tanto meno se, al limite, l’immagine stessa possa farsi documento dei testi perduti.

Il vantaggio, certo di ampia portata ermeneutica, che si può ricavare dall’analisi incrociata delle testimonianze testuali dei drammi antichi e dei repertori figurati accostabili a testi teatrali sarà da vagliare caso per caso – tenendo sempre presenti alcune considerazioni generali che possono essere così sintetizzate:

1) La quasi totalità dei vasi magnogreci e sicelioti, ma anche attici di provenienza sud-italica, è stata rinvenuta in tombe o comunque in contesti funerari; fra essi, una grande parte è stata prodotta per il corredo funebre e non ha un passato ‘d’uso’; la percentuale sale di fatto al cento per cento se restringiamo il campo ai grandi vasi figurati (anfore, crateri, hydriai, loutrophoroi).

2) Le composizioni a soggetto mitico costituiscono, rispetto ai motivi puramente decorativi e alle scene di tipo non-narrativo (astanti al sepolcro, Lebensszenen etc.), un gruppo minoritario in termini percentuali, pur se non trascurabile in termini assoluti. Fornire cifre è difficile: nella letteratura critica non è dato trovare alcuna quantificazione di tale rapporto. Il calcolo esatto, cioè aggiornato e non basato semplicemente sui repertori di Trendall e Cambitoglou 1983, non è facile, ma il dato sarebbe di grande utilità.

3) Una parte delle scene del mito presenta punti di contatto di qualche tipo con il teatro e la produzione drammatica. Poiché è proprio questo un punto critico della nostra indagine, non sarà inutile sottolineare in quanti modi – e quanto sfumati e inafferrabili – questi contatti si realizzino. Importante è ricordare che anche in questo caso il dato percentuale, cioè il rapporto fra scene propriamente e univocamente teatrali e scene mitiche ‘generiche’, non è mai stato calcolato. Esistono invece dei numeri assoluti, della cui affidabilità non si può essere certi, ma che servono ad avere un’idea dell’ordine di grandezza del fenomeno. Distinguendo per aree di produzione, gli oggetti che ci interessano sono (sulla base del regesto di Todisco 2003): 76 attici, 56 lucani, 243 apuli, 20 sicelioti, 26 pestani, 56 campani. Numeri che sembrano grandi ma che sono in realtà molto piccoli, se pensiamo che i vasi sud-italici oggi noti sono più di centomila.

In una prospettiva strettamente archeologica questi dati, nel loro insieme, ci dicono che il rapporto tra le scene vascolari e il teatro è un aspetto, una faccia, di un fenomeno più vasto: l’uso del mito nella ceramica sud-italica e il suo significato in rapporto ai rituali funerari contemporanei, sia greci che indigeni. Le scene di cui discutiamo vanno analizzate prima di tutto in quanto pitture su vasi, con tutto ciò che questo aspetto comporta dal punto di vista tecnico-fabrile; poi sono da interpretare come rappresentazioni del mito destinate alle tombe; infine, e solo infine, sono da considerare echi del teatro contemporaneo (rispetto alla messa in scena esperita direttamente o ad altre forme di circolazione dei testi). In altri termini: la ricerca non può ignorare il dato storico-archeologico per discutere esclusivamente l’iconografia in relazione al suo specifico interesse e al suo obiettivo esegetico. Per evitare scorciatoie la prima cura dell’interprete deve essere, appunto, ‘storica’: ricostruire il contesto produttivo, la cultura figurativa del pittore, la destinazione originaria del vaso. Il fatto che una scena possa avere un contenuto ‘teatrale’ non autorizza a trattarla come se fosse un’immagine pura, distinta dal supporto materiale (il vaso e la sua forma), dalla tradizione cui appartiene e dalla personalità dell’autore (l’abilità tecnica, il grado di originalità, il talento artistico. È rarissimo che un vaso sia una oeuvre unique, come un quadro accademico dell’Ottocento. Solitamente è invece un oggetto di medio costo fabbricato seguendo un procedimento che comporta momenti creativi e aspetti meccanici, e che ricorre comunque a un repertorio di schemi fissi. Le variabili storiche non possono essere cancellate, assolutizzando l’oggetto e sottraendolo al fastidio dei condizionamenti materiali. La decontestualizzazione delle immagini comporta gravi rischi, il più grande dei quali quello di attribuire a certi particolari, alle varianti, alle innovazioni e omissioni un valore semantico anche quando, come accade la più arte delle volte, sono dovute a banali ed empiriche ragioni tecniche o alla forza della tradizione.

Ad esempio: non può essere sottovalutato il condizionamento che la forma del vaso esercita sulle scelte del pittore. Adattare una complessa scena narrativa al corpo allungato di un’anfora a collo distinto o di una loutrophoros non è affare di poco conto, perché il pittore è costretto a forzare il racconto entro schemi verticali più o meno spinti. Un cratere di grandi dimensioni, con il suo campo pittorico oblungo o quasi quadrato, consente ben altra disposizione delle figure e un numero molto più grande di personaggi. Come si può essere sicuri che l’operazione di adattamento non interferisca con il trattamento della storia, con la selezione degli episodi, con il modo stesso di raccontarla?

Non vanno poi sottovalutati né il luogo e il contesto di produzione, né le qualità dell’artista, né la datazione del vaso, che in parte della bibliografia vengono citati come meri dati di corredo anagrafico del manufatto. La catalogazione delle scene è effettuata su base contenutistica, ovvero per mito (in ordine alfabetico) o per presunta fonte drammatica (soggetti eschilei, sofoclei ecc.). La produzione sud-italica è tacitamente trattata come un fenomeno omogeneo, un blocco monolitico senza sviluppo interno, che occupa la scena per un secolo e più, senza rapporto con il progressivo mutare delle strutture sociali, con l'evoluzione storico artistica e con la prassi delle diverse botteghe. I primi vasi ‘teatrali’ lucani e metapontini prodotti intorno al 400 (Pittore di Pisticci, Pittore del Ciclope, Pittore di Amykos) e le enormi macchine figurate degli atelier dell’Apulo recente attivi fra il 330 e la fine del secolo (Pittore di Dario, Pittore dell’Oltretomba, Pittore di Baltimora) sono trattati – anche in Taplin 2007 – allo stesso modo, applicando le medesime categorie, cioè appunto come oggetti culturalmente omogenei. È invece da tener presente che i contesti in cui quegli artigiani operano sono diversi sotto tutti i profili: in un secolo è mutato il dato politico di molte città, il progresso tecnologico è stato enorme, le strutture economiche sono evolute, per non dire dell’evoluzione del gusto, del livello medio di istruzione e della circolazione dei testi. Questo almeno ci mostra la cronologia dei primi rinvenimenti papiracei. Più plausibile è ipotizzare committenti letterati nei vasi apuli della fine del IV secolo, prodotti in grandi città premoderne di molte migliaia o decine di migliaia di abitanti; più problematico farlo nei pur raffinati prodotti della Lucania della fine del V secolo, una realtà di piccole città e borghi rurali in contatto costante con popolazioni indigene solo parzialmente ellenizzate.

In sintesi – prima di indagare il rapporto fra l’immagine e la sua fonte presunta occorre sapere che cosa rappresentava questa scena per l’artigiano che la dipinge e, soprattutto, per il committente che sceglie di acquistarla: quel che interessa, quel che ‘tira sul mercato’ sarà la storia di Niobe, madre affranta e pietrificata dal dolore per la morte dei suoi figli, oppure la Niobe di Eschilo? E se l’allusione al testo è pur voluta o almeno consapevole, quanto l’artigiano si sente vincolato al modello e quanto ricorre liberamente al suo proprio repertorio figurativo? Certo l’artista, ad ogni latitudine storica e geografica, risponde a istanze sue proprie e ai desiderata del committente, e nel raffigurare un soggetto si sente certo libero di contaminare il contenuto secondo utilità.

Occorre, quindi, porsi le seguenti questioni preliminari. Quanto ai contenuti delle immagini:

a) essere certi che la scena vascolare X sia una consapevole rappresentazione (o allusione, o eco, o suggestione) del testo teatrale Y e non semplicemente una rappresentazione delle versioni correnti, verbali o figurative, della leggenda, di cui quel testo elabora un certo nucleo;

b) essere certi che gli elementi che sembrano avvicinare la scena X al testo Y non si spieghino anche o meglio sulla base della tradizione iconografica precedente del mito Y.

Quanto agli aspetti tecnici:

c) essere certi che l’elemento Z, che sembra un segnale di relazione con il testo drammatico, non si spieghi anche o meglio sulla base dell’usus pingendi dell'artista, oppure delle consuetudini e dei repertori della sua bottega.

Se la risposta a queste istanze non è ‘sì’ al di là di ogni dubbio, nessuna accelerazione ermeneutica è possibile e in particolare non è proponibile una relazione tra rappresentazione teatrale e iconografia vascolare senza avere prima escluso che altre spiegazioni siano possibili. Per questo al momento di procedere all’esegesi di una scena di cui si presume l’origine teatrale è necessario mettere preventivamente a confronto la scena stessa, e ogni sua singola componente, con tutta la tradizione iconografica del mito. Se la situazione nel suo complesso, o singoli elementi di essa, sono riscontrati in precedenza rispetto alla cronologia del testo teatrale supposto come riferimento, o in ambiti letterari o artistici paralleli, la probabilità che i dettagli che sembrano significativi siano stati tratti dalla fonte drammatica diminuisce. O, in altri termini, aumenta di molto la possibilità che il pittore li abbia introdotti anche senza aver presente un testo di riferimento, semplicemente perché ‘così si fa’. O così si può fare. Ed è ovvio che, anche se ricordano la presunta fonte molto da vicino, in questo caso non possiamo riconoscerli come segnali, o addittura prove, di una relazione.

Un discorso analogo vale per il problema dei particolari e del loro eventuale valore documentario. Si può ammettere la possibilità che un certo modo di dipingere un personaggio regale riecheggi un costume di scena di un dato personaggio solo se si è verificato preventivamente che quello non sia il modo consueto in cui i pittori (o quel particolare pittore) dipingono ‘il Re’ nei suoi vasi, anche quando i soggetti non hanno rapporti con il teatro. Allo stesso modo si può ipotizzare che un particolare elemento architettonico (una tomba, ad esempio) conservi tracce visive di una scenografia solo a patto di aver preventivamente verificato che quelle strutture non siano rappresentate – come in effetti quasi sempre è – secondo le consuetudini della bottega. Il primo passo di qualsiasi ricerca sul teatro passa, insomma, per la contestualizzazione dei singoli vasi rispetto al mito e rispetto alla prassi di coloro che li hanno fabbricati.

I.3 Un quadro ermeneutico con molti punti critici

Nei repertori iconografici e negli studi citati nel capitolo che segue sulla storia degli studi, le note, i commenti, le didascalie alle immagini, le interpretazioni dei soggetti vascolari evidenziano chiaramente la prima difficoltà che gli studiosi incontrano: stabilire se le situazioni e i personaggi raffigurati sui vasi sono riferibili specificamente al repertorio drammaturgico o, più genericamente, al repertorio iconografico del mito di cui la versione teatrale è una variante. Ma forse la questione è mal posta.

Taplin propone alcuni elementi come segnali di riconoscimento del rapporto tra teatro e ceramografia. In via preliminare sarà da precisare che il discorso di Taplin è molto sofisticato rispetto al tradizionale approccio logocentrico (vedi, infra, il capitolo sulla storia degli studi): lo studioso non postula infatti tanto una ‘derivazione’ delle immagini sui vasi dal teatro quanto piuttosto un rapporto di ‘conoscenza presupposta’: c’è connessione fra pot e play quando la fruizione dell’immagine sul vaso è facilitata dalla conoscenza di una possibile messa in scena corrispondente.

Ma proprio per questo i criteri e gli elementi proposti per riconoscere un collegamento tra teatro e ceramografia vanno ripercorsi criticamente. E sarà utile, pertanto, passare in rassegna gli elementi che Taplin propone come possibili ‘signals’, da considerare come spie inequivocabili di una connessione della ceramografia con la performance di testi in scene tragiche (Taplin 2007, pp. 37-43), vagliando la validità probatoria di ogni classe di indizi.

Riassumendo e sintetizzando si tratta, con grado diverso di significazione, dei seguenti indicatori:

A. presenza di elementi di attrezzeria (A.1) e, più significativamente, di scenografia teatrale in forma para-realistica (A.2, A.3) o stilizzata (A.4);

B. presenza di personificazioni di concetti astratti che interagiscono con la scena rappresentata;

C. presenza di personaggi secondari (Nutrice, Pedagogo);

D. nomi ascritti accanto alle figure rappresentate, identificabili nell’insieme come cast, ovvero come elenco di personae dramatis.

Nonostante la cautela generale dello studioso, provvedendo a processare questi indicatori alla luce di un vaglio critico severo, possiamo precisare, purtroppo soprattutto in senso restrittivo, la loro affidabilità ermeneutica (anche sul punto vedi, infra, la sezione conclusiva, dedicata proprio a Taplin, del capitolo sulla storia degli studi). In particolare:

A.1 La presenza di elementi riconducibili all’attrezzeria teatrale (tripodi, costumi, maschere, calzari) non sempre, anzi raramente, è un indizio probante della pertinenza della scena a un contesto stricto sensu drammaturgico. I reperti in cui compaiono oggetti di questo tipo sono spesso vasi che rappresentano, genericamente, scene cultuali di ambito dionisiaco che possono anche avere risvolti performativi importanti ma che non sono scene tratte da performance teatrali. Se sono presenti attori in azione, essi sono rappresentati come technitai Dionysou, sia all’interno di scene ‘professionali’, sia di scene dionisiache in senso lato.

Diverso è il grado di attendibilità di elementi di scenografia che richiamano esplicitamente la scena teatrale. In particolare:

A.2 Elementi architettonici univocamente teatrali: questi sono il solo indizio davvero cogente di una connessione diretta con la prassi scenica. Ma probabilmente il solo elemento che veramente appartiene a questa classe è il palcoscenico rialzato (sulle convenzioni della rappresentazione del palcoscenico teatrale, e su possibili fraintendimenti di altri supporti, rimandiamo a un prossimo approfondimento). Resta da notare però che, a quanto risulta a questo punto dell’indagine, il palcoscenico come elemento scenografico, inequivocamente riconoscibile come tale, è attestato esclusivamente in rappresentazioni di scene comiche.

A.3 Architetture scenografiche o comunque strutture architettoniche riconducibili alla decorazione scenografica. Questa classe di indizi è senz’altro la meno cogente: è vero che porte e facciate di palazzi sono implicate dai testi dei drammi che conosciamo; ma è altrettanto vero che il desiderio di contestualizzazione spaziale di un’azione non è una prerogativa della scenografia tragica, e si può presupporre, ad esempio, esistente già nella pittura mitologica anteriore all’invenzione della scenografia. In tal caso il codice della pittura vascolare può presupporre direttamente un ipotesto pittorico, da cui potrebbe aver avuto origine la convenzione vascolare parallelamente a quella della scenografia teatrale: si può insomma osservare che l’introduzione di elementi architettonici è possibile in pittura senza presupporre necessariamente una mediazione teatrale.

A.4 Stilizzazione artistica e stilizzazione scenica. Alcune stilizzazioni di elementi architettonici potrebbero essere leggibili come scenografie o praticabili scenici: questa classe di segnali scenografici è senz’altro meno cogente della presenza del palcoscenico (A.2), ma più cogente di presunte architetture scenografiche (A.3). Il maggiore tasso di stilizzazione di taluni elementi la rende più cogente dei semplici elementi architettonici; tuttavia essa resta meno cogente della prima classe di indizi per due ragioni: in primo luogo perché non è dimostrabile con certezza che un certo modo di rappresentare un oggetto sia una stilizzazione di secondo grado mutuata proprio dalla scenotecnica teatrale, piuttosto che da altre arti, o che non sia, direttamente, una stilizzazione di primo grado. Si possono fare diversi esempi.

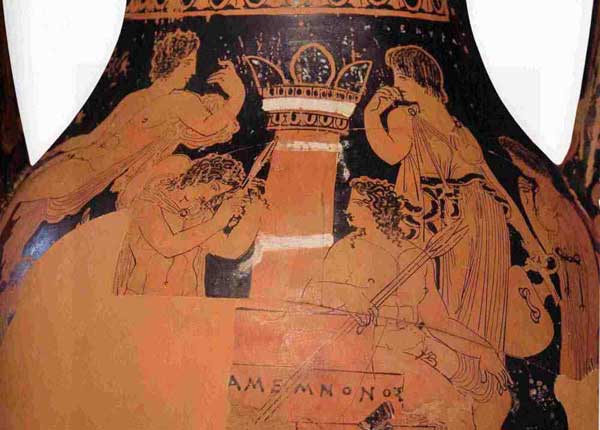

A.4.1 La tomba, quando viene rappresentata su un vaso, è di solito fortemente stilizzata; più spesso è identificata da una colonna (quasi sempre ionica) oppure da una stele con coronameno decorata con ghirlande floreali e collocata su una base modanata o su un crepidoma a gradoni. Un caso particolare è quello della tomba di Agamennone, elemento potenzialmente importante per connettere la composizione a una scena teatrale collegabile a Coefore o ad altre ‘Orestee’, specie se alle caratteristiche sopra elencate si aggiunge la presenza di un elmo in cima alla colonna e l’iscrizione ΑΓΑΜΗΜΝΩΝ o AΓAMΗMNONOS spesso apposta sulla base del monumento. Non si può escludere però una stilizzazione primaria, guidata dai codici interni ceramografici, né una stilizzazione di secondo grado, derivata da un’opera figurativa e non dalla scena (ad esempio dalla pittura monumentale civica o funeraria).

Oreste si taglia una ciocca di capelli sulla tomba del padre; sul crepidoma: [AΓ]AMEMNONOS (cfr. Aesch., Cho., vv. 4-7). Pelike attica frammentaria attribuita al Pittore di Jena, 380 a.C. circa. University of Exeter, s.n.

A.4.2 L’arco di roccia, elemento la cui stilizzazione appare abbastanza lontana dal referente primario, rende plausibile una stilizzazione intermedia, ma anche in questo caso non possiamo essere certi che a monte dell’arco di roccia sul vaso ci sia l’arco di roccia del teatro, e non un arco di roccia già stilizzato in una pittura o in una scultura arcaiche di grande notorietà (v. Roscino 2003). È plausibile insomma la derivazione figurativa di questo come di altri elementi architettonici (l’altare, ad esempio) da una sorta di enciclopedia visiva che poteva seguire le sue proprie convenzioni senza passare necessariamente per l’intermediazione teatrale.

A sinistra: Prometeo legato alla rupe, Cratere a volute apulo attribuito al Pittore Branca, 350-340 a.C. Berlino, Staatliche Museen, Antikensamlung, 1969.9

A destra: Andromeda legata alla rupe, Cratere a calice apulo vicino al Pittore di Sisifo, 400 a.C. circa Malibu, J. P. Getty Museum, 85.AE.102

B. Anche la presenza strutturale di personificazioni astratte (‘Homonoia’ in Taplin 2007, n. 63; ‘Apate’ in Taplin 2007, n. 29 et cet.) non è certo interpretabile univocamente come segnale di derivazione da una performance teatrale. Se infatti non è plausibile pensare a traduzioni lineari di divinità presenti tout court sulla scena tragica, sul piano semiotico la funzione da assolvere con più urgenza è la disambiguazione della dinamica, o della Stimmung, di una scena rappresentata. Nel cinema questo avverrebbe ad esempio con la colonna sonora, che permette di riconoscere se i due amanti affrontati stanno per baciarsi (melodia di violini) o per litigare (ritmo concitato di violoncelli). La presenza di ‘Homonoia’ nella scena sopra citata, pertanto, non deve necessariamente rimandare a una dea ex machina o, come viene ipotizzato, a un personaggio di Andromeda, non più di quanto le personificazioni di Peithò debbano rimandare a una figura concreta piuttosto che all’atmosfera complessivamente erotica (o politica) di una scena.

C. La presenza di personaggi del cast di seconda fila delle tragedie, come l’anziano Pedagogo o la Nutrice, costituirebbe un segnale identificativo di scena teatrale. Queste figure ‘secondarie’ solitamente sono rappresentate in modo convenzionale, secondo canoni iconografici precisi, che ne consentono un immediato riconoscimento (capelli bianchi, schiena curva e bastone). Il cratere lucano a calice del 400 a.C. circa, su cui è raffigurato il carro del Sole di Medea presenta a terra, vicino ai bambini, due figure, un uomo e una donna anziani, con le mani al capo in segno di dolore e disperazione, identificabili con il Pedagogo e la Nutrice.

Medea sul carro, la Nutrice in atto di disperarsi e il Pedagogo accanto ai corpi dei figli (cfr. Eur, Med., vv. 1376-ss.). Cratere a calice lucano vicino al Pittore di Policoro, 400 a.C. circa, Cleveland Museum of Art, 1991.1

La peculiarità della scena (frutto, come l’infanticidio, dell’invenzione drammaturgica euripidea) ma anche la presenza di Pedagogo e Nutrice, assenti nelle versioni precedenti della storia di Medea e importanti nella trama euripidea, potrebbero concorrere a collegare la raffigurazione vascolare al finale della notissima tragedia (ma sulla posizione dei corpi dei figli nella rappresentazione, divergente dalla versione euripidea, ritorneremo più avanti). Vero è che nelle trame di molti fra i testi drammatici conservati il poeta porta queste figure in primo piano dell’azione, al punto di farle quasi emergere dall’anonimato e interagire con i protagonisti. Ma sarà da notare che nutrici, concubine, coppieri pedagoghi non sono figure che caratterizzano esclusivamente il contesto teatrale. È quasi superfluo ricordare che esiste un ventaglio di presenze letterarie che acquisiscono lo statuto di personaggi veri e propri, anche se secondari – come la concubina Briseide in Iliade o la nutrice Euriclea in Odissea – e contraddicono l’idea di una, particolare, significatività teatrale delle figure ancillari portate dal poeta a un ruolo di primo piano in un punto della trama della sua opera. E figure ancillari possono emergere dall’oscurità in particolari contesti di scrittura poetica anche in quanto una divinità ne assume occultamente l’aspetto e le funzioni (Afrodite come vecchia serva in Iliade III; Demetra travestita da vecchia nutrice di Demofonte nella casa di Metanira in Inno omerico a Demetra). Si può ricordare, sempre nel paesaggio poetico omerico, che il ruolo delle figure ancillari può essere svolto da personaggi con un più alto tasso di soggettività e di statuto libero, ma in rapporto di subordinazione rispetto all’eroe: ad esempio Alcimo e Automedonte nei confronti di Achille dopo la morte di Patroclo; Automedonte che serve anche a tavola nel banchetto dopo il riscatto di Ettore (Iliade XXIV, 625); oppure, in contesti non omerici, la zia Ino il veste di nutrice del piccolo Dioniso (v. Apollodoro III, 28).

Da queste prime considerazioni generali si evince che non pare convincente considerare (seppure con prudenza e a tasso variabile di significazione) le figure secondarie come un segno probante di una connessione tra pittura vascolare e teatro: esattamente come gli elementi architettonici che ambientano la scena, schiave e schiavi vecchi e giovani popolano fittamente la quotidianità, e quindi l’immaginario non solo domestico, dell’uomo greco, e hanno largo spazio in tutti i riflessi della vita quotidiana che si trovano nelle opere letterarie. Il fatto che in tragedia le figure servili emergano più che le loro corrispondenti epiche dipende dal fatto che il dramma, per citare l’Aristotele della Poetica, si fonda sulle azioni, e le figure ancillari coinvolte nell’azione finiscono per assumere un ruolo di maggiore rilievo rispetto alla semplice menzione di cui spesso le stesse figure sono fatte oggetto nella poesia narrativa. Ma, a prescindere dal cospicuo archetipo della nutrice Euriclea in Odissea, è possibile che anche l’epica postomerica presentasse importanti figure di nutrice: per fare un solo esempio, nella leggenda di Smirna presumibilmente contenuta negli Ionika di Paniassi di Alicarnasso doveva avere un ruolo di rilievo la nutrice, che aiutava la ragazza a giacere occultamente con il padre (almeno secondo quanto si evince dal riassunto dell’episodio in [Apollodoro] III, 14). La ripresa dell’episodio nelle Metamorfosi di Ovidio, in cui pure riveste un ruolo rilevantissimo l’intrigo di una nutrice, ha suggerito la tesi che a monte della Mirra ovidiana ci fosse una tragedia, con evidente petizione di principio e circolarità dell’argomento (v. Florence Dupont, Le furor de Myrrha (Ovide, Metamorphoses X, 311-502), in: J.-M. Frécaut, D. Porte (éd.), Journées Ovidiennes de Parménie. Actes du Colloque sur Ovide (24-26 juin 1983), Brüssel 1985, pp. 83-92).

È possibile insomma vedere nelle figure secondarie un segnale relativamente probante di connessione con il teatro soltanto se compaiono in sinergia e concorrenza con altri segni: quando anche altri fattori suggeriscano una prossimità tra rappresentazione vascolare e testo (o rappresentazione) di una tragedia, la presenza di trophoi o paidagogoi può essere presa in considerazione come segnale attendibile di un ruolo drammatico svolto in prima persona, come personae dramatis, dalle figure servili che emergono dalla massa anonima degli oiketai con un proprio profilo psicologicamente connotato.

D. La presenza di etichette con i nomi dei personaggi che animano la scena ovviamente non è di per sé indicativa di una situazione teatrale (basti pensare alle celebri scene troiane dipinte da Polignoto di Taso nella Lesche dei Cnidi a Delfi: Pausania, X, 25-31, che le descrive in dettaglio, osserva che tutti i personaggi sono identificati da un’etichetta, e che buona parte dei nomi non sono in Omero ma sono probabile invenzione del pittore). Nomi di dèi ed eroi sono comuni alle diverse forme poetiche, correnti nel linguaggio liturgico e quotidiano, e nello specifico sono presenti con una certa frequenza nella pittura vascolare, anche quando la scena sia ispirata a un episodio epico o genericamente mitologico. Diventano segnali probanti di una connessione con testi o performance teatrali quando:

1) i nomi siano in forma attica (la lingua propria della lexis tragica e comica nelle sezioni non liriche) in un contesto dialettale dorico, ad esempio nelle colonie greche occidentali da cui provengono quasi tutti i vasi esaminati;

2) l’insieme dei nomi dei personaggi identificati con le etichette definisce una vicenda mitica in una variante specifica di una particolare versione tragica, vale a dire in una variante teatrale innovativa delle versioni del mito precedentemente note.

Alcesti [ALKESTIS], i figli e altri personaggi (cfr. Eur. Alc., vv. 371-392).

Loutrophoros apula vicina al Pittore di Laodamia, 340 a.C. circa., Basel, Antikenmuseum S21

La critica ai criteri proposti da Taplin per l’individuazione di relazioni tra le rappresentazioni vascolari e i testi drammatici, o addirittura l’esperienza di una loro reale performance, ha condotto agli esiti – in via generale restrittivi – sopra proposti. La severità adottata nella ricognizione non deve inibire però la ricerca di classi di indizi che possano essere significativi di un influsso di scene teatrali, conosciute mediante la lettura dei testi o la visione di una reale performance drammatica, su alcune rappresentazioni. Proponiamo pertanto qui di seguito altre classi di indizi che possono essere ‘segnali’ di valenze teatrali di una scena vascolare.

E. hapax dromenon

Significativi per l’identificazione di una relazione tra la raffigurazione vascolare e un testo o la performance teatrale possono essere considerati casi che potremmo definire hapax dromena, in cui l’immagine riporta un particolare narrativo che solo un tragediografo, a quanto ci risulta, ha inventato per il suo dramma e che entra nel repertorio mitografico proprio grazie al dramma. È il caso, già citato, di Medea che fugge dopo l’infanticidio sul carro del Sole (invenzione drammaturgica euripidea); o di Clitemnestra che sveglia le Erinni mentre Oreste è abbarbicato all’omphalos di Delfi (invenzione drammaturgica eschilea in Eumenidi); o ancora il caso di Clitemnestra che scopre il seno di fronte al figlio al momento del matricidio (invenzione drammaturgica eschilea in Coefore); o il caso di Tecmessa rappresentata nell’atto di ricoprire il corpo di Aiace suicida (invenzione drammaturgica di Sofocle in Aiace); o il caso di Neottolemo, abbarbicato all’omphalos di Delfi, in atto di difendersi dall’aggressione omicida di Oreste (invenzione drammaturgica di Euripide in Andromaca). In tutti questi casi si tratta di novità apportate al repertorio mitico dal tragediografo, in ragione della particolare costruzione drammaturgica del suo dramma.

a sinistra: Clitemestra sveglia le Erinni, Oreste a Delfi (cfr. Aesch., Eum., vv. 94-ss.). Cratere a campana apulo attribuito al Pittore delle Eumenidi, 380 a.C. circa. Paris, Musée du Louvre, K 71D

a destra: Neottolemo a Delfi; Oreste dietro l’omphalos (cfr. Eur., Andr., vv. 1114-ss). Cratere a volute apulo attribuito al Pittore dell’Ilioupersis, 360 a.C. circa. Milano, Collezione Banca Intesa 239

Ma, anche di fronte ad esempi che sembrano così patenti e conclamati, bisogna tuttavia considerare che l’ipotesi della dipendenza diretta è l’ipotesi limite (e sarà l’eccezione piuttosto che la regola): che insomma, anche in presenza di indicatori chiari di una relazione che pare diretta, la fonte teatrale è spesso fondata su una memoria filtrata dall’immaginario (o dal repertorio culturale delle conoscenze condivise), più che trattabile come citazione vera e propria. Innanzitutto, data la parzialità dei testi preservatici dalla tradizione, è sempre da tenere presente l’impossibilità di stabilire se il tragediografo autore del dramma a noi noto sia stato effettivamente il primo a inventare, integrare o rielaborare quella specifica variante. Da tenere in considerazione anche il fatto che, quando una particolare scena o effetto drammaturgico colpiva in modo profondo l’immaginario del pubblico (si pensi appunto al carro di Medea, o al seno di Clitemnestra), quella immagine, originariamente teatrale, per la sua potenza icastica poteva diventare facilmente un topos ed entrare come tale nel repertorio mitografico, e non essere più strettamente e necessariamente collegabile alla versione teatrale. Un esempio dell’inerzia iconografica a partire da un modello eminente è approfondito ad esempio in S. Woodford, Images of Myth in Classical Antiquity, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 4-9: nel rappresentare il sacrificio di Ifigenia il pittore Timante (la notizia è in Plinio, Naturalis Historia, XXXV, 73) dipinge Agamennone col capo velato, a significare l’inesprimibilità del suo dolore. Scelta eccezionale che nella tradizione iconografica del sacrificio di Ifigenia continuerà ad essere riproposta come un elemento acquisito ormai nel repertorio.

Rimane il fatto però che i vasi che riproducono varianti del mito risvegliate o addirittura introdotte dalla tragedia possono appunto rappresentare l’eccezione a cui accennavamo: se il vaso di Medea con il carro del sole rappresenta un esempio in questo senso, rimane invece un problema aperto quello rappresentato dalla lekythos palermitana di Ifigenia, attribuita a Duride e databile probabilmente entro il primo decennio del V secolo a.C.

Sacrificio di Ifigenia,

Lekythos a fondo bianco da Selinunte, attribuita a Douris, 500-490 a.C. Palermo, Museo Archeologico Regionale NI 1886

Del soggetto Ifigenia, gli autori sottolineano però la relativamente scarsa ricorrenza iconografica e considerano le forti differenze di questo vaso e della più tarda oinochoe di Kiel (LIMC Iphigeneia 1), databile intorno al 430-420 a.C., rispetto al cratere apulo di Londra. La lekythos e l’oinochoe evocano chiaramente una situazione di guerra, mentre nella scena del cratere il coltello rituale, la machaira, sostituisce la spada e la sovrapposizione grafica di Ifigenia e della cerva allude alla sostituzione animale con maggiore evidenza rispetto all’immagine di Artemide che regge in mano una piccola cerva raffigurata sull’oinochoe). Tale iconografia coincide con quella di un’Ifigenia sacrificata recalcitrante e non sostituita dalla cerva, la stessa figura che si afferma con Pitica XI 17-37 di Pindaro (data più probabile 474 a.C.) e nella parodos di Agamennone, nel 458, la sua versione più illustre. La sequenza farebbe pensare più che a una dipendenza diretta di una rappresentazione dall’altra, all’affermarsi di un motivo legato a una versione meno nota del mito atridico o a una innovazione vera e propria sull’onda di cambiamenti culturali o di un vulnus storico importante.

Questi casi specifici – Medea e Ifigenia – portano a riflettere sui tempi e sui modi della rispondenza tra cultura e rappresentazioni drammatiche e ceramografiche più o meno narrative. Ci si potrebbe dunque domandare se il teatro, e in particolare la tragedia, non si siano fondati principalmente sull’innovazione operata dagli intrecci, mentre la ceramica tendeva piuttosto a conservare, anche quando complicava con particolare sapienza e competenza le immagini. Se è plausibile che si fondassero su innovazioni di maggiore o minore portata gli intrecci tragici che, ad ogni stagione, rielaboravano gli stessi materiali mitici di repertorio per un pubblico che doveva per qualche aspetto anche essere sorpreso e chiamato in causa; è altrettanto plausibile che tendessero invece alla conservazione i ceramografi, elaborando vasi prevalentemente di destinazione funeraria, da ammirare e non da discutere, intesi a rassicurare più che a inquietare, apprezzati per la buona esecuzione più che per la problematicità (ma anche questa tendenza può essere contraddetta da significative e importanti eccezioni).

Un’altra avvertenza ermeneutica riguarda l’effettiva rappresentazione teatrale di quanto raffigurato sul vaso: saranno infatti da includere nel repertorio delle ‘scene teatrali’ anche le raffigurazioni pittoriche di scene non effettivamente rappresentate davanti agli spettatori, ma narrate, ad esempio, nella rhesis di un messaggero o di un servo: è il caso della scena di Neottolemo già prima ricordata e certamente riferibile all'Andromaca di Euripide per una serie di precisi dettagli che trovano riscontro puntuale nel testo della tragedia. Ma nel dramma euripideo la scena non si verifica sotto gli occhi degli spettatori bensì è evocata dal servo che riferisce in una nota rhesis della morte eroica del figlio di Achille a Delfi. L’esempio della rappresentazione vascolare dell’assassinio di Neottolemo a Delfi e della sua indubbia relazione con il testo dell’Andromaca di Euripide apre un altro fronte di riflessione: l’immagine pittorica è la restituzione della rievocazione visiva della scena narrata dal messaggero. La mediazione della narrazione – della parola evocativa e non dell’opsis direttamente esperita dalla scena – ribadisce il principio che la pittura vascolare non è mai ‘fotografia’ di una scena della tragedia. È piuttosto la restituzione di una variante del mito che la versione tragica ha imposto all’immaginario, anche per via di evocazione, in forma di racconto di un testo orale o scritto. La restituzione pittorica di scene ‘raccontate in scena’ è una conferma puntuale di un dispositivo più generale di veicolazione di storie e immagini che si può così sintetizzare: il successo, anche iconografico, della versione teatrale di un mito non prevede necessariamente la circuitazione degli spettacoli teatrali ma può essere avvenuto anche mediante la veicolazione narrativa (in scena o fuori di scena) di versioni mitografiche particolarmente impressionanti, o – più concretamente – attraverso quella circolazione libraria dei testi teatrali di cui abbiamo numerosi indizi e molte ampie prove dirette e indirette.

F. Movimentazione della scena e gestualità ‘al grado superlativo’ dei personaggi

Un segnale da prendere in considerazione per valutare la possibile correlazione con il teatro di una raffigurazione vascolare potrebbe essere una movimentazione segnatamente drammatica: anche in questo caso si tratta di un indizio di determinazione molto incerta, che una volta di più ha senso soltanto se considerato in concorrenza con altri indizi caratterizzanti la scena teatrale. C’è da dire però che in alcune rappresentazioni vascolari si nota una particolare movimentazione dei gesti dei personaggi, rappresentati ad esempio nell’atto di irrompere in scena (atto spesso accompagnato da una gestualità enfatica e accentuata) oppure intenti a interagire tra loro.

Va da sé che anche nel caso di questa classe di indizi e della sua probatorietà sulla relazioni tra pittura e teatro saranno da adottare le stesse avvertenze di prudenza generale che abbiamo avanzato finora. Vero è infatti che l’analisi della gestualità nella pittura vascolare, e delle convenzioni iconografiche dei gesti ‘patetici’, investe un campo ben più vasto delle (presunte) scene di ispirazione teatrale, ma investe tutte le scene di episodi genericamente mitici o di derivazione epica (si pensi alla scena della morte di Priamo o dello stupro di Cassandra), e investe anche il campo dell’antropologia gestuale e della ritualità antica. Si veda come caso esemplare della contiguità e possibile sovrapposizione tra scene rituali e scene teatrali il Vaso dei Coreuti di Basilea.

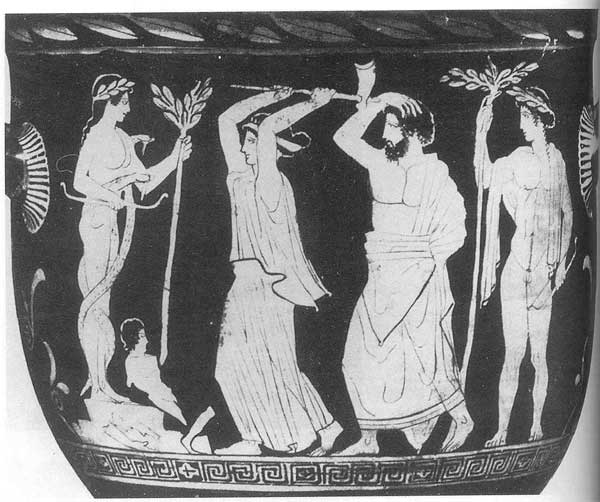

Coro di giovani con maschere dinanzi ad altare con immagine di Dioniso,

Cratere a colonnette attico attribuito a un Manierista non identificato, 480 a. C. circa. Basilea, Antikenmuseum und Sammlung Ludwig BS 415

In scena un gruppo di sei figure che indossano maschere, rappresentate nell’atto di compiere sincronicamente un passo (di danza?) in direzione di un altare su cui sta appoggiato un busto di Dioniso. La scena in cui parrebbero chiari i contrassegni di un contesto teatrale – il gruppo di coreuti, la presenza di maschere, la dinamica gestuale tra gli elementi del ‘coro’ e l’elemento scenografico dell’altare – potrebbe però essere ricondotta sia alla performance generica di un canto in onore del dio (ad esempio di un ditirambo), sia anche rappresentare un coro dionisiaco in contesto rituale (ovvero non precisamente teatrale): in questo secondo caso l’enfasi della gestualità sarà da attribuire alla ben nota convenzionalità della postura religiosa secondo la quale le braccia tese verso l’alto significano un atto di preghiera.

Certo è che l’esaltazione di alcune formule gestuali, destinate a divenire convenzionali, sono bensì presenti correntemente in scene mitologiche o epiche contrassegnate da dinamismo ed eruzioni di pathos (positivo o negativo che sia). Sarà però da evidenziare il fatto che il dinamismo nella movimentazione dei personaggi e i ‘superlativi patetici’ della gestualità (per ricorrere a un’espressione di Aby Warburg) sono particolarmente esasperati nella pratica della recitazione – specie nella pratica della recitazione antica che affidava anche alla esasperazione del gesto (oltre che alla vistosità dei costumi, all’espressività e all’effetto di amplificazione vocale delle maschere, nonché alla replicazione, che al lettore moderno suona superflua o noiosa, di concetti e di espressioni) la leggibilità dell’azione scenica per i numerosi spettatori postati anche a grande distanza dallo spazio della rappresentazione. I gesti teatrali, insomma, sono gesti che esprimono un grado superlativo del pathos, non solo in quanto il pathos tende ad essere portato al grado estremo nell’azione teatrale, ma anche in quanto una gestualità esasperata diventa un sussidio eloquente alla perspicuità di quanto accade sulla scena.

I gesti e le posture al grado superlativo contendono alla parola il primato dell’eloquenza e sono certamente significativi indizi di scene che se non sono immediatamente teatrali, comunque sono rappresentazioni di ‘mito in azione’. Ma per l’individuazione e la disambiguazione di questi ‘gesti eloquenti’ bisogna tenere presenti alcuni rischi: innanzitutto la convinzione che un gesto – nella vita reale come nelle immagini – sia sempre e comunque traducibile in un enunciato verbale è vera solo in parte, perché se da una parte il gesto non ha la chiarezza di un enunciato, dall’altra crea attorno a sé una serie di risonanze utili a rendere visivamente un tono, un’atmosfera, una Stimmung.

Certo è che sarebbe di grande utilità avere un repertorio vasto e puntuale dei gesti degli antichi (repertorio che manca) e usarlo di volta in volta come si usa, ad esempio, un repertorio di forme ceramiche; ma, al di là della sua fattibilità, uno strumento del genere non eviterebbe allo studioso il momento cruciale dell’interpretazione, quello in cui si scontra con la sostanziale (e vitale) ambiguità del gesto. D’altronde, anche nella vita quotidiana si impone di continuo il problema dell’interpretazione dei gesti degli altri (il problema degli errori di lettura della gestualità si incontra tanto nella letteratura antica, quanto nella bibliografia moderna).

La disambiguazione di un gesto e la sua comprensione (in altre parole la ricostruzione dell’intenzione dell’artista) devono continuamente tenere presenti:

1) il codice figurativo dell’epoca (ma anche i possibili scarti rispetto ad esso);

2) il codice gestuale dell’epoca (ma anche le possibili deviazioni);

3) il codice gestuale dello studioso (nella consapevolezza che il ricercatore incide sempre sull’esperimento o sulla ricerca che sta compiendo);

4) il contesto narrativo;

5) il contesto cinesico.

Ciascuno di questi punti meriterebbe osservazioni specifiche. Ne proponiamo alcune. Riguardo al primo, per fare solo un esempio, occorre tener presente che non tutti i movimenti sono raffigurabili, come accade per lo scuotimento della testa (è un esempio di Gombrich). Per il secondo, un’osservazione quasi ovvia: se è vero che dovettero esistere gesti univoci (toccare il mento come forma di supplica) è anche vero che una sola forma gestuale – alzare il braccio verso un uditorio – può assumere valenze differenti. Sul quarto punto: isolare un gesto dalla situazione può portare a fraintenderlo; si pensi nuovamente all’esempio del ginocchio tra le mani di Odisseo nelle scene dell’ambasceria ad Achille o quello di Ares nel fregio Est del Partenone: dal punto di vista formale (intendendo sia nell’esecuzione fisica, sia nella resa pittorica) è il medesimo, ma il suo senso è davvero identico nei due casi? Il quinto punto: la coerenza narrativa passa anche per quella che potremmo chiamare 'coerenza cinesica'; un determinato movimento, cioè, deve essere in una relazione credibile con i movimenti dei personaggi circostanti.

Il contesto teatrale è però forse riconoscibile non tanto da un singolo ‘gesto superlativo’ ma dalla compresenza di diversi gesti, in dialogo fra loro. È il caso della rappresentazione di Clitemnestra nell’atto di svegliare le Erinni: anche se la situazione non fosse identificabile con l’episodio di Eumenidi, vv. 94-ss. sulla base dell’originalità e unicità dell’invenzione eschilea rispetto alla tradizione mitografica, resta vero che la disposizione scenografica delle Furie addormentate e l’interazione dei gesti del personaggio velato con il coro costituirebbe comunque un rimando a una scena teatrale.

Un caso significativo è quello della piccola ‘serie’ costituita dai due vasi frammentari che riproducono una stessa scena che sin dal loro ritrovamento è stata riferita dalla critica al perduto Laocoonte di Sofocle (vedi in Engramma il saggio sulle fonti testuali e iconografiche del mito di Laocoonte.

A sinistra: Antiopa si scaglia contro la statua di Apollo, a terra membra del figlio sbranato, dietro Apollo e Artemide, Cratere attribuito al Pittore dell'Iliupersis, prima metà sec. IV a.C., Ruvo, collezione Jatta

A destra: Antiopa si scaglia contro la statua di Apollo, a terra membra del figlio sbranato, dietro Laocoonte e Apollo, Cratere del Pittore di Pisticci con Storia di Laocoonte, seconda metà V secolo a.C., Basilea, Antikenmuseum

La scena, riprodotta in entrambe le rappresentazioni vascolari, è animata da una serie di gesti eloquenti: il personaggio femminile (probabilmente la sposa di Laocoonte, Antiopa) è presentata come una figura irruente in scena, proprio nel momento in cui si scaglia con violenza contro la statua di Apollo, ai cui piedi stanno i brani di uno dei figli già lacerato dal serpente che ora si avvinghia intorno al simulacro del dio. E se la donna impugna un’ascia alzando le mani sopra il capo, lo stesso sacerdote, dietro di lei, porta invece enfaticamente la mano al capo, segnalando così convenzionalmente la sua angosciata disperazione per quanto sta avvenendo di fronte a lui (sulla ricostruzione del perduto dramma sofocleo in base ai frammenti testuali e vascolari è in preparazione un saggio che sarà pubblicato in un prossimo numero di Engramma).

Tra i gesti che si trovano in rappresentazioni vascolari collegabili a situazioni teatrali vi è il braccio disteso con il palmo della mano rivolto verso l’alto: nei contesti in cui appare il significato facilmente attribuibile a questo gesto è in generale quello di attenzione e di allarme verso un pericolo o una minaccia, spesso portata dall’azione di un altro personaggio.

Egisto assassina Agamennone; Oreste assasina Egisto, alla presenza di Clitemnestra e altre figure femminili,

Cratere attico attribuito al Pittore della Dokimasia, ca. 470 a.C., Boston, Museum of Fine Arts 63.1246

L’atto di violenza estrema (ratto, stupro, omicidio) che si esprime nell’afferrare la vittima per i capelli si riscontra nel repertorio delle scene teatrali anche come gesto proprio del regicida: il tiranno è rappresentato seduto sul trono, mentre viene trascinato a terra dal regicida il quale con una mano lo tiene per i capelli e con l’altra si appresta a colpirlo con un’arma a lama corta.

A sinistra: Pilade e Oreste uccidono Egisto, Oinochoe apula, gruppo del Pittore del Vento, 325-300 a.C. Paris, Musée du Louvre, K 320

A destra: Oreste uccide Egisto alla presenza di Elettra, Pelike lucana attribuita al Pittore di Vaste, inizio del IV a.C. Christchurch (NZ), University of Canterbury, Logie Collection, 156/73

Dunque l’elaborazione di un catalogo completo dei gesti ‘patetici’, tragici ma anche comici, e delle loro convenzioni iconografiche (soprattutto quando la gestualità comica mette in parodia l’enfasi della gestualità tragica), sarebbe uno strumento utilissimo per verificare se questi particolari superlativi gestuali del pathos ricorrono di preferenza in raffigurazioni collegabili a una messa in scena teatrale, a codificare azioni e situazioni drammatiche precise. Ma di converso l’identificazione di gesti enfatici in scene identificabili, per più elementi concorrenti, come ‘teatrali’ potrebbe fornire elementi importanti per riconoscere il significato di quegli stessi gesti. In altre parole: a volte in relazione alla vicenda drammaturgica è possibile intendere il significato di gesti altrimenti per noi non eloquenti (sul tema vedi, in questo stesso numero di Engramma, il saggio di Claudio Franzoni).

Sarà da ricordare peraltro che il concetto di Pathosformel, termine coniato da Aby Warburg, ha, per così dire, un versante 'caldo' e uno 'freddo' (su questo aspetto cfr. Salvatore Settis, Pathos und Ethos, Morphologie und Funktion, in Vorträge aus dem Warburg-Haus, a cura di W. Kemp, G. Mattenklott, M. Wagner, M. Warnke, 1, Berlin 1997, pp. 33-73); in altre parole, le Pathosformeln non sono semplicemente espressioni del pathos; o meglio, lo sono, ma entro una struttura formulare. La forte carica emotiva che esse catturano viene compressa in una formula, che non ne pregiudica affatto la forza, tanto è vero che le Pathosformeln potranno essere riusate in più occasioni. Ma si tratta appunto di una formula. Warburg era più interessato a seguire le formule di pathos nel loro cammino moderno, che a descriverle nel mondo classico, ma ha avuto la straordinaria intuizione che l’espressione del pathos è una cosa, la sua cristallizzazione in una formula è un’altra; non tutti i gesti esasperati, infatti, sono Pathosformeln, ma possono divenire ‘superlativi’ solo in seguito a una loro codificazione formale.

Un gesto, più posturale che dinamico, che identifica il supplice o la vittima, è il ginocchio puntato sull’altare (sul punto si veda C. Franzoni, Tirannia dello sguardo. Corpo, gesto, espressione nell’arte greca, Torino 2006, pp. 75-105: v. presentazione in Engramma; v. anche G. Bejor, Il Torso del Belvedere, il Laocoonte e Telefo, in «ACME» 59, n. 2, 2006, pp. 23-37; più in generale P. Cassella, La supplica all’altare nella tragedia greca, Napoli, Bibliopolis, 1999): nella scena delle Tesmoforiazuse di Aristofane rappresentata sul cratere di Würzburg (Taplin 1993, figura 11.4) si può definire “formula di pathos”.

A sinistra: Scena parodica di Telefo all’altare (cfr. Arist., Tesm., vv. 689-764), Cratere a campana apulo attribuito al Pittore di Schiller, 370 a.C. circa. Würzburg, Martin von Wagner Museum H 5697

a destra, per confronto:Telefo all'altare con Oreste infante in ostaggio (ispirata al Telefo di Euripide?), Cratere a calice attico non attribuito, 400-380 a.C. Berlin, Staatliche Museen, Antikensammlung VI 3974

Si tratta peraltro dello stesso schema presente sul vaso con la caduta di Orfeo usato da Warburg nell’articolo del 1905 a proposito del disegno di Dürer ad Amburgo, Kunsthalle. Si vuole sottolineare che la straordinarietà della scoperta di Warburg non consiste solo nel collegamento ceramica greca-Dürer (Mantegna), ma nell’intuizione del carattere formulare del gesto di Orfeo: a quali altre opere pensava Warburg (certo non poteva conoscere la ceramica greca come noi oggi)? È indubbio che si tratti, a tutti gli effetti, di uno schema (una gamba puntata a triangolo, l’altra distesa); e altrettanto è certo che questo schema ha avuto la diffusione di una formula (gli esempi tra V e IV sec. a.C. sono numerosissimi) e, come una formula, sia stata applicata a scene eterogenee. Che significato può avere questa Pathosformel su un vaso comico? Si può unanimamente affermare che le scene comiche sui vasi siano prevalentemente raffigurazioni di una scena esplicitamente teatrale; possiamo allora ipotizzare che la posa assunta da Mnesilochos (il parente di Euripide), fosse una posa effettivamente eseguita di fronte agli spettatori? Possiamo supporre, cioè, che la parodia del testo euripideo funzionasse nella misura in cui gli attori della commedia riprendevano in scena le stesse mosse degli attori della tragedia? È opportuno notare che, sui vasi col mito di Telefo, l’episodio viene descritto con due soluzioni iconografiche diverse:

a) Telefo afferra Oreste stando seduto sull’altare;

b) Telefo afferra il bambino puntando una gamba sul piano dell’altare e distendendo l’altra a terra (vedi, supra, l'esempio del cratere di Berlino).

Come si vede, il secondo caso coincide con la posizione dell’attore di Würzburg (e con la Pathosformel di Orfeo) e a quanto pare la cosa non è casuale: la parodia attuata dal ceramografo coinvolgeva il gesto enfatico (ma stilizzato in una formula) che gli attori tragici compivano a questo punto del dramma euripideo? È certo possibile ma la postura può derivare anche dalla convenzione gestuale acquisita, e quindi anche (ma non direttamente) dalla gestualità scenica.

Un ottimo strumento di studio, non soltanto per l’identificazione di scene teatrali, potrebbe dunque essere “un catalogo completo dei gesti ‘patetici’ e delle loro convenzioni iconografiche”. Uno strumento del genere non esiste, cosa che ha quasi dell’incredibile, se si pensa alle possibilità offerte oggi dai mezzi informatici: il repertorio di Carl Sittl (Die Gebärden der Griechen und Römer, Leipzig 1890), per quanto di ottima qualità, è del tutto privo di immagini; il saggio di Gerhard Neumann (Gesten und Gebärden in der griechischen Kunst, Berlin 1965) non è consultabile con facilità. Entrambi, poi, sono divenuti ormai obsoleti, vista anche la quantità di materiali pubblicati nei decenni scorsi. Sono uscite monografie (ad es. M. Pedrina, I gesti del dolore nella ceramica attica VI-V secolo a. C. Per un’analisi della comunicazione non verbale nel mondo greco, Venezia 2001) e un saggio importante come quello di Catoni 2005 (Schemata. Comunicazione non verbale nella Grecia antica, Pisa 2005: vedi presentazione in Engramma), ma niente a che vedere con un “catalogo completo”, strumento che, del resto, sarebbe utile ben al di là della tematica Pots & Plays. Non a caso, recensendo proprio il libro di Taplin, J. R. Green sosteneva che “(…) despite some useful recent works, the study of gesture and body-language in the various times, places and regional cultures of the Greek world still has some way to go”. Parrebbe allora più efficace un’organizzazione dei dati per parti del corpo e relativa interazione. Una struttura di questo genere avrebbe il vantaggio di poter associare all’analisi delle iconografie quella dei (numerosi) testi direttamente o indirettamente riferibili alla sfera del corpo.

I.4 Apparenti diffrazioni tra immagine vascolare e testo teatrale

Affrontando il tema sui diversi fronti critici emerge comunque un dato che ci preme sottolineare: una pittura vascolare, sebbene possa presentare caratteristiche che, in base ai criteri elencati e ad altri che si potranno individuare, è accostabile a una precisa scena teatrale, non è mai la fotografia della situazione scenica: sarà dunque da evitare la tentazione di cercare il riscontro completo dei dettagli, di pretendere che l’immagine sia una fedele riproduzione di un preciso momento del dramma. Si tratta sempre della creazione autonoma di un artista che, anche se è provato che si ispira a una scena teatrale, dà poi vita a un’opera originale, libera dal legame diretto, letteralistico e univoco, con un testo.

Tra le pitture vascolari che, pur non rappresentando fedelmente ad unguem la scena così come la leggiamo nel testo teatrale, sono con alta probabilità collegabili a un determinato dramma, si ricorda il già citato esemplare in cui è raffigurata la fuga di Medea sul Carro del Sole dopo aver assassinato i figli.

Medea sul carro, la Nutrice in atto di disperarsi e il Pedagogo accanto ai corpi dei figli (cfr. Eur, Med., vv. 1376-ss.), Cratere a calice lucano vicino al Pittore di Policoro, 400 a.C. circa, Cleveland Museum of Art, 1991.1

Come è noto (e come si è ricordato più sopra) è molto probabile che la versione mitografica che prevede il duplice infanticidio e la fuga ‘in trionfo’ di Medea, sia tutta di invenzione euripidea. Ma rispetto alla versione testuale della tragedia di Euripide nel ‘testo’ figurativo così come ci viene restituito da diversi esemplari è rilevabile l’aggiunta di un particolare iconografico di grande effetto: i dragoni che tirano il carro del Sole che non hanno alcun riscontro nel testo euripideo e che sono un dettaglio destinato ad avere un’ampia fortuna nella replicazione convenzionale dell’iconografia convenzionale del ‘trionfo di Medea’, fino all’età imperiale romana.

Creusa riceve i doni nuziali, morte di Creusa, infanticidio e fuga di Medea sul carro con i dragoni,

Sarcofago romano urbano (ASR II, n. 195), II secolo d.C. Roma, Museo Nazionale Romano

Si registra però almeno una, netta e clamorosa, discrepanza: lo spostamento dei cadaveri dei figli dal carro di Medea all’altare posto nella composizione in basso a destra. Il testo di Euripide recita:

|

Ἰάσων |

Giasone Lascia che seppellisca e pianga questi morti Medea No davvero, perché li seppellirò io con questa mano, portandoli al santuario di Era Akraia |

|

(Medea, vv. 1377-9) |

E poco più oltre:

|

Ἰάσων |

Giasone dopo aver ucciso i miei figli, mi impedisci di toccarli con le mani e di seppellirne i corpi. |

|

(Medea, vv. 1411-2) |

Stando al testo è certo che la scena finale del dramma prevede che i corpi dei figli di Medea siano a bordo del carro. Invece il pittore di Policoro raffigura due corpi di adolescenti (non di bambini, come nell’iconografia corrente) riversi su un altare. Nel caso specifico, dato il concorso di tanti elementi che collegano la raffigurazione in modo cogente al testo della tragedia, il difetto di fedeltà dell’immagine rispetto alla lettera del testo non è un motivo sufficiente per negare la relazione tra la raffigurazione vascolare e la scena finale del dramma euripideo: ma l’artista, rispetto alla riproduzione filologica del testo, avrà fatto prevalere una diversa ratio compositiva, intesa a privilegiare l’equilibrio dei volumi nello spazio della raffigurazione, e forse anche ad esaltare, con la collocazione enfatica, in primo piano, dei due giovani corpi sacrificati, l’impatto emotivo della sua opera sullo spettatore.

Altri casi in cui l’artista non rispetta fedelmente il dettato del testo drammatico sono quelli in cui in una sola scena sono rappresentati sinteticamente più momenti di un dramma, accostando personaggi che, stando al testo teatrale non compaiono mai insieme sulla scena. È il caso dell’Erinni che nell’Anfora di Paestum già ricordata sopra, compare simultaneamente, già al momento dell’ostensione del seno di Clitemnestra e non più tardi a perseguitare il matricida.

Oreste uccide Clitemnestra che si scopre il seno, alla presenza di una Erinni che lo minaccia (cfr. Aesch., Cho., vv. 896-898),

Anfora pestana attribuita al Pittore di Würzburg H 5739, 350-340 a.C. circa, Malibu, J.P. Getty Museum 80.AE.155.1

Anche in questo caso la diffrazione dell’immagine rispetto al testo non basta certo a determinare l’esclusione dal gruppo di soggetti collegabili alla scena teatrale di un esemplare che per altri versi risulta indiscutibilmente ascrivibile al gruppo: siamo di fronte a una sintesi figurativa che – ancora una volta – non è certo un ‘fotogramma’ scenico e perciò non è tenuta ad osservare puntualmente il dettato del testo, ma risponde a ragioni compositive e artistiche che seguono leggi proprie e vivono in perfetta autonomia rispetto al testo teatrale, alla sua circolazione ed eventuale circuitazione.

I.5 Appunti per un metodo di lettura di testi e vasi a soggetto teatrale

Che fare, quindi? Prima di partire alla ricerca delle connessioni tra pitture vascolari e testi teatrali, o dei criteri per identificarle, occorre caso per caso – e soprattutto quando le affinità con il presunto modello letterario sembrano evidenti – porsi il problema del rapporto complesso tra i codici che regolano la produzione dell’immagine (dagli aspetti tecnici del manufatto, al contesto della committenza; dai temi repertoriali, comuni e di bottega, al talento e all’originalità del singolo artista); la dote di estrema mobilità e fluidità del patrimonio mitologico ellenico (prima dell’irrigidimento nelle ‘biblioteche’ mitografiche ellenistiche) e quindi la disponibilità dell’immaginario greco ad accogliere positivamente nuove invenzioni e varianti delle storie più o meno note; le modalità di circuitazione delle pièces teatrali e i dispositivi di circolazione dei testi.

Nei processi di classificazione e di interpretazione dei materiali saranno da presupporre tre livelli interconnessi su cui misurare le proprie ipotesi: un immaginario collettivo, un repertorio drammaturgico, un repertorio iconografico. Si tratta insomma di una equazione a tre o più incognite, non a due. O di un dilemma a tre corni e non a due. Taplin tiene in considerazione due di questi livelli e cerca i nessi dall'uno all'altro. Ma pare urgente la necessità di affrontare e aggiornare il problema triangolando fra le immagini considerate nella loro autonomia espressiva; i testi teatrali; l’immaginario collettivo (categoria più estesa che comprende i miti maggiori, ma anche i miti minori). L’ipotesi da cui muoviamo è che gli intrecci tragici e comici possano aver influenzato i pittori, anche a prescindere dalla conoscenza diretta delle performance teatrali o dei testi, ma soltanto se avevano avuto successo per la loro efficacia espressiva ed erano riusciti a incidere sull’immaginario popolare.

Una considerazione appare, in questo quadro, molto significativa e ci preme metterla in evidenza perché, pur registrata en passant in vari contributi critici (vedi paragrafo sulla storia degli studi, ne è stata forse sottovalutata l’importanza ermeneutica. Nelle pitture vascolari, la presenza di maschere, di costumi o di elementi univocamente teatrali (ad esempio il palcoscenico) è attestata più volte in soggetti collegati a episodi comici. Stando invece a quanto risulta dagli studi, nei vasi a soggetto mitologico potenzialmente influenzati da messe in scena tragiche i segnali patenti della teatralità sono attestati soltanto molto raramente, per di più in contesti localmente limitati (in prevalenza in Sicilia), e con una leggibilità iconografica problematica o incerta.

Sul problema mette l’accento anche Taplin 2007, p. 26-28 ma del fenomeno lo studioso non fornisce una motivazione soddisfacente. Una ragione è invece possibile proporre riflettendo sul diverso statuto del genere tragico e del genere comico nel sistema culturale della Grecia classica: rispetto al mito, infatti, la commedia si pone come un discorso di scarto, un discorso di secondo grado. Fin dalla produzione dei poeti più antichi (ad esempio Teleclide o Cratino) la commedia percorre due strade che non possono che contrapporla al mito: da un lato essa si basa su vicende di invenzione complessivamente originale, e fortemente legate all’attualità (tutte le prime commedie di Aristofane rientrano in questa categoria); dall’altro essa può sì accogliere la tradizione mitica, ma solo a patto di presentarne una versione fortemente deformata in senso parodico e paradossale e, nuovamente, legato all’attualità (un esempio di questa seconda tendenza è il Dionysalexandros di Cratino, più o meno contemporaneo allo scoppio della guerra del Peloponneso). In questo senso, la commedia non è mai mito, ma citazione o parodia di mito, ovvero discorso di secondo grado sul mito. Tornando al ‘Telefo’ di Würzburg la rappresentazione è comica solo nella misura in cui esibisce i segni della teatralità: in assenza delle maschere e dell’otre che permette di riconoscere le Tesmoforiazuse di Aristofane, il vaso proporrebbe una scena per noi difficilmente interpretabile, in quanto riferita in modo indiretto alla scena dell’ostaggio – scena cruciale del mito di Telefo resa popolare dal Telefo di Euripide per noi perduto.

La scena comica di soggetto mitologico nella pittura vascolare è dunque esplicitamente presentata come ‘messa in scena’ parodistica, ridicolizzata o comunque enfatizzata del mito di riferimento. Ai grandi miti la commedia arriva attraverso la tragedia e la dimensione della parodia e, in particolare della paratragoidia. Parodiando la tragedia, destituendo i suoi linguaggi e i suoi soggetti alti, la commedia indirettamente dissacra anche i miti su cui la tragedia si fonda. E, per questa via, la commedia non fa testo, nulla aggiunge e nulla toglie al repertorio mitico, perché non è nel mito il suo terreno di efficacia. La contrapposizione si gioca sull’asse di spoudaion e geloion e il ceramografo, quando si rifà al registro del ridicolo, denuncia sempre o quasi la fonte della deformazione o della dissacrazione con segnali inequivocabili di rinvio diretto al teatro, rilevando il medium da cui desume il mitema rispetto al codice mitico di riferimento. La scena tragica invece è presentata ‘di per sé’, come una variante mitica in sé. Senza rispetto per la convenzione culturale che, a quanto ci risulta, pur ammettendo a teatro scene di svestizione e forse di denudamento, non contempla la possibilità della ‘nudità eroica’ in scena, nella rappresentazione vascolare il personaggio tragico, può essere scalzo e in perfetta nudità eroica come è l’Oreste matricida del cratere di Paestum.

L’esito del lavoro di analisi critica del seminario Pots&Plays, come si è visto, è il disegno di un diagramma in cui l’immaginario collettivo – il ‘mito’ come ‘racconto condiviso’ – esercita continuamente la sua interferenza produttiva filtrando la relazione tra cultura letterario/teatrale e cultura artistico/figurativa. Ma la triangolazione è complicata su almeno due fronti che aprono all’intreccio delle prospettive ermeneutiche. Il lato artistico/figurativo condivide con il lato teatrale la valenza iconografica e, più in generale, la libertà e la potenza di suggestione assoluta dell’immagine: una grande opera d’arte come una grande scena teatrale, una volta evocata, si impone e si imprime come l’immagine propria di quel soggetto. Il lato teatrale, nella sua declinazione tragica, condivide per altro con il lato dell’immaginario collettivo, la capacità mitopoietica. In altri termini: la versione tragica di un mito ‘fa mito’ – e finisce per imporsi nell’immaginario come ‘testo’ di quel soggetto mitico.

Quanto ai criteri e ai ‘segnali’ da rintracciare nelle raffigurazioni vascolari come indicatori della relazione complessa tra i tre lati del diagramma, come spesso accade nella ricerca l’importante non è trovare la prova, ma disegnare con pazienza una costellazione di indizi. Costruire un paradigma indiziario, il più probante possibile – che però alla fine, con tutta probabilità, confermerà la triangolazione feconda delle suggestioni passanti fra testi e performance teatrali, immagini artistiche e immaginario collettivo.

II. Teatro e pittura vascolare. Breve storia di un problema. Il quadro degli studi (a cura di Ludovico Rebaudo)

È difficile stabilire quando il problema del rapporto fra il teatro e le scene mitiche dipinte sui vasi attici e magnogreci abbia cominciato a interessare i dotti. Si potrebbe dire da sempre: da quando, cioè, i vasi greci hanno cominciato a essere conosciuti a sufficienza. Se risaliamo agli scritti del barone d’Hancarville, di Winckelmann, di Lessing e, ancora più indietro, degli antiquari del XVII secolo non è difficile incontrare occasionali allusioni al fatto che una certa scena potrebbe essere stata influenzata da questo o quel testo. Del resto, che un qualsiasi artefice antico, scultore o pittore o vasaio, si ispirasse a una trattazione letteraria della materia che rappresentava era per un uomo del Settecento ovvio e tacito presupposto. E ancora per la verità lo era alla metà del secolo seguente, come mostra ad esempio la recensione di Friedrich Gottlieb Welcher alla Archäologie der Kunst di Karl Otfried Müller (Welcher 1850, p. 341).

II.1 Bild und Lied di Carl Robert (1881)

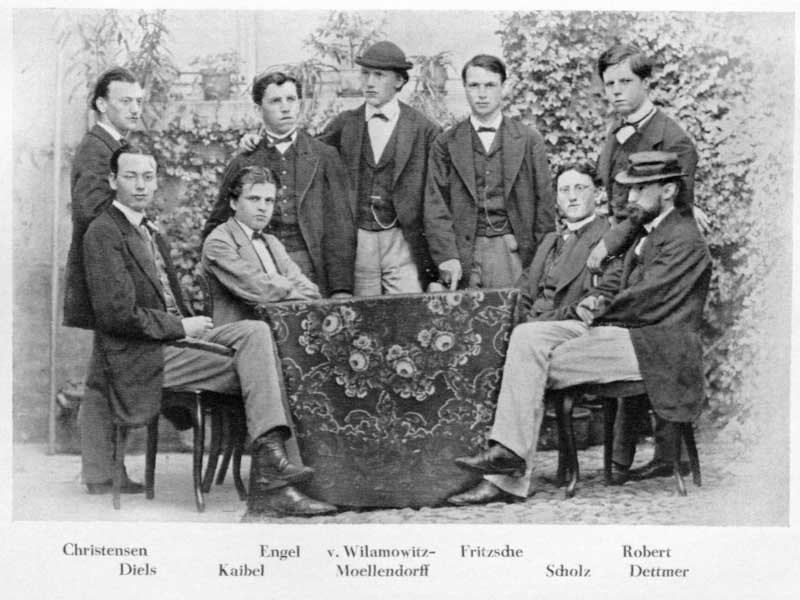

Ma alla fine del diciannovesimo secolo la questione comincia a essere posta in termini moderni, di preciso ragionamento sulle forme della reciproca influenza. Buona parte del merito va a Carl Robert (1850-1922) che nel 1881, da poco nominato professore all’Università di Halle, pubblica Bild und Lied, pietra miliare della storia dell’archeologia classica (Robert 1881). Conoscitore finissimo delle lingue antiche e nutrito di cultura positivista – a Bonn era stato compagno di studi di Georg Kaibel (1849-1901), Hermann Diels (1848-1922) e Ulrich von Wilamowitz (1848-1931): un impressionante dagherrotipo del 1869 li ritrae circa ventenni insieme ad altri colleghi – il giovane Robert nega che una qualsiasi opera figurativa possa essere descritta in termini di illustrazione di un testo e introduce il concetto più complesso di influenza indiretta attraverso la Volksvorstellung, l’"immaginario popolare".

Carl Robert e i compagni di studi nel 1869

Così, ad esempio, a proposito delle celebre metopa del tempio E di Selinunte con Atteone sbranato dai cani che riecheggia la versione stesicorea del mito (Artemide ha gettato sulle spalle di Atteone una pelle di cervo per confondere i cani), scrive: "data la sua natura tanto particolare, nessuno dubiterà che il poema di Stesicoro sia in senso proprio la fonte di questa immagine; ma poiché niente è più lontano dalla volontà di uno scultore che esegue la decorazione di un tempio di illustrare un determinato poema, e poiché quasi sempre in tali luoghi si aveva cura di rappresentare solo miti particolarmente popolari e in versioni ben conosciute, abbiamo qui un esempio eclatante dell’influenza che la poesia di Stesicoro esercitava sull’immaginario popolare" (Robert 1981, p. 26). Questo principio Carl Robert lo applica allo studio delle scene vascolari attiche a soggetto tragico, alle quali dedica un apposito capitolo (Das attische Drama und die Vasenmalerei des fünften Jahrhunderts, pp. 129-148). A suoi occhi il dramma è il genere letterario che meglio di ogni altro predispone il materiale mitico per le arti figurative, portando davanti agli occhi del pubblico le storie con una vitalità ineguagliabile, e già articolate in scene e quadri di facile memorizzazione. Ma l’influenza riguarda il carattere e il modo della rappresentazione molto più che il contenuto, il quale mai o raramente si uniforma fedelmente alla materia drammatica.

II.2 Il dibattito tra Otto e Novecento