Incursioni. Arte contemporanea e tradizione di Salvatore Settis (Feltrinelli, 2020)

Una lettura corale

a cura di Monica Centanni e Giuseppe Pucci

con contributi di Anna Anguissola, Maurizio Bettini, Marilena Caciorgna, Maria Luisa Catoni, Monica Centanni, Maria Grazia Ciani, Claudia Cieri Via, Gabriella De Marco, Giuseppe Di Giacomo, Elisabetta Di Stefano, Eva Di Stefano, Roberto Diodato, Dario Evola, Claudio Franzoni, Maurizio Harari, Franco La Cecla e Anna Castelli, Alessandro Poggio, Valentina Porcheddu, Daniela Sacco, Antonella Sbrilli, Salvatore Tedesco

English abstract

Del buon uso delle incursioni. Presentazione della lettura corale del volume di Salvatore Settis

Monica Centanni, Giuseppe Pucci

A un archeologo classico il termine ‘incursioni’ richiama immediatamente un aneddoto, più volte citato da Ranuccio Bianchi Bandinelli. Quando nel 1895 Franz Wickhoff, storico dell’arte medievale, pubblicò una rivoluzionaria storia dell’arte romana che ne individuava i caratteri di originalità rispetto a quella greca, il più famoso archeologo classico dell’epoca, Adolf Furtwängler, la paragonò, assai poco benevolmente, a una “incursione di Ussari a cavallo”. E tuttavia quello scritto corsaro di un autore che non era istituzionalmente uno specialista della materia conteneva – forse proprio per questo – intuizioni preziose, da mettere a frutto. Lo stesso si può dire di queste Incursioni nell’arte contemporanea.

Le incursioni – scrive Salvatore Settis – “dovrebbero farsi partendo da un luogo familiare e sicuro” (Incursioni, alla pagina 36) che nel suo caso dovrebbe essere la disciplina in cui si è formato, che per molto tempo ha insegnato, per la quale ha conseguito importanti riconoscimenti, nazionali e internazionali: l’archeologia classica. L’incursione, atto coraggioso quando non temerario, di solito ha un obiettivo mirato e preciso. Ma qual è l’obiettivo di queste incursioni di un archeologo classico nell’arte contemporanea? Non certo garantire la rassicurante iscrizione delle forme artistiche della contemporaneità entro i binari della tradizione classica, rintracciando nobili genealogie e appiccicando blasoni posticci a un presente avvertito, sempre, come nano e difettoso rispetto alle gigantesche altezze del passato. Ma l’obiettivo non è neppure, nell’altro senso, rispolverare modelli e icone dal repertorio dell’antico per passarci sopra una mano di smalto ammiccante all’attualità. Il punto è un altro e riguarda direttamente il metodo e la responsabilità deontologica del ricercatore; si tratta di mettere in gioco la propria strumentazione analitica e la specifica metodologia di indagine, per applicarla e insieme sottoporla al vaglio di una verifica, rigorosamente praticabile e scientificamente confutabile, sui manufatti che popolano il paesaggio della nostra contemporaneità. Si tratta, in altre parole, di verificare la funzionalità e l’applicabilità del metodo e verificare se un’estetica affinata sulla specialistica (e gloriosa) strumentazione disciplinare dell’archeologia classica (e più in generale delle varie filologie e scienze dell’Antichità) possa produrre non solo esercizi di stile brillanti ed eruditi, ma sia anche, soprattutto, positivamente fruttifera sul fronte ermeneutico, per proiettare una nuova luce di senso sulla contemporaneità. Proprio l’archeologia, per altro, nello studio della relazione inquieta tra ‘originali’ e ‘copie’, tra modello ed esemplare, antigrafo e apografo (per dirla in termini filologici), ci ha insegnato che si attivano continuamente cortocircuiti e che la nozione di un andamento continuo e lineare del tempo è messa in crisi a ogni passaggio; ci insegna altresì che la creazione artistica – comunque sia definita all’interno della costellazione di termini semanticamente ardui come ποίησις e inventio, complicati dalla dialettica con la nozione di μίμησις – smentisce l’opposizione secca tra ‘vero’ e ‘falso’, rilanciando a ogni artista, a ogni opera, la valenza estetica e creativa della fictio. Di fatto, nella produzione artistica non solo non è mai possibile stabilire cosa sia ‘autentico’ e cosa no, ma non è mai neppure tracciabile una ricostruzione genealogica basata su linee definite e su derivazioni e ascendenze chiare e univoche. E, nei rari casi in cui lo è, la storia è molto meno interessante e l’agency dell’opera – la capacità di interazione con il mondo in forza dell’intensità della sua energia interiore – è certo meno potente.

In questo senso, sul piano del metodo, diventa irrilevante la differenza tra il manufatto antico e il contemporaneo: lo sguardo del ricercatore si concentra, immanentisticamente, sull’esistente. Contro le derive indiscrete delle teorie del Postmoderno, la sfida è difendere l’acribia della lettura storica dell’opera, tenendo viva la coscienza dei filtri e degli effetti di distorsione generati dalla distanza e dalla prossimità dello sguardo, e nel contempo trattare ogni opera d’arte che ha titolo di esistenza nel nostro mondo con lo stesso rispetto, la stessa cura, sia essa antica o contemporanea. E, soprattutto, coinvolgendola come soggetto della stessa interrogazione. Ogni oggetto archeologico che abita il nostro mondo è, anche, un’opera a noi contemporanea. E, all’inverso, riprendendo il titolo del numero di Engramma che ospita questa lettura corale, “all art has been contemporary”: ogni manufatto artistico è stato, a suo tempo, contemporaneo. Un’alta intenzione ermeneutica, dunque, unita a un metodo preciso e rigoroso e, soprattutto un elevato tasso di discrezione, estetica e metodologica. Vale infatti il principio che ogni opera d’arte è “sintomo del tempo”, del suo proprio tempo e del tempo in cui viene scoperta o vista, studiata o riscoperta, riletta o restaurata, integrata o riallestita; ma ogni manufatto va trattato con la debita e specifica attenzione perché non tutto vale per tutto: anzi niente vale – mai – per un’altra cosa. Possiamo mutuare la lezione che Giorgio Pasquali ha dato alla disciplina filologica: “ogni esemplare è un originale”.

Ma, come si è visto, il dispositivo che Settis mette in campo nel suo Incursioni non mira a ‘fare filologia’, perché non si tratta di risalire allo stemma genealogico dei modelli e ricostruire le suggestioni che possono aver influenzato la creazione artistica contemporanea; ma neppure, su altro fronte, mira a ‘fare iconologia’ in senso semplificatorio, alla caccia delle fonti e delle matrici formali della creazione dell’artista, e dei significati profondi che si celerebbero dietro la superficie dell’opera e che lo studioso sarebbe chiamato a svelare. L’obiettivo delle incursioni di Settis è liberare la ricchezza del potenziale semantico dell’opera, senza ridurlo alla misura di una sua unica determinazione. In questo senso, il raid è la strategia giusta per illuminare l’opera con il lampo di una nuova luce che avrà come fine ultimo non già l’acquisizione erudita e la ricostruzione del palinsesto sotteso all’opera, ma l’accrescimento del godimento estetico dell’opera stessa. Vale, sempre, quel che scrive Edgard Wind:

C’è una prova sola – e soltanto una – dell’importanza artistica di una data interpretazione: essa deve intensificare la nostra percezione dell’oggetto e in questo modo accrescere il nostro piacere estetico. Se l’oggetto continua a presentare lo stesso aspetto di prima, salvo il fatto che ad esso è stata aggiunta una sovrastruttura ingombrante, quella data interpretazione è inutile dal punto di vista estetico, per quanto grandi possano essere i suoi meriti storici o di altro tipo (E. Wind, Arte e Anarchia [ed. or., London 1963; New York 19642], trad. it. a cura di Rodolfo Wilcock, Milano 1986, 91).

L’incursore è quindi methorios, nel senso che sta sull’horos, sul confine a presidiare il proprio territorio, ma è anche attento a ciò che sta metá, al di là di quello, riuscendo così ad allargare il suo orizzonte e a cercare sempre nuovi ambiti da esplorare. Ma dopo il raid – la fugace scorribanda in territori che di norma non presidia e non controlla – l’incursore si dovrebbe assicurare di poter far ritorno presto ‘a casa’, garantendosi preventivamente una rapida e sicura ritirata; l’incursore, per la stessa natura episodica e strategica della sua azione, dovrebbe avere una sponda a cui tornare dopo l’avventura. Quella sponda, dice Settis, parlando per sé e per tutti noi, il “luogo familiare e sicuro” a cui tornare di tanto in tanto, “dovrebbe essere la cultura classica, l’arme absolue per intendere la storia culturale europea” (è una frase di Lord Milo Parmoor; Incursioni, alle pagine 36-37). Ma il nostro incursore dichiara con la freschezza e la temerarietà del giovane studioso che no, quella sponda non ce l’ha, non si è curato di garantirsela. O forse nel corso dell’impresa di ricerca durata una vita, nel labirinto della ricerca lo studioso ha perso, felicemente, la via di casa: “dopo tanti viaggi di andata e ritorno non sono più sicuro che sia così [che si debba far ritorno a casa]. Rivedendole in sinossi, quelle allineate in questo libro sono, piuttosto, ‘incursioni’ da un avamposto all’altro”. Incursioni molto anomale, dunque, perché senza previsione di riparo finale nel “luogo familiare e sicuro”; incursioni senza ritorno a casa. Incursioni il cui obiettivo non è la distruzione o la costruzione di schemi interpretativi ma l’avventura dello spaesamento e l’attivazione di cortocircuiti “di avamposto in avamposto” che disegnino traccianti non genealogie e illuminino di una nuova intelligenza, insieme storica e critica, il fenomeno artistico. “Non so quale merito o vantaggio potranno averne i lettori o gli studi. So però quale è stato il mio vantaggio: di sentirmi straniero in ogni luogo, con tante insicurezze ma anche, ogni volta, con molta curiosità”. Insicurezza e curiosità: è un bel binomio, una definizione seria e importante del movente della ricerca scientifica: solo il sentirsi, sempre, stranieri in terra straniera, solo l’esperienza dell’incertezza, vissuta in modo intellettualmente coraggioso, è la fonte dell’energia che porta lo studioso a esplorare sentieri impervi della ricerca, l’impulso che lo induce a non fermarsi ma a muoversi, allenando la mente al piacere dell’avventura.

“Sentirsi straniero in ogni luogo”. Per comporre questa lettura polifonica e collettiva del volume Incursioni abbiamo invitato compagni di studio e di ricerca adottando per gli inviti due criteri. La prima, ma non la più importante, guida alla selezione degli invitati è stata l’amicizia degli autori con Salvatore e fra di loro: non tanto l’amicizia praticata nella dimensione intima, famigliare e quotidiana, ma soprattutto l’amicizia stellare, coltivata leggendoci e studiandoci a distanza (perché, sì, l’amicizia intellettuale può anche essere felicemente libresca). Ma il criterio più importante che abbiamo adottato è stato scegliere di invitare amici e colleghi che siano in armi contro i “grenzpolizeilichen Befangenheit” (l’espressione è di Warburg), studiosi che non si sentono a casa nelle sigle dei SSDD (il “monstrum tutto italiano dei settori scientifici disciplinari” parole di Settis); studiosi che, forti di un metodo consolidato, di una loro specifica tool box, nella loro pratica di studio e di ricerca si siano però esercitati in proprio alle incursioni in altri campi del sapere. E perciò in grado di apprezzare l’esercizio, di stile e di metodo, di cui Settis in Incursioni dà prova.

Incursioni attraversa i confini della storia dell’arte, contemporanea e non solo, della filologia e dell’Antichità, della filologia e della storia della tradizione classica, della filologia e dell’antropologia. Perciò abbiamo invitato archeologi, storici dell’arte, filologi e antichisti, antropologi e filosofi a leggere con noi questo libro, a intervenire liberamente, fuori binario e secondo quel che il loro daimon suggeriva, dando parole e forma alle sollecitazioni che il testo provoca. Le risposte sono state varie, belle e plurali, ciascuna nello stile dell’autore: interventi in forma di breve saggio, con bibliografia sostanziosa e immagini; disamine generali dell’impianto del volume; affondi su uno dei temi trattati; riflessioni sui termini della tradizione e della contemporaneità, della memoria e del monumentum. Alcuni hanno offerto la loro lettura richiamando passaggi puntuali del testo, altri hanno reagito con altre immagini, altre suggestioni. Alcuni testi si richiamano l’un l’altro attraverso la comune origine in una pagina, una citazione o un capitolo, delle Incursioni di Settis, e in molti casi si è attivato un dialogo a distanza: in risposta al suo titolo, il libro di Settis ha provocato diverse incursioni nelle sue pagine, nel suo corredo di immagini, nel repertorio di fonti raccolte, nelle connessioni suggerite, attivando approfondimenti e derive, digressioni e sviluppi in una quantità di campi pari alla somma delle risonanze fra le argomentazioni di Settis e gli interessi dei singoli lettori: filosofia, musica, scienze dell’antico e dell’arte, ma anche l’impegno politico, il teatro, il museo, la città, il tempo. Emergono ricorrenze, la ripresa di passi e citazioni particolarmente eloquenti, alcune asserzioni a chiasmo, ma anche differenze di tipo teorico e metodologico. Il risultato di questi sguardi incrociati è il disegno delle dorsali e dei temi, e la perimetrazione del lessico stesso di Incursioni: è questa la lettura corale che si legge nel volumen qui sotto.

Sullo sfondo, una questione. Interpretatio, imitatio, aemulatio; traduzione fedele, versione libera con la combinazione di più fonti; competizione creativa con il modello. Con quale di questi dispositivi concettuali si cimenta l’artista del XXI secolo che lavora, più o meno esplicitamente, in dialogo con l’antico? La risposta è sospesa e forse il nostro tempo richiede una formulazione più complessa dello stesso lessico categoriale del fare artistico. Ma questa è l’interrogazione che innerva l’atlante dell’arte contemporanea che Settis propone in Incursioni, un atlante molto tagliato, molto suo: non oggettivo, non descrittivo, non esaustivo. Sono tutti artisti, però, che in qualche misura hanno trovato in Italia una sponda importante per il loro lavoro: artisti che, per dirla ippocraticamente, hanno trovato nel cielo italiano, non sempre direttamente ma quanto meno nell’accoglienza critica, una buona ‘costituzione’ per i loro umori.

Si tratta di circostanze, di attimi propizi. Non in tutte le opere ci sono riferimenti diretti all’antico. Il nostro tempo è “out of joint”: come sa già Amleto, è fuori dai cardini, è disarticolato, non procede secondo una traiettoria predeterminata e irreversibile ma per scarti. E il kairos genera ‘al volo’ insospettati incroci, fulminanti cortocircuiti di senso. Grazie a questi cortocircuiti però lo spettatore non è più passivo ma – per dirla con Jacques Rancière – è convocato a interagire, in quanto “agisce, osserva, sceglie, paragona, interpreta”. Non dovrebbe essere sempre questo il fine dell’arte, di tutte le epoche e in tutte le epoche? La risposta che Settis con le sue Incursioni ci indica è sì, e non è solo per la felicità, a tratti scintillante, della sua scrittura, ma soprattutto, principalmente, per il metodo. Perché Settis insegna che se il metodo è rigoroso, l’illuminazione è assicurata anche su ciò che pare lontano. E si ottiene l’obiettivo primo dell’archeologo classico e non solo: comprendere il passato per progettare il futuro.

Chiudiamo con una battuta che il professor Henry Walton Jones una volta rivolse ai suoi studenti: “L’archeologia non si occupa della verità. Se vi interessa la verità, l’aula di filosofia è in fondo al corridoio”. Ha certo ragione il più celebre tra gli archeologi del nostro tempo, più noto come Indiana Jones: l’archeologia, essendo una scienza, non si occupa della verità. Ma della luce dell’intelligenza sulle cose del mondo, sì. Brilla dalle pagine di Incursioni una certezza: l’archeologo tratta, rigorosamente e politicamente, del nostro presente.

NOTA PER PINO PUCCI: Trama e ordito di questa introduzione, e più in generale il progetto stesso di questa lettura corale sull’importante lavoro di Salvatore Settis, è stata disegnata insieme a Pino Pucci tra fine dicembre 2020 e il 15 febbraio 2021. Spunti diversi e puntuali citazioni che si leggono sopra sono tratti dalle conversazioni con lui e da alcuni dei suoi scritti; fra gli altri: G. Pucci, La profezia retrospettiva. Metodo archeologico e cultura materiale, in Mondo classico: i percorsi possibili, Ravenna 1985, 165-173; G. Pucci, La prova in archeologia, “Quaderni storici” 85, a. XXIX, 1 (aprile 1994), 59-74; G. Pucci, Agency, oggetto, immagine. L’antropologia dell’arte di Alfred Gell e l’Antichità classica, “Ricerche di Storia dell'arte” 94 (2008), 35-40; G. Pucci, Warburg e l’archeologia classica, in Aby Warburg e la cultura italiana. Fra sopravvivenze e prospettive di ricerca, a cura di C. Cieri Via e M. Forti, Milano 2009, 139-147; G. Pucci, I Romani e l’arte greca: originali e copie, in L’Antichità. Roma arti visive, Letteratura, a cura di U. Eco, Milano 2009, 291-301; G. Pucci, Arte antica e disgiunzione. Il nuovo Museo dell’Acropoli di Atene, “Studi di estetica” 45 (2012), 229-242; G. Pucci, Il più antico dei moderni: un profilo di Igor Mitoraj, “teCLa. Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica” 13 (giugno 2016), 43-71; G. Pucci, I ragazzi europei reinventano il nostro passato, “il manifesto” ALIAS domenica (8 gennaio 2017), 8; G. Pucci, Chi è il barbaro? I disastri della guerra sulla Colonna Traiana, in Uomini contro. Tra l’Iliade e la Grande Guerra, a cura di A. Camerotto, M. Fucecchi, G. Ieranò, Milano 2017, 51-66; G. Pucci, Pollak. Intuizioni ed epilogo di un connoisseur, “il manifesto” ALIAS domenica (17 febbraio 2019), 7; G. Pucci, Etruschifano. Guerrieri tombe templi del ragazzo pop, “il manifesto” ALIAS domenica (3 marzo 2019), 7; G. Pucci, Eterna Niobe da Omero alla Body Art, il manifesto” ALIAS domenica (24 marzo 2019), 5; G. Pucci, La copia degli Antichi e dei (post) Moderni, in Una lezione di archeologia globale. Studi in onore di Daniele Manacorda, a cura di M. Modolo, S. Pallecchi, G. Volpe, E. Zanini, Bari 2019, 99-104; G. Pucci, Canova. Plasmare il Moderno facendo propria la lezione dell’antico, “il manifesto” ALIAS domenica (16 giugno 2019), 9; G. Pucci, L’antico nell’era della post verità. A proposito di una mostra di Damien Hirst, “Forma urbis”, a. XXIV, 5-6 (maggio/giugno 2019), 30-35; G. Pucci, Nel segno di Kronos e Kairos, quindici artisti, fra cui Jimmie Durham, Kasia Fudakowski, Rä Di Martino, creano cortocircuiti di senso nel sito degli imperatori, “il manifesto” ALIAS domenica (6 settembre 2019), 9; G. Pucci, Apollo Kounellis. La vena dionisiaca dell’artista-ierofante, “il manifesto” ALIAS domenica (9 agosto 2020), 12; G. Pucci, Jackowski. Intervista sul classico, “il manifesto” ALIAS domenica (13 settembre 2020), 6.

Non sarebbe stato possibile portare a termine il lavoro di raccolta dei contributi dei diversi autori e, soprattutto, la stessa stesura della Presentazione pubblicata qui sopra, senza il sostegno e il prezioso e puntuale supporto, pratico e scientifico, di Mara Sternini: a Mara i curatori di questa lettura corale e la redazione di Engramma esprimono tutta la loro gratitudine.

Per citare questo articolo / To cite this article: M. Centanni, G. Pucci, Incursioni. Arte contemporanea e tradizione di Salvatore Settis (Feltrinelli, 2020). Una lettura Corale, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 189-196 | PDF

1 | Sacha Sosno, Le bon gutteur, 2008. Esposto alla mostra di Londra, The Classical Now, 2018.

2 | Edward Allington, Victory Boxed, 1987. Allestito alla mostra di Londra, The Classical Now, 2018.

3 | Banksy, Adonis with Teargas, 2017, Bethlehem, The Walled Off Hotel.

4 | Mimmo Jodice, Il compagno di Ulisse, Baia, 1992.

La straordinaria efficacia de Le bon gutteur (La buona sentinella, 2008) di Sacha Sosno risiede nelle assenze messe in scena dall’opera – e nel cortocircuito che esse creano rispetto alla nozione di autorevolezza [Fig. 1]. La replica della testa antica, alla quale il colore del bronzo artificialmente ‘invecchiato’ conferisce il sapore di un venerando reperto, è interrotta, nella zona centrale del volto, da una vuota cornice poligonale. L’osservatore non può che domandarsi se la sentinella stia indossando un futuristico modello di occhiali, in grado di potenziarne la visione, o sia del tutto cieca, priva dell’organo stesso della vista. La sentinella vigila, imperscrutabile, sul rispetto di una millenaria tradizione artistica e intellettuale, oppure il suo ruolo è piuttosto quello di un segno, inanimato e privo di volontà, di un passato la cui forza normativa è negli occhi di chi guarda? Nel recente Incursioni (per i tipi di Feltrinelli, 2020), Salvatore Settis costruisce un percorso di riflessione su questi nodi e, in ultima analisi, sul concetto di ‘tradizione’, con la paziente cura per i meccanismi di scoperta, catalogazione e lettura che costituiscono l’essenza stessa del lavoro di un archeologo. Attraverso saggi dedicati a una varietà di autori e, soprattutto, di mezzi espressivi, Settis invita il lettore a interrogarsi sulle infinite declinazioni, nell’arte contemporanea, di un “atlante” d’immagini e gesti le cui radici affondano nella cultura classica e, allo stesso tempo, sui modi in cui i processi dell’arte hanno contribuito a formare e disseminare quel repertorio cui l’arte occidentale attinge da oltre due millenni.

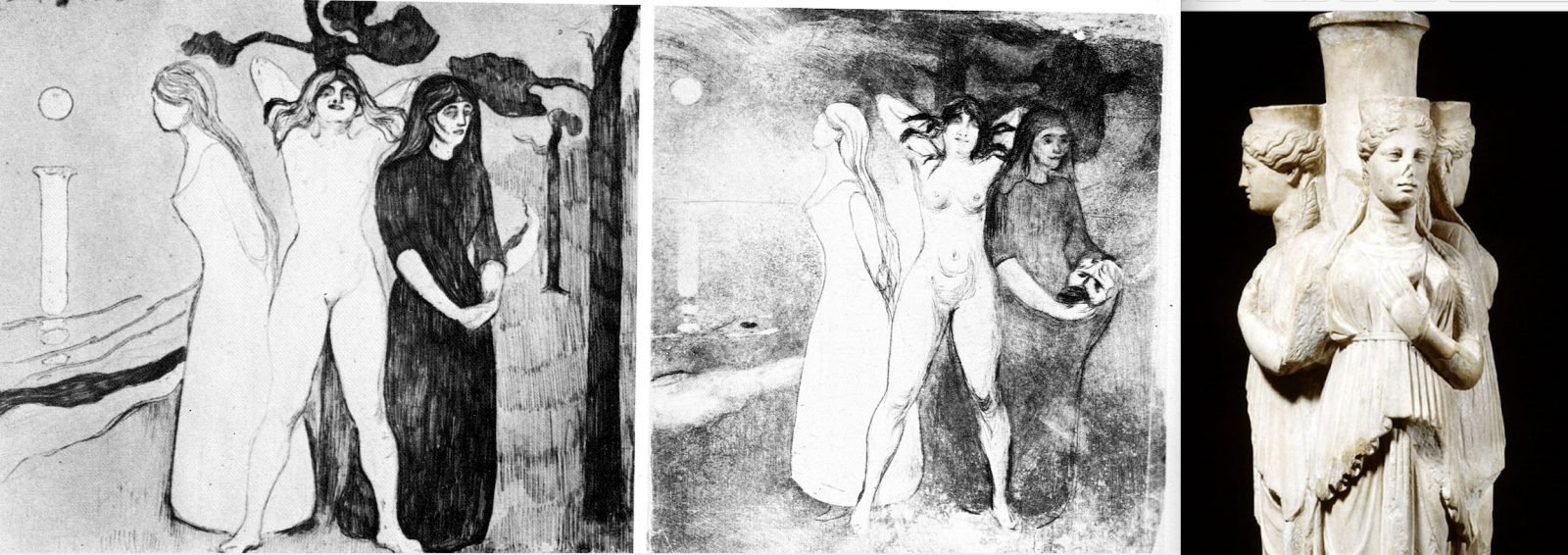

Lo sforzo di misurare le forme e la tenacia di questo legame, nonché la dimensione di creatività che esso cela e consente, è tutt’altro che nuovo – come insegna il vivace dibattito tra gli intellettuali romani circa l’originalità di Virgilio rispetto a Omero (Weiß 2017) e, più in generale, la riflessione che, dal periodo ellenistico in avanti, sembra essersi appuntata sul confine, spesso labile, tra citazione e falsificazione (Higbie 2017). La terminologia che la critica utilizza per definire il rapporto tra l’arte del XX e del XXI secolo e la ‘tradizione’ – da ‘replica’ a ‘citazione’, ‘allusione’, ‘appropriazione’, ‘influenza’, ‘ispirazione’, ‘pastiche’, ‘prestito’, e molte altre parole ancora – è, del resto, sostanzialmente identica a quella che la Kopienkritik ottocentesca (lo studio comparativo, modellato sulla filologia classica, degli esemplari romani di un certo tipo statuario al fine di ricostruirne il modello greco perduto) ha sperimentato a proposito del nesso tra il corpus della scultura romana e il passato greco (Anguissola 2015; Cupperi 2014; Serlorenzi, Barbanera, Pinelli 2018).

La sentinella di Sosno, così come gli oggetti delle Incursioni di Settis, è esemplare dell’impossibilità di ridurre il nesso tra l’arte contemporanea e la tradizione, in particolare quella classica, a una sola, univoca chiave di lettura. Si tratta, del resto, di ricostruire i termini del dialogo con un repertorio d’immagini, parole, concetti di necessità frammentario (giacché dell’Antichità possediamo oggetti e testi filtrati da un millenario processo di degrado naturale e selezione umana), eppure ‘coerente’ nella sua percezione come una sorta di ‘totalità paradigmatica’. Privo dei tratti fisiognomici principali, il volto bronzeo di Sosno restituisce i termini di questa parzialità – alludendo a una conoscenza limitata a dati generici, periferici, rispetto agli elementi di più autentica espressività. In questo, la scelta di Sosno riprende un’idea di completezza saldamente codificata fin dall’Antichità, che individua nella rappresentazione dei tratti del volto un momento cruciale nella resa della figura umana (Cic., Fam. 1.9.5 e Off., 3.10; si veda anche l’importante catalogo della recente mostra dedicata dal Met Breuer al ‘non finito’ nelle arti figurative, in particolare nei suoi nessi con gli antecedenti classici: Baum, Bayer, Wagstaff 2016).

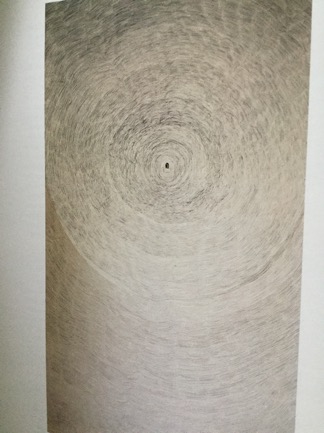

Le condizioni di luce e sfondo, peraltro, modificano l’impressione generata dalla scatola che sostituisce i lineamenti della sentinella: talora, essa pare uno specchio trasparente verso la realtà oltre la scultura stessa (la realtà vista ‘attraverso’ il filtro del classico); talaltra, ricorda un prisma di ‘materia grezza’ dal quale la figura sia parzialmente emersa (ribaltando, implicitamente, l’idea della bronzistica come un’arte realizzata “per via di porre”). La riflessione sui mezzi di estrazione dell’immagine dalla materia è al centro dei saggi di Settis e delle opere che in essi sono discusse. Il concetto di “traccia performativa”, formulato da Settis in occasione del simposio Detail und Aufmerksamkeit, tenutosi nel 2014 presso l’Istituto germanico di Storia dell’arte a Firenze (il contributo s’intitolava Periferie, epitomi, residui: strategie dell’attenzione) e sapientemente sfruttato ai fini delle sue Incursioni, è prezioso per comprendere il procedimento attraverso cui William Kentridge ha delineato le maestose figure di Triumphs and Laments (Incursioni, al capitolo 9) sui blocchi di travertino lungo il Tevere, in un processo di ‘estrazione’ delle scene dalla patina opaca che rivestiva la pietra. Le immagini di Kentridge paiono affiorare dalle tenaci sedimentazioni del tempo e della memoria, così come le figure in legno di Giuseppe Penone scaturiscono dal fusto stesso dell’albero generatore (Incursioni, al capitolo 7). Il “grado zero” della scultura che Penone recupera, ad esempio, in un’installazione quale Tra scorza e scorza (2003, Giardini della Reggia di Venaria Reale) rende palpabili, insieme, l’ineludibile natura materiale dell’opera, la sua forma e il gesto dell’artista che nella prima cerca (o sulla prima imprime) la seconda (Incursioni, alle pagine 211-212). Nello “stupore” e nella “sorpresa, che è data dalla materia stessa” e generata, nelle parole di Penone stesso, da una “azione del fare” (Incursioni, alle pagine 197-198), si scorge il riflesso di una lunga familiarità con il miracolo (miraculum nel lessico pliniano) della materia che muta la propria fisionomia e, meglio, della materia che in sé contiene immagini naturali, disponibili alla scoperta da parte dell’artefice (Cic., Div.1.23, 2.48-49; Plin., Nat. 16.199, 36.14, 36.134; si veda, in ultimo, Catoni 2020). La consapevolezza dei processi creativi è alla radice anche della scelta di Grisha Bruskin di dipingere in colore bianco i suoi prototipi umani in bronzo, schematiche iterazioni di veri Charakteres (se di questo acuto sguardo sui luoghi comuni di una società intendiamo ripercorrere, fino a Teofrasto, le manifestazioni), così da “farle regredire allo stato di gesso del suo remoto modello mentale” (Incursioni, al capitolo 6, pagina 175).

Nel 2018, Le bon gutteur è stato esposto a Londra nelle sale di King’s College alla Bush House e alla Somerset House, dove si dipanava il percorso di The Classical Now. La mostra, legata al progetto Modern Classicisms, come le Incursioni di Salvatore Settis si prefiggeva d’illuminare le articolazioni di un rapporto muovendo dalla prospettiva dello storico dell’arte antica (Squire, Cahill, Allen 2018). Nell’iniziativa londinese, il non-volto di metallo creato da Sosno era esposto insieme alla composizione di The Victory Boxed di Edward Allington [Fig. 2], costruita sui ritmici effetti d’iterazione di un topos e sulla sostituzione di una piatta uniformità ai potenti volumi e alla virtuosistica resa delle superfici dell’originale in marmo. Così, il vastissimo repertorio di archetipi offerto dall’Antichità classica fornisce a Dana Schutz (Incursioni, al capitolo 10) un linguaggio di straordinaria potenza per articolare un commento relativo, anzitutto, alla società contemporanea – il ricordo di Leda, posseduta dal cigno, non costituisce l’evocazione di una fonte iconografica, ma ispira una visione cruda, esasperata dalla condizione femminile. Non diversamente, l’Adonis with Teargas (o Bust of a Protester) assemblato da Banksy risponde, insieme al contesto stesso in cui è collocato, a istanze politiche strettamente attuali [Fig. 3]. Il volto è celato dietro a un foulard, in un meccanismo che sfrutta la frizione tra l’idea d’anonimità veicolata dalla maschera e l’immediata, ineludibile riconoscibilità di un prototipo classico. Consegnando a un’istantanea immobile e marmorea la frenesia della ribellione, Banksy trasfigura il soggetto dell’opera e lo trasferisce nella dimensione, remota e paradigmatica, del Classico. L’intero allestimento del Walled Off Hotel di Betlemme in cui il busto è collocato – un ambizioso quanto controverso progetto artistico, di rigenerazione urbana e lotta politica – sfrutta la discrasia tra il sapore coloniale degli arredi e la memoria di una storia traumatica, tutt’altro che conclusa. È il riferimento alla tradizione a rendere ‘classico’ un evento o, piuttosto, il ricorso al vocabolario classico riflette la consapevolezza, da parte dell’artista, dell’artificiosità di un’idea di “edle Einfalt und stille Größe” (“nobile semplicità e quieta grandezza”) che l’immaginario comune associa al concetto stesso di ‘Classico’, annullando ogni prospettiva storica e le frizioni questa implica?

Non sorprende che, in un volume scritto da un archeologo, al processo della scoperta e della sistematizzazione dei dati sia riservata un’attenzione vivissima (per lo storytelling/history-telling alla radice di tante esperienze nell’arte contemporanea si veda Roelstraete 2009). La teoria di trionfi e miserie composta da Kentridge presuppone lo sforzo di catalogare e classificare ricordi vicini o lontani, proiettati, ormai privi di scansione cronologica, sull’uniforme – ed eterna – superficie del travertino (per la fascinazione contemporanea verso i valori plastici del travertino, evidente per esempio nella poetica di Igor Mitoraj: si rimanda a Pucci 2016 e 2019b). I ‘prototipi umani’ di Bruskin emergono – vestigia di un lontano contesto – all’atto di un vero e proprio scavo (Collezione di un archeologo, si veda Incursioni, alle pagine 175-178), in maniera non diversa dai tesori di cui Damien Hirst ha immaginato e inscenato, a Venezia, il recupero da un antico relitto (Treasures from the Wreck of the Unbelievable, Venezia 2017: si veda Pucci 2019a).

Il compito dell’archeologo è, in ultima istanza, proprio quello di raccogliere la totalità delle tracce di una cultura artistica e materiale, ordinandole in un repertorio coerente, nel tentativo di colmare gli inevitabili iati tra quanto è sopravvissuto. La consapevolezza della parzialità di ciò che, del mondo antico, è giunto fino ai nostri giorni, si trova al centro degli scatti di Mimmo Jodice (Incursioni, al capitolo 4). La sapiente ricerca del movimento di Jodice cattura, con struggente partecipazione, il lavorio lento e costante del tempo che, implacabile, erode superfici, identità, ricordi. Il Compagno di Ulisse dal Ninfeo di Punta Epitaffio a Baia [Fig. 4] è il ritratto di un uomo senza volto. I contorni mossi e la superficie porosa della pietra, dall’aspetto quasi spugnoso, creano al contempo una testimonianza tangibile dello scorrere dei secoli e un paradigma umano cui sia all’infinito possibile sovrapporre la propria identità – nell’inesausta filiazione dei partecipanti al nostos odissiaco.

Il gesto con cui il fotografo ricompone il volto mutilato di una statua (Demetra, Opera I, 1992, 132) allude al lavoro di un restauratore, o di un archeologo che sia riuscito, fortuitamente, a recuperare due frammenti della stessa composizione. “Perché”, del resto, si domanda Settis, “le linee di frattura tra un frammento e l’altro non dovrebbero esser lasciate in vista, e narrarci il gesto dell’archeologo che scava, del restauratore che risana le ferite?” (Incursioni, alla pagina 141). Ciononostante, lo sguardo lirico di Jodice è lontanissimo da quello del tecnico o dello studioso – che mira a ricostruire la completezza o, almeno, a recuperarne una coerente immagine interiore. Nel volto in marmo fotografato da Jodice domina piuttosto lo scarto dei lineamenti creato dalla frattura stessa, così come i solchi e i vuoti scompongono l’immagine dei lacerti dipinti dall’oecus a giardino nella Casa del Bracciale d’Oro a Pompei (Affresco da Pompei 1982, 142), di cui le pubblicazioni archeologiche restituiscono invariabilmente, anche grazie agli strumenti digitali, l’originaria perfezione (Aoyagi, Pappalardo 2006, 189-191, 196-197, 200, 205, 209). Del pari, le azioni legate la ‘scoperta’ della Collezione di un archeologo di Bruskin altro non sono che il ribaltamento del metodo archeologico: se, nel lavoro dell’archeologo, la sistematizzazione dei materiali interviene dopo il loro recupero, così da mettere ordine in ciò di cui il caso ha determinato la sopravvivenza, la tassonomia sovietica elaborata di Bruskin precede la dispersione e il sotterramento dei suoi membri.

5 | Oliver Laris, Kopienkritik, 2011, Basilea, Skulpturhalle.

La medesima tensione a ricostruire un passato paradigmatico (perché lentamente divenuto, nella memoria collettiva, un corpus concluso) ma frammentario (e dunque fondamentalmente disorganico) è al centro della ricerca di Oliver Laric, che nel progetto collettivo L’image volée curato da Thomas Demand (Demand 2016) ha rivisitato l’esperienza di Serial Classic, precedente iniziativa della sede milanese della Fondazione Prada (Settis, Anguissola, Gasparotto 2015; vedi Galleria della mostra in Engramma). Attraverso lo sguardo di Laric, la statua di Penelope (che pure è un originale greco ‘seriale’, ripetuto poi in numerose repliche romane) diventa un solitario simbolo d’attesa, mentre tenui colori pastello attribuiscono una leziosa dimensione fiabesca alla stampa delle opere già raccolte in Serial Classic. In un allestimento di alcuni anni precedente, ospitato presso la Skulpturhalle di Basilea (2011, a cura di Raffael Dörig), Laric affrontava l’ineludibile arbitrarietà di ogni sforzo di ricomposizione e l’artificiosità che ne è l’esito [Fig. 5]. Nella cornice dei candidi calchi in gesso di figure quasi identiche (versioni diverse di stessi ‘tipi’ statuari), strumento essenziale per l’esercizio combinatorio dell’archeologo, il metodo della Kopienkritik assume le forme di teste in resina di celebri tipi policletei, la cui imperturbabile fisionomia è scomposta in fasce colorate [Fig. 6], a restituire sia il procedimento intellettuale che la ‘critica delle copie’ presuppone, sia la natura composita del suo risultato (prodotto della selezione e unione di parti di sculture diverse, sulla base di una – presunta – fedeltà al modello perduto).

6 | Oliver Laris, Kopienkritik, dettaglio di una testa, 2011, Basilea, Skulpturhalle.

La lettura di Settis cattura il complesso equilibrio tra il ricorso ad archetipi profondamente radicati nella coscienza e l’atto, consapevole, della ricerca di modelli nella memoria individuale e collettiva. Il gesto catturato nelle opere di Mimmo Jodice, di strappare una fotografia in due pezzi per poi ricomporli (Incursioni, alle pagine 138-140), si ripete nel processo analitico dello studioso che smembra le immagini, vi riconosce i segni di un linguaggio antico e li ricuce, infine, nella trama di un dialogo ininterrotto. L’accostamento di segmenti a colori e altri in bianco e nero (Incursioni, alla pagina 138) segna, nelle fotografie ricomposte di Jodice, il cambiamento di passo legato al graduale disvelamento dell’oggetto o dell’evento, alle oscillazioni e alla diversa vividezza delle memorie. In maniera analoga, l’Incursione nell’immaginario topografico di Tullio Pericoli (Incursioni, al capitolo 5) ripercorre i meccanismi di scomposizione, isolamento e sintesi attraverso i quali il pittore si appropria del paesaggio. Così, i saggi di Settis illuminano la mutevolezza e la vivacità del rapporto – diretto o mediato, inconscio o ponderato – tra l’arte contemporanea e la tradizione classica, in una lezione che parla anzitutto del mondo d’immagini in cui viviamo e, per chi dello studio dell’Antichità abbia fatto il proprio mestiere, di come l’interminabile processo di conoscenza del passato possa farsi, esso stesso, gesto archetipico e memoria.

Riferimenti bibliografici

- Anguissola 2015

A. Anguissola, “Idealplastik” and the Relationship between Greek and Roman Sculpture, in E.A. Friedland, M. Grunow Sobocinski, E. Gazda (eds.), The Oxford Handbook of Roman Sculpture, Oxford 2015, 240-259. - Aoyagi, Pappalardo 2006

M. Aoyagi, U. Pappalardo (a cura di), Pompei (Regiones VI-VII), Insula Occidentalis, Napoli 2006. - Baum, Bayer, Wagstaff 2016

K. Baum, A. Bayer, S. Wagstaff (eds.), Unfinished: Thoughts left Visible, New York 2016. - Catoni 2020

M.L. Catoni, Parian Marble and “quella che si fa per forza di levare”, in A. Anguissola, A. Grüner (eds.), The Nature of Art. Pliny the Elder on Materials, Turnhout 2020, 157-170. - Cupperi 2014

W. Cupperi (a cura di), Multiples in Pre-Modern Art, Zürich-Berlin 2014. - Demand 2016

T. Demand (ed.), L’image volée, Milano 2016. - Higbie 2017

C. Higbie, Collectors, Scholars, and Forgers in the Ancient World, Oxford 2017. - Pucci 2016

G. Pucci, Il più antico dei moderni: un profilo di Igor Mitoraj, “TeCLa. Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica” 13 (2016), 43-71. - Pucci 2019a

G. Pucci, L’antico nell’era della post-verità. A proposito di una mostra di Damien Hirst, “Forma Urbis” 14, 5/6 (2019), 30-35. - Pucci 2019b

G. Pucci, Una pietra scabrosa. Sculture moderne in Travertino, in M.A. Tomei, R. Borgia (a cura di), Lapis Tiburtinus. La lunga storia del Travertino, Tivoli 2019, 159-166. - Pucci 2020

P. Pucci, Ulisse. Un eroe umano per questi tempi di crisi, “Alias” (11 ottobre 2020), 8. - Roelstraete 2009

D. Roelstraete, The Way of the Shovel: on the Archaeological Imaginary in Art, “e-flux Journal” (marzo 2009). - Serlorenzi, Barbanera, Pinelli 2018

M. Serlorenzi, M. Barbanera, A. Pinelli (a cura di), Il classico si fa pop. Di scavi, copie e altri pasticci, Milano 2018. - Settis, Anguissola, Gasparotto 2015

S. Settis, A. Anguissola, D. Gasparotto (a cura di), Serial / Portable Classic. The Greek Canon and its Mutations, Milano 2015. - Squire, Cahill, Allen 2018

M. Squire, J. Cahill, R. Allen (eds.), The Classical Now, London 2018. - Weiß 2017

P. Weiß, Homer und Vergil im Vergleich. Ein Paradigma antiker Literaturkritik und seine Ästhetik, Tübingen 2017.

Per citare questo articolo / To cite this article: A. Anguissola, Le tracce dell'archeologo, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 197-206 | PDF

In dialogo con Salvatore Settis su Incursioni

Maurizio Bettini

Dato che di Incursioni. Arte contemporanea e tradizione ho avuto l’opportunità di discutere direttamente con l’autore nel gennaio scorso – in un incontro virtuale organizzato dal Centro AMA e dal DFCLAM dell’Università di Siena – mi è venuto quasi spontaneo dare un tono colloquiale al mio intervento: quasi che, nel formulare le mie riflessioni, mi stessi di nuovo rivolgendo a Salvatore. In questo modo mi è sembrato di mantenere vivo, per quanto possibile, il momento di quella discussione e dell’appassionante lettura che l’aveva preceduta – certo uno dei più lieti in un tempo così difficile.

Questo libro ha un sottotitolo che può sconcertare, ma nello stesso tempo dice tutta l’importanza e soprattutto la novità della riflessione che svolgi: Arte contemporanea e tradizione ha infatti l’aria di un ossimoro, mette insieme due termini che, nella percezione comune, suonano incompatibili o quasi. L’arte contemporanea, soprattutto agli occhi dei profani, è infatti sinonimo di rottura con la tradizione e, in molti casi, certo lo è. Ragion per cui quando si coglie qualche ‘eco’ della tradizione artistica passata in un’opera contemporanea, la critica fa ricorso, come dici, a un vocabolario molteplice, una Babele di termini: allusione, appropriazione, citazione, influenza, ispirazione, manipolazione, pastiche, prestito, riferimento, uso … In effetti la retorica sistematizzatrice è sempre in agguato, pronta a creare categorie e schemi, com’è avvenuto con i rapporti testuali interni ai testi nella teoria letteraria. Ho ancora vivida memoria di questo ingabbiamento in caselle retoriche dei – spesso presunti – rapporti fra testi, soprattutto poetici. Meno male che quell’onda mi pare ormai passata, lasciando solo poche tracce di spuma. Al contrario, in Incursioni tu ammetti la possibilità di individuare un principio unificante, che possa collocare anche l’arte contemporanea nella longue durée della pratica artistica: la “tradizione artistica” appunto. A questo proposito citi un motto (attribuito a Gustav Mahler) che colpisce per la sua profondità: “Tradizione non è adorare la cenere, ma custodire il fuoco”. Credo proprio che, più o meno consciamente, sia stato questo motto a ispirarti lungo la stesura del libro: nella tradizione artistica hai messo da parte la cenere e hai cercato (e trovato) ogni volta la favilla che ardeva.

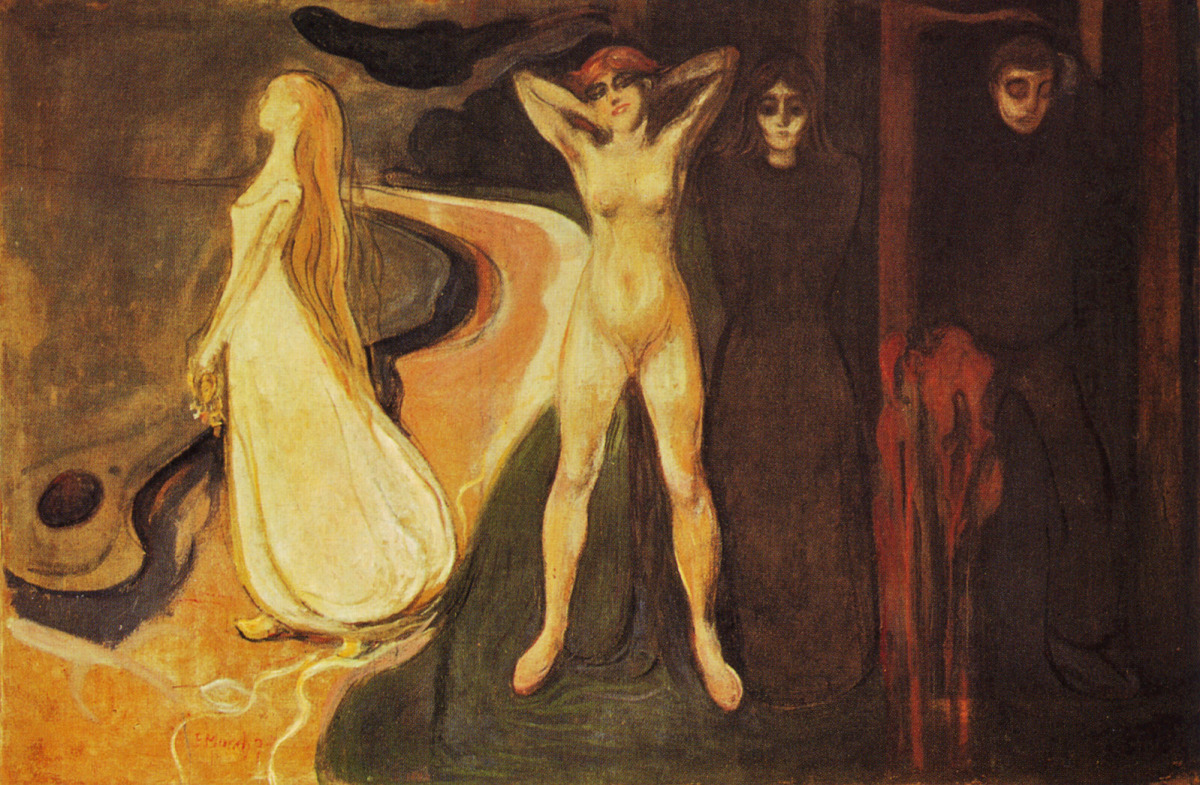

Di conseguenza mi pare che il tuo lavoro presenti due caratteristiche che lo rendono unico e – mi auguro – destinato a fungere da modello per future ricerche sull’arte contemporanea: da un lato infatti si affida a una impalcatura teorica solida e chiara, derivata dall’idea di “tradizione artistica” elaborata da Julius Schlosser e dalle Pathosformeln della Mnemosyne warburghiana; dall’altro c’è una rigorosa attenzione (ancora warburghiana) alla ricostruzione filologica degli elementi tràditi. Ogni volta, cioè, il ‘testo’ pittorico viene decostruito attraverso una serie di passaggi che mostrano concretamente il cammino compiuto attraverso la “tradizione artistica”. Si tratta della operazione che, prendendo a prestito una formula creata da Pinelli, definisci “reverse engineering” nei confronti dell’opera, lo smontaggio all’indietro degli elementi che la compongono. Nello stesso tempo, la cura non più filologico-verticale, ma, vorrei dire, antropologico-orizzontale, ti permette di riconnettere l’opera a ideologie o forme culturali ad essa contemporanee, le quali hanno ‘premuto’ sulla realizzazione dell’opera, facendone ciò che essa è all’interno di questo momento della tradizione. In altre parole, mostri la necessità (e la tua capacità) di penetrare nel repertorio delle figure interiori dell’artista, cercandovi indizi per comprendere anche i meccanismi della memoria sociale e di quella che Warburg chiamava “psico-storia”. Che è anche quello che ti permette di integrare l’immagine nel più vasto contesto ideologico, sociale, di bisogni, anche di polemiche e progetti, che l’immagine ri-proposta comunica relativamente al tempo in cui è creata.

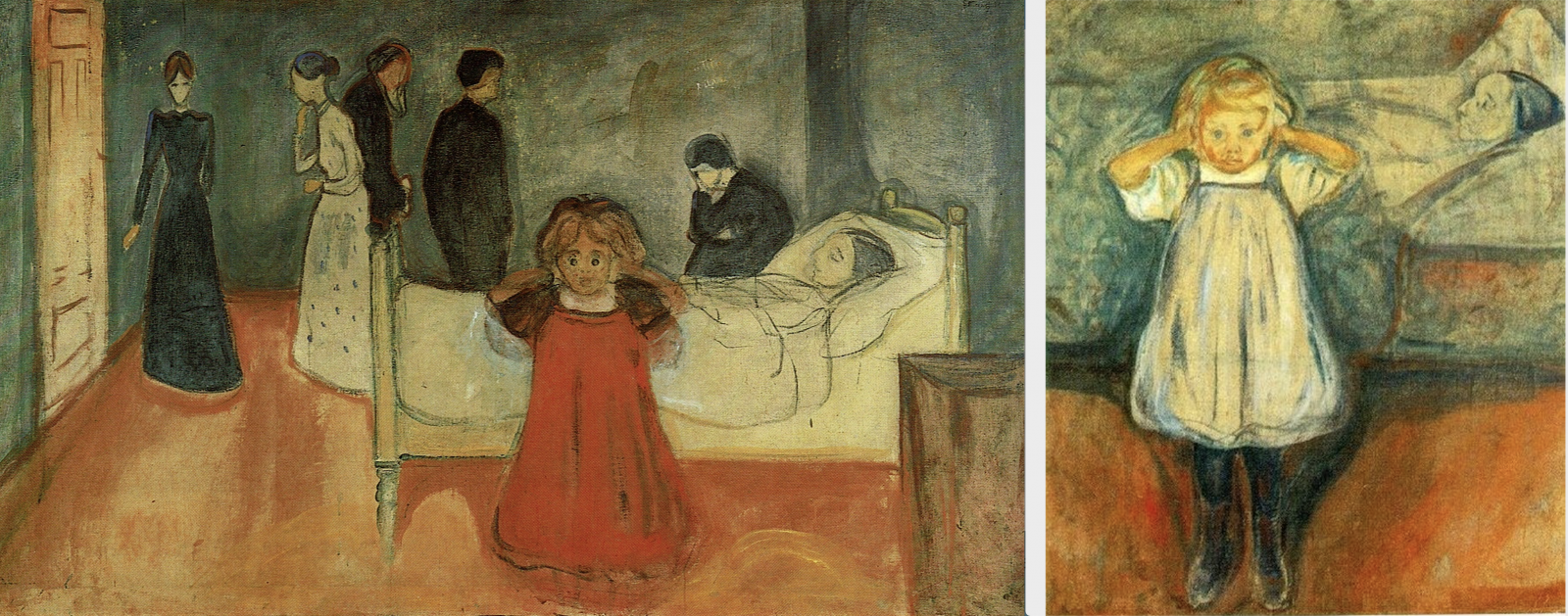

Da questo punto di vista credo che uno dei saggi diciamo più ‘warburghiani’ della raccolta sia quello dedicato a Renato Guttuso: Arte e delitto. Guttuso e la morte di Neruda (Incursioni, alle pagine 65 e ss.). Perché mi è parso che in questo caso il “reverse engineering” della decostruzione filologica (l’individuazione del tipico “braccio della morte”, Pathosformel presente già nella tradizione antica; le immagini della morte di Marat che stanno dietro il disegno di Guttuso; le varie opere che Guttuso ha a sua volta dedicato a Marat) si intreccia con una ricerca più vasta sugli indizi, anche esterni all’opera, necessari per comprendere i rapporti di amicizia, le posizioni politiche, l’ideologia che legano l’autore al soggetto e al suo tempo (la memoria sociale, la “psico-storia” di Warburg). Sempre in questa direzione, poi, una piccola perla (piccola solo perché il saggio è più breve di altri), è costituita per me dalla riflessione svolta a proposito di The Visible World di Dana Schutz (Incursioni, alle pagine 339 e seguenti). In questo caso l’accurato, e spesso sorprendente, smontaggio filologico dell’opera della pittrice americana (il riconoscimento di Leda nella figura femminile sdraiata sullo scoglio; l’identificazione del Cigno nell’uccello che la sovrasta; il gesto del braccio abbandonato; e così via) si accompagnano all’individuazione degli intensi sentimenti femministi che animano la pittrice e alla denuncia dello strapotere maschile sulla donna. Temi fortemente sentiti dalla pittrice e altrettanto fortemente attuali.

A proposito di questo quadro mi è anzi accaduto da fare una riflessione sul tema dei ‘racconti’. Quando si parla di memoria culturale relativamente alla tradizione figurativa, infatti, occorre tener conto, come tu fai, del fatto che molte di queste immagini – sto parlando di immagini classiche, o bibliche – vengono assieme a un racconto che le motiva: nel senso che esse rappresentano anche personaggi di una vicenda narrativa. Così la “Leda in ceppi” di The Visible World non richiama solo un’immagine pompeiana o un dipinto che rimonta a Michelangiolo, ma un mito di persecuzione e seduzione in cui sappiamo che Zeus ha inseguito Leda, regina di Sparta, e l’ha violentata finalmente sotto forma di un cigno; la testa tagliata di Giovanni, o quella di Oloferne, ci giungono sotto forma di immagini celebri ma anche all’interno di racconti in cui questi personaggi sono vittime di una donna, Salomè o Giuditta: le quali per motivi diversi hanno voluto la decapitazione di un uomo. E così via. Ora già Dan Sperber, ne Il contagio delle idee, ci aveva mostrato come le rappresentazioni, in generale, circolino molto di più, e molto meglio, se sono inserite o accompagnate da un racconto. Nel meccanismo che Sperber definisce “epidemiologia delle credenze” si può constatare che le rappresentazioni, le quali si presentano sotto forma di racconto, risultano più stabili e durature di altre.

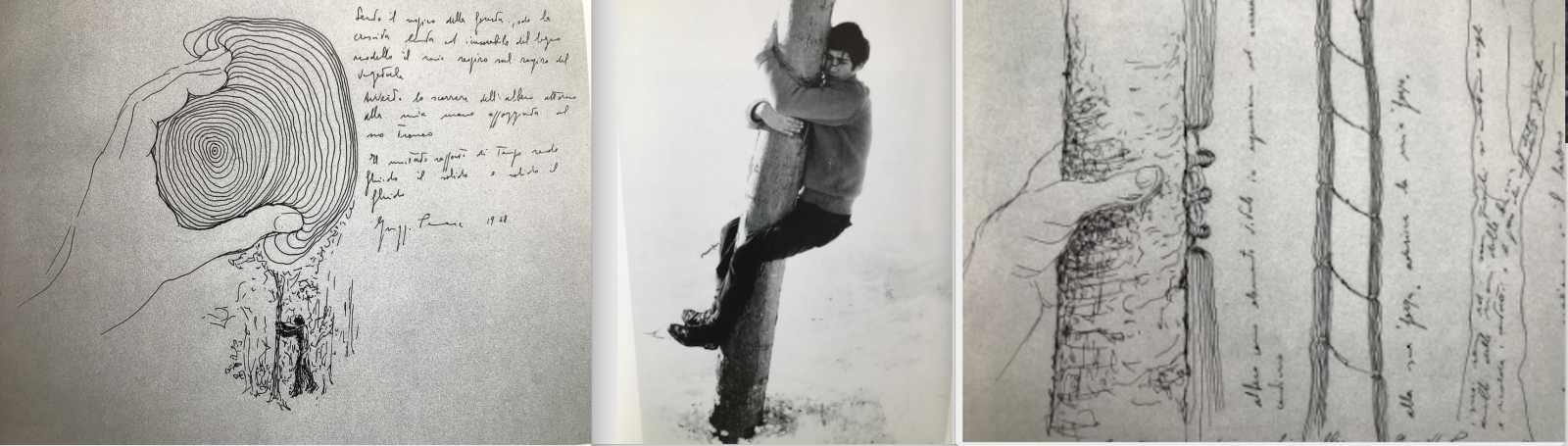

Il lavoro che hai svolto su Giuseppe Penone (Incursioni, alle pagine 187 e ss.) – un artista che sappiamo esserti particolarmente vicino – mi è parso poi che si muovesse entro orizzonti più vasti. La tua ricerca, a raggio davvero ampio stavolta, parte infatti dalla cultura greca, che nella forma di una colonna, in legno o pietra, ‘leggeva’ la figura umana; dalla consustanzialità, per dir così, fra l’uomo e l’albero, enunciata nella filosofia greca, presente poi in Plinio il vecchio (quando l’autore latino afferma che gli alberi hanno carne e vene) per trionfare nelle Metamorfosi di Ovidio (Dafne ovviamente); e ancora questa consustanzialità si ripresenta nel Dante del Convivio, quando l’autore fa asserire all’imperatore Federico “Omo è legno animato”; e poi in Leonardo, che lo riprende nella sua pratica anatomica, affermando che “il core è nocciolo che genera l’albero di vene …” (Incursioni, alla pagina 215).

Ora tutto questo in certo senso confluisce nell’opera di Giovanni Penone, la cui arte straordinaria ‘ritrova’ l’albero dentro il tronco o la trave, scavandola; che ‘fa crescere’ con lo sviluppo del tronco, dentro il tronco, una mano di bronzo (da qui l’interesse di Penone per l’Apollo e Dafne di Bernini, a motivo di quella mano di Apollo che ‘schiaccia’ la gamba della Ninfa). Ecco, in questa riflessione su Penone, e sulla sua arte, mi pare di veder agire una memoria culturale diversa rispetto a quella che si articola in Mnemosyne. Una memoria più vasta, che non è fatta solo di immagini, ma di modelli culturali, di rapporto uomo/natura, al punto che l’artista, per potere rappresentare qualcosa, deve prima farsi tale e quale alla cosa che intende rappresentare. Come afferma Dante ancora nel Convivio, che tu riporti (Incursioni, alla pagina 223): “chi pinge figura / se non può esser lei, non la può porre”. Anche se neppure Penone, certamente, si sottrae a una dimensione memoriale diciamo maggiormente consona ai principi warburghiani più classici: come nel caso dell’albero che sostiene fra i suoi rami (senza foglie) un sasso, e in questo modo si richiama all’Ercole Farnese.

E poi c’è il tableau vivant di Marcel Duchamp (Incursioni, alle pagine 39 e ss.), la sua testa tagliata poggiata sul tavolo, la compagna drappeggiata e dallo sguardo lontano. Anche in questa analisi metti in azione la decriptazione filologica dei diversi elementi che compongono la scena: la testa tagliata, quella che rimanda a Giuditta e Oloferne, ma anche a Orfeo (un poeta, un cantore, un artista) la cui presenza in filigrana non è evocata solo dalle immagini classiche della sua testa mozzata, ma anche dagli elementi bacchici, kantharos e tralcio d’edera, che compaiono nelle diverse versioni dell’opera. Anche in questo caso, insomma, il “reverse engineering” del filologo dà i suoi frutti, mettendo in luce i fili di immagini e di simboli i quali hanno il potere di mantenere anche questa singolare composizione dentro una tradizione artistica che va molto indietro nel tempo.

E poi c’è il metro, il misterioso metro che si snoda accanto alla testa mozzata dell’artista. Di questa singolare presenza tu dai già una spiegazione esauriente, molto ‘in contesto’ con la poetica di Duchamp. Ma avendo a che fare con un artista del genere, vorrei concludere queste brevi riflessioni proponendoti un’altra interpretazione, che, trattandosi di un personaggio come Duchamp, non esclude ovviamente quella che hai formulato. Sappiamo che l’artista amava molto i giochi di parole, le sciarade, gli anagrammi. Anche il suo stesso nome, e per opera sua, è andato incontro a diverse metamorfosi – dagli pseudonimi femminili all’anagramma omofonico con cui si designa: Marchand du Sel, in cui i fonemi che compongono il suo ‘vero’ nome si rimescolano in modo suggestivo. Già molti anni fa Maurizio Calvesi ha messo in luce questa passione di Duchamp, così connaturata al suo stile e al suo personaggio, per anagrammi, rebus, sciarade, acronimi, “contrepèteries”. E dunque, se il ‘mètre’ che si snoda sul tavolo, accanto alla testa dell’artista, fosse lì per indicare il ‘maître’, il maestro?

Per citare questo articolo / To cite this article: M. Bettini, In dialogo con Salvatore Settis su Incursioni, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 207-211 | PDF

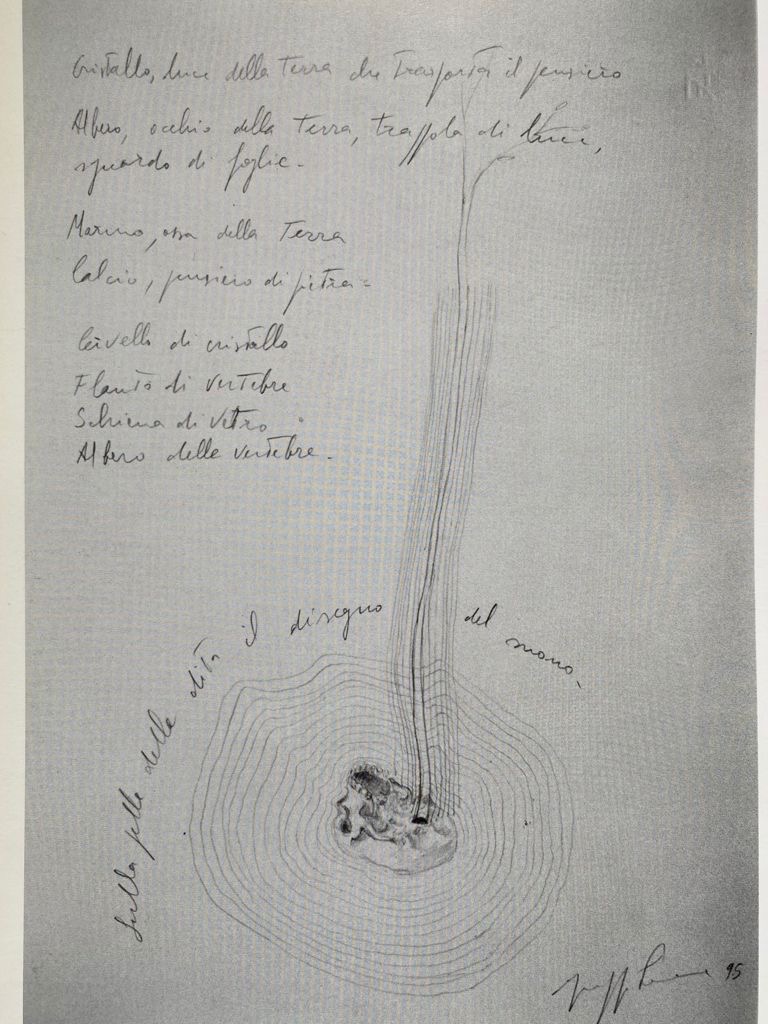

1 | Giuseppe Penone, Alpi marittime. Continuerà a crescere tranne che in quel punto, 1968-2003, albero (Ailanthus altissima) e bronzo, bosco di San Raffaele Cimena (Torino).

Il volume di Salvatore Settis prova come, una volta acquisito un metodo filologico, si possa “vagare da un soggetto all’altro”, si possano effettuare Incursioni nelle varie categorie storiche, dall’Antico al Rinascimento fino al Contemporaneo, muovendosi in terreni insondati senza dover essere specialisti “fosse un secolo, un artista, un tema”. Lo studioso di archeologia e dell’eredità della cultura classica, “straniero in ogni luogo” – ma per questo il suo lavoro connotato da un sapere vivo – consegna al pubblico una serie di saggi dedicati ad artisti di epoca moderna, che non rompono con la tradizione, ma piuttosto trasformano nel presente il passato, parte integrante del loro processo creativo.

Il metodo di Settis si plasma sulla lettura dell’opera d’arte contemporanea fatta di materia che, grazie alla mano e al pensiero dell’artista, respira, quando non vive essa stessa, come nel caso del legno cavato dagli alberi, “materia primordiale dell’architettura e della scultura”. Giuseppe Penone, “come avesse appreso la sua lezione di vita e d’arte nell’ombra di una foresta dell’antica Grecia”, lavora sulla ‘crescita’ degli alberi, la scultura è l’albero stesso che cresce divenendo vita. Una mano fissata a un tronco sarà inglobata dall’albero (Ailanthus altissima e bronzo, Alpi Marittime [Fig. 1]), un innesto possibile commentato già da Plinio, il quale, nella Storia naturale, agli alberi dedica ampio spazio (XII-XVII), e ricorda che nell’agorà di Megara:

Si trovava un ulivo selvatico molto antico a cui dei guerrieri valorosi avevano affisso le loro armi [di bronzo], che dopo moltissimo tempo avevano finito per essere incorporate nel tronco, diventando invisibili. Da quell’albero dipendeva il destino della città: un oracolo aveva infatti predetto che essa sarebbe andata in rovina se mai un albero avesse generato delle armi. Ed è proprio quello che avvenne, quando l’albero fu tagliato, e ne emersero elmi e schinieri (Plinio, Nat. Hist. XVI, 199).

Quella di Penone è dunque arte derivata dalla contaminazione uomo-natura e la mano scolpita, integrandosi nelle viscere dell’albero, crea un passaggio dal mondo animale a quello vegetale. L’artista imprime il suo gesto nella materia, “non tanto una forma predeterminata, ma una traccia performativa”. Negli anni in cui (1968 circa) vi era un divieto di creare l’oggetto, Penone “riparte dall’estetica dell’object trouvé” che viene “de-oggettificato in quanto ri-naturalizzato” (Incursioni, alla pagina 198).

2 | Maestro del Codice Squarcialupi, Paride incide il nome di Enone sulla corteccia di un faggio, particolare, primo quarto del XV secolo, Milano, Biblioteca Ambrosiana, S.P. 13 bis, c. 18r.

3 | Miniaturista francese del XVI secolo, Storie di Enone. Al centro: Enone scrive a Paride. A sinistra: Sogno di Ecuba; Giudizio di Paride. Sotto: Paride ed Enone incidono i loro nomi sulla corteccia di faggi, Paris, Bibliothèque Nationale de France, Richelieu Manuscrits Français 873, c. 27v.

Oltre a richiamare Plinio, Settis si sofferma su Ovidio, il poeta della vita palpitante del cosmo, delle Metamorfosi del corpo umano in albero, come nel caso di Dafne che, inseguita da Apollo, prega di perdere figuram (I, 545) e, presto, si avvede che il tenero petto si cinge di sottile corteccia, i capelli si mutano in fronde, le braccia in rami, i piedi si fissano in radici, il volto diventa una cima. La lingua plastica e la fervida immaginazione di Ovidio, così come la mano e il pensiero di Penone, dal largo respiro, trasmettono la “ininterrotta fluidità degli oggetti di natura, la stretta parentela fra i viventi”.

Lo scultore modella e intaglia il legno, l’amante lo incide, la mano di entrambi è guidata dal cuore. Da parte mia vorrei rammentare ancora il poeta latino, quello delle Heroides, in cui si trova il tema dell’incisione, della scritta sulla corteccia, che si dilata con la crescita dell’albero. Nella Epistula V, la protagonista è la ninfa Enone, amante di Paride sul monte Ida dove l’eroe era stato esposto dopo il sogno funesto di Ecuba di dare alla luce una fiaccola che commutava in fiamme la città di Troia. Una volta avuta in premio Elena, dopo l’arbitraggio fra le tre dee, Paride abbandona la ninfa che, per prima, gli aveva fatto conoscere l’amore. La fanciulla nella epistola ricorda i bei momenti trascorsi con l’amato di cui i faggi sono testimoni: l’eroe tracciava con il falcetto il nome dell’amata sulla corteccia tenera del tronco e le lettere si ingrandivano con la crescita dell’albero.

I faggi incisi da te conservano il mio nome, si legge ‘Enone’ scritto dal tuo falcetto. E quanto crescono i tronchi, altrettanto il mio nome: crescete ed ergetevi ritti per attestare i miei titoli! Ricordo che c’è un pioppo piantato sulla riva del fiume: sulla sua corteccia è scritta una lettera a ricordo di me. O pioppo, vivi, ti prego: tu che, piantato al bordo della riva, porti questa iscrizione sulla rugosa corteccia: “Quando Paride potrà respirare, dopo avere abbandonata Enone, l’acqua dello Xanto, tornando indietro, correrà alla sua sorgente” (Ovidio, Heroides V, 23-32).

Il tema si riscontra in pittura e nei codici miniati come nell’Ambrosiano S.P.13 bis [Fig. 2], che contiene il volgarizzamento delle Eroidi del traduttore fiorentino Filippo Ceffi, un manoscritto realizzato a Firenze nel primo quarto del Quattrocento, in cui si alternano, nelle carte, ventiquattro raffinatissimi disegni acquerellati. È anche l’unico testimone di questa traduzione che presenti almeno una miniatura per ognuna delle epistole di Ovidio, concepita dal Maestro del Codice Squarcialupi (Zaggia, Ceriana 1996, 32). Alla c. 18r, entro un paesaggio agreste, solcato da un fiume, l’eroe troiano incide con il falcetto, sulla corteccia di un faggio, il nome di Enone, la quale è munita di arco e di faretra, attributi che la connotano come cacciatrice, e si ritroveranno nella pittura domestica (Caciorgna 2004, 91-158; Caciorgna 2015). In ambito francese, si segnala la traduzione delle Heroides di Octavien de Saint-Gelais, dedicata a Carlo VIII e contenuta in vari manoscritti preziosamente decorati. In particolare, un codice della Biblioteca Nazionale di Parigi Richelieu Manuscrits Français 873, c. 27v [Fig. 3] comprende ventuno pagine miniate che mostrano, per lo più, l’immagine dell’eroina nell’atto di scrivere la lettera al suo amante (Caciorgna 2008, 37-39).

Nella vignetta centrale della miniatura francese, Enone, una figura solitaria contro la foresta di esili alberi, indossa una solenne veste rossa ed è intenta a scrivere la lettera a Paride che si allontana con la sua nave. Il momento evocato dall’artista è quello del tragico abbandono in cui l’eroe troiano parte con la sua flotta. Il soffio marino gonfia le vele ed Enone accompagna con lo sguardo la nave che si allontana sul mare. Intanto la spiaggia si bagna delle lacrime della ninfa (Ovidio, Heroides V, 55-58). Alle spalle dell’eroina la foresta richiama il periodo trascorso insieme dai due amanti quando Paride apprendeva l’arte della caccia da Enone, e gli mostrava i luoghi in cui le fiere riparavano i piccoli, tendeva le reti e conduceva i cani veloci sulla vetta dell’Ida (Ovidio, Heroides V, 19-22). Sul lato sinistro della miniatura è rappresentato l’antecedente della storia di Enone e Paride con Ecuba gravida che sogna di dare alla luce la fiaccola che incendierà Troia. Sotto si prospetta il Giudizio di Paride, mentre nella parte inferiore l’episodio di Paride che incide sulla corteccia le lettere del nome dell’amata (Ovidio, Heroides V, 23-32).

Penone, lo scultore degli alberi, ha realizzato un faggio in bronzo a grandezza naturale, quello di Otterlo [Fig. 4], un albero che si confonde con altri faggi, quelli veri. Nel tempo la scultura “ha assunto una patina che la assimila alla scorza dei suoi fratelli di legno […] l’artista ribadisce e precisa la sua ricerca sperimentale, in una spola incessante fra la spontaneità della natura e la propria (non meno naturale) creatività” (Incursioni, alla pagina 209).

4 | Giuseppe Penone, Il faggio di Otterlo, particolare, 1988, bronzo, Otterlo, Museo Kröller-Müller.

In tempi ancora recenti, le faggete erano luogo di passeggiate in cui uomini e donne lasciavano i segni del proprio amore nei tronchi, cuori trafitti oppure un nome (Caciorgna 2008-2010). Anche questa è ormai tradizione, superata da whatsapp, facebook, instagram, messaggi che si imprimono o perdono nella rete. Ma anche l’opera d’arte, costituita come l’uomo da materia, non sempre è eterna, muore e si trasforma.

Riferimenti bibliografici

- Caciorgna 2004

M. Caciorgna, Il naufragio felice. Studi di Filologia e Storia della Tradizione Classica nella cultura letteraria e figurativa senese, Sarzana (La Spezia) 2004. - Caciorgna 2008

M. Caciorgna, Da Ovidio a Domenico da Monticchiello. Presenza e connotazioni paradigmatiche delle Heroides nella cultura senese del Rinascimento, in Siena nel Rinascimento: l’ultimo secolo della Repubblica, atti del convegno promosso dall’Università di Warwick e da quella di Siena, con la collaborazione del centro Warburg Italia, Siena, Accademia degli Intronati, (Siena, 28-30 settembre 2003, Graduate College di Santa Chiara, Aula Magna), Siena 2008, 37-70. - Caciorgna 2008-2010

M. Caciorgna, Exempla amantium. Scritte d’amore sulle cortecce degli alberi e moduli elegiaci. Testo e immagine nella tradizione classica, dall’umanesimo all’epoca contemporanea, “Fontes. Rivista di Filologia, Iconografia e Storia della tradizione classica” 11/13 (2008-2010), 1-33. - Caciorgna 2015

M. Caciorgna, Francesco di Giorgio Martini and workshop, Fragment of a spalliera panel of the Abduction of Helen of Troy. The flight of Helen’s Attendants, in Carl Brandon Strehlke, Machtelt Israëls (eds.), Catalogue of the European Paintings in the Berenson Collection (Villa I Tatti Series), Milano 2015, 267-272. - Della Casa

A. Della Casa, traduzione e cura di, Publio Ovidio Nasone. Opere, Torino 1982. - Zaggia, Ceriana

M. Zaggia, M. Ceriana Zaggia, I manoscritti illustrati delle "Eroidi" ovidiane volgarizzate, Pisa 1996.

Per citare questo articolo / To cite this article: M. Caciorgna, Da Enone a P-enone. Incidere alberi vivi, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 212-218 | PDF

1

Molte le sollecitazioni che provengono dal libro di Salvatore Settis Incursioni. Arte contemporanea e tradizione. A partire dalla iniziale e necessaria delimitazione di campo fra le moltissime accezioni e i moltissimi contesti d'uso del termine tradizione. Entro il perimetro disegnato dalla nozione di tradizione come trasmissione delle pratiche sociali, culturali, artistiche e tecniche, secondo la declinazione di Julius Schlosser da un lato (Incursioni, alle pagine 14-16), e come trasmissione del linguaggio figurativo e stilistico classico che riemerge a distanza di tempo nelle manifestazioni artistiche post-antiche, secondo la declinazione di Aby Warburg dall'altro lato (Incursioni, alle pagine 18-37), si muove l'analisi, condotta con rigoroso metodo filologico, dei dieci casi esaminati in questo libro. Mi soffermerò su due aspetti che lo innervano per intero e che trovo di particolare interesse perché permettono, anzi implicano, anche un movimento inverso, dal contemporaneo all’antico. Le incursioni proposte in questo libro, infatti, non solo sperimentano l'uso di alcuni strumenti propri della ricerca storica, storico artistica, archeologica e filologica nell'analisi di contesti caratterizzati da un elevato grado di complessità – come sono i contesti, in movimento, dell'arte contemporanea (incluso il cinema). Esse invitano anche a tornare all’antico con un bagaglio di domande rinnovato o precisato, e a tornarvi con strumenti affinati proprio grazie alla complessità e densità documentale che caratterizza l’analisi dei contesti artistici contemporanei. Fra molti, sono due i versanti che sollecitano la mia riflessione: il primo è il rapporto fra la spinta alla codificazione e cristallizzazione degli schemata e la spinta all’adattamento e all’innovazione nelle produzioni artistiche anche dell’Antichità; il secondo versante ha a che fare con la storia di lungo periodo dei diversi modi di articolare nel medium visuale discorsi meta-artistici (inclusa la consapevolezza del fare artistico), che implicano una potenziale rottura dell’illusione e l’inclusione nell’immagine di riferimenti, per esempio, alla materia e alla techne con cui essa è prodotta. Questa spola fra il ‘dentro e fuori’ la techne include anche, fra le sue incarnazioni non visuali, l'uso esemplare e analogico del fare artistico entro contesti letterari anche di tipo riflessivo e scientifico, che indagano pratiche di natura diversa dalle technai visuali (per esempio l’operare della natura, la costruzione dei modelli politici, etc.).

2

Il tempo e lo spazio sono le due discriminanti più evidenti fra la prospettiva di analisi della tradizione come trasmissione di pratiche di bottega in contesti relativamente contenuti e omogenei e la prospettiva warburghiana adottata nella concezione e costruzione dell’Atlante Mnemosyne. Entrambe le prospettive sono accomunate dalla concretezza delle pratiche artistiche e dei materiali nei quali la tradizione prende corpo. Quest’ultima, anche se osservata entro lo spazio più angusto – quello di una bottega artigianale in un luogo e tempo determinati – implica sempre processi di manipolazione e trasformazione. Come ben evidenziato in questo libro, entrambe le prospettive, in modi diversi, si muovono fra due poli potenzialmente in conflitto, quello della spinta alla trasformazione, adattamento e manipolazione di schemata e forme da un lato, e quello della spinta alla loro cristallizzazione e codificazione, che garantiscono riconoscibilità e riusabilità dall’altro lato. Una variabile di particolare rilevanza per entrambe le prospettive è la multimedialità, osservabile negli usi sia antichi sia post-antichi del repertorio di forme e formule visuali codificate, accanto alla concomitante variabilità dei contesti di uso e di riuso. La multimedialità degli schemata è un tratto che, anche con solo riguardo all’Antichità classica, emerge non soltanto al livello di pratiche artistiche e di attestazioni visuali ma anche entro contesti riflessivi, che permettono di rilevare un altissimo grado di consapevolezza, nell’Antichità, del fatto che la possibilità che uno stesso schema – riconoscibile come tale – sia impiegabile entro media diversi garantisce la costruzione e la persistenza di un vocabolario stabile di forme e di valori (Catoni 2008). Esempi particolarmente chiari in tal senso offrono le rappresentazioni antiche di figure di danza, il cui alto grado di codificazione permette di osservare con più facilità il loro comportamento entro sistemi (materiali, formali o narrativi) diversi che costituiscono, diciamo così, altrettanti stress-test: si può ad esempio osservare il grado e tipo di costrizioni e rigidità riconducibili all’esigenza di riconoscibilità dello schema come anche gli spazi di costrizione o libertà di manipolazione riconducibili al medium o al contesto formale, narrativo e figurativo nei quali un determinato schema di danza è raffigurato o, ancora, gli spazi di nuovi significati, anche allusivi, che la rappresentazione di un determinato schema di danza in un determinato contesto narrativo apre.

Questo libro sollecita un ritorno all’analisi del funzionamento delle arti visuali nell’Antichità con strumenti affinati, in particolare per quanto riguarda sia lo studio del ruolo dei diversi media e contesti d’uso di schemata e dispositivi stilistici nell’orientare i significati sia l’analisi delle modalità di produzione delle immagini. Per quanto una produzione altamente seriale come è quella, ad esempio, della ceramica attica a figure nere e a figure rosse non presenti mai due vasi con figure identiche, è possibile però in alcuni casi rilevare l’uso dello stesso ‘cartone’ per realizzare figure diverse (si pensi, per citare un esempio, alla figura di Thorykion sul lato A di un’anfora attica a figure rosse firmata da Eutimide e la figura designata come Ettore dal nome inscritto su un’altra anfora firmata dallo stesso pittore [Figg. 1-2].

1 | Euthymides, Ettore si arma fra Priamo ed Ecuba [nomi iscritti], ca. 510-500 a.C., anfora attica a figure rosse, ex Vulci, München, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, inv. 2307. (Foto Bibi Saint-Pol, Creative Commons license.)

2 | Euthymides, Thorykion si arma fra due arcieri sciti Mae[...]g[.] e Euthybo[los], ca. 510-500 a.C., anfora attica a figure rosse, ex Vulci, München, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, inv. 2308. (Foto Bibi Saint-Pol, Creative Commons license.)

Anche in un contesto molto lontano da quello della ceramica attica, in alcune serie di affreschi pompeiani per esempio, è possibile seguire il migrare di elementi iconografici da una composizione all’altra e, nei casi più interessanti, fra composizioni diverse per rappresentare lo stesso soggetto o fra soggetti diversi (McNally 1985; Ghedini 1993; Bragantini 2004; Colpo 2005; Colpo 2006; Colpo 2007; Catoni-Osanna 2018). Casi come questi sono ormai da molto tempo considerati dagli studiosi preziose occasioni per studiare i meccanismi di funzionamento delle botteghe artigianali come anche l’uso e la trasmissione di modelli (Settis 1973; Ghedini 1997; Settis 2006; Settis 2008; Zanardi 2012): ma ciò che questo libro sollecita è lo studio di questi stessi casi come elementi degli ecosistemi cui le immagini appartengono, nei quali valgono regole proprie e specifiche e nei quali i media e i contesti figurativi o narrativi agiscono sulle forme e sugli schemata imponendo costrizioni o aprendo spazi di libertà di manipolazione o adattamento.

Questa possibilità di un ritorno all’antico con una strumentazione affinata, emerge a mio avviso nel modo più chiaro dall’analisi genetica condotta da Settis sul fregio di William Kentridge Triumphs and Laments (Incursioni, alle pagine 275-337) e sul film Il rito di Ingmar Bergman (Incursioni, alle pagine 103-131), in cui lo studio morfologico si intreccia con quello dei nuovi significati che letteralmente deflagrano dall’accostamento, in un nuovo contesto e in un nuovo medium, di schemi e formule iconografiche provenienti dai contesti culturali e cronologici più diversi nel primo caso, o dall’attivarsi di nuovi drammatici significati e allusioni a partire da un contesto determinato (quello dell’affresco nel grande triclinio della Villa dei Misteri) nel secondo caso. La stessa attenzione anche al ruolo che nella creazione di nuovi significati e linguaggi visuali giocano i media nei quali forme e suggestioni iconografiche si trasmettono e vengono reimpiegate è ben presente nello studio della fotografia di Marcel Duchamp ‘intitolata’ da Settis stesso Doppio Ritratto (Incursioni, alle pagine 38-63), del disegno di Renato Guttuso che rappresenta la morte di Neruda (Incursioni, alle pagine 65-101) come anche dei “conti con l’arte” di Bill Viola (Incursioni, alle pagine 233-273).

Questa spola fra l’antico da un lato e i contesti e i media della sua tradizione dall’altro lato, e viceversa, fu già d’altra parte l’oggetto della doppia mostra “Serial/Portable Classic” a cura di S. Settis, A. Anguissola, D. Gasparotto (Milano e Venezia 2015: v. una Galleria della mostra in Engramma) che puntava lo sguardo anche sui media e le pratiche artistiche proprie sia della costruzione del repertorio di forme classiche sia della loro trasmissione e riuso in contesti cronologici e geografici diversi da quelli in cui esse furono elaborate.

3

Seguendo questo stesso filo a ritroso rispetto al percorso del libro, dal contemporaneo all’antico, le analisi proposte da Settis di alcune opere di Mimmo Jodice e di Tullio Pericoli (Incursioni, alle pagine 133-145 e 147-163) sollecitano anche (oltre all’interessante problema della rappresentazione del tempo entro un medium statico) una riflessione sul rapporto, per così dire, fra dentro e fuori l’arte. Gli strappi e le artefatte frammentazioni di Jodice come anche il linguaggio paesaggistico della pittura di Tullio Pericoli impongono quasi all’osservatore un discorso che irrompe da fuori lo spazio figurato e che, entrando nell’ecosistema delle immagini, è forzato ad assumere i necessari tratti visuali per esistere nello spazio e nel genere della narrazione fotografica o pittorica. In un libro di qualche anno fa Luca Giuliani propose una lettura della pittura vascolare cosiddetta “a soggetto teatrale” basata su alcune regole di genere rispettivamente della commedia e della tragedia antiche (Giuliani 2013): se il genere della commedia antica consentiva, anzi prescriveva, la temporanea rottura dell’illusione scenica, in particolare nel momento meta-poetico della parabasi, il genere della tragedia non prevedeva tali sospensioni dell’illusione narrativa e scenica. Queste stesse regole di genere spiegano, secondo Giuliani, alcune convenzioni della pittura vascolare, per esempio quella di rappresentare esplicitamente come tali elementi della finzione teatrale (maschere, palcoscenico, personaggi) nelle rappresentazioni di commedie ma non in quelle tragiche.

Tornando all’antico col bagaglio di domande poste dal libro di Salvatore Settis, sarebbe forse possibile porre il problema in termini diversi e chiedersi quali sono, nei diversi contesti cronologici e culturali, i modi in cui negli ecosistemi delle immagini le arti visuali includono riflessioni meta-artistiche. Si potrebbe farlo a cominciare addirittura dai kouroi arcaici, un tipo scultoreo che prevede che il blocco di marmo dal quale il kouros è tratto ‘traspaia’, resti visibile nella statua finita (Barringer 2014; Dietrich 2017; sulle erme analizzate da questa prospettiva si può vedere Catoni 2020); e si potrebbe continuare ricordando il messaggio di orgoglio prevalentemente tecnologico (e commerciale) suggerito dall’iscrizione poetica ( [τ]ο͂ αϝὐτο͂ λίθo ἐμὶ ἀνδριὰς καὶ τὸ σφέλας) incisa sulla base del colosso alto 10 metri con la sua base, dedicato dagli abitanti di Nasso nel santuario di Apollo a Delo fra la fine del VII e l'inizio del VI secolo a.C. [Figg. 3-4-5].

3 | Torso frammentario di kouros monumentale identificato col Colosso dei Nassi (porzione superiore, lato posteriore), Delo, area del Santuario di Apollo. (Foto Harry Meyer, Institute for the Study of the Ancient World. Creative Commons license.)

4 | Torso frammentario di kouros monumentale identificato col Colosso dei Nassi (porzione superiore, lato anteriore), Delo, area del Santuario di Apollo. (Foto Harry Meyer, Institute for the Study of the Ancient World. Creative Commons license.)

5 | Torso frammentario di kouros monumentale identificato col Colosso dei Nassi (porzione inferiore), Delo, area del Santuario di Apollo. (Foto Zde. Creative Commons license.)

L’iscrizione ricorda che la statua e la base sono dello stesso blocco di marmo [Fig. 6]: le dimensioni colossali e le caratteristiche visuali della statua e della sua base dovevano destare meraviglia anche, ma forse soprattutto – come suggerisce l’iscrizione – per la capacità di evocare valori e significati legati al materiale, all’enormità e peso dei blocchi di marmo utilizzati e conseguentemente alla straordinaria capacità tecnologica dei Nassi di cavarli, trasportarli, scolpirli ed erigerli (Chamoux 1990; Martini 1990, 218; Hermary 1993; Gruben 1997; Giuliani 2005; Giuliani 2006; Martini 2006; Queyrel 2014; Martini 2018, riprendendo l'ipotesi di Hermary 1993, considera i frammenti oggi a Delo come i resti della statua che nel IV secolo a.C. rimpiazzò quella più antica).

6 | Base frammentaria inscritta del Colosso dei Nassi (lato posteriore), Delo, area del Santuario di Apollo. (Foto Olaf Tausch. Creative Commons license.)

È evidente che la possibilità di analizzare nel lungo periodo i modi in cui l’arte può tematizzare se stessa o discorsi meta-artistici nel medium visuale deve ancorarsi alla specificità dei casi analizzati (si veda per esempio Anguissola 2018) perfino quando ci si trovi di fronte a espressioni che divengono topiche. Lo stesso Settis notava, a proposito dell’interpretazione dell’espressione ex uno lapide riferita da Plinio al gruppo del Laocoonte (Plinio, Nat. Hist. XXXVI, 37; Settis 1999, 42 e 79-81), la vitalità di questo modo di fare riferimento al materiale (il marmo) nel contesto pliniano ma non soltanto:

La maestria tecnica degli scultori in marmo viene perciò lodata in vario modo, e in particolare ricorrendo ben quattro volte, in rapida successione, all’espressione ex uno lapide (in un caso ex eodem lapide), riferita a opere di grande complessità compositiva [...] (Settis 1999, 42).

Ogni contesto nell’ecosistema delle immagini va analizzato iuxta propria principia. Ma fra gli strappi di Jodice e il blocco di marmo che resta visibile o che parla di sé nella scultura greca arcaica, esiste un filo, che è quello della possibilità di articolare nel medium visuale una spola fra dentro e fuori l’arte.

Riferimenti bibliografici

- Anguissola 2018

A. Anguissola, Supports in Roman Marble Sculpture. Workshop Practice and Modes of Viewing, Cambridge 2018. - Barringer 2014

J.M. Barringer, The Art and Archaeology of Ancient Greece, Cambridge 2014. - Bragantini 2004

I. Bragantini, Una pittura senza maestri: la produzione della pittura parietale romana, “Journal of Roman Archaeology” 17 (2004), 131-145. - Catoni 2008

M.L. Catoni, La comunicazione non verbale nella Grecia antica, Torino 2008. - Catoni 2020

M.L. Catoni, Parian Marble and ‘Quella che si fa per forza di levare’, in A. Anguissola, A. Grüner (eds.), The Nature of Art: Pliny the Elder on Materials, Turnhout 2020, 157-170. - Catoni, Osanna 2018

M.L. Catoni, M. Osanna, Arianna a Nasso. Un nuovo affresco dalla Regio V 5 di Pompei, “Bollettino d'Arte” 39-40 (2018), 5-46. - Chamoux 1990

F. Chamoux, L’Epigramme du Colosse des Naxiens à Délos, “Bulletin de Correspondance Hellenique” 114 (1990),185-186. - Colpo 2005

I. Colpo, La formazione del repertorio. Immagini di Ganimede dall’area vesuviana, “Eidola” 2 (2005), 67-93. - Colpo 2006

I. Colpo, Quod non alter et alter eras. Dinamiche figurative nel repertorio di Narciso in area vesuviana, “Antenor. Miscellanea di studi di archeologia” 5 (2006), 51-85. - Colpo 2007

I. Colpo, Circolazione di schemi nella formazione del repertorio mitologico di IV stile a Pompei: l’immagine di Endimione seduto, in Circulación de temas y sistemas decorativos en la pintura mural antigua, a cura di C. Guiral–Pelegrín, Calatayud 2007, 77-82. - Colpo, Ghedini 2007

I. Colpo, F. Ghedini, Schema e schema iconografico: il caso di Ciparisso nel repertorio pompeiano, “Eidola” 4 (2007), 49-69. - Dietrich 2017

N. Dietrich, Framing Archaic Greek Sculpture. Figure Ornament and Script, in V. Platt, M. Squire, The Frame in Classical Art. A Cultural History, Cambridge 2017, 270-316. - Ghedini 1993

F. Ghedini, Arte romana: generi e gesti, in S. Settis (a cura di), Civiltà dei romani. Un linguaggio comune, Milano 1993, 161-178. - Ghedini 1997

F. Ghedini, Trasmissione di iconografie, in Enciclopedia dell'Arte antica, II suppl. (1997), V, 824-837. - Giuliani 2005

L. Giuliani, Der Koloss der Naxier, in L. Giuliani (ed.), Meisterwerke der antiken Kunst, München 2005, 12–27. - Giuliani 2006

L. Giuliani, „Aus demselben Stein bin ich“. Zum Verständnis der Inschrift an der Basis des Naxier-Kolosses auf Delos, in A. Dostert, F. Lang (hrsg. von), Mittel und Wege. Zur Bedeutung von Material und Technik in der Archäologie, Möhnesee 2006, 101-112. - Giuliani 2013

L. Giuliani, Possenspiel mit tragischem Helden. Mechanismen der Komik in antiken Thetherbildern, Göttingen 2013. - Gruben 1997

G. Gruben, Naxos und Delos. Studien zur archaischen Architektur der Kykladen, “Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts” 112 (1997), 261-416. - Hermary 1993

A. Hermary, Le colosse des Naxiens à Délos, “Revue des Etudes Anciennes” 95 (1993), 11-27. - Martini 1990

W. Martini, Die archaische Plastik der Griechen, Darmstadt 1990. - Martini 2006

W. Martini, Bild und Wort, Vortrag Kolloquium „IkonoTexte–Duale Mediensituationen“ (Kleine Mommsen–Tagung. 17-19. Februar 2006; pdf a questo link). - Martini 2018

W. Martini, Der Koloss der Naxier. Eine Revision, “Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Institus” 133 (2018), 27–47. - McNally 1985

S. McNally, Ariadne and Others: Images of Sleep in Greek and Early Roman Art, “Classical Antiquity” 4.2 (1985), 152-192. - Queyrel 2014

F. Queyrel, Apollon et le colosse des Naxiens, “Revue Archéologique”, 2 (2014), 245-258. - Settis 1973

S. Settis, Mys figlio di Hermias: un toreuta del secolo IV a.C., “Studi Classici e Orientali” 22 (1973), 169-171. - Settis 1999

S. Settis, Laocoonte. Fama e stile, Roma 1999. - Settis 2006

S. Settis, Il Papiro di Artemidoro: un libro di bottega e la storia dell’arte antica, in C. Gallazzi, S. Settis (a cura di), Le tre vite del papiro di Artemidoro. Voci e sguardi dall’Egitto Greco-Romano, Torino 2006, 20-65. - Settis 2008

S. Settis, Il contributo del papiro alla storia dell’arte antica, in C. Gallazzi, B. Kramer, S. Settis (a cura di), Il Papiro di Artemidoro (P. Artemid), Milano 2008, 581-616. - Zanardi 2012

B. Zanardi, “Hic catagrapha invenit, hoc est obliquas imagines” (Plin., Nat. Hist., XXXV 56). L’uso del disegno nella pittura antica, in P. Clini (a cura di ), Vitruvio e il disegno di architettura, Venezia 2012, 61-83.