Il fantasma di un ritratto

Proposta per l’identificazione del referente figurativo dei sonetti 15-17 di Serafino Aquilano

Diletta Gamberini*

English abstract

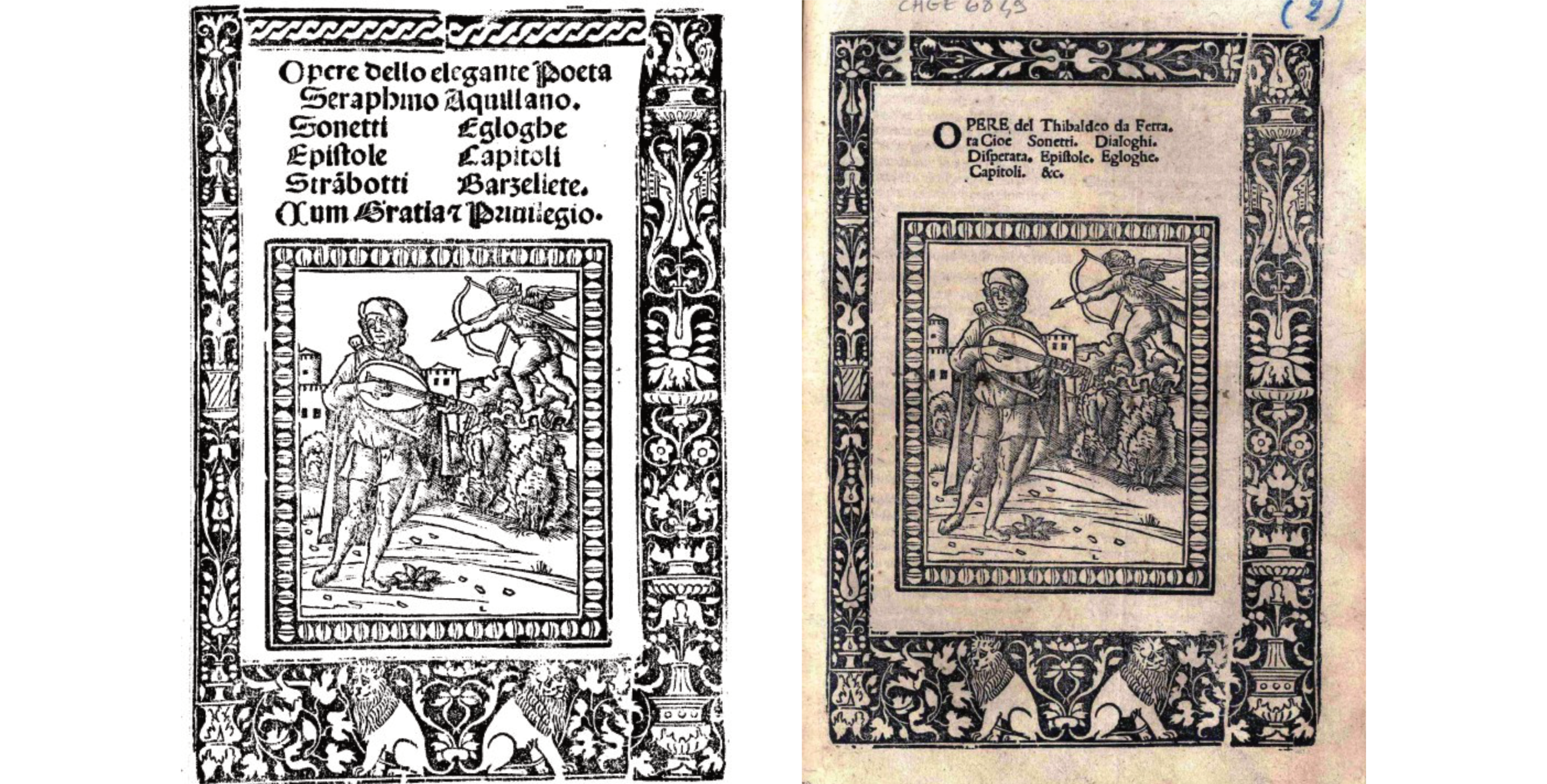

1 | Frontespizio di Serafino Aquilano, Opere dello elegante poeta Seraphino Aquillano. Sonetti epistole strambotti egloghe capitoli barzeliete, Stampato in Venetia per Georgio de Rusconi milanese, 1510 adi XXIII di decembre.

2 | Frontespizio di Antonio Tebaldeo, Opere del Thibaldeo da Ferrara cioe Sonetti. Dialoghi. Disperata. Epistole. Egloghe. Capitoli. &c., Impresso in Venetia per me Manfredo de Monteferrato, 1507 a di XXV del mese de zugno.

Nell’introduzione a Only Connect…: Art and the Spectator in the Italian Renaissance, John Shearman dichiarava di aver scritto un libro che ambiva a istituire nessi tra due approcci metodologici troppo spesso divaricati e incomunicanti: da un lato lo storicismo e dall’altro l’ermeneutica, da lui intesa come attività interpretativa applicata tanto ai testi scritti quanto alle opere d’arte e alle architetture del passato (Shearman 1992, 4-5). L’autore sottolineava però che per l’essere umano risulta impossibile conseguire appieno l’obiettivo ideale dello storicismo, che presume che gli individui possano astrarsi dal proprio tempo e dai suoi criteri di giudizio e mutuare il tempo e i criteri di giudizio di uomini e donne vissuti secoli prima. A questo egli sommava un altro fattore di errore, stavolta connaturato allo statuto epistemologico debole delle discipline umanistiche: la mancanza di certezze sperimentali. A dire dello storico dell’arte britannico, sarebbe nondimeno indice di scarso pragmatismo permettere che l’inevitabile fondo di incertezza e l’onnipresente rischio di errore paralizzino quanto egli definiva “the exercise of historical imagination” (Shearman 1992, 5). Egli incoraggiava anzi gli studiosi suoi lettori ad abbracciare il pericolo di avanzare ipotesi che, per quanto formulate in modo tale da risultare le più economiche possibili e in grado di tenere insieme tutti i dati di conoscenza a disposizione in un determinato momento, potrebbero con il progredire delle indagini venire smentite da nuovi elementi conoscitivi.

Ai fini del nostro discorso è inoltre utile rammentare che, nel capitolo Portraits and Poets (Shearman 1992, 108-48), l’autore di Only Connect… trattava diversi esempi della tipologia di effigie di cui il nostro caso di studio rappresenterà un caso precoce: il sottogenere di ritratto pittorico autonomo che, nell’Italia del Rinascimento, aveva come soggetto un poeta. Presupposto delle pagine che seguono sono dunque anche i rilievi con cui lo storico dell’arte britannico faceva luce sul rapporto genetico che sussiste fra le argomentazioni topiche addotte dalla poesia rinascimentale intorno a poteri e limiti dei ritratti figurativi e lo sviluppo, tra fine Quattrocento e gli anni Trenta del Cinquecento, di nuovi codici rappresentativi interni al genere della ritrattistica: nuovi codici che, ad esempio, sollecitavano pittori e scultori a mostrare i loro soggetti non più inaccessibili e chiusi in se stessi in rappresentazioni di profilo, bensì rivolti frontalmente o di tre quarti verso il pubblico, con posture dinamiche e sguardi che invitavano i riguardanti a istituire una relazione intima con i protagonisti dell’immagine.

Ho ripercorso brevemente quelle pagine del magistrale libro di Shearman perché il presente contributo intende proporre un’ipotesi che cerca di tenere assieme storicismo ed ermeneutica e che al contempo resta, a tutti gli effetti, non dimostrata con certezza. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, vedremo anzi come l’ipotesi risulti forse proprio non dimostrabile con sicurezza. A dispetto del peso degli indizi che verranno presentati, permane in altri termini un certo rischio di “fallare” (Shearman 1992, 5) nel suggerire l’identificazione dell’opera d’arte cui fa riferimento un terzetto di sonetti tardo-quattrocenteschi del rimatore e musico Serafino Ciminelli, detto Serafino Aquilano (1466-1500), grande protagonista di quella stagione della lirica rinascimentale che convenzionalmente va sotto il nome di poesia cortigiana, dominante nella scena letteraria nord-italiana fino all’imporsi del petrarchismo bembiano [1]. Proprio sulla scorta dell’invito dello studioso britannico a non sottrarsi all’esercizio ponderato dell’immaginazione storica, si cercherà anzi di mostrare come il tentativo di individuare il dipinto fatto oggetto di commento in quelle poesie possa illuminare fattori fondamentali della loro comunicazione letteraria, quali i destinatari, il contesto e i network culturali di riferimento.

I. I dati di partenza testuali

La serie sonettistica in esame è divenuta in anni recenti piuttosto nota fra gli specialisti delle interazioni tra letteratura e arti figurative nell’Italia del Rinascimento, perché oggetto di eccellenti disamine nei capitali libri che Lina Bolzoni e Federica Pich hanno dedicato a questi scambi (Bolzoni 2008, 31, 33-35, 37, 40-41, 119-26 e Pich 2010, 141-43). Corrispondente nella moderna edizione dei Sonetti del Ciminelli ai testi numero 15-17 (Aquilano 2005, 101-05), la sequenza si articola come segue:

Ad Berar

Unico Bernardin, l’opra è syncera,

ben che alcun dica che ’l non è el mio aspecto,

ma non curar, ch’io t’ho scusato e decto

che far non si potea quel che non era

con dir che mai tu mi vedesti in ciera,

perché dal dì ch’altrui m’aperse el pecto

perdì l’ardir, la forza e l’intellecto,

la forma, el cor la ymagine mia vera.

E solo apresso lei son facto una ombra

che in un puncto disparo e nulla torno

se qualche cosa el mio bel sole ingombra.

E se a te parse di vedermi un giorno

mia scorza fu, non io, che ognuno adombra,

ch’Amor la tien sol per mio grave scorno.

Sopra el medesimo ritracto mandandolo

O ritracto dal ver, tu sei pur divo,

ché in poter de madonna oggi ne vai,

non te doler del spirto che non hai

ché a mezzo del tuo segno io non arrivo.

Io son pur, come tu, d’anima privo

e pato e sento, onde quel tu non fai;

ma per la effigie equal chi scerne mai

qual un de doi chiamar se possa vivo?

Più presto tu, ché avendo lei desio,

come fe’ già di me, che canti o parli,

già ch’ella el tien darratti el spirto mio;

ché, come leva i spirti, anche può darli,

onde tucto el mio ardor che non posso io

potrai tu solo alor manifestarli.

Al prefato pictore

Se l’opra tua di me non ha già molto,

non da te, Bernardin, vien da colei

che l’imagine mia porta con lei,

l’aspecto mio non è donde m’hai tolto.

Son tucto un longo tempo in essa accolto,

onde per far del viso i membri mei

prima te converria retrar costei

e poi robbarmi intorno al suo bel volto.

Ma come la torrai che tu non ardi

al far degli occhi, e lei quelli volgendo?

Ché tucti i sguardi soi son foco e dardi!

Sola una via per tuo scampo comprendo:

pinger serrati i perigliosi sguardi,

ritrare el resto e dir ch’era dormendo.

La vicenda tematizzata nel terzetto di poesie è chiara nelle sue linee di fondo. Queste venivano del resto già individuate nelle rubriche dei sonetti, risalenti all’edizione curata da Angelo Colocci nel 1503 per i tipi di Besicken, e più puntualmente ripercorse da Federica Pich nel commento ai testi che leggiamo nella sezione antologica di Poesia e ritratto nel Rinascimento (Bolzoni 2008, 119-26). Nel primo componimento, l’autore si rivolgeva a un eccellente (“unico”) pittore di nome Bernardino per consolarlo delle critiche di scarsa somiglianza che avrebbero colpito un ritratto da lui dipinto che raffigurava lo stesso poeta. Come messo in evidenza soprattutto dalle note della Pich, questo rimprovero che dei generici spettatori avrebbero mosso alla similitudo dell’effigie di Serafino offriva al rimatore l’occasione per fare sfoggio di trovate concettose, tipiche della poesia cortigiana. Le trovate erano in questo caso giocate sul confronto punto per punto tra il ritratto che era stato dipinto da Bernardino e il referente di quell’opera – il personaggio che dice “io” nel testo – in quanto soggetto che era stato spossessato di sé e trasformato dall’amata in una sorta di hollow man, di scorza d’uomo vuota e priva di vita. Sappiamo al proposito che la struttura topica che, nella poesia di età umanistico-rinascimentale, metteva in relazione di analogia il figurante dell’effigie pittorica al figurato del protagonista dell’immagine [3] prevedeva, di norma, l’enunciazione dell’esistenza di certi limiti della similitudo mimetica. Erano questi a permettere in ultima istanza di discernere la creazione dell’arte da quella della natura, sulla base di formule del tipo “il ritratto è tanto simile al suo soggetto da potersi confondere con lui, se non fosse che il quadro manca della voce / dell’anima / dello spirito vitale”.

Nel nostro caso, il fatto che il soggetto risultasse, a causa della passione, già mancante di voce, di anima e di spirito vitale consentiva al rimatore di volgere in positivo il biasimo che aveva colpito l’opera di Bernardino. Non era vero – certificava il poeta – che l’immagine fosse poco rispondente alle fattezze del suo protagonista: al contrario, essa restituiva con piena fedeltà (“syncera” vale qui “aderente al modello”) l’aspetto di un innamorato che si era visto fendere il petto dall’amata e privare di “ardir”, “forza”, “intelletto”, “forma”, “cuore” e “ymagine […] vera”. Stabilita la validità dell’equazione di fondo tra l’io lirico e la sua effigie, accomunati dagli stessi defecti essendi, l’autore sviluppava i successivi due testi sul filo logico di un rispecchiamento più o meno perfetto fra quei termini dell’analogia, spingendo verso esiti sorprendenti e paradossali il luogo comune del confronto tra la vitalità delle opere di natura e l’assenza di vita delle creazioni dell’arte. Sfruttando quelle che Giovanni Pozzi definiva le “riserve di energia semantica” presenti nei topoi (Pozzi 1984, 417), soprattutto quelli in cui i figuranti erano provvisti di forte risonanza simbolica, il Ciminelli imbastiva i concetti della seconda poesia del terzetto, concepita come una specie di congedo che il poeta rivolgeva al dipinto nel momento in cui egli lo inviava all’amata. A dire dell’autore, solo colei che si era rivelata capace di rubare lo spirito agli uomini avrebbe potuto conferirne uno anche al quadro che raffigurava l’amante, con un atto di animazione quasi pigmalionico. Assieme allo spirito, la donna avrebbe anzi persino potuto restituire al ritratto la capacità di esprimersi col canto e con le parole della poesia, laddove il poeta certificava che egli stesso avrebbe seguitato a esistere privo di ogni energia vitale e facoltà espressiva. Il medesimo ordine di idee e la stessa inclinazione verso le artificiose figure di pensiero inducevano infine Serafino a prospettare per il pittore, nell’ultimo componimento del terzetto, una possibile via d’uscita dall’apparente cul-de-sac in cui egli era andato a finire dipingendo nel suo quadro uno svuotato involucro d’uomo. Per restituire l’aspetto del rimatore nella sua piena soggettività – asseriva l’Aquilano – Bernardino avrebbe dovuto effigiare anche la donna. L’autentica imago del poeta dimorava infatti presso l’amata: ritrarre il volto di lei avrebbe dunque consentito all’artista di cogliere anche le fattezze di chi la amava, e coglierle nella loro forma non dimidiata dal desiderio (son. Se l’opra tua di me non ha già molto, vv. 5-8: “Son tucto un longo tempo in essa accolto, / onde per far del viso i membri mei / prima te converria retrar costei / e poi robbarmi [4] intorno al suo bel volto”). Per riuscire in una simile impresa – sosteneva in chiusura il sonettista – il pittore avrebbe però dovuto rappresentare la figura di lei a occhi chiusi, mostrandola dormiente. A dire del poeta, solo raffigurando in questo modo la donna sarebbe stato possibile per Bernardino non cadere vittima degli sguardi di lei, che incendiavano d’amore e saettavano tutto ciò su cui si posavano (son. Se l’opra tua di me non ha già molto, vv. 9-14: “Ma come la torrai che tu non ardi / al far degli occhi, e lei quelli volgendo? / Ché tucti i sguardi soi son foco e dardi! // Sola una via per tuo scampo comprendo: / pinger serrati i perigliosi sguardi, / ritrare el resto e dire ch’era dormendo”).

II. Passate proposte sull’identità dell’“Unico Bernardino”

3 | Pietro Perugino (attr.), Ritratto virile, tempera e olio su tavola, 1490 ca., Roma, Galleria Borghese.

4 | Pietro Perugino, Ritratto di Francesco delle Opere, olio su tavola, 1494, Firenze, Galleria degli Uffizi.

ll primo a porsi il problema di chi potesse essere l’“Unico Bernardin” responsabile di un ritratto di Serafino Aquilano, e di conseguenza il primo a interessarsi dell’identikit dell’oggetto al centro dei componimenti appena discussi, è stato sul finire dell’Ottocento Adolfo Venturi: l’allora direttore dell’Archivio Storico dell’Arte parlava al proposito di un rimatore che in tre sonetti “vantò grandemente” la propria effigie (Venturi 1893, 192). Il rimando alla testimonianza letteraria del terzetto sonettistico serviva allo studioso per suggerire di identificare il dipinto al centro di quei versi con un celebre e adespoto Ritratto virile della Galleria Borghese [Fig. 3]: un’immagine di finissima fattura che mostra un uomo abbastanza pingue dai lunghi e ondeggianti capelli castani, dagli occhi piccoli dello stesso colore, abito e copricapo nero. In questo senso, i sonetti di Serafino sembravano permettere a Venturi di addivenire a una brillante, seppur congetturale soluzione di una vexata quaestio attributiva, attraverso la proposta di ascrivere a Bernardino Pinturicchio quell’immagine per cui in precedenza erano state ipotizzate le paternità di Hans Holbein, di Pietro Perugino o di Raffaello. L’ipotesi avanzata dallo storico dell’arte modenese risulta tuttavia oggi ampiamente screditata. Cogenti ragioni di stile, e soprattutto un confronto con un ritratto certamente peruginesco come il Francesco delle Opere [Fig. 4], hanno fatto prevalere tra gli addetti ai lavori la teoria secondo cui la tavola della Galleria Borghese debba essere ricondotta al Perugino (vedi, in particolare, Scarpellini 1984, 79-80; Garibaldi 1999, 105; Marcelli 2004, 248-49; Pierini 2023, 389). La tesi di Venturi è riuscita ad ogni modo a imporre a lungo la vulgata critica secondo cui il Bernardino destinatario del primo dei sonetti sul ritratto dell’Aquilano sia da identificarsi con il Pinturicchio, che il poeta avrebbe avuto modo di conoscere nella Roma degli anni Novanta del Quattrocento, alla corte di papa Alessandro VI Borgia. Negli studi che, in decenni a noi prossimi, hanno discusso la sequenza di poesie del Ciminelli è così divenuta invalsa l’abitudine a evocare il nome di Bernardino Pinturicchio (così ad esempio Rossi 1980, 44; Damianaki Romano 1998, 379-81; Rossi nella sua edizione commentata di Aquilano 2005, 102 e 104; Bolzoni 2008, 31 e 33-34; Pich 2010, 141-43; Bortoletti 2020, 49-50; Wilson 2024, 67). Del resto, quell’incontro romano fra il Ciminelli e Bernardino Pinturicchio che veniva prospettato come seducente ipotesi da Venturi e già accolto come dato di fatto da Mario Menghini nell’introduzione alla prima e parziale edizione moderna delle rime dell’Aquilano (Menghini 1896, 35), è parso trovare una conferma decisiva sul principio di questo secolo. Nella monografia da lei e da Pietro Scarpellini dedicata al Pinturicchio (Scarpellini e Silvestrelli 2004, 118-19), Maria Rita Silvestrelli ha infatti proposto di riconoscere un ritratto del poeta e performer abruzzese nella figura rossovestita di suonatore di viola da mano o vihuela de mano (una sorta di liuto a manico lungo di origine iberica) che compare all’estremità destra della lunetta affrescata raffigurante l’allegoria della Musica nella Sala delle Arti Liberali dell’Appartamento Borgia in Vaticano, dipinta da Pinturicchio e aiuti negli anni compresi fra il 1492 e il 1494 circa [Figg. 5 e 6]. Silvestrelli poteva in effetti addurre validi argomenti a sostegno della sua ipotesi: in primo luogo la grandissima notorietà della poesia per musica di Serafino nella Roma degli inizi degli anni Novanta del Quattrocento, e in secondo luogo il riscontro che Pinturicchio aveva assai verosimilmente riprodotto nelle lunette della Sala delle Arti Liberali le fattezze di molti illustri contemporanei che si erano distinti nelle varie attività lì onorate (un aspetto su cui aveva fatto luce Capriotti 1990), ivi compreso un personaggio che l’Aquilano aveva con certezza frequentato assiduamente sulla scena romana di quegli anni, quel Paolo Cortesi che figurerebbe nella lunetta della Retorica (vedi Capriotti 1990, 77-80 e Poeschel 1990). Quale terza argomentazione avanzata a supporto della proposta, Silvestrelli metteva in evidenza come il letterato Vincenzo Colli detto il Calmeta, contemporaneo nonché amico di Serafino e autore di una sua biografia pubblicata per la prima volta a Bologna nel 1504, a corredo dell’importante antologia poetica delle Collettanee Grece Latine e Vulgari per diversi Auctori Moderni nella morte de l’ardente Serafino Aquilano uscite per le cure di Giovanni Filoteo Achillini, fornisse in quel testo una descrizione fisica del defunto per molti aspetti congruente con il bruno suonatore di viola da mano della lunetta vaticana dell’allegoria della Musica. Ciminelli – riferiva Calmeta nella Vita del facondo poeta vulgare Seraphino Aquilano – aveva avuto una statura “meno che mediocre”, un corpo “de membri più robusto che delicato” (ma con la precisazione ulteriore che la forza muscolare non aveva pregiudicato il possesso di una sorprendente agilità), e caratteristici capelli lunghi e mori che scendevano a incorniciare un volto dalla carnagione scura e dagli animati occhi neri (“Li capilli suoi erano negri, longhi e destesi, la carne de colore bruno. Li occhi negri e vivaci”) [5].

Non è dunque inverosimile che Bernardino Pinturicchio avesse ritratto Serafino quando quest’ultimo prestava servizio presso il cardinale Ascanio Sforza e le traiettorie professionali del pittore e del poeta-musico si erano incrociate alla curia di papa Borgia. Nelle sue rigorose note di commento ai testi, Federica Pich sottolineava tuttavia opportunamente che il dipinto cui si richiamano i sonetti serafiniani non può in alcun modo identificarsi con la presunta effigie del rimatore e musico inserita nella lunetta dell’Appartamento Borgia. Le poesie del terzetto – rimarcava la studiosa (si cita da Bolzoni 2008, 122, ma sull’argomento vedi anche Pich 2010, 143) – “sembrano riferirsi piuttosto a un ritratto su tavola, di dimensioni contenute, con le caratteristiche di un oggetto privato e maneggevole”.

III. Un Bernardino milanese?

5 | Bernardino Pinturicchio e aiuti, Allegoria della musica, affresco, ca. 1492-1494, Città del Vaticano, Appartamento Borgia (Sala delle Arti Liberali).

6 | Bernardino Pinturicchio e aiuti, dettaglio da Allegoria della musica, affresco, ca. 1492-1494, Città del Vaticano, Appartamento Borgia (Sala delle Arti Liberali).

7 | Bernardino milanese, Ritratto di Serafino Aquilano, olio su tavola, 1497. Collezione privata.

8 | Leonardo da Vinci, Ritratto di musico (Atalante Migliorotti?), olio su tavola, ca. 1485, Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

Per fare il punto sull’intrico di teorie che è venuto emergendo: non possediamo, ad oggi, alcun ritratto autonomo di Serafino che risulti al tempo stesso attendibilmente ascrivibile a Bernardino Pinturicchio e plausibilmente identificabile col referente figurativo del nostro terzetto di sonetti. Esiste invece un’effigie, dalla paternità dubbia ma di sicuro meno illustre di quelle finora prospettate, che risulta singolarmente sovrapponibile all’oggetto tematizzato da quelle poesie. Mi riferisco a un ritratto di tre quarti di un personaggio con copricapo rosso e abito dello stesso colore, ricamato a linee dorate, decorato a nastri neri e bordature di pelliccia, con maniche estraibili che lasciano vedere i voluminosi sbuffi della sottostante camicia bianca, che è da ultimo passato all’asta a Colonia presso Lempertz nel 2018, restando invenduto [Fig. 7] [6]. È questa un’opera che venne sottoscritta e datata, da un pittore che la letteratura critica moderna esistente sul dipinto (a partire da Morelli 1897, 194, n. 1; Venturi 1900, 255-56, e Berenson 1907, 198) tende a ritenere di scuola milanese, con le parole bernardinus de […] vi [?] pinxit 1497. Oltre che dalle ragioni stilistiche, l’origine lombarda del quadro sembrerebbe confermata dalle sue prime menzioni moderne. Nel 1897, Giovanni Morelli registrava cursoriamente la presenza del dipinto nella galleria milanese di Benigno Crespi, e interpretava l’oggetto come un’effigie di giullare riferibile a Bernardino de Conti, un pittore originario di Castelseprio (Varese) [7]. Egli formulava in questo modo una proposta che avrebbe conosciuto alterne fortune negli anni a seguire, venendo rilanciata più volte (in prima battuta da Venturi 1900, 255-56, quindi ad esempio da Fiorio 1984, 39 e 49), salvo poi venire accantonata a favore di una più generica attribuzione a un non meglio specificato artista milanese di fine Quattrocento (Van der Sman e Brinkman 1993).

Vedremo in conclusione di queste pagine che la questione attributiva resterà per il momento insoluta, stante anche la mancanza di specifiche competenze in materia di connoisseurship da parte di chi scrive. Già di primo acchito l’effigie ci permette tuttavia di capire la fondatezza delle riserve che – a dire del Ciminelli – erano state espresse a proposito della fedeltà mimetica del dipinto. Anche senza voler accogliere la lapidaria stroncatura del quadro formulata da Venturi 1900, 256, il quale giudicava il soggetto dell’immagine una sorta di fantoccio dalle carni “gonfie, quasi imbottite di stoffa”, visto che in questo esito si potrebbe anche riconoscere il tentativo del pittore di restituire la corporatura robusta del poeta e performer abruzzese, l’opera sembra essere un esperimento non ben riuscito di ricorso alle nuove convenzioni rappresentative che in quel torno di anni avevano cominciato a rivoluzionare la storia della ritrattistica rinascimentale. In particolar modo illuminante è la messa a confronto con l’antecedente del Ritratto di musico [Fig. 8], che fu dipinto da Leonardo a Milano verso il 1485. Commisurata a tale dipinto, che costituisce il fondamentale modello di riferimento per certe soluzioni iconografiche adottate da Bernardino nella sua tavola (ad esempio la scelta di mostrare il soggetto con una carta in mano) e che rappresenta un ulteriore indizio a favore di una genesi lombarda dell’opera, l’effigie già nella Galleria Crespi sembra ancora appartenere a una sorta di preistoria della ritrattistica moderna. Pur recependo alcune delle innovazioni introdotte in Italia da Antonello da Messina e fatte proprie dal vinciano, innanzitutto quel dinamico taglio di tre quarti che permetteva un maggiore affondo psicologico e una maggiore interazione con lo spettatore rispetto a un profilo di tipo medaglistico, la tavola manca di una vera resa lenticolare della realtà. Allo stesso modo, l’opera difetta di un’efficace volumetria nella ricostruzione degli spazi e del corpo del soggetto. L’idea che il quadro proveniente dalla Galleria Crespi possa essere un’immagine dell’Aquilano non è di per sé inedita.

Primo e finora unico studioso a supporre che soggetto della tavola sia il poeta e musico abruzzese è stato lo storico dell’arte tedesco Christoph Wilhelmi, autore nello scorso decennio di diverse pubblicazioni a carattere divulgativo che miravano a identificare decine di personaggi raffigurati in ritratti dipinti da artisti del Rinascimento italiano e di quello germanofono. Wilhelmi non basava la sua proposta sui sonetti, apparentemente a lui ignoti e mai menzionati nella scheda online da lui dedicata al ritratto (Wilhelmi 2014), per il quale egli accettava con cautela l’attribuzione a Bernardino de Conti [8]. Altri erano gli argomenti cui lo studioso ricorreva per puntellare la sua ipotesi. Un primo argomento verteva sulla compresenza, nel dipinto, di segni iconici e segni verbali che suggeriscono che il protagonista avesse una duplice identità di musico e di scrittore. Wilhelmi rilevava in questo senso come l’uomo in rosso sorregga palesemente, in verticale contro il proprio corpo, uno strumento musicale che, per la forma della paletta e delle chiavi o piroli, sembrerebbe identificabile con un liuto rinascimentale. Allo stesso tempo, Wilhelmi osservava come l’impaginazione del dipinto conferisca notevole risalto a una serie di strumenti e supporti scrittorî: il foglio bianco con segni di piegatura che il protagonista tiene in mano, il calamaio per inchiostro appoggiato sulla cornice della finestra (sotto quello che, si può aggiungere, sembra essere un astuccio in pelle scura inteso a contenere un pennino, alla maniera dell’oggetto che si osserva sul tavolo da lavoro del protagonista nel milanese Ritratto di Luca Pacioli del Museo nazionale di Capodimonte, attribuito con qualche incertezza a Jacopo de’ Barbari e risalente al 1495 circa), i cartellini con iscrizioni poetiche che vediamo alle spalle e di fronte al soggetto. A questo proposito Wilhelmi notava, con parecchia perplessità, come nessun lacerto noto di un componimento di Serafino sia riconoscibile in questi versi. Riportando i contenuti di uno scambio scritto avuto con Antonio Rossi, Wilhelmi osservava anzi come una delle scritture sia tratta dal corpus poetico in volgare di un contemporaneo dell’Aquilano: il ferrarese Antonio Tebaldeo. A far pendere l’ago della bilancia a favore dell’identificazione del soggetto del quadro con Serafino, piuttosto che con il Tebaldeo, era però per Wilhelmi l’aspetto fisico dell’effigiato. L’aspetto del protagonista dell’opera risultava infatti ancora una volta compatibile con la descrizione fisica che il Calmeta ha lasciato del rimatore, cantore e musico di origini abruzzesi.

Alle notazioni di Wilhelmi si possono in effetti aggiungere degli argomenti che vanno a comporre un paradigma indiziario cogente. Questo suggerisce che il ritratto di scrittore e musico firmato da Bernardino nel 1497 sia non solo un’immagine dell’Aquilano, ma appunto il referente figurativo del nostro terzetto sonettistico: e possiamo subito osservare come una tale acquisizione costituisca anche un elemento di peso a sostegno della tesi che Serafino sia stato raffigurato da Pinturicchio nella lunetta vaticana della Musica, stante la notevole somiglianza che sussiste tra i due suonatori rossovestiti [Fig. 5 e Fig. 6]. Il primo argomento si incentra sulla probabile origine milanese del ritratto su tavola. Nella sua Vita del facondo poeta vulgare Serafino Aquilano, il Calmeta fornisce una testimonianza di prima mano del fatto che il rimatore abruzzese si trovava a Milano in occasione della morte della duchessa Beatrice d’Este (2 gennaio 1497), moglie di Ludovico il Moro e mecenate del biografo. Tale notizia trova del resto un importante riscontro nella presenza, fra le rime dell’Aquilano, di ben quattro sonetti in morte della gentildonna [9]. La stessa fonte biografica ci mette però anche al corrente del fatto che Serafino si trattenne nel capoluogo del ducato ancora per qualche mese dopo quel luttuoso evento: secondo le indagini di Wilson 2024, 56, il soggiorno milanese del poeta sarebbe in effetti proseguito fino all’agosto del 1497, dopodiché egli si sarebbe spostato alla corte di Mantova. Particolarmente importante ai nostri fini risulta la notazione, da parte del Calmeta, che il rimatore abruzzese venisse in quelle circostanze trattenuto a Milano da un non meglio specificato interesse amoroso, e vedremo a breve come anche in questo caso sia la stessa produzione poetica del Ciminelli a permetterci di mettere a fuoco la circostanza:

Ogni giorno più Serafino con la musica delettando, sopragiunse poi in un subito la repentina morte di questa gloriosa donna […]. Serafino, persuaso da qualche occulto pensiero e non meno forsi in le occurrenze de amore che in le azioni mondane occupato in Milano, alquanto […] fece residenza (Grayson 1959, 73).

Un ulteriore indizio relativo all’identità del protagonista del quadro già presso la Galleria Crespi proviene dall’elemento che più aveva lasciato interdetto Wilhelmi: mi riferisco alle parole parzialmente evanide che leggiamo sul cartellino appeso alla cornice della finestra, sotto al calamaio, e che costituiscono la citazione di un verso di Tebaldeo. sol virtu domi / na morte orr / ida e altera corrisponde infatti al v. 81 del capitolo in terza rima Da poi che la caduca e fragil vesta, che sarebbe stato nel 1498 pubblicato nell’editio princeps delle Rime del ferrarese (oggi leggibile come testo 276 delle cosiddette Rime della vulgata dell’autore, Basile, Marchand 1989-1992, II, 1, 433-39 dove la lezione del verso sana l’ipermetria presente nel cartiglio: “Sol virtù doma Morte horrida e altera”). La sorpresa che potrebbe sopraggiungere a causa della presenza, in un ritratto di Serafino Aquilano, di una citazione da un altro rimatore svanisce alla luce di un ulteriore brano della biografia scritta dal Calmeta. Parlando della fase urbinate dell’attività del Ciminelli (1494), Colli riferiva:

Vedendo lui li amorosi sonetti allora essere in pregio, di essercitarsi alquanto in quelli prese deliberazione e tutto a emulare al Tebaldeo, ingenioso poeta, se dispose, o fusse che meglio quello stile per la facilità li paresse de potere conseguire, o vero parendoli che a incendere li teneri petti de leggiadre giovenette più fusse accommodato. Nel quale fece tale profitto che non meno che in li strammotti ebbe nome e celebrazione. Una cosa non negaremo, che de le invenzioni del Tebaldeo spesse volte non si valesse; nientedimeno tanto accommodatamente al suo proposito le redusse, che più laude merta de la disposizione che biasmo de li furti, se furti se possono adomandare […] (Grayson 1959, 69).

Richiamare il contesto letterario da cui è tratto il verso di Tebaldeo ci consente di approssimarci al significato del dialogo che la citazione istituisce con le altre parole esibite entro lo spazio del quadro, vale a dire con la proposizione comparativa che è riportata sul cartellino appeso alle spalle del protagonista: si com’el vitio / sol vita despera, forse una nuova tessera tratta dall’opera di un rimatore contemporaneo del Ciminelli (al momento ignoto), o più probabilmente un endecasillabo all’impronta concepito dallo stesso Aquilano quale personale risposta in rima alla massima del poeta ferrarese. La lettura del capitolo di quest’ultimo permette in effetti di comprendere che il procedere in forma gnomico-sentenziosa delle due iscrizioni su cartiglio segue, nel quadro, il medesimo pattern argomentativo che, nella poesia del ferrarese, muove dal verso “Sol virtù doma Morte horrida e altera”. Il ternario di Tebaldeo è concepito come una consolatoria che una madre defunta indirizza dal cielo alla figlia per esortarla ad accettare la propria dipartita, e più in generale a considerare la morte non come punizione, ma come destino comune che attende ogni cosa. Nel testo, sorta di novello Triumphus Mortis, il verso citato nella tavola dipinta da Bernardino introduce la formulazione di una gnome secondo cui soltanto un’esistenza terrena virtuosa permette all’essere umano di accedere alla vita eterna, mentre una vita dedita al vizio lo conduce alla dannazione e dunque alla peggiore delle morti:

Sol virtù doma Morte horrida e altera:

chi vive ben nel suo morir rinasce,

ma chi seguendo vitii il tempo spende

meglio era assai che fosse morto in fasce (vv. 81-84 in Basile, Marchand 1989-1992, II 1, 437).

Le iscrizioni presenti nella tavola vanno allora a delineare la stessa fondamentale antitesi enunciata dal ferrarese, che individuava nel vizio la causa della perdita di ogni speranza e nella virtù la sola condotta in grado di sconfiggere la morte. Comprendiamo a questo punto come l’Aquilano dovesse guardare al Tebaldeo come a un modello di riferimento non solo di lirica amorosa ma anche di poesia a carattere sentenzioso e moraleggiante, capace di condensare nel giro di pochi endecasillabi un intero programma di vita. Sappiamo d’altra parte che le traiettorie professionali dei due massimi protagonisti della stagione della poesia cortigiana dovevano essersi incrociate più volte, ad esempio alla corte di Mantova nel 1495 (lo riferisce ancora il Calmeta, 1959, 70). I due rimatori dovevano poi essere rimasti al corrente delle reciproche attività poetiche fino alla prematura e improvvisa morte dell’Aquilano, stroncato a soli trentaquattro anni da un attacco di febbre terzana il 10 agosto del 1500. In un periodo di poco successivo a quel decesso, per quanto i testi fossero destinati a essere pubblicati per la prima volta soltanto quattro anni dopo all’interno delle Collettanee nella morte de l’ardente Serafino Aquilano, Tebaldeo indirizzò infatti due sonetti alla gentildonna cui il defunto aveva rivolto, durante il suo ultimo soggiorno nel capoluogo lombardo, versi d’amore (vedi Appendice; e, per una trattazione approfondita di questi componimenti funebri del ferrarese, vedi Marchand 2007).

IV. L’ultimo amore milanese di Serafino

9 | Leonardo da Vinci, Dama con l’ermellino (Cecilia Gallerani), olio su tavola, ca. 1486-1490, Cracovia, Museo Czartoryski.

10 | Volte affrescate quattrocentesche del cortile di Palazzo Dal Verme, Milano.

Quest’ultima circostanza ci conduce alla questione dell’interesse amoroso che – stando alle parole allusive del Calmeta – aveva trattenuto Serafino a Milano per qualche tempo ancora dopo la morte di Beatrice d’Este. Il punto è dirimente, perché fu con grande probabilità al personaggio femminile oggetto di quel sentimento che l’Aquilano fece avere il proprio ritratto dipinto da Bernardino. Fermo restando il complesso processo di mediazione e convenzionalizzazione attraverso cui la realtà extratestuale sempre entra nei testi letterari, è lecito infatti supporre che il dato dell’invio di quella immagine alla donna di cui l’autore si professava innamorato corrispondesse a un’effettiva destinazione del quadro in oggetto. È noto e ben documentato che all’epoca molti ritratti venissero dai loro protagonisti e committenti destinati a essere offerti in dono ad amici, fidanzate, spose o amanti (vedi Pfisterer 2008 e il catalogo della mostra a cura di Bayer 2008). Per un sonetto come quello in cui Serafino congedava la propria effigie e la indirizzava all’amata risulta dunque particolarmente pertinente la generale osservazione di metodo formulata da una grande studiosa di poesia ecfrastica rinascimentale (Pich 2010, 9), la quale ha avvertito che “l’abitudine a leggere i testi attraverso la lente della topica può fare passare sotto silenzio dati importanti, talvolta da prendere alla lettera”, e che “sullo sfondo omogeneo della tradizione, bisogna riconoscere le zone dei testi in cui episodi e consuetudini materiali si riflettono conservando qualcosa della propria specificità e concretezza”. Chi era, dunque, colei che a dire dell’Aquilano sarebbe stata in grado di animare l’opera di Bernardino, restituendo ad essa quello spirito vitale e quella facoltà di esprimersi con la parola e col canto di cui l’autore lamentava di essere stato derubato? Chi la donna che, stando alla trovata dell’ultima poesia del terzetto, il pittore avrebbe dovuto effigiare perché registrare i lineamenti del volto di lei avrebbe permesso di cogliere anche l’aspetto dell’amante restituito alla sua piena soggettività, sulla base di un’esortazione che era alimentata da un lato dalla coeva pratica della realizzazione di doppi ritratti, e dall’altro dall’idea petrarchesca per la quale l’“amante ne l’amato si transforme” (Triumphus Cupidinis, III 162)?

La dedicataria dei due sonetti di Tebaldeo in morte dell’Aquilano e, in precedenza, di quattro concettistici sonetti del Ciminelli era in verità una figura di spicco entro lo scenario culturale milanese, ed era stata la protagonista di uno dei ritratti di amata più straordinari della storia dell’arte italiana. Quei testi si appellavano infatti alla giovane che, in un periodo compreso fra il 1486 e il 1490 circa, Leonardo aveva immortalato nella cosiddetta Dama con l’ermellino [Fig. 9]: l’ormai ventiquattrenne ex favorita di Ludovico il Moro, Cecilia Gallerani. Poco dopo la fine della loro relazione, il duca di Milano aveva nel 1492 dato in sposa la giovane al conte Lodovico Carminati Bergamini, e in quelle nuove vesti Cecilia era divenuta promotrice di un vivacissimo cenacolo intellettuale nella residenza concessa in dono dal duca al figlio naturale avuto da lei nel maggio del 1491, Cesare Sforza Visconti (vedi Bucci 1998, con ulteriore bibliografia). Discusse da ultimo da McCall 2023, 169-71, le testimonianze che ricaviamo dai carteggi di letterati quali Bernardo Bellincioni e Giangiorgio Trissino, da un medaglione biografico dedicato congiuntamente a lei e a un’altra famosa favorita di un potente (Giulia Farnese, già amante di papa Alessandro VI) ancora una volta da Vincenzo Colli (vedi Grayson 1959, 26-31), e soprattutto da versi e novelle di Matteo Bandello (in particolare le dedicatorie delle novelle I I; I III; I IX; I XXI, I XXII) ci restituiscono al proposito un’immagine chiara. Da esse apprendiamo che la Gallerani – ormai divenuta “Cicilia” o anche “Scicilia” Bergamina, contessa di San Giovanni in Croce – fece della parte a lei spettante di Palazzo Dal Verme un luogo di incontro e di piacevoli ragionamenti per molti artisti, poeti, musici e gentiluomini di cultura che risiedevano in città o erano lì di passaggio [Fig. 10].

Stando alle stesse fonti, negli spazi di quella dimora nobiliare la giovane intrattenne molte volte i propri ospiti con versi latini e italiani da lei stessa composti. Sembra anzi in questo senso legittimo congetturare che Serafino confidasse che il proprio ritratto venisse esposto proprio in uno di quegli ambienti semipubblici di Palazzo Dal Verme che erano deputati alle performances anche musicata di poesia, e forse nella stessa stanza o in una stanza vicina a quella in cui i frequentatori avrebbero potuto ammirare anche l’effigie che il vinciano aveva dipinto di una Cecilia ancora adolescente: un importante scambio epistolare fra la Bergamina e Isabella d’Este, risalente all’aprile 1498, certifica infatti che la prima era a quell’altezza di tempo in possesso della Dama con l’ermellino, e poteva mandare la tavola brevemente in visione alla Marchesa di Mantova. L’avvertenza con cui la donna accompagnò il prestito del dipinto, che sottolineava come gli spettatori dell’opera non fossero più in grado di riconoscere nell’acerba bellezza immortalata da Leonardo i tratti ormai trasformati dal tempo della padrona di casa [10], suggerisce appunto che il quadro del vinciano dovesse essere esposto in uno spazio non del tutto privato del Palazzo. E se un’eventuale prossimità fisica del ritratto di Serafino all’immagine leonardiana di Cecilia avrebbe in un certo senso eternato i due poli della platonica relazione amorosa cantata da Ciminelli, l’esposizione dell’effigie del rimatore in un ambiente che risuonava di poesia e musica avrebbe conferito grande risalto a un quadro che celebrava l’ancipite creatività dell’abruzzese [11].

Vale la pena dedicare, in chiusura, qualche notazione ai quattro sonetti d’amore che Serafino indirizzò alla donna (corrispondenti ai nn. 24-25 e 51-52 dell’edizione Rossi 2005), oltre che ai due sonetti che nel 1500 Tebaldeo rivolse a “Cicilia Bergamena” poco dopo la morte dell’Aquilano (oggi corrispondenti alle rime estravaganti di Basile, Marchand 1989-1992, III 2, nn. 709 e 710). I testi ci permettono infatti di penetrare meglio tanto l’iconografia del ritratto su tavola di Serafino quanto la retorica dei versi che prendevano a oggetto lo stesso dipinto. In particolare, essi ci consentono di cogliere la marcata simmetria delle strutture topiche che sorreggono immagine e parole, mettendo a nudo il sottile gioco di rimandi che lega l’una alle altre. Quanto salta subito agli occhi è come Tebaldeo commemorasse lo scomparso, nel primo dei suoi testi, proprio in quella duplice veste di musico e poeta che costituiva il fulcro iconografico dell’effigie dipinta da Bernardino. Il ferrarese mobilitava per il Ciminelli quel confronto con il mitico Orfeo che – come ha ben mostrato Bortoletti 2020 – era divenuto corrente strumento di promozione intellettuale per i poeti-performer che affollavano la scena poetica italiana di fine Quattrocento. Degno di nota è poi il fatto che Tebaldeo compiangesse pure colei per cui Serafino aveva versato “tanti suspir’, lacrime tante”. A dire di messer Antonio, la morte dell’Aquilano aveva costituito un secondo tremendo colpo per Cicilia, andando a privare la donna di un devoto innamorato soltanto pochi mesi dopo che ella era stata spogliata di una parte del suo patrimonio, in conseguenza della caduta del ducato di Milano in mano ai francesi nel settembre 1499. Nell’affabulazione del secondo sonetto, il ferrarese ricorreva invece allo stesso motivo topico, quello dell’amante spossessato dall’amata della propria anima, da cui erano germogliati molti dei concettismi impiegati dall’Aquilano a commento del proprio ritratto. Tebaldeo raccontava infatti di come la Morte avesse sorpreso Serafino sprofondato nel sonno, e di come l’anima del morituro fosse rimasta sulla terra perché impossibilitata ad ascendere al cielo senza Cecilia.

La grammatica dei topoi che strutturavano il discorso poetico intorno all’effigie realizzata da Bernardino orientava anche i sonetti composti dal Ciminelli per la Bergamina. Se nei testi sulla propria immagine pittorica il rimatore istituiva un confronto punto per punto fra la propria condizione di vittima della forza alienante di Amore e un’effigie priva di vitalità, il primo dittico di sonetti per “Cecilia Galerana” metteva a paragone la situazione dell’io lirico con quella del libretto su cui la giovane registrava “tutti i secreti soi”: una scelta oggettuale che, come ha mostrato Rossi 1980, 39-40, ritorna nei versi di altri poeti cortigiani, ad esempio Benedetto da Cingoli e Filenio Gallo, e che discende per li rami dal libellum che l’amante era esortato a chiedere all’amata in Ovidio, Ars amatoria, I, 167, come pure dai libretti messaggeri o inviati in dono cui tante volte si richiamava Marziale, ad esempio in Epigrammata, III, 1, 2, e 4. A permettere una tale messa in relazione di analogia di termini lontani nel campo semantico erano stavolta il riscontro per il quale tanto il poeta-amante quanto il piccolo codice venivano trafitti dalla donna, e il fatto che entrambi contenevano delle scritture indelebili: nel caso del libretto questi segni grafici erano forse quelli che andavano a comporre i versi appuntati dalla Bergamina sulle pagine dell’oggetto; nel caso del rimatore le litterae corrispondevano invece alle ferite inferte da Amore [12]. L’autore registrava quindi come differenze tra sé e il piccolo libro il fatto che quest’ultimo restasse “liber” (bisticcio di parole giocato sul concetto della perduta libertà dell’amante, per cui vedi Rossi 1980, 40) ed esperisse una sofferenza di grado minore rispetto al poeta, costituito di una materia prima più sensibile del legno: un falso sillogismo speculare a quello per il quale l’io lirico si era dichiarato più sofferente del proprio ritratto. Comuni alle serie sonettistiche sul libretto e sull’effigie erano anche il motivo della maggior fortuna dell’oggetto, il quale più del poeta godeva della possibilità di stare fisicamente vicino alla donna, e quello dell’effetto incendiario della presenza dell’amata, che tuttavia si manifestava con più forza – osservava con apparente stupore l’Aquilano nel son. 24 – sull’amante che sull’infiammabile supporto del taccuino dell’amata. L’alienatio sui dell’innamorato, vittima di afasia in presenza della persona amata come prescriveva una tradizione che rimontava almeno all’Ode della gelosia di Saffo, costituisce poi il principale fil rouge tematico che lega il sonetto O ritracto dal ver, tu sei pur divo a quello dall’incipit El tenermi ad ognor, madonna, in croce, in cui l’io lirico rinfacciava alla “Galerana” di averlo tenuto troppo a lungo crocifisso e di aver così causato la drammatica perdita di eloquenza e vitalità di lui.

V. Ecfrasi e poiesi

La proposta di identificazione dell’opera cui rimandano i tre sonetti dedicati dall’Aquilano al proprio ritratto dipinto da Bernardino ha consentito di ricostruire, con quello che pare un grado molto alto di verosimiglianza, quasi l’intero contesto di produzione delle poesie e la rete di rapporti umani ad esse sottese. L’esercizio di un’immaginazione storica rigorosamente orientata dai dati conoscitivi in nostro possesso ha permesso, in altri termini, di addivenire a una messa a fuoco di quasi tutti i fattori della comunicazione letteraria di quei testi, con la sola ma importante eccezione costituita dal permanere dell’incertezza circa l’identikit del pittore destinatario del primo sonetto. La firma parzialmente illeggibile dell’effigie del poeta e performer rossovestito non risulta difatti dirimente e richiederebbe approfondimenti riflettografici. Simili indagini si renderebbero necessarie anche in considerazione del fatto che uno storico dell’arte che ebbe modo di studiare di persona la tavola quando ancora si trovava a Milano, Adolfo Venturi, ritenne che le lettere intese a trasmettere il cognome dell’artista fossero state a un certo punto della storia dell’opera ritoccate ed esemplate sulla sottoscrizione del più famoso Bernardino attivo sulla scena pittorica lombarda di primo Cinquecento, quel Luini che si firmava BERNARDINVS DE LVVINVS (Venturi 1900, 255). Questi però difficilmente potrà identificarsi con il nostro artista, visto che il luinese doveva avere all’incirca quindici anni nel 1497, e che la sua prima opera nota risale soltanto al 1507 (Marani 2006). D’altro canto, non pochi Bernardini pittori operavano con successo e riconoscimento da parte degli umanisti contemporanei nella Milano dello scorcio del quindicesimo secolo. Almeno due fra loro, poi, Bernardo Zenale alias Bernardino da Treviglio e il suo frequente collaboratore Bernardino Butinone, esibivano caratteristiche di stile per più aspetti vicine a quelle dell’effigie che qui interessa: su tutte il colorito terreo e la resa piuttosto dura e “pietrosa” dell’incarnato dei soggetti. Chi scrive non ha però le competenze necessarie a proporre attribuzioni che siano supportate in modo cogente da analisi stilistiche e formali. È inoltre palese che occorrerebbe, per avanzare un’ipotesi che sia davvero persuasiva, fare luce su aspetti della realtà storica qui ricostruita che ancora restano in ombra: in primo luogo quelli che riguardano le frequentazioni artistiche che Serafino dovette avere a Milano. In questo senso, la speranza è che il presente contributo possa anche sollecitare ulteriori indagini. Quel che le presenti pagine hanno però auspicabilmente già certificato è lo straordinario vantaggio interpretativo che si ottiene, tanto nella prospettiva storico-letteraria quanto in quella storico-artistica, dal tentativo di mettere a sistema – cercando di tenere insieme storicismo ed ermeneutica – le parole dei poeti rinascimentali e le immagini cui esse tante volte si riferirono.

* Il contributo qui presentato è debitore delle domande e osservazioni formulate da diverse persone che hanno preso parte al seminario “Ecfrasi e poiesi I”, organizzato da Monica Centanni e Damiano Acciarino presso il Centro studi classicA dell’Universià Iuav di Venezia, e alla prima giornata di avviamento alla ricerca rinascimentale che è stata organizzata da Giancarlo Alfano nell’ambito delle iniziative didattiche della Scuola Superiore Meridionale di Napoli. A organizzatori e partecipanti a quegli eventi (fra cui ricordo, per le sollecitazioni propostemi, Alessandro Benassi, Nicola De Rosa, Gianluca Genovese, Andrea Salvo Rossi, Adrián Sáez, Luca Sanseverino) va il mio sentito ringraziamento. Grazie anche agli anonimi valutatori dell’articolo per gli utili commenti.

Appendice

Sonetti di Antonio Tebaldeo in morte di Serafino Aquilano (Basile, Marchand 1989-1992, III 2, Rime extravaganti 709-710, 1051-1053)

1. A Cicilia Bergamena

Quel che indomite fere, petre e piante

trasse col suo cantar celeste e raro,

quel che, intento al tuo lume ardente e chiaro,

versò tanti suspir’, lacrime tante,

ito è: ché de aver dato al mondo errante

un sì gran don se pentì il cielo avaro.

Questo anno è ben per te, Cicilia, amaro:

Francia l’aver ti tòl, Morte l’amante.

Ma ben mostra esser cieca e poco accorta:

ché se avesse respetto alla sua gloria

non daria a Serafin vita sì corta.

Nulla è il far se dil far non se ha memoria:

quando quella superba t’arà morta,

chi fie chi scriva tanta soa vittoria?

2.

Posava Seraphyn dal somno oppresso

il dì che contra lui Morte il stral prese.

Smarrito de l’assalto il braccio stese

per tòr la cetra che gli stava appresso;

ma invan, ché i primi a cui fu il campo messo

fur la lingua e la mano, onde il si rese.

Teco l’alma restò, ché al suo paese

senza te ritornar non gli è concesso.

Piangilo, ch’el ne fa pianto e lamento

tal che no ’l vide! Fa’, se ’l t’ha servita,

ch’el possa dir: “Cecilia, io non mi pento!”

Ché se a viver qualche dì ne aita,

in premio ne riporta oro et argento,

che merta quel che ne dà eterna vita?

Sonetti di Serafino Aquilano per Cecilia Bergamini, già Gallerani (Rossi 2005, sonetti 24-25 e 51-52, 117-19 e 159-61)

1. Ad Cecilia Galeran

O felice librecto, ove sì spesso

tucti i secreti soi madonna scrive,

deh, di’, come el mio cor con epsa vive?

E se ’l vòl trar del foco, ove l’ha messo?

Io son da lei da lunge e tu da presso,

tu tocchi ove convien ch’io non arrive,

ch’io porria l’alma al par dell’altre dive

se una sol volta a me fusse concesso.

E ben me meraviglio, essendo degno

di tanto onore ognor lieto e contento,

che non te accendi essendo arido legno;

ch’io moro e abruso se la vedo o sento,

e se non che col pianto io me sostegno

arso serria de fuor come son drento.

2. Alla medesima

Dimme, librecto car, che fia de nui,

se hai de madonna alcun secreto scripto;

tu sei ad ognor da lei, come io, traficto

e un nome poco pria servea ambe dui.

Liber ti chiamo et io libero fui,

in te madonna scrive, in me ha già scripto,

tanto che ha pieno ormai mio corpo afflicto

dell’opre soe, che fan pregione altrui.

Tu me dirrai la sua secreta voglia,

io te dirrò quel che potrà aiutarne

e la cagion ch’ognun d’arbitrio spoglia.

Frangendoti rumor non voglio farne,

piglia exempio da me, tu hai manco doglia

quanto ha manco sentor legno che carne.

3. Ad Cecilia Galerana

El tenermi ad ognor, madonna, in croce

causa el tacere, non già el mio poco amore,

perché la lingua aver non può el vigore

ligata dal martir troppo feroce.

Questo vi monstra la mia pena atroce

e che ’l tormento è nel profondo core,

ché più segno mortal non ha chi more

che la lingua ingroppar, perder la voce;

perché el dì che a mirarte mi fe’ degno

perdì la vista e ’l cor divenne roco.

Però di ciò, mia dea, non pigliar sdegno,

ché a dir de tua beltà, del mio gran foco

né può, né sa, né basta umano ingegno,

e meglio è assai tacer che dirne poco.

4. Per la medesima

Visto ho d’un puro legno alcuna cetra

senza toccarla resonare al vento,

spesso responde a qualche umano accento

un monte, uno antro, una spelunca tetra.

Visto ho adorar qualche rigida petra

donde alcun divo è già sculpito o pento,

e stando con gran fede a quella intento

spesso da lei qualche mercé se impetra.

E questa inmortal dea, sola armonia

celeste, viva io pur l’adoro e chiamo,

e mai responde a la querela mia.

Manco gratia ho da lei quanto più l’amo,

ma vedo ben che in questa mortal via

ogne opra al fin senza destino erramo.

(Le rubriche messe a testo sono presenti nell’edizione Besicken delle rime dell’abruzzese (1503), curata da Angelo Colocci. Vedi supra).

Note

[1] In merito alle caratteristiche che fanno di Ciminelli un esponente di punta di questa maniera poetica si veda soprattutto Rossi 1980. Fra gli studi capitali della poesia cortigiana si annoverano almeno il classico contributo di D’Ancona 1884, 149-237 (cui si devono la responsabilità di aver coniato l’etichetta invalsa e un giudizio estetico fortemente negativo di tale poesia, ma anche un inquadramento tuttora utilissimo delle sue più caratteristiche cifre formali e tematiche), gli articoli di Vecchi Galli 1982 e Vecchi Galli 1991 (comprensivi di fondamentali messe a punto bibliografiche) e la monografia di Dilemmi 2000.

[2] Si mettono qui a testo le rubriche che i testi presentano nell’edizione Besicken delle rime del Ciminelli (1503): vedi Rossi 2005, 101-04, e infra.

[3] Sulle relazioni di analogia come fondamento della topica in letteratura vedi Pozzi 1984, 394-95.

[4] Qui nel senso di ‘ritrarmi’.

[5] Si cita da Grayson 1959, 75. Per uno di quei cortocircuiti che non di rado si determinano nella storiografia, tanto la descrizione calmetiana quanto l’idea che la figura rossovestita dell’allegoria vaticana della Musica sia immagine di Serafino sono state addotte da Marcelli 2004 per tornare ad argomentare la vecchia teoria, risalente a Venturi, secondo cui il Ritratto virile della Galleria Borghese sia un’effigie del letterato abruzzese: ipotesi che negli ultimi anni è stata accolta fra gli altri da Wilson 2024, 69-70, che addirittura ha scelto il ritratto per figurare sulla copertina del suo libro dedicato a Serafino e rigetta invece la proposta di Silvestrelli, ritenendo che il Ciminelli avrebbe preferito farsi ritrarre come cantore (dunque senza strumento musicale) piuttosto che come suonatore professionista. Anche alla luce dell’effigie di cui parlerò a breve, mi pare tuttavia di poter dire che l’argomento che verte sull’asserita ancipite somiglianza fisiognomica dell’uomo al centro della tavola della Galleria Borghese, con il suonatore di vihuela de mano dell’Allegoria della Musica e con il tipo descritto da Calmeta, debba essere considerato con una certa prudenza, tanto più che la somiglianza fra i personaggi dipinti dal Perugino e dal Pinturicchio è abbastanza labile. Mi risulta d’altro canto piuttosto difficile credere (come fa invece Wilson 2024, 69) che Serafino volesse essere effigiato senza alcun oggetto allusivo alla sua duplice attività di poeta e performer. Il quadro della Galleria Borghese mi sembra in questo senso troppo “anonimo”, nella sua assenza di elementi identificativi a livello iconografico, per un personaggio della notorietà dell’Aquilano. Sappiamo d’altronde che il Perugino non mancava di inserire nei suoi ritratti contrassegni deputati a identificare gli interessi e ideali del soggetto: si pensi ancora una volta al Francesco delle Opere, dove leggiamo a chiare lettere l’iscrizione su cartiglio timete deum (una citazione da Apocalisse XIV, 7 che ricorre più volte nei sermoni savonaroliani), intesa a evocare la fede e le propensioni religiose del soggetto.

[6] Per un primo inquadramento del dipinto, dei suoi numerosi passaggi di proprietà nell’ultimo secolo, e della bibliografia esistente su di esso, si vedano le schede delle case d’asta attraverso cui l’opera è passata nello scorso ventennio: da ultimo Lempertz (https://www.lempertz.com/en/catalogues/lot/1118-1/1505-milanese-school-late-15th-century.html) e, in precedenza (2007), Christie’s (https://www.christies.com/en/lot/lot-4892862). Quale testimonianza della prima ricezione dell’opera, è importante sottolineare come la posa del protagonista, il suo taglio di capelli, il foglio di carta da lui mostrato, e persino l’abbigliamento e l’anello portato all’anulare sembrino essere stati ripresi da un ritratto di poeta risalente al 1500 circa (seppur sottoposto negli anni successivi alle integrazioni iconografiche della corona di alloro e dei versi in lode di Leone X): mi riferisco all’effigie di Girolamo Casio, oggi conservata presso la Pinacoteca di Brera e in prevalenza attribuita al milanese Giovanni Antonio Boltraffio.

[7] Sulla ritrattistica dell’artista si vedano almeno Passoni 2013 (che a 148 fa riferimento brevemente al dipinto che qui interessa come a un’opera “di cui sono dibattute sia l’autenticità sia l’autografia”) e Passoni 2019.

[8] All’epoca della pubblicazione della scheda di Wilhelmi, l’opera si trovava esposta in prestito presso il Bonnefantenmuseum di Maastricht.

[9] Si tratta rispettivamente dei testi corrispondenti, nell’edizione Rossi 2005, ai sonn. 83-85 e 87, dagli incipit Morta è costei, perso ha el suo regno Amore; È morto amor, caso nel mundo strano; Biasma pur, viator, le insidie latre; Fermati alquanto, o tu che movi el passo.

[10] Una trascrizione recente dello scambio si legge in Ferrari 2003, 76, docc. num. 1 e 2. Nella sua risposta alla Marchesana, la Bergamini rilevava appunto che la tavola di Leonardo non risultava più somigliante al soggetto, e aggiungeva: “non creda già la signoria vostra che proceda per difecto del maestro, che invero io credo non se truova a ’llui un paro, ma solo è per esser fatto esso ritratto in una età sì inperfecta, che io ho poi cambiata tutta quella effigie talmente che vedere epso et me tutto insieme non è alchuno che lo giudica esser fatto per me […]”.

[11] L’abitudine, ricorrente in Serafino come in molti altri poeti cortigiani grossomodo contemporanei, di scrivere versi d’amore per donne dotate di un certo potere nell’Italia del tempo era già registrata da D’Ancona 1884, 128.

[12] Della fortuna millenaria della metaforica del vulnus Amoris nella tradizione poetica italiana si interessano diversi saggi del vol. Bondi et al. 2022, in particolare il contributo di Gabriele Frasca (47-67).

Bibliografia

Fonti

- Basile, Marchand 1989-1992

A. Tebaldeo, Rime, a cura di T. Basile e J.J. Marchand, 5 voll., Modena 1989-1992. - Grayson 1959

V. Calmeta, Prose e lettere edite e inedite (con due appendici di altri inediti), a cura di C. Grayson, Bologna 1959. - Menghini 1896

S. Ciminelli dall’Aquila, Le Rime, a cura di M. Menghini, vol. I, Bologna 1896. - Rossi 2005

S. Aquilano, Sonetti e altre rime, a cura di A. Rossi, Roma 2005.

Riferimenti bibliografici

- Baxandall 1972

M. Baxandall, Painting and experience in fifteenth-century Italy. A primer in the social history of pictorial style, Oxford 1972. - Bayer 2008

A. Bayer (ed.), Art and Love in Renaissance Italy, exhibition catalogue (New York, Metropolitan Museum of Art, 11 November 2008 – 16 February 2009), New Haven/London 2008. - Berenson 1907

B. Berenson, North Italian Painters of the Renaissance, London/New York 1907. - Bolzoni 2008

L. Bolzoni, Poesia e ritratto nel Rinascimento, testi a cura di F. Pich, Roma/Bari 2008. - Bondi et al. 2022

F. Bondi, M. Stella, A. Torre (eds.), The Wounded Body. Memory, Language and the Self from Petrarch to Shakespeare, Cham 2022. - Bortoletti 2020

F. Bortoletti, I mestieri di Orfeo. Memoria, politica e teatro nel primo Rinascimento, Sesto San Giovanni 2020. - Bucci 1998

C.A. Bucci, voce Gallerani, Cecilia, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LI, Roma 1998, 551-53. - Damianaki Romano 1998

C. Damianaki Romano, “Come se fussi viva e pura”. Ritrattistica e lirica cortigiana tra Quattro e Cinquecento, “Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance” 60, 2 (1998), 349-394. - D’Ancona 1884

A. D’Ancona, Studi sulla letteratura italiana dei primi secoli, Ancona 1884. - Capriotti 1990

A. Capriotti, Umanisti nell’appartamento Borgia: appunti per la sala delle arti liberali, “Strenna dei romanisti” 51 (1990), 73-87. - Dilemmi 2000

G. Dilemmi, Dalle corti al Bembo, Bologna 2000. - Ferrari 2003

D. Ferrari, “La vita di Leonardo è varia et indeterminata forte”. Leonardo da Vinci e i Gonzaga nei documenti dell’Archivio di Stato di Mantova, in C. Pedretti (a cura di), Leonardo, Machiavelli, Cesare Borgia. Arte Storia e Scienza in Romagna 1500-1503, Roma 2003, 73-79. - Fiorio 1984

M.T. Fiorio, Per il ritratto lombardo: Bernardino de’ Conti, “Arte Lombarda” 68/69, 1/2 (1984), 38-52. - Garibaldi 1999

V. Garibaldi, Perugino. Catalogo completo, Firenze 1999. - Marani 2006

P. Marani, voce Luini, Bernardino, in Dizionario Biografico degli Italiani, 66, 2006. - Marcelli 2004

F. Marcelli, scheda n. I.39 in Perugino, il divin pittore, catalogo della mostra, a cura di V. Garibaldi e F.F. Mancini (Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria, 28 febbraio – 28 luglio 2004), Milano 2004, 248-249. - Marchand 2007

J.-J. Marchand, I sonetti del Tebaldeo in morte di Serafino, in Studi in onore di Pier Vincenzo Mengaldo per i suoi settant’anni, a cura degli allievi padovani, 2 voll., Firenze 2007, 1, 423-34. - McCall 2023

T. McCall, Making the Renaissance Man: Masculinity in the Courts of Renaissance Italy, London 2023. - Morelli 1897

G. Morelli (I. Lermolieff), Della pittura italiana: studii storico critici. Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma, Milano 1897. - Passoni 2013

M.C. Passoni, La ritrattistica di Bernardino de Conti. Alcune precisazioni sulla committenza, in F. Elsig e M. Natale (a cura di), Le Duché de Milan et les commanditaires français (1499-1521), Roma 2013, 145-180. - Passoni 2019

M.C. Passoni, Brevi riflessioni su Bernardino de Conti a margine della mostra biellese, in M. Natale (a cura di), Il Rinascimento a Biella. Sebastiano Ferrero e i suoi figli, catalogo della mostra (Biella, Palazzo Ferrero, Palazzo La Marmora, Museo del Territorio Biellese, 19 aprile – 18 agosto 2019), Cinisello Balsamo 2019, 157-163. - Pfisterer 2008

U. Pfisterer, Lysippus und seine Freunde: Liebesgaben und Gedächtnis im Rom der Renaissance, oder: Das Erste Jahrhundert der Medaille, Berlin 2008. - Pich 2010

F. Pich, I poeti davanti al ritratto. Da Petrarca a Marino, Lucca 2010. - Pierini 2023

M. Pierini, Perugino: il volto, il ritratto, in M. Pierini e V. Picchiarelli (a cura di), Il meglio maestro d’Italia. Perugino e il suo tempo, catalogo della mostra (Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria 4 marzo – 11 giugno 2023), Milano 2023, 384-89. - Poeschel 1990

S. Poeschel, A Hitherto Unknown Portrait of a Well-Known Humanist, “Renaissance Quarterly” 43, 1 (Spring 1990), 146-154. - Pozzi 1984

G. Pozzi, Temi, τόποι, stereotipi, in Letteratura italiana, dir. da A.A. Rosa, III, 1, Le forme del testo. Teoria e poesia, Torino 1984, 391-436. - Rossi 1980

A. Rossi, Serafino Aquilano e la poesia cortigiana, Brescia 1980. - Scarpellini 1984

P. Scarpellini, Perugino, Milano 1984. - Scarpellini, Silvestrelli 2004

P. Scarpellini, M.R. Silvestrelli, Pintoricchio, Milano 2004. - Shearman 1992

J.K.G. Shearman, Only Connect… Art and the Spectator in the Italian Renaissance, Princeton 1992. - Van der Sman, Brinkman 1993

G.J. Van der Sman, P.W.F. Brinkman, scheda n. 124, in Italian Paintings from the Sixteenth Century in Dutch Public Collections, a cura di A.W.A. Boschloo, G.J. van der Sman, Firenze 1993. - Vecchi Galli 1982

P. Vecchi Galli, La poesia cortigiana tra XV e XVI secolo. Rassegna di testi e studi (1969-1981), “Lettere Italiane” 34, 1 (1982), 95-141. - Vecchi Galli 1991

P. Vecchi Galli, In margine ad alcune recenti pubblicazioni sulla poesia di corte nel Quattrocento. Linee per una rassegna, “Lettere italiane” 43, 1 (1991), 105-115. - Venturi 1893

A. Venturi, Collezione Edelweiss, IV. Il museo e la Galleria Borghese, Roma 1893. - Venturi 1900

A. Venturi, La Galleria Crespi in Milano. Note e raffronti, Milano 1900. - Wilhelmi 2014

C. Wilhelmi, scheda Bernardino de’ Conti, Serafino Aquilano, in “Galerie bisher unbekannter Portraits der Renaissance”. - Wilson 2024

B. Wilson, Apollo Volgare: Serafino Aquilano and the Performance of Vernacular Poetry in Renaissance Italy, Lucca 2024.

English abstract

The article aims to identify the poet’s portrait alluded to in three sonnets by Serafino Aquilano, the most successful and influential poet-performer of late Quattrocento Italy. Building on an approach that seeks to reconcile historicism with hermeneutics—following the model proposed by John Shearman in Only Connect…—the study argues that pinpointing the specific painting referenced in the poems enables a comprehensive reconstruction of their communicative framework. This includes a more precise understanding of their intended recipients, dating, and production context. Moreover, the identification sheds light on the intellectual networks surrounding Serafino in the Milanese phase of his career (1497), offering fresh insights into the interplay between visual and literary culture in Renaissance Italy.

keywords | Poetry; Painting; Serafino Aquilano; Cecilia Gallerani; Milan History.

La Redazione di Engramma è grata ai colleghi – amici e studiosi – che, seguendo la procedura peer review a doppio cieco, hanno sottoposto a lettura, revisione e giudizio questo saggio

(v. Albo dei referee di Engramma)

Per citare questo articolo / To cite this article: D. Gamberini, Il fantasma di un ritratto. Proposta per l’identificazione del referente figurativo dei sonetti 15-17 di Serafino Aquilano, “La Rivista di Engramma” 229 (novembre 2025), pp. 55-77 | PDF