“Chissà se non sarei stato più felice,

se fossi stato un pittore e non uno scrittore”

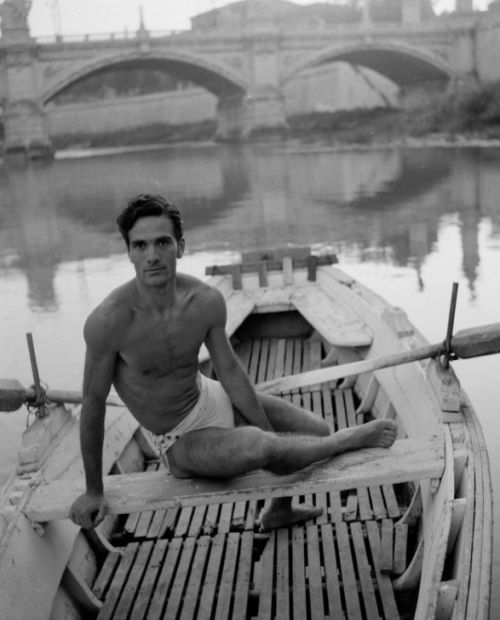

Pier Paolo Pasolini ritratto su una barca sul Tevere, Roma 1950-55, fotografia di Gabriella Drudi, Archivio Drudi-Scialoja.

Un’immagine dialettica. È l’anno accademico 1941-42 e siamo all’Università di Bologna, in una “piccola aula (con banchi molto alti e uno schermo dietro la cattedra)”. C’è un professore che parla, e come parla!, indicando le immagini che scorrono sullo schermo alle sue spalle: “un’isola deserta, nel cuore di una notte senza più una luce”, con “l’irrealtà di un’apparizione”. Perché “era, infatti, un’apparizione”; anzi, “semplicemente la Rivelazione”. Quel professore si chiama Roberto Longhi, e chi lo ricorda in questo modo è Pier Paolo Pasolini (nella recensione al suo “Meridiano”, curato dall’altro phare Gianfranco Contini nel ’73, uscita all’inizio dell’anno seguente). Trent’anni dopo, mentre scrive queste righe, Pasolini imperversa corsaro e luterano sulle colonne del “Corriere della Sera” di Piero Ottone. Da circa un anno ha messo mano, con la disperata vitalità di sempre, a un nuovo romanzo che prima ha pensato d’intitolare Vas (pensando a quello “d’elezione” cioè al suo avatar Paolo di Tarso – al quale pure da un pezzo progetta di dedicare un film – come lo chiama Dante nell’Inferno) e poi è diventato Petrolio. Ha appena concluso, con tetro entusiasmo, una raccolta di poesie che s’intitola La nuova gioventù ed è a sua volta un’immagine dialettica (perché ricalca, deliberatamente sconciandolo, il dettato aurorale della Meglio gioventù di vent’anni prima). E ha da poco terminato, pure, le riprese di un film che più tetro non si può, cui ha dato il titolo di Salò o le 120 giornate di Sodoma; ora si appresta a un montaggio che si annuncia tanto impegnativo quanto doloroso.

L’“esattezza lancinante, visionaria” di quelle “descrizioni” che sta così descrivendo (Descrizioni di descrizioni è il titolo che ha pensato per la sua nuova raccolta di saggi, cui ha destinato pure il pezzo su di lui) non può essere disgiunta dall’ottica “obliqua” di Longhi, dal suo vedere ogni immagine “da punti di vista inusitati e difficili”. Quelle peritose diapositive in bianco e nero, che lampeggiano nella memoria a squarciare la notte senza più una luce del “conformismo della società fascista” (di lì a poco Longhi dovrà lasciare l’insegnamento, per essersi rifiutato di aderire alla Repubblica Sociale; e Pasolini dovrà ripiegare su una tesi, dedicata a Pascoli, in Letteratura italiana), nella memoria sono semplicemente “cinema”: il montaggio di un’“inquadratura” di Masaccio con una di Masolino, “il manto di una Vergine al manto di un’altra Vergine”, “il frammento di un mondo formale si opponeva quindi fisicamente, materialmente al frammento di un altro mondo formale: una ‘forma’ a un’altra ‘forma’”. Una decina d’anni prima Pasolini aveva dedicato al maestro la sceneggiatura del suo secondo film, Mamma Roma: “a Roberto Longhi cui sono debitore della mia ‘fulgurazione figurativa’”.

Il cortocircuito fulgurante fra il suo cinema, e la sua poesia (se poi ha senso distinguere l’uno dall’altra), e la sua “formazione figurativa” (da lui confessata come decisiva, nel ’65, a “Filmcritica”) è da tempo un cavallo di battaglia della critica che si è ammassata monumentale, sull’opera di Pasolini, nei 45 anni che ci separano dalla sua morte tetra e corrusca; e il libro recente di Marco Antonio Bazzocchi, Con gli occhi di Artemisia, è la migliore guida che si possa immaginare per misurare l’influsso di Longhi, concettuale oltre che strettamente stilistico, sulla letteratura italiana (e si veda qui l'aggiornamento-sintesi dello stesso autore). Ma quasi tutti questi studi si sono concentrati sul rapporto viscerale intrattenuto da Pasolini con la grande tradizione: “figurativa” non meno che letteraria. “Solo nella tradizione è il mio amore”, appunto, proclama nei versi di Poesia in forma di rosa (anticipati proprio nel libro che reca la dedica a Longhi) l’avatar impersonato da Orson Welles nella Ricotta. Eppure quel film del ’63 mostra l’ambivalenza del “manierismo” di Pasolini, la sua fascinazione e insieme repulsione per la citazione e il pastiche, la devozione perversa – insomma – che tributa a quella “tradizione”. Pochi versi dopo, lo stesso testo annuncia con orgoglio di essere “più moderno di ogni moderno”.

Si sa, il conflitto – quella che il persecutore Franco Fortini definiva “sineciosi” – è l’anima stessa di Pasolini. E il conflitto per eccellenza, da lui affrontato negli ultimi quindici anni della sua esistenza, fu nei confronti di quell’arte e di quella letteratura che al “moderno” si rivolgevano, secondo lui, come a un feticcio. Forse non a caso proprio dal ’63 inizia un’altra storia, più frammentaria e certo più obliqua, del suo rapporto con le immagini. Quella che porterà Pasolini a confrontarsi con la “poesia visiva” (nella forma del calligramma, di matrice alessandrina, di Poesia in forma di rosa nonché in altri meno tradizionali ma affascinanti episodi lasciati, come spesso gli capitava, fra le sue carte), del reportage fotografico (con un exploit come La lunga strada di sabbia, realizzato insieme a Paolo Di Paolo, cui si dedicano qui Arianna Agudo e Ludovica del Castillo), persino del fumetto (con la sortita sorprendente della Terra vista dalla Luna, qui analizzata da Daniele Comberiati); o di format da lui inventati o reinventati per l’occasione, come il montaggio foto-cinematografico della Rabbia o l’iconotesto della Divina Mimesis: ulteriore immagine dialettica, fra l’horribilis ’63 e il presente ’75 che, per tragica ironia della sorte, sarà il fermoimmagine definitivo della sua corsa (il libro uscirà un paio di settimane dopo l’“atroce fait divers”, così lo chiamerà Contini, all’Idroscalo di Ostia). Tutti episodi in cui entrano creativamente in conflitto frammenti di mondi formali diversi: e certe ‘forme’ s’introducono, materialmente, all’interno di altre ‘forme’.

Il contesto di quei Roaring Sixties – rievocato con la consueta effervescenza da Luca Scarlini – è caratterizzato da quella che, parafrasando una nota formula applicata da Gene Youngblood al cinema dello stesso periodo, si può definire una expanded poetry. Tante volte si è accennato – senza mai azzardarne un bilancio sistematico – all’effetto obliquo che ebbe lo ‘scisma’ della Neovanguardia del Gruppo 63 sui poeti coetanei, o delle generazioni precedenti, che rifiutarono le parole d’ordine di quella che appariva loro come un’ideologia coesa (non tutti con la stessa pubblica virulenza di Pasolini, ma alcuni con recisione ancora maggiore della sua). Non si capirebbero gli anni ‘60 di Villa, Zanzotto, Sereni, Roversi, Giudici o dello stesso Montale (le ‘reazioni’ di Caproni e Fortini furono più tardive, e infatti più oblique), senza tenere conto di questo reagente. La ‘reazione’ di Pasolini fu tanto obliqua che spiazzante: perché, prima che nell’opera strettamente poetica, si manifestò appunto nelle forme di questo suo personalissimo pictorial turn. Il ritorno alla pittura in senso stretto (vecchio demone mai sopito, sugli ultimi rinvenimenti del quale riferisce Alessandro Zaccuri) s’intreccia ai modi sempre in evoluzione del suo cinema, ma anche a nuove forme di ‘innesto’ delle immagini nel corpo stesso dei suoi testi.

Certo è anzitutto il cinema la sede deputata di questa nuova stagione ‘visuale’; ed è infatti il campo nel quale Pasolini s’impegna con più convinzione. La teorizzazione sul cinema fa da testo a fronte al complesso della sua opera; e i saggi di Empirismo eretico – affrontati da due diversi punti di vista da Davide Luglio e Gianfranco Marrone e Corinne Pontillo– si leggono come diario di bordo della traversata del decennio, i Sessanta, più arduo e più stimolante. Adottando formati e modalità compositive non tradizionali (con esiti come La rabbia, analizzato da Flaminia Albertini in parallelo alla produzione poetica del tempo, e da Roberto Chiesi alla luce del ruolo che vi svolge l’immagine fissa della fotografia e dei successivi sviluppi del suo cinema: come nei mediometraggi cui il montaggio sonoro conferisce soluzioni inedite, spiegate nel dettaglio da Gian Maria Annovi), Pasolini guarda perplesso quanto sedotto alle punte più avanzate della sperimentazione europea e americana, che a sua volta non nasconde di essere attratta dalla sua figura.

Ma è nella sua produzione letteraria che l’ultimo decennio di Pasolini eccede nella misura più spettacolare i canoni di quello che nella Divina Mimesis, sprezzante, definisce “un piccolo poeta civile degli Anni ‘50”. Quegli anni ‘50 alla fine dei quali Pasolini, in effetti, già sentiva stretto un ruolo come quello: come dimostrano i materiali cui sta lavorando Silvia De Laude (che documentano backstage e intenzioni di un romanzo, quello poi uscito nel ’59 col titolo Una vita violenta e risultato il più tradizionale dei suoi, che avrebbe potuto prendere una strada completamente diversa) ma anche l’inedito progetto, ancora precedente, di una Roma sentimentale fotograficamente esplorata (ne parla Lorenzo Morviducci).

È in questa sede, in ogni caso, che nel quindicennio seguente il reagente visivo opera i mutamenti più macroscopici. Non sarebbe stato neppure concepibile un progetto come quello di Petrolio, se fra i suoi inneschi non vi fossero immagini come quelle passate in rassegna da Giovanni Giovannetti, e se Pasolini non lo avesse concepito come un iconotesto (come aiuta a capire la critica che, anche da noi finalmente, negli ultimi tempi ha preso in esame questa ‘tradizione fantasma’). Al riguardo, stante la ‘doppia incompiutezza’ del romanzo, si possono solo fare delle ipotesi; anche se è verosimile che sarebbero state le ultime foto fattegli dal giovane Dino Pedriali, ‘diretto’ con la massima attenzione dallo stesso Pasolini, a venirvi incluse (è ormai prossima una nuova edizione di Petrolio, annunciata da Garzanti per le cure di Walter Siti, che s’immagina darà nuovo impulso alla discussione, certo non solo a questo riguardo).

Dà da pensare, non solo ad Andrea Cortellessa, l’approdo bicefalo rappresentato dall’incompiuto Petrolio e dalla in extremis licenziata La Divina Mimesis (testo sul quale si presenta anche un raro quanto pionieristico contributo dello stesso Siti – in precedenza meglio conosciuto in traduzione tedesca): e, considerando la ritornante ‘volontà di Pasolini a essere Dante’, va forse accolto il suggerimento off records di Annovi, che nell’iconotesto del ’75 – realizzato come tale, forse solo all’ultimo momento, mediante l’aggiunta dell’“Iconografia ingiallita” che lo conclude – vede una sorta di Vita Nova, ‘profezia di una profezia’ che avrebbe dovuto introdurre alla ‘vera’ Commedia: di cui il torso formidabile di Petrolio, come lo leggiamo, sarebbe dunque solo la prima cantica, oscura infatti come non mai di bitume perso. Non era evidentemente destino – di Pasolini e nostro – che vedesse la luce un suo inimmaginabile Paradiso. Ma intanto così l’opera, prima che l’autore, si rivela un segnavento: simile alle bandiere stridenti di Hölderlin o al segnalatore d’incendio di Benjamin, evocato da Georges Didi-Huberman in Sentire il grisou (libro pasoliniano di recentissima edizione italiana, per il cui estratto ringraziamo l’autore e l’editore Orthotes).

In attesa dei fescennini centenari del prossimo marzo, con questo numero di Engramma si vuole suggerire l’ipotesi di un Pasolini diverso. Diverso, si vuol dire, dal santino senza tregua consumato dalla macchina mitologica che, dall’indomani della sua morte, si è impossessata di un’opera la quale – come si vede – è molto più ricca e strana di come finora la si sia, per lo più, banalizzata. La ‘mitica’ “azione complessa” di Fabio Mauri, Intellettuale, che – sempre in quei suoi ultimi mesi straordinari, alla Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna – sul corpo di Pasolini proietta le immagini del suo Vangelo secondo Matteo (vi si sofferma qui Stefano Chiodi), si lascia così leggere come un apologo. Uomo-schermo, Pasolini è sempre stato oggetto delle proiezioni più diverse e contrastanti. Nel caso del vecchio amico Mauri, per esempio, è un alter Christus (“quando si andava a cena con Pasolini”, ha raccontato una volta l’artista proprio a Chiodi, “sembrava di cenare con Cristo”); ad altri, viceversa (viceversa?), quell’episodio permette di assimilare Pasolini alle esperienze più concettuali della performance e dell’installazione d’avanguardia (come quella da lui demonizzata non più di tre anni prima: l’ominoso exploit ‘con mongoloide’ di Gino De Dominicis alla Biennale del ’72).

Ma certo quel raggio di proiettore che mette in ombra il suo volto, al contempo facendo splendere il suo corpo di luce, ha per esito la trasformazione dello stesso Pasolini in un’immagine: in una sua immagine. Così realizzando per una via obliqua, da punti di vista inusitati e difficili, quella transustanziazione, quel trasumanar del corpo in opera, dell’opera in corpo, che da sempre era il suo ideale. Una Rivelazione. Forse non troppo diversa doveva essergli apparsa, tanto tempo prima, l’icona luccicante del maestro: nella stessa città, in quell’aula oscura e abbagliante.

English abstract

Engramma issue no. 181 Vedere, Pasolini is dedicated to Pier Paolo Pasolini and his rich and offbeat relationship with images. The volume includes contributions by Alessandro Zaccuri, Luca Scarlini, Lorenzo Morviducci, Arianna Agudo and Ludovica del Castillo, Silvia De Laude, Didi-Hubermann, Flaminia Albertini, Roberto Chiesi, Gianfranco Marrone, Davide Luglio, Corinne Pontillo, Gian Maria Annovi, Daniele Comberiati, Walter Siti, Marco Bazzocchi, Andrea Cortellessa, Giovanni Giovannetti, Stefano Chiodi

keywords | Pasolini, Pasolini’s painting, images.

Per citare questo articolo/ To cite this article: Vedere, Pasolini. Editoriale di Engramma n. 181, a cura di Andrea Cortellessa e Silvia de Laude, “La Rivista di Engramma” n. 181, maggio 2021, pp. 7-12. | PDF dell’articolo